ANAL

(Osphro

LISIS TA

Kec

FAKUL

IN

onemus go

ATANIAG

camatan K

MADEPART

LTAS EK

NSTITUT

ouramy La

GA IKAN

Kemang,

SKRIP AHRENI HA H34070TEMEN A

KONOMI

T PERTA

BOGO

2011ac.) Di De

GURAM

Kabupat

esa Pabua

ME

PSI ARAHAP 106AGRIBIS

DAN MA

ANIAN BO

OR

1en Bogor

aran,

SNIS

ANAJEM

OGOR

MEN

iii

RINGKASAN

MAHRENI HARAHAP. Analisis Tataniaga Ikan Gurame (Osphronemus

gouramy Lac.) Di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.

Skripsi. Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (Di bawah bimbingan POPONG NURHAYATI)

Kementrian Kelautan dan Perikanan menetapkan kebijakan serta melaksanakan beberapa program yang mana kegiatan pembangunan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan nasional maupun internasional. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang berfokus pada kesejahteraan rakyat diperlukan suatu usaha yakni salah satunya peningkatan produktivitas budidaya perikanan. Tahun 2011, Kementrian Kelautan dan Perikanan melakukan kontrak produksi dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kontrak produksi dilakukan agar tercapainya produksi perikanan budidaya yang ditetapkan sebesar 6,85 juta ton.

Potensi produksi ikan air tawar di Kabupaten Bogor cukup tinggi, untuk seluruh jenis ikan yang dibudiyakan mencapai 36,007.71 ton per. Perikanan budidaya yang saat ini dikembangkan di Kabupaten Bogor ialah budidaya ikan gurame (Osphronemus gouramy Lac.) karena merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam peningkatan produksi perikanan budidaya komoditas unggulan. Tahun 2009-2010 peningkatan produksi ikan gurame konsumsi dari 1.946,43 menjadi 2.057,61 ton dengan persentase 5,71 persen. Pengembangan budidaya ikan gurame di Kabupaten Bogor didukung oleh meningkatnya produksi benih gurame dari tahun 2009-2010 sebesar 37.779,599 ekor dengan pertumbuhan 4,46 persen.

Tujuan penelitian analisis tataniaga ikan gurame untuk menganalisis saluran tataniaga, fungsi tataniaga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tataniaga, struktur dan perilaku pasar pada masing-masing lembaga tataniaga, serta menganalisis efisiensi tataniaga berdasarkan margin tataniaga, farmer’s

share, rasio keuntungan terhadap biaya pada budidaya pembesaran dan

pembenihan ikan gurame. Penelitian ini dilakukan di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Responden yang diambil seluruh petani ikan gurame sebanyak 10 orang. Penentuan sampel dalam menentukan lembaga-lembaga tataniaga menggunakan snowball sampling. Analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. analisis data kualitatif menggambarkan secara deskriptif saluran tataniaga, fungsi-fungsi tataniaga serta struktur dan perilaku pasar. Analisis data kuantitatif dipergunakan untuk menganalisis besaran margin tataniaga, farmer’s share dan rasio keuntungan terhadap biaya.

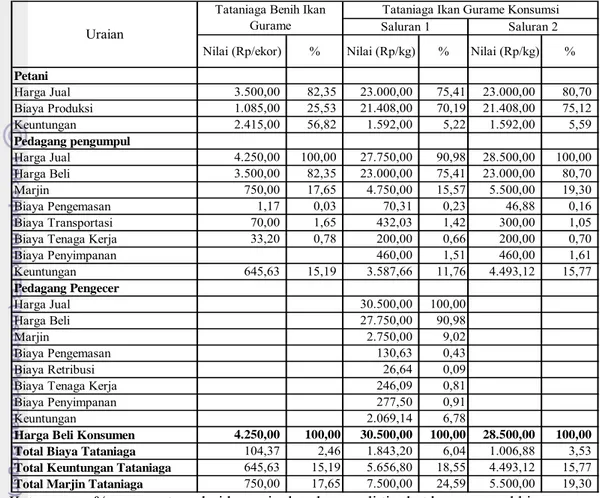

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pola tataniaga budidaya ikan gurame yakni tataniaga benih ikan gurame dan tataniaga gurame konsumsi. Pola tataniaga benih ikan gurame dilakukan semua responden yang mana saluran

iii

tataniaganya dari petani ke pedagang pengumpul dari pedagang pengumpul ke petani pembesaran berada di luar desa Pabuaran. Petani pembesaran melakukan pembesaran hingga ukuran konsumsi yakni 500 dan 800 gram. Fungsi-fungsi yang dilakukan pada tingkat petani fungsi pertukaran yaitu fungsi penjualan dan fungsi fasilitas yakni penyortiran, risiko, pembiayaan, informasi pasar, sedangkan ditingkat pedagang pengumpul fungsi yang dilakukan yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik kecuali penyimpanan, fungsi fasilitas. Struktur pasar yang dihadapi pada tingkat petani dari sudut penjual pasar persaingan sempurna, jika dari sudut pembeli struktur pasar monopsoni yaitu hanya ada satu pedagang pengumpul, sedangkan ditingkat pedagang pengumpul dari sudut penjual terbentuk pasar oligopoli, di sudut pembeli cenderung pasar persaingan sempurna. Penentuan harga ditetapkan oleh kedua belah pihak antar petani dan pedagang pengumpul. Harga jual benih ikan gurame dengan bobot 166 gram ditingkat petani sebesar Rp 3.500,00 per ekor, ditingkat pedagang pengumpul Rp 4.250,00 per ekor, sehingga margin yang didapatkan Rp 750,00 per ekor. Total biaya yang dikeluarkan tataniaga benih ikan gurame Rp 51,17 per ekor, total keuntungan sebesar Rp 645,63 per ekor. Farmer’s share yang petani sebesar 82,35 persen, rasio keuntungan terhadap biaya Rp 6,19 artinya dimana setiap lembaga tataniaga mengeluarkan biaya sebesar Rp 1/ekor benih ikan gurame maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 6,19/ekor.

Pola tataniaga ikan gurame konsumsi terdapat dua saluran tataniaga yaitu 1) Petani – Pedagang Pengumpul – Pedagang Pengecer – Konsumen, 2) Petani – Pedagang Pengumpul – Konsumen. Fungsi-fungsi tataniaga yang dilakukan di tingkat petani fungsi pertukaran yaitu fungsi penjualan dan fungsi fasilitas. Ditingkat pedagang pengumpul fungsi yang dilakukan yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, fungsi fasilitas. Ditingkat pedagang pengecer fungsi yang dilakukan fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas kecuali penyortiran. Struktur pasar yang dihadapi ditingkat petani dari sudut penjual pasar persaingan sempurna jika dari sudut pembeli ialah oligopsoni, ditingkat pedagang pengumpul dari sudut penjual terbentuk pasar oligopoli dan dari sudut pembeli terbentuk pasar persaingan sempurna. Ditingkat pedagang pengecer dari sudut penjual dan pembeli terbentuk pasar persaingan sempurna. Penentuan harga ikan gurame konsumsi yakni 500 dan 800 gram disepakati kedua belah pihak, harga yang digunakan pada tataniaga ikan gurame konsumsi memakai harga rata-rata dari dua orang pedagang pengumpul dan dua orang dari pedagang pengecer.

Pada saluran tataniaga satu ikan gurame konsumsi,harga rata-rata ditingkat petani Rp 23.000,00 per kilogram, ditingkat pedagang pengumpul Rp 27.750,00, ditingkat pedagang pengecer Rp 30.500,00, sehingga margin yang didapat sebesar Rp 7.500,00, biaya tataniaga saluran satu sebesar Rp 2.073,20, keuntungan yang didapat pada saluran tataniaga satu sebesar Rp 3.357,66, rasio keuntungan terhadap biaya sebesar Rp 2,62 per kilogram, farmer’s share 75,41 persen. Pada saluran tataniaga dua ikan gurame konsumsi harga rata-rata ditingkat petani Rp

iv

23.000,00 per kilogram, ditingkat pedagang pengumpul Rp 28.500,00, sehingga margin yang didapat sebesar Rp 5.500,00, biaya tataniaga saluran dua sebesar Rp 1.236,88, keuntungan tataniaga yang didapat pada saluran tataniaga dua sebesar Rp 4.263,12. Rasio keuntungan terhadap biaya sebesar Rp 3,45 per kilogram.

Farmer’s share yang didapat petani 80,70 persen.

Hasil analisis kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa pola tataniaga ikan gurame yang efisien ialah tataniaga benih ikan gurame, dimana memiliki margin tataniaga sebesar Rp 750,00 per ekor, farmer’s share 82,35 persen, rasio keuntungan terhadap biaya sebesar 6,19.Tataniaga benih ikan gurame lebih efisien, dikarenakan pemanenan dilakukan pada saat adanya pemesanan dan permintaan benih oleh petani pembesaran sehingga pedagang pengumpul mengeluarkan biaya yang lebih hemat dikarenakan tidak adanya fungsi fisik seperti penyimpanan. Dilihat dari struktur pasar sudut penjual di tingkat petani yang terbentuk pasar monopsoni dikarenakan satu penjual. Pedagang pengumpul memiliki modal yang cukup besar sehingga dapat melakukan pemanenan benih sesuai permintaan petani pembesaran sehingga petani diuntungkan dengan pembayaran secara tunai. Pembentukan harga terbentuk adanya kesepakatan antara petani, pedagang pengumpul dan petani pembesaran sehingga tidak ada yang dirugikan dengan harga yang ditawarkan dari masing-masing lembaga tataniaga.

v

ANALISIS TATANIAGA IKAN GURAME

(Osphronemus gouramy Lac.) Di Desa Pabuaran,

Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor

MAHRENI HARAHAP H34070106

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Agribisnis

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011vi

Judul Sripsi : Analisis Tataniaga Ikan Gurame (Osphronemus gouramy Lac.) Di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor

Nama : Mahreni Harahap

NIM : H34070106

Disetujui, Pembimbing

Ir. Popong Nurhayati, MM

NIP. 19670211 199203 2 002 Diketahui

Ketua Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS

NIP. 19580908 198403 1 002

vii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Tataniaga Ikan Gurame (Osphronemus gouramy Lac.) Di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor” adalah karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis laintelah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam bentuk daftar pustaka dibagian akhir skripsi ini.

Bogor, Desember 2011

Mahreni Harahap

viii

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pematang Siantar pada tanggal 12 Januari 1990. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Habib Harahap dan Dra. Indah Triharyani.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Taman Asuhan Pematang Siantar pada tahun 2001 dan pendidikan menengah pertama diselesaikan pada tahun 2004 di SLTP AL-AZHAR Medan. Pendidikan lanjutan menengah atas di SMAN 1 Medan diselesaikan pada tahun 2007.

Penulis diterima pada Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) pada tahun 2007.

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Tataniaga Ikan Gurame (Osphronemus gouramy Lac.) Di Desa pabuaran, kecamatan kemang, kabupaten bogor”.

Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang saluran sistem tataniaga ikan gurame yang terbentuk, menganalisis perilaku pasar, struktur pasar, fungsi-fungsi tataniaga di lembaga tataniaga serta menganalisis margin tataniaga, farmer’s

share, dan rasio keuntungan terhadap biaya.

Namun demikian, sangat disadari masih terdapat kekurangan karena keterbatasan dan kendala yang dihadapi untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun ke arah penyempurnaan pada skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Desember 2011 Mahreni Harahap

x

UCAPAN TERIMAKASIH

Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Ir. Popong Nurhayati, MM selaku pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi atas bimbingan, arahan, waktu, dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis selama di bangku kuliah dan penyusunan skripsi ini.

2. Ir. Juniar Atmakusuma, MS selaku dosen penguji utama pada ujian sidang penulis yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini.

3. Anita Prismawari Widhiani, SP. MSi selaku penguji komisi pendidikan pada ujian siding penulis yang telah meluangkan waktunya serta memberikan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini.

4. Ayahanda Drs. Habib Harahap dan Ibunda Dra. Indah Triharyani, abang ku Jarot M Harahap, S.E serta keluarga besar Rustam Efendi Batubara untuk setiap dukungan cinta kasih dan doa yang diberikan. Semoga ini bisa menjadi persembahan yang terbaik.

5. Keluarga kecilku untuk suamiku dan buah hatiku Al Faris Batubara dan Muhammad Halim Batubara atas doa, kesabaran dan kasih sayangnya. 6. Bapak Suryadi selaku ketua Kelompok Tunas Mina Terpadu, Bapak Ojang,

Bapak Hendra, dan seluruh responden yang telah banyak memberikan pengarahan serta informasi demi terselesainya penelitian ini.

7. Seluruh dosen, staf dan pengurus Program Studi Agribisnis atas bantuannya dalam memberikan informasi serta fasilitas studi.

8. Teman-teman seperjuangan Rini Utami, Dinda, Rizki F, Mira beserta keluarga besar OMDA IMMAM (Ikatan Mahasiswa Muslim Anak Medan) terima kasih atas persahabatan selama ini.

9. Teman-teman Linggabuana Ibu Darmawati, Ibu Nila, Ibu Dea, Ibu elok, Ibu Fera dan Ibu Nila D terima kasih atas motivasi, semangat, cerita pengalaman hidup, serta bantuannya selama ini.

xi

10. Teman-teman Agribisnis angkatan 44 Fitria Dieni, Hata, Salysa, Amel, Uci, Ginda, dan lainnya terima kasih atas semangat dan sharing selama penelitian hingga penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk hal yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan bernilai ibadah.

Bogor, Desember 2011 Mahreni Harahap

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman 1. Grafik Persentase Volume Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis

Budidaya Tahun 2010 ... 1

2. 2

5.

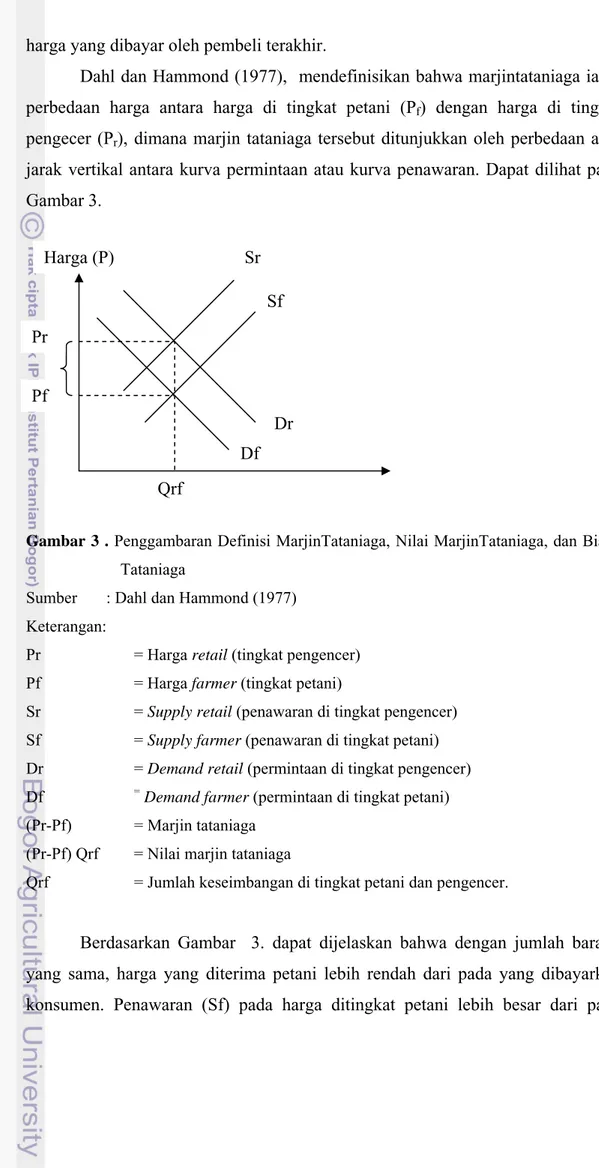

Skema penyaluran hasil perikanan barang konsumsi ... 5 3. Penggambaran Definisi Margin Tataniaga, Nilai Margin Tataniaga

Dan Biaya Tataniaga ... 31 4. Skema Kerangka Pemikiran Operasional ... 35

Skema Saluran Tataniaga benih ikan gurame di Desa Pabuaran

Kecamatan Kemang ... 60 6. Skema Saluran Tataniaga ikan gurame konsumsi di Desa Pabuaran

Kecamatan Kemang ... 62

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xv

DAFTAR GAMBAR ... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ... xviii

I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 6

1.3 Tujuan Penelitian ... 8

1.4 Manfaat Penelitian ... 8

1.5 Ruang lingkup penelitian ……… . 8

II TINJAUAN PUSTAKA ... 9

2.1 Tinjauan Umum Komoditi Ikan Gurame ... 9

2.1.1 Budidaya Ikan Gurame ... 9

2.1.2 Pemasaran Ikan Gurame ... 13

2.2 Studi Penelitian Terdahulu ... 14

III KERANGKA PEMIKIRAN ... 20

3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis ... 20

3.1.1 Konsep Tataniaga ... 20 3.1.2 Lembaga-lembaga Tataniaga ... 22 3.1.3 Saluran Tataniaga ... 24 3.1.4 Fungsi-fungsi Tataniaga ... 25 3.1.5 Struktur Pasar ... 26 3.1.6 Perilaku Pasar ... 28 3.1.7 Keragaan Pasar ... 29 3.1.8 Efisiensi Tataniaga ... 29 3.1.8.1 Marjin Tataniaga ... 30

3.1.8.2 Bagian Harga Yang Diterima Petani (Farmer’s share) 32 3.1.8.3 Rasio Keuntungan dan Biaya ... 33

3.2 Kerangka Pemikiran Operasional ... 33

IV METODE PENELITIAN ... 37

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 37

4.2 Metode Pengumpulan Data ... 37

4.3 Metode Penentuan Sample ... 40

4.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 40

4.4.1 Analisis Saluran Tataniaga dan Lembaga Tataniaga ... 40

4.4.2 Analisis Fungsi Tataniaga ... 41

4.4.4 Keragaan Pasar ... 43

4.4.5 Analisis Marjin Tataniaga ... 43

4.4.6 Analisis Bagian Harga Yang Diterima Petani (Farmer’s Share) ... 44

4.4.7 Analisis Rasio Keuntungan dan Biaya ... 44

4.5 Definisi Operasional ... 45

V GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ………. .... 47

5.1 Keadaan Umum Desa Pabuaran ……….. . 47

5.2 Karakteristik Petani Ikan Gurame ……….... 48

5.3 Karakteristik Pedagang Responden ……….. 50

5.3.1 Pedagang Responden Benih ……… 50

5.3.2 Pedagang Responden Ikan Gurame Konsumsi……….. 51 5.4 Tehnik budidaya ikan gurame, pada kelompok Tunas Mina Terpadu di Desa Pabuaran ……… 52

5.4.1 Kontruksi kolam ………. . 52

5.4.2 Pemilihan Induk dan Pemijahan ………. . 53

5.4.3 Penetasan Telur dan Perawatan Larva ……… . 54

5.4.4 Pendederan dan Pembesaran ………. .. 54

5.4.5 Pemanenan dan Pengangkutan ……… 55

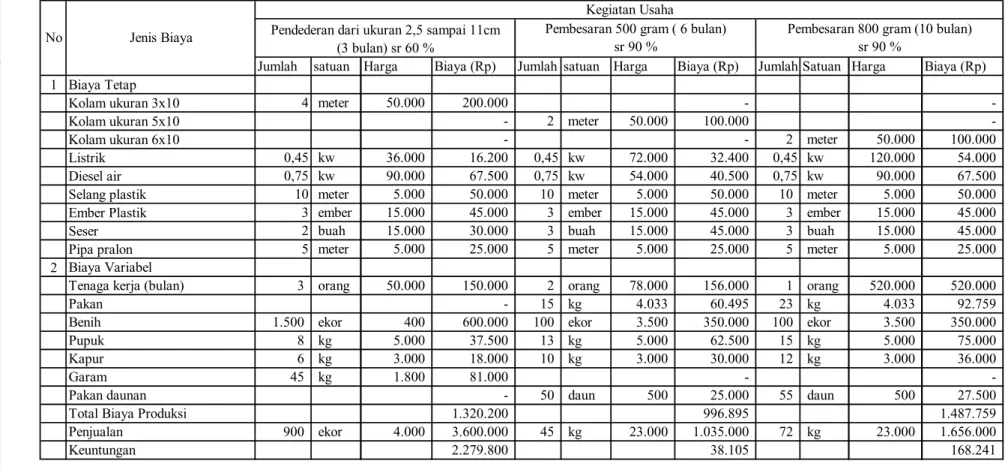

5.5 Biaya Produksi Ikan Gurame ……… 56

VI HASIL DAN PEMBAHASAN ……….. ... 59

6.1 Saluran dan Lembaga Tataniaga ………. .. 59

6.1.1 Tataniaga benih ikan gurame ……….. . 59

6.1.2 Tataniaga ikan gurame konsumsi ……… 61

6.2 Fungsi Tataniaga ………... 64

6.2.1 Fungsi Tataniaga Benih Ikan Gurame ……… . 64

6.2.1.1 Petani Ikan Gurame ……….. .. 64

6.2.1.2 Pedagang Pengumpul ……… . 65

6.2.2 Fungsi Tataniaga Ikan Gurame Konsumsi ……….... .. 67

6.2.2.1 Petani Ikan Gurame ……… 68

6.2.2.2 Pedagang Pengumpul ……… . 69

6.2.2.3 Pedagang Pengecer ………. 71

6.3 Struktur Pasar ………. 72

6.3.1 Struktur pasar tataniaga benih ikan gurame………. 72

6.3.1.1 Struktur pasar ditingkat petani ……… 72

6.3.1.2 Struktur pasar ditingkat pedagang pengumpul ….. . 73

6.3.2 Struktur pasar tataniaga ikan gurame konsumsi ………….. 74

6.3.2.1 Struktur pasar ditingkat petani ……….. . 74

6.3.2.2 Struktur pasar ditingkat pedagang pengumpul ….. . 75

6.3.2.3 Struktur pasar ditingkat pedagang pengecer ……… 75

6.4 Perilaku Pasar ……… 76

6.4.1 Perilaku pasar tataniaga benih ikan gurame ……… 76

6.4.2 Perilaku pasar tataniaga ikan gurame konsumsi …………. . 78

6.5 Analisis Marjin Tataniaga ……… 80

6.6 Analisis Bagian Harga Yang Diterima Petani (farmer’s share)…. 84 6.7 Analisis Rasio Keuntungan terhadap Biaya ………. 85

6.8 Efisiensi Tataniaga ……… 86

VII KESIMPULAN DAN SARAN ………. 89

7.1 Kesimpulan ……….. . 89

7.2 Saran ……… . 91

DAFTAR PUSTAKA ... 92

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman 1. Peningkatan Produksi Ikan Konsumsi (ton) di Kabupaten Bogor

Tahun 2010 ... 2 2. eningkatan Produksi Benih Ikan (ribu ekor) di Kabupaten Bogor

udut Pembeli dan Penjual ... 28 an Oleh Lembaga-Lembaga

6.

ulan April – Juni 2011 ... 47 ran,

.... 57 13. ungsi-fungsi Tataniaga Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Tataniaga

P

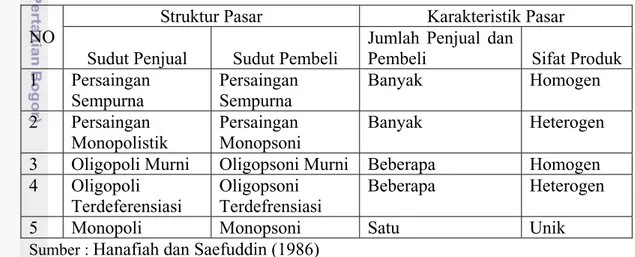

Tahun 2010 ... 4 3. Karakteristik Struktur Pasar Dipandang Dari

S

4. Fungsi-Fungsi Tataniaga Yang Dilaksanak

Tataniaga Ikan Gurami ... 40 5. Karakteristik Struktur Pasar ... 41

Tata Guna Lahan Desa Pabuaran, Bulan Juli 2010 ... 45 7. Kelompok Umur Petani Ikan Gurame Responden di Desa Pabuaran,

Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Bulan April-Juni 2011 ... 47 8. Produksi Kegiatan Usaha Pembenihan dan Pembesaran Ikan Gurame Oleh

Responden di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, B

9. Tingkat Pendidikan Petani Ikan Gurame Responden di Desa Pabua

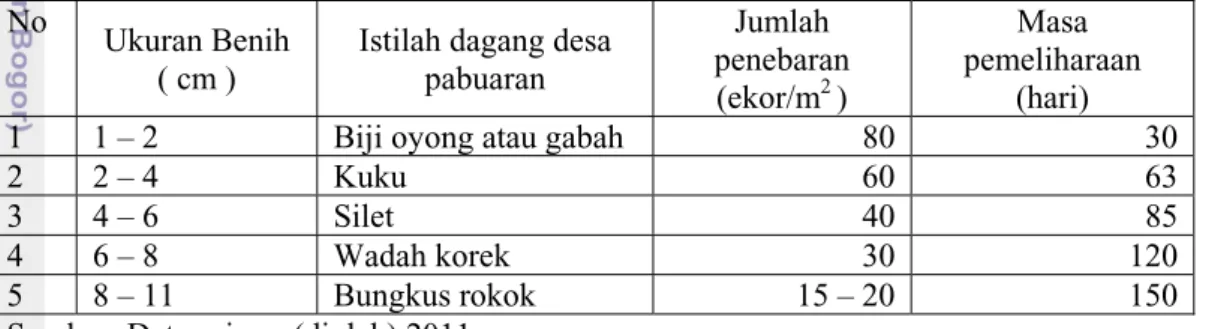

Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Bulan April-Juni 2011 ... 48 10. Kelompok Umur Pedagang Responden, Bulan April-Juni 2011 ... 50 11. Ukuran Benih dan Nama Dagang Ikan Gurame Pada Kegiatan Usaha di

Kelompok Tunas Mina Terpadu, Bulan April – Juni 2011 ... 53 12. Biaya Produksi Ikan Gurame Setiap Kegiatan Usaha di

Desa Pabuaran ... F

Benih Ikan Gurame di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang,

Kabupaten Bogor, Bulan April-Juni 2011 ... 64 14. Fungsi-fungsi Tataniaga Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Tataniaga

Ikan Gurame Konsumsi di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang,

15. Marjin Tataniaga Ikan Gurame di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Bulan April-Juni 2011 ... 85

aran ... 85 17. asio Keuntungan Terhadap Biaya Lembaga Tataniaga Ikan Gurame di

... 87 16. Farmer’s share Pada Saluran Tataniaga Ikan Gurame di Desa Pabu

Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Bulan April-Juni 2011 ... R

Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Bulan April-Juni 2011 ...

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman 1. Kuisioner Petani ... 95 2. Kuisioner Responden Pedagang ... 97

di Tingkat Pedagang 3. Rincian Biaya Tataniaga Benih Ikan Gurame ... 100 4. Rincian Biaya Tataniaga Ikan Gurame Konsumsi di

Tingkat Pedagang Pengumpul ... 101 5. Rincian Biaya Tataniaga Ikan Gurame Konsumsi di Tingkat Pedagang

Pengumpul Ke Konsumen Antara ... 102 6. Rincian Biaya Tataniaga Ikan Gurame Konsumsi

Pengecer ... 103 7. Gambar Tataniaga Benih Ikan Gurame ... 104 8. Gambar Tataniaga Ikan Gurame Konsumsi ... 105

I PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangSektor kelautan dan perikanan di Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kementrian Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan menetapkan kebijakan serta melaksanakan beberapa program yang mana kegiatan pembangunan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan nasional maupun internasional. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang berfokus pada kesejahteraan rakyat diperlukan suatu usaha yakni salah satunya peningkatan produktivitas budidaya perikanan.

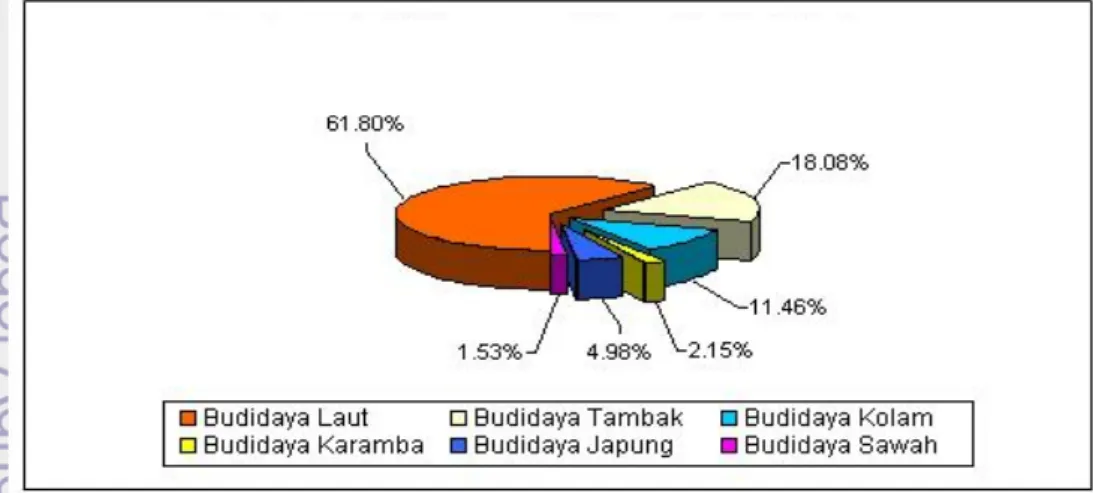

Pada tahun 2010, 33 provinsi di Indonesia mengalami peningkatan jumlah produksi perikanan berdasarkan jenis budidayanya sebesar 5,48 juta ton atau 101.86 %. Jenis budidaya beserta produksinya dapat dilihat pada gambar 1. Tahun 2011, Kementrian Kelautan dan Perikanan melakukan kontrak produksi dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kontrak produksi dilakukan agar tercapainya produksi yang ditetapkan sebesar 6,85 juta ton. Nilai yang disepakati berdasarkan potensi kemampuan daerah dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya, untuk Provinsi Jawa Barat kontrak produksi yang ditetapkan sebesar 749,176 ton.

Gambar 1. Grafik Persentase Volume Produksi Perikanan Budidaya menurut

Jenis Budidaya Tahun 2010

Salah satu kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dengan tujuan tercapainya peningkatan produksi untuk 10 komoditas unggulan perikanan budidaya antara lain rumput laut, udang, kakap, kerapu, bandeng, mas, nila, patin, lele dan gurame. Komoditas air tawar unggulan budidaya mengalami kenaikan seiring dengan program peningkatan budidaya air tawar seperti halnya menggalakkan kembali budidaya minapadi yang sudah terbukti menguntungkan bagi para petani.

Potensi produksi ikan air tawar di Kabupaten Bogor cukup tinggi, untuk seluruh jenis ikan yang dibudiyakan mencapai 36,007.71 ton per tahun pada tahun 2010. Jumlah jenis ikan air tawar yang dibudidayakan ada 10 jenis ikan antara lain mas, gurame, nila, lele, tawes, tambakan, mujair, patin dan bawal. Dari 10 jenis ikan yang dibudidayakan, ikan lele merupakan jenis yang produksinya paling tinggi (24.884,52 ton/tahun), diikuti dengan ikan mas (4.063,56 ton/tahun), ikan nila (2.073,36 ton/tahun) dan ikan gurame (2.057,61 ton/tahun), ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Peningkatan Produksi Ikan Konsumsi (ton) di Kabupaten Bogor

Tahun 2010 2009 2010 1 Lele 24.884,5218.315,02 35,87 2 Mas 3.859,62 4.063,56 5,28 3 Gurame 1.946,43 2.057,61 5,71 4 Nila 1.842,17 2.073,36 12,55 5 Bawal 2.026,14 2.154,66 6,34 6 Patin 584,84 647,32 10,68 7 Tawes 75,76 76,13 0,49 8 Tambakan 33,67 21,10 (37,33) 9 Mujair 31,68 29,05 (8,30) 10 Nilem 2,10 - (100,00) 11 Lain-lain 25,30 0,40 (98,42) Jumlah 36.007,7128.742,72 25,28 No Jenis Ikan Produksi (Ton) Persentase Pertumbuhan (%)

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2010

3 Perikanan budidaya yang saat ini dikembangkan di Kabupaten Bogor ialah Budidaya Ikan gurame (Osphronemus gouramy Lac.) karena merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam peningkatan produksi perikanan budidaya komoditas unggulan untuk memenuhi permintaan pasar akan ikan gurame serta meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Sebagaimana tertera dalam gambar 1, budidaya ikan gurame dilakukan di kolam baik kolam tanah maupun kolam semen. Dari beberapa harga rata-rata komoditas ikan air tawar, ikan gurame memiliki harga paling tinggi sebesar Rp 35.208/kilogram, diikuti dengan belut sebesar Rp 30.333/kilogram, ikan mas sebesar Rp 19.083/kilogram, dan ikan nila sebesar Rp 15.458/kilogram, komoditas ikan air tawar lainnya harganya di bawah Rp 15.000/kilogram.

Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, pada tahun 2010 kebutuhan ikan gurame konsumsi di Kabupaten Bogor sebesar 5.466,76 ton. Dari Tabel 1, menunjukkan bahwa produksi ikan gurame sebesar 2.057,61 ton. Sehingga untuk pemenuhan kebutuhan ikan gurame konsumsi di Kabupaten Bogor, banyak didatangkan dari luar kabupaten sebesar 3.409,15 ton. Sehingga peluang membudidayakan gurame cukup besar untuk meningkatan produktivitas serta memenuhi kebutuhan konsumsi di Kabupaten Bogor.

Pada Tabel 1. Dapat dijelaskan bahwa tahun 2009-2010 peningkatan produksi ikan gurame konsumsi dari 1.946,43 menjadi 2.057,61 ton dengan persentase 5,71 persen, nampaknya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor optimis dan memberikan harapan berlangsungnya budidaya ikan gurame, dikarenakan, ikan gurame memiliki prospek menjanjikan untuk dibudidayakan, baik skala kecil maupun besar. Hal ini didukung oleh faktor-faktor berikut, antara lain;

a. Harga jual gurame lebih tinggi dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya, seiring dengan permintaan pasar terhadap gurame cukup tinggi dan masih belum terpenuhi, sehingga peluang pasar masih terbuka lebar. b. Lahan budidaya masih tersedia luas, dapat berupa kolam semen, empang,

ataupun waduk. Petani gurame Jawa Barat lebih banyak menggunakan empang dan waduk, seperti waduk Saguling, Jatiluhur, dan Cirata. Selain

itu, Pakan untuk usaha pembenihan maupun pembesaran gurame tersedia sepanjang tahun.

c. Data dan informasi tentang budi daya cukup memadai.

d. Benih gurame banyak dihasilkan oleh pemerintah melalui Balai Benih Induk (BBI) dan pembudidaya yang khusus menjual benih.

e. Pengangkutan hasil panen gurame tergolong mudah, tetapi harus ditangani secara hati-hati.

Pengembangan budidaya gurame di Kabupaten Bogor didukung oleh meningkatnya produksi benih gurame pada tahun 2009-2010 dan meningkatnya kebutuhan benih ikan gurame oleh petani pembesaran sebesar 2.817.000 ekor. Pada tahun 2009 produksi benih gurame sebesar 36.166,89 ekor, dan pada tahun 2010 produksi benih sebesar 37.779,60 ekor dengan pertumbuhan sebesar 4,46 persen. Produksi benih belum dapat mengimbangi kebutuhan benih sebesar 2.779.220 ekor. Sehingga peluang membudidayakan pembenihan ikan gurame cukup besar untuk memenuhi kebutuhan petani pembesaran. Produksi Ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Peningkatan Produksi Benih Ikan (ribu ekor) di Kabupaten Bogor

Tahun 2010 2009 2010 1 Mas 56.663,19 60.715,56 7,15 2 Nila 35.700,40 36.995,79 3,63 3 Nilem - - -4 Mujair 693,06 746,85 7,76 5 Gurame 36.166,89 37.779,60 4,46 6 Tawes 5.510,48 5.765,92 4,64 7 Patin 26.358,49 32.047,38 21,58 8 Lele 62.020,27 81.063,79 30,71 9 Sepat Siam - - -10 Tambakan 1.807,47 1.868,74 3,39 11 Bawal 622.191,81 671.321,25 7,90 Jumlah 847.112,06 928.304,89 9,58

Produksi (Ribu Ekor)

Persentase Pertumbuhan (%)

No Jenis Ikan

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2010

5 Tataniaga ikan gurame dibedakan menjadi dua jenis yakni tataniaga benih ikan gurame dan tataniaga ikan gurame konsumsi. Tataniaga benih ikan gurame dilakukan karena adanya kegiatan pemasaran pada tiap pola produksinya. Benih ikan gurame juga banyak dibutuhkan oleh para petani pembesaran di berbagai daerah untuk meningkatkan produktivitas budidaya di daerahnya.

Tataniaga ikan gurame konsumsi adalah proses pemasaran ikan gurame dari hasil pembesaran ikan gurame yang dilakukan oleh petani. Agar tataniaga ini berhasil maka petani harus memperhatikan teknik budidaya pembesaran sampai pola pendistribusian ikan untuk menjaga kualitas serta kesegaran produk ikan gurame dalam memenuhi permintaan pasar.

Pada umumnya, tataniaga memiliki dua fungsi utama yaitu pengangkutan dan penyimpanan. Pengangkutan merupakan fungsi pertama yang perlu diperhatikan dalam tataniaga ikan gurame. Karena biasanya tempat pemeliharaan ikan terletak jauh dari daerah pemasaran, komoditi perikanan juga kurang tahan lama, oleh karena itu agar ikan dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar maka pengangkutan harus dilakukan secepatnya dan menggunakan sarana dan prasarana yang memadai. Jika ikan tidak dapat langsung dipasarkan padahal ikan telah dipanen maka diperlukan tehnik penyimpanan yang baik agar dapat mempertahankan kondisi ikan.

Dari penjelasan yang telah disebutkan, maka pengembangan komoditi ikan gurame di Kabupaten Bogor memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan dan dapat menguntungkan beberapa lembaga atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan komoditi ikan gurame. Berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, salah satu daerah yang memiliki potensi pengembangan ikan gurame ialah Desa Pabuaran Kecamatan Kemang dengan produksi 40 ton/tahun serta masyarakatnya cukup terbuka dan mudah diajak kerjasama. Dengan demikian maka perlu dilakukan penelitian sistem tataniaga ikan gurame untuk mengetahui aliran pemasaran yang ada, sehingga dapat meningkatkan produksi serta ketersediaan ikan gurame dengan harga terjangkau di pasar.

6

1.2 Perumusan Masalah

Potensi pengembangan perikanan budidaya ikan gurame di desa Pabuaran sangat besar, karena petani memanfaatkan lahan mereka untuk melakukan beberapa kegiatan budidaya ikan gurame. Kegiatan budidaya ikan gurame seperti pemijahan, pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan gurame hingga ukuran konsumsi dilakukan petani dengan memanfaatkan luas lahan yang ada.

Kegiatan budidaya yang dilakukan memiliki pola produksi. Di dalam pola produksi tersebut terdapat kegiatan usaha yang memiliki segmentasi pasar masing-masing. Adanya kegiatan usaha di tiap pola produksi budidaya ikan gurame menyebabkan adanya perbedaan saluran dan lembaga-lembaga tataniaga yang terlibat dalam memasarkan benih ikan gurame dari hasil pendederan dan gurame konsumsi dari hasil pembesaran.

Tingginya permintaan benih ikan gurame dan gurame ukuran konsumsi oleh petani pembesaran, konsumen antara dan rumah tangga menyebabkan pasokan benih ikan gurame dan gurame ukuran konsumsi tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Salah satu penyebabnya budidaya yang dilakukan tidak intensif sehingga tidak dapat mengimbangi permintaan pasar.

Penerapan sistem budidaya berguna dalam menjaga kuantitas dan kualitas ikan gurame serta untuk memenuhi permintaan konsumen. Masalah yang sering dihadapi para petani untuk benih ikan gurame adalah tingginya tingkat kematian ikan gurame dari mulai larva hingga ukuran 8-11 cm dengan bobot 166 gram. Sedangkan untuk ikan gurame ukuran konsumsi seperti 500 gram dan 800 gram adalah bagaimana teknik budidaya yang baik serta teknik distribusi ikan gurame agar tepat waktu dan dalam keadaan segar tidak rusak sampai ke konsumen. Untuk itulah diperlukannya lembaga-lembaga tataniaga yang menerapkan fungsi-fungsi tataniaga dalam menyampaikan hasil produksi dari petani ikan sebagai produsen ke konsumen akhir melalui suatu sistem yaitu sistem tataniaga.

Perkembangan harga pada ikan gurame lebih dominan dikendalikan pedagang pengumpul dikarenakan adanya penetapan harga ikan gurame dikalangan pedagang pengumpul yang dapat juga sebagai pedagang pengecer. Hal ini dikarenakan masuknya ikan gurame dari luar Kabupaten Bogor sehingga para pedagang pengumpul melindungi harga ikan gurame konsumsi lokal. Petani dan

7 pedagang pengumpul sama-sama memiliki kekuatan dalam menentukan harga jual ikan gurame konsumsi walaupun tetap melakukan proses tawar-menawar, harga yang terbentuk merupakan kesepakatan antar kedua belah pihak.

Perbedaan jarak antar lokasi produsen dengan kegiatan lembaga tataniaga menyebabkan harga di tiap lembaga tataniaga menjadi berbeda, membuat penyebaran harga dan keuntungan antar lembaga tataniaga tidak merata, akibatnya harga yang diterima petani menjadi rendah sedangkan pedagang pengumpul dan pedagang pengecer harus membayar dengan harga yang cukup tinggi. Harga jual ikan gurame konsumsi, diidentifikasi dikalangan petani menjual kepada pedagang pengumpul sebesar Rp 22.500/kg – Rp 23.000/kg, dari pedagang pengumpul ke pedagang pengecer sebesar Rp 26.000/kg – Rp 28.000/kg, Dari Pedagang pengecer ke konsumen akhir sebesar Rp 30.000/kg – Rp 32.500/kg. Perbedaan harga beli dan harga jual antara petani dan pedagang pengumpul serta pedagang pengecer menunjukkan adanya perbedaan harga yang diterima antara petani dengan pedagang pengumpul maupun pedagang pengecer.

Dengan adanya perbedaan harga ditingkat petani dan konsumen akhir yang cukup tinggi, sehingga dapat diidentifikasi Farmers’s share pada tataniaga ikan gurame besar berkisar 70,00 – 85,00 persen. Fluktuasi harga yang terjadi di pasar di karenakan pasokan ikan gurame dari luar Kabupaten Bogor, ini mempengaruhi pendapatan pedagang pengumpul dan berdampak pada harga ikan gurame yang semakin menurun karena mengikuti perkembangan harga ikan gurame dari luar Kabupaten Bogor, karena adanya persaingan maka harga ikan gurame menjadi Rp 27.500/kg di tingkat pedagang pengumpul.

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalahnya ialah;

1. Bagaimana saluran tataniaga dan fungsi-fungsi tataniaga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tataniaga pada budidaya pembesaran dan pembenihan ikan gurame?

2. Bagaimana struktur dan perilaku pasar pada masing-masing lembaga tataniaga pada budidaya pembesaran dan pembenihan ikan gurame?

3. Bagaimana efisiensi saluran tataniaga pada budidaya pembesaran dan pembenihan ikan gurame berdasarkan marjin tataniaga, farmer’s share, rasio keuntungan terhadap biaya?

8

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah;

1. Menganalisis saluran tataniaga ikan gurame dan fungsi tataniaga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tataniaga pada budidaya pembesaran dan pembenihan ikan gurame.

2. Menganalisis struktur dan perilaku pasar pada masing-masing lembaga tataniaga yang terlibat.

3. Menganalisis efisiensi tataniaga budidaya pembesaran dan pembenihan ikan gurame berdasarkan marjin tataniaga, farmer’s share, rasio keuntungan terhadap biaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain;

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi beberapa pihak dalam mengambil keputusan untuk berbudidaya ikan gurame.

2. Sebagai bahan informasi bagi pelaku pasar dalam memilih saluran pemasaran serta menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkenaan dengan tataniaga ikan gurame.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian tataniaga ikan gurame di Desa Pabuaran, peneliti hanya mengambil contoh tataniaga benih ikan gurame ukuran 8-11 cm dengan bobot 166 gram guna dibesarkan kembali oleh petani pembesaran sampai ukuran konsumsi. Peneliti juga mengambil contoh untuk tataniaga ikan gurame konsumsi dengan berat 500 gram, dan 800 gram.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Komoditi Ikan Gurame2.1.1 Budidaya Ikan Gurame

Menurut Senjaya (2002), pembudidayaan gurame pada usaha pembenihan memegang peranan penting karena selama ini ketersediaan benih siap tebar masih belum dapat mengimbangi permintaan benih untuk usaha pembesaran. Terbatasnya ketersediaan benih antara lain disebabkan sebagian besar petani masih melakukan pembenihan di kolam sehingga tingkat mortalitas benih cukup tinggi, terutama setelah benih menetas sampai ukuran 1 cm.

Senjaya (2002) menyatakan bahwa peluang untuk mengembangkan pembudidayaan gurame masih sangat besar disebabkan hasil dari pembudidayaannya masih belum mampu memenuhi permintaan pasar dalam negeri, apalagi pasar ekspor. Karena itu, peluang usaha pembenihan dan pembesaran gurame masih sangat menjanjikan dan perlu terus ditingkatkan. Besarnya peluang usaha gurame ini didasarkan pada beberapa hal, di antaranya keunggulan yang dimiliki gurame bila dibandingkan dengan ikan air tawar konsumsi lainnya.

Menurut Mahyuddin (2009) keunggulan yang dimiliki Ikan gurame

(Osphronemus gouramy Lac.) dapat dibudidayakan di kolam air tenang dan

minim oksigen karena memiliki alat pernafasan tambahan selain insang yaitu labirin. Ada beberapa jenis ikan gurame, antara lain: Angsa, Jepun, Blausafir, Paris, Bastar dan Porselen. Ikan ini pada umumnya mempunyai bentuk badan pipih dan lebar. Pada ikan yang sudah dewasa, lebar badannya hampir dua kali panjang kepala atau ¾ kali panjang tubuhnya. Ketinggian lokasi yang cocok untuk budi daya gurame adalah 0—800 m dpi dengan suhu 24—28° C. Gurame tergolong ikan yang peka terhadap suhu rendah, sehingga tidak akan produktif jika suhu tempat hidupnya lebih rendah dari kisaran suhu optimal.

Budidaya ikan gurame memerlukan kolam penyimpanan induk, kolam pemijahan, kolam/bak penetasan dan pemeliharaan benih, kolam pendederan, kolam pembersaran dan kolam pemberokan (penyimpanan sebelum di pasarkan). Sebelum dilakukan kegiatan budidaya, perlu dilakukan pembuatan kolam yang

10 meliputi antara lain pembuatan pematang, saluran pemasukan air dan saluran pembuangan air, pintu pematang air, pintu pembuangan air, serta pengolahan dasar kolam dengan pupuk dan kapur. Setelah kolam siap untuk digunakan, baru dilakukan kegiatan pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan gurame. ( Mahyuddin, 2009)

Persiapan kolam dilakukan untuk menyiapkan proses budidaya. Kolam tanah yang digunakan per kolam seluas 80-400 m2 . Pada tahapan persiapan kolam yang pertama kali dilakukan adalah pengeringan wadah dengan cara membuka saluran outlet dan menutup saluran inlet yang mana merupakan pipa PVC dengan ukuran 3-4 inch. Kolam yang sudah kering dibiarkan selama 5 hari. Setelah itu tanah dicangkul lalu diratakan kembali dengan tujuan ketika nanti diairi, tanah menjadi lembut dan lubang-lubang tanah akan tertutup. Tahap kedua mempersiapkan pematang, ukuran pematang disesuaikan dengan luas kolam.Pematang yang dibuat dari tanah biasanya ditumbuhi rumput, oleh karena itu rumput yang tumbuh disekitar pematang dibersihkan terlebih dahulu. Pemasangan kemalir dengan tujuan untuk mempermudah pengeringan kolam dan ketika panen benih ikan akan mudah di ambil. Pemberian kapur untuk meningkatkan pH air, sekaligus merangsang populasi dan aktivitas

mikroorganisme tanah. Dosis kapur yang digunakan adalah 0,05 kg/m2 dan

terbesar adalah 0,15 kg/m2 . Jumlah kapur yang diberikan disesuaikan dengan luas lahan. Proses selanjutnya pemupukan yakni dengan mencampurkan urea 1 kg, TSP 1,5 kg dan postal secukupnya, tujuan pemupukan untuk menumbuhkan pakan alami didalam kolam. ( Kurniawan, 2011)

Teknik budidaya ikan gurame terdiri dari kegiatan pembenihan, pendederan, pembesaran sehingga produksi ikan gurame terbagi atas tiga jenis yakni telur dan larva gurame dari hasil pembenihan, benih gurame dari hasil pendederan dan gurame pedaging dari hasil pembesaran. Kegiatan pembenihan dilakukan tahap pemijahan, penetesan telur dan perawatan larva. Telur yang telah menetas dari induknya dipelihara hingga menjadi larva dengan berat 0,5 gram selama 1 bulan. Kegiatan pendederan dibagi atas lima tahap pemeliharaan benih yang siap dibesarkan yaitu satu, pemeliharaan benih gurame dari 0,5 gram sampai 1 gram selama satu bulan. Dua, pemeliharaan benih gurame dari 1 gram

11 hingga mencapai berat 5 gram selama satu bulan. Tiga, pemeliharaan benih gurame dari 5 gram mencapai berat 20-25 gram selama dua bulan. Empat, pemeliharaan benih gurame 20-25 gram sampai 75-100 gram selama dua bulan.

Lima, pemeliharaan benih gurame dari 75-100 gram sampai berat 200-250 gram

selama tiga bulan. Kegiatan pembesaran, pemeliharaan benih atau membesarkan benih hasil pendederan minimum berkisar dari 100 gram atau 250 gram hingga mencapai ukuran konsumsi dengan berat lebih dari 500 gram selama lebih kurang 3 bulan. Tapi, terkadang petani ikan membesarkan ikan gurame hingga mencapai 700-1.000 gram per ekor untuk memenuhi permintaan konsumen. (Mahyuddin, 2009)

Teknik budi daya secara intensif dapat menghasilkan gurame dengan produktivitas tinggi dan pertumbuhan yang cepat. Teknik budidaya ini dapat mengatasi pertumbuhan ikan gurame yang tergolong lambat serta dapat memperbaiki teknik pemeliharaan konvensional yang selama ini lazim dilakukan petani gurame. Pertumbuhan ikan gurame dapat dipacu dengan meningkatkan produktivitas gurame antara lain melaiui pemeliharaan yang baik, meliputi padat penebaran yang tepat, pengelolaan air yang baik, pemberian pakan yang tepat, jumlah pakan yang mencukupi, serta penanggulangan hama dan penyakit. Pemeliharaan secara intensif dapat menghasilkan benih berkualitas baik, sehat, dan seragam ukurannya. Tingkat kehidupannya mencapai 85—90%, lebih besar dari pemeliharaan benih biasa yang tingkat kematiannya mencapai 50—70%. Media yang dipakai dalam pendederan dan pembesaran secara intensif adalah keramba jaring apung. Benih yang digunakan untuk memproduksi gurame ukuran konsumsi (berat minimum 500 gram per ekor),sebaiknya sudah memiliki berat sekitar 100 gram per ekor dan berasal dari lokasi yang ketinggian dan iklimnya sama dengan lokasi pembesaran. Benih yang memenuhi persyaratan tersebut biasanya memiliki laju pertumbuhan cepat. ( Senjaya, 2002)

Menurut Jangkaru (2007), Jenis pakan ikan gurame terdiri dari pakan alami (organik) berupa daun-daunan maupun pakan buatan (anorganik), berupa pelet. Pakan alami yang digunakan antara lain daun sente (Alocasia macrorrhiza (L), Schott), Kangkung (Ipomea reptans Poin), ketimun (Cucumis sativus L), labu (Curcubita moshata Duch en Poir). Selain itu, gurame juga dapat diberi pakan

12 tambahan berupa pelet yang mengandung protein tinggi, yaitu sekitar 32% dengan porsi 2—3% dari bobot badan per hari.

Hama yang biasanya menganggu ikan gurame adalah ikan liar pemangsa seperti gabus (Ophiocephalus striatur BI), serangga air seperti ucrit (larva

Cybister sp), pesaing ikan budidaya seperti mujair, hewan pengganggu seperti

katak (Rana spec), ular dan tikus. Gangguan penyakit dapat lebih mudah menyerang ikan gurame pada saat musim kemarau dimana suhu menjadi lebih dingin. Penyakit yang timbul bukan karena serangan parasit tapi biasanya bersumber dari faktor lingkungan berupa pencemaran air karena adanya gas beracun seperti asam belerang atau amoniak, kerusakan akibat penangkapan atau kelainan tubuh karena keturanan. Cara mengetahuinya apabila ada gas beracun dalam air, ikan biasanya lebih suka berenang pada permukaan air untuk mencari udara segar. Penyakit parasit adalah hewan atau tumbuh-tumbuhan yang berada pada tubuh, insang, maupun lendir inangnya dan mengambil manfaat dari inang tersebut. Parasit dapat berupa udang renik, protozoa, cacing, bakteri, virus, jamur dan berbagai mikroorganisme lainnya. (Jangkaru, 2007)

Permasalahan yang sering dihadapi pada pembudidaya ikan gurame adalah adanya cita rasa lumpur pada daging ikan gurame yang berasal dari bau yang ditimbulkan oleh lingkungan terutama pada budidaya intensif di kolam dengan sistem air tergenang. Berdasarkan hasil penelitian Balai Penelitian Perikanan Air Tawar, Departemen Kelautan dan Perikanan, bau lumpur secara umum dan khusus pada ikan gurame dapat dihilangkan dengan perlakuan berupa pemberokkan ikan gurame pada air yang bersalinitas 8 atau 12 ppt selama 7 hari. Pemberokan ikan gurame ini mengakibatkan perubahan waktu kulit yang semula sangat mengkilat menjadi kusam, dan tesktur semula lembek (banyak mengandung air dan mudah pemisahaan) menjadi kenyal (struktur daging kompak, kering dan tidak mudah terjadi pemisahan). Setelah pemberokan selama 7 hari ternyata menyebabkan daging ikan terasa sangat gurih.

13

2.2 Pemasaran Ikan Gurame

Mahyuddin (2009) menjelaskan bahwa, pemasaran pada budidaya ikan gurame dapat berupa hasil kegiatan pembenihan (telur dan larva), benih hasil kegiatan pendederan, dan gurame konsumsi hasil pembesaran. Pemasaran gurame dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, penjualan secara langsung yaitu pembudidaya gurame menjual langsung kepada konsumen atau pedagang pengumpul yang dilakukan di lokasi kegiatan usaha atau kolam. Para pedagang pengumpul biasanya berkeliling ke petani ikan dan kolam pemeliharaan gurame sambil menanyakan jadwal panen. Pedagang biasanya menanyakan persediaan gurame dari ukuran telur, benih, dan konsumsi. Selanjutnya, beberapa minggu sebelum jadwal panen, pedagang akan datang kembali. Dengan demikian, setiap tahap segmentasi usaha gurame, selalu ada pedagang pengumpul yang siap membeli hasil panen mulai dari telur, benih, sampai gurame konsumsi.

Kedua adalah dengan menawarkan hasil panen ke pasar. Biasanya di pasar ada pedagang yang siap membeli hasil panen gurame. Sebaiknya petani menghubungi pedagang beberapa hari sebelum panen. Pemasaran gurame tidak terbatas pada ukuran konsumsi saja. Gurame ukuran benih pun dapat dipasarkan ke pasar. Harga benih biasanya ditentukan oleh ukurannya. Pemasaran benih biasanya ke pedagang benih eceran atau pedagang benih pengumpul. Namun, biasanya petani gurame sudah mempunyai pelanggan hasil panennya.

Dalam bukunya yang berjudul Agribisnis Ikan Gurami, Mahyuddin menjelaskan bahwa pemasaran ikan gurame konsumsi di masyarakat dilakukan oleh pedagang pengumpul langsung datang ke kolam pembesaran sekaligus melakukan penyortiran. Sistem penjualan langsung di tempat kolam relatif lebih mudah dan menguntungkan bagi petani ikan atau pembudidaya pemula karena tidak menanggung kematian ikan selama transportasi dan penyusutan bobot gurame atau perbedaan timbangan. Gurame yang mati dihargai lebih rendah dibandingkan dengan gurame yang hidup. Para pedagang pengumpul biasanya menginginkan ikan gurame konsumsi dengan ukuran tertentu, yaitu ukuran 500-800 gram/ekor. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh pedagang pengumpul kepada pembudidaya biasanya dilakukan secara bertahap dan tunai. (Mahyuddin, 2009)

14 Kegiatan usaha budidaya tersebut saling terkait dan untuk meningkatkan produktivitas ikan gurame perlu adanya pola intensifikasi seperti pemilihan kegiatan usaha budidaya disesuaikan dengan kemampuan modal, kondisi geografis lahan, serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Selain itu, kecenderungan permintaan pasar juga harus diperhatikan.

2.2 Studi Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan sistem tataniaga, diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan Panjaitan (2009), tentang analisis tataniaga ikan bandeng (Chanos chanos, de Forskal) di desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dari 20 petambak responden, terdapat tiga saluran tataniaga yang berlaku, Pola saluran tataniaga yang dominan dilakukan oleh petambak adalah pola saluran tataniaga 1 (76,5%), pola saluran tataniaga 2 (17,6%) hanya dilakukan oleh 3 petambak, dan pola saluran 3 (5,9%) hanya dilakukan satu petambak. Lembaga-lembaga tataniaga yang terlibat dalam kegiatan tataniaga ikan bandeng adalah Petambak, Pedagang Pengumpul, Pedagang Pengecer, dan Konsumen. Fungsi-fungsi tataniaga yang dilakukan pada saluran tataniaga 1 adalah Fungsi fasilitas, Fungsi informasi pasar, serta fungsi pertukaran. Pada saluran tataniaga 2 adalah Fungsi Fisik, Fungsi Resiko, Fungsi Biaya, dan fungsi informasi pasar. Pada saluran tataniaga 3 adalah fungsi fisik, fungsi fasilitas berupa fungsi resiko, dan fungsi informasi pasar, serta fungsi pertukaran.

Struktur pasar pada saluran tataniaga 1, 2, dan 3 mengarah ke pasar persaingan sempurna. Sistem penentuan harga di tingkat petambak ditentukan oleh pedagang pengumpul sebesar Rp. 9000/kg. Sistem penentuan harga ditingkat pedagang pengecer di pasar Muara Baru Jakarta sebesar Rp. 17000/kg. Sistem penentuan harga ditingkat pedagang pengecer dengan konsumen sebesar Rp. 15000/kg. Total biaya tataniaga yang dikeluarkan pada saluran 1 sebesar Rp. 3750, Total keuntungan sebesar Rp. 4250. Keuntungan terbesar diperoleh pedagang pengecer sebesar Rp. 4000, sedangkan keuntungan yang terkecil diperoleh oleh pedagang pengumpul sebesar Rp. 250. Total biaya tataniaga yang

15 dikeluarkan pada saluran 2 adalah Rp 4000, Total keuntungan sebesar Rp 1000. Saluran tataniag 3, Total biaya tataniaga yang dikeluarkan oleh petambak adalah Rp. 3500, Biaya produksi Rp 7500/kg dan keuntungan sebesar Rp 3000. Farmer’s

share dan rasio keuntungan dan biaya dapat dijadikan indikator efisiensi tataniaga.

Berdasarkan perhitungan farmer’s share yang diterima petambak berkisar antara 52,9 – 100 persen. Farmer share yang tertinggi yang diperoleh petambak terdapat pada saluran tataniaga 3 yaitu 100 persen. Rasio keuntungan dan biaya tertinggi pada tingkat petambak terdapat pada saluran tataniaga 3 yaitu sebesar 3,3. Berdasarkan perhitungan efisiensi tataniaga untuk komoditas ikan bandeng, saluran tataniaga yang efisien adalah saluran tataniaga 3, karena memiliki marjin tataniaga yang kecil, rasio keuntungan dan biaya tertinggi dan mempunyai

farmer’s share yang tertinggi di bandingkan dengan saluran tataniaga lainnya.

Ariyanto (2008) melakukan penelitian : Analisis tataniaga sayuran bayam di Desa Ciaruten Ilir. Pola pemasaran terdiri dari tiga buah saluran tataniaga yaitu saluran tataniaga satu : petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, konsumen ; saluran tataniaga dua : petani, pedagang pengecer, konsumen ; saluran tataniaga tiga : petani, konsumen.

Fungsi tataniaga yang dilakukan oleh petani sayuran bayam adalah fungsi penjualan, fungsi fisik berupa kegiatan pengemasan, pengangkutan dan fungsi fasilitas berupa informasi pasar, penanggungan resiko dan pembiayaan. Struktur pasar yang dihadapi petani sayuran bayam di Desa Ciaruten Ilir bersifat pasar bersaing sempurna karena jumlah petani yang banyak, tidak dapat mempengaruhi harga dan petani bebas untuk keluar masuk pasar.

Fungsi tataniaga yang dilakukan oleh pedagang pengumpul adalah fungsi pertukaran berupa fungsi pembelian dan penjualan, fungsi fisik berupa fungsi pengangkutan, fungsi fasilitas berupa informasi pasar, penanggungan resiko dan pembiayaan. Struktur pasar yang dihadapi pedagang pengumpul di Desa Ciaruten Ilir adalah Oligopsoni. Terdapat hambatan bagi pedagang lain untuk memasuki pasar pedagang pengumpul.

Fungsi tataniaga yang dilakukan oleh pedagang pengecer adalah fungsi pertukaran berupa fungsi pembelian dan penjualan, fungsi fisik berupa fungsi pengangkutan, fungsi fasilitas berupa informasi pasar, penanggungan resiko dan

16 pembiayaan. Struktur pasar yang dihadapi pedagang pengecer adalah pasar persaingan sempurna, Karena jumlah pedagang pengecer cukup banyak, produk yang diperjual belikan bersifat homogen dan pedagang pengecer tidak dapat mempengaruhi pasar sehingga bertindak sebagai price taker.

Berdasarkan analisis marjin tataniaga diketahui bahwa saluran tataniaga tiga petani yang paling efisien, karena hasil produksi sayuran bayam langsung dibawa ke pasar dan dijual langsung ke konsumen dalam bentuk ikat dan petani bertindak sebagai pedagang pengecer. Petani memperoleh keuntungan terbesar Rp. 368 per ikat, rasio keuntungan dan biaya yaitu sebesar 9,43 dan bagian harga yang terbesar (farmer’s Share) diterima oleh petani sebesar 100 persen.

Safitri (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis tataniaga telur ayam kampong, di Kabupaten Bogor Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi system pemasaran dan saluran pemasaran, menganalisis marjin pemasaran, farmer’s share dan rasio keuntungan biaya untuk telur ayam kampung sehingga diketahui saluran pemasaran yang efisien. Penarikan sampel yang dilakukan dengan simple random sampling dan snowball sampling sementara analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga saluran pemasaran yang terbentuk di dalam pemasaran telur ayam kampong di kabupaten Bogor yaitu : 1) Peternak- Pedagang Pengumpul Desa (tengkulak)- Pedagang Grosir- Pedagang Pengecer- Konsumen, 2) Peternak- Pedagang Grosir- Pedagang Pengecer- Konsumen, 3) Peternak- Pedagang pengecer- Konsumen. Fungsi-fungsi yang dilakukan lembaga pemasaran anatara lain fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas. Sementara struktur pasar yang terbentuk antara lembaga pemasaran yang terlibat berbeda-beda. Ditingkat peternak struktur pasar yang terbentuk adalah pasar oligopoli, ditingkat pedagang pengumpul oligopoli murni, ditingkat pedagang grosir oligopoli, dan ditingkat pedagang pengecer adalah kompetisi monopolistik.

Hasil analisis marjin pemasaran ketiga jalur pemasaran yang ada di Kabupaten Bogor biaya terbesar ditanggung oleh jalur pemasaran III yaitu Rp. 375. Hal ini karena jarak distribusi yang cukup jauh walaupun rantai pemasarannya cukup pendek tetapi telur pada saluran ini adanya penambahan

17 kemasan yang lebih baik, sewa tempat yang lebih bagus serta biaya tenaga kerja. Tetapi, Farmer’s share tertinggi terdapat pada saluran pemasaran tiga yaitu 70 persen, artinya produsen (peternak) menerima harga 70 persen dari harga yang dibayarkan konsumen. Sedangkan, saluran pemasaran dua adalah saluran yang memberikan bagian harga untuk peternak sebesar 63, 89 persen dari harga yang dibayarkan konsumen. Semakin tinggi harga ditingkat peternak, maka biaya yang dibayarkan konsumen akhir semakin banyak di nikmati oleh peternak.

Berdasarkan analisis marjin pemasaran saluran pemasaran telur ayam kampung yang paling efisien adalah saluran pemasaran dua, pada saluran ini peternak mendapatkan bagian terbesar yang dianalisis dengan farmer’s share, sedangkan rasio keuntungan terhadap biaya juga menunjukkan saluran pemasaran dua telah memberikan keuntungan pada setiap lembaga sebesar 24,22 persen dibandingkan saluran pemasaran lainnya.

Hasil penelitian Puspitasari (2010) Studi mengenai Analisis Efisiensi Tataniaga pada Kelompok Usaha Budidaya Ikan Lele Sangkuriang (Clarias sp) di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pelaku tataniaga Ikan lele yang terdapat di Kecamata Ciawi terdiri dari pembudidaya Ikan Lele sebagai produsen, pedagang pengumpul, pedagang pengumpul luar kecamatan, pedagang pengecer, pedagang pengecer luar kecamatan dan pedagang pecel lele. Saluran tataniaga yang terbentuk terdiri dari empat saluran tataniaga, terdiri dari : 1) Pembudidaya – Pengumpul- Pengecer- Konsumen Akhir, 2) Pembudidaya- Pengumpul- Pengecer- Pedagang Pecel Lele- Konsumen Akhir, 3) Pembudidaya- Pengumpul- Pengumpul Luar Kecamatan- Pengecer luar kecamatan- Konsumen Akhir, 4) Pembudidaya- Pengumpul- Pengumpul Luar Kecamatan- Pengecer Luar Kecamatan- Pedagang Pecel Lele- Konsumen Akhir.

Total Marjin yang terdapat pada saluran 1 sebesar Rp. 7.000,00 per kg. Keuntungan total yang diterima sebesar Rp 5.551,76 per kg. Sedangkan Farmer’s share yaitu 54,84 %. Total marjin yang terdapat pada saluran 2 sebesar Rp. 46.200,00 per kg. Keuntungan total yang diterima sebesar Rp.25.288,56 per kg. Sedangkan Farmer’s share yaitu 16,00%. Total marjin yang terdapat pada saluran 3 sebesar Rp. 7.875,51 per kg. Sedangkan Farmer’s share yaitu 46,32%. Total marjin yang terdapat pada saluran 4 sebesar Rp. 63.500,00 per kg. Keuntungan

18 total yang diterima sebesar Rp 41.712,31 per kg. Sedagkan Farmer’s share yaitu 11,81 %. Rasio keuntungan dan biaya total terbesar berada pada saluran 1 sebesar 383,35 % dimana setiap Rp.100,00 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 383,35. Marjin tataniaga total pada saluran 1 mempunyai nilai yang paling kecil yaitu sebesar Rp 7.000. Pada saluran 1, farmer’s share yang diterima lebih besar dibandingkan saluran yang lainnya yaitu sebesar 54,84%, sehingga saluran tataniaga 1 paling efisien dibandingkan saluaran tataniaga yang lain karena melibatkan sedikit pedagang perantara sehingga memungkinkan produk yang dipasarkan (Ikan Lele) lebih cepat sampai ke tangan konsumen akhir dan marjin yang terbentuk diantara pedagang perantara tidak terlalu besar.

Analisis Pendapatan dan Pemasaran Ikan Hias Air Tawar di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor diteliti oleh Nurasiah (2007). Studi menunjukkan bahwa usahatani ikan hias air tawar dilokasi penelitian terdiri dari usahatani pembenihan, pendederan, pembenihan dan pendederan. Pendapatan yang diperoleh dari budidaya tersebut berbeda satu sama lainnya dan dibedakan atas pendapatan tunai dan pendapatan total. Pendapatan atas biaya total maupun pendapatan atas biaya tunai tertinggi pada usahatani pembenihan-pendederan yaitu sebesar Rp 29.338.403,72 dan Rp. 17.478.637,05 per tahunnya. Sedangkan pendapatan atas biaya tunai dan atas biaya total terendah pada usahatani pembenihan fase 40 hari yaitu sebesar Rp 4.678.644,57 dan Rp 3.299.602,08 per tahunnya.

Pemasaran ikan hias di desa Cibitung Tengah terdiri dari lima saluran pemasaran dimana di dalamnya terdapat lembaga pemasaran seperti tengkulak dan kelompok tani, agen, dan pedagang pengecer. Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga tersebut meliputi fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Fungsi pertukaran terdiri dari aktvitas pembelian dan penjualan, fungsi fisik berupa pengemasan dan pengangkutan , serta fungsi fasilitas berupa aktivitas grading, pembiayaan, dan penanggungan resiko.

Dari beberapa saluran pemasaran pada penelitian diatas, peranan pedagang pengumpul, pedagang grosir, pedagang pengecer luar kecamatan, masih berperan sangat besar pada rantai pemasaran. Peran pedagang pengumpul, pedagang

19 pengecer luar kecamatan, dan pedagang grosir sangatlah penting mengingat hubungan mereka sangatlah dekat dan langsung berkaitan dengan petani maupun peternak. Pemasaran dapat dikatakan efisien apabila terciptanya kepuasan dengan adanya aktivitas pemasaran yang terjadi di beberapa pihak yang terlibat seperti produsen, lembaga-lembaga pemasaran maupun konsumen.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, baik penelitian pemasaran tentang komoditi perikanan budidaya air tawar maupun penelitian pemasaran produk agribisnis lainnya, belum terdapat penelitian mengenai analisis tataniaga ikan gurame. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pada tahun 2010, bahwa ikan gurame merupakan salah satu produk komoditi unggulan ikan budidaya air tawar yang ingin dikembangkan pada beberapa daerah di Kabupaten Bogor yaitu salah satunya di Desa Pabuaran Kecamatan Kemang.

Kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ikan gurame dalam memenuhi permintaan pasar yang ada, selain itu ikan gurame memiliki harga yang cukup mahal dibandingkan ikan konsumsi yang lain. Agar suatu produk tertentu dapat bersaing, diperlukannya suatu pengetahuan pemasaran yang menyeluruh, salah satu bentuk pengetahuan pemasar yang dibutuhkan ialah saluran pemasaran, lembaga pemasaran serta fungsi-fungsi di dalamnya, struktur pasar, perilaku pasar, dan keragaan pasar.

Dalam penelitian analisis tataniaga ikan gurame dilakukan penelusuran melalui distribusi tataniaga yakni tataniaga benih ikan gurame dan tataniaga ikan gurame konsumsi yang diamati dari pembudidaya (petani ikan), kemudian melibatkan sejumlah pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dan konsumen seperti konsumen rumah tangga dan petani pembesaran. Menganalisis tataniaga ikan gurame dapat mengamati perubahan nilai yang terjadi seperti adanya perpindahan komoditas dari setiap lembaga tataniaga baik dari perubahan waktu dan fungsi yang dijalankan antar lembaga tataniaga. Kesenjangan perubahan harga antara petani ikan dan konsumen akhir menyebabkan mengapa penelitian dengan judul Analisis tataniaga ikan gurame (Osphronemus gouramy Lac.) di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

III KERANGKA PEMIKIRAN

3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis3.1.1 Konsep Tataniaga

Pada perekonomian saat ini, hubungan produsen dan konsumen dalam melakukan proses tataniaga jarang sekali berinteraksi secara langsung, melainkan dilaksanakan bersama atau dengan mengikutsertakan beberapa lembaga pemasaran lain yang membantu terjalinnya pertemuan antara penjual dan pembeli. Dimana, mereka melakukan berbagai kegiatan mulai dari pembelian, penjualan, pengangkutan, pengolahan, penyimpanan, pengepakan, dan lain sebagainya. Kegiatan tataniaga bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan meningkatkan nilai serta kegunaan dari barang dan jasa. Dalam kegiatan tataniaga, kegunaan dari barang dan jasa dapat diciptakan melalui penciptaan dan peningkatan nilai kegunaan tempat, waktu dan kepemilikkan. Lembaga tataniaga akan berusaha meningkatkan manfaat dari komoditi yang dipasarkan, sehingga kegiatan tataniaga berusaha untuk menempatkan barang yang diusahakannya ketangan konsumen dengan nilai dan kegunaan yang meningkat. (Hanafiah dan Saefuddin, 1986).

Kotler (2002), mendefinisikan pemasaran merupakan suatu proses sosial yang mana di dalamnya melibatkan individu dan kelompok dalam mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Menurut Hanafiah dan Saefuddin (1986), tercapainya tujuan kegiatan tataniaga dapat dilihat dari beberapa proses arus barang, antara lain :

1. Proses pengumpulan

Pengumpulan merupakan proses pertama dari arus barang. Barang-barang yang dihasilkan dalam jumlah kecil dikumpulkan menjadi jumlah yang besar, agar dapat disalurkan ke pasar-pasar eceran secara lebih efisien. 2. Proses pengimbangan

Pengimbangan merupakan proses tahap kedua dari arus barang, terjadi antara proses pengumpulan dan proses penyebaran. Proses pengimbangan merupakan tindakan penyesuaian antara permintaan dan penawaran

21 berdasarkan tempat, waktu, jumlah dan kualitas.

3. Proses penyebaran

Penyebaran merupakan proses tahap akhir daripada arus barang, dimana barang-barang yang telah terkumpul disebarkan ke konsumen atau pihak yang menggunakannya.

Kohls dan Uhl (2002), mendefinisikan pemasaran maupun tataniaga pertanian merupakan keragaan dari semua aktivitas bisnis dalam aliran barang atau jasa komoditas pertanian mulai dari tingkat produksi (petani) sampai konsumen akhir, yang mencangkup aspek input dan output pertanian. Kohls dan Uhl (2002) menggunakan beberapa pendekatan dalam menganalisis sistem tataniaga yaitu :

1. Pendekatan Fungsi (The Fungsional Approach)

Merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui fungsi tataniaga apa saja yang dijalankan oleh pelaku yang terlibat dalam tataniaga. Fungi-fungsi tersebut adalah fungsi pertukaran (pembelian dan penjualan), fungsi fisik (penyimpanan, transportasi, dan pengolahan) dan fungsi fasilitas (standarisasi, resiko, pembiayaan, dan informasi pasar). 2. Pendekatan Kelembagaan (The Institutional Approach)

Merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui beberapa macam lembaga atau pelaku yang terlibat dalam tataniaga. Pelaku-pelaku ini adalah pedagang perantara (menchant middleman) yang

terdiri dari pedagang pengumpul, pedagang pengecer, pedagang

spekulatif, agen, manufaktur dan organisasi lainnya yang terlibat. 3. Pendekatan Sistem (The Behavior System Approach)

Merupakan pelengkap dari pendekatan fungsi kelembagaan untuk mengetahui aktivitas-aktivitas dalam proses tataniaga, seperti perilaku lembaga yang terlibat dalam tataniaga dan kombinasi dari fungsi tataniaga. Pendekatan ini terdiri dari the input-output system, the power system dan the communication system.

Menurut Limbong dan Sitorus (1987), tataniaga merupakan serangkaian proses kegiatan atau aktivitas yang ditujukan untuk menyalurkan barang-barang atau jasa-jasa dari titik produsen ke konsumen Konsep yang paling mendasar yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah

22 pernyataan rasa kehilangan, berdasarkan kebutuhan inilah maka konsumen akan memenuhi kebutuhannya dengan mempertukarkan produk dan nilai dari produsen. Suatu produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi keinginan konsumen.

3.1.2 Lembaga-lembaga Tataniaga

Lembaga tataniaga adalah bagian-bagian yang menyelenggarakan kegiatan atau fungsi tataniaga dengan mana barang-barang bergerak dari pihak produsen sampai pihak konsumen. Lembaga tataniaga ini bisa termasuk golongan produsen, pedagang perantara dan lembaga pemberi jasa (Hanafiah dan Saefuddin, 1986).

Golongan produsen adalah golongan yang tugas utamanya menghasilkan barang- barang. Golongan produsen ini adalah petani ikan, nelayan, dan pengolahan hasil perikanan. Di samping berproduksi, golongan produsen sering kali aktif melaksanakan beberapa fungsi tataniaga tertentu untuk menyalurkan hasil produksinya kepada konsumen.

Perorangan, perserikatan atau perseroan yang berusaha dalam bidang tataniaga dikenal sebagai pedagang perantara (middlemen, atau intermediary). Lembaga ini membeli dan mengumpulkan barang-barang yang berasal dari produsen dan menyalurkannya kepada konsumen.

Lembaga pemberi jasa (facilitating agencies) adalah beberapa lembaga yang member jasa atau fasilitas untuk mempelancar fungsi tataniaga yang dilakukan produsen atau pedagang perantara. Contoh dari lembaga ini antara lain bank, usaha pengangkutan, biro iklan dan sebagainya.

Limbong dan Sitorus (1987) mendefinisikan lembaga-lembaga tataniaga dapat digolongkan berdasarkan fungsi yang dilakukannya seperti penguasaan terhadap barang, kedudukan dalam struktur pasar, dan bentuk usaha.

1. Berdasarkan fungsi yang dilakukan, lembaga tataniaga dapat dibedakan atas: a. Lembaga fisik tataniaga yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi fisik pemasaran, meliputi: lembaga pengolahan, lembaga pengangkutan, pergudangan; b. Lembaga perantara tataniaga yaitu suatu lembaga yang khusus mengadakan fungsi pertukaran, seperti: pedagang pengecer, grosir, dan lembaga perantara lainnya; c. Lembaga fasilitas tataniaga yaitu lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi

23 fasilitas seperti: Bank, Badan Perkreditan, dan KUD.

2. Berdasarkan penguasaan suatu badan terhadap barang dan jasa, lembaga tataniaga terdiri dari: a. Lembaga tataniaga yang tidak memiliki tetapi menguasai barang, antara lain agen, perantara dan broker; b. Lembaga tataniaga yang memiliki dan menguasai barang, seperti pedagang pengumpul pedagang pengecer, pedagang besar, eksportir dan importer; c. Lembaga tataniaga yang tidak memiliki dan tidak menguasai barang, seperti badan transpoertasi, pergudangan, dan asuransi.

3. Penggolongan lembaga tataniaga menurut kedudukannya dalam struktur pasar dapat digolongkan sebagai berikut; a. Lembaga tataniaga yang bersaing sempurna, seperti pedagang pengecer rokok, pengecer beras, dan lain-lain; b. Lembaga tataniaga bersaing monopolistik, seperti pedagang asinan, pedagang benih, pedagang bibit, dan lain-lain; c. Lembaga tataniaga oligopolis; dan d. Lembaga tataniaga monopolis.

4. Penggolongan lembaga tataniaga berdasarkan bentuk usahanya, dapat digolongkan atas; a. Berbadan hukum; b. Tidak berbadan hukum.

Hanafiah dan Saefuddin (1986) mengungkapkan bahwa peranan lembaga tataniaga sangat penting terutama untuk komoditas perikanan yang bersifat cepat atau mudah rusak (perishable). Barang-barang hasil perikanan adalah organisme hidup dan karenanya mudah atau cepat mengalami kerusakan atau pembusukkan akibat dari kegiatan bakteri,enzimatis dan oksidasi. Karena itulah, membutuhkan usaha atau perawatan khusus dalam proses tataniaganya guna mempertahankan mutu untuk menentukan harga pasar. Limbong dan Sitorus (1987) menjelaskan, diperlukan koordinasi lembaga tataniaga dalam melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai efisiensi tataniaga yang tinggi serta efektif, dengan cara;

a. Integrasi vertikal, yaitu lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi yang berbeda dihubungkan satu dengan yang lainnya menurut saluran barang tersebut. Integrasi vertikal akan menurunkan pengeluaran tataniaga sehingga barang dapat dijual dengan harga lebih murah, hal ini dikarenakan perbedaan harga antara tingkat produsen dengan tingkat konsumen tidak terlalu besar sehingga dapat menguntungkan konsumen. b. Integrasi horizontal, dimana lembaga-lembaga tataniaga yang

24 menyelenggarakan fungsi yang sama disatukan di dalam suatu tindakan pemasaran suatu barang. Integrasi horizontal dapat merugikan konsumen, karena integrasi semacam ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan menghindari adanya persaingan dari perusahaan atau lembaga tataniaga yang sejenis sehingga lembaga tersebut dapat mengontrol harga barang.

3.1.3 Saluran Tataniaga

Limbong dan Sitorus (1987) mendefinisikan saluran tataniaga sebagai suatu himpunan perusahaan atau perorangan atau serangkaian lembaga-lembaga tataniaga yang mengambil alih hak, atau membantu dalam pengalihan hak atas barang dan jasa tertentu selama barang dan jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih saluran tataniaga yaitu a) adanya pertimbangan pasar, yang meiiputi konsumen sebagai tujuan akhir mencangkup pembeli potensial, konsentrasi pasar secara geografis, volume pesanan dan kebiasaan membeli; b). Pertimbangan barang yang meliputi nilai barang per unit, besar dan berat barang, tingkat kerusakan, sifat teknis barang, dan apakah barang tersebut untuk memenulii pesanan atau pasar; c). Pertimbangan internal perusahaan yang meliputi sumber permodalan, kemampuan dan pengaiaman penjualan; d). Pertimbangan terhadap lembaga perantara, yang meliputi pelayanan lembaga perantara, kesesuaian lembaga perantara dengan kebijaksanaan produsen dan pertimbangan biaya.

Hanafiah dan Saefuddin (1986) menjelaskan panjang pendeknya saluran tataniaga tergantung pada : a) Jarak antara produsen dan konsumen dimana semakin jauh jarak antara produsen dan konsumen makin panjang saluran tataniaga yang terjadi. b) Skala produksi yang meliputi semakin kecil skala produksi, saluran yang terjadi cenderung panjang karena memerlukan pedagang perantara dalam penyalurarmya. c) Cepat tidaknya produk rusak dimana produk yang mudah rusak menghendaki saluran pemasaran yang pendek, karena harus segera diterima konsumen. d) Posisi keuangan pengusaha, dalam hal ini pedagang yang posisi keuangannya kuat cenderung dapat melakukan lebih banyak fungsi pemasaran dan memperpendek saluran pemasaran, seperti dapat dilihat pada Gambar 2, Pergerakan hasil perikanan sebagai barang konsumsi (segar atau produk olahan) dari produsen sampai konsumen.