BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Industri Kecil dan Putting Out System

Industrialisasi dalam suatu tahap pembangunan dianggap sebagai suatu simbol kemajuan dan kesuksesan pembangunan di suatu negara. Selain itu industrialisasi dianggap sebagai kunci yang dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih sejahtera dan dapat mengatasi masalah kesempatan kerja yang semakin terbatas pada sektor non pertanian. Implikasi lain yang menyatakan bahwa sektor industri sangat penting untuk dikembangkan adalah karena penanaman modal yang dinilai sangat menguntungkan dibandingkan dengan sektor pertanian yang lebih lambat pertumbuhannya.

Industrialisasi menempati posisi sentral dalam ekonomi masyarakat modern dan merupakan motor penggerak yang memberikan dasar bagi peningkatan kemakmuran dan mobilitas perorangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sebagian besar penduduk dunia, terutama di negara-negara maju. Bagi negara berkembang, industri sangat esensial untuk memperluas landasan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Banyak kebutuhan umat manusia yang harus dipenuhi oleh barang dan jasa. Menurut Leibo dan Andarwati (2008), industri adalah suatu usaha atau perusahaan yang mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi, untuk kemudian diolah lagi menjadi barang jadi dengan menggunakan teknologi dan tenaga manusia, sehingga barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dalam penggunaannya baik untuk masyarakat setempat maupun di luar masyarakat setempat untuk menghasilkan uang atau pendapatan.

Kristanto (2002) mengatakan bahwa industri secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Industri dasar atau hulu

Industri hulu memiliki sifat sebagai berikut: padat modal, berskala besar, menggunakan teknologi maju dan teruji. Lokasinya selalu dekat dengan bahan baku yang mempunyai energi sendiri, dan pada umumnya lokasi ini belum tersentuh pembangunan.

2. Industri hilir

Industri ini merupakan perpanjangan proses industri hulu. Pada umumnya industri ini mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi, lokasinya selalu diusahakan dekat pasar, menggunakan teknologi madya dan teruji, padat karya.

3. Industri kecil

Industri kecil banyak berkembang di pedesaan dan perkotaan, memiliki peralatan sederhana. Walaupun hakikat produksinya sama dengan industri hilir, tetapi sistem pengolahannya lebih sederhana. Sifat industri ini padat karya.

Selain pengelompokkan di atas, Kristanto (2002) mengklasifikasikan industri secara konvensional sebagai berikut:

1. Industri primer; yaitu industri yang mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, misalnya pertanian, pertambangan.

2. Industri sekunder; yaitu industri yang mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi.

3. Industri tersier; yaitu industri yang sebagian besar meliputi industri jasa dan perdagangan atau industri yang mengolah bahan industri sekunder.

Leibo dan Andarwati (2008) mengatakan bahwa putting out system (sistem kerja rumahan) merupakan suatu strategi pengusaha dalam menekan ongkos produksi. Karena jenis usaha ini sifatnya musiman dan sangat tergantung pada fluktuasi pasar maka sistem pengupahan yang biasa diterapkan adalah sistem borongan, yaitu upah yang dihitung berdasarkan satuan potongan dari jumlah produk yang diselesaikan. Adapun yang menjadi ciri dari POS adalah: (a) Sistem kerja rumahan yang biasanya berlangsung tanpa adanya kontrak perjanjian secara tertulis. (b) Sifat pekerjaan yang tidak tentu berdasarkan pesanan atau borongan bahkan musiman. (c) Sebagian besar pekerjanya adalah perempuan yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga. (d) Biasanya pekerjaan tersebut dilakukan di

rumah masing-masing pekerja. (e) Jumlah tenaga kerja yang tidak tetap karena tidak ada ikatan kerja. POS tersebut dapat berada pada industri yang diklasifikasikan oleh Kristanto (2002), yaitu industri hilir, industri kecil dan industri sekunder.

Corak kerja POS dinilai sebagai alternatif kerja bagi ibu rumah tangga. Kesempatan kerja dengan sistem kerja di rumah memberi peluang kepada ibu rumah tangga untuk bekerja mencari nafkah tanpa harus meninggalkan pekerjaan rumah tangganya. Pekerja yang bekerja dengan sistem ini dibayar berdasarkan jumlah barang yang diproduksi oleh si pekerja bukan berdasarkan jam kerja. Selain itu, majikan hanya memberikan material pendukung tanpa ada perlindungan berupa APD ataupun jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja.

Kondisi ini sangat memprihatinkan khususnya bagi para pekerja yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga perusahaan tidak memberikan jaminan, perlindungan, serta upah yang layak terhadap pekerja dan tidak bertanggung jawab atas kecelakaan ataupun penyakit yang timbul pada saat bekerja padahal perusahaan dapat memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari sistem kerja ini.

Perempuan bekerja secara umum didefinisikan sebagai perempuan yang melakukan suatu kegiatan secara teratur atau berkesinambungan dalam suatu jangka waktu tertentu, dengan tujuan yang jelas yaitu untuk menghasilkan atau mendapatkan sesuatu dalam bentuk benda, uang, jasa maupun ide. Menurut Leibo dan Andarwati (2008), perempuan pekerja POS merupakan perempuan bekerja yang masuk dalam industri akibat tidak tertampung dalam sektor pertanian di desa. Munandar (1985) dalam Ciptoningrum (2009) yang mendorong seorang perempuan yang telah berkeluarga untuk bekerja yaitu untuk menambah penghasilan keluarga, untuk secara ekonomis tidak bergantung pada suaminya, untuk menghindari kebosanan atau mengisi waktu kosong, karena ketidakpuasan terhadap pernikahan, karena mempunyai minat atau keahlian tertentu yang ingin dimanfaatkan, untuk memperoleh status dan pengembangan diri.

2.1.2 Ideologi Gender

Gender diartikan sebagai keadaan dimana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem simbol masyarakat yang bersangkutan. Pengertian gender dan seks atau jenis kelamin dibedakan, bahwa seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu, yaitu laki-laki dan perempuan yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda. Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan (Sugiarti dan Handayani, 2008).

Fakih (1996) dalam Pratiwi (2009) mengungkapkan bahwa konsep gender menunjuk pada suatu sifat yang melekat pada kaum pria maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, seperti perempuan dianggap lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Seks adalah pembedaan jenis kelamin berdasarkan alat dan fungsi biologis yang tidak dapat dipertukarkan, seperti laki-laki tidak dapat menstruasi dan tidak dapat hamil, sedangkan perempuan tidak bersuara berat, tidak berkumis, karena keduanya memiliki hormon yang berbeda. Sifat ini selanjutnya akan menentukan perbedaan status, peran, dan tata hubungan antar jenis kelamin yang berbeda dan mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Indrizal (1996) dalam Wulansari (2002) menjelaskan perbedaan penggunaan konsep gender dan konsep perbedaan seksual sebagai berikut; gender lebih menunjuk pada pembedaan sosial atas dasar jenis kelamin, dibangun secara sosial budaya, tidak dimiliki sejak lahir (tidak bersifat kodrati) dan karenanya dapat dirubah, sedangkan perbedaan seksual lebih menunjuk pada pembedaan secara biologis, dipunyai sejak lahir (bersifat kodrati) dan karenanya tidak dapat berubah. Misalnya, pada zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi di tempat lain laki-laki yang lebih kuat. Di suku tertentu, perempuan kelas bawah di perdesaan lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki kelas menengah di kota (Fakih 1996 dalam Sugiarti dan Handayani 2008).

Jika ditarik benang merah, maka didapat kesimpulan bahwa gender adalah pembedaan sosial berupa sifat atas dasar jenis kelamin yang dibentuk oleh faktor sosial budaya yang membentuk anggapan tentang peran sosial berdasarkan jenis kelamin tersebut dan sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural.

Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan "sains tentang ide". Ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara berpikir seseorang atau suatu golongan (KBBI 2007). Oleh karena itu, ideologi gender dapat diartikan sebagai suatu pemikiran seseorang atau kelompok bahwa adanya pembedaan sosial berupa sifat atas dasar jenis kelamin yang dibentuk oleh faktor sosial budaya yang membentuk anggapan tentang peran sosial berdasarkan jenis kelamin tersebut dan sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural.

Saptari dan Holzner (1997) mengatakan bahwa ideologi gender adalah segala aturan, nilai stereotipe yang mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki, malalui pembentukan identitas feminin dan maskulin yang menjadi struktur dan sifat manusia, dimana ciri-ciri dasar dan sifat itu dibentuk sejak masa kanak-kanak awal. Seorang antropolog, Alice Schlegel dalam Saptari dan Holzner (1997) menggunakan istilah gender meaning (pengertian gender) yang mempunyai arti yang serupa dengan ideologi gender, yaitu bagaimana kedua jenis kelamin “dipersepsikan, dinilai, dan diharapkan untuk bertingkah laku”.

2.1.3 Marjinalisasi

Ketidakadilan gender atau ketimpangan gender merupakan akibat dari adanya sistem (struktur) sosial dimana salah satu jenis kelamin (laki-laki maupun perempuan) menjadi korban. Ketidakadilan gender atau ketimpangan gender ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk dan cara yang menimpa kedua belah pihak, walaupun dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak dialami perempuan. Jika hal tersebut terus berlanjut maka akan membahayakan bagi kaum perempuan. Banyak istilah yang dipakai untuk mengekspresikan fenomena ketidakadilan itu antara lain: marjinalisasi, subordinasi, eksploitasi, dll.

De Vries (2006) dalam Siyamitri (2009) pun menjelaskan bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang sering terjadi pada perempuan, yaitu: pertama, subordinasi yang merupakan pembedaan perlakuan terhadap salah satu identitas sosial, dalam hal ini adalah perempuan. Pandangan bahwa perempuan itu emosional mengakibatkan mereka kurang diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan; kedua, pelabelan negatif (stereotype) yaitu pembentukan citra buruk perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi tidak berdaya dalam masyarakat; ketiga, marjinalisasi sebagai akibat langsung dari subordinasi perempuan serta melekatnya label-label buruk pada diri perempuan, perempuan tidak memiliki akses dan kontrol yang sama dengan laki-laki dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi. Lebih jauhnya, hal ini akan berimplikasi pada termarjinalisasinya kebutuhan dan kepentingan perempuan; keempat, beban kerja berlebih, perempuan selalu diindikasikan dengan pekerjaan domestik. Pada kalangan keluarga miskin, beban ganda terjadi dimana kaum perempuan harus bekerja di sektor domestik dan produktif, sehingga beban kerja perempuan menjadi sangat berat. Kelima, kekerasan yaitu suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang dalam hal ini dilakukan terhadap perempuan.

Salah satu bentuk ketidakadilan atau ketimpangan gender yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat serta di tempat kerja adalah marjinalisasi. Sugiarti dan Handayani (2008) mengatakan bentuk manifestasi ketidakadilan gender adalah proses marjinalisasi atau pemiskinan terhadap kaum perempuan. Marjinalisasi sering disebut sebagai pemiskinan ekonomi. Marjinalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender salah satunya adalah adanya program di bidang pertanian dikenal dengan revolusi hijau yang memfokuskan pada petani laki-laki yang mengakibatkan banyak perempuan tergeser dan menjadi miskin. Contoh lain adanya pekerjaan khusus perempuan seperti: guru taman kanak-kanak, pekerja pabrik yang berakibat pada penggajian yang rendah. Sesungguhnya banyak proses di dalam masyarakat dan negara yang memarginalkan masyarakat, seperti proses eksploitasi namun ada salah satu bentuk kemiskinan berakibat hanya pada jenis kelamin tertentu (perempuan) yang disebabkan oleh keyakinan gender.

Saptari dan Holzner (1997) mengatakan marjinalisasi sebagai proses penyingkiran. Scott (1986) dalam Saptari dan Holzner (1997) mensinyalir bahwa

dalam diskusi tentang marjinalisasi terdapat kerancuan di kalangan peneliti tentang berbagai bentuk marjinalisasi, yaitu:

1. Sebagai proses pengucilan (exclusion)

Di sini yang dimaksudkan ialah bahwa perempuan dikucilkan dari kerja upahan atau dari jenis-jenis kerja upahan tertentu. Marjinalisasi ini sering disebut sebagai marginalization as exclusion from productive employment. 2. Sebagai proses pergeseran perempuan ke pinggiran (margins) dari pasar

tenaga kerja

Yang dimaksudkan di sini ialah kecendrungan bagi perempuan untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan yang mempuanyai kelangsungan hidup yang tidak stabil; yang upahnya rendah; atau yang dinilai tidak terampil. Marjinalisasi ini sering disebut sebagai marginalization as concentration on the margins of the labour market.

3. Sebagai proses feminisasi atau segregasi

Dengan adanya pemusatan tenaga kerja perempuan ke dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu sudah ter”feminisasi” (dilakukan semata-mata oleh perempuan). Walaupun dalam literatur feminisasi tidak identik dengan marjinalisasi, keadaan demikianlah yang biasanya digambarkan. Segregasi di sini adalah pemisahan pekerjaan yang semata-mata dilakukan oleh laki-laki dan oleh perempuan. Marjinalisasi ini sering disebut sebagai marginalization as feminization or segregation.

4. Sebagai proses ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat

Gejala ini kurang lebih sama dengan gejala proses pergeseran perempuan ke pinggiran (margins) dari pasar tenaga kerja. Biasanya dalam pengertian ini, marjinalisasi menunjuk pada ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan. Marjinalisasi ini sering disebut sebagai marginalization as economic inequality.

Berkaitan dengan marjinalisasi perempuan lebih lanjut Scott (1986) dalam Saptari dan Holzner (1997) menyatakan bahwa fenomena ini merupakan suatu proses, bersifat kontekstual dan relatif. Sebagai sebuah proses, marjinalisasi menyangkut perubahan peran dan kedudukan perempuan dalam jangka waktu

tertentu berkaitan dengan siklus ekonomi. Bersifat kontekstual, dalam arti proses tersebut tidak dapat dilihat terpisah dari kondisi sosial, ekonomi, politik di tempat buruh perempuan berdomisili. Bersifat relatif, berkaitan dengan perbandingan antara lelaki dan perempuan. Secara keseluruhan, hal tersebut termasuk persoalan dinamika permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Marjinalisasi dalam penelitian ini dilihat dari kondisi kerja yang diperoleh perempuan dari hasil bekerja. Indikator kondisi kerja tersebut mengacu pada penelitian Siyamitri (2009) yang terdiri dari pendapatan atau upah, jaminan keluarga, dan jaminan kerja. Apabila kondisi kerja perempuan rendah maka terjadilah marjinalisasi perempuan.

2.1.4 Kontribusi Ekonomi

Bekerjanya perempuan berhubungan dengan berapa banyak kontribusi ekonomi yang diberikan perempuan ke dalam rumah tangganya. Kontribusi ekonomi perempuan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh perempuan dan dibawa serta disumbangkan oleh perempuan ke dalam pendapatan keluarga. Levy (1971) dalam Sajogyo (1983) mengatakan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari sistem kekerabatan. Alokasi ekonomi dalam keluarga diperlukan, mengingat konsumsi anggota-anggotanya akan barang dan jasa (makanan, pakaian, perumahan dan lain-lain) yang harus diperoleh karena usaha-usaha produktif yaitu pencaharian nafkah (barang, jasa) daripada anggota-anggotanya pula.

Mengenai sumber penghasilan dari usaha produktif atau mencari nafkah, Levy (1971) dalam Sajogyo (1983) menyatakan pentingnya membedakan:

1. Apakah itu karena usaha bersama kesatuan keluarga ataukah karena usaha seseorang atau beberapa orang anggota keluarga yang menggabungkan diri ke dalam kesatuan-kesatuan produktif atau pencarian nafkah di luar keluarga. 2. Apakah hasil dari usaha produktif atau mencari nafkah (barang dan jasa)

diusahakan untuk dan dikuasai langsung oleh keluarga itu sendiri ataukah diusahakan untuk pihak luar dan dengan penghasilan uang itu dibelikan barang atau jasa-jasa bagi konsumsi keluarga itu: hal pertama, keluarga yang

“selfsufficient” sudah jarang ada; dalam hal kedua adalah yang umum, dimana masih tetap ada sebagian yang diusahakan untuk langsung dikonsumsi sendiri, yaitu jasa-jasa pekerjaan rumah tangga yang dikerjakan sendiri oleh keluarga.

Menurut Saptari dan Holzner (1997), dalam perumusan rumah tangga sering terdapat ide bahwa penghasilan yang beraneka ragam sumbernya ini akan selalu digabungkan ke dalam satu dompet dengan maksud agar bisa dikonsumsikan secara bersama-sama pula. Sajogyo (1983) juga mengatakan bahwa semua penghasilan dari semua pencari nafkah dalam keluarga dikumpulkan menjadi satu “dana bersama”, yang dipergunakan untuk keperluan bersama (antara lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota yang diakui), menurut “pos-pos pengeluaran” sesuai dengan norma-norma tingkat hidup keluarga itu, akan tetapi Saptari dan Holzner (1997) menyatakan kesulitan dalam mendefinisikan rumah tangga sebagai kesatuan dimana penghasilan semua dikumpulkan di satu tangan dan konsumsi dilakukan bersama. Semakin beragam sumber penghasilan para anggota suatu rumah tangga, semakin besar kemungkinan bahwa masing-masing anggota akan menahan sebagian atau seluruh penghasilannya untuk kepentingan sendiri baik untuk dikonsumsikan langsung maupun untuk disimpan atau diinvestasikan untuk masa depannya sendiri.

Dari hasil penelitian Ariani (1986) dalam Rahayu (1996), diketahui bahwa perempuan yang menyumbangkan pendapatannya dalam pendapatan keluarga lebih dilibatkan dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan perempuan yang tidak menyumbangkan pendapatannya.

2.1.5 Otonomi Perempuan

Besar kecilnya kontribusi ekonomi perempuan akan berhubungan dengan besar kecilnya otonomi perempuan dalam keluarganya. Ihromi (1995) dalam Safitri (2006) mengatakan bahwa otonomi perempuan diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk bertindak, melakukan kegiatan, mengambil keputusan untuk bertindak berdasarkan kemauan sendiri, jadi bukan karena disuruh orang, atau dipaksa oleh orang lain. Dengan demikian, otonomi

perempuan dapat dilihat dari seberapa banyak perempuan mengambil keputusan dalam berbagai kegiatan.

Otonomi perempuan dalam keluarga dilihat dari sejauhmana perempuan memiliki kekuasaan dalam seluruh kegiatan baik dalam kegiatan produktif, reproduktif, maupun sosial. Kekuasaan diukur dengan banyaknya (frekuensi) perempuan mengambil keputusan dalam waktu tertentu. Jenis keputusan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu keputusan oleh istri sendiri, keputusan bersama suami istri, dan keputusan suami sendiri (Sajogyo, 1983). Selanjutnya untuk kepentingan analisis, keputusan dikelompokkan lagi menjadi keputusan istri sendiri yang menggambarkan otonomi perempuan tinggi dan keputusan suami sendiri yang menggambarkan otonomi perempuan rendah.

Ihromi (1995) dalam Safitri (2006) juga mengatakan bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga adalah hal mendesak untuk dikaji dan dicari jalan pemecahannya, karena ini akan berkorelasi dalam pola relasi gender. Hal yang dapat dijelaskan dari pengambilan keputusan adalah suatu proses interaksi yang dilakukan suami dan istri, bagaimana keputusan diambil, sampai kepada siapa yang memutuskan.

Stoler (1977) dalam Sajogyo (1983) mengemukakan bahwa otonomi perempuan dan kekuasaan sosialnya merupakan fungsi dari kemampuannya memperoleh sumber-sumber strategis dalam rumah tangga dan masyarakat luas. Dalam hal ini, yang menjadi sumbernya adalah kontribusi perempuan dalam keluarga dan masyarakat setelah dia bekerja di bidang nafkah strategis.

Upaya mencapai otonomi pribadi perempuan telah dikembangkan pada konferensi-konferensi perempuan internasional di Dunia Ketiga dan Pertama. Hal ini berarti para perempuan mempunyai akses ke sumberdaya mereka sendiri, dengan demikian otonomi ini mempunyai perspektif ekonomi. Otonomi juga mempunyai perspektif relasional bila otonomi diartikan sebagai hak untuk menentukan hidup sendiri (misalnya, pendidikan, perkawinan, jumlah anak, keikutsertaan dalam politik, dan sebagainya). Otonomi merupakan konsep yang lebih penting daripada pembangunan karena otonomi mempunyai kemampuan untuk membawa perempuan menjadi manusia yang memiliki nilai-nilai hidup sendiri dalam masyarakat.

2.1.6 Kesejahteraan Keluarga

Besar kecilnya otonomi perempuan akan berhubungan dengan kesejahteraan keluarganya. Menurut Badudu-Zain (1994) dalam Aryati (1999), kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera; keselamatan dan ketentraman serta kemakmuran. Kesejahteraan juga merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, walaupun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tertentu (Sawidak, 1985 dalam Nurohmah, 2003), namun dibutuhkan alat ukur yang logis untuk mengukur kesejahteraan. Kesejahteraan di sini adalah kecukupan kebutuhan pangan, pendidikan anak, dan kesehatan. Tingkat kesejahteraan merupakan konsep yang digunakan untuk menyatakan kualitas hidup suatu masyarakat atau individu di suatu wilayah pada satu kurun waktu tertentu.

BPS (2006) menyatakakan berbagai indikator kesejahteraan yang terdiri dari kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta sosial lainnya. Penelitian ini hanya memfokuskan pada indikator pendidikan anak, kesehatan dan pola konsumsi untuk melihat kesejahteraan keluarga pekerja perempuan.

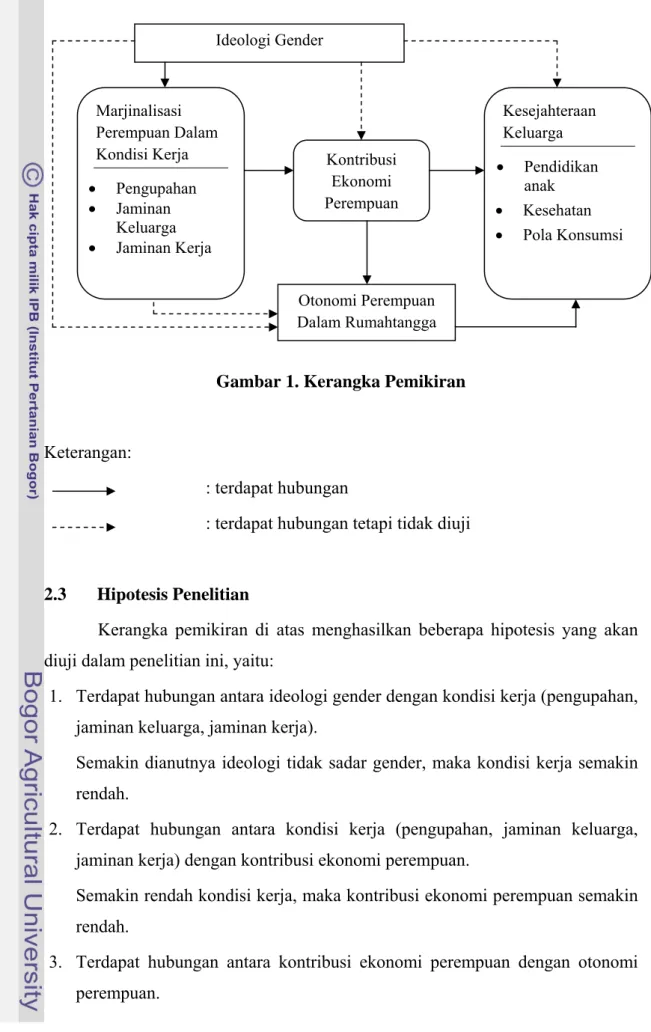

2.2 Kerangka Pemikiran

Perempuan yang bekerja pada industri semakin meningkat, namun pendidikan yang dimiliki perempuan tidak memenuhi ketentuan formal. Oleh karena itu, perempuan bekerja pada tempat-tempat tertentu saja, yaitu bekerja dengan putting out system (sistem kerja rumahan). Sistem ini biasanya dipakai di perusahaan-perusahaan yang berusaha mengurangi biaya produksi, yaitu dengan cara tidak menyediakan tempat untuk para pekerjanya bekerja (dikerjakan di rumah) dan juga tidak menjamin kelestarian kerja. Walaupun perempuan sudah bisa bekerja produktif, namun ideologi gender tidak sepenuhnya ditinggalkan mereka baik oleh pekerja maupun perusahaan. hal ini berhubungan dengan kondisi kerja perempuan sehingga terjadinya marjinalisasi dalam POS ini.

Marjinalisasi perempuan dalam putting out system di sini dapat dilihat dalam hal upah, jaminan kerja serta jaminan keluarga yang diperoleh dari perusahaan tempat ia bekerja. Pekerja perempuan dalam putting out system ini membawa pekerjaan mereka ke rumah karena adanya anggapan bahwa perempuan merupakan pekerja sambilan sehingga pekerjaan dapat dikerjakan di rumah berbarengan dengan pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan perempuan tersebut dianggap pekerjaan yang ringan sehingga mereka mendapat upah yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang bekerja di pabrik. Selain itu, perempuan juga tidak diberikan jaminan kerja dan jaminan keluarga seperti yang diterima oleh pekerja laki-laki di pabrik.

Perempuan bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga maupun membantu suaminya, sehingga upah yang diterima perempuan akan berhubungan dengan kontribusi ekonomi perempuan yang dibawa ke dalam pendapatan keluarganya. Kontribusi ekonomi perempuan tersebut berhubungan dengan marjinalisasi perempuan. Semakin tingginya marjinalisasi perempuan, maka semakin kecil kontribusi ekonomi perempuan. Kontribusi ekonomi perempuan ini juga berhubungan dengan otonomi perempuan dalam keluarga. Semakin rendah kontribusi ekonomi perempuan, maka semakin rendah otonomi perempuan dalam keluarga.

Otonomi perempuan diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk bertindak, melakukan kegiatan, dan mengambil keputusan untuk bertindak berdasarkan kemauan sendiri. Otonomi perempuan dalam keluarga ini dilihat dari pengambilan keputusan oleh perempuan dalam bidang produktif, reproduktif, dan sosial. Otonomi perempuan dalam keluarga diduga dapat berhubungan dengan kesejahteraan keluarga. Apabila otonomi perempuan tinggi, maka kesejahteraan keluarga akan tinggi. Kesejahteraan keluarga dilihat dari pemenuhan dalam bidang pendidikan anak, kesehatan, dan pola konsumsi. Alur berpikir dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

: terdapat hubungan

: terdapat hubungan tetapi tidak diuji

2.3 Hipotesis Penelitian

Kerangka pemikiran di atas menghasilkan beberapa hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Terdapat hubungan antara ideologi gender dengan kondisi kerja (pengupahan, jaminan keluarga, jaminan kerja).

Semakin dianutnya ideologi tidak sadar gender, maka kondisi kerja semakin rendah.

2. Terdapat hubungan antara kondisi kerja (pengupahan, jaminan keluarga, jaminan kerja) dengan kontribusi ekonomi perempuan.

Semakin rendah kondisi kerja, maka kontribusi ekonomi perempuan semakin rendah.

3. Terdapat hubungan antara kontribusi ekonomi perempuan dengan otonomi perempuan. Ideologi Gender Kontribusi Ekonomi Perempuan Otonomi Perempuan Dalam Rumahtangga Marjinalisasi Perempuan Dalam Kondisi Kerja • Pengupahan • Jaminan Keluarga • Jaminan Kerja Kesejahteraan Keluarga • Pendidikan anak • Kesehatan • Pola Konsumsi

Semakin rendah kontribusi ekonomi perempuan, maka otonomi perempuan semakin rendah.

4. Terdapat hubungan antara otonomi perempuan dengan kesejahteraan keluarga (pendidikan anak, kesehatan, pola konsumsi).

Semakin rendah otonomi perempuan, maka kesejahteraan keluarga semakin rendah.

5. Terdapat hubungan antara kontribusi ekonomi perempuan dengan kesejahteraan keluarga (pendidikan anak, kesehatan, pola konsumsi).

Semakin rendah kontribusi ekonomi perempuan, maka kesejahteraan keluarga semakin rendah.

6. Terdapat hubungan antara kondisi kerja (pengupahan, jaminan keluarga, jaminan kerja) dengan kesejahteraan keluarga (pendidikan anak, kesehatan, pola konsumsi).

Semakin rendah kondisi kerja, maka kesejahteraan keluarga semakin rendah.

2.4 Definisi Operasional

Pengukuran variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dibatasi pada perumusan penjabaran masing-masing variabel tersebut secara operasional. Variabel-variabel tersebut adalah:

2.4.1 Ideologi gender

Ideologi gender merupakan suatu pemikiran yang dianut masyarakat bahwa perempuan mempunyai peran yang berbeda dengan laki-laki (khususnya dalam hal kerja). Ideologi gender dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu ideologi tidak sadar gender yaitu apabila terdapat pemikiran bahwa peran kerja perempuan berbeda dengan peran kerja laki-laki dan ideologi sadar gender lemah yaitu apabila terdapat pemikiran bahwa tidak ada perbedaan antara peran kerja laki-laki dan peran kerja perempuan.

Sadar tidak sadarnya ideologi gender diukur dengan cara mengajukan beberapa pernyataan dimana apabila responden menjawab “setuju” berarti responden masih menganut ideologi tidak sadar gender dan mendapatkan skor 1 karena dianggap tidak baik. Responden yang menjawab “tidak setuju” berarti

responden menganut ideologi sadar gender dan mendapat skor 2 karena dianggap baik. Pernyataan tersebut ialah:

Tabel 1. Perolehan Skor Responden dari Pernyataan mengenai Ideologi Gender di Desa Jabon Mekar Bogor, Tahun 2011

Pernyataan

Skor Tidak

Setuju Setuju

Perempuan pekerja rumah. 1 2

Perempuan tidak boleh bekerja di luar rumah 1 2 Perempuan tidak kuat dalam menghadapi persaingan dunia kerja, 1 2 Perempuan memiliki kemampuan bekerja yang kurang baik 1 2 Perempuan hanya mampu melakukan pekerjaan yang mudah 1 2 Perempuan boleh bekerja di luar rumah namun dengan izin suami 1 2 Laki-laki tidak boleh mengerjakan pekerjaan domestic 1 2 Posisi tertinggi dalam pekerjaan sebaiknya dipegang oleh laki-laki 1 2

Perempuan tidak boleh melakukan kegiatan kemasyarakatan 1 2

Total Skor 9 18

Skor minimal yang diperoleh responden dari ideologi gender adalah 9 dan skor maksimal adalah 18. Ideologi gender dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Ideologi tidak sadar gender: responden memperoleh jumlah skor 9-13 dari ideologi gender (kode 2).

2. Ideologi sadar gender: responden memperoleh jumlah skor 14-18 dari ideologi gender (kode 2).

2.4.2 Marjinalisasi Perempuan Dalam Kondisi Kerja

Marjinalisasi Perempuan Dalam Kondisi Kerja adalah ketidakadilan atau ketimpangan gender dengan bentuk proses peminggiran terhadap perempuan dalam kondisi kerja.

2.4.3 Kondisi Kerja

Kondisi Kerja adalah perlakuan perusahaan yang diterima pekerja dalam hal pengupahan, jaminan keluarga, jaminan kerja. Perhitungan skor kondisi kerja

yang terdiri dari pengupahan, jaminan keluarga, dan jaminan kerja tersebut adalah sebagai berikut:

2.4.3.1 Pengupahan

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Ukuran pengupahan ditentukan berdasarkan perbandingan besar upah yang didapat oleh pekerja perempuan dengan UMR Kota Bogor. Pengupahan dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Upah rendah: upah yang didapat oleh responden < UMR Kota Bogor (skor 1). 2. Upah tinggi: upah yang didapat oleh responden ≥ UMR Kota Bogor (skor 2). 2.4.3.2 Jaminan Keluarga

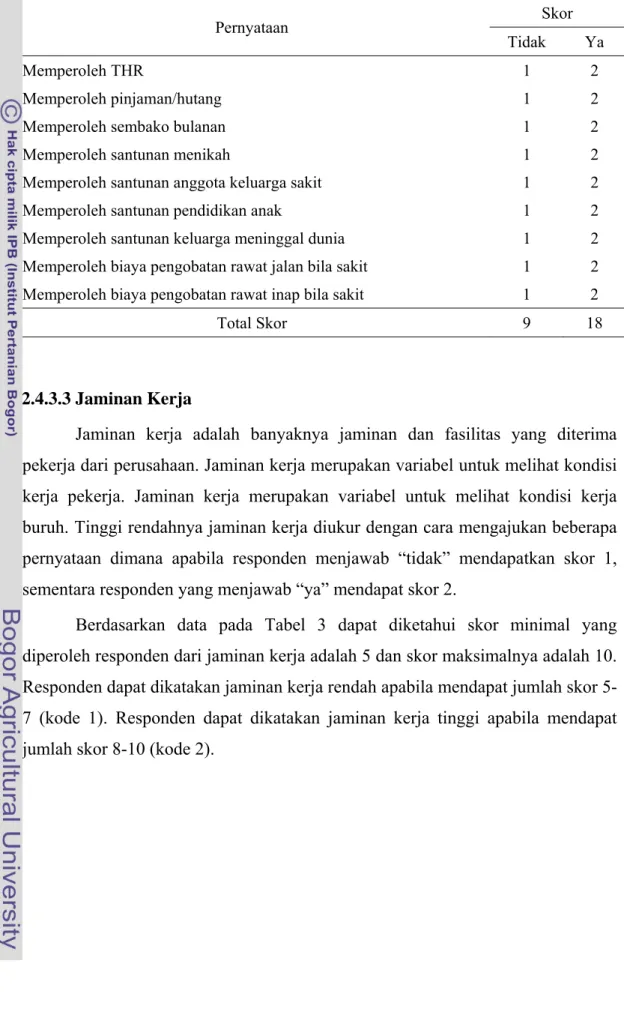

Jaminan dan fasilitas kesejahteraan keluarga yang diterima pekerja perempuan. Jaminan keluarga merupakan variabel untuk melihat kondisi kerja pekerja. Tinggi rendahnya jaminan keluarga diukur dengan cara mengajukan beberapa pernyataan dimana apabila responden menjawab “tidak” mendapatkan skor 1, sementara responden yang menjawab “ya” mendapat skor 2.

Skor minimal yang diperoleh responden dari jaminan keluarga adalah 9 dan skor maksimalnya adalah 18. Responden dikatakan jaminan keluarga rendah apabila mendapat jumlah skor 9-13 (kode 1). Responden dikatakan jaminan keluarga tinggi apabila mendapat jumlah skor 14-18 (kode 2). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perolehan Skor Responden dari Pernyataan mengenai Jaminan Keluarga di Desa Jabon Mekar Bogor, Tahun 2011

Pernyataan Skor

Tidak Ya

Memperoleh THR 1 2

Memperoleh pinjaman/hutang 1 2

Memperoleh sembako bulanan 1 2

Memperoleh santunan menikah 1 2

Memperoleh santunan anggota keluarga sakit 1 2

Memperoleh santunan pendidikan anak 1 2

Memperoleh santunan keluarga meninggal dunia 1 2 Memperoleh biaya pengobatan rawat jalan bila sakit 1 2

Memperoleh biaya pengobatan rawat inap bila sakit 1 2

Total Skor 9 18

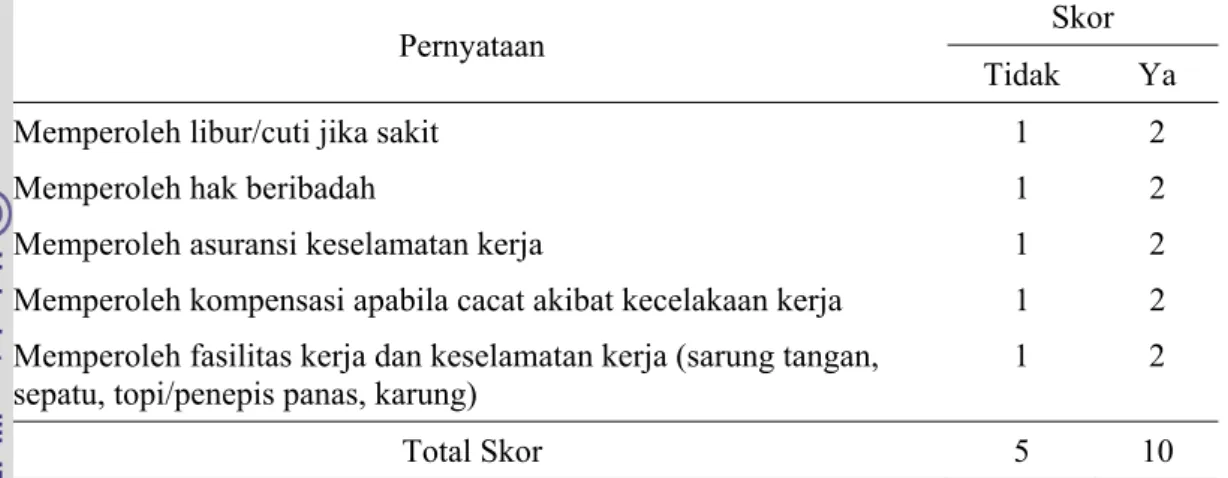

2.4.3.3 Jaminan Kerja

Jaminan kerja adalah banyaknya jaminan dan fasilitas yang diterima pekerja dari perusahaan. Jaminan kerja merupakan variabel untuk melihat kondisi kerja pekerja. Jaminan kerja merupakan variabel untuk melihat kondisi kerja buruh. Tinggi rendahnya jaminan kerja diukur dengan cara mengajukan beberapa pernyataan dimana apabila responden menjawab “tidak” mendapatkan skor 1, sementara responden yang menjawab “ya” mendapat skor 2.

Berdasarkan data pada Tabel 3 dapat diketahui skor minimal yang diperoleh responden dari jaminan kerja adalah 5 dan skor maksimalnya adalah 10. Responden dapat dikatakan jaminan kerja rendah apabila mendapat jumlah skor 5-7 (kode 1). Responden dapat dikatakan jaminan kerja tinggi apabila mendapat jumlah skor 8-10 (kode 2).

Tabel 3. Perolehan Skor Responden dari Pernyataan mengenai Jaminan Kerja di Desa Jabon Mekar Bogor, Tahun 2011

Pernyataan Skor

Tidak Ya

Memperoleh libur/cuti jika sakit 1 2

Memperoleh hak beribadah 1 2

Memperoleh asuransi keselamatan kerja 1 2

Memperoleh kompensasi apabila cacat akibat kecelakaan kerja 1 2 Memperoleh fasilitas kerja dan keselamatan kerja (sarung tangan,

sepatu, topi/penepis panas, karung)

1 2

Total Skor 5 10

Berdasarkan data pada Tabel 4 dapat diketahui skor dari pengupahan, jaminan keluarga, jaminan kerja dijumlahkan kemudian dibagi menjadi dua kategori, yaitu

1. Kondisi kerja rendah: responden memperoleh jumlah skor 15-22 dari pengupahan, jaminan keluarga, jaminan kerja (kode 1).

2. Kondisi kerja tinggi: responden memperoleh jumlah skor 23-30 dari pengupahan, jaminan keluarga, jaminan kerja (kode 2).

Marjinalisasi diukur dengan kondisi kerja perempuan. Responden mengalami marjinalisasi rendah apabila kondisi kerja perempuan tinggi (kode 1). Responden mengalami marjinalisasi tinggi apabila kondisi kerja perempuan rendah (kode 2).

Tabel 4. Perolehan Skor Responden dari Pernyataan mengenai Kondisi Kerja di Desa Jabon Mekar Bogor, Tahun 2011

Pernyataan Skor Rendah Tinggi Pengupahan 1 2 Jaminan Keluarga 9 18 Jaminan Kerja 5 10 Total Skor 15 30

2.4.4 Kontribusi Ekonomi Perempuan

Kontribusi Ekonomi Perempuan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh perempuan dan dibawa serta disumbangkan oleh perempuan ke dalam pendapatan keluarga. Kontribusi ekonomi perempuan diukur dengan presentase (porsi) pendapatan perempuan yang dikontribusikan ke dalam total pendapatan keluarga (persentase pendapatan perempuan terhadap total pendapatan keluarga). Kontribusi dibagi dua kategori, yaitu:

1. Kontribusi ekonomi rendah: presentase pendapatan responden < 50% pendapatan rumahtangganya (skor 1).

2. Kontribusi ekonomi tinggi: presentase pendapatan responden ≥ 50% pendapatan rumahtangganya (skor 2).

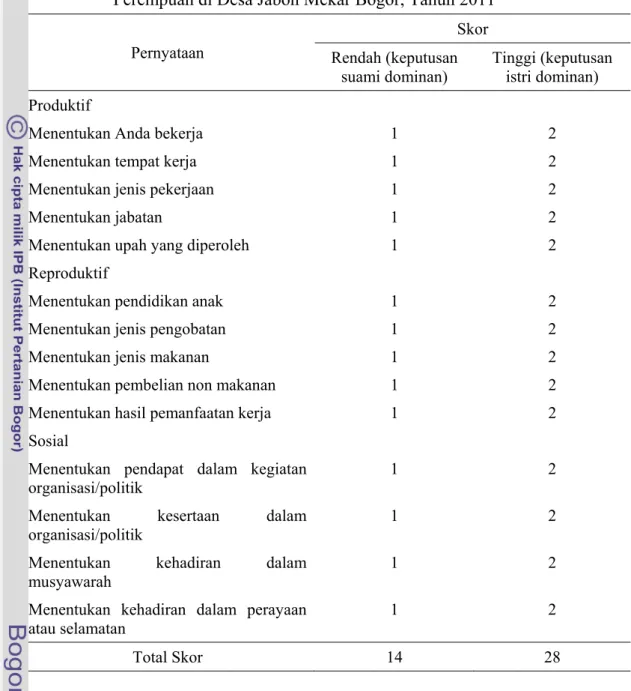

2.4.5 Otonomi perempuan

Otonomi perempuan adalah kekuasaan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam keluarganya. Tinggi rendahnya otonomi perempuan diukur dengan cara mengajukan lima pernyataan untuk kerja produktif, lima pernyataan untuk kerja reproduktif, dan empat pernyataan untuk kerja sosial (total empat belas pernyataan) dimana apabila responden menjawab “keputusan suami dominan” mendapat skor 1 dan responden yang menjawab “keputusan istri dominan” mendapatkan skor 2.

Skor minimal yang dapat diperoleh responden dari otonomi perempuan adalah 14 dan skor maksimal adalah 28. Responden memiliki dikatakan otonomi rendah apabila memperoleh jumlah skor 14-21 (kode 1). Responden dikatakan memiliki otonomi tinggi apabila memperoleh jumlah skor 22-28 (kode 2). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perolehan Skor Responden dari Pernyataan mengenai Otonomi Perempuan di Desa Jabon Mekar Bogor, Tahun 2011

Pernyataan Skor Rendah (keputusan suami dominan) Tinggi (keputusan istri dominan) Produktif

Menentukan Anda bekerja 1 2

Menentukan tempat kerja 1 2

Menentukan jenis pekerjaan 1 2

Menentukan jabatan 1 2

Menentukan upah yang diperoleh 1 2

Reproduktif

Menentukan pendidikan anak 1 2

Menentukan jenis pengobatan 1 2

Menentukan jenis makanan 1 2

Menentukan pembelian non makanan 1 2

Menentukan hasil pemanfaatan kerja 1 2

Sosial Menentukan pendapat dalam kegiatan

organisasi/politik

1 2 Menentukan kesertaan dalam

organisasi/politik

1 2 Menentukan kehadiran dalam

musyawarah

1 2 Menentukan kehadiran dalam perayaan

atau selamatan

1 2

Total Skor 14 28

2.4.6 Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan adalah suatu keadaan rumah tangga yang mengalami kecukupan dalam hal pendidikan anak, kesehatan, dan pola konsumsi. Perhitungan skor kesejahteraan keluarga yang terdiri dari pendidikan anak, kesehatan, dan pola konsumsi adalah sebagai berikut:

2.4.6.1 Pendidikan anak

masih sekolah ataupun tidak sekolah. Pendidikan anak dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Pendidikan anak rendah: terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah dalam keluarga responden (skor 1)

2. Pendidikan anak tinggi: tidak ada anak usia sekolah yang tidak sekolah dalam keluarga responden (skor 2)

2.4.6.2 Kesehatan

Kesehatan diukur dengan jenis pengobatan yang dilakukan keluarga pekerja perempuan. Jenis pengobatan dilihat dari apa yang dilakukan oleh pekerja dan keluarganya ketika terdapat anggota keluarganya yang sakit. Skor jenis pengobatan berupa:

1. Obat warung = skor 1 2. Dukun = skor 2 3. Bidan = skor 3 4. Puskesmas = skor 4 5. Dokter = skor 5

Tabel 6. Perolehan Skor Responden dari Pernyataan mengenai Jenis Pengobatan di Desa Jabon Mekar Bogor, Tahun 2011

Pernyataan Skor

Rendah Tinggi

Saat hamil 1 5

Saat anak sakit ringan 1 5

Saat Anda sakit ringan 1 5

Total Skor 3 15

Berdasarkan data pada Tabel 6 dapat diketahui skor minimal yang diperoleh responden dari kesehatan adalah 3 dan skor maksimalnya 15. Responden dikatakan memiliki kesehatan rendah apabila mendapat jumlah skor 3-9. Responden dikatakan memiliki kesehatan rendah apabila mendapat jumlah skor 10-15.

2.4.6.3 Pola konsumsi

Pola konsumsi diukur oleh frekuensi makan dan jenis makanan yang dikonsumsi. Perhitungan skor pola konsumsi yang terdiri dari frekuensi makan dan jenis makanan adalah sebagai berikut:

• Frekuensi makan

Frekuensi makan merupakan variabel untuk melihat pola konsumsi keluarga pekerja perempuan. Frekuensi makan dilihat dari seberapa sering pekerja dan keluarganya makan dalam satu hari. Frekuensi makan dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Frekuensi makan rendah: frekuensi makan 2 kali (skor 1). 2. Frekuensi makan tinggi: frekuensi makan 3 kali (skor 2). • Kualitas jenis makanan

Kualitas jenis makanan merupakan variabel untuk melihat pola konsumsi keluarga pekerja perempuan. Kualitas jenis makanan dilihat dari makanan apa saja yang dikonsumsi oleh pekerja dan keluarganya dalam satu hari yang mengacu pada empat sehat lima sempurna. Kualitas jenis makanan berupa:

1. Nasi = skor 1

2. Sayur-Mayur = skor 2 3. Buah-buahan = skor 3 4. Daging = skor 4 5. Susu = skor 5

Kualitas jenis makanan dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Kualitas jenis makanan rendah: Responden memperoleh jumlah skor 1-8. 2. Kualitas jenis makanan tinggi: Responden memperoleh jumlah skor 9-15. • Kuantitas jenis makanan

Kuantitas jenis makanan merupakan variabel untuk melihat pola konsumsi keluarga pekerja perempuan. Kuantitas jenis makanan dilihat dari ada berapa macam makanan yang dikonsumsi oleh pekerja dan keluarganya dalam satu hari yang mengacu pada empat sehat lima sempurna. Kuantitas jenis makanan berupa:

2. 2 jenis = skor 2 3. 3 jenis = skor 3 4. 4 jenis = skor 4 5. 5 jenis = skor 5

Kuantitas jenis makanan dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Kuantitas jenis makanan rendah: Responden memperoleh jumlah skor 1-2. 2. Kuantitas jenis makanan tinggi: Responden memperoleh jumlah skor 3-5.

Skor minimal yang diperoleh responden dari pola konsumsi adalah 3 dan skor maksimalnya adalah 22. Seseorang dapat dikatakan pola konsumsi rendah apabila mendapat jumlah skor 3-12 (kode 1). Seseorang dikatakan pola konsumsi tinggi apabila mendapat jumlah skor 13-22 (kode 2).

Tabel 7. Perolehan Skor Responden dari Pernyataan mengenai Kesejahteraan keluarga di Desa Jabon Mekar Bogor, Tahun 2011

Pernyataan Skor Rendah Tinggi Pendidikan Anak 1 2 Kesehatan 3 15 Pola Konsumsi - Frekuensi makan - Kualitas enis makanan

1 1

2 15

- Kuantitas jenis makanan 1 5

Total Skor 7 39

Berdasarkan data pada Tabel 7 dapat diketahui skor minimal yang diperoleh responden dari kesejahteraan keluarga adalah 7 dan skor maksimal adalah 39. Perempuan dikatakan kesejahteraan keluarganya rendah apabila memperoleh jumlah skor kurang dari 7-22 (kode 1). Perempuan dikatakan kesejahteraan keluarganya tinggi apabila memperoleh jumlah skor lebih dari atau sama dengan 23-39 (kode 2).