BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Pemetaan Pengetahuan

Pemetaan pengetahuan merupakan cakupan dari bidang bibliometrika yang membahas mengenai visualisasi suatu bidang ilmu pengetahuan. Yoganingrum, SRR dan Hartina (2006, 110), menyatakan bahwa “Bibliometrics is new terminology here in Indonesia.” Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa bibliometrika merupakan istilah baru di Indonesia.Dalam penggunaannya, bibliometrika bertujuan menjelaskan proses komunikasi tertulis dan sifat serta arah pengembangan sarana deskriptif penghitungan dan analisis berbagai faset komunikasi.

Tandukar (2005, 2), menyatakan bahwa “Knowledge maps are created by transferring tacit and explicit knowledge into graphical formats that are easy to

understand and interpret by the end users, who may be managers, experts,

system developers, or anybody.” Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa peta pengetahuan diciptakan dengan mentransfer pengetahuan tacit dan explicit ke dalam format grafis yang mudah untuk dipahami dan ditafsirkan oleh pengguna akhir, yang mungkin saja menjadi manajer, seorang ahli, pengembangan sistem, atau siapa pun.

Sedangkan Bahr dan Dansereau yang dikutip oleh Ahlberg (2007, 2), menyatakan bahwa “Knowledge mapping was created in the research group of Dansereau in 1970s. In the 1970’s it was however called network map. It is

related to concept maps, but it has rigidly labelled links.” Pernyataan tersebutdapat diartikan bahwapemetaan pengetahuan pertama kali diciptakan dalam kelompok penelitian Dansereau di tahun 1970-an. Namun, pada saat itu lebih dikenal dengan nama peta jaringan.

2.1.1. Definisi Pemetaan Pengetahuan

Beberapa definisi pemetaan telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Mereka memiliki bahasa yang berbeda dalam mengungkapkan pemahaman mengenai pemetaan.

Definisi pemetaan menurut Sulistyo-Basuki(2002, 1), “Pemetaan merupakan suatu proses yang memungkinkan seseorang mengenali elemen pengetahuan serta konfigurasi, dinamika, ketergantungan timbal balik dan interaksinya.”Berdasarkan pendapat tersebut,dapat diketahui bahwa pemetaan sangat berguna dalam membahas atau memahami kaitan antara suatu subjek dengan subjek lainnya terhadap suatu kajian bidang ilmu. Kegiatan pemetaan dapat dilakukan oleh berbagai subjek bidang ilmu yang berbeda.

Wexler(2001, 250)menyatakan bahwa:

Knowledge mapping is a consciously designed communication medium using graphical presentation of text, stories, mode", numbers or abstract svrnbols between map makers and map users. Knowledge maps are excellent ways to capture and share explicit knowledge in organizational contexts.

Dari uraian di atas, Wexler mendefinisikan pemetaan pengetahuan sebagai media komunikasi yang sengaja dirancang dengan menggunakan presentasi grafik dari teks, cerita, bentuk-bentuk, angka atau simbol abstrak antara pembuat peta dan pengguna peta. Peta pengetahuan merupakan cara terbaik untuk menangkap dan berbagi pengetahuan eksplisit dalam konteks organisasi.

Menurut Wright yang dikutip oleh Liebowitz (2002, 25-26), “A knowledge map is an interactive, open system for dialogue that defines,

organizes, and builds on the intuitive, structured and procedural knowledge

used to explore and solve problems.” Berdasarkan kutipan tersebut, dapat diketahui bahwasuatupeta pengetahuan merupakan sistem terbuka untuk dialog interaktif yang mendefinisikan, mengatur, dan dibangun di atas pengetahuan intuitif, terstruktur dan prosedural digunakan untuk mengeksplorasi dan memecahkan masalah.

where you can get it from, who holds it, whose expertise is it, and so

on.”Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwapemetaan pengetahuan berfungsi untuk menyatukan rekod informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan ke dalam suatu wadah, seperti dimana sumber informasi dapat diperoleh, siapa yang memiliki informasi tersebut, dan lain sebagainya.

Pendapat lain dikemukakan olehJackson(2005, 1)bahwa “Knowledge mapping is a fundamental step in any knowledge management initiative and

seeks to identify ‘what an organization knows’ in order to leverage it to

greater advantage.” Pendapat tersebut menyatakan bahwapemetaan pengetahuan merupakan langkah awal dalam setiap perencanaan manajemen pengetahuan dan berusaha untuk mengidentifikasi ‘apa yang diketahui organisasi’ dalam rangka untuk meningkatkan keuntungan yang lebih besar. Pada pelaksanaannya perlu disertai dengan wawasan dan instrumen penyelidikan seperti alat bantu dalam menentukan kategori pengetahuan.

Selain pendapat di atas, menurut pendapat Ding yang dikutip oleh Yoganingrum, SRR dan Hartinah(2006, 110)menyatakan bahwa “Knowledge Mapping by bibliometrics technique could be a tool to look the direction and

the stress of research interest on behalf on evaluating research program and

drafting new program.” Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwapemetaan pengetahuanmenggunakan teknik bibliometrika bisa menjadi alat untuk melihat arah dan pemikiran dari kepentingan kegiatan penelitian dan penyusunan program baru.

Daribeberapa pendapat diatas, dapat dikemukakan bahwa pemetaan pengetahuanmerujuk pada teknik visualisasi (gambaran) struktur ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu yang memberi makna dari beberapa hubungan dalam menyampaikan informasi. Dengan kata lain,pemetaan pengetahuan akan memberikan gambaran langsung secara sistematik dari isi sebenarnya.

2.1.2. Jenis Peta Ilmu Pengetahuan

1) Jurnal intercitation(jurnal antar-sitasi)

Berdasarkan pendapatJones, Cambrosio dan Mogoutov(2011)menyatakan bahwa “Journal inter-citation only shows links between journals without providing information about

actual content of those journals.” Pernyataan tersebut diartikan sebagai jurnal antar-kutipan yang hanya menunjukkan hubungan antara jurnal tanpa memberikan informasi tentang isi sebenarnya dari jurnal-jurnal tersebut.

Definisi journal inter-citationmenurut Jones, Cambrosio dan Mogoutov(2011) yaitu:

Journal inter-citation is the relation established when an article in Journal A cites an article in Journal B. Analysis of inter-citation patterns reveals how closely journals are related based on the journals cited by articles that they publish.

Pendapat di atas mengemukakan bahwa jurnal antar-kutipan adalah hubungan dibuat bila suatu artikel di Journal A mengutip suatu artikel di Journal B. Analisis pola inter-kutipan mengungkapkan seberapa dekat jurnal terkait berdasarkan jurnal yang dikutip oleh artikel yang mereka terbitkan.

2) Co-citation (Ko-sitasi)

Menurut Mustangimah (2002, 2)Ko-sitasiadalah “dua dokumen yang disitir secara bersama-sama oleh paling sedikit satu dokumen yang terbit kemudian.” Sehingga apabila ada dua dokumen yang disitir secara bersama-sama oleh suatu dokumen maka kedua dokumen yang disitir tersebut dinamakan ko-sitasi.

a) Journal co-citation (ko-sitasi jurnal) menghubungkan dua dokumenatau lebih yang diterbitkan sebelumnya dalam hubungannya dengan dokumen yang terbit kemudian.

b) Document co-citation (ko-sitasi dokumen)menghubungkan artikelatau buku berdasarkan sitiran bersama oleh penulis kemudian.

yang satu dengan yang lainnya melalui pengarangnya.(Budiman 2011)

3) Co-word (ko-kata) disebut juga sebagai deskriptor (kata kunci).

Menurut Qin pada artikel jurnal berjudul “Knowledge Discovery Through Co-word Analysis” dinyatakan bahwa:

Co-word analysis is a content analysis technique that uses patterns of co-occurrence of pairs of items (i.e., words or noun phrases) in a corpus of texts to identify the relationships between ideas within the subject areas presented in these texts. Indexes based on the co-occurrence frequency of items, such as an inclusion index and a proximity index, are used to measure the strength of relationships between items. (Qin 1999, 134)

Pendapat Qin di atas, dapat diartikan bahwa analisis ko-kata merupakan teknik analisis isi yang menggunakan pola-pola terjadinya pasang item (yaitu, kata atau frasa kata benda) dalam corpus teks untuk mengidentifikasi hubungan antara ide-ide dalam bidang studi yang disajikan dalam teks-teks tersebut. Indeks berdasarkan frekuensi co-occurrence item, seperti indeks inklusi dan indeks kedekatan, digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara item.

4) Co-classification (ko-klasifikasi)

Menurut Budiman (2011) Ko-klasifikasi adalah situasi dua dokumen atau lebih tergabung dalam satu gugus karena notasi klasifikasi yang sama. Ko-klasifikasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen yang sama serta menunjukkan bahwa bibliografi secara kuantitatif menunjukkan subjek yang sama dengan judul dokumen. Untuk klasifikasi dapat digunakan sistem klasifikasi UDC dan/atau DDC. Hasil analisis ko-klasifikasi dituangkan dalam bentuk grafik.

Sedangkan Weiss dan Grajewski(2006, 245)pada artikel jurnal berjudul “Use of Knowledge Maps to Recognize Different Research Capabilities” menyatakan bahwa ada 3 (tiga) jenis peta pengetahuan yang terdiri atas:

1. Procedural Knowledge Maps can reflect knowledge mapped to a specified production process forexample.

3. Competency Knowledge Maps can support the process of creation a competency profile of a researcher and his research capabilities.

Pendapat di atas mengemukakan bahwa ada tiga jenis peta pengetahuan, yaitu: peta pengetahuan prosedural, peta pengetahuan konseptual, sertapeta pengetahuan kompetensi. Penjabaran dari ketiga jenis peta tersebut di uraikan sebagai berikut: Peta pengetahuan prosedural dapat mencerminkan pengetahuan yang dipetakan ke dalam proses produksi tertentu misalnya. Peta pengetahuan konseptual merupakan klasifikasi hirarkis dari hal yang menurut para ahli manajemen pengetahuan juga dapat disebut taksonomi. Peta pengetahuan kompetensi dapat mendukung proses penciptaan profil kompetensi seorang peneliti dan kemampuan penelitiannya.

Jadi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Budiman mengenai jenis Ko-klasifikasi untuk menentukan jenis peta ilmu pengetahuan yang akan digunakan dalam menganalisis subjek. Hasil yang akan diperoleh dari pemilihan jenis ko-klasifikasi sebagai jenis peta ilmu pengetahuan yang dipilih adalah untuk menentukan subjek sesuai dengan sistem klasifikasi yang digunakan dan menggambarkannya secara konseptual dalam bentuk grafis.

2.1.3. Fungsi dan Manfaat Pemetaan

Suatu peta hanya dapat dimanfaatkan oleh satu kajian bidang ilmu saja karena peta diciptakan sesuai dengan tujuan dan fungsi dari kegunaan peta tersebut dalam suatu aktivitas ilmiah. Secara umum, pemetaan pengetahuan berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan.

Sulistyo-Basuki(2002, 1)menyatakan manfaat pemetaan pengetahuan sebagai berikut:

teknologi. Sehingga hasil akhirnya akan diperoleh dalam bentuk yang sistematis dari bidang teknologi.

Sedangkan Zins(2007, 526)menyatakan bahwa “Knowledge mapping plays an important role in the construction, learning, and dissemination of

knowledge.” Secara praktis dinyatakan bahwa pemetaan pengetahuan memainkan peranan penting dalam pembangunan, pembelajaran, dan penyebaran pengetahuan.Sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam beberapa cakupan bidang ilmu untuk memperoleh berbagai informasi.Tujuannya adalah merancang rangka untuk membangun suatu konsep, melakukan pembelajaran dengan efektif dan efisien, serta menyebarluaskan pengetahuan.

Berdasarkan jenis pengetahuannya, ada beberapa objek yang dapat dipetakan menurut Tandukar (2005, 2-3), yakni:

1. Explicit knowledge, mencakup: Subject, purpose, location, format, ownership, users, and access right.

2. Tacit knowledge, mencakup: expertise, skill, experience, location, accessibility, contact address, and relationships or networks.

3. Tacit organisational process knowledge, mencakup: the people with the internal processing knowledge.

4. Explicit organisational process knowledge, mencakup: codified organisational process knowledge.

Pendapat Tandukar di atas mengemukakan bahwa Explicit Knowledgemerupakan pengetahuan yang terdokumentasi dalam berbagai bentuk.Contohnya yaitu naskah, laporan penelitian, buku, software, manuskrip, dan lain sebagainya. Sedangkan Tacit Knowledge merupakan pengetahuan yang berada dalam pikiran manusia yang bisa diserap oleh orang lain melalui kolaborasi atau kerjasama dan sharing(berbagi). Tacit knowledge bersifat subjektif, intuisi, terikat erat dengan aktivitas dan pengalaman individu serta idealisme, values, dan emosi.

Selanjutnya Tandukar (2005, 4)menyatakan bahwa “The map also serves as the continuously evolving organisational memory, capturing and

diharapkan dapat membantu para pengguna untuk lebih memahami isu-isu dan perkembangan teknologi yang sedang berlangsung saat ini. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan di masa yang akan datang dalam hal meningkatkan mutu teknologi yang lebih baik.

2.2.Metode Pemetaan Konseptual

Jenis metode pemetaan konseptual dapat di bagi berdasarkan beberapa kategori. Metode digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan cara tertentu dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Ada 4 (empat) metode yang digunakan untuk membuat peta ilmu pengetahuan, yaitu pemetaan kronologis, pemetaan berbasis co-kata, pemetaan kognitif dan pemetaan konseptual. (Sulistyo-Basuki 2002, 1)

Salah satu metode pemetaan yang sering digunakan dalam memetakan ilmu pengetahuan adalah metode pemetaan konseptual. Menurut Canas, Novak dan Gonzales(2004, 1) menyatakan pemetaan konseptual sebagai berikut:

A conceptual map can assist the discussion about the concepts being taught since it is a concrete representation, a visualization of the network of related ideas. As an aid that represents the structure of students’ ideas with emphasis on the relations between concepts, the maps can also help them relate their previous ideas with the ones they are processing. Concept mapping is also important for the planning process.

Pendapat di atas, dapat diartikan bahwasuatu peta konseptual dapat membantu pembahasan tentang konsep-konsep yang diajarkan karena merupakan gambaran secara nyata, sebuah visualisasi dari jaringan ide-ide terkait.Sebagai alat bantu yang mewakili struktur ide-ide siswa dengan penekanan pada hubungan antara konsep-konsep, peta juga dapat membantu agar berhubungan dengan ide-ide yang akan diproses. Pemetaan konsep juga penting dalam proses perencanaan.

Sedangkan Brinkmann (1999, 2)menyatakan bahwa “Concept maps were first introduced by Novak as a research tool, showing in a special graphical way

konsep-konsep terkait dengan memberikan topik bersama dengan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Sehubungan dengan hal di atas Nur yang dikutip oleh Erniwaty(2011)“Peta konsep dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu pohon jaringan (network tree), rantai kejadian (events chain), peta konsep siklus (cycle concept map), dan Peta konsep laba-laba (cyber concept map).”

2.2.1. Definisi Pemetaan Konseptual

Peta konsep merupakan hasil dari pemetaan konsep yang tersusun atas konsep-konsep yang saling berkaitan.Peta konsep digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi. Peta konsep juga dipergunakan untuk mempermudah konsep sulit dalam pembelajaran.Selain itu, peta konsep digunakan sebagai alat ukur alternatif yaitu salah satu bentuk penilaian kinerja.

Definisi peta konsep menurut Williams(1998, 1), bahwa “Conceptmapsareadirectmethodoflookingattheorganizationand structure of an individual’s knowledge within a particular domain and at the fluencyand

efficiencywithwhichtheknowledgecanbeused.”Pendapat tersebut mengemukakan bahwa peta konsep merupakan metode langsung untuk

melihat organisasi dan struktur pengetahuan individu dalam domain tertentu serta pada kelancaran dan efisiensi dimana pengetahuan dapat digunakan.

Pengertian pemetaan konsep menurut Tergan(2005, 187), bahwa “Concept mapping is a visualization technique with a long tradition in the educational context. It is an activity derived from psychological research

meant to depict one’s knowledge, ideas, convictions and beliefs.”Pernyataan tersebutmenyatakan bahwa pemetaan konsep adalah teknik visualisasi dalam konteks pendidikan. Hal ini merupakan kegiatan yang berasal dari penelitian psikologis yang dimaksudkan untuk menggambarkan pengetahuan seseorang, ide-ide, keyakinan dan kepercayaan.

Menurut Novak dan Canas(2006, 1), bahwa:

Pendapat di atas menyatakanbahwa peta konsep adalah sebagai alat grafis yang digunakan untuk mengatur dan mewakili pengetahuan.Hal tersebut termasuk konsep-konsep atau ide dasar suatu topik,yang biasanya beradadalam lingkaran atau kotak dari berbagai jenis, serta hubungan antara konsep-konsep yang ditandaidengan garis yang menghubungkan dua konsep.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa ada beberapa pengertian pemetaan konseptual yaitu sebagai metode langsung untuk melihat organisasi dan struktur pengetahuan individu dalam domain tertentu, pemetaan konseptual juga merupakan teknik visualisasi dalam konteks pendidikan yang dimaksudkan untuk menggambarkan pengetahuan seseorang, ide-ide, keyakinan dan kepercayaan. Ada juga yang menyatakan pemetaan konseptual sebagai alat grafis untuk mengatur dan mewakili pengetahuan, serta proses terstruktur yang menghasilkan ide dan konsep.

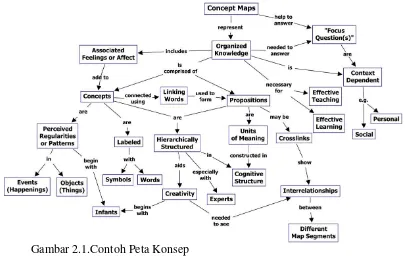

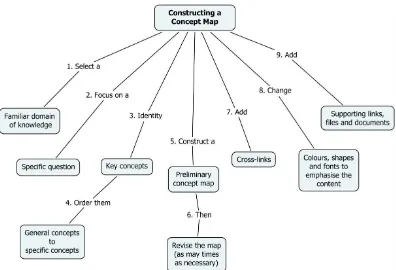

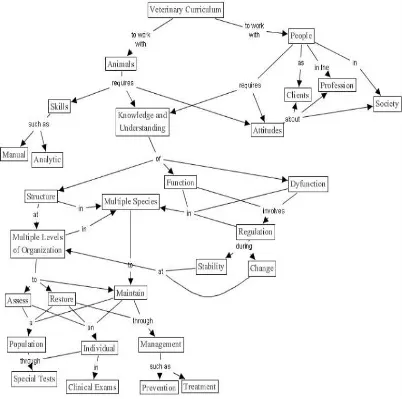

Berikut ini adalah beberapa contoh gambar peta konsep yang di ambil dari berbagai sumber:

Gambar 2.1.Contoh Peta Konsep

Sumber: Novak and Canas (2006, 2)

Gambar 2.2. Struktur elemen node-link dalam peta konsep Sumber: Tergan (2005, 188)

Gambar di atas merupakan gambaran hubungan antara konsep-konsep peta, peta konsep, simpul, dan tautan yang dapat diwakili oleh proposisi. "Suatu peta konsep merupakan jenis peta" dan "peta konsep memiliki gambaran karakteristik sebagai nodes (simpul) dan links (tautan)". Hubungan nodes-linksini dapat direpresentasikan secara spasial.

Gambar 2.3. Contoh pembuatan peta konsep Sumber: Wals (2010)

serangkaian konsep, yang lain langsung menempatkan konsep akar dan mulai menghubungkan konsep-konsep lain dari konsep akar.

Gambar 2.4. Peta kurikulum yang diciptakan oleh Edmondson Sumber: Canas, Coffey, et al. (2003, 33)

mengembangkan representasi dari seluruh kurikulum kedokteran hewan, kursus direncanakan dalam kurikulum, dan latihan berbasis kasus dalam kursus. Proses pengembangan kurikulum melibatkan kolaborasi dosen dan mahasiswa. Awalnya tujuan dan tema besar tersebut dikembangkan oleh seluruh fakultas.

Dari beberapa contoh gambar di atas, dapat diketahui bahwa ada beberapa bentuk peta konsep yang telah diciptakan dengan tujuan berbeda untuk setiap gambar pada peta konsep yang dihasilkan. Hal ini membuktikan bahwa, peta konsep diciptakan berdasarkan tujuan pembuatannya.

Salah satu aplikasi yang digunakan untuk menciptakan peta konsep adalah CmapTools. Aplikasi CmapTools merupakan alat pembuat peta konsep yang sangat praktis dan sudah banyak digunakan untuk menciptakan berbagai jenis peta konsep, seperti peta kurikulum secara konseptual. CmapTools digunakan untuk menggambarkan struktur program dalam kurikulum berbagai ilmu pengetahuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari redudansi (pengulangan) di berbagai bidang ilmu.

2.2.2. Penggunaan Pemetaan Konseptual

Pemetaan konseptual memiliki banyak manfaat, terutama dalam sistem pembelajaran. Penggunaan pemetaan konseptual biasanya dilakukan untuk menggambarkan keadaan secara jelas, mengatur pembelajaran atau seluruh kurikulum, sebagai alat perencanaan yang baik, serta dapat dijadikan sebagai alat penghubung antara tema dan topik yang berbeda.

Berdasarkan tulisan Sulistyo-Basuki(2002, 3) berjudul ‘Pemetaan pengetahuan’, dinyatakan bahwa “Pemetaan konseptual digunakan untuk memaparkan seluruh domain pengetahuan guna mengidentifikasi kesenjangan dan bidang yang menarik.Objeknya dapat berupa disiplin ilmiah atau teknologi atau domain interdisipliner.”

Berdasarkan penggunaannya, Canas, Novak dan Gonzales(2004, 1), menyatakan bahwa:

Pendapat di atasmenyatakan bahwapeta konsep telah banyak digunakan untuk mempromosikan pembelajaran bermakna dalam berbagai disiplin ilmu dan dalam konteks yang berbeda. Penggunaan peta konsep sangat berguna dalam melakukan pembelajaran pada berbagai disiplin ilmu.

Masih dalam pembahasan mengenai penggunaan peta konsep, Gomez(2005, 2)menyatakan bahwa:

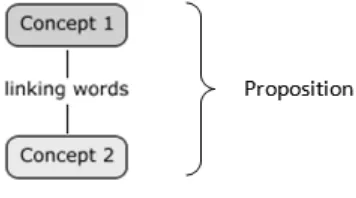

Concept maps are usually employed to represent the response, analysis or solution to a particular question, situation, or event that the knowledge producer is trying to understand. Awareness of concept acquisition, knowledge organization and self-regulation are the developmental skills that enable learners to create and classify known and new concepts, as well as to select linking phrases to make propositions.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan peta konsep selain untuk menggambarkan keadaan dari pengamat pengetahuan, juga digunakan sebagai alat pengembangan dalam penciptaan dan penggolongan pengetahuan sehingga menghasilkan konsep baru. Hal lain yang digunakan peta konsep adalah memilih kata penghubung untuk membuat proposisi. Dimana proposisi merupakan hubungan suatu konsep (informasi) dengan konsep lain. Satu proposisi mengandung dua konsep dan kata penghubung.

Gambar 2.5. Proposisi sebagai unit dasar

Sumber: Walsh (2010)

Pernyataan yang sama mengenai penggunaan peta konsep sebagai alat representasi dinyatakan oleh Coffey yang dikutip oleh Tergan(2005, 191) sebagai berikut:

Pendapat di atas dapat diartikan bahwa peta konsep dapat digunakan untuk menggambarkan dengan jelas dalam ringkasan keadaan nyata pengetahuan konseptual, pengetahuan konten, dan informasi terkait. Hal ini dapat bermanfaat dalam melengkapi visualisasi informasi yang didasarkan pada semantik visual saja, serta dapat membantu dalam hal memahami hubungan semantik antara pengetahuan dan informasi.

Pada kegiatan pembelajaran, peta konsep juga dapat digunakan sebagai alat perencanaan sebagaimana dinyatakan oleh Birbiibahwa:

Concept maps can also be used to organize teaching or the entire curriculum. As a planning tool, they can help teachers plan, structure, and sequence the content of their teaching. As they create a map of what they want to teach, teachers can see how different themes and topics are linked, so continuity of experience is ensured, and develop units and activities that integrate different subjects.(Birbii 2006, 4) Pendapat di atas dapat diartikan bahwa peta konsep juga dapat digunakan untuk mengatur pembelajaran atau seluruh kurikulum.Sebagai alat perencanaan, peta konsep dapat digunakan untuk membantu pengajar dalam membuat perencanaan, struktur, serta rangkaian isi pengajaran. Ketika ingin membuat suatu peta dengan tujuan untuk mengajar, pengajar dapat melihat bagaimana tema dan topik yang berbeda dapat dihubungkan, sehingga dapat menambah pengalaman dan wawasan, dan mengembangkan unit dan kegiatan yang mengintegrasikan subjek yang berbeda.

Dariuraian di atas, dapat diketahui bahwa ada beberapa kegunaan peta konsep yakni sebagai alat perencanaan untuk mengatur pembelajaran atau kurikulum, sebagai alat penghubung antara tema dan topik yang berbeda, sebagai alat pengembangan unit dan aktivitas dari subjek yang berbeda.

Sedangkan Wexler(2001, 257), menyatakan bahwa “The contents of a knowledge map are thus problem-focussed and alter through use, reuse and

experimentation.” Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa isi peta pengetahuan berfokus pada suatu masalah dan setelah digunakan, penggunaan kembali dan eksperimen.

The structureof a concept map is dependenton its context. Consequently,maps having similar concepts can vary from one context to another and are highly idiosyncratic. The strength of concept maps lies in their ability to measure a particular person’s knowledgeabout a given topic in a specific context. (Canas, Carff, et al. 2005, 3)

Berdasarkan pendapat Canas, et al. (2005, 3)dapat diketahui bahwa struktur peta konsep tergantung pada konteksnya. Akibatnya, peta yang memiliki konsep serupa dapat bervariasi dari satu konteks ke konteks yang lain dan memiliki keistimewaaan tersendiri. Kekuatan peta konsep tergantung pada kemampuan mereka untuk mengukur pengetahuan seseorang mengenai suatu topik dalam konteks tertentu.

Kedua pendapat di atas (Wexler dan Canas, Carff, et al.) saling melengkapi, sehingga dapat dinyatakan bahwa suatu topik permasalahan dapat mempengaruhi struktur peta konsep yang akan diciptakan. Dengan kata lain, struktur suatu peta konsep tergantung kepada topik yang akan dikaji. Sehingga, untuk mengetahui beberapa topik yang berbeda diperlukan peta konsep yang berbeda pula. Karena satu peta konsep hanya dapat membahas satu topik saja.

Menurut Liebowitz (2002, 26) mengenai hubungan antara pemetaan pengetahuan dengan pemetaan konseptual adalah sebagai berikut:

In knowledge management terms, knowledge mapping relates to conceptual mapping in a very direct way. Specifically, the objective of knowledge mapping is to develop a network structure that represents concepts and their associated relationships in order to identify existing knowledge in the organization (in a well-defined area) and determine where the gaps are in the organization’s knowledge base as it evolves into a learning organization.

Pendapat di atas memiliki arti bahwa dalam istilah manajemen pengetahuan, pemetaan pengetahuan berkaitan secara langsungdengan pemetaan konseptual.Secara khusus, objek dari pemetaan pengetahuanadalah untuk mengembangkan struktur jaringan yang mewakili konsep dan hubungan yang terkait untuk mengidentifikasikan pengetahuan yang ada dalam organisasi dan menentukan di mana kesenjangan dalam basis pengetahuan organisasi berevolusi menjadi suatu organisasi pembelajaran.

ConceptMappinghasbeenputtomanyusesineducation, businessand government.Oneoftheoriginalusesineducationwasfortheassessmentofwh ata

learnerknows.ConceptMapscanbeusedtoexternalizeandmakeexplicitthec onceptual knowledge (bothcorrectanderroneous)thatstudentsholdinaknowledge domain.The processofConceptMappingforeducational

purposescanfosterthelearningofwell

integratedstructuralknowledgeasopposedtothememorization offragmentary, unintegratedfacts. (Canas, Coffey, et al. 2003, 7)

Pendapat di atas dapat diartikan bahwa pemetaan konsep memiliki banyak manfaat pada berbagai bidang termasuk pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan. Salah satu manfaat dalam pendidikan yaitu untuk melakukan penilaian mengenai apa yang diketahui oleh pelajar. Peta konsep dapat digunakan untuk mengeksternalisasi dan membuat pengetahuan konseptual secara eksplisit (keduanya benar dan salah) bahwa pelajar berada pada domain pengetahuan. Proses pemetaan konsep untuk tujuan pendidikan dapat mendorong perkembangan pembelajaran menjadi pengetahuan struktural yang terintegrasi dengan baik dan bertentangan dengan menghafal fragmentasi, serta fakta-fakta yang tidak terintegrasi.

Selanjutnya Canas, Coffey, et al.(2003, 23),menyatakan bahwa ada berbagai penggunaan peta konsep yang telah di indentifikasi, yaitu:

Numerous educational applications of Concept Mapping can be identified. Including as: 1) a scaffold for understanding, 2) a tool for the consolidation of educational experiences, 3) a tool for improvement of affective conditions for learning, 4) an aid or alternative to traditional writing assignments, 5) a tool to teach critical thinking, 6) a mediating representation for supporting interaction among learners, and 7) an aid to the process of learning by teaching.

Penggunaan peta konsep juga dapat dilakukan dalam perencanaan kurikulum yang membahas suatu topik tertentu. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Novak dan Canas (2006, 28)yakni:

In curriculum planning, concept maps can be enormously useful. They present in a highly concise manner the key concepts and principles to be taught. The hierarchical organization of concept maps suggests more optimal sequencing of instructional material.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam perencanaan kurikulum, peta konsep dapat sangat berguna untuk menyajikan suatu topik dengan cara singkat berisi konsep-konsep kunci dan prinsip yang harus diajarkan.Dilihat dari organisasi hirarkis suatu peta konsep yang menunjukkan urutan secara lebih optimal sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna.

2.2.3. Prosedur Pembuatan Peta Konsep

Pembuatan peta konsep dilakukan dengan membuat suatu sajian visual atau suatu diagram tentang bagaimana ide penting atau suatu topik tertentu dihubungkan satu sama lain. Peta konsep sebaiknyadisusun secara hirarki, artinya konsep yang lebih inklusif diletakkan pada puncak peta, sehingga makin ke bawah konsep akandiurutkan menjadi konsep yang kurang inklusif. Karena peta konsep bukan hanya menggambarkan konsep-konsep yang penting, tetapi juga menghubungkan antara konsep-konsep itu.

Metode pemetaan konseptual pertama kalidikemukakan oleh Novak dan Gowin (1986) dengan melibatkan serangkaian langkah-langkah sebagai berikut:(Canas, Coffey, et al. 2003, 16)

1. Define the topic or focus question. Concept Maps that attempt to cover more than one question may become difficult to manage and read.

2. Once the key topic has been defined, the next step is to identify and list the most important or “general” concepts that are associated with that topic.

3. Next, those concepts are ordered top to bottom in the mapping field, going from most general and inclusive to the most specific, an action that fosters the explicit representation of subsumption relationships (i.e., a hierarchical arrangement or morphology). 4. Once the key concepts have been identified and ordered, links are

5. Linking phrases are added to describe the relationships among concepts.

6. Once the preliminary Concept Map has been built, a next step is to look for cross- links, which link together concepts that are in different areas or sub-domains on the map. Cross-links help to elaborate how concepts are interrelated.

7. Finally, the map is reviewed and any necessary changes to structure or content are made.

Berdasarkan pendapat di atas, ada beberapa langkah sebagai berikut: 1) Menetapkan topik atau pertanyaan utama yang lebih spesifik;

2) Selanjutnya, lakukan identifikasi dan urutkan konsep paling penting atau umum yang berkaitan dengan topik tersebut;

3) Kemudian mengurutkan konsep-konsep dari atas ke bawah pada bidang pemetaan, dengan penyusunan yang di mulai dari yang paling umum dan inklusif ke yang paling spesifik atau khusus;

4) Setelah itu menambahkan link atau hubungan untuk membentuk persiapan peta konsep;

5) Lalu frase penghubung ditambahkan untuk menggambarkan hubungan antara konsep-konsep;

6) Kemudian mencari cross-link, yang menghubungkan konsep secara bersama-sama yang berada di daerah berbeda atau sub-domain pada peta. Cross-link membantu menguraikan bagaimana konsep-konsep dapat saling terkait;

7) Langkah terakhir adalah melakukan peninjauan terhadap peta dan perubahan yang diperlukan untuk struktur atau konten yang dibuat.

Beberapa ahli juga menyatakan bahwa ada beberapa metode yang harus diikuti dalam menyusun peta konsep. Dahar (1989, 126-128)menyatakanbahwa ada beberapa metode pembuatan peta konsep sebagai berikut:

1. Pilihlah suatu bacaan dari buku pelajaran 2. Tentukan konsep-konsep yang relevan

3. Urutkan konsep-konsep itu dari yang paling inklusif ke yang paling tidak inklusif

5. Hubungkanlah konsep-konsep itu dengan kata atau kata-kata penghubung

Sejalan dengan pendapat di atas, Erniwaty (2011)pada artikelnya berjudul “Pembelajaran Kooperatif Tipe Concept Mapping (Peta Konsep)” menyatakan bahwa prosedurpembuatan peta konsep sebagai berikut:

1. Memilih suatu bahan bacaan

2. Menentukan konsep-konsep yang relevan

3. Mengelompokkan (mengurutkan) konsep-konsep dari yang paling inklusif ke yang paling tidak inklusif

4. Menyusun konsep tersebut dalam suatu bagan, konsep-konsep yang paling inklusif diletakkan di bagian atas atau di pusat bagan tersebut

5. Dalam menghubungkan konsep-konsep tersebut dihubungkan dengan kata hubung. Misalnya “merupakan”, “dengan”, “diperoleh”, dan lain-lain

Sedangkan menurut Sulistyo-Basuki (2002, 4) bahwa untuk membuat peta konseptual, ada enam langkah yang harus dilakukan.

1. Masing-masing subdisiplin ilmu atau spesialisasi dianggap sebagai elemen pengetahuan dari domain tertentu, dinyatakan di peta dalam bentuk kotak/ kerangka tunggal.

2. Besaran isi pengetahuan dalam sebuah elemen, misalnya diukur dengan jumlah publikasi, paten, pengarang aktif dan lain-lain. Dinyatakan berdasarkan besaran (atau ketebalan kotak) elemen di peta. Dengan demikian besaran tersebut bersifat relatif.

3. Tingkat pengetahuan diungkapkan berdasarkan ketebalan atas warna masing-masing elemen. Tingkat pengetahuan ini terbagi atas 5 tingkatan yaitu: (1) tingkat 1: realita-data empiris mengenai realita, persepsi, deskripsi; (2) tingkat 2: realita ke model-syarat dan kondisi persamaan, perkiraan, asumsi dan pemodelan; (3) tingkat 3: Model, merupakan representasi realita diwujudkan dalam model; (4) tingkat 4: Model ke pernyataan-teknik verifikasi, algoritma, dan ketentuan penalaran; (5) tingkat 5: pernyataan berupa teori, inferensi, penjelasan dan penilaian. 4. Kedekatan elemen pengetahuan, dinilai oleh pakar atau diukur

berdasarkan indeks kedekatan bibliometrika. Teknik ini digunakan untuk menentukan lokasi relatif masing-masing elemen.

5. Lokasi elemen di peta hendaknya mencerminkan asal usul dan daya tarik menarik dengan disiplin eksternal (sumber pengetahuan)

dilakukan dengan menggunakan data sitasi, pengulangan kata dan/ atau pendapat pakar dalam bidang tersebut.

Dari pendapat Sulistyo di atas diketahui bahwa terdapat enam langkah untuk membuat peta konsep.Langkah pertama yaitu memilih elemen pengetahuan yang dapat diperoleh dari masing-masing subdisiplin ilmu atau bidang spesialisasi. Langkah kedua yaitu menentukan besaran isi pengetahuan dalam suatu elemen supaya bersifat relatif. Langkah ketiga yaitu menentukan tingkat pengetahuan yang terbagi atas 5 (lima) tingkatan. Langkah keempat yaitu menilai kedekatan elemen pengetahuan. Langkah kelima yaitu menyusun elemen berdasarkan lokasi yang menjelaskan mengenai sumber pengetahuan. Langkah keenam yaitu memberi koneksi antara elemen pengetahuandengan mencerminkan arah dan arus pengetahuan yang ditunjukkan menggunakan panah dan garis.