BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kecemasan

1. Pengertian Kecemasan

Ansietas (kecemasan) adalah perasaan takut yang tidak jelas dan tidak didukung oleh situasi. Tidak ada objek yang dapat diidentifikasi sebagai stimulus ansietas (Videbeck, 2008, p.307). Kecemasan merupakan suatu keadaan yang ditandai oleh rasa khawatir disertai dengan gejala somatik yang menandakan suatu kegiatan yang berlebihan. Kecemasan merupakan gejala yang umum tetapi non spesifik yang sering merupakan suatu fungsi emosi (Kaplan & Sadock, 1998, p.3).

Kecemasan sangat berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang spesifik. Kondisi dialami secara subjektif dan dikomunikasikan dalam hubungan interpersonal. Ansietas berbeda dengan rasa takut, yang merupakan penilaian intelektual terhadap sesuatu yang berbahaya. Ansietas adalah respon emosional terhadap penilaian tersebut. Kapasitas untuk menjadi cemas diperlukan untuk bertahan hidup, tetapi tingkat ansietas yang parah tidak sejalan dengan kehidupan (Stuart & Sundeen, 1998, p.175).

2. Rentang Respon Kecemasan

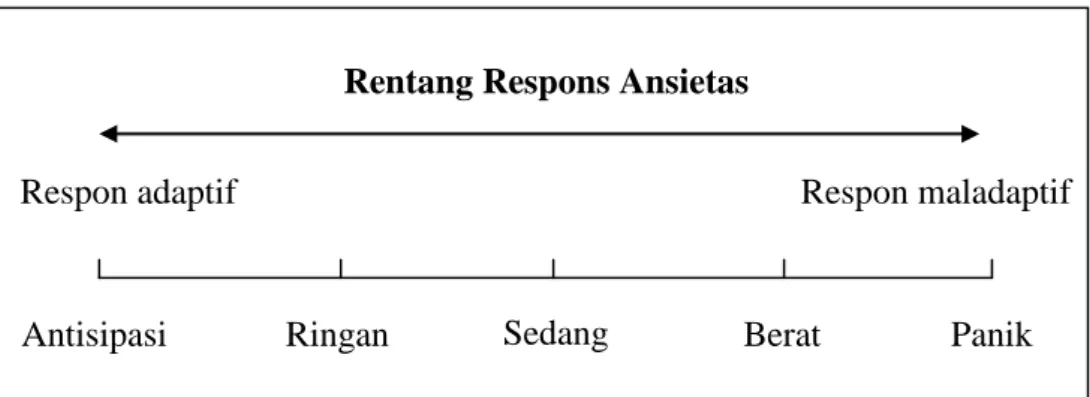

Rentang respon kecemasan dapat dikonseptualisasikan dalam rentang respon. Respon ini dapat digambarkan dalam rentang respon adaptif

sampai maladaptif. Reaksi terhadap kecemasan dapat bersifat konstruktif dan destruktif. Konstruktif adalah motivasi seseorang untuk belajar memahami terhadap perubahan-perubahan terutama perubahan terhadap perasaan tidak nyaman dan berfokus pada kelangsungan hidup. Sedangkan reaksi destruktif adalah reaksi yang dapat menimbulkan tingkah laku maladaptif serta disfungsi yang menyangkut kecemasan berat atau panik (Suliswati, 2005, pp.108-113). Rentang respon kecemasan dapat terlihat pada gambar.

Gambar 1: Rentang Respon Kecemasan

3. Faktor Predisposisi

Beberapa teori telah dikembangkan untuk menjelaskan asal kecemasan. Diantaranya dalam pandangan psikoanalitik, pandangan interpersonal, pandangan perilaku, kajian keluarga, dan dari kajian biologis (Stuart & Sundeen, 1998, pp.177-179).

Dalam pandangan psikoanalitik, kecemasan merupakan konflik emosional yang terjadi antara dua elemen kepribadian yaitu id dan superego. Id adalah bagian dari jiwa seseorang yang berupa dorongan atau motivasi yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan yang memerlukan pemenuhan

Antisipasi Ringan Sedang Berat Panik Respon maladaptif Respon adaptif

segera. Sedangkan superego mencerminkan hati nurani seseorang dan dikendalikan oleh norma-norma budaya seseorang. Ego atau aku, berfungsi sebagai badan pelaksana sebagaimana yang diperlukan oleh id setelah melewati superego. Dalam pandangan interpersonal, kecemasan biasanya timbul dari perasaan takut terhadap tidak adanya penerimaan dan penolakan interpersonal. Kecemasan juga berhubungan dengan perkembangan trauma, seperti perpisahan dan kehilangan, yang menimbulkan kelemahan spesifik. Orang dengan harga diri rendah terutama mudah mengalami perkembangan kecemasan yang berat (Stuart & Sundeen, 1998, p.177).

Pada pandangan perilaku, kecemasan merupakan segala sesuatu yang mengganggu kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu menurut Suliswati (2005, p.115), bahwa kecemasan merupakan kekuatan yang besar dalam menggerakkan tingkah laku, baik normal maupun yang tidak normal. Keduanya merupakan pernyataan, penjelmaan dari pertahanan terhadap kecemasan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pakar perilaku, menganggap bahwa kecemasan adalah suatu dorongan untuk belajar berdasarkan keinginan dari dalam untuk menghindari kepedihan. Selain itu, para ahli juga meyakini bahwa individu yang terbiasa dalam kehidupan dirinya dihadapkan pada ketakutan yang berlebihan, lebih sering menunjukkan kecemasan pada kehidupan selanjutnya (Stuart & Sundeen, 1998, p.179).

Dalam kajian keluarga, kecemasan dianggap sebagai hal yang biasa ditemui dalam suatu keluarga dan bersifat heterogen akibat adanya

sesuatu yang dianggap telah memberikan perubahan kepada keluarga kearah yang tidak normal (Suliswati, 2005, p.112). Sedangkan dalam kajian biologis, kecemasan dapat dipengaruhi faktor biokimia dan faktor genetik. Pada faktor biokimia biasanya berpengaruh pada etiologi dari kelainan-kelainan kecemasan yang membuat seseorang dalam perilaku mencari pertolongan. Sedangkan pada faktor genetik, kelainan kecemasan ditemukan lebih umum pada orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan kelainan kecemasan. Selain itu, telah dibuktikan bahwa kesehatan umum seseorang mempunyai akibat nyata sebagai predisposisi terhadap kecemasan. Kecemasan yang disertai dengan gangguan fisik dapat mengakibatkan penurunan kapasitas seseorang untuk mengatasi stressor (Stuart & Sundeen, 1998, p.179).

4. Faktor Presipitasi

Menurut Stuart & Sundeen (1998, p.181), faktor presipitasi dibagi menjadi 2 meliputi:

a. Ancaman terhadap integritas biologi seperti penyakit, trauma fisik, dan menurunnya kemampuan fisiologis untuk melakukan aktifitas sehari-hari. b. Ancaman terhadap konsep diri dan harga diri seperti proses kehilangan,

dan perubahan peran, perubahan lingkungan dan status ekonomi. 5. Sumber Koping

Koping berarti membuat sebuah usaha untuk mengatur keseimbangan psikologis stres. Koping adalah sebuah proses pengaturan yang tetap untuk mengatur permintaan pada pikiran seseorang (Potter &

Perry, 2009, p.500). Individu dapat mengatasi stress dan ansietas dengan menggerakkan sumber koping di lingkungan. Sumber koping tersebut sebagai modal ekonomik, kemampuan penyelesaian masalah, dukungan sosial, dan keyakinan budaya dapat membantu seseorang mengintegrasikan pengalaman yang menimbulkan stres dan mengadopsi koping yang berhasil (Stuart & Sundeen, 1998, p.182).

6. Klasifikasi Kecemasan

Ada empat tingkat kecemasan, yaitu ringan, sedang, berat dan panik (Stuart & Sundeen, 1998, pp.175-176).

a. Kecemasan Ringan

Kecemasan ringan berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan persepsi atas keadaan yang dialaminya. Manifestasi yang muncul pada tingkat ini adalah kelelahan, iritabel, lapang persepsi meningkat, kesadaran tinggi, mampu untuk belajar, motivasi meningkat dan tingkah laku sesuai situasi.

b. Kecemasan Sedang

Memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada masalah yang penting dan mengesampingkan yang lain sehingga seseorang mengalami perhatian yang selektif, namun dapat melakukan sesuatu yang terarah. Manifestasi yang terjadi pada tingkat ini yaitu kelelahan meningkat, kecepatan denyut jantung dan pernapasan meningkat, ketegangan otot meningkat, bicara cepat dengan volume tinggi, lahan

persepsi menyempit, mampu untuk belajar namun tidak optimal, kemampuan konsentrasi menurun, perhatian selektif dan terfokus pada rangsangan yang tidak menambah ansietas, mudah tersinggung, tidak sabar, mudah lupa, marah dan menangis.

c. Kecemasan Berat

Sangat mengurangi lahan persepsi seseorang. Seseorang dengan kecemasan berat cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik, serta tidak dapat berpikir tentang hal lain. Orang tersebut memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada suatu area yang lain. Manifestasi yang muncul pada tingkat ini adalah mengeluh pusing, sakit kepala, nausea, tidak dapat tidur (insomnia), sering kencing, diare, palpitasi, lahan persepsi menyempit, tidak mau belajar secara efektif, berfokus pada dirinya sendiri dan keinginan untuk menghilangkan kecemasan tinggi, perasaan tidak berdaya, bingung, disorientasi.

d. Panik

Panik berhubungan dengan terperangah, ketakutan dan teror karena mengalami kehilangan kendali. Orang yang sedang panik tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan. Tanda dan gejala yang terjadi pada keadaan ini adalah susah bernapas, dilatasi pupil, palpitasi, pucat, diaphoresis, pembicaraan inkoheren, tidak dapat berespon terhadap perintah yang sederhana, berteriak, menjerit, mengalami halusinasi dan delusi.

7. Mekanisme Koping Kecemasan

Kecemasan dapat diekspresikan secara langsung melalui perubahan fisiologis dan perilaku yang secara tidak langsung melalui timbulnya gejala atau mekanisme koping sebagai upaya untuk melawan timbulnya kecemasan. Ketika mengalami cemas, individu menggunakan berbagai mekanisme koping untuk mencoba mengatasinya, dan ketidakmampuan mengatasi kecemasan secara konstruktif merupakan penyebab utama terjadinya perilaku patologis (Stuart & Sundeen, 1998, p.182). Pola yang cenderung digunakan seseorang untuk mengatasi cemas yang ringan cenderung tetap dominan ketika kecemasan menghebat. Kecemasan tingkat ringan sering ditanggulangi tanpa pemikiran yang serius. Sementara kecemasan tingkat sedang dan berat akan menimbulkan dua jenis mekanisme koping, yaitu reaksi yang berorientasi pada tugas dan mekanisme pertahanan ego (Hidayat, 2008, pp.67-68).

Reaksi yang berorientasi pada tugas merupakan upaya-upaya yang secara sadar berfokus pada tindakan untuk memenuhi tuntutan dari reaksi cemas secara realistis sehingga dapat mengurangi cemas dan dapat memecahkan masalah (Hidayat, 2008, p.68). Dalam hal ini seseorang akan melakukan tindakan untuk mengurangi cemas yang dialami dan untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara berkonsultasi dengan orang yang lebih ahli. Sedangkan mekanisme pertahanan ego merupakan pendukung dalam mengatasi kecemasan baik yang ringan maupun yang sedang. Tetapi jika berlangsung pada tingkat berat dan panik yang melibatkan penipuan diri

dan distorsi realitas, maka mekanisme ini merupakan respon maladaptif terhadap cemas (Stuart & Sundeen, 1998, p.188).

8. Alat Ukur Kecemasan

Untuk mengetahui sejauh mana derajat kecemasan seseorang apakah ringan, sedang, berat, atau berat sekali (panik) orang menggunakan alat ukur (instrumen) yang dikenal dengan nama Hamilton Rating Scale for Anxiety (HRS-A). Alat ukur ini terdiri dari 14 kelompok gejala yang masing-masing kelompok dirinci lagi dengan gejala-gejala yang lebih spesifik. Masing-masing kelompok gejala diberi penilaian angka (score) antara 0-4, yang artinya adalah:

0 = Tidak ada gejala atau keluhan 1 = Gejala ringan

2 = Gejala sedang 3 = Gejala berat

4 = Gejala berat sekali atau panik

Penilaian atau pemakaian alat ukur ini dilakukan oleh tenaga kesehatan atau orang yang telah dilatih untuk menggunakannya melalui teknik wawancara langsung. Masing-masing nilai angka (score) dari ke 14 kelompok gejala tersebut dijumlahkan dan dari hasil penjumlahan tersebut dapat diketahui derajat kecemasan seseorang, yaitu:

Total nilai (score):

14 – 20 = Kecemasan ringan 21 – 27 = Kecemasan sedang 28 – 41 = Kecemasan berat

42 – 56 = Kecemasan berat sekali atau panik

Perlu diketahui bahwa alat ukur HRS-A ini bukan dimaksudkan untuk menegakkan diagnosa gangguan cemas. Diagnosa gangguan cemas ditegakkan dari pemeriksaan klinis oleh dokter (psikiater), sedangkan untuk mengukur derajat berat ringannya gangguan cemas itu digunakan alat ukur HRS-A (Hawari, 2008, pp.78-83).

9. Perubahan dan adaptasi psikologis dalam masa kehamilan

Konsepsi dan implantasi (nidasi) sebagai titik awal kehamilan yang ditandai dengan keterlambatan datang bulan dapat menimbulkan perubahan baik rohani maupun jasmani. Bagi pasangan dengan perkawinan yang didasari “ cinta” keterlambatan datang bulan merupakan salah satu hal yang menggembirakan, karena ini merupakan hasil cinta dan akan membuat semakin kokohnya hubungan mereka dengan kehamilan yang didambakan. Keinginan untuk memastikan kehamilan makin mendesak, dan akan segera melakukan pemeriksaan terutama keluarga yang telah lama mendambakan keturunan. Setelah terbukti hamil, perasaan gembira dan cinta makin bertambah, yang menjiwai suasana keluarga tetapi kebahagiaan tersebut kadang diikuti perasaan cemas, karena ketakutan pada kemungkinan keguguran. Bagi pasangan yang

kehamilannya tidak dikehendaki, akan muncul kegelisahan dan kecewa serta berusaha menghilangkan buah kehamilannya dengan cara apapun (Kusmiyati, 2009, p.68-69).

a. Trimester 1

Trimester pertama sering dikatakan sebagai masa penentuan. Penentuan untuk membuktikan bahwa wanita dalam keadaan hamil. Pada saat inilah tugas psikologis pertama sebagai calon ibu untuk dapat menerima kenyataan akan kehamilannya. Selain itu akibat dari dampak terjadinya peningkatan hormone estrogen dan progesterone pada tubuh ibu hamil akan mempengaruhi perubahan pada fisik sehingga banyak ibu hamil yang merasakan kekecewaan, penolakan, kecemasan, dan kesedihan.

Dia akan merenungkan keadaan dirinya. Dari munculnya kebingungan tentang kehamilannya dengan pengalaman buruk yang pernah dialaminya sebelum kehamilan, efek kehamilan yang akan terjadi pada hidupnya (terutama jika ia wanita karir), tanggung jawab baru atau tambahan yang akan dipikul, kecemasannya tentang kemampuan dirinya untuk menjadi seorang ibu, keuangan dan rumah, penerimaan kehamilannya oleh orang lain. Saat itu, beberapa ketidaknyamanan trimester pertama berupa mual, lelah, perubahan selera, emosional, mungkin mencerminkan konflik dan depresi yang dialami dan dapat terjadi pada saat ia teringat tentang kehamilannya.

b. Trimester 2

Trimester kedua sering disebut sebagai periode pancaran kesehatan, saat ibu merasa sehat. Ini disebabkan selama trimester ini umumnya wanita sudah merasa baik dan terbebas dari ketidaknyamanan kehamilan. Tubuh ibu sudah terbiasa dengan kadar hormone yang lebih tinggi dan rasa tidak nyaman karena hamil sudah berkurang. Perut ibu belum terlalu besar sehingga belum dirasakan sebagai beban. Ibu sudah menerima kehamilannya dan mulai dapat menggunakan energy dan pikirannya secara lebih konstruktif. Pada trimester ini pula ibu dapat merasakan gerakan bayinya, dan ibu mulai merasakan kehadiran bayinya sebagai seseorang diluar dari dirinya sendiri. Banyak ibu yang merasa terlepas dari rasa kecemasan dan rasa tidak nyaman seperti yang dirasakannya pada trimester pertama dan merasakan meningkatnya libido.

c. Trimester 3

Trimester ketiga sering disebut sebagai periode penantian. Pada periode ini wanita menanti kehadiran bayinya sebagai bagian dari dirinya, dia menjadi tidak sabar untuk segera melihat bayinya. Ada perasaan tidak menyenangkan ketika bayinya tidak lahir tepat pada waktunya, fakta yang menempatkan wanita tersebut gelisah dan hanya hanya bisa melihat dan menunggu tanda–tanda gejalanya. Sejumlah ketakutan terlihat selama trimester ketiga. Wanita mungkin khawatir terhadap hidupnya dan bayinya, dia tidak akan tahu kapan dia

melahirkan. Ibu mulai merasa takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang akan timbul kembali karena perubahan body image yaitu merasa dirinya aneh dan jelek. Selain itu juga mengalami proses berduka seperti kehilangan perhatian dan hak istimewa yang dimiliki selama kehamilan, terpisahnya bayi dari bagian tubuhnya, dan merasa kehilangan kandungan dan menjadi kosong. Perasaan mudah terluka juga terjadi pada masa ini. Wanita tersebut mungkin merasa canggung, jelek, tidak rapi, dia membutuhkan pehatian yang lebih besar dari pasangannya. Pada pertengahan trimester ketiga, hasrat seksual tidak setinggi pada trimester kedua karena abdomen menjadi sebuah penghalang (Kusmiyati, 2009, pp.69-73).

B. Mutu Pelayanan Kesehatan (ANC) 1. Pengertian Mutu Pelayanan Kesehatan

Menurut Azwar (1996) yang dikutip Satrianegara & Saleha (2009, p.107), mutu pelayanan kesehatan adalah yang menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien. Makin sempurna kepuasan tersebut, makin baik pula kualitas pelayanan kesehatan.

Mutu pelayanan kesehatan menurut Sari (2009, pp.67-70), dibagi 5 kategori yaitu, mutu pelayanan kesehatan yang tidak baik, kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Mutu pelayanan kesehatan dikatakan tidak baik jika skor antara 29- 40, kurang baik skor 41-60, cukup

baik skor 61-80, baik jika skor 81-100, dan mutu pelayanan kesehatan dikatakan sangat baik jika skor sama dengan atau diatas nilai 101.

Menyelenggarakan upaya menjaga mutu pelayanan kesehatan tidak terlepas dari sebuah mutu pelayanan kebidanan. Berdasarkan standar tentang evaluasi dan pengendalian mutu dijelaskan bahwa pelayanan kebidanan menjamin adanya asuhan ANC yang berkualitas tinggi dengan terus menerus melibatkan diri dalam program pengendalian mutu pelayanan kesehatan. Sedangkan Depkes (2008, p.35), telah menetapkan bahwa pelayanan kesehatan (ANC) dikatakan berkualitas baik apabila tenaga kesehatan atau bidan dalam memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar kemanusiaan. Aspek dasar tersebut meliputi aspek penerimaan, perhatian, tanggung jawab, komunikasi dan kerjasama. Tanpa mutu pelayanan kesehatan yang baik, kesejahteraan pasien juga terabaikan karena seorang tenaga kesehatan adalah penjalin kontak pertama dan terlama (Aditama, 2002, p.51).

Berdasarkan batasan-batasan mengenai pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan pengertian mutu pelayanan kesehatan (ANC) adalah sikap profesional seorang tenaga kesehatan (bidan) yang memberikan perasaan nyaman, terlindungi pada diri setiap pasien yang sedang menjalani proses pemeriksaan atau penyembuhan dimana sikap ini merupakan kompensasi sebagai pemberi layanan dan diharapkan menimbulkan perasaan puas dan mengurangi perasaan cemas pada diri pasien.

2. Aspek-aspek Mutu Pelayanan Kesehatan

Menurut Zeithaml dan M.T. Bitner dalam Sari (2009, pp.54-55) aspek-aspek mutu atau kualitas pelayanan kesehatan adalah:

a. Keandalan (reliability)

Yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan, jujur, aman, tepat waktu,serta ketersediaan. Keseluruhan ini berhubungan dengan kepercayaan terhadap pelayanan dalam kaitannya dengan waktu. Dalam aspek ini diperlukan suatu kemampuan petugas kesehatan untuk cepat dan tanggap dalam menyelesaikan keluhan-keluhan pasien. Selain itu, komunikasi yang terus menerus dan efektif dengan pasien tentang keluhan-keluhannya akan mempertahankan loyalitas peningkatan kepercayaan pasien kepada puskesmas.

b. Ketanggapan (responsiveness)

Yaitu keinginan seorang tenaga kesehatan (bidan) untuk membantu pasien dan memberikan pelayanan dengan tanggap terhadap kebutuhan pasien. Pada aspek ini petugas kesehatan (bidan) dituntut untuk cepat dan tanggap dengan semua keluhan-keluhan pasien serta dapat memberikan informasi yang akurat dan mudah dimengerti oleh pasien terkait keluhannya.

c. Jaminan (assurance)

Mencakup kemampuan, pengetahuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki pada seorang tenaga kesehatan (bidan),

bebas dari bahaya, resiko, keragu-raguan, memiliki kompetensi, percaya diri (convident) dan menimbulkan keyakinan kebenaran (obyektif). Pada aspek ini seorang tenaga kesehatan (bidan) dituntut untuk memperluas pengetahuan terkait masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat agar dapat memberikan informasi dan solusi serta tindakan kesehatan yang tepat pada pasien.

d. Empati atau kepedulian (emphaty)

Kesan pertama dalam pemberian pelayanan kesehatan adalah titik awal (starting point) untuk tercapainya kepuasan pasien terhadap pelayanan yang ada di puskesmas. Hal ini meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pasien yang terwujud dalam penuh perhatian terhadap setiap pasien, melayani pasien dengan ramah dan menarik, memahami aspirasi pasien, berkomunikasi yang baik dan benar serta bersikap dengan penuh simpati.

e. Bukti langsung atau berujud (tangibles)

Kenyamanan gedung dan keindahan gedung akan membuat pasien yang menunggu akan merasa nyaman dan hal ini penting guna memberikan citra yang baik kepada pasien. Dalam komponen ini meliputi fasilitas fisik, peralatan kebidanan, kebersihan (kesehatan), ruangan teratur rapi, berpakaian rapi dan harmonis.

C. Ante Natal Care (ANC) 1. Pengertian

Ante Natal Care merupakan cara penting untuk memonitoring dan mendukung kesehatan ibu hamil normal dan mendeteksi ibu dengan kehamilan normal, ibu hamil sebaiknya dianjurkan mengunjungi bidan atau dokter sedini mungkin semenjak ia merasa dirinya hamil untuk mendapatkan pelayanan dan asuhan antenatal (Prawirohardjo, 2007, p.52).

Pelayanan ANC adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan ANC, selengkapnya mencakup banyak hal yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik baik umum dan kebidanan, pemeriksaan laboratorium atas indikasi serta intervensi dasar dan khusus sesuai dengan resiko yang ada. Namun dalam penerapan operasionalnya dikenal standar minimal ”7T”(Prawirohardjo, 2007, p.90) yaitu

a. (Timbang) berat badan b. Ukur (Tekanan) darah c. Ukur (Tinggi) fundus uteri

d. Pemberian imunisasi (Tetanus Toksoid) TT lengkap

e. Pemberian Tablet zat besi,minimum 90 tablet selama hamil f. Tes terhadap penyakit menular seksual

g. Temu wicara dalam rangka persiapan rujukan. 2. Tujuan Ante Natal Care (ANC)

a. Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi.

b. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu dan bayi.

c. Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan dan pembedahan.

d. Menyiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat, ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin.

e. Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI eksklusif.

f. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal.

3. Standar Minimal Kunjungan Kehamilan

Untuk menerima manfaat yang maksimum dari kunjungan-kunjungan antenatal ini, maka sebaiknya ibu tersebut memperoleh sedikitnya 4 kali kunjungan selama kehamilan, yang terdistribusi dalam 3 trimester, atau dengan istilah rumus 1 1 2 (Prawirohardjo, 2007, p.89), yaitu sebagai berikut:

a. 1 kali pada trimester I (sebelum 14 minggu) b. 1 kali pada trimester II (antara minggu 14-28)

c. 2 kali pada trimester III (antara minggu 28-36 dan sesudah minggu ke 36)

Pada setiap kali kunjungan antenatal care perlu didapatkan informasi yang sangat penting, baik pada trimester I, II, maupun trimester III (Saifuddin, 2002, p.47).

a. Trimester I (sebelum minggu ke 14)

1) Membangun hubungan saling percaya antara petugas kesehatan dan ibu hamil

2) Mendeteksi masalah dan menanganinya

3) Melakukan tindakan pencegahan seperti tetanus neonatorum, anemia kekurangan zat besi, penggunaan praktek tradisional yang merugikan.

4) Memulai persiapan kelahiran bayi dan kesiapan untuk menghadapi komplikasi

5) Mendorong perilaku yang sehat (gizi, latihan, kebersihan, istirahat dan sebagainya)

b. Trimester II (sebelum minggu ke 28)

Sama seperti diatas, ditambah kewaspadaan khusus mengenai preeklamsi (tanya ibu tentang gejala-gejala preeklamsi, pantau tekanan darah, evaluasi edema, periksa untuk mengetahui proteinuria).

c. Trimester III (antara minggu 28-36)

Sama seperti diatas, ditambah palpasi abdominal untuk mengetahui apakah ada kehamilan ganda.

d. Trimester III (setelah 36 minggu)

Sama seperti diatas, ditambah deteksi letak bayi yang tidak normal, atau kondisi lain yang memerlukan kelahiran di rumah sakit.

Menurut Departemen Kesehatan RI (2003), pemantauan dan pelayanan antenatal yaitu bidan memberikan sedikitnya 4 kali pelayanan meliputi anamnesis dan memantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal. Bidan juga harus mengenal kehamilan resiko tinggi atau kelainan, khususnya anemi, kurang gizi, hipertensi, penyakit menular seksual (PMS) dan infeksi human immune deficiency virus/ acquired immune deficiency syndrome (HIV/AIDS), memberikan pelayanan imunisasi, nasehat dan penyuluhan kesehatan serta tugas terkait lainnya yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Bila harus mencatat data yang tepat pada setiap kunjungan. Bila ditemukan kelainan, bidan harus mampu mengambil tindakan yang diperlukan dan melakukan rujukan.

Hasil yang diharapkan adalah :

a. Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali selama kehamilan

b. Meningkatkannya pemanfaatan jasa bidan oleh masyarakat c. Deteksi dini dan penanganan komplikasi kehamilan

d. Ibu hamil, suami dan keluarga dan masyarakat mengetahui tanda bahaya kehamilan dan tahu apa yang harus dilakukan

4. Standar Pelayanan Antenatal a. Standar 3: Identifikasi Ibu Hamil

Pernyataan standar:

Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami, dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan secara teratur.

b. Standar 4: Pemeriksaan dan Pemantauan Antenatal

Bidan memberikan sedikitnya 4x pelayanan antenatal. Pemeriksaan meliputi anamnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal. Bidan juga harus mengenal kehamilan risti/ kelainan, khususnya anemia, kurang gizi, hipertensi, PMS/ infeksi HIV, memberikan pelayanan imunisasi, nasehat dan penyuluhan kesehatan serta tugas terkait lainnya yang diberikan oleh puskesmas. Bidan harus mencatat data yang tepat pada setiap kunjungan. Bila ditemukan kelainan, mereka harus mampu mengambil tindakan yang diperlukan dan merujuknya untuk tindakan selanjutnya.

c. Standar 5: Palpasi Abdominal Pernyataan Standar:

Bidan melakukan pemeriksaan abdominal secara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan; serta bila umur kehamilan bertambah, memeriksa posisi, bagian terendah janin

dan masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul, untuk mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu.

d. Standar 6: Pengelolaan Anemia pada Kehamilan Pernyataan standar:

Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penanganan dan/atau rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Standar 7: Pengelolaan Dini Hipertensi pada Kehamilan Pernyataan standar:

Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenali tanda serta gejala preeklamsia lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya.

f. Standar 8: Persiapan Persalinan Pernyataan standar:

Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami, serta keluarganya pada trimester ketiga, untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang bersih dan aman serta suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik, disamping persiapan transportasi dan biaya untuk merujuk, bila tiba-tiba terjadi keadaan gawat darurat. Bidan hendaknya melakukan kunjungan rumah untuk hal ini (DEPKES RI, 2003,p.4).

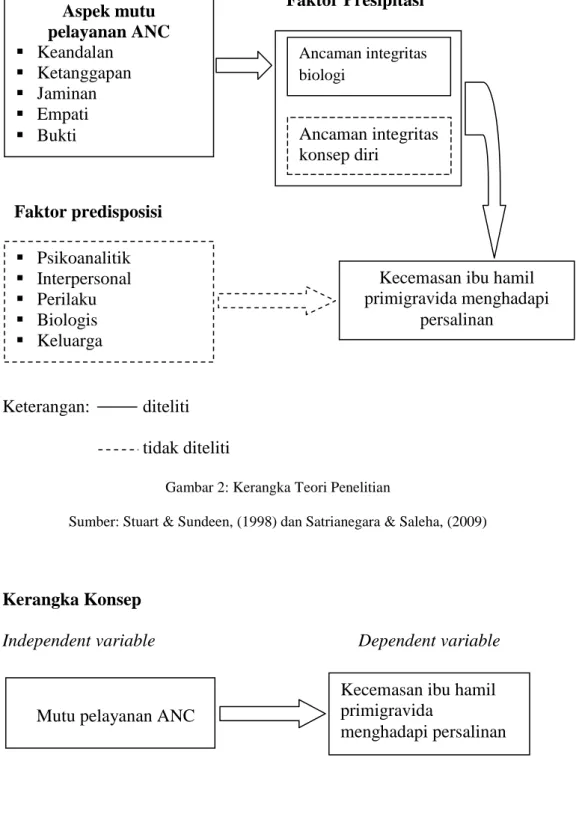

D. Kerangka Teori

Keterangan: diteliti tidak diteliti

Gambar 2: Kerangka Teori Penelitian

Sumber: Stuart & Sundeen, (1998) dan Satrianegara & Saleha, (2009)

E. Kerangka Konsep

Independent variable Dependent variable

Gambar 3: Kerangka Konsep Penelitian

Mutu pelayanan ANC

Kecemasan ibu hamil primigravida

menghadapi persalinan Kecemasan ibu hamil primigravida menghadapi persalinan Aspek mutu pelayanan ANC Keandalan Ketanggapan Jaminan Empati Bukti Psikoanalitik Interpersonal Perilaku Biologis Keluarga Faktor Presipitasi Faktor predisposisi Ancaman integritas biologi Ancaman integritas konsep diri

F. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara mutu pelayanan ANC dengan kecemasan ibu hamil primigravida dalam menghadapi persalinan di Puskesmas Gajah Kabupaten Demak.