TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Minyak goreng

Lemak dan minyak merupakan suatu trigliserida yang terbentuk dari kondensasi satu molekul gliserol dengan tiga molekul asam lemak. Lemak dan minyak sebagai bahan pangan dibagi menjadi dua, yaitu lemak yang siap dikonsumsi tanpa dimasak misalnya mentega, dan lemak yang dimasak bersama-sama bahan pangan atau dijadikan sebagai medium penghantar panas dalam memasak bahan pangan misalnya minyak goreng (Ketaren 1986).

Minyak goreng bukan hanya sebagai media transfer panas ke makanan, tetapi juga sebagai bahan makanan. Selama penggorengan sebagian minyak akan masuk ke bagian luar bahan goreng dan mengisi ruang kosong yang semula diisi oleh air. Hasil penggorengan biasanya mengandung 5-40% minyak. Komposisi minyak yang rusak dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti pengendapan lemak dalam pembuluh darah dan penurunan nilai cerna lemak (Wijana, 2005).

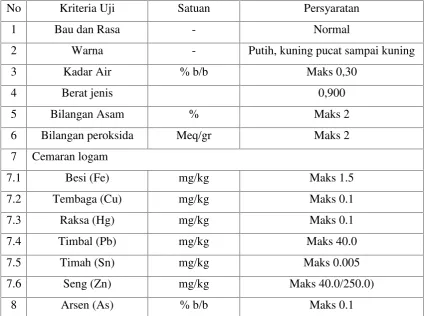

Tabel 2.1 Syarat Mutu Minyak Goreng Menurut (SNI 01-3741-2002)

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan

1 Bau dan Rasa - Normal

2 Warna - Putih, kuning pucat sampai kuning

3 Kadar Air % b/b Maks 0,30

4 Berat jenis 0,900

5 Bilangan Asam % Maks 2

6 Bilangan peroksida Meq/gr Maks 2

7 Cemaran logam

7.1 Besi (Fe) mg/kg Maks 1.5

7.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks 0.1

7.3 Raksa (Hg) mg/kg Maks 0.1

7.4 Timbal (Pb) mg/kg Maks 40.0

7.5 Timah (Sn) mg/kg Maks 0.005

7.6 Seng (Zn) mg/kg Maks 40.0/250.0)

8 Arsen (As) % b/b Maks 0.1

Sumber : Standar Nasional Indonesia 01-3741-2002

2.2 Minyak Goreng Bekas

Minyak goreng bekas mengandung berbagai radikal bebas, yang setiap saat siap untuk mengoksidasi organ tubuh secara perlahan. Minyak goreng bekas kaya akan asam lemak bebas. Terlalu sering mengkonsumsi minyak goreng bekas dapat menyebabkan potensi kanker meningkat. Menurut para ahli kesehatan, minyak goreng hanya boleh digunakan dua sampai empat kali menggoreng (Winarno, 1980).

mengurangi kualitas minyak dan menyebabkan efek kesehatan yang merugikan bagi manusia(Bhattacharya, et al. 2008)

Sehubungan dengan banyaknya minyak goreng bekas dari sisa industri maupun rumah tangga dalam jumlah tinggi dan menyadari adanya bahaya konsumsi minyak goreng bekas, maka perlu dilakukan upaya –upaya untuk memanfaatkan minyak goreng bekas tersebut agar tidak terbuang dan mencemari lingkungan. Pemanfaatan minyak goreng bekas ini dapat dilakukan pemurnian agar dapat digunakan kembali sebagai media penggorengan atau digunakan sebagai bahan baku produk berbasis minyak seperti sabun (Susinggih dkk, 2005).

Jika kita mengumpulkan minyak goreng bekas (disebut juga recycled

frying oil)keuntungan yang bisa diperoleh antara lain adalah :

a. Mencegah terjadinya polusi lingkungan (air dan tanah) dengan tidak adanya pembuangan miyak goreng bekas ke sembarang tempat.

b. Mengurangi bahan karsinogenik yang beredar di masyarakat. Penggunaan minyak goreng yang berulang-ulang (ditandai dengan warna coklat tua, hitam) akan mengoksidasi asam lemak tidak jenuh membentuk gugus peroksida. Senyawa ini memicu kanker, pembesar hati, ginjal dan gangguan jantung (Prihandana, 2007).

Menurut ketaren (1986), tujuan utama proses pemurnian minyak adalah menghilangkan rasa dan bau yang tidak enak, warna yang tidak menarik, serta memperpanjang masa simpan minyak sebelum dikonsumsi atau digunakan sebagai bahan mentah dalam industri. Kotoran –kotoran yang ada dalam minyak dapat berupa komponen yang tidak larut dalam minyak. Komponen yang tidak larut dalam minyak adalah lendir, getah, abu dan mineral.

peningkatan kualitas minyak goreng bekas adalah dengan adsorpsi menggunakan adsorben sehingga mutu minyak dapat dipertahankan. Adsorben tersebut dapat menghilangkan sebagian asam lemak bebas dan peroksida. Minyak goreng yangn sudah diadsorpsi dapat digunakan kembali sebagai bahan baku pembuatan biodiesel dan pembuatan sabun.

2.3 Kualitas minyak Goreng

2.3.1 Berat Jenis

Peningkatan berat jenis berbanding lurus dengan banyaknya frekuensi dalam menggoreng. Hal ini dikarenakan selama penggorengan terdapat kotoran yang berasal dari bahan yang bercampur dalam minyak tersebut dan mengakibatkan bobot jenis yang meningkat. Berat jenis dipengaruhi oleh kotoran yang terkandung didalam minyak. Kotoran tersebut antara lain yang berasal dari bahan baku, asam lemak bebas, hidrokarbon, mono dan digliserida hasil hidrolisa dari trigliserida serta zat-zat hasil oksidasi dan komposisi minyak (White, P. J. 1991).

2.3.1 Penentuan Kadar Air pada Minyak

Penentuan kadar air minyak goreng bekas adalah mengetahui kadar air yang terdapat pada minyak goreng dengan menggunakan oven pada suhu 60oC selama 3 jam (Pratiwi Putri Lestari, 2010)

2.3.2 Asam Lemak Bebas

Meningkatnya kadar Asam Lemak Bebas pada waktu penggorengan adalah terutama jumlah uap dari makanan selama proses penggorengan dan suhu penggorengan. Faktor lain yang mempengaruhi meningkatnya Asam Lemak Bebas termasuk dengan adanya rempah-rempah makanan yang gosong di dalam minyak.

Tingkat Asam Lemak Bebas yang sangat tinggi bisa menghasilkan asap yang berlebih dan rasa yang tidak sedap. Kadar Asam Lemak Bebas dapat membantu dalam penilaian syarat dari minyak yang berkualitas baik (Sartika S Sinaga, 2008).

2.3.3 Penentuan Angka Peroksida

Bilangan peroksida adalah menyatakan terjadinya oksidasi dari minyak. Bilangan peroksida berguna untuk penentuan kualitas minyak setelah pengolahan dan penyimpanan. Pada pengolahan minyak dengan cepat dan tepat dari minyak yang berkualitas baik, bilangan peroksidanya hampir mendekati nol. Peroksida akan meningkat sampai pada tingkat tertentu selama penyimpanan sebelum penggunaan, yang jumlahnya tergantung pada waktu, suhu, dan kontaknya dengan cahaya dan udara (Sartika S Sinaga, 2008).

2.4 Arang Aktif

Arang merupakan suatu padatan berpori yang mengandung 85-95% karbon, dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon dengan pemanasan pada suhu tinggi. Ketika pemanasan berlangsung, diusahakan agar tidak terjadi kebocoran udara didalam ruangan pemanasan sehingga bahan yang mengandung karbon tersebut hanya terkarbonisasi dan tidak teroksidasi (Meilita Tryana Sembiring dkk, 2003)

Arang selain digunakan sebagai bahan bakar, juga dapat digunakan sebagai adsorben (penyerap). Daya serap ditentukan oleh luas permukaan partikel dan kemampuan ini dapat menjadi lebih tinggi jika terhadap arang tersebut dilakukan aktifasi dengan faktor bahan-bahan kimia ataupun dengan pemanasan pada temperatur tinggi. Dengan demikian, arang akan mengalami perubahan sifat-sifat fisika dan kimia. Arang yang demikian disebut sebagai arang aktif (Meilita Tryana Sembiring dkk, 2003).

Arang aktif adalah sejenis adsorben (penyerap) yang berwarna hitam dan berbentuk granula, bulat, pelet atau bubuk. Hanya dengan 1 g arang aktif akan didapatkan suatu material yang memiliki luas permukaan sekitar 500 m2. Dengan

luas permukaan yang sangat besar, arang aktif memiliki kemampuan menyerap zat-zat yang terkandung dalam air dan sangat efektif dalam menyerap zat terlarut dalam air baik organik maupun anorganik (Kusnaedi.2010)

meningkatkan kecepatan adsorpsi, dianjurkan menggunakan karbon aktif yang telah dihaluskan.

Beberapa keuntungan arang aktif dibandingkan dengan adsorben – adsorben lain yaitu:

a. Penyerapan yang dilakukan untuk proses pemisahan dan pemurnian umumnya tanpa terlebih dahulu melakukan penghilangan kelembapan. b. Karena luasnya untuk mencapai permukaan bagian dalam dapat menyerap

dengan banyak molekul non polar dan menyerap dengan lemah molekul-molekul polar organik.

c. Panas adsorpsi atau kekuatan ikatan, pada arang aktif lebih rendah dibandingkan penyerap yang lain karena kekuatan Vander Waals merupakan kekuatan utama dalam adsorpsi. Sehingga pelepasan molekul– molekul yang terserap relatif lebih mudah dan membutuhkan energi yang lebih rendah untuk regenerasi arang aktif.

2.4.1 Sifat-Sifat Karbon Aktif

Karena susunan atom-atom yang tidak teratur, sifat-sifat fisik karbon aktif berbeda dari bentuk grafit dan intan. Partikel karbon aktif sangat kecil, dengan diameter antara 10-300 nm, dan kerapan kira-kira 1,8 mg/m3.

2.4.2 Proses Pembuatan Arang

Proses pembuatan arang aktif dapat dibagi dua: 1. Proses Kimia

Bahan baku dicampur dengan bahan-bahan kimia tertentu, kemudian dibuat pada. Selanjutnya pada tersebut dibentuk menjadi batangan dan dikeringkan serta dipotong-potong. Aktifasi dilakukan pada temperatur 100°c. Arang aktif yang dihasilkan, dicuci dengan air selanjutnya dikeringkan pada temperatur 300 °c. Dengan proses kimia, bahan baku dapat dikarbonisasi terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan bahan-bahan kimia.

2. Proses Fisika

Bahan baku terlebih dahulu dibuat arang. Selanjutnya arang tersebut digiling, diayak untuk selanjutnya diaktifasi dengan cara pemanasan pada temperatur 1000 °c yang disertai pengaliran uap. Proses fisika banyak digunakan dalam aktifasi arang antara lain:

a. Proses Briket: bahan baku atau arang terlebih dahulu dibuat briket, dengan cara mencampurkan bahan baku atau arang halus dengan ter. Kemudian, briket yang dihasilkan dikeringkan pada 550°C untuk selanjutnya diaktifasi dengan uap.

hasil pengembunan uap hasil penguraian senyawa-senyawa organik dari bahan baku(Meilita Tryana Sembiring, Dkk, 2003)

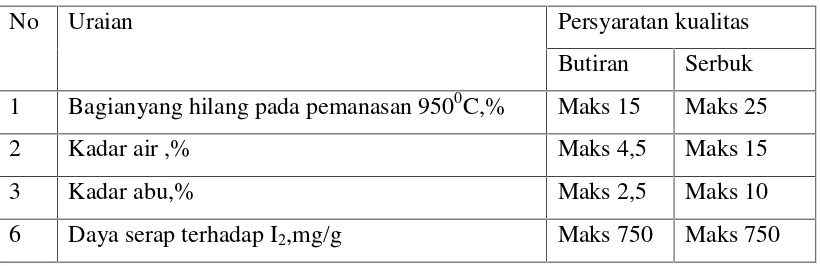

Proses aktifasi merupakan hal yang penting diperhatikan disamping bahan baku yang digunakan. Yang dimaksud dengan aktifasi adalah suatu perlakuan terhadap arang yang bertujuan untuk memperbesar pori yaitu dengan cara memecahkan ikatan hidrokarbon atau mengoksidasi molekul – molekul permukaan sehingga arang mengalami perubahan sifat, baik fisika maupun kimia, yaitu luas permukaannya bertambah besar dan berpengaruh terhadap daya adsorpsi. Berdasarkan standar kualitas arang aktif menurut SNI 06- 3730-1995 tertulis pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Kualitas arang aktif menurut SNI 06- 3730-1995

No Uraian Persyaratan kualitas

Butiran Serbuk 1 Bagianyang hilang pada pemanasan 9500C,% Maks 15 Maks 25

2 Kadar air ,% Maks 4,5 Maks 15

3 Kadar abu,% Maks 2,5 Maks 10

6 Daya serap terhadap I2,mg/g Maks 750 Maks 750

2.4.3 Pembagian Karbon Aktif

Ada dua macam tipe karbon aktif yaitu :

1. Arang aktif sebagai pemucat

serbuk – serbuk gergaji, ampas pembuatan kertas atau dari bahan baku yang mempunyai densitas kecil dan mempunyai struktur yang lemah (Doerner, Max, 1984).

2. Arang aktif sebagai bahan penyerap uap

Biasanya berbentuk granula atau pellet yang sangat keras dengan diameter pori berkisar antara 10-200 Å. Tipe porinya lebih halus dan digunakan dalam fase gas yang berfungsi untuk memperoleh kembali pelarut atau katalis pada pemisahan dan pemurnian gas. Umumnya arang ini dapat diperoleh dari tempurung kelapa, tulang, batu bata atau bahan baku yang mempunyai struktur keras. Sehubungan dengan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan arang aktif untuk masing-masing tipe, pernyataan diatas bukan merupakan suatu keharusan. Karbon aktif merupakan bahan yang multi fungsi dimana hampir sebagian besar telah dipakai penggunaannya oleh berbagai macam jenis industri (Doerner, Max, 1984).

2.4.5 Pengujian kualitas karbon aktif

Pengujian kualitas dilakukan terhadap beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai penentu mutu arang aktif yang dihasilkan. Metode pengujian didsarkan pada metode standar (kecuali penentu nilai rehidrasi). Beberapa pengujian yang dilakukan dalam menentukan kualitas karbon aktif pada penelitian ini adalah :

1. Kadar air (AOAC, 1971 dan SNI, 1995)

Kadar air (%) =

100 %

(2.1)

2. Kadar zat mudah menguap (AOAC, 1971 DAN SNI, 1995)

Pada prinsipnya metode ini mengandalkan penguapan zat – zat dalam arang selain air. Caranya dengan menimbang sampel sebanyak 20 gram dan dipanasakan pada suhu 800 – 900oC selama 15 menit. Kemudian

didinginkan dalam desikator dan ditimbang

Kadar zat mudah menguap (%) = X 100 % (2.2)

dimana :

a = berat sampel awal

b = berat sampel setelah ditanur

3. Kadar abu total (AOAC<1971 DAN SNI, 1995)

Ditimbang secara teliti sebanyak 5 gram sampel dalam cawan, kemudian dikeringkan didalam oven pada suhu 105oC sampai mencapai bobot konstan. Kemudian dipanaskan pelan – pelan diatas bara atau dibawah lampu infra merah sampai asap berhenti mengepul. Setelah itu dimasukkan ke dalam tanur dan diabukan pada suhu 650oC sampai terbentuk abu putih. Abu yang terbentuk dibasahi air suling, dikeringkan dengan pemanas air, kemudian pada hot plate. Setelah itu diabukan kembali sampai didapat bobot konstan

4. Kadar karbon (SNI, 1995)

Fraksi karbon dalam arang aktif adalah hasil dari proses pengarangan selain abu, air dan zat – zat yang mudah menguap. Penentuannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Kadar karbon terikat (%) = 100% - (b+c) (2.4)

Dimana : b = zat menguap (%) C = kadar abu (%)

5. Daya serap iodin (SNI, 1995)

Sampel dimasukkan ke dalam erlenmeyer sebanyak 1 gram, selanjutnya ditambahkan 25 ml larutan iod monoklorida diaduk campuran iodin dan sampel dengan hati–hati dan disimpan ditenpat yang gelap selama 2 jam, ke dalam erlenmeyer ditambah 10 ml larutan kalium iodida (KI) 20 % dan 150 ml air suling kemudian diaduk dan seterusnya dititrasi dengan larutan tiosulfat 0,1 N. Sebagai petunjuk adalah larutan pati/kanji dan untuk perbandingan digunakan larutan blanko dengan cara yang sama

Daya serap terhadap larutan iodin =

( )

( ) , (2.5)

Dimana : A : volume titrasi iodin (ml) B : volume Na2S2O3

Fp : faktor pengencer a : bobot arang aktif (gr)

2.5 Adsorpsi

Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan suatu zat, ion atau molekul yang melekat pada permukaan, dimana molekul dari suatu materi terkumpul pada bahan pengadsorpsi atau adsorben. Sifat adsorpsi partikel koloid banyak dimanfaatkan dalam proses penjernihan air atau pemurnian suatu bahan yang masih mengandung pengotor, partikel koloid mempunyai permukaan luas sehingga mempunyai daya serap adsorpsi yang besar. Terjadinya adsorpsi pada permukaan larutan disebabkan karena adanya kekuatan atau gaya tarik–menarik antara atom atau molekul pada permukaan larutan. Peristiwa penyerapan suatu zat pada permukaan zat lain disebut adsorpsi, zat yang diserap disebut fase terserap sedangkan zat yang menyerap disebut adsorben. Peristiwa adsorpsi disebabkan oleh gaya tarik molekul dipermukaan adsorben.

Arang merupakan adsorben yang paling banyak dipakai untuk menyerap zat-zat dalam larutan, biasanya dipakai di pabrik untuk menghilangkan warna dari larutan. Penyerapan zat dari larutan mirip dengan penyerapan gas oleh zat padat, penyerapan bersifat selektif yang diserap hanya zat terlarut atau pelarut. Bila dalam larutan ada dua zat atau lebih, zat yang satu akan diserap lebih kuat dari yang lain. Jumlah zat yang diserap setiap berat adsorben, tergantung konsentrasi dan zat terlarut sehingga bila adsorben sudah jenuh maka konsentrasi tidak lagi berpengaruh. Zat-zat terlarut dapat diadsorpsi oleh zat padat, misalnya CH3COOH

oleh arang aktif, NH3 oleh arang aktif, fenolftalein dari larutan asam atau basah

2.5.2 Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Adsorpsi

Adapun faktor–faktor yang mempengaruhi adsorpsi antara lain :

a. Suhu dan Konsentrasi Zat Terlarut

Dengan bertambahnya suhu maka adsorpsi dari larutan akan berkurang, untuk senyawa yang mudah menguap adsorpsi dilakukan pada suhu kamar dan jika memungkinkan dengan suhu yang lebih rendah.

b. Jumlah Adsorben

Suatu adsorben yang mempunyai ukuran partikel yang seragam yaitu mempunyai luas permukaan per satuan luas yang tetap sehingga banyaknya adsorbat yang diadsorpsi sebanding dengan berat adsorben.

c. Kelarutan Adsorbat

Adsorpsi akan terjadi jika molekul dipisahkan dari pelarut dan diikat pada permukaan karbon, dimana senyawa yang dapat larut yaitu yang mempunyai afinitas yang kuat terhadap pelarutnya.

d. Pengadukan

Kecepatan adsorpsi tergantung pada jumlah pengadukan dalam sistem, pengadukan dilakukan untuk memberi kesempatan pada partikel arang aktif untuk bersinggungan dengan senyawa serapan.

e. Sifat Adsorben dan Luas Permukaan

Adsorpsi akan bertambah besar sesuai dengan bertambahnya ukuran molekul serapan dari struktur yang sama. Makin besar pori–pori adsorben maka adsorpsi molekul dari larutan akan terjadi dengan baik, semakin luas permukaan adsorben maka semakin banyak molekul yang terserap.

2.6 Tanaman Karet

Karet (Hevea brasiliensis) termasuk genus Hevea dan famili Euphorbiaceae. Selain menghasilkan getah (lateks) karet juga menghasilkan biji. Pohon karet merupakan pohon yang tegak, kuat, bercabang banyak, dan berdaun lebat (Iskandar, 1983).

Menurut Aritonang (1986) karet merupakan tanaman berbuan polong yang sewaktu masih muda buahnya terpaut erat dengan rantingnya. Buah karet dilapisi oleh kulit tipis berwarna hijau dan didalamnya terdapat kulit tebal yang keras dan berkotak. Tiap kotak berisi sebuah biji yang dilapisi tempurung biji. Setelah tua warna kulit buah berubah menjadi keabu – abuan dan kemudian mengering. Pada waktunya pecah dan jatuh, bijinya tercampak lepas dari kotaknya. Tiap buah tersusun atas dua sampai empat kotak biji. Pada umumnya berisi tiga kotak biji dimana setiap kotak terdapat satu biji. Tanaman karet mulai menghasilkan buah pada umur lima tahun dan semakin banyak setiap pertambahan umurnya.

Potensi biji karet di indonesia saat ini belum dimanfaatkan. Dalam pelita V Hutan tanaman Industri (HTI) karet akan mulai dikembangkan dengan tujuan utama untuk memperoleh getah karet dan kayu karet sebagai bahan kayu pertukangan guna diolah lebih lanjut dan diekspor, sedangkan biji karet yang merupakan hasil samping dari tanaman karet belum didayagunakan.

kg = 3 kg. Jadi dalam luas areal perkebunan satu Ha, tanaman karet dapat menghasilkan lebih kurang 1.500 kg biji karet (Teterissa dan Marpaung, 1985).

Bobot biji karet3-5 gram tergantung dari varietas, umur biji dan kadar air. Biji karet berbentuk bulat telur dan rata pada salah satu sisinya (Whenwantha, 1987).