4 2.1 Lamun

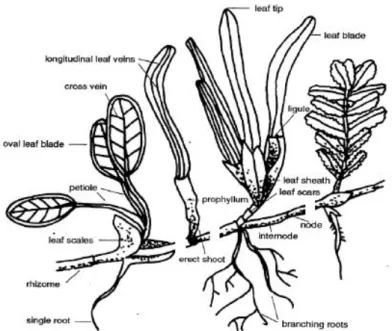

Lamun (seagrass) adalah tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang hidup di pesisir, seluruh hidupnya berada dalam air dengan salinitas cukup tinggi, berkembang biak secara vegetatif dan generatif serta mempunyai akar, rhizome, daun, bunga, dan buah (Den Hartog, 1970; Susetiono, 2004). Menurut Dahuri (2001), lamun memiliki sistem perakaran yang nyata, dedaunan, sistem

transportasi internal untuk gas dan nutrient, serta stomata yang berfungsi dalam pertukaran gas. Akar pada tumbuhan lamun tidak berfungsi penting dalam pengambilan air karena daun dapat menyerap nutrient secara langsung dari dalam air laut. Lamun dapat menyerap nutrient dan melakukan fiksasi nitrogen melalui tudung akar. Kemudian untuk menjaga agar tetap mengapung didalam kolom air, tumbuhan ini dilengkapi oleh ruang udara .

Lamun dibedakan ke dalam lima famili yaitu Hydrocharitaceae, Cymodoceaecea, Posidoniaceae, Zosteraceae, dan Ruppiceae yang tersebar di daerah tropis, sub tropis hingga daerah lintang tinggi seperti Alasaka (Bjork et al, 2008). Indonesia terdapat tujuh genus dari 12 genus lamun yang ada di dunia yaitu Enhalus, Thalassia, Halophila, Cymodocea, Sytingodium, dan

Thalassodendron. Lamun dapat hidup di laut karena mampu berfungsi normal

dalam keadaan terbenam, mempunyai sistem perakaran yang berkembang biak, mampu melaksanakan daur generatif dalam keadaan terbenam, serta mampu bertahan dalam kondisi lingkungan laut yang kurang stabil (Den hartog, 1967).

Gambar 1 Ilustrasi morfologi lamun yang membedakan tiap spesies. (Lanyon, 1986, diacu dalam McKenzie and Campbell, 2002) Pola hidup lamun sering berupa hamparan oleh karena itu dikenal juga istilah padang lamun (Seagrass bed) yaitu hamparan vegetasi lamun yang menutup suatu area pesisir/laut dangkal, terbentuk dari satu jenis atau lebih dengan kerapatan padat atau jarang. Lamun umumnya membentuk padang lamun yang luas di dasar laut yang masih dapat dijangkau oleh cahaya matahari yang memadai bagi pertumbuhannya. Lamun hidup di perairan yang dangkal dan jernih, dengan sirkulasi air yang baik. Air yang bersirkulasi diperlukan untuk menghantarkan zat-zat hara dan oksigen, serta mengangkut hasil metabolisme lamun ke luar daerah padang lamun.

Padang lamun merupakan habitat yang kompleks dengan kelimpahan biota yang tinggi. Lamun di daerah karang yang datar dan dekat estuari merupakan daerah masukan nutrien, sebagai buffer atau penyaring (filter) masukan nutrien dan bahan kimia ke perairan laut (McKenzie dan Campbell, 2002).

Lamun menyediakan habitat bagi sekumpulan organisme yang tidak dapat hidup di dasar tanpa vegetasi. Tutupan daun dan keterkaitan akar dan lapisan dasar sebagai penstabil sedimen, dan juga sebagai tampat bersembunyi untuk menghindari pemangsa, sehingga kelimpahan dan keragaman flora dan fauna yang hidup di padang lamun lebih tinggi dibanding di daerah yang tak bervegetasi (Terrados dan Borum, diacu dalam Borum et al. 2004).

2.2 Enhalus acoroides

Enhalus acoroides merupakan tanaman yang berbentuk lurus, 2 – 5

daunnya muncul dari rimpang yang tebal dan kasar dengan beberapa akar yang kuat. Daun seperti pita atau rambut (panjang 40 – 90 cm. lebar 1- 5 cm), bergaris seluruhnya dan tebal, lama terlepasnya dan serat kasar setelah pembusukan dan ujung daun tumpul. Rimpang merambat, kasar, tidak bercabang atau bercabang (diameter 1 – 3 cm), dikelilingi oleh kulit luar yang tebal, akar panjang dan berbulu (panjang 5 – 15 cm, diameter 2 – 4 mm), bunga jantan dan betina muncul pada dasar tanaman, dan butir serbuk sari besar. (Coremap, 2011)

Enhalus acoroides mempunyai akar rimpang berdiameter 13,15 – 17,20

mm yang tertutup rapat dengan rambut-rambut yang kaku dan keras. Akar berbentuk seperti tali, berjumlah banyak dan tidak bercabang. Panjangnya antara 18,50 – 157,65 mm dan diameternya antara 3,00 – 5,00 mm. Bentuk daun seperti pita tepinya rata dan ujungnya tumpul, panjangnya antara 65,0 – 160,0 cm dan lebar antara 1,2 – 2,0 cm. Di rataan terumbu Pulau Pari, Enhalus acoroides tumbuh pada dasar lumpur, pasir dan pasir pecahan karang yang selalu tergenang

air. Tumbuhnya berpencar dalam kelompok-kelompok kecil terdiri dari beberapa individu atau kumpulan individu yang rapat, berupa kelompok murni atau bersama-sama dengan Thalassia hemprichii dan Halophila ovalis (Kiswara, 1992).

Enhalus acoroides merupakan jenis lamun yang mempunyai ukuran

paling besar, helaian daunnya dapat mencapai ukuran lebih dari 1 meter. Jenis ini tumbuh di perairan dangkal sampai kedalaman 4 meter pada dasar pasir, pasir lumpur atau lumpur. Vegetasi melimpah di daerah pasang surut, walaupun cenderung untuk selalu membentuk vegetasi murni, namun terdapat jenis lain yang berasosiasi yaitu Halophilla ovalis, Cymodocea serrulata, Cymodosecea.

rotundata, Thalasiavhemprichii dan Syringadium. isoetifolium. Enhalus acoroides

berbunga sepanjang tahun (den Hartog, 1967).

Berikut klasifikasi Enhalus acoroides (http://symbiosis.nre.gov.my, 2011) Kingdom : Plantae Divisi : Magnoliophyta Kelas : Liliopsida Order : Hydrocharitales Famili : Hydrocharitaceae Genus : Enhalus

Spesies : Enhalus acoroides

2.3 . Pengaruh Parameter Lingkungan 2.3.1. Salinitas

Salinitas adalah total kosentrasi ion-ion terlarut yang terdapat di perairan. Salinitas dinyatakan dalam satuan permil (‰). Nilai salinitas perairan tawar biasanya kurang dari 0,5‰, perairan payau antara 0,5 ‰ – 30 ‰, dan perairan laut 30 ‰ – 40 ‰. Pada perairan pesisir, nilai salinitas sangat dipengaruhi oleh masukan air tawar dari sungai ( Effendi, 2003).

Hutomo (1999) menjelaskan bahwa lamun memiliki kemampuan

toleransi yang berbeda terhadap salinitas, namun sebagian besar memiliki kisaran yang lebar yaitu 10 ‰ - 40 ‰. Nilai salinitas yang optimum untuk lamun adalah 35‰. Walaupun spesies lamun memiliki toleransi terhadap salinitas yang

berbeda-beda, namun sebagian besar memiliki kisaran yang besar terhadap salinitas yaitu antara 10‰ -30 ‰. Penurunan salinitas akan menurunkan kemampuan fotosintesis. (Dahuri, 2001).

2.3.2. Suhu

Suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme. Perubahan suhu terhadap

kehidupan lamun, antara lain dapat mempengaruhi metabolisme, penyerapan unsur hara dan kelangsungan hidup lamun. Pada kisaran suhu 25 °C - 30°C, fotosintesis bersih akan meningkat dengan meningkatnya suhu. Demikian juga respirasi lamun meningkat dengan meningkatnya suhu, namun dengan kisaran yang lebih luas yaitu 5 °C - 35°C (Hutomo, 1999).

Menurut Nontji (1993), pengaruh suhu terhadap sifat fisiologi organisme perairan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Suhu rata-rata untuk pertumbuhan lamun berkiasar antara 24 °C - 27 °C. Suhu air dibagian pantai biasanya sedikit lebih tinggi dari pada yang di lepas pantai, suhu air permukaan di perairan nusantara umumnya berada dalam kisaran 28 °C - 30 °C sedangkan pada lokasi yang sering terjadi kenaikan air (upwelling) seperti Laut Banda, suhu permukaan bisa menurun sekitar 25 °C.

2.3.3. Derajat Keasaman (pH)

Derajat keasaman (pH) mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap organisme perairan sehingga dipergunakan sebagai petunjuk untuk menyatakan baik buruknya suatu perairan masih tergantung pada faktor-faktor lain. Nybakken (1992) menyatakan jumlah ion hidrogen dalam suatu larutan merupakan tolak ukur keasaman. Nilai pH merupakan hasil pengukuran konsentrasi ion hidrogen dalam larutan dan menunjukkan keseimbangan antara asam dan basa air.

2.4 Pendeteksian Lamun dengan Akustik

Lamun yang memiliki peranan penting di lautan membuat banyak penelitian di berbagai daerah lamun. Hal ini dianggap penting karena adalah salah satu cara untuk mengontrol keberadaan lamun dan memungkinkan kita untuk mengetahui status dan kondisi lamun apakah tetap, berlebih atau berkurang. Pengamatan awal mengenai perubahan kondisi lamun membantu dalam

pengelolaan wilayah pesisir karena keterkaitannya dengan kondisi ekosistem lainnya seperti mangrove dan terumbu karang, keuntungan lain yang dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan awal adalah dapat mengetahui lebih awal gangguan lingkungan pesisir sebelum terjadi kerusakan, mampu

mengembangkan teknik pengukuran yang lebih baik dan lebih efektif, dan nantinya bisa memperkenalkan, memperakarsai syarat-syarat dan prioritas pada masa yang akan datang, serta mampu menentukan manajemen praktis yang sebaiknya digunakan (McKenzie dan Campbell. 2002).

Foto udara dan citra satelit merupakan teknologi pemetaan area yang baik untuk pemetaan vegetasi (Belsher, 1989 and Long et al. 1994, diacu dalam Komatsu et al. 2003). Tetapi kelemahan dari teknologi ini dibatasi oleh

kedalaman dan kecerahan perairan. Salah satu teknologi akustik yang

dikembangkan untuk pemetaan vegetasi bawah air adalah menggunakan narrow

multi-beam sonar yang telah digunakan untuk pemetaan topografi dasar perairan

laut dangkal. Metode ini mampu menampilkan gambaran secara horizontal dasar perairan sebaik menampilkan topografi vertikal sehingga mampu menentukan densitas vegetasi berdasarkan distribusi vertikal dan horizontal (Komatsu et al. 2003).

Menurut Sabol (2001), prinsip dasar survei batimetri dengan akustik adalah mendeteksi dan melihat perbedaan waktu gema (echo) dari orientasi vertikal pulsa. Proses deteksi pulsa sangat beragam dari masing-masing sistem, namun pada dasarnya tergantung dari intensitas minimum pembatas (threshold) dan lebar puncak (peak width). Untuk navigasi pada survei batimetri, diperoleh dari arah dan waktu pulsa gema (echo) terhadap kedalaman dasar perairan.

Klasifikasi vegetasi bawah air dengan pantulan akustik tergantung dari tipe, tinggi dan densitas vegetasi tersebut untuk mengembalikan gema yang diterima dari transduser.

Metode untuk pemetaan lamun menurut Komatsu et al. (2003) dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu berdasarkan observasi atau pengukuran langsung (visual sensus) dan metode tidak langsung melalui peralatan penginderaan jauh. Metode pengukuran langsung dinilai tidak efektif karena membutuhkan waktu dan banyak tenaga. Selanjutnya, berkembang dua metode tidak langsung (indirect) berdasarkan instrumen penginderaan jauh yang digunakan, apakah berdasarkan penginderaan jauh optik (optical remote sensing) atau penginderaan jauh akustik (acoustical remote sensing).

Penelitian Komatsu (2003) pada lamun jenis Zostera caulescens menghasilkan refleksi keberadaan antara lamun dan sedimen. Studi tentang pertumbuhan dan biomassa lamun juga menjadi perhatian pada penelitiannya.

2.5 Metode Akustik

Penelitian dengan menggunakan metode akustik sudah banyak dilakukan di Indonesia. Salah satu upaya untuk mengeksplorasi sumberdaya perikanan yaitu dengan menggunakan metode akustik. Metode akustik memanfaatkan gelombang suara yang merambat pada medium air untuk pendeteksian bawah air

(underwater). Metode ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya

berkecepatan tinggi, estimasi stok ikan secara langsung, tidak berbahaya, tidak merusak, dan dapat dioperasikan dari jarak jauh.

Dalam survei akustik ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, menurut MacLennan and Simmond (2005) prosedur yang perlu dilakukan yaitu: definisikan area geografis yang akan dicaku; tentukan prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam upaya mencapai tujuan survei; perhitungan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencakup seluruh area survei dengan memperhatikan luasan daerah yang akan disurvei; perhitungan waktu yang tersedia untuk survei itu sendiri, buat keleluasaan untuk aktifitas lain seperti menangkap ikan (sampling

biologi); tentukan strategi sampling dan tipe cruise track yang akan dipakai

selama survei berlangsung; Rencana panjang dari cruise track pada peta, pastikan bahwa sample yang refresentatif akan dikumpulkan dari semua bagian area

sepanjang dapat dilakukan.

Menurut Urick (1983) energi (dalam hal ini energi suara) yang digunakan untuk pendeteksian di dalam air ditentukan oleh 3 faktor :

1. Cakupan penetrasi di dalam medium.

2. Kemampuan untuk membedakan antara berbagai objek di dalam medium. 3. Kecepatan dari perambatan

Menurut Maclennan dan Simmond (2005) pada perekaman data akustik akan ada gangguan yang biasa terjadi dalam menjalankan metode akustik disebut

noise. Noise merupakan sinyal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi karena

beberapa faktor seperti :

1. Faktor fisik – angin, pecahan ombak, turbulensi.

2. Faktor biologi – suara dan pergerakan binatang di bawah air.

3. Faktor artificial – deruman mesin kapal, baling-baling kapal, dan aliran air disekitar badan kapal.

2.5.1 Sistem Akustik Beam Tunggal (Single beam)

Sistem akustik beam tunggal merupakan instrument akustik yang paling sederhana. Informasi yang didapatkan tentang kedalaman laut dan target yang dilaluinya diperoleh yakni dengan memancarkan beam tunggal (single beam). Frekuensi yang digunakan pada umumnya untuk aplikasi deteksi ikan adalah 38 kHz, 120 kHz, 200 kHz atau 420 kHz sedangkan beam –width yang digunakan berkisar antara 5°-15° (MacLennan dan Simmonds, 2005).

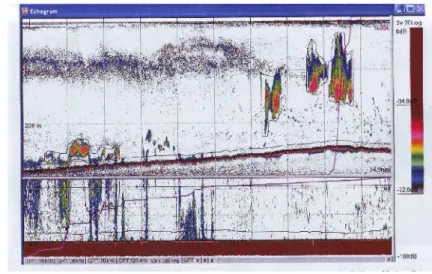

Echosounder sistem single beam ini akan menghasilkan data hasil deteksi yang ditampilkan dalam bentuk echogram. Tampilan echogram yang berwarna warni ini menmperlihatkan karakteristik sendiri, biasanya sinyal yang kuat ditandai dengan warna merah/hitam lalu berturut – turut mundur hingga biru/ abu – abu yang menunjukkan sinyal lemah (Maclennan and Simmonds, 2005)

Gambar 3. Echogram (MacLennan and Simmonds ,2005)

Konsep pendeteksian target hingga menjadi sebuah echogram pada sistem akustik single beam dapat ditampilkan sebagai berikut :

Gambar 4. Prinsip kerja Single Beam echosounder (MacLennan and Simmonds ,2005)

2.5.2 Near Field dan Far Field

Pada saat perekaman data, transduser memancarkan suara maka akan terjadi perpindahan energi pada lingkungan. Energi yang dipancarkan oleh

transduser ke suatu medium dapat menghilang seiring perambatan suara pada

medium tersebut. Proses hilangnya energi tersebut bergantung pada jarak antara titik observasi terhadap transduser. Terdapat dua zona dimana terjadi

perpindahan energi saat suara dipancarkan, zona tersebut (Gambar 4) adalah

Near field dan Far field. (Lurton, 2002)

Lurton juga memaparkan bahwa Near Field (zona Fresnel) merupakan zona adanya pengaruh dari titik-titik yang berbeda fase satu dengan lainnya pada saat transduser mentransmisikan suara. Sedangkan, MacLennan and Simmonds (2005) memaparkan bahwa Near Filed merupakan jarak dari permukaan

transduser sampai kejarak dimana terjadi fluktuasi yang tinggi dari intensitas atau tekanan. Far field (zona Fraunhofer) adalah zona terjadinya perbedaan sinyal karena pengaruh interferensi yang hilang pada wilayah tersebut. Intensitas berkurang seiring bertambahnya kedalaman.

2.5.3 Kecepatan Suara

Nilai kecepatan suara di laut bervariasi antara 1450 m/s hingga 1550 m/s. variasi ini dipengaruhi oleh suhu, salinitas dan kedalaman. Selain itu, kecepatan juga berubah dengan adanya perubahan frekuensi atau panjang gelombang suara yang dipancarkan beradsarkan persamaan c = λ × f di mana c merupakan kecepatan suara, λ adalah panjang gelombang dan f adalah frekuensi.

bahwa kecepatan suara dengan suhu, salinitas dan tekanan dapat digambarkan melalui persamaan berikut:

C = 1448.96 + 4.591T — 0.05304T² + 0.0002374T³ + 0.01630Z + (1.340 — 0.01025T) (S — 35) + 1.675 × 10-7 — 7.139 X 10 -13TZ ... (1) Keterangan: C = Kecepatan Suara (m/s) T = Suhu (ºC) S = Salinitas (‰) Z = Kedalaman (m)

Pengukuran kecepatan suara diperairan bertujuan untuk menetukan dan memastikan ada tidaknya perubahan fisik tersebut di media, di mana gelombang bunyi dipancarkan sehingga ada kemungkinan terjadi perubahan kecepatan gelombang bunyi selama penjalarannya (MacLennan and Simmonds, 2005)

2.5.4 Nilai Hambur Balik Akustik

Nilai hambur balik adalah rasio antara intensitas yang direfleksikan oleh suatu kelompok target tunggal yang berada pada suatu volume air tertentu (1 m³) dan diukur pada jarak 1 meter dari target dengan intensitas suara yang mengenai target (Johanesson dan Mitson, 1983).

Sinyal hambur balik yang berasal dari hamparan dasar perairan yang gundul (tanpa vegetasi) dan sinyal hamburan yang berasal dari vegetasi akan dibandingkan, seperti yang telah dihasilkan oleh Tegowski et al. (2003), yang memperlihatkan perbedaan lebar pulsa (pulse width), gema yang berasal dari area yang memiliki vegetasi memperlihatkan lebar pulsa yang lebih lebar. Terlihat pula perbedaan bentuk echo envelope, terlihat lebih halus pada gema yang berasal

dari dasar perairan tanpa vegetasi. Berdasarkan pulse width dan bentuk gema

envelope distribusi vegetasi dapat terlihat (Tegowski et al. 2003).

Volume reverberasi digunakan untuk mendapatkan volume backsccatering

strength dari sekelompok target. Total intensitas suara yang dipantulkan oleh

multiple target adalah jumlah dari intensitas suara yang dipantulkan oleh masing– masing target tunggal :

Irtotal= Ir1+ Ir2+ Ir3+ ….. + Irn ... (2) dimana :

n = jumlah target

Jika n memiliki sifat-sifat akustik yang serupa (linier), maka :

Irtotal= n. Ir Irn ... (3) dimana :