II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jamur

Jamur atau cendawan merupakan organisme heterotrofik yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya. Bila mereka hidup dari benda organik mati yang terlarut, mereka disebut saprofit. Saprofit menghancurkan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang kompleks, menguraikannya menjadi zat-zat kimia yang lebih sederhana, yang kemudian dikembalikan ke dalam tanah. Sebaliknya, jamur juga dapat merugikan bilamana jamur tersebut membusukkan kayu, tekstil, makanan dan bahan-bahan lain (Pelczar dan Chan 1986).

Kollmann (1968) dalam Nandika (1996) menyatakan bahwa, beberapa faktor fisiologis yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur yaitu temperatur, oksigen, kelembaban, pH dan nutrisi, diuraikan sebagai berikut:

1. Temperatur maksimum adalah 27 − 38oC. Setelah lebih dari 40oC jamur perusak kayu umumnya tidak dapat tumbuh lagi. Temperatur minimum adalah 5oC, beberapa jamur ada yang masih dapat hidup di bawah 0oC. Temperatur optimum bagi perkembangan jamur adalah 25 – 30oC.

2. Oksigen (O2) dibutuhkan oleh jamur untuk melakukan respirasi yang

menghasilkan karbon dioksida (CO2) dan air (H2O). Konsentrasi CO2 yang

tinggi akan menghambat pertumbuhan jamur, untuk pertumbuhan yang optimumoksigenharus diambil secara bebas di udara.

3. Kebutuhan jamur akan kelembaban berbeda-beda, akan tetapi hampir semua jenis jamur dapat hidup pada substrat-substrat yang belum jenuh air. Kadar air yang rendah dari substrat sering menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan jamur. Kayu yang memiliki kadar air kurang dari 20% tidak diserang oleh jamur perusak sedangkan kayu yang memeliki kadar air 35 − 50% sangat disukai oleh jamur.

4. Jamur akan tumbuh baik pada pH kurang dari 7 atau dalam suasana asam. Pertumbuhan yang optimum akan dicapai pada pH 4,5 sampai 5,5.

5. Jamur memerlukan makanan dari zat-zat yang terkandung dalam kayu seperti selulosa, hemiselulosa, lignin, dan zat isi sel. Lebih dari setengah berat kering tanur merupakan karbon. Energi diperoleh dari hasil oksidasi senyawa-senyawa organik tersebut.

Kaul (1997) dalam Wartaka (2006) menyatakan bahwa jamur dibagi menjadi empat kelas berdasarkan ada tidaknya ciri-ciri seksual dan cara spora seksual dibentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Deuteromycetes merupakan fungi imperfect karena dalam proses reproduksi fase telemorfnya belum diketahui sedangkan fase anamorfnya sudah diketahui. Jamur ini memiliki hifa yang bersekat. Contoh dari kelas ini adalah : Fusarium spp., Rhizoctonia spp. dan Penicilium spp.

2. Basidiomycetes pada umumnya memiliki hifa yang bersekat dengan membentuk sambungan apit (clamp connection), berkembangbiak secara seksual maupun aseksual. Perkembangan secara seksual biasanya tidak diikuti langsung oleh karyogami. Selain itu antara alat kelamain jantan dan betina tidak dapat dibedakan dan pada umumnya membentuk tubuh buah. Contoh dari kelas ini adalah : Ganoderma spp., Agaricus spp. dan Pleurotus sp.

3. Ascomycetes umumnya mempunyai askus (kantong) yang berisi spora seksual dan hifanya berseka. Alat kelamin jantannya disebut anteridium dan alat kelamin betinanya disebut askogonium. Contoh dari kelas ini adalah : Oidium spp., Sacharomyces spp. dan Nectria spp.

4. Oomycetes mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : talusnya berbentuk filament, hifanya tidak bersekat, mempunyai alat kelamin jantan (anteridium) dan alat kelamin betina (oogium). Contoh dari kelas ini adalah : Phytium spp., Phytopthora spp. dan Saprolegnia spp.

Struktur somatik pada jamur dikenal sebagai hifa. Hifa berbentuk seperti benang atau filamen. Hifa dapat tumbuh kesegala arah pada ujung-ujungnya dan bagian tertentu tempat cabang dibentuk (Gunawan 1999). Miselium yang berasal dari satu spora dinamakan miselium primer dan merupakan miselium monokarion. Miselium ini mempunyai satu macam inti saja. Dalam kehidupannya, dua miselium primer yang serasi dapat mengadakan fusi atau melebur menjadi

miselium sekunder dan miselium dikarion. Miselium hasil peleburan ini mempunyai sel-sel dengan dua inti pada setiap selnya. Keadaan dikarion ini dapat dipertahankan melalui proses pembentukan sambungan apit. Miselium dikarion inilah yang menghasilkan tubuh buah suatu jamur (Chang dan Miles 1989).

Struktur reproduksi seksual yang dihasilkan di dalam tubuh bergantung pada kelompok jamurnya. Struktur reproduksi seksual pada Ascomycetes dinamakan askus dan spora yang terbentuk didalamnya dinamakan askospora. Jamur Basidiomycetes menghasilkan basidiospora yang dibentuk di atas basidium. Di dalam basidium dua inti saling melebur yang diikuti proses meiosis sehingga menghasilkan empat inti (Chang dan Miles 1989).

Chang dan Miles (1989) berpendapat bahwa, Pleurotus spp. termasuk ke dalam kelas Basidiomycetes. Semua jamur kelas Basidiomycetes membentuk tubuh buah atau basidium. Basidospora membentuk miselium monokariotik yang bersifat haploid (n).

2.2. Jamur Tiram (P. ostreatus)

Jamur P. ostreatus merupakan salah satu jenis jamur kayu. Pada umumnya masyarakat menyebut jamur tiram sebagai jamur kayu karena jamur ini banyak tumbuh pada media kayu yang sudah lapuk. Disebut jamur tiram atau oyster mushroom karena bentuk tudungnya agak membulat, lonjong dan melengkung seperti cangkang tiram. Batang atau tangkai tanaman ini tidak tepat berada pada tengah tudung, tetapi agak ke pinggir (Yuniasmara et al., 2001).

Jamur tiram putih secara alami hidup pada batang kayu yang sudah mati. Jamur ini mampu memproduksi enzim yang dapat mengurai material yang mempunyai kandungan selulosa dan lignin yang tinggi seperti yang dikandung oleh bahan buangan (limbah), baik dari tanaman pertanian maupun dari hasil hutan. Kemampuan jamur ini dalam mengurai selulosa dan lignin dapat dimanfaatkan dengan beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu: 1). Limbahnya digunakan sebagai media budidaya jamur; 2). Limbah sisa budidaya digunakan sebagai kompos; 3). Limbah budidaya jamur tiram dapat digunakan sebagai makanan tambahan bagi ternak ruminansia, karena bahan ini menjadi mudah dicernakan serta mengandung nilai gizi yang tinggi (Gunawan 1999).

Beberapa peneliti (Swann dan Taylor, 1993, 1995, McLaughlin et al.,1995 dan Berres et al. dalam Alexopoulus et al., 1996), membuat klasifikasi lengkap dari jamur tiram sebagai berikut: Kingdom: Fungi; Phylum: Basidiomycota; Klas: Hymenomycetes; Ordo: Agaricales; Family: Tricholomataceae; Genus: Pleurotus; Species: Pleurotus spp.. Moncalvo et al., (2002) dan Landcare Research (2004) dalam Herliyana (2007), mengklasifikasikan Pleurotus ke dalam famili tersendiri yaitu Pleurotaceae.

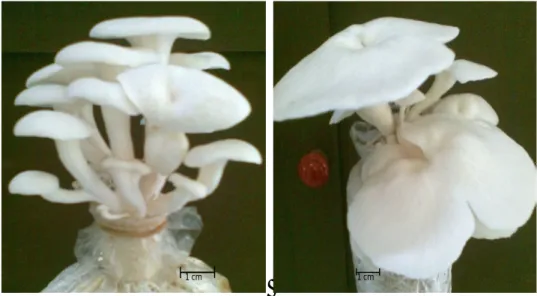

Sumber Foto : Dewi. A

Gambar 1 Tubuh buah Pleurotus ostreatus (Koleksi Laboratorium Penyakit Hutan, IPB).

2.3. Jamur Tiram (P. ostreatus) sebagai Jamur Pelapuk Kayu

Pelapukan kayu adalah proses berkurangnya kepadatan kayu yang disebabkan adanya penguraian bahan dasar kayu oleh jamur. Pelapukan disebabkan oleh jamur yang menggunakan kandungan dinding sel kayu sebagai sumber makanan (Cartwright dan Findlay 1958 dalam Herliyana 2007). Pelapukan dapat menyebabkan adanya gangguan struktural, yang terjadi secara cepat dan luas dan menyebabkan kerugian secara ekonomik dan kehilangan sumberdaya yang cukup besar. Hal tersebut sejalan dengan permintaan kayu yang semakin besar (Fegel dan Wegener 1989 dalam Herliyana 2007).

Jamur pelapuk secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga, yaitu brown rot fungi (jamur pelapuk coklat), white rot fungi (jamur pelapuk putih), dan

soft rot fungi. Brown rot fungi merupakan jamur tingkat tinggi dari kelas Basidiomycetes. Jamur kelas ini mampu mendegradasi holoselulosa kayu dan meninggalkan residu kecoklatan yang banyak mengandung lignin. White rot fungi merupakan jamur dari kelas Basidiomycetes yang mampu mendegradasi holoselulosa dan lignin sehingga menyebabkan warna kayu menjadi lebih muda daripada warna normal. Soft root fungi merupakan jamur dari kelas Ascomycetes. Jamur ini mampu mendegradasi selulosa dan komponen penyusun dinding sel kayu sehingga menjadi lebih lunak (Fengel dan Wegener 1989 dalam Herliyana 2007).

Pelapukan kayu oleh jamur dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap awal dan tahap lanjut. Pelapukan tahap awal, mula-mula terjadi perubahan warna dan pengerasan pada permukaan kayu. Pada tahap ini, benang-benang hifa akan menyebar ke segala arah terutama ke arah longitudinal. Hifa dapat juga berkembang pada permukaan kayu atau bagian kayu yang retak. Miselium bekerja seperti akar tanaman, yaitu menghisap zat makanan. Setelah tingkat permukaan dilalui, penampilan kayu berubah secara total. Sedangkan pelapukan tahap lanjutan, kekuatan kayu berkurang sehingga mudah dihancurkan dengan jari-jari tangan. Kerusakan terus berlanjut bahkan kayu teras rusak berat. pelapukan pada kayu berdiri umumnya menyebar secara vertikal dimana laju pelapukan lebih cepat pada tahap lanjutan (Boyce 1961).

Jamur pelapuk putih merombak lignin dan polisakrida. Kayu yang terdegardasi menjadi putih, kuning, atau coklat terang dan lunak. Umumnya menyerang kayu daun lebar. Kerugian lain adalah keuletan kayu dan derajat polimerasi menurun, kualitas serat serta kelarutan alkali hampir sama dengan kayu normal. Beberapa jamur pelapuk putih mengubah lignin dan hemiselulosa secara memilih, tetapi pada prinsipnya mereka mendegradasi seluruh komponen dinding sel kayu. Jamur pelapuk menyebabkan kayu menjadi pucat, kadang-kadang menyebabkan kayu menjadi rapuh, dan tampak lebih putih. Jamur pelapuk putih telah mendapat perhatian lebih dibanding jamur pelapuk lainnya, mungkin karena kemampuannya dalam menghasilkan enzim-enzim yang dapat diaplikasikan untuk kemampuan bioteknologi. Miselium tumbuh dan menyebar di dalam kayu dengan bantuan enzim-enzimnya kemungkinan melalui beberapa jalur seperti lamila,

noktah atau langsung menembus dinding sel (Fengel dan Wegener 1989 dalam Herliyana 2007).

Jamur pelapuk putih paling sering diuraikan sebagai pembuat penipisan progresif dari dinding sekunder, dimulai pada lumen dan maju keluar kearah lamela tengah. Fungi yang menghasilkan lapuk putih mampu mencerminkan semua komponen kayu yang utama, yaitu fraksi-fraksi lignin dan karbohidrat. Secara teoritik, fungi ini mampu menghasilkan degradasi sempurna dari substansi kayu. Dengan mengingat hal ini, bahwa fungi ini akan menghasilkan suatu penipisan seragam atau penghapusan progresif dari dinding sel kayu. Dalam kenyataanya, dilihat ada dua tipe yang berbeda dari cendawan pelapuk putih : a). mendekomposisikan lignin dan selulosa secara simultan lewat pembusukkan, dan b). memilih mendekomposisikan lignin pada tahap awal-awal pembusukan (Wilcox 1987).

2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Jamur

Jamur merupakan sekelompok tumbuhan tingkat rendah yang tidak berklorofil dan tubuhnya dapat terdiri dari satu sel atau lebih. Individu yang terdiri atas satu sel biasanya berbentuk benang-benang halus yang disebut miselium atau hifa. Karena tidak berklorofil, untuk hidupnya, jamur memerlukan bahan organik yang dapat diserap dari lingkungan sekitarnya (heterotrof). Bahan-bahan organik tersebut didapatkan oleh jamur dari benda mati (bersifat saprofitik) ataupun dari jasad hidup, seperti tumbuhan atau hewan (bersifat parasitik) (Alexopoulos dan Mims 1979 dalam Herliyana 1997).

Demikian halnya dengan jamur pelapuk kayu, untuk perkembangannya selain dipengaruhi oleh struktur dan komposisi kimia kayu, juga sangat dipengaruhi oleh faktor makanan atau nutrisi dan faktor-faktor lingkungan lainnya seperti suhu, pH dan kelembaban.

2.5. Siklus Pelapukan Kayu oleh Jamur Pelapuk

Umumnya siklus pelapukan oleh jamur pelapuk kayu dari kelas Basidiomycetes adalah sebagai berikut. Basidiospora menempel pada permukaan kayu karena terbawa udara, air, serangga atau bahan-bahan yang mudah terkena infeksi. Apabila keadaan lingkungan sesuai, basidiospora tersebut akan berkecambah menjadi hifa atau miselium yang berinti sel satu yang haploid (miselium primer) (Tambunan dan Nandika 1989 dalam Herliyana 1997). Dua hifa miselium primer yang kompatibel akan mengadakan somatogami sehingga terjadi dikarionasi (terjadinya hifa baru dengan tetap berinti dua), sehingga terbentuk miselium sekunder yang selanjutnya berinti dua yang masing-masing haploid (Buller 1924 dalam Herliyana 1997). Miselium sekunder ini berkembang secara khusus, yaitu tiap inti membelah diri dan hasil belahan tiap pasangan inti berkumpul lagi membentuk pasangan baru tanpa mengadakan kariogami dalam sel baru, sehingga miselium sekunder tiap sel selalu berinti dua. Pembelahan tiap-tiap inti diikuti dengan terbentuknya suatu kait yang mengakibatkan terjadinya suatu struktur pada tiap antar dua sel yang lama dan baru yang biasa disebut sambungan apit (clamp connection) (Buller 1924 dalam Herliyana 1997). Setelah terbentuk miselium sekunder yang sel ke sel pada kayu melalui lubang pengeboran yang dibuatnya di tempat-tempat pertemuan antara hifa itu dengan dinding sel atau melalui noktah-noktah dan dinding sel kayu.

2.6 Proses Pelapukan Kayu

Cartwright dan Findlay (1958) dalam Herliyana (1997) mendefinisikan pelapukan kayu sebagai berkurangnya kepadatan kayu, disebabkan karena terjadinya penguraian bahan dasar kayu oleh jamur. Karena jamur tidak mempunyai kemampuan untuk membentuk bahan organik sendiri, maka bahan-bahan organik kompleks yang ada dalam kayu dirombak untuk dijadikan sebagai sumber energi. Hasil dari proses respirasi oleh jamur tersebut berupa karbondioksida sesuai dengan dikemukakan di bawah ini.

Jamur pelapuk kayu dapat berkembang dalam kondisi lingkungan yang cocok melalui perkecambahan spora atau pertumbuhan segmentasi hifa (mycelium) yang berasal dari sumber-sumber yang terinfeksi di sekitarnya. Hifa tumbuh sepanjang permukaan kayu dan melakukan penetrasi untuk pertama kali melalui dinding sel kayu atau lubang yang dibuat oleh hifa itu sendiri (Haygreen dan Bowyer 1982; Manion 1981 dalam Herliyana 1997). Menurut Khan (1954) dan Shigo (1979) dalam Herliyana (1997) berpendapat bahwa kejadian tersebut merupakan awal dari proses pelapukan.

Kemampuan hifa menyerang sel-sel kayu ditentukan oleh kenormalan aktivitas pertumbuhan sel hifa yang ada pada ujung hifa, yang dikenal sebagai zona sub-apikal hifa. Sel-sel pada ujung hifa selain dapat mengadakan proses biokimia juga dapat menghasilkan enzim yang diperlukan untuk mempercepat (katalisator) proses biokimia dalam rangka menembus dinding sel kayu serta perolehan zat makanan yang diperlukan hifa (Haygreen dan Bowyer 1982 dalam Herliyana 1997).

2.7. Komponen Kayu yang Digunakan Jamur

Pada prinsipnya bahan yang terkandung dalam kayu dapat dimanfaatkan oleh jamur. Holoselulosa (selulosa dan hemiselulosa) serta lignin yang secara bersama-sama membentuk zat kayu, dirombak oleh mikroorganisme menjadi senyawa-senyawa lebih sederhana dengan bantuan enzim tertentu, sehingga dapat diabsorbsi dan dimetabolisme (Tambunan dan Nandika 1989).

Kayu adalah bahan alami yang berupa komposit dan terdiri atas sel-sel. Kayu dapat pula disebut polimer alami, mengingat 97 − 99% bobotnya berupa polimer (sekitar 90% pada kayu tropis). Nicholas (1987) dalam Herliyana (2007), mengatakan bahwa dalam kegiatan pelapukan kayu jamur membutuhkan nitrogen dan minerak-mineral. Kandungan nitrogen yang tersedia pada kayu kurang lebih 0,03 − 0,10%, sedangkan kandungan abu mineral tersebut mampu mendukung kegiatan pelapukan oleh jamur.

2.8. Pengaruh Serangan Jamur Pelapuk Kayu terhadap Sifat-sifat Kayu

Pengaruh serangan jamur pelapuk putih terhadap sifat-sifat kayu diantaranya adanya perubahan struktural kayu dari yang normal, pengurangan berat yang disebabkan oleh hilangnya sebagian selulosa dan lignin karena dirombak jamur, berkurangnya kekuatan kayu, peningkatan kadar air karena kayu yang telah diserang jamur banyak menyerap air dari pada kayu sehat, penurunan kalori terjadi karena intensitas pelapukan semakin tinggi maka nilai kalori semakin rendah sebab kayu yang lapuk memberi panas yang rendah pada kayu yang sehat, perubahan warna pelapuk putih menimbulkan warna putih pada bagian kayu yang terserang, perubahan bau akan menimbulkan bau yang tak sedap dan perubahan struktur mikroskopis pelapukan putih menyebabkan dinding sel kayu semakin lama makin tipis dan akhirnya habis (Nandika dan Tambunan 1989 dalam Herliyana 1997).

Jika jamur berkembang, akan terjadi perubahan sifat-sifat fisik dan kimia kayu yang terserang. Intensitas perubahan tersebut terutama tergantung pada luasnya perubahan tersebut terutama dari organisme yang dihasilkannya. Kayu yang terserang jamur pelapuk P. ostreatus hampir sama dengan kayu yang terserang jamur pelapuk putih lainnya, yaitu adanya perubahan warna kayu menjadi putih, kuning, merah cokelat atau cokelat muda (Padlinurjaji 1979 dalam Herliyana 1997).

Jamur pelapuk putih dapat dibedakan dengan jamur pelapuk cokelat, salah satunya secara kimiawi dengan larutan “guaicum” ditunjukkan dengan adanya perubahan warna menjadi biru pada media biakan jamur pelapuk putih, sedang pada media biakan jamur pelapuk cokelat tidak menunjukkan perubahan (Boyce 1961 dalam Herliyana 1997). Selain itu hampir semua jamur pelapuk putih memproduksi enzim oksidase, sedang jamur pelapuk cokelat tidak memberikan reaksi oksidase (Khan 1954; Boyce 1961 dalam Herliyana 1997).

Zat ekstraktif merupakan bagian kecil dari suatu pohon dan bukan merupakan penyusun struktur kayu, namun zat ini cukup esensial dan berpengaruh terhadap sifat-sifat kayu termasuk ketahanan terhadap serangan serangga dan organisme pelapuk lainnya karena bersifat racun (Ediningtyas 1993). Jenis dan banyaknya zat ekstraktif yang bersifat racun terhadap organisme perusak kayu

menentukan keawetan alami suatu jenis kayu. Penggolongan keawetan alami kayu didasarkan pada keawetan kayu teras. Hal ini disebabkan adanya zat ekstraktif seperti tanin dan senyawa-senyawa phenolik yang memiliki sifat racun dan dalam jumlah yang cukup dapat mencegah kerusakan kayu oleh faktor perusak, sehingga terdapat perbedaan ketahanan antara kayu gubal dan kayu teras. Selanjutnya Tobing (1977) mengemukakan bahwa kayu gubal memiliki keawetan yang rendah karena kayu gubal tidak mengandung zat ekstraktif. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Browning (1967) dalam Ediningtyas (1993) bahwa tidak ada jenis kayu yang menghasilkan kayu gubal yang awet. Selain itu variasi keawetan juga terdapat di dalam kayu teras, dimana kayu teras bagian luar lebih awet dibandingkan kayu teras bagian dalam (Tobing 1977).

2.9. Struktur Kayu Daun Lebar

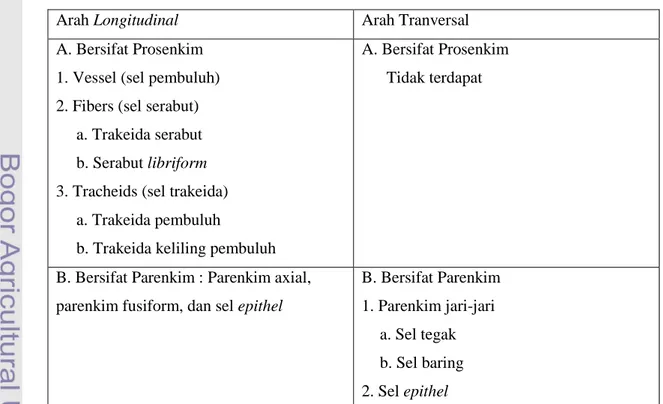

Batang kayu daun lebar pada dasarnya disusun oleh dua pola penyusunan sel-sel, yaitu sel-sel yang menyusun kayu ke arah longitudinal (axial) dan sel-sel yang menyusun kayu ke arah tranversal (horizontal). Pola penyusunan sel-sel tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 (Pandit dan Ramdan 2002).

Tabel 1 Elemen-elemen yang menyusun kayu daun lebar

Arah Longitudinal Arah Tranversal

A. Bersifat Prosenkim 1. Vessel (sel pembuluh) 2. Fibers (sel serabut)

a. Trakeida serabut b. Serabut libriform 3. Tracheids (sel trakeida)

a. Trakeida pembuluh

b. Trakeida keliling pembuluh

A. Bersifat Prosenkim Tidak terdapat

B. Bersifat Parenkim : Parenkim axial, parenkim fusiform, dan sel epithel

B. Bersifat Parenkim 1. Parenkim jari-jari

a. Sel tegak b. Sel baring 2. Sel epithel

Sel-sel kayu daun lebar pada dasarnya disusun oleh lima macam sel-sel pokok yaitu: 1). Pori atau sel pembuluh (Vessel cells); 2). Sel serabut (Fibers); 3). Sel parenkim (Parenchyma); 4). Sel trakeida (Tracheida); 5). Sel ephitel (Epithelial cells).

Sifat-sifat yang sama terdapat pada semua kayu, pada dasarnya dapat dibagi atas empat macam: 1). Semua batang pohon tersusun predominan dalam arah vertikal artinya kayu yang dihasilkan tersusun sebagian besar oleh sel-sel yang arahnya sejajar sumbu batang; 2). Kayu-kayu mempunyai struktur seluler, komposisi kimianya sama yaitu terdiri atas selulosa, hemiselulosa dan lignin; 3). Semua kayu mempunyai sifat anisotrapik, artinya sifat-sifat fisiknya berlainan menurut sumbu simetrinya (sumbu aksial, radial, dan tangensial). Keadaan ini disebabkan oleh struktur dan orientasi selulosa di dalam dinding sel, bentuk memanjang dari sel-sel kayu dan pengaturan aksial dan radial dari sel-sel dalam batang; 4). Kayu mempunyai sifat higroskopis yaitu sanggup melepaskan dan menghisap uap air menurut perubahan dalam kelembaban relatif dan suhu udara di sekitarnya, karena sifat higroskopis inilah maka kayu dapat menyusut atau mengembang tergantung dari kadar air yang dikandungnya (Pandit 1991 dalam Herliyana 2007).

2.10. Kayu Karet

Kayu H. brasilensis termasuk famili Ephorbiaceae. Di Indonesia kayu karet banyak terdapat pada perkebunan rakyat di Sumatera, Jawa dan Kalimantan untuk diambil getahnya. Pohon karet pertama kali dibudidayakan di Indonesia, Malaysia dan Singapura pada tahun 1876 (Siswanto dan Mudji 2002 dalam Fitriyani 2010).

Jumlah pohon per hektar berkisar antara 175 − 200 pohon. Batang bebas cabang berkisar 2 − 4 m, tidak silindris dengan diameter setinggi dada rata-rata 30 cm. Menurut Martawijaya (1972) kayu karet memiliki ciri-ciri, kayu teras yang masih segar berwarna keputihan dan lama-kelamaan berubah menjadi cokelat muda, sedangkan kayu gubal berwarna putih. Batas kayu gubal dan kayu teras tidak jelas. Serat kayunya lurus, tekstur agak kasar dan rata. Jari-jari halus dan

kadang lebar, pori-pori kayu terlihat jelas dengan mata biasa dalam bentuk soliter atau berkelompok dalam deretan radial 2 − 4 pori tersebar merata. Kayu karet termasuk dalam kelas kuat II − III dan memiliki berat jenis 0,61.

Sifat dasar lainnya yang menonjol dari kayu karet adalah kayunya mudah digergaji dan permukaan gergajinya cukup halus, serta mudah dibubut dengan menghasilkan permukaan yang rata dan halus. Kayu karet juga mudah dipaku, dan mempunyai karakteristik pelekatan yang baik dengan semua jenis perekat. Sifat yang khas dari kayu karet adalah warnanya yang putih kekuningan ketika baru dipotong, dan akan menjadi kuning pucat seperti warna jerami setelah dikeringkan. Selain warna yang menarik dan tekstur yang mirip dengan kayu ramin dan perupuk yaitu halus dan rata, kayu karet sangat mudah diwarnai (Eksanto 1996).

Tabel 2. Komposisi kimia kayu karet

Jenis Analisa Kadar (%)

Selulosa total 60,0-68,0

Alpha selulosa 39,0-45,0

Pentosan 19,0-22,0

Lignin 19,0-24,0

Abu 0,65-1,30

Sumber: Boerhendy dan Agustina 2006

2.11. Kayu Sengon

Kayu P. falcataria (L) Nielsen termasuk famili leguminosae. Sebaran alaminya di Irian Jaya dan Kepulauan Maluku. Sumber benih terdapat di Kediri (Jawa Timur). Tumbuh pada ketinggian 0-1200 m dpl dengan curah hujan 2400-4800 mm/tahun. Jenis ini tumbuh pada tanah berlapisan dalam, drainase baik. Toleran terhadap tanah asam, padat dan terpaan angin (Pandit dan Ramdhan 2002).

Warna teras dan gubalnya sukar dibedakan, warna kayunya putih abu-abu kecoklatan atau putih merah kecoklatan pucat. Tekstur agak kasar sampai kasar, arah serat terpadu dan kadang-kadang lurus, sedikit becorak. Kekerasan agak

lunak dan ringan. Pori bentuknya bulat sampai oval, tersebar, soliter dan gabungan pori yang terdiri dari 2-3 pori jumlahnya sedikit 4-7 per mm2 diameter tangensialnya sekitar 160-340 mikron dan bidang perforasi sederhana. Parenkim umumnya menyinggung pori sepihak (scanty) sampai selubung (vasicenteric), kebanyakan parenkim apotrakeal sebar yang terdiri 1-3 sel membentuk garis-garis tangensial diantara jari-jari. Jari-jari umumnya sempit terdiri dari 1-2 seri jumlahnya terdiri dari 6-12 per mm arah dan komposisi seragam yang terdiri hanya dari sel baring (Pandit dan Ramdan 2002).

Berat jenis rata-rata 0,33 (0,24 − 0,49), kelas awet V dan kelas kuat IV-V. Daya tahannya terhadap rayap kayu kering termasuk kelas III, sedangkan terhadap jamur pelapuk kayu termasuk kelas II-IV. Berdasarkan percobaan dengan cara dikubur jenis kayu sengon termasuk kelas awet IV-V (Abdurahim et al 1989). Kayu sengon dapat digunakan sebagai bahan bangunan perumahan terutama di pedesaan, peti, papan partikel, papan serat, papan wool semen, kelom, dan barang kerajinan lainnya (Pandit dan Ramdan 2002).

Tabel 3 Komposisi kimia kayu sengon

Jenis Analisa Kadar (%)

Selulosa total 49,4 Pentosan 15,6 Lignin 26,8 Abu Silika 0,6 0.2 Sumber: Atlas Kayu Jilid 2

2.12. Keawetan Alami Kayu

Keawetan kayu diartikan sebagai daya tahan kayu terhadap serangan faktor perusak kayu dari golongan biologis. Keawetan alami ditentukan oleh zat ekstraktif yang bersifat racun terhadap faktor perusak kayu, sehingga dengan sendirinya keawetan alami bervariasi sesuai dengan variasi jumlah zat ekstraktifnya. Hal ini menyebabkan keawetan alami berbeda-beda menurut jenis

kayu, dalam jenis kayu yang sama maupun dalam pohon yang sama (Tobing 1977).

Brown dan Panshin (1949) dalam Partini (2003) ketahanan alami kayu terhadap serangan organisme disebabkan oleh:

1. Dinding sel kayu terdiri dari polimer dengan berat mol tinggi yang tidak larut. Organisme memiliki enzim depolimerasasi saja yang mampu mengubah menjadi produk yang lebih sederhana sebagai sumber energi. 2. Lignifikasi kayu menghasilkan halangan fisik bagi serangan enzim pada

polisakarida karenanya, hanya organisme yang mempunyai enzim lignolitik saja yang mampu menghancurkannya. Selulosa kayu lebih bersifat kristalin sehingga kayu mempunyai ketahanan lebih besar terhadap kerusakan organisme perusak kayu.

3. Kayu mempunyai kandungan nitrogen rendah menyebabkan kayu tidak mudah terpengaruh pelapukan.

4. Kadar air yang tinggi diperlukan untuk deteriorasi kayu.

Tim ELSSPAT (1997) menyatakan bahwa, umur pohon memiliki hubungan yang positif dengan keawetan kayu. Jika pohon ditebang dalam umur yang tua, pada umumnya lebih awet daripada jika ditebang ketika muda karena semakin lama pohon tersebut hidup maka semakin banyak zat ekstraktif yang dibentuk. Berdasarkan penurunan berat kayu oleh jamur pelapuk, kayu dibagi ke dalam beberapa kelas awet.

Tabel 4 Kelas ketahanan kayu terhadap jamur

Kelas Ketahanan Penurunan Berat (%)

I Sangat tahan < 1

II Tahan 1-5

III Agak tahan 5-10

IV Tidak tahan 10-30

V Sangat tidak tahan >30

Terdapat lima kelas awet kayu, mulai dari kelas awet I (yang paling awet) sampai kelas awet V (yang paling tidak awet). Kelas awet kayu didasarkan atas keawetan kayu teras karena bagaimanapun awetnya suatu jenis kayu, bagian gubalnya selalu mempunyai keawetan yang terendah (kelas awet V). Hal ini disebabkan karena pada bagian kayu gubal tidak terbentuk zat-zat ekstraktif seperti phenol, tannin, alkaloide, saponine, chinon dan dammar. Zat-zat tersebut memiliki daya racun terhadap organisme perusak kayu (Findlay dan Martawijaya 1962 dalam Padlinurjaji 1977).