TINJAUAN PUSTAKA

Taksonomi Kemenyan

Taksonomi pohon kemenyan menurut Jayusman (2014) sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Subkingdom : Tracheobionta

Superdivisio : Spermatophyta

Divisio : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Subkelas : Dilleniidae

Ordo : Ebenales

Famili : Styracaceae

Gambar 1. Pohon kemenyan (Styrax spp.)

Van Steenis (1953 dalam Jayusman, 2014:10) menyebutkan bahwa secara umum

hanya empat jenis tanaman kemenyan yang dibudidayakan dan bernilai ekonomi

DRYLAND), Bulu (Styrax benzoine var. hiliferum), dan Siam (Styrax

tonkinennsis).

Umumnya masyarakat di Tapanuli dan Dairi, Provinsi Sumatera Utara

hanya membudidayakan jenis Toba dan Durame secara luas sedangkan jenis Bulu

kurang banyak dibudidayakan. Jenis kemenyan Siam hingga saat ini belum

banyak dikembangkan di Indonesia, namun telah dirintis penguasaan budidayanya

oleh Balai Penelitian kehutanan Sumatera.

Morfologi Pohon Kemenyan

Morfologi pohon Kemenyan menurut Jayusman (2014) sebagai berikut :

Pohon

Kemenyan termasuk pohon besar, tinggi dapat mencapai (20-40) m dan

diameter batang mencapai (60-100) cm. Batang lurus dengan percabangan sedikit.

Kulit beralur tidak terlalu dalam (3-7) mm dengan warna kulit merah anggur.

Daun

Kemenyan berdaun tunggal dan tersusun secara spiral. Daun berbentuk

oval bulat, bulat memanjang (ellips) dengan dasar daun bulat dengan ujung

runcing. Sebelah atas daun berwarna hijau dan sebelah bawah berwarna

kekuning-kuningan dengan pinggiran daun rata. Panjang daun mencapai (4-15) cm, lebar

daun (5-7,5) cm, tangkai daun (5-13) cm, helai daun mempunyai nervi (7-13)

pasang. Warna daun jenis Toba lebih gelap kecoklatan dan lebih tebal

dibandingkan jenis Durame dan Bulu.

Bunga

Kemenyan berkelamin dua, dengan tangkai bunga memiliki panjang

mahkota bunga masing-masing lima buah. Kemenyan berbunga secara teratur satu

kali setiap tahun. Waktu berbunga pohon kemenyan pada bulan November sampai

Januari.

Buah dan biji

Buah kemenyan berbentuk bulat gepeng dan lonjong berukuran (2,5-3)

cm. Biji berukuran (15-19) mm, dengan warna coklat keputihan. Biji kemenyan

terdapat di dalam buah dengan kulit buah berukuran (1,75-3,1) mm. Biji

kemenyan Toba berwarna coklat tua dan lebih gelap dibandingkan jenis Durame

dan Bulu.

Syarat Tumbuh Kemenyan

Tanaman ini umumnya tumbuh secara alami di Sumatera Utara, beberapa

syarat tumbuh kemenyan menurut Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1999)

sebagai berikut :

Tanah

Tanaman kemenyan tidak memerlukan persyaratan yang istimewa

terhadap jenis tanah, dapat tumbuh pada tanah bertekstur berat sampai ringan dan

tanah yang kurang subur sampai yang subur lebih baik. Jenis tanaman ini tidak

tahan terhadap genangan, sehingga untuk pertumbuhan memerlukan tanah yang

mempunyai porositas tinggi, di samping itu yang perlu diperhatikan tingkat

keasaman tanah (pH tanah). Berdasarkan kenyataan di lapangan tanaman

kemenyan tumbuh baik pada tingkat pH tanah antara 4 -7.

Iklim

Tanaman kemenyan memerlukan banyak cahaya matahari dan curah hujan

mm/tahun, suhu bulanan (17-29) ᵒC dan kelembaban rata-rata 85,04% dengan iklim basah Schmidt dan Ferguson tipe A dan B. Menurut Wibowo (2012) tipe

iklim A adalah daerah sangat basah dengan ciri vegetasi hutan hujan tropika

(0 < Q < 14,3) dan tipe iklim B adalah daerah basah dengan ciri vegetasi hutan

hujan tropika (14,3 < Q < 33,3). Keadaan iklim sangat besar pengaruhnya

terhadap pertumbuhan tanaman kemenyan.

Topografi

Secara alamiah tanaman kemenyan yang banyak terdapat di Sumatera

Utara tumbuh mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 1500 meter di atas

permukaan laut (mdpl), tetapi rata-rata tumbuh pada ketinggian antara (100-700)

mdpl. Jenis tanaman ini tumbuh pada keadaan lapangan dari mulai datar sampai

berbukit/bergelombang.

Jenis-Jenis Kemenyan

Menurut Jayusman (2014) jenis-jenis kemenyan ada empat yaitu sebagai

berikut :

Kemenyan Toba (Styrax paralleloneurum PERK)

Kemenyan Toba merupakan jenis yang paling banyak dibudidayakan di

daerah Tapanuli dan Dairi. Jenis ini tumbuh dan menyebar pada ketinggian > 600

mdpl di sentra produksi kemenyan di Tapanuli Utara. Penampilan daun jenis Toba

terkesan lebih gelap dan mengkilap dibandingkan jenis Durame dan Bulu. Getah

yang dihasilkan memiliki aroma balsamat tajam, warna putih kuning kecoklatan

dengan ukuran butiran getah panjang (3-7) cm dan lebar (1,5-2,5) cm. Kemenyan

Kemenyan Durame (Styrax benzoine DRYLAND)

Kemenyan Durame merupakan jenis kedua yang paling banyak

dibudidayakan di daerah Tapanuli. Jenis ini tumbuh dan menyebar pada

ketinggian mulai dari > 60 mdpl di daerah Sumatera Selatan dan Tapanuli Selatan,

sedangkan di sentra produksi kemenyan Tapanuli Utara banyak ditemukan pada

ketinggian > 600 mdpl. Umumnya kemenyan Durame dibudidayakan secara

campuran dengan jenis Toba dan Bulu. Penampilan daun jenis Durame terkesan

lebih terang warnanya dibandingkan jenis Toba. Getah yang dihasilkan memiliki

aroma balsamat agak tajam, warna putih-kuning kecokelatan dengan ukuran

butiran getah panjang (3-5) cm dan lebar (1-1,5) cm.

Kemenyan Bulu (Styrax benzoine var hiliferum)

Kemenyan Bulu merupakan jenis yang kurang banyak dikenal, hal ini

disebabkan oleh jumlah populasinya yang relatif sedikit. Jenis ini secara alam

banyak ditemukan di hutan alam Sibatuloteng-Simalungun dan cukup banyak

dibudidayakan di daerah Pahae dan Sarulla, Kabupaten Tapanuli Utara. Namun di

salah satu daerah Dolok Sanggul, jenis ini jarang atau sulit ditemukan. Getah yang

dihasilkan memiliki aroma balsamat kurang tajam, warna putih-kuning

kecokelatan dengan ukuran butiran getah panjang (3-5) cm dan lebar (1-1,5) cm.

Kemenyan Siam (Styrax tonkineensis Pierre)

Kemenyan Laos umumnya tumbuh pada elevasi (800-1600) mdpl. Jenis

ini dikelompokkan sebagai tanaman cepat tumbuh (fast growing species).

Penyebaran utama di negara Laos terdapat pada Provinsi Phongsali, Louang

Namtha, Oudomaxai, Louang Phabang dan Houa Phan (Pinyopusarerk, 1994).

lembut atau aroma vanila, besar butiran getah memiliki panjang (2,5-3,5) cm dan

lebar (1,5-1,9) cm.

Penyadapan dan Penakikan Getah Kemenyan

Kegiatan penyadapan secara umum terdiri dari kegiatan menakik,

membersihkan, dan mensugi. Kegiatan menakik merupakan kegiatan pertama

yang dilakukan dalam pengelolaan hutan kemenyan. Kegiatan menakik meliputi

kegiatan membersihkan semak-semak yang berdekatan dengan pohon kemenyan,

kemudian dilanjutkan dengan membersihkan pohon kemenyan dengan cara

mengguris (mengikis) bagian kulit pohon tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk

membersihkan lumut yang menempel pada kulit pohon sehingga getah yang

dihasilkan tidak kotor (Dede, 1998).

Pohon yang ditakik biasanya 10-15 pohon sesuai dengan besar batang.

Pohon yang ditakik kemudian ditinggalkan selama 3-4 bulan, selanjutnya pada

luka bekas takikan akan terbentuk getah yang sudah lengket dan mengering.

Kulit kering yang mengandung getah tadi dipotong dan dikupas dari batang

dengan menggunakan pisau panen dan kegiatan ini disebut “mensugi”. Hasil

panen yang diperoleh disebut kemenyan mata kasar (sidungkapi), mata halus,

tahir, dan juror. Produksi rata-rata antara (0,1-0,5) Kg/pohon. Setelah dilakukan

kegiatan pengumpulan getah maka + 2-3 bulan lagi getah akan keluar yang

mencuat dan menempel pada bekas luka takikan. Para petani kemudian memungut

hasilnya yang disebut kegiatan pembersihan (panen kedua). Kualitas getah yang

dihasilkan kemenyan tahir. Setelah 2-3 bulan kemudian maka getah ketiga akan

muncul lagi dan getah ini akan dikumpulkan pada saat akan dilakukan penakikan

Potensi dan Penyebaran Kemenyan

Pohon kemenyan menyebar pada berbagai negara meliputi Malaysia,

Thailand, Indonesia, dan Laos. Indonesia memiliki daerah sebaran pohon

kemenyan di Pulau Sumatera, Pulau Jawa bagian Barat dan Kalimantan Barat.

Sumatera memiliki sebaran terluas, terutama daerah Tapanuli dan Dairi.

Diperkirakan hampir 67% dari luas kebun kemenyan yang ada di Indonesia

terdapat di daerah Tapanuli Utara.

Gambar 2. Peta sebaran kemenyan di Tapanuli Utara Sumber : BPS Tapanuli Utara

Pada tahun 1910, produksi kemenyan Tapanuli Utara sekitar 1.200 ton,

kemudian naik menjadi sekitar 2.300 ton pada tahun 1930 dan pada tahun 1950

produksi meningkat menjadi sekitar 3.400 ton. Luas tanaman kemenyan pada

tahun 1990 adalah lebih kurang 22.793 ha. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki

tanaman paling luas yaitu 21.119 ha dengan produksi sekitar 4.000 ton. Pada

tahun 1993 luas tanaman kemenyan di Tapanuli Utara adalah 17.299 ha dengan

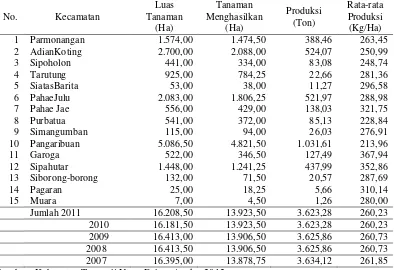

Tanaman kemenyan merupakan tanaman terluas yang diusahakan oleh

masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu pada tahun 2011 seluas 16.181,50

ha. Tanaman kemenyan tersebar di seluruh kecamatan Tapanuli Utara,

sebagaimana dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Luas dan produksi kemenyan di kabupaten Tapanuli Utara

No. Kecamatan 10 Pangaribuan 5.086,50 4.821,50 1.031,61 213,96 11 Garoga 522,00 346,50 127,49 367,94 Sumber : Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka, 2012.

Kualitas Getah Kemenyan

Menurut Sasmuko (1999) kualitas kemenyan yang diperdagangkan di

Sumatera belum memiliki suatu standar umum yang berlaku, baik dalam transaksi

pedagang dan eksportir. Perbedaan standar tersebut menurut petani, pedagang,

dan pengolah, antara lain:

Petani

Kemenyan dibedakan juga atas masa panennya, yakni masa panen besar

(getah mata kasar dan getah mata halus) serta masa panen menurun (getah tahir

Pedagang dan pengolah

Pengolah merupakan industri yang mengolah getah kemenyan dari

kemenyan mentah menjadi kemenyan tampangan. Kemenyan yang dibeli

pedagang berupa sam-sam (campuran), mata kasar dan mata halus (kualitas I dan

II), tahir (kualitas III), dan jurur (kualitas IV). Getah disortir dengan memakai

ayakan, sehingga dapat diatur sesuai dengan mutu yang diinginkan, dapat dilihat

pada tabel 2.

Tabel 2. Kualitas getah kemenyan menurut pedagang dan pengolah No. Mutu Keterangan

1. Kualitas I Kemenyan mata kasar atau sidungkapi adalah bongkahan kemenyan berwarna putih sampai putih kekuning-kuningan dengan rata-rata diameter > 2 cm.

2. Kualitas II Kemenyan mata halus adalah kemenyan berwarna putih sampai putih kekuning-kuningan berdiameter 1 - 2 cm.

3. Kualitas III Kemenyan tahir adalah jenis kemenyan yang bercampur dengan kulit atau kotoran lainnya, berwarna cokelat dan terkadang berbintik-bintik putih atau kuning serta besarnya lebih dari ukuran kemenyan mata halus. 4. Kualitas IV Kemenyan jurur adalah kemenyan yang biasa dicampur atau disamakan

dengan kemenyan tahir. Warnanya merah dan lebih kecil dari mata halus.

5. Kualitas V Kemenyan barbar adalah kulit kemenyan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit saat pembersihan.

6. Kualitas VI Kemenyan abu adalah sisa-sisa yang berasal dari semua kualitas getah kemenyan. Bentuk dan warnanya seperti abu kasar.

Sumber : Sasmuko, 1999

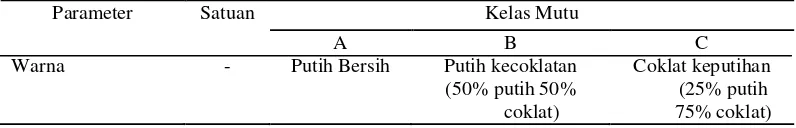

Perdagangan getah kemenyan di dalam negeri telah mengenal

penggolongan kualitas baik lokal maupun standar kualitas kemenyan nasional.

Standar Nasional Indonesia (SNI) kemenyan disusun karena diperlukan

persyaratan mutu getah kemenyan dalam rangka mengikuti perkembangan pasar

yang cukup tinggi dan teknologi pangan. Berdasarkan SNI 7940:2013 getah

kemenyan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi dan persyaratan khusus pada getah kemenyan Parameter Satuan Kelas Mutu

A B C

Warna - Putih Bersih Putih kecoklatan (50% putih 50%

coklat)

Kadar abu % < 1 < 1 >1 - < 5

Kadar kotoran % < 1 < 1 >1 - < 2

Titik lunak 0C > 92 > 88 > 80 Kadar asam sinamat % > 30 21 - 29 < 20

Sumber: Standar Nasional Indonesia (SNI) No.7940-2013

Kandungan Kimia Kemenyan

Daun kemenyan mengandung saponin, flavonoid dan polifenol

(Hutapea, 1994). Getah kemenyan mengandung asam sinamat, asam benzoat,

esternya (seperti koniferilbenzoat, koniferilsinamat dan asam sinamilsinamat),

triterpenoid/steroid (berupa turunannya yaitu asam siaresinolik dan asam

sumaresinolik) (Stahl, 1985).

Manfaat Getah Kemenyan

Menurut Jayusman (2014) secara tradisional getah kemenyan digunakan

sebagai dupa pada upacara religi. Getah kemenyan juga digunakan pada industri

pembuatan rokok dengan mencampurkan tembakau rokok dan getah kemenyan.

Khan (2001) menyebutkan bahwa getah kemenyan mengandung asam sinamat

(C6H5CH-CHOOH). Kandungan asam sinamat pada getah kemenyan berperan

penting sebagai bahan penolong pada pembuatan berbagai bahan kimia. Seiring

perkembangan zaman asam sinamat digunakan pada berbagai industri kimia.

Menurut Jayusman (2014) penggunaan asam sinamat sebagai berikut :

Pembuatan obat-obatan (farmasi)

Asam sinamat pada bidang farmasi digunakan sebagai antiseptic,

expectorant (pelega pernafasan), obat katarak mata, dan pada pembuatan

Pembuatan parfum dan kosmetik

Asam sinamat pada pembuatan parfum dimanfaatkan sebagai fix active

yang berfungsi menahan aroma pada parfum agar tahan lama. Negara Perancis

telah menghasilkan parfum dengan paten bernama “Lait Virginal”. Pada

pembuatan kosmetik asam sinamat dimanfaatkan sebagai sun screening agent

yaitu sebagai pelindung kulit terhadap sinar matahari dan juga karena memiliki

sifat astrigent, sehingga dapat mengeluarkan kotoran-kotoran yang terdapat pada

kulit (wajah).

Pengawetan makanan dan minuman

Asam sinamat pada pengawet makanan dan minuman digunakan sebagai

food additive yaitu bahan tambahan untuk makanan dan minuman terutama

pengawetan. Menurut Botanical Dermatology Database (2004) bahwa jumlah

asam sinamat yang dibutuhkan untuk setiap kilogram/liter makanan atau minuman

untuk pengawetan sebanyak 1,25 mg.

Asam Sinamat

Asam sinamat adalah senyawa bahan alam dengan rumus kimia

C6H5CHCHCOOH atau C9H8O2, berwujud kristal putih, sedikit larut dalam air,

dan mempunyai titik leleh 133°C serta titik didih 300°C. Asam sinamat terdapat

dalam berbagai tanaman, misalnya mesoyi (Messoia aromatica Becc) dan

kemenyan (Styrax spp.). Senyawa ini memiliki berbagai aktivitas biologis, antara

lain antibakteri, anestetik, antiinflamasi, antispasmodik, antimutagenik, fungisida,

herbisida serta penghambat enzim tirosinase (Rudyanto et al., 2008).

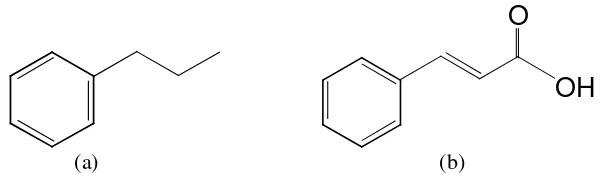

Menurut Lenny (2006) asam sinamat termasuk turunan senyawa

senyawa fenol utama yang berasal dari jalur shikimat. Biosintesa senyawa

fenilpropanoida yang berasal dari jalur shikimat pertama kali ditemukan dalam

mikroorganisme seperti bakteri, kapang dan ragi, sedangkan asam shikimat

pertama kali ditemukan pada tahun 1885 dari tumbuhan lllicium religiosum dan

kemudian ditemukan dalam banyak tumbuhan.

O

OH

(a) (b)

Gambar 3. Kerangka dasar (a) fenilpropanoida, (b) asam sinamat

Pokok-pokok reaksi biosintesa dari jalur shikimat dimulai dengan

pembentukan asam shikimat dimulai dengan kondensasi aldol antara suatu tetrosa

yaitu eritrosa dan asam fosfoenolpiruvat. Pada kondensasi ini, gugus metilen

-CH2- dari asam fosfoenolpiruvat berlaku sebagai nukleofil dan beradisi dengan

gugus karbonil C=O dari eritrosa menghasilkan suatu gula yang terdiri dari 7 atom

karbon. Selanjutnya reaksi yang analog (intramolekuler) menghasilkan asam

5-dehidrokuinat yang mempunyai lingkar sikloheksana yang kemudian diubah

menjadi asam shikimat.

Berikutnya aromatisasi dari asam prefenat menghasilkan fenilpiruvat yang

menghasilkan fenilalanin melalui reaksi reduktif aminasi. Akhirnya, deaminasi

dari fenilalanin menghasilkan asam sinamat. Reaksi paralel sejenis terhadap

tirosin yang mempunyai tingkat oksidasi yang lebih tinggi menghasilkan asam

O

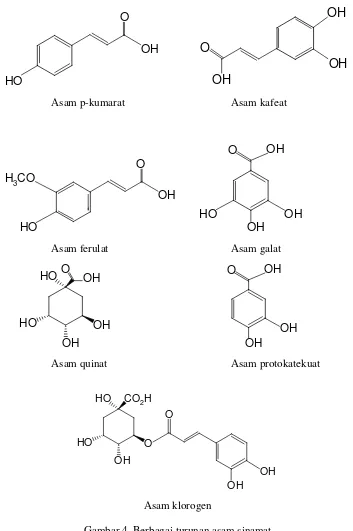

Asam p-kumarat Asam kafeat

O

Gambar 4. Berbagai turunan asam sinamat

Titrasi atau Volumetri

Menurut Rodiani (2013) analisis titrimetri atau analisa volumetri adalah

analisa kuantitatif dengan mereaksikan suatu zat yang dianalisis dengan larutan

yang dianalisis dan larutan standar tersebut berlangsung secara kuantitatif. Analisa

titrimetri merupakan satu bagian kimia analisis. Perhitungannya berdasarkan

hubungan stoikiometri dari reaksi-reaksi kimia dimana a molekul analit A,

bereaksi dengan t molekul reagensia T. Reagensia T disebut titran, ditambahkan

sedikit demi sedikit dari dalam buret.

aA + tT Produk

Larutan dalam buret bisa berupa larutan standar yang konsentrasinya

diketahui dengan cara standarisasi ataupun larutan dari zat yang akan ditentukan

konsentrasinya. Penambahan titran diteruskan sampai jumlah T secara kimia

setara atau ekuivalen, maka keadaan tersebut dikatakan telah mencapai titik

ekuivalensi dari titrasi itu. Untuk mengetahui kapan penambahan titran itu harus

dihentikan, digunakan zat indikator yang dapat menunjukkan terjadinya kelebihan

titran dengan perubahan warna. Perubahan warna ini bisa tepat atau tidak tepat

pada titik ekuivalensi. Titik dalam titrasi pada saat indikator berubah

warna disebut titik akhir titrasi.

Gambar 5. Proses titrasi

- Reaksi harus berjalan sesuai dengan suatu persamaan reaksi tertentu, tidak boleh ada reaksi sampingan.

- Harus ada perubahan yang terlihat pada saat titik ekuivalen tercapai, baik secara kimia maupun fisika.

- Harus ada indikator yang cocok untuk menentukan titik akhir titrasi, jika reaksi tidak menunjukkan perubahan kimia dan fisika.

- Reaksi harus berlangsung cepat, sehingga titrasi dapat dilakukan dalam beberapa menit (widiarto, 2009).

Skrining Fitokimia

Skrining fitokimia adalah pemeriksaan kimia secara kualitatif terhadap

senyawa-senyawa aktif biologis yang terdapat dalam simplisia dan ekstrak

tumbuhan. Senyawa - senyawa tersebut adalah senyawa organik, oleh karena itu

skrining terutama ditujukan untuk golongan senyawa organik seperti alkaloida,

flavonoid, triterpenoid/steroid, tanin, dan sapotanin. Skrining merupakan langkah

awal dari pemeriksaan tumbuhan tersebut untuk membuktikan ada tidaknya

senyawa kimia tertentu dalam tumbuhan tersebut yang dapat dikaitkan dengan

aktivitas biologinya (Farnsworth, 1996). Uraian beberapa metabolit sekunder

tersebut adalah sebagai berikut:

Alkaloid

Alkaloid merupakan golongan zat tumbuhan sekunder yang terbesar.

Alkaloid mencakup senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom

nitrogen, biasanya dalam gabungan, sebagai bagian dari sistem siklik. Alkaloid

sering bersifat racun bagi manusia dan banyak yang mempunyai kegiatan fisiologi

(Harbone, 1987). Pada umumnya alkaloid merupakan senyawa padat berbentuk

kristal atau amorf, tidak berwarna dan mempunyai rasa pahit. Dalam bentuk bebas

alkaloid merupakan basa lemah yang sukar larut dalam air tetapi mudah larut

dalam pelarut organik (Rusdi, 1998).

Flavonoid

Flavonoid merupakan senyawa polar yang umumnya mudah larut dalam

pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dan lain-lain (Markham,

1988). Nurachman (2002) menambahkan bahwa senyawa-senyawa flavonoid

umumnya bersifat antioksidan dan banyak yang telah digunakan sebagai salah

satu komponen bahan baku obat-obatan.

Saponin

Saponin berasal dari bahasa Latin yaitu “sapo” yang berarti sabun dan

sifatnya menyerupai sabun. Saponin merupakan senyawa aktif permukaan yang

kuat yang menimbulkan busa jika dikocok dalam air dan pada konsetrasi yang

rendah sering menyebabkan hemolisis sel darah merah. Beberapa saponin bekerja

sebagai antimikroba dan saponin tertentu menjadi penting karena dapat diperoleh

dari beberapa tumbuhan dengan hasil yang baik dan digunakan sebagai bahan

baku untuk sintesis hormon steroid yang digunakan dalam bidang kesehatan

(Robinson, 1995).

Tanin

Tanin merupakan golongan senyawa aktif tumbuhan yang bersifat fenol.

Tanin memiliki aktivitas antibakteri, secara garis besar mekanismenya adalah

pembentukan iaktan senyawa kompleks tanin terhadap ion logam yang dapat

menambah daya toksisitas tanin itu sendiri (Akiyama et al., 2001).

Triterpenoid/steroid

Triterpenoid merupakan salah satu senyawa organik yang hanya tersebar

di alam. Triterpenoid banyak ditemukan dalam tumbuhan tingkat tinggi sebagai

minyak atsiri yang memberi bau harum dan bau khas pada tumbuhan dan bunga

(Thomson, 1993). Triterpenoid dari tumbuhan biasanya digunakan sebagai

senyawa aromatik yang menyebabkan bau pada eucalyptus, pemberi rasa pada

kayu manis, cengkeh, jahe dan pemberi warna kuning pada bunga.

Triterpenoid/steroid tumbuhan mempunyai manfaat penting sebagai obat