DOSIS EFEKTIF KOMBINASI NATRIUM TIOSULFAT DAN NATRIUM NITRIT SEBAGAI ANTIDOT KERACUNAN SIANIDA AKUT PADA

MENCIT JANTAN GALUR SWISS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.)

Program Studi Ilmu Farmasi

Oleh : Libertus Tintus H NIM : 04 8114 122

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

DOSIS EFEKTIF KOMBINASI NATRIUM TIOSULFAT DAN NATRIUM NITRIT SEBAGAI ANTIDOT KERACUNAN SIANIDA AKUT

PADA MENCIT JANTAN GALUR SWISS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.)

Program Studi Ilmu Farmasi

Oleh : Libertus Tintus H NIM : 04 8114 122

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

Dedicated to :

My First Goal -Jesus Christ -,

Papa, Mama, Donny, Luci, Christ ina,

Almamat erku,

And everyone’ s who know’ s Me

Ketika berat untuk menapakkan satu langkah,

Beranilah kawan...

Ketika letih melihat kenyataan,

Hadapilah teman!!

Ketika engkau tahu bahwa engkau sendirian..

Ingatlah Dia yang lebih dahulu meninggalkanmu

Sebab tapak kaki terlalu indah untuk diukirkan

Dan kenyataan terlalu riang untuk dimaknai

Untuk apa meninggalkan jejak?

Jika kelak jejakmu hanya akan tersapu

Untuk apa menjalani yang indah?

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Libertus Tintus H NIM : 048114122

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

DOSIS EFEKTIF KOMBINASI NATRIUM TIOSULFAT DAN NATRIUM NITRIT SEBAGAI ANTIDOT KERACUNAN SIANIDA AKUT PADA MENCIT JANTAN GALUR SWISS

berserta perangkat yang diperlukan. Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 22 Juli 2008 Yang menyatakan,

PRAKATA

Tiba saatnya bagi penulis untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, rahmat dan penyertaan-Nya membuat penulis mampu untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Dosis Efektif Kombinasi Natrium Tiosulfat Dan Natrium Nitrit Sebagai Antidot Keracunan Sianida Akut Pada Mencit Jantan Galur Swiss”.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Farmasi (S. Farm.), Program Studi Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Sanata Dharma, Yogyakarta. Sekaligus untuk menambah kasanah pengetahuan dalam dunia kesehatan pada umumnya, dan dunia kefarmasian pada khususnya.

Rasa terimakasihpun pantas penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terwujudnya skripsi ini. Dukungan baik secara langsung maupun tak langsung yang mereka berikan akan sangat bermanfaat bagi penulis.

Adapun ucapan terimakasih yang tulus hendak penulis haturkan kepada : 1. Bapa di surga yang telah mengutus putra-Nya yang tunggal ke dunia

untuk menebus dosa manusia dan untuk menyertai umat-Nya yang masih berjuang di dunia ini.

3. Ipang Djunarko, S.Si., Apt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan segala waktu dan kesabarannya dalam mendampingi penulis dari awal penelitian hingga selesainya skripsi ini.

4. Mas Parjiman, Mas Heru, Mas Kayat selaku laboran Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang bersedia membantu dan menemani penulis selama melakukan penelitian.

5. Pak Agus (laboran Laboratorium Farmakologi) Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Pak Surono (UPHP) Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, atas bantuannya dalam menyediakan hewan uji.

6. Papa dan Mama yang selalu mendoakan penulis selama penulis jauh dari mereka. Terimakasih juga atas dukungannya sejak penulis dilahirkan di dunia ini.

7. Bude Yati dan Oma Sri terimakasih atas senyuman dan kesabarannya dalam mendidik penulis.

8. Paulus Donny J dan Lucia F, my funny little brother.

9. Dedek Christina Santi D. P. (my inspired), untuk dukungan, kasih sayang, air mata, senyuman, canda tawa, dan buat semua yang kamu berikan. Kamulah kado terindahku.

11. Lidia Kristalia dan Cin Frengky Cuwondo, terimakasih ya buat pikiran kalian.

12. Andrew Arief Sudarmono untuk pertemanan selama ini, dukungan, dan kesetiaannya.

13. Brian Handoko Suciadi untuk pertemanan selama ini, dukungan, dan kebersamaannya.

14. Teman-teman SMA yang masih terus bersama hingga kini (Bambang dan adiknya Septo dan Dion, Jose Anon, Eman Sonlay, Bertus), terimakasih dukungannya.

15. Patar, Riki, Nobi, Dina, Monik, dan semua teman-teman SMP lainnya yang sudah membantu penulis menemukan jati diri.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah mendukung untuk terwujudnya skripsi ini.

Segala kesempurnaan adalah milik Bapa, maka penulis yang jauh dari sempurna inipun mengucapkan kata maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Dari sini penulis sadar bahwa betapa penting kritik dan saran yang membangun agar karya ini menjadi lebih baik dan bermanfaat. Akhir kata, semoga karya ini berguna bagi perkembangan dunia kesehatan pada umumnya dan dunia kefarmasian pada khususnya.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 28 Juli 2008 Penulis,

DOSIS EFEKTIF KOMBINASI NATRIUM TIOSULFAT DAN NATRIUM NITRIT SEBAGAI ANTIDOT KERACUNAN SIANIDA AKUT PADA

MENCIT JANTAN GALUR SWISS

Intisari

Sianida merupakan senyawa racun yang dapat mengganggu kesehatan serta mengurangi bioavailabilitas nutrien di dalam tubuh. Natrium tiosulfat dan natrium nitrit dikenal sebagai antidotum yang dapat dikombinasikan untuk terapi keracunan sianida, tetapi berapa kisaran dosisnya belum banyak diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gejala, mekanisme, wujud, sifat, efek, dan kisaran dosis kombinasi natrium tiosulfat dan natrium nitrit yang efektif untuk menangani keracunan sianida akut pada mencit.

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental murni dengan rancangan acak lengkap pola searah. Empat puluh dua ekor mencit jantan dibagi dalam 7 kelompok yang terdiri dari : kelompok I diberi pelarut yang digunakan yaitu aquadest 25 mg/KgBB p.o., kelompok II diberi larutan KCN dosis 26 mg/KgBB p.o., kelompok III diberi Na2S2O3 dosis 22.960 mg/KgBB dan NaNO2 dosis 62.460 mg/KgBB diberikan secara i.p., kelompok IV-VII diberi larutan KCN secara p.o. kemudian diberi antidot kombinasi natrium tiosulfat dan natrium nitrit dengan peringkat dosis natrium tiosulfat berturut-turut : 0.468 mg/KgBB, 3.279 mg/KgBB, 22.960 mg/KgBB dan 160.720 mg/KgBB i.p., untuk natrium nitrit menggunakan 1 peringkat dosis saja yaitu 62.460 mg/KgBB i.p.

Didapatkan bahwa gejala keracunan sianida pada mencit meliputi : hilang kesadaran, gagal nafas, kejang, sampai menimbulkan kematian. Wujud efek toksik sianida berupa perubahan biokimia dan juga perubahan fungsional. Sifat dari keracunan sianida pada mencit tidak terbalikkan. Kisaran dosis kombinasi natrium tiosulfat dan natrium nitrit sebagai antidot untuk keracunan sianida pada mencit sebesar 22.960 mg/KgBB untuk natrium tiosulfat dan 62.460 mg/KgBB untuk natrium nitrit secara i.p. Meningkatnya dosis natrium tiosulfat pada kombinasi dengan natrium nitrit dapat meningkatkan efek pengawaracunan sianida pada mencit.

EFFECTIVE DOSAGE OF SODIUM TIOSULPHATE AND SODIUM NITRIT AS A COMBINATION FOR THE ANTIDOT OF ACUTE

POISONING CIANIDE IN MALE MICE SWISS STRAIN

Abstract

Cyanide is a toxic compound that can interfere the health and reduce the nutrient bioavailability in the body. Sodium tiosulphate and sodium nitrit can be used together for the therapy of cyanide poisoning, but there is a few experiment about the dosage. The purpose of this experiment is to find out the symptom, mechanism, form, characteristic, effect, and the range of the combination dosage of sodium tiosulphate and sodium nitrit which is effective to prevent the acute toxicity of cyanide in male mice.

This experiment belong to pure experimental with one way random sampling design. Fourty two male mice divided into 7 groups consist of group I given the solvent that is aquadest 25 mg/KgBB p.o., group II given by KCN solution 26 mg/KgBB, group III given Na2S2O3 22.960 mg/KgBB and NaNO2 62.460 mg/KgBB i.p., group IV-VII given KCN solution then given combination of antidote that is sodium tiosulphate and sodium nitrit with dosage range for the sodium tiosulphate is : 0.468 mg/KgBB, 3.279 mg/KgBB, 22.960 mg/KgBB, and 160.720 mg/KgBB i.p., sodium nitrit only use 1 dosage that is 62.460 mg/KgBB i.p.

And the result for the symptom of cyanide poisoning including : unconscious, breath failure, convultion, even death. The form of the toxic effect is biochemistry and fungtional altered. The characteristic of cyanide poisoning is irreversible. The dosage of combination of sodium thiosulfat and sodium nitrit is 22.960 mg/KgBB for the sodium thiosulfat and 62.460 mg/KgBB for the sodium nitrit via i.p. The rise of the sodium thiosulfat dosage also make the rise of the antidote effect in mice.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ... i

HALAMAN JUDUL ... ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iii

HALAMAN PENGESAHAN ... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ... v

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI…... vi

PRAKATA …... vii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... x

INTISARI ... xi

ABSTRACT ... xii

DAFTAR ISI ... xiii

DAFTAR TABEL ... xvi

DAFTAR GAMBAR ... xvii

DAFTAR LAMPIRAN... xviii

BAB I. PENGANTAR ... 1

A. Latar Belakang ... 1

1. Permasalahan ... 4

2. Keaslian penelitian ... 4

3. Manfaat penelitian ... 5

B. Tujuan Penelitian ... 5

BAB II. PENELAAHAN PUSTAKA... 7

B. Masuknya Racun ke dalam Tubuh... 12

C. Efek Racun pada Tubuh ...14

D. Penanganan Keracunan ...17

E. Evaluasi Kondisi Darurat dan Perawatannya... 19

F. Asas Umum Terapi Antidot ...23

G. Asam Sianida ...24

H. Antidotum Sianida ...29

I. Natrium Tiosulfat ...36

J. Natrium Nitrit...39

K. Landasan Teori...42

L. Hipotesis...43

BAB III. METODE PENELITIAN ... 44

A. Jenis dan Rancangan Penelitian ... 44

B. Variabel dan Definisi Operasional ... 44

C. Bahan Penelitian... 46

D. Alat dan Instrumen Penelitian... 46

E. Tata Cara Penelitian ... 47

1. Pembuatan larutan dan penetapan dosis KCN ... 47

2. Pembuatan larutan dan penetapan dosis natrium tiosulfat... 47

3. Pembuatan larutan dan penetapan dosis natrium nitrit... 47

4. Pengelompokkan hewan uji ... 48

5. Penanganan hewan uji……….48

F. Analisis Hasil ... 49

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 50

A. Dosis Efektif Kombinasi Natrium Tiosulfat dan Natrium Nitrit sebagai Antidotum Sianida ... 50

1. Perbandingan antar kelompok pada gejala efek toksik jantung berdebar……….. 55

2. Perbandingan antar kelompok pada gejala efek toksik hilang kesadaran………..58

3. Perbandingan antar kelompok pada gejala efek toksik gagal nafas….61 4. Perbandingan antar kelompok pada gejala efek toksik kejang …...64

5. Perbandingan antar kelompok pada gejala efek toksik mati.... ……...67

B. Hubungan Dosis Kombinasi antara Natrium Tiosulfat dan Natrium Nitrit dengan Efek Penawaran Racun ...71

C. Sifat Terbalikkan Kombinasi Natrium Tiosulfat dan Natrium Nitrit pada Keracunan Sianida... 74

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN...80

A. Kesimpulan ... 80

B. Saran ... 80

DAFTAR PUSTAKA ... 81

DAFTAR TABEL

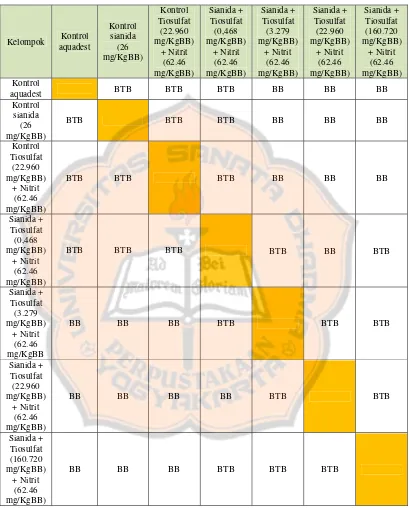

Tabel I. Hasil pengamatan gejala efek toksik sianida terhadap 7 kelompok perlakuan ... 51 Tabel II. Hasil perbandingan antar kelompok pada gejala efek toksik jantung

berdebar... 56 Tabel III. Hasil perbandingan antar kelompok pada gejala efek toksik hilang

kesadaran... 62 Tabel IV. Hasil perbandingan antar kelompok pada gejala efek toksik gagal nafas

... 67 Tabel V. Hasil perbandingan antar kelompok pada gejala efek toksik kejang .... 71 Tabel VI. Hasil perbandingan antar kelompok pada gejala efek toksik mati... 77 Tabel VII. Hasil perbandingan pengamatan gejala efek toksik sianida terhadap

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penggantian sianida dari sitokrom a3 oksidase oleh methemoglobin ... 31 Gambar 2 Struktur kimia 4-DMAP (4-dimethylaminophenol) ... 32 Gambar 3 Pengubahan sianmethemoglobin menjadi tiosianat oleh rodanase dan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data waktu (detik) timbulnya gejala efek toksik akibat pemberian sianida secara peroral, aquadest secara peroral, Na-tiosulfat + Na-nitrit secara intraperitonial………91 Lampiran 2. Data waktu (detik) timbulnya gejala efek toksik akibat pemberian

Sianida + tiosulfat 0.468 mg/KgBB + nitrit, Sianida + Na-tiosulfat 3.279 mg/KgBB + Na-nitrit, Sianida + Na-Na-tiosulfat 22.960 mg/KgBB + Na-nitrit, Sianida + Na-tiosulfat 160.720 mg/KgBB + Na-nitrit………..92 Lampiran 3. Data waktu (detik) timbulnya gejala efek toksik akibat pemberian

BAB I

PENGANTAR

A. Latar Belakang

Sianida merupakan senyawa racun yang dapat mengganggu kesehatan serta mengurangi bioavailabilitas nutrien di dalam tubuh. Selain di dalam ketela pohon dan kacang koro; sianida juga sering dijumpai pada daun salam, cherry, ubi, dan keluarga kacang–kacangan lainnya seperti kacang almond. Sianida merupakan racun yang bekerja cepat, berbentuk gas tak berbau dan tak berwarna, yaitu hidrogen sianida (HCN) atau sianogen khlorida (CNCl) atau berbentuk kristal seperti sodium sianida (NaCN) atau potasium sianida (KCN). Racun ini menghambat sel tubuh mendapatkan oksigen sehingga yang paling terpengaruh adalah jantung dan otak (Utama, 2006).

Masuknya sianida ke dalam tubuh tidak hanya melewati saluran pencernaan tetapi dapat juga melalui saluran pernafasan, kulit dan mata. Yang dapat menyebabkan keracunan tidak hanya sianida secara langsung tetapi dapat pula bentuk asam dan garamnya, seperti asam hidrosianik sekitar 2,500–5,000 mg.min/m3 dan sianogen klorida sekitar 11,000 mg.min/m3 (Utama, 2006).

Gejala yang paling cepat muncul setelah keracunan sianida adalah iritasi pada lidah dan membran mukus serta suara desir darah yang tidak teratur. Gejala dan tanda awal yang terjadi setelah menghirup HCN atau menelan garam sianida adalah kecemasan, sakit kepala, mual, bingung, vertigo, dan hypernoea, yang diikuti dengan dyspnea, sianosis (kebiruan), hipotensi, bradikardi, dan sinus atau aritmea AV nodus. Dalam keracunan stadium kedua, tampak kecemasan berlebihan, koma, dan terjadi kejang, nafas tersengal-sengal, kolaps kardiovaskular, kulit menjadi dingin, berkeringat, dan lembab. Nadi menjadi lemah dan lebih cepat. Tanda terakhir dari toksisitas sianida meliputi hipotensi, aritmia kompleks, gagal jantung, udem pada paru-paru dan kematian (Utama, 2006).

Jika sianida yang masuk ke dalam tubuh masih dalam jumlah yang kecil maka sianida akan diubah menjadi tiosianat yang lebih aman dan diekskresikan melalui urin. Selain itu, sianida akan berikatan dengan vitamin B12. Tetapi bila jumlah sianida yang masuk ke dalam tubuh dalam dosis yang besar, tubuh tidak akan mampu untuk mengubah sianida menjadi tiosianat maupun mengikatnya dengan vitamin B12 (Utama, 2006).

tiosianat (SCN-) yang diekresikan melalui urin. Tiosianat ini dibentuk secara langsung sebagai hasil katalisis dari enzim rhodanese dan secara indirek sebagai reaksi spontan antara sianida dan sulfur persulfida (Utama, 2006). Reaksi ini membutuhkan sumber utama yaitu sulfur sulfan namun jumlahnya dalam tubuh terbatas maka natrium tiosulfat dapat digunakan sebagai antidot dalam keracunan sianida karena natrium tiosulfat dapat berfungsi sebagai pemasok sulfur. Natrium tiosulfat merupakan antidot pilihan jika diagnosisnya belum tentu jelas karena keracunan sianida atau bukan, seperti dalam kasus yang disebabkan oleh asap rokok (Meredith, 1993).

Melihat kasus–kasus yang telah terjadi dan penjelasan mengenai bahaya sianida bagi manusia maka besar kemungkinan seseorang mengalami keracunan sianida, untuk itulah diperlukan tindakan untuk mengatasi keracunan sianida, yang salah satunya adalah dengan menggunakan antidotum (Meredith, 1993). Dari literatur yang didapat, antidotum yang dapat digunakan pada keracunan sianida adalah natrium nitrit dan juga natrium tiosulfat tetapi selama ini berapa besar dosis efektifnya dan bagaimana cara penggunaannya belum diketahui dengan pasti.

keracunan sianida akut. Natrium tiosulfat akan bekerja dengan mekanisme mempercepat eliminasi, sedangkan natrium nitrit akan bekerja dengan mekanisme hambatan bersaing (Kerns, 2002).

Berdasarkan latar belakang di atas maka diperlukan penelitian toksikologi klinis mengenai berapa besar dosis natrium nitrit dan natrium tiosulfat yang efektif untuk mengatasi keracunan sianida. Pada percobaan ini digunakan hewan uji mencit kemudian hasilnya dikonversikan ke dosis manusia. Dengan mengetahui dosis efektif antidot pada manusia maka dapat digunakan untuk pengawaracunan pada keracunan sianida.

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, timbul permasalahan untuk diteliti :

a. Berapa besar dosis efektif natrium tiosulfat yang dikombinasikan dengan natrium nitrit sebagai antidot untuk keracunan sianida pada mencit?

b. Apakah meningkatnya dosis natrium tiosulfat sebagai kombinasi dengan natrium nitrit dapat meningkatkan efek penawaran racun pada keracunan sianida pada mencit?

c. Bagaimana sifat terbalikkan natrium tiosulfat dan natrium nitrit pada keracunan sianida pada mencit?

2. Keaslian penelitian

antidotum keracunan sianida adalah sebesar 62.460 mg/KgBB secara i.p. Selain itu dari penelitian tersebut diketahui pula bahwa hubungan antara dosis natrium nitrit dengan efek pengawaracunan sianida dosis 26 mg/KgBB adalah tidak berbanding lurus. Namun, sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian tentang Kombinasi Natrium Tiosulfat dan Natrium Nitrit Sebagai Antidot Terhadap Keracunan Sianida Akut Pada Mencit Jantan Galur Swiss.

3. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan tentang natrium tiosulfat dan natrium nitrit sebagai antidotum keracunan sianida. b. Manfaat metodologis

Penelitian ini dapat memberi informasi tentang metode antidot kombinasi dan cara pemberian lainnya.

c. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui berapa besar dosis efektif dari natrium nitrit dan natrium tiosulfat yang dapat digunakan pada pelayanan kefarmasian.

B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui besar dosis efektif kombinasi natrium tiosulfat dan natrium nitrit yang efektif untuk keracunan sianida pada mencit.

BAB II

PENELAAHAN PUSTAKA

A. Toksikologi

Merupakan ilmu yang lebih tua dari farmakologi. Disiplin ini mempelajari sifat-sifat racun zat kimia terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Sedikitnya 50.000 zat kimia kini digunakan oleh manusia dan karena tidak dapat dihindarkan, maka kita harus sadar tentang bahayanya (Anonim, 1995).

1. Definisi toksikologi

Beberapa sumber mengkaji tentang definisi toksikologi antara lain: toksikologi ditakrifkan sebagai ilmu yang mempelajari aksi bahaya zat kimia atas sistem biologi tertentu (Loomis, 1978). Lu (1995) mendefinisikan toksikologi sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek toksik berbagai bahan terhadap makhluk hidup dan sistem biologik lainnya. Toksikologi ialah ilmu pengetahuan mengenai kerja senyawa kimia yang merugikan terhadap organisme hidup (Ariens, Mutschler, Simonis, 1986). Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang zat kimia dan aksinya di dalam tubuh (Clarke and Clarke, 1975). Toksikologi juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang efek yang merugikan dari zat kimia atau zat asing secara fisik dalam sistem biologik (Hayes, 2001). Jadi istilah toksikologi ialah ilmu yang mempelajari pengaruh kuantitatif zat kimia atas sistem-sistem biologi, yang pusat perhatiannya terletak pada aksi berbahaya zat kimia itu (Donatus, 2001).

makhluk hidup yang terpejani oleh racun, mekanisme aksi toksik, respons sel atau organel terhadap aksi toksik, wujud dan sifat efek toksik. Hal tersebut merupakan tolok ukur ketoksikan dari zat berbahaya (Loomis, 1978). Racun adalah suatu zat yang walaupun dalam jumlah yang sedikit dapat menyebabkan rasa sakit jika masuk kedalam tubuh. Rasa sakit dapat bersifat ringan (contohnya : sakit kepala atau mual) atau parah (contohnya, sakit yang tiba-tiba atau demam yang sangat tinggi), dan keracunan yang parah dapat menyebabkan kematian (Henry, 1997).

Toksisitas merupakan istilah relatif yang biasa digunakan dalam membandingkan suatu zat kimia dengan yang lainnya. Suatu hal yang biasa untuk mengatakan bahwa suatu zat kimia lebih toksik daripada zat kimia lainnya. Perbandingan antara zat kimia seperti itu sangat tidak informatif, kecuali jika pernyataaan tersebut melibatkan informasi tentang mekanisme biologi yang sedang dipermasalahkan dan juga kondisi bagaimana zat kimia tersebut berbahaya. Karena itu pendekatan toksikologi adalah dari segi studi tentang berbagai efek zat kimia atas berbagai sistem biologi, dengan penekanan pada mekanisme efek berbahaya zat kimia itu dan berbagai kondisi di mana efek berbahaya itu terjadi (Loomis, 1978).

2. Asas umum toksikologi 1. Kondisi efek toksik

kondisi efek toksik ialah kondisi subyek atau makhluk hidup, meliputi keadaan fisiologi (misalnya : berat badan, umur, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, kecepatan aliran darah, status gizi, kehamilan, genetika, jenis kelamin, ritme sirkadian, ritme diurnal, dan keadaan patologi misalnya : penyakit saluran cerna, kardiovaskular, hati dan ginjal) berbagai macam kondisi itu, akan mempengaruhi ketersediaan zat beracun atau metabolitnya di dalam sel sasaran atau keefektifan antaraksinya, dengan sel sasaran. Dengan cara demikian akan menentukan ketoksikan sesuatu zat beracun. Jadi jelaslah bahwa ketoksikan zat beracun, salah satunya ditentukan oleh kondisi efek toksiknya (Donatus, 1990a). Cara suatu racun masuk kedalam tubuh disebut rute pemaparan atau rute absorpsi. Jumlah racun yang mencapai kealiran darah selama waktu tertentu tergantung dari rute absorpsinya (Henry, 1997).

2. Mekanisme aksi efek toksik

3. Wujud efek toksik

Beberapa racun diubah oleh tubuh menjadi zat-zat kimia yang lain, yang disebut metabolit dan kemungkinan dapat bersifat kurang beracun atau malah lebih beracun dari senyawa aslinya. Metabolit lebih mudah dikeluarkan dari tubuh daripada senyawa aslinya. Perubahan racun menjadi metabolit sebagian besar terjadi di hati (Henry, 1997). Pada dasarnya merupakan perubahan biokimia, fungsional, dan struktural, namun tidak berarti bahwa efek toksik zat beracun sepenuhnya dapat terpisah dengan tegas kedalam tiga jenis wujud dasar efek toksik itu (Donatus, 1990a).

elektron (Donatus, 1990a).

Jenis efek toksik berdasarkan perubahan fungsional meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan antaraksi zat beracun dengan reseptor atau tempat aktif enzim yang sifatnya terbalikkan sehingga dapat mempengaruhi fungsi homeostasis tertentu. Termasuk dalam jenis wujud efek toksik ini diantaranya anoksia, gangguan pernafasan, gangguan sistem saraf, hiper atau hipotensi, hiper atau hipoglikemia, perubahan keseimbangan cairan atau elektrolit, perubahan kontraksi atau relaksasi otot atau hipo/hiperemi. Hal tersebut dapat terjadi karena hambatan enzim yang secara normal bertanggung jawab terhadap penawaracunan neurotransmitter itu (Donatus, 1990a).

Efek toksik berdasarkan perubahan struktural, meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel yang akhirnya terwujud sebagai kekacauan struktural yang terdapat tiga respon histopatologi dasar sebagai tanggapan terhadap adanya luka sel, yakni degenerasi, profilerasi dan inflamasi atau perbaikan. Pada perubahan struktural ini bersifat tak terbalikkan, misalnya degenerasi lemak (Donatus, 1990a).

4. Sifat efek toksik

racunnya. Ciri khas dari wujud efek toksik yang tak terbalikkan yaitu : (1) kerusakan yang terjadi sifatnya menetap (2) pemejanan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan efek toksik dan (3) pemejanan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang seefektif dengan yang ditimbulkan oleh pemejanan racun dengan takaran besar dalam jangka pendek (Donatus, 1990a). Racun yang tidak berubah (masih dalam bentuk utuhnya) maupun bentuk metabolitnya biasanya dikeluarkan melalui urin, feses, atau keringat, atau udara yang dihembuskan saat bernafas. Mekanisme perubahan racun dari darah ke urin terjadi di ginjal dan mekanisme perubahan racun dari darah ke gas yang dihembuskan saat bernafas terjadi di paru-paru. Racun yang terdapat di feses mungkin melewati usus tanpa diabsorpsi oleh pembuluh darah yang ada diusus atau jika diabsorpsi maka akan dikembalikan lagi ke usus (Henry, 1997).

B. Masuknya Racun ke dalam Tubuh

Racun dapat masuk ke dalam tubuh diantaranya melalui :

parah (Henry, 1997).

Jika seseorang muntah setelah menelan racun maka racun dapat dikeluarkan dari tubuh sebelum racun mencapai peredaran darah. Jadi jika pasien keracunan tidak muntah maka perlu dipaksa untuk mutah. Ada 2 macam cara yang lain untuk menghambat masuknya racun ke peredaran darah, yaitu dengan pemberian arang aktif yang dapat mengikat racun sehingga tidak melewati dinding usus, atau dengan pemberian laksatif sehingga racun dapat dikeluarkan dari saluran pencernaan dengan lebih cepat, racun yang tidak dapat menembus dinding usus dan mencapai sistem peredaran darah, tidak akan memberikan efek pada tubuh. Racun akan melewati saluran pencernaan dan keluar melalui feses (Henry, 1997).

2. Melalui paru-paru karena terhirup melalui mulut atau hidung (inhalasi). Racun yang berbentuk gas, uap, debu, asap atau spray dapat terhirup melalui mulut dan hidung dan masuk ke paru-paru. Hanya partikel-partikel yang sangat kecil yang dapat melewati paru-paru. Partikel-partikel yang lebih besar akan tertahan dimulut, tenggorokan dan hidung dan mungkin dapat tertelan. Racun yang dapat sampai ke paru-paru akan masuk ke peredaran darah dengan sangat cepat karena tempat pertukaran udara di paru-paru memiliki dinding yang tipis dan banyak terdapat aliran darah (Henry, 1997).

dapat masuk melalui kulit. Racun lebih cepat melewati kulit yang hangat, basah atau berkeringat dibanding dengan kulit yang dingin atau kering dan lebih cepat melewati kulit yang terluka atau terbakar daripada kulit yang utuh (Henry, 1997).

C. Efek Racun pada Tubuh Racun memiliki efek, diantaranya :

1. Efek lokal a. Pada kulit

Zat kimia dapat merusak kulit, menyebabkan kulit menjadi kemerahan atau berbintik-bintik merah, nyeri, bengkak, berair atau seperti terbakar. Zat kimia yang bersifat iritan, menyebabkan gatal, rasa seperti terbakar, nyeri, saat terkena langsung tapi tidak menimbulkan rasa seperti terbakar apabila langsung dicuci. Beberapa zat iritan tidak menimbulkan efek pada saat pertama mengenai kulit, tapi setelah kontak berikutnya dapat menyebabkan kemerahan atau berbintik-binti merah. Zat kimia yang bersifat korosif atau kausatik menyebabkan rasa nyeri seperti terbakar dengan lebih cepat dan merusak kulit, menyebabkan kulit berair dan berubah warna menjadi abu-abu atau kecoklatan (Henry, 1997).

b. Pada mata

Zat iritan atau korosif dapat menyebabkan nyeri yang hebat pada mata dengan sangat cepat dan menyebabkan cacat pada mata hingga kebutaan. Mata tampak merah dan berair (Henry, 1997).

c. Pada usus

dalam usus nyeri pada perut, muntah dan diare, dan muntahan serta fesesnya mungkin mengandung darah. Jika tenggorokan terasa terbakar, kemungkinan akan terjadi peradangan dengan cepat sehingga menyebabkan orang tidak dapat bernafas (Henry, 1997).

d. Pada saluran pernafasan dan paru-paru

Beberapa gas dan uap dapat menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan dan saluran pernafasan bagian atas dan dapat menyebabkan batuk dan susah bernafas. Beberapa gas dan uap dapat merusak paru-paru dengan mekanisme tertentu sehingga menyebabkan paru-paru terisi air. Hal ini dapat terjadi segera setelah seseorang menghirup zat tersebut atau dapat juga terjadi hingga 48 jam kemudian. Orang dengan paru-paru terisi air tidak dapat bernafas dengan baik. Beberapa gas dapat menyebabkan udem pada paru-paru, juga dapat mengiritasi hidung, tenggorokan dan saluran pernafasan atas, dan dapat menyebabkan batuk serta menyebabkan susah bernafas. Saat orang mulai batuk dan susah bernafas, mereka harus dijauhkan dari gas tersebut dengan cepat dan dibawa ke udara terbuka, jika memungkinkan (Henry, 1997).

Beberapa gas, seperti karbon monoksida, tidak memiliki efek pada hidung dan tenggorokan. Gas beracun yang tidak menimbulkan batuk atau tidak menghambat saluran pernafasan sangat berbahaya, karena kita tidak menyadari sebenarnya kita sedang menghirup racun (Henry, 1997).

e. Melalui injeksi pada kulit

atau ular. Racun yang tersuntik kedalam pembuluh darah menimbulkan efek yang sangat cepat. Racun yang tersuntik kebawah kulit atau otot harus melewati beberapa lapis jaringan sebelum mencapai pembuluh darah, sehingga aksinya lebih lambat (Henry, 1997).

f. Pada bagian yang terinjeksi

Racun iritan yang terinjeksi ke kulit, seperti racun dari sengat serangga dan gigitan ular, dapat menyebabkan nyeri dan bengkak ditempat yang terkena (Henry, 1997).

2. Efek sistemik

Ada beberapa cara sehingga racun dapat menyebabkan sakit :

a. Merusak organ-organ seperti otak, saraf, jantung, hati, paru-paru, ginjal atau kulit. Sebagian besar racun memiliki efek yang lebih besar pada satu atau dua organ dibanding organ yang lain. Organ yang terkena efek lebih besar disebut sebagai organ sasaran

b. Memblok hubungan antar saraf

c. Menghentikan kerja tubuh sama sekali, misalnya menghentikan pemasokan energi atau oksigen (Henry, 1997).

3. Efek pada bayi yang masih dalam kandungan

dan mati. Ada beberapa racun yang hanya menyerang bayi tanpa menimbulkan efek pada ibunya. Hal ini sangat berbahaya karena ibu tidak mengetahui bahwa bayinya terkena racun (Henry, 1997).

Jika seorang ibu hamil mengkonsumsi alkohol atau merokok selama kehamilannya maka dapat membahayakan bayinya. Obat-obatan juga dapat membahayakan bayi yang masih dalam kandungan. Wanita hamil sebaiknya tidak mengkonsumsi obat-obatan kecuali yang diresepkan oleh dokter (Henry, 1997).

D. Penanganan Keracunan

Pada umumnya para pakar sependapat bahwa penanganan keracunan bahan berbahaya akut, dibagi dalam tiga tahap tindakan, yakni : tindakan terapi suportif, penyidikan jenis racun penyebab, dan terapi antidot (Donatus, 1997). 1. Terapi suportif

Pada dasarnya merupakan tindakan pertolongan pertama, ditujukan untuk memperbaiki kondisi dan menyelamatkan jiwa penderita. Tindakan ini akan memelihara fungsi vital seperti pernafasan dan peredaran darah, sehingga penderita selamat serta menjadi lebih mudah dan kooperatif untuk menjalani terapi antidot berikutnya. Memperhatikan tujuan dan fungsi terapinya, jelas bahwa terapi suportif harus dilakukan dengan cepat atau sesegera mungkin (Donatus, 1997).

2. Penyidikan jenis racun penyebab

a. Wawancara dengan penderita atau penghantar.

b. Pemeriksaan gejala-gejala keracunan yang ada secara sistematis.

c. Pemeriksaan wadah dan sisa bahan penyebab yang dicurigai, muntahan, air kencing, atau darah penderita. Pengiriman bahan yang diperoleh pada butir c ke laboratorium (Donatus, 1997).

3. Terapi antidot

Merupakan tata cara yang secara khusus ditujukan untuk membatasi intensitas (kekuatan) efek toksik zat kimia atau menyembuhkan efek toksik yang ditimbulkannya, sehingga bermanfat dalam mencegah timbulnya bahaya lebih lanjut. Berarti, sasaran terapi antidot adalah pengurangan intensitas efek toksik, lantas, bagaimana cara penatalaksanaannya? (Donatus,1997).

Seperti telah diungkapkan, keberacunan (intensitas efek toksik) suatu bahan berbahaya di antaranya ditentukan oleh keberadaan bahan berbahaya di tempat kerja yang melebihi harga KTM-nya lebih lanjut, keadaan ini bergantung pada keefektifan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi bahan berbahaya terkait.

diperlukan penghambatan distribusi atau peningkatan eliminasinya. Masalahnya sekarang, bagaimana tata cara pelaksanaan masing-masing strategi tersebut (Donatus, 1997)?

Ketiga strategi dasar terapi antidot tersebut dapat dikerjakan dengan metode yang tak khas atau metode yang khas. Dimaksud dengan metode tak khas ialah metode umum yang dapat diterapkan terhadap sebagian besar zat beracun. Metode khas ialah metode yang hanya digunakan bila zat beracunnya telah tersidik jati dirinya serta zat antidotnya tersedia (Donatus, 1997).

E. Evaluasi Kondisi Darurat dan Perawatannya

Ketika merawat orang pada kasus keracunan, diperlukan ulasan yang cepat untuk menentukan langkah yang tepat dan membutuhkan perawatan untuk menyelamatkan penderita. Berikut adalah daftar langkah-langkah untuk menangani orang yang keracunan (Olson, 2007).

1. Jalur udara. a. Assessment.

Faktor yang secara umum dapat menyebabkan kematian akibat overdosis obat atau keracunan adalah terhambatnya jalur pernafasan, yang disebabkan oleh lidah yang lunak, penarikan nafas pada paru-paru yang terisi oleh zat-zat dalam lambung, atau pernafasan yang terhenti (Olson, 2007).

b. Perawatan.

2. Pernapasan.

Selama terdapat masalah dengan jalur udara, gangguan pernafasan merupakan penyebab utma kematian pada pasien yang keracunan atau overdosis obat. Pasien mungkin akan mengalami komplikasi seperti : gagal nafas, hipoksia, atau bronkospasm (Olson, 2007).

3. Sirkulasi.

a. Dugaan awal dan perawatannya.

1) Periksa tekanan darah dan denyut nadi dan ritmenya.

2) Mulai memonitor elektrokardiografik (ECG) secara terus-menerus. 3) Lancarkan jalur vena.

4) Perhatikan peredaran darahnya. 5) Berikan infuse intravena.

6) Pada pasien yang sakit serius (seperti : pasien yang memiliki hipotensi, kejang, koma), gunakan Foley cateter pada kandung kemihnya, periksa urin untuk tes toksikologi, amati urin setiap jam.

b. Hambatan AV dan bradikardi. c. Pemanjangan interval QS d. Takikardi.

e. Aritmia ventricular. f. Hipotensi.

4. Mengubah status mental. a. Koma dan pingsan

1) Pemeriksaan. Penurunan tingkat kesadaran merupakan komplikasi umum yang paling serius dari overdosis obat atau keracunan: koma dan pingsan merupakan akibat adanya depresi pada sistem otak, yang disebabkan karena agen antikolinergik, obat-obat simpatolitik, depresan, atau toksin yang menyebabkan hipoksia seluler; koma kadang-kadang merupakan suatu gejala setelah obat atau toksin menyebabkan hilang kesadaran; koma mungkin juga disebabkan oleh adanya luka pada otak dengan infark atau perdarahan di otak (Olson, 2007).

2) Komplikasi koma sering ditandai dengan depresi respiratori yang merupakan penyebab utama kematian. Kondisi lain yang dapat menandai atau bersamaan dengan koma meliputi hipotensi, hipotermia, hipertermia dan rhabdomyolisis (Olson, 2007).

3) Diagnosis lain : trauma di kepala atau perdarahan di intracranial; ketidaknormalan jumlah glukosa, natrium atau elektrolit lain didalam darah; hipoksia; hipotiroid; kerusakan hati atau ginjal; hipertermi atau hipotermi (Olson, 2007).

b. Kejang

1) Pemeriksaan. Kejang merupakan penyebab utama kematian pada overdosis obat atau keracunan. Umumnya kejang biasanya menjadi hilang kesadaran, sering juga bersamaan dengan lidah yang tergigit dan pengekuaran urin berlebihan (Olson, 2007).

2) Komplikasi. Kejang dapat menyebabkan masalah pada saluran nafas, dapat juga menyebabkan asidosis, hipertermia, rhabdomyolysis, dan kerusakan otak (Olson, 2007).

3) Diagnosis lain : adanya gangguan metabolisme yang serius (misal hipoglikemia, hiponatremia, hipokalemia, atau hipoksia); trauma pada kepala; epilepsi idiopathik; penarikan alkohol atau obat hipnotik sedatif; hipertermia; infeksi pada susunan saraf pusat; febrile kejang pada anak-anak (Olson, 2007).

F. Asas Umum Terapi Antidot

Pada umumnya, para pakar sependapat bahwa tindakan pertama yang sebaiknya dilakukan atas penderita keracunan akut zat kimia ialah terapi suportif, yakni memelihara fungsi vital seperti pernafasan dan sirkulasi. Tindakan selanjutnya yang umum dilakukan meliputi upaya membatasi penyebaran racun dan meningkatkan pengakhiran aksi racun (Donatus, 2001).

Ketoksikan racun sebagian besar ditentukan oleh keberadaan (lama dan kadar) racun (bentuk senyawa utuh atau metabolitnya) di tempat aksi tertentu di dalam tubuh. Keberadaan racun tersebut ditentukan oleh keefektifan absorpsi, distribusi dan eliminasinya. Jadi, pada umumnya intensitas efek toksik pada efektor berhubungan erat dengan keberadaan racun di tempat aksi dan takaran pemejanannya (Donatus, 2001).

Takrif terapi antidot yang dinyatakan oleh Loomis (1978). Tujuan terapi antidot ialah untuk membatasi intensitas efek toksik racun, sehingga bermanfaat untuk mencegah timbulnya efek berbahaya selanjutnya. Dengan demikian, jelas bahwa sasaran terapi antidot ialah intensitas efek toksik racun (Donatus, 2001).

Pada dasarnya dalam praktek toksikologi klinik, terapi antidot dapat dikerjakan dengan metode yang tak khas atau yang khas. Dimaksud dengan metode tak khas ialah metode umum yang dapat diterapkan terhadap sebagian besar racun. Metode khas, ialah metode yang hanya digunakan bila senyawa yang kemungkinan bertindak sebagai penyebab keracunan telah tersidik, serta zat antidotnya ada (Donatus, 2001).

strategi dasar, cara, dan pilihan terapi antidot. Sasaran terapi antidot ialah penurunan atau penghilangan intensitas efek toksik racun. Intensitas efek ini ditunjukkan oleh tingginya jarak antara nilai ambang toksik (KTM) dan kadar puncak racun dalam plasma atau tempat aksi tertentu. Strategi dasar terapi antidot meliputi penghambatan absorpsi dan distribusi (translokasi), peningkatan eliminasi, dan atau penaikkan ambang toksik racun dalam tubuh (Donatus, 2001).

G. Asam Sianida

Asam sianida merupakan senyawa racun yang dapat mengganggu kesehatan serta mengurangi bioavailabilitas nutrien di dalam tubuh. Sianida sering dijumpai di dalam kacang almond, daun salam, cherry, ubi. Di dalam koro atau tanaman dari keluarga kacang-kacangan dan ketela pohon (Utama, 2006). Sianida merupakan senyawa kimia yang toksik dan memiliki beragam kegunaan, termasuk sintesis senyawa kimia, analisis laboratorium, dan pembuatan logam. Nitril alifatik (acrylonitrile dan propionitrile digunakan dalam produksi plastic yang kemudian dimetabolisme menjadi sianida. Obat vasodilator seperti nitroprusida melepaskan sianida pada saat terkena cahaya ataupun pada saat metabolisme. Sianida yang berasal dari alam (amigdalin dan glikosida sinogenik lainnya) dapat ditemukan dalam biji aprikot, singkong, dan banyak tanaman lainnya, beberapa diantaranya dapat berguna, tergantung pada keperluan ethnobotanikal. Acetonitrile, sebuah komponen pada perekat besi, dapat menyebabkan kematian pada anak-anak (Olson, 2007).

dan tak berwarna, yaitu hidrogen sianida (HCN) atau sianogen khlorida (CNCl) atau berbentuk kristal seperti sodium sianida (NaCN) atau potasium sianida (KCN) (Utama, 2006). Hidrogen sianida merupakan gas yang mudah dihasilkan dengan mencampur asam dengan garam sianida dan sering digunakan dalam pembakaran plastik, wool, dan produk natural dan sintetik lainnya. Keracunan hidrogen sianida dapat menyebabkan kematian, dan pemaparan secara sengaja dari sianida (termasuk garam sianida) dapat menjadi alat untuk melakukan pembunuhan ataupun bunuh diri (Olson, 2007).

Akibat racun sianida tergantung pada jumlah paparan dan cara masuk tubuh, lewat pernapasan atau pencernaan. Racun ini menghambat sel tubuh mendapatkan oksigen sehingga yang paling terpengaruh adalah jantung dan otak. Paparan dalam jumlah kecil mengakibatkan napas cepat, gelisah, pusing, lemah, sakit kepala, mual dan muntah serta detak jantung meningkat. Paparan dalam jumlah besar menyebabkan kejang, tekanan darah rendah, detak jantung melambat, kehilangan kesadaran, gangguan paru serta gagal napas hingga korban meninggal (Utama, 2006).

Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai sianida yaitu : 1. Kondisi pemejanan

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kondisi pemejanan sianida antara lain: a. Jenis pemejanan : akut dan kronis

b. Jalur pemejanan : inhalasi, mata, dan saluran pencernaan c. Lama, kekerapan : akut atau berulang

1) Dosis letal dari sianida adalah : asam hidrosianik sekitar 2,500–5,000 mg.min/m3, dan untuk sianogen klorida sekitar 11,000 mg.min/m3 (Meredith, 1993).

2) Terpapar hidrogen sianida meskipun dalam tingkat rendah (150-200 ppm) dapat berakibat fatal. Tingkat udara yang diperkirakan dapat membahyakan hidup atau kesehatan adalah 50 ppm. Batasan HCN yang direkomendasikan pada daerah kerja adalah 4.7 ppm (5 mg/m3 untuk garam sianida). HCN juga dapat diabsorpsi melalui kulit (Olson, 2007).

3) Ingesti pada orang dewasa sebanyak 200 mg sodium atau potassium sianida dapat berakibat fatal. Larutan dari garam sianida dapat diabsorpsi melalui kulit (Olson, 2007).

4) Keracunan sianida akut biasanya jarang terjadi dengan infusi nitroprusida (pada kecepatan infuse yang normal) atau setelah ingesti dari amigdalin (Olson, 2007).

e. Saat pemejanan : makanan, rokok, lingkungan industri, bunuh diri, kesengajaan (Meredith, 1993).

2. Mekanisme efek toksik

penggunaan oksigen di jaringan. Sianida menyebabkan hipoksia seluler dengan menghambat sitokrom oksidase pada bagan sitokrom a3 dari rantai transport elektron. Ion hidrogen yang secara normal akan bergabung dengan oksigen pada ujung rantai tidak lagi tergabung (incorporated). Hasilnya, selain persediaan oksigen kurang, oksigen tidak bisa digunakan, dan molekul ATP tidak lagi dibentuk. Ion hidrogen incorporated terakumulasi sehingga menyebabkan acidemia (Meredith, 1993).

Sianida dapat menyebabkan sesak pada bagian dada; berikatan dengan sitokrom oksidase, dan kemudian memblok penggunaan oksigen secara aerob. Sianida yang tidak berikatan akan akan didetoksifikasi melalui metabolisme menjadi tiosianat yang merupakan senyawa yang lebih nontoksik yang akan diekskresikan melalui urin (Olson, 2007). Hiperlaktamia terjadi pada keracunan sianida karena kegagalan metabolisme energi aerob. Selama kondisi aerob, ketika rantai transport elektron berfungsi, laktat diubah menjadi piruvat oleh laktat dehidrogenase mitokondria. Pada proses ini, laktat menyumbangkan gugus hidrogen yang akan mereduksi nikotinamid adenin dinukleotida (NAD) menjadi NADH. Piruvat kemudian masuk dalam siklus asam trikarboksilat dengan menghasilkan ATP. Ketika sitokrom a3 dalam rantai transport elektron dihambat oleh sianida, terdapat kekurangan relatif NAD dan dominasi NADH, menunjukkan reaksi balik, sebagai contoh : piruvat dirubah menjadi laktat (Meredith, 1993).

3. Wujud efek toksik

pada lidah dan membran mukus serta suara desir darah yang tidak teratur. Gejala dan tanda awal yang terjadi setelah menghirup HCN atau menelan garam sianida adalah kecemasan, sakit kepala, mual, bingung, vertigo, dan hypernoea, yang diikuti dengan dyspnoea, sianosis, hipotensi, bradikardi, dan sinus atau aritmea AV nodus (Meredith, 1993). Onset yang terjadi secara tiba-tiba dari efek toksik yang pendek setelah pemaparan sianida merupakan tanda awal dari keracunan sianida. Symptomnya termasuk sakit kepala, mual, dyspnea, dan kebingungan. Syncope, koma, respirasi agonal, dan gangguan kardiovaskular terjadi dengan cepat setelah pemaparan yang berat (Olson, 2007).

Dalam keracunan stadium kedua, tampak kecemasan berlebihan, koma, dan terjadi konvulsi, kejang, nafas tersengal-sengal, kolaps kardiovaskular, kulit menjadi dingin, berkeringat, dan lembab. Nadi menjadi lemah dan lebih cepat. Tanda terakhr dari toksisitas sianida meliputi hipotensi, aritmia kompleks, gagal jantung, udem pada paru-paru dan kematian (Meredith, 1993).

Warna merah terang pada kulit atau tidak terjadinya sianosis, jarang terjadi dalam keracunan sianida. Secara teoritis tanda ini dapat dijelaskan dengan adanya kandungan yang tinggi dari oksihemoglobin, dalam venus return, tetapi dalam keracunan berat, gagal jantung dapat dicegah. Kadang-kadang sianosis dapat dikenali apabila pasien memiliki bintik merah muda terang (Meredith, 1993).

4. Sifat efek toksik

5. Diagnosis

Diagnosis dilakukan berdasarkan pada riwayat pemaparan atau tampaknya gejala dan tanda keracunan. Asidosis laktat parah biasanya terjadi dengan pemaparan yang signifikan. Tingkat saturasi oksigen vena dapat memperlihatkan penghambatan konsumsi oksigen selular. Cara klasik dengan mengenali bau kacang almond boleh digunakan ataupun tidak, karena vairiasi genetik dalam kemampuan untuk mengenali baunya (Olson, 2007).

a. Tingkat spesifik.

Penentuan keracunan sianida tidak dapat digunakan dalam keadaan darurat, karena tidak dapat menunjukkan terapi tahap awal. Selanjutnya, penderita harus diinterpretasikan penyebabnya karena beragam komplikasi faktor teknis. 1) Tingkat darah lebih tinggi dari 0.5-1 mg/L.

2) Untuk perokok tingkat darahnya di atas 0.1 mg/L.

3) Infus nitroprusida yang cepat dapat menaikkan tingkat darah setinggi 1 mg/L, disertai dengan metabolik asidosis.

b. Penelitian lainnya di laboratorium.

Penelitian laboratorium meliputi elektrolit, glukosa, serum laktat, gas darah arteri, campuran saturasi oksigen vena, dan karboksihemoglobin (bila pasien terpapar secara inhalasi) (Olson, 2007).

H. Antidotum Sianida

yang lebih tidak toksik, pembentukan methemoglobin dan kombinasi langsung. Pengobatan pasti dari intoksikasi sianida berbeda pada beberapa negara, tetapi hanya satu metode yang disetujui untuk digunakan di Amerika Serikat. Keamanan dan kemanjuran dari tiap-tiap antidotum masih menjadi perdebatan yang signifikan. Dan tidak terdapat konsensus antar seluruh negara untuk pengobatan intoksikasi sianida (Meredith, 1993).

1. Pembentukan methemoglobin

Methemoglobin sengaja diproduksi untuk bersaing dengan sianida di tempat ikatan pada sistem sitokrom oksidase. Sianida mempunyai ikatan khusus dengan ion besi pada sistem sitrokrom oksidase, sianida dalam jumlah yang cukup besar akan berikatan dengan ion besi pada senyawa lain, seperti methemoglobin. Jika produksi methemoglobin cukup maka gejala keracunan sianida dapat teratasi. Methemoglobinemia dapat diproduksi dengan pemberian amil nitrit secara inhalasi dan kemudian pemberian natrium nitrit secara intravena. Kira-kira 30% methemoglobinemia dianggap optimum dan jumlahnya dijaga agar tetap di bawah 40% senyawa lain seperti 4-DMAP dapat memproduksi methemoglobin secara lebih cepat (Meredith, 1993).

sianmethemoglobin. Sianmethemoglobin berwarna merah cerah, berlawanan dengan methemoglobin yang berwarna coklat (Meredith, 1993).

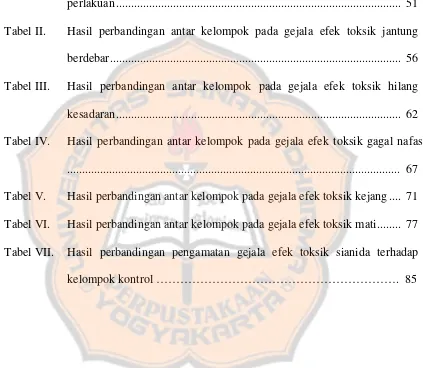

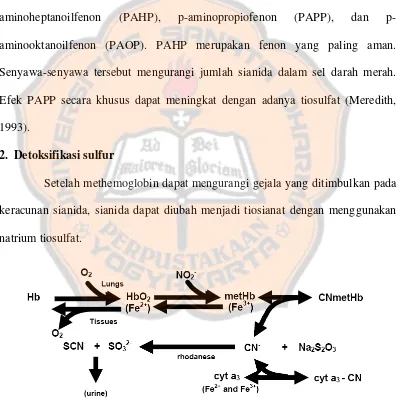

Gambar 1. Penggantian sianida dari sitrokrom a3 oksidase oleh methemoglobin

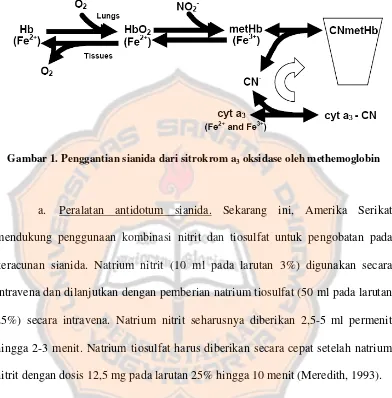

a. Peralatan antidotum sianida. Sekarang ini, Amerika Serikat mendukung penggunaan kombinasi nitrit dan tiosulfat untuk pengobatan pada keracunan sianida. Natrium nitrit (10 ml pada larutan 3%) digunakan secara intravena dan dilanjutkan dengan pemberian natrium tiosulfat (50 ml pada larutan 25%) secara intravena. Natrium nitrit seharusnya diberikan 2,5-5 ml permenit hingga 2-3 menit. Natrium tiosulfat harus diberikan secara cepat setelah natrium nitrit dengan dosis 12,5 mg pada larutan 25% hingga 10 menit (Meredith, 1993).

yang dapat menyebabkan vasokonstriksi (Meredith, 1993).

c. Natrium nitrit. Merupakan obat yang paling sering digunakan untuk keracunan sianida. Dosis awal standart adalah 3% larutan natrium nitrit 10 ml, memerlukan waktu kira-kira 12 menit untuk membentuk kira-kira 40% methemoglobin. Dosis awal untuk natrium tiosulfat adalah 50 ml. Penggunaan natrium nitrat tidak tanpa risiko karena bila berlebihan dapat mengakibatkan methemoglobinemia yang dapat menyebabkan hipoksia atau hipotensi, untuk itu maka jumlah methemoglobin harus dikotrol. Penggunaan natrium nitrit tidak direkomendasikan untuk pasien yang memiliki kekurangan glukosa-6-fosfat dehidrogenase (G6DP) dalam sel darah merahnya karena dapat menyebabkan reaksi hemolisis yang serius (Meredith, 1993).

d. 4-DMAP. Merupakan senyawa pembentuk methemoglobin dengan efek yang cepat saat melawan sianida. 4-DMAP merupakan antidot yang lebih cepat dari pada nitrat dan toksisitasnya lebih rendah. Pada manusia, injeksi intravena dengan dosis 3 mg/kg dapat memproduksi 15% methemoglobin dalam waktu 1 menit (Meredith, 1993).

Gambar 2. 4-DMAP (4-dimethylaminophenol)

menyebabkan nyeri, demam, dan meningkatkan enzim-enzim otot. Terapi menggunakan 4-DMAP dapat menyebabkan hemolisis meskipun pada dosis terapi, tetapi lebih sering terjadi pada pengobatan yang overdosis. Pengobatan dengan 4-DMAP dikontraindikasikan pada pasien yang kekurangan G6DP (Meredith, 1993).

Senyawa lain yang juga merupakan pembentuk methemoglobin adalah aminoheptanoilfenon (PAHP), aminopropiofenon (PAPP), dan p-aminooktanoilfenon (PAOP). PAHP merupakan fenon yang paling aman. Senyawa-senyawa tersebut mengurangi jumlah sianida dalam sel darah merah. Efek PAPP secara khusus dapat meningkat dengan adanya tiosulfat (Meredith, 1993).

2. Detoksifikasi sulfur

Setelah methemoglobin dapat mengurangi gejala yang ditimbulkan pada keracunan sianida, sianida dapat diubah menjadi tiosianat dengan menggunakan natrium tiosulfat.

Pada proses kedua membutuhkan donor sulfur agar rodanase dapat mengubah sianmethemoglobin menjadi tiosianat karena donor sulfur endogen biasanya terbatas. Ion tiosianat kemudian diekskresikan melalui ginjal (Meredith, 1993).

3. Kombinasi langsung

Ada 2 macam mekanisme yang berbeda dari kombinasi langsung dengan sianida yang sering digunakan, yaitu kombinasi dengan senyawa kobalt dan kombinasi dengan hidroksobalamin (Meredith, 1993).

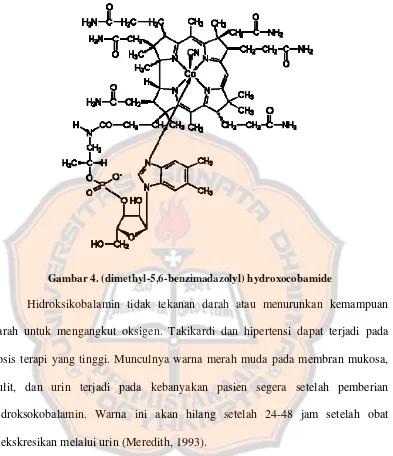

a. Hidroksikobalamin (vitamin B12a). Merupakan prekursor dari sianokobalamin (vitamin B12). Penggunaan hidroksikobalamin sebagai pencegahan pada pemberian natrium nitroprusid jangka panjang sama efektifnya untuk pengobatan pada keracunan sianida akut selama lebih dari 40 tahun. Senyawa ini bereaksi langsung dengan sianida dan tidak bereaksi dengan hemoglobin untuk membentuk methemoglobin (Meredith, 1993).

Hidroksikobalamin bekerja baik pada celah intravaskular maupun di dalam sel untuk menyerang sianida. Hal ini berlawanan dengan methemoglobin yang hanya bekerja sebagai antidot pada celah vaskular. Pemberian natrium tiosulfat meningkatkan kemampuan hidroksikobalamin untuk mendetoksifikasi keracunan sianida (Meredith, 1993).

Gambar 4. (dimethyl-5,6-benzimadazolyl) hydroxocobamide

Hidroksikobalamin tidak tekanan darah atau menurunkan kemampuan darah untuk mengangkut oksigen. Takikardi dan hipertensi dapat terjadi pada dosis terapi yang tinggi. Munculnya warna merah muda pada membran mukosa, kulit, dan urin terjadi pada kebanyakan pasien segera setelah pemberian hidroksokobalamin. Warna ini akan hilang setelah 24-48 jam setelah obat diekskresikan melalui urin (Meredith, 1993).

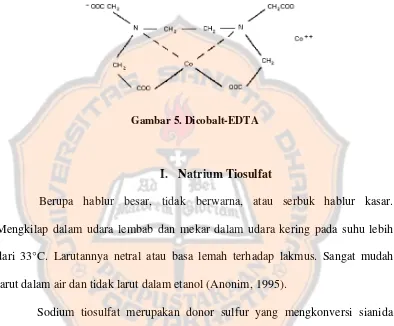

menyebabkan hipertensi dan dapat menyebabkan disritmia jika tidak ada sianida saat pemberian dikobalt-EDTA. Pemberian obat ini dapat menyebabkan kematian dan toksisitas berat dari kobalt terlihat setelah pasien sembuh dari keracunan sianida (Meredith, 1993).

Gambar 5. Dicobalt-EDTA

I. Natrium Tiosulfat

Berupa hablur besar, tidak berwarna, atau serbuk hablur kasar. Mengkilap dalam udara lembab dan mekar dalam udara kering pada suhu lebih dari 33°C. Larutannya netral atau basa lemah terhadap lakmus. Sangat mudah larut dalam air dan tidak larut dalam etanol (Anonim, 1995).

Sodium tiosulfat merupakan donor sulfur yang mengkonversi sianida menjadi bentuk yang lebih nontoksik, tiosianat, dengan enzyme sulfurtransferase, yaitu rhodanase. Tidak seperti nitrit, tiosianat merupakan senyawa nontoksik, dan dapat diberikan secara empiris pada keracunan sianida. Penelitian dengan hewan uji menunjukkan kemampuan sebagai antidot yang lebih baik bila dikombinasikan dengan hidroksokobalamin (Olson, 2007).

beta-merkaptopiruvat sulfurtransferase, dapat juga digunakan. Reaksi ini memerlukan sumber sulfan sulfur, tetapi penyedia substansi ini tebatas. Keracunan sianida merupakan proses mitokondrial dan penyaluran intravena sulfur hanya akan masuk ka mitokondria secara perlahan. Natrium tiosulfat mungkin muncul sendiri pada kasus keparahan ringan sampai sedang, sebaiknya diberikan bersama antidot lain dalam kasus keracunan parah. Ini juga merupakan pilihan antidot saat diagnosis intoksikasi sianida tidak terjadi, misalnya pada kasus penghirupan asap rokok. Natrium tiosulfat diasumsikan secara intrinsik nontoksik tetapi produk detoksifikasi yang dibentuk dari sianida, tiosianat dapat menyebabkan toksisitas pada pasien dengan kerusakan ginjal. Pemberian natrium tiosulfat 12.5 g i.v. biasanya diberikan secara empirik jika diagnosis tidak jelas (Meredith, 1993).

Natrium tiosulfat merupakan komponen kedua dari antidot sianida. Antidot ini diberikan sebanyak 50 ml dalam 25 % larutan. Tidak ada efek samping yang ditimbulkan oleh tiosulfat, namun tiosianat memberikan efek samping seperti gagal ginjal, nyeri perut, mual, kemerahan dan disfungsi pada SSP. Dosis untuk anak-anak didasarkan pada berat badan (Meredith, 1993).

1. Indikasi

a. Dapat diberikan sendiri ataupun dikombinasikan dengan nitrit atau hidroksokobalin pada pasien keracunan sianida akut.

b. Perawatan secara empiris pada keracunan sianida berhubungan dengan inhalasi.

d. Ekstravasasi dari mechlorethamin. e. Ingesti garam bromat (Olson, 2007). 2. Kontraindikasi

Tidak diketahui kontraindikasinya (Olson, 2007). 3. Efek samping

a. Infus intravena dapat menyebabkan rasa terbakar, kejang otot dan gerakan tiba-tiba, dan mual dan muntah.

b. Penggunaan pada wanita hamil. Kategori C berdasarkan FDA (Olson, 2007). 4. Interaksi obat

Tiosulfat dapat menurunkan konsentrasi sianida pada beberapa metode (Olson, 2007).

5. Dosis dan cara pemberian a. Untuk keracunan sianida.

Berikan 12.5 g (50 mL dari 25% larutan) secara IV pada 2.5-5 mL/menit. Dosis untuk pediatrik sebesar 400 mg/kg (1.6 mL/kg dari 25% larutan) sampai 50 mL. Setengah dosis awal sebaiknya diberikan setelah 30-60 menit bila diperlukan (Olson, 2007).

b. Untuk profilaksis selama infuse nitroprusida.

6. Formulasi

Parenteral, sebagai komponen pada paket antidot sianida, sodium tiosulfat, 25% larutan, 50 mL. juga tersedia dalam bentuk ampuldan vial yang berisi 2.5 g/10 mL atau 1 g/10 mL (Olson, 2007).

J. Natrium Nitrit

Nitrit menyebabkan methemoglobin dengan sianida membentuk substansi nontoksik sianmethemoglobin. Methemoglobin tidak mempunyai afinitas lebih tinggi pada sianida daripada sitokrom oksidase, tetapi lebih potensial menyebabkan methemoglobin daripada sitokrom oksidase. Efek samping dari penggunaan nitrit meliputi pembentukan formasi methemoglobin, vasodilatasi, hipotensi, dan takikardi. Mencegah pembentukkan formasi yang cepat, monitoring tekanan darah, dan pemberian dosis yang tepat akan mengurangi terjadinya efek samping. Ketika dilakukan terapi dengan nitrit, lihat konsentrasi hemoglobin. Tetapi jangan menunda terapi ketika menunggu hasil pengukuran kadar hemoglobin (Meredith, 1993).

Pemberian dosis tunggal nitrit secara intravena dapat menghasilkan tingkat methemoglobin sekitar 20-30% (Olson, 2007).

1. Kontraindikasi

Nitrit dikontraindikasikan untuk : pasien dengan methemoglobinemia (>40%), hipotensi berat, pemberian pada pasien yang keracunan karbonmonoksida (Olson, 2007).

2. Efek samping

Nitrit memiliki efek samping yaitu :

a. Sakit kepala, kemerahan pada muka, kepusingan, mual, muntah, takikardi, dan berkeringat. Efek samping ini dapat juga dijadikan tanda keracunan sianida. b. Pemberian secara intravena dapat menyebabkan hipotensi.

c. Methemoglobinemia berlebihan dan fatal dapat terjadi. d. Penggunaan pada kehamilan (Olson, 2007).

3. Interaksi obat

a. Hipotensi dapat menjadi parah apabila nitrit diberikan bersamaan dengan alkohol atau vasodilator atau agen antihipertensi lainnya.

b. Metilen biru sebaiknya tidak diberikan pada pasien yang keracunan sianida karena dapat membalikkan induksi methemoglobinemia oleh nitrit dan secara teori menghasilkan pelepasan ion bebas sianida.

4. Dosis dan metode pemberian a. Amil nitrit dalam bentuk ampul.

Gunakan 1 atau 2 ampul pada kain kasa, pakaian, atau spons dan letakkan di bawah hidung penderita, yang sebaiknya dihirup dalam-dalam selama 30 detik. Diamkan 30 detik, kemudian ulangi lagi (Olson, 2007).

b. Sodium nitrit parenteral. 1) Dewasa.

Berikan 300 mg sodium nitrit (10 mL dari 3% larutan) IV selama 3-5 menit (Olson, 2007).

2) Anak-anak.

Berikan 0.15-0.33 mL/kg sampai batas maksimum sebesar 10 mL. Dosis pada anak-anak sebaiknya dihitung berdasarkan konsentrasi hemoglobin bila diketahui. Bila diduga mengalami anemia atau hipotensi, awali dengan dosis rendah, diencerkan dalam 50-100 mL saline, dan berikan selama 5 menit (Olson, 2007).

3) Oksidasi dari hemoglobin menjadi methemoglobin terjadi dalam 30 menit. Bila tidak terjadi apa-apa dalam 30 menit, setengah dosis IV dari sodium nitrit perlu diberikan (Olson, 2007).

5. Formulasi a. Amil nitrit.

Komponen dari antidot sianida, 300 mg dalam 10 mL pelarut steril (3%) (Olson, 2007).

K. Landasan Teori

Sianida merupakan senyawa racun yang dapat mengganggu kesehatan serta mengurangi bioavailabilitas nutrien di dalam tubuh. Sianida merupakan racun yang bekerja cepat, berbentuk gas tak berbau dan tak berwarna, yaitu hidrogen sianida (HCN) atau sianogen klorida (CNCl) atau berbentuk kristal seperti sodium sianida (NaCN) atau potasium sianida (KCN). Akibat yang ditimbulkan oleh racun sianida tergantung pada jumlah paparan dan rute pemejanan. Racun ini menghambat sel tubuh mendapatkan oksigen sehingga yang paling terpengaruh adalah jantung dan otak.

Sianida merupakan inhibitor nonspesifik enzim, meliputi asam suksinat dehidrognase, superoksida dismutase, karbonat anhidrase, sitokrom oksidase, dan lain sebagainya. Rute utama detoksifikasi sianida dalam tubuh adalah mengubahnya menjadi tiosianat oleh rhodanase, walaupun sulfurtransferase yang lain, seperti beta-merkaptopiruvat sulfurtransferase, dapat juga digunakan. Nitrit menyebabkan methemoglobin, dengan sianida membentuk substansi nontoksik sianmethemoglobin.

dengan natrium tiosulfat yang lebih aman dari natrium nitrit sehingga diperoleh dosis efektif. Natrium tiosulfat dan natrium nitrit akan bekerja dengan mekanisme yang sinergis jika dikombinasikan untuk antidotum keracunan sianida akut. Natrium tiosulfat akan bekerja dengan mekanisme mempercepat eliminasi, sedangkan natrium nitrit akan bekerja dengan mekanisme hambatan bersaing.

Jadi untuk menangani keracunan sianida akut dapat digunakan natrium tiosulfat dan natrium nitrit dan penderita keracunan dapat ditolong dengan cepat.

L. Hipotesis

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental murni dengan rancangan acak lengkap pola searah.

B. Variabel dan Definisi Operasional

Dalam penelitian uji antidot kombinasi natrium tiosulfat dan natrium nitrit pada kasus keracunan akut-oral sianida pada mencit jantan galur swiss mempunyai variabel utama dan pengacau.

1. Variabel utama

Variabel utama dalam penelitian adalah dosis natrium tiosulfat dan natrium nitrit pada mencit.

Variabel utama dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Variabel bebas : dosis natrium tiosulfat, sejumlah mg natrium tiosulfat tiap kg berat badan mencit.

b. Variabel tergantung : keadaan/waktu kembalinya kondisi mencit ke keadaan semula (dalam detik) dari gejala efek toksik yang timbul meliputi : jantung berdebar, hilang kesadaran, gagal nafas, kejang, dan mati.

2. Variabel pengacau a. Terkendali :

1) Umur : 60-90 hari ( 2- 3 bulan ) 2) Berat badan : 20- 30 gram

3) Jenis kelamin : Jantan

4) Galur : Swiss

5) Jalur pemberian : Oral (sianida), i.p (natrium thiosulfat), i.p (natrium nitrit)

6) Frekuensi perlakuan : Satu kali b. Tak terkendali :

Jumlah asupan makanan dan minuman yang diterima hewan uji. 3. Definisi operasional

a. Kondisi semula mencit adalah keadaan mencit yang sehat sebelum pemejanan KCN.

b. Gejala efek toksik yang timbul adalah munculnya jantung berdebar, hilang kesadaran, gagal nafas, kejang, dan mati setelah pemejanan KCN.

C. Bahan Penelitian

Bahan atau materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Racun yang dipejankan adalah larutan kalium sianida (KCN) (E.Merck, Darmstadt, Germany). Bahan tersebut diperoleh dari Laboratorium Farmakologi Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

2. Bahan antidot yang digunakan adalah natrium tiosulfat (E.Merck, Darmstadt, Germany) dan natrium nitrit (E.Merck, Darmstadt, Germany). Bahan tersebut diperoleh dari Laboratorium Farmakologi, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

3. Bahan pelarut adalah aquadest yang diperoleh dari Laboratorium Farmakologi, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

4. Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit jantan yang diperoleh dari Unit Pengembangan Hewan Penelitian (UPHP), Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Alat dan Instrumen Penelitian

Peralatan dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Neraca atau timbangan elektrik (Mettler Toledo Tipe AB 204, Switzerland) 2. Alat-alat gelas

3. Jarum tuberkulin (preparat oral) yang digunakan untuk pemberian larutan sianida secara per-oral

E. Tata Cara Penelitian 1. Pembuatan larutan dan penetapan dosis KCN

Larutan KCN 0,104% dibuat dengan cara melarutkan 0,104 gram KCN ditambah aquadest hingga 100 ml. Dengan menggunakan nilai konversi dosis dari manusia 70 Kg ke mencit dengan berat badan 20 gram sebesar 0.0026, maka didapatkan nilai dosis KCN secara peroral pada mencit 20 gram sebesar :

= 200 x 0.0026

= 0.52 mg/20 gram BB mencit = 26 mg/KgBB mencit.

Dosis KCN dipilih berdasarkan dosis letal oral KCN yang sudah dikonversikan ke dosis letal oral mencit yaitu sebesar 26 mg/KgBB.

2. Pembuatan larutan dan penetapan dosis natrium tiosulfat

Larutan natrium thiosulfat 18.72% v/v (dosis 0.468 mg/kg BB) dibuat dengan cara melarutkan 18.72 mg natrium tiosulfat ditambah aquadest hingga 1000 ml. Dosis natrium tiosulfat dipilih berdasarkan hasil orientasi yang sudah pernah dilakukan yaitu sebesar 1125 mg/kg BB. Dosis 1125 mg/kg BB diturunkan dengan faktor perkalian 7 kalinya, maka diperoleh dosis 160.720 mg/KgBB, 22.960 mg/KgBB, 3.279 mg/KgBB dan 0.468 mg/KgBB.

3. Pembuatan larutan dan penetapan dosis natrium nitrit

4. Pengelompokkan hewan uji

Hewan uji sebanyak 42 ekor dikelompokkan secara acak menjadi 7 kelompok, kelompok I diberi bahan pelarut yang digunakan yaitu aquadest, kelompok II diberi larutan KCN, kelompok III diberi larutan Na2S2O3 dosis 160.72 mg/KgBB dan NaNO2 dosis 62.460 mg/KgBB sebagai kontrol antidotnya, kelompok IV diberi perlakuan KCN dosis 26 mg/KgBB dan sesaat setelahnya diberikan antidotum Na2S2O3 dosis 0.468 mg/kgBB + NaNO2 dosis 62.460 mg/KgBB, kelompok V diberi perlakuan KCN dosis 26 mg/KgBB dan sesaat setelahnya diberikan antidotum Na2S2O3 dosis 3.279 mg/KgBB + NaNO2 dosis 62.460 mg/KgBB, kelompok VI diberi perlakuan KCN dosis 26 mg/KgBB dan sesaat setelahnya diberikan antidotum Na2S2O3 dosis 22.960 mg/KgBB + NaNO2 dosis 62.460 mg/KgBB, kelompok VII diberi perlakuan KCN dosis 26 mg/KgBB dan sesaat setelahnya diberikan antidotum Na2S2O3 dosis 160.72 mg/KgBB + NaNO2 dosis 62.460 mg/KgBB. Peringkat kelompok VII ini merupakan kelompok yang diberi dosis tertinggi antidotum Na2S2O3.

5. Penanganan hewan uji

Hewan uji yang akan digunakan diletakkan dalam wadah dan diberi sekam serta makanan dan minuman. Hewan uji yang sudah digunakan dan masih hidup diletakkan di wadah yang berbeda dari hewan uji yang belum digunakan untuk penelitian.

6. Pengamatan

mengalami kematian maka pengamatan dilanjutkan hingga 1 x 24 jam dari waktu pemberian antidot. Kriteria klinik pengamatan meliputi :

a. pengamatan fisik terhadap gejala-gejala toksik. Pengamatan harus dilakukan mulai dari timbulnya gejala efek toksik yang berupa jantung berdebar, hilang kesadaran, gagal nafas, kejang, dan mati setelah pemejanan KCN.

b. kematian hewan uji pada masing-masing kelompok.

F. Analisis Hasil

1. Uji penyebaran data menggunakan metode Shapiro-Wilk untuk melihat kenormalannya.

2. Uji adanya perbedaan data tiap kelompok menggunakan metode Kruskal Wallis.

3. Uji adanya perbedaan yang bermakna atau perbedaan yang tidak bermakna tiap kelompok menggunakan metoda Mann Whitney.

4. Pada uji statistik, Hnull berbunyi : mean waktu (dalam detik) timbulnya gejala akibat keracunan sianida akut mulai dari jantung berdebar, hilang kesadaran, gagal nafas, kejang, dan mati antar kelompok perlakuan tidak berbeda.

5. Secara kualitatif diamati dosis yang memiliki persentase kehidupan sebesar 100% untuk menentukan dosis efektifnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dosis Efektif Kombinasi Natrium Tiosulfat dan Natrium Nitrit sebagai Antidotum Sianida

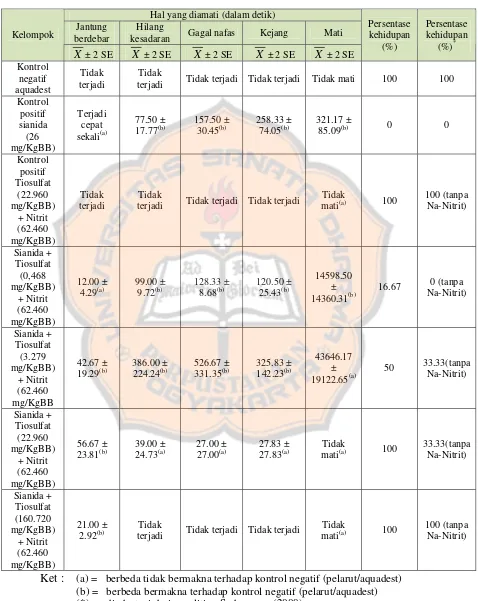

Hasil pengamatan gejala, mekanisme, wujud, sifat, dan efek dari keracunan sianida pada mencit dapat dilihat pada tabel I. Dari data pada tabel I terlihat jelas bahwa waktu timbulnya efek toksik sampai kematian subyek uji mencit karena perlakuan sianida dosis 26 mg/KgBB peroral (setara dengan dosis letal pada manusia, 200 mg) sangat cepat, rata-rata 321.17 detik.

Keracunan sianida berarti meningkatkan keberadaan zat beracun sianida di sel sasaran, di mana terjadi translokasi sianida dari jalan masuk ke tempat reseptornya. Hal ini menyebabkan perubahan sianida menjadi produk aktif yang stabil, sehingga dapat menimbulkan gejala efek toksik mulai dari jantung

berdebar, hilang kesadaran, gagal nafas, kejang bahkan sampai mematikan.

Tabel I. Hasil pengamatan gejala efek toksik sianida terhadap 7 kelompok perlakuan

Hal yang diamati (dalam detik) Jantung

berdebar

Hilang

kesadaran Gagal nafas Kejang Mati

Kelompok

terjadi Tidak terjadi Tidak terjadi Tidak mati 100 100

Kontrol

terjadi Tidak terjadi Tidak terjadi

Tidak

terjadi Tidak terjadi Tidak terjadi

Tidak

mati(a) 100

100 (tanpa Na-Nitrit)

oksidase pada bagian sitokrom a3 dari rantai transport elektron. Ion hidrogen yang secara normal akan bergabung dengan oksigen pada ujung rantai tidak lagi tergabung. Hasilnya, selain persediaan oksigen kurang, oksigen tidak bisa

digunakan, dan molekul ATP tidak lagi dibentuk, sehingga dapat terjadi gagal nafas, kejang dan akhirnya mematikan.

Wujud efek toksik sianida merupakan perubahan biokimia karena adanya hambatan respirasi sel dan gangguan pasok energi dari sianida di dalam sel yang juga dipengaruhi oleh keadaan biologis. Meskipun demikian berdasarkan mekanisme dan efek toksik yang timbul selama pemberian sianida maka kemungkinan lain terjadi wujud toksik berupa udem pada paru yang diduga sebagai perubahan fungsional pernafasan dan pemicu kematian.

Dosis atau takaran sianida sebesar 26 mg/KgBB peroral pada mencit menentukan sifat efek toksik sianida yaitu sifat yang tidak terbalikkan karena keberadaan sianida pada dosis tersebut potensi ketoksikannya tinggi sampai berakibat fatal.