Benyamin

L

aki

ta

n

:

M

em

ba

n

gu

n

A

gro

in

d

u

stri

d

a

n

M

ew

u

ju

dka

n

S

is

tem I

n

o

va

si

1

Membangun Agroindustri dan Mewujudkan Sistem Inovasi:

Agar teknologi berkontribusi pada kesejahteraan rakyat

1Benyamin Lakitan

2Sepatutnya semua aspek kehidupan di Indonesia mengacu pada amanah konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, dirasakan perlu untuk menyegarkan ingatan tentang amanah konstitusi tersebut terkait pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai mana dinyatakan pada Pasal 31 ayat (5) Amandemen ke empat:

“Pemerintah memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”

Bertumpu pada semangat konstitusi dan realita yang dihadapi pada saat ini, maka sudah seharusnya para akademisi, peneliti, perekayasa, dan semua aktor terkait pengembangan teknologi untuk secara lebih intensif dan terfokus melakukan kegiatan riset dan pengembangan teknologi berbasis pada kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi bangsa dan negara, agar teknologi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dan memberikan kontribusi terhadap upaya menyejahterakan rakyat, terutama masyarakat pertanian yang sampai saat ini masih belum menikmati arti kesejahteraan.

Persoalan untuk menyejahterakan masyarakat pertanian pada saat ini menjadi semakin serius. Kim et al. (2010) menyatakan bahwa ‘Agricultural society is decelerating (i.e. The rate of economic

development gradually decreases). A commercial society with an agricultural basis quickly reaches growth limits’. Laju pertumbuhan perekonomian berbasis pertanian –yang dilakoni oleh masyarakat

pertanian- akan terus menurun dan akan segera mencapai batasnya, tentunya jika tidak dilakukan terobosan-terobosan baru dalam pembangunan pertanian ini.

Nielsen (2004) memberikan contoh pelajaran sejarah yang menarik. Petani Inggris dan Denmark merespon secara berbeda pada saat terjadi ‘great depression’ pada tahun 1870. Petani Inggris yang pada waktu itu umumnya berpendidikan rendah dan tidak memiliki jaringan dengan para ilmuwan hanya mampu memproduksi susu segar; sedangkan petani Denmark yang terlatih dan mempunyai hubungan erat dengan ilmuwan mampu membangun industri pengolahan susu yang kompetitif, termasuk produk menteganya yang merambah pasar dalam negeri Inggris.

Pelajaran sejarah ini harusnya dapat dijadikan referensi bagi Indonesia jika ingin mengubah kondisi perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian. Pertanian tidak boleh dibiarkan hanya sebatas memproduksi komoditas segar, tetapi harus didukung dengan pengembangan agroindustri yang berbasis pada komoditas pertanian yang dihasilkan di dalam

1 Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Agroindustri Kalimantan Selatan: Prospek, peluang, dan

potensi, serta kendala. Lustrum ke 10 Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, 23 Juni 2011

2

Benyamin

L

aki

ta

n

:

M

em

ba

n

gu

n

A

gro

in

d

u

stri

d

a

n

M

ew

u

ju

dka

n

S

is

tem I

n

o

va

si

2

negeri sebagai bahan bakunya. Pengembangan agroindustri tentu harus didukungan dengan kemampuan nasional dalam pengembangan teknologi yang dibutuhkan secara mandiri.Untuk menopang proses transisi dari pertanian ke industri, Tamura (2002) mengindikasikan bahwa perlu akumulasi peningkatan kualitas sumberdaya manusia (human capital), yang antara lain dicirikan dengan peningkatan kapasitas penguasaan dan pengembangan teknologi secara mandiri (endogenous technology). Populasi Indonesia yang besar (lebih dari 237 juta jiwa) akan menjadi beban yang maha berat jika tidak terjadi perbaikan kualitasnya.

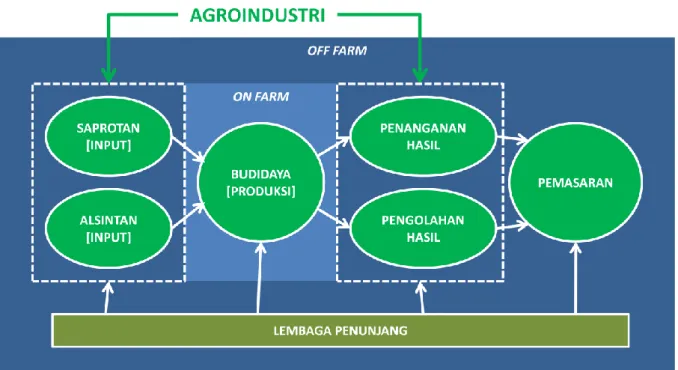

Membangun Agroindustri. Sistem agribisnis (Gambar 1) secara garis besar sering dibedakan

menjadi: [1] kegiatan ‘on-farm’, yang meliputi semua kegiatan yang dilaksanakan secara langsung pada lahan produksi pertanian atau merupakan kegiatan budidaya pertanian; dan [2] kegiatan

‘off-farm’ yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya kegiatan on-farm, termasuk

pula kegiatan-kegiatan penunjang yang dilaksanakan berbarengan waktunya dengan kegiatan on-farm, tapi tidak dilakukan pada lahan produksi.

Kegiatan off-farm termasuk: [1] agroindustri hulu, untuk menyediakan sarana produksi pertanian (saprotan) serta alat dan mesin pertanian (alsintan); [2] agroindustri hilir, untuk penanganan hasil segar pasca panen dan pengolahan hasil segar menjadi produk olahan; [3] distribusi dan pemasaran hasil segar maupun produk olahan, baik untuk pasar domestik maupun ekspor; dan [4] kegiatan lainnya yang diperankan oleh lembaga penunjang termasuk penyuluhan, pembiayaan, pelembagaan dan regulasi.

Gambar 1. Agroindustri dan sistem agribisnis

Teknologi merupakan komponen penting dalam membangun agroindustri. Potensi kontribusi teknologi dalam kegiatan agroindustri telah banyak ditelaah, termasuk: [1] peningkatan nilai

Benyamin

L

aki

ta

n

:

M

em

ba

n

gu

n

A

gro

in

d

u

stri

d

a

n

M

ew

u

ju

dka

n

S

is

tem I

n

o

va

si

3

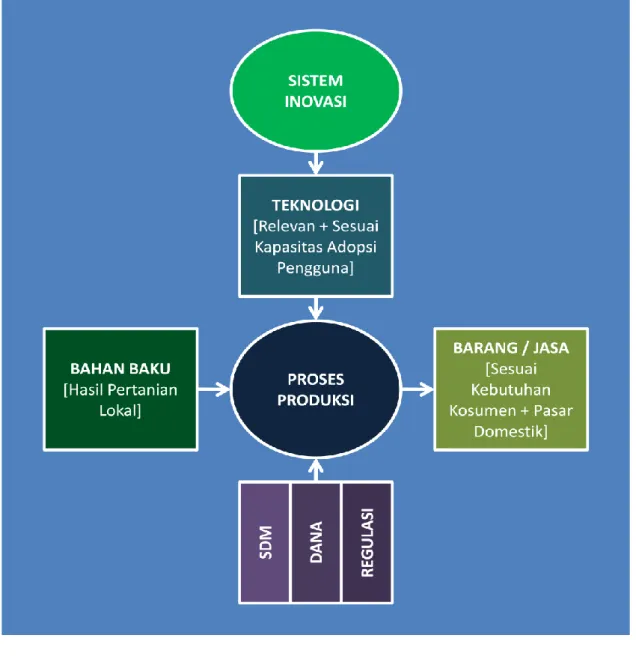

ekonomi produk (value added), [2] peningkatan daya simpan / perpanjangan durasi ketersediaan produk, [3] diversifikasi produk, [4] kemudahan distribusi produk, karena pengurangan volume dan bobotnya, serta peningkatandurabilitasnya, [5] perbaikan kandungan & komposisi gizi, [6] pengurangan limbah yang terbawa ke luar lahan produksi, [7] peningkatan kesempatan kerja, terutama bagi warga lokal, dan [8] peningkatan kesejahteraan rakyat.Namun demikian, potensi kontribusi ini hanya akan menjadi kenyataan jika jika teknologi tersebut digunakan dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen atau permintaan pasar. Oleh sebab itu, teknologi yang perlu dikembangkan adalah teknologi yang relevan dengan kebutuhan dan sepadan dengan kapasitas adopsi aktor/lembaga pengguna. Posisi teknologi sebagai penaut sistem inovasi dengan agroindustri disajikan pada Gambar 2. Unsur ekosistem agroindustri yang perlu mendapat perhatian terutama adalah kebijakan dan regulasi terkait, kapasitas SDM/tenaga kerja, dan akses ke permodalan

Benyamin

L

aki

ta

n

:

M

em

ba

n

gu

n

A

gro

in

d

u

stri

d

a

n

M

ew

u

ju

dka

n

S

is

tem I

n

o

va

si

4

Agroindustri dapat menjadi harapan dan jalan untuk menyejahterakan masyarakat pertanian selama pembangunan subsektor perekonomian ini selalu dibangun bersama rakyat, tetapi tumpuan harapan ini secara berkesinambungan perlu pula didukung dengan kemampuan nasional dalam mengembangkan teknologi yang relevan dan sesuai kapasitas adopsi pelaku agroindustri dalam negeri.Peran teknologi dalam konteks ini akan sangat krusial, sebagaimana yang diingatkan oleh Kim et al. (2010) bahwa ‘Without technology innovations that bring new product development and the

subsquent creation of new demand, the economic growth of the agricultural society reaches its limit’.

Teknologi yang dimaksud perlu dirancang agar dapat membantu pengembangan produk baru (new

product) dan/atau menumbuhkan kebutuhan baru (new demand).

Mewujudkan Sistem Inovasi. Tautan antara pembangunan iptek dengan pembangunan

perekonomian terjadi ketika teknologi yang dihasilkan digunakan dalam kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, pengembangan iptek perlu berorientasi pada kebutuhan atau persoalan nyata, atau bersifat ‘demand-driven’. Banyak istilah yang digunakan untuk pendekatan pengembangan iptek berbasis kebutuhan nyata ini, antara lain: market-driven, issue-driven, atau evidence-based yang maknanya kurang lebih identik.

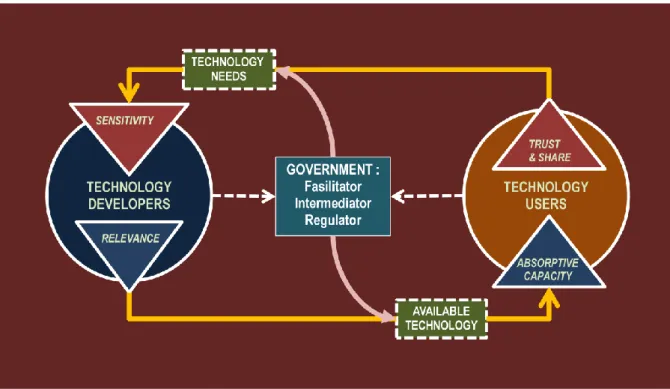

Pengembangan teknologi yang berorientasi pada kebutuhan nyata menjadi basis utama dalam pengembangan sistem inovasi, karena akan memperbesar peluang bahwa teknologi yang dikembangkan akan digunakan oleh para aktor pengguna teknologi (Gambar 3). Hanya jika teknologi tersebut digunakan maka sistem inovasi dapat dikatakan berjalan. Perlu disimak pernyataan berikut ini: ‘What is not disseminated and used is not an innovation’ (World Bank, 2010).

Benyamin

L

aki

ta

n

:

M

em

ba

n

gu

n

A

gro

in

d

u

stri

d

a

n

M

ew

u

ju

dka

n

S

is

tem I

n

o

va

si

5

Komunikasi dan interaksi antara pengembang dan pengguna teknologi perlu intensif dan kontinyu agar SINas dapat produktif mengalirkan kontribusinya terhadap pembangunan perekonomian nasional. Sebagai sebuah sistem, maka SINas tidak dapat dipandang hanya sebagai kumpulan dari lembaga, tetapi yang lebih penting adalah terjadinya aliran informasi dan produk antar-lembaga. Dalam konteks SINas, maka mutlak perlu terjadi aliran informasi kebutuhan teknologi dan persoalan nyata yang membutuhkan solusi teknologi dari pihak pengguna teknologi ke pihak pengembang teknologi. Prasyarat agar aliran ini terjadi adalah [1] keterbukaan atau keinginan dari pihak pengguna untuk berbagi informasi dan [2] sensitivitas pihak pengembang teknologi dalam mencermati kebutuhan teknologi dan persoalan nyata.Keyakinan pihak pengguna atas kapasitas lembaga pengembang teknologi dalam menghasilkan teknologi yang sesuai kebutuhan, handal secara teknis, dan kompetitif secara ekonomi akan menjadi pemicu terjadinya aliran informasi. Jika saat ini aliran tersebut masih tersendat, maka adalah bijak jika kedua belah pihak melakukan swa-evaluasi, mencermati tentang apa yang perlu dibenahi di wilayah peran masing-masing.

Selain aliran informasi, maka aliran paket teknologi dari pengembang ke pengguna perlu pula terjadi. Jika ini tidak terjadi, maka SINas hanya seperti jiwa yang tak memiliki raga. Hal ini bermakna bahwa SINas itu ada dan dapat dirasakan hanya jika ada teknologi yang dihasilkan oleh lembaga R&D nasional yang diadopsi untuk proses produksi barang atau jasa oleh industri domestik (bisa juga internasional atau multinasional).

Prasyarat agar aliran teknologi ini terjadi adalah: [1] teknologi yang dikembangkan dan ditawarkan oleh lembaga R&D relevan dengan kebutuhan pengguna; [2] teknologi yang ditawarkan sepadan dengan (atau dapat juga jika lebih rendah dari) kapasitas adopsi pengguna potensialnya; dan [3] penggunaan teknologi tersebut mempunyai prospek keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan teknologi serupa yang sudah tersedia.

Pemerintah diharapkan dapat memainkan peran sebagai fasilitator, intermediator, dan regulator agar suasana yang kondusif dapat diwujudkan, untuk merangsang pengguna dan pengembang teknologi mengintensifkan komunikasi dan interaksinya. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, pemerintah perlu memahami kapasitas dan keterbatasan, atau kekuatan dan kelemahan, yang dimiliki pihak pengembang teknologi, serta juga memahami kebutuhan dan kendala yang dihadapi pihak pengguna teknologi.

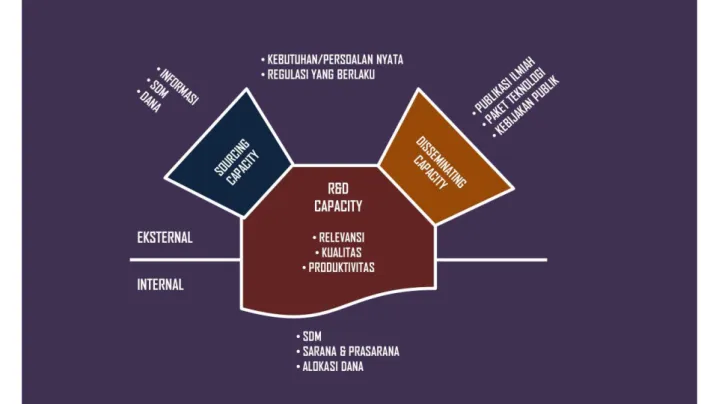

Keragaan Lembaga Pengembang Teknologi. Pada kondisi saat ini, kinerja lembaga pengembang

teknologi, termasuk perguruan tinggi, tak cukup hanya didasarkan atas kapasitasnya dalam mengembangkan teknologi, tetapi harus pula dilihat dari kapasitasnya dalam mengakses teknologi dan sumber pengetahuan dari luar dan kapasitasnya dalam mendifusikan teknologi yang telah dikembangkannya. Selain tentunya perlu sensitif terhadap realita kebutuhan para pengguna teknologi, baik industri, masyarakat, maupun pemerintah.

Kinerja lembaga pengembang teknologi perlu dilihat dari 3 perspektif, yakni: [1] kapasitasnya dalam mengakses informasi tentang realita kebutuhan teknologi, potensi sumberdaya yang dapat dikelola atau diakses, teknologi yang telah tersedia, perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan, keberadaan pakar luar-lembaga yang potensial untuk berkolaborasi, dan sumber pembiayaan kegiatan riset (sourcing capacity); [2] kapasitasnya dalam mempublikasikan hasil-hasil risetnya, mendifusikan paket

Benyamin

L

aki

ta

n

:

M

em

ba

n

gu

n

A

gro

in

d

u

stri

d

a

n

M

ew

u

ju

dka

n

S

is

tem I

n

o

va

si

6

teknologi yang dihasilkan, dan memberikan landasan akademik untuk perumusan kebijakan publik; dan [3] kapasitas intinya dalam pengembangan ilmu pengatahuan dan teknologi secara produktif, bermutu, dan relevan, serta sepadan dengan kapasitas adopsi calon pengguna potensialnya (Gambar 4).Gambar 4. Tiga kapasitas yang harus dimiliki lembaga pengembang teknologi (Lakitan, 2011b)

Indikator konvensional untuk ukuran kinerja lembaga pengembang teknologi perlu diperbaharui, jika konteksnya adalah sistem inovasi dan jika lembaga ini diharapkan akan secara nyata berkontribusi dalam upaya kolektif menyejahterakan rakyat sebagaimana yang diamanahkan konstitusi. Sebagai contoh, jumlah sumberdaya manusia dengan latar belakang jenjang pendidikan formal S3 tetap jadi indikator yang bermanfaat, tapi lebih penting lagi adalah jumlah sumberdaya manusia dengan bidang ilmu yang sesuai dengan kepakaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi yang sesuai kebutuhan nyata, karena isu relevansi kepakaran menjadi sangat penting pada saat ini.

Contoh lainnya adalah jumlah paten yang didaftarkan tetap menjadi indikator yang baik, walaupun diketahui hanya sedikit paten yang kemudian betul-betul diadopsi oleh para pengguna teknologi secara komersial. Indikator yang lebih relevan dalam konteks sistem inovasi adalah jumlah royalti yang diterima, sebagai bukti bahwa teknologi yang dihasilkan tersebut telah secara nyata dimanfaatkan.

Lembaga pengembang teknologi saat ini harus berani menghadapi tantangan baru dan tidak mungkin hanya melakukan business as usual dan bersembunyi dibalik topeng akademik. Para pakar di lembaga pengembang teknologi, terutama di perguruan tinggi, saat ini menjadi tumpuan harapan masyarakat pertanian untuk melahirkan inovasi teknologi sebagaimana yang diharapkan (Kim et al., 2010) untuk menghasilkan produk baru dan/atau kebutuhan baru agar pertumbuhan ekonomi di

Benyamin

L

aki

ta

n

:

M

em

ba

n

gu

n

A

gro

in

d

u

stri

d

a

n

M

ew

u

ju

dka

n

S

is

tem I

n

o

va

si

7

sektor pertanian tetap dapat berlanjut. Tahun 2009, terdata sebanyak 63.355 dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) dan 96.305 dosen di perguruan tinggi swasta (PTS), diantaranya 10.167 dosen dengan latar belakang jenjang pendidikan S3 di PTN dan 3.268 dosen S3 di PTS 3.Keragaan Agroindustri. Agar mempunyai daya saing, agroindustri harus mempunyai kapasitas

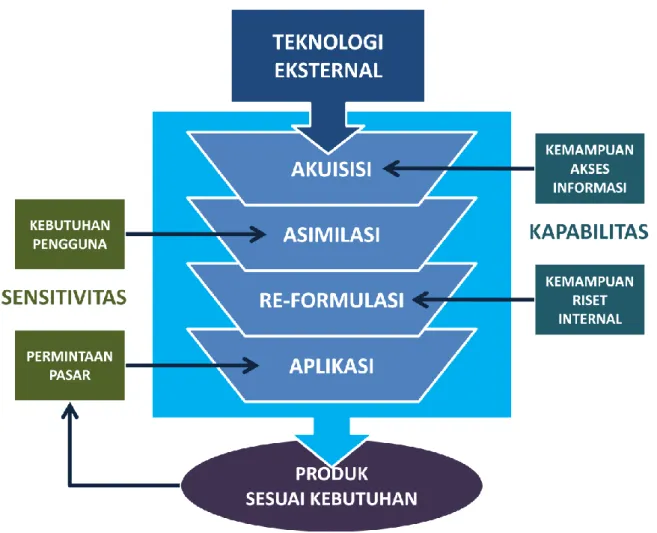

adopsi teknologi yang kuat, mulai dari akuisisi, asimilasi, reformulasi, dan aplikasi teknologi untuk menghasilkan produk yang sesuai permintaan konsumen dengan mutu dan harga yang kompetitif (Gambar 5). Kapasitas adopsi teknologi merupakan salah satu ‘katup’ aliran yang sering diabaikan dalam mewujudkan sistem inovasi, ataupun dalam posisinya sebagai ‘inlet’ untuk mengadopsi teknologi asing.

Gambar 5. Proses adopsi teknologi

Beberapa teknologi domestik yang telah dikembangkan mungkin secara teknis sudah relevan, tetapi dalam banyak kasus ternyata belum sepadan dengan kapasitas adopsi pengguna potensialnya dan/atau kadang kurang kompetitif secara ekonomi atau kurang handal secara teknis dibandingkan

3 Santoso, D. 2011. Perspective of Higher Education Development in Indonesia. Bahan presentasi pada

Benyamin

L

aki

ta

n

:

M

em

ba

n

gu

n

A

gro

in

d

u

stri

d

a

n

M

ew

u

ju

dka

n

S

is

tem I

n

o

va

si

8

dengan teknologi serupa yang tersedia di pasar, atau secara ekonomi kurang menguntungkan jika diaplikasikan.Upaya penguatan dua sisi aliran teknologi dalam sistem inovasi merupakan langkah yang tepat. Selain perlu peningkatan relevansi teknologi yang dihasilkan oleh para pengembang, juga perlu penguatan kapasitas adopsi teknologi dari sisi pengguna. Penguatan kapasitas adopsi ini sangat erat terkait dengan peningkatan human capital pada lembaga pengguna dan peningkatan aktivitas riset ‘in-house’.

Blalock dan Gertler (2009) meyakini bahwa kemampuan lembaga pengguna dalam mengadopsi teknologi tergantung pada: [1] Kemampuan mengenali nilai dari informasi baru, mengasimilasinya, dan menerapkannya untuk tujuan komersial. Sebagai proxy dari kemampuan adopsi yang dapat digunakan adalah nilai investasi perusahaan untuk mendukung kegiatan riset dan pengembangan (R&D); [2] Human Capital yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagai proxy kualitas sumberdaya manusia, dapat digunakan persentase tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan sarjana atau lebih tinggi; dan [3] Kesenjangan teknologi (technology gap) perusahaan, merupakan cerminan dari kesenjangan antara teknologi yang sekarang dikuasai/digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan teknologi yang tersedia yang akan diadopsi. Sebagai proxy untuk kesenjangan teknologi digunakan perbedaan antara Total Factor Productivity (TFP) perusahaan yang belum mengadopsi teknologi dengan perusahaan yang telah mengaplikasikan teknologi baru yang bersangkutan pada periode yang sama.

Konsorsium Inovasi. Memahami keterbatasan SDM pengembang teknologi di perusahaan

agroindustri dan sebaliknya keterbatasan biaya riset pada lembaga litbang dan perguruan tinggi, maka pembentukan konsorsium menjadi solusi yang patut ditidaklanjuti. Pemerintah dapat memainkan perannya dalam memfasilitasi dan mrumuskan kebijakan dan regulasi yang kondusif untuk tumbuh kembang konsorsium ini.

Para pengguna teknologi, pembuat kebijakan dan para ilmuwan perlu membahas bersama-sama tentang arah pengembangan iptek yang diinginkan. Dialog antara pemangku kepentingan dalam wadah konsorsium pemerintah-swasta (public–private consortia) dapat menjadi cara yang efektif untuk menjalin kerjasama dan mengidentifikasi persoalan yang menjadi kendala untuk inovasi. Pada akhirnya, peluang aplikasi akan lebih mudah teridentifikasi, jika ada interaksi yang intensif antara aktor yang tergabung dalam suatu konsorsium riset (Roelofsen et al, 2010).

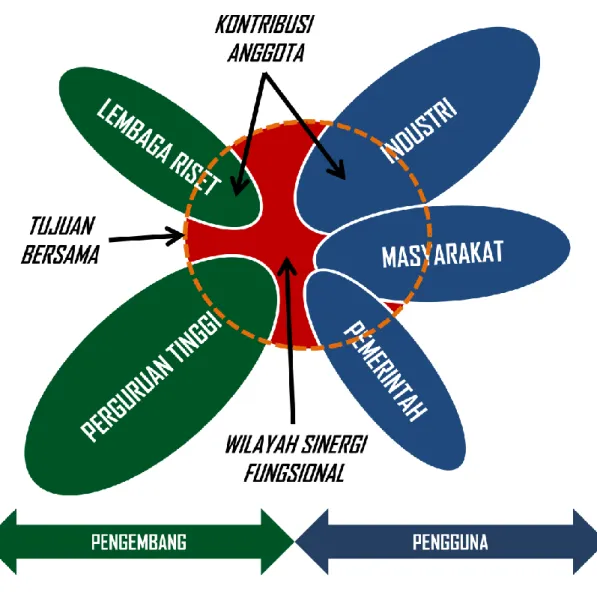

Konsorsium pada dasarnya bukan merupakan organisasi struktural yang permanen. Konsorsium lebih berorientasi fungsional dan terfokus pada upaya mencapai tujuan bersama yang disepakati sejak awal pembentukannya. Sinergi fungsional merupakan asas yang menjiwai tata kerja organisasi konsorsium. Oleh sebab itu, pola hubungan antar-anggota yang bersifat horizontal akan lebih dominan, dimana, semua anggota diposisikan secara sejajar, sama kedudukan, hak, serta kewajibannya (Gambar 6). Model konsorsium yang bersifat umum ini perlu ditranslasi menjadi konsosium aktual untuk membangun agroindustri yang bersifat spesifik, tergantung pada komoditas, lokasi, dan aktor-aktor potensial yang perlu dilibatkan.

Secara umum terdapat tiga asas penting dalam membangun konsorsium, yakni: [1] mempunyai kepentingan atau tujuan bersama (shared goal atau core issue) yang jelas dan disepakati oleh semua anggota; [2] hubungan yang dibangun harus bersifat mutualistik sebagai modal dasar untuk

Benyamin

L

aki

ta

n

:

M

em

ba

n

gu

n

A

gro

in

d

u

stri

d

a

n

M

ew

u

ju

dka

n

S

is

tem I

n

o

va

si

9

memotivasi semua anggota untuk memperjuangkan kepentingan bersama; dan [3] semua anggota sepakat untuk sharing sumberdaya sepadan dengan fungsi dan kapasitasnya masing-masing.Gambar 6. Model konsorsium inovasi

Sebaiknya suatu konsorsium terbangun dari anggota dengan ‘core business’ yang berbeda atau mempunyai jenis kompetensi yang berbeda, tetapi bersifat komplementatif satu dengan yang lainnya, sehingga dapat membangun sinergi yang secara kolektif akan menghasilkan konsorsium dengan kapasitas lebih besar dan dengan ragam kompetensi yang lebih banyak, sehingga mampu menjalankan misinya dengan lebih baik dan komprehensif.

Untuk dapat sukses, sebuah konsorsium harus: [1] mempunyai tujuan/sasaran bersama yang jelas dan disepakati semua anggota (clear shared goal) serta sesuai dengan realita kebutuhan atau persoalan publik (demand-driven); [2] sinergi anggota mampu membangun kapasitas kolektif yang cukup (adequate collective capacity) untuk mencapai tujuan/sasaran bersama; [3] mempunyai

Benyamin

L

aki

ta

n

:

M

em

ba

n

gu

n

A

gro

in

d

u

stri

d

a

n

M

ew

u

ju

dka

n

S

is

tem I

n

o

va

si

10

strategi pelaksanaan yang tepat dan implementatif (implementable strategy); [4] dikoordinir oleh figur kepemimpinan yang kuat, terutama pada fase awal (strong initial leadership); dan [5] secara konsisten dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance)(Gambar 7).Gambar 7. Piramida menuju keberhasilan konsorsium

Keberhasilan membangun konsorsium dapat memberikan manfaat antara lain: [1] meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta biaya dalam upaya mencapai tujuan; [2] membuka peluang untuk mendapatkan capaian yang lebih besar/signifikan, yang tidak mungkin dicapai masing-masing anggota secara individual; [3] meningkatkan intensitas komunikasi dan interaksi antara aktor inovasi yang menjadi modal dasar untuk mewujudkan/memperkuat sistem inovasi.

Quantum Leap Vs Ladder Approach. Semangat yang berlebihan untuk secara cepat

mentransformasi agroindustri Indonesia, sering melahirkan kesenjangan sosial-ekonomi yang serius dalam masyarakat, yang kemudian menjadi pemicu konflik sosial (berlatar belakang ekonomi). Belajar dari kasus-kasus yang berkembang, maka pembangunan agroindustri di Indonesia perlu

Benyamin

L

aki

ta

n

:

M

em

ba

n

gu

n

A

gro

in

d

u

stri

d

a

n

M

ew

u

ju

dka

n

S

is

tem I

n

o

va

si

11

dilakukan bersama rakyat (bukan hanya untuk rakyat). Rakyat perlu diberdayakan agar dapat menyejahterkan dirinya sendiri.Proses perubahan sosial-ekonomi dalam konteks pembangunan agroindustri bersama rakyat perlu dilakukan secara gradual atau bertahap. Pengalaman intensifikasi pertanian di Afrika Barat (Aune and Bation, 2008) mungkin layak untuk dijadikan bandingan dimana petani cenderung meningkatkan intensifikasi pertanian secara bertahap. Tahap pertama dilakukan dengan tanpa tambahan biaya, tetap hanya dilakukan dengan mengintensifkan curahan tenaga kerja, kemudian baru diikuti dengan adopsi dan aplikasi teknologi secara berangsur sejalan dengan peningkatan kapasitas adopsinya, dan baru setelah itu aktivitas pertaniannya mulai berorientasi komersial.

Secara teknis, tentu akan berbeda antara intensifikasi pertanian di Afrika Barat dengan pembangunan agroindustri di Indonesia, tetapi konsepsi dasar untuk membangun bersama rakyat ini patut diadopsi, agar keberhasilan pembangunan agroindustri juga selaras dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Secara umum perlu ada tiga tahap proses perubahan tersebut, yakni: [1] menyingkap dan menelaah ulang asumsi-asumsi yang selama ini dipegang (uncovering long-held assumptions); [2] mencoba mengidentifikasi nilai-nilai baru sebagai landasan perubahan (moving towards a new set of values); dan [3] mengadopsi nilai-nilai baru untuk langkah selanjutnya (refreezing the new values) (Beverland and Lindgree, 2007).

Dilandasi oleh keyakinan bahwa proses pembangunan agroindustri Indonesia perlu dilakukan bersama rakyat dan secara gradual, maka tahapan yang perlu dilalui disajikan pada Gambar 8.

Benyamin

L

aki

ta

n

:

M

em

ba

n

gu

n

A

gro

in

d

u

stri

d

a

n

M

ew

u

ju

dka

n

S

is

tem I

n

o

va

si

12

Pembangunan agroindustri perlu diawali dengan penyiapan sumberdaya manusia (human capital) yang kompeten sesuai dengan posisi dan fungsinya masing-masing, termasuk unsur masyarakat pertanian pada strata yang paling dasar, yakni petani yang akan memasok bahan bakunya. Konsepsi pembangunan agroindustri bersama rakyat (atau bersifat inklusif) menempatkan tahapan ini sebagai fondasinya. Oleh sebab itu harus dibuat kokoh agar bangunan agroindustri di atasnya bisa berdiri dengan stabil dan dapat terus tumbuh berkembang.Langkah selanjutnya adalah meningkatkan adopsi teknologi dalam proses produksi dan aktivitas agroindustri lainnya. Langkah ini bermakna bahwa lembaga pengembang harus mampu memasok teknologi yang sesuai kebutuhan dan lembaga pengguna perlu meningkatkan kapasitas adopsinya. Human capital yang telah disiapkan pada tahap sebelumnya akan menjadi modal penting untuk keberhasilan tahapan adopsi teknologi ini.

Adopsi teknologi yang meningkat diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan kualitas produk agroindustri Indonesia, sehingga siap berkompetisi pada pasar bebas, sehingga pada tahap berikutnya perlu ditingkatkan kepekaan atau sensitivitas terhadap permintaan pasar. Agroindustri Indonesia pada tahap ini sudah berorientasi pada pasar.

Untuk dapat menjadi agroindustri yang kompetitif di pasar global, maka agroindusti Indonesia selanjutnya perlu terus didukung oleh kemampuan pengambangan teknologi yang bersifat dinamis dan mampu melakukan inovasi terus-menerus. Capaian puncak ini tak mungkin dapat diraih secara instan. Oleh sebab itu, proses perubahan dan peningkatan secara bertahap ini perlu dirancang dengan cermat dan diimplementasikan secara konsisten dan persisten.

Referensi

Alexandra, J and C. Riddington. 2007. Redreaming the Rural Landscape. Futures 39:324-339

Aune, J.B. and A. Bationo. 2008. Agricultural intensification in the Sahel – the ladder approach. Agricultural Systems 98:119-125

Beverland,M.B. and A. Lindgreen. 2007. Implementing Market Orientation in Industrial Firms: a multiple case study. Industrial Marketing Management 36:430-442

Blalock, G. and P.J. Gertler. 2009. How firm capabilities affect who benefits from foreign technology. Journal of Development Economics 90:192–199

Kim, T.Y., A. Heshmati, and J. Park. 2010. Decelerating Agricultural Society: theoritical and historical perspectives. Technological Forcasting and Social Change 77:479-499

Lakitan, B. 2010. Revitalisasi Kelembagaan Riset dan Pengembangan untuk Mendukung Sistem Inovasi Nasional. Makalah Keynote speech pada seminar Revitalisasi Kelembagaan Litbang, Pascasarjana Universitas Sahid, Jakarta, 23 November 2010

Lakitan, B. 2011a. National Innovation System in Indonesia: present status and challenges. Paper presented at the Annual Meeting of Science and Technology Studies, GRIPS-Tokyo, 10-12 June 2011

Lakitan, B. 2011b. Indikator Kinerja Lembaga Litbang di Era Informasi Terbuka. Makalah pengarahan pada Temu Peneliti Badan Litbang dan Diklat VIII Kementerian Agama RI di Makassar tanggal 12-15 April 2011

Benyamin

L

aki

ta

n

:

M

em

ba

n

gu

n

A

gro

in

d

u

stri

d

a

n

M

ew

u

ju

dka

n

S

is

tem I

n

o

va

si

13

Nielsen, A.K. 2004. The Making of Scientific Butter: injecting scientific reasoning into agriculture. Endeavour 28(4):167-171

Roelofsen, A., W.P.C. Boon, R.R. Kloet, and J.E.W. Broerse. 2011. Stakeholder interaction within research consortia on emerging technologies: Learning how and what? Research Policy 40:341-354.

Tamura, R. 2002. Human Capital and the Switch from Agriculture to Industry. Journal of Economic Dynamics and Control 27:207-242

World Bank. 2010. Innovation Policy: a guide for developing countries. The World Bank, Washington DC.