PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH JAYA DAN KOTA SABANG

PROVINSI ACEH

T E S I S

Oleh:

SYAIFULLAH 167003010

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH JAYA DAN KOTA SABANG

PROVINSI ACEH

T E S I S

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sain dalam Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan

Pedesaan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh:

SYAIFULLAH 167003010

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. lic.rer.reg. Sirojuzilam, SE Anggota : Prof. Dr. H. B. Tarmizi, SU

Prof. Dr. Suwardi Lubis, MS Dr. Rujiman, MA

Dr. Agus Purwoko, S.Hut, M.Si

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PERDESAAN (PSP3) TERHADAP

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH JAYA DAN KOTA SABANG

PROVINSI ACEH

ABSTRAK

Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) merupakan program unggulan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan melalui peran kepeloporan pemuda. Penelitian Ini bertujuan untuk melihat Efektivitas Program PSP3 terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Sabang Provinsi Aceh. Penelitan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian kulitatif, jika mengacu pada teknik pengambilan sampel pada penelitian ini disebut responden/informan, maka lebih tepatnya menggunakan purposive sampling kerena informan yang di tetapkan adalah informan yang sesuai dengan suatu katagori penelitian. Untuk responden penelitian ini akan di ambil 5 (lima) orang responden untuk 13 (tiga belas) gampong dari 2 (dua) kecamatan yang terlibat dalam pemberdayaan oleh PSP3 di Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Sabang yang berjumlah 65 (enam puluh lima).

Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah kedua diperoleh dari penyebaran kuesioner, untuk memperjelas dan mempermudah hasil data yang diperoleh dilakukan tabulasi sederhana untuk mencari presentasenya.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan Program PSP3 yang menyangkut dengan kesesuaian pelaksanaan dengan ketetapan yang dibentuk oleh kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Provinsi Aceh berjalan dengan baik. Dari proses pemilihan lokasi, sosialisi hingga proses penilaian oleh Kemenpora berjalan sesuai pedoman Umum Pelaksanaan PSP3. Efektivitas Program PSP3 dalam Pemberdayaan Masyarakat Aceh Jaya dan Kota Sabang Provinsi Aceh dari hasil penelitian dilakukan menunjukkan bahwa dari seluruh proses yang dilakukan oleh peserta PSP3 memiliki nilai efektif dalam pemberdayaan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Sabang Provinsi Aceh, program yang dijalankan dari keseluruhan dapat berjalan dengan maksimal sampai batas akhir program tersebut berlangsung, namun ada beberapa hal yang menjadi acuan kembali tentang keberhasilan PSP3 itu sendiri.

Kata Kunci: Program PSP3, Pemberdayaan Masyarakat

EFFECTIVENESS OF YOUTH ACTIVATOR BACHELOR IN RURAL DEVELOPMENT PROGRAM ON PEOPLE EMPOWERMENT

IN ACEH JAYA AND SABANG, ACEH PROVINCE ABSTRACT

PSP3 Program (Youth Activator Bachelor of Rural Development Program) is a prime program of the Ministry of Youth and Sport of the Republic of Indonesia to alleviate poverty in rural areas through youth pioneering role. The objective of the research was to observe the effectiveness of PSP3 Program on people empowerment in Aceh Jaya and Sabang, Aceh Province. The research was done from January until March, 2018.

This is a qualitative research. The samples were respondents/informants who are in accordance with the research category. There were 65 (sixty five) respondents that were taken by employing purposive sampling technique; 5 (five) respondents from each of 13 (thirteen) villages in 2 (two) sub-districts involved in the empowerment of PSP3 Program in Aceh Jaya and Sabang. Questionnaires were also distributed to solve the second problem. A simple tabulation was performed to clarify and facilitate the data obtained and to produce its percentage.

The results of the research demonstrated that the PSP3 Program in Aceh Province according to the provisions established by the Ministry of Youth and Sport of the Republic of Indonesia has been well implemented. All processes beginning from the selection process of location, socialization until assessment done by the Ministry of Youth and Sport have been in accordance with the General Guidelines of the conduct of PSP3. The effectiveness demonstrated by PSP3 Program concerning the Empowerment of People in Aceh Jaya and Sabang, Aceh Province according to the research results was that all processes carried out by the participants of PSP3 Program have effectively empowered the people in Aceh Jaya District and Sabang, Aceh Province; the program ran well until it ended in spite of some rooms for improvement for the success of PSP3.

Keywords: PSP3 Program, People Empowerment

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmad dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selama melakukan penelitian dan penulisan tesis ini, Penulis banyak memperoleh bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada :

1. Dr. (H.C.) Imam Nahrawi, S.Ag, M.KP Selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

2. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Prof. Dr. Robert Sibarani, M.Sc, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Prof. Dr. lic.rer.reg. Sirojuzilam, SE, selaku Ketua Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Universitas Sumatera Utara.

5. Bapak Prof. Dr. lic.rer.reg. Sirojuzilam, SE, dan Bapak Prof. Dr. H. B.

Tarmizi, SE, SU, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis.

6. Bapak Prof. Dr. Drs. Suwardi Lubis, M.S, Dr. Rujiman, MA, Dr. Agus Purwoko, S.Hut, M.Si, selaku dosen penguji atas saran dan kritik yang diberikan.

7. Seluruh dosen yang telah mengajar di Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Universitas Sumatera Utara.

8. Kedua orang tua Mustafa (ALM) dan Ibu Nurhayati, kakak Musdawati, MA, Yusnidar, Safrina, A,Md, Safriani, S.Pd.I, abang Ali Akbar, Rahman Hakim, CHt, C.IMTA, Renaldi, Muheri, S.Pd.I, adinda Rozza Maisyara, S.Sos.I dan seluruh keluarga besar yang mendukung dan mendoakan untuk penulis dalam penyelesaian tesis ini.

9. Teman-teman Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan.

10. Teman-teman Pengurus Badan Koordinasi HMI Aceh, Forum Purna Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) Provinsi Aceh, Purna PSP3 Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Ketua KNPI Kota Banda Aceh, teman-teman HMI Komisariat Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

11. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Aceh, Dispora Kabupaten Aceh Jaya dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang, yang telah mendukung dalam proses penyelesaian Tesis ini.

Tentunya banyak hal yang harus didiskusikan dalam tesis ini, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan masukan untuk kesempurnaan tesis ini. Segala bentuk bantuan dan jasa yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis ucapkan terimakasih.

Medan, Mei 2018

Penulis

RIWAYAT HIDUP

SYAIFULLAH, dilahirkan pada tanggal 25 Januari 1991 di Kota Langsa, Provinsi Aceh, sebagai anak keenam dari enam bersaudara, dari orang tua (alm) Mustafa Puteh dan Nurhayati.

Pendidikan formal penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri nomor 2 Langsa selesai pada tahun 2003, Sekolah Menengah Pertama Negeri nomor 3 Kota Langsa selesai pada Tahun 2006, Madrasah Aliah Negeri (MAN) Langsa selesai pada tahun 2009, pendidikan S-1 Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunukasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh selesai pada tahun 2014, pada tahun 2011 penulis juga memperoleh pendidikan jurnalistik (Diploma) pada Muharram Journalism College Jurusan Cetak Angkatan V Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh.

Pengalaman kerja penulis terlibat dalam fasilitator pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan pada Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2016 di Desa Sumber Baru Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pada tahun 2016 penilis memperoleh beasiswa Kementerian Pemuda dan Olahraga di Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. Saat ini penulis aktif sebagai Instruktur Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh dan menjadi Pengurus Badan Koordinasi HMI Aceh.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... i

ABSTRACT ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

RIWAYAT HIDUP ... v

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR TABEL... viii

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR LAMPIRAN ... xi

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang Masalah ... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 8

1.3. Tujuan Penelitian ... 9

1.4. Manfaat Penelitian ... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Penelitian Terdahulu ... 10

2.2 Pemberdayaan ... 17

2.3. Strategi dan Pendekatan dalam Pemberdayaan ... 21

2.3.1. Strategi dalam Pemberdayaan Masyarakat ... 21

2.3.2. Berbagai Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat ... 23

2.4. Paradigma Community Development dan Community Empowerment .... 26

2.5. Pengertian PSP3 dan Landasan Hukum ... 29

2.5.1 Pengertian PSP3 ... 29

2.5.2 Dasar Hukum... 31

2.6. Arah Kebijakan PSP3 ... 31

2.6.1 Visi dan Misi ... 30

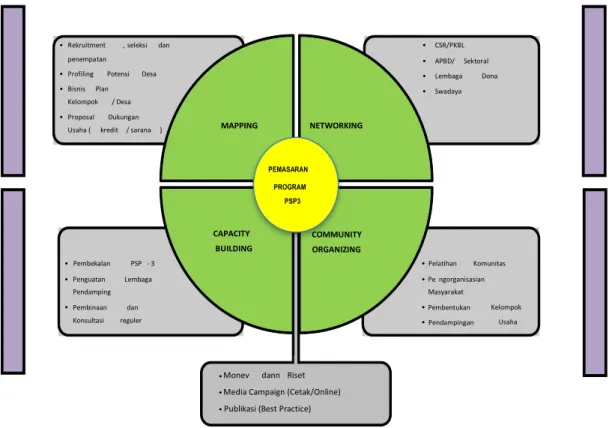

2.7. Manajemen Program PSP3 ... 33

2.7.1 Penanggung Jawab Program PSP3 ... 32

2.7.2 Bentuk Kegiatan ... 33

2.8. Target Program PSP3 ... 34

2.9. Evaluasi Pelaksanaan PSP3 ... 35

2.9.1 Indikator Keberhasilan ... 35

2.9.2 Capaian Pelaksanan PSP3 ... 37

2.10. Penilaian Kinerja Peserta PSP3 ... 38

2.11. Strategi Pendekatan dan Tahapan Program PSP3 ... 38

2.11.1. Strategi Pendekatan ... 38

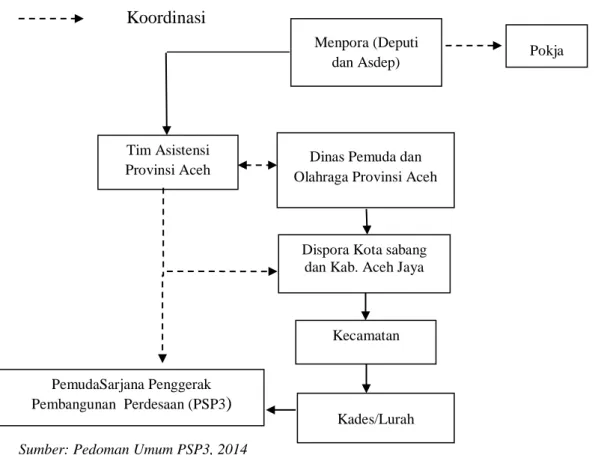

2.11.2. Koordinasi Pelaksanaan Program... 40

2.12. Pengertian Efektivitas ... 44

2.13. Kerangka Konsep Penelitian ... 44

BAB III METODE PENELITIAN ... 45

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 45

3.3 Jenis dan Sumber Data ... 46

3.4 Teknik Pengumpulan Data ... 46

3.5 Teknik Analisis Data ... 48

3.6 Definisi Operasional Variabel ... 50

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 52

4.1. Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan ... 52

4.1.1. Sejarah Singkat Pemuda Sarjana Pengerak Pembangunan di Perdesaan ... 52

4.1.2. Visi Dan Misi Program PSP3 ... 53

4.1.3. Gambaran Umum Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Jaya ... 54

4.1.4. Profil Aceh Jaya ... 60

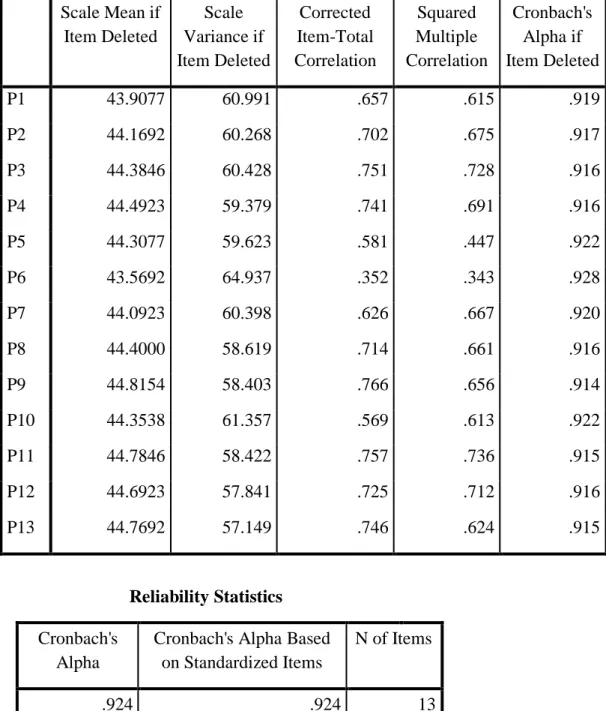

4.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabelitas ... 66

4.3. Pelaksanaan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) berdasarkan Pedoman Umum PSP3 Angktan XXIV Provinsi Aceh Tahun 2014 – 2016 ... 69

4.3.1. Gambaran Umum Pelasanaan PSP3 di Provinsi Aceh ... 69

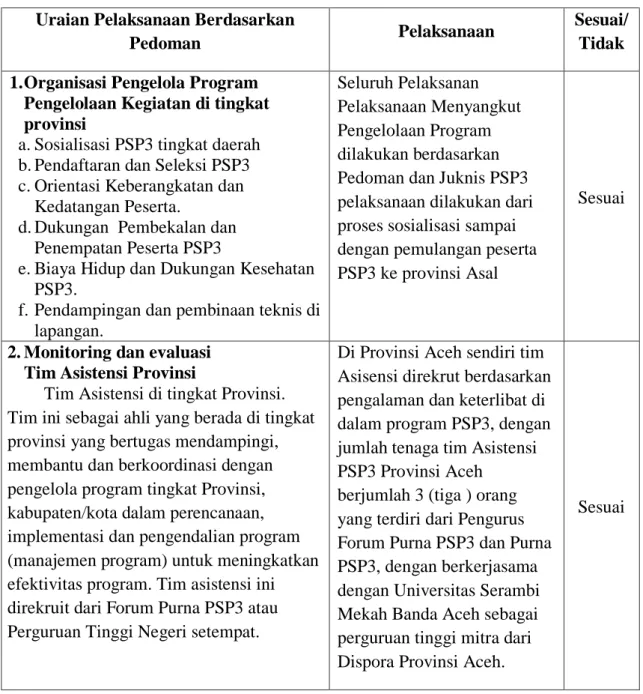

4.3.2. Organisasi Pengelola Program ... 73

4.3.3. Sosialisasi dan Diseminasi ... 78

4.3.4. Penentuan Lokasi Penempatan PSP3 ... 79

4.3.5 Pemilihan Peserta ... 77

4.3.6 Orientasi Tahap I ... 84

4.3.7 Pembekalan ... 84

4.3.8 Orientasi Tahap II... 86

4.3.9 Kegiatan Awal di Desa ... 86

4.3.10. Penempatan dan Kegiatan Program PSP3 ... 88

4.4. Efektivitas Progam Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh 4.4.1. Adanya perkembangan kemampuan Peserta PSP3 meliputi ... 96

4.4.2. Adanya hasil kegiatan di masyarakat meliputi ... 106

4.2.3. Adanya Keberlanjutan Kegiatan di Tingkat Masyarakat meliputi ... 112

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 120

DAFTAR PUSTAKA ... 122

DAFTAR TABEL

No. Judul Halaman

2.1. Rekapitulasidata peserta PSP3 Periode 2014-2016 Angkatan Provinsi Aceh .... 42

3.1. Distribusi Sampel Penelitian ... 48

3.2. Tabel Jawaban Pertanyaan ... 49

4.1. Luas Wilayah Kota Sabang Berdasarkan Kecamatan ... 55

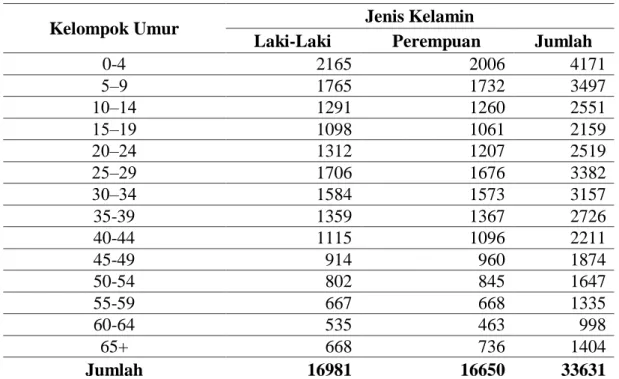

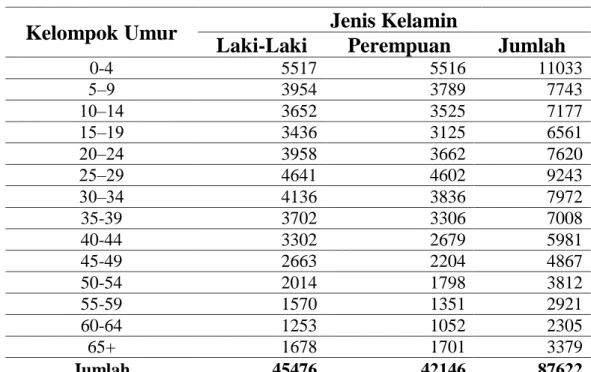

4.2. Kelompok Umur Kota Sabang ... 57

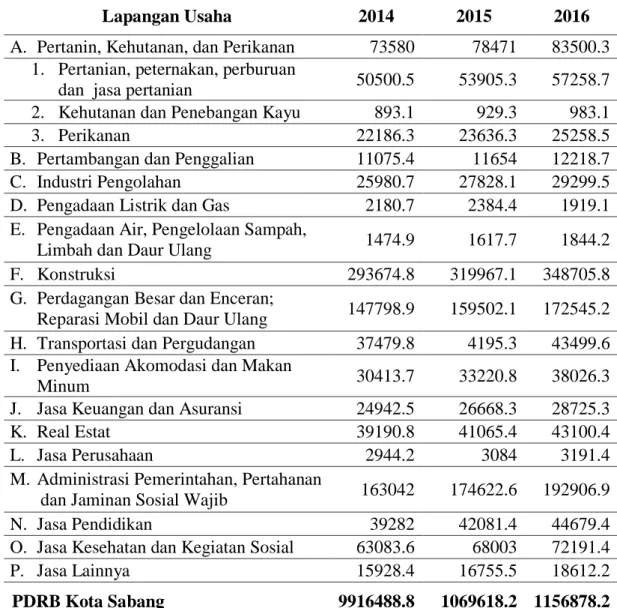

4.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Sabang 2014-2016 ... 59

4.4. Kelompok Umur Kabupaten Aceh Jaya ... 64

4.6. Hasil Uji Validitas dan Reliabeltas ... 68

4.7. Tabel Tim Asistensi Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) Provinsi Aceh Angkatan XXIV Tahun 2014- 2016 ... 75

4.6. Matrik Rekap Pelaksanaan Program PSP3 di Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Sabang Provinsi Aceh Angkatan XXIV Tahun 2014-2016 ... 89

4.7. Mampu Menjalin Komunikasi, berntegrasi dan bekerjasama dengan masyarakat dan pimpinan desa lainnya untuk mengembangkan gagasan yang inovatif dalam kegiatan produktif di peresaan ... 96

4.8. Mampu menyusun rencana usaha bersama masyarakat (pemuda) perdesaan di bidang kegiatan sosial-ekonomi produktif, lembaga keuangan mikro, pendidikan ... 98

4.9. Mampu mengorganisir dan menggerakkan berbagai potensi lokal sebagai dasar dalam merintis kegiatan ekonomi produktif, keuangan mikro, pendidikan dan pemanfaatan teknologi informasi ... 101

4.10. Mampu mengembangkan pendidikan dan pemahaman serta membudayakan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari ... 102

4.11. Mampu menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan perdesaan ... 104 4.12. Mampu menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan

4.13. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan

Program PSP3 ... 107 4.14. Berkembangnya kelembagaan masyarakat di desa yang mendukung kegiatan produktif di bidang sosial-ekonomi-lingkungan ... 109 1.15. Tumbuhkembangnya lembaga keuangan mikro (perkreditan) untuk

menunjang usaha-usaha ekonomi produktif di dalam masyarakat ... 111 4.16. Adanya dukungan dan jaringan kerjasama dengan sumberdaya lain (instansi

Pemerintah, Swasta/BUMN, LSM atau instansi lainnya) dalam Merealisasikan atau mengembangkan kegiatan usaha dan pendidika

kebangsaan ... 112 4.17. Tersedianya kader pemimpin (SDM lokal) yang dipersiapkan untuk

menggantikan peran PSP3, sehingga dapat menjamin keberlanjutan

program ... 114 4.18. Berfungsinya kelembagaan lokal (KUB/Koperasi/BUM Desa) dalam

kegiatan dan pengelolaan kegiatan produktif dan sistem manajemen yang

dapat dijalankan oleh kader masyarakat meski tanpa keberadaan PSP3 ... 115 4.19. Diperluasnya kegiatan produktif yang dikembangkan oleh Peserta PSP3

ke wilayah lain oleh desa, pemerintah daerah maupun dunia usaha ... 116 4.19. Kriteria Efektivitas Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di

Perdesaan (PSP3) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Sabang Provinsi Aceh setelah pengelompokan ... 118

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Halaman

2.1 Paradikman Pendekatan “Community Participaton Model” ... 28

2.2 Srategi Pendekatan PSP3 ... 40

2.3 Kerangka Konsep Penelitian ... 43

4.1 Peta Administrasi Kota Sabang ... 55

4.2 Peta Administrasi Aceh Jaya ... 62

4.3 Organisasi Pengelola Program PSP3 ... 77

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Halaman

1. Hasil Pengolahan Data Uji Validitas dan Reliabilitas... 125

2. Kegiatan Ekonomi Produkif Pemuda Sarjana Pengerak Pembangunan di perdesaan (PSP) di Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Sabang 2014-2016 ... 126

3. Data Peserta Pemuda Sarjana Pengerak Pembangunan di perdesaan (PSP) di Kabupaten Aceh Jaya Angkatan XXIV Tahun 2014-2016 ... 126

4. Jawaban Informan ... 130

3. Kuesioner Penelitian ... 138

4. Jadwal Pelaksanaan Program PSP3 ... 141

5. Foto Program PSP3 Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Sabang ... 142

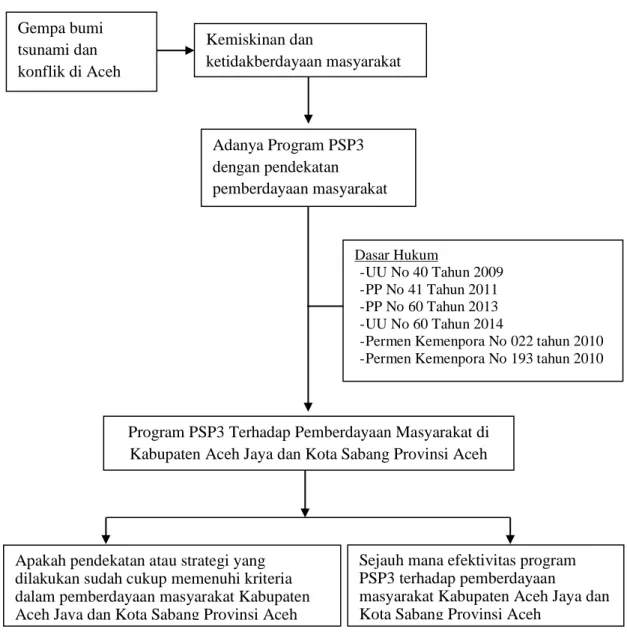

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan saat ini merupakan isu global, artinya kemiskinan telah menjadi persoalan dunia, hampir diberbagai belahan dunia termasuk di negara- negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, kemiskinan tetap menjadi persoalan yang menuntut perhatian secara serius. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan standar hidup masyarakat suatu daerah, ketidak mampuan ini di tandai dengan rendahnya pendapatan untuk memenuhi keutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Rendahnya pendapatan akan mempengaruhi standar hidup rata-rata seperti kesehatan, pendidikan dan ases sosial lainnya.

Hal ini juga terjadi di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan isu sentral di tanah air terutama setelah Indonesia dilanda krisis multi deminsional yang memuncak pada periode 1997-1999, sehingga kemiskianan telah mengakibatkan rendahnya pendidikan, mahalnya biaya kesehatan, tidak adanya tabungan untuk berinvestasi, kurangnya akses pelayanan publik, sulitnya lapangan pekerjaan dan rendahnya perlindungan sosial. Hal serupa tidak hanya terjadi diperkotaan namun juga dirasakan hingga ke perdesaan. Pada bulan Maret 2015 persentase penduduk miskin di perdesaan sebesar 14,21 persen, lalu turun pada September 2015 menjadi 14,09 persen kemudian naik 0,02 persen di bulan Maret 2016 menjadi 14,11 persen dan kembali turun pada bulan Maret 2017

menjadi 13.93 persen. Bila mengacu data Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus menurun dari 102,55 pada Januari 2016 menjadi 101,47 pada Juni 2016 (BPS, 2017). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan, namun tingkat kemiskinan masih belum juga teratasi dan memberikan nilai yang tinggi di Indonesia.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia lebih kepada bentuk kemiskinan struktural, karna sebenarnya secara alamiah Indonesia memiliki cukup potensi dan sumberdaya yang cukup untuk tidak mengalami kemiskinan. Struktur ini menyebabkan tidak adanya pemerataan, tidak berkembangnya kualitas dan daya kreasi rakyat dalam setiap pembangunan serta dipidinggirkannya peran dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang terindikasi dengan melemahnya prtisipasi masyarakat (Mulyadi, M. 2015).

Sebagai wilayah yang terletak di ujung Barat Indonesia, Aceh merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang besar, baik sumber daya dibidang industri, terutama industri hasil hutan, perkebunan, dan pertanian, seperti kelapa sawit, karet, kertas, serta industri hasil pengolahan tambang. Namun, hasil industri ini belum berkembang secara optimal, bahkan Aceh sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil minyak dan gas bumi, sehingga Aceh menjadi salah satu Provinsi yang terkaya di Indonesia setelah Papua dan Kalimantan Timur, namun kenyataan ini tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Data terbaru menunjukkan bahwa Aceh merupakan peringkat ke-6 penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) se-Indonesia hingga September tahun 2017. Posisi pertama hingga kelima adalah Papua, Papua Barat,

Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo (BPS, 2017). Ditambah dengan wilayah termiskin di pulau Sumatera dengan persentase penduduk miskin sebesar 17,60 persen jumlah penduduk 4,48 juta jiwa pada tahun 2017, (BPS Aceh, 2017).

Keadaan ini tentunya mengherankan. Di tengah dana otsus dan limpahan sumber daya alam ternyata belum cukup untuk menaikkan peringkat Aceh ke posisi yang lebih terhormat. Kerawanan situasi masyarakat di bidang sosial ekonomi pastinya bisa menggiring mereka ke situasi konflik. Jikapun tidak lagi berkonflik secara vertical, namun juga bisa berkonflik secara horizontal, (Rosnida, 2016).

Fenomena kemiskinan di Aceh umumnya terjadi di perdesaan, September 2017 Badan Pusat statistik menyebutkan 18,36 persen keluarga di daerah perdesaan hidup dibawah garis kemiskinan dan ditambah dengan 10,42 persen diwilayah perkotaan (BPS Aceh, 2017). Rendahnya tingkat pendidikan serta pertanian sebagai kegiatan ekonomi utama dalam keluarga juga terkait dengan kemiskinan terjadi di Aceh. Sehingga terjadinya ketimpangan pembangunanantara kota dan desa yang dirasakan saat ini. Namun faktor yang mendasar melandasi kemiskinan di Aceh adalah konflik dan tsunami yang berujung semakin meningkatnya jumlah pengangguran. Ada beberapa daerah di Aceh yang mengalami dampak tersebut salah satunya adalah Kabupaten Aceh Jaya kota Sabang yang menjadi sasaran program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) angkatan XXIV Tahun 2014 sampai dengan 2016.

Kabupaten Aceh Jaya merupakan wilayah pesisir Barat pantai Sumatera dengan panjang garis pantai lebih kurang 160 kilometer. Kabupaten Aceh Jaya

berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan dan Kabupaten Pidie di sebelah Utara, Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Barat di sebelah Selatan, Kabupaten Aceh Barat di sebelah Timur dan dengan Samudera Indonesia di sebelah Barat. Aceh Jaya sendiri merupakan wilayah perdesaan yang memiliki dukungan sumber daya alam yang melimpah, namun masih menyimpan persoalan kemiskinan.

Dalam proses rehab rekontruksi pasca tsunami banyak lembaga-lembaga sosial International Non Govenrment Organization (INGO), maupun National Govenrment Organization (NGO) yang bergerak dalam bidang pemberdayaan di Aceh, namun kehadirannya belum mampu mengatasi kemiskinan secara signifikan di Aceh Jaya. Ada 13.100 penduduk miskin di Aceh Jaya dengan presentase 15.01% dari jumlah penduduk di Aceh Jaya (BPS Aceh Jaya, 2017).

Begitu juga Kota Sabang, Kota Sabang merupakan wilayah kepulauan yang terletak di ujung Barat Provinsi Aceh, yang memiliki sumberdaya alam yang tidak kalah denga wilayah lain di Aceh dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang di nominasi oleh Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Enceran; Reparasi Mobil dan Daur Ulang, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan Sektor Pertanin, Kehutanan, dan perikanan. Namun Kota Sabang tidak terlepas dari persoalan kemiskinan data statistik menunjukkan bahwa dari tahun 2014, 17,02 % masyarakat Kota Sabang hidup dalam garis kemiskinan, 2015 kemiskinan di kota Sabang mengalami kenaikan dengan jumlah 17,69% dan kembali menurun pada tahun 2016 dengan presentase 17,33% total 5810 orang (BPS Kota Sabang, 2017).

Tahun 2014 hasil penelitian yang dilakukan oleh Said Muniruddin Mengenai Kajian Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Aceh: Kota Sabang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.

Terlihat bahwa kelompok terbesar kepala keluarga miskin di Kota sabang berada pada usia lanjut. Sebanyak 60 persen kepala keluarga miskin yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah laki-laki. Sedangkan 40 persen sisanya adalah perempuan, baik yang berstatus sebagai kepala keluarga maupun yang mewakili kepala keluarga pada saat wawancara. Usia rata-rata kepala keluarga miskin adalah 50,6 tahun. Hasil survey menunjukkan, terdapat 70 persen kepala keluarga miskin yang berada pada kelompok usia diatas 40 tahun. Detilnya, sebesar 25 persen kepala keluarga miskin di Kota Sabang berada pada usia 40-50 tahun. Kemudian 24 persen berada pada usia diatas 60 tahun, dan 21 persen berusia 50-60 tahun. Sedangkan kepala keluarga miskin berusia relatif muda yaitu 21-30 tahun hanya 11 persen. Kemiskinan pada usia tua tentu akan memperparah kondisi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Karena mereka yang berusia lanjut umumnya telah memiliki anggota keluarga dan tanggungan yang lebih banyak, (Said Muniruddin, 2015)

Disisi lain, proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dapat diukur dari sisi pertumbuhan ekonomi atau fisik semata tetapi juga harus melihat aspek lain seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena penilaian berdasarkan pertumbuhan ekonomi cenderung hanya mempertimbangkan sasaran-sasaran makro, yang pada dasarnya akan menimbulkan berbagai ketidak seimbangan

pembangunan antara lain menajamnya disparitas spasial, kesenjangan desa-kota, kesenjangan struktural, dan sebagainya.

Pembangunan merupakan sebagai sebuah perubahan sosial yang terencana tidak bisa hanya dijelaskan secara kuantitatif dengan pendekatan ekonomi semata, tetapi terdapat aspek sosial budaya seperti persepsi, gaya hidup, motivasi dan budaya yang mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitarnya.

Saat ini pengentasan kemiskinan telah menjadi agenda banyak pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah Aceh, khususnya pemerintah Aceh Jaya dan kota Sabang telah mengupayakan beberapa strategi dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak kelompok yang terlibat dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat baik melalui lembaga-lembaga terkait yang tertarik dalam isu pemberdayaan maupun pemerintah secara langsung, seperti halnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia.

Melalui kebijakan pemerintah pusat Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) adalah program unggulan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah berlangsung sejak tahun 1989 dan hingga tahun 2014 sudah menempatkan sarjana lebih kurang 18.173 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai contoh selama 2006-2013, program PSP3 telah menjangkau 2478 desa, 1249

kecamatan dan 440 kabupaten untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat khususnya masyarakat desa.

PSP3 merupakan program unggulan Kemenpora dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan, melalui program ini diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan khususnya wilayah perdesaan.

Program PSP3 ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengakselerasi pembangunan perdesaan melalui peran kepeloporan pemuda dalam berbagai aktivitas masyarakat di perdesaan. Aktivitas tersebut secara langsung harus berpengaruh terhadap dinamisasi kehidupan masyarakat desa, pengembangan potensi sumber daya kepemudaan, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pemuda dan masyarakat desa. Hal tersebut juga sebagai upaya menumbuhkembangkan kepeloporan dan kemandirian masyarakat.

Program ini diharapkan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan yang dapat memperbaiki taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa depan.

Komitmen ini penting sebagai bagian dalam mengurangi penumpukan sumber daya manusia berpendidikan tinggi di perkotaan, sehingga masyarakat dan pemuda desa mampu bangkit melakukan kegiatan yang produktif dan pada akhirnya desa dapat menjadi penggerak dalam pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Pada tahun 2014 Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Sabang menjadi sasaran program PSP3 dari Kemenpora. Ada 27 pemuda dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu dan

Bangka Belitung, yang mengikuti program tersebut. Tujuannya adalah untuk menggali sumber daya yang selama ini tidak terkelola dengan baik, melalui kepeloporan pemuda ini diharapkan mampu memberikan dampak yang baik dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Aceh yang memiliki tugas pokok:

1. Bidang pergerakan 2. Bidang pendampingan 3. Bidang kemandirian

Di Provinsi Aceh sendiri, Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Sabang merupakan salah satu daerah yang menjadi lokasi penempatan peserta program PSP3tahun 2014 sampai dengan 2016. Penempatan peserta program PSP3 di wilayah Kabupaten Aceh Jaya di Kecamatan Krueng Sabe dan di Kota Sabang terdapat di Kecamatan Sukakarya. Kehadiran peserta PSP3 di Aceh sendiri dinilai dapat mengentaskan masalah kemiskinan dan melakukan pemberdayaan masyarakat, sehingga dampaknya bukan hanya dirasakan oleh peserta itu sendiri namun juga masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat Efektivitas Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Sabang Provinsi Aceh.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah:

1. Apakah program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian

Pemuda dan Olahraga dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Sabang Provinsi Aceh ?

2. Bagaimana efektivitas program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Sabang Provinsi Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui mengkaji secara pasti apakah program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) telah memenuhi kriteria yang di tetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Sabang Provinsi Aceh.

2. Untuk menganalisis sejauhmana efektivitas program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Sabang Provinsi Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitan ini diharapakan bermanfaat sebagai:

1. Sebagai bahan masukan dan evaluasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia terhadap program pemberdayaan masyarakat 2. Sebagai bahan kajian dalam penelitian tentang konsep pemberdayaan

masyarakat melalui tenaga kepemudaan.

2.1. Penelitian Terdahulu

Siregar Charles Yanri, P. (2013) Melakukan penelitian dengan judul:

Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Pematangsiantar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas perencanaan pembangunan Kota Pematangsiantar melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Perencanaan pembangunan tahunan daerah ditujukan untuk penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan dan disebarkan kepada responden masyarakat di Kota Pematangsiantar dan dianalisa secara kuantitatif dengan menggunakan tabulasi sederhana untuk mencari frekuensi dan persentase. Fokus penelitian ini melakukan pengamatan terhadap proses perencanaan pembangunan tahunan, sinergitas perencanaan, serta penyelenggaraan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Pematangsiantar Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan proses dan pengorganisasian, serta sinergitas perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan relatif baik namun masih terdapat kelemahan yang ditunjukkan dengan masih lebih dominan prioritas kegiatan SKPD, sehingga kurang mencerminkan prioritas kebutuhan dan permasalahan masyarakat.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Pematangsiantar Tahun 2012 mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan hasil/keluaran dapat dikategorikan dilaksanakan dengan efektif jika kategori sangat baik, baik, dan cukup baik dikelompokkan dalam kategori efektif/baik dan dibandingkan dengan kurang baik dan tidak baik jika dikelompokkan dalam kategori tidak efektif/baik). Untuk itu ke depan diharapkan ada perbaikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yaitu fokus kepada kebutuhan dan permasalahan masyarakat, melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan secara menyeluruh sehingga prioritas 17 pembangunan kota adalah prioritas kebutuhan masyarakat, melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan khususnya pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan.

Budhi Setianingsih, Endah Setyowati dan Siswidiyanto (2016) melakukan penelitian dengan judul: Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang).

Dalam penelitian ini membahas tentang perencanaan pembangunan daerah merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan serta menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu aspek penting bagi keberhasilan perencanaan pembangunan daerah adalah terdapatnya badan atau satuan kerja yang baik serta adanya sistem informasi yang mendukung. Aplikasi berbasis sistem informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah Simrenda. Keberadaan Simrenda diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, sehingga realisasi pembangunan dapat tercapai

secara optimal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaplikasian Simrenda masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh minimnya upaya identifikasi permasalahan pembangunan daerah, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di BAPPEDA serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah di Kota Malang yang masih rendah.

Rizki Saputra (2015) melakukan penelitian dengan judul: Analisis Dampak Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan terhadap Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Serdang Bedagai.

Penelitian ini membahas tentang Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (PSP3) yang merupakan program trobosan yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam pemberdayaan sumber daya kepemudaan di Indonesia. Program ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengakselerasi pembangunan melalui peran kepeloporan pemuda dalam berbagai aktivitas masyarakat terutama kaum muda di perdesaan.

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanan program PSP3 di Kabupaten Serdang Bedagai 2). Menganalisis dampak program PSP3 terhadap pemberdayaan usaha ekonomi produktif. 3) Menganalisis dampak pemberdayaan usaha ekonomi produktif PSP3 terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan modal/analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis Uji Beda-Rata (Compare Mean). Hasil Penelitian Menujukkan Bahwa: 1) pelaksanaan program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunandi Perdesaan (PSP3) di Kabupaten Serdang Bedagai secara keseluruhan mendapatkan penilaian sedang/cukup berhasil terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan pemerintah dalam Pedoman PSP3. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan kapasitas peserta program, hasil kegiatan masyarakat dan keberlanjutan kegiatan di tingkat masyarakat. 2) tanggapan responden mengenai dampak program PSP3 dalam usaha ekonomi produktif melalui akses sumber daya alam, akses teknologi/keterampilan, akses pemasaran dinilai cukup baik, sedangkan akses sumber pembiayaan, lapangan kerja mendapatkan penilaian kurang. 3) pemberdayaan usaha ekonomi produktif melalui PSP3 memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, hal ini dapat dilihat adanya peningkatan terhadap sebelum dan sesudah program. Hasil analisis uji t-test diketahui peningkatan rata-rata pendapatan PSP3 sebesar 17,41%, sedangkan bila dibandingkan dengan tingkat inflasi Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2015 sebesar 1,94% diketahui rata-rata peningkatan pendapatan responden setelah pelaksanaan PSP3 (2015) meningkat sebesar 15,37%.

Juita Rahmadani Manik (2015) melakukan penelitian dengan judul:

Analisis Peran Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) Terhadap Pembangunan desa di Kabupaten Pakpak Bharat. Penelitian ini membahas tentang Program PSP3 dikembangkan dengan tujuan untuk mengakselerasi pembangunan melalui peran kepeloporan pemuda dalam berbagai aktivitas masyarakat terutama kaum muda diperdesaan. Aktivitas tersebut secara langsung harus mempengaruhi terhadap dinamisasi kehidupan masyarakat desa, pengembangan potensi sumberdaya kepemudaan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pemuda dan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan di desa Progil Kecamatan Tinada dan desa Kuta Jungkak Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara pada bulan Mei sampai Juli

2015 tentang Peran Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) Terhadap Pembangunan Desa di Kabupaten Pakpak Bahrat yang menggunakan metode survei. Peran PSP3 terhadap tingkat pendapatan masyarakat binaan PSP3 dianalisis dengan uji beda rata-rata dan peran PSP3 terhadap tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat pada bidang pertanian khususnya usaha tani cabai merah dianalisis dengan uji korelasi. Hasil Penelitian menunjukkan terhadap peran pemuda dalam peningkatan pendapatan masyarakat binaan PSP3 yaitu terjadi peningkatan pendapatan masyarakat setelah keberadaan Program PSP3 di desa, dibuktikan dengan rata-rata pendapatan masyarakat sebelum program sebesar Rp. 951.67 setelah mengikuti program meningkat menjadi Rp. 143.83. Peningkatatan pendapatan yang diperoleh masyarakat bervariasi mulai dari Rp. 300.000 s.d Rp. 650.000, dan hasil uji korelasi menunjukkan terdapat peran pemuda dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang pertanian khususnya usaha tani cabai merah yaitu dengan adanya korelasi yang signifikan seperti berikut, korelasi antara tingkat pengetahuan dan keterampilan dengan kemandirian diperoleh nilai probabilitas=0,185 > 0,05 maka tidak terdapat korelasi yang signifikan. Nilai probabilitas tingkat pengetahuan dan keterampilan dengan pendampingan =0.000

< 0,05 maka terdapat korelasi yang signifikan, dan nilai probabilitas dengan kemandirian =0,06 < 0,05 maka terdapat korelasi yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat peran pemuda terhadap peingkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat binaan setelah ada pendampingan PSP3 pada bidang pertanian khususnya usaha tani cabai merah.

Sukmaniar (2007) melakukan Penelitian Tentang Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PKK) Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

Bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 26 Desember 2004 telah mengakibatkan kehancuran yang luar biasa. Adanya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga sebagai salah satu program pembangunan partisipatif dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah tsunami, namun kerusakan sarana prasarana yang sangat parah dan keterpurukan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Lhoknga telah mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat sehingga kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan di lingkungannya menjadi rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Adapun sasarannya yaitu mengidentifikasi karakteristik masyarakat, mekanisme pengelolaan PPK, proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami dan elemen pemberdayaan masyarakat, kemudian menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami, menganalisis tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat pasca tsunami sebelum dan setelah PPK, menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga dan merumuskan kesimpulan serta rekomendasi. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Untuk analisis tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat

pasca tsunami sebelum dan setelah PPK digunakan analisis skoring dan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga dan efektivitasnya digunakan analisis deskriptif. Secara umum pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga kurang efektif dalam meningkatkan kondisi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang kurang efektif tersebut terutama disebabkan oleh tipologi keberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum program pembangunan diimplementasikan maka perlu dilakukan proses penyiapan masyarakat secara intensif berupa peningkatan motivasi (tahapan afektif), peningkatan wawasan pengetahuan (tahapan kognitif) dan peningkatan keterampilan (tahapan psikomotorik) untuk menunjang peran masyarakat dalam pembangunan (tahapan konatif). Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mon Ikeun (desa pantai) kurang efektif, hal ini terkait dengan kondisi pemukiman belum pulih, terbatasnya aktivitas masyarakat dalam mengelola pembangunan dan jiwa sosial yang rendah sehingga perlu adanya upaya percepatan pemulihan kondisi pemukiman dan peningkatan peran pemimpin/fasilitator desa untuk menumbuhkan motivasi masyarakat untuk bekerjasama. Sementara itu pemberdayaan masyarakat di Lambaro Seubun (desa pedalaman) juga kurang efektif, kondisi ini terkait dengan fasilitas pemukiman yang agak kurang, belum maksimalnya peran fasilitator desa dan Tim pengelola PPK desa serta kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan akses informasi sehingga perlu adanya penyediaan fasilitas layanan umum, peningkatan kemampuan FD dan TPK PPK serta pengetahuan/keterampilan individu masyarakat untuk mempermudah akses penyampaian aspirasi dan informasi.

Sedangkan untuk masyarakat Meunasah Karieng (desa dataran rendah) maka pemberdayaan masyarakat cukup efektif, kondisi ini terkait dengan kualitas kepemimpinan Kepala Desa dan pelaku PPK yang cukup memadai, adanya ikatan sosial yang kuat dan besarnya kemauan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan PPK. Namun untuk keberlanjutan pembangunan dan peningkatan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa perlu adanya dukungan dana alokasi desa dan pengembangan media informasi pembangunan.

2.2. Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan).Talcott Person (1960) membedakan kekuasaan (Power) menjadi dua dimensi, yaitu distributif dan generatif. Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka kepada orang lain.

Sedangkan dimensi generatif kekuasaan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkan masyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masa depan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri (A.M.W. Pranarka & Vidhyandika 1996).

Karenanya ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2010). Kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, banyak pakar yang ikut bicara dalam hal itu, salah satunya adalah

(Payne dalam Sabirin, 2012), yang mengemukakan bahwa pemberdayaan (empowerment) intinya ditunjukkan untuk:

“membantu klien untuk memperoleh daya agar dapat mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, juga mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, diantaranya melalui transfer daya dari lingkungannya”.

Menurut Sunyoto Usman (2008) setidaknya ada dua macam perspektif yang relevan untuk mendekati persoalan pemberdayaan masyarakat. “(1) perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada alokasi sumberdaya (resource allocatin), dan (2) perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada penampilan kelembagaan (institutional performance)”. Sementara itu, Hukme dan Tunr (1990) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di area politik secara lokal maupun nasional.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membangun kembali masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, memenuhi kebutuhan manusia, dan membangun kembali struktur-struktur dalam negara kesejahteraan, ekonomi global, birokrasi, elite profesional dan sebagainya yang kurang berperikemanusiaan (Jim Ife & Frank Tesoriero, 2008).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khusunya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam.

Pertama: memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan

bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Yang kedua:

menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan ketiga: partisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Sabirin, 2008).

Pada masa kolonialisasi di dunia dalam laporan misi pemberdayaan masyarakat di Cambridge, England pada tahun 1948, pemberdayaan masyarakat di definisikan oleh para administrator Kolonial sebagai satu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, hal ini meliputi seluruh bidang-bidang kegiatan membangun distrik-distrik baik dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (Surjadi, 1975).

Konsep pemberdayaan lahir sebagai anti tesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan (4) konsep sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Erni dalam Prajono dan Pranarka, 2012).

Menurut Jim Ife & Frank Tesoriero (2008), konsep pemberdayaan berkaitan erat dengan dua konsep pokok yakni: Konsep Power: (Daya) dan konsep disadvantage (Ketimpangan). Pengertian pemberdayaan dapat dijelasakan dengan menggunakan empat perspektif yaitu: Perspektif pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.

a. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perpspektif pluralis adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain. Upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong mereka dengan pembelajaran, menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu bagaimana bersaing di dalam peraturan.

b. Pemberdayaan ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi kalangan elitis seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orangkaya dan lainnya, membentuk aliansi dengan kalangan elite melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik birokrasi dan parlemen.

c. Pemberdayaan ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu agenda perjuangan yang lebih menantang, karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktur deliminasi. Umumnya masyarakat menjadi tidak berdaya lantaran adanya sebuah struktur sosial yang mendominasi dan menindas mereka, baik karena alasan kelas sosial, gender, ras atau etnik. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktur secara fundamental serta berupaya menghilangkan penindasan struktural.

d. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas, aksi dan praktis.

Dari perspektif ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya pengembangan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Jadi titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan bukan suatu aksi.

2.3. Strategi dan Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat 2.3.1. Strategi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Chin Benne (1961), tanpa secara spesifik menunjuk kepada pemberdayaan masyarakat, memperkenalkan tiga strategi bagi perubahan dan asumsi-asumsi yang melandasinya. Pilihan strategi tersebut ration-emperical, normative-reeducative, atau power-coorcive bergantung pada asumsi-asumsi yang terkait dengan sifat alami manusia, hubungan kekuasaan, dan sikap dan sistem warga komunitas (Fredian Tonny Nasdian, 2014).

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individu; meskipun pada gilirannya teori juga berkaitan dengan kolektivitas dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya.

Menurut Edi Suharto (2009) dalam konteks pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment setting): mikro, mezzo dan makro.

1. Aras makro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered aproach).

2. Aras mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok anak pemulung.

Pemberdayaan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervesi.

Pendidikan dan pelatih, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap- sikap agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

3. Aras makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (large- sistem strategi), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye aksi sosial, lobbying, perorganisasian dan manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang masyarakat sebagai individu yang memiliki kompetisi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2.3.2. Berbagai Pendekatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Setiap proses pemberdayaan masyarakat mengandung tiga unsur, yaitu adanya proses perubahan, mobilisasi sumber daya dan pengembangan kapasitas masyarakat.

1. Proses Perubahan

Faktor yang dapat digunakan untuk melihat penekanan pada aspek manusia dan masyarakat dalam konsep pembangunan masyarakat adalah pemahaman sebagai proses perubahan. Apabila secara teoritik perubahan dalam kehidupan masyarakat dapat berdampak kemunduran (regress) maupun kemajuan (progress) maka perubahan dalam pembangunan diharapkan berdampak kemajuan. Salah satu indikasi perubahan yang bersifat kemauan tersebut dapat dilihat dari peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari sisi yang lain, kebutuhan yang harus terpenuhi juga bervariasi, tidak hanya menyangkut kebutuhan fisik tetapi juga kebutuhan mental dan sosial (Suetomo, 2010).

Meski demikian, pada pokoknya, makna pemenuhan kebutuhan sosial mengerucut dalam dua aliran pemikiran utama. Pertama, kesejahteraan sosial sebagai “tujuan pembangunan”. Dalam pemikiran ini, kesejahteraan sosial mencakup tidak hanya pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi juga keseluruhan aspek kualitas hidup manusia (quality of life), yang Kedua, menempatkan kesejahteraan sosial dalam arti yang terbatas, bahkan cenderung sempit. Dalam aliran pemikiran ini, konsepsi kesejahteraan sosial identik konsep negara

kesejahteraan Eropa Barat yang merupakan komplemen (pelengkap) Kapitalisme (Ah Maftuchan et.al, 2016).

2. Pemanfaatan Sumber Daya

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan yang dapat dipenuhi. Berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, dalam setiap masyarakat tersedia sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat sering juga disebut sebagai usaha untuk menciptakan hubungan yang serasi antara sumber- sumber yang tersedia dengan kebutuham masyarakat.

Dalam mewujudkan proses tadi, maka yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk melakukan indentifikasi sumber daya, kemudian memanfaatkan dan mengolahnya dengan baik. Dengan demikian berdasarkan pandangan tadi, identifikasi sumber daya merupakan salah satu langkah yang strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi sumberdaya dapat berfungsi untuk mengangkat sumberdaya yang masih terpendam keatas permukaan realitas sosial, sehingga dapat segera dimanfaatkan dalam rangka taraf hidup.

3. Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Menurut Hoogevelt dalam Sutomo (2010), perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan di negara-negara sedang berkembangdapat merupakan perubahan sebagai hasil proses evolusi, perubahan karena hasil interaksi dalam lingkup yang lebih luas atau perubahan karena hal tindakan. Seperti yang telah disebutkan di atas dalam pemberdayaan masyarakat, prioritas utama diberikan

pada upaya untuk membangun aspek masyarakat dan aspek manusianya. Salah satu indikasinya bahwa sudah ada pembangunan pada aspek masyarakat dan aspek manusia tersebut adalah adanya peningkatan kapasitas, termasuk kapasitas untuk membangun dirinya sendiri. Dengan demikian, apabila dalam pengertian pembangunan masyarakat di dalamnya terkandung makna adanya proses perubahan,di mana perubahan tersebut apapun faktor yang mendorongnnya, termasuk juga perubahan.

Menurut Suharto (2009), pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan di atas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyekongan dan pemeliharaan):

a. Penguatan: menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan- kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaanharus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. Pemeliharaan: pemeliharaan kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2.4. Paradigma Community Development dan Community Empowerment.

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi, pendekatan partisipasi masyarakat dikembangkan dalam community development. Menurut Abbot dalam Sukmaniar (2007) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat Barat yang berperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadi modern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhan ekonominya.

Semua pengembangan masyarakat menyangkut bahkan diperuntukkan untuk masyarakat. Tetapi semua metode, pembangunan masyarakat memiliki karakteristik tersendiri. Pembangunan masyarakat tidak saja bermaksud membina hubungan dan kehidupan setiap orang yang hidup bermasyarakat, melainkan juga untuk membangun masyarakat karena setiap satuan masyarakat mempunyai

kekuatan sendiri yang disebut community power oleh Nelson, W. dalam Taliziduhu Ndraha (1990).

Pengembangan Masyarakat (Community Development) adalah konsep dasar yang menggarisbawahi sejumlah istilah yang telah digunakan sejak lama, seperti community resource development, rural areas development, community economicdevelopment, rural revitalisation, dan community based development.

Commuity development menggambarkan makna yang penting dari dua konsep:

community, bermakna kualitas hubungan sosial dan development, perubahan kearah kemajuan yang terencana dan bersifat gradual. Makna ini penting untuk arti pengembangan masyarakat yang sesungguhnya (Blackburn dalam Fredian Tonny Nasdian, 2014).

Menurut Suetomo (2010) community development adalah sutu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas kedalam kehidupan nasional dan mendorng kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional.

Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagai pendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi, sedangkan pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatan dalam konteks teori ketergantungan (dependency theory). Hubungan hierarki antara kedua teori ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1. Paradigma Pendekatan “Community Participation Model”

Teori mengenai hubungan kekuasaan dan partisipasi masyarakat menurut Abbot (1996) digambarkan dalam bentuk kontinum dimana pada satu sisipemerintah lebih terbuka terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengambilankeputusan, pada situasi yang lain pemerintah secara total tidak berperan. Jika peranpemerintah tidak ada (government closed) maka peran masyarakat akan tinggi, hal ini merupakan tahap keberhasilan dari pemberdayaan, akan tetapi disisi lain juga menciptakan konfrontasi atau pendekatan pada kekuatan fisik, sehingga tidak adasatupun pendekatan pembangunan yang dapat dilaksanakan (Sukmania, 2007).

Dalam Community Development mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (participating and belonging together) terdapat program yang dilaksanakan dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat unsur-unsur tersebut yaitu partisipasi, rasa memiliki dan pemberdayaan masyarakat dapat tercipta secara kuat maka diperlukan transparansi

Community Development Modernization

Theory

Modernization Theory Dependency

Theory Superseded by

Original Linkage New Linkage

Paradigm

Approach

Sumber: Abbott, John dalam Sukmania,( 2007.)

dalam implementasi program dan akutanbilitas para pelaksana program sehingga tidak terjadi salah sasaran dan salah kelola, maka dalam pelaksanaan community development diingatkan beberapa hal yang harus diperhatikan agar program- program yang dilaksanakan itu berhasil.

2.5. Pengertian PSP3 dan Dasar Hukum 2.5.1. Pengertian PSP3

Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) adalah program unggulan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah berlangsung sejak tahun 1989 dengan nama program Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) dan hingga kini berubah nama menjadi Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3). PSP3 sudah menempatkan sarjana lebih kurang 19.173 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai contoh selama 2006-2013, Program PSP3 telah menjangkau 2478 desa, 1249 kecamatan dan 440 kabupaten.

Para sarjana yang ditempatkan di desa dalam tugasnya menggerakkan dan mendampingi masyarakat khususnya pemuda, mampu menumbuhkan beragam kegiatan produktif terutama di bidang ekonomi, bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. PSP3 juga telah berperan membantu dan mendampingi aktivitas pemerintahan desa seperti: administrasi kependudukan, pajak bumi dan bangunan, penataan aset desa dan lainnya. Termasuk menumbuhkan unit-unit usaha produktif dibidang pertanian, perikanan, industri kecil/kerajinan dan jasa perdagangan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan diarahkan pada peningkatan

produktivitas masyarakat perdesaan melalui menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, yang dilandasi semangat kebangsaan.

2.5.2. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

5. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

6. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;

10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

11. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0022 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010 – 2014;

12. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

2.6. Arah Program PSP3 2.6.1. Visi Dan Misi

Visi

Menjadi program unggulan dalam mengembangkan pemuda Indonesia yang mandiri, produktif dan inovatif .

Misi

a. Mengembangkan potensi dan sikap, serta perilaku pemuda untuk membangun perdesaan.

b. Mengembangkan potensi pemuda berpendidikan tinggi yang memiliki karakter kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan untuk menggerakkan berbagai potensi di perdesaan untuk kesejahteraan masyarakat.

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kaum pemuda bidang layanan sosial, ekonomi dan informasi melalui peran inisiasi, fasilitasi, dan pendampingan program-program pembangunan di perdesaan

d. Mengembangkan kemandirian pemuda melalui rintisan lembaga sosial dan ekonomi pemuda dalam merespon tantangan pembangunan di perdesaan, e. Mengenalkan dan mengembangkan masyarakat dan pemuda dalam

pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi.

2.7. Manajemen Program Program PSP3 2.7.1. Penanggung jawab program PSP3

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan dan peningkatan kualitas pengawasan, Program PSP3 dikelola dengan struktur yang fungsional dan berjenjang. Pada tingkat pusat penanggungjawab program adalah Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora RI. Sedangkan penanggungjawab teknis adalah Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, yang dalam pelaksanaan teknis program dibantu oleh Tim Pokja PSP3 dan koordinator-koordinator wilayah.

1. Penanggungjawab Pelaksana Daerah

Penanggungjawab kegiatan PSP3 di daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dispora/Instansi yang menangani kepemudaan di tingkat Provinsi.

2. Tim Asistensi

Pemerintah Daerah melalui Dispora/Instansi yang menangani kepemudaan tingkat Provinsi mengusulkan nama-nama calon Tim Asistensi kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora RI untuk ditetapkan sebagai Tim Asistensi Provinsi.Tim Asistensi terdiri dari dua orang unsur DPD Forum Purna PSP3 dan satu orang unsur Perguruan Tinggi. Tim Asistensi bertugas untuk membantu Dispora/Instansi yang menangani kepemudaan dalam meningkatkan efektivitas program PSP3 di lapangan.

Kegiatan pembinaan dan monitoring juga dilakukan melalui media informasi internet(online), sehingga Kemenpora dapat melakukan supervisi langsung kepada peserta PSP3.