BAB II

KAJIAN PUSTAKA A. Landasan Teori

1. Pendidikan Karakter a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 263) dimaknai sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, karena pengajaran hanyalah sebatas aktivitas transfer ilmu pengetahuan saja sedangkan pendidikan lebih dari sekedar itu melainkan transformasi nilai dan pembentukan karakter dengan segala aspek yang dicakupnya.

keikutsertaan keluarga dan masyarakat yang membentuk sukses maupun gagalnya pendidikan nasional.

Pendidikan dalam definisi yang lain juga dikemukakan oleh Iqbal dalam Al Ghazali (2013: 15) sebagai segala sesuatu yang memiliki tujuan, yakni kesempurnaan insani di dunia dan akhirat. Manusia akan sampai pada tingkat kesempurnaan itu hanya dengan menguasai sifat keutamaan melalui jalur ilmu (pendidikan). Keutamaan itulah yang akan membuat dia bahagia di dunia dan mendekatkannya kepada Allah SWT, sehingga sasaran atau tujuan akhirnya akan terwujud, yakni bahagia di dunia dan akhirat.

Pendapat dari beberapa ahli di atas tentang pengertian pendidikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan secara umum dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku manusia. Proses perubahan tersebut tidak hanya dilihat dari aspek kemampuan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dalam segi kematangan berpikir saja, namun pendidikan juga dimaknai sebagai proses pengubahan tingkah laku manusia dengan pemberian dan penerapan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalani hidupnya.

b. Pengertian Pendidikan Karakter

Zubaedi (2011: 14) memaknai pendidikan karakter sebagai “the deliberate us of all dimensions of school life to foster optimal

dimensi kehidupan sekolah untuk membantu pengembangan karakter dengan optimal). Penanaman nilai-nilai karakter tidak bisa dilakukan hanya dengan sekedar proses mentransfer ilmu pengetahuan atau melatih suatu keterampilan tertentu. Penanaman karakter memerlukan proses, contoh teladan, dan pembiasaan atau pembudayaan dalam lingkungan peserta didik, seperti lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun media massa.

Definisi pendidikan karakter yang lain juga dikemukakan oleh Megawangi dalam Kesuma, dkk (2011: 5), sebagai “sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya”.Pengertian pendidikan karakter oleh Warsono yang

dikutip oleh Kurniawan (2013: 40) dimaknai sebagai proses pemberian tuntunan peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dan melibatkan berbagai dimensi yaitu dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa, dengam kata lain karakter dimaknai sebagai kualitas pribadi yang orientasinya baik, dan dalam kehidupan nyata pun berperilaku demikian yang secara koheren memancar sebagai hasil dari olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah rasa dan karsa.

dengan dukungan komponen lain, seperti orang tua dan masyarakat melalui penerapan nilai kebiasaan, pemberian contoh dan teladan yang baik guna menciptakan peserta didik yang tidak hanya cakap dalam bidang intelektual saja, namun juga memiliki karakter yang baik. Indikator keberhasilan pendidikan karakter dapat dilihat dari perubahan perilaku peserta didik, dari perilaku yang menyimpang menjadi perilaku yang baik, serta perilaku yang awalnya memang sudah baik dapat menjadi lebih baik lagi.

c. Tujuan pendidikan karakter

Tujuan pendidikan karakterdiuraikan oleh Zuchdi dalam Damayanti (2014: 12), sebagai pengajaran nilai-nilai tradisional tertentu, nilai-nilai yang diterima secara luas sebagai landasan perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Nilai-nilai ini digambarkan sebagai perilaku moral. Secara umum, pendidikan karakter atau pendidikan nilai bertujuan agar peserta didik menjadi warga negara yang baik. Karakter yang baik adalah tentang suatu pengetahuan yang baik, kasih sayang, cinta kasih yang baik, dan melakukan atau bertindak yang baik.

dan melakukan kebaikan, baik dalam kebiasaan, berpikir, kebiasaan merasa, dan kebiasaan bertindak.

Kesuma, dkk (2011: 7) dalam bukunya juga menguraikan tujuan diadakannya pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, yaitu diantaranya kemampuan akademik, kemampuan sosial, kemampuan dan kemampuan religi. Selain itu, tujuan pendidikan yang lain adalah untuk membentuk watak yang baik bagi peserta didik, serta sebagai bentuk perubahan peradaban bangsa yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Tujuan pendidikan karakter dalam setting sekolah menurut Kesuma, dkk (2011: 9) adalah sebagai berikut:

1) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan.

2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah.

3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.

d. Nilai Karakter Mandiri 1). Pengertian Mandiri

Pengertian tentang kemandirian telah banyak diuraikan oleh beberapa ahli, yang biasanya dibahas dalam kajian atau buku-buku terkait dengan perkembangan psikologi anak. Para ahli yang menguraikan penjelasan tentang kemandirian salah satunya adalah Erickson dan Desmita yang keseluruhannya terangkum dalam buku karangan Desmita yang berjudul “Psikologi perkembangan peserta

didik”.

Desmita (2009: 185) menguraikan pengertian kemandirian sebagai kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur pikiran, perasaan dan tindakan sendiri secara bebas serta berusaha sendiri untuk menguasai perasaan-perasaan malu dan keragu-raguan. Sedangkan menurut Erikson dalam Desmita (2009: 185) menyatakan kemandirian sebagai usaha untuk melepaskan diri dari orangtua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas, ego, yaitu merupakan perkembangan kearah individualitas yang mantap dan berdiri sendiri.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kemandirian merupakan suatu kondisi dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri, serta mampu mengambil keputusan-keputusan kreatif untuk setiap permasalahan yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri yang baik, terutama melaksanakan tugas-tugasnya, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

2). Bentuk-bentuk Kemandirian

Havighurst, R dalam Desmita (2009: 186) membagi kemandirian atas empat bentuk kemandirian, yaitu:

a) Kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi diri sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi pada orang lain.

b) Kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain.

c) Kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.

d) Kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain tidak tergantung pada aksi orang lain.

3). Pentingnya Kemandirian Bagi Peserta Didik

permasalahan penyimpangan dalam dunia pendidikan yang hingga saat ini masih menjadi masalah umum yang cukup sulit ditemukan solusi yang tepat dan berkesinambungan.

Fenomena-fenomena mengenai penyimpangan yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter khususnya perlu mendapat perhatian khusus untuk dicarikan solusi yang tepat dalam konteks dunia Pendidikan untuk mengembangkan kemandirian peserta didik. Sunaryo Kartadinata dalam Desmita (2009: 189) menyebutkan beberapa gejala yang berhubungan dengan permasalahan kemandirian, antara lain:

a) Ketergantungan disiplin kepada kontrol luar dan bukan karena niat sendiri yang ikhlas. Perilaku ini akan mengarah pada perilaku formalistic, ritualistic dan tidak konsisten, yang pada gilirannya akan menghambat pembentukan etos kerja dan etos kehidupan yang mapan sebagai salah satu ciri dari kualitas sumber daya dan kemandirian manusia.

b) Sikap tidak peduli terhadap lingkungan hidup.

c) Sikap hidup konformistis tanpa pemahaman dan konformistik dengan mengorbankan prinsip.

Kemandirian merupakan kecakapan yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman dan pendidikan. Pengembangan kemandirian peserta didik yang diuraikan oleh Desmita (2009: 190), diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang memungkinkan anak merasa dihargai.

b) Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah.

c) Memberi kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka.

d) Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain.

e) Menjalin kehidupan yang harmonis dan akrab dengan anak. 4). Tingkatan dan karakteristik kemandirian

Lovinger dalam Desmita (2009: 187), mengemukakan tingkatan kemandirian dan karakteristiknya yaitu:

a) Tingkat pertama, adalah tingkat impulsif dan melindungi diri. Ciri-ciri:

(1) Peduli terhadap control dan keuntungan yang dapat diperoleh dari interaksinya dengan orang lain.

(2) Mengikuti aturan secara spontanistik dan hedonistic.

(3) Berpikir tidak logis dan tertegun pad acara berpikir tertentu (stereotype).

(4) Cenderung melihat kehidupan sebagai zero-sum games. (5) Cenderung menyalahkan dan mencela orang lain serta

lingkungannya.

b) Tingkat kedua, adalah tingkat konformistik. Ciri-cirinya: (1) Peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial. (2) Cenderung berpikir stereotype dan klise.

(3) Peduli akan konformitas terhadap aturan eksternal.

(4) Bertindak dengan motif yang dangkal untuk memperoleh pujian.

(5) Menyamakan diri dalam ekspresi emosi dan kurangnya instropeksi.

(8) Tidak sensitif terhadap keindividualan. (9) Merasa berdosa jika melanggar aturan. c) Tingkat ketiga, adalah tingkat sadar diri

(1) Mampu berpikir alternatif.

(2) Melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi. (3) Melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi. (4) Peduli untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang

ada.

(5) Menekankan pada pentingnya memecahkan masalah. (6) Memikirkan cara hidup.

(7) Penyesuaian terhadap situasi dan peranan.

d) Tingkat keempat, adalah tingkat saksama. Ciri-cirinya: (1) Bertindak atas dasar nilai-nilai internal.

(2) Mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan.

(3) Mampu melihat keragaman emosi, motif, dan perspektif diri sendiri maupun orang lain.

(4) Sadar akan tanggung jawab.

(5) Mampu melakukan kritik dan penilaian diri. (6) Peduli akan hubungan mutualistic.

(7) Memiliki tujuan jangka Panjang.

(8) Cenderung melihat peristiwa dalam konteks sosial. (9) Berpikir lebih kompleks dan atas dasar pola analitis. e) Tingkat kelima, adalah tingkat individualitas. Ciri-cirinya:

(1) Peningkatan kesadaran individualitas.

(2) Kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dan ketergantungan.

(3) Menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain. (4) Mengenal eksistensi perbedaan individual.

(5) Mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupan.

(6) Membedakan kehidupan internal dengan kehidupan luar dirinya.

(7) Mengenal kompleksitas diri.

(8) Peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial. f) Tingkat keenam, adalah tingkat mandiri. Ciri-cirinya:

(1) Memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan. (2) Cenderung bersikap realistic dan objektif terhadap diri

sendiri dan orang lain.

(3) Peduli terhadap pemahaman abstrak, seperti keadilan sosial.

(4) Mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan. (5) Toleran terhadap ambiguitas.

(6) Peduli akan pemenuhan diri.

(9) Sadar akan adanya saling ketergantungan dengan orang lain.

(10) Mampu mengekspresikan perasaan dengan penuh keyakinan dan keceriaan.

5). Indikator Kemandirian

Seseorang yang mandiri dapat dilihat dari tingkah lakunya yang mencerminkan sikap mandiri terutama dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Desmita (2009: 185) menyebutkan ciri-ciri sikap mandiri dapat dilihat sebagai berikut: a). Suatu kondisi dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk

maju demi kebaikan dirinya sendiri.

b). Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

c). Memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya. d). Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.

Ciri-ciri sikap mandiri dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator sebagai tolak ukur untuk menilai sikap mandiri peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Suid, dkk (2017: 73) menjelaskan terdapat 6 indikator dalam mengukur sikap mandiri peserta didik, antara lain:

a). Percaya diri

b). Mampu bekerja sendiri c). Menghargai waktu d). Bertanggung jawab

e. Nilai Karakter Tanggung Jawab 1). Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter yang harus dimiliki masing-masing peserta didik dan perlu pelatihan, pembiasaan, dan sikap keteladanan yang baik agar nilai karakter ini dapat terpatri dengan baik dalam setiap diri peserta didik.

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(2007: 139) memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).

Lebih lanjut pengertian tanggung jawab diuraikan oleh Damayanti (2014: 44) sebagai “sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, negara, Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, lingkungan, baik alam, sosial maupun budaya”. Yaumi (2014: 72) mendefinisikan tanggung jawab sebagai “suatu tugas atau kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas dengan penuh kepuasan (yang diberikan oleh seseorang, atau atas janji atau komitmen sendiri yang harus dipenuhi seseorang, dan yang memiliki konsekuen hukuman terhadap kegagalan”.

2). Macam-macam Tanggung Jawab

Mustari (2014: 21) memaparkan macam-macam tanggung jawab sebagai berikut:

a). Tanggung jawab personal

Bertanggung jawab merupakan tindakan yang menyebabkan seseorang itu memilih untuk bertindak atau berbicara atau mengambil posisi tertentu sehingga ia harus bertanggung jawab.

b). Tanggung jawab moral

Tanggung jawab moral biasanya merujuk pada pemikiran bahwa seseorang mempunyai kewajiban moral dalam situasi tertentu. Orang yang tidak taat terhadap kewajiban-kewajiban moral kemudian menjadi alasan untuk diberi hukuman.

c). Tanggung jawab sosial

Tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab dimana manusia saling memberi dan tidak membuat kerugian kepada masyarakat yang lain, selain itu tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab yang sifat-sifatnya perlu dikendalikan dalam hubungannya dengan orang lain.

3). Karakteristik sikap tanggung jawab

Yaumi (2014: 74) menguraikan karakteristik sikap tanggung jawab yang perlu dimiliki dan ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain:

a) Melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan

b) Selalu menunjukkan ketekunan, kerajinan, dan terus berusaha. c) Selalu melakukan yang terbaik untuk dirinya dan orang lain. d) Selalu disiplin dan mengontrol diri dalam keadaan apapun. e) Selalu mengkaji, menelaah, dan berpikir sebelum bertindak. f) Mempertimbangkan dan memerhitungkan semua konsekuensi

dari perbuatan. g)

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sikap Mandiri dan Tanggung Jawab

Penerapan nilai karakter mandiri dan tanggung jawab pada praktiknya tidak pernah terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai karakter mandiri dan tanggung jawab menurut Ali dan Asrori dalam Suid, dkk (2017: 74) antara lain: a. Faktor Internal

bahwa pengaruh gen atau keturunan yang berasal dari orang tua juga memiliki peranan dalam membentuk sikap seseorang meskipun dalam kenyataannya hal ini masih menjadi perdebatan karena dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita temui orang tua yang memiliki sifat dasar rajin belum tentu juga akan melahirkan anak dengan sifat dasar yang sama, karena yang lebih utama bukanlah tentang gen orang tua mana yang akan menurunkan sifat anak yang baik, tetapi lebih kepada cara orang tua dalam mendidik anak tersebut sehingga terbentuk anak dengan sifat dasar yang berbeda-beda.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi karakter dasarnya dalam kehidupan sehari-hari. Suid, dkk (2017: 74) dalam jurnalnya memaparkan sedikitnya terdapat 3 faktor eksternal yang mempengaruhi dan sedikit banyak menentukan seseorang memiliki sikap mandiri dan tanggung jawab, antara lain:

1). Pola asuh orang tua

Cara orang tua mengasuh atau mendidik anak akan mempengaruhi perkembangan kemandirian anaknya. Orang tua yang terlalu banyak melarang dan menggunakan kata “jangan” kepada anak

yang sering membanding-bandingkan anak yang satu dengan lainnya tentunya akan memberi pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan kemandirian anak.

Anak yang terbiasa sejak dini dididik untuk bersikap mandiri dan bertanggung jawab dalam melakukan segala sesuatunya cenderung lebih dapat menyesuaikan diri untuk bersikap demikian dalam keadaan apapun, dibandingkan dengan anak yang terbiasa bergantung pada orang tuanya dalam melakukan segala sesuatunya, contohnya: menyiapkan seragam sekolah sendiri, berangkat sekolah tanpa diantar orang tua, mengerjakan tugas sekolah sendiri, menyiapkan buku-buku sekolah yang akan digunakan tanpa bantuan orang tua, sampai dari hal-hal kecil lain yang dapat terlihat di lingkungan keluarga seperti membereskan peralatan sekolah yang sudah selesai digunakan untuk belajar, membereskan mainan setelah digunakan dan kegiatan-kegiatan lain, yang mencerminkan sikap kemandirian dan tanggung jawab anak di lingkungan keluarga.

2). Sistem Pendidikan di sekolah

pentingnya penghargaan terhadap anak dan penciptaan kompetensi positif akan memperlancar perkembangan kemandirian belajar anak termasuk tanggung jawabnya pula.

Guru yang mengajar dengan cara yang variatif, menyenangkan dan demokratis serta cenderung tidak membeda-bedakan perlakuannya antara peserta didik satu dengan yang lainnya cenderung akan menciptakan peserta didik yang lebih percaya diri dan nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dibandingkan dengan guru yang mengajar dengan metode yang kurang bervariasi, monoton, datar, serta membeda-bedakan peserta didik yang pintar dan kurang pintar, sehingga dampak positif dari hasil pembelajaran yang dilakukan pun akan terlihat. Peserta didik dengan sendirinya akan terbentuk menjadi peserta didik yang mandiri dan lebih bertanggung jawab lagi akan kewajiban yang harus dilakukannya sebagai seorang siswa.

3). Sistem Kehidupan di Masyarakat

memiliki sikap yang demikian pula.

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, Ali dan Asrori dalam Suid,dkk (2017: 75) mengemukakan ada sejumlah intervensi yang dapat dilakukan untuk pengembangan kemandirian dan tanggung jawab anak, antara lain sebagai berikut:

1. Penciptaan partisipasi dan keterlibatan dalam keluarga, yang diwujudkan dalam bentuk saling menghargai antar anggota keluarga dan keterlibatan dalam memecahkan masalah anak.

2. Penciptaan keterbukaan, yang diwujudkan dalam bentuk toleransi terhadap perbedaan pendapat, memberikan alasan terhadap keputusan yang diambil bagi anak, keterbukaan terhadap minat anak, mengembangkan komitmen terhadap tugas anak, kehadiran dan keakraban hubungan dengan anak.

3. Penciptaan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan, yang diwujudkan dalam bentuk mendorong rasa ingin tahu anak, adanya aturan tetapi tidak cenderung mengancam apabila ditaati, adanya jaminan rasa aman dan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan.

4. Penerimaan positif tanpa syarat, yang diwujudkan dalam bentuk tidak membeda-bedakan anak, menerima anak apa adanya, serta menghargai ekspresi potensi anak.

dengan berbagai sudut pandang, dan tidak mudah mencela karya anak.

6. Penciptaan kehangatan hubungan dengan anak, yang diwujudkan

dalam bentuk interaksi secara akrab, membangun suasana humor dan komunikasi ringan dengan anak, dan bersikap terbuka terhadap anak.

Kesimpulan dari pendapat ahli di atas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian dan tanggung jawab peserta didik terutama pada saat proses pembelajaran berlangsung antara lain terdapat dua faktor, yaitu faktor internal (faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik) seperti sifat-sifat dasar yang dimiliki, dan faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar diri peserta didik) seperti peranan keluarga melalui pola asuh orang tua, sistem pendidikan melalui peran guru dalam proses pembelajaran, dan sistem masyarakat termasuk di dalamnya adalah peranan teman sebaya yang sedikit banyak berpengaruh terhadap terbentuknya sikap mandiri dan tanggung jawab peserta didik dalam praktiknya.

3. Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar a. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

pengetahuan dan teknologi, maka secara otomatis pola pikir masyarakat berkembang dalam setiap aspek. Tanggung jawab melaksanakan evaluasi diantaranya terletak pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dimana guru memegang peranan utama dan bertanggung jawab menyebarluaskan gagasan baru, baik terhadap siswa maupun masyarakat melalui proses pengajaran dalam kelas.

Susanto (2012: 224) menyatakan bahwa kenyataan tersebut pada umumnya belum sepenuhnya dipahami oleh kalangan pendidik, khususnya guru sekolah dasar. Proses pembelajaran di kelas berjalan sangat membosankan dan membuat peserta didik tertekan. Hal ini pula yang terjadi saat pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Mata pelajaran PKn ini merupakan suatu pelajaran yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada Pancasila, undang-undang, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat masih belum optimal di sampaikan ke siswa.

Istilah PKn apabila dikaji secara mendalam berasal dari kepustakaan asing, yang memiliki dua istilah yakni civic education dan citizenship education. Cogan dalam Susanto (2012: 224)

menjelaskan kedua istilah ini dapat dimaknai, sebagai berikut:

1) Civic education, diartikan sebagai: … the foundational course

work in school designed to prepare young citizens for an active

role in their communities in their adult lives (suatu mata pelajaran

negara muda agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya).

2) Citizenship education atau education for citizenship, diartikan sebagai:… the more inclusive term and encompasses both these

in-school experience as well as out-of-school or „non

-formal/informal‟ learning which takes place in the family, the

religious organization, community organizations, the media etc,

which help to shape thetotality of the citizen (merupakan istilah

generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam media yang membantunya untuk menjadi warga negara seutuhnya).

b. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Susanto (2012: 225) menguraikan pengertian dari Pendidikan Kewarganegaraan untuk selanjutnya disebut PKn adalah “mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia”. Nilai luhur dan moral ini diharapkan dapat diwujudkan

dalam bentuk perilaku kehidupan siswa sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

PKn menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mata pelajaran yang mendiskusikan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945

sebagai bidang studi mempunyai kedudukan yang strategis dalam membina sikap dan tingkah laku sehingga peserta didik tersebut mempunyai sikap dan tingkah laku yang sesuai dan cocok dengan sila-sila dari Pancasila-sila. Melalui kegiatan pendidikan diharapkan siswa menyerap nilai-nilai Pancasila yang diarahkan secara manusiawi dan alamiah melalui penghayatan dan pengamalan secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

c. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menambah wawasan terkait dengan peran dan kedudukan serta kepentingan warganegara sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia yang terdidik, serta bertekad dan bersedia untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Serta mengembangkan potensi individu agar memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

d. Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar

Pendidikan Kewarganegaraan penting diajarkan terutama pada jenjang Sekolah Dasar sebagai bentuk pemberian pemahaman dan kesadaran jiwa setiap anak didik dalam peranannya mengisi kemerdekaan, dimana kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh dan dapat dinikmati hingga saat ini didapatkan dengan perjuangan keras dan penuh pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Bentuk penanaman pemahaman akan apresiasi yang memadai terhadap makna perjuangan yang dilakukan para pejuang harus ditanamkan sejak dini, agar dapat menimbulkan rasa senang, sayang, cinta, keinginan untuk memelihara, melindungi, dan membela negara itulah yang menjadikan PKn itu menjadi penting untuk diajarkan di sekolah dasar sebagai upaya sadar menyiapkan warga negara yang memiliki rasa kecintaan dan kesetiaan dan keberanian untuk membela bangsa dan negaranya.

Kewarganegaraan menekankan pada pengalaman dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjang oleh pengetahuan dan pengertian sederhana sebagai bekal untuk mengikuti Pendidikan ke jenjang berikutnya.

Selain itu, perlunya Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan di sekolah dasar ialah agar sejak dini peserta didik dapat memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Tujuan diajarkannya Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar dalam cakupan yang lebih luas adalah agar siswa dapat memahami hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dan bertanggung jawab.

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ropitasari tahun 2016 berjudul “Pengintegrasian Nilai-Nilai Karakter dalam Pembelajaran PKn di SMP Negeri 9 Purwokerto”.

Pengintegrasian nilai-nilai Pendidikan karakter dalam pembelajaran PKn di SMP N 9 Purwokerto yakni berkat kemahiran guru dalam merancang penggunaan perangkat pembelajaran berupa silabus dan RPP yang dilaksanakan dalam tiga tahap, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.Kendala yang dihadapi dalam pengintegrasian nilai-nilai Pendidikan karakter yakni kondisi peserta didik sehingga sulit dalam mengenali karakter para peserta didik sehingga sulit dalam mengenali karakter peserta didik, materi yang sebagian besar hafalan, implementasi yang sudah diajarkan oleh guru belum tentu diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari karena faktor pergaulan.

Upaya yang dilakukan oleh mengatasi kendala pengintegrasian nilai-nilai Pendidikan karakter dalam pembelajaran PKn yakni dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik lebih memahami materi yang disampaikan, kemudian upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang lain adalah dengan melakukan komunikasi dan pengarahan kepada peserta didik secara individu.

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara praktik memang terdapat pengaruh signifikan pemberian materi pembelajaran PKn terhadap pembentukan karakter siswa, namun sebenarnya tidak hanya pada pemberian materi pembelajaran PKn yang dapat memberikan sisipan materi pembentukan karakter anak. Pengaruh pemberian materi pembelajaran PKn terhadap pembentukan karakter siswa adalah menjadikan PKn sebagai mata pelajaran yang mampu membentuk kebiasaan yang baik, agar senantiasa menjaga perilaku yang baik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh D. Patrick Saxon tahun 2013 tentang

“Student Responsibility and SelfDirected Learning: An Interview with

Christine McPhail”.

Dalam kajiannya Bersama Christine McPhail, D.Patrick Saxon menguraikan bahwa guru memiliki tanggung jawab utama untuk memfasilitasi peserta didiknya agar menjadi orang yang potensinya berkembang dan memiliki rasa tanggung jawab. Menjadi seorang guru juga dituntut untuk mengetahui karakteristik setiap peserta didiknya. 4. Penelitian yang dilakukan oleh David Light Shields tahun 2011 yang

berjudul “Character as the Aim of Education”.

Dari keempat penelitian relevan tersebut, jika ditarik kesimpulan secara umum, penelitian-penelitian tersebut kebanyakan masih membahas tentang nilai-nilai pendidikan karakter secara umum. Nilai-nilai karakter dan pokok bahasannya belum mengerucut pada nilai karakter tertentu saja. Cakupannya pun masih luas dan belum fokus pada satu topik saja. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan, karena pada penelitian ini saya hanya memfokuskan pada dua nilai karakter dari total 18 nilai karakter, khususnya kaitannya dengan proses pembelajaran PKn di kelas V sekolah dasar.

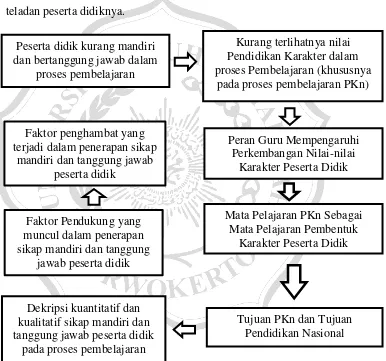

C. Kerangka Pikir

Sesuai dengan amanat UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 yang berbunyi: “Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Penanaman nilai-nilai karakter dalam lingkup pendidikan formal dalam hal ini adalah sekolah, dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di kelas, karena kegiatan pembelajaran ini dinilai memiliki potensi besar dalam penanaman nilai-nilai afeksi yang baik, karena selain terdapat indikator nilai sikap atau karakter yang harus dicapai siswa dalam satu kompetensi, terdapat pula sosok guru yang dapat menjadi teladan atau role model yang baik untuk diteladani peserta didiknya.

Berawal dari pemikiran tersebut, secara formal upaya menyiapkan kondisi, sarana, dan prasarana, kegiatan, pendidikan, dan kurikulum yang mengarah kepada pembentukan watak dan budi pekerti generasi muda yang memiliki landasan kuat sangat diperlukan. Namun, sinyal tersebut baru disadari ketika terjadi krisis penurunan nilai-nilai karakter yang banyak terjadi hingga saat ini. Penurunan nilai sikap mandiri dan tanggung jawab dalam diri peserta didik merupakan salah satu contoh masalah kemerosotan nilai-nilai afeksi.