KAJIAN DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH

SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH

BERBASIS POTENSI LOKAL DI KABUPATEN GARUT

FIRMAN GUMILAR

SEKOLAH PASCA SARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2009

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER

INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Kajian Disparitas Pembangunan Antar Wilayah Sebagai Arahan Pengembangan Wilayah Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Garut adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Oktober 2009 Firman Gumilar NRP A156080154

ABSTRACT

FIRMAN GUMILAR. Study on Regional Disparity in Garut Regency to Support Regional Development Planning Based on it’s Potency. Under the Direction of WIDIATMAKA and DYAH RETNO PANUJU.

Garut regency is divided into 3 development region, i.e. North, Central and South Garut. North and Central Garut are relatively more developed than the South one. Whereas, South Garut has a very vast area which is about 63% of Garut coverage. This research aimed to examine regional disparity among Garut regions, to classify district of South Garut based on their characteristic, to encompass major issue on development of South Garut and to formulate strategy for developing South Garut. The result shows that regional disparity was emerging. It was indicated by Williamson and Theill Index on 2001, 2002 and 2007 which were 0,2628, 0,2752, 0,4154 and 0,012, 0,013 and 0.028 respectively. The primary factors influencing regional disparity in Garut were natural resources, economic facilities, and social categories such as accessibility and education facilities. Agriculture dominated economic activity on South Garut was supported by other sectors, such as industry, trade and services. South Garut then could be divided into two types, the first type is consisted of Cikajang, Bungbulang and Pameungpeuk districts which was including more developed region and core region of South Garut, the second type comprised all the rest of districts in South Garut. Furthermore, the AHP resulted that infrastructure development was more preferred strategies of development by stakeholders (0,532) than development of primary sectors (0,468). The development then could be done by integrating sectoral aspects and organizing spatial context of competitive potency.

RINGKASAN

FIRMAN GUMILAR. Kajian Disparitas Pembangunan Antar Wilayah sebagai Arahan Pengembangan Wilayah Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Garut. Dibimbing oleh : WIDIATMAKA dan DYAH RETNO PANUJU

Pengembangan suatu wilayah ditentukan oleh banyak faktor, baik faktor alami maupun faktor buatan manusia. Perkembangan suatu wilayah tidak dapat berlangsung secara merata, karena ketidakmerataan letak sumberdaya di dalam wilayah baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan (termasuk infrastruktur) maupun sumberdaya sosial. Kondisi ini selain menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan juga dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya daerah tertinggal atau terbelakang. Disparitas tidak hanya terjadi pada lingkup nasional saja, tetapi dapat terjadi pada lingkup yang lebih kecil seperti kabupaten. Di Kabupaten Garut, disparitas terjadi antar wilayah pengembangan (WP) Utara, Tengah dan Selatan karena masing-masing wilayah memiliki kemampuan berkembang yang berbeda-beda.

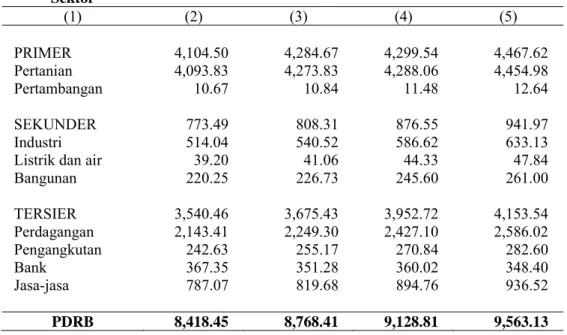

Pertumbuhan ekonomi wilayah Garut Selatan yang masih rendah dapat dilihat dari kontribusi nilai tambah bruto sektoral kecamatan-kecamatan di Kabupaten Garut tahun 2007. Wilayah Garut Selatan memberikan kontribusi sektoral paling rendah, yaitu sebesar 24,37 % dibandingkan wilayah Garut Tengah sebesar 46,05 %, dan wilayah Garut Utara sebesar 29,58% (Bappeda, 2008).

Hal ini menyebabkan perkembangan wilayah Garut Selatan menjadi relatif terbelakang dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kabupaten Garut. Padahal dari potensi yang ada, wilayah Garut Selatan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk dikembangkan, yang dapat dilihat dari luas wilayah Garut Selatan sebesar 192.962 Ha atau sebesar 63% dari luas Kabupaten Garut sebesar 306.519 Ha. Untuk itu, kajian disparitas pembangunan antar wilayah dalam kerangka arahan pengembangan wilayah Garut Selatan berbasis potensi lokal menjadi unsur penting sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan pembangunan.

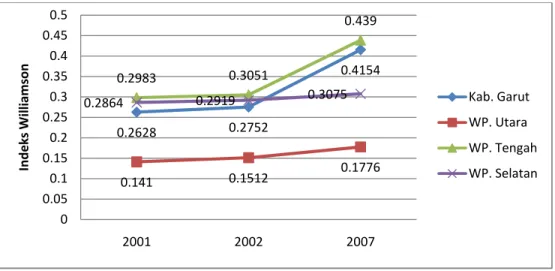

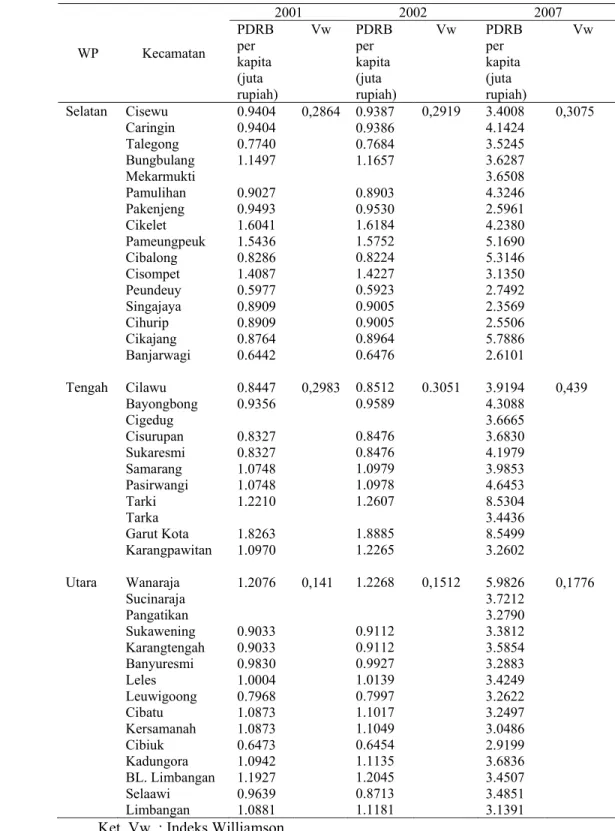

Dari hasil analisis diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2001, 2002 dan 2007, tingkat disparitas di Kabupaten Garut terus mengalami kenaikan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Williamson sebesar 0,2628 pada tahun 2001 menjadi 0,2752 pada tahun 2002 dan 0,4154 pada tahun 2007. Hasil analisis Indeks Williamson menunjukkan bahwa telah terjadi kesenjangan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut dengan tingkat kesenjangan sedang. Wilayah pengembangan Garut Utara merupakan wilayah yang relatif berimbang dengan nilai disparitas paling rendah. Wilayah pengembangan Garut Tengah dan Garut Selatan merupakan wilayah pengembangan yang mengalami disparitas perkembangan pembangunan. Dekomposisi sumber disparitas di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa sumber utama dari disparitas adalah ketimpangan antar wilayah didalam wilayah pengembangan atau antar kecamatan dengan nilai Indeks Theil sebesar 0,0117 dan 0,0124 pada tahun 2001 dan 2002 serta mengalami penurunan pada tahun 2007. Ketimpangan didalam wilayah pengembangan menyumbang sebesar 78% terhadap total disparitas dengan nilai Indeks Theil sebesar 0,0217, sedangkan ketimpangan antar wilayah pengembangan setiap tahun cenderung mengalami peningkatan dimana pada

tahun 2001 berkontribusi sebesar 2,83% terhadap total disparitas, pada tahun 2001 sebesar 6,22% dan pada tahun 2007 sebesar 21,68%. Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah di Kabupaten Garut berkorelasi secara nyata dengan faktor biofisik (pola penggunaan lahan, kemiringan lereng dan ketinggian wilayah) dan faktor ekonomi (jumlah fasilitas perekonomian, PDRB tersier dan PDRB pertanian).

Penetapan sektor unggulan wilayah dilakukan melalui kompilasi hasil analisis sektor basis dan dekomposisi pertumbuhan sektor perekonomian di wilayah Garut Selatan. Prioritas pengembangan sektor unggulan didasarkan pada kontribusi sektor terhadap PDRB total. Berdasarkan kriteria tersebut maka prioritas pengembangan sektor pertanian berpotensi dikembangkan di Kecamatan Caringin, Talegong, Pamulihan, Mekarmukti, Cibalong, Peundeuy dan Banjarwangi, sektor industri pengolahan berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Bungbulang dan Cikelet, sektor perdagangan di Kecamatan Cikajang, Pameungpeuk dan Cisewu, sektor listrik dan gas di Kecamatan Pakenjeng, Cisompet dan Singajaya selanjutnya sektor angkutan berpotensi dikembangkan di Kecamatan Cihurip.

Dari hasil analisis gerombol dan analisis diskriminan diperoleh dua kluster wilayah di Garut Selatan. Kluster pertama terdiri dari Kecamatan Cikajang, Pameungpeuk dan Bungbulang, ketiga belas kecamatan lainnya merupakan kluster ke dua. Variabel penciri yang memberikan pengaruh yang nyata adalah kontribusi PDRB Perdagangan, luas sawah dan puskesmas pembantu. Kluster pertama merupakan wilayah yang relatif lebih berkembang dibandingkan kluster kedua sehingga kecamatan di kluster pertama dijadikan titik pusat pertumbuhan dan pelayanan bagi wilayah Garut Selatan.

Hasil analisis kebutuhan sarana dan prasarana wilayah menunjukkan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Garut Selatan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan tingkat taman kanak-kanak (TK) dan pendidikan tingkat lanjutan atas. Kebutuhan fasilitas kesehatan diprioritaskan pada pemenuhan balai pengobatan. Sedangkan untuk fasilitas perekonomian, sarana kelembagaan/keuangan merupakan kebutuhan yang memerlukan prioritas pengembangan.

Para stakeholders memandang bahwa Pengembangan infrastuktur wilayah merupakan prioritas pengembangan wilayah Garut Selatan dengan prioritas pencapaian tujuan pembangunan berupa peningkatan kesempatan kerja, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dan penanggulangan bencana alam. Formulasi strategi dari faktor internal dan eksternal wilayah menghasilkan 9 strategi utama pengembangan wilayah Garut Selatan yaitu : (1) Pengembangan sektor pertanian sebagai sektor unggulan wilayah, (2) Penciptaan pangsa pasar produk pertanian, (3) Pengelolaan potensi sumberdaya pertambangan, (4) Pengembangan sektor pariwisata terutama objek wisata alam, (5) Optimalisasi titik pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan wilayah, (6) Pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung, (7) Penyebaran pengembangan sarana perekonomian wilayah, (8) Pengembangan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, dan (9) Meningkatkan sinergisme lintas sektoral.

Hak cipta milik IPB, tahun 2009 Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya

ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

KAJIAN DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH

SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH

BERBASIS POTENSI LOKAL DI KABUPATEN GARUT

FIRMAN GUMILAR

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

SEKOLAH PASCA SARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2009

Judul Tesis Nama NRP : : :

Kajian Disparitas Pembangunan Antar Wilayah Sebagai Arahan Pengembangan Wilayah Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Garut

Firman Gumilar A156080154

Disetujui : Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Widiatmaka, DAA

Ketua Dyah Retno Panuju, SP, M.Si Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr

Dekan Sekolah Pasca Sarjana

Prof. Dr. Ir. Khairil A Notodiputro,MS

Karya ini kupersembahkan untuk :

Seluruh keluarga besar atas segala dukungan dan bantuannya baik moril maupun materil serta doa dan restunya.

Istriku yang senantiasa mendampingi dan memanjatkan do’a untuk keberhasilan penulis

Anakku tercinta Shakila Rakhanaira Mischaya, semoga dapat memacu semangat untuk meraih cita-cita.

PRAKATA

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah pengembangan wilayah, dengan judul Kajian Disparitas Pembangunan Antar Wilayah Sebagai Arahan

Pengembangan Wilayah Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Garut.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Ir. Widiatmaka, DAA dan Dyah Retno Panuju, SP, M.Si selaku Komisi Pembimbing, Dr. Ir. Setia Hadi, MS selaku dosen penguji luar komisi serta Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr selaku Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana IPB, Pemerintah Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan tugas belajar, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas, staf pengajar dan pengelola Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah (PWL) serta rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah tahun 2008. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada orangtua, mertua, istri, pelita hati-ku ‘Shakila Rakhanaira Mischaya”, serta seluruh keluarga atas segala dukungan moril dan materiil, doa, kesabaran serta kasih sayangnya.

Akhirnya, penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga karya ilmiah ini bisa berguna dan bermanfaat.

Bogor, Oktober 2009

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Garut pada tanggal 4 Juli 1980 dari ayah Dudu Marwani Santika dan ibu Maryati (Almh). Penulis merupakan putra kelima dari tujuh bersaudara.

Sekolah Menengah Atas diselesaikan penulis di SMUN I Garut pada Tahun 1998. Tahun 2002 penulis lulus sebagai Sarjana pada Jurusan Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2004 penulis bekerja di PT Widatra Bhakti Jakarta dan mulai Tahun 2005 penulis diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Garut. Saat ini penulis ditempatkan pada Sub Bagian Perencanaan dan Bina Program Dinas Kehutan Kabupaten Garut.

Pada Tahun 2008, penulis memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Pascasarjana IPB pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah (PWL). Beasiswa pendidikan diperoleh dari Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI ………... DAFTAR TABEL……… DAFTAR GAMBAR……… DAFTAR LAMPIRAN……… PENDAHULUAN Latar Belakang……… Perumusan Masalah……… Tujuan dan Manfaat Penelitian………... Kerangka Pemikiran……… TINJAUAN PUSTAKAKonsep Pembangunan dan Pergeseran Paradigma Pembangunan….. Konsep Kesenjangan Pembangunan………... Konsep Wilayah dan Pengembangan Wilayah………... Konsep Pembangunan Berkelanjutan………. METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian……….. Metode Pengumpulan Data………. Metode Analisis Data...………... GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Kondisi Fisik Daerah………... Sarana dan Prasarana Daerah...………... Sosial dan Kependudukan……….. Perekonomian Daerah………. i iii v vi 1 2 4 5 7 9 12 15 17 17 19 31 42 44 46

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Disparitas Pembangunan……….. Faktor – Faktor Penyebab Disparitas Pembangunan Antar

Wilayah……… Identifikasi Sektor Unggulan Garut Selatan………... Identifikasi Tipologi Kecamatan Wilayah Garut Selatan…………... Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Wilayah Garut Selatan……… Identifikasi Isu Sentral Kebijakan Pengembangan Wilayah Garut Selatan………. Strategi Pengembangan Wilayah Garut Selatan………. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan….……… Saran……….... DAFTAR PUSTAKA………... LAMPIRAN 48 54 59 67 71 76 82 86 87 88

DAFTAR TABEL

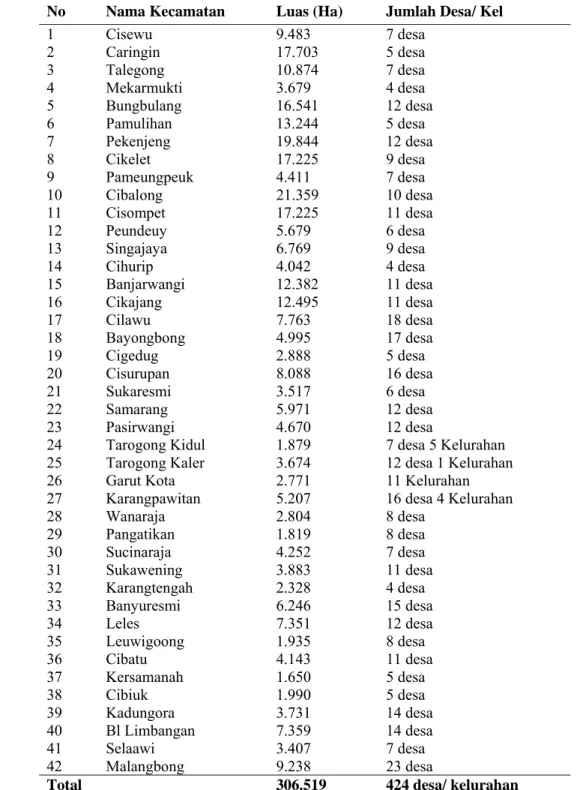

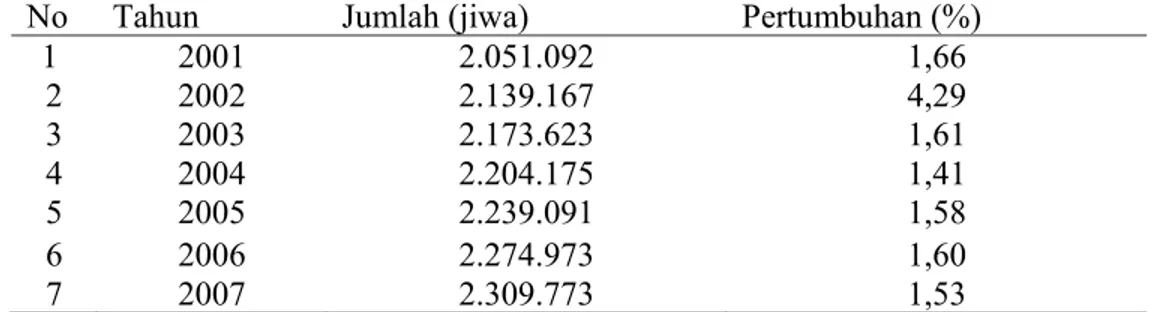

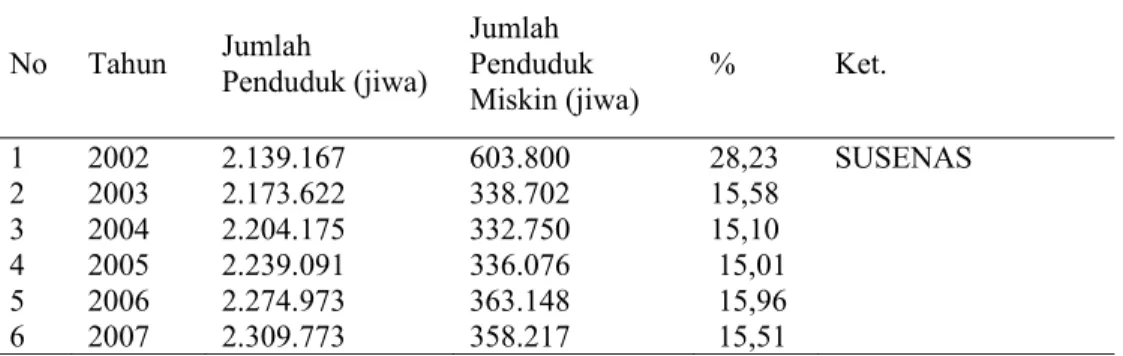

Halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Jenis, Sumber Cara Pengumpulan dan Analisis Data ………... Variabel Penjelas Penduga Faktor Penyebab Disparitas Antar

Wilayah………... Variabel Yang Digunakan Untuk Analisis Kelompok……... Nama Kecamatan, Luas dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Garut... Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Garut Tahun 2011...……….. Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Garut Tahun 2011………... Luas Tanah Menurut Penggunaannya di Kabupaten Garut …...……… Ketersediaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Garut………... Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Garut Tahun 2000 – 2007………. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Garut Tahun 2002-2007…… PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 Kabupaten Garut Tahun 2004 – 2007………... Indeks Williamson dalam Wilayah Pengembangan (WP) di

Kabupaten Garut Pada Tahun 2001, 2002 dan 2007 atas Dasar PDRB per Kapita Harga Konstan ……… Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Capaian IPM Tahun 2007……… Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Disparitas

Wilayah………... LQ Garut Selatan Atas Dasar Lapangan Usaha PDRB Tahun

2007...………... Identifikasi Sektor Basis di Garut Selatan………. Hasil Analisis Shift Share Analysis Atas Dasar Lapangan Usaha PDRB Tahun 2002 dan 2007……… Kontribusi Sektor Perekonomian Wilayah Garut Selatan Terhadap PDRB total Kecamatan tahun 2007………... Arahan Pengembangan Sektor Unggulan Wilayah di Garut Selatan……….. Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Tipologi Wilayah…... Hasil Analisis Diskriminan Tipologi Wilayah Garut Selatan…………

18 21 26 32 38 40 41 42 44 45 47 50 54 55 60 61 62 63 64 68 68

22 23 24 25

Jumlah Penduduk di Wilayah Garut Selatan Tahun 2002, 2007 dan 2012………. Analisis Kebutuhan Minimal Fasilitas Pendidikan di Garut

Selatan……… Analisis Kebutuhan Minimal Fasilitas Kesehatan di Garut

Selatan……… Analisis Kebutuhan Minimal Fasilitas Perekonomian di Garut

Selatan………. 72 73 74 75

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Kerangka Pemikiran Penelitian………... ………….. Kerangka Analisis Penelitian………. Peta Administratif Kabupaten Garut……….. Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Garut……… Peta Kelas Ketinggian Kabupaten Garut………... Peta Kelas Kemiringan Lereng Kabupaten Garut……….. Peta Jenis Tanah Kabupaten Garut ………... Peta Curah Hujan Kabupaten Garut………... Perkembangan Indeks Williamson di Wilayah Pengembangan dan Kabupaten Garut Tahun 2001, 2002 dan 2007………... Dekomposisi Disparitas Wilayah di Kabupaten Garut Tahun 2001, 2002 dan 2007 Berdasarkan PDRB Harga Konstan dengan Indeks Theill………... Presentase Sumber Disparitas di Kabupaten Garut Tahun 2001, 2002 dan 2007 Berdasarkan PDRB Harga Konstan….……… Peta Arahan Pengembangan Sektor Unggulan Wilayah Garut

Selatan……… Hasil Pengelompokkan Wilayah di Garut Selatan………. Peta Tipologi Wilayah dan Titik Pusat Pertumbuhan Kecamatan Wilayah Garut Selatan………... Hasil Analisis AHP Dalam Penentuan Prioritas Pengembangan Wilayah Garut Selatan Dari Persepsi Anggota DPRD……….. Hasil Analisis Dalam Penentuan Prioritas Pengembangan Wilayah Garut Selatan Dari AHP Persepsi Eksekutif…………... Hasil Analisis AHP Dalam Penentuan Prioritas Pengembangan Wilayah Garut Selatan Dari Persepsi Tokoh Masyarakat... Hasil Analisis AHP Dalam Penentuan Prioritas Pengembangan Wilayah Garut Selatan Dari Persepsi Swasta………... Hasil Analisis AHP Dalam Penentuan Prioritas Pengembangan Wilayah Garut Selatan Dari Persepsi Stakeholders……...

6 30 31 33 34 34 36 37 49 52 53 65 67 71 77 78 79 80 82

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 2 3 4 5 6 7Indeks Williamson Kabupaten Garut Tahun 2001 Atas Dasar PDRB Tahun 2001 (Berdasarkan Harga Konstan Tahun 1993)... Indeks Williamson Kabupaten Garut Tahun 2002 Atas Dasar PDRB Tahun 2002 (Berdasarkan Harga Konstan Tahun 1993) ……... Indeks Williamson Kabupaten Garut Tahun 2007 Atas Dasar PDRB

Tahun 2007 (Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000)………... Indeks Theill Kabupaten Garut Tahun 2001 Atas Dasar PDRB Tahun

2001 (Berdasarkan Harga Konstan Tahun 1993)……… Indeks Theill Kabupaten Garut Tahun 2002 Atas Dasar PDRB Tahun 2002 (Berdasarkan Harga Konstan Tahun 1993) ……… Indeks Theill Kabupaten Garut Tahun 2007 Atas Dasar PDRB Tahun

2007 (Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000)….……… Variabel Penjelas Penduga Penyebab Disparitas……….

91 92 93 94 95 96 97

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejalan dengan Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten memiliki peranan yang penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan daerah perlu diarahkan untuk mendorong wilayah agar tumbuh secara mandiri berdasarkan potensi sosial ekonomi dan karakteristik spesifik wilayah yang dimilikinya. Konsep pengembangan wilayah mengandung prinsip pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran nasional yang bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas. Ada tiga sasaran pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan berusaha, serta menjaga pembangunan agar tetap berjalan secara berkesinambungan (sustainable development).

Pengembangan suatu wilayah ditentukan oleh banyak faktor, baik faktor yang bersifat alami maupun faktor-faktor buatan manusia. Karena itu, maka perkembangan suatu wilayah tidak dapat berlangsung secara merata, karena letak sumberdaya yang tersebar tidak merata pada setiap wilayah. Kondisi ini selain menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan juga dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya daerah tertinggal atau terbelakang. Disparitas seperti di atas tidak hanya terjadi pada lingkup nasional saja, tetapi dapat terjadi pada lingkup yang lebih kecil seperti kabupaten.

Sumber-sumber perbedaan perkembangan antar wilayah terutama disebabkan karena terdapatnya perbedaan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kegiatan sosial ekonomi, maupun geografis antar wilayah yang mengakibatkan wilayah maju semakin berkembang dan wilayah terbelakang semakin tertinggal. Dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Garut, dapat dilihat bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah belum bisa merata di seluruh wilayah, sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antar

wilayah. Dimana masih adanya wilayah-wilayah yang masih terbelakang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ada wilayah yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), berdasarkan geografisnya Kabupaten Garut dibagi ke dalam 3 (tiga) wilayah pengembangan yaitu Garut Selatan, Garut Tengah dan Garut, dimana wilayah Garut Selatan yang masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah Garut Utara dan Garut Tengah.

Apabila dilihat dari potensinya, maka dapat dilihat bahwa wilayah Garut Selatan sangat potensial untuk dikembangkan dalam sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kelautan, dan home industry. Kendala dalam pembangunan Garut Selatan antara lain sulitnya meraih investor, karena kurang tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang perekonomian serta faktor geografis yang rentan bencana serta keterbatasan Sumberdaya Manusia (SDM). Berdasarkan kondisi tersebut, maka kegiatan kajian disparitas pembangunan antar wilayah dalam rangka pengembangan wilayah di Kabupaten Garut berbasis potensi lokal menjadi unsur penting sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam rangka mengurangi kesenjangan pertumbuhan dan perkembangan wilayah di Kabupaten Garut.

Perumusan Masalah

Kabupaten Garut memiliki letak geografis cukup strategis karena berbatasan dengan Ibukota Propinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan beragam potensi wilayah yang berpeluang menjadi sektor unggulan daerah. Selain itu, Kabupaten Garut juga merupakan hinterland dari pusat pertumbuhan Kota Bandung sekaligus sebagai wilayah pendukung bagi pusat pertumbuhan tersebut. Dengan kondisi tersebut seharusnya proses pembangunan dapat mencapai tujuannya berupa pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Garut. Namun demikian dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Garut, pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah selama ini belum bisa merata di seluruh wilayah, sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah. Masih ada wilayah

terbelakang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, ada wilayah yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Garut Selatan merupakan wilayah yang tertinggal dibandingkan Garut Utara dan Garut Tengah. Salah satu indikasi terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Garut dapat dilihat nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB per kapita terkecil terdapat di Kecamatan Singajaya di wilayah Garut Selatan sebesar Rp 4,37 juta, sangat jauh berbeda dengan PDRB Per Kapita Kecamatan Garut Kota atau Tarogong Kidul di wilayah Garut Tengah yang bernilai Rp. 15 Juta. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi wilayah dimana wilayah Garut Selatan memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah dilihat dari kontribusi nilai tambah bruto sektoral kecamatan-kecamatan di Kabupaten Garut tahun 2007 dimana wilayah Garut Selatan memberikan kontribusi yang paling rendah sebesar 24,37% dibandingkan wilayah Garut Tengah sebesar 46,05%, dan wilayah Garut Utara sebesar 29,58% (Bappeda, 2008).

Beberapa hal yang dimungkinkan sebagai penyebab terjadinya ketertinggalan pertumbuhan wilayah Garut Selatan antara lain adalah: tidak adanya leading sector yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah, potensi sumberdaya yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia dan modal, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sangat berpengaruh di dalam partisipasi publik dalam suatu perencanaan pembangunan, kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dalam pengembangan wilayah Garut Selatan belum dapat sepenuhnya terimplementasikan secara optimal. Kesenjangan antar wilayah ini perlu mendapat perhatian yang serius terutama dari Pemerintah Daerah agar sasaran pembangunan dapat tercapai.

Wilayah Garut Selatan sendiri melingkupi 16 kecamatan, yaitu Kecamatan Talegong, Cisewu, Caringin, Bungbulang, Mekarmukti, Pakenjeng, Pamulihan, Cikelet, Banjarwangi, Cihurip, Cikajang, Singajaya, Pendeuy, Cisompet, Cibalong, dan Pameungpeuk, dengan luas wilayah hampir mencapai 63% dari luas Kabupaten Garut. Berdasarkan uraian kondisi tersebut sudah selayaknya pemerintah daerah memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan wilayah

Garut Selatan agar dapat sejajar dengan wilayah lain yang telah tumbuh dan berkembang.

Dengan demikian beberapa hal yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kondisi dan tingkat disparitas pembangunan di Kabupaten Garut.

2. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pembangunan di Kabupaten Garut.

3. Potensi lokal yang dimiliki wilayah Garut Selatan.

4. Kebijakan pengembangan wilayah Garut Selatan yang tepat berdasarkan potensi lokal yang dimilikinya.

Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji :

1. Kondisi dan besaran disparitas pembangunan wilayah di Kabupaten Garut. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pembangunan di

Kabupaten Garut.

3. Sektor unggulan yang dimiliki wilayah Garut Selatan. 4. Tipologi wilayah Garut Selatan.

5. Kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan wilayah Garut Selatan. 6. Isu sentral kebijakan pengembangan wilayah Garut Selatan.

7. Strategi pengembangan wilayah Garut Selatan yang tepat dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada Pemda Kabupaten Garut tentang strategi pengembangan wilayah Garut Selatan yang perlu dilaksanakan.

Kerangka Pemikiran

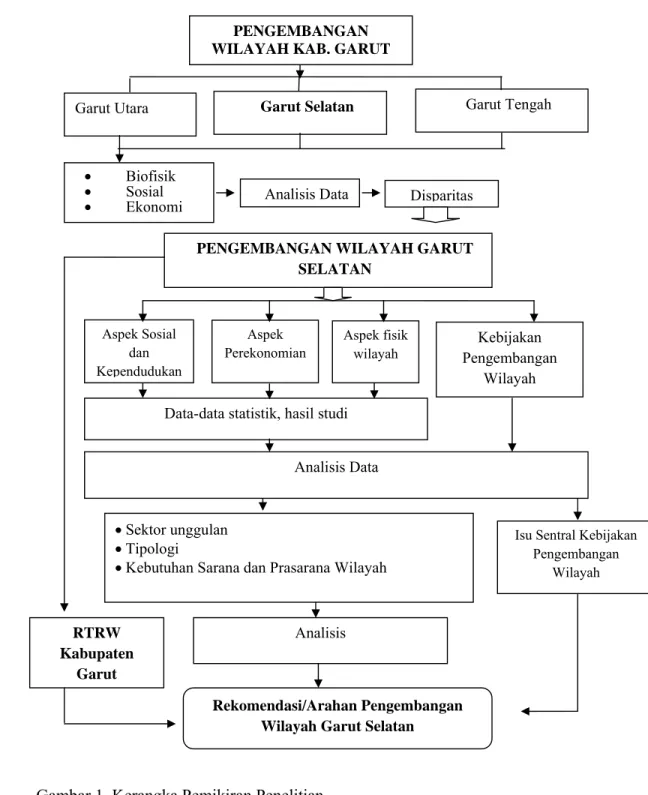

Dalam menetapkan program pengembangan wilayah Garut Selatan, dikembangkan pola alur pemikiran bahwa dari hasil analisis terhadap hasil proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Garut diidentifikasi kondisi dan besaran disparitas pembangunan yang ada antara wilayah pengembangan Garut Utara, Garut Tengah dan Garut Selatan. Setelah kondisi dan besaran kesenjangan yang ada teridentifikasi kemudian dianalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pembangunan di Kabupaten Garut. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap potensi lokal yang dimiliki berupa aspek fisik, aspek ekonomi dan sosial sehingga akan diperoleh data sektor unggulan, tipologi kecamatan dan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah di Garut Selatan. Sedangkan dari analisis data terhadap persepsi pengembangan wilayah para stakeholders pembangunan akan diperoleh isu pengembangan wilayah. Berdasarkan hasil-hasil analisis yang telah dilakukan, konsep pengembangan wilayah Garut Selatan berbasis potensi lokal dianalisis, kemudian dibuat suatu konsep pengembangan wilayah. Secara garis besar kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Analisis Data Aspek Sosial dan Kependudukan Aspek Perekonomian

Isu Sentral Kebijakan Pengembangan

Wilayah • Sektor unggulan

• Tipologi

• Kebutuhan Sarana dan Prasarana Wilayah Data-data statistik, hasil studi

Kebijakan Pengembangan

Wilayah Analisis Data Disparitas

Garut Utara Garut Tengah

Aspek fisik wilayah

Analisis

Garut Selatan

PENGEMBANGAN WILAYAH GARUT SELATAN

RTRW Kabupaten

Garut

PENGEMBANGAN WILAYAH KAB. GARUT

• Biofisik • Sosial • Ekonomi

Rekomendasi/Arahan Pengembangan Wilayah Garut Selatan

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pembangunan dan Pergeseran Paradigma Pembangunan Istilah pembangunan atau development menurut Siagian (1983) adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan. Sedangkan menurut Rustiadi et al (2008) secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematik dan berkesinambungan, untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik.

Dalam pelaksanaannya, menurut Arsyad (1999) proses pembangunan dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu :

(1) Menetapkan tujuan

(2) Mengukur ketersediaan sumber-sumber daya yang langka (3) Memilih berbagai cara untuk mencapai tujuan

(4) Memilih kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan

Sejalan dengan berkembangnya dinamika masyarakat, maka konsep pembangunan telah mengalami pergeseran paradigma pembangunan dari yang berpusat pada produksi ke pembangunan yang berpusat pada manusia. Paradigma pembangunan pada era industrialisasi didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang masih berkutat pada logika produksi dan sasaran-sasaran dominannya yang berpusat pada produksi sehingga yang terjadi sebaik apapun kebijakan yang dilakukan oleh para pemimpin masyarakat pada akhirnya hanya memperparah persoalan yang hendak dipecahkan. Era pasca industri menghadapi kondisi yang sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya, dimana keadilan dan kelestarian pembangunan menjadi perhatian yang utama dan berpusat pada rakyat, untuk mewujudkannya diperlukan suatu paradigma baru dalam pembangunan yang berdasarkan pada ide-ide, nilai-nilai, teknik sosial dan teknologi alternatif.

Pemahaman akan perbedaan antara pembangunan yang berpusat pada rakyat dan yang berpusat pada produksi menjadi hal yang penting untuk pemilihan

teknik sosial yang cocok digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam pembangunan yang berpusat pada produksi analisis dilakukan dengan membentuk sistem komando tanpa memandang peranan manusia dan lingkungan. Sedangkan pada pembangunan yang berpusat pada rakyat bentuk-bentuk organisasi swadaya dan pemakaian nilai-nilai manusiawi dalam pengambilan keputusan sangat diutamakan.

Meningkatnya perhatian terhadap aspek-aspek sosial dalam pembangunan disadari ketika banyak rencana yang tidak bisa diimplementasikan dengan baik karena adanya faktor “sosial” atau faktor “manusia” yang terabaikan, sehingga timbulah kesadaran bahwa aspek sosial pembangunan seharusnya dianggap sebagai tujuan akhir pembangunan. Terdapat tiga bidang cakupan yang termasuk dalam faktor sosial yang perlu mendapatkan perhatian yaitu : 1) perencanaan pelayanan sosial; dimana pelayanan yang ada bukan semata-mata bertalian dengan sifat ekonomisnya melainkan lebih memperhatikan pada aspek sumbangan terhadap kesejahteraan sosial, 2) Memperhitungkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan sosial, dan 3) Menjamin partisipasi masyarakat dalam perencanaan.

Menurut Korten dan Sjahrir (1988) paradigma ini memberikan peran kepada individu bukan sebagai subjek, melainkan aktor yang berperan untuk menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Untuk mewujudkan suatu pembangunan yang berpusat pada rakyat diperlukan desentralisasi yang cukup besar dalam proses pembuatan keputusan, yang tidak hanya sekedar delegasi wewenang formal yang sederhana. Salah satu tantangan yang penting bagi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah mengubah orientasi birokrasi pembangunan dari pemerintah agar menjadi organisasi-organisasi yang menghargai dan memperkuat kerakyatan, keanggotaan mereka, serta para warga negara yang harus dilayaninya.

Konsep Kesenjangan Pembangunan

Pendekatan pembangunan daerah yang selama ini dilaksanakan terlalu menekankan pada batas-batas administratif yang sering tidak mengakomodasikan keragaman potensi, permasalahan dan keterkaitan antar daerah. Wilayah-wilayah yang memerlukan penanganan atau intervensi pemerintah untuk dapat dikembangkan meliputi kawasan yang sangat luas, sementara sumberdaya yang dimiliki untuk mengelolanya relatif terbatas.

Pembangunan berbasis pengembangan wilayah memandang pentingnya keterpaduan antar sektor, spasial, serta pelaku pembangunan di dalam maupun antar daerah, sehingga tujuan dari pembangunan berupa pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan keberlanjutan (sustainability) dapat dicapai. Namun demikian pembangunan wilayah yang dilaksanakan seringkali dihadapkan pada pilihan yang bersifat trade off sehingga salah satu dari ketiga tujuan tersebut tidak dapat dicapai. Pembangunan yang dilaksanakan seringkali tidak bisa merata baik antar sektor maupun antar wilayah sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan atau disparitas pembangunan antar wilayah.

Menurut Chaniago et al (2000) kesenjangan diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak seimbang atau ketidak berimbangan atau ketidaksimetrisan. dihubungkan dengan pembangunan sektoral atau wilayah, kesenjangan pembangunan adalah suatu kondisi ketidakberimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang ditunjukkan oleh perbedaan pertumbuhan antar wilayah. Kesenjangan pertumbuhan antar wilayah tergantung pada perkembangan struktur sektor-sektor ekonomi dan struktur wilayah (perkembangan sarana dan prasarana sosial-ekonomi, seperti sarana pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, sanitasi dan lain-lain). Kesenjangan pembangunan yang terjadi dapat menyebabkan munculnya berbagai permasalahan baik masalah sosial, politik, ekonomi dan lingkungan.

Kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar kelompok maupun antar daerah selalu terjadi. Persoalannya adalah apakah kesenjangan tersebut menurun atau meningkat sejalan dengan perubahan waktu atau kenaikan rata-rata kesejahteraan. Lebih lanjut, apakah kesenjangan tersebut menyebabkan hal-hal

yang tidak bisa ditolerir lagi. Kesenjangan yang terus terjadi merupakan awal dari timbulnya konflik finansial, ekonomi, sosial politik yang berakhir pada terjadinya krisis multi dimensi (Anwar 2005).

Penyebab dari kesenjangan pembangunan antar wilayah sebagaimana diungkapkan Rustiadi et al. (2008) antara lain :

(1) Faktor Geografis

Suatu wilayah atau daerah yang sangat luas akan terjadi variasi pada keadaan fisik alam berupa topografi, iklim, curah hujan, sumberdaya mineral dan variasi spasial lainnya. Apabila faktor-faktor lainnya sama, maka wilayah dengan kondisi geografis yang lebih baik akan berkembang dengan lebih baik.

(2) Faktor Historis

Perkembangan masyarakat dalam suatu wilayah tergantung dari kegiatan atau budaya hidup yang telah dilakukan masa lalu. Bentuk kelembagaan atau budaya dan kehidupan perekonomian pada masa lalu merupakan penyebab yang cukup penting terutama yang terkait dengan sistem insentif terhadap kapasitas kerja. Wilayah yang memiliki sejarah kelembagaan dan kehidupan perekonomian yang maju akan berkembang lebih baik.

(3) Faktor Politis

Tidak stabilnya suhu politik sangat mempengaruhi perkembangan dan pembangunan di suatu wilayah. Instabilitas politik akan menyebabkan orang ragu untuk berusaha atau melakukan investasi sehingga kegiatan ekonomi di suatu wilayah tidak akan berkembang, bahkan terjadi pelarian modal ke luar wilayah, untuk diinvestasikan ke wilayah yang lebih stabil. Wilayah dengan stabilitas politik yang terjaga akan berkembang lebih baik.

(4) Faktor Kebijakan

Terjadinya kesenjangan antar wilayah bisa diakibatkan oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang sentralistik hampir di semua sektor, dan lebih menekan pertumbuhan dan membangun pusat-pusat pembangunan di wilayah tertentu menyebabkan kesenjangan yang luar biasa antar daerah. Christian Lessmann (2006) negara dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi memiliki kesenjangan wilayah yang rendah. Kewenangan dan otonomi lokal terhadap kapasitas fiskal wilayah yang besar akan dapat mengurangi kesenjangan.

(5) Faktor Administratif

Kesenjangan wilayah dapat terjadi karena perbedaan kemampuan pengelolaan administrasi. Wilayah yang dikelola dengan administrasi yang baik cenderung lebih maju. Wilayah yang ingin maju harus mempunyai administrator yang jujur, terpelajar, terlatih, dengan sistem administrasi yang efisien.

(6) Faktor Sosial:

Masyarakat yang tertinggal cenderung memiliki kepercayaan-kepercayaan yang primitif, kepercayaan tradisional dan nilai-nilai sosial yang cenderung konservatif dan menghambat perkembangan ekonomi. Sebaliknya masyarakat yang relatif maju umumnya memiliki institusi dan perilaku yang kondusif untuk berkembang. Perbedaan ini merupakan salah satu penyebab kesenjangan wilayah. (7) Faktor Ekonomi:

faktor ekonomi yang menyebabkan kesenjangan antar wilayah yaitu

(a) Perbedaan kuantitas dan kualitas dari faktor produksi yang dimiliki seperti: lahan, infrastruktur, tenaga kerja, modal, organisasi dan perusahaan;

(b) Terkait akumulasi dari berbagai faktor. Salah satunya lingkaran kemiskinan, konsumsi rendah, tabungan rendah, investasi rendah, standar hidup rendah, efisiensi yang rendah pengangguran meningkat. Sebaliknya diwilayah yang maju, masyarakat maju, standar hidup tinggi, pendapatan semakin tinggi, tabungan semakin banyak yang pada akhirnya masyarakat semakin maju;

(c) Kekuatan pasar bebas telah mengakibatkan faktor-faktor ekonomi seperti tenaga kerja, modal, perusahaan dan aktifitas ekonomi seperti industri, perdagangan, perbankan, dan asuransi yang dalam ekonomi maju memberikan hasil yang lebih besar, cenderung terkosentrasi di wilayah maju.

Menurut Anwar (2005), beberapa hal yang menyebabkan terjadinya disparitas adalah :

(1) perbedaan karakteristik limpahan sumberdaya alam (resource endowment). (2) perbedaan demografi.

(4) Perbedaan potensi lokasi.

(5) Perbedaan dari aspek aksesibilitas dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

(6) Perbedaan dari aspek potensi pasar.

Myrdal (1957) mengatakan bahwa sistem kapitalis yang menekankan kepada tingkat keuntungan bagi suatu wilayah yang memberikan harapan tingkat keuntungan tinggi akan berkembang menjadi pusat-pusat perkembangan kesejahteraan. Di sisi lain, wilayah-wilayah dengan harapan tingkat keuntungan yang rendah tidak akan berkembang sehingga terjadi kesenjangan. Teori efek polarisasi menjelaskan kesenjangan antar wilayah yang meningkat karena berpindahnya faktor produksi dari wilayah yang terbelakang ke wilayah yang lebih maju (backwash effect).

Konsep Wilayah dan Pengembangan Wilayah

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Menurut Rustiadi, et al. (2008) wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sedangkan menurut Alkadri (2002) sebagian ahli mendefinisikan wilayah dengan merujuk pada tipe-tipe wilayah, ada juga yang mengacu pada fungsinya dan berdasarkan korelasi antara unsur-unsur pembentuk wilayah (fisik dan non fisik). Batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.

Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat spesifik dan pasti tetapi lebih bersifat fungsional untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian maupun evaluasi. Konsep wilayah yang paling klasik (Hagget, Cliff dan Frey, 1977 dalam Rustiadi et al., 2008) mengenai tipologi wilayah,

mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam tiga kategori, yaitu: 1) wilayah homogen (uniform/homogenous region), 2) wilayah nodal (nodal region), dan 3) wilayah perencanaan (planning region atau programming region). Sejalan dengan klasifikasi tersebut, Glason, 1974 dalam (Tarigan, 2008) mengklasifikasikan region/wilayah berdasarkan fase kemajuan perekonomian menjadi : 1) fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan keseragaman/homogenitas. Wilayah formal adalah suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosial dan politik, 2) fase kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan interdependensi fungsional, saling hubungan antar bagian-bagian dalam wilayah tersebut. Kadang juga disebut wilayah nodal atau polarized region dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan, 3) fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.

Wilayah Pengembangan adalah pewilayahan untuk tujuan pengembangan/pembangunan/development. Tujuan-tujuan pembangunan terkait dengan lima kata kunci, yaitu: 1) pertumbuhan, 2) penguatan keterkaitan, 3) keberimbangan, 4) kemandirian, dan 5) keberlanjutan. Sedangkan konsep wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan.

Strategi pengembangan suatu wilayah ditentukan oleh karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Oleh karena itu sebelum melakukan perumusan kebijakan pengembangan suatu wilayah perlu diketahui terlebih dahulu tipe/jenis wilayahnya. Menurut Tukiyat (2002) secara umum terdapat lima tipe wilayah dalam suatu Negara yaitu :

(1) Wilayah yang telah maju.

(2) Wilayah netral, yang dicirikan dengan adanya tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi.

(3) Wilayah sedang, yang dicirikan adanya pola distribusi pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif baik.

(4) Wilayah yang kurang berkembang, yang dicirikan dengan adanya tingkat pertumbuhan yang jauh di bawah tingkat pertumbuhan nasional dan tidak ada tanda-tanda untuk dapat mengejar pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain.

(5) Wilayah yang tidak berkembang.

Setelah tipe/ jenis wilayah diketahui, maka dapat dirumuskan kebijakan yang tepat dalam kerangka pengembangan wilayah. Salah satu aspek dalam pengembangan wilayah yang perlu diperhatikan adalah kegiatan perencanaan wilayah. Menurut Tarigan (2008) perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan kegiatan pada ruang wilayah tersebut. Perencanaan penggunaan ruang wilayah diatur dalam bentuk perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan kegiatan dalam wilayah diatur dalam perencanaan pembangunan wilayah. Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan menurut Tarigan (2008) adalah pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral dilakukan dengan mengelompokkan kegiatan pembangunan kedalam sektor-sektor, selanjutnya masing-masing sektor dianalisis satu persatu untuk menetapkan apa yang dapat dikembangkan atau ditingkatkan dari sektor-sektor tersebut guna mengembangkan wilayah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan dan daerah. Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan /aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Dalam hubungan dengan suatu daerah sebagai suatu area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan

berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi , 2004).

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Istilah pembangunan berkelanjutan diperkenalkan dalam World Conservation Strategy (Strategi Konservasi Dunia) yang diterbitkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), dan World Wide Fund for Nature (WWF) pada 1980. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi bersifat terbatas.

Cernea (1993) menggunakan pendekatan sosiologi untuk mewujudkan suatu pembangunan yang berkelanjutan dimana keberlanjutan komponen sosial dalam pembangunan tidak memiliki arti yang lebih kecil dibanding komponen lainnya baik komponen ekonomi maupun teknis. Sebaga contoh kasus untuk menciptakan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan banyak orang yang berpikir bahwa jika bisa menumbuhkan sektor ekonomi maka sektor lain akan segera mengikutinya. Kerusakan lingkungan sebetulnya banyak disebabkan oleh tingkah laku manusia sehingga untuk menciptakan lingkungan yang lestari atau berkelanjutan diperlukan tiga pendekatan yakni pendekatan sosial, ekonomi dan ekologi yang saling bersinergi. Dalam pendekatan sosial terdapat dua komponen yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah organisasi sosial dan yang kedua adalah teknik sosial. Pada akhirnya keberlanjutan komponen sosial dalam program pembangunan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik akan menciptakan kesejahteraan bagi manusia.

Brinkerhoff dan Goldsmith (1992) memandang keberlanjutan pembangunan tidak bisa lepas dari peranan institusi atau kelembagaan sebagai suatu strategi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara ekonomi, melainkan juga

mencegah perusakan lingkungan dan bagaimana memaksimalkan partisipasi dari masyarakat, pembagian kekuasaan dan aktifitas lokal. Warbuton (1998) mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan teknik-teknik baru tetapi lebih mengarah pada pola pikir baru tentang bagaimana mencapai tujuan-tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan dan bagaimana untuk meningkatkan kesemuanya ini.

Pembangunan berkelanjutan juga tidak dipandang hanya sebatas solusi baru melainkan sebagai metode baru. Peningkatan kapasitas diri dan pengembangan kreativitas masyarakat merupakan salah satu ciri dari kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan merupakan kunci strategi dalam mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang meliputi 42 Kecamatan dengan luas area sebesar 306.519 Ha. Penelitian dilakukan dari bulan April sampai dengan bulan Agustus 2009.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan penyebaran kusioner kepada para responden. Responden ditentukan secara sengaja terdiri dari seluruh stakeholders (para pihak) pembangunan di Wilayah Garut Selatan sejumlah 16 responden mencakup unsur-unsur pemda (Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Dinas Perkebunan), anggota dewan, swasta (Kadin dan Gapensi) dan tokoh masyarakat. Responden yang dipilih merupakan orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang perkembangan pembangunan di Garut Selatan Kabupaten Garut.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dari publikasi data-data statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Garut, dan sumber-sumber pustaka lain yang relevan dengan topik penelitian.

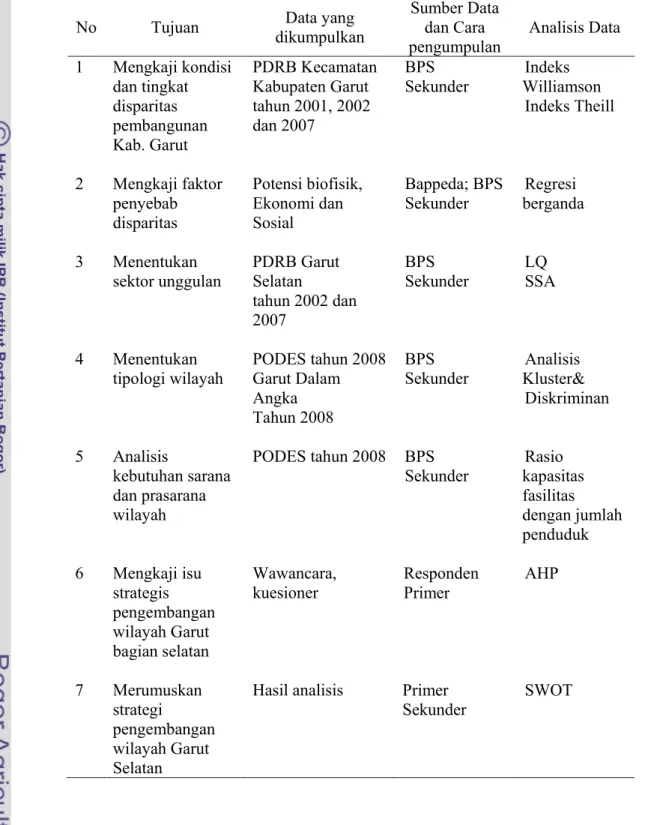

Jenis, sumber, cara pengumpulan dan analisis data berdasarkan tujuan yang ingin dicapai disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis, Sumber, Cara Pengumpulan dan Analisis Data

No Tujuan dikumpulkan Data yang Sumber Data dan Cara pengumpulan Analisis Data 1 2 3 4 5 6 7 Mengkaji kondisi dan tingkat disparitas pembangunan Kab. Garut Mengkaji faktor penyebab disparitas Menentukan sektor unggulan Menentukan tipologi wilayah Analisis kebutuhan sarana dan prasarana wilayah Mengkaji isu strategis pengembangan wilayah Garut bagian selatan Merumuskan strategi pengembangan wilayah Garut Selatan PDRB Kecamatan Kabupaten Garut tahun 2001, 2002 dan 2007 Potensi biofisik, Ekonomi dan Sosial PDRB Garut Selatan tahun 2002 dan 2007 PODES tahun 2008 Garut Dalam Angka Tahun 2008 PODES tahun 2008 Wawancara, kuesioner Hasil analisis BPS Sekunder Bappeda; BPS Sekunder BPS Sekunder BPS Sekunder BPS Sekunder Responden Primer Primer Sekunder Indeks Williamson Indeks Theill Regresi berganda LQ SSA Analisis Kluster& Diskriminan Rasio kapasitas fasilitas dengan jumlah penduduk AHP SWOT

Metode Analisis Data

Analisis Kesenjangan Wilayah

Untuk melihat tingkat disparitas wilayah digunakan indeks Wiliamson dan untuk mendekompisisi disparitas wilayah digunakan Indeks Theill.

Indeks Williamson dan Indeks Theil

Indeks Williamson merupakan salah satu indeks yang paling sering digunakan untuk melihat disparitas antar wilayah secara horisontal. Williamson pada tahun 1975 mengembangkan indeks kesenjangan wilayah yang diformulasikan sebagai berikut (Rustiadi et al, 2008):

(

)

Y p Y Y I =∑

i − i 2 w dimana:I

w = Indeks kesenjangan Williamson (Iw)Y

i = PDRB per kapita wilayah kecamatan ke –iY

= Rata-rata PDRB per kapita kecamatani

p

= fi/n, dimana fi jumlah penduduk kecamatan ke i dan n adalahtotal penduduk kecamatan/kawasan/kabupaten

Indeks kesenjangan Williamson akan menghasilkan nilai yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika Yi =Ymaka akan dihasilkan indeks = 0, yang berarti tidak ada kesenjangan ekonomi antar daerah. Indeks lebih besar dari 0 menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah. Semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat kesenjangan antar kecamatan di suatu kabupaten.

Kriteria nilai Iw adalah 0 sampai dengan 1. Apabila nilai:

I

w = 0: kesenjangan sangat rendah (merata sempurna);I

w = 0.5 -1 : Kesenjangan sangat tinggi (tidak merata sempurna);I

w = 0.3 – 0,5 : Kesenjangan sedang;

Selain indeks Wiliamson, untuk mendekomposisi total disparitas menjadi disparitas antar wilayah dan dalam wilayah, Fujita dan Hu (2001) menggunakan Indeks Theil yang dijelaskan dengan persamaan :

⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ =

∑

= i i N i i x y y log I 0 dimana :I = Total Disparitas (Indeks Theil)

yi = PDRB kecamatan i / PDRB kabupaten xi = Penduduk kecamatan i / penduduk kabupaten

Wilayah Kabupaten Garut dibagi ke dalam 3 (tiga) Wilayah Pengembangan (WP), yakni WP Garut Utara, WP Garut Tengah dan WP Garut Selatan sehingga total disparitas wilayah dapat didekomposisi menjadi disparitas antar wilayah pengembangan dan disparitas dalam wilayah pengembangan dengan menggunakan persamaan : g g g

I

Y

I

I

∑

=+

=

3 1 0⎟

⎟

⎠

⎞

⎜

⎜

⎝

⎛

=

∑

= g g g gX

Y

Y

I

log

3 1 0∑

∈=

g S i i gy

Y

⎟

⎟

⎟

⎟

⎠

⎞

⎜

⎜

⎜

⎜

⎝

⎛

=

∑

∈ g i g i S i g i gX

x

Y

y

Y

y

I

glog

dimana :I 0 = disparitas antar wilayah pengembangan

g g gI Y

∑

= 3 1= disparitas antar wilayah dalam wilayah pengembangan

Indeks Theil yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin besar pula, demikian sebaliknya, bila indeks semakin kecil, maka ketimpangan

akan semakin rendah/kecil atau dengan kata lain semakin merata. Data yang digunakan untuk analisis kesenjangan wilayah adalah nilai PDRB per kecamatan seluruh Kabupaten Garut pada tahun 2001, 2002 dan 2007.

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Disparitas

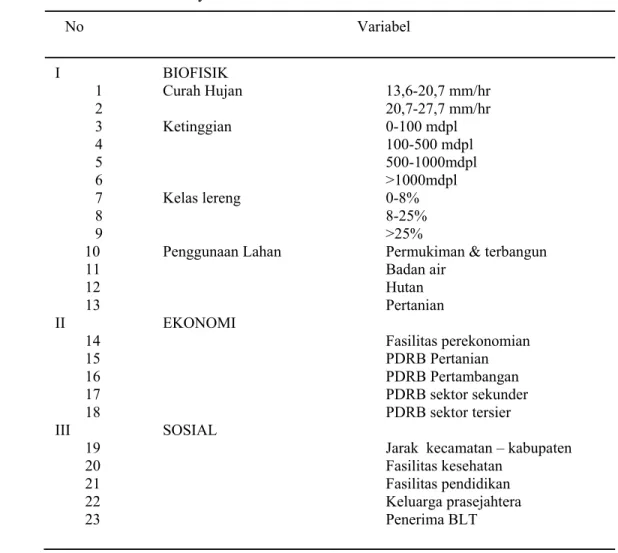

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah di Kabupaten Garut dilakukan analisis regresi berganda dengan variabel tujuan (dependent) Indeks Williamson terhadap variabel bebas (independent) yaitu : biofisik wilayah, perekonomian wilayah dan prasarana sosial wilayah, seperti disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Variabel Penjelas Penduga Faktor Penyebab Disparitas antar Wilayah No Variabel I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II 14 15 16 17 18 III 19 20 21 22 23 BIOFISIK Curah Hujan Ketinggian Kelas lereng Penggunaan Lahan EKONOMI SOSIAL 13,6-20,7 mm/hr 20,7-27,7 mm/hr 0-100 mdpl 100-500 mdpl 500-1000mdpl >1000mdpl 0-8% 8-25% >25%

Permukiman & terbangun Badan air Hutan Pertanian Fasilitas perekonomian PDRB Pertanian PDRB Pertambangan PDRB sektor sekunder PDRB sektor tersier

Jarak kecamatan – kabupaten Fasilitas kesehatan

Fasilitas pendidikan Keluarga prasejahtera Penerima BLT

Adapun persamaan umumnya adalah sebagai berikut: Y= f(X1,X2,X3,…,Xk) dimana :

Y = Variabel tujuan (dependent) Xi = Variabel bebas (independent)

Sedangkan model regresi berganda dapat diturunkan menjadi : Y = β0 + β1X1 + β2X2 + … + βi Xi + ε

Dimana :

Y = Ragam kesenjangan wilayah Xi = Variabel bebas

β1 = Koefisien fungsi regresi ε = Residual

Variabel dengan nilai koefisien regresi terbesar merupakan variabel yang mempunyai peranan terbesar dalam mempengaruhi tingkat disparitas wilayah. Analisis Sektor Unggulan

Penetapan sektor unggulan wilayah kecamatan di Garut Selatan didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Nilai Location Quotient (LQ) : Suatu sektor dikatakan unggul apabila memiliki nilai LQ>1 artinya sektor tersebut merupakan sektor basis.

2. Nilai differential shift : Suatu sektor dikatakan unggul apabila memiliki nilai differential shift >0, artinya sektor tersebut memiliki kemampuan untuk berkompetisi dalam wilayah yang lebih besar.

3. Kontribusi sektor terhadap PDRB total.

Location Quotient merupakan metode analisis yang umum digunakan di bidang ekonomi geografi. Namun demikian, LQ ini sering juga digunakan di bidang ilmu yang lain. Secara umum, metode analisis ini digunakan untuk menunjukkan lokasi pemusatan/basis (aktifitas). Disamping itu, LQ juga bisa digunakan untuk mengetahui kapasitas ekspor perekonomian suatu wilayah serta tingkat kecukupan barang/jasa dari produksi lokal suatu wilayah.

Location Quotient (LQ) merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktifitas tertentu dengan pangsa total aktifitas tersebut dalam total aktifitas wilayah. Secara lebih operasional, LQ didefinisikan sebagai

rasio persentase dari total aktifitas pada sub wilayah ke-i terhadap persentase aktifitas total terhadap wilayah yang diamati. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah bahwa (1) kondisi geografis relatif seragam, (2) pola-pola aktifitas bersifat seragam, dan (3) setiap aktifitas menghasilkan produk yang sama. Persamaan dari LQ ini adalah :

X

X

X

X

LQ

J I IJ IJ .. . . / / = Dimana:Xij : derajat aktifitas ke-j di wilayah ke-i Xi. : total aktifitas di wilayah ke-I X.j : total aktifitas ke-j di semua wilayah X.. : derajat aktifitas total wilayah

Hasil analisis LQ diinterpretasikan sebagai berikut :

- Jika nilai LQij > 1, maka hal ini menunjukkan terjadinya konsentrasi suatu aktifitas di sub wilayah ke-i secara relatif dibandingkan dengan total wilayah atau terjadi pemusatan aktifitas di sub wilayah ke-i.

- Jika nilai LQij = 1, maka sub wilayah ke-i tersebut mempunyai pangsa aktifitas setara dengan pangsa total atau konsentrasai aktifitas di wilayah ke-i sama dengan rata-rata total wilayah.

- Jika nilai LQij < 1, maka sub wilayah ke-I tersebut mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas yang secara umum ditemukan diseluruh wilayah.

Data yang digunakan dalam analisis ini adalah nilai PDRB tahun 2007 berdasarkan harga konstan tahun 2000 berdasarkan lapangan usaha per kecamatan di Kabupaten Garut.

Shift-share analysis digunakan untuk memahami pergeseran struktur aktifitas di suatu lokasi tertentu dibandingkan dengan suatu referensi (dengan cakupan wilayah lebih luas) dalam dua titik waktu. Pemahaman struktur aktifitas dari hasil analisis shift-share juga menjelaskan kemampuan berkompetisi (competitiveness) aktifitas tertentu di suatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktifitas dalam cakupan wilayah lebih luas.

Hasil analisis shift-share menjelaskan kinerja (performance) suatu aktifitas di suatu sub wilayah dan membandingkannya dengan kinerjanya di dalam wilayah total. Analisis shift-share mampu memberikan gambaran sebab-sebab terjadinya pertumbuhan suatu aktifitas di suatu wilayah. Sebab-sebab yang dimaksud dibagi menjadi tiga bagian yaitu : sebab yang berasal dari dinamika lokal (sub wilayah), sebab dari dinamika aktifitas/sektor (total wilayah) dan sebab dari dinamika wilayah secara umum.

Dari hasil analisis shift share diperoleh gambaran kinerja aktifitas di suatu wilayah. Gambaran kinerja ini dapat dijelaskan dari 3 komponen hasil analisis, yaitu :

1. Komponen Laju Pertumbuhan Total (Komponen share). Komponen ini menyatakan pertumbuhan total wilayah pada dua titik waktu yang menunjukkan dinamika total wilayah.

2. Komponen Pergeseran Proporsional (Komponen proportional shift). Komponen ini menyatakan pertumbuhan total aktifitas tertentu secara relatif, dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam total wilayah yang menunjukkan dinamika sektor/aktifitas total dalam wilayah.

3. Komponen Pergeseran Diferensial (Komponen differential shift). Ukuran ini menjelaskan bagaimana tingkat kompetisi (competitiveness) suatu aktifitas tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total sektor/aktifitas tersebut dalam wilayah. Komponen ini menggambarkan dinamika (keunggulan/ketakunggulan) suatu sektor/aktifitas tertentu di sub wilayah tertentu terhadap aktifitas tersebut di sub wilayah lain.

⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ − + ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ − + ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ − =

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SSA

t i t i t ij t ij t t t i t i t t ) 0 ( ) 1 ( ) 0 ( ) 1 ( ) 0 ( ) 1 ( ) 0 ( ) 1 ( ) 0 ( ) 1 (..

..

..

..

1 a b cdimana : a = komponen share

b = komponen proportional shift c = komponen differential shift, dan

X.. = Nilai total aktifitas dalam total wilayah

X.i = Nilai total aktifitas tertentu dalam total wilayah Xij = Nilai aktifitas tertentu dalam unit wilayah tertentu t1 = titik tahun akhir

t0 = titik tahun awal

Data yang digunakan dalam analisis ini adalah nilai PDRB tahun 2002 dan 2007 berdasarkan lapangan usaha per kecamatan di Kabupaten Garut.

Analisis Tipologi Wilayah

Analisis tipologi wilayah dilakukan untuk mengidentifikasi wilayah kecamatan di Garut Selatan yang memiliki kemiripan karakteristik tertentu yang dapat dipisahkan dari kelompok obyek lainnya. Jumlah kelompok yang dapat diidentifikasi tergantung pada jumlah variasi data obyek. Tujuannya untuk mengelompokan kecamatan di Garut Selatan ke dalam beberapa kelompok (cluster) yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dibedakan satu sama lain untuk analisis dan interpretasi lebih lanjut dalam rangka pengembangan wilayah Garut Selatan.

Analisis Kelompok (Cluster Analysis)

Analisis kelompok (Cluster Analysis) merupakan salah satu teknik multivariabel yang umumnya digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam satu kelas yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang sama. Analisis kelompok ini dilakukan untuk tujuan: (1) menggali data/eksplorasi data, (2) mereduksi data menjadi kelompok data baru dengan jumlah lebih kecil atau dinyatakan dengan pengkelasan (klasifikasi) data, (3) menggeneralisasi suatu populasi untuk memperoleh suatu hipotesis, (4) menduga karakteristik data-data. Di dalam

membentuk suatu cluster, metode ini menggunakan perbedaan atau “jarak” euclidean antara nilai objek sebagai dasar pengelompokannya.

Variabel-variabel yang digunakan dalam analisis kelompok tersaji pada Tabel 2. Sedangkan unit analisis yang digunakan adalah 16 kecamatan yang ada di Garut Selatan Kabupaten Garut. Analisis kelompok dilakukan setelah variabel tersebut diatas distandarisasi terlebih dahulu. Analisis ini menggunakan data hasil dengan menggunakan metode tree clustering.

Tabel 3. Variabel Yang Digunakan Untuk Analisis Kelompok

No Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dekomposisi PDRB kecamatan terhadap PDRB total Garut Selatan. Dekomposisi PDRB pertanian kecamatan terhadap PDRB pertanian total Garut Selatan.

Dekomposisi PDRB industri kecamatan terhadap PDRB industri total Garut Selatan.

Dekomposisi

perdagangan kecamatan terhadap PDRB perdagangan total Garut Selatan. Dekomposisi PDRB sektor jasa kecamatan terhadap PDRB sektor jasa total Garut Selatan.

Jarak dari kota kecamatan ke kabupaten Kepadatan Penduduk

Jumlah rumah tangga

Jumlah keluarga akseptor KB

Rasio jumlah TK terhadap jumlah penduduk Rasio jumlah SD terhadap jumlah penduduk Rasio jumlah SMP terhadap jumlah penduduk Rasio jumlah SMA terhadap jumlah penduduk Rasio jumlah Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio jumlah Pustu terhadap jumlah penduduk

Rasio jumlah Balai Pengobatan terhadap jumlah penduduk Rasio luas permukiman terhadap luas wilayah

Rasio luas sawah terhadap luas wilayah

Rasio jumlah keluarga prasejahtera terhadap jumlah RT total Rasio rumah tangga tani terhadap jumlah RT total

Analisis Fungsi Diskriminan (Discriminant Function Analysis)

Tujuan dilakukan analisis diskriminan pada penelitian ini adalah agar mampu disusun fungsi pembatas antar kelompok wilayah. Dengan adanya fungsi kelompok antar gerombol wilayah tersebut maka akan dapat diukur perubahan nilai-nilai peubah yang digunakan dalam menyusun fungsi tersebut.

Diasumsikan bahwa S = (fj , j=1,2,…,i). S adalah gugus kelompok dari wilayah yang belum diketahui. Hasil klasifikasi sebelumnya akan diketahui jumlah kelompok serta anggota jenis wilayah dalam kelompok tersebut. Sehingga gugus S dapat dituliskan kembali menjadi S = (fjk, j=1,2,…,k), k = 1,…,K. (dengan asumsi jumlah kelompok adalah K).

Seperti halnya analisis kelompok, analisis fungsi diskriminansi juga menggunakan peubah-peubah atau variabel yang sama dengan variabel-variabel yang digunakan dalam analisis komponen utama (Tabel 2). Unit analisis yang digunakan adalah 16 kecamatan yang ada di Garut Selatan Kabupaten Garut. Analisis fungsi diskriminan adalah lanjutan dari analisis kelompok. Analisis tipologi wilayah dilakukan dengan menggunakan alat bantu paket program Statistica versi 6.

Analisis Isu Utama Kebijakan Pengembangan Wilayah

Untuk mengetahui isu sentral sebagai prioritas kebijakan pembangunan, maka dilakukan analisis dengan menggunakan Analysis Hierarchy Process untuk mendapatkan skoring yang diperlukan. Tujuan utama yang ingin dicapai dari metode AHP ini adalah untuk menjaring persepsi tentang prioritas utama yang perlu dilakukan dalam kebijakan pengembangan wilayah Garut Selatan. Metode sampling yang dipakai adalah purposive sampling dengan jumlah responden 16 orang yang tediri dari unsur-unsur Pemda, tokoh masyarakat, anggota legislatif dan pihak swasta, dengan prinsip Responden dipilih sedemikian rupa yang memiliki pemahaman baik tentang perkembangan pembangunan di Garut Selatan Kabupaten Garut.

Dalam analisis dengan menggunakan metode AHP, langkah-langkah yang dilakukan adalah

• Mengidentifikasi/menetapkan masalah-masalah yang muncul; • Menetapkan tujuan, kriteria dan hasil yang ingin dicapai;

• Mengidentifikasi kriteria-kriteria yang mempunyai pengaruh terhadap masalah yang ditetapkan;

• Menetapkan struktur hierarchy;

• Menentukan hubungan antara masalah dengan dengan tujuan, hasil yang diharapkan, pelaku/objek yang berkaitan dengan masalah dan nilai masing-masing faktor;

• Membandingkan alternatif-alternatif;

• Menentukan faktor-faktor yang menjadi prioritas; • Menentukan urutan alternatif-alternatif.

Analisis Strategi Pengembangan Wilayah Garut Selatan

Dengan berdasarkan hasil-hasil analisis yang telah dilakukan, konsep pengembangan wilayah Garut Selatan berbasis potensi lokal dianalisis menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah salah satu teknik analisis untuk mengkaji wilayah dalam suatu lingkungan secara keseluruhan. Untuk mengkaji suatu kebijakan pengembangan wilayah perlu dilakukan analisis dengan melihat faktor internal (yang muncul dari dalam wilayah pengembangan) dan faktor eksternal (yang ada atau datang dari luar wilayah pengembangan).

Adapun definisi faktor eksternal dan internal, adalah: 1. Faktor Internal

Strength (kekuatan)

Sumberdaya, keahlian atau keunggulan wilayah lainnya yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Weakness (kelemahan)

Keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, keahlian, dan kemampuan yang mengganggu keefektifan pengembangan wilayah.

• Bagaimana tingkat perkembangan wilayah selama ini?

• Potensi apa yang dimiliki dan dapat mendukung keberhasilan pengembangan wilayah? (penjelasan kuantitas dan kualitas tentang faktor biofisik, ekonomi dan sosial)

• Faktor pendorong yang mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah berdasarkan potensi yang ada?

• Apakah kekuatan-kekuatan yang dimiliki wilayah? • Apakah kelemahan-kelamahan yang dimiliki wilayah? 2. Faktor Eksternal

Opportunity (peluang)

Situasi menguntungkan yang utama dalam lingkungan wilayah pengembangan tren kunci dan perubahan merupakan salah satu sumber peluang;

Threats (tantangan)

Situasi tidak menguntungkan yang utama dalam wilayah pengembangan. Tantangan merupakan penghambat untuk mencapai tujuan pengembangan wilayah yang diharapkan.

Pertanyaan kunci untuk menganalisis faktor-faktor eksternal:

• Apa kecenderungan umum mengenai situasi dan kondisi ekonomi, politik, budaya, lingkungan yang menjadi masalah dasar?

• Apa akar penyebabnya? Termasuk kebijakan-kebijakan yang baik di tingkat lokal, nasional ataupun internasional yang mempengaruhi. • Apakah ancaman-ancaman (dampak negatif) yang ditimbulkan waktu

lalu, sekarang dan masa mendatang?

• Apakah peluang-peluang (dampak pesitif) yang ditimbulkan pada waktu lalu, sekarang dan masa mendatang?

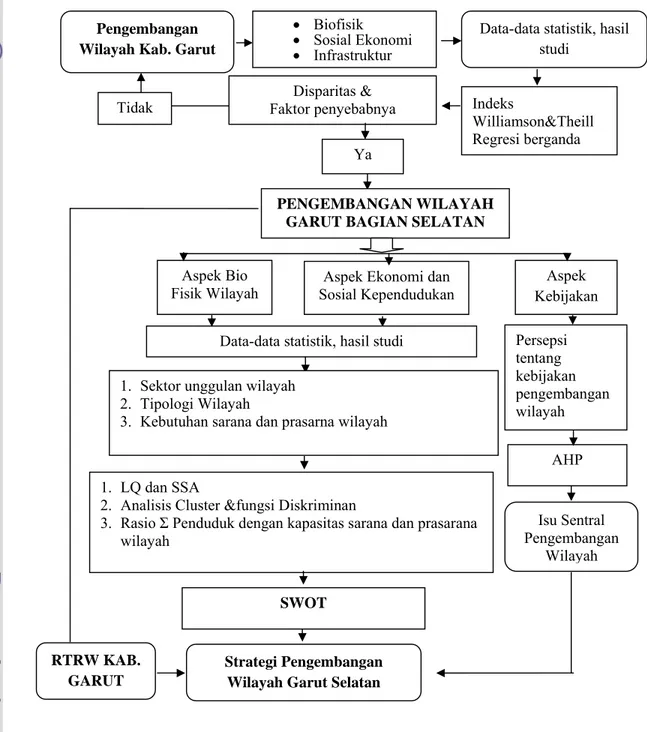

Gambar 2. Kerangka Analisis Penelitian.

Pengembangan Wilayah Kab. Garut

Data-data statistik, hasil studi

Isu Sentral Pengembangan

Wilayah

SWOT

Strategi Pengembangan Wilayah Garut Selatan

Persepsi tentang kebijakan pengembangan wilayah AHP Data-data statistik, hasil

studi Disparitas &

Faktor penyebabnya Indeks

Williamson&Theill Regresi berganda Tidak

Ya

PENGEMBANGAN WILAYAH GARUT BAGIAN SELATAN

Aspek Bio

Fisik Wilayah Sosial Kependudukan Aspek Ekonomi dan

Aspek Kebijakan

RTRW KAB. GARUT

1. Sektor unggulan wilayah 2. Tipologi Wilayah

3. Kebutuhan sarana dan prasarna wilayah

1. LQ dan SSA

2. Analisis Cluster &fungsi Diskriminan

3. Rasio Σ Penduduk dengan kapasitas sarana dan prasarana wilayah

• Biofisik

• Sosial Ekonomi • Infrastruktur