Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh: Lutfah Rohmanah

11140440000035

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A 1440 H/2019 M

iv

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H/2019 M. ix + 92 Halaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana, Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam mengatur tentang prosedur perceraian, masa idah qobla dukhûl, hakam atau mediator. Hukum di kedua negara tersebut akan diperbandingkan secara vertikal, horizontal, dan diagonal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan library research dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

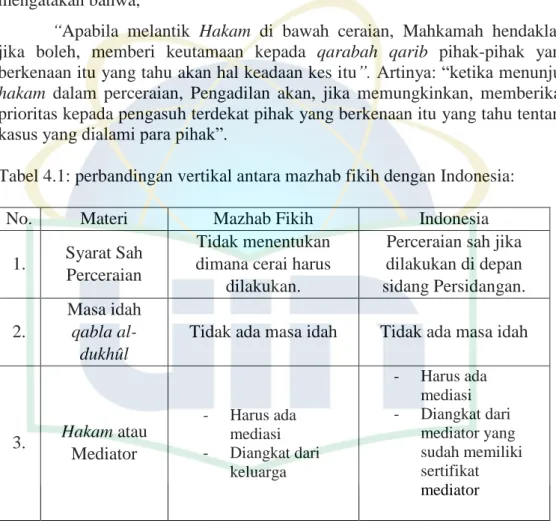

Apabila dilakukan perbandingan secara vertikal, maka mazhab fikih tidak menentukan tempat bercerai, sedangkan Indonesia perceraian dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, berbeda dengan Negara Brunei yang mengikuti aturan mazhab fikih bahwa melakukan perceraian boleh di luar Pengadilan. Menurut mazhab fikih tidak ada masa idah untuk cerai qabla al-dukhûl, pernyataan berikut sama seperti aturan yang terdapat di Indonesia, sedangkan di Negara Brunei Brunei terdapat masa idah. Menurut mazhab fikih hakam atau mediator dipilih dari keluarga terdekat, berbeda dengan Indonesia yang memilih mediator dari mediator yang sudah bersertifikat, sedangkan Negara Brunei sama seperti aturan mazhab fikih. Selanjutnya menurut mazhab fikih jika terjadi perceraian harus mengikuti proses mediasi, sama seperti aturan yang ada di Indonesia. Berbeda dengan Negara Brunei, bahwa mediasi terjadi ketika salah satu pihak tidak setuju bercerai.

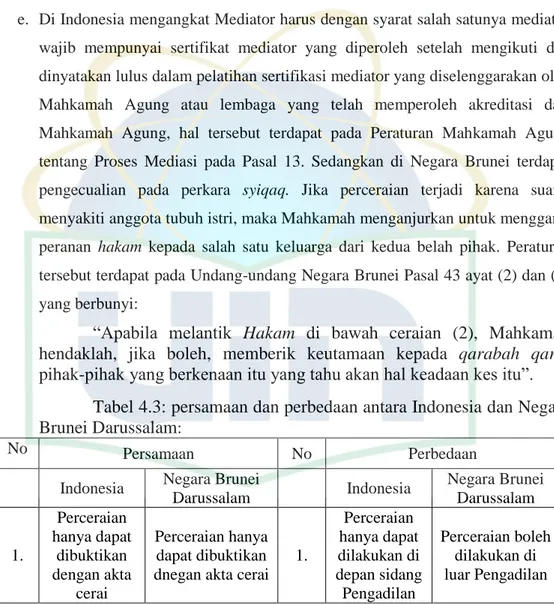

Apabila dilakukan perbandingan secara horizontal, maka ketika bercerai Indonesia dan Negara Brunei sama-sama harus membuktikan perceraian dengan akta cerai dan sama-sama harus melakukan mediasi, walaupun di Negara Brunei mediasi dilakukan hanya jika salah satu pihak tidak setuju bercerai. Di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, sedangkan Negara Brunei membolehkan cerai di luar Pengadilan. Selanjutnya, di Indonesia mengangkat mediator dari mediator yang sudah bersertifikat, sedangkan Negara Brunei mediator boleh diambil dari keluarga terdekat. Di Indonesia cerai qabla al-dukhûl tidak ada masa idahnya, sedangkan di Negara Brunei terdapat masa idah. Selanjutnya peraturan di Indonesia tidak ada sanksi, sedangkan di Negara Brunei ada.

Dengan diaturnya persoalan sanksi menunjukkan bahwa Negara Brunei lebih beranjak jauh ke depan daripada Indonesia, dikarenakan di Indonesia tidak terdapat sanksi. Namun di sisi lain Indonesia juga mempunyai keunggulan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, sedangkan Negara Brunei membolehkan melakukan perceraian di luar Pengadilan. Dengan demikian, kedua negara tersebut sama dan masih terikat dengan fikih mazhab Syafi’i, namun melakukan modifikasi dalam beberapa hal.

Kata Kunci: Perceraian, Idah Qabla al-Dukhûl, Mediator.

Pembimbing : Dr. Hj. Mesraini, S.H, M.Ag

v

limpahan rahmat dan karunianya kepada umat manusia di muka bimu ini, khususnya kepada penulis. Shalawat beriringan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga serta para sahabatnya yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menerima bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan atas izin-Nya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, khususnya kepada: 1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta beserta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Dr. H. Abdul Halim, MA. Ketua Program Studi Hukum Keluarga beserta Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, Indra Rahmatullah, S.H.I., M.H yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

3. Dr. Mesraini, S.H, M.Ag., Dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa memberikan bimbingan saran dan banyak ilmu kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mendidik dan membimbing penulis selama masa perkuliahan, yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, tanpa menghormati rasa hormat penulis.

5. Staf Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan staf Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan kepada penulis serta memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan guna menyelesaikan skripsi ini.

6. Keluarga yang kucintai, Bapak dan Mama yang selalu memberi dukungan, semangat dan doa yang tiada henti kepada penulis dalam menempuh

vi

Lutfiyah, Legina Nadhilah Qamarani, yang selalu memberi masukan untuk skripsi ini. Rulia Feriera yang sudah rajin untuk bilang cepetan selesaiin skripsinya.

8. Sahabat tercinta, Mumtaz Khoirunnisa Iris Prutanti, Dewi Murti Hidayat, Husnia Laili, Khoirod Daroini, yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis ketika terdapat masalah selama diperkuliahan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya khususnya untuk mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum.

Jakarta, 21 Januari 2019

vii

LEMBAR PERNYATAAN ... ii

SURAT PENGESAHAN PANITIA UJIAN ... iii

ABSTRAK ... iv

KATA PENGANTAR ... v

DAFTAR ISI ... vii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah... 4

C. Tujuan dan Manfaat Masalah ... 5

D. Review Studi Terdahulu ... 6

E. Metode Penelitian... 6

F. Sistematika Penelitian ... 9

BAB II PERCERAIAN MENURUT FIKIH MAZHAB A. Pengertian dan Alasan Perceraian ... 10

B. Rukun dan Syarat Perceraian ... 13

C. Bentuk-bentuk Perceraian ... 16

D. Akibat Putusnya Perkawinan ... 22

1. Idah ... 22

2. Nafkah Idah ... 27

3. Mut’ah ... 28

4. Rujuk ... 29

E. Mediator (Hakam) ... 34

BAB III PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM A. Indonesia 1. Sejarah Hukum Keluarga di Indonesia ... 36 2. Perceraian dalam Ketentuan Hukum Keluarga di Indonesia

viii

d. Akibat Putusnya Perkawinan ... 46

e. Mediator ... 50

B. Negara Brunei Darussalam 1. Sejarah Hukum Keluarga di Negara Brunei Darussalam ... 54

2. Perceraian dalam Ketentuan Hukum Keluarga di Negara Brunei Darussalam a. Pengertian dan Alasan Perceraian ... 59

b. Syarat Sah Perceraian ... 61

c. Bentuk-bentuk Perceraian ... 61

d. Akibat Putusnya Perkawinan ... 65

e. Mediator (Hakam) ... 68

BAB VI PERBADINGAN PERCERAIAN MENURUT FIKIH MAZHAB DENGAN PERATURAN DI INDONESIA DAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM A. Perbandingan Secara Vertikal Ketentuan Indonesia dan Negara Brunei Darussalam dengan Fikih Mazhab... 70

B. Perbandingan Secara Horizontal antara Indonesia dengan Negara Brunei Darussalam ... 78

C. Perbandingan Secara Diagonal antara Indonesia dengan Negara Brunei Darussalam ... 83

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 85

B. Saran ... 87

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

ix

Tabel 4.2: Perbandingan Vertikal antara Mazhab Fikih dengan Negara Brunei

Darussalam ... 86

Tabel 4.3: Perbadingan horizontal antara Indonesia dan Negara Brunei

1

Perkawinan menurut Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.1 Tujuan dari perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat terwujud jika suami isteri saling memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai upaya membangun sebuah keluarga.2

Tidak selamanya di dalam perkawinan berjalan dengan mulus dan lancar, tentu ada lika-liku kehidupan beserta sejumlah konflik yang akan terjadi di dalam hubungan dan harus dihadapi. Ketika menghadapi sebuah konflik dengan keluarga tidak semua pasangan mampu menyelesaikannya dengan cara musyawarah, tak jarang pasangan-pasangan yang bermasalah tersebut mengakhiri hubungan perkawinannya dengan cara melalui perceraian.

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap perceraian harus dilakukan di depan pengadilan dan setiap perceraian tersebut hanya dapat dikabulkan jika hakim tidak bisa mendamaikan suami isteri3 dan itupun harus memenuhi salah satu alasan dari beberapa alasan yang ditentukan, seperti yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut dengan istilah KHI) pada pasal 116 yaitu sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pamabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pamabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

1 A. Basiq Djalil, Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi

Hukum Islam, (Jakarta: Qolbun Salim, 2005).

2 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta:

Liberty, 1986), cet ke 2, hal. 96.

3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (1) : “Perceraian

hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

6. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

7. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Suami melanggar taklik talak;

9. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dengan demikian apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami isteri.4

Berbeda dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pada Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) Tahun 1999 di Negara Brunei Darussalam diatur bahwa perceraian boleh dilakukan di luar Sidang Pengadilan dan perceraian tersebut dinyatakan sah, seorang suami bisa menceraikan istrinya dengan talak satu, dua, atau tiga menurut hukum muslim. Hanya saja seorang suami wajib memberitahukan tentang perceraiannya kepada pendaftar dalam tempo tujuh hari. Seorang perempuan yang sudah menikah bisa juga mengajukan permohonan cerai kepada Kadi dengan mengikuti hukum muslim. Apabila suaminya rela, hendaknya ia mengucapkan cerai kemudian didaftarkan, dan Kadi akan mengeluarkan akta perceraian kepada kedua belah pihak.5 Peraturan tersebut diatur dalam Pelembagaan Negara Brunei Darussalam pasal 55 yang menyatakan bahwa:

4 Hukumonline.com/klinik/detail/cl2483/akibat-hukum-talak-di-luar-pengadilan.

5 H. M. Atho’ Muzdhar, Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern,

“seorang lelaki yang telah menceraikan isterinya dengan melafazkan talaq dalam apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, hendaklah dalam tempo tujuh hari dari talaq itu dilafazkan, melaporkan lafaz talaq itu kepada Mahkamah.”

Mengenai masalah perceraian dalam peraturan Brunei yang lainnya adalah masalah mengenai masa idah. Jika perempuan dicerai sebelum disetubuhi, maka ia tidak boleh dikawinkan dengan orang lain kecuali dengan suaminya yang terdahulu dalam masa idah kecuali telah dibenarkan oleh Kadi yang berkuasa di mana ia tinggal.6

Aturan dalam perundang-undangan ini terasa janggal, karena menurut kesepakatan mazhab Syafi’i bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan melakukan khalwat, tidak mempunyai iddah.7 Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah SWT. Q.s. Al-Ahzab (33): 24:

َف َّنُهوُّسَمَت ْنَأ ِلْبَق ْنِم َّنُهوُمُتْقَّلَط َّمُث ِتاَنِم ْؤُمْلا ُمُتْحَكَن اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي

ْمُكَل اَم

ْن ِم َّنِهْيَلَع

ةَّدِع

اَهَنوُّدَتْعَت

ًلًيِمَج اًحا َرَس َّنُهوُح ِ رَس َو َّنُهوُعِ تَمَف

Artinya : “Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudia kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta untuk menyempurnakannya”.

Perbedaan antara ketentuan yang ada di Negara Brunei Darussalam dengan ketentuan yang ada di Indonesia tidak hanya tampak dalam persoalan yang ada di atas, tetapi juga dalam persoalan lain sebut saja persoalan seperti mediasi. Di Indonesia apabila suami istri melakukan perceraian, maka sebelum dijalankannya proses cerai, para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Mediator dapat diambil dari mediator bersertifikat. Jika para pihak tidak mempunyai mediator, hakim sendiri yang menentukan mediator untuk memimpin mediasi para pihak. Berbeda dengan Negara Brunei Darussalam, apabila muncul masalah antara suami istri, maka Kadi bisa mengangkat seorang, dua orang pendamai atau hakam dari

6 Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015

7 Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, terj. Masykur A.B., Cet. IV,

keluarga yang dekat dari masing-masing pihak yang mengetahui keadaannya.8 Di dalam bacaan sepintas penulis menemukan beberapa aturan yang berbeda dengan Indonesia dan juga berbeda dengan pendapat mazhab. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti didua negara yaitu Indonesia dan Negara Brunei Darussalam untuk mengkaji lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan proses perceraian serta akibatnya yang berlaku di Negara Brunei Darussalam dengan Indonesia. Mengapa dua Negara tersebut berbeda dan apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut padahal keduanya berada di wilayah Melayu dan sama-sama bermazhab syafi’i? hal tersebut akan dikaji di dalam skripsi yang berjudul “Perbandingan Fikih Mazhab Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Negara Brunei Darussalam tentang Perceraian.”

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah 1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas penulis mendapatkan identifikasi masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana hukum keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam mengatur tentang perceraian ?

b. Apa perbedaan dan persamaan aturan Hukum Keluarga Indonesia dan Brunei mengenai masalah perceraian ?

c. Apa yang menyebabkan aturan Hukum Keluarga Indonesia dan Negara Brunei Darussalam berbeda dalam mengatur tentang Perceraian ?

2. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis.

Mengingat akan uraian di atas tentang Hukum Keluarga Indonesia dan Negara Brunei Darussalam yang mempunyai beberapa perbedaan dalam aturan-aturan Hukum Keluarga, maka penulis akan membatasi masalah skripsi

8 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga

ini bahwa yang dimaksud dengan perceraian di sini hanyalah cerai talak, sedangkan yang akan dibahas adalah terkait dalam 2 hal yaitu aturan proses perceraian, seperti perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan dan tentang mediator (hakam) dan terkait tentang dampak perceraian, seperti masa idah qobla al-dukhûl ketika perceraian.

3. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana perbandingan Vertikal, Horizontal, dan Diagonal antara Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam mengenai Syarat Sah Perceraian, Masa Idah Qobla al-Dukhûl, dan Mediator (hakam)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian

Disesuaikan dengan Rumusan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

Untuk mengetahui perbandingan vertikal, horizontal, dan diagonal antara Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam mengenai Syarat Sah Perceraian, Masa Idah qobla al-dukhûl, dan Mediator (hakam)

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya bagi Program Studi Hukum Keluarga, untuk mengetahui beberapa perbedaan dan persamaan mengenai masalah perceraian di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam.

b. Bagi kalangan civitas akademik, diharapkan penelitian akan menambah khazanah keilmuan yang ada di Syariah dan Hukum dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

c. Bagi masyarakat pada umumnya, penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan tambahan tentang proses perceraian di berbagai negara khususnya di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam.

D. Review Studi Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga merujuk kepada skripsi-skripsi yang sudah terdahulu dengan subtansi pembahasan yang berbeda, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi ini berjudul “Sanksi Pelanggaran Terhadap Aturan Poligami dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Negara Brunei Drussalam”, ditulis oleh Fajar Devan Afrizon NIM 1112044100081 Fakultas Syariah dan Hukun Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016. Perbedaan dan persamaan dari skripsi ini ialah sama-sama membahas di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam, sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi tersebut fokus membahas masalah poligami dan pencatatan perkawinan.

2. Skripsi ini berjudul “Praktek Pengelolaan Zakat di Negara Muslim (Studi Pada Negara Brunei Darussalam)”, ditulis oleh Febrianti NIM 107046102178 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011. Perbedaannya dengan skripsi penulis ialah dalam skripsi tersebut membahas tentang pengelolaan zakat, sedangkan skripsi yang penulis buat tentang proses perceraian. Persamaannya ialah sama-sama meneliti di Negara Brunei Darussalam.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah dengan tujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala.9

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian

Jenis yang penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan

9 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h.

hukum sekunder dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.10 Dalam penelitian kualitatif sejak awal ingin mengungkapkan data secara kualitatif dan disajikan secara naratif.11 Tujuan penelitian kualitatif ini untuk menggambarkan secara mendalam perbedaan perceraian menurut fikih mazhab dengan hukum keluarga yang berlaku di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.12

3. Sumber Data dan Teknis Penulisan Data

Penelitian ini menggunakan dua data, yakni data primer dan data sekunder. Adapun rincian masing-masing sumber adalah :

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggambarkan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.13 Adapun data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini didasarkan dengan Undang-Undang Hukum keluarga Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Negara Brunei Darussalam yang diatur dalam Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam) Tahun 1999.

10 Sri Mamuji, dkk, metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 4.

11 A Muri Yusuf, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,

(Jakarta: Kencana, 2014), h. 331.

12 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:Ghalia

Indonesia, 1988), h. 13-14.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini didasarkan pada riset pustaka (Library Research) yakni proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang membuat informasi diperoleh bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik berupa arsip, dokumen, buku-buku maupun yang lainnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif. Penelitian ini bersifat membandingkan yang dilakukan dengan 3 (tiga) cara sebagai berikut: 1) perbandingan vertikal yaitu perbandingan yang dilakukan antara Negara dengan Fikih Mazhab, 2) perbandingan horizontal yaitu perbandingan yang dilakukan dengan cara memnbandingkan antara Indonesia dengan Negara Brunei Darussalam dan 3) perbandingan diagonal yaitu perbandingan yang dilakukan dengan cara menbandingkan Negara mana yang lebih maju.

b. Data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan proses perceraian di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari buku-buku lainnya yang berkaitan dengan materi. 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah, dianalisis dan diinterprestasikan untuk dapat menggali dan menjawab apa saja yang membedakan proses perceraian di kalangan fikih mazhab, Indonesia dan Negara Brunei Darussalam.

Metode yang digunakan adalah metode deskripsi-kualitatif yang menganalisis dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan dokumen-dokumen yang telah diperoleh, sehingga didapat suatu kesimpulan obyektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

Teknik penulisan skripsi ini didasarkan pada buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan mendapatkan gambaran tentang kerangka dan alur penulisan skripsi ini, serta apa saja yang nanti akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengurai sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

Pada bab I pendahuluan akan di uraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, review studi terdahulu, metode penelitian, teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab II berisi tentang ketentuan perceraian menurut fikih mazhab yang di dalamnya akan dibahas tentang pengertian perceraian, macam-macam perceraian, dan akibat hukum perceraian.

Pada bab III akan menguraikan tentang perceraian dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam seperti, sejarah Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam, dan perceraian dalam ketentuan Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam.

Pada bab IV berisi tentang perbandingan prosedur perceraian menurut fikih mazhab dengan Indonesia dan Negara Brunei Darussalam seperti, perbandingan vertikal, perbandingan horizontal, dan perbandingan diagonal.

Pada bab V berisi tentang beberapa kesimpulan guna menjawab beberapa pertanyaan yang mendasar dari permasalahan yang ada diskripsi ini. Dan akan memberikan beberapa saran untuk skripsi ini.

10

Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut thalâq atau furqah. Thalâq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai lawan dari usyrah yang berarti berkumpul. Al-furqah menurut bahasa memiliki makna al-iftirâq (berpisah), jamaknya adalah furqah. Sedangkan menurut istilah adalah terlepasnya ikatan perkawinan, dan terputusnya hubungan di antara suami istri akibat salah satu dari beberapa sebab.14 Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antara suami istri.15

Thalâq yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ditulis dengan istilah talak menurut bahasa artinya melepaskan ikatan dan membebaskan.16 Talak menurut syarak adalah istilah yang diterapkan pada pelepasan ikatan pernikahan. Lafal talak ini sudah terpakai pada masa jahiliah lalu dikukuhkan pemakaiannya di dalam syariat Islam.17 Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi talak. Dalam ensiklopedia Islam disebutkn bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hambali talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang.18 Menurut mazhab Maliki, talak merupakan suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.19 Sedangkan menurut mazhab Syafi’i, talak ialah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu.20

14 Wahbah Az-Zuhaili. Al-Fiqh Al-Islami wâ Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie

al-Kattani, Fiqih Islam 9. Jakarta: Gema Insani, 2011, cet.1, h. 311.

15 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,

1974), h. 156

16 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. 2016.

17 Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Kifâyatul Akhyâr fii Alli Ghâyatil Ikhtishâr,

Penerjemah Achmad Zaidun dan A. Ma’ruf Asrori, Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid 2, Surabaya, 1997, cet.1, h., 466.

18 Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru

Van Hoeve, 2001), h. 53.

19 Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam Jilid 5, h. 53.

20 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 7, (Damsyik: Dar al-Fikr,

Hadits Nabi Muhammad mengenai talak:

َرَمُع لاسَق ملسو هيلع هللا ىلص ِهللا ل ْوُس َر َلاَق : َلاَق َرَمُع ِنْبا ْنَع

هيلع هللا ىلص ِهللا ل ْوُس َر

ُبَا ُها َو َر )ُقَلًَّطلا ِهللا َدْنِع ِل َلًَحْلا ُضَغْبَأ( ملسو

َ ُواََ ْو

ْهَجاَم ُبَا َو

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: “perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah talak”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Ada 4 (empat) kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu:21

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyuz berasal dari bahasa Arab Nusyûz yang secara bahasa berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri nusyuz terhadap suami berarti istri merasa lebih tinggi dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi suami. Nusyuz istri diartikan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan kepadanya.22 Allah SWT. berfirman di dalam Q.s. An-Nisa (4): 43:

ْنِ وَف َّنُهوُب ِروُْا َو ِا ِجاوََِمْلا يوِف َّنُهوُروُرْها َو َّنُهووُُِعَف َّنُه ََووُشُن َنوُفاَخَت يِت َّلًلا َو

ْمُكَنْعَطَأ

َّنِهْيَلَعاوُغْبَت َلًَف

ا ًريِبَك اًّيِلَع َناَك َهَّللا َّنِإ ۗ ًلًيِبَس

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. 2. Terjadinya nusyuz dari pihak suami

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. Kemungkinan nusyuz suami bisa terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi

21 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tariga, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana,

2004), cet.1, h. 209.

22 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat

kewajiban pada pihak istri baik nafkah lahir maupun batin. Penyebab nusyuz suami yaitu menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, mengurangi nafkahnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi istri. Al-Qur’an menyebutkan adanya nusyuz dari suami dalam Q.s. An-Nisa (4): 128:

اوَمُهَنْيَب اَحِلوُِْي ْنَأ اوَمِهْيَلَع َ اوَنُج َلًوَف اًُا َرْعِإ ْوَأ ا ًَوُشُن اَهِلْعَب ْنِم ْتَفاَخ ٌةَأ َرْما ِنِإ َو

ۚ اًحْلُص

ٌرووْيَخ ُُْلوُِّلا َو

ۗ

ُت ْنِإ َو ۚ َُّووُّشلا ُلوُُْنَ ْنا ِت َروو ِِْحُأ َو

اووَمِب َناووَك َهوَّللا َّنِ ووَف اوووُقَّتَت َو اوُنوِسْح

ا ًريِبَخ َنوُلَمْعَت

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

3. Syikak

kata Syikak berasal dari kata bahasa Arab, Syiqâq yang berarti sisi, perselisihan, al-khilaf artinya: perpecahan, permusuhan, al-adawah: pertengkaran atau persengketaan. Dalam bahasa Melayu diterjemahkan dengan perkelahian. Syikak mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga dapat diartikan pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat terselesaikan sendiri oleh keduanya. Syikak biasanya terjadi apabila suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang dipikul masing-masing.23 Dalam ayat suci Q.s. An-Nisa (4): 35:

اًح َلًوْصِإ اَدوي ِرُي ْنِإ اوَهِلْهَأ ْنوِم اوًمَكَح َو ِهوِلْهَأ ْنوِم اًمَكَح اوُثَعْباَف اَمِهِنْيَب َقاَقِش ْمُتُْ ِخ ْنِإ َو

ِقِ ف َوُي

ۗ اَمُهَنْيَب ُهَّللا

ا ًريِبَخ اًميِلَع َناَك َهَّللا َّنِإ

23 Abdul Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia,

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

B. Rukun dan Syarat Talak

Hukum fikih tidak menentukan di mana perceraian itu harus dilakukan. Berkenaan dengan waktu, hanya menyatakan tidak boleh menceraikan istri ketika haid atau dalam masa suci yang telah digauli. Ini berati perceraian dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja dengan alasan apapun.24

Beberapa hal yang menjadi rukun talak dengan syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:25

1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak. Suami yang menjatuhkan talak disyaratkan sebagai berikut:26

a. Baligh. Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakan para ulama mazhab kecuali mazhab Hambali. Para ulama mazhab Hanbali mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.

b. Berakal sehat. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila tidak sah. Begitu pula dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar. Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar. Imamiyah mengatakan bahwa, talak orang mabuk sama sekali tidak sah. Sementara itu mazhab

24 Yayan Sopyan. Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum

Nasional, (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), cet.1, h. 190.

25 Abdur Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 201.

26 Muhammad Jawad Mughniyah. Fiqh Lima Mazhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i,

empat berpendapat bahwa talak orang mabuk itu sah manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginan sendiri. c. Atas kehendak sendiri. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh

orang yang dipaksa (menceraikan istrinya) menurut kesepakatan para ulama mazhab tidak dinyatakan sah.

d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh.

Abu Zahrah, dalam Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, mengatakan bahwa, dalam mazhab Hanafi talak semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang mengucapkannya dengan main-main, dalam keadaan mabuk akibat minuman yang diharamkan, dan orang yang dipaksa, dinyatakan sah.27

Selanjutnya, Abu Zahrah mengatakan dalam mazhab Hanafi ditegaskan bahwa talak yang dijatuhkan orang yang melakukannya karena keliru dan lupa, adalah sah.28 Beliau juga menjelaskan bahwa, mazhab Maliki dan Syafi’i sependapat dengan Abu Hanifah dan pengikutnya mengenai talak yang dijatuhkan secara main-main, tapi Ahmad bin Hambal menentangnya.29 Menurutnya, talak orang yang main-main tidak sah. Imam Syafi’i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa, talak tidak memerlukan niat.30

Mazhab Hanafi, dan Syafi’i mengatakan bahwa, seorang ayah tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan talak untuk anaknya yang masih kecil. Maliki mengatakan bahwa, seorang ayah berhak memisahkan istri anak laki-lakinya yang masih kecil. Sedangkan dari Imam Ahmad bin Hambal terdapat dua riwayat. Imamiyah mengatakan bahwa, apabila si anak kecil

27 Syekh Abu Zahrah, Al-Ahwâl Al-Syakhsiyah, (Kairo Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957),

cet.3, h. 283.

28 Syekh Abu Zahrah, Al-Ahwâl Al-Syakhsiyah, cet.3, h. 286.

29 Syekh Abu Zahrah, Al-Ahwâl Al-Syakhsiyah, cet.3, h. 284.

30 Ibnu Rusyd. Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid Jilid 2. Penerjemah Abdul

mengalami gangguan akal ketika dia baligh, maka ayah atau kakeknya (dari pihak ayah) berhak menjatuhkan talak atas nama si anak bila dipandang ada maslahat dalam talak tersebut. Kalau si anak tidak mempunyai ayah atau kakek dari pihak ayah, maka hakim boleh menjatuhkan talak atas nama si anak. Imamiyah membolehkan istri seorang laki-laki gila untuk mem-fasakh nikah. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa, apabila istri seorang laki-laki gila merasa terancam bila bergaul dengan suaminya, maka persoalannya diajukan kepada hakim, dan si istri meminta diceraikan. Di sini, hakim boleh menjatuhkan talak untuk menghindarkan bahaya yang dihadapi si istri, sedangkan ayah si istri tidak punya wewenang apapun. Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa seorang safih (idiot) dipandang sah talak dan khuluknya.31

2. Istri

Wanita yang ditalak, menurut kesepakatan para ulama mazhab, disyaratkan harus seorang istri. Mengenai istri-istri yang dapat dijatuhkan talak, para fuqaha sepakat bahwa mereka harus:32

a. Perempuan yang dinikahi dengan sah

b. Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah c. Belum habis masa iddahnya, pada talak raj’i

d. Tidak sedang haid. 3. Shîghat Talak

Shîghat talak adalah kata-kata yang diucapkan pada suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharîh (jelas) maupun kinâyah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Jumhur fuqaha telah sepakat bahwa shîghat itu ada dua yaitu, shîghat yang jelas (sharîh) dan shîghat sindiran (kinâyah).

31 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i,

dan Hambali, cet.26, h. 443.

32 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqh Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.

C. Bentuk-Bentuk Perceraian 1. Talak

Penjelasan tentang talak sudah dibahasa terdahulu, bahwa talak menurut istilah, seperti yang sudah dituliskan al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (hall al-qaid) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.33 Menurut Sayyid Sabiq talak adalah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.34

Selanjutnya akan diuraikan satu persatu dari macam-macam talak, di antaranya sebagai berikut:

a. Talak Sunni

Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi. Allah SWT. berfirman Q.s. Al-Baqarah (2): 229:

ۗ ناَسْحِ ِب ٌُي ِرْسَت ْوَأ فو ُرْعَمِب ٌكاَسْمِ َف ِناَت َّرَم ُق َلًَّطلا

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:35

1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli. bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni. 2) Istri dapat segera melakukan idah suci setelah ditalak yaitu dalam

keadaan suci dari haid. Menurut ulama’ Syafi’iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.

33 Abdurrahman Al-Jaziri. Kitâb al-Fiqh ‘ala Mazâhib al-Arba’ah. Juz IV. Penerjemah

Moh. Zuhri, Fikih Empat Mazhab. Semarang: As-Syifa, 1994. h. 278.

34 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz II, (Bandung: Dar al-Fikr, 1983), h. 206.

3) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

5) Menalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk.

Berikutnya talak sunni dibagi menjadi 2, yaitu:

1) Talak Raj’i

Para ulama mazhab sepakat bahwa yang dinamakan talak raj’i ialah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa idah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Salah satu diantara syaratnya adalah bahwa si istri sudah dicampuri, sebab istri yang dicerai sebelum dicampuri, tidak mempunyai masa idah.

Wanita yang ditalak raj’i hukumnya seperti istri. Mereka masih mempunyai hak-hak suami istri, seperti hak waris-mewarisi antara suami istri manakala salah satu diantara keduanya ada yang meninggal sebelum selesainya masa idah.36

Talak raj’i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam Q.s. Al-Baqarah (2): 229:

ۗ ناَسْحِ ِب ٌُي ِرْسَت ْوَأ فو ُرْعَمِب ٌكاَسْمِ َف ِناَت َّرَم ُق َلًَّطلا

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

36 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i,

Ayat ini memberi makna bahwa talak yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak raj’i saja.37

2) Talak Ba’in

Sedangkan yang dimaksud dengan talak ba’in adalah talak dimana suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada wanita yang ditalaknya, yang mencangkup beberapa jenis:38

a) Wanita yang ditalak belum dicampuri. b) Wanita yang dicerai tiga.

c) Talak khuluk.

Talak bain terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:39

a) Talak ba’in sugra

Talak ba’in sugra adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu.Yang termasuk talak ba’in sugra adalah:

(1) Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang terjadi sebelum dicampuri

(2) Khuluk

Hukum talak ba’in sughra:

37 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, cet.6, h. 198.

38 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i,

dan Hambali), cet.26, h. 452.

39 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT

(1) Hilangnya ikatan antara suami dan istri.

(2) Hilangnya hak bergaul bagi sumai istri termasuk berkhalwat. (3) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal. (4) Bekas istri pada saat masa idah, berhak tinggal dirumah bekas

suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah. (5) Kembali dengan akad dan mahar yang baru.

b) Talak bain kubra

Talak ba’in kubra adalah talak yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya. Talak seperti ini dijelaskan Allah SWT. dalam Q.s. Al-Baqarah (2): 230:

َنُج َلًَف اَهَقَّلَط ْنِ َف ۗ ُه َرْيَغ اًج ْو ََ َُِكْنَت ٰىَّتَح ُدْعَب ْنِم ُهَل ُّل ِحَت َلًَف اَهَقَّلَط ْنِ َف

اَمِهْيَلَع َ ا

ْنَأ

اَعَجا َرَتَي

ْنَأ اَّنَظ ْنِإ

َنوُمَلْعَي م ْوَقِل اَهُنِ يَبُي ِهَّللا َُوُدُح َكْلِت َو ۗ ِهَّللا ََوُدُح اَميِقُي

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”.

Dalam keadaan ini suami tidak boleh kembali dengan istrinya itu sampai ia kawin dengan lelaki lain dan telah pernah bergaul dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian lelaki itu menalak wanita itu atau ia meninggal dunia. Apabila masa idah wanita itu telah habis barulah suami pertama boleh menikah kembali dengan wanita itu dengan membayar mahar baru. Menurut Imamiyah dan Maliki mensyaratkan bahwa, laki-laki yang menjadi muhallil (penyelang) itu haruslah baligh, sedangkan menurut mazhab Syafi’i dan Hanafi memandang cukup bila dia (muhallil) mampu melakukan hubungan seksual, sekalipun dia belum baligh. Imamiyah dan Hanafi mengatakan bahwa, apabila penyelangan itu diberi syarat yang diucapkan dalam akad, misalnya muhallil mengatakan, “saya mengawini engkau dengan

menjadi penghalang bagi suami lamamu”, maka syarat seperti ini batal dan akad nikahnya sah. Akan tetapi Hanafi mengatakan bahwa, “apabila si wanita takut tidak ditalak oleh muhallil, maka dia boleh mengatakan kepada si muhallil (diwaktu akad): “saya kawinkan diri saya kepadamu dengan syarat masalah talaknya ada di tangan saya”, lalu si muhallil menjawab: “saya terima nikah dengan syarat tersebut”. Dalam kasus seperti ini, akad tersebut sah, dan si wanita memegang hak untuk menalak dirinya kapan saja dia mau. Akan tetapi bila si muhallil yang mengatakan: “hendaknya engkau menikahkan dirimu kepadaku dengan syarat bahwa urusan dirimu (talak berada di tanganmu”, maka akadnya sah, tetapi syarat tersebut tidak berlaku.40

Menurut mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali mengatakan: “akad tersebut batal sama sekali manakala ada syarat tahlil (perpisahan) di dalamnya. Bahkan Maliki dan Hambali mengatakan: “apabila ada kehendak tahlil walaupun tidak diucapkan akad tersebut batal.41

b. Talak Bid’i

Talak Bid’i yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat Talak Sunni.42 Mengenai Talak Bid’i ini ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama’ telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama’ berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak Bid’i ini jelas bertentangan dengan syari’at yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:43

40 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i,

dan Hambali), cet.26, h. 453.

41 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i,

dan Hambali), cet.26, h. 454.

42 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, cet.2, h. 194.

43 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi lengkap, (Jakarta: Pustaka

1) Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.

2) Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.

3) Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus).Seperti dengan mengatakan “ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak”.

2. Khuluk

Khuluk menurut etimologi berasal dari kata “Al-Khul’u” yang berarti meninggalkan pakaian, dan dinamakan juga dengan “tebusan”, yaitu istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya (mahar). Istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi.44 Khuluk menurut istilah fikih berarti menghilangkan atau membuka buhul (ikatan) akad nikah dengan kesediaan istri membayar ضوع (tebusan) kepada pemilik akad nikah (suami) dengan menggunakan perkataan cerai atau khuluk. iwad dapat berupa pengembalian mahar atau sejumlah barang, uang atau sesuatu yang dipandang mempunyai nilai yang telah disepakati oleh suami istri tersebut.45

Menurut Sayid Sabiq, ketetapan suami menerima tebusan dalam khuluk merupakan hukum yang adil dan tepat, karena jika sebelumnya suamilah yang memberikan mahar, biaya perkawinan dan nafkah kepada istrinya. Keadaan istri yang ingkar dan meminta pisah darinya merupakan hukum yang pantas dan adil jika istri diharuskan mengembalikan apa yang pernah diterimanya. Khuluk berarti memutuskan tali perkawinan dengan imbalan harta, sehingga adanya ganti rugi merupakan syarat mutlak dalam khuluk, jika ganti rugi tidak ada, maka khuluknya juga tidak sah. Ganti rugi hendaknya secara umum dapat dinilai dengan barang (uang), di samping syarat umum lainnya dalam akad nikah yang sama dengan syarat dalam akad jual beli, yaitu dapat

44 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (alih bahasa. Moh. Thalib), jilid 8, cet. 9, h. 95.

diserahterimakan dan merupakan hak milik yang sah dan bukan merupakan barang-barang yang haram.46

Jumhur fuqaha telah sepakat bahwa suami yang menjatuhkan khuluk tidak dapat merujuk mantan istrinya pada masa idah, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Sa’id bin al-Musayyad dan Ibnu Syihab, keduanya mengatakan bahwa apabila suami mengembalikan tebusan yang telah diambil dari istrinya, maka ia dapat mempersaksikan rujuknya itu. Fuqaha berselisih pendapat tentang idah wanita yang dikhuluk apabila terjadi persengketaan antara suami dengan istri berkenaan dengan kadar bilangan harta yang dipakai untuk terjadinya khuluk. Imam Malik berpendapat bahwa yang dijadikan pegangan adalah kata-kata suami jika tidak ada saksi. Sedang Imam Syafi’i berpendapat bahwa kedua suami istri saling bersumpah, dan atas istri dikenakan sebesar mahar mitsli. Beliau mempersamakan persengketaan antara dua orang yang berjual beli. Adapun Imam Malik memandang istri sebagai pihak tergugat dan suami sebagai pihak penggugat.47

D. Akibat Putusnya Perkawinan 1. Idah

a. Pengertian Idah

Idah dari kata ‘adad, artinya menghitung. Maksudnya perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Idah dalam istilah Agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh nikah setelah kematian suaminya , atau setelah pisah dari suaminya. Idah ini sudah dikenal pula sejak zaman Jahiliyyah. Mereka ini hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan idah. Tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan padanya.48

46 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (alih bahasa. Moh. Thalib), h. 97-98.

47 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 316.

Menurut ulama Hanafiah idah adalah masa yang ditentukan syara’ karena sisa-sisa dari pernikahan atau persetubuhan.49 Menurut Malikiyah idah adalah masa dilarang melakukan pernikahan yang disebabkan perceraian, ditinggal mati suami atau rusaknya pernikahan. Menurut Syafi’iyah idah adalah masa penantian seorang wanita untuk mengetahui kesucian rahim, untuk beribadah atau untuk berkabung atas kematian suami. Menurut Hambali idah adalah masa penantian yang ditentukan oleh syara.50

b. Macam-macam Idah

Para ulama mazhab membagi macam-macam idah menjadi beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:51

1) Perempuan yang sedang hamil, apabila diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, maka idahnya adalah sampai anak itu lahir dari kandungan. Dalilnya terdapat dalam firman Allah dalam Q.s. At-Thalaq (65): 4:

ْن ِم ِضي ِحَمْلا َنِم َنْسِئَي يِئ َّلًلا َو

ُةَث َلًَث َّنُهُتَّدِعَف ْمُتْبَت ْرا ِنِإ ْمُكِئاَسِن

َنْعََِي ْنَأ َّنُهُلَجَأ ِلاَمْحَ ْنا ُت َلَوُأ َو ۚ َنِْ ِحَي ْمَل يِئ َّلًلا َو رُهْشَأ

ا ًرْسُي ِه ِرْمَأ ْنِم ُهَل ْلَعْرَي َهَّللا ِقَّتَي ْنَم َو ۚ َّنُهَلْمَح

Artinya: “Perempuan-perempuan yang sedang hamil idahnya adalah sampai dia melahikan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan semua urusannya mudah”.

Wanita yang harus menjalani masa idah dalam bentuk hingga melahirkan, kalau kandungannya ada dua bayi maka idahnya sampai keluar yang terakhir, (menurut kesepakatan ulama mazhab). Tetapi jika keguguran, maka mereka berbeda pendapat yaitu sebagai berikut:

a) Imam Hanafi, Syafi’i dan Hambali: wanita tersebut belum keluar dari idahnya.

49 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wâ Adilatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie

al-Kattani, Fiqih Islam 9 h. 623.

50 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitâbu Al-Fiqh ‘ala Al-Madzâhibi Al-Arba’ah, h. 516-518.

b) Imamiyah dan Maliki: wanita tersebut telah keluar dari idahnya, sekalipun yang keluar dari rahimnya itu berupa sepotong daging kecil, selama potongan itu adalah embrio wanita.

Adapun batas maksimal kehamilannya, Menurut Hanafi 2 tahun, menurut Syafi’i dan Hambali 4 tahun, dan menurut Maliki 5 tahun.

2) Idah berdasarkan perhitungan bulan, yakni bagi wanita yang baligh tetapi tidak pernah haid sama sekali, serta wanita yang menopause. Idahnya tiga bulan berdasar firman Allah SWT. di dalam Q.s. At-Talaq (65): 4:

ْن ِم ِضي ِحَمْلا َنِم َنْسِئَي يِئلًلا َو

ْمَل يِئلًلا َو رُهْشَأ ُةَثلًَث َّنُهُتَّدِعَف ْمُتْبَت ْرا ِنِإ ْمُكِئاَسِن

َنِْ ِحَي

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka idahnya adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.Menurut Imamiyah, wanita menopause yang pernah dicampuri tidak wajib melakukan idah. Sedangkan istri yang telah dicampuri sebelum usianya 9 tahun, menurut imam mazhab sebagai berikut:52

a) Menurut Hanafi: wajib menjalani iddah sekalipun dia masih kecil.

b) Menurut Maliki dan Syafi’i : bagi yang belum kuat (layak) dicampuri maka tidak wajib idah, tetapi wajib bagi yang sudah bisa dicampuri walaupun belum berusia 9 tahun.

c) Menurut Imamiyah dan Hambali: tidak wajib idah bagi yang belum berusia 9 tahun sekalipun sudah kuat dicampuri.

3) Idah Quru’ yaitu bagi wanita yang telah mancapai usia 9 tahun, tidak hamil, bukan menopause dan telah mengalami haid. Berdasarkan firman Allah SWT, di dalam Q.s. Al-Baqarah (2): 228 sebagai berikut:

ُهَّللا َقَلَخ اَم َنْمُتْكَي ْنَأ َّنُهَل ُّل ِحَي َلَ َو ۚ ءو ُرُق َةَث َلًَث َّنِهِسُُْنَأِب َنَِّْب َرَتَي ُتاَقَّلَطُمْلا َو

يِف

ۚ ِروو ِخ ْ ا ِم ْوووَيْلا َو ِهووَّللاِب َّنِم ْؤووُي َّنووُك ْنِإ َّنِهِماووَح ْرَأ

ْنِإ َكووِلَٰذ يووِف َّنِهِ َ َرووِب ُّقووَحَأ َّنُهُتَلوووُعُب َو

اوَُا َرَأ

ۚ اًح َلًْصِإ

َّنُهَل َو

ٌٌوي ٌَِع ُهوَّللا َو ۗ ٌةوَج َرََ َّنِهْيوَلَع ِلاوَج ِ رلِل َو ۚ ِفو ُرْعَمْلاِب َّنِهْيَلَع يِذَّلا ُلْثِم

ٌميِكَح

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dalam kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Menurut pendapat ulama Madzhab:

a) Imamiyah, Maliki dan Syafi’i menginterprestasikan quru’ dengan masa suci ( tidak haid) sehingga bila wanita tersebut dicerai pada hari-hari terakhir masa sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian dari masa idah, yang disempurnakan dengan 2 masa suci sesudahnya.

b) Hanafi dan Hambali menginterprestasikan dengan masa haid, sehingga wanita tersebut harus melewati 3 kali masa iddah (dalam menyelesaikan masa idah). Sesudah di talak tidak termasuk masa haid ketika ia ditalak.53

4) Idah sebelum dicampuri (qabla al-dukhûl)

Para ulama mazhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak

mempunyai idah. Namun, jika suami wafat dalam keadaan si istri belum pernah digauli, maka ia harus menjalani idah wafat.54 Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan bahwa, apabila suami telah berkhalwat dengannya, tetapi dia tidak sampai mencampurinya, lalu istrinya tersebut ditalak, maka si istri harus menjalani idah, persis seperti istri yang telah dicampuri. Menurut Imamiyah dan Syafi’i mengatakan bahwa, khalwat tidak membawa akibat apapun.55

Dalilnya adalah sebagaimana dalam firman Allah pada Q.s. al-Ahzab (33): 49:

ْنَأ ِلْبَق ْنِم َّنُهوُمُتْقَّلَط َّمُث ِتاَنِم ْؤُمْلا ُمُتْحَكَن اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي

ُهوُّسَمَت

ْمُكَلاَمَف َّن

اًحا َرَس َّنُهوُح ِ رَس َو َّنُهوُعِ تَمَف اَهَنوُّدَتْعَت ةَّدِع ْنِم َّنِهْيَلَع

ًلًي ِمَج

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi

perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu

menceraikannya sebelum kamu menggaulinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk beridah terhadapnya”.

Mayoritas ulama memahami ungkapan

َّنُهوُّسَمَت ْنَأ ِلْبَق

berarti

Qabla an tadkhulubiha. Bagi mereka, ayat ini cukupmemberikan dugaan kuat bahwa perempuan yang Ghair al-Madkhul biha tidak perlu menjalani masa idah. Oleh karena itu, perempuan tersebut dapat langsung melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain setelah perceraian. Ada sebab lain menurut beberapa ulama yang menyebabkan idah tanpa harus melakukan hubungan suami istri, yaitu ketika laki-laki berduaan dengan perempuan di tempat yang tertutup (khalwat). Ulama Syafi’iyyah mengatakan bahwa, khalwat tidak membawa akibat apapun.56 Begitu juga menurut ulama Imamiyyah,

54 Abu Malik, Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahîh Fikih Sunnah, Penerjemah: Darwis,

Derysmono, Shahih Fikih Sunnah (Jilid 4), Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017, cet.2, h. 431.

55 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah, Penerjemah

Masykur A.B, dkk, Fiqih Lima Mazhab. Jakarta, 2011, h. 499.

yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban idah bagi perempuan karena sebab khalwat. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanafiyah tetap mewajibkan idah karena khalwat, meskipun dari perkawinan yang fasid.57 Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah apa yang diriwayatkan dari Khalifah yang berempat bahwa bila sudah ditutup gorden atau telah ditutup pintu (maksudnya adalah khalwat) telah wajib mahar dan telah wajib idah.58

2. Nafkah Idah

Fuqaha telah sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa idah talak raj’i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Begitu juga halnya perempuan yang hamil, berdasarkan firman Allah SWT. berkenaan istri yang ditalak raj’i, dan istri-istri yang ditalak dalam keadaan hamil:

َّنُهوُنِكْسَأ

َلَع اوُقِ يَُِتِل َّنُهو ُّراَُِت َلَ َو ْمُكِدْج ُو ْنِم ْمُتْنَكَس ُثْيَح ْنِم

ۚ َّنِهْي

َّنُك ْنِإ َو

لْمَح ِت َلَوُأ

َُ ْرَأ ْنِ َف ۚ َّنُهَلْمَح َنْعََِي ٰىَّتَح َّنِهْيَلَع اوُقُِْنَأَف

َنْع

َّنُه َروُجُأ َّنُهوُتآَف ْمُكَل

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”.

Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang nafkah idah bagi istri yang menjalani idah karena talak ba’in. Hanafi mengatakan, “wanita tersebut berhak atas nafkah, baik dia hamil atau tidak, dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suaminya yang menceraikannya guna menjalani idah.59

Maliki berpendapat, “kalau wanita tersebut tidak hamil dia berhak atas nafkah berupa tempat tinggal saja, tetapi bila sedang hamil dia berhak atas nafkah dalam segala bentuknya dan haknya atas nafkah tidak menjadi gugur

57 Indar, “Iddah dalam Keadilan Gender”, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, vol.5,

no.1, (Januari-Juni, 2010), h. 7.

58 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat dan

Undang-undang Perkawinan, cet.2, h. 307.

dengan keluarnya mereka dari rumah, sebab nafkah tersebut diperuntukan bagi bayi yang dikandungnya dan bukan lagi wanita yang mengndungnya. Syafi’i dan Hambali berpendapat, “wanita tersebut tidak berhak atas nefkah idah maupun tempat tinggal bila dia tidak hamil dan apabila dia hamil maka berhak atasnya nafkah berupa tempat tinggal dan segala bentuknya. Tetapi syafi’i mengatakan bahwa kalau wanita tersebut keluar dari rumah tanpa adanya kebutuhan yang tak terhindarkan, maka gugurlah hak atas nafkah idah itu. Mazhab Imamiyah tidak mengategorikan fasakh akad sama dengan talak ba’in. Mereka berpendapat bahwa orang yang menjalani idah akibat fasakh nya akad, baik dia hamil atau tidak, dia tetap berhak atas nafkah.60

3. Mut’ah

Mut’ah dalam istilah fikih dimaksudkan sebagai suatu pemberian dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, sebagai penghibur atau ganti rugi.61 Menurut jumhur fuqaha, mut‘ah adalah pemberian yang bertujuan untuk menyenangkan hati istri.62 Mazhab Syafi’i mengartikan mut‘ah sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang diceraikan dalam kehidupan dengan perceraian serta apa yang memiliki makna yang sama dengan beberapa persyaratan. Sedangkan mazhab Maliki mengartikan sebagai kebaikan untuk perempuan yang diceraikan ketika terjadi perceraian dalam kadar sesuai dengan jumlah sedikit dan banyaknya harta si suami.63

Para ulama sepakat bahwa memberikan mut’ah atau kenang-kenangan itu tidak diwajibkan untuk setiap istri yang ditalak. Tetapi menurut ulama-ulama mazhab Zhahiri, memberikan mut’ah wajib untuk setiap istri yang ditalak. Menurut sebagaian ulama, memberikan mut’ah itu sunah, bukan wajib. Imam Malik setuju pada pendapat ini. Menurut Imam Abu Hanifah, mut’ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum dicampuri, dan suami belum menentukan maskawin untuknya. Menurut Imam Syafi’i, mut’ah

60 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, h. 402.

61 M. Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis (Bandung: Mizan 2002), h. 230.

62 Ibnu Rusyd. Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid Jilid 2. Penerjemah Abdul

Rasyad Shiddiq, h. 551.

63 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wâ Adilatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie

wajib diberikan kepada setiap istri yang dicerai jika pemutusan pernikahan datang dari pihak suami, kecuali untuk istri yang telah ditentukan maskawinnya dan ditalak sebelum dicampuri. Mayoritas ulama setuju pada pendapat ini.64 Imam Abu Hanifah berpedoman pada firman Allah SWT. surat al-Baqarah )2): 236:

ُج َلَ

َِي ِرَف َّنُهَل اوُُ ِرَُْت ْوَأ َّنُهوُّسَمَت ْمَل اَم َءاَسِ نلا ُمُتْقَّلَط ْنِإ ْمُكْيَلَع َ اَن

ۚ ًة

ىَلَع َو ُه ُرَدَق ِاِسوُمْلا ىَلَع َّنُهوُعِ تَم َو

َلَع اًّقَح ِفو ُرْعَمْلاِب اًعاَتَم ُه ُرَدَق ِرِتْقُمْلا

ى

َنيِنِسْحُمْلا

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

4. Rujuk

Rujuk atau dalam istilah hukum disebut raja’ah secara arti kata berarti “kembali”. Orang yang rujuk kepada istrinya berarti kembali kepada istrinya. Sedangkan definisinya dalam pengertian fikih menurut al-Mahalli ialah:

ْلا

َر

َُّ ِا

َّل

ِ نلا ى

َك

ِ ا

ِم

ْن

َط

َلً

ِق

َغ

ْي

َر

َب

ِئا

ِن

ِف

ْلا ى

ِع

َّد

ِة

Artinya: "kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba’in, selama dalam masa idah".

Sedangkan rujuk menurut para ulama mazhab ialah sebagai berikut:65

a. Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa idah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila habis masa idah.

b. Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari

64 Ibnu Rusyd, Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid Jilid 2, Penerjemah Abdul

Rasyad Shiddiq, h. 205.

65Abdurrahman Al-Jaziri. Kitâb al-Fiqh ‘ala Mazâhib al-Arba’ah, Juz IV. Penerjemah