Oleh:

Edward Dwiputra Prajitno

802010010

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Psikologi Guna Memenuhi Sebagian Dari Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Psikologi

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA

Edward Dwiputra Prajitno

Berta Esti Ari Prasetya

Enjang Wahyuningrum

Program Studi Psikologi

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

Abstrak

Psychological Well Being sebagai salah satu keadaan psikologis, secara teoritis

memiliki hubungan yang dapat memengaruhi jalannya prestasi akademis. Oleh karena itu, penelitian yang berhubungan antara keduanya menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara Psychological Well Being dengan prestasi akademis pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen

Satya Wacana. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan skala pengukuran Psychological Well Being yang telah dikembangkan oleh Ryff dan Singer (1996) yang diadaptasikan oleh penulis dalam konteks Indonesia serta Indeks Prestasi sebagai pengukuran prestasi akademis dengan menggunakan metode purposive quota sampling. Hasil penelitian ialah ada hubungan positif signifikan antara

Psychological Well Being dengan prestasi akademis.

Abstract

Psychological Well Being as one theory which measure ones psychological state, theoretically have correlation with academic achievement. For this reason, research between two variable become interesting to study. The purpose of this research is to conclude relationship between Psychological Well Being and academic achievement among undergraduate student of Faculty of Psychology SWCU. This research using quantitative method with Psychological Well Being scale developed by Ryff and Singer (1996) which adapted by writer in Indonesian context and GPA as measurement of academic achievement, using purposive quota sampling. The result of the research conclude that there are positive and significant correlation between Psychological Well Being and academic achievement.

PENDAHULUAN

Tuntutan dunia pekerjaan saat ini semakin mendorong pendidikan yang jauh lebih dalam dan terstruktur agar menghasilkan peserta didik yang berkualitas yang memiliki daya saing. Hal ini mendorong adanya pencarian Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, salah satu kriterianya melalui nilai akademis. Nilai akademis dalam masa kuliah menjadi salah satu bentuk pencapaian prestasi yang ada pada seseorang. Pascarella dan Terenzini (dalam Kuh, Kenzey, Buckley, Bridgez & Hayek, 2006) memprediksi bahwa nilai seorang calon sarjana memiliki "dampak positif sederhana" pada kemungkinan untuk dipekerjakan secara penuh pada awal karir seseorang pada posisi yang tepat.

Nilai akademis juga diangkat oleh Kuncel, Hezlett dan Ones (2004) dalam penelitian yang dilakukan untuk melihat performa akademis dengan usahanya menguji alat ukur Miller Analogies Test menemukan bahwa adanya hubungan kemampuan kognitif umum dengan kemampuan potensial karier serta kreativitas (r=0,38; p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kognitif yang diperoleh seseorang di dalam proses pendidikannya juga berpengaruh atas prestasi kerjanya. Pada penelitian lain, Pascarella dan Terenzini (dalam Kuh et.al, 2006) menyebutkan bahwa lingkungan kuliah yang menekankan hubungan dekat serta kontak antara mahasiswa dengan fakultas meningkatkan pemikiran kritis, kompetensi analitis, dan perkembangan kemampuan intelektual umum. Kemudian berdasarkan penelitian di atas, dapat dilihat bahwa peranan pendidikan sendiri memiliki kontribusi terhadap kehidupan di dunia pekerjaan, terlebih pada bagian prestasi pekerjaan itu sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya proses pendidikan sebagai sarana mempersiapkan individu untuk dapat bekerja setelah ia selesai menempuh proses pendidikannya. Lebih lanjut, Pascarella dan Terenzini (dalam Kuh et.al, 2006) juga menyebutkan bahwa nilai akademis memiliki dampak positif terhadap status pekerjaan dan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai akademis masih dipandang sebagai salah satu indikator prestasi akademis yang diperhatikan di lingkungan pekerjaan.

keilmuan tentu tidak dapat berjalan tanpa adanya sebuah tolak ukur mengenai keilmuan itu sendiri. Pada perguruan tinggi, prestasi akademis, sebagai tolak ukur keilmuan yang dikuasai oleh mahasiswa itu sendiri ditandai dengan Indeks Prestasi mahasiswa. Indeks Prestasi ini yang menunjukkan seberapa besar mahasiswa menguasai ilmu yang dipelajarinya. Di UKSW, penilaian berdasarkan pada penguasaan kompetensi yang menjadi tujuan mata kuliah (Pasal 37, ayat 1 Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Dalam Sistem Kredit Semester Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2009).

Ada banyak faktor yang mungkin memengaruhi hasil peserta didik. Crosnoe, Johnson dan Elder (dalam Farooq, Chaudhry, Shafuq & Berhanu, 2011) mengklasifikasikan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil peserta didik sebagai faktor murid, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor peer. Walberg (1981), di sisi lain juga mengungkapkan ada 9 faktor yang memengaruhi prestasi belajar dari seorang peserta didik. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: bakat siswa (terdiri dari: kemampuan, perkembangan, motivasi), pengajaran (terdiri dari: waktu belajar, kualitas pengalaman belajar) dan lingkungan (lingkungan rumah, kelompok sosial di kelas, kelompok peer di luar sekolah, dan penggunaan waktu yang dilakukan diluar jam sekolah). Sedangkan, Winkel (1983) juga mengasumsikan adanya beberapa faktor yang memengaruhi prestasi akademis dari sisi siswa, yaitu: taraf inteligensi, motivasi belajar, perasaan-sikap-minat, serta keadaan sosial (keadaan sosio-ekonomis dan sosio-kultural). Perlu diperhatikan bahwa motivasi dan sikap terhadap pengalaman belajar merupakan hal yang sangat dipengaruhi oleh hal-hal intrinsik yang menjadi pilihan dari setiap individu. Dengan demikian ada banyak hal secara psikologis yang bisa memengaruhi prestasi di bidang akademis, dan penelitian di bidang ini masih sangat luas terbuka untuk diteliti lebih lanjut mengingat banyaknya hal yang mungkin memengaruhi hasil prestasi akademis seseorang.

kesempatan, mengarahkan diri sendiri terhadap tujuan, dan memiliki penilaian diri positif. Hal ini berkaitan dengan motivasi sebagai daya penggerak yang mendorong seseorang dalam berperilaku yang tentunya menentukan hasil pencapaian seseorang.

Lebih lanjut, PWB merujuk kepada bagaimana seseorang menangani tantangan di dalam kehidupannya, hal ini merujuk kepada bagaimana seseorang berjuang di dalam mengaktualisasikan dirinya sendiri (Ryan & Deci, 2001). McClelland (dalam Sutarto 2010) menemukan bahwa terdapat korelasi positif di antara motivasi berprestasi eksekutif dengan keberhasilan mereka. Adapun pengaruh PWB belum banyak diteliti sebelumnya atau hanya menjadi bagian dari penelitian mengenai performa akademis atau prestasi akademis. Fariba (2013) melansir penelitian mengenai pengaruh trait kepribadian, gaya belajar, dan PWB terhadap peforma akademis pada siswa yang belajar secara virtual (r=0,21; p<0,01). PWB juga ditemukan berkorelasi dengan prestasi akademis pada siswa baru yang mendaftar di UK University (r=0,15 ; p<0,001) (Topham & Moller, 2011).

Berdasarkan riset yang terdapat di atas, sejauh penelusuran peneliti, penelitian mengenai PWB dengan prestasi akademis belum banyak diteliti. Terlebih pada penelitian Topham & Moller (2011) perumusan PWB sendiri tidak menggunakan teori multidimensional Ryff dan Singer (1996). Sedangkan pada penelitian Fariba (2013) subjek ialah peserta pendidikan virtual yang berbeda dengan pendidikan dengan tatap muka langsung. Untuk itu peneliti merasa penting untuk melihat pengaruh PWB terhadap prestasi akademis mengingat hal ini terkait dengan kualitas edukasi yang diberikan. Bila hubungan antara PWB dengan prestasi akademis dapat terbukti, maka tentunya akan membuka peluang intervensi peningkatan kualitas pendidikan yang dapat dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara tingkat Psychological Well Being mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana dengan tingkat prestasi akademis. Tujuan yang ingin dicapai ialah melihat hubungan antara Psychological Well Being dan dimensi-dimensi di dalamnya dengan prestasi akademis.

teoritis sebagai landasan ilmiah terhadap penelitian selanjutnya mengenai hubungan Psychological Well Being dengan prestasi akademis. Serta secara praktis

denganmemberikan masukan intervensi melalui pengaktifan proses bimbingan dan konseling yang dapat dilakukan dalam tujuan peningkatan Psychological Well Being yang dapat memengaruhi prestasi akademis.

Pengertian Prestasi Akademis

Cuseo (2007) menjelaskan prestasi akademis sebagai siswa mencapai tingkat yang memuaskan atau lebih unggul dalam prestasi akademis ketika mereka berkembang dan menyelesaikan pengalaman kuliah mereka. Trow (dalam Ganai & Mir, 2013) mendefinisikan prestasi akademis sebagai kemampuan mencapai pengetahuan atau tingkat kompetensi dalam tugas-tugas sekolah biasanya diukur dengan tes standar dan ditunjukkan dalam suatu kelas atau unit berdasarkan kinerja murid. Good (dalam Ganai & Mir, 2013) menjelaskan prestasi akademis sebagai pengetahuan yang diperoleh atau keterampilan yang dikembangkan dalam mata pelajaran sekolah yang biasanya didesain oleh nilai tes atau penilaian yang diberikan oleh guru. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 30 Tentang Pendidikan Tinggi Bab 5, pasal 15, bahwa "Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen" maka Universitas Kristen Satya Wacana pun melakukan sistem penilaian berdasarkan hal ini.

Domain Prestasi Akademis

1) Pengetahuan (Knowledge)

Didefinisikan sebagai perilaku dan situasi tes yang menekankan mengingat, baik melalui recognition maupun recall atas ide, material atau fenomena.

2) Komprehensi (Comprehension)

Tahap ini memerlukan komunikasi yang perlu dilakukan oleh peserta didik mengenai apa yang mereka pahami. Komunikasi itu sendiri dapat berbentuk lisan atau tertulis, di dalam verbal atau simbolik. Adapun 3 jenis perilaku yang menunjukkan komprehensi ialah penerjemahan, interpretasi dan ekstrapolasi. 3) Aplikasi (Application)

Untuk dapat melakukan aplikasi, diperlukan komprehensi, oleh karena itu perlu membedakan komprehensi dan aplikasi dikemukakan 2 cara. Pertama, sebuah masalah di dalam kategori komprehensi memerlukan siswa untuk mengetahui abstraksi dengan cukup baik dan kemudian dapat memperagakannya ketika secara diminta secara spesifik. Cara kedua adalah dengan melihat kepada proses penyelesaian masalah.

4) Analisa (Analysis)

Analisis menekankan pada pemecahan materi tersebut ke dalam unsur-unsur bagian dan mendeksi hubungan dari bagian-bagian dan bagaimana mereka terorganisasi. Analisis sebagai sebuah tujuan, dapat dibedakan menjadi 3 tingkat. Pada tingkat yang pertama para siswa diharapkan mampu memecahkan sebuah materi menjadi unsur-unsur, untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan elemen dari komunikasi. Pada tingkat kedua, dia diminta untuk menjelaskan secara eksplisit hubungan antara elemen, untuk menentukan hubungan dan interaksinya. Pada tingkat ketiga, melibatkan rekognisi dari prinsip organisasional, mengatur dan menstrukturisasi, yang menyatukan dan mengkomunikasikannya secara utuh. 5) Sintesis (Synthesis)

6) Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi didefinisikan sebagai pembuatan pendapat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan baik secara subjektif atau objektif atas suatu nilai, sutu tujuan, ide, pekerjaan, solusi, metode, materi dan lain sebagainya. Ini melibatkan kriteria sebagai standar untuk penilaian yang menjangkau sesuatu tersebut akurat, efektif, ekonomis, atau memuaskan. Evaluasi ditempatkan dalam taksonomi sebagai tahapan akhir karena proses kompleks yang melibatkan kombinasi tahapan sebelumnya.

Adapun, dalam penelitian ini, prestasi akademis dinilai berdasarkan pasal 38 Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Dalam Sistem Kredit Semester Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2009 mengenai penilaian. Mengacu pada ayat pertama, bahwa "Prestasi studi mahasiswa didasarkan pada penilaian Tes Kecil (TK), Tes Tengah Semester (TTS), Tes Akhir Semester (TAS) dan atau tugas-tugas yang setara dengan bobot tertenu yang diberitahukan kepada mahasiswa pada awal semester" (h. 36). Kemudian pada pasal 43, bahwa "Hasil Studi Kumulatif mahasiswa terdiri dari Laporan Hasil Studi Semester dan hasil Studi Kumulatif dalam bentuk Transkrip Nilai" (h. 40).

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademis

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi interaksi belajar mengajar, yang pada akhirnya memengaruhi prestasi akademis juga dirumuskan oleh Winkel (1983) menjadi 3 bagian yaitu pihak murid, guru dan sekolah, namun pada penelitian ini akan difokuskan pada sisi murid yakni sebagai berikut:

a. Taraf Inteligensi

Dalam arti luas diartikan sebagai kemampuan mencapai prestasi-prestasi yang di dalamnya berpikir memiliki peranan penting. Sedangkan dalam arti sempit merujuk kepada kemampuan untuk mencapai prestasi-prestasi di sekolah di mana berpikir memiliki peranan penting.

b. Motivasi Belajar

siswa tercapai. Motivasi belajar sendiri terbagi atas motivasi intrinsik (dari dalam diri siswa) dan ekstrinsik (dari luar siswa).

c. Perasaan - Sikap - Minat

Perasaan yaitu aktivitas psikis yang di dalamnya subyek menghayati nilai-nilai dari suatu obyek. Sikap yaitu kecenderungan dalam subyek menerima atau menolak suatu obyek berdasarkan penilaian terhadap obyek itu sebagai obyek berharga/baik atau tidak berharga/baik.dakan sikap, terdapat aspek kognitif dan aspek afektif. minat yaitu kecenderungan yang agak menetap dalam subyek merasa tertarik pada bidang/hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu.

d. Keadaan Sosio-Ekonomis; Keadaan Sosio-Kultural

Keadaan sosio-ekonomis merujuk kepada kemampuan finansial dan perlengkapan material yang dimiliki oleh siswa. Sedangkan keadaan sosio-kultural merujuk kepada lingkungan budaya yang di dalamnya siswa beraktivitas tiap harinya. Yang menjadi poin penting di sini adalah bagaimana kondisi siswa yang timbul akibat adanya keadaan-keadaan tersebut baik secara fisik maupun psikis. e. Keadaan Fisik - Keadaan Psikis

Keadaan fisik merujuk kepada tahap pertumbuhan, kesehatan jasmani, keadaan alat-alat indera dan lain sebagainya. Keadaan psikis, merujuk kepada stabilitas/labilitas mental. Poin penting di sini adalah kondisi yang ditimbulkan oleh keadaan-keadaan tersebut.

Pengertian Psychological Well Being

Secara historis, Psychological Well Being (PWB) merupakan salah satu sudut pandang yang muncul dari aliran psikologi positif, yang memandang kesehatan mental lebih dari pada sisi presence of wellness (adanya kesejahteraan) daripada absense of illness (ketiadaan gangguan) (Ryff & Singer, 1996). Teori mengenai PWB merupakan

1996) mengenai perubahan kepribadian pada orang dewasa dan lanjut usia serta kriteria positif Jahoda (dalam Ryff & Singer, 1996) mengenai kesehatan mental. Adapun PWB dapat diukur dengan menggunakan skala yang dirumuskan oleh Ryff dan Singer(1996) berdasarkan skor pada dimensi.

Dimensi Psychological Well Being

Ryff dan Singer (1996) mengajukan setidaknya 6 dimensi yang memengaruhi Psychological Well Being seseorang. dimensi-dimensi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan diri (Self-acceptance)

Kriteria yang sering diulang mengenai kesejahteraan di beberapa perspektif sebelumnya adalah mengenai kesadaran seseorang mengenai penerimaan diri (self-acceptance). Hal ini didefinisikan sebagai fitur sentral dari kesehatan mental

sekaligus karakteristik dari aktualisasi diri, fungsionalitas optimal dan kedewasaan. b. Hubungan positif dengan orang lain (Positive Relations with Others)

Banyak teori sebelumnya menekankan pentingnya hubungan interpersonal yang hangat dan mempercayai. Kemampuan untuk mencintai, dilihat sebagai komponen sentral dari kesehatan mental. Orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya dideskripsikan memiliki perasaan empati yang kuat dan afeksi terhadap semua umat manusia dan dapat mencintai lebih dalam, pertemanan yang lebih intim, dan identifikasi yang lebih lengkap terhadap orang lain.

c. Otonomi (Autonomy)

d. Penguasaan lingkungan (Environmental Mastery)

Kemampuan individual untuk memilih atau menciptakan lingkungan yang cocok untuk kondisi psikisnya di definisikan sebagai salah satu karakteristik kesehatan mental. Kedewasaan terlihat diperlukan partisipan di dalam lingkungan aktif yang signifikan yang berada di sekitar dirinya. Perkmbangan sepanjang masa kehidupan mendeskripsikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk memanipulasi dan mengontrol kompleks lingkungan.

e. Tujuan dalam hidup (Purpose In Life)

Kesehatan mental didefinisikan memasukan kepercayaan bahwa adanya rasa tujuan dan arti dari kehidupan. Definisi dari kedewasaan juga menekankan pemahaman yang jelas mengenai tujuan hidup, rasa keterarahan dan keinginan. Dengan demikian, seorang yang berfungsi secara penuh secara positif memiliki tujuan, keinginan, dan rasa keterarahan, semuanya berkontribusi kepada perasaan bahwa hidup memiliki makna.

f. Pertumbuhgan personal (Personal Growth)

Fungsi psikologis yang optimal memerlukan tidak hanya seseorang mencapai karakteristik yang telah ia capai sebelumnya, tapi juga melanjutkan mengembangkan potensi yang dimilikinya serta tumbuh dan berkembang sebagai seorang manusia. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan menyadari potensi yang dimilikinya menjadi titik utama dari perspektif klinis mengenai perkembangan personal. Keterbukaan akan pengalaman, sebagai contoh, adalah karakteristik dari orang yang berfungsi secara penuh.

Efek Psychological Well Being

Telah disinggung mengenai dimensi-dimensi dari Psychological Well Being, adapun, Ryff dan Singer (1996) menjelaskan bahwa dimensi-dimensi ini merujuk kepada sikap-sikap yang berbeda. Berikut ialah penjelasan pengaruh masing-masing dimensi terhadap diri seseorang menurut Ryff dan Singer (1996).

bermasalah terhadap kualitas personal tertentu; serta berharap menjadi berbeda dari dia saat ini.

Pada dimensi kedua, positive relations with others, seorang yang memiliki nilai tinggi akan memiliki karakteristik hubungan dengan orang lain yang hangat, puas, serta memercayai; memikirkan tentang kesejahteraan orang lain; dapat memberikan empati, afeksi serta keintiman yang kuat; mengerti transaksi interpersonal dalam hubungan manusia. Sedangkan seorang yang memiliki nilai rendah di dimensi ini akan cenderung memiliki sedikit hubungan interpersonal yang dekat dan dipercaya; kesulitan untuk dapat hangat, terbuka dan memikirkan orang lain; terisolasi dan frustrasi dalam hubungan interpersonal; tidak bersedia berkompromi untuk mempertahankan hubungan penting dengan orang lain.

Pada dimensi yang ketiga, autonomy, seorang yang memiliki skor tinggi memiliki karakteristik dapat memutuskan sendiri dan independen; dapat bertahan dari tekanan sosial untuk berpikir dan bertindak dalam hal tertentu; mengatur perilaku dari dalam diri sendiri; mengevaluasi diri berdasarkan standar personal. Sedangkan orang yang memiliki skor rendah akan memiliki karakteristik memperhatikan ekspektasi dan evaluasi dari orang lain; bersandar pada penilaian orang lain untuk membuat keputusan penting; menyesuaikan diri terhadap tekanan sosial untuk berpikir dan bertindak dalam cara tertentu.

Pada dimensi keempat, environmental mastery, seorang yang memiliki skor tinggi akan memiliki perasaan penguasaan dan kompetensi dalam mengatur lingkungannya; mengontrol susunan aktivitas eksternal yang kompleks; menggunakan kesempatan yang ada secara efektif; dapat memilih atau menciptakan konteks yang cocok dengan kebutuhan dan nilai personal. Sedangkan seorang yang memiliki skor rendah akan cenderung kesulitan dalam mengatur aktivitas sehari-hari; merasa tidak dapat merubah atau meningkatkan konteks sekitar; tidak menyadari adanya kesempatan yang ada; kurang dapat merasa mengontrol lingkungan eksternal.

tujuan; kekurangan arah hidup; tidak melihat tujuan dari kehidupan di masa lalu, tidak memiliki pandangan atau kepercayaan yang memberi arti dalam hidup.

Sedangkan pada dimensi keenam, personal growth, seorang yang memiliki nilai tinggi akan memiliki karakteristik merasa memerlukan perkembangan secara terus menerus; melihat diri sebagai sesuatu yang terus bertumbuh dan berkembang; terbuka terhadap pengalaman baru; sadar akan potensi diri; melihat perkembangan dalam diri dan perilaku dari waktu ke waktu; berubah dalam hal yang mencerminkan kesadaran diri dan keefektifan. Sedangkan seorang yang memiliki skor rendah akan memiliki karakteristik memiliki stagnasi personal; kekurangan rasa akan perkembangan atau peningkatan dari waktu ke waktu; merasa bosan dan tidak bersemangat atas hidup; merasa tidak dapat mengembangkan sikap atau perilaku baru.

Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi). Sementara itu, mahasiswa UKSW adalah peserta didik yang telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh universitas (Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 1997).

Sikap Mahasiswa

Adapun, mahasiswa memiliki tuntutan-tuntutan ketika belajar di perguruan tinggi, hal ini diungkapkan oleh Kartono (1985). Belajar di Perguruan Tinggi sangat berbeda dengan belajar di sekolah menengah. Tanggung jawab belajar hampir seluruhnya dipercayakan pada para mahasiswa. Pengajar atau dosen hanya memberikan dasar-dasar pengetahuan saja. Oleh karena itu pada mahasiswa dituntut memiliki kesediaan mental dalam menghadapi frustrasi. Kartono (1985) menyebutkan beberapa hal yang diperlukan untuk kesediaan mental ialah: cita-cita, minat pada pelajaran, kepercayaan diri sendiri, keuletan dan kebebasan jiwa.

tahapan ini, seorang akan banyak mempertimbangkan bagaimana mereka tampak di hadapan orang lain juga dengan mengembangkan keterampilan yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Pada tahapan ini juga seringkali seseorang memiliki rival serta idola sebagai bentuk dari identitas akhir mereka. Sedangkan pada tahapan intimacy vs isolation, Erikson (1987) menjelaskan bahwa pada tahapan ini, seorang akan

mempertaruhkan apa yang telah ia pelajari di tahapan sebelumnya untuk mulai berani menjalin hubungan personal dengan orang lain.

Sedangkan Levinson (dalam Eysenck, 2004) mendeskrispsikan usia 17-22 tahun sebagai tahapan dewasa awal. Di mana seorang individu dihadapkan dengan pemahamannya mengenai tujuan hidup utamanya. Levinson (dalam Eysenck, 2004) menyatakan jika mimpi tetap tidak berhubungan dengan hidup mimpi itu akan mati, dan dengannya mati pula rasa kehidupan dan tujuan hidup.

Hubungan antara Psychological Well Being dengan Prestasi Akademis

PWB menguak beberapa dimensi dalam diri seseorang yang bila ditelusuri secara tidak langsung memengaruhi kondisi dari faktor belajar. Dimensi PWB yang pertama ialah self-acceptance, hal ini diartikan sebagai bagian inti dari kesehatan mental dan karakteristik dari aktualisasi diri, fungsi optimal dan kedewasaan. Demikian juga dengan adanya sikap positif terhadap diri sendiri (Ryff & Singer, 1996). Penelitian mengenai self-acceptance terhadap prestasi akademis sendiri belum banyak dilakukan, yang banyak beredar adalah mengenai self-esteem. Self-esteem sendiri, dapat digunakan untuk mengindikasikan adanya self-acceptance, seperti dikatakan oleh Wayne (1993), ketika seseorang dengan self-esteem rendah mengungkapkan persis bagaimana perasaannya tentang dirinya sendiri, ia telah mengambil langkah pertama menuju self-acceptance dan pertumbuhan. Dengan demikian self-esteem dapat digunakan untuk

pengaruh self-esteem terhadap prestasi akademis tidak mendapatkan hasil yang kuat (Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs, 2003)

Dimensi yang kedua ialah positive relations with others, diartikan sebagai hubungan interpersonal yang hangat dan saling memercayai, orang yang dideskripsikan memiliki perasaan empati dan afeksi terhadap orang lain dan mampu untuk mencintai lebih, menjalin hubungan pertemanan yang lebih dalam, dan identfikasi dengan lebih lengkap (Ryff & Singer, 1996). Penelitian menengenai positive relations with others sendiri, berdasarkan definisi yang diutarakan Ryff, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menjalin relasi interpersonal. Dengan demikian, penelitian mengenai relasi interpersonal diangkat untuk melihat pengaruhnya terhadap prestasi akademis. Secara tidak langsung, sensifitas interpersonal (kemampuan untuk merasakan perilaku dan perasaan orang lain) merupakan salah satu faktor yang memengaruhi prestasi akademis, hal ini terjadi karena sensifitas interpersonal memengaruhi depresi serta self-esteem. Kemudian hal ini berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi akademis, varians pada laki-laki sebesar 0,18 dan pada wanita sebesar 0,11 (McCabe, Blankstein, & Mills, 1999). Sementara pada penelitian lain mengenai hubungan interpersonal antara peers dan guru dalam melihat pencapaian akademis tidak ditemukan hubungan antara keduanya, sekitar 0,037 (Kosir, Socan, & Pecjak, 2007). Dengan adanya penelitian yang belum konklusif seperti ini, memungkinkan untuk dilakukan penelitian ulang mengenai pengaruh tersebut.

Dimensi PWB yang ketiga ialah autonomy, diartikan sebagai kualitas seperti pengambilan keputusan sendiri (self-determination), kemerdekaan, dan mengatur perilaku dari dalam diri sendiri, orang yang memiliki ini juga ditandai dengan adanya resistensi terhadap enkulturasi. Juga menyebutkan mengenai adanya internal locus of evaluation, atau tidak mencari persetujuan orang lain melainkan berdasar standar yang

yang sama, penelitian mengenai mendukung self-efficacy dan learner autonomy dalam kaitannya dengan sukses akademis di kelas Bahasa Inggris, menemukan bahwa ternyata otonomi dari peserta didik berperan dalam penguasaan akademis dari bidang bahasa, r=0,506 (Tilfarlioglu & Ciftci, 2011). Akan tetapi pada bidang lain seperti pada bidang olah raga, korelasi antara otonomi dengan prestasi akademis berkurang (r=0,288; p<0,001) (Peters, Jones, & Peters, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa otonomi memiliki peran yang bisa berbeda pada jenis pembelajaran yang berbeda, namun tetap memiliki peran dalam jalannya proses akademis.

Dimensi yang keempat ialah environmental mastery, diartikan sebagai kemampuan individu untuk memilih atau menciptakan lingkungan yang cocok untuk kondisi jiwaninya didefinisikan sebagai salah satu karakteristik kesehatan mental. Kedewasaan juga berpengaruh akan hal ini (Ryff & Singer, 1996). Pada dimensi ini, berdasarkan definisi tersebut, peneliti melihat kaitan dengan perilaku mencari bantuan, perilaku ini merupakan intervensi yang dilakukan oleh seorang individu untuk memecahkan permasalahan yang ia hadapi, dalam hal ini tentu dalam bidang belajar. Riset mengenai perilaku mencari bantuan, pada siswa SD (elementary school) dengan bidang studi matematika, menunjukkan bahwa siswa dengan perilaku mencari bantuan yang lebih tinggi memiliki tendensi memiliki pencapaian nilai matematika yang lebih tinggi pula (Khoshbakht, 2012). Demikian pula pada studi yang dilakukan pada mahasiswa yang menggunakan komputer dengan beberapa metode bantuan yang diberikan, 3 dari 5 strategi bantuan yang disediakan oleh peneliti mengindikasikan adanya kecenderungan meningkatnya tingkat keberhasilan tugas yang diberikan (Vaessen, Prins, & Jeuring, 2013).

(2011) mendefinisikan motivasi sebagai fitur psikologis yang mendorong suatu organisme untuk bergerak dan mendapati, mengontrol dan menjaga perilaku yang sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dapat juga dipahami sebagai dorongan yang mengendalikan; sesuatu yang secara psikologis mendorong atau memperkuat perilaku terhadap suatu tujuan (Schacter, 2011). Kemudian mengenai riset mengenai hal tersebut terhadap prestasi akademis, dapat dilihat dari beberapa riset yang telah ada sebelumnya. Tujuan penguasaan materi didapati memiliki korelasi cukup rendah terhadap indeks prestasi (r=0,29; p<0,01) dan tujuan prestasi justru memiliki korelasi yang lebih rendah (r=0,1; p>0.1) (Coutinho, 2007). Sementara pada penelitian lain, terdapat perbedaan prestasi akademis (dalam bidang pelajaran matematika) antara siswa dengan motivasi tinggi dengan motivasi rendah (t.cal =8,05; t.crit=1.96; df=449 dan signifikansi 0,05) (Tella, 2007). Adanya perbedaan ini merujuk kepada bagaimana motivasi masih menjadi sebuah bahan kajian yang perlu diteliti lagi karena memiliki kemungkinan berpengaruh kepada besarnya prestasi akademis yang mungkin dicapai oleh siswa.

Kemudian diikuti oleh penelitian mengenai PWB terhadap prestasi akademis oleh peneliti sebelumnya. Fariba (2013) melansir penelitian mengenai pengaruh trait kepribadian, gaya belajar, dan PWB terhadap peforma akademis pada siswa yang belajar secara virtual (r=0,21; p<0,01). Pada penelitian lainnya, PWB juga ditemukan berkorelasi dengan prestasi akademis pada siswa baru yang mendaftar di UK University (r=0,15 ; p<0,001) (Topham & Moller, 2011).

Hal ini tentunya menarik, karena berdasarkan literatur yang diberkan oleh Ryff dan Singer (1996), diajukan asumsi bahwa seorang yang memiliki tingkat PWB tinggi akan memiliki kecenderungan dapat menerima dirinya secara penuh; dapat berhubungan secara positif dengan sesama, termasuk teman dalam kelompok; mandiri dan menilai sesuatu berdasar standar yang ia miliki serta tidak tergantung pendapat orang lain; mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan diri sendiri; memiliki tujuan hidup; dan berkeinginan mengembangkan potensi yang ia miliki. Kualitas-kualitas tersebut tentunya merupakan hal yang mendukung bagi terciptanya performa akademis yang baik.

Hipotesis

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, akan digunakan penelitian kuantitatif memanfaatkan survei dengan menggunakan alat ukur Psychological Well Being dan keterangan mengenai Indeks Prestasi Kumulatif.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Psychological Well Being (PWB) ialah kondisi kesehatan mental seseorang berdasarkan adanya kesejahteraan seperti yang didefinisikan oleh Ryff dan Singer (1996). Adapun dimensi di dalam PWB sendiri adalah sebagai berikut: self-acceptance, positive relations with others, autonomy, environmental mastery, purpose in life, dan personal growth. Dalam penelitian ini akan

digunakan skor total dari skala PWB yang diciptakan oleh Ryff dan Singer(1996) yang telah diadaptasi oleh peneliti.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi akademis didefinisikan sebagai hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik. Hasil belajar itu sendiri dapat dilihat berdasarkan nilai yang telah didapat oleh siswa pada tes prestasi yang diselenggarakan oleh universitas. Dan pada akhirnya tes prestasi ini sendiri diakumulasikan dan tercantum di dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Sehingga prestasi akademis pada penelitian ini akan melihat IPK partisipan. Adapun IPK dari partisipan akan diambil dari bagian nilai Universitas Kristen Satya Wacana berdasarkan persetujuan dari peserta. IPK yang diambil ialah IPK terakhir yang didapat mahasiswa pada semester ke ganjil tahun ajaran 2014/2015.

Subjek Penelitian

mahasiswa aktif fakultas psikologi yang masing-masing angkatan berkisar dari 120-170 mahasiswa.

Pelaksanaan Penelitian

Dalam penelitian ini, sebelum dilakukan pengambilan data, dilakukan uji coba alat guna melakukan menguji daya diskriminasi item dan reliabilitas skala PWB. Adapun pengumpulan data pertama ini dilakukan dari rentan waktu antara Juni – Juli 2014 dengan partisipan sebanyak 44 orang partisipan yang terdiri dari mahasiswa Fakultas Teologi, Ilmu Sosial dan Komunikasi dan Psikologi; sebagai karakteristik yang mirip dengan mahasiswa Fakultas Psikologi. Data ini kemudian digunakan untuk menguji daya diskriminasi item dan reliabilitas skala PWB. Metode pengambilan data pada uji coba menggunakan teknik snow-ball, yang berarti peneliti meminta beberapa orang untuk mengisi alat dan meminta partisipan tersebut untuk merujuk orang lain yang mungkin bisa mengisi skala sesuai dengan kriteria.

Pengambilan data penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2014 dilakukan dengan metode purposive quota sampling. Artinya, peneliti memberikan kuota bagi partisipan dari masing - masing angkatan aktif, kemudian peneliti membagikan skala kepada calon partisipan secara accidental pada calon partisipan yang sesuai dengan kriteria penelitian yaitu angkatan aktif yang sudah memiliki IPK. Terkumpul 106 partisipan yang bersedia mengisi skala yang diberikan peneliti kepada partisipan dengan deskripsi sebagai berikut: 2010 26 orang, 2011 26 orang, 2012 26 orang, 2013 28 orang. Setelah partisipan bersedia mengisi skala PWB, maka partisipan diminta untuk menuliskan nama dan Nomor Induk Mahasiswa serta tanda tangan kesediaan partisipasi penelitian sebagai persyaratan pengambilan IPK di Bagian Nilai UKSW.

Alat Pengumpulan Data

Kumulatif yang merupakan tolak ukur yang digunakan universitas untuk melihat prestasi akademis yang dimiliki oleh setiap mahasiwanya. Adapun IPK dari partisipan akan diambil dari bagian nilai berdasarkan persetujuan dari peserta.

Uji coba alat menghasilkan 48 item yang bertahan dengan standar daya diskriminasi item dinilai berdasar item-total correlation pada program SPSS v.21 sebesar > 0,3. Adapun item yang bertahan terdiri dari 10 item dari dimensi Autonomy, 7 item dari dimensi Environmental Mastery, 9 item dari dimensi Personal Growth, 4 Item dari dimensi Positive Relations With Others, 11 item dari dimensi Purpose in Life, 7 item dari dimensi Self-Acceptance dengan tingkat kepercayaan sebesar 0,938.

Adapun reliabilitas masing-masing dimensi setelah ujicoba alat adalah: Autonomy (0,816); Environmental Mastery (0,751); Personal Growth (0,821); Positive Relations With Others (0,551); Purpose In Life (0,846); Self-Acceptance (0,710). Item-total

correlation sebagai daya beda item bergerak antara 0,310 - 0,717. Validitas skala PWB

ini menggunakan validitas isi berdasarkan hasil penerjemahan skala PWB dari Ryff & Singer (1996) yang diterjemahkan dan uji ulang dengan menggunakan metode back translation.

HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi

a. Uji Normalitas dan Linieritas

Setelah alat ukur diuji reliabilitas serta validitasnya maka penelitian dapat berlanjut ke menguji asumsi. Langkah yang harus diambil adalah:

Analisis Deskriptif

[image:28.595.92.510.121.608.2]Adapun data deskriptif mengenai penelitian ini terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Data Statistik Deskriptif Prestasi Akademis

PWB

N Valid 106 106

Missing 0 0

Mean 3.1577 216.3208

Mode 2.93 206.00a

Std. Deviation .31298 18.01510

Variance .098 324.544

Range 1.72 96.00

Minimum 2.11 175.00

Maximum 3.83 271.00

Percentiles

25 2.9500 203.0000

50 3.1600 215.0000

75 3.3625 229.0000

Untuk mengukur tinggi rendahnya skor PWB digunakan rumus kategorisasi jenjang dari Azwar (2012), yang selanjutnya disusun seperti pada tabel di bawah.

Tabel 2. Kelompok Skor PWB

Kategori x Frequency Percent

Sangat Rendah 189,29815 > x 7 6.6 %

Rendah 207,31325 > x > 189,29815 26 24.5 % Sedang 225,32835 > x > 207,31325 35 33.0 % Tinggi 243,34345 > x > 225,32835 33 31.1 % Sangat Tinggi x > 243,34345 5 4.7 %

Total 106 100.0 %

Dimana x adalah skor PWB; Mean = 216.3208

Untuk pengelompokan Prestasi Akademis, digunakan standar predikat kelulusan berdasar angka Indeks Prestasi Kumulatif yang terdapat dalam Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Dalam Sistem Kredit Semester Universitas

Tabel 3. Kelompok Skor Prestasi Akademis

Kategori x Frequency Percent

Baik 2,00 > x >2,74 8 7.5 %

Memuaskan 2,75 > x >2,99 25 23.6 % Sangat Memuaskan 3,00 > x >3,49 59 55.7 % Terpuji 3,50 > x >4,00 14 13.2 %

Total 106 100.0

Dimana x adalah skor IPK; Mean = 3.1577

Uji Korelasi

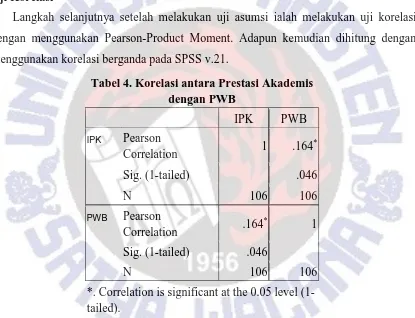

Langkah selanjutnya setelah melakukan uji asumsi ialah melakukan uji korelasi dengan menggunakan Pearson-Product Moment. Adapun kemudian dihitung dengan menggunakan korelasi berganda pada SPSS v.21.

Tabel 4. Korelasi antara Prestasi Akademis dengan PWB

IPK PWB

IPK Pearson

Correlation 1 .164

*

Sig. (1-tailed) .046

N 106 106

PWB Pearson

Correlation .164

*

1

Sig. (1-tailed) .046

N 106 106

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

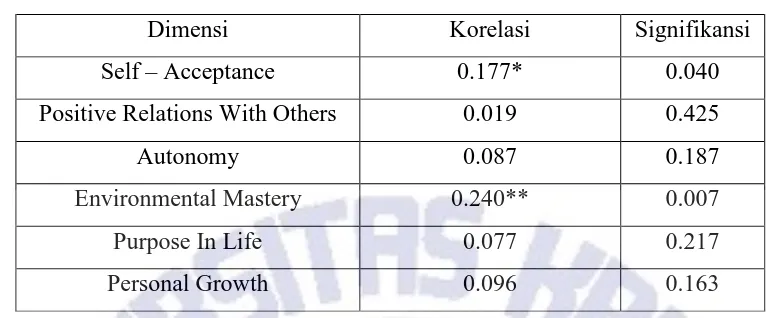

[image:29.595.94.509.272.590.2]Tabel 5. Korelasi dengan Prestasi Akademis

Dimensi Korelasi Signifikansi

Self – Acceptance 0.177* 0.040

Positive Relations With Others 0.019 0.425

Autonomy 0.087 0.187

Environmental Mastery 0.240** 0.007

Purpose In Life 0.077 0.217

Personal Growth 0.096 0.163

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Berdasarkan pengujian hipotesis yang diperoleh, diketahui terdapat hubungan positif signifikan antara Psychological Well Being (PWB) dengan prestasi akademis (r=0.164; p<0.05). Adapun, dapat diketahui bahwa dimensi PWB yang berkorelasi dengan Prestasi Akademis adalah Environmental Mastery (r=0,24; p<0,05) dan Self-Acceptance (r=0,177; p<0,05).

PEMBAHASAN

seperti ini sesuai dengan beberapa faktor yang memengaruhi hasil pendidikan seperti yang diajukan oleh Winkel (1983), adapun faktor tersebut ialah seperti faktor motivasi belajar, sikap, minat, dan keadaan psikis seseorang.

Meski demikian, sumbangan efektif dari PWB terhadap prestasi akademis ialah

sebesar r2=0,0268. Artinya pengaruh PWB terhadap prestasi akademis hanya sekitar 2%

dari keseluruhan faktor yang mungkin memengaruhi prestasi akademis. Berdasarkan sumbangan efektif ini dapat kita ketahui bahwa faktor kesehatan mental, dalam hal ini PWB memiliki peran sebesar 2% dari keseluruhan jalannya prestasi akademis. Secara teoritis, hal ini dimungkinkan karena beberapa hal. Pertama ialah, kondisi PWB itu sendiri. Seperti diketahui, Ryff dan Singer (1996) menjelaskan bahwa PWB adalah suatu keadaan yang dinamis dan tidak menetap. Artinya kemungkinan perubahan skor PWB sangat mungkin terjadi. Ryff dan Singer (1996) menyatakan perlunya studi longitudinal terhadap PWB itu sendiri untuk melihat sejauh mana perubahan usia berpengaruh kepada PWB. Dalam tulisannya, Ryff dan Singer (1996) juga menandakan bahwa kemungkinan-kemungkinan tantangan psikologis dan lingkungan sosial dimana hal ini terjadi mungkin berpengaruh terhadap PWB itu sendiri.

Kedua, IPK tidak mengindikasikan prestasi akademis yang tedapat pada kurun waktu pengumpulan data PWB, melainkan IPK merujuk kepada keseluruhan hasil studi yang telah dilakukan seseorang. Artinya, meskipun ada perubahan prestasi akademis dalam satu semester, perubahan ini akan digabungkan dengan keseluruhan studi yang telah dilakukan. Hal ini menyebabkan prestasi yang tercatat bukanlah nilai yang ia capai yang berkembang dari tiap semester, melainkan dari awal studi hingga sampai data diambil.

Keempat, adalah banyaknya faktor yang memengaruhi prestasi akademis selain kondisi psikologis. Seperti yang dijelaskan oleh Walberg (1981), bahwa prestasi sendiri dipengaruhi oleh 9 faktor, yaitu: kemampuan, perkembangan, motivasi, waktu belajar, kualitas pengalaman belajar, lingkungan rumah, kelompok sosial di sekolah, kelompok peer di luar sekolah, dan penggunaan waktu di luar sekolah. Hal ini menunjukkan

bahwa faktor-faktor di luar kondisi mental seperti yang diajukan dalam PWB memiliki peran yang lebih besar terhadap jalannya prestasi akademis itu sendiri.

Lebih lanjut, bila kita lihat dari hubungan masing-masing dimensi PWB dengan prestasi akademis, pada dimensi yang pertama, self acceptance memiliki hubungan positif dengan prestasi akademis (r=0,177; p<0.05). Ryff dan Singer (1996) mendeskripsikan bahwa dimensi ini bila seseorang memiliki nilai tinggi akan memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, mengenali dan menerima kualitas baik dan buruk dalam dirinya, serta merasa positif terhadap masa lalunya. Meski demikian, peneliti tidak dapat menemukan riset yang secara langsung meneliti mengenai hubungan antara self-acceptance dengan prestasi akademis. Meski demikian, Wayne (1993) menyatakan

bahwa self-acceptance dapat diindikasikan dengan adanya self-esteem. Meski tidak dapat digunakan untuk menangkap makna self-acceptance secara utuh, namun hal ini dapat digunakan sebagai dasar berpikir. Jika demikian, maka penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harris (2009) mengenai pengaruh self-esteem yang juga mengindikasikan korelasi positif (r=0,797; p<0,001) antara self-esteem dengan prestasi akademis.

Selanjutnya juga tidak ditemukan adanya hubungan antara dimensi kedua positive relations with others (r=0,019; p>0.05). Nilai tinggi pada dimensi ini menunjukkan

sukses di bidang akademis (Kosir, Socan & Pecjak, 2007). Artinya ada banyak variabel sekunder lain yang lebih berpengaruh kepada jalannya prestasi akademis dibandingkan dengan lingkungan sosial.

Pada dimensi autonomy juga tidak ditemukan hubungan dengan prestasi akademis (r=0,087; p>0,05). Skor tinggi pada dimensi ini mengindikasikan orang yang independen dan dapat mengambil keputusan sendiri, dapat bertahan dari tekanan sosial untuk berpikir dan bertindak dengan cara tertentu, dapat mengatur perilaku dari dalam diri sendiri, serta mengevaluasi berdasar standar personal (Ryff & Singer, 1996). Autonomy sendiri beberapa kali diangkat dalam penelitian di bidang pendidikan. Di

dalam bidang pendidikan, khususnya bahasa, hal ini pernah diteliti oleh Tilfarlioglu dan Ciftci (2011) mengenai pengaruh learner autonomy atau otonomi pembelajar dalam pengaruhnya di bidang pendidikan, dan hal ini berpengaruh positif (r=0,506 p>0,01). Riset tersebut berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Konsep autonomy yang merujuk kepada seseorang bergerak dan mengambil keputusannya

sendiri menjadi kurang cocok ditempatkan di bidang perguruan tinggi. Hal ini dapat disebabkan karena mata kuliah di Psikologi yang sering kali juga mengembangkan kemampuan bekerja di dalam kelompok seperti presentasi kelompok, observasi kelompok dan lain-lain yang menuntut seseorang bekerja tidak hanya berdasarkan standar personal yang ia miliki, tetapi juga dengan standar yang disepakati oleh kelompok.

Pada dimensi purpose in life tidak ditemukan korelasi dengan prestasi akademis (r=0,077; p>0,05) seperti halnya juga pada dimensi personal growth tidak ditemukan korelasi dengan prestasi akademis (r=0,096; p>0,05). Skor tinggi pada purpose in life menunjukkan adanya karakteristik keterarahan dan tujuan hidup, memiliki arti akan masa masa lalusan masa kini, memiliki tujuan hidup, serta memiliki target. Sedangkan pada dimensi personal growth, merujuk kepada keinginan mengembangkan diri secara terus menerus, melihat diri terus berkembang, terbuka terhadap pengalaman baru, sadar akan potensi diri, berubah secara efektif dan berkembang dari waktu ke waktu. Kedua dimensi ini berbicara mengenai tujuan dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut, erat kaitannya dengan motivasi, seperti definisi dari Schacter (2011) yang menyatakan motivasi sebagai dorongan yang mengendalikan, sesuatu yang secara psikologis mendorong atau memperkuat perilaku terhadap suatu tujuan. Pada penelitian ini, kedua dimensi tidak memiliki hubungan dengan prestasi akademis. Hal ini dimungkinkan karena beberapa faktor, seperti pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Coutinho (2007) yang juga tidak menunjukkan adanya hubungan antara tujuan dengan prestasi. Bahwa tujuan yang dimiliki oleh tiap individu berbeda, hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan dorongan untuk mencapai prestasi akademis yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Terdapat hubungan positif antara Psychological Well Being dengan Prestasi

Akademis pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana.

2. Dimensi Psychological Well Being yang berkorelasi positif dengan Prestasi Akademis mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana adalah Environmental Mastery dan Self Acceptance.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran. Pertama, kepada Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana, agar dapat mempertimbangkan aspek kesehatan psikologis, terutama pada Psychological Well Being sebagai bagian kesehatan psikologis yang turus berkembang dari mahasiswa yang

yang dinamis dan terus berkembang, oleh karena itu pengkuran dan intervensi seperti konseling menjadi perlu diterapkan. Hal ini mengingat berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa PWB mahasiswa Psikologi UKSW berada pada tingkatan sedang, sehingga masih terbuka kemungkinan untuk adanya intervensi peningkatan PWB. Pengawasan dan intervensi PWB menjadi penting didasari hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara PWB dengan prestasi akademis. Yang kedua, kepada peneliti selanjutnya yang ingin mencoba melihat hubungan Pychological Well Being di bidang akademis, dapat mengkerucutkan penelitian pada prestasi akademis

kepada hal yang mendasari prestasi akademis itu sendiri. Hal ini dirasakan peneliti karena tampak ada terlalu banyak hal di luar PWB yang kemudian bepengaruh kepada hasil prestasi akademis yang diukur. Penelitian selanjutnya juga perlu tentu diikuti penyesuaian teori yang lebih matang dan didukung dengan instrumen penelitian yang perlu dikaji ulang. Selain itu, disarankan pula agar desain penelitian yang digunakan selanjutnya adalah desain penelitian longitudinal agar dapat melihat perkembangan PWB yang dinamis. Adapun perlu rasanya mencari alat ukur prestasi akademis yang lebih dapat dipercaya dan dapat menunjukkan hasil pendidikan yang spesifik, hal ini dikarenakan IPK pada penelitian ini tidak mempertimbangkan adanya perubahan-perubahan nilai yang mungkin terjadi pada tiap semesternya.

Daftar Pustaka

Azwar, S. (2011). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_______ (2011). Reliabilitas dan Validitas.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_______ (2012). Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Baumeister, R.F., Campbell, J.D., Krueger, J.I., & Vohs, K.D. (2003). Does High Self-Esteem Cause Better Performance, Interpersonal Success, Happiness, or Healthier Lifestyles. Psychological Science in the Public Interest, 4, 1-44.

Retrieved 21 December 2013 from

http://www.carlsonschool.umn.edu/Assets/71496.pdf.

Bloom, B.S., Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., & Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of Educational Objectives Handbook 1 Cognitive Domain. London: Longmans Green and Co Ltd.

Cuseo, J. (2007). The Big Picture. Esource for College Transitions. 4, 2-5. Retrieved 26 May 2014 from http://tech.sa.sc.edu/fye/esource/files/ES_4-5_May07.pdf.

Erikson, E. (1987). Childhood And Society. London: Paladin Grafton Books.

Eysenck, M.W. (2004). Pscyhology: An International Perspective. Hove: Psychology Press.

Fariba, T.B. (2013). Academic Performance of Virtual Students Based On Their Personality Traits, Learning Styles And Psychological Well Being: A Prediction. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 84, 112-116. Retrieved 20 December 2013 from http://www.gwern.net/docs/conscientiousness/2013-fariba.pdf.

Farooq, M.S., Chaudhry, A.H., Shafuq, M., & Berhanu, G. (2011). Factors Affecting Students’ Quality of Academic Performance: A Case of Secondary School Level. Journal of Quality and Technology Management, 7, 01-14. Retrieved 18 December 2013 from http://pu.edu.pk/images/journal/iqtm/PDF-FILES/01-Factor.pdf.

Ganai, M.Y., & Mir, Muhammad A. (2013). A Comparative Study Of Adjustment And Academic Achievement Of College Students. Journal of Educational Research

and Essays, 1, 5-9. Retrieved 26 May 2014 from

http://www.wynoacademicjournals.org/A%20COMPARATIVE%20STUDY%2 0OF%20ADJUSTMENT%20AND%20ACADEMIC%20ACHIEVEMENT%20 OF%20COLLEGE%20STUDENTS%20(2).pdf.

Harris, S.L. (2009). The Relationship Between Self-Esteem and Academic Success among African American Students in the Minority Engineering Program At A Research Extensive University in the Southeren Portion of the United States. (Doctoral dissertation, Lousiana State University). Retrieved 20 December 2013 from http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-11042009-102505/unrestricted/Harris_diss.pdf.

Kartono, K. (1985). Bimbingan Belajar di SMA dan Perguruan Tinggi. Jakarta: CV. Rajawali.

Universitas Kristen Satya Wacana. 1997. Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

Khoshbakht, F. (2012). A Study of Elementary Students' Academic Help Seeking Behaviors in Math Class: The Role of Questioning in Class Interaction. Studies in Learning & Instruction, 3, 7-10. Retrieved 23 January 2014 from http://www.sid.ir/en/VEWSSID/J_pdf/126520126102.pdf.

Kosir, K., Socan, G., & Pecjak, S. (2007). The role of interpersonal relationships with peers and with teachers in students’ academic achievement. Review of

Psychology, 14, 43-58. Retrieved 20 December 2013 from

Kuh, G.D., Kinzie, J., Buckley, J.A., Bridges, B.K., & Hayek, J.C. (2006). What Matters of Student Success: A Review of the Literature. Commissioned Report for the National Symposium on Postsecondary Student Success: Spearheading a

Dialog on Student Success. Retrieved 5 march 2014 from

http://nces.ed.gov/npec/pdf/kuh_team_report.pdf.

Kuncel, N.R., Hezlett, S.A., & Ones, D.S. (2004). Academic Performance, Career Potential, Creativity, and Job Performance: Can One Construct Predict Them All? Journal of Personality and Social Psychology. 86, 148-161. Retrieved 28

February 2014 from

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.317.9553&rep=rep1& type=pdf.

Matthews, D.W. (1993). Acceptance of Self and Others. North Carolina: North Carolina Cooperative Extention Service.

McCabe, R.E., Blankstein, K.R., & Mills, J.S. (1999). Interpersonal Sensitivity and Social Problem-Solving: Relations with Academic and Social Self-Esteem, Depressive Symtoms, and Academic Performance. Cognitive Therapy and

Research, 23, 587-604. Retrieved 21 December 2013 from

http://search.ebscohost.com.

Republik Indonesia. 1990. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara RI Tahun 1990, No. 38. Jakarta: Sekretariat Negara.

Universitas Kristen Satya Wacana. 2009. Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Dalam Sistem Kredit Semester Universitas Kristen Satya Wacana. 2009. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

Petes, D., Jones, G., & Peters, J. (2007). Approaches to Studying, Academic Achievement and Autonomy, in Higher Education Sports Students. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 6, 16-28. Retrieved 21 December 2013 from www.heacademy.ac.uk/hlst/resources/johlste

Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2001). On Happiness and Human Potentials: A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-Being. Annual Review of

Psychology, 52, 141-161. Retrieved 4 May 2014 from

http://www.uic.edu/classes/psych/Health/Readings/Ryan,%20Happiness%20-%20well%20being,%20AnnRevPsy,%202001.pdf.

Ryff, C.D., & Singer, B. (1996). Psychological Well-Being: Meaning, Measurement, and Implications for Psychotherapy Research. Psychother Psychosom 1996, 65, 14-23. Retrieved 10 December 2013 from http://www.acceptandchange.com/wp- content/uploads/2011/08/vialle-heaven-ciarrochi-2005-jagu-relat-between-self-esteem-and-acad-achieve.pdf.

Schacter, D.L. (2011). PSYCHOLOGY. United States of America: Catherine Woods.

Negeria.Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3,

149-156. Retrieved 22 December 2013 from

http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/512292.pdf. pada tanggal 22 Desember 2013.

Tilfarlioglu, F.Y., & Ciftci, F.S. (2011). Supporting Self-Efficacy and Learner Autonomy in Relation to Academic Success in EFL Classrooms (A Case Study). Theory and Practice in Language Studies, 1, 1284-1294 Retrieved 21 December

2013 from

http://ojs.academypublisher.com/index.php/tpls/article/viewFile/011012841294/ 3701.

Topham, P., & Moller, N. (2011). New students’ psychological well-being and its relation to first year academic performance in a UK university. Counseling and Psychoteraphy Research, 11,196-203. Retrieved 10 December 2013 from http://search.ebscohost.com.

Vaessan, B., Prins, F., & Jeuring, J. (2013) University Students' Achievement Goals and Help-Seeking Strategies in an Intelligent Tutoring System. Retrieved 23 January 2014 from http://www.cs.uu.nl/research/techreps/repo/CS-2013/2013-019.pdf.

Vialle, W., Heaven, P.C.L., & Ciarrochi. (2005). The Relationship between self-esteem and academic achievement in high ability students: Evidence from the Wollongong Youth Study. The Australasian Journal of Gifted Education, 14, 39-45. Retrieved 21 December 2013 from http://www.acceptandchange.com/wp- content/uploads/2011/08/vialle-heaven-ciarrochi-2005-jagu-relat-between-self-esteem-and-acad-achieve.pdf.

Walberg, H.J. (1984). Improving the Productivity of America’s Schools. Retrieved 19

December 2013 from

http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_198405_walberg.pdf.

Wayne, M. (1993). Acceptance of Self and Others. North Carolina: North Carolina Cooperative Extension Service. Retrieved 21 december 2013 from http://www.ces.ncsu.edu/depts/fcs/pdfs/fcs2762.pdf.

Wijono, S. (2010). Psikologi Industri Dan Organisasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.