LAPORAN PENELITIAN

KEBIJAKAN HUKUM

PEMISAHAN HUTAN ADAT DARI HUTAN NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

(PUTUSAN NOMOR 35/PUU-X/2012)

Tim Penyusun:

Bisariyadi; Winda Wijayanti; Ananthia Ayu D.; Intan P. Putri

Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara,

dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK) 2015

i

DAFTAR ISI

Daftar Isi Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Tabel dan Gambar

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan dan Manfaat D. Metode Penelitian E. Sistematika BAB II KERANGKA KONSEP

A. Azas Domeinverklaring

B. Pengakuan (Recognition) Masyarakat Hukum Adat C. Hutan Adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

BAB III KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Kebijakan Hukum pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2012-2014)

B. Kebijakan Hukum pada Pemerintahan Joko Widodo (2014 – sekarang)

C. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Pasca Putusan 35/PUU-X/2012

BAB IV STUDI KASUS PEMISAHAN HUTAN NEGARA DAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN LEBAK (MASYARAKAT KASEPUHAN)

A. Asal Usul Masyarakat Kasepuhan B. Masyarakat Kasepuhan dan Hutan

C. Konflik Tenurial di Kabupaten Lebak (Masyarakat Kasepuhan dengan Taman Nasional Gunung Halimun)

D. Upaya Penyusunan Raperda Pengakuan Masyarakat Adat dan Pemisahan Hutan Adat dan Hutan Negara

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan B. Saran Daftar Pustaka

Lampiran

Lampiran I Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Kasepuhan

ii

Kata Pengantar

Sebagai sebuah penelitian yang menjadi program tahunan di Pusat P4TIK, laporan ini merupakan bagian dari asah terampil kami, peneliti di Pusat P4TIK, dalam merangkai argumen, menyusun deskripsi, mengolah data dan informasi. Tentu, bayangan ini merupakan wujud ideal yang terkadang jauh dari kesesuaian dengan realita. Terdapat banyak kendala yang sifatnya bukan persoalan substansial dalam kegiatan penelitian, namun justru persoalan administratif dan teknis penyelenggaraan kegiatan penelitian yang menjadi faktor terkendalanya kegiatan penelitian. Seiring dengan serangkaian kewajiban kami selaku peneliti yang memiliki tugas dan fungsi lain yang menjadi pekerjaan sehari-hari, acap kali proses penyusunan dan kegiatan penelitian terpinggirkan untuk beberapa saat.

Tentunya pernyataan diatas tidak menjadi dasar legitimasi dan argumentasi kami bilamana laporan penelitian ini tidaklah cukup layak untuk disebut laporan penelitian. Pernyataan tersebut diatas diungkapkan murni dalam rangka refleksi atas penyelenggaraan kegiatan penelitian selama ini yang telah menjadi kegiatan rutin di Pusat P4TIK.

Adapun dalam hal laporan penelitian yang kami susun ini merupakan buah karya terbaik yang bisa kami sajikan ditengah kendala yang dihadapi. Secara ideal, penelitian mengenai masyarakat adat, terlebih bagi kami yang memfokuskan diri pada persoalan pengelolaan hutan adat di masyarakat kasepuhan, baiknya dilakukan melalui pendekatan metode empiris yaitu menggali data dan informasi secara langsung ke lapangan. Namun dengan segala keterbatasan yang ada kami menyajikan laporan ini dengan pendekatan normatif. Harapan kami adalah bahwa semoga hal ini tidak mengurangi nilai kontribusi kami sebagai bagian dari kajian-kajian akademik yang akan dilakukan nantinya.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH, yang berkenan menjadi pembimbing kami selama penyusunan laporan penelitian ini, disela-sela kepadatan agenda beliau sehari-hari. Selainitu, kami juga berterima kasih kepada rekan- rekan di bagian Tata Usaha Pusat P4TIK yang memberikan dukungan teknis-administratif demi tersusunnya laporan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga layak kami sampaikan kepada rekan-rekan peneliti lain yang menjadi kawan seperjuangan dan kompetitor dalam upaya penyelesaian penyusunan laporan penelitian.

Tim Penyusun.

iii

Ringkasan Eksekutif

Judul Penelitian : Kebijakan Hukum Pemisahan Hutan Adat Dari Hutan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 35/PUU- X/2012)

Tim Penyusun : Bisariyadi; Winda Wijayanti; Ananthia Ayu D.; Intan P. Putri

Kondisi pengelolaan hutan bisa dikatakan carut marut dan diwarnai tarik-menarik kepentingan. Paling tidak carut marutnya kondisi pengelolan hutan ini dapat dilihat dariperspektif kebijakan desentralisasi yang melibatkan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah. Tata kelola hutan dalam perspektif kebijkan desentralisasi diartikan dengan pemerintah lokal mendapatkan kapasitas teknis dan atau otoritas formal dari pemerintah pusat untuk mengelola hutan yang masuk dalam batas administrasi pemerintah lokal. Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah lokal tidak selalu menjadikan hutan dikelola lebih baik. Pelimpahan kewenangan seringkali dipergunakan secara keliru dengan mengeluarkan lebih banyak izin pemanfaatan secara tidak terkendali, seperti terjadi di Indonesia sekarang ini. Dari perspektif kebijakan desentralisasi, Peraturan Daerah (perda) digunakan sebagai instrumen pengakuan hutan adat.

Salah satu peristiwa penting terkait dengan pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 yang mendefinisikan “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sebagai hal yang bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa penunjukan suatu kawasan dijadikan hutan tanpa proses yang melibatkan stake holder seperti masyarakat adat bertentangan dengan konstitusi. Masyarakat adat memiliki pengakuan atas kedudukan penting dalam pelestarian dan pemanfaatan hutan sehingga pemakaian instrumen hukum pidana untuk mengatur pemanfaatan hutan tanpa izin oleh masyarakat adat tidak sesuai dengan pengakuan dan implementasi mengenai hak-hak masyarakat adat yang tidak terpisahkan.

Lebih lanjut lagi dalam Putusan 35/PUU-X/2012, MK memisahkan antara hutan negara dengan hutan adat yang dirumuskan bahwa“terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara.

Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan.Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat.”

iv

Mengingat Putusan MK membawa dampak luas dalam berbagai hal termasuk penataan ruang dan otonomi daerah, maka perlu pula dilakukan sebuah proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait. Dari sisi perundang-undangan, langkah- langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti putusan tersebut, yaitu menerbitkan atau menginisiasi dikeluarkannya peraturan yang dapat mewadahi berbagai isu hukum terkait hutan adat seperti tata cara mengidentifikasi hutan adat, mekanisme pengakuan dan perlindungannya, perlindungan atas hak/izin yang sudah diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku, mekanisme dan kelembagaan penyelesaian konflik, aturan untuk mencegah dan membatasi penyalahgunaan pengakuan atas hutan adat untuk kepentingan pribadi, serta mandat memetakan wilayah adat.

Oleh karena itu, pokok persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Kebijakan hukum apa yang telah diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti putusan MK yang memisahkan antara hutan Negara dan hutan adat (Pustuan Nomor 35/PUU- X/2012)?

2. Bagaimanakah pola implementasi riil di lapangan terkait dengan kebijakan pemisahan hutan Negara dan hutan adat?

Dalam Bab pembahasan penelitian ini (Bab III) membahas mengenai kebijakan hukum yang telah diterbitkan oleh pembuat kebijakan (policy makers) dalam rangka menyesuaikan dengan Putusan 35/PUU-X/2012). Dikarenakan ada perubahan rezim maka pada bab pembahasan ini, dibagi berdasarkan jangka waktu pemerintahan yang dipegang oleh masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pada intinya, pada bagian ini tim peneliti melakukan inventarisasi kebijakan-kebijakan hokum dalam rangka menindaklanjuti putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 yang memisahkan hutan Negara dan hutanadat.

Sedangkan pada bab pembahasan selanjutnya (Bab IV) difokuskan pada studi kasus yang khusus menyorot mengenai implementasi kebijakan yang memisahkan hutan Negara dan hutan adat dalam level daerah melalui penerbitan peraturan daerah. Sayangnya, belum ada satupun daerah yang hingga penelitian ini disusun telah menerbitkan peraturan daerah yang mengatur pemisahan hutan adat dan hutan negara. Satu daerah yang paling mendekati upaya untuk penerbitan peraturan daerah mengenai pemisahan hutan adat dan hutan Negara adalah Kabupaten Lebak. Alasan kami memilih studi kasus yang menitikberatkan padakasus di kabupaten lebak adalah pertama, di Kabupaten Lebak terdapat sejumlah beberapa komunitas masyarakat adat, yaitu masyarakat Baduy (Kanekes) dan masyarakat kasepuhan. Kedua, Kabupaten Lebak termasuk daerah yang aktif dalam upaya pengakuan keberadaan masyarakat adat melalui penerbitan kebijakan-kebijakan pemerintah baik

v

berupa peraturan daerah maupun melalui surat keputusan bahkan sebelum adanya putusan-putusan MK, misalnya (i) Perda nomor 32 tahun 2001 tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy; (ii) SK Bupati Lebak nomor 430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di KabupatenLebak Ketiga, Kabupaten Lebak, terutama masyarakat adat kasepuhan, memiliki sejarah panjang dalam hal konflik tenurial untuk pengelolaan hutan dan tanah terlebih dengan adanya penetapan Taman Nasional Gunung Halimun. Terakhir, Kabupaten Lebak merupakan daerah yang berada dalam garis depan dalam upaya pemisahan hutan negara dan hutan adat melalui penerbitan peraturan daerah, meskipun dalam proses penelitian ini, rancangan peraturan daerah tersebut belum disahkan namun naskah akademis dan rancangan peraturan daerah telah disusun.

vi

Daftar Tabel dan Gambar

Tabel :

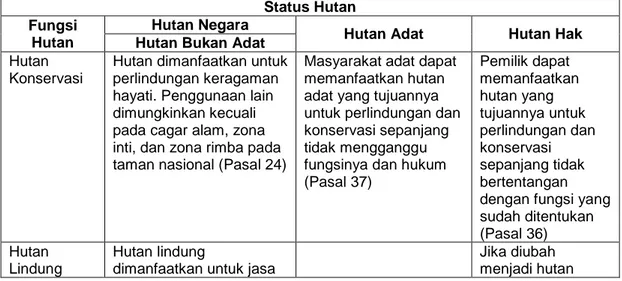

Tabel 1. Perbandingan fungsi dan status hutan

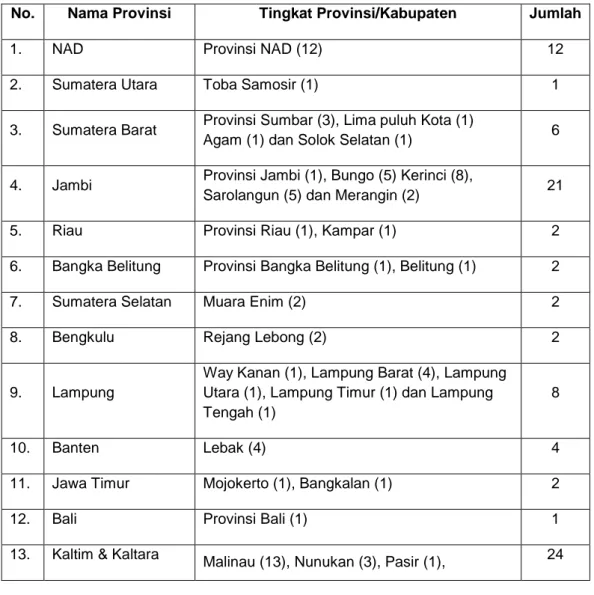

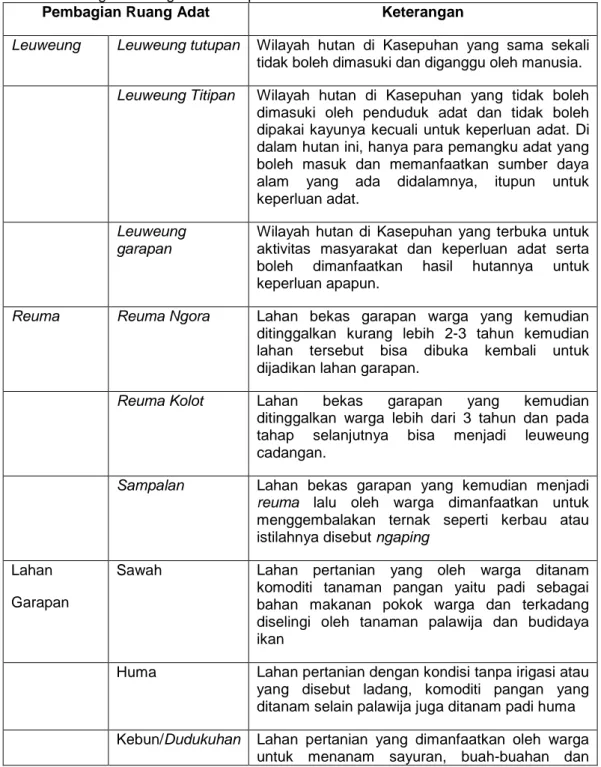

Tabel 2. Produk hukum daerah mengenai pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan daerah provinsi, kabupaten/kota

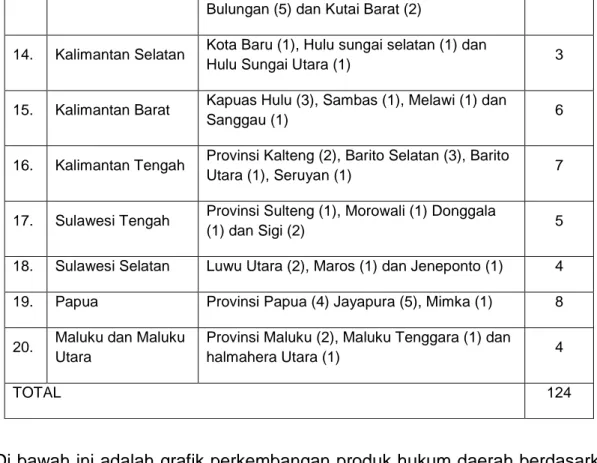

Tabel 3. Pembagian Ruang Adat Kasepuhan Tabel 4. Bentuk aturan adat masyarakat kasepuhan

Diagram :

Diagram 1. Rekapitulasi Perkembangan Produk Hukum Daerah Diagram 2. Alur pendaftaran wilayah adat

Gambar :

Gambar 1. Batas antara hutan titipan dengan wilayah bukaan Gambar 2. Batas antara hutan titipan dengan pemukiman Gambar 3. Batas antara hutan dengan lahan garapan warga Gambar 4. Pohon Hanjuang sebagai batas pemukiman Gambar 5. Pohon Hanjuang sebagai batas wilayah garapan Gambar 6. Peta Lokasi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak

vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam terpenting di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki hutan terluas dan merupakan hutan tropika basah terbesar ketiga di dunia, setelah Brazil dan Zaire. Hutan dalam fungsinya sebagai penyedia pangan (forest for food production) diperoleh melalui pemanfaatan langsung plasma nutfah flora dan fauna untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Selain itu, secara tidak langsung kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk memproduksi sumber pangan. Hutan adalah wilayah dimana pernyataan kebudayaan dari sebuah komunitas ditemukan. Dengan memahami bahwa hutan merupakan alamat kebudayaan, maka ikatan antara komunitasnya terhadap hutan sangat kuat. Terdapat rasionalitas yang sering tidak mudah ditransfer ke dalam logika positivistik untuk menyatakan bagaimana pertimbangan mempertahankan identitas kebudayaan menjadi dasar terkuat untuk mempertahankan hutan bagi komunitas tersebut.1 Oleh karenanya, hutan adalah konsep yang kompleks, yang meliputi aspek ekologis, sosial, administratif dan hukum.

Negara adalah aktor yang paling utama dalam mengelola hutan. Ini tidak hanya berlaku di negara-negara maju tetapi juga di negara-negara yang sedang berkembang atau tidak hanya berlaku di negara-negara sosialis yang menerapkan sentralisasi kekuasaan, tetapi juga di negara-negara yang menerapkan demokrasi liberal. Kepemilikan dan peran negara diperlukan untuk mencegah terjadinya tragedy of the commons2 yang bersumber pada tindakan masing-masing pihak — baik individu, entitas negara dan bisnis— yang mengeksploitasi kekayaan alam milik bersama untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga merugikan kepentingan

1 Myrna A. Safitri, “Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Konflik Kehutanan dan Keadilan Tenurial: Peluang dan Limitasi”, Makalah disampaikan dalam Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan, diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta 13 Desember 2012

2 Garrett Hardin, “The Tragedy of the Commons”, Science 13 December 1968: Vol. 162 no.

3859 pp. 1243-1248

1

publik. Karenanya, negara perlu mengatur kepemilikan dan akses terhadap sumberdaya alam termasuk hutan. Jika tidak, semua hutan akan jatuh ke tangan swasta yang lebih berorientasi personal profit gain. Pada masa kolonial maupun pasca kolonial, negaranegara penganut paham kapitalis atau sosialis telah terbukti gagal sebagai manager hutan yang kapabel. Para pengelola negara telah melakukan eksploitasi hutan yang melampaui daya dukungnya dengan memberikan izin kepada perusahaan swasta dan publik tanpa mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif dan para pengelola hutan tidak berfungsi sebagai pengelola hutan yang kredibel. Ini menyebabkan laju kerusakan hutan cukup tinggi dan dinyakinin sebagai peyumbang gas rumah kaca pasca revolusi industri terjadi di negara-negara Barat.

Kondisi demikian menimbulkan berbagai konflik, perlawanan, dan memunculkan beragam tuntuntan yang disuarakan oleh berbagai pihak. Organisasi masyarakat sipil berpaham konservasi menuntut lebih banyak kawasan hutan dikonservasi agar tetap terlindungi dan terjaga. Organsasi lingkungan hidup berpaham konservasi ini cukup mewarnai gerakan lingkungan hidup. Pada sisi yang lain, gerakan masyarakat akar rumput juga menuntut kepastian hak atas wilayah hutan yang dikelola oleh masyarakat. Situasi seperti ini mengilhami gerakan-gerakan lingkungan hidup yang berpaham eco populism, atau beberapa varian dari pandangan ekologi hijau.

Sebaliknya, organisasi internasional dan multinasional, seperti WWF, the Nature Conservancy, dan UNEP mendorong setiap negara yang memiliki hutan agar menjalankan konsep pembangunan hutan yang berkelanjutan. Sementara itu, masing-masing negara yang memiliki hutan baik tropis dan non tropis terus-menerus memperlakukan hutan beserta isinya sebagai sumber pendapatan ekonomi yang penting sehingga tidak bisa dimoratorium begitu saja.

Berkaitan dengan kedudukan dan fungsi hutan yang sangat penting, negara telah membuat tertib hukum pengaturan hutan melalui Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan sebagai 2

suatu “kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan” (Pasal 1 angka 2).

Selain itu, tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN Nasional) Tahun 2005 – 2025 yang telah ditetapkan tanggal 5 Februari 2007 dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara pusat dan daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.3 Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam hak penguasaan hutan adat perlu dilakukan bertujuan agar pembangunan hukum dilaksanakan mellaui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.4

Laju deforestasi dan degradasi hutan justru meningkat pada saat kewenangan pemberian izin diberikan kepada pemerintah daerah. Bahkan pemberian izin seringkali mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik dan keberlanjutan. Sedangakn perskpektif kedua dalam tata kelola hutan adalah pengelolaan hutan secara partisipatif, dimana masyarakat lokal atau pemerintah lokal atau secara bersama-sama mengelola hutan. Pengelolaan hutan dapat lebih efektif dan efisien jika dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, dan tidak dikelola oleh pemerintah secara sentralistis. Meskipun terlihat ideal, pengelolaan hutan secara partisipatif seringkali

3 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Panduan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Peraturan Perundang- undangan, Jakarta: Tim Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010, h. 155-156. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

4 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Op.Cit., h. 158.

3

lebih banyak dilakukan oleh pemerintah lokal dan ketika dikelola bersama, keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pemerintah lokal dibandingkan dengan masyarakat.

Akan tetapi, kondisi pengelolaan hutan bisa dikatakan carut marut dan diwarnai tarik-menarik kepentingan. Paling tidak carut marutnya kondisi pengelolan hutan ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu pertama mengenai kebijakan desentralisasi yang melibatkan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah. Tata kelola hutan dalam perspektif kebijkan desentralisasi diartikan dengan pemerintah lokal mendapatkan kapasitas teknis dan atau otoritas formal dari pemerintah pusat untuk mengelola hutan yang masuk dalam batas administrasi pemerintah lokal.

Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah lokal tidak selalu menjadikan hutan dikelola lebih baik. Pelimpahan kewenangan seringkali dipergunakan secara keliru dengan mengeluarkan lebih banyak izin pemanfaatan secara tidak terkendali, seperti terjadi di Indonesia sekarang ini. Dari perspektif kebijakan desentralisasi, Peraturan Daerah (perda) digunakan sebagai instrumen pengakuan hutan adat. Kebijakan penjabaran Undang-Undang Kehutanan itu diperkirakan tidak akan menyelesaikan persoalan hutan adat dalam hutan negara, karena sejak Undang-Undang itu ada hingga saat ini, perkembangan Peraturan Daerah tidak seperti yang diharapkan.Kepentingan politik di daerah juga serupa dengan di pusat, lebih mementingkan pelayanan perizinan perusahaan besar daripada memastikan ruang hidup masyarakat. Paling tidak ada bebrapa perda ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang mengatur mengenai hutan adat, misalnya di tingkat Provinsi : 1. Perda Provinsi Maluku No 14 Tahun 2005 dan Perda No 3 Tahun 2008;

2. Perda Provinsi Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya (tidak dilampiri peta);

3. Perda Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (tidak dilampiri peta);

4. Perda Provinsi Riau No 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau (tidak dilampiri peta).

Beberapa Perda Kabupaten yang mengatur mengenai hutan adat, adalah 1. Perda Kab. Kampar No 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat (tidak

dilampiri peta);

4

2. Perda Kab. Lebak No 65 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy (tidak dilampiri peta namun terdapat batas-batas wilayah);

3. Perda Kabupaten Maluku Tenggara No 03 Tahun 2009 Tentang Ratshap dan Ohoi (tidak dilampiri peta);

4. Perda Kabupaten Nunukan No 03 Tahun 2004 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Nunukan (tidak dilampiri peta).

Sebagai pelaksana konstitusi, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang memberikan penafsiran otentik terhadap konsep hak menguasai negara yang terdapat pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. UUPA memberikan posisi terhadap hak masyarakat hukum adat atas hak ulayat. Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa hak ulayat dan hak- hak serupa itu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada diakui. UUPA merupakan produk hukum negara pertama yang mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (PP Nomor 72 Tahun 2005) menegaskan bahwa pemerintah desa (nagari) mempunyai beberapa kewenangan yang memberi peluang untuk menguatkan teritorial adat. Kemudian, salah satu peristiwa penting terkait dengan pengakuan dan penguatan masyarakat hokum adat dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 yang mendefinisikan “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sebagai hal yang bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa penunjukan suatu kawasan dijadikan hutan tanpa proses yang melibatkan stake holder seperti masyarakat adat bertentangan dengan konstitusi.

Masyarakat adat memiliki pengakuan atas kedudukan penting dalam pelestarian dan pemanfaatan hutan sehingga pemakaian instrumen hukum pidana untuk mengatur pemanfaatan hutan tanpa izin oleh masyarakat adat tidak sesuai dengan pengakuan dan implementasi mengenai hak-hak masyarakat adat yang tidak terpisahkan.

Pemakaian instrumen pemidanaan harus benar-benar dimaknai sebagai ultimum remidium atau upaya terakhir bukan sebaliknya.

Lebih lanjut lagi dalam Putusan 35/PUU-X/2012, MK memisahkan antara hutan negara dengan hutan adat yang dirumuskan bahwa

5

“Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara.

Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan.Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas leluri (traditio) yang hidup dalam suasana rakyat (in de volksfeer) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya.” [paragraf 3.13.1]

Mengingat Putusan MK membawa dampak luas dalam berbagai hal termasuk penataan ruang dan otonomi daerah, maka perlu pula dilakukan sebuah proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait. Dari sisi perundang-undangan, langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti putusan tersebut, yaitu menerbitkan atau menginisiasi dikeluarkannya peraturan yang dapat mewadahi berbagai isu hukum terkait hutan adat seperti tata cara mengidentifikasi hutan adat, mekanisme pengakuan dan perlindungannya, perlindungan atas hak/izin yang sudah diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku, mekanisme dan kelembagaan penyelesaian konflik, aturan untuk mencegah dan membatasi penyalahgunaan pengakuan atas hutan adat untuk kepentingan pribadi, serta mandat memetakan wilayah adat.

Salah satu persoalan mendasar yang berkaitan dengan tata kelola hutan adalah dalam hal adanya kawasan atau tanah wilayah adat ada di dalam kawasan konsesi suatu persusahaan tertentu atau dalam kawasan konsesi taman nasional. Lisensi- lisensi yang berkenaan dengan wilayah adat sangat besar. Hampir wilayah-wilayah anggota komunitas masyarakat adat itu dalam situasi konflik pertambangan, kehutanan, konservasi. Masalahnya adalah bagaimana wilayah adat yang telah terfragmentasi untuk dikembalikan dalam situasi yang utuh. Hal ini memerlukan penyelesaian konflik dengan pemegang konsesi-konsesi. Konflik yang terjadi bukan sesuatu yang berlangsung sesekali tapi sudah kronis dan meluas. Sifat kronis dan meluas ini sudah berlangsung bertahun-tahun, bukan hanya konflik antara masyarakat hukum adat dengan pemegang lisensi dan pemerintah yang memberikan lisensi. Akan tetapi meluas hingga ke akar rumput yaitu konflik antara

6

masyarakat hukum adat dengan para pekerja perusahaan. Masyarakat adat yang terlibat dalam konflik, sebagian besar menghadapi persoalan pidana atau dikriminalisasi.

Dengan adanya putusan MK, masyarakat adat merasa telah diakui hak-haknya secara konstitusional. Disisi lain, pengakuan ini dikesankan sebagai suatu kemenangan sehingga ada bentuk perayaan atas kemenangan tersebut dengan melakukan “plangisasi”. Plangisasi adalah gerakan dimana masyarakat hukum adat memberikan tanda mengenai wilayah adat mereka. Masalahnya, wilayah itu masih dalam wilayah konsesi.

Persoalan lain adalah mengenai pihak yang layak disebut sebagai “masyarakat adat”. Terhadap masyarakat adat, Mahkamah membuat penafsiran dalam Putusan 35/PUU-X/2012 sebagai berikut:

“Di samping itu, berkenaan dengan syarat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dalam kenyataannya status dan fungsi hutan dalam masyarakat hukum adat bergantung kepada status keberadaan masyarakat hukum adat. Kemungkinan yang terjadi adalah: (1) kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya; (2) kenyataannya tidak ada tetapi diakui keberadaannya. Jika kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya, maka hal ini dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, tanah/hutan adat mereka digunakan untuk kepentingan lain tanpa seizin mereka melalui cara-cara penggusuran- penggusuran. Masyarakat hukum adat tidak lagi dapat mengambil manfaat dari hutan adat yang mereka kuasai.Sebaliknya dapat terjadi masyarakat hukum adat kenyataannya tidak ada tetapi objek hak-hak adatnya masih diakui.Artinya, berdasarkan sejarah keberadaan mereka pernah diakui oleh negara, padahal kenyataannya sesuai dengan perkembangan zaman sudah tidak terdapat lagi tanda-tanda atau sifat yang melekat pada masyarakat hukum adat.Tanda-tanda dan sifat masyarakat hukum adat yang demikian tidak boleh dihidup-hidupkan lagi keberadaannya, termasuk wewenang masyarakat atas tanah dan hutan yang pernah mereka kuasai.“ [paragraf 3.13.2]

Pembuat undang-undang dan penegak hukum harus memahami makna dari masyarakat adat dan mampu mengidentifikasi pihak yang secara sesuai dengan substansi masyarakat adat dan menjadikan aturan pemidanaan sebagai instrumen hukum adalah tidak sesuai.

Yang menjadi perhatian oleh berbagai kalangan pecinta lingkungan hidup bahwa putusan yang monumental dalam perhatian pengelolaan kawasan hutan tersebut 7

memiliki tantangan yang tidak sedikit dalam implementasinya. Terbukti hingga pertengahan tahun 2015 ini belum ada masyarakat adat yang berhasil mengklaim wilayah hutan adatnya.

B. Rumusan Masalah

3. Kebijakan hukum apa yang telah diterbitkan dalam rangka menindak lanjuti putusan MK yang memisahkan antara hutan Negara dan hutan adat (35/PUU-X/2012)?

4. Bagaimanakah pola implementasi riil di lapangan terkait dengan kebijakan pemisahan hutan negara dan hutan adat di Kabupaten Lebak?

C. Tujuan dan Manfaat Tujuan Penelitian

1. Menginvetarisasi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan implementasi putusan nomor 35/PUU-X/2012 dalam pemisahan antara hutan negara dan hutan adat

2. Menelaah kebijakan mengenai pemisahan hutan negara dan hutan adat dalam tingkat peraturan daerah (Kabupaten Lebak)

Manfaat Penelitian

Mengetahui perkembangan kebijakan-kebijakan hukum dalam rangka implementasi putusan nomor 35/PUU-X/2012

D. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau doctrinal research yang meneliti bahan hukum sehingga disebut sebagai library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials.5 Hasil dari penelitian hukum sekalipun bukan teori hukum baru paling tidak adalah argumentasi baru.6 Penelitian yang dilakukan adalah yuridis normative dengan mengkaji pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan dalam rumusan masalah. Selain itu, peneliti juga akan melengkapinya dari aspek-aspek lain yang relevan berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi rumusan masalah.

5 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, 2005, h. 45-46.

6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 207.

8

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis atau sejarah (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan filsafat (philosophical approach), dan pendekatan kasus (case approach).7 Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya8 yang mengatur tentang perlindungan hak konstitusional penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Pendekatan konsep dilakukan mulai dari mendalami teori negara hukum, teori perlindungan hukum, teori penguasaan hutan adat, dan teori masyarakat hukum adat. Sedangkan pendekatan historis dilakukan dengan cara meneliti latar belakang dan argumentasi hukum UUD 1945, UU MK, dan beberapa Putusan MK. Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang perlindungan hak konstitusional penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan suatu kesatuan yang berhubungan erat dan tidak putus sehingga pemahaman hukum pada masa kini melalui pembelajaran sejarah untuk membentuk tata hukum pada masa yang akan datang.9 Pendekatan perbandingan yakni meneliti dan membandingkan suasana dan sejarah terkait hutan hukum adat masing-masing- masing daerah di Indonesia dengan menarik kesimpulan menurut Sunaryati Hartono bahwa kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula dan kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.10 Pendekatan filsafat yaitu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang- undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, implikasi sosial dan politik terhadap

7 Ibrahim, Ibid., h. 302.

8 Ibid.

9 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986, h. 332. Dalam Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, h. 318-319.

10 Sunaryati Hartono, Kapita Selecta Perbandingan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 1- 2.Dalam Ibrahim, Ibid., h. 313.

9

pemberlakuan suatu aturan hukum,11 dan pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum12 terutama mengenai Putusan MK dan kasus-kasus hutan hukum adat.

3. Bahan Hukum yang Digunakan

Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer (primary sources or authorities) dan bahan hukum sekunder (secondary sources or authorities).13 Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, Putusan MK, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan, bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang berupa buku-buku pegangan, majalah hukum, jurnal hukum dan surat kabar, serta hasil karya ilmiah penelitian yang ditulis.14

4. Cara Mencari Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (documentary study)15 yang bertujuan menginventarisasi peraturan hukum positif, mengetahui konsistensi peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarkinya, mengetahui apakah suatu peraturan perundangan berbenturan dengan pertauran perundangan lain, memahami falsafah yang mendasar suatu peraturan perundang-undangan atau pasal-pasalnya, sistem hukum, asas-asas hukum dan kerangka berpikir tentang hukum yang permasalahannya berkaitan dengan tema penelitian.16 Pengumpulan

11 Ibrahim, Ibid., h. 320-321.

12 Ibrahim, Ibid., h. 321.

13 C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Bandung:

Alumni, 1994, h. 134.

14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Press, 2003, h. 29.

15 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 18-19.

16 Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, h. 308-309.

10

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diinventarisir dan diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, dan dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.17 Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam mencari data-data dan sumber hukum yang digunakan dalam analisis penelitian ini.

5. Cara Menganalisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif terdapat proses penelitian dengan cara menganalisis dan mengkonstruksi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah.18 Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mensistematisasi bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.19Bahan hukum yang didapatkan ditelaah untuk memperoleh relevansi dengan topik penelitian, baik berupa ide, usul, dan argumentasi ketentuan-ketentuan hukum yang dikaji.

Analisis bahan hukum dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, bahan hukum atau fakta yang dikumpulkan disistematisir yakni ditata dan disesuaikan dengan obyek yang diteliti. Kedua, bahan yang telah disistematisir, dieksplikasi atau diuraikan dan dijelaskan sesuai obyek yang diteliti berdasarkan teori. Ketiga, bahan yang telah dieksplikasi dilakukan evaluasi, dinilai dengan menggunakan ukuran ketentuan hukum yang berlaku sehingga ditemukan ada yang sesuai dan ada tidak sesuai (bertentangan) dengan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang sesuai akan dikembangkan sementara yang tidak sesuai ditinggalkan.20

E. Sistematika

Penelitian ini akan dibagi dalam lima bab. Bagian pertama sebagaimana telah disusun berisikan mengenai latar belakang penulisan dengan merumuskan pokok- pokok permasalahan yang juga menunjukkan maksud dan tujuan penelitian ini.

17 Ibrahim, Ibid., h. 296.

18 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 17.

19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, h. 251-252.

20 Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Yogyakarta: Total Media,2007, h. 61.

11

Pokok permasalaha yang dibahas dalam penelitian ini terbagi dalam dua pokok besaran persoalan yang akan menjadi topik utama untuk dibahas pada bab ketiga dan keempat.

Pada bab kedua berisikan mengenai kerangka konsep yang menjadi landasan teoritis penelitian ini. Paling tidak ada tiga konsep yang aiangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai asas domeinverklaring dalam pengakuan hak atas pengelolaan tanah. Selain itu, diangkat pula konsep pengakuan (recognition) masyarakat hukum adat. Terakhir, sebagai kerangka konsep adalah mengenai konsep pemisahan hutan negara dan hutan adat dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab ketiga penelitian ini menjawab pokok persoalan pertama yang diangkat dalam penelitian ini mengani kebijakan-kebijakan hukum apa saja yang diterbitkan dalam rangka menyesuaikan dengan putusan MK yang memisahkan hutan adat dengan hutan negara. Dalam bab ini, akan diinventarisasi kebijakan-kebijakan hukum yang pernah diterbitkan baik pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono maupun pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Pada bab keempat akan dibahas mengenai persoalan kedua yang menjadi permasalahan dalam penelitian, yaitu mengenai implementasi pemisahan hutan adat dan hutan negara di lapangan, terutama dengan melihat pada penyusunan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Lebak. Hal yang akan dibahas adaalah mengenai keberadaan masyarakat kasepuhan yang dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat. Setelah itu, akan dibahas mengenai upaya pemisahan hutan adat dan hutan negara terutama bahwa di wiliayah tersebut terdapat wilayah taman nasional yang terkategorikan sebagai hutan negara. Terakhir adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

12

BAB II

KERANGKA KONSEP

A. Azas Domeinverklaring

Asas domeinverklaring (deklarasi kawasan)21 pada intinya mengatur bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya adalah domein (milik) negara.22 Asas ini muncul seiring terbitnya Agrarische Wet 1870 (AW 1870) oleh Pemerintah Hindia Belanda. Tujuan terbitnya aturan ini adalah untuk membuka kemungkinan dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pengusaha swasta agar membuka hutan dan menjadikannya perkebunan besar. Pemerintah selaku perwakilan negara memiliki landasan hukum dan pembuktian kepemilikan untuk memberikan tanah-tanah tersebut.23 AW 1870 yang berasaskan domeinverklaring juga dianggap mengandung ketentuan pengakuan atas keberadaan hak-hak masyarakat adat.24 Hal ini menciptakan kebingungan dan penafsiran berbeda

21 Lynch, O.J. dan E. Harwell. 2006. “Sumberdaya Milik Siapa? Siapa Penguasa Barang Publik” (Terjemahan: Studio Kendil). Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Dalam Gamma Galudra, Memahami Konflik Tenurial melalui Pendekatan Sejarah: Studi Kasus di Lebak, Banten, Makalah yang disampaikan dan dipublikasikan untuk Warta Tenure dan merupakan bagian dari Program Studi Bersama di Halimun-Salak antara RMI, HUMA, ICRAF, WG-T dan masyarakat Halimun-Salak, http://www.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/PP06152.pdf, diakses 5 November 2015.

22 Tanah-tanah yang termasuk pada domein Negara adalah tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya baik secara individu atau bersama oleh penduduk desa dan mencakup tanah-tanah yang sedang tidak digarap atau yang sudah dibiarkan bero/ puso selama lebih dari tiga tahun. Berdasarkan definisi ini, maka hak kepemilikan masyarakat hanya diakui pada tanah-tanah yang dibudidayakan terus-menerus.

Peluso, N.L. 2006. “Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa”

(Terjemahan: Landung Simatupang). Jakarta: Konphalindo. Dalam Gamma Galudra, Memahami Konflik Tenurial melalui Pendekatan Sejarah: Studi Kasus di Lebak, Banten, Makalah yang disampaikan dan dipublikasikan untuk Warta Tenure dan merupakan bagian dari Program Studi Bersama di Halimun-Salak antara RMI, HUMA, ICRAF, WG-T dan masyarakat Halimun-Salak, http://www.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/PP06152.pdf, diakses 5 November 2015.

23 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2003). Dalam Galudra, Ibid.

24 Muhammad, B. 2003. Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita.

Dalam Galudra, Ibid.

13

diantara para ahli-ahli hukum di masa itu akibat kegagalan mereka untuk memahami hukum tanah masyarakat adat atas hutan.25

Nolst Trenite, seorang guru besar dari Universitas Uthrect sekaligus pula Pejabat Tinggi Departemen Pemerintahan berpendapat bahwa berdasarkan penafsiran asas domeinverklaring, tanah yang menurut hukum dikecualikan dari milik negara adalah hanya tanah yang menurut kenyataan dan biasanya digunakan oleh penduduk.

Pendapat ini selanjutnya ditentang oleh sarjana lain, antara lain Van Vollenhoven dari Universitas Leiden, serta Logemann dan ter Haar dari Sekolah Hukum Hindia Belanda. Menurut mereka, tujuan sebenarnya dari pembuat AW 1870 ini adalah untuk tidak mengecualikan tanah apapun juga. Semua tanah hutan, jika perlu sampai ke puncak gunung, jika penduduk mempunyai hak yang secara diam-diam diakui, tanah itu bukan tanah negara. Pada tahun 1874, suatu peraturan diterbitkan untuk memberikan penafsiran yang pasti apa yang dimaksud dengan wilayah kekuasaan desa untuk Jawa dan Madura. Tanah milik desa adalah padang rumput penggembalaan milik bersama, tanah yang telah dibuka oleh penduduk asli untuk penggunaan mereka sendiri, baik yang dihuni maupun digarap, dan yang oleh mereka tidak telah ditelantarkan26 .

Sayangnya, peraturan ini tidak mampu menjawab batasan-batasan hak-hak masyarakat desa atas wilayah hutan. Dalam buku De Indonesier en Zijn Grond, karangan Van Vollenhoven, disebutkan bahwa menurut hukum adat, desa mempunyai hak untuk menguasai tanah di luar perbatasan desa, termasuk hutan.

Penduduk desa mempunyai hak untuk menggarap atau mencari nafkah dari hutan dengan ijin kepala desa. Beliau menafsirkan azas domeinverklaring bahwa tanah domein negara adalah yang bukan hak milik, hak milik adat dan bukan pula tanah milik rakyat di bawah naungan hak ulayat atau pertuanan.27 Peraturan 1874 menyatakan bahwa hutan, walaupun tidak digarap, termasuk pada batasan wilayah kekuasaan desa dan bukan sebagai tanah negara. Namun dalam jawabannya, Nolst

25 Van den Bosch, A. 1944. The Dutch East Indies: Its Government, Problems, and Politics.

Berkeley: University of California Press. Dalam Galudra, Ibid.

26 Rajagukguk, E. 1995. Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup.

Jakarta: Chandra Pratama.

27 Van Vollenhoven, C. 1932. De Indonesier en Zijn Grond. Leiden: Boekhandel en Drukkerij.

14

Trenite tetap bersikukuh bahwa tanah-tanah tersebut milik Negara.28 Kebingungan dalam menafsirkan hukum masyarakat adat terhadap wilayah hutan terus berlanjut dan para penentang domeinverklaring memandang bahwa pemerintah sebaiknya mengakui hak-hak masyarakat adat (hak ulayat atau hak pertuanan) tersebut sebagai solusi atas kebingungan menafsirkan hukum tanah masyarakat adat29.

Hukum agraria kolonial terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu hukum agraria keperdataan dan hukum agraria administratif. Hukum agraria perdata terdapat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur hak-hak atas tanah, namun tidak ada hak atas masyarakat hukum adat, khususnya hak ulayat.

Sedangkan hak milik atas tanah dari kelompok dan individu dalam masyarakat hukum adat tetap diakui dan dilindungi sebagai hak kepemilikan. Pernyataan domein verklaring menjadi ketakutan bagi hak-hak keperdataan anggota masyarakat hukum adat atas tanah, karena rakyat Indonesia memiliki tanah tidak berdasarkan bukti tertulis seperti persyaratan oleh domein verklaring.30

Pada zaman Belanda, hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat diakui secara yuridis dalam sumber hukum agraria administratif yakni Pasal 62 Regering Reglement (RR) 1854 sampai Agrarische Wet 1870 tidak menyebutkan istilah hak ulayat dan telah eksplisit menyatakan perlindungan hak-hak masyarakat berupa pembukaan hutan, lapangan pengembalaan umum, tanah milik persekutuan (desa) dan sejenisnya. Pemberian hak erfpacht dan hak sewa oleh Gubernur Jendral kepada pengusaha-pengusaha terutama investor Eropa tidak boleh dilakukan di atas tanah yang yang terdapat hak-hak masyarakat hukum adat31 termasuk hutan adat sehingga pada saat itu hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat untuk menggunakan hutan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

28 Trenite, N. 1920a. Van Vollenhoven’s Jongste Agrarisch Geschrift. Koloniale Studien.

Trenite, N. 1920b. Inleiding Agrarische Wetgeving van het Rechtstreeks Bestuurd Gebied van Nederlandsch-Indie. Weltevreden: Landsdrukkerij.

29 Van den Bosch, A. 1944. The Dutch East Indies: Its Government, Problems, and Politics.

Berkeley: University of California Press.

30 Kurnia Warman (ed.), Nasib Tenurial Adat Kawasan Hutan: Tumpang Tindih Klaim Adat dan Negara pada Aras Lokal di Sumatera Barat, (Jakarta: HuMa Perkumpulan Qbar, 2007),h. 4 dan 6.

31 Ibid, h. 6.

15

Ketika Indonesia merdeka dalam konstitusi terdapat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsep “hak menguasai negara” menggantikan konsep domein verklaring yang diterapkan oleh Pemerintahan Kolonial. UUD 1945 memberikan apresiasi dan kedudukan istimewa terhadap masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschappen) yang terdapat hak ulayat. Setelah Amandemen Kedua UUD 1945 terdapat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yakni pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban sehingga Pemerintah dan Pemda tidak dapat menegasikan eksistensi masyarakat hukum adat dan hak tenurial adat atas sumber daya agraria dalam setiap kebijakan.

Sebagai pelaksana konstitusi, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang memberikan penafsiran otentik terhadap konsep hak menguasai negara yang terdapat pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. UUPA memberikan posisi terhadap hak masyarakat hukum adat atas hak ulayat. Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa hak ulayat dan hak- hak serupa itu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada diakui. UUPA merupakan produk hukum negara pertama yang mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (PP Nomor 72 Tahun 2005) menegaskan bahwa pemerintah desa (nagari) mempunyai beberapa kewenangan yang memberi peluang untuk menguatkan tenurial adat. Pasal 7 PP Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;

b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan

16

d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam Penjelasan Pasal 7 huruf a dan b bahwa hak asal usul desa (nagari) yaitu hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemda mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut, yang ditetapkan dalam Perda kabupaten/kota yang melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan di bidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi. Berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005, penguatan tenurial masyarakat hukum adat tergantung kepada pemerintah desa sendiri dan Pemda. Pemerintah desa harus bekerjasama dengan lembaga adat dalam mengidentifikasi dan menguatkan hak asal usul berdasarkan adat istiadat setempat.32 Selanjutnya terbit Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permenag) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang berisi: (1) pengakuan yuridis terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat; (2) penegasan kriteria yang menjadi tolak ukur dalam menentukan masih ada atau tidaknya hak ulayat; (3) warga masyarakat hukum adat diberikan kewenangan penguasaan tanah ulayat; (4) kewenangan penuh dari Pemda melalui Perda untuk menentukan ada atau tidaknya hak ulayat di daerah masing-masing, yang pada intinya Permenag itu merupakan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat dan pemberian kewenangan kepada masing-masing daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur hak ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan nilai-nilai lokal (hukum adat).33

32 Ibid., h. 14.

33 Ibid., h. 10-11.

17

Tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terkait dengan hak menguasai negara oleh UUPA terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA memberikan wewenang untuk:

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.34

Paradigma dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia oleh negara sebagai otoritas tercermin di dalam rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebsar- besarnya kemakmuran rakyat.” sehingga memperlihatkan prinsip dasar hubungan antara negara dengan masyarakat terkait tanah. Konstitusi untuk menghapus prinsip dasar pada masa Hindia Belanda bahwa peran negara sebagai pemilik dalam prinsip domeinverklaring bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat bahwa negara merupakan pemilik tanah.35 Dengan demikian, pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.36 Selain itu, pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan hutan adat berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya (Pasal 37 UU Kehutanan).

B. Pengakuan (Politics of Recognition) Masyarakat Hukum Adat 1. Politik Pengakuan (Politics of Recognition) Masyarakat Hukum Adat

34 Wahyu Nugroho, Konsistensi Negara Atas Doktrin Welfare State Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Oleh Masyarakat Adat, Indonesian Center for Environment Law, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol. 1 Issue 2 Desember 2014, h. 36.

35 Anang Husni, Hukum, Birokrasi dan Budaya, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h. 84.

Dalam Wahyu Nugroho, Konsistensi Negara Atas Doktrin Welfare State Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Oleh Masyarakat Adat, Indonesian Center for Environment Law, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol. 1 Issue 2 Desember 2014, h. 34-35.

36 Kurnia Warman (ed.), Op.cit ,h. 46.

18

Makna negara dalam definisi “hutan adat” menurut UU Kehutanan bahwa Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechtgemeenschaap) sehingga eksistensi hutan adat tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat adat. UU Kehutanan mendukung hak-hak yang berkaitan dengan hukum adat dan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan antara lain:

1. penentuan wilayah hutan harus memperhitungkan budaya, ekonomi, dan institusi setempat (termasuk institusi adat).

2. pengawasan adalah tanggung jawab pemerintah, individu dan masyarakat.

3. masyarakat berhak untuk mengetahui tentang pengelolaan hutan dan mengawasi.

4. jika masyarakat menderita akibat polusi atau kerusakan hutan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka, lembaga pemerintah yang membawahi bidang kehutanan bertanggungjawab melakukan tindakan untuk kepentingan masyarakat.

5. organisasi non pemerintah dapat mendukung usaha masyarakat setempat dalam reboisasi atau rehabilitasi hutan (bukan dalam pengelolaan hutan).

6. forum pemerhati hutan yang terdiri atas mitra pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bekerja untuk merumuskan dan mengelola persepsi, aspirasi, dan inovasi masyarakat sebagai bahan masukan kebijakan hutan.

UU Kehutanan menyatakan bahwa hutan harus dikelola sesuai dengan prinsip keadilan sosial (social equity), pemberdayaan masyarakat adat, keadilan (fairness), kemakmuran (prosperity), dan berkelanjutan (sustainability) sehingga UU Kehutanan berpotensi menguatkan hak masyarakat adat atas lahan hutan dengan menciptakan hak yang sah bagi masyarakat pada hutan adat. Masyarakat adat berhak untuk memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengelola hutan sesuai dengan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional.37 Dalam pemerintahan Belanda terdapat 3 (tiga) macam hukum tanah diantaranya yaitu hukum tanah adat berdasarkan pada hak ulayat desa mempunyai 2 (dua) aspek. Pertama, hak rakyat desa yang memuat bahwa semua tanah yang terletak

37 Ibid., h. 67.

19

dan termasuk dalam lingkungan desa atau masuk dalam batas-batas desa (baik tanah kosong yang tidak terdapat hak-hak perseorangan dan tidak ada larangan desa untuk mengusahakan, larangan penebangan kayu atau perburuan (hutan larangan) yang dipunyai bersama-sama sebagai hak milik umum oleh penduduk- penduduk desa untuk mengambil kayu dari hutan-hutan dan mengumpulkan hasil hutan.38

Dalam UU Kehutanan terdapat penguatan dan perluasan sebagian hak masyarakat adat, namun ada hambatan pengalihan wewenang kepada masyarakat antara lain kepemilikan prioritas hak pengusahaan atas hutan adat. Menurut Eva Wollenberg dan Hariadi Kartodiharjo terkait penggunaan hutan adat, jika hutan adat digunakan untuk perladangan gilir balik sebagai mata pencaharian, sedangkan pembakaran hutan dilarang oleh UU sehingga bagaimana masyarakat adat akan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat terjadi asumsi masyarakat tersebut tidak melaksanakan perladangan gilir balik apabila merupakan bagian terpadu dari kegiatan ekonomi dan kebudayaan. Sejauh fungsi dan pemanfataan yang diijinkan pada hutan adat mencerminkan fungsi dan pemanfaatan yang dibutuhkan masyarakat hukum adat, maka akan semakin memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberi instensif bagi pengelolaan yang baik. Namun pemanduan pemerintah tentang fungsi dan pemanfaatan mencerminkan pendekatan pengelolaan yang sangat berbeda dalam gaya dan tujuan dari pendekatan masyarakat adat.39

2. Self-determination

Kesatuan masyarakat merupakan bagian dari ekosistem alam yang perlu mendapatkan hak untuk mengelola dan memanfaatkan hutan adat yang memiliki karakter lokal dan tradisional terdapat nilai-nilai sakral, budaya, spiritual dan peraturan bersama (tidak tertulis) yang disepakati oleh komunitasnya sehingga masyarakat (hukum) adat disebut sebagai hukum yang hidup (the living law).

Menurut Northop sebagaimana dikutip oleh Bodenheimer bahwa hukum itu memang

38 Hazairin, Suatu Ulasan Tentang Hukum Adat Indonesia Pada Masa Sekarang. Dalam Himpunan Karya Ilmiah Guru-guru Besar Hukum di Indonesia, Lima Puluh Tahun Pendidikan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas indonesia, 1974), h. 145.

39 Ade Saptomo, Kajian Kritis Eksistensi Hutan Adat Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam Kurnia Warman (ed.), Nasib Tenurial Adat Kawasan Hutan:

Tumpang Tindih Klaim Adat dan Negara pada Aras Lokal di Sumatera Barat, (Jakarta: HuMa Perkumpulan Qbar, 2007), h. 70.

20

tidak dapat dimengerti secara baik jika ia terpisah dari norma-norma sosial sebagai hukum yang hidup.40 Perjuangan untuk perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat ini tidak hanya berlangsung pada tataran nasional, tetapi juga pada tataran internasional. Upaya tersebut sulit, bukan saja karena setiap negara masih tetap bertumpu pada asas kedaulatan negara (state souvereignty) yang tidak akan menolerir setiap sanggahan dan penyebalan terhadap kedaulatan negara, tetapi juga oleh karena masih belum berkembangnya doktrin mengenai hak asasi manusia yang bersifat kolektif (collective rights). Selain itu, sampai tahun 1993 pada tataran konseptual negara-negara di dunia masih terbagi atas dua kubu, yaitu negara-negara demokrasi liberal yang memusatkan perhatian pada hal sipil dan politik yang member prioritas pada hakhak perseorangan, dan kubu negara-negara sosialis dan komunis yang memusatkan perhatian pada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam suasana konflik ideologi tersebut, adalah jelas bahwa wacana tentang hak masyarakat hukum adat tidak akan memeperhatian yang memadai. Baru pada tahun 1993, pasca runtuhnya kubu negara-negara sosialis dan komunis, telah dapat dimasuki babak baru pada Konferensi Wina yang selain mengintegrasikan kedua ‘sayap’ hak asasi manusia tersebut, juga sudah mengidentifikasi pentingnya pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat.

Walaupun demikian, ada suatu langkah yang secara diam-diam terus memperjuangkan hak masyarakat hukum adat (indigenous peoples dan tribal groups) yang dilakukan oleh The International Labour Organization (ILO). Berturut- turut pada tahun 1957 dan tahun 1989 lembaga khusus Perserikatan Bangsa Bangsa ini berhasil mengesahkan konvensi tentang perlindungan dan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat. Sudah barang tentu, daya ikat berlakunya konvensi ILO tersebut bergantung pada apakah konvensi tersebut diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB atau tidak. Selain itu, dalam dasawarsa 1980-an dalam lingkungan PBB telah dapat dibentuk The U.N Permament Forum for Indigenous Issues, yang mengkaji masalah-masalah yang berkenaan dengan hak masyarakat hukum adat ini. Dengan kegigihan dan ketabahan yang mengagumkan, bersama

40 Edgar Bodenheimer, Yurisprudence: The Philosophy and Method of The Law, (Cambridge, Massachessets, 1962, p. 106). Dalam Wahyu Nugroho, Konsistensi Negara Atas Doktrin Welfare State Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Oleh Masyarakat Adat, Indonesian Center for Environment Law, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol. 1 Issue 2 Desember 2014, h. 35.

21

dengan The U.N High Commissioner of Human Rights serta UNDP, personil forum ini mengadakan advokasi tentang hak masyarakat hukum adat. Pada tahun 2004- 2007 secara proaktif kantor regional UNDP di Bangkok mengadakan kerjasama dengan dan memberikan dukungan kepada Komnas HAM serta Departemen Sosial untuk memajukan hak masyarakat hukum adat ini. Suatu terobosan historis terhadap kebuntuan yang dialami selama berpuluh dalam perjuangan melindungi, mengakui, dan menghormati hak masyarakat hukum adat ini tercapai sewaktu Sidang Umum PBB mensahkan U.N. Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples, 13 September 2007. Sebagai dokumen non-legally binding, deklarasi tersebut tidak memerlukan ratifikasi, namun norma-norma yang terkandung didalamnya bermanfaat sebagai salah satu rujukan hukum internasional yang dapat dipergunakan untuk membentuk sebuah rancangan undang-undang tentang hak masyarakat hukum adat.41

Pengakuan negara terhadap masyarakat adat dan hutan adat menurut peraturan perundang-undangan diantaranya Pasal 41 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan

“Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”, UU HAM, UU Kehutanan, dan UU MK.

Dalam sejarahnya, pembahasan UUD 1945 pada sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, hanya Soepomo dan Moehammad Yamin yang mengemukakan pendapat tentang perlunya mengakui keberadaan hukum adat dalam konstitusi yang akan dibentuk.

Sementara anggota sidang lainnya tidak terlihat secara tegas ada yang memberikan pemikiran konseptual berkaitan dengan posisi hukum adat dalam negara republik yang sedang dirancang. Moehammad Yamin menyampaikan kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu. Beliau tidak menjelaskan lebih jauh konsepsi hak atas tanah yang disinggungnya, melainkan menyatakan bahwa adanya berbagai macam susunan persekutuan hukum adat itu dapat ditarik beberapa persamaannya tentang ide perwakilan dalam pemerintahan. Sehingga Moehammad Yamin menyimpulkan bahwa persekutuan hukum adat itu menjadi basis perwakilan

41 N Siregar, Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia, http://repository.usu.ac.id/bitstream/

123456789/41551/3/Chapter%20II.pdf, diakses pada 5 November 2015.

22

dalam pemerintahan republik. Sedangkan Seopomo dengan paham negara integralistik menyampaikan bahwa

“…Jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasarkan atas aliran pikiran (staatsidee) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan- golongannya dalam lapangan apapun”.

Lebih lanjut dalam menjelaskan susunan pemerintahan, Soepomo menyampaikan bahwa:

“hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah pertama daerah kerajaan (kooti), baik di Jawa maupun di luar Jawa, yang dalam bahasa Belanda dinamakan zelfbesturendelanschapen. Kedua, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli, ialah dorfgemeinschaften, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh…. Dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunan asli.”

UUD 1945 tidak memberikan definisi masyarakat hukum adat secara langsung.

Namun demikian, terdapat pasal yang mengakui eksistensi dari masyarakat hukum adat. Hal ini muncul sejak amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000, yakni penambahan pada Pasal 18 dan pemunculan bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia. Pengaturan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Pasal 18B ayat (2) berada dalam Bab Pemerintahan Daerah, sedangkan Pasal 28I ayat (3) berada dalam Bab Hak Asasi Manusia. Berikut bunyi lengkap kedua pasal tersebut: Pasal 18 B ayat (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28 I ayat (3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan demikian, negara ‘mengakui’ serta ‘menghormati’ eksistensi masyarakat hukum adat namun dengan catatan 4 (empat) persyaratan yuridis yakni : a) sepanjang masih ada, b) sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban, c) sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, dan d) diatur dalam undang-undang.

Oleh karena keempat syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar, maka 23