KELAPA SAWIT

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... v

DAFTAR GAMBAR ... vii

BAB I. PEMBUKAAN LAHAN ... 1

1.1. Persiapan dan Pembuatan Time Schedule ... 1

1.2. Persyaratan Pembukaan Lahan Untuk Kelapa sawit ... 1

1.3. Teknik Pembukaan Lahan Untuk Tanaman Baru... 7

BAB II. PEMBIBITAN ... 11

2.1. Tahap Pre Nursery ... 11

2.2. Tahap Main Nursery ... 24

BAB III. PENANAMAN KACANGAN ... 33

3.1. Jenis Kacangan ... 33

3.2. Komposisi LCC/Perbandingan Campuran LCC ... 33

3.3. Tenik Penanaman ... 33

3.4. Pemupukan ... 35

3.5. Penyiangan ... 35

BAB IV. PENANAMAN KELAPA SAWIT ... 36

4.1. Pola Tanam ... 36 4.2. Memancang ... 36 4.3. Melubang ... 40 4.4. Pupuk Lubang ... 41 4.5. Pengangkutan ... 41 4.6. Pengeceran Bibit ... 41 4.7. Teknik Penanaman ... 42 BAB V. PENYISIPAN ... 43 5.1. Teknik Peyisipan ... 43 5.2. Perawatan ... 43

BAB VI. KASTRASI DAN SANITASI ... 44

6.1. Kastrasi ... 44

6.2. Sanitasi ... 44

BAB VII. PENUNASAN ... 46

7.1. Penunasan ... 46

7.2. Penyusunan Pelepah ... 48

BAB VIII. PEMUPUKAN TBM DAN TM ... 50

8.1. Jenis dan Kegunaan Pupuk ... 50

8.2. Dosis Pupuk ... 51

8.3. Waktu Aplikasi ... 51

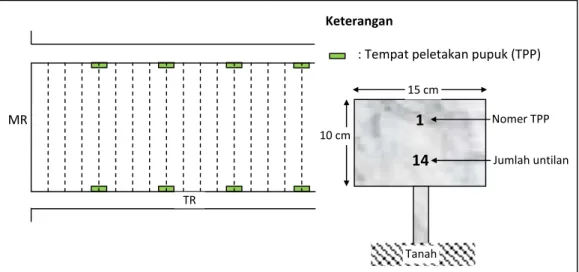

8.4. Persiapan di Lapangan ... 52

8.5. Pengangkutan dari Gudang ke Lapangan ... 53

8.6. Cara Penaburan... 53

BAB IX. PENENTUAN POKOK CONTOH DAN POKOK SENSUS ... 55

9.1. Tanda – Tanda Sensus ... 55

9.2. Penentuan Pokok Contoh dan Pokok Sensus ... 56

9.3. Kegunaan Pokok Contoh dan Pokok Sensus ... 59

BAB X. DETEKSI HAMA DAN PENYAKIT ... 60

10.1. Cara Sensus ... 60

10.2. Tim Sensus ... 60

10.3. Prosedur Penghitungan ... 61

10.4. Frekuensi Sensus ... 62

BAB XI. PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT DI TBM DAN TM ... 63

11.1. Hama Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS) ... 63

11.2. Hama Tikus ... 69

11.3. Hama Rayap Coptotermes curvignathus ... 72

11.4. Hama Oryctes ... 74

11.5. Hama Apogonia dan Adoretus ... 77

11.6. Hama Tirathaba ... 78

11.7. Hama Babi ... 80

11.8. Penyakit Busuk Pangkal Batang (Basal Steam Rot) ... 82

11.9. Penyakit Busuk Tandan Buah (Marasmius) ... 84

11.10. Penyakit Busuk Pucuk (Spear Rot) ... 85

BAB XII. PENGENDALIAN GULMA ... 87

12.1. Gulma ... 87

12.2. Pengendalian Gulma ... 87

12.3. Pemeliharaan Piringan, Jalan Panen dan TPH ... 87

12.4. Pengendalian Lalang ... 88

12.5. Pengendalian Gulma Berkayu ... 89

12.6. Pakisan ... 90

12.7. Keladi (Colocasia sp dan Caladium sp) ... 91

12.8. Pisang (Musa sp) ... 91

12.9. Bambu (Bambosa sp) ... 91

BAB XIII. JENIS DAN DOSIS APLIKATOR ... 92

13.1. Pemilihan Jenis Herbisida ... 92

13.2. Dosis Herbisida ... 93

13.3. Kalibrasi Volume Semprot ... 93

13.4. Spray Factor ... 94

13.5. Rotasi dan Output Semprot ... 95

13.6. Teknik Penyemprotan ... 95

13.7. Alat Semprot ... 96

13.8. Perawatan Alat Semprot ... 104

BAB XIV. PANEN ... 105

14.1. Persiapan Panen ... 105

14.2. Mutasi dari TBM ke TM ... 106

14.3. Kriteria Matang Panen ... 107

14.4. Mutu dan Pengawasan Panen ... 107

14.5. Pengelolaan Panen ... 110

BAB XV. PENGANGKUTAN BUAH ... 112

15.1. Rotasi dan Pengangkutan TBS ke TPH... 112

15.2. Perawatan Collection Road ... 112

15.3. Jenis Kendaraan Untuk Pengangkutan TBS ... 112

15.4. Ketentuan Penggunaan Kendaraan Pengangkut TBS ... 113

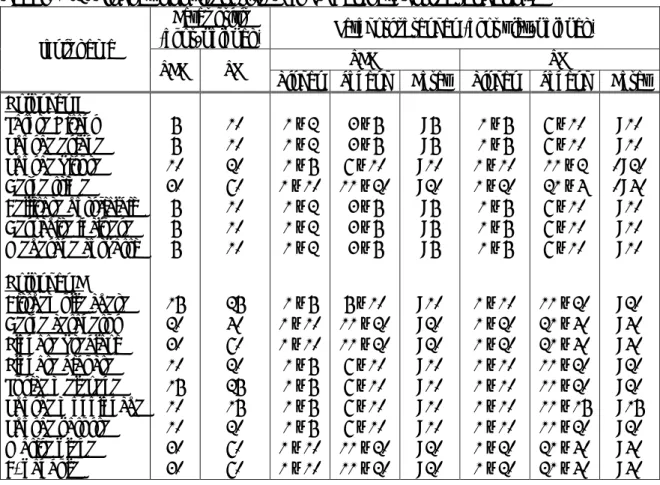

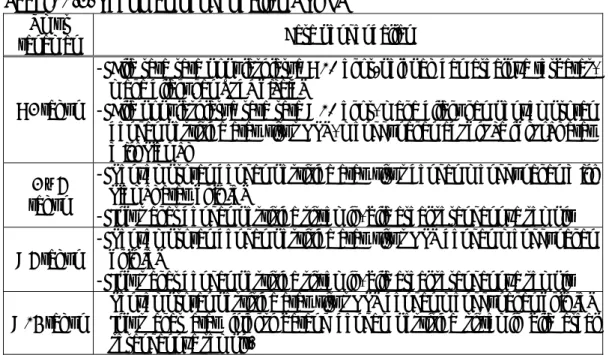

DAFTAR TABEL

DAFTAR Halaman

1. Tabel 1.1. Time schedule pembukaan lahan untuk areal 3.000 ha (musim kemarau pada Februari, musim hujan dari

September – Desember)... 1

2. Tabel 1.2. Lebar teras berdasarkan derajat kemiringan lahan ... 2

3. Tabel 1.3. Klasifikasi gambut berdasarkan kedalaman ... 6

4. Tabel 1.4. Jenis dan fungsi parit ... 6

5. Tabel 1.5. Ketentuan tinggi tunggul maksimum dari permukaan tanah hasil tumbangan . ... 8

6. Tabel 1.6. Kebutuhan jenis alat berat berdasarkan vegetasi, topografi , posisi rumpukan dan kerapatan kayu . ... 9

7. Tabel 1.7. Cara pengendalian lalang ... 10

8. Tabel 2.1. Perkiraan kebutuhan bahan tanaman per hektar ... 11

9. Tabel 2.2. Pengelompokan bibit Marihat kedalam 12 kelompok utama dan 36 kategori ... 16

10. Tabel 2.3. Pengelompokan bibit Socfindo kedalam 2 kelompok utama dan 22 kategori ... 17

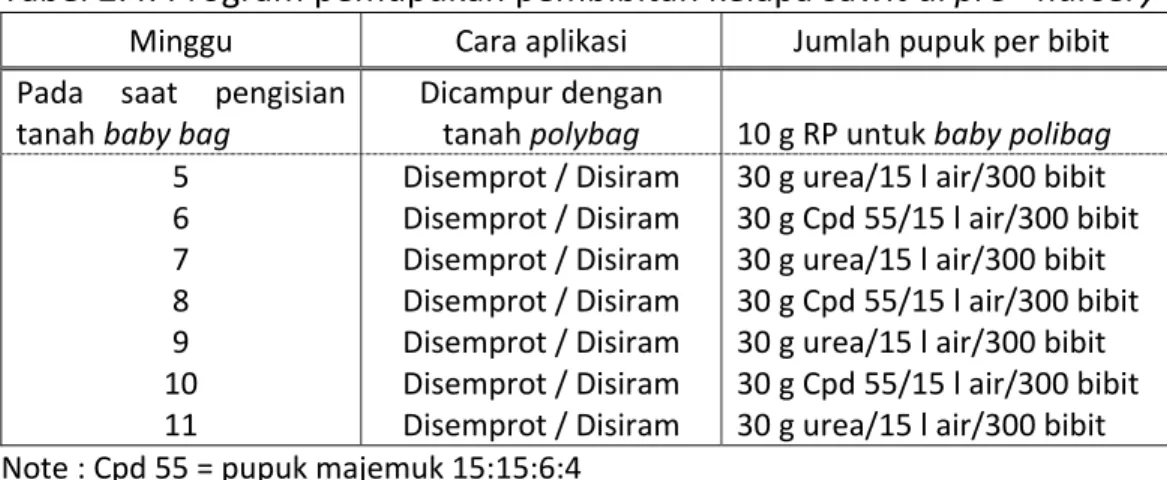

11. Tabel 2.4. Program pemupukan pembibitan kelapa sawit di pre-nursery ... 19

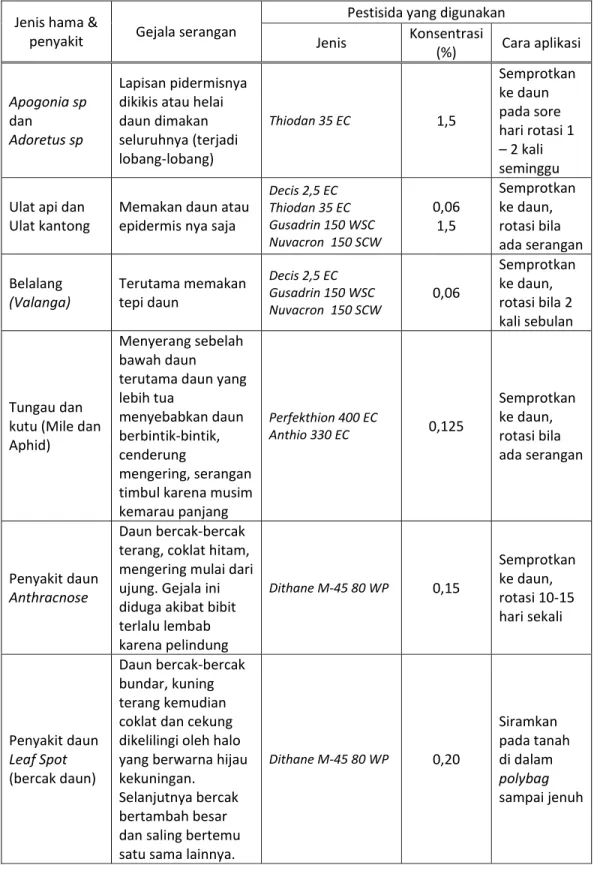

12. Tabel 2.5. Pedoman pengendalian hama dan penyakit di pembibitan kelapa sawit ... 21

13. Tabel 2.6. Program pemupukan bibit di main nursery ... 27

14. Tabel 3.1. Jenis, dosis dan waktu pemupukan kacangan ... 35

15. Tabel 4.1. Populasi tanaman menurut jarak tanam ... 36

16. Tabel 8.1. Sumber hara, jenis dan kegunaan pupuk ... 50

17. Tabel 8.2. Rekomendasi pemupukan kelapa sawit ... 51

18. Tabel 11.1. Jenis, ukuran dan siklus hidup UPDKS ... 63

19. Tabel 11.2. Tingkat populasi kritis UPDKS dan kategori serangannya ... 64

20. Tabel 11.3. Pedoman pengendalian UPDKS ... 65

21. Tabel 11.4. Dosis pestisida Bt untuk pengendalian UPDKS ... 66

22. Tabel 11.5. Dosis pestisida untuk pengendalian ulat api dan ulat kantong ... 67

23. Tabel 11.6. Jenis dan dosis pestisida untuk pengendalian UPDKS melalui injeksi batang ... 68

24. Tabel 11.7. Jenis dan dosis racun yang bersifat chronic untuk

pengendalian tikus ... 72

25. Tabel 11.8. Frekuensi sensus berdasarkan tingkat serangan hama rayap Coptotermes curvignathus... 72

26. Tabel 11.9. Nama dagang, bahan aktif dan formula aplikasi pestisida untuk pengendalian hama rayap Coptotermes curvignathus.. 73

27. Tabel 11.10.Frekuensi sensus berdasarkan tingkat serangan Oryctes... 75

28. Tabel 11.11.Nama dagang, bahan aktif dan dosis pestisida yang digunakan untuk pengendalian Oryctes... 76

29. Tabel 11.12.Penentuan kepadatan pherotrap berdasar tingkat serangan Oryctes ... 76

30. Tabel 11.13.Siklus hidup Tirathaba ... 78

31. Tabel 11.14.Jenis pestisida dan dosis untuk pengendalian Tirathaba ... 79

32. Tabel 12.1. Metode pemeliharaan piringan, jalan panen dan TPH ... 87

33. Tabel 12.2. Jenis herbisida dan cara pengendalian lalang ... 88

34. Tabel 12.3. Teknik pengendalian gulma berkayu dengan cara manual dan kimia ... 90

35. Tabel 12.4. Jenis dan dosis herbisida untuk pengendalian pakisan ... 91

36. Tabel 13.1. Jenis herbisida yang umum digunakan di perkebunan kelapa sawit ... 92

37. Tabel 13.2. Kategori volume semprot herbisida... 93

38. Tabel 13.3. Spesifikasi jenis dan ukuran nozzel alat semprot herbisida .... 95

39. Tabel 13.4. Spesifikasi dan warna nozzel plastik alat semprot herbisida ... 95

40. Tabel 14.1. Jenis dan spesifikasi alat panen pada perkebunan kelapa sawit... 106

41. Tabel 14.2. Standar jumlah pelepah per pohon yang harus dipertahankan berdasarkan umur tanaman ... 108

42. Tabel 14.3. Alat untuk pemeriksaan pekerjaan panen ... 110

43. Tabel 15.1. Jenis kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan TBS.... 113

44. Tabel 16.1. Perkiraan biaya pembangunan kebun kelapa sawit di tanah mineral yang landai, tahun 2009 ... 114

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR Halaman

45. Gambar 1.1. Teras kontur ... 3

46. Gambar 1.2. Tapak kuda dengan rorak ... 3

47. Gambar 1.3. Parit pada kaki bukit ... 4

48. Gambar 1.4. Tinggi permukaan air tanah di atas lapisan pirit... 5

49. Gambar 1.5. Pembuatan parit pada tanah pasang surut... 5

50. Gambar 2.1. Pedoman seleksi kecambah ... 12

51. Gambar 2.2. Layout bedengan pada pre-nursery ... 15

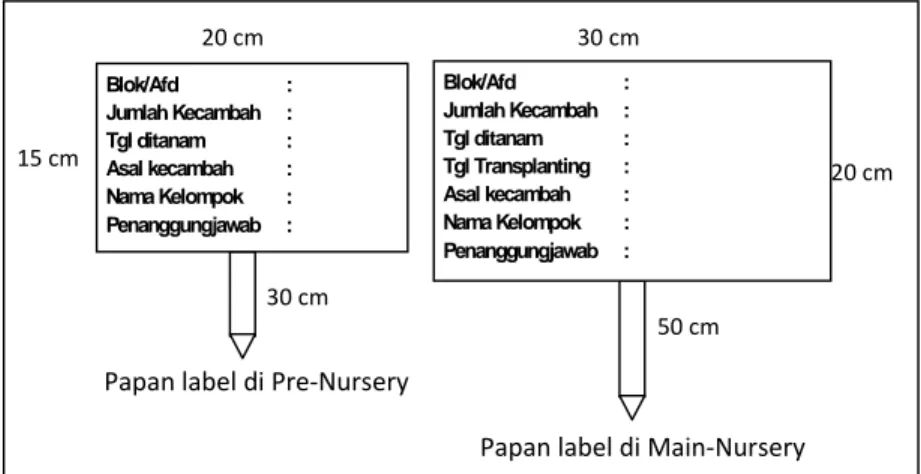

52. Gambar 2.3. Papan label kelompok bibit di pre-nursery dan main nursery ... 16

53. Gambar 2.4. Pedoman seleksi bibit di pre-nursery ... 22

54. Gambar 2.5. Lay out jalan dan saluran air di pembibitan kelapa sawit .... 24

55. Gambar 2.6. Pedoman seleksi bibit di main nursery ... 30

56. Gambar 3.1. Penanaman kacangan pada areal datar ... 34

57. Gambar 3.2. Penanaman kacangan pada areal berkontur ... 34

58. Gambar 4.1. Pemancangan areal datar ... 39

59. Gambar 4.2. Pemancangan areal bergelombang ... 39

60. Gambar 4.3a. Pemisahan tanah pada saat membuat lubang ... 40

61. Gambar 4.3b. Penimbunan tanah pada saat menanam kelapa sawit ... 40

62. Gambar 8.1. Posisi lokasi tempat peletakan pupuk dan contoh papan pancangnya ... 52

63. Gambar 8.2. Lokasi aplikasi pupuk pada tanaman kelapa sawit ... 54

64. Gambar 9.1. Tanda BS pada pokok baris ke-3 dan tiap kelipatan 10 pokok selanjutnya ... 55

65. Gambar 9.2. Tanda BS pada pokok baris ke-8 dan tiap kelipatan 10 pokok selanjutnya ... 55

66. Gambar 9.3. Tanda pokok contoh ... 56

67. Gambar 9.4. Posisi pohon contoh dan pokok sensus ... 56

68. Gambar 9.5. Skema penentuan pokok contoh dan pokok sensus ... 58

69. Gambar 13.1. Alat semprot Mikron Herbi ... 99

BAB I

PEMBUKAAN LAHAN

1.1. Persiapan dan Pembuatan Time Schedule a. Pembuatan kontrak kerja diperlukan waktu sekitar 1 bulan dan sebaiknya dimulai 10 bulan sebelum program penanamanb. Identifikasi nilai konservasi tinggi (NKT) diperlukan waktu sekitar 3 bulan dan sebaiknya dimulai 10 bulan sebelum program penanaman

c. Persiapan pembukaan lahan sebaiknya dimulai minimal 7 bulan sebelum program penanaman, sehingga tersedia waktu 19 bulan untuk menyelesaikan program

d. Semua tahapan pekerjaan agar disusun secara sistematis dan satu sama lain tidak saling menghambat

e. Dalam penyusunan time schedule faktor yang paling perlu diperhitungkan ialah : iklim, tenaga kerja, alat berat dan bahan. Berikut contoh time

schedule pembukaan lahan untuk areal 3.000 ha (musim kemarau pada

Februari, musim hujan dari Sept – Des).

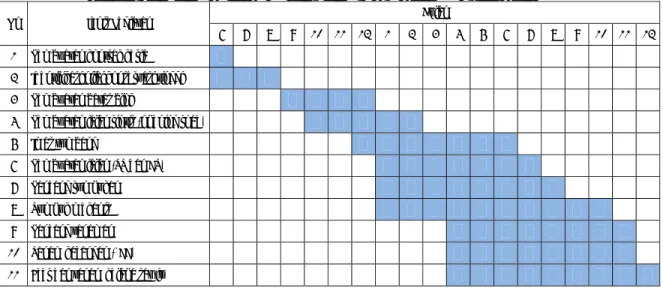

Tabel 1.1. Time schedule pembukaan lahan untuk areal 3.000 ha (musim kemarau pada Februari, musim hujan dari September – Desember).

No Jenis Kegiatan Bulan

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Pembuatan kontrak kerja 2 Identifikasi nilai konservasi tinggi 3 Pembuatan batas blok 4 Pembuatan jalan rintis (opening road) 5 Imas tumbang 6 Pembuatan jalan (TR dan CR) 7 Pancang rumpukan 8 Rumpuk mekanis 9 Pancang tanaman 10 Tanam kacangan (LCC) 11 Ecer dan tanam kelapa sawit 1.2. Persyaratan Pembukaan Lahan Untuk Areal Kelapa Sawit 1.2.1. Konservasi Tanah, Air dan Keanekaragaman Hayati, Situs Budaya, Sosial dan Ekonomi. a. Lakukan HCV (NKT = Nilai Konservasi Tinggi) identification, jika ditemukan flora dan fauna yang harus dilindungi lakukan isolasi dan dokumentasi

terhadap flora dan fauna tersebut. Selain itu lakukan pemetaan serta lestarikan situs budaya, sosial dan ekonomi b. Tidak menebang pohon dengan radius : - 500 m dari tepi waduk atau danau - 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa - 100 m dari kiri kanan tepi sungai - 50 m dari kiri kanan tepi anak sungai - 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang - 130 kali selisih pasang tertinggi dari tepi pantai c. Land clearing dilakukan harus dengan zero burning. 1.2.2. Berdasarkan Jenis Tanah 1.2.2.1. Tanah Mineral Up Land

Lebar teras dibuat berdasarkan derajat kemiringan lahan dengan ketentuan sebagai berikut : Tabel 1.2. Lebar teras berdasarkan derajat kemiringan lahan Kemiringan Keterangan <50 Jarak tanam standar, tidak perlu teras/tapak kuda 5 – 80 Lebar teras minimal 2 m dengan interval 35 – 50 m 9 – 120 Lebar teras 4,0 – 4,5 m 13 – 250 Lebar teras minimal 3,0 m bergantung pada kondisi tanah/kedalaman tanah. >250 Tidak direkomendasikan untuk ditanam Keterangan : - Kemiringan lahan diukur dengan Abney Level atau clinometer - Lebar teras < 5 m dengan backdrop 0,5 m

- Sebelum pembuatan teras, jalan dibuat terlebih dahulu untuk memudahkan

kegiatan operasional dari jalan ke teras atau sebaliknya dan mengurangi erosi.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan teras: a. Teras Konservasi

Pada daerah dengan kemiringan 5 – 80, teras konservasi dengan lebar 2 m dibuat secara mekanis dengan jarak antar teras 35 – 50 m. Jika diperlukan tapak kuda dengan rorak dapat dibuat secara selektif

Back drop (tebing teras) Lebar teras 3 ‐ 4,5 m Back slope 10 ‐ 12o Tanah timbun yang dipadatkan b. Teras Kontur Pada daerah berbukit dengan kemiringan 9 – 250 dibuat teras kontur dengan lebar 3 – 4,5 m secara mekanis (Tabel 1.2). Stop bund harus dibuat setiap jarak 30 m dengan lebar maupun tinggi 60 – 70 cm dengan panjang ± 2 m dari tebing.

c. Tapak Kuda dengan Rorak

Pada daerah dengan kemiringan 13 – 250 yang tidak memungkinkan dibuat teras kontur dengan lebar 3 m harus dibuat tapak kuda dengan lebar 2,5 m mengikuti kontur yang harus dikombinasikan dengan rorak. Gambar 1.1. Teras kontur Gambar 1.2. Tapak kuda dengan rorak d. Tanaman Konservasi

- Rumput vertiver sangat bermanfaat untuk mencegah erosi karena perakaran yang dalam mencapai 3 m, dan struktur perakarannya sangat baik.

- Perbanyakan rumput ini dilakukan dengan membagi rumpun menjadi bagian kecil dan ditanam berjarak 50 cm. Untuk

Back slope 10 ‐ 12o Tanah timbun yang dipadatkan 2,5 ‐ 3,5 m 70 cm 70 cm 70 cm

mempercepat perkembangannya dilakukan pemangkasan daun setinggi 25 cm setiap 3 bulan.

1.2.2.2. Tanah Mineral Low Land Tanpa Sulfat Masam

Pada areal pertemuan antara rendahan dan areal berbukit harus dibuat parit memanjang kaki bukit menuju ke collection atau main drain (Gambar 1.3). Gambar 1.3. Parit pada kaki bukit 1.2.2.3. Tanah Mineral Low Land Mengandung Potensial Sulfat Masam

a. Untuk menghindari terbentuknya sulfat masam sebagai akibat teroksidasinya pirit, permukaan air di atas lapisan pirit harus dipertahankan

b. Untuk mempertahankan tinggi permukaan air parit pertama harus dibendung dengan sekat‐sekat di beberapa tempat antara lain dengan menggunakan bekas karung pupuk yang telah diisi tanah

c. Jumlah bendungan di sepanjang parit bergantung pada level air yang harus dipertahankan Bukit Penampang melintang Areal dilihat dari atas Parit kaki bukit Rendahan

d. Selama musim hujan, semua pintu air dan bendungan harus dibuka untuk mengurangi kemasaman air dan pada akhir musim hujan harus ditutup kembali

e. Permukaan air diatas lapisan pirit harus senantiasa dipertahankan (Gambar 1.4). Gambar 1.4. Tinggi permukaan air tanah di atas lapisan pirit 1.2.2.4. Tanah Pasang Surut

Pintu air di areal pasang surut ditempatkan pada outlet. Untuk menentukan ketinggian benteng berdasarkan ketinggian air laut pada waktu air pasang. Parit berukuran 3 m x 2,5 m x 3 m dibuat sepanjang benteng yang berfungsi mencegah perembesan air laut pada saat pasang yang tidak normal (Gambar 1.5). Gambar 1.5. Pembuatan parit pada tanah pasang surut Lap. Pirit (>120 cm) 50 – 80 cm 3m Benteng laut Tanah timbunan 10 m 2,5 m 3m

1.2.2.5. Gambut

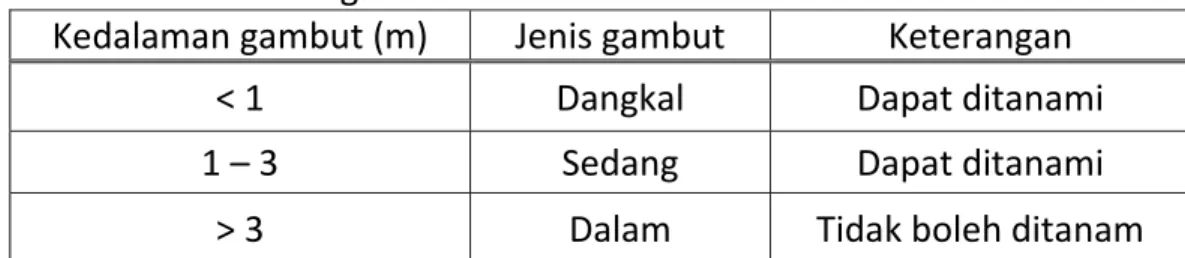

Klasifikasi gambut berdasarkan kedalamannya dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Klasifikasi gambut berdasarkan kedalaman

Kedalaman gambut (m) Jenis gambut Keterangan

< 1 Dangkal Dapat ditanami

1 – 3 Sedang Dapat ditanami

> 3 Dalam Tidak boleh ditanam

Untuk pembukaan areal gambut harus mengikuti cara kerja berikut : a. Tentukan level permukaan air yang akan digunakan sebagai dasar

pembuatan rencana pembukaan outlet dan main drain ke arah sungai b. Outlet dan main drain harus sudah dibuka minimum 6 bulan sebelum

LC.

c. Tinggi air tanah harus dipertahankan 60 – 75 cm agar tidak terjadi

pseudosend dan penyusutan lapisan gambut yang cepat. Tabel 1.4

menyajikan jenis dan fungsi parit. Tabel 1.4. Jenis dan fungsi parit Jenis parit Lebar atas (m) Lebar bawah (m) Kedalaman (m) Fungsi Outlet drain Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Mengumpulkan air dari main drain dan mengalirkannya ke sungai Main drain 4 3 4 Mengumpulkan air dari collection drain Collection drain 3 2,5 3 Mengumpulkan air dari field drain Field drain 1 0,75 1 Mengalirkan air dari blok ke collection drain d. Bendungan dibuat pada main drain dan collection drain.

e. Bendungan terbuat dari balok broti sebagai cerucuk, kemudian ditimbun dengan karung yang telah diisi dengan tanah mineral dan disusun rapi.

f. Tinggi bendungan sama dengan tinggi permukaan blok dan diberi pintu air dengan ketinggian 50 – 70 cm dan lebar 50 cm. Jumlah bendungan bergantung pada ketinggian air dalam parit.

g. Pada musim hujan pintu bendungan dibuka atau ketinggian karung bendungan dikurangi untuk mengurangi kemasaman tanah gambut. h. Sebelum akhir musim hujan pintu bendungan ditutup atau ketinggian karung bendungan ditinggikan agar ketinggian air di parit 50 – 70 cm dari permukaan tanah. 1.3. Teknik Pembukaan Lahan Untuk Tanaman Baru 1.3.1. Penyusunan Tata Ruang

Tata ruang disusun berdasarkan hasil survey tanah semi detil yang mencakup : a. Jaringan jalan terutama untuk jalan penghubung keluar dan masuk lokasi b. Batas kebun dan batas kerja kontraktor c. Lokasi bibitan d. Kondisi lahan : darat, rawa, bukit, sungai dan rencana outlet e. Rencana pembagian blok f. Luas setiap blok 30 ha g. Penentuan TR (Transportation Road) dan CR (Collection Road) h. Rencana lokasi pemukiman karyawan dan bangunan lainnya i. Rencana lokasi pabrik dan kantor j. Lokasi sumber material penimbunan dan pengerasan jalan 1.3.2. Pembuatan Batas Blok dan Jalan Rintis Pedoman pembuatan blok dan jalan, sebagai berikut : a. Berdasarkan peta rencana blok, dilakukan kegiatan rintis TR arah Utara – Selatan dan CR arah Timur – Barat dengan menggunakan Theodolite oleh surveyor

b. Jarak titik pancang antar CR = 1.009 m dan antara TR = 307 m dengan lebar blok 300 m dan panjang 1.000 m dan lebar TR = 9 m dan CR = 7 m c. Khusus untuk areal berbukit dilakukan imas tumbang terlebih dahulu

sebelum pembuatan jalan dan blok. Pembuatan blok ditentukan berdasarkan batas jalan dan luasnya tidak harus 30 ha.

1.3.3. Pembukaan Lahan pada Vegetasi Hutan, Tanah Mineral dan Gambut 1.3.3.1. Imas

Imas (underbrushing) yaitu memotong rapat ke permukaan tanah semak dan pohon/tumbuhan yang berdiameter <10 cm, dengan menggunakan parang atau kapak.

1.3.3.2. Tumbang

a. Pekerjaan menumbang yaitu membebaskan areal dari tegakan kayu dengan menggunakan chainsaw atau kapak

b. Tumbang I, dilaksanakan setelah pekerjaan imas, untuk pohon/kayu dengan diameter 10 – 30 cm

c. Tumbang II, dilakukan untuk pohon dengan diameter >30 cm

d. Ketentuan tinggi tunggul maksimum dari permukaan tanah hasil tumbangan sebagai berikut : Tabel 1.5. Ketentuan tinggi tunggul maksimum dari permukaan tanah hasil tumbangan Diameter (cm) Maksimum tinggi tunggul (cm) 11 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 > 50 30 40 45 50 75 e. Ketentuan lain yang harus diperhatikan adalah :

- Hasil tumbangan tidak dibenarkan melintang di atas alur air dan jalan

- Harus dilakukan secara tuntas sehingga tidak ada pohon yang setengah tumbang maupun pohon yang ditumbuhi oleh tanaman menjalar

- Pohon yang masih tegak tetapi sudah mati tidak perlu ditumbang sampai pada waktu dilakukan perumpukan

- Penumbangan di lahan gambut dilakukan minimum 6 bulan setelah pembuatan outlet dan main drain serta setelah terjadi penurunan permukaan tanah.

1.3.3.3. Perumpukan

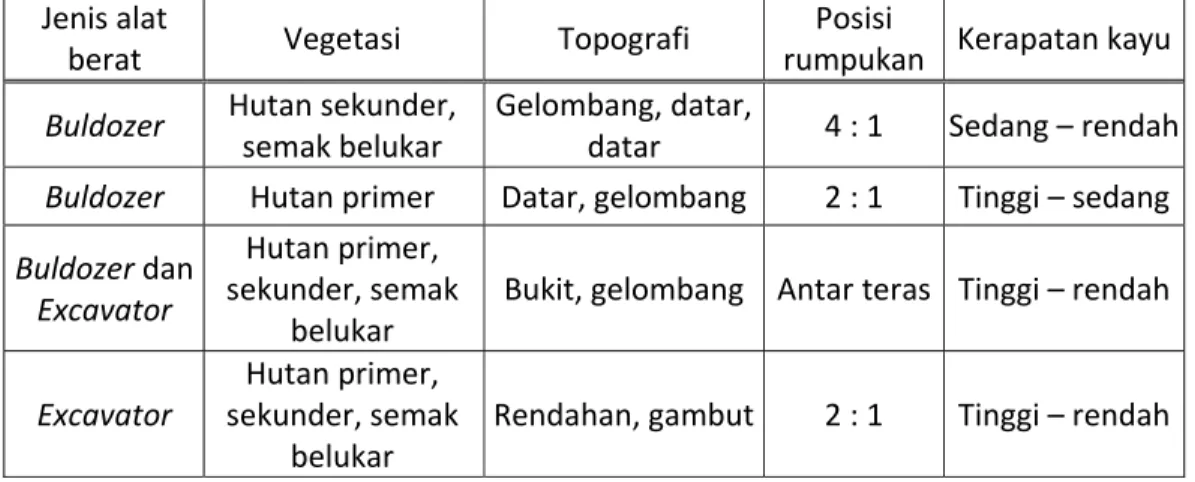

Menggunakan buldozer dan atau excavator untuk merumpuk kayu hasil imasan dan tumbangan pada gawangan mati sejajar baris tanaman dengan arah Utara‐Selatan. Jenis alat berat yang dibutuhkan terkait dengan vegetasi, topografi dan kerapatan kayu dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6. Kebutuhan jenis alat berat berdasarkan vegetasi, topografi , posisi rumpukan dan kerapatan kayu

Jenis alat

berat Vegetasi Topografi

Posisi rumpukan Kerapatan kayu Buldozer Hutan sekunder, semak belukar Gelombang, datar, datar 4 : 1 Sedang – rendah

Buldozer Hutan primer Datar, gelombang 2 : 1 Tinggi – sedang

Buldozer dan Excavator

Hutan primer, sekunder, semak

belukar

Bukit, gelombang Antar teras Tinggi – rendah

Excavator Hutan primer, sekunder, semak belukar Rendahan, gambut 2 : 1 Tinggi – rendah 1.3.3.4. Pancang Jalur Rumpukan a. Pancang dipasang di jalur rencana rumpukan yang berada di gawangan mati b. Tinggi pancang 4 m dan harus dipasang bendera putih supaya mudah dilihat oleh operator excavator/buldozer c. Setiap jarak ± 50 cm diberikan pancang pembantu sehingga terdapat 6 – 8 pancang pembantu dalam jalur

d. Pada jarak 150 m dibuat tanda tidak boleh dirumpuk karena akan digunakan sebagai jalan kontrol dengan lebar 4 m.

1.3.3.5. Pelaksanaan Rumpuk

a. Posisi buldozer atau excavator berada di gawangan hidup, kegiatan pengumpulan atau perumpukan kayu‐kayu diatur dalam gawangan mati sejauh 2,5 m dari radius pohon sawit dan harus diletakkan rata di permukaan tanah

b. Top soil diusahakan seminimal mungkin terkikis oleh pisau buldozer, posisi pisau diatur 10 cm di atas permukaan tanah dan atau pisau dipasang gigi

c. Penempatan rumpukan di areal berbukit dilakukan mengikuti arah kontur dan kayu‐kayu yang melintang pada jalur kontur tanaman harus dipotong dan disusun di jalur rumpukan.

1.3.3.6. Pembukaan Lahan Dengan Vegetasi Lalang 1.3.3.6.1. Sistem Kimiawi

Pembukaan lahan dengan vegetasi lalang dapat dilakukan secara kimia yaitu menggunakan glyphosate/sulphosate dengan dosis anjuran antara 6 – 10 liter/ha blanket, bergantung pada kondisi lalang dan

kualitas air. Cara pengendalian lalang tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.7.

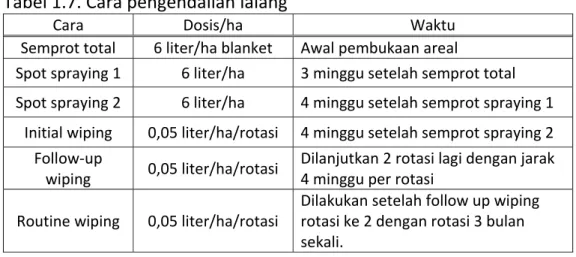

Tabel 1.7. Cara pengendalian lalang

Cara Dosis/ha Waktu

Semprot total 6 liter/ha blanket Awal pembukaan areal

Spot spraying 1 6 liter/ha 3 minggu setelah semprot total

Spot spraying 2 6 liter/ha 4 minggu setelah semprot spraying 1

Initial wiping 0,05 liter/ha/rotasi 4 minggu setelah semprot spraying 2

Follow‐up wiping 0,05 liter/ha/rotasi Dilanjutkan 2 rotasi lagi dengan jarak 4 minggu per rotasi Routine wiping 0,05 liter/ha/rotasi Dilakukan setelah follow up wiping rotasi ke 2 dengan rotasi 3 bulan sekali. 1.3.3.6.2. Sistem Mekanis a. Tidak dilakukan pada musim hujan atau kemarau panjang b. Dilakukan dengan dua kali bajak dan dua kali garu yang ditarik oleh traktor atau buldozer masing‐masing dengan arah bersilangan c. Jangka waktu antara pembajakan kedua dan garu pertama sekitar 2 – 3 minggu dan dapat langsung diikuti dengan garu kedua.

BAB II

PEMBIBITAN

2.1. Tahap Pre nursery (PN) 2.1.1. Pemilihan Lokasi Pemilihan lokasi untuk tempat pembibitan harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Topografi datar dan diusahakan terletak di tengah kebun b. Dekat sumber air dan tersedia cukup banyak air walaupun pada musim kemarau c. Drainase baik agar tidak tergenang pada musim hujan d. Lokasi harus mudah didatangi dan jalan ke pembibitan harus baik e. Areal harus jauh dari sumber hama dan penyakit, tersanitasi dengan baik dan terbuka, tidak terhalang oleh pohon besar atau bangunan f. Dekat dengan emplasement supaya pengawasan dapat lebih intensif g. Aman dari gangguan binatang seperti sapi, kambing, dan kerbau. 2.1.2. Pemesanan Kecambah a. Dipesan pada produsen kecambah yang mempunyai reputasi baik b. Penjadwalan pemesanan kecambah perlu dilakukan dengan tepat karena terkait dengan perizinan, ketersediaan kecambah oleh produsen, program pembukaan lahan, program penanaman, ketersediaan tenaga kerja dan penyiapan sarana produksi untuk kegiatan pemeliharaan bibit c. Jumlah kecambah yang harus dipesan adalah 193 – 200 kecambah perhektar areal penanaman dengan kerapatan tanaman 136 – 143 pokok per hektar. Perkiraan kebutuhan bahan tanaman per ha program tanam kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Perkiraan kebutuhan bahan tanaman per hektar Deskripsi Jumlah a. Kecambah diterima b. Kecambah ditanam dipersemaian (pre‐nursery) c. Semai dipindah ke largebag (main nursery) d. Bibit siap tanam, termasuk kebutuhan untuk sisipan (+ 5%) 200, seleksi 3 ‐ 5% 190, seleksi 5 ‐ 7,5% + 180, seleksi 10 ‐ 15% + 150, seleksi 10 ‐ 25%

Kecambah baik Kecambah baik Kecambah membulat atau bantat

Akar terpuntir Pucuk dan akar terpuntir

Bentuk garputala Bentuk garputala dengan

pucuk bentuk pancing Bentuk graham

Bentuk tongkat berkait Kecambah terhambat Kecambah tanpa akar

d. Waktu pemesanan kecambah harus dilakukan dengan mengacu pada program penanaman, minimal 2 (dua) tahun sebelumnya 2.1.3. Seleksi Kecambah a. Kecambah yang ditanam adalah kecambah normal. Untuk mendapatkan kecambah normal gunakan pedoman berikut di bawah ini Gambar 2.1. Pedoman seleksi kecambah Kecambah Normal Kecambah Abnormal

b. Kecambah normal mempunyai pucuk (plumula) dan akar (radicula).

Plumula bentuknya meruncing berwarna putih sedangkan radicula

bentuknya agak tumpul, panjangnya + 8 – 25 mm berwarna gading yang posisinya bertolak belakang dengan radicula

c. Apabila plumula kembar, plumula yang lebih lemah harus dibuang. Kemudian kecambah dengan plumula yang lebih kuat ditanam seperti biasa d. Kecambah yang harus dibuang dengan kondisi sebagai berikut : - Kecambah abnormal - Radicula dan atau plumula busuk/rusak - Radicula dan plumula searah - Terserang jamur e. Kecambah yang dibuang harus dibuat berita acaranya. 2.1.4. Penyiapan Bedengan Bedengan untuk tempat peletakan media tanam dalam babybag disiapkan sesuai dengan standard, yaitu : a. Diusahakan arah bedengan memanjang dari Barat ke Timur b. Panjang bedengan disesuaikan dengan keadaan lapangan (10‐20 m) c. Lebar bedengan 1,2 m d. Jarak antar bedengan 0,6‐1 m e. Tepi bedengan dibuat palang dari papan, dengan panjang 10‐20 m,tinggi 10 cm dan tebal 2 cm f. Pemasangan papan dijepit oleh patok dari luar dan dalam. 2.1.5. Penyiapan Media Tanam

Media tanam yang digunakan harus sesuai dengan standar pembibitan, yaitu :

a. Tanah yang digunakan untuk media adalah tanah lapisan atas (top soil) dan tidak bercampur dengan batu – batu/kerikil. Tekstur tanah sebaiknya lempung berliat (40% debu, 30% pasir dan 30% liat) dan berdrainase baik b. Topsoil diayak dengan lubang ayakan 1 cm x 1 cm untuk memisahkan

bongkah – bongkah tanah dan sisa – sisa akar/kerikil

c. Tumpukan tanah yang telah diayak ditutup dengan terpal plastik agar tidak kehujanan

d. Tanah yang telah diayak dicampur merata dengan 15 g RP/babybag atau untuk 1.000 babybag campur 1 m3 tanah kering dengan 15 kg RP secara merata

e. Apabila top soil tidak tersedia, maka dapat digunakan sub soil dicampur dengan POME, dengan perbandingan volume 1 : 0,5 (tanah : POME).

Babybag yang telah diisi dengan campuran ini segera disiram dengan air

sampai dengan kapasitas lapang dan harus dibiarkan selama satu minggu, sebelum ditanami

f. Apabila top soil dan POME tidak tersedia, maka dapat digunakan 1 m3

sub soil dicampur dengan 15 kg pupuk compound 15:15:6:4 dan 5 kg RP

untuk 1.000 babybag. Babybag yang telah diisi dengan campuran ini segera disiram dengan air sampai dengan kapasitas lapang dan harus dibiarkan selama satu minggu, sebelum ditanami.

2.1.6. Pengisian dan Penyusunan Babybag

a. Jangan sekali‐kali mengisi tanah basah apalagi yang berkadar liat tinggi ke dalam polybag karena akan terjadi pemadatan yang dapat menghambat pertumbuhan akar

b. Babybag yang digunakan harus sesuai standar, dengan ukuran lebar 14 cm x panjang 23 cm x tebal 0,1 mm atau dalam 1 kg babybag berisi 205 – 215 lembar babybag, warna hitam dan terdapat lubang – lubang

drainase

c. Kebutuhan babybag untuk per hektar tanaman di lapangan adalah 200 lembar babybag + 2%

d. Babybag diisi dengan media tanam yang telah disiapkan. Isikan tanah tersebut ke babybag (+ 1 kg/babybag) dan dipadatkan

e. Babybag disusun rapat dan rapi sehingga membentuk bedengan selebar + 120 cm (12 babybag) dan panjangnya bergantung pada jumlah bibit per nomor kelompok. Penyiraman dilakukan setiap hari sampai dengan kapasitas lapang

f. Pinggiran bedeng diberi palang kayu agar baby bag tidak roboh. Antara bedengan dibuat jalan kontrol dengan lebar + 50 cm memanjang persemaian. Barisan babybag yang paling pinggir diusahakan terletak + 50 cm dari tepi atap naungan (Gambar 2.2)

g. Babybag harus siap minimal 1 (satu) minggu sebelum kecambah ditanam dan disiram setiap hari sampai dengan kapasitas lapang sampai waktu penanaman kecambah.

Gambar 2.2. Layout bedengan pada PN 2.1.7. Penyiapan Naungan

a. Naungan untuk pre‐nursery tidak mutlak dan dapat ditiadakan jika penyiraman terjamin baik dan teratur

b. Naungan hanya direkomendasikan apabila penyiraman tidak terjamin atau kurang baik

c. Untuk bahan atap naungan bisa dipakai pelepah daun sawit ataupun plastik net dengan 60% shading (naungan)

d. Tinggi tiang atap sekitar 2 m (dengan bagian tiang sedalam 0,3 m tertanam di dalam tanah) dan lebar jarak antara 2 tiang sekitar 1,5 m e. Sekitar 10 minggu setelah tanam (dua daun) naungan berangsur – angsur

dikurangi sehingga dalam waktu 2 minggu kemudian naungan sama sekali dihilangkan (setiap selang waktu 4 hari naungan dikurangi seperempatnya)

f. Jangan memakai naungan yang terlalu gelap dan naungan harus dibongkar setelah 12 minggu dari penanaman kecambah. 2.1.8. Papan Label a. Setiap papan label harus menunjukkan : Blok, jumlah kecambah ditanam, tanggal kecambah ditanam, asal kecambah (misal : D x P Marihat), nama kelompok (misal : BJ atau DA) , dan penanggungjawab (Gambar 2.3) 200 cm 180 cm 120 cm Panjang bedengan bergantung pada jumlah semai per nomor kelompok Jalan Kontrol Tiang penyangga atap

Gambar 2.3. Papan label kelompok bibit di pre‐nursery dan main nursery b. Untuk jenis DP Marihat ada 12 (dua belas) kelompok utama yang harus ditanam terpisah, yaitu BJ, DS, MA, LM, RS, YA, DS x NI, MA x NI, DS x BJ, RS x DS, MA x RS, BJ x RS. Ke 12 kelompok utama itu mencakup 36 kategori persilangan (Tabel 2.2)

c. Untuk DP Rispa ada 2 (dua) kelompok utama, yaitu DP dan DYP (jenis Dumpy, lebih pendek dari DP)

Tabel 2.2. Pengelompokan bibit Marihat kedalam 12 kelompok utama dan 36 kategori. Kelompok utama Kategori (nomor persilangan) BJ 01 – 04 DS 02 – 29 02 – 42 02 – 43 02 – 44 02 – 50 MA 03 – 05 02 – 09 02 – 45 03 – 46 03 – 47 03 – 49 03 – 59 03 – 60 03 – 63 03 – 64 LM 04 – 17 RS 05 – 27 05 – 28 05 – 30 05 – 31 05 – 32 05 – 66 YA 09 – 15 09 – 19 09 – 20 09 – 67 09 – 68 DS * NI 10 – 34 MA * NI 11 – 33 11 – 37 DS * BJ 12 – 56 12 – 57 RS * DS 13 – 69 MA * RS 15 – 70 BJ * RS 22 – 71

Catatan : Penanaman kategori yang berlainan dalam kelompok utama yang sama dapat dilakukan untuk satu blok di lapangan. 20 cm 30 cm 20 cm 15 cm 30 cm 50 cm Blok/Afd : Jumlah Kecambah : Tgl ditanam : Asal kecambah : Nama Kelompok : Penanggungjawab : Blok/Afd : Jumlah Kecambah : Tgl ditanam : Tgl Transplanting : Asal kecambah : Nama Kelompok : Penanggungjawab : Papan label di Pre‐Nursery Papan label di Main‐Nursery

d. Untuk DP Socfindo ada 2 (dua) kelompok utama yang mencakup 22 kategori persilangan (Tabel 2.3)

e. Dibuat papan label untuk pemisahan kelompok bibit dengan ukuran 15 x 20 cm, tinggi 30 cm dari permukaan tanah, cat dasar warna putih dan tulisan warna hitam. Tabel 2.3. Pengelompokan bibit Socfindo kedalam 2 kelompok utama dan 22 kategori. Kelompok utama Kategori (nomor persilangan) IL 0505 0511 2505 4205 4211 4905 4911 5005 5011 5105 5111 5405 5411 6311 6405 6722 SL 0811 3011 6105 6205 6405 6505 2.1.9. Penanaman

a. Kecambah yang diterima harus disimpan dan dibuka di tempat yang ternaungi/tidak terkena sinar matahari langsung

b. Kecambah yang masih dalam bungkusan plastik sebelum dibuka terlebih dulu dipisah‐pisahkan sesuai dengan nomor kelompoknya

c. Sebelum ditanam, semua bungkusan plastik kecambah dibuka dan disimpan ditempat yang sejuk. Kecambah harus segera ditanam pada hari itu juga atau paling lama 1 (satu) hari setelah penerimaan kecambah d. Penanaman kecambah harus dilakukan per kelompok. Sebelum

penanaman kecambah, babybag yang telah diisi tanah harus disiram terlebih dahulu

e. Penanaman kecambah harus dilakukan dengan hati‐hati/teliti agar akar dan pucuk tidak patah, dengan cara sebagai berikut :

- Buat lubang tepat di tengah babybag sedalam 2 – 2,5 cm dengan menggunakan jari

- Letakkan kecambah dengan posisi bagian akar di sebelah bawah dan pucuk menghadap keatas

- Timbun kembali dengan tanah setebal 1 – 1,5 cm dan tidak boleh dipadatkan

- Kecambah yang belum jelas perbedaan bakal akar dan daunnya dapat ditunda penanamannya, sedangkan yang terlalu panjang akarnya dapat dipertahankan sampai 5 cm dari pangkalnya, selebihnya harus dipotong

f. Setelah penanaman, papan label harus dipasang dengan mencantumkan nama kelompok kecambah yang ditanam.

2.1.10. Penyiraman

a. Penyiraman bibit dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari. Bila pada malam hari turun hujan > 10 mm, maka besok paginya tidak perlu disiram. Kebutuhan air adalah 0,2 – 0,3 liter per babybag per hari b. Penyiraman dilakukan dengan menggunakan selang air yang dilengkapi

dengan kepala gembor di ujungnya, agar tanah tidak keluar dari

babybag

c. Penyiraman dapat juga dilakukan dengan gembor dan persediaan air diambil dari drum yang ditempatkan pada setiap blok pre‐nursery

d. Penyiraman adalah salah satu perlakuan pemeliharaan yang terpenting dan harus dilaksanakan dengan sebaik‐baiknya terutama dalam fase awal di pre‐nursery.

2.1.11. Pemupukan

a. Program aplikasi pemupukan dapat dilihat pada Tabel 2.4, pada pre‐

nursery selalu dilakukan pemupukan dengan cara menyiramkan larutan

pupuk dengan menggunakan gembor

b. Penyiraman dengan larutan pupuk baru dapat dilakukan jika penyiraman dengan air pada sore hari telah selesai

c. Untuk memudahkan pelaksanaan pemberian pupuk dalam bentuk larutan, maka direkomendasikan untuk membuat larutan stok terlebih dahulu. Larutan stok ini harus diencerkan sebelum disemprotkan/ disiramkan ke bibit

d. Buat larutan stok urea, dengan cara melarutkan 300 g urea ke dalam 3 liter air. Untuk membuat larutan semprot atau siram, encerkan 300 ml larutan stock urea ke dalam 14.700 ml air, lalu diaduk merata. Larutan ini cukup untuk 300 bibit

e. Buat larutan stok NPK, dengan cara melarutkan 300 g NPK 15:15:6:4 ke dalam 3 liter air. Untuk larutan semprot atau siram, encerkan 300 ml larutan stok NPK ke dalam 14.700 ml air, lalu diaduk merata. Larutan ini cukup untuk 300 bibit

f. Pemberian larutan pupuk dapat disemprot dengan menggunakan pompa semprot (knapsack sprayer) atau disiram dengan menggunakan gembor

g. Gunakan pompa semprot yang bebas dari herbisida dan atau pestisida. h. Penyemprotan larutan pupuk dapat digabung dengan fungisida atau

insektisida

i. Apabila muncul gejala akibat defisiensi unsur hara yang spesifik atau gejala‐gejala lain karena efek pemupukan, maka harus segera dilaporkan ke Departemen Riset, riwayat perlakuan sebelumnya dengan disertai foto dari gejala yang dimaksud

j. Gejala defisiensi hara yang spesifik dari unsur tersebut dibawah ini, dapat diperlakukan sebagai berikut :

- Boron : Dilakukan penyemprotan dengan 2,5 g HGFB per liter (konsentrasi 0,25%)

- Magnesium : Dilakukan penyemprotan dengan 10 g MgSO4.7H2O

per liter (konsentrasi 1%)

- Copper : Dilakukan penyemprotan dengan 0,5 g CuSO4.5H2O

per liter (konsentrasi 0,05%)

k. Setelah umur bibit 12 minggu di babybag pindahkan ke largebag. Jika pada umur 12 minggu bibit belum dipindahkan dari babybag, maka pemupukan harus tetap dilanjutkan dengan dosis umur 11 minggu yaitu 30 g urea /15 liter air/300 bibit setiap minggu sampai bibit dipindahkan l. Jangan memberikan pupuk dalam bentuk granular pada babybag.

Tabel 2.4. Program pemupukan pembibitan kelapa sawit di pre ‐ nursery

Minggu Cara aplikasi Jumlah pupuk per bibit

Pada saat pengisian tanah baby bag Dicampur dengan tanah polybag 10 g RP untuk baby polibag 5 6 7 8 9 10 11 Disemprot / Disiram Disemprot / Disiram Disemprot / Disiram Disemprot / Disiram Disemprot / Disiram Disemprot / Disiram Disemprot / Disiram 30 g urea/15 l air/300 bibit 30 g Cpd 55/15 l air/300 bibit 30 g urea/15 l air/300 bibit 30 g Cpd 55/15 l air/300 bibit 30 g urea/15 l air/300 bibit 30 g Cpd 55/15 l air/300 bibit 30 g urea/15 l air/300 bibit Note : Cpd 55 = pupuk majemuk 15:15:6:4

2.1.12. Pemberian Mulsa

Pemberian mulsa dilakukan pada tahap pre‐nursery dan main nursery sebagai berikut :

a. Mulsa berupa cangkang ditabur dalam babybag di sekitar bibit setebal 2,5 cm menutupi permukaan tanah (mulsa tidak boleh menyentuh bibit) b. Mulsa yang terbawa air hujan atau penyiraman segera diganti

c. Fiber dari mesocarp, alang ‐ alang atau tanaman yang bagian bunganya tidak diikutkan dapat digunakan untuk mulsa dengan catatan air penyiraman masih dapat masuk ke dalam tanah

d. Pemberian mulsa dapat mencegah petumbuhan gulma di dalam

babybag dan mengurangi evaporasi.

2.1.13. Pengendalian Gulma

a. Pengendalian gulma di pre‐nusery hanya dilakukan dengan cara manual yaitu dengan mencabuti seluruh jenis gulma yang tumbuh di dalam

babybag

b. Gulma yang telah dicabuti, dikumpulkan dan disingkirkan dari areal pembibitan

c. Bersamaan dengan pengendalian gulma tersebut, untuk bibit yang doyong dilakukan penegakan, sedangkan untuk bibit yang akarnya tersembul dilakukan penambahan tanah ke dalam babybag.

2.1.14. Pengendalian Hama dan Penyakit

a. Waspada terhadap gejala serangan hama dan penyakit, agar tidak terjadi out break. Metode pengendalian hama dan penyakit di pembibitan dapat dilihat pada Tabel 2.5

b. Untuk pembibitan diperlukan stok insektisida dan fungisida di gudang kebun adalah 4 x 3,5 liter/ha atau 3,5 kg/ha per jenis insektisida maupun fungisida

c. Hindari penyimpanan insektisida dan fungisida bercampur dengan bahan lainnya, seperti herbisida dan pupuk d. Pompa semprot yang dipakai untuk insektisida/ fungisida harus khusus dan tidak boleh dipakai untuk keperluan lainnya.

Tabel 2.5. Pedoman pengendalian hama dan penyakit di pembibitan kelapa sawit Jenis hama & penyakit Gejala serangan Pestisida yang digunakan Jenis Konsentrasi (%) Cara aplikasi Apogonia sp dan Adoretus sp Lapisan pidermisnya dikikis atau helai daun dimakan seluruhnya (terjadi lobang‐lobang) Thiodan 35 EC 1,5 Semprotkan ke daun pada sore hari rotasi 1 – 2 kali seminggu Ulat api dan Ulat kantong Memakan daun atau epidermis nya saja Decis 2,5 EC Thiodan 35 EC Gusadrin 150 WSC Nuvacron 150 SCW 0,06 1,5 Semprotkan ke daun, rotasi bila ada serangan Belalang (Valanga) Terutama memakan tepi daun Decis 2,5 EC Gusadrin 150 WSC Nuvacron 150 SCW 0,06 Semprotkan ke daun, rotasi bila 2 kali sebulan Tungau dan kutu (Mile dan Aphid) Menyerang sebelah bawah daun terutama daun yang lebih tua menyebabkan daun berbintik‐bintik, cenderung mengering, serangan timbul karena musim kemarau panjang Perfekthion 400 EC Anthio 330 EC 0,125 Semprotkan ke daun, rotasi bila ada serangan Penyakit daun Anthracnose Daun bercak‐bercak terang, coklat hitam, mengering mulai dari ujung. Gejala ini diduga akibat bibit terlalu lembab karena pelindung Dithane M‐45 80 WP 0,15 Semprotkan ke daun, rotasi 10‐15 hari sekali Penyakit daun Leaf Spot (bercak daun) Daun bercak‐bercak bundar, kuning terang kemudian coklat dan cekung dikelilingi oleh halo yang berwarna hijau kekuningan. Selanjutnya bercak bertambah besar dan saling bertemu satu sama lainnya. Dithane M‐45 80 WP 0,20 Siramkan pada tanah di dalam polybag sampai jenuh

Semai Normal

Semai dengan bentuk terpuntir Semai tumbuh abnormal karena herbisida

Daun semai menggulung Semai “Collante”

Semai tegak Semai berdaun sempit (seperti daun alang-alang)

2.1.15. Seleksi/Pengafkiran

a. Seleksi bibit dilakukan untuk membuang bibit yang mempunyai bentuk dan pertumbuhan yang abnormal serta bibit yang terserang hama dan penyakit. Pedoman seleksi bibit di pre‐nursery dapat dilihat pada Gambar 2.4. a. Semai Normal b. Kelainan‐kelainan semai karena kesalahan kultur teknis c. Semai Abnormal di Pre‐Nursery Gambar 2.4. Pedoman seleksi bibit di pre‐nursery

b. Bibit yang abnormal dikumpulkan secara terpisah, dan harus diperiksa kembali untuk kemudian segera dimusnahkan (dibuat berita acara pemusnahan bibit)

c. Seleksi bibit di pre‐nursery dilakukan dalam 2 tahap, yaitu : - Tahap I : pada bibit 4 – 6 minggu

- Tahap II : pada saat sebelum bibit ditransplanting ke main nursery d. Pada kondisi normal, seleksi selama di pre‐nursery + 5 – 10 % dari

populasi bibit

e. Seleksi bibit dilakukan petak per petak dengan membandingkannya pada pertumbuhan rata‐rata di petak tersebut. Bibit yang normal mempunyai bentuk daun lanceolate, dimana tiap daun yang keluar pada akhirnya pertumbuhannya akan lebih besar dari daun yang terdahulu.

2.1.16. Pemisahan dan Perawatan Doubletone

a. Pada saat transplanting bibit ke pembibitan utama (MN), semua bibit kembar dipisahkan dan ditempatkan segera pada tempat terpisah

b. Babybag bibit doubletone disiram dengan air agar cukup lembab, kemudian dibelah pada bagian tengah antara dua bibit doubletone tersebut dengan menggunakan pisau yang tajam, untuk menghasilkan 2 bibit. Setiap bibit memiliki setengah bagian tanah babybag

c. Kemudian bibit tersebut dimasukkan dalam babybag yang baru dan ditambahkan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk RP dengan rasio 10 kg RP untuk 1 m3 tanah kering

d. Bibit ditaruh dalam bedengan yang diberi naungan dan papan dengan label sesuai dengan label asalnya.

e. Bibit disiram dengan sistem kabut. Penyiraman dilakukan selama 10 jam per hari selama 14 hari

f. Jika sistem penyiraman kabut tidak ada, dapat disiram dengan air empat kali dari standar penyiraman di pre‐nursery

g. Pemupukan dilakukan dengan aturan yang berlaku di pre‐nursery

h. Penyemprotan insektisida dan fungisida dilaksanakan setiap minggu sekali. Jaringan tanaman yang mati digunting, dikumpulkan untuk selanjutnya dibakar di luar lokasi pembibitan

i. Apabila pertumbuhan bibit doubletone telah stabil dan daun baru jelas telah tumbuh ( ± 1 bulan) maka naungan dapat diambil secara progresif (bertahap)

j. Apabila bibit telah benar‐benar kuat, lakukan seleksi biasanya berkisar 1,5 bulan setelah pemisahan doubletone, kemudian pindahkan ke main

nursery.

2.1.17. Administrasi Pembibitan

Untuk mendukung kelancaran teknis operasional lapangan di pembibitan, diperlukan sarana administrasi yang baik sehingga data yang disajikan tepat dan up to date, mulai dari tahap penerimaan kecambah, pre‐

nursery, main nursery hingga saat pemindahan ke lapangan.

2.2. Tahap Main Nursery (MN) 2.2.1. Persiapan Main Nursery

a. Luas areal untuk main nursery disesuaikan dengan perencanaan jumlah bibit yang akan ditanam

b. Satu hektar areal dapat menampung + 14.260 bibit dengan jarak 90 cm x 90 cm x 90 cm segitiga sama sisi. Jarak tersebut dipakai jika bibit akan dipindah ke lapangan pada umur 12 – 15 bulan

c. Infrastruktur main nursery berupa jalan dan pipa saluran air harus sudah diselesaikan selambat‐lambatnya 2 bulan sebelum transplanting bibit.

Lay out sarana dan infrastruktur di pembibitan disajikan pada Gambar

2.5

d. Pipa inlet untuk pengambilan air dari sumur atau sungai harus dilengkapi dengan saringan yang dapat dibuat dari drum, yang dilubangi pada sisi‐ sisinya. Gambar 2.5. Lay out jalan dan saluran air di pembibitan kelapa sawit Pipa utama Pipa utama Pipa konsumen Keterangan 100 m Mesin pompa air 5 m 50 m 33 m

2.2.2. Pengisian dan Penempatan Largebag

a. Largebag dengan ukuran standar 40 cm x 50 cm tebal 0,20 mm atau dalam 1 kg largebag berisi 18 – 20 lembar largebag, berwarna hitam, model duduk, terbuat dari polyethene dan sisinya berlubang (4 baris berjarak 5 cm x 5 cm mulai tengah kantong bagian bawah)

b. Tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas (top soil) dan tidak bercampur dengan batu‐batu kerikil. Tekstur tanah sebaiknya lempung berliat dan mempunyai sifat drainase yang baik c. Tiap 100 kg tanah kering dicampur merata dengan 500 g RP, dengan cara pencangkulan sampai homogen d. Isikan tanah tersebut ke largebag (+ 20 kg per largebag) sampai setinggi + 1 cm dari bibir kantong. Pengisian tanah diusahakan cukup padat dan berdiri tegak (tidak bengkok atau patah pinggang). Tanah yang diisikan ke dalam largebag harus dalam keadaan kering

e. Jangan sekali‐kali mengisi tanah basah apalagi yang berkadar liat tinggi ke dalam largebag karena akan terjadi pemadatan yang berakibat buruk bagi pertumbuhan akar

f. Bila mana tidak tersedia top soil maka dapat digunakan solid decanter atau POME dengan perbandingan 100 kg tanah : 10 kg solid decanter atau 0,5 liter POME plus 0,5 kg pupuk urea atau 10 kg fiber. Aduk secara merata tanah dengan penyubur tanah tersebut dan biarkan selama 2 minggu sebelum digunakan

g. Bersamaan dengan pengisian tanah ke dalam largebag dilakukan pemancangan

h. Sewaktu pengisian dan penjarangan largebag, harus dihindari mengangkat largebag pada bagian bibir, karena akan mengakibatkan

largebag robek

i. Lakukan konsolidasi pada masing‐masing largebag, sebagai berikut : - Menegakkan posisi largebag agar tidak bengkok (tidak patah

pinggang)

- Meluruskan barisan tanaman

- Meratakan dan menambahkan tanah kedalam largebag hingga

permukaan tanah 1 cm dari bibir largebag - Mencabut gulma yang tumbuh - Melakukan penyiraman j. Pekerjaan ini harus selesai 2 – 4 minggu sebelum transplanting.

2.2.3. Transplanting dari PN ke MN

a. Transplanting bibit ke main nursery dilakukan setelah bibit berumur + 3 bulan (4‐5 daun)

b. Transplanting bibit dilakukan per kelompok bibit, upayakan tidak tercampur dengan kelompok bibit lainnya

c. Sebelum transplanting, tanah di largebag disiram dengan air sampai jenuh. Hal ini untuk memudahkan penanaman bibit dan mengurangi tingkat kematian bibit sewaktu transplanting

d. Bibit yang sudah diseleksi di pre‐nursery, diecer ke masing‐masing

largebag yang akan ditanami

e. Cara penanaman bibit ke largebag adalah sebagai berikut :

- Buat lubang di tengah‐tengah largebag dengan menggunakan pipa bor yang panjang yang diameternya sama dengan diameter babybag

- Potong dasar babybag dengan menggunakan pisau tajam lalu masukkan ke dalam lubang yang sudah dibuat di largebag, kemudian plastik babybag ditarik keluar melalui bibit. Usahakan agar tanah dalam babybag tidak pecah

- Antara tanah dalam largebag dengan bola tanah babybag dipadatkan dan permukaannya sama tinggi (bonggol/leher batang tidak terbenam dan akar tidak kelihatan)

f. Papan label dipasang setelah transplanting per kelompok selesai. Kemudian lakukan penyiraman yang cukup pada semua largebag tersebut. Permukaan tanah dalam largebag diberi mulsa berupa cangkang (shell), serabut (fibre), bunga jantan kelapa sawit, daun lalang dan lain‐lain. Tujuannya adalah untuk konservasi tanah dan air di

largebag.

2.2.4. Penyiraman

a. Penyiraman bibit dilakukan 2 kali sehari, yaitu sejak pagi hingga pukul 11.00 dan dari pukul 15.00 sampai selesai. Kebutuhan air rata‐rata untuk setiap bibit adalah + 2‐3 liter per largebag per hari bergantung pada umur bibit

b. Bila terjadi hujan lebih dari 10 mm pada hari sebelumnya, maka tidak perlu dilakukan penyiraman pada hari itu

c. Penyiraman dilakukan dengan selang air sumisansui yang mempunyai lubang halus dan mengeluarkan butiran air yang halus, agar erosi tanah dan hilangnya pupuk granular dari dalam largebag dapat dihindari

d. Jangan sekali‐kali menyiram dengan selang air tanpa kepala gembor di ujungnya (ditembakkan langsung ke tanah largebag)

e. Ditugaskan 1 (satu) orang operator khusus dengan tugas : - Mengelola mesin pompa air

- Memeriksa serta memperbaiki pipa air di lokasi pembibitan setiap harinya 2.2.5. Pemupukan a. Pemupukan sesuai dengan program yang telah direkomendasikan dapat dilihat pada Tabel 2.6. Tabel 2.6. Program pemupukan bibit di main nursery

Minggu Cara Aplikasi Jumlah pupuk per bibit

Pada saat pengisian tanah polybag besar 1 minggu sebelum pemindahan bibit dicampur dengan tanah polybag 100 g RP untuk large bag 13 15 17 19 21 23 25 29 33 37 41 45 49 53 Disebar Disebar Disebar Disebar Disebar Disebar Disebar Disebar Disebar Disebar Disebar Disebar Disebar Disebar 5 g 15:15:6:4 5 g 15:15:6:4 5 g 15:15:6:4 5 g 15:15:6:4 7 g 15:15:6:4 7 g 15:15:6:4 15 g 15:15:6:4 10 g Urea 25 g 15:15:6:4 15 g Urea 30 g 15:15:6:4 20 g Urea 35 g 15:15:6:4 25 g Urea Jika lebih dari 12 bulan, maka setiap 3 bulan dilakukan pemupukan Disebar 25 g 15:15:6:4

b. Apabila muncul gejala defisiensi unsur hara yang spesifik, maka segera laporkan kepada Dept. Riset dengan disertai informasi perlakuan sebelumnya dan foto dari gejala yang dimaksud

c. Pemupukan dilakukan dengan takaran. Tidak dibenarkan memupuk tanpa takaran (disebar langsung dengan tangan). 2.2.6. Pengendalian Gulma a. Gulma di dalam largebag - Pengendalian gulma di dalam largebag dilakukan dengan cara manual setiap bulan sampai bibit cukup besar

- Tidak diperbolehkan mengendalikan gulma di dalam largebag dengan menggunakan herbisida - Konsolidasi bibit (mendirikan dan menegakkan bibit doyong) dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma - Pemberian mulsa dapat menekan pertumbuhan gulma. b. Gulma di antara large bag

- Pengendaliannya dapat dilakukan dengan penyemprotan 2 ‐2,5 liter herbisida Round‐up 480 AS per ha blanket (konsentrasi 0,5%)

- Nozzel dari sprayer yang digunakan adalah polijet kuning/VLV 200 dan

posisinya harus lebih rendah dari permukaan large bag pada saat penyemprotan. Tindakan ini harus diawasi dengan ketat

- Tidak dibenarkan melakukan penyemprotan dengan herbisida 2,4 D‐ amine.

2.2.7. Pengendalian Hama dan Penyakit

a. Mandor bibitan harus waspada terhadap gejala adanya serangan hama dan penyakit agar tidak terjadi out break dan pengendaliannya dapat segera dilakukan

b. Biasanya serangan hama Apogonia sp terjadi karena pengendalian gulma yang tidak “up to‐date”

c. Metode pengendalian hama dan penyakit di pembibitan harus sesuai dengan rekomendasi

d. Stok insektisida dan fungisida yang jenisnya sesuai dengan rekomendasi harus tersedia di gudang kebun, dan harus dihindarkan penyimpanan bahan tersebut dalam jumlah berlebihan.

2.2.8. Seleksi dan Pengafkiran

a. Bibit yang abnormal dikumpulkan secara terpisah, dan harus diperiksa kembali untuk kemudian segera dimusnahkan/dicincang yang harus disertai berita acara pemusnahan b. Seleksi bibit di main‐nursery dilakukan dalam 4 tahap, yaitu : - Tahap I : umur bibit 4 bulan - Tahap II : umur bibit 6 bulan - Tahap III : umur bibit 8 bulan - Tahap IV : pada saat sebelum bibit ditanam ke lapangan

c. Beberapa bentuk bibit yang abnormal dan harus disingkirkan sewaktu seleksi adalah :

1) Kelainan pada keragaan tanaman :

- Bibit tumbuh meninggi dan kaku, sudut pelepah dengan sumbu batang lebih tajam (gejala steril). Gejala ini muncul setelah + 2‐3 bulan di bibitan

- Permukaan tajuk rata, bentuk bibit memendek karena pelepah yang muda tidak mau memanjang dan lebih pendek dari pada pelepah yang tua. Terjadi setelah + 2‐3 bulan di bibitan

- Bibit tumbuh terkulai, terjadi setelah + 6 bulan di bibitan

- Anak daun tidak membelah sedangkan anak daun pada bibit yang lain yang umurnya sama telah membelah. Terjadi setelah + 3‐4 bulan di bibitan.

2) Kelainan pada bentuk anak daun (leaflet) :

- Sudut anak daun dengan tulang daun sangat tajam (cenderung steril). Terjadi setelah + 3 bulan di bibitan

- Helaian anak daun sempit seperti jarum, kadang‐kadang

menggulung dan membentuk sudut yang tajam dengan tulang daun. Terjadi setelah + 3 bulan di bibitan

- Anak daun pendek‐pendek dan terjadi setelah + 5 bulan di bibitan. - Anak daun tersusun sangat rapat atau sebaliknya tersusun jarang‐

jarang. Terjadi setelah + 5 bulan di bibitan 3) Kelainan kecepatan pertumbuhan :

Bentuk dan daunnya normal tetapi pertumbuhannya sangat lambat. Bibit yang demikian (stunted seedling) termasuk bibit yang dibuang. d. Persentase seleksi dari pre‐nursery sampai dengan ditanam ke lapangan

berkisar antara 20 ‐ 25%, bergantung pada jenis bibit dan rekomendasi dari instansi produsenl kecambahnya

e. Bibit abnormal akibat serangan hama, penyakit, defisiensi unsur hara dan kesalahan tindakan kultur teknis seperti terkena percikan herbisida dan terbakar karena pemupukan yang berlebihan, dapat dipelihara terus dengan perlakuan khusus. Bila 3‐4 bulan setelah perawatan tidak ada perbaikan /perubahan maka bibit harus dibuang/ dimusnahkan f. Pedoman seleksi bibit di main nursery dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6. Pedoman seleksi bibit di main nursery

Bibit rata atas Bibit anak daun sempit Bibit daun tidak pecah

Bibit internode lebar Bibit internode pendek Khimera

Bibit kerdil (kanan) dibandingkan dengan bibit normal

Bibit normal (atas) dan bibit raksasa (bawah). Perhatikan perbedaannya pd ukuran dan warna pangkal petiol

Bibit sakit yg terkena crown desease mudah diidentifikasi di pembibitan dan hrs dimusnahkan raksasa (bawah). Perhatikan perbedaannya pd ukuran dan warna pangkal petiol

2.2.9. Transplanting ke Lapangan

a. Bibit kelapa sawit siap dipindahkan ke lapangan pada umur 12 ± 2 bulan. b. Satu bulan sebelum pemindahan ke lapangan, dan diulangi lagi dua

minggu kemudian, largebag diangkat dan diputar 1800. Cara ini dilakukan untuk memutuskan perakaran yang telah menembus largebag agar transplanting shock dapat dikurangi

c. Untuk mencegah kerusakan daun bibit/cabang sewaktu pemindahan bibit ke lapangan (transportasi) dianjurkan mengikat cabang bibit dengan tali plastik

d. Sebelum bibit sawit dipindahkan ke lapangan dilakukan penyiraman i tanah largebag sampai jenuh

e. Pemindahan bibit ke lapangan harus dilakukan per kelompok bibit (jenis bibit). Peta rencana penanaman di lapangan harus dipersiapkan. Diusahakan blok yang sama ditanami jenis bibit dari kelompok yang sama.

2.3. Bibit Umur > 12 bulan

a. Bibit berumur sampai dengan 24 bulan masih berada di pembibitan utama. Bibit digunakan untuk penyisipan, untuk memperkecil perbedaan pertumbuhan tanaman asli dengan tanaman sisipan

b. Bilamana bibit bertahan di pembibitan lebih dari 24 bulan maka penjarangan polybag dari 90 cm segitiga sama sisi menjadi 150 cm segitiga sama sisi. Tata letak pembibitan harus diubah untuk menyediakan jalur pengawasan setiap 4 polybag. Oleh karena itu satu baris polybag harus dipindahkan untuk setiap 5 baris polybag

c. Untuk mendapatkan tinggi semprotan 2 m, tekanan pengoperasian selang sumisansui harus dipertahankan pada 0,8 kg/cm2 dengan jarak antara selang maksimum 3,8 m. Pengairan harus terus dilakukan sampai kelembaban tanah di areal pembibitan terpenuhi

d. Pemangkasan pelepah lateral pertama kali dilakukan ketika bibit berusia 18 bulan. Walaupun demikian pemangkasan kerucut perlu diatur waktunya 4 bulan sebelum rencana penanaman di lapangan

e. Semua pelepah dengan ketinggian 120 cm dari permukaan tanah di

polybag dipotong menjadi 75 cm dengan menggunakan parang yang

tajam

f. Pelepah hasil pangkasan diletakkan diantara bibitan, jika jumlahnya berlebihan sebagian dibuang ke real pembibitan. Jika terserang

Curvularia maka pelepah pangkasan harus dibuang dan dibakar

g. Lakukan penyiraman sampai dengan kapasitas lapang

h. Tiga bulan sebelum penanaman dilakukan pemangkasan akar dengan cara memutar polybag dengan arah yang berlawanan. Tiga minggu

setelah pemangkasan polybag harus diputar kembali dan sore hari sebelum pemindahan, bibit harus disiram sampai kapasitas lapang

i. Bibit yang tertahan di pembibitan selama lebih dari 4 bulan biasanya sudah berbunga dan bunga ini harus pangkas pada saat pemangkasan pelepah

j. Penanaman harus dilakukan pada saat musim hujan

k. Sebelum dilakukan pindah tanam, pelepah bibit harus diikat dengan menggunakan tali rapiah pada 2 titik untuk memudahkan pemuatan dan pengangkutannya ke lokasi penanaman

l. Bila terjadi penundaan pengangkutan bibit harus disiram kembali

m. Setelah ditanam, pada saat pemadatan tanah tali rapiah tersebut harus dilepaskan.