BANDA ACEH

DISERTASI

LILI KASMINI 128109003

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ACEH

DISERTASI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Program Studi Biologi, di bawah pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara Prof xxxxxxx, dipertehankan pada tanggal 24

Januari 2019, di Medan, Sumatera Utara

LILI KASMINI 128109003

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2019

ANALISIS PERTUMBUHAN DAN BIOREPRODUKSI TIRAM DAGING (Crassostrea gigas) DI PERAIRAN PESISIR KOTA BANDA

ACEH

DISERTASI

Saya menyatakan bahwa disertasi ini adalah hasil karya sendiri, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya.

Medan, September 2019

Lili Kasmini 128109003

Sebagai sivitas akademika Universitas Sumatera Utara, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lili Kasmini

NIM : 128109003

Program Studi : Doktor Ilmu Biologi Jenis Karya Ilmiah : Disertasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sumatera Utara Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas disertasi saya yang berjudul :

Analisis Pertumbuhan dan Bioreproduksi Tiram Daging (Crassostrea gigas) di Perairan Pesisir Kota Banda Aceh

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Sumatera Utara berhak menyimpan, mengalih media, memformat, mengelola dalam bentuk data-base, merawat dan mempublikasikan disertasi saya tanpa meminta izin dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemegang dan atau sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, September 2019

Lili Kasmini

Tanggal : September, 2019

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Pimpinan Sidang : Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H, M.Hum Rektor USU Ketua : Prof. Dr. Ing. Ternala A. Barus, M.Sc USU Medan

Anggota : Dr. Kerista Sebayang, M.S USU Medan

Prof. Dr. Syafruddin Ulyas, M.Biomed USU Medan

Prof. Dr. Ali Sarong, M.Si USU Medan

Dr. Miswar Budi Mulya, M.Si USU Medan Prof. Dr. rer. nat. Binari Manurung, M.Si UNIMED

A. Identitas Diri

Nama : Lili Kasmini, M.Si

Tempat dan Tanggal Lahir : Trung Campli, 17 Desember 1968

Agama : Islam

NIP/NIK : 012409682005

Golongan/Pangkat : IIId/Penata Tk I

Pekerjaan : Staf STKIP Bina Bangsa Getsempena Jabatan Fungsional : Lektor

Alamat : Tanggul Krueng Aceh, No 34 Rukoh, Darussalam-Banda Aceh

Telp./Faks : 082366919644/-

Alamat e-mail : lili@stkipgetsempena.ac.id B. Riwayat Pendidikan

1990-1994 : Universitas Medan Area Jurusan Biologi 2001-2004 : Universitas Andalas Padang Jurusan Biologi 2013-2019 : Universitas Sumatera Utara Jurusan Biologi C. Riwayat Pekerjaan

2008-2014 : Staf pengajar program studi biologi STKIP

2014-sekarang : Ketua Sekolah Tinggi STKIP Bina Bangsa Getsempena D. Publikasi Ilmiah

No. Tahun Judul Penerbit/Jurnal

1 2015 Pengaruh Eksperimen Sains pada materi mencampur warna terhadap perkembangan kognitif Anak kelompok B2 pada TK Pertiwi Banda Aceh

Jurnal Buah Hati (Volume III Nomor 1.

Maret 2015):

2 2015 Pengaruh Metode Bermain Sentra Bahan Alam Terhadap Perkembangan Kreativitas Anak

Jurnal BUAH HATI (Volume II Nomor 2.

Oktober 2015) 3 2016 Pengaruh Metode Bermain Sentra Bahan Alam

Terhadap Perkembangan Kreativitas Anak

Jurnal BUAH HATI (Volume III Nomor 1.

Oktober 2016) 4 2016 Upaya Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada

Anak Melalui Kegiatan Bermain Peran

Prosiding Seminar Nasional Kepastian Hukum,

Nondiskriminasi dan

ISBN: 978-602-0898- 22-3

5 2016 Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Materi Budaya Hidup Sehat Terhadap Siswa SMA Negeri 3 Banda Aceh

Prosiding Seminar Nasional Akselerasi Inovasi Pendidikan Dalam Membentuk Karakter Bangsa ISBN:

978-602-74564-0-2 6 2016 Implementation of Big Book Media to Increase

Language Skills of Children In Group B PAUD Permata Hati Banda Aceh

Kumpulan Abstrak : Association Of

Malaysian Researchers and Sociall Services, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

7 2016 Desain Pembelajaran Pendidikan Seks bernuansa islami untuk AUD

ISBN : 978-602-1632-80-2

8 2017 Penerapan Model Pembelajaran Tgt (Teams Games Tournament) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sumber Daya Alam Di Kelas Iii Sd N 70 Kuta Raja Banda Aceh

Jurnal Tunas Bangsa Volume IV Nomor 2 Edisi maret 2017

9 2018 Analisis Minat Belajar Siswa Pada Tema Peduli Terhadap Mahluk Hidup Di Kelas Iv Sd Negeri 7 Bies

Jurnal Tunas Bangsa Volume V Nomor 1 Edisi maret 2018 10 2018 Morphometric study of pacyfic oyster

(Crassostrea gigas) in Banda ACEH

Prosiding Seminar Internasional

SEMIRATA ICST 2018

BANDA ACEH ABSTRAK

Tiram merupakan salah satu komoditas perikanan yang diminati oleh masyarakat Aceh, termasuk di Kota Banda Aceh. Eksploitasi berupa penangkapan berlebihan dan pencemaran pada perairan menyebabkan penurunan kuantitas maupun kualitas tiram daging di perairan Banda Aceh. Studi mengenai aspek pertumbuhan dan biologi reproduksi tiram butuh dilakukan untuk mendukung upaya budidaya dimasa mendatang dibutuhkan untuk menjaga tiram sehingga dapat terus lestari. Penelitian dilakukan selama enam bulan sejak Juli hingga Desember 2017. Sampel diambil dari dua lokasi penelitian yaitu perairan Tibang dan Ulee Lheu, dengan masing-masing lokasi dibagi kembali menjadi tiga titik stasiun pengambilan sampel. Metode penelitian yang digunakan adalah purposive random sampling. Analisis data meliputi pengukuran morfometrik, prediksi usia, laju mortalitas, pola rekruitmen, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, fekunditas, dismorfisme seksual, rasio jenis kelamin, dan analisis siklus reproduksi. Analisis parameter kualitas perairan dan keragaman fitoplankton juga dilakukan di agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan bioreproduksi tiram. Sampel tiram yang didapatkan dari dua lokasi penelitian memiliki karakter morfologi yang berbeda secara signifikan (p<0,05). Pertumbuhan tiram terjadi secara allometrik negatif, sebagian besar tiram yang diambil berumur 1 tahun. Tiram jantan pertama kali matang gonad pada ukuran 26,40 mm di Tibang dan 25,45 mm di Ulee Lheue. Tiram betina pertama kali matang gonad pada ukuran 20,46 mm di Tibang dan 25,24 mm di Ulee Lheue. Puncak pemijahan terjadi pada bulan Agustus, dengan rerata fekunditas 17.360.821 telur/ekor pada Tibang dan 17.108.206 telur/ekor pada Ulee Lheue.

Pada penelitian ini didapatkan tiram berjenis kelamin hermafrodit. Lingkungan perairan di kedua lokasi penelitian masih mendukung pertumbuhan tiram. Kelimpahan plankton pada kedua perairan tidak mempengaruhi jenis kelamin dan rasio seksual tiram.

Kata Kunci : bioreproduksi, Crassostrea gigas, pertumbuhan

BANDA ACEH ABSTRACT

Oysters are one of the fisheries commodities that people in Aceh are interested in.

Exploitation in the form of overfishing and water pollution causes a decrease in the quantity and quality of meat oysters in the coastal area of Banda Aceh. Studies related to growth and the reproductive biology of oysters need to be carried out to support cultivation efforts for the preservation of oysters. The study was conducted for six months from July to December 2017. Samples were taken from two research sites in Tibang and Ulee Lheue, with each location being divided into three sampling stations. The research method uses purposive random sampling. Data analysis included morphometric measurements, age prediction, mortality rate, recruitment pattern, gonadal maturity level, gonadal maturity index, fecundity, sexual dysmorphism, sex ratio, and reproductive cycle analysis. Analysis of the parameters of water quality and phytoplankton diversity was also carried out in order to determine the effect on the growth and bioreproduction of oysters.

Samples obtained from the two study sites had significantly different morphological characters (p <0.05). Oyster growth is allometrically negative, most oysters taken are 1 year old. The male oyster gadads were first matured at 26.40 mm in Tibang and 25.45 mm at Ulee Lheue. The female oyster gonads were first matured at 20.46 mm in Tibang and 25.24 mm in Ulee Lheue. The peak spawning period occurred in August, with an average fecundity of 17,360,821 eggs/oysters in Tibang and 17,108,206 eggs/oysters at Ulee Lheue. In this study, hermaphrodite sex oysters were obtained. The aquatic environment in both research locations is able to support the growth of oysters. Plankton abundance in both study locations did not affect the sex ratio of oysters

Keywords : bioreproduction, Crassotrea gigas, growth

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala karena segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Penelitian yang telah dilaksanakan sejak bulan Juli hingga Desember 2017 ini berjudul Analisis Pertumbuhan dan Bioreproduksi Tiram Daging (Crassostrea gigas) di Perairan Pesisir Kota Banda Aceh. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

a) Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H, M.Hum selaku Rektor USU atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk penulis menyelesaikan program pendidikan Doktor dalam bidang Ilmu Biologi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Medan.

b) Dr. Kerista Sebayang, MS selaku dekan FMIPA USU dan Prof. Dr. Syarifruddin Ilyas, M.biomed selaku Ketua Program Studi Ilmu Biologi yang telah memberi dukungan dan motivasi pada penulis.

c) Prof. Dr. Ing. Ternala A. Barus, M.Sc., Prof. Dr. Ali Sarong, M.Si., Dr. Miswar Budi Mulya, M.Si., selaku pembimbing atas waktu, ilmu, arahan, dan kesabaran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan disertasi ini,

d) Prof. Dr. Syafruddin Ilyas, M.Biomed dan Prof. Dr. rer.nat Binari Manurung, M.Si selaku penguji atas segala waktu, saran dan masukan membangun yang telah diberikan terhadap disertasi ini,

e) Yayasan Pendidikan Getsempena dan seluruh civitas STKIP Bina Bangsa Getsempena yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Sumatera Utara,

f) Dr. Agung Setia Batubara, M.Si yang telah banyak membantu dalam penyelesaian disertasi ini,

Penulis juga mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya pada suami tercinta Hidayatullah Daud, MT dan anak-anak tersayang yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan pendidikan ini. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 24 Januari 2019

Lili Kasmini

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TESIS I

PANITIA PENGUJI II

RIWAYAT HIDUP III

ABSTRAK V

ABSTRACT VI

PRAKATA VII

DAFTAR ISI VIII

DAFTAR TABEL XI

DAFTAR GAMBAR XIII

DAFTAR LAMPIRAN XVII

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Perumusan Masalah 4

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Kebaruan Penelitian 6

1.5 Manfaat Penelitian 6

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 7

BAB II TINJUAN PUSTAKA 8

2.1. Morfologi Tiram Daging 8

2.1.1. Cangkang Tiram 8

2.1.2. Mantel Tiram 11

2.1.3. Sistem Pencernaan 12

2.1.4. Gonad Tiram 13

2.2 Aspek Biologi 14

2.2.1. Dasar Taksonomi atau Klasifikasi 14

2.2.2. Tingkatan Taksonomi 15

2.2.3. Klasifikasi dan Habitat 16

2.2.4 Substrat Dasar 18

2.2.5 Peranan Tiram Daging Terhadap Ekosistem 19

2.3 Kebiasaan Makan Tiram Daging 19

2.3.1 Regulasi Volume Ingesti pada Tiram Daging 19 2.3.2 Seleksi Partikel Sebelum Proses Ingesti 20

2.4 Pertumbuhan Tiram Daging 20

2.4.1 Laju Pertumbuhan Tiram Daging 21

2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan 21

2.4.4 Kurva Pertumbuhan 23

2.5 Dinamika Populasi 24

2.5.1 Dinamika Populasi dan Stok 24

2.5.2 Rekruitmen 25

2.5.3 Mortalitas 26

2.6 Biologi Reproduksi Tiram 28

2.6.1 Organ reproduksi pada tiram 28

2.6.2 Rasio Seksualitas Tiram 29

2.6.3 Tingkat Kematangan Gonad 30

2.6.4 Indeks Kematangan Gonad 31

2.6.5 Fekunditas 31

2.6.6 Dismorfisme Seksual 32

2.6.7 Rasio Seksual 33

2.7 Fase Kematangan Gonad 33

2.7.1 Gametogenesis Jantan 34

2.7.2 Gametogenesis Betina 35

2.7.3 Faktor yang Mempengaruhi Gametogenesis 36

2.8 Pemijahan 37

2.9 Faktor Lingkungan 40

2.9.1 Suhu 40

2.9.2 Salinitas 40

2.9.3 Kedalaman 41

2.9.4 Tekstur subtrat 41

2.9.5 Derajat keasaman (PH) 41

2.9.6 Oksigen terlarut 42

2.9.7 Komposisi C- Organik 42

2.10 Crassostrea Sp. 43

2.10.1 Manfaat Crassostrea gigas Terhadap Ekologi 47

BAB III METODELOGI PENELITIAN 48

3.1 Metode Penelitian 48

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 48

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 49

3.3.1 Penentuan Stasiun Pengamatan 51

3.4 Pengumpulan Data 51

3.4.1 Metode Identifikasi 52

3.4.2 Transek Pengambilan Sampel 52

3.4.3 Pengambilan Sampel Tiram, Air, dan Substrat 52

3.5. Analisis Data 53

3.5.1. Parameter pertumbuhan 53

3.5.1.1 Pengukuran morfometrik 53

3.5.1.2 Distribusi frekuensi – panjang 54

3.5.1.3 Analisa pertumbuhan 54

3.5.1.4 Hubungan Panjang dan Berat 56

3.5.2. Parameter biologi reproduksi 57

3.5.2.2 Indeks kematangan gonad (IKG) 62

3.5.2.4 Analisis histologi dan siklus reproduksi 63

3.5.2.5 Sex Ratio 63

3.5.3 Pengambilan Sampel Fitoplankton 63

3.5.4 Parameter kualitas perairan 64

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 65

4.1 Hasil Parameter Pertumbuhan 65

4.1.1 Analisis morfometrik 65

4.1.2 Pola Pertumbuhan Crassostrea gigas 68

4.1.3 Pertumbuhan Crassostrea gigas Berdasarkan Jenis Kelamin 72

4.1.4. Dinamika Populasi 80

4.2 Parameter Biologi Reproduksi 83

4.2.2 Tingkat Kematangan Gonad (TKG) 86

4.3 Kualitas Perairan 91

BAB V PEMBAHASAN UMUM 94

5.1 Gambaran Umum Kawasan Penelitian 94

5.2 Analisis Pertumbuhan 95

5.3 Biologi Reproduksi 101

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 105

6.1 Kesimpulan 105

6.2 Saran 105

DAFTAR PUSTAKA 107

LAMPIRAN 117

DAFTAR SINGKATAN 121

DAFTAR TABEL

Nomor

Tabel Judul Tabel Halaman

2.1 Karakteristik cangkang dalam identifikasi spesies 9

2.2 Keterangan pengukuran morfologi tiram 23

2.3 Kesesuaian perairan berdasarkan nilai TSS untuk kepentingan

perikanan 42

3.1 Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian 49

3.2 Pengukuran traditional morphometric 55

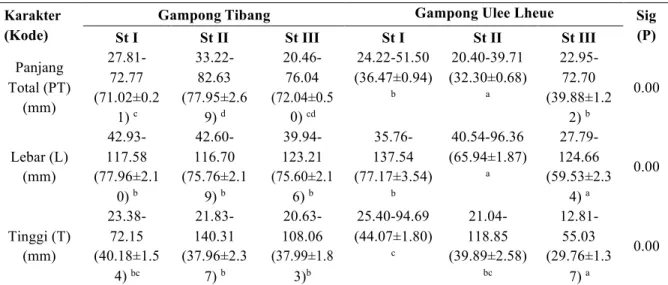

4.1 Hasil uji statistik karakter morfometrik pada setiap populasi tiram. Nilai yang diikuti superscript yang berbeda

menunjukkan berbeda signifikan (P<0.05) 66 4.2

Nilai Eagenvalues, % variance and matrix structure karakter morfometrik tiram. Tanda bintang menunjukkan kontribusi

karakter pada fingsi berkenaan 68

4.3 Pertumbuhan tiram (b) dan faktor kondisi (K dan Wr) tiram (Crassostrea gigas) di kawasan perairan Tibang dan Ulee

Lheue, Kota Banda Aceh 72

4.4 Pertumbuhan (b) dan faktor kondisi (K dan Wr) tiram (Crassostrea gigas) jantan di kawasan perairan Tibang dan

Ulee Lheue, Kota Banda Aceh 73

4.5 Pertumbuhan (b) dan faktor kondisi (K dan Wr) tiram (Crassostrea gigas) betina di kawasan perairan Tibang dan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh

74

4.6 Pertumbuhan (b) dan faktor kondisi (K dan Wr) tiram (Crassostrea gigas) hermaprodit di kawasan perairan Tibang dan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh

74

4.7 Parameter pertumbuhan dinamika populasi 83

4.8 ex rasio (SR) dan indeks kematangan gonad (IKG) tiram

pedaging (Crassostrea gigas) lokasi Tibang 85 4.9 Sex ratio (SR) dan indeks kematangan gonad (IKG) tiram

pedaging (Crassostrea gigas) lokasi Ulee Lheue 86 4.10 Tingkat kematangan gonad (TKG) tiram jantan lokasi Tibang

dan Ulee Lheue 87

4.11 Tingkat kematangan gonad (TKG) tiram betina lokasi Tibang

dan Ulee Lheue 88

4.12 Kelimpahan plankton rata-rata/jenis selama 6 bulan penelitian

di perairan Tibang dan Ulee Lheue 93

4.13 Hubungan kelimpahan plankton terhadap nilai sex rasio pada

tiram lokasi Tibang dan Ulee Lheue 93

4.14 Parameter kimia-fisika di perairan Tibang dan Ulee Lheue 94

DAFTAR GAMBAR

Nomor

Gambar Judul Halaman

2.1

Penampakan cangkang eksternal (a) Ostrea edulis tampak lebih sirkular, (b) dan (c) cangkang eksternal Crassostrea gigas berbentuk tidak simetris (Sumber : McKnight dan Chudleigh, 2015)

27

2.2

Penampakan bagian dalam dari Crassostrea gigas, dapat diamati bagian gonad, insang, mantel, dan otot-otot. (Sumber

: McKnight dan Chudleigh, 2015) 27

2.3 Sistem pencernaan tiram daging (Sumber : Gosling E, 2003) 29 2.4

Gambaran potongan melintang kelenjar pencernaan, menunjukkan absorpsi dan pencernaan intraselular dari material yang masuk ke lambung dan keluarnya zat sisa dari proses pencernaan. (Sumber: Gosling E, 2003)

30

2.5 Urutan taksonomi dari terbesar hingga terkecil, semakin ke

bawah organisme semakin spesifik 32

2.6

Teknik pengukuran morfologi tiram dilakukan dengan cara mengukur panjang total, lebar, dan tinggi dari cangkang

(Sumber : Octavina, 2014) 39

2.7

Kurva pertumbuhan menurut von Bertalanffy digunakan untuk memperkirakan panjang bivalvia pada umur tertentu

(Sumber: Suradi W, 2007) 41

2.8

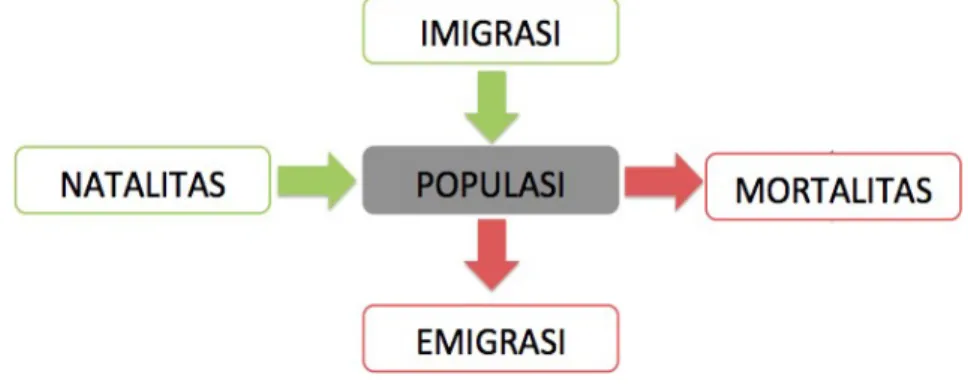

Keseimbangan dinamika populasi di suatu wilayah dipengaruhi oleh natalitas, imigrasi, mortalitas, dan emigrasi

(diadaptasi dari: Suradi W, 2007) 41

2.9

Keseimbangan stok dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan, rekruitmen, penangkapan, dan mortalitas

(diadaptasi dari: Suradi W, 2007) 42

2.10

Catch curve, menunjukkan algoritme alami dari jumlah spesies berbanding dengan pertambahan usia (Sumber: Suradi

W, 2007) 44

2.11

Stadium kematangan gonad (a) tipe gonad belum dapat dibedakan antara jantan dan betina, (b) gonad jantan (panah merah menggambarkan sel sperma yang telah matang), (c) gonad betina (panah hitam menunjukkan oosit matang), (d) hermafrodit betina terlihat lebih banyak oosit daripada sel sperma, (e) hermafrodit jantan menunjukkan lebih banyak sel sperma daripada oosit. (Sumber: Octavina, 2014)

50

2.12

Stadium kematangan gonad jantan. (a) proliferasi, (b) kematangan dini, (c) kematangan sempurna, (d) pemijahan sebagian (partially spawned), (e) pemijahan selesai. (Sumber : Octavina, 2014)

52

2.13

Stadium kematangan gonad betina. (a) proliferasi, (b) kematangan dini, (c) kematangan sempurna, (d) pemijahan sebagian (partially spawned), (e) pemijahan selesai. (Sumber:

Octavina, 2014)

52

2.14

Siklus hidup tiram daging. Tiram jantan dan betina akan melepaskan spermatozoa dan oosit ke dalam air sehingga memungkinkan terjadinya fertilisasi. Oosit yang dibuahi kemudian berkembang menjadi larva hingga kemudian menjadi pediveliger, larva yang telah memiliki kaki, berfungsi untuk membantu larva mencari substrat yang sesuai untuk perlekatan. Fase hingga menjadi larva pediveliger membutuhkan waktu kira-kira 2 minggu pada kondisi yang optimal. Setelah mendapatkan substrat yang sesuai untuk melekat, larva lalu berkembang menjadi tiram muda dan berkonsentrasi untuk membentuk cangkangnya. Setelah 1 hingga 3 tahun kemudian, tiram muda telah menjadi tiram dewasa. Tiram berusia lebih dari 1 tahun sudah dapat melepaskan spermatozoa atau oosit kembali ke dalam air, dan meneruskan proses reproduksi (Sumber: Karen R, dalam Lowe M et al, 2012)

55

2.15

Pertumbuhan Crassostrea sp. (A). Larva muda (B). Larva pediveliger sudah memiliki kaki untuk berenang dan mencari substrat yang sesuai (C). Larva pada stadium lebih lanjut (D).

Cangkang tiram (E). Cangkang tiram dewasa (Sumber:

Invasive Species Compendium, 2018)

56

1.16 Penampakan makroskopis dari Crassostrea sp. Memiliki dua tangkup cangkang berbentuk ireguler (Sumber: Thunberg, dalam Nehring S, 2011).

61

2.17 Contoh Crassostrea sp. dengan berbagai ukuran dan warna yang berbeda sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya (Sumber: Feng et al, 2015)

61

2.18

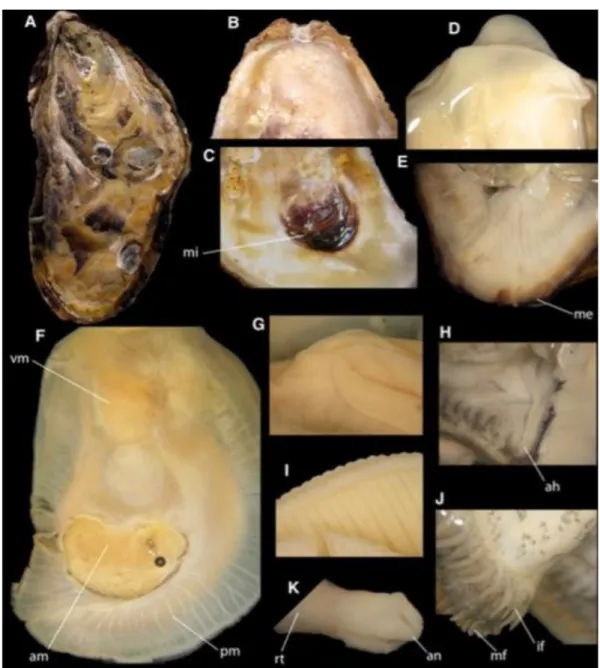

Anatomi Crassostra sp.: (A) penampakan eksternal. (B) Penampakan cangkang dengan sebagian penampakan internal.

(C) penampakan internal dengan gambaran detail muskulus adductor (mi). (D) region sub-umbonal pada bagian anterior (E) detail tepi mantel postero-ventral, terlihat muskulus palial.

(F) penampakan umum bagian kanan tiram, cangkang sudah dilepaskan. (G) palps, anterior dengan sedikit gambaran ventral. (H) tepi lobus kanan, bagian ventral-media, menunjukkan papilla dari lekukan internal dan media, terlihat jantung aksesori (ah). (I) mantel kiri, terlihat detail bagian

64

postero-dorsal (J) insang, bagian dalam dari bagian media. (K) detail dari rectum (rt) dan anus (an). (Sumber: Amaral, 2014) 3.1

Peta lokasi penelitian. Penelitian di dua lokasi yaitu Tibang dan Ulee Lheue, dengan masing-masing lokasi dibagi menjadi

3 titik pengambilan sampel. 68

3.2

Teknik pengukuran traditional morphometric dilakukan dengan mengukur panjang, lebar, dan tinggi dari cangkang

tiram (Sumber: Octavina, 2014). 71

3.3

Stadium kematangan gonad jantan. (A) Proliferasi (X 100).

(B) Maturasi (X 400). (C) Partially spawned (X 400).(D)

Totally spawned (X 400) (Sumber: Gosling E, 2003). 77 3.4

Stadium kematangan gonad betina (X 400). (A) Proliferasi.

(B) Maturasi. (C) Partially spawned.(D) Totally spawned

(Sumber: Gosling E, 2003). 79

4.1 Scatter plot discriminant function analysis (DFA) karakter

morfometrik dari 6 populasi sampel tiram 87 4.2

Gambaran pertumbuhan tiram pada perairan Tibang, dimana a) Bulan Juli, b) Bulan Agustus, c) Bulan September, d) Bulan Oktober, e) Bulan November dan f) Bulan Desember tahun 2017

88

4.3

Gambaran pertumbuhan tiram pada perairan Ulee Lheue, dimana a) Bulan Juli, b) Bulan Agustus, c) Bulan September, d) Bulan Oktober, e) Bulan November dan f) Bulan Desember tahun 2017

89

4.4

Pertumbuhan tiram jantan pada perairan Tibang, dimana a) Bulan Juli, b) Bulan Agustus, c) Bulan September, d) Bulan Oktober, e) Bulan November dan f) Bulan Desember tahun 2017

93

4.5

Pertumbuhan tiram jantan pada perairan Ulee Lheue, dimana a) Bulan Juli, b) Bulan Agustus, c) Bulan September, d) Bulan Oktober, e) Bulan November dan f) Bulan Desember tahun 2017

94

4.6

Pertumbuhan tiram betina pada perairan Tibang, dimana a) Bulan Juli, b) Bulan Agustus, c) Bulan September, d) Bulan Oktober, e) Bulan November dan f) Bulan Desember tahun 2017

95

4.7

Pertumbuhan tiram betina pada perairan Ulee Lheu, dimana a) Bulan Juli, b) Bulan Agustus, c) Bulan September, d) Bulan Oktober, e) Bulan November dan f) Bulan Desember tahun 2017

96

4.8

Pertumbuhan tiram hermafrodit pada perairan Tibang, dimana a) Bulan Juli, b) Bulan Agustus, c) Bulan September, d) Bulan Oktober, e) Bulan November dan f) Bulan Desember tahun 2017

97

4.9

Pertumbuhan tiram hermafrodit pada perairan Ulee Lheu, dimana a) Bulan Juli, b) Bulan Agustus, c) Bulan September, d) Bulan Oktober, e) Bulan November dan f) Bulan Desember tahun 2017

98

4.10 Grafik frekuensi panjang berdasarkan kelas panjang tiram

pada lokasi Tibang dan Ulee Lheue 99

4.11 Gambar 4.11 Grafik pertumbuhan Von Bentalaffy Growth

Function (VBGF) tiram pada dua lokasi penelitian. 100 4.12

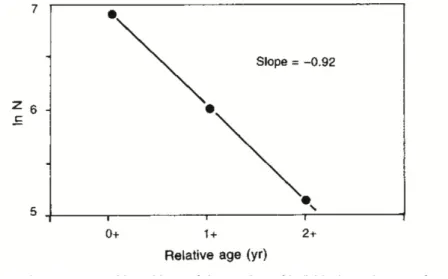

Grafik (a) laju mortalitas tertuama terjadi pada saat tiram berusia satu tahun, dan (b) laju probabilitas penangkapan menunjukkan peningkatan ukuran akan meningkatkan

penangkapan tiram

101

4.13

Grafik laju rekruitmen tiram, dimana J adalah bulan Januari, F adalah Februari dan bulan seterusnya selama setahun. Puncak

rekruitmen terjadi pada bulan Juni dan Agustus 102 4.14 Grafik sex rasio (SR) tiram (Crassostrea gigas), dimana a)

lokasi Tibang dan b) lokasi Ulee Lheue. 104 4.15 Persentase TKG tiram jantan selama 6 bulan penelitian,

dimana a) lokasi Tibang dan b) lokasi Ulee Lheue 106 4.16 Persentase TKG tiram betina selama 6 bulan penelitian,

dimana a) lokasi Tibang dan b) lokasi Ulee Lheue 106 4.17 Regresi antara panjang total (mm) dan fekunditas tiram

(telur/ind), dimana a) merupakan perairan Tibang dan b)

perairan Ulee Lheue. 108

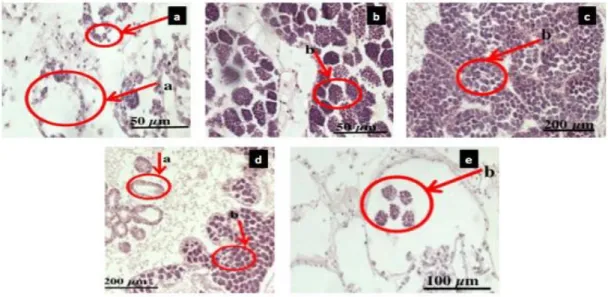

4.18 Histologi gonad tiram jantan 109

4.19 Histologi gonad tiram betina 109

4.10 Histology gonad tiram hermaprodit 110

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Lampiran Judul Halaman

1 Pengukuran Panjang total dan panjang gonad 117 2 Variasi ukuran tiram yang diperoleh saat penelitian 117 3 Sampling dan analisis sampel di laboratorium 118 4 Pengukuran kualitas perairan (DO, pH, Salinitas) 118

5 Pengamatan telur tiram 119

6 Data klimatologi banda aceh dari januari-desember 2017 120

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar, dengan posisi geografis yang diapit oleh dua samudra dan dua benua serta memiliki luas perairan yang sangat besar.

Dengan 17.499 pulau, luas perairan mencapai 5,9 juta km2, 17.499 pulau dan garis pantai sekitar 81.000 km2, menyebabkan Indonesia merupakan salah satu kawasan perairan tropis yang memiliki daya dukung alam tinggi dengan kemampuan mega biodiversity.

Laut telah menjadi salah satu aset kekayaan nasional karena fungsi vitalnya yang berperan sebagai deposit sumber daya alam. Sumber daya alam yang terkandung dalam laut telah memberikan jaminan terhadap kelangsungan hidup masyarakat Indonesia, salah satunya bagi masyarakat di Provinsi Aceh, terutama masyarakat pesisir Kota Banda Aceh.

Provinsi Aceh berbatasan langsung dengan Samudera India dan Selat Malaka, menyebabkan Aceh memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Provinsi Aceh memiliki 1.660 km panjang garis pantai dan luas perairan laut 295.370 km2, terdiri dari wilayah perairan dan kepulauan seluas 56.563 km2 dan zona ekonomi ekslusif ( ZEE) seluas 238.807 km2 (Juanda dan Martunis, 2014). Aceh memiliki wilayah yang mempunyai potensi tinggi terhadap sumber daya laut, sehingga peran sumber daya kelautan dan perikanan berkontribusi tinggi dalam perekonomian masyarakat Aceh (Herdiana et al., 2008).

Banda Aceh merupakan ibukota dari Provinsi Aceh, memiliki luas daratan 6.136 km2 dan jumlah penduduk mencapai 224.209 individu (BPS Aceh, 2016). Kota Banda Aceh memiliki sembilan kecamatan, dan 90 gampong (desa). Oleh karena Kota Banda Aceh dikelilingi oleh lautan, kawasan pesisir menjadi salah satu tempat yang paling ramai diduduki oleh masyarakat.

Kawasan pesisir Kota Banda Aceh terdapat sumber daya alam yang sangat beragam dan dapat diandalkan sebagai sumber pangan dan mata pencaharian bagi masyarakat disekitarnya. Potensi yang ada di wilayah pesisir laut masih sangat perlu untuk

dikembangkan dan dilestarikan demi kepentingan bersama. Salah satu sumber daya alam komoditas pesisir yang dimanfaatkan masyarakat untuk sumber kehidupan adalah tiram.

Tiram merupakan salah satu organisme dari Filum Molusca, Kelas Bivalvia dan Ordo Ostreoidea. Tiram dikenal memiliki banyak manfaat, terutama sebagai salah satu sumber makanan bergizi. Selain itu, tiram juga memiliki peran penting terhadap sumber kehidupan masyarakat nelayan khususnya nelayan wanita. Hal ini dikarenakan keahlian nelayan wanita yang terbatas sehingga sangat bergantung pada sumberdaya yang lebih mudah dijangkau, salah satunya adalah dengan mengambil tiram. Hal ini dilakukan untuk dapat membantu perekonomian keluarga di saat kepala keluarga kurang mendapatkan hasil tangkapan di laut.

Saat ini banyak warga kampung pesisir yang mengeluhkan bahwa jumlah tiram terus menurun. Turunnya jumlah tiram dapat disebabkan oleh eksploitasi berlebihan sehingga ukuran yang didapatkan semakin kecil akibat umur tiram yang masih relatif muda saat dilakukan pemanenan langsung di alam. Selanjutnya kualitas tiram juga terus mengalami penurunan akibat pencemaran sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya tiram berbasis lingkungan (Octavina et al. 2014). Eksploitasi berlebihan tanpa memperkirakan dan mempertimbangkan daya dukung dan kapasitas berkelanjutan yang dimiliki ekosistem pesisir akan berakibat pada degradasi kapasitas sumber daya alam yang terkandung didalamnya, baik pemanfaatan dari sisi ekonomi maupun kelestarian lingkungan.

Kawasan pesisir Kota Banda Aceh menjadikan tiram sebagai komoditi utama terutama masyarakat Gampong Tibang dan masyarakat Gampong Ulee Lheue. Gampong Tibang sebagai salah satu gampong yang berada dalam kawasan Kecamatan Syiah Kuala, berbatasan dengan Gampong Alue Naga dan Gampong Deah Raya. Perempuan di Gampong ini sebagian besar bekerja sebagai penangkap dan penjual tiram. Masyarakat tersebut sudah menjadi petani tiram turun temurun sejak dahulu, sehingga menjadikan Gampong Tibang sebagai kawasan komoditi penghasil tiram yang sangat potensial.

Gampong Ulee Lheue merupakan kawasan pesisir yang sangat dipengaruhi oleh perairan laut, memiliki dua muara sungai yang bermuara ke Selat Malaka. Sumber air payau yang bermuara ke lautan Ulee Lheue berasal dari Krueng Daroy masuk ke saluran

sekunder dan saluran primer dengan bermuara ke Selat Malaka. Aliran air darat atau sungai tidak deras menuju ke Ulee Lheue sehingga distribusi air laut lebih besar pada perairan Gampong Ulee Lheue. Kedua Gampong Tibang dan Ulee Lheue merupakan kawasan yang umum digunakan sebagai lokasi kegiatan perikanan, terutama penangkapan ikan dan kerang. Perairan Gampong Tibang dan Ulee Lheue memiliki potensi pertumbuhan tiram Crassostrea gigas yang baik, setiap harinya para nelayan tiram menangkap tiram, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual ke pasar. Kegiatan penangkapan dilakukan ketika air sedang surut dan berakhir jika pasang datang.

Survei awal menunjukkan bahwa satu orang nelayan tiram atau kerang dapat menangkap minimal lima hingga sepuluh kilogram tiram dalam satu periode tangkap, dan diperkirakan dalam sebulan terdapat sekitar 700 kg tiram diambil dari habitatnya (asumsi jika dalam satu hari terdapat 2 – 3 nelayan yang menangkap tiram). Tiram dijual bersih tanpa cangkang sehingga pembeli dapat langsung mengolah tiram. Nilai jual tiram bervariasi tergantung dari ukurannya. Harga bersih dari tiram berukuran 4 – 5 cm dijual seharga Rp 40.000/kg, sedangkan tiram berukuran 3 – 4 cm dijual seharga Rp 30.000/kg.

Crassostrea gigas adalah tiram daging yang termasuk dalam kelas bivalvia, family Ostreidae, yang memiliki cangkang setangkup kasar dan umumnya berbentuk irregular.

Tiram menyukai perairan yang hangat dan terlindung dengan salinitas 20 sampai 25‰.

Reproduksi tiram sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, diantaranya kondisi fisika- kimiawi air dan kondisi substrat. Kejutan salinitas terbukti berpengaruh terhadap laju pemijahan tiram (Santoso, 2010). Umumnya tiram berada pada perairan dengan permukaan landai bersubstrat seperti lumpur, pasir, kerikil, atau batu. Tiram melekat di akar pohon mangrove dan puing-puing bangunan, kaki jembatan, dan di kapal-kapal yang sedang parkir di dermaga. Octavina et al. (2014) menyatakan bahwa di Kuala Gigieng Aceh Besar terdapat 5 spesies tiram daging yang terdiri dari 2 genus, yaitu dari genus Ostrea dan genus Crassostrea, terdiri dari Crasosstrea virginica, Crassostrea gigas,

Crassostrea iridescens, Crassostrea angulata dan Ostrea edulis. Berdasarkan penelitian tersebut, salah satu spesies terbanyak yang ditemukan adalah Crassostrea gigas.

Crassostrea gigas merupakan jenis tiram daging yang paling banyak dan paling sering ditemukan. Hal ini disebabkan Crassostrea gigas lebih mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang bervariasi, jika dibandingkan tiram daging lainnya. Dengan kemampuan adaptasi tinggi, Crassostrea gigas memiliki bentuk dan warna cangkang yang berbeda-beda sesuai substrat yang ditempatinya. Selain mudah didapatkan, Crassostrea gigas memiliki daging yang lebih besar dan lebih empuk sehingga disenangi masyarakat.

Penelitian tentang tiram daging Crasostrea sp. masih sangat minim dilakukan diAceh. Adapun penelitian yang telah dilakukan diantaranya : Analisis Kandungan Logam Berat Pb Pada Tiram Crassostrea Cucullata Di Pesisir Krueng Raya, Aceh Besar (Astuti et al. 2016),; Struktur Komunitas Tiram Daging Di Perairan Estuaria Kuala Gigieng, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh (Octavina et al., 2014); Keragaman Makrozoobenthos Di Perairan Kuala Gigieng, Kabupaten Aceh Besar (Fadli et al. 2012);

Kontaminasi Cadmium, Timbal Dan Seng Pada Tiram Daging (Crassostrea Gigas) Yang Dipanen Dari Muara Sungai Lamnyong, Banda Aceh, Indonesia (Sarong et al. 2015); dan Hubungan Panjang-Berat Family Ostreidae Di Muara Kuala Gigieng, Kabupaten Aceh Besar, Indonesia (Octavina et al. 2015). Namun penelitian terkait biologi reproduksi tiram belum dilakukan, sehingga penting dilakukan agar dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan tiram di Aceh pada masa mendatang, khususnya untuk konservasi atau budidaya tiram.

1.2 Perumusan Masalah

Tiram merupakan salah satu komoditas perikanan yang sangat diminati oleh masyarakat Aceh. Selain memiliki rasa yang gurih, diketahui bahwa tiram memiliki nutrisi tinggi khususnya protein. Sehingga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Masyarakat pesisir sangat bergantung kepada sumberdaya tiram selain ikan hasil tangkapan laut.

Sumberdaya tiram sangat berkontribusi terhadap sumber penghasilan nelayan wanita.

Namun akibat eksploitasi dan pencemaran menyebabkan kualitas dan kuantitas tiram semakin menurun (Octavina et al. 2014), sehingga perlu dilakukan upaya budidaya di masa mendatang. Oleh karena itu studi tentang biologi reproduksi yang berkaitan dengan lingkungan perlu dilakukan sebagai informasi dasar upaya konservasi spesies ini ke depan.

Analisis tingkat kematangan gonad dan indeks kematangan gonad terhadap pertumbuhan dan umur tiram penting diketahui mengingat banyaknya penangkapan yang tidak memandang ukuran demi menjaga kelestarian tiram di masa yang akan datang.

Adapun analisis biologi reproduksi seperti tingkat kematangan gonad (TKG), indeks kematangan gonad (IKG), melihat rasio jantan dan betina pada tiram menentukan fekunditas penting dilakukan untuk melihat kemampuan regenerasi tiram berbanding dengan kematian akibat penangkapan dan kematian alami, sehingga dapat diprediksi jumlah populasi tiram yang berkurang setiap tahunnya (Kudale dan Rathod, 2016).

Siklus reproduksi tiram dapat di lihat berdasarkan umur tiram dan masa pemijahan, hal ini penting di ketahui agar dapat memberi informasi kira kira kapan waktu pemijahan yang terjadi di lingkungan sebagai informasi agar saat saat tersebut di kurangi pengambilan demi konservasi tiram di masa mendatang.

Tercatat 6 spesies tiram yang terbagi menjadi 2 genus (Crassostrea dan Ostrea) terdapat di Perairan Aceh, yaitu C. gigas, C. iridescens, C. angulata, C. virginica, C.

cucullata dan Ostrea edulis (Octavina et al. 2014). Berdasarkan penelitian Octavina et al.

(2014) kepadatan dan penyebaran tertinggi diantara kelima spesies tersebut didapatkan pada Crassostrea gigas, hal ini disebabkan Crassostrea gigas dapat beradaptasi lebih baik dengan mempercepat pertumbuhannya sehingga proses reproduksi lebih cepat terjadi dibandingkan jenis lain.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perbedaan karakter morfologi Crassostrea gigas berdasarkan perbedaan habitat di kawasan pesisir Kota Banda Aceh

2. Menganalisis pola pertumbuhan tiram daging Crassostrea gigas di kawasan pesisir Kota Banda Aceh.

3. Menganalisis dinamika populasi tiram daging Crassosstrea gigas di kawasan pesisi Kota Banda Aceh.

4. Menganalisis aspek biologi reproduksi tiram daging Crassostrea gigas di kawsan pesisir Kota Banda Aceh.

5. Menganalisis fase kematangan gonad tiram daging Crassostrea gigas berdasarkan umur di kawasan pesisir Kota Banda aceh.

6. Menganalisis kualitas perairan terhadap reproduksi tiram daging Crassostrea gigas kawasan perairan pesisir Kota Banda Aceh.

1.4 Kebaruan Penelitian

Penelitian tentang tiram daging Crassostrea gigas belum banyak dilakukan, khususnya di perairan pesisir Kota Banda Aceh. Beberapa kebaruan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Puncak pemijahan Crassostrea gigas pada lokasi penelitian terjadi pada bulan Agustus.

2. Crassostrea gigas pertama kali matang gonat pada umur 1 tahun.

3. Tiram jantan pertama kali matang gonad berukuran 25,45 - 26,40 mm dan tiram betina 20,46 – 25,24 mm.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian, diantaranya :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Program Studi Biologi Universitas Sumatera Utara.

2. Menambah referensi untuk bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait tiram daging dimasa mendatang.

3. Memberikan pengembangan ilmu terkait informasi pola pertumbuhan dan biologi reproduksi tiram daging sebagai masukan atau dasar upaya budidaya tiram daging di perairan pesisir Kota Banda Aceh kedepannya.

4. Dapat menjadi kebijakan dan pertimbangan pada instansi yang berwenang dalam upaya pelestarian tiram di Banda Aceh.

5. Menambah wawasan kepada masyarakat terutama nelayan tiram waktu-waktu yang tepat melakukan penangkapan.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian atau batasan masalah bertujuan untuk mempermudah dan menjadikan penelitian terarah sehingga mencegah perluasan masalah dalam penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objek penelitian adalah tiram daging spesies Crassostrea gigas yang terdapat pada lokasi penelitian yang telah ditentukan. .

2. Subjek penelitian adalah parameter sebagai berikut : a. Pertumbuhan Crassostrea gigas mencakup :

- Pengukuran morfometrik berupa ukuran panjang, lebar, dan tebal umbo pada kedua cangkang tiram.

- Analisa pertumbuhan tiram yang meliputi frekuensi panjang, prediksi usia, laju mortalitas, dan pola rekruitmen.

b. Biologi reproduksi tiram Crassostreea gigas meliputi :

- Tingkat kematangan gonad, baik secara visual maupun melalui pemeriksaan histologi.

- Indeks kematangan gonad, fekunditas, dismorfisme seksual, sex ratio, serta analisis siklus reproduksi.

c. Parameter kualitas air berdasarkan :

- Pengambilan sampel fitoplankton dari masing-masing lokasi pengambilan sampel.

- Pengukuran parameter kualitas perairan melalui suhu, salinitas, pH, dan oksigen terlarut (dilakukan setiap bulan selama pengumpulan sampel).

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Morfologi Tiram Daging

Filum moluska adalah salah satu kelompok kingdom animalia yang paling besar dan paling bervariasi. Terdapat lebih dari 50.000 spesies termasuk dalam filum ini, dengan 30.000 diantaranya dapat ditemukan di lautan. Moluska merupakan hewan bertubuh lunak, namun sebagian besar ditutupi atau dilindungi oleh cangkang protektif yang keras.

Moluska dibagi menjadi enam kelas besar, yaitu Gastropoda, Bivalvia, Octopus, Polyplacophora, Scaphopoda, dan Monoplacophora. Bivalvia merupakan kelas dengan spesies kedua terbanyak setelah Gastropoda pada filum Moluska.

2.1.1. Cangkang Tiram

Cangkang moluska memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai skeleton tempat melekatnya otot, melindungi dari predator, dan pada spesies yang berliang, cangkang membantu keluarnya lumpur dan pasir dari rongga mantel. Komponen utama dari cangkang adalah kalsium karbonat dan terbentuk dari deposisi kristalium garam dari matriks organik sebuah protein yang disebut dengan conchiolin. Tiga lapisan yang membentuk cangkang adalah (1) lapisan tipis terluar periostratum dari conchiolin, lapisan ini sering tereduksi akibat abrasi mekanik, organisme pembusuk, dan parasit atau penyakit (2) lapisan tengah prismatik dari aragonit atau calcite, yaitu bentuk kristalium dari kalsium karbonat, dan (3) lapisan dalam berkapur, dapat memiliki tekstur yang kasar maupun lembut tergantung spesies.

Pada perkembangan awal larva, sel ektodermal di regio dorsal dari embrio mensekresikan cangkang pertama larva. Sekresi cangkang kedua larva dan bagian mantel kemudian akan terjadi sesaat setelah cangkang pertama selesai. Berlangsungnya metamorfosis menginisiasi pembentukan cangkang dewasa pada bivalvia. Pada pembentukan cangkang dewasa, lipatan mantel luar akan mensekresikan lapisan periostracum dan prismatik, sedangkan lapisan dalam berkapur disekresikan oleh

permukaan mantel secara general. Cangkang lalu tumbuh dengan bertambahnya material yang didapatkan dan menebal sesuai dengan deposisi zat yang berasal dari permukaan mantel. Kalsium untuk pertumbuhan mantel didapatkan dari makanan atau kalsium yang terdapat di perairan. Sedangkan karbonat merupakan turunan bikarbonat dari jaringan.

Warna, bentuk, dan garis pada cangkang bivalvia sangat bervariasi antar genus, sehingga mengetahui karakteristik cangkang dapat digunakan sebagai identifikasi spesies seperti yang tertera pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Karakteristik cangkang dalam identifikasi spesies

Karakter Variasi

Bentuk cangkang Oval, sirkular, triangular, elongasi, quadran Katup cangkang Kedua katup sama (equivalve) atau tidak sama

(inequivalve)

Warna Bagian luar : permukaan, pola ; bagian dalam : putih, pearly, dll

Ukiran (sculpturing) Garis konsentrik, rigi, lekukan Ligamen Posisi (internal, eksternal)

Umbo Posisi (anterior, terminal, subterminal) Adductor scars Jumlah, ukuran, posisi

(Sumber : Gosling E, 2003)

Dua genus tiram daging yang cukup sering dijumpai adalah dari kelompok Ostrea dan Crassostrea. Pada tiram Ostrea, bentuk cangkang hampir sirkular dan menempel bersama pada sisi dorsal oleh sebuah ligamen. Katup kanan berbentuk datar sedangkan bagian kiri seperti menangkup atau melengkung. Sedangkan pada Crassostrea, kedua katup tidak sama persis, secara umum bentuk cangkang lebih seperti elongasi, bagian katup kiri menangkup lebih dalam daripada cangkang pada Ostrea seperti yang terlihat pada Gambar 2.1.

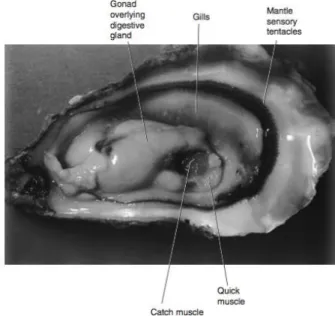

Pada kedua spesies ini, warna cangkang bervariasi antara putih, kuning atau krem, namun sering pula ditemukan berwarna keunguan atau kecoklatan. Bagian dalam katup cangkang berwarna pearly-white dan terdapat sebuah lekukan yang besar yang dapat dilihat pada Gambar 2.2. Cangkang keduanya tebal dan solid, memiliki ukiran konsentrik yang berbeda, dengan permukaan katup yang menangkup lebih meninggi.

b)

c) c)

Gambar 2. 1 Penampakan cangkang eksternal (a) Ostrea edulis tampak lebih sirkular, (b) dan (c) cangkang eksternal Crassostrea gigas berbentuk tidak simetris (Sumber : McKnight dan Chudleigh, 2015).

Gambar 2.2 Penampakan bagian dalam dari Crassostrea gigas, dapat diamati bagian gonad, insang, mantel, dan otot-otot. (Sumber : McKnight dan Chudleigh, 2015).

b)

2.1.2. Mantel Tiram

Pada bivalvia, mantel terdiri dari dua lobus jaringan yang secara utuh ditutupi oleh cangkang. Di antara mantel dan organ internal terdapat sebuah rongga atau ruang yang disebut dengan rongga mantel. Umumnya mantel merupakan bagian yang tipis dan transparan, namun di bagian tepi dan sifon berwarna lebih gelap, diduga berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap efek membahayakan dari radiasi solar.

Mantel terdiri dari jaringan ikat dengna pembuluh haemolymph (seperti pembuluh darah), saraf, dan otot yang sebagian berkembang dekat dengan pinggiran mantel. Cilia pada permukaan dalam mantel memiliki peranan penting dalam mengarahkan partikel yang masuk ke insang dan mendefleksikan material yang berat sepanjang traktus rejeksi melalui pembukaan inhalan yang merupakan titik masuk air pada mantel. Secara periodik, material yang ditolak atau dikeluarkan akan dieksresikan melalui penutupan spontan dan paksa pada katup cangkang.

Gaya pada penutupan tersebut cukup untuk mengalirkan material yang ingin dibuang dari rongga mantel melalui pembukaan inhalan. Mantel juga berperan penting dalam bioakumulasi logam dan kontaminan organik. Kontaminan organik yang terakumulasi secara aktif dimetabolisme dan dieliminasi melalui ginjal, sedangkan logam berat akan bersekuestrasi oleh kelompok protein khusus yang disebut metallothioneins pada insang, mantel, atau jaringan kelenjar digestif.

Pinggiran atau margin mantel terdiri dari tiga bagian : bagian terluar bersebelahan dengan cangkang, fokus pada sekresi cangkang; bagian tengah memiliki fungsi sensorik;

bagian dalam merupakan otot dan berfungsi mengendalikan aliran air yang masuk dalam rongga mantel. Rongga kecil mengandung cairan pallial memisahkan mantel dengan cangkang, kecuali pada bagian perlekatan otot. Material berkapur dan organis untuk pembentukan cangkang dideposit pada rongga ini. Mantel melekat dengan cangkang melalui serat otot pada lekukan dalam; garis perlekatan yang disebut dengan garis pallial melintang dalam bentuk semisirkular pada jarak dekat dari ujung cangkang. Pada sebagian besar bivalvia, pinggiran mantel berfusi antara pembukaan inhalan dan ekshalan.

2.1.3. Sistem Pencernaan

Kelenjar pencernaan yang umumnya berwarna coklat atau kehitaman terdiri dari tubulus yang terhubung ke lambung melalui beberapa duktus bersilia. Situs ini merupakan situs utama terjadinya pencernaan intraselular. Di dalam duktus ini, terdapat aliran berkelanjutan dari material yang memasuki kelenjar untuk dicerna secara intraselular dan di absorpsi, serta aliran sisa-sisa metabolisme yang meninggalkan lambung dan usus.

Struktur tubulus terdiri dari dua jenis sel yaitu sel pencernaan dan sel basofil (sekretori). Sel pencernaan mengambil material dengan cara pinositosis (mengambil cairan ekstraselular ke dalam sel) kemudian mencernanya dalam vakuola sel. Sel pencernaan sewaktu-waktu dapat mengalami kerusakan dan digantikan dengan sel yang baru.

Gambar 2.3 Sistem pencernaan tiram daging (Sumber : Gosling E, 2003)

Zat sisa dari pencernaan tersebut akan dilepaskan secara langsung dan tertahan pada membran badan residual. Nantinya zat ini akan dilepaskan ke lumen tubulus, kemudian dialirkan ke lambung dan usus. Zat sisa ini juga dapat mengandung enzim pencernaan yang bisa dimanfaatkan lambung untuk pencernaan ekstraselular.

Gambar 2.4 Gambaran potongan melintang kelenjar pencernaan, menunjukkan absorpsi dan pencernaan intraselular dari material yang masuk ke lambung dan keluarnya zat sisa dari proses pencernaan. (Sumber: Gosling E, 2003)

Sel basofil membawa sintesis protein yang berlebih, namun fungsi atau peranan utamanya belum diketahui. Lambung, kelenjar pencernaan, dan usus memproduksi enzim pencernaan yang beragam. Amilase yang berfungsi memecah karbohidrat ditemukan dalam konsentrasi tinggi, sedangkan selulase, laminarinase, beta galaktosidase, dan enzim-enzim lain sebagian besar ditemukan hanya di kelenjar pencernaan saja. Enzim pemecah lemak seperti esterasi dan alkaline fosfatase dapat ditemukan di lambung, kelenjar pencernaan, dan usus dari tiram. Kelenjar pencernaan juga memiliki peranan penting dalam menyimpan cadangan metabolik yang digunakan sebagai sumber energi selama proses gametogenesis dan periode adanya stres fisiologis. Partikel yang dibuang dari lambung sebagai material sisa kelenjar pencernaan akan melewati usus dan membentuk pelet feses yang akan dikeluarkan melalui anus dan tersapu melalui pembukaan ekshalan.

2.1.4. Gonad Tiram

Pada umumnya sistem reproduksi pada kelas bivalvia cukup sederhana. Gonad dihasilkan berpasangan namun biasanya terletak sangat berdekatan sehingga sulit untuk dideteksi. Setiap gonad memiliki tubulus bercabang, dengan gamet terdapat pada setiap lapisan epitel tubulus ini. Tubulus akan bersatu untuk membentuk saluran yang mengarah kepada saluran yang lebih besar dan akhirnya berujung pada gonoduct.

Pada bivalvia primitif, gonoduct terbuka ke bagian dalam ginjal, sehingga sel telur dan sperma akan keluar dari pembukaan ginjal atau yang disebut dengan nephridiopora ke rongga mantel. Namun pada sebagian besar bivalvia lainnya (termasuk tiram), gonoduct terbuka melalui pori-pori terpisah menuju ke rongga mantel, dekat dengan nephridiopora. Pada Crassostrea sp. yang sudah matur, gonad biasanya memiliki ketebalan 6 – 8 mm dan mungkin merupakan sepertiga dari total berat badannya.

2.2 Aspek Biologi

2.2.1. Dasar Taksonomi atau Klasifikasi

Taksonomi atau klasifikasi adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan dari ciri atau karakteristik tertentu. Sistem klasifikasi digunakan oleh semua ahli biologi sehingga dapat digolongkan dalam jenis yang sama. Hingga saat ini telah banyak sistem taksonomi yang telah dikembangkan, namun yang masih cukup umum digunakan hingga saat ini adalah sistem taksonomi Linnaeus karena dianggap lebih sederhana dan fleksibel sehingga memudahkan proses klasifikasi. Nama yang digunakan pada sistem taksonomi Linnaeus ditulis dalam bahasa Latin. Menurut Soepomo (1987), dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut :

a) Berdasarkan persamaan yang dimiliki, misalnya persamaan ciri-ciri dan pola hidup sehingga dapat digolongkan dalam jenis yang sama

b) Berdasarkan perbedaan yang dimiliki, selain ada persamaan antar beberapa makhluk hidup, terdapat pula perbedaan antar makhluk hidup tersebut

c) Berdasarkan ciri morfologi dan anatomi, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang tambah berdasarkan bentuk dan susunan tubuh

d) Berdasarkan ciri biokomia, penilaian dilakukan dari jenis-jenis enzim, jenis protein, dan jenis DNA yang menjadi penyusun tubuh

e) Berdasarkan manfaat, berdasarkan manfaat maka dapat ditentukan langkah yang tepat dalam memanfaatkan kelebihan suatu kelompok individu secara lebih optimal

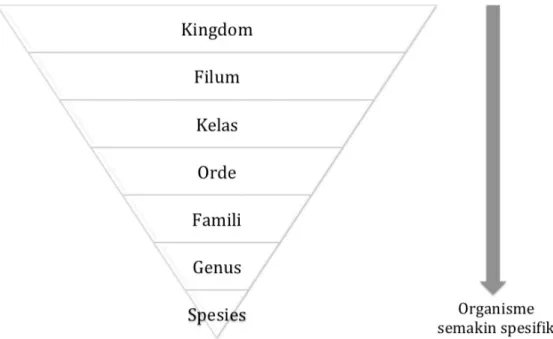

2.2.2. Tingkatan Taksonomi 1) Kingdom

Kingdom adalah takson tingkatan tertinggi makhluk hidup. Sebagian besar ahli berpendapat bahwa secara garis besar makhluk hidup dikelompokkan dalam 5 kingdom yaitu Monera (bakteri), Protista (sebagian besar organisme sel tunggal dan beberapa algae), Fungi (jamur), Plantae (tumbuhan), dan Animalia (hewan). Tiram daging berasal dari kingdom Animalia atau hewan.

Gambar 2.5 Urutan taksonomi dari terbesar hingga terkecil, semakin ke bawah organisme semakin spesifik.

2) Filum/Divisio (Keluarga Besar)

Istilah filum digunakan pada kingdom animalia, sedangkan pada kingdom plantae (tumbuhan), istilah yang digunakan adalah divisio. Filum/divisio merupakan kumpulan atau himpunan beberapa kelas yang memiliki satu atau lebih ciri yang sama. Tiram daging berada pada filum moluska yang memiliki ciri bertubuh lunak dengan dilapisi bagian kulit keras serta tidak bertulang belakang. Tubuh moluska pada umumnya terdiri dari kaki,

massa visceral, dan mantel. Ukuran dan bentuk tubuh jenis moluska dapat beragam, seperti keong, siput, kerang, serta tiram.

3) Kelas/Class

Beberapa ordo dengan persamaan ciri dimasukkan dalam satu kelas. Tiram daging termasuk dalam kelas bivalvia yang mencakup seluruh kerang-kerangan. Bivalvia juga berarti dua cangkang. Contoh organisme yang termasuk dalam kelas bivalvia adalah tiram, kerang, kupang, remis, kiji, dll.

4) Ordo

Kelompok organisme dari kelas yang sama dengan persamaan yang lebih spesifik dari klasifikasi sebelumnya.

5) Famili

Famili adalah klasifikasi lebih lanjut dari ordo dengan persamaan atau karakteristik yang lebih spesifik lagi.

6) Genus

Genus adalah kelompok spesies yang berhubungan dekat. Nama genus dituliskan pada bagian awal nama biologi dari suatu organisme.

7) Spesies

Spesies adalah gabungan organisme yang dapat melakukan perkawinan satu dengan yang lain dan menghasilkan keturunan.

2.2.3. Klasifikasi dan Habitat

Tiram adalah organisme makrozoobenthos karena bersifat mendiami dasar perairan selama hidupnya (benthos) (Fadli et al. 2012) dan berukuran kasat mata. Tiram daging merupakan golongan bivalvia (kerang-kerangan) yang memiliki bentuk, tekstur, dan ukuran berbeda-beda antar spesiesnya. Ciri utama kelompok bivalvia yaitu memiliki tubuh lunak yang dilindungi oleh dua katup cangkang. Sebagian besar bivalvia bersifat filter feeder, yaitu mengambil makanan dengan menyaring air, sedangkan sebagian lainnya adalah karnivora dan scavenger.

Kelas bivalvia memiliki kurang lebih 1500 spesies, umumnya hidup di kedalaman perairan laut yang beragam. Biota jenis ini dapat dimanfaatkan manusia, baik daging

maupun cangkangnya. Daging bivalvia mengandung nilai gizi tinggi sehingga sangat baik untuk dikonsumsi, sedangkan cangkangnya mengandung CaCO3, Mg, dan Na yang dapat dimanfaatkan sebagai aksesori dan ornamental industri (Yulianda 2003; Sahin et al. 2006;

Nadjib 2008).

Tiram daging (famili Ostreidae) merupakan salah satu famili dari kelas bivalvia yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Tiram daging memiliki cangkang dengan tekstur kasar, irregular, dan tebal. Tiram ini berperan penting dalam pembentuk ekosistem, dalam siklus nutrien, dan sebagai penghubung antar bentik-pelagis. Peningkatan populasi tiram daging akan membantu dalam mengurangi eutrofikasi antropogenik. Selain itu, nilai gizi tiram daging menjadikannya sebagai komoditas ekonomi bagi masyarakat.

Berdasarkan penelitian (Delmendo 1989; Izwandy 2006), tiram memiliki daging yang rendah kalori, energi 78 kcal, protein 9,70 g, lemak 1,80 g, gula 5 g, kalsium 55 mg, besi 3,60 g, vitamin A 55 IU, vitamin B1 0,16 mg, vitamin B2 0,32 mg, dan vitamin C 4 mg, sehingga tiram daging kerap diperjualbelikan masyarakat sebagai makanan bergizi.

Born (1778) menyatakan klasifikasi tiram daging adalah sebagai berikut : Kingdom : Animalia

Filum : Moluska

Kelas : Bivalvia

Ordo : Ostreoida

Famili : Ostreidae

Genus : Crassostrea

Spesies : Crassostrea sp.

Tiram daging umumnya terdistribusi hampir di setiap perairan pesisir, hidup di perairan yang hangat dan terlindung seperti laut dangkal, estuaria, teluk, dan laguna. Biota ini menyukai permukaan landai dengan berbagai jenis substrat seperti lumpur, pasir, kerikil, serta kayu hingga batu. Tidak jarang tiram daging tumbuh melekat pada puing- puing bangunan di tepi laut (Dame et al. 2001; Lejart dan Hily 2011).

Menurut Klinbunga et al. (2005) tiram hidup pada kawasan pesisir, perairan dangkal, teluk dan muara, dimana penyebarannya meliputi daerah tropis dan subtropis.

Daerah tropis menyediakan hutan mangrove yang luas, dimana tiram menyukai batang mangrove sebagai media melekatnya sepat tiram (Trivedi et al. 2015). Selanjutnya menurut Wang et al. (2013) menyebutkan bahwa penyebaran tiram sangat dipengaruhi oleh arus yang berperan membawa larva tiram sampai menemukan media melekat yang sesuai. Karena memiliki siphon yang pendek, tiram memiliki kebiasaan makan dengan cara menyaring makanan melalui air (filter feeder). Oleh karena cara makan ini, tiram dapat menyerang sebagian besar air beserta kandungan unsur didalamnya, termasuk plankton, sehingga tiram dapat dijadikan sebagai bioindikator dari perairan.

2.2.4 Substrat Dasar

Substrat merupakan campuran dari fraksi lumpur, pasir, dan liat yang ada dalam tanah. Keberadaan organisme di suatu perairan sangat ditentukan oleh karakteristik dasar dari perairan tersebut, seperti substrat dasar berupa batu-batu pipih dan bebatuan kerikil merupakan lingkungan yang baik bagi kehidupan benthos (Odum 1971). Hal ini menyebabkan pada perairan dengan substrat dasar tersebut kepadatan dan keanekaragaman dari benthos akan tinggi.

Menurut Nybakken (1992) substrat berpasir dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe substrat berpasir halus dan substrat berpasir kasar. Laju pertukaran air pada tipe substrat berpasir kasar lebih cepat dan kandungan bahan organik rendah, menyebabkan oksigen terlarut akan terus tersedia sehingga proses dekomposisi berlangsung secara aerob dan keadaan toksik dapat diminimalisasikan. Sedangkan tipe substrat berpasir halus memiliki laju pertukaran air yang lambat sehingga kurang baik untuk pertumbuhan organisme perairan. Substrat kasar umumnya lebih sering ditemukan pada perairan dengan arus kuat karena pada perairan jenis ini, partikel kecil akan terbawa arus ke tempat yang lebih rendah, sedangkan partikel besar akan mengendap (Odum 1971). Penangkapan bivalvia secara terus menerus akan mempengaruhi kestabilan substrat sebab substrat berpotensi teraduk oleh alat tangkap yang digunakan.

2.2.5 Peranan Tiram Daging Terhadap Ekosistem

Crassostrea sp. dapat menjadi pembentuk ekosistem yang efisien, terutama pada lingkungan dengan sedimentasi halus melalui pembentukan batu karang biogenik.

Struktur keras ini menyediakan habitat untuk spesies yang beragam karena memberikan permukaan untuk melekat, proteksi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, berlindung dari predator, atau tempat berkembang biak. Karena kebiasaan makan berupa filter feeders, Crassostrea gigas dapat membantu menghilangkan substansi dalam air dan mengonversikan nutrien menjadi bentuk yang dapat diakses, sehingga secara tidak langsung meningkatkan efisiensi produksi primer dari vegetasi akuatik (Shumway et al.

2003; Ruesink et al. 2005). Selain itu, tiram dapat menjadi indikator kualitas air, karena memiliki kemampuan untuk menyaring racun dan mikroba dari lingkungan sekitarnya.

Hasil dari analisis indicator kualitas perairan melalui tiram dapat membantu dan menjadi dasar pertimbangan dalam aspek kesehatan masyarakat pula.

2.3 Kebiasaan Makan Tiram Daging

Sebagian besar bivalvia menggunakan insang untuk makan. Metode makan ini disebut dengan suspensi atau filter feeding karena insang yang memiliki traktur siliar berbeda dapat menyaring partikel tersuspensi dari perairan masuk ke dalam rongga mantel. Insang ini membagi rongga mantel menjadi dua bukaan yaitu bukaan inhalan dan bukaan ekshalan. Air yang masuk ke bukaan inhalan atau disebut juga dengan siphon, akan dibawa dari bukaan inhalan ke bukaan ekshalan oleh silia yang terdapat pada insang dan permukaan mantel, kemudian keluar melalui bukaan ekshalan.

2.3.1 Regulasi Volume Ingesti pada Tiram Daging

Pada tiram, insang memiliki fungsi makan sekaligus fungsi respirasi sehingga penting bagi kelompok bivalvia memiliki mekanisme yang memisahkan kedua fungsi ini.

Seluruh partikel yang ditangkap oleh insang akan dibawa menuju lipatan labia sepanjang lekukan insang bagian ventral meskipun konsentrasi partikel tinggi. Satu-satunya struktur yang mampu untuk memproduksi pseudofaeeces untuk membantu kontrol volume ingesti adalah lipatan labia.

Spesies golongan bivalvia memiliki kemampuan untuk menutup lekukan insang bagian ventral setelah paparan berkepanjangan terhadap suatu konsentrasi partikel sehingga dapat menghentikan fungsi makan dari insang. Material yang masuk terlalu banyak akan terakumulasi disekitar mulut dan kemudian melewati lipatan labia kembali untuk dikeluarkan.

2.3.2 Seleksi Partikel Sebelum Proses Ingesti

Sumber makanan tiram terdiri dari berbagai jenis partikel tersuspensi seperti bakteri, fitoplankton, mikrozooplankton, detritus, dan juga terdapat material organik seperti asam amino dan gula. Namun, material organik tersebut terlarut bersama dengan pasir atau lumpur yang konsentrasinya lebih tinggi. Sebagai kompensasi terhadap dilusi dari material organik, bivalvia memiliki kemampuan untuk memisahkan material organik (misalnya algae) dengan material inorganik. Selain itu, bivalvia juga memiliki kemampuan untuk memilah alga berdasarkan ukurannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shumway et al. (1985), suatu spesies alga dapat di filtrasi oleh beberapa spesies bivalvia, tetapi juga dapat ditolak oleh beberapa spesies bivalvia yang berbeda.

Lokasi anatomi sebagai tempat pemilahan berbeda antar setiap spesies bivalvia. Lokasi tersebut dapat berada pada insang atau pada lipatan labia.

Pada keadaan medium dengan konsentrasi partikel terlarut rendah, maka bivalvia akan menyaring semua partikel tersebut. Berbeda halnya apabila bivalvia berada di lingkungan dengan konsentrasi partikel yang melebih ambang batasnya, maka rasio partikel yang disaring menjadi konstan dan konsentrasi partikel yang berlebih akan dibuang sebagai pseudofaeces. Ambang batas konsentrasi setiap bivalvia bervariasi, bergantung pada spesies, ukuran tubuh individu, dan jenis partikel yang disaring.

2.4 Pertumbuhan Tiram Daging

Menurut Effendie (1997) pertumbuhan adalah perubahan ukuran panjang atau berat dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan dapat digambarkan sebagai pertambahan aspek panjang, berat basah atau berat kering, dan volume suatu organisme dalam waktu tertentu. Secara fisik pertumbuhan dinilai dari adanya perubahan ukuran atau

jumlah sel penyusun jaringan tubuh, sedangkan secara morfologis pertumbuhan digambarkan melalui adanya perubahan bentuk. Secara energetik, pertumbuhan dinilai dari perubahan kandungan total energi tubuh pada perioder tertentu. Pertumbuhan dibedakan menjadi dua menurut Effendie (1997), yaitu pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi.

a) Pertumbuhan mutlak adalah perbedaan panjang atau berat pada dua waktu yang berbeda.

b) Pertumbuhan nisbi adalah panjang atau berat yang dicapai dalam suatu periode tertentu, yang dihubungkan dengan panjang atau berat awal periode.

2.4.1 Laju Pertumbuhan Tiram Daging

Tiram daging memiliki laju pertumbuhan tercepat pada tiga bulan pertama kehidupannya. Umumnya tiram dapat bertumbuh sekitar 10 mm/bulan. Pertumbuhan dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama adalah ketersediaan makanan. Makanan atau nutrisi yang tersedia harus dalam jumlah dan kualitas yang baik. Makanan bagi tiram diantaranya adalah algae, bakteria, detritus, dan organisme kecil lainnya yang berukuran sepuluh mikron atau lebih kecil. Peningkatan temperatur dan salinitas juga dapat meningkatkan laju pertumbuhan. Pertumbuhan akan terus terjadi sepanjang tahun kecuali adanya periode musim dingin atau periode pemijahan.

Pada masa mendekati pemijahan, pertumbuhan tiram akan melambat karena sebagian besar energi yang didapatkan dari makanan digunakan untuk perkembangan dan pembentukan gamet. Glikogen adalah substansi yang digunakan sebagai energi cadangan pada pembentukan gonad.

2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan

Pertumbuhan tiram mencakup pertumbuhan daging dan cangkang. Faktor yang mempengaruhi keduanya dapat berbeda, sehingga kecepatan pertumbuhan daging tidak selalu seiring dengan pertumbuhan cangkangnya. Kecepatan pertumbuhan daging dipengaruhi oleh ketersediaan sumber makanan, kematangan gonad, dan perubahan

setelah pelepasan gonad. Pertumbuhan cangkang dipengaruhi oleh kadar kalsium yang terdapat dalam perairan.

Indeks kematangan Gonad (IKG) adalah hasil persentase (%) dari perbandingan gonad dengan berat tubuh (jaringan lunak). IKG berfungsi untuk mengetahui perubahan kualitatif yang terjadi pada tiram, sehingga diharapkan dapat diketahui kapan kira-kira pemijahan terjadi (Fisher et al. 1996). Alokasi energi pada pertumbuhan somatik ke jaringan atau organ reproduksi membentuk hubungan berbanding terbalik (Octavina et al.

2014). Pertumbuhan somatic direpresentasikan melalui nilai Indeks Berat Daging (IBD), sedangkan IKG digunakan sebagai pembeda kematangan gonad berdasarkan berat gonad.

IKG akan secara alami berhubungan dengan ukuran dan berat tubuh.

Menurut penelitian yang dilakukan Octavina et al. (2014), saat IKG meningkat, terjadi penurunan IBD yang diduga karena pada saat terjadi pemijahan, maka terjadi pengalihan energi yang signifikan dari pertumbuhan somatik ke pertumbuhan reproduksi dan proses lainnya, seperti vitellogenesis. Setelah proses pemijahan selesai, maka IBD akan kembali meningkat. Hal ini juga berlaku sebaliknya, saat IBD meningkat, maka IKG akan menurun diduga karena tiram sedang berada dalam masa pertumbuhan.

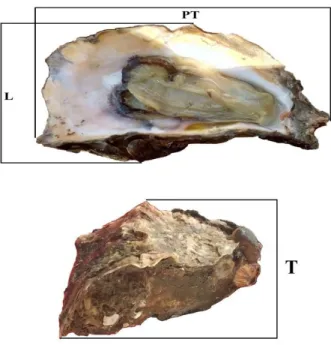

Gambar 2.6 Teknik pengukuran morfologi tiram dilakukan dengan cara mengukur panjang total, lebar, dan tinggi dari cangkang (Sumber : Octavina, 2014).

Tabel 2.2 Keterangan pengukuran morfologi tiram

No Kode Karakter Keterangan

1 PT Panjang

Total Jarak yang diukur dari bagian anterior hingga posterior tiram.

2 L Lebar Jarak yang diukur dari sisi kiri hingga kanan tiram.

3 T Tinggi Jarak yang diukur dari bagian atas hingga bawah tiram.

2.4.4 Kurva Pertumbuhan

Pertumbuhan pada bivalvia biasanya dilihat pada perubahan ukuran dan berat dari setiap spesies dalam satuan umur. Laju pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun pertama dari kehidupan dan semakin melambat sesuai dengan bertambahnya usia.

Beberapa rumus dapat digunakan untuk menghitung kurva pertumbuhan, namun rumus von Bertalanffy (1938) adalah rumus yang paling lazim digunakan.

Persamaan rumus ini adalah :

lt = L•(1 - exp[-k(t - t0)] (2.1)

dimana :

l panjang saat umur t

L. merupakan ukuran maksimal yang dapat dicapai dalam habitat bivalvia –k merupakan pertumbuhan konstan yang menunjukan L. telah tercapai.

Rumus pertumbuhan ini dapat digunakan dengan asumsi bahwa bivalvia memiliki batasan pertumbuhan maksimal yang dapat tercapai selama masa hidupnya. Namun pada beberapa jenis bivalvia yang hidup dalam habitat tertentu, terdapat kemungkinan terjadinya pertumbuhan yang tidak terbatas selama masa kehidupan. Dalam kasus in, kalkulasi pertumbuhan bivalvia dapat dikerjakan menggunakan pengukuran polynomial.

Modifikasi nilai L. dan –k dapat dikerjakan dengan menggunakan rumus Ford- Walford dimana panjang saat umur t dapat menggunakan t+1 tahun, dan nilai L. yang dapat digunakan adalah nilai dimana kurva mencapai 45o atau dengan persamaan :

y/1-Slope (2.2)

dimana y merupakan titik potong paling tinggi pada y Axis.