Bab

4

I ndustri

Rokok Di Kudus

Pengantar

Bab ini memaparkan bagaimana rokok berkembang dari usaha rumahan menjadi industri global. Bukan hanya sebagai produk ekonomi, tetapi juga produk sosial dan budaya masyarakat. Kondisi geografis, demografis serta karakteristik sosial, budaya masyarakat yang mendukung perkembangan industri rokok di Kudus.

Perkembangan rokok sebagai industri tidak dapat dilepaskan dari dukungan masyarakat pelaku usaha dalam rantai produksi dan bisnis rokok. M asyarakat di Kabupaten Kudus memiliki hubungan erat secara sosial, ekonomi dan budaya. Rokok, sebagai usaha /industri yang berkembang di Kudus mengandalkan keunggulan tenaga kerjanya.

Pabrik rokok rumahan/mikro/kecil banyak ditemukan karena proses produksinya mudah, dapat dilakukan pada skala rumah tangga dengan menggunakan tenaga kerja di lingkungannya. M enggunakan teknologi sederhana, manual (dengan tangan) sehingga rokoknya disebut sigaret kretek tangan (SKT). Bahan mudah diperoleh, khusunya rokok kretek sebagai rokok asli yang ditemukan oleh Hj Jamhari, orang asli Kudus, yang berkembang menjadi industri dan akhirnya manjadi ikon kota Kudus.

sebagai produk “image”. Inovasi bukan hanya pada produknya tetapi juga pada pasarnya. Sehingga rokok tidak hanya berkembang sebagai industri nasional tetapi juga menjadi produk global.

Sebagai kota industri, rokok menjadi salah satu komoditas andalan daerah. Karena di Kabupaten Kudus, bukan hanya produsen rokok tetapi juga sebagai produsen komoditas bordir dan konveksi, batik, tekstil, aneka makanan dan minuman, logam, mebel dari rotan dan kayu, kerajinan kulit, kertas dan lain-lain. Semua industri berbasis masyarakat, sebagai usaha sampingan maupun pekerjaan utama.

Seiring dengan berjalannya waktu, industri rokok menghadapi dinamika pasang surut, bukan hanya pada skala daerah tetapi secara nasional. Jumlah pabrik rokok di Kabupaten Kudus mengalami penurunan, walaupun jumlah setoran pajak berupa cukai selalu dapat melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut terjadi sejak adanya intensifikasi pajak, berupa kenaikan tarif cukai rokok dan kebijakan pengawasan lainnya yang menyebabkan banyak pengusaha rokok kecil gulung tikar, alih kepemilikan pabrik (kecil) oleh pabrik besar, dan tumbuhnya pabrik-pabrik rokok baru. Pada saat yang bersamaan juga ditemukan semakin maraknya rokok “illegal”.

Kondisi Geografis dan Demografis

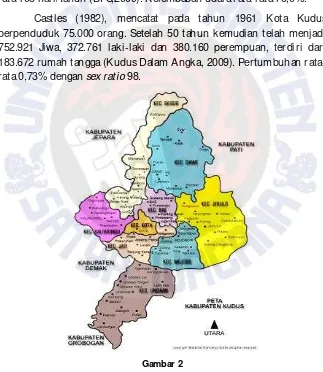

Kudus, berasal dari bahasa arab al Kuds, yang artinya kudus atau suci. Hari jadi kota Kudus ditetapkan pada tanggal 23 September 1549 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah (Perda) No.11 Tahun 1990, diterbitkan tanggal 6 Juli 1990. M emiliki luas wilayah yang paling kecil di antara Kabupaten di Jawa Tengah, yaitu 1,31% atau 42,516 hektar. Berada dij alur transportasi regional yang penting antara Semarang-Kudus-Surabaya, serta Jepara – Kudus - Surakarta.

perjalanan darat, menggunakan transportasi umum seperti bis atau kendaraan pribadi. Berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, Kabupaten Demak dan Jepara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati. Berada pada ketinggian rata-rata 55 meter di atas permukaan air laut. Beriklim tropis, bertemperatur sedang, berkisar antara 19,9°C- 27,6°C. Bercurah hujan relatif rendah, di bawah 2000 mm/tahun dan berhari hujan rata-rata 103 hari/tahun (BPS,2009). Kelembaban udara rata-rata-rata-rata 76,0%.

Castles (1982), mencatat pada tahun 1961 Kota Kudus berpenduduk 75.000 orang. Setelah 50 tahun kemudian telah menjadi 752.921 Jiwa, 372.761 laki-laki dan 380.160 perempuan, terdiri dari 183.672 rumah tangga (Kudus Dalam Angka, 2009). Pertumbuhan rata- rata 0,73% dengan sex ratio 98.

Gambar 2

Kepadatan penduduk tercatat 1.771 jiwa/km2, terdiri dari sembilan kecamatan, terpadat adalah kecamatan kota yaitu 8.730 jiwa/km2, dan paling rendah tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Undaan yaitu 946 jiwa/km2. Status administrasinya tetap menjadi daerah kabupaten, yang jika diukur dari komparteman tradisional dan modern tidak lagi ada perbedaan yang menyolok. Sebagai wilayah yang terkecil dan dengan kepadatan penduduknya yang cukup padat, Kabupaten Kudus menjadi daerah tujuan untuk mencari kerja baik untuk daerah sekelilingnya maupun secara nasional.

Kehadiran pasar modern yang berjumlah lebih dari 20 buah untuk kabupaten seluas 41, 512 ha dan pasar tradisional sebanyak 23 buah merupakan kota yang mengalami perkembangan pesat dibanding kondisi 50 tahun yang lalu. Pasar memberikan kontribusi besar sebagai kota dagang dan kota industri terhadap PDRB, yang mencapai lebih dari enampuluh persen (60%). Jika Castles, menggambarkan sebagai kota seperti kota-kota di Jawa dan Indonesia pada masa itu, sekarang pun masih ada ciri yang sama tetapi dengan corak yang berbeda. Di Alun-alun telah berdiri supermarket dan penuh dengan baliho segala macam produk khas Kudus atau juga produk global. Yang masih langgeng adalah M asjid Besar Kudus, berada di sudut alon-alon, dengan simpang tujuhnya.

Angka Kelahiran Kasar (CBR) sebesar 12,45, dan Angka Kematian Kasar (CDR) 6,24 per 1000 jiwa. Jumlah penduduk berusia lebih dari 10 tahun 613.500 orang, 65% di antaranya adalah Angkatan Kerja. Sebanyak 377.830 orang adalah pekerja, dengan pembagian: sebanyak 158.010 (41,82%) bekerja di sektor industri, pertanian (16,17), perdagangan (14,72%) dan pertambangan serta galian (0,31%). Jumlah penduduk yang mengikuti program transmigrasi relatif sedikit yaitu hanya 37 orang terdiri dari 10 KK (KDA, 2009). Dapat diartikan bahwa daerah sendiri lebih menarik sebagai daerah yang memiliki potensi kerja tinggi.

sebagai kota industri, dan kota dagang, walaupun corak perdagangannya sudah mengalami banyak perubahan.

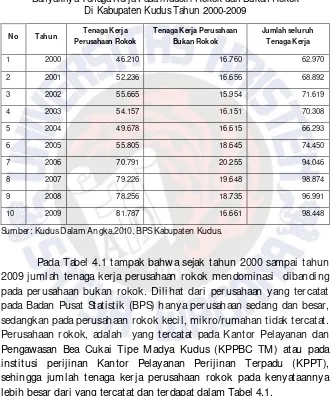

Tabel 4.1

Banyaknya Tenaga Kerja Pada industri Rokok dan Bukan Rokok Di Kabupaten Kudus Tahun 2000-2009

Sumber: Kudus Dalam Angka,2010, BPS Kabupaten Kudus.

Tabel 4.2

Banyaknya Perusahaan Industri Besar dan Sedang, M enurut Jenis Industri dan Jumlah Tenaga Kerja, Kabupaten Kudus, 2006-2009

No Jenis Industri

Jumlah Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Sumber : Kudus Dalam Angka, BPS Kab Kudus

umum, fleksibilitas usaha dapat dipahami sebagai usaha yang hari ini ada besok tidak ada atau beralih usaha. Rokok,walaupun jumlah usahanya menurun tetapi penyerapan tenaga kerjanya tetap naik. Angka yang tercatat dalam publikasi tidak sesuai dengan dinamika yang sesungguhnya.

Tabel 4.2, menunjukkan bahwa pada industri hasil tembakau, tampak adanya penurunan jumlah industri tetapi jumlah tenaga kerja meningkat. Sebagai barang kena cukai, rokok harus memenuhi persyaratan perijinan, satu nama untuk satu perusahaan, tetapi di dalam perusahaan yang sama terdapat nama atau merek lebih dari satu. Rokok sebagai industri dimungkinkan terjadi perluasan usaha atau diversifikasi produk, tetapi tidak menambah jumlah pabrik, sehingga jika hanya melihat jumlah industrinya tidak akan mendapatkan informasi lengkap tentang kapasitas produksi, golongan pabrik bahkan seberapa besar rokok tertentu menguasai pasar. Besarnya penjualan akan memberikan gambaran tentang berapa besar cukai sebagai pajak tembakau-rokok yang dibayarkan oleh pengusaha/produsen kepada negara.

Karakteristik Sosial, Budaya dan Ekonomi

Kabupaten Kudus, seringkali dikaitkan dengan komunitas kota santri. Sejak Castles meneliti rokok di Kudus pada tahun 1961, ciri itu masih tetap ada sampai saat ini. Ciri kedua adalah sebagai kota dagang. Peran perempuan istri-istri yang dikatakan oleh Castles (1982: 81) sebagai sangat berbudi luhur karena membiayai keluarga dengan membatik dan industri lainnya, sampai saat ini memberi kontribusi sebagai kota industri yang berkembang.

ditandai dengan banyaknya pondok pesantren,mencapai 84 buah atau lebih (Cermin, 2005).

Keberadaan Sunan Kudus dan Sunan M uria, dua di antara wali sanga, tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa, merupakan tokoh yang memiliki kaitan erat dengan spirit masyarakat dalam berkehidupan. Sunan Kudus dikenal sebagai penyebar agama Islam yang “faqih” yaitu ahli dalam hukum dan kehidupan. Sehingga memberikan inspirasi kepada masyarakat, khususnya sebagai pedagang yang ulet. Karakteristik ini unik, karena biasanya kehidupan agamis tidak sejalan dengan karakter masyarakat pedagang.

Dibuat Oleh: Stefanus Ardo W inoto Dibuat oleh : Stefanus Ardo W inoto

Gambar 3 Gambar 4

Makam Sunan M uria, di Kawasan Sumber Air, di Lingkungan M akam Desa Colo Kecamatan Dawe, Sunan M uria yang Dikeramatkan Selalu Ramai Dikunjungi Peziarah

Sumber : http://www.blogspot.com

Gambar 5

M enara Kudus, Simbol Pluralisme

Sumber : http://www.blogspot.com

Gambar 6

Pondok Assalam Kudus, Salah Satu Pondok Pesantren di Kudus

mengikuti. Transportasi umum berupa angkot, hanya sampai waktu maghrib. Sedikit saja angkot yang masih beroperasi setelah waktu maghrib. Di masa lalu, Kudus dikenal sebagai kota yang penduduknya hampir semua kaya dan hanya sedikit orang dalam kategori tidak kaya. Pengusaha yang kaya di masa lalu lebih banyak berasal dari kalangan santri. Saat ini banyak kaum pendatang bukan hanya berasal dari komunitas santri yang memberikan pengaruh terhadap kekentalan ciri khas kota Kudus. Banyak juga orang yang tidak mampu, masih terdapat penduduk miskin sebanyak 23.000 orang (BPS, 2009).

Kegiatan industri tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Keduanya memberikan kontribusi pendapatan daerah (PDRB) cukup signifikan mencapai lebih dari 60 %. M emiliki fasilitas pasar tradisional sebanyak 22 buah dan pasar modern sebanyak 25 buah (BPS, 2009). Pasar terbesar yaitu pasar Kliwon menjadi pasar grosir bagi hasil produksi masyarakat. Sebagian besar masyarakat menjadi pemasok bagi pedagang besar yang ada di pasar Kliwon. M isalnya untuk produk konveksi, bordir dan makanan khas Kabupaten Kudus dapat dijumpai di pasar tersebut. Biasanya konsumen dari berbagai daerah bahkan dari seluruh Indonesia datang untuk membeli dagangan untuk dijual kembali didaerahnya. Disamping menggunakan cara tersebut, masyarakat memasarkan sendiri ke kota-kota lain di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Pada masa lampau, pedagang memiliki status yang tinggi dalam masyarakat. Pegawai negeri menjadi pilihan terakhir untuk cita-cita masa depan anak-anaknya, karena dianggap kelompok yang tidak antusias atau pemalas. Istilah Kudus, sering juga dikaitkan dengan istilah kudu duwe usaha(bhs Jawa: harus punya usaha). Hampir semua rumahtangga memiliki usaha sampingan di samping pekerjaan pokok sebagai pegawai negeri atau karyawan pabrik.

sedangkan gang, berarti harus pandai berdagang. Nilai tersebut dikembangkan dalam arti masyarakat Kudus, harusnya rupawan, fisik dan budinya. Selalu mau belajar dan pandai berbisnis. Terbukti masyarakat Kudus mayoritas adalah pengusaha dan pedagang.

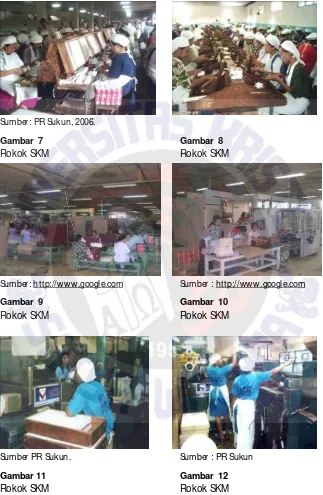

Proses produksi barang pada industri skala kecil dan rumahan menggunakan sistem putting out dengan semangat saling menguntungkan. Putting out, adalah sistem kerja dimana para pekerja mengambil pekerjaan dan dikerjakan di rumah. M isalnya pengusaha bordir di Karangmalang, atau Padurenan sebagian pekerja bekerja di tempat juragan dan ada juga dikerjakan di rumah berasal berbagai desa. Upah diberikan berdasarkan pekerjaan secara borongan. Pada industri makanan misalnya jenang banyak usaha yang melibatkan tetangga dalam proses pengemasan sampai pengepakan. Sebagian pekerjaan dikerjakan di lokasi usaha. Proses produksi semacam itu juga terjadi pada rokok. PR besar memberikan pekerjaan menyiapkan selop atau pembungkus rokok, dengan menyerahkan pekerjaan pengeliman kepada penduduk sekitar. Produksi rokok (giling dan linting) banyak yang diserahkan pada perusahaan (UMKM ) lain sebagai mitra. Pada Gambar : 7 sd 12, tampak suasana pada pabrik rokok besar bagian produksi. Sekalipun lay out tempat duduk diatur sedemikian rupa tetapi prinsip sistem kerja secara beregu, masing-masing berpasangan setiap dua orang, seorang giling dan seorang bathil.

Sumber: PR Sukun, 2006.

Gambar 7 Gambar 8

Rokok SKM Rokok SKM

Sumber: http://www.google.com Sumber : http://www.google.com

Gambar 9 Gambar 10

Rokok SKM Rokok SKM

Sumber PR Sukun. Sumber : PR Sukun

Gambar 11 Gambar 12

Sumber: data primer

Gambar 13

Pada Gambar 13, tampak berbagai hasil produksi masyarakat Kudus yang cukup dikenal. Pasar bukan hanya lokal tetapi meliputi regional dan global. Pasar Kliwon di Kudus menjadi sentra kulakan atau grosir. Konsumennya berasal dari daerah sekitar dan dari manca negara seperti Afrika, khususnya untuk konveksi. Percetakan terbesar di Asia Tenggara, PT Pura Barutama merupakan salah satu andalan dengan 144 hak patent yang dimiliki.

Di masa lalu, industri rokok telah menggunakan model kerja sama subkontrak dengan industri yang lebih kecil atau rumahan. Pada awalnya rokok dibuat sendiri dan dijual oleh para pengusahanya. Dalam perkembangannya sebagai pendukung rasa dan aroma tembakau diberi berbagai ramuan. Tidak hanya cengkih tetapi juga pala, kayu manis atau kemenyan sesuai keinginan dan permintaan pembeli, sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk menyiapkan ramuan tersebut. Sejak itulah kerja sama itu berlanjut dan berkembang melahirkan sistem baru dalam skala pabrik ketika membuat rokok putih atau strootje (Castles, 1982: 63).

Selanjutnya Castles menyebutkan kebiasaan pembagian kerja dalam industri atau usaha rokok, pengusaha rokok berperan mulai memperoleh tembakau dan menyiapkannya menjadi tembakau siap giling. Kemudian proses melinting diborongkan kepada abon di lingkungannya dan menyerahkan kembali seminggu kemudian kepada pengusaha, dibayar secara borongan. Para abon, dalam mengerjakan rokok tersebut menggunakan buruh yang disebut kernet.

Abon adalah pabrikan kecil yang bertanggungjawab terhadap proses linting rokok, dan buruh yang mengerjakan disebut kernet. Setiap abon memiliki delapan sampai sepuluh kernet. Pengusaha rokok besar memiliki sampai 100 abon. Istilah ini berakhir sebelum pendudukan Jepang di Indonesia digantikan dengan sistem pabrik yang dilokalisir. Selanjutnya dikenal dengan istilah sub-kontrak atau juga

dan efektivitas pekerjaan agar dapat bersaing. Persaingan dalam industri rokok semakin ketat.

Pengusaha banyak diuntungkan dengan pola hubungan kerja

putting out karena tidak perlu lagi menanggung semua biaya produksi yang timbul sebagai konsekuensi pekerjaan yang dikerjakan di tempat usaha seperti makan, dan transpor pekerja. Resikonya adalah standar produksi tidak dapat secara ketat diterapkan, apabila tembakau tidak disiapkan oleh pemilik seperti yang terjadi di masa lampau. Kesalahan proses kebanyakan ditanggung oleh pekerja. Sanksi yang diberikan bisa dalam bentuk pemotongan upah sampai mengganti produk yang rusak. Jika terjadi kecelakaan kerja, pengusaha akan memberikan bantuan pengobatan bersifat sukarela/sosial. Hal-hal tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam perjanjian kerja, dan tidak ada perjanjian kerja.

Putting out, sekalipun secara teori lebih banyak merugikan pekerja tetapi masih dianggap menguntungkan bagi pekerja perempuan khususnya yang sudah menikah. Pekerja tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan bersama dengan tanggung jawab sebagai istri. M engelola pekerjaan rumah tangga serta menjaga anak-anak berusia balita yang tidak dapat dilepaskan/ditinggal di rumah ketika bekerja. Belum semua pengusaha besar memperhatikan kepentingan ibu dan balita untuk menyediakan pojok asi, walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak No 23/Tahun 2004 dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pekerja menyadari keterbatasan yang dihadapi dan merasa diuntungkan karena ada peluang bagi wanita untuk mengerjakan pekerjaan borongan berapa pun ongkos yang diterima tanpa harus meninggalkan rumah. Sifat dan karakter pekerja seperti inilah antara lain yang membuat suasana masyarakat pekerja di Kudus kondusif dan tidak mudah terprofokasi terkait dengan perjuangan hak-hak yang seharusnya diterima sebagai pekerja. Bagi pengusaha putting out atau

sub-kontrak adalah bagian dari strategi untuk menghadapi kondisi permintaan pasar yang dinamis.

Berbagai dokumentasi dan alat yang pernah digunakan dalam proses produksi rokok sejak dulu, tersimpan di M useum Kretek Kabupaten Kudus. Museum Kretek semula dikelola oleh Persatuan Pabrik Rokok Kudus (PPRK), tetapi sekarang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus.

Gambar 14

M useum Kretek, Kabupaten Kudus

Berdasarkan bahan baku yang digunakan, terdiri dari:

Rokok Putih, adalah rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu;

Rokok Kretek, yaitu rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu;

Rokok Klembak, adalah rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, cengkeh, dan kemenyan yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.

Sejak lama terdapat perbedaan konsumen rokok di Indonesia. Rokok putih banyak dikonsumnsi oleh masyarakat yang berpendapatan tinggi. Awalnya rokok putih semuanya merupakan produk luar yang diimpor. Pabrik Asing pertama yang memproduksi rokok putih di Indonesia yaitu British American Tobacco (BAT) pada tahun 1925 di Cirebon. Sedangkan rokok kretek di konsumsi oleh masyarakat golongan miskin. Persaingan antara rokok putih dan rokok kretek juga telah terjadi sejak lama di Indonesia.Saat ini banyak pabrik rokok di Indonesia yang memproduksi rokok putih.

Sumber: Museum Kretek, Kudus

Gambar 15

Rokok SKT Sejak Jaman Dulu yang Diproduksi di Kudus Disimpan SebagaiKoleksi di M useum Kretek

Sumber : Museum Kretek Kudus

Gambar 16 Rokok Klobot

Sumber : http://www.blogspot .com

Gambar 17 Gambar 18

Sumber: http:// www. kompas.com

Gambar 19

Berbagai Praktek Produksi Rokok Rumahan

Gambar 20

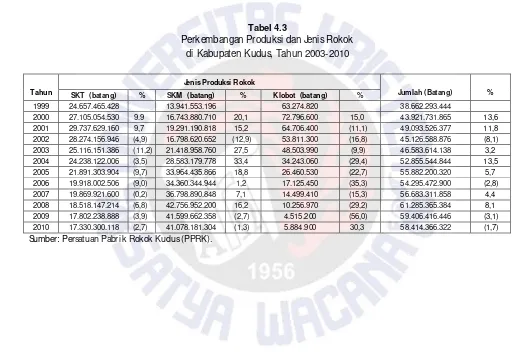

di Kabupaten Kudus, Tahun 2003-2010

Sumber: Persatuan Pabrik Rokok Kudus (PPRK).

Tahun

Jenis Produksi Rokok

Jumlah (Batang) % SKT (batang) % SKM (batang) % Klobot (batang) %

1999 24.657.465.428 13.941.553.196 63.274.820 38.662.293.444

2000 27.105.054.530 9.9 16.743.880.710 20,1 72.796.600 15,0 43.921.731.865 13,6

Tabel 4.3 secara total terdapat masa penurunan produksi rokok dan pada saat yang lain terjadi peningkatan produksi rokok di Kabupaten Kudus. Jika dilihat per jenis produksi yang mengalami penurunan jumlah produksi selama tahun 1999-2010 adalah SKT. W alau demikian produksi SKT masih mencapai 17 milyar batang lebih. Pola produksi tidak secara otomatis menunjukkan konsumsi yang menurun, tetapi bisa disebabkan jumlah pabrik yang berkurang. Yang tergabung pada Persatuan Pabrik Rokok Kudus (PPRK) hanya pabrik skala sedang dan besar seperti PT Djarum, PT Nojorono, PR Jambu dan PR Sukun. Sehingga untuk pabrik Golongan III tidak tercatat di PPRK.

Sebutan sebagai Kota Kudus kota kretek sangat melekat karena memang memiliki banyak pabrik rokok, yang awalnya adalah rokok kretek. Sebagai kota kretek, Kabupaten Kudus adalah produsen rokok-rokok terkenal baik di pasar nasional maupun internasional setelah pabrik rokok yang ada di Jawa Timur. Sebelum menggunakan mesin, rokoknya SKT. Kemudian dalam perkembangannya menggunakan mesin yang disebut rokok kretek mesin (SKM ). Rokok yang diproduksi menggunakan mesin terdiri dari kretek mesin dan rokok putih filter, yaitu rokok yang menggunakan filter. Rokok kretek buatan tangan atau SKT, juga masih banyak diproduksi baik rokok siong (klembak-menyan), rokok klobot, rokok kretek biasa dengan bungkus kertas dalam bentuk pak dan conthong. Rokok untuk pasar dalam negeri berbeda kemasan dan cita rasa dengan yang ditujukan untuk pasar luar negeri. Demikian juga rokok yang diproduksi bukan untuk konsumsi pasar.

giling, linting, nyonthong, mbathil, selop dan ngepak. Sedangkan bagian mblender, pengangkutan dan distribusi dikerjakan oleh laki-laki. Rokok Kretek, merupakan rokok campuran tembakau dan cengkih. Oleh masyarakat, rokok tersebut dikenal dengan rokok kretek, karena bunyinya kretek-kretek ketika dibakar. M enurut kisah yang dikenal dan dikenang di kalangan masyarakat Kudus bermula dari Haji Jamhari yang berhasil membuat rokok kretek sebagai obat ashma yang dideritanya. Kabar kesembuhannya karena rokok obat

tersebut kemudian tersebar luas di kalangan masyarakat yang saat itu banyak menderita sakit yang sama.

Pada saat itu rokok telah dikenal umum di kalangan kaum pria tetapi tidak mencampurnya dengan cengkih. Selanjutnya permintaan terhadap rokok kretek bertambah banyak hingga menjadi industri pada tahun 1870 – 1880. Pelopornya adalah Nitisemito, yang lahir di Kudus pada tahun 1863, dengan nama kecilnya Roesdi. Haji Jamhari sendiri meninggal tahun 1890. Rokok kretek pada awalnya dikemas dengan bungkus klobot (daun jagung yang dikeringkan) dengan ikatan yang terdiri dari 10 batang setiap ikatnya.

Akan halnya Nitisemito, merupakan pengusaha rokok dari Kudus yang melegenda karena keberhasilannya, sudah menjadi jutawan pada masa pendudukan Belanda. Latar belakang sebagai pemuda yang banyak menghadapi kegagalan dalam bekerja. Sering berganti pekerjaan bahkan merantau ke berbagai tempat untuk menemukan jati dirinya. Pada usia 17 tahun, pemuda Roesdi berganti nama menjadi Nitisemito sepulang dari kota M alang, Jawa Timur karena usaha konveksi kandas terlilit hutang. Selanjutnya Roesdi mencoba berdagang minyak kelapa dan kerbau yang bangkrut juga. Kemudian bekerja sebagai kusir dokar sambil berdagang tembakau. Pada saat itulah berjumpa dengan mbok Nasilah, seorang pembuat rokok sekaligus penjual rokok. M asyarakat juga menganggap mbok Nasilah sebagai tokoh penting yang menemukan rokok sebagai pengganti kebiasaan nginangpada tahun 1870 an.

Di warungnya yang sekarang menjadi toko kain Fahrida,

tersebut mbok Nasilah sering menyuguhkan rokok buatannya kepada para kusir dokar. Harapannya warung akan lebih bersih dibanding ketika mereka nginang. Kedekatan Nitisemito dengan mbok Nasilah karena kegemarannya merokok mengantarkan mereka pada akhirnya menikah dan menjadi titik balik hidupnya menjadi pasangan pengusaha rokok yang terkenal, tidak hanya di Kudus tetapi juga di Indonesia.

Bersama Nasilah, M as Nitisemito mengembangkan usaha rokok kreteknya menjadi suatu bisnis pada tahun 1906. Pada tahun 1908, rokoknya terdaftar dengan merk Tjap Bal Tiga. Tjap Bal Tiga sebelumnya bernama Rokok Tjap Kodok M angan Ula (Jawa:Rokok cap katak makan ular). Nama tersebut tidak membawa keberuntungan malah menjadi bahan tertawaan di antara teman-temannya. Kemudian diganti dengan Tjap bulatan Tiga. Karena Gambar : yang tercantum pada bungkus rokoknya berupa bulatan tiga tampak seperti bola, maka sering disebut rokok Tjap Bal Tiga. Oleh Nitisemito akhirnya merk ini didaftarkan menjadi merk resmi rokoknya dengan menambahkan nama Nitisemito menjadi Tjap Bal Tiga HM Nitisemito dengan sebuah pabrik yang didirikan di Desa Jati, pada tahun 1914 dengan lahan seluas 6 ha. Sejarah juga mencatat bahwa jiwa wirausaha dan bisnis yang dimiliki Nitisemito tumbuh subur, dengan berbagai inovasi dalam hal rokok misalnya dengan menjual rokok dalam bentuk kemasan dengan merk NV. Bal Tiga Nitisemito.

Bungkus rokok dicetak di Jepang dengan rancangan menarik dan full color. Di samping itu promosi dilakukan melalui iklan di radio dengan menyediakan hadiah hadiah yang menarik. Pada berbagai pertunjukan pasar malam, Nitisemito juga selalu membuka

stand rokoknya, menggelar panggung terbuka untuk pementasan drama dan kethoprak.Pecahnya Perang dunia ke II pada tahun 1942 serta masuknya tentara Jepang memperburuk kondisi pabrik rokok Bal Tiga, assetnya disita dan pada tahun 1955 sisa asset yang ada dibagi kepada para ahli warisnya. Kehancuran pasar rokok Bal Tiga juga diduga disebabkan oleh persaingan dengan pabrik rokok M inak Jinggo yang berdiri pada tahun 1930.

Pemilik M inak Jinggo bernama Kho Djie Siong, semula adalah agen rokok Bal Tiga untuk daerah Pati. Kho Djie Siong, banyak menyerap informasi tentang racikan rokok dan strategi pemasaran Bal Tiga dari M Karmaen teman sekolahnya di HIS Semarang, yang juga merupakan menantu Nitisemito. Saat ini peninggalan Nitisemito berupa Istana Kembar masih dapat dijumpai di daerah Kudus Kulon, atau jalan Sunan Kudus no 22 Kudus. M erupakan rumah tinggal keluarga Nitisemito yang saling berhadapan dipisahkan oleh kali (sungai).

Sumber : Museum Kretek Kudus Sumber : Museum Kretek.

Gambar 21 Gambar 22

Tokoh Yang Berjasa Dalam Niti Semito, Pelopor Industri Industri Rokok Rokok Kudus.

Sumber : Data Primer

Gambar 23

Istana Kembar, Rumah Niti Semito

Gambar 23 adalah Istana kembar, dipisahkan oleh Kali (Sungai) Gelis. Terletak di kawasan Kudus Kulon. Gambar : di atas istana yang terletak di sebelah barat sungai gelis. Istana kembar yang sebelah timur telah dijual.

2008 sebanyak 555 PR; tahun 2009 sebanyak 323 PR dan tahun 2010 sampai dengan bulan september 243 PR. Pada tahun 2010 terdapat 80 PR yang dicabut ijinnya karena permohonan dan tidak aktif produksi. Pada tahun 2011, tanggal 10 Desember telah diblokir sebanyak 72 PR karena tidak memenuhi PMK No. 200/PMK.04/2008, yaitu luas tempat produksi sebesar 200m² (KPPBCTM , 2012).

Peta Kudus dalam Industri Rokok Nasional

Perusahaan Rokok atau Pabrik Rokok (PR) di Indonesia, terpusat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebaran geografis sebagian besar IHT (Rokok) berada di Jawa Timur (75%), Jawa Tengah (20%) dan sisanya berada di daerah Sumatera Utara, Jawa Barat, DIY. Pada tahun 2005 jumlah IHT (Rokok) di Indonesia sebanyak 3.217 perusahaan dan dalam tahun 2006 sudah mencapai 3.961 perusahaan atau meningkat sebesar 23,12%, semakin meningkat pada tahun 2008. Lebih dari 900 Pabrik ada di Kabupaten Kudus. Dalam periode yang sama produksi rokok mencapai 220,3 milyar batang dan 218,7 milyar batang. Produk hasil olahan tembakau terdiri dari rokok (rokok kretek dan rokok putih), cerutu dan tembakau iris (shag).

Dilihat dari perkembangan produksinya, rokok kretek sejak tahun 2007 mengalami kenaikan sampai mencapai 248 milyar batang. Padahal dalam roadmap IHT pada tahun 2020 hanya dibatasi produksi rokok secara keseluruhan berjumlah 260 milyar batang.

2020. Diluar yang dilaporkan rokok yang beredar jumlahnya masih banyak.

Tabel 4.4

Perkembangan Produksi Rokok Kretek di Indonesia, Tahun 2000- 2010

No Tahun Produksi

Sumber : Ditjen Industri Agro dan Kimia, Kementrian Perindustrian, dalam Zahar dan Sutiman (2011: 93)

Awal pemberlakuan Otonomi Daerah pada tahun 2001 seluruh Kabupaten/ Kota mendorong potensi ekonomi dengan mempermudah proses perijinan. Sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum Otonomi Daerah proses perijinan ada pada pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat.

Tabel 4.5

Jumlah Industri Rokok M enurut Pengajuan Ijin ke PM PPT*) Berskala Industri M ikro, Kecil, Sedang **)

Kabupaten Kudus Tahun 2002- 2008***)

Keterangan : *) Sebagai persyaratan mendapatkan NPPBKC di Dirjen Bea Cukai

**) Indikator Indagkop, Investasi Sebesar 10 jt - 50 jt ***) Data Tahun 2008 sampai bulan Juni.

Sebagai gambaran cukai rokok yang dibayarkan dari Kabupaten Kudus dan penerimaan cukai secara Nasional dapat dilihat dalam tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6

Tabel 4.6 menunjukkan kenaikan target dan capaian baik di Kabupaten Kudus maupun secara nasional. Pada periode tersebut jumlah pabrik rokok semakin sedikit, disebabkan terkena aturan atau tidak bertahan dalam persaingan.

Proses Produksi Rokok

Tembakau, sebagai bahan baku utama rokok pada umumnya akan lebih baik jika digunakan setelah 2-3 tahun disimpan. Proses selanjutnya adalah mencampur bahan baku tembakau dengan cengkih dan aroma yang disebut saos. Cengkih untuk menjadi bahan siap pakai melalui proses tersediri yaitu perendaman dan perajangan. Saos, adalah campuran berbagai bahan kimia dan alami yang menghasilkan aroma sebagai cita rasa rokok yang khas sesuai dengan selera konsumen.

Rokok Kretek, memiliki dua tipe cita-rasa, yaitu: tipe berdasarkan penggunaan flavour dan tipe berdasarkan kandungan tar dan nicotine. Tipe Berdasarkan penggunaan flavour terdiri dari yang

High Flavour : tipe sweet spicy; tipe nutty fruity, dan Low Flavour: tipe natural. Tipe berdasarkan kandungan tar dan nicotine, terdiri dari

Low Tar & Nic (< 15 mg tar/cig. & < 1,1 mg nic./cig. M edium Tar & Nic (15 < mg tar/cig. < 20 & 1,1 < mg nic/cig. < 1,5). Untuk yang regular selain yang tersebut di atas.

Rokok Putih, memiliki dua tipe cita-rasa, yaitu: American Blend: sweet aromatic anissed & typical acid fruit, chocolate & fermented. Virginia Blend: typical virginia smoke taste & fermented acid taste termasuk English type dan Asia type (Japan Tob., China Tob., lainnya).

Proses produksi Rokok Kretek, menggunakan raw material

terdiri atas empat bagian yang masing-masing bagian merupakan

compound, yaitu: blend tembakau; blend Clove; Casing Flavour; dan

diinginkan. Blend Clove, merupakan campuran dari beberapa jenis

clove (cengkih) bentuk rajangan dengan perbandingan tertentu sedemikian rupa sehingga diperoleh cita-rasa cengkih yang diinginkan.

Tobacco Flavour, atau dengan istilah umum di kalangan pelaku industri rokok disebut dengan saos rokok. Saos ini digunakan pada tembakau sebagai bahan baku utama rokok untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. Saos rokok pada umumnya hampir sama dengan essen yang digunakan di industri makanan. Bedanya hanya di metode penggunaan. Essen rokok atau saos rokok agar bisa digunakan pada tembakau harus dilarutkan dulu dengan Ethyl Alkohol.

Tobacco flavour terdiri atas dua bagian yang masing-masing berbeda peranannya terhadap rokok kretek yang dihasilkan. Kedua bagian tersebut adalah: Casing Flavour dan Top Flavour. Casing Flavour merupakan larutan compound dari berbagai macam raw

material yang terlarut dalam air, yang berperan memperbaiki, meningkatkan dan menyempurnakan cita-rasa blend tembakau. Raw

material yang digunakan dalam membentuk casing umumnya berupa ekstrak, konsentrat, resinoid, dan bentuk lain yang larut dalam air.

Secara umum compound casing terdiri atas beberapa block

(Penta Aromindo):

“Humectant (PG, Gliceryn, Madu); Sweet block; Tobacco;

acid (Sour Plum, PlumCasing); Brownblock (Coffee Extrac,

cocoa, Mapple, Anis Casing); Spicy block (Keningar/Kayu

M anis); Fermented block; Tobacco softener/smoothener (Licorice); Tobacco enhancer/ improver (Tabac-Tabac); Burning & Preservative agent; Body replacer (Cocoa); Fixative Solvent (water)”.

Secara umum compound Top Flavour terdiri atas beberapa

block (Penta Aromindo), adalah : “Pack aroma; Sweet block (Tabac Sweet, Vanilla, Sweet Alami, Anis dll); Fresh block (Havana, M anila); Fermented block (Rhum, Cognag, Jamaica); Fruity block (Nangka, Strawberry, Fruity); Brown block (Gurih FC, Coffee, M apple); Spicy block (Cassia, Clove Oil, Nut M eg, Ginger dll = Spicy TF); Tobacco Top block (M adura, Virginia, Kentucky); Sour agent (Plum); Green block (Strawberry, Rashberry); Floral block (Jasmine, Rose Oil); Fixative (Tabac Fixative, Labdanum, Benzoin, Peru Balsamic); Solvent (alcohol, PG)”.

Selanjutnya dijelaskan oleh Penta Aromindo perusahaan yang memiliki kompetensi dalam hal Casing dan Top flavour , bahwa : “casing dan topflavor merupakan larutan yang jauh berbeda, terutama

polaritasnya, walaupun kadang-kadang raw material top flavour

masuk dalam compound casing itu semata-mata strategi kreasi. Tetapi

raw material untuk Casing selalu tidak mungkin masuk dalam

compound Top flavour.

Di kalangan PR kecil cenderung tidak menggunakan seluruh bahan. Seringkali disadari sulitnya mengikuti selera konsumen yang minta dibuatkan rokok yang sama dengan rokok merk yang contohnya ditunjukkan konsumen. Biasanya dapat merupakan rokok yang paling laris di pasar dan produk pabrik besar atau kombinasi beberapa merk rokok yang disukai.

Pengusaha rokok kecil tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang bahan kimia yang digunakan, jikapun memiliki untuk mendapatkan cita rasa dan aroma yang diinginkan tidak dapat membuat dan membeli bahan dalam skala kecil (sedikit). Apabila membuat dalam jumlah besar tidak memiliki biaya, apalagi dengan jumlah produksi rokok terbatas. Sedangkan bahan kimia sisa tidak dapat disimpan untuk dipakai produksi lain waktu.

Pabrik rokok kecil, sebagian golongan II dan I II memiliki alur yang berbeda karena tidak menyiapkan tembakau sendiri. Bahan yang diperlukan terdiri dari tembakau siap giling atau tembakau setelan yang sudah siap beli. Kelengkapan lainnya seperti papir (kertas pembungkus rokok), lem, kertas untuk selongsong, plastik (OPP) baik luar maupun dalam, aluminium foil, bungkus pak, bungkus pres, bandrol dan karton.

Urutan pengerjaan nya, mulai dari tembakau siap giling. Setelan digiling, dirapikan ujung dan pangkal rokoknya (bathil) kemudian diikat per sepuluh atau limapuluh batang (nyelop) untuk memudahkan menghitung. Kemudian disortir (dicek) oleh mandor apakah sudah baik/rapi dan masuk gudang kalau pabrik besar. Tetapi untuk pabrik kecil biasanya langsung dikerjakan dengan proses selanjutnya, yaitu proses pengemasan. Pengemasan dimulai dengan

Gambar 24

Rokok “Illegal” dan H asil Penindakan KPPBC Tipe

M adya Kudus

W ilayah KPPBC Tipe M adya Kudus meliputi eks Karesidenan Pati dan Kabupaten Grobogan. Selama 2007-2009, barang bukti rokok “ilegal” sebanyak 11 juta batang atau sebanyak 18 ton, nilai barang bukti tersebut mencapai Rp. 4,48 M ilyar. Pada tahun 2010-2012 Rp. 1.155.671.500,- berupa 12.598 kg rokok SKT dan SKM serta 173 kg tembakau (SM , 6/3-2012). Sedangkan potensi cukai yang hilang karena pelanggaran lainnya diperkirakan sebesar Rp. 2.079 milyar (KPPBC M adya Kudus, Press Release).

Barang bukti yang masih tersimpan karena belum selesai sebenarnya kurang tepat, karena lebih kepada barang bukti hasil penindakan, dan bukan merupakan potensi seluruhnya dari rokok “illegal”.

Pada tahun 2008 sampai tahun 2010, terdapat penurunan jumlah pengusaha rokok yang membayar cukai. Pada tahun 2008, jumlah pengusaha yang membayar pita cukai sebanyak 555 pabrik rokok (PR); tahun 2009 sebanyak 323 PR dan tahun 2010 (sampai bln september) sebanyak 243 PR. Dengan ilai cukai sebesar Rp. 13.543.172.388,- (2008), Rp. 15.174.578.727.052,- pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 sebanyak Rp. 40.992.510.908.014,-

Denda, berkaitan dengan pelanggaran administrasi. Tetapi denda juga secara bersamaan dapat diberikan kepada pengusaha yang terkena sanksi pidana. Sanksi administrasi yang terbesar pada tahun 2008 mencapai lebih dari Rp.5 milyar. Pada tahun tersebut mulai dilakukan intensifikasi pendapatan pajak oleh pemerintah, bagi para pengusaha merasakan sebagai masa yang paling menekan. Justru bukan karena peredaran rokok “illegal”, tetapi karena mulai meningkatnya tarif cukai yang memberatkan pangusaha. Kebijakan tersebut berakibat pada kenaikan harga jual rokok, dan berimbas pada usaha dan bisnis rokok secara umum.

Proses penindakan, tidak semua sampai kepada pengadilan karena sifat pelanggaran tidak semuanya pidana. Sehingga jumlah yang terkena tindakan bisa lebih besar jumlahnya dibanding pengusaha yang dilanjutkan pada proses pengadilan. Pelanggaran administrasi, tidak menggunakan proses penyidikan? Jika hanya berdasarkan catatan dan pelaporan saja maka sangat besar terjadi kesalahan menghitung denda. Seperti yang dialami seorang pengusaha Bpk E, yang berhasil memenangkan gugatan ke pengadilan pajak karena denda terlalu tinggi dan berhasil dikembalikan hampir Rp. 2 milyar pada tahun 2009.

Kesimpulan

Industri rokok mendapatkan dukungan masyarakat bukan hanya karena sangat menguntungkan, tetapi juga merokok telah menjadi bagian hidup masyarakat secara sosial dan budaya. M asyarakat sangat mendukung perkembangan rokok berawal dari usaha rumahan dan berkembang menjadi industri secara nasional dan global.

Kudus, adalah kota industri sebagai cikal bakal ditemukannya rokok kretek dan industri rokok. Sebagai produk inovatif dan bernilai tambah paling tinggi diantara proses produksi lainnya. M asyarakat pro dan anti tembakau ada diantara perkembangan rokok baik secara lokal/nasional maupun dalam persaingan global. Temuan rokok kretek awalnya bertujuan untuk kepentingan sendiri, secara tidak sengaja bermanfaat bagi kesehatan karena menyembuhkan penyakit pembuatnya. Kemudian dalam perkembangannya sampai menjadi industri, justru menjadi produk kontroversi karena dampak asapnya dianggap membahayakan kesehatan.

Pertentangan antara masyarakat yang pro dan anti rokok tidak berpengaruh terhadap keberadaan industri rokok di Kudus. Dukungan pemerintah pada awal otonomi daerah diberikan kepada pengusaha rokok, mendorong perkembangannya karena menjadi salah satu sumber daya daerah. Kontribusinya secara signifikan terus meningkat terhadap pendapatan negara dan kepentingan negara yang lain, membuat para pengusaha semakin dekat dengan penguasa.