99

Bab 5

Persaingan I ndustri Rokok

Rokok sebagai barang kena cukai, pabriknya dibedakan menjadi golongan I, I I, dan III. Kriteria golongan pabrik berdasarkan produksi maksimal yang boleh dilakukan dalam satu tahun. Golongan I, batas minimal produksi dua miliar batang per tahun, tanpa ada batas maksimal. Golongan II, yakni pabrik rokok yang memproduksi 500 juta batang sampai dua miliar batang per tahun. Sedangkan golongan III, semula maksimal 500 juta batang, sekarang dikurangi menjadi 300 juta batang berdasarkan Pereturan M enteri Keuangan No. 167/ PMK .011/ Tahun 2011 Tentang Perubahan Tarif Pita Cukai.

Persaingan industri rokok terjadi antara pabrik besar dengan pabrik besar; pabrik besar dengan pabrik kecil; dan pabrik kecil dengan pabrik kecil. Pada skala pabrik, mereka melakukan berbagai upaya untuk memenangkan persaingan. Ekspansi pabrik dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal, khususnya bagi pabrik golongan I dan II. Secara umum pabrik melakukan inovasi produk dan pasar agar dapat mencapai pangsa pasar yang lebih luas, mempertahankan konsumen untuk keberlanjutan operasional pabrik atau sekedar bertahan hidup. Semakin banyaknya merek rokok yang masuk ke pasar, persaingan semakin ketat. Rokok mengacu pada persaingan pasar bebas, tidak dapat dibatasi wilayahnya. Secara terbuka persaingan dapat terjadi pada level domestik/nasional maupun global.

menyebabkan keuntungan semakin besar, dan memberikan kesempatan kepada pabrik untuk melakukan inovasi. Efisiensi dapat dicapai kalau pabrik tidak kaku (bersifat fleksibel). Fleksibilitas pabrik rokok dapat terwujud ketika menggunakan model perusahaan jaringan. Dalam jaringan, pabrik saling melakukan spesialisasi sesuai dengan kompetensinya. Bukan hanya dalam hal bahan baku atau bahan pendukung yang telah berlangsung lama, tetapi juga dalam hal produksi dan pemasaran.

Proses dan sistem pada produksi melembaga dalam bentuk rantai produksi, mulai tahapan pengadaan bahan baku dan bahan pendukung sampai proses produksi rokok itu sendiri. Proses dan sistem pemasaran atau yang disebut rantai pemasaran merupakan rantai distribusi rokok sampai di pasar. Baik proses dan sistem produksi maupun pemasaran akan menentukan organisasi dan kelembagaan dalam pabrik atau dalam industri secara menyeluruh. Bagaimana proses dan sistem yang dibangun pada skala pabrik maupun industri akan menentukan tingkat fleksibilitas dalam menghadapi persaingan. Fleksibilitas akan dapat menciptakan efisiensi dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh memberikan keleluasaan untuk melakukan berbagai inovasi.

Bab ini memaparkan persaingan industri rokok yang mendorong munculnya rokok “illegal”. Bagian satu : memaparkan bagaimana proses dan sistem produksi serta pemasaran pada pabrik golongan I, II dan III. Bagian kedua, akan menjelaskan bagaimana persaingan pabrik golongan I, II dan III. Bagian ketiga mendiskripsikan bagaimana dampak persaingan dan munculnya rokok “illegal”.

Proses dan Sistem Pada Rokok Golongan I, I I dan II I

101 rokok juga sebagai produk budaya. Rokok adalah produk yang memiliki kompleksitas.

Produksi belum dilakukan oleh semua daerah karena tidak semua daerah berkembang sebagai daerah produsen rokok walaupun memiliki sumber daya bahan baku. Sebaliknya Kabupaten Kudus berkembang sebagai daerah produsen rokok hanya memiliki masyarakat sebagai pekerja. Di Indonesia, hanya beberapa daerah yang menjadi daerah produsen dengan kekhasan masing-masing. Kudus, dengan masyarakat (tenaga kerja); Kediri didukung oleh kedekatannya terhadap bahan baku, tembakau.

Proses dan sistem produksi yang terjadi pada pabrik golongan I, II, dan III berbeda, demikian juga proses dan sistem pemasarannya. Perbedaan ini disebabkan pasar dan skala pabrik serta kapasitasnya untuk memenuhi permintaan pasar. Perbedaan proses dan sistem juga disebabkan kebutuhan dan kepentingan pabrik untuk menjamin keberlanjutan pabrik.

B

ahan yang dibutuhkan untuk memproduksi rokok terdiri dari tembakau, cengkih, dan saos sebagai sumber sensasi aroma dan rasa. Bahan pendukung, pembungkus dan kelengkapannya dikerjakan oleh industri lain. Bahan baku memerlukan pengolahan tersendiri, untuk setiap merek rokok memiliki ciri khas pada rasa dan aromanya. Semakin banyak merek yang diproduksi semakin banyak perbedaan aroma dan rasa yang harus diciptakan melalui proses produksinya.Perbedaan rokok juga ditentukan karena alat yang digunakan, apakah mesin atau manual (tangan). Rokok diproduksi oleh berbagai golongan pabrik. Untuk menghasilkan rokok dibedakan proses pengolahan bahan baku dan proses produksinya. Proses produksi sesuai dengan rokok yang dibuat apakah kretek atau rokok putih. Selanjutnya menentukan organisasi dan kelembagaannya, karena masing-masing rokok memiliki pasarnya sendiri.

Jenis rokok yang diproduksi oleh pabrik golongan I dan II terdiri dari rokok kretek dan rokok putih. Produksi menggunakan tangan (manual) dan juga mesin. Oleh karenanya disebut Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek M esin (SKM), baik untuk jenis rokok kretek maupun rokok putih.

Rokok kretek lebih banyak diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri, dan rokok putih untuk kebutuhan pasar global. Rokok kretek adalah aroma yang menggunakan cengkih sedangkan rokok putih menggunakan kekuatan aroma yang berasal dari “saos”. Saos adalah campuran berbagai bahan kimia dan alami yang menghasilkan aroma sebagai cita rasa rokok yang khas sesuai dengan selera konsumen. Rokok putih sangat terbuka untuk dikembangkan varian rasanya dibanding rokok kretek. Rokok kretek dan rokok putih juga dibedakan berdasarkan kandungan tar dan nikotinnya.

Untuk mengembangkan varian rasa, diperlukan kompetensi yang berkaitan dengan saos (tobacco flavour). Di bawah ini secara spesifik dikemukakan komponen saos agar menimbulkan rasa dan aroma seperti yang diinginkan. Penggunaan flavour, mulai dengan yang low flavor sampai high flavor. High flavour terdiri dari sweet spicy dan nutty frutty. Sedangkan untuk yang low flavour, terdiri dari yang tipe natural (CV.Penta Aromindo, 2009; Agung, 2001). Didasarkan pada kandungan tar dan nikotinnya, misalnya Low Tar andNicotin (< 15 mg tar/batang /cigaret, dan < 1,1 mg nicotin /cigaret) dan M edium Tar and Nic (< 15 mg tar/cigaret. < 20 & < 1,1 mg nicotin /cigaret. < 1,5). Untuk rokok putih, memiliki 2 tipe acuan cita rasa, yaitu American Blend: sweet aromatic anissed and typical acid fruit, chocolate and fermented Virginia Blend: typical virginia smoke taste and fermented acid taste ”

Produksi rokok kretek terdiri atas 4 bagian dan tahapan yaitu

Blend Tembakau; Blend Clove; Casing Flavour; Top Flavour. Blend

Tembakau merupakan campuran dari berbagai macam jenis tembakau (bentuk rajangan) dengan perbandingan tertentu sedemikian rupa sehingga diperoleh cita-rasa tembakau yang diinginkan. Blend Clove

103 rajangan) dengan perbandingan tertentu sedemikian rupa sehingga diperoleh cita-rasa clove yang diinginkan.

Saos rokok pada umumnya hampir sama dengan esens yang digunakan di industri makanan. Bedanya hanya di metode penggunaan. Saos rokok harus dilarutkan dulu dengan Ethyl Alcohol agar bisa digunakan pada tembakau. (Agung, 2001; CV Penta Aromindo, 2009). Pabrik hanya menggunakan bahan baku saos untuk menghasilkan rasa dan aroma sesuai dengan rokok yang dibuat.

Tembakau sebagai bahan utama rokok di Indonesia yang banyak digunakan adalah jenis nicotiana tabacum. Selain nicotiana tabacum, ada juga jenis nicotiana rustica, nicotiana silvestris, nicotiana glutinosa, dan nikotiana petunoides (Santosa, 2001).

Setiap jenis rokok memerlukan tembakau berbeda, misalnya untuk cerutu menggunakan tembakau Virginia yang banyak diusahakan oleh rakyat. Tembakau cerutu khusus untuk ekspor ditanam di sekitar Sumatra yang dikenal dengan tembakau Deli. Tembakau Vorstenland, ditanam antara Solo-Yogya. Tembakau Besuki di Jember. Sedangkan tembakau Virginia yang digunakan sebagai bahan baku rokok putih, ditanam di Jawa Timur, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Tembakau rakyat digunakan juga untuk keperluan produksi rokok skala rumahan, sesuai dengan kebutuhan lokal daerah, dihasilkan dari Lombok, yaitu tembakau Ampenan, tembakau Cabenge di Sulawesi Selatan, tembakau Payakumbuh di Sumatera Barat, tembakau M ole di Garut. Bahan baku rokok kretek biasanya menggunakan tembakau rakyat yang berasal dari Kedu, tembakau Kasturi dari Jember, dan tembakau M adura dari M adura.

yang masih berupa material setengah jadi sampai menjadi produk hasil

blending yang siap untuk dilinting (tembakau untuk SKT dan SKM melalui proses yang sama). Proses primary ini menentukan 90 persen rasa atau sensasi merokok sedangkan 10 persennya disumbangkan dari proses linting dan sistem filter yang digunakan. Primary Processes

diibaratkan sebagai “jantungnya” pabrik rokok, karena merupakan proses terpenting yang akan menghasilkan bahan rokok seperti yang diinginkan.

Tembakau dari supplier berbentuk kubus padat merupakan hasil proses pres dan kering. Tembakau ini dipotong dengan menggunakan mekanisme guillotine semacam alat penggal di masa lalu, dengan potongan searah atau tegak lurus searah lapisan daun tembakau, hasil potongan tegak lurus kualitasnya lebih baik. Proses ini disebut slicing. Slicing harus dilakukan dengan kecepatan makan (feed rate) dan dengan potongan yang konstan untuk menjaga hasil agar sesuai standar proses. Selanjutnya dilakukan conditioning, yaitu pengkondisian hasil proses slicing dengan temperatur tertentu agar tembakau dalam kondisi lembab, menggunakan alat berbentuk silinder yang berputar (conditioning silinder), di dalam silinder tersebut terdapat garpu yang berfungsi mengurai tembakau. Kelembaban tembakau dilakukan dengan memberikan air dengan cara disemprotkan. Proses conditioning berbeda untuk jenis tembakau yang berbeda, karena setiap jenis tembakau memiliki karakter fisik yang berbeda. Selanjutnya akan dilakukan proses casing. Casing dilakukan bersamaan atau secara terpisah dengan proses conditioning, jika casing

yang digunakan berbahan dasar molase yang memiliki kekentalan (viskositas) tinggi. Proses casing menggunakan alat yang disebut direct conditioning and casing cylinder (DCCC). Proses casing memerlukan tangki casing dan dosing system. Tangki casing harus memiliki sistem pengawasan dan pengadukan agar casing dapat merata dan standar (homogen) selama proses. Selanjutnya dilakukan “FM” atau foreign material classification, yaitu proses menyeleksi benda asing yang terdapat dalam tembakau, khususnya logam agar tidak merusak mesin dalam proses selanjutnya. Alat deteksi menggunakan detektor logam,

105 yang telah dilalui dilanjutkan dengan proses cutting sebagai proses yang paling kritis. Sehingga proses sebelumnya akan menentukan hasil proses cutting. M ekanismenya menggunakan drum dengan pisau yang berputar dengan kecepatan tertentu. Kualitas hasil potongan tembakau harus tetap dipertahankan sedemikian rupa dengan memperhatikan perawatan dan penggantian spare parts-nya. Setelah proses cutting, dilanjutkan dengan proses expansion drying, karena moisture content

tembakau dirasakan masih tinggi (25-30 persen). Tembakau harus dikeringkan dengan menggunakan dryer dan ekspansi secara bersamaan, untuk mendapatkan hasil tembakau yang kering dan tidak menyusut, tetapi malah bertambah. Tembakau yang dihasilkan harus memiliki kadar air sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk suatu jenis rokok dan sekaligus filling power. Pemberian flavour adalah bagian terakhir dari primary processes, berupa larutan berbahan dasar alkohol yang ditambahkan dalam tembakau dengan menggunakan mesin flavour cylinder. Pada proses ini aroma dan rasa tembakau ditentukan.Selanjutnya tembakau siap giling disimpan dengan metode yang bermacam-macam. Untuk setiap pabrik dapat berbeda-beda, ada yang menggunakan blending silo atau karung atau tobacco bin. Selama proses storage akan terjadi proses homogenisasi pada tembakau karena tembakau memiliki sifat higroskopik, sehingga pemberian flavour yang kurang merata dapat disempurnakan ketika tembakau saling berkontak fisik dengan tembakau lainnya. Proses primary ini dilakukan oleh semua pabrik besar dengan kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan diwariskan secara turun menurun (culture heritage). Dalam perkembangannya proses primary menggunakan alat (mesin) yang lebih modern. Proses primary antara pabrik yang satu dengan pabrik lainnya berbeda karena kebutuhannya berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu mengolah tembakau sebelum proses giling atau linting.

Tem bakau Silo Blending

Condit ioning

Gambar 25

Proses TobaccoPrimary

Jenis rokok yang akan diproduksi menentukan kualitas tembakau yang dibutuhkan. Di M adura, standar mutu atau kualitas tembakau dapat diidentifikasi meliputi warna, tekstur tembakau dengan cara dipegang, aroma, tingkat kekeringan, kebersihan, kemurnian, ketuaan daun, posisi daun, dan lebar rajangan. Kualitas tembakau dibagi menjadi 1 (amat baik), 2 (baik), 3 (cukup), 4 (sedang). Jenis tembakau dengan kualitas yang amat baik biasanya memiliki warna tidak terlalu hijau, tidak berbau tanah atau bercendawan, tidak tercampur bahan-bahan bukan tembakau, dan tidak dicampur gula (Santosa, 2001 : 100).

Tata niaga tembakau memiliki sifat fancy product, artinya kualitas menentukan harga. W alaupun produktivitas meningkat jika kualitasnya rendah, secara ekonomi tidak akan menghasilkan keuntungan yang baik. Tembakau yang kualitasnya rendah dijual kepada pabrik rokok kecil (golongan 3), tetapi dengan harga yang

Silo Blending Dryer

Flavouring

Drum

Tem bakau Cengkih Jengkok

M ixing

Preeblending

Feeder

Silo Blending Finished Blend

Cont ainer/

Sack Filling

Tem bakau Siap Giling Jengkok

107 murah dan dalam jumlah yang kecil. Pabrik besar akan mempertimbangkan untuk membeli tembakau dengan kualitas rendah, tetapi seringkali tidak akan dibeli karena tidak sesuai dengan kualitas rokok yang akan diproduksi.

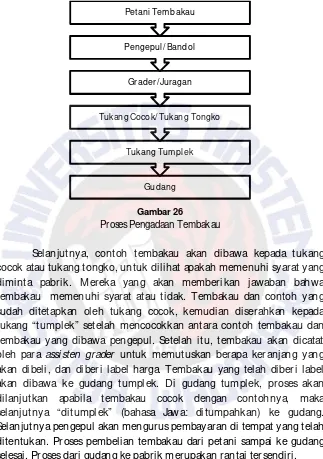

Pengadaan tembakau merupakan proses dan sistem tersendiri pada pabrik golongan I dan II. Proses melibatkan para pihak sejak dari petani sampai pabrik. Pada Gambar 26, merupakan skema pengadaan tembakau sampai ke gudang pabrik hanya bagi pabrik besar dan menengah (golongan I dan I I). Pabrik rokok besar biasanya memiliki gudang sendiri-sendiri di lokasi daerah tembakau dihasilkan. Istilah untuk menyebut aktor atau pelaku dalam rantai pengadaan tembakau dari petani sampai gudang pabrik rokok berbeda dan khas sesuai dengan istilah daerah masing-masing. Pada skema tersebut, contoh istilah yang digunakan di daerah Temanggung dan Madura.

Gambar 26

Proses Pengadaan Tembakau

Selanjutnya, contoh tembakau akan dibawa kepada tukang cocok atau tukang tongko, untuk dilihat apakah memenuhi syarat yang diminta pabrik. M ereka yang akan memberikan jawaban bahwa tembakau memenuhi syarat atau tidak. Tembakau dan contoh yang sudah ditetapkan oleh tukang cocok, kemudian diserahkan kepada tukang “tumplek” setelah mencocokkan antara contoh tembakau dan tembakau yang dibawa pengepul. Setelah itu, tembakau akan dicatat oleh para assisten grader untuk memutuskan berapa keranjang yang akan dibeli, dan diberi label harga. Tembakau yang telah diberi label akan dibawa ke gudang tumplek. Di gudang tumplek, proses akan dilanjutkan apabila tembakau cocok dengan contohnya, maka selanjutnya “ditumplek” (bahasa Jawa: ditumpahkan) ke gudang. Selanjutnya pengepul akan mengurus pembayaran di tempat yang telah ditentukan. Proses pembelian tembakau dari petani sampai ke gudang selesai. Proses dari gudang ke pabrik merupakan rantai tersendiri.

Tembakau contoh di M adura disebut “sasoler”. Dari tembakau sebanyak 2 kg, hanya diambil 1 ons sebagai contoh, sisanya sebagai “ret-ret” atau “upeti”. Bagi petani hal tersebut bukan hal yang

Gudang Tukang Tum plek Tukang Cocok/ Tukang Tongko

109 merugikan. Di Temanggung ditentukan berupa gulungan kecil tembakau yang diikat dengan kertas berwarna coklat. Grader akan mencium sampel untuk menentukan grade tembakau. Di Temanggung

grade tembakau terdiri dari A sampai F. Sedangkan di M adura dibagi menjadi 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Pengepul bertindak sebagai pembantu

grader, biasanya telah dibina oleh grader dan memiliki wilayah sendiri-sendiri, istilah bagi pengepul juga bisa berbeda pada daerah yang berbeda, misalnya di M adura disebut bandol. Seorang grader

memiliki banyak bandol atau pengepul. Grader adalah orang kepercayaan yang ditunjuk pabrik, bertugas untuk pengadaan tembakau dan memiliki kekuasaan untuk menentukan grade, mutu, atau kualitastembakau sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan pabrik dan sesuai dengan rokok yang akan diproduksi. Grader juga memiliki kewenangan untuk menentukan harga tembakau. Sedangkan gudang pabrik disediakan di area penghasil tembakau, misalnya PT. Djarum dan PT. Gudang Garam memiliki gudang di Kendal/W eleri, Temanggung, W onosobo, NTB, dan daerah penghasil tembakau lainnya.

Proses pengolahan tembakau menjadi rokok disebut dengan “giling” atau “linting”, yaitu tembakau yang telah diolah melalui proses

Gambar 27

Produksi rokok dengan mesin

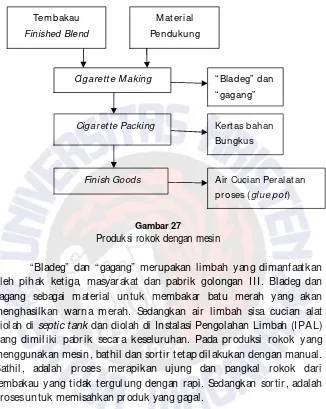

“Bladeg” dan “gagang” merupakan limbah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, masyarakat dan pabrik golongan III. Bladeg dan gagang sebagai material untuk membakar batu merah yang akan menghasilkan warna merah. Sedangkan air limbah sisa cucian alat diolah di septic tank dan diolah di Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) yang dimiliki pabrik secara keseluruhan. Pada produksi rokok yang menggunakan mesin, bathil dan sortir tetap dilakukan dengan manual. Bathil, adalah proses merapikan ujung dan pangkal rokok dari tembakau yang tidak tergulung dengan rapi. Sedangkan sortir, adalah proses untuk memisahkan produk yang gagal.

Proses produksi rokok yang menggunakan tangan (manual), hampir sama, perbedaannya hanya pada proses giling/linting rokok; bathil dan sortir dikerjakan dengan manual. Rokok yang telah digiling/dilinting; dirapikan dan disortir selanjutnya di “selop”, yaitu mengemas rokok menjadi jumlah isi dalam bungkus yang ditentukan. M isalnya 10; 12 batang per bungkus. Selanjutnya rokok dibungkus dengan bahan plastic tipis sebagai pelindung dalam yang disebut

Tem bakau Finished Blend

M at erial Pendukung

Cigaret t e M aking

Cigaret t e Packing

Finish Goods

“ Bladeg” dan “ gagang”

Kert as bahan Bungkus

111

cellophane. Rokok dibungkus dengan kemasan yang telah disiapkan, pemasangan segel penutup dan direkati pita cukai. Tahapan paling akhir adalah dengan melapisi cellophane sebagai pelindung luar, dan rokok siap didistribusikan dalam kemasan “pak”, yang berisi 10 bungkus dan “bal” yang berisi 20 pak.

Organisasi Produksi dan Pemasaran Pada Pabrik Rokok Golongan I dan I I .

Gambar 28

Organisasi Produksi dan Pemasaran Pada Industri Rokok Golongan I dan II

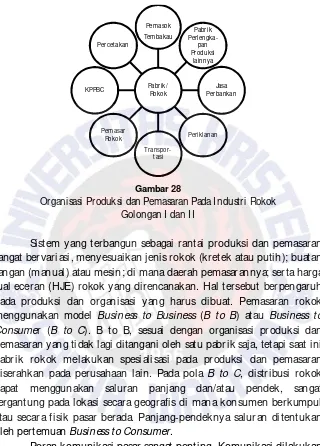

Sistem yang terbangun sebagai rantai produksi dan pemasaran sangat bervariasi, menyesuaikan jenis rokok (kretek atau putih); buatan tangan (manual) atau mesin; di mana daerah pemasarannya; serta harga jual eceran (HJE) rokok yang direncanakan. Hal tersebut berpengaruh pada produksi dan organisasi yang harus dibuat. Pemasaran rokok menggunakan model Business to Business (B to B) atau Business to Consumer (B to C). B to B, sesuai dengan organisasi produksi dan pemasaran yang tidak lagi ditangani oleh satu pabrik saja, tetapi saat ini pabrik rokok melakukan spesialisasi pada produksi dan pemasaran diserahkan pada perusahaan lain. Pada pola B to C, distribusi rokok dapat menggunakan saluran panjang dan/atau pendek, sangat tergantung pada lokasi secara geografis di mana konsumen berkumpul atau secara fisik pasar berada. Panjang-pendeknya saluran ditentukan oleh pertemuan Business toConsumer.

Peran komunikasi pasar sangat penting. Komunikasi dilakukan dalam berbagai bentuk promosi, iklan, publikasi, dan menggunakan seluruh media yang ada baik yang berbasis teknologi maupun komunikasi langsung kepada masyarakat konsumen. Sebagai produk

113 mengkonsumsi rokok, sehingga iklan bersifat sangat berperspektif gender, bisa bersifat maskulin atau feminine. Promosi dan bentuk komunikasi pasar yang lain merupakan arena pertarungan industri yang mengandalkan penguasaan teknologi dan informasi. Pasar adalah ruang dan media untuk melakukan inovasi produknya. Inovasi yang dilakukan untuk mengembangkan produk dan pasar dilakukan dengan mengintegrasikan industri dengan industri pendukung (reklame atau

advertising) dalam suatu jaringan industri (network enterprise) yang diikat oleh nilai-nilai saling membutuhkan dan saling menguntungkan (modal sosial) sebagai kesatuan, sekalipun dalam kompetensi yang berbeda (bridging).

Pabrik golongan I dan II, juga memiliki komitmen lebih besar dan melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR), sebagai biaya yang dialokasikan khusus baik terbuka ataupun terselubung. Pemanfaatan CSR tidak hanya terbatas pada konsumen rokok, tetapi untuk masyarakat luas sesuai dengan kebijakan perusahaan. CSR diyakini sebagai media promosi dan lebih besar pengaruhnya untuk menguatkan posisi pasar industri seperti yang dikemukakan oleh Silvia, 2012. Bagi masyarakat, sekalipun anti terhadap rokok tetap mendapatkan manfaat dari keberadaan rokok melalui program yang memanfaatkan CSR tersebut.

Proses dan Sistem Pada Pabrik Golongan I I I .

elektronik. Komunikasi pemasaran dilakukan dari mulut kemulut, atau memanfaatkan agen pemasar yang ada di lapangan.

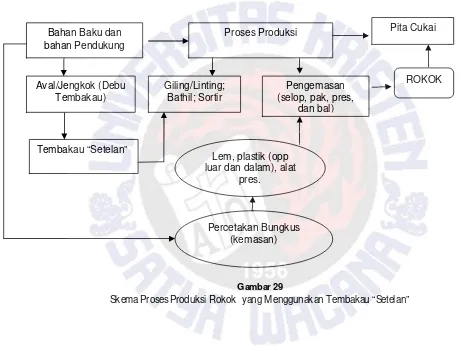

Tembakau setelan berasal dari “aval” atau “debu” industri rokok golongan I. Sekalipun hanya debu, tetapi mengandung bahan (tembakau dan cengkih) pilihan dan telah mengalami proses steam

115

Gambar 29

Skema Proses Produksi Rokok yang M enggunakan Tembakau “Setelan”

Organisasi Produksi dan Pemasaran Pabrik Golongan I II .

Organisasi mengikuti rantai yang dipilih, panjang-pendek, terintegrasi atau tidak. Pilihan tersebut bukan hanya karena keinginan, tetapi lebih sebagai kebutuhan untuk merespon kondisi karena persaingan atau kebijakan. Pabrik rokok golongan II (sebagian) dan III, memiliki kapasitas produksi yang dibatasi pada jumlah yang berbeda. Tetapi konsumen tidak dipengaruhi oleh golongan pabrik, golongan pabrik ditetapkan untuk kepentingan penetapan tarif cukai. Sehingga strategi untuk berproduksi dan memasarkan produknya bersifat fleksibel, bisa sama dengan pabrik besar atau berbeda. Faktanya pada industri golongan II lebih dapat melakukan strategi untuk mencapai konsumen ke atas maupun ke bawah. Selera konsumen tidak hanya rasa dan aroma rokok tetapi juga harga, sehingga industri rokok golongan II memiliki keleluasaan ini.

Pabrik golongan II I memiliki rantai pendek dan tidak terintegrasi. Ketidakpastian pasar disiasati oleh pengusaha dengan sistem rantai yang sangat fleksibel. Fleksibilitasnya menyangkut aktor yang terlibat dan bentuknya sangat cair. Pemasaran rokok pabrik golongan III hanya melibatkan pengusaha dan agen. Agen bertugas mencari dan memberikan informasi permintaan pasar (jenis, jumlah, aroma) dan biasanya sekaligus menjadi agen pemasaran, sehingga agen memiliki jaringan yang fleksibel sampai kepada konsumen. M elalui pedagang besar, dan pengecer. Jaringan ini bergerak dengan bentuk yang dinamis, tergantung kondisi di lapangan.

117 Pada pabrik golongan III, rantai produksi dan pemasaran tidak dipisahkan dan terintegrasi dengan tugas dan kewenangan pengusaha untuk memutuskan berapa yang diproduksi, kapan, jenis rokok, aroma, dan rasa walaupun mereknya tetap sama. Dalam hal ini pengusaha memiliki jaringan kerja sama dengan pabrik lain yang memiliki jenis rokok buatan mesin. Pengusaha akan meminta untuk diproduksikan sesuai dengan permintaan pasar.

Persaingan Industri Rokok

Porter (1996), mengidentifikan kekuatan persaingan dibagi menjadi lima aspek yaitu : pemasok bahan baku, pembeli, produk substitusi, potensi pendatang baru yang potensial dan persaingan pabrik dalam industri. Persaingan antar pabrik secara umum memiliki pola yang sama antara pabrik golongan I,II dan III. Perbedaannya terletak pada skala, kapasitas dan strategi untuk menekan biaya agar usaha tetap dalam kondisi efisien.

Kelima aspek tersebut masing-masing memiliki daya tawar terhadap pabrik di dalam industri secara individu. Secara kolektif kemampuannya menentukan pabrik dalam industri untuk pengmbalian investasi yang telah dikeluarkan. Kemampuan kolektif berbeda antara industri barang/jasa yang satu dengan lainnya. Pada pabrik rokok, kemampuan kolektif sangat dipengaruhi oleh tekanan masyarakat anti tembakau yang menekan industri, kebijakan pengendalian rokok sebagai barang kena cukai, rokok sebagai sumber pendapatan penerimaan pemerintah dan persaingan itu sendiri. Secara alami kemampuan kolektif akan berubah ketika industri mengalami perubahan khususnya keputusan produksi karena perubahan permintaan pasar.

rokok. Oleh karena itu perubahan produksi karena perubahan permintaan pasar yang terjadi pada pabrik rokok sangat berpengaruh terhadap pemasok. Penentuan harga juga ditentukan oleh kualitas tembakau atau cengkih sesuai kebutuhan (jenis dan jumlah rokok) yang akan diproduksi. Demikian juga pemasok kebutuhan pendukung produski rokok, seperti kertas pembungkus dan perusahaan percetakannya; plastik; lem dan lain-lain hampir tidak memiliki kekuatan tawar terhadap pabrik. Pabrik sangat mudah untuk mengalihkan permintaannya kepada pabrik atau perusahaan lain sebagai pemasok. Dalam kondisi daya tawar pemasok kuat, pabrik akan mensiasati dengan kerja sama antar pabrik sebagai pembeli. Tetapi dalam kondisi daya tawar lemah, maka pabrik dapat mengendalikan harga dan jumlah permintaannya; memperbesar persediaan tembakau dan cengkih menggunakan teknologi yang semakin canggih. Sekalipun daya tawar pemasok tembakau lemah, tetapi ketidak pastian standar terpenuhinya persediaan tembakau untuk masa 2-3 tahun yang akan datang bisa tinggi. Petani tembakau bukan hanya ditentukan oleh pabrik rokok tetapi juga oleh alam (cuaca) yang akan berkontribusi menghasilkan tembakau yang berkualitas.

Konsumen rokok memiliki keragaman menurut umur; jenis kelamin dan tempat tinggal. Sebagian konsumen bersifat dinamis, mudah beralih pada rokok lain, dan sebagian merupakan konsumen loyal. Kemudahan beralih disebabkan pertimbangan harga sedangkan loyalitas dipengaruhi oleh aroma dan rasa. Loyalitas konsumen juga dipengaruhi sifat rokok sebagai produk “image”. Daya tawar konsumen rokok sangat berpengaruh terhadap pabrik dan keberlangsungannya. Oleh karena itu pabrik melakukan berbagai inovasi pasar untuk mempertahankan konsumen dan mencapai pasar baru. Persaingan pada skala pabrik sangat ketat, didukung dengan semakin banyaknya merk dan varian rokok yang beredar di pasaran.

119 Sebagian rokok lama yang konsumennya beralih ke rokok lain akan hilang sementara dari pasaran karena permintaan menurun dan tidak efisien untuk diproduksi. Kehadiran rokok baru selalu akan menarik perhatian konsumen. Bagi pabrik golongan I dan II, untuk memperkenalkan rokok baru dilakukan dengan menggunakan media elektronik untuk promosi, sehingga dapat menjangkau konsumen dalam berbagai stratufikasi. Kendala yang dihadapi sama seperti produk lain ketika memasuki pasar baru, tetapi pada rokok optimisme pasar lebih tinggi. Bagi pabrik golongan III, kekuatan model promosi dari mulut ke mulut mendukung masa perkenalan produk baru disamping mengandalkan agen sebagai intelejen pasar. Pabrik golongan I II, melepas produk baru berdasarkan jaminan para agen atau berdasarkan order. Produk baru pada pabrik golongan III bukan sama sekali baru, tetapi pada merek lama yang sama sangat mungkin aroma dan rasanya dapat berbeda sama sekali dengan sebelumnya karena permintaan pasar.

Produk pengganti rokok antara lain adalah permen; permen atau rokok buatan sebagai pengganti nikotin; rokok “tingwe” (linting dewe: bhs jawa, rokok melinting sendiri); rokok elektronik dan sebagainya yang saat ini semakin berkembang sebaga bentuk implementasi pengendalian konsumsi rokok. Rokok “tingwe”, menjadi suatu trend baru baik di kalangan orang tua dan orang muda. Ada tantangan dan sekaligus kepuasan tersendiri ketika dalam komunitas perokok mencoba meramu sendiri rokoknya sesuai dengan seleranya. Kebutuhan bahan baku tersedia di pasaran dapat dengan mudah diperoleh. Rokok “tingwe” semakin marak di berbaagai daerah, baik di pedesaan maupun perkotaan di kalangan komunitas-komunitas yang terbentuk oleh para penyuka rokok.

persaingan yang tidak seimbang. Persaingan yang tidak seimbang oleh perusahaan dalam skala pabrik mendorong munculnya rokok “illegal”.

Pada industri rokok, hambatan masuk pasar lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal pasar yaitu kebijakan industri hasil tembakau yang berorientasi pada pembatasan tembakau / rokok karena rokok sebagai barang kena cukai, dibanding hambatan masuk yang ditetapkan oleh pabrik dalam industri. Penetapan harga dan promosi tidak dapat dilakukan secara bebas walaupun rokok mengacu pada persaingan bebas. Oleh karena itu persaingan industri rokok mengakomodasi intervensi pemerintah melalui kebijakan penetapan harga jual eceran yang terkait dengan penetapan tarif cukai dan kebijakan standarisasi tar dan nikotin yang pasarnya memiliki pola yang berbeda antara pasar domestik dan global. Pada pasar domestik, rokok dikatakan sebagai rokok yang enak dan “mantap” jika kandungan tar dan nikotinya tinggi. Sehingga ekspor daun tembakau sebagai bahan rokok cerutu yang paling laku adalah daun tembakau yang tidak disukai oleh pabrik di Indonesia karena kadar tar dan nikotinnya rendah. Pada pasar global, sebaliknya mensyarakatkan tar dan nikotin tinggi.

121 distribusi agar harga jual rokok dapat dipertahankan karena mempertimbangkan tarif cukai yang harus dibayar dan daya beli konsumen. Inovasi pasar paling penting adalah efektifitas komunikasi pasar untuk produk lama dan baru melalui berbagai media yang ada dengan memperhatikan aturan pemerintah. Penggunaan teknologi tinggi, dalam promosi dan proses produksi untuk mencapai efisiensi. Dalam hal ini untuk pabrik rokok besar dan sedang (golongan I dan II ) memiliki strategi yang berbeda dengan pabrik kecil (golongan III)

Peluang bekerja sama dengan pabrik besar (bounding) untuk mendapatkan debu tembakau (aval atau jengkok dan tornette) sebagai bahan tembakau “setelan”, merupakan salah satu bentuk persaingan dalam industri rokok, dari kalangan pabrik golongan II dan pabrik golongan III terhadap pabrik golongan I. Karena di dalam tembakau “setelan” berpotensi diproduksi kembali rokok baru yang sama dengan aroma dan rasa pada aval tersebut. Potensi munculnya rokok “illegal” lahir dari perilaku pengusaha untuk melakukan “sniper” terhadap rokok produk golongan I yang debunya diproduksi ulang. Sniper adalah perilaku yang dikategorikan “illegal” karena pengusaha/produsen memproduksi rokok tiruan atau rokok asli tetapi palsu.

Penggunaan tembakau “setelan” tidak menyebabkan adanya stigma rokok “illegal”, selama tetap menggunakan pita cukai sesuai peraturan.Rokok “illegal” bukan pada bahan baku tetapi pada pemalsuan rokok, atau penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peraturan. Penggunaan bahan baku rokok sampah, lebih pada bentuk persaingan yang terselubung karena pabrik pengguna tembakau dapat melakukan “penggembosan” terhadap pabrik yang memiliki rokok aslinya (yang menghasilkan limbah) karena rasanya sama, walaupun mereknya berbeda dan harganya lebih murah. Penggembosan, adalah bagian dari strategi persaingan yang dilakukan oleh pabrik rokok kecil (golongan I dan II) terhadap pabrik golongan I dengan cara mendaur ulang limbah menjadi rokok “baru”.

Tentang Cukai mengatur bahwa limbah industri harus dihancurkan. Di Jawa Timur, penghancuran limbah dilakukan sebagai formalitas saja. Setelah aparat meninggalkan tempat pemusnahan limbah, maka limbah akan diambil oleh para pedagang tembakau.

Persaingan Industri dan M unculnya Rokok “Illegal”.

Pemanfaatan limbah berupa “aval” atau “jengkok”, pabrik rokok golongan II (sebagian) dan I II menggunakan “tornette” sebagai campuran dan “bumbu” tembakau “setelan”. Keuntungan bagi pabrik pengguna “tornette”, memantapkan rasa rokok dan dapat lebih menyerupai rokok aslinya. Oleh karena itu tidak semua pabrik dapat membeli “tornette”, hanya pabrik yang memiliki NPPBKC dan benar-benar memproduksi rokok. Kemungkinan besar jika persyaratan tidak dipenuhi dan tornette setelah diproses dengan dikupas dan menjadi bumbu tembakau dan diproduksi kembali oleh pabrik yang tidak berijin, berpotensi munculnya rokok “illegal “ di lapangan. Tornette

adalah produk retur yang tidak laku di pasaran. M engingat bahan yang digunakan berkualitas tinggi dan melalui proses yang baik, sekalipun produk retur masih bagus menjadi produk daur ulang. Rokok yang dihasilkan berupa rokok asli tapi palsu; rokok dengan merek sama tetapi palsu (sniper); rokok dengan merek asli tetapi rasa dan aroma berbeda sesuai permintaan pasar. Bila rokok tersebut pada akhirnya tidak dilekati pita cukai dengan berbagai alasan maka telah menjadi rokok “illegal”.

123 dan kelembagaannya. Karena pabrik dapat melakukan spesialisasi merek dan rasa. Sehingga kelembagaan produksi tidak tersentral dalam satu pabrik. Demikian juga untuk inovasi pasar, dilakukan dengan melibatkan perusahaan pemasar yang terpisah dari pabrik rokok. Sistem kerjasama seperti ini dipandang lebih efisien. Perubahan kelembagaan yang tidak dipahami akan menyebabkan munculnya stigma kelembagaan yang “illegal” dan pada akhirnya produknya menjadi rokok “illegal”.

Tarif cukai tunggal yang akan segera diberlakukan, pasti mempersempit gerak pabrik rokok golongan III yang hanya memproduksi rokok kretek, dan berpotensi untuk bangkrut. Karena tidak mampu bersaing dengan pabrik golongan I dan I I yang memproduksi rokok kretek dan rokok putih. Hal tersebut menyebabkan pabrik golongan III bertahan dari kebangkrutan dan juga memenuhi kebutuhan hidup aktor yang terlibat dalam rantai produksinya. Kemungkinan pabrik tetap membuat rokok walaupun tidak menggunakan pita cukai sesuai peraturan (palsu, bekas, bukan peruntukannya) sangat tinggi, atau tidak menggunakan pita cukai, yang disebut rokok “illegal”. Rokok kretek pasarnya di seluruh Indonesia, bukan pasar global.

Standarisasi rokok dengan melarang rokok beraroma (cengkih) yang ditetapkan berarti melarang rokok kretek. Rokok kretek memiliki pasar domestik yang besar dibanding rokok putih. Perokok kretek sangat sulit beralih pada rokok putih. M aka pengusaha akan tetap memilih untuk membuat rokok kretek karena memiliki konsumen yang loyal dan fanatik terhadap rasa dan aroma. Artinya standar aroma dan rasa tidak akan diperhatikan oleh pabrik rokok karena konsumen masih potensial. Pada akhirnya semua rokok beraroma cengkih akan menjadi rokok “illegal”.

Persaingan menuntut adanya perubahan kelembagaan pada proses produksi dan pemasaran rokok. Pada skala pabrik, perubahan permintaan pasar menyebabkan perubahan produksi. Perubahan yang dinamis harus direspon dengan strategi yang fleksibel juga. M isalnya kerjasama produksi dengan pabrik lain, melakukan spesialisasi hanya pada produksi saja, dan melakukan sub-kontrak produksi dengan skala UM KM rokok. Sehingga kelembagaan pada industri rokok berubah dari pabrik konvensional menjadi pabrik yang berbasis jaringan. Industri yang bekerja berbasis jaringan (network enterprise) yang dikemukakan oleh North (1990), merupakan kelembagaan yang fleksibel, oleh NIE dianggap sebagai bentuk yang tepat dalam merespon kondisi persaingan dalam industri rokok yang semakin ketat. Dalam waktu yang lama hubungan para aktor melembaga karena aktivitas bisnis (Granovetter, 1985). Tetapi bagi pamerintah, akan sulit menetapkan ketentuan dan persyaratan barang kena cukai dengan kelembagaan produksi yang semacam itu. Pada akhirnya apa yang berbeda dengan pemerintah dianggap melanggar. Termasuk perubahan kelembagaan pada pabrik rokok yang berbasis jaringan adalah kelembagaan “illegal” walaupun memenuhi semua persyaratan sebagai perusahaan sesuai dengan kompetensinya.

125 masyarakat (tidak semua masyarakat di semua daerah memiliki budaya produksi rokok) yang terintegrasi dalam aktivitas ekonomi.

Keberlanjutan hubungan dalam jaringan, dikarenakan ada informasi untuk mendapatkan barang yang diinginkan, tersebar di kalangan komunitas pengusaha. Jaringan yang terjalin bersifat eksklusif, dan hanya diketahui oleh anggota sesama pengusaha dan bisnis. Pengusaha lainnya memiliki jaringan tersendiri. Dalam hal ini peran modal sosial yang embedded sebagai pelaku usaha atau industri sangat bermanfaat untuk mengurangi biaya transaksi. M isalnya informasi tentang bahan baku alternatif (jengkok dan aval) bersumber dari pemilik limbah (pabrik besar), sekalipun secara normatif limbah harus dihancurkan dengan cara dibakar. Tetapi pedagang tembakau dapat memanfaatkan limbah tersebut karena masih bernilai ekonomis tinggi. Informasi menjadi dasar kerja sama dalam rantai. M elihat prinsip kerja sama tersebut, maka faktor trust berkembang di antara para aktor untuk melakukan inovasi bahan baku bagi kepentingan bersama, mempertahankan operasi pabrik, keuntungan, dan persaingan. Keberlanjutan pabrik menjadi jaminan keberlanjutan usaha dagang tembakau “setelan”. Jaringan berfungsi sebagai field bagi para aktor (Boerdieu, 1982) bagi kebutuhan bersama.

M odal sosial yang dikembangkan dalam jaringan industri rokok terbukti mengurangi biaya transaksi untuk bahan maupun produksi sehingga lebih efisien. M isalnya penggunaan tembakau setelan, pada skala industri diuntungkan dengan kesediaan bersama memanfaatkan limbah yang semula tidak memiliki nilai ekonomi menjadi bernilai ekonomi dan membuat beroperasinya pabrik dan sangat besar kemungkinannya dapat memenangkan persaingan dengan upaya bersama tersebut. Sekalipun dalam kebersamaan dalam industri rokok, di antara pabrik (golongan I, II, dan III) saling bersaing untuk memperebutkan dan mempertahankan pasar pada golongan masing-masing, sambil mencoba kemungkinan memasuki pasar produk pabrik golongan lainnya.

Pada saat yang bersamaan anggota jaringan dapat beralih pada pabrik, atau pemasok lain untuk mencapai efisiensi dan menciptakan keuntungan yang maksimal. Sehingga organisasi dan kelembagaan pada pabrik rokok dapat sangat fleksibel, cair, tidak terikat. Keputusan rasional ekonomi ditetapkan sebagai respon adanya perubahan pasar yang berdampak pada perubahan produksi. Perubahan produksi pada setiap golongan pabrik berdampak pada kelima kekuatan kompetitif yang ada pada skala pabrik dan industri. Keberlanjutan perusahaan , upaya bertahan hidup karena tuntutan hidup jaringannya menyebabkan adanya keputusan rasional ekonomis yang harus dibuat.

Rokok “legal” atau rokok “illegal” adalah pilihan rasional ekonomis untuk merespon persaingan. Perubahan organisasi dan kelembagaan sangat memungkinkan rokok diproduksi dengan cara sub-kontrak; kemitraan produksi; moving industry yang melampaui batas daerah; dengan waktu produksi menyesuaikan dengan kondisi faktor produksi yang ada. Faktor produksi (bahan baku, bahan pendukung, tenaga kerja, pabrik) bersifat mobile, dapat dipindahkan kemana saja untuk menciptakan efisiensi, untuk mendekati pasar atau pertimbangan lainnya.Perubahan organisasi produksi menyebabkan potensi munculnya rokok “illegal”.

127

Kesimpulan

Keberagaman industri rokok terkait dengan golongan, kapasitas, dan pemakaian bahan baku dalam proses produksi membawa konsekuensi beragamnya sistem dan organisasi proses produksi yang dilakukan. Bukan hanya alat, tetapi juga pengolahan bahan baku, bahan pendukung, dan kelengkapan yang dibutuhkan sesuai dengan jenis rokok, variasi rasa, dan harga. Proses masing-masing golongan berbeda, demikian juga jenis rokok dan alat produksi yang digunakan (mesin atau manual).

Distribusi rokok pada masing-masing golongan pabrik juga memiliki pola yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh kondisi persaingan di antara rokok, antar golongan dan permintaan pasar yang dinamis. W alaupun secara umum setiap golongan pabrik memproduksi rokok dengan segmentasi pasar yang berbeda. Pabrik memilih spesialisasi pada produksi dan pemasaran diserahkan kepada perusahaan lain. Hanya pabrik kecil yang sebagian masih menggunakan pola lama memasarkan sendiri produknya, selebihnya menyerahkan pada agen di pasar sekaligus sebagai intelejen dan penanggungjawab order kepada pabrik. Pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan lain menyebabkan sistem pemasaran rokok tidak lagi terikat dengan pabriknya. Perusahaan pemasar tidak memiliki kompetensi terhadap peraturan pajak rokoknya, sehingga potensial mendistribusikan rokok “illegal” dengan atau tanpa kesepakatan pabrik dan perusahaan pemasar.

dihindari karena rantai produksi dan rantai pemasaran tidak dapat melepaskan diri dari sistem penentuan tarif pita cukai, walaupun produsen rokok dan pemasar dilakukan oleh perusahaan yang berbeda. Sehingga rokok sebenarnya merupakan produk bersama, yang dihasilkan oleh industri jaringan (network enterprise) yang dikemukakan oleh Castells (2000). Di dalam industri berbasis jaringan, pabrik lebih fleksibel dalam merespon pasar yang dinamis. Fleksibilitas memungkinkan untuk melakukan inovasi produk dan pasar. Produksi dapat dilakukan dengan menyerahkan pada usaha rokok rumahan; bekerjasama dalam produksi menggunakan model kemitraan; sub-kontrak; maklon maupun moving industry.

M oving industry saat ini tumbuh di berbagai daerah yang semula tidak memiliki pabrik rokok, walaupun sebagai daerah penghasil tembakau seperti W eleri (Kendal) yang telah berdiri pabrik sebagai M itra Pabrik Sigaret (M PS). Di daerah Salatiga dan Boyolali banyak berdiri pabrik yang mengerjakan rokok pesanan pabrik dari berbagai daerah lain. M oving Industry adalah salah satu bentuk modus yang dianggap sebagai potensi rokok “illegal” karena dikerjakan di berbagai daerah, mobile , tidak permanent . Bagi pabrik dianggap lebih efisien karena dapat menekan biaya produski dan distribusi. M oving industry, terjadi karena alasan mendekati daerah pemasaran atau bahan baku.