i

HIMPUNAN

ORASI PURNA TUGAS PENELITI UTAMA

BADAN LITBANG KEHUTANAN

TAHUN 2014

KEMENTERIAN KEHUTANAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

TAHUN 2014

i

KATA

PENGANTAR

Orasi Purna Tugas Peneliti Utama merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para peneliti utama yang purna bakti di Tahun 2014 atas jasa-jasa dan pengabdiannya yang telah memberikan sumbangsih dalam memajukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan khususnya.

Orasi Purna Tugas Peneliti Utama Tahun 2014, menampilkan tiga Peneliti Utama Badan Litbang Kehutanan yang purna tugas pada Tahun 2014, yaitu Ir. Paimin, M.Sc Peneliti Utama pada Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan DAS (BPTKPDAS); Ir. Yamin Mile, M.Sc. Peneliti Utama pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (PUSKONSER); dan Dr. Ir. Han Roliadi, M.S, M.Sc. Peneliti Utama pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan (PUSTEKOLAH).

Buku ini berisi himpunan materi orasi ketiga peneliti utama tersebut, yang meliputi perjalanan karir, hasil litbang yang telah dihasilkan, pembelajaran yang diperoleh, hal-hal yang perlu diteruskan serta harapan kepada generasi mendatang.

Buku ini diharapkan dapat menambah khasanah informasi IPTEK hasil litbang yang telah dicapai oleh para Peneliti Utama Badan Litbang Kehutanan. Selain itu, buku ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu bentuk transfer pengalaman dari peneliti senior kepada peneliti yunior untuk dijadikan dorongan dan inspirasi untuk dapat berkarya lebih baik lagi.

Sekretaris Badan Ir. Tri Joko Mulyono, M.M

ii

SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG KEHUTANAN

Memasuki masa purna tugas adalah sebuah prestasi tersendiri bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengabdian dan dedikasi yang tulus kepada bangsa dan negara sebagai aparatur pemerintah telah dapat diselesaikan dengan baik meskipun dilewati dengan penuh rintangan dan tantangan dalam perjalanannya.Jenjang Peneliti Utama merupakan jenjang karier peneliti yang tidak mudah untuk dicapai dan tidak semua peneliti dapat mencapainya. Hanya dengan kegigihan dan kerja keras, seorang peneliti dapat meraihnya. Untuk itu Saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ir. Paimin, M.Sc APU, Ir. Yamin Mile, M.Sc. APU dan Dr. Ir. Han Roliadi, M.S, M.Sc. APU yang telah berhasil menapaki jenjang karier peneliti sampai ke jenjang Ahli Peneliti Utama.

Tak lupa kami ucapkan terimakasih atas jasa-jasa dan pengabdiannya dan sumbangsihnya dalam memajukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kehutanan.

Capaian hasil karya para peneliti utama yang telah mengabdikan diri dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kehutanan ini, tentunya dapat bermanfaat serta memberikan inspirasi kepada generasi penerus.

Semoga apa yang kita kerjakan ini merupakan bagian dari ibadah kita yang Insya Allah diridhoi oleh Tuhan YME. Amin.

Kepala Badan

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG KEHUTANAN ... ii DAFTAR ISI ... iii KENANGAN TUGAS SEORANG PENELITI HIDROLOGI DAN

KONSERVASI TANAH PADA BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN KEHUTANAN ... 1 HASIL PENELITIAN TEKNIK SILVIKULTUR DAN POLA TANAM AGROFORESTRY UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS

LAHAN HUTAN RAKYAT ... 17 TEKNOLOGI PENGOLAHAN BAHAN BERSERAT LIGNO-SELULOSA MENJADI PULP DAN PRODUK TURUNANNYA BERINDIKASI RAMAH LINGKUNGAN, HEMAT ENERGI, DAN IKUT

MELESTARIKAN SUMBER DAYA ALAM : STATUS DAN MASA DEPAN DI INDONESIA ... 27

1

ORASI PURNA TUGAS PENELITI UTAMA

KENANGAN TUGAS SEORANG PENELITI HIDROLOGI DAN

KONSERVASI TANAH PADA BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN KEHUTANAN

Oleh:

Paimin

KEMENTERIAN KEHUTANAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

TAHUN 2014

1

I. PENDAHULUAN

Dengan berjalannya waktu, tanpa terasa saya telah memasuki masa purna tugas (pensiun) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai tanggal 01 Maret 2014. Kurang lebih 39 tahun saya telah bekerja pada pemerintah yang dimulai dari Pegawai Proyek pada tahun 1975. Banyak kenangan saya lalui selama bekerja dengan berbagai liku kehidupan. Namun dari seluruh proses hidup yang panjang, hanya saya coba untuk mengenang liku-liku kerja selama menjadi peneliti di bidang kepakaran hidrologi dan konservasi tanah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Balitbanghut).

Pertama menapakkan kaki bekerja adalah pada tahun 1975 di Proyek Pengawetan Tanah dan Air, Direktorat Reboisasi dan Rehabilitasi, Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Pertanian. Kegiatan utama proyek adalah melakukan uji coba penerapan bangunan chek dam (dam pengendali) sebagai salah satu bentuk teknik pengendalian sedimen dan limpasan. Pada tahun 1977 terjadi peleburan beberapa proyek yang berada di Solo (termasuk The Upper Solo Watershed Management and Upland Development Project, TA INS.72/006) menjadi Proyek Pusat Pengembangan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (P3DAS). Dengan terbentuknya Departemen Kehutanan tahun 1983, maka melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 098/Kpts-II/1984 dibentuk Balai Teknologi Pengelolaan DAS (BTPDAS) Solo – yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (RRL). Departemen Kehutanan. Tugas pokok dan fungsi institusi adalah melakukan perakitan dan pengujian teknik pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), dengan wilayah kerja seluruh Indonesia. Pada tahun 1991 melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 171/Kpts-II/1991, BTPDAS Solo menjadi UPT Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, tanpa perubahan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

Berkenaan dengan perubahan status institusi yang berada di bawah tanggungjawab dan merupakan UPT Balitbanghut, maka

2 mulailah saya ikut berperan dalam kegiatan penelitian, dengan kegiatan penelitian utamanya pada bidang konservasi tanah dan hidrologi. Pada awalnya merangkap dengan jabatan struktural, baru pada sebelas tahun terakhir fokus pada kegiatan penelitian dan mencapai jabatan fungsional Peneliti Utama pada Januari 2012. Tulisan ini merupakan sebagian dari kenangan dan harapan dari seorang peneliti bidang hidrologi dan konservasi tanah yang telah memasuki masa purna tugas sebagai PNS.

II. PENELITI DAN HASIL PENELITIAN

Pada tahun 1992, saya diangkat menjadi menjadi Calon Peneliti melalui Keputusan Kepala Balitbanghut, No. 51/Kpts/VIII-PG.7/1992, tanggal 22-12-1992. Pada tahun 1994 diangkat menjadi Kepala Seksi Sarana UJi Coba pada Balai Teknologi Reboisasi Palembang dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 94/Kpts/OP/9/1993, tanggal 04-09-1993. Disamping menjalankan tugas sebagai pejabat struktural, kegiatan penelitian masih bisa dilakukan.

Diangkat pertama menjadi peneliti dengan jabatan fungsional Ajun Peneliti Madya (sistem lama, sistem baru setara Peneliti Muda) merangkap jabatan Kepala Seksi Sarana Uji Coba pada Balai Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BTPDAS) Solo melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 592/Kpts/OP/10/1999, tanggal 22-10-1999. Dengan diangkat menjadi Kepala Balai Teknologi Reboisasi Palembang (Keputusan Menteri Kehutanan No. 1596/Kpts/OP/12/2000, tanggal 22-12-2000) status sebagai peneliti dihentikan (tidak boleh rangkap jabatan).

Pada tahun 2002 mengajukan permohonan mengundurkan diri dari Kepala Balai untuk kembali menjadi peneliti secara penuh. Dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 77/Kpts-II/2002, tanggal 26-06-2002, diangkat menjadi peneliti kembali pada Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP2TPDAS-IBB) di Solo, dengan jabatan fungsional Ajun Peneliti Madya (sistem lama). Dalam waktu kurang dari 10

3 tahun semenjak kembali menjadi peneliti secara penuh, saya diangkat menjadi Peneliti Utama terhitung mulai 01 Januari 2012 (Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42/M Tahun 2013, tanggal 11 April 2013) sampai dengan masa purna tugas, 01 Maret 2014.

Hasil penelitian sebagian besar telah disarikan dalam tulisan “Peran Hidrologi dan Konservasi Tanah Dalam Meningkatkan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai” (Paimin, 2012). Tulisan tersebut disampaikan dalam acara Presentasi Karya Tulis Ilmiah Calon Peneliti Utama pada bulan Juni 2011 untuk memenuhi persyaratan kenaikan jabatan fungsional dari Peneliti Madya menjadi Peneliti Utama. Dalam tulisan tersebut, 39 dari 54 daftar pustaka mengacu tulisan Paimin dimana 33 judul sebagai penulis pertama dan sisanya 6 judul sebagai penulis peserta. Disampaikan dalam kesimpulan bahwa:

Teknik konservasi tanah merupakan komponen teknologi untuk kegiatan di tempat (on site). Semua dampak kegiatan pengelolaan pada setiap penggunaan lahan akan dirangkai dalam satuan daur air dalam satu sistem daerah aliran sungai (DAS) yang kemudian dicerminkan oleh karakteristik tata air di hilirnya (off site). Dengan demikian dasar pemikiran konservasi tanah dan hidrologi bisa ditransformasikan ke dalam sistem karakterisasi DAS yang kemudian digunakan sebagai basis penilaian tingkat daya dukung DAS. Karakteristik DAS menunjukkan tingkat kesehatan suatu DAS, sehingga peningkatan daya dukung dilakukan dengan memperbaiki atau penyehatan faktor lemah atau sakit. Konservasi tanah merupakan indikator daya dukung lahan dalam DAS, sedangkan hidrologi merupakan indikator luaran dari daya dukung tata air sistem DAS. Karakteristik tata air merupakan cerminan awal dari kondisi daerah tangkapan airnya. Hidrologi dan konservasi tanah dapat digunakan untuk membangun indikator keberhasilan penyelenggaraan

4

kehutanan dalam meningkatkan daya dukung DAS. Namun perlu disadari bahwa kondisi lahan dipengaruhi oleh intervensi manusia terhadapnya.

Salah satu hasil penelitian yang merupakan kenangan adalah ketika melakukan observasi efektivitas kegiatan penanaman pohon/vegetasi (tanaman tahunan atau tanaman keras) terhadap fungsi konservasi tanah dan air pada Gerakkan Nasional Rehabiltasi Hutan dan Lahan (GNRHL). Ternyata sistem tanam yang diterapkan sangat beragam yakni terdiri dari sistem kelompok, jalur, dan individu. Sistem tanam kelompok membentuk ekosistem hutan yang mampu melindungi permukaan tanah dari ancaman erosi dan mampu mengendalikan daur air lebih efektif. Sedangkan sistem tanam individu dan jalur kurang berperan dalam mengendalikan erosi dan limpasan. Yang menarik lagi sistem tanam individu (satuan titik) dan sistem tanam jalur (satuan garis) dikonversi menjadi satuan bidang (luas) dengan menggunakan pendekatan 400 batang pohon setara dengan satu hektar. Konversi demikian akan menyulitkan pemetaan hasil kegiatan penanaman. Mungkin, cara demikian yang menyebabkan data lahan kritis tidak semakin berkurang. Oleh karena itu diusulkan agar indikator keberhasilan penanaman tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan tanaman tetapi juga fungsi tanaman dalam memerankan perlindungan tanah dan daur air atau dengan kata lain berfungsi sebagai pengendali erosi dan limpasan permukaan.

III. KOORDINATOR PENELITIAN

A. Koordinator Usulan Kegiatan Penelitian (Tahun 2003 – 2009) Pada tahun 2003 – 2009 saya diberi mandat oleh Balitbanghut untuk menjadi Koordinator Usulan Kegiatan Penelitian (UKP) Sistem Karakterisasi Daerah aliran Sungai. Agar secara heirarki arah penelitian tidak salah maka dilakukan penelusuran hubungan UKP dan Program Balitbanghut; kemudian

5 dilakukan penyusunan posisi UKP sebagai dasar pemikiran menuju Program.

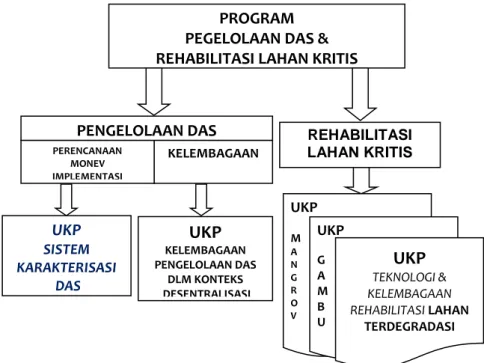

Gambar 1. Kedudukan UKP Sistem Karakterisai DAS Dalam Program Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Bertumpu pada pemikiran tersebut maka dapat diasumsikan bahwa UKP ‘Sistem Karakterisasi DAS’ merupakan salah satu bagian utama dari Program ‘Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan Kritis” yakni Sub Program Pengelolaan DAS. Sistem pengelolaan daerah aliran sungai mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian (kelembagaan), implementasi, serta monitoring dan evaluasi (monev). Sementara itu penelitian aspek kelembagaan telah disusun dalam UKP Kelembagaan Pengelolaan DAS. Oleh karena itu UKP ‘Sistem Karakterisasi DAS’ diarahkan untuk memperoleh iptek pendukung sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta implementasi. Sub Program

UKP

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS DLM KONTEKS DESENTRALISASI UKP SISTEM KARAKTERISASI DAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN MONEV IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAS PROGRAM PEGELOLAAN DAS & REHABILITASI LAHAN KRITISREHABILITASI LAHAN KRITIS UKP M A N G R O V E UKP G A M B U TT

UKP

TEKNOLOGI & KELEMBAGAAN REHABILITASI LAHAN TERDEGRADASI6 Rehabilitasi Lahan Kritis dijabarkan dalam UKP Teknologi dan Kelembagaan Rehabilitasi Lahan Terdegradasi, Lahan Gambut, dan Lahan Mangrove. Kedudukan UKP ‘Sistem Karakterisasi DAS’ dalam Program Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan Kritis pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan secara ringkas dapat digambarkan seperti pada diagram Gambar 1.

Sistem pengelolaan DAS dipilah sesuai hierarki satuan daerah tangkapan air dalam satuan DAS yakni DAS, Sub DAS, Sub-sub DAS, dan seterusnya. Mengingat luas daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia sangat beragam maka penggunaan salah satu istilah pemilahan bagian satuan wilayah DAS akan memberikan keragaman tingkat luasan. Keberagaman wilayah DAS yang bersifat alami tersebut apabila diletakan pada satuan wilayah pemerintahan (administratif) maka wilayah DAS ada yang berada dalam satu wilayah Kabupaten, lintas Kabupaten, bahkan lintas Propinsi. Agar wilayah pengelolaan DAS kompatibel/selaras dengan sistem pembangunan wilayah pemerintahan otonomi maka pembagian wilayah DAS juga diselaraskan dengan heirarki sistem pemerintahan. Suatu daerah tangkapan air (DAS/ Sub DAS/ Sub-sub DAS) yang berada dalam satu wilayah kabupaten dominan dalam sistem karakterisasi DAS menggunakan formula karakterisasi Sub DAS, sedangkan daerah tangkapan air yang lintas wilayah kabupaten dan provinsi menggunakan formula karakterisasi tingkat DAS yang kemudian disebut dengan Tipologi DAS.

Berdasarkan hasil uji publik dan uji terapan maka pada awal tahun 2006 telah diterbitkan dalam buku “Sidik Cepat Degradasi Sub DAS” (Gambar 2.a). Dalam buku “Sidik Cepat Degradasi Sub DAS” tersebut disusun formula karakterisasi Sub DAS yang meliputi kerentanan dan potensi Sub DAS terhadap aspek : (1) banjir dan daerah rawan banjir, (2) kekeringan, (3) kekritisan lahan, (4) tanah longsor, dan (5) sosial ekonomi.

Dalam perkembangannya formula karakterisasi Sub DAS dalam buku ‘Sisik Cepat Degradasi Sub DAS” terus mengalami penyempurnaan berdasarkan hasil penelitian teknologi

7 pendukung, saran dan pendapat para pihak/ pengguna, serta dalam aplikasinya. Dari hasil kajian Model Hidrologi DAS, dengan pengujian model debit puncak atau debit banjir bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki formula banjir. Sedangkan kajian Optimalisasi Luas (%) Hutan dalam DAS dimanfaatkan untuk mendukung koreksi parameter penutupan lahan pada formula banjir dan kekritisan lahan. Penelitian Pemanfaatan Penginderaan Jauh membantu dalam teknik inventarisasi data, terutama penutupan lahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih teliti, murah, dan cepat. Penelitian sosial, ekonomi dan kelembagaan dapat membantu memperbaiki formula karakterisasi “sosial, ekonomi, kelembagaan”. Koreksi tidak hanya dilakukan pada penelitian sistem karakterisasi DAS, tetapi juga sewaktu dilakukan pengujian sistem karakterisasi DAS untuk sistem pengelolaan DAS.

(a) (b)

Gambar 2. Hasil Sintesis Sistem Karakterisasi Sub DAS Dalam Buku Sidik Cepat Degradasi Sub DAS (a) dan Teknik Mitigasi Banjir dan Tanah Longsor (b)

Dalam memanfaatkan buku “Sidik Cepat Degradasi Sub DAS”, para pengguna minta agar diterbitkan buku yang lebih mudah diaplikasikan, terutama formula banjir dan tanah longsor

8 yang belakangan bencana banjir dan tanah longsor sering terjadi. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna tersebut, maka pada tahun 2009 diterbitkan buku “Teknik Mitigasi Banjir dan Tanah Longsor” yang merupakan derivat dari buku “Sidik Cepat Degradasi Sub DAS” dengan formula yang telah diperbaiki (Gambar 2.b).

Formula sistem karakterisasi tingkat DAS disusun dalam formula Tipologi DAS yang menunjukkan kerawanan dan potensi DAS yakni tipologi lahan, tipologi sosial ekonomi kelembagaan, tipologi banjir, dan tipologi kewilayahan. Karena skala kerjanya adalah DAS lintas kabupaten dan lintas provinsi maka parameter penyusun formula Tipologi DAS lebih sederhana dibandingkan dengan formula pada “Sidik Cepat Degradasi Sub DAS”.

B. Koordinator RPI “Sistem Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu (Dalam Kabupaten), Lintas Kabupaten, dan Lintas Provinsi” (Tahun 2010 – Pertengahan 2013)

Rencana Penelitian Integratif (RPI) “Sistem Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hulu (Dalam Kabupaten), Lintas Kabupaten, dan Lintas Provinsi” merupakan salah satu Sub Program dari Progran Balitbanghut tentang Pengelolaan DAS. Seperti diilustrasikan dalam Gambar 1 bahwa hasil dari UKP Sistem Karakterisasi DAS digunakan sebagai dasar penyusunan Sistem dari fungsi-fungsi Pengelolaan DAS yakni Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi; Kelembaagaan; dan Implementasi Pengelolaan DAS. Oleh karena itu RPI “Sistem Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu (Dalam Kabupaten), Lintas Kabupaten, dan Lintas Provinsi” merupakan lanjutan dari UKP Sistem Karaktersasi DAS untuk menuju perolehan hasil iptek pengelolaan DAS

Pada pertengahan tahun 2013 saya mengundurkan diri dari tugas koordinar RPI dalam rangka menyiapkan diri untuk memasuki masa purna tugas sebagai PNS. Luaran yang harus dicapai oleh RPI ini adalah empat buku tentang funsi-fungsi pengelolaan DAS yang meliputi Sistem Perencanaan, Sistem

9 Kelembagaan, Sistem Implementasi, dan Sistem Monitoring dan Evaluasi. Sampai dengan tahun 2012 capaian luaran yang telah diselesaikan tersusun dalam bentuk dua buku.

(a) (b)

Gambar 3. Hasil RPI Sistem Pengelolaan DAS Hulu, Lintas Kabupaten dan Lintas Provinsi sampai dengan Akhir 2012 - Buku Sistem Perencanaan Pengelolaan DAS (a) dan Himpunan Komponen Teknologi Sistem Pengelolaan DAS (b).

1. Buku Sistem Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (terbit April 2012), seperti Gambar 3.a. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial minta Kepala Balai Penglolaan DAS seluruh Indonesia untuk menggunakan buku tersebut sebagai salah satu referensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2. Buku ”Himpunan Komponen Teknologi Sistem Pengelolaan Daerah Aliran Sungai” (Gambar 3.b). Dokumen tersebut terdiri dari tulisan-tulisan yang akan digunakan sebagai dasar sintesis atau penyusunan luaran RPI tentang Sistem Implementasi, serta Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS.

10 Buku himpunan komponen teknologi tersusun dengan isi pokok sebagi berikut:

1. Komponen Sistem Perencanaan Pengelolaan DAS

a. Teknik Penginderaan Jauh Untuk Inventarisai Data Karakterisasi DAS

b. Luas Hutan Optimal Dalam Perspektif Tata Air c. Analisis Ekonomi Sumber Daya Daerah Aliran Sungai 2. Komponen Sistem Monev Pengelolaan DAS

a. Analisis Karakteristik Tata Air Terhadap Kinerja DAS

b. Monitoring dan Evaluasi Teknik Konservasi Tanah Vegetatif Terhadap Kelestarian Sumberdaya Tanah dan Air.

c. Nilai Ekonomi Air dari Kawasan Hutan

3. Komponen Sistem Implementasi Pengelolaan DAS Skala Mikro a. Sistem Perancangan dan Implementasi

b. Sistem Pengelolaan Hutan Kolaboratif di DAS Mikro

Komponen teknologi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memenuhi Nota Kesepahaman antara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dengan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, nomor: NK.3/VIII-SET/2011 dan nomor: NK.2/V-SET/2011, tanggal 7 Juni 2011, tentang IPTEK Pengelolaan DAS sebagai Landasan Kebijakan Operasional.

IV. PEMBELAJARAN DAN HARAPAN

Dalam kurun waktu bekerja sebagai peneliti, pengetahuan dan pengalaman bisa diperoleh dari berbagai interaksi, baik interaksi dengan alam maupun manusia, sehingga diperoleh hasil proses pembelajaran yang tidak pernah putus. Hasil pembelajaran dari proses kegiatan penelitian yang masuk dalam kenangan dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. Salah satu pendekatan penelusuran kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) oleh para pengguna adalah dengan prakiraan dari penafsiran peraturan perundangan yang dijadikan dasar pengguna iptek dalam

11 menyelenggarakan pemerintahan dan atau tugas dan fungsi institusinya, disamping isu terselaksi yang berkembang. 2. Fenomena alam dan sosial yang diamati dan dengan

bertumpu pada prinsip dasar ilmu pengetahuan dan teknologi telah dicoba untuk dibangun pemikiran baru sebagai solusi masalah.

3. Pemahaman proses alam dan sosial serta pengetahuan dan teknologi bisa menuntun dalam mendiagnosis masalah dan alternatif pemecahannya secara rasional. Dengan demikian setiap persoalan secara jernih dapat dipilah antara persoalan sebagai akibat proses alam atau kelalaian manusia dalam mengelola sumberdaya alam.

4. Cara mendeferensiasi pelaksanaan kegiatan penelitian yang kemudian mengintegrasikan kembali hasil yang diperoleh dari setiap derivat penelitian.

5. Melatih sikap lebih sabar dalam mendengarkan saran dan pendapat orang lain, karena hakekatnya setiap individu memiliki kelebihan yang bisa dimanfaatkan.

6. Cara mengkomunikasikan atau teknik pemasaran (diseminasi) hasil penelitian

Pembelajaran juga diperoleh selama menjadi koordinator penelitian, baik koordinator UKP maupun koordinator RPI, antara lain:

1. Cara mencanangkan sasaran dan luaran penelitan sehingga mempermudah penyusunan alur pencapaian hasil akhir. Hasil dari setiap unsur penelitian dapat dicermati peran dan fungsinya dalam RPI/UKP.

2. Ternyata tingkat pemahaman UKP/RPI oleh peneliti maupun UPT sangat beragam. Agar diperoleh kesetaraan pemahaman diperlukan sosialisasi menyeluruh, baik pengertian setiap RPI, maupun hubungan antar RPI dalam Program dan antar RPI lintas Program.

3. Agar sasaran penelitian yang telah dicanangkan dapat dicapai, seyogyanya koordinator penelitian juga melakukan penelitian tersendiri sebagai referensi terhadap penelitian lainnya serta

12 untuk menghindari terjadinya kegagalan perolehan data sebagai akibat kegagalan penelitian dari para anggota penelitian lainnya.

4. Hal yang memprihatinkan adalah penjiplakan kalimat atau alinea dari UKP/RPI dalam kegiatan penelitian pendukung. Hal ini terjadi pembiaran dengan harapan agar peneliti yang bersangkutan lebih memahami dengan berjalannya waktu; tetapi kenyataan justru sebaliknya yakni terjadi penafsiran pemahaman substasi yang salah.

Bertolak dari hasil penelitian yang telah dicapai dan hasil pembelajaran yang diperoleh sampai dengan purna tugas, harapan dan hal-hal yang perlu dilanjutkan adalah:

1. Menyelesaikan rencana hasil luaran (outputs) RPI (14) “Sistem Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu (Dalam Kabupaten), Lintas Kabupaten, dan Lintas Provinsi”, sebagai landasan dasar penelitian selanjutnya.

2. Melakukan penelitian sesuai dengan Road Map Litbang Kehutanan pada aspek Pengelolaan DAS.

3. Mengintensifkan jejaring kerja dengan para pihak pengguna teknologi hasil litbang, baik dalam internal Kementerian Kehutanan maupun dengan institusi terkait lainnya.

4. Dinamika sosial, poltik, proses alam, dan iptek, harus cepat direspon dengan penyiapan iptek yang kompatibel, inovatif, dan aplikatif sehingga daya dukung DAS dapat ditingkatkan seperti diamanatkan dalam UU N0 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Jumlah penduduk di Indonesia yang terus bertambah, menjadikan pemasalahan pengelolaan DAS sepertinya tanpa akhir. Kebutuhan iptek pengelolaan DAS terus berkembang selaras dengan dinamika alam, sosial, ekonomi, dan politik, serta ilmu pengetahuan. Perkembangan penduduk menuntut tambahan kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Kebutuhan pangan dan papan terus berkembang sedangkan lahan tersedia untuk produksi pangan dan pemukiman sangat tebatas. Keadaan demikian perlu pemikiran dan antisipasi tekanan terhadap lahan yang kurang atau

13 tidak sesuai untuk penghasil pangan, sebaliknya banyak lahan pertanian subur dan penggunaan lahan lainnya dikonversi untuk pemukiman dan pembangunan. Konversi lahan menjadi lahan pemukiman akan meningkatkan limpasan permukaan sehingga banjir akan meningkat dan simpanan air di dalam bumi (tanah) semakin berkurang sehingga potensi persediaan air tanah semakin terbatas. Sementara itu bertambahnya penduduk menuntut kebutuhan air yang lebih besar, Penggunaaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya akan mengakibatkan dengradasi fungsi lahan yang dicirikan dengan meningkatnya erosi dan limpasan permukaan.

Tekanan penduduk terhadap lahan, baik untuk pemenuhan pangan maupun papan, perlu diikuti dinamikanya melalui pemahaman DAS yang didominasi oleh penggunaan lahan pemukiman, pada pulau besar maupun kecil, agar diperoleh iptek pengelolaan DAS yang lebih rasional. Sehingga ke depan penelitian pengelolaan DAS tidak hanya terfokus pada pengelolaan lahan pertanian secara umum tetapi juga pada lahan pemukiman padat penduduk (perkotaan).

Dalam penyelenggaraan kehutanan acuan peraturan perundangan yang utama adalah Undang-Undang (UU) No. 41 tahun 1999 tetang Kehutanan yang kemudin diubah dengan. Undang-Undang No. 19 tahun 2004. Dalam pasal 3 UU No. 41 tahun 1999 diamanatkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kehutanan adalah meningkatkan daya dukung DAS. Daya dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan (PP 37 Tahun 2012). Kelestarian dan keserasian ekosistem dapat diwujudkan dalam upaya mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (UU No 24 Tahun 2007).

14 Dalam mengurangi resiko bencana, Undang Undang No 41 tahun 1999 pasal 47 huruf (a) mengamanatkan perlindungan hutan dan kawasan hutan yang merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. Pasal ini merupakan dasar tumpuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Pasal 5 dalam PP No. 45 Tahun 2004 tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Pasal 6 huruf (a) menyebutkan prinsip-prinsip perlindungan hutan adalah mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.

Dalam pasal 16 menyebutkan bahwa kerusakan yang disebabkan oleh daya-daya alam meliputi letusan gunung, tanah longsor, banjir, kekeringan, badai, dan gempa. Kerusakan oleh daya-daya alam tidak hanya berdampak di dalam kawasan hutan tetapi juga memiliki dampak besar pada bagian hilir di luar kawasan hutan. Yang dimaksud kawasan hutan adalah selurah kawasan penyelenggaraan kehutanan baik kawasan hutan lindung, hutan produksi maupun hutan konservasi. Untuk melaksanakan pasal 16 tersbut perlu penuntun teknis atau iptek hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar penyelenggaraan bagi institusi teknis terkait. Institusi terkait ini perlu diidentikasi dan disadarkan oleh Balitbanghut tentang amanat dari perundangan yang harus dijalankan.

V. PENUTUP

Langkah tegap dan mantap tanpa ragu dan bimbang saya ayunkan kakiku menapaki kehidupan purna tugas sebagai Pegawai

15 Negeri Sipil. Keteguhan hati karena masa dinanti telah terjadwal secara pasti. Saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang karena atas ijin, bimbingan dan perkenannya saya diberi kesempatan menjalankan tugas sampai usia 65 tahun, dimana tidak semua PNS memiliki kesempatan untuk mencapainya. Alhamdulillahi Robbil ‘Alamiin.

Saya bisa karena saudara, Saya dapat karena sahabat,

Saya tegak bertumpu karena saudara dan sahabat membantu

Saya tidak bisa menghitung alangkah besarnya bantuan saudara dan sahabat kerja saya selama saya memerankan tugas sebagai PNS. Tak mungkin saya bisa membalasnya. Kepada seluruh saudara dan sahabat saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas semua bantuannya. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal.

Dalam menjalankan tugas sebagai PNS terjadi interaksi dengan saudara dan sahabat rekan kerja melalui berbagai bentuk komunikasi. Dalam proses interaksi dan komunikasi sering terjadi perbedaan pandangan dan pendapat, cara bersikap dan bertutur yang kurang berkenan sehingga bisa melukai hati sesama. Dengan kesadaran ini maka dengan hati terdalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang tanpa sadar telah saya perbuat.

Purna tugas bukan akhir segalanya, marilah tetap kita jaga jalinan tali persaudaraan dan persahabatan serta tali silahturahmi. Semoga Allah meridhoi semua ini. Amin. Mohon pamit.

Yogyakarta, 18 Juni 2014

16 DAFTAR PUSTAKA

Paimin. 2012. Peran Hidrologi dan Konservasi Tanah Dalam Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai. Himpunan Karya Ilmiah. Balitbanghut. Bogor.

Paimin. 2010. Efektivitas Kegiatan Gerakan Nasional Rehabiltasi Lahan Secara Vegetatif Terhadap Fungsi Konservasi Tanah Dan Air: Studi Kasus di Sub DAS Dengkeng dan Samin, DAS Solo. Jur. Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. Vol. VII. No. 5 Tahun 2010. P3HKA. Bogor.

17

ORASI PURNA TUGAS PENELITI UTAMA

HASIL PENELITIAN TEKNIK SILVIKULTUR DAN POLA TANAM

AGROFORESTRY UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS

LAHAN HUTAN RAKYAT

Oleh:

M. YAMIN MILE

KEMENTERIAN KEHUTANAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

TAHUN 2014

17 Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Bapak Kepala Badan Litbang Kehutanan yang kami hormati...

Bapak Sekretaris Badan yang kami hormati

Para Kapus, kepala Balai Besar, dan kepala-Balai Lingkup Badan Litbang Kehutanan

Para Profesor riset dan rekan2 peneliti

Para Tamu Undangan, Hadirin yang kami hormati

Pertama- tama tentunya tidak ada kata yang teramat indah yang patut kami sampaikan kecuali Puja dan Syukur ke Hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmatnyalah kita bisa berkumpul ditempat ini untuk mengikuti orasi ilmiah dalam rangka purna tugas peneliti utama.

Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW berserta keluarga dan pengikutnya termasuk kita semua.

Hadirin yang kami hormati, Orasi ini kami beri judul:

HASIL PENELITIAN TEKNIK SILVIKULTUR DAN POLA TANAM AGROFORESTRY UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS

LAHAN HUTAN RAKYAT

Orasi yang akan kami sampaikan terdiri dari 1. Perjalanan karir selaku peneliti utama 2. Review hasil litbang

3. Pembelajaran yang diperoleh

4. Hal-hal yang harus disempurnakan dan diteruskan 5. Harapan kepada generasi sekarang dan yang akan

18 Hadirin yang kami hormati,

sekarang kami mulai dengan bagian pertama yakni

PERJALANAN KARIR MENCAPAI JENJANG PENELITI UTAMA

1. Perjalanan karir kami dimulai pada tahun 1980 sebagi tenaga honorer calon peneliti di Lembaga Penelitian Hutan yang waktu itu masih di bawah Badan Litbang Departemen Pertanian.

2. Pada tahun 1983 kami diangkat untuk pertama kali menjadi PNS sebagai tenaga fungsional dan bergabung dengan Kelompok Peneliti Pengaruh Hutan dan Konservasi tanah dan air, Lembaga Peneitian Hutan yng kemudian berubah namanya menjadi Puslitbang Hutan dan Konsevasi Alam (P3HKA) dan sekarang menjadi Puskonser Kementerian Kehutanan

3. Menjadi seorang peneliti memang sudah menjadi komitmen awal kami . Jadi kami menjadi peneliti by purpose bukan by accident. Kami mulai karir sebagai calon peneliti di Lembaga Penelitian Hutan kemudian secara bertahap merangkak naik menjadi asisten Peneliti Muda kemudian menjadi asisten peneliti madya kemudian menjadi Ajun Peneliti Muda selanjutnya meningkat lagi menjadi ajun peneliti madya. Perlu diketahui bahwa jenjang jabatan peneliti waktu itu sesuai ketentuan LIPI ada 9 tingkatan untuk sampai pada Peneliti Utama

4. Pada tahun 1999, kami mendapat tugas baru sebagai pejabat struktural eselon 4 merangkap sebagai Ajun Peneliti Madya di Balai Teknologi Reboisasi Banjar Baru Kalimantan Selatan. Waktu itu rangkap jabatan masih dimungkinkan. Selama 3 tahun di Banjar Baru sebagai Kepala Seksi Sarana Ujicoba merangkap peneliti di lahan gambut kami merangkak naik ke jenjang jabatan peneliti Muda

5. Pada tahun 2003 dengan terbentuknya Loka litbang Hutan Monsoon di Ciamis kami dimutasikan ke Ciamis sebagai peneliti

19 penuh untuk menangani permasalahan hutan rakyat di Pulau Jawa. Waktu itu jenjang jabatan penelitian dari Lipi berubah dari 9 jenjang menjadi 4 jenjang dan kami kemudian menduduki jabatan sebagai Peneliti Madya . Jenjang jabatan peneliti Madya merupakan jenjang jabatan yang paling berat dan lama bagi serorang peneliti karena harus memapaki tiga tingkatan kenaikan angka kredit untuk bisa naik ke jenjang berikutnya dan ternyata banyak peneliti yang jalan ditempat dan ahirnya mandek di jenjang jabatan ini.

6. Pada tahun 2012 kami dapat menembus persyaratan yang cukup berat pada jenjang Peneliti Madya tersebut dan memenuhi syarat untuk masuk ke jenjang jabatan Peneliti Utama sesuai Keputusan Kepala Lipi no tahun 2012 . Sesuai Keputusan Presiden RI No 43/M /2013 kami diangkat sebagai peneliti Utama terhitung 1 Juni 2012 .

7. Sesuai Sk Mentri Kehutanan No 464/Menhut-II/2013. kami dialih tugaskan dari Balai Penelitian Teknologi Agroforestri di Ciamis ke Puslitbang Konservasi Alam, Puskonser di Bogor sebagai Peneliti Utama

Hadirin yang kami hormati,

Inilah perjalanan karir kami dan Insya Allah pada bulan Agustus 2014 yang akan datang kami akan mengahiri masa bakti dan memasuki masa Purna Bakti Insya Allah.

Hadirin yang kami hormati,

Kami sampai pada bagian ke 2 dari orasi ini yakni REVIEW HASIL HASIL PENELITIAN

Hasil Litbang yang telah kami lakukan selama ini kami akui sebagian besar masih berupa serpihan teknologi . Namun beberapa hasil penelitian multi years sudah kami kemas dalam bentuk paket teknologi tepat guna yang lengkap. Hasil hasil penelitian ini telah dipublikasikan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang diterbitkan di berbagai journal dan prosiding Seminar Ilmiah

20 Nasional maupun Internasional, baik penulis tunggal maupun bersama Tim. Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang telah dipublikasikan lebih dari 50 buah karya ilmiah.

Beberapa review hasil penelitian dapat kami kemukakan sebagai berikut:

Pengembangan teknik silvikultur dan pola tanam Agroforestry di hutan rakyat

Penelitian teknik silvikultur dan pola tanam yang kami lakukan mencakup tiga komponen teknologi yakni komponen teknologi pembibitan, komponen teknologi pola tanam dan komponen teknologi pengelolaan kesuburan tanah dan manipulasi lingkungan.

1. Komponen teknologi pembibitan

Dalam komponen teknologi pembibitan , penelitian yang telah kami lakukan terbatas pada beberapa komponen teknik pesemaian khususnya tanaman sengon sebagai komoditas utama hutan rakyat. Untuk itu kami mengadakan pengujian dan pengembangan provenance sengon dari berbagai sumber benih bekerjasama dengan peneliti di Balai Besar Bioteknologi dan Pemuliaan tanaman Hutan Yokyakarta untuk menguji keunggulan dari 7 provenance sengon dari berbagai sumber benih yakni Wamena, Biak, Kediri, Subang , Candiroto, Wonogiri dan Ciamis yang dilakukan baik di pesemaian maupun di lapangan. Ke 7 sumber benih tersebut memperlihatkan keunggulan dalam hal daya adaptasinya di pesemaian dan di lapangan bahkan mengalahkan bibit ungggul sengon dari Solomon Island yang dipasarkan sangat mahal di Indonesia

Hadirin yang kami hormati

Kami juga berhasil mengembangkan teknik pembibitan jenis cemara laut (Casuarina sp) untuk penghijauan lahan pantai yang merupakan species pantai yang pembibitannya umumnya sulit dilakukan petani.

21 Sementara untuk jenis unggulan pantai lainnya yakni nyamplung sebagai tanaman penghasil bioenergi kami telah mengadakan ujicoba berbagai teknik silvikulturnya yang selama ini belum banyak diketahui karena menyangkut habitatnya di lahan pantai yang sangat marginal. Setelah melalui berbagai kegagalan dan hambatan, kami telah menemukan beberapa teknik silvikultur nyamplung yang sesuai untuk dikembangkan di daerah pantai. Ujicoba stek pucuk nyamplung juga berhasil kami lakukan dan memperlihatkan prospek yang baik untuk dikembangkan.mengingat pemanfaatan biji nyamplung lebih diarahkan pada produksi minyak nabati untuk bioenergi.

Hadirin yang kami hormati,

2. Komponen Teknologi Pola Tanam

Selama ini kami telah melaksanakan ujicoba berbagai pola tanam agroforestry di hutan rakyat antara lain:

- Pola tanam Wanafarma dengan kombinasi sengon +jahe; - Pola tanam Wanaatsiri dengan kombinasi sengon + nilam; - Pola Wanaserat dengan kombinasi Agathis + rami

(Agroforestry haramay);

Dalam setiap pola Agroforestry ini, diujicobakan beberapa komponen teknologi yakni teknik pengolahan tanah, penerapan teknik silvikultur intensif dan teknik agronomi yang sesuai, pengaturan jarak tanam dan management tumpangsari yang tepat.

Beberapa hasil hasil penelitian multy years mengenai pola tanam agroforestri ini sudah kami coba rakit menjadi paket-paket teknologi tepat guna dan telah didesiminasikan dalam bentuk informasi teknis pada berbagai gelar teknologi yang dilakukan baik oleh pusat maupun tingkat Balai yang dihadiri oleh para penyuluh, kelompok tani, praktisi di lapangan, pemerintah daerah setempat, para stake holder dsb. Paket paket teknologi ini masih perlu pengujian lebih lanjut dan feedback dari para pengguna untuk pengembangan dan penyempurnaanya.

22 Hadirin yang kami hormati,

3. Komponen teknologi pengelolaan kesuburan tanah

Salah satu teknik pengelolaan kesuburan tanah yang kami kembangkan adalah manipulasi lingkungan melalui teknik Mulsa

Vertical yang sebenarnya merupan teknik yang sudah lama dan

terlupakan. Teknik mulsa vertikal dilakukan dengan jalan pembuatan parit mulsa diantara bedeng tanaman dan memanfaatkan semua bahan organik yang ada dilapangan menjadi kompos organik dengan teknik tertentu. Kompos organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk sisipan untuk disebarkan di areal pertanaman secara periodik. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan pupuk sisipan dari mulsa vertical yang dilakukan secara kontinyu setiap dua bulan merupakan masukan hara yang cukup efektif untuk memperbaiki ketersediaan hara dalam tanah sehingga penggunaan pupuk buatan (anorganik) bisa diminimalkan bahkan dihilangkan sama sekali tanpa mengurangi produksi tanaman tumpangsari. Dengan penggunan teknologi mulsa vertikal ini diharapkan dapat dikembangkan kegiatan agroforestry organik yang aman lingkungan.

Berkaitan dengan rehabilitasi lahan pantai pasca tsunami pangandaran kami telah berkontribusi pada permasalahan di daerah tersebut dengan jalan membuat design jalur hijau dan implenentasinya di lapangan sepanjang 36 km.

Berkaitan dengan isu perubahan iklim kami juga telah melakukan penelitian tentang potensi biomas dan karbon jenis-jenis pohon hutan rakyat tertentu.

Untuk tanaman nyamplung kami juga telah melaksanakan penelitian kuantifikasi potensi buahnya untuk penyempurnaan teknik silvikultur nyamplung dan membuat proyeksi luas penanaman yang diperlukan untuk mensuply kebutuhan biofuel dan bioenergi

Ini beberapa hal yang merupakan review hasil litbang yang telah kami lakukan.

23 Hadirin yang kami hormati,

Kami sampai pada bagian ke 3 dari orasi ini yakni PEMBELAJARAN YANG DIPEROLEH

Selama melakukan kegiatan penelitian ada beberapa hal yang merupakan pembelajaran yang kami peroleh

1. Bahwa di masa yang akan datang pengembangan hasil penelitian teknologi tepat guna agroforestry merupakan faktor yang menentukan dalam upaya meningkatan produktifitas hutan rakyat persatuan luas. Dengan adanya persaingan di pasar internasional (issu global), diperlukan dukungan teknology tepat guna untuk menghasilkan produk yang berkualitas karena kualitas suatu produk di pasar internasional sangat ditentukan oleh teknology yang digunakan. Pengembangan teknology ini dimasa yang akan datang harus mampu menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan komperatif berupa keunikan produk yang dihasilkan dan kenggulan kompetitif yakni mencakup baik mutu produk (quality), harga produk (price) maupun layanan yang dapat dsiberikan (service)

2. Ditinjau dari aspek teknis, penelitian yang dilaksanakan penulis didasarkan pada masalahan aktual dan strategis dari pemerintah dan masyarakat. Permasalahan aktual dan strategis tersebut adalah kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat yakni semakin menurunnya kesuburan tanah dan rendahnya produktifitas lahan yang dimilik petani, Salag satu penyebabnya adalah Pemanenan kayu hutan rakyat yang begitu intensif dan berlangsung secara besar besaran menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan siklus hara di dalam tanah dimana unsur hara yang terangkut keluar jauh lebih besar dari pada unsur hara yang masuk kedalam ekosistem (siklus hara terbuka). Kondisi ini menyebabkan terjadinya degradasi lahan secara berangsur sehinga produktifitas hutan rakyat semakinn menurun. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya pertumbuhan pohon dan juga

24 produksi tanaman semusim yang dihasikan.sehingga paket teknologi pola tanam dan pengelolaan kesuburan tanah perlu terus dikembangkan dan disempurnakan

3. Bahwa teknik penanaman yang dikembinasikan dengan pembuatan parit untuk mulsa vetikal yang telah kami uraikan dapat dimodifikasi untuk pengembangannya di hutan tanaman dalam rangka pembukaan lahan tanpa bakar yang selama ini belum efektif sehingga penyiapan lahan dengan pembakaran masih terrus berrlanjut seperti yang terjadi di Riau dengan dampak negatif yang sangat luas bahkan menjadi permasalahan nasional. Kami berpendapat bahwa. melalui terknik mulsa vertikal kalau diterapkan di hutan tanaman maka sisa-sisa kayu serasah dan semua limbah hasil pembukaan lahan dapat dimasukan kedalam parit yang ukurannya bisa disesuaikan dan kalau memang sangat diperlukan dilakukan pembakaran secara terbatas dan terkontrol di dalam parit, karena pembakaran secara sermpurna dan terkontrol tidak akan menghasilkan asap karena asap (Carbon monooksida) berasal dari pembakaran hutan yang tidak sempurna. Itu kalau mmang sangat diperlukan. Abu hasil pembakaran sempurna dapat digunakan sebagai pupuk dengan unsur hara yang tersedia. Namun hal ini masih perlu ujicoba lebih lanjut untuk melihat efektifitasnya di lapangan

Hadirin yang kami hormati,

Bagian ke 4 dari orasi ini menyangkut

HAL-HAL YANG HARUS DISEMPURNAKAN DAN DITERUSKAN 1. Gelar teknologi yang selama ini dilakukan oleh Badan litbang

Kehutanan perlu diteruskan walaupun masih ada yang kurang dan perlu disempurnakan. Gelar teknologi bukan hanya sekedar ajang untuk menggelar hasil hasil litbang tapi bagi peneliti yang kita harapkan adalah feedback dari pengguna hasil penelitian agar paket teknologi yang dihasilkan dapat

25 diperbaiki dan disempurnakan.isini diperlukan tiga pilar utama yakni pihak peneliti, pihak Diklat dan pihak penyuluh. Jadi paket teknologi yang kita sampaikan dapat diformulasi menjadi bahan diklat yang disampaikan kepada penyuluh untuk diintrodusir ke petani. Baru dari petani dan penyuluh ada feedback untuk dikembalikan kepada peneliti untuk penyempurnaanya

2. Masukan untuk Resert Management,, ini menyangkut fasilitas untuk penelitian utamanya di berbagai daerah banyak yang perlu dilengkapi agar bisa mengasilkan paket teknologi yang diharapkan Selain itu untuk juga harapan kami untuk reset managament agar LHP yang kita buat setiap tahun dijadikan rujukan dalam menetapkan kebijakan

3. Masukan untuk Puskonser agar laboratorium tanah dihidupkan kembali

Hadirin yang kami hormati,

Kami sampai pada bagian terakhir dari orasi ini yakni

HARAPAN KEPADA GENERASI SEKARANG DAN YANG AKAN DATANG

Harapan buat generasi sekarang ini yang sementara berkiprah di litbang

1. Dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sebagai generasi muda, peneliti teknisi dan sebagainya, anda harus siap untuk berubah dn mengadakan perubahan. Ada ungkapan yang menyatakan if you are reacted to change you are too late, apabila kita hanya bereaksi terhadap perubahan kita sudah terlambat, karena seharusnya kitalah yang ngadakan perubahan itu anda adalah agent of change jadi anda harus harus siap berubah kalau tidak anda akan tergilas gelombang wave of change itu sendiri. So Change now or you lose

26 2. Untuk melakukan perubahan Lakukan dengan jalan inovasi terus menerus karena angggaran bisa terbatas tapi inovasi adalah tanpa batas, budget may limited but inovation is un limited.. Sebagai peneliti kita punya prinsip one step ahead, satu langkah lebih maju sehingga apabila ada perubahan kita sudah siap lebih dulu,

3. Mari kita kita beri makna kegiatan penelitian kita di litbang ini, kita bangga menjadi seorang peneliti,

Bekerja dengan penuh dedikasi untuk kesejahteraan masyarakat karena hidup ini bukan sekedar untuk sepotong roti. Intinya mari kita tanamkan kejujuran dan disiplin dalam kegiatan penelitian kita karena orang lain boleh bohong tapi tidak boleh salah sedangkan peneliti boleh salah tapi haram untuk berbohong

4. Sebagai peneliti kita harus ada rasa malu kalau tidak menghasilkan apa-apa karena kita sudah diberi tunjangan yang cukup. Kita jangan mengharapkan penghargaan karena anda akan kecewa tapi hendaklah kita bekerja dengan ikhlas dengan menghapkan pahala hanya dari Allah swt

Inilah harapan kami dan kami lebih kurangnya kami mohon maaf tutup orasi ilmiah dengan membacakan Firman Allah dalam Alquran Surat Al An Am ayat 59 sebagai berikut :

“Dan pada sisi Allahlah semua kunci-kunci yang gaib, tak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dengan sepengetahuanNya, dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata”

Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wasalamu Alaikum W.W. Yogyakarta, 18 Juni 2014

27

ORASI PURNA TUGAS PENELITI UTAMA

TEKNOLOGI PENGOLAHAN BAHAN BERSERAT

LIGNO-SELULOSA MENJADI PULP DAN PRODUK TURUNANNYA

BERINDIKASI RAMAH LINGKUNGAN, HEMAT ENERGI, DAN

IKUT MELESTARIKAN SUMBER DAYA ALAM : STATUS DAN

MASA DEPAN DI INDONESIA

Oleh:

HAN ROLIADI

KEMENTERIAN KEHUTANAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

TAHUN 2014

27 Para Hadirin yang Sangat saya hormati,

Bapak Kepala Badan Litbang Kehutanan Bapak Sekretaris Badan Litbang Kehutanan

Bapak Kepala Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan & Pengolahan Hasil Hutan

Para Kapus lain, Kepala Balai Besar, dan Kepala Balai Lingkup Badan Litbang Kehutanan

Para Profesor Riset dan rekan-rekan peneliti Para Tamu Undangan

Hadirin yang sangat saya hormati Dengan Rachmat Tuhan Yang Maha Esa,

Perkenankan Saya, sebagai Penyaji Orasi, Menyampaikan Orasi Ilmiah Purna Tugas dengan Judul:

TEKNOLOGI PENGOLAHAN BAHAN BERSERAT LIGNO-SELULOSA MENJADI PULP DAN PRODUK TURUNANNYA,

BERINDIKASI RAMAH LINGKUNGAN, HEMAT ENERGI, DAN IKUT MELESTARIKAN SUMBER DAYA ALAM

STATUS DAN MASA DEPAN DI INDONESIA

Orasi yang akan disampaikan terdiri dari:

1. Perjalanan karier hingga menjadi Peneliti Utama / IV E, dan hal terkait

2. Review Hasil Litbang

3. Pembelajaran yang Diperoleh

4. Hal yang harus disempurnakan dan diteruskan

28 Hadirin yang sangat saya hormati,

A. PERJALANAN KARIER MENCAPAI JENJANG PENELITI UTAMA / IVE DAN HAL TERKAIT

Perjalanan karier saya selama 36 tahun hingga mencapai jenjang peneliti utama / IVe adalah sebagai berikut. Jabatan fungsional Calon Peneliti dimulai tahun 1976; tahun 1982 menjadi Asisten Peneliti; tahun 1992 Ajun Peneliti Muda; tahun 2000 Ajun Peneliti Madya; tahun 2003 Peneliti Muda; tahun 2005 Peneliti Madya; tahun 2006 Peneliti Madya IV-C; 2009 Peneliti Utama IV-D; dan tahun 2012 hingga ini Peneliti Utama IV-E.

Selama itu, telah diterbitkan sekitar 60 publikasi ilmiah, dan beberapa diantaranya merupakan publikasi ilmiah internasional. Penulis juga telah mengikuti seminar/simposium/diskusi ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional, dan hasilnya disajikan dalam kurang lebih dari 65 Buku Prosiding nasional/internasional.

Pendidikan yang saya tempuh adalah sebagai berikut: SD, SLTP, hingga SLTA (1956-1967); S1 di Institut Pertanian Bogor (IPB), Fakultas Mekanisasi dan Teknologi Pertanian Bogor (Fateta), Jurusan Teknologi Kayu dan Bahan Serat (1968-1974); program S2 di IPB, Fakultas Pasca Sarjana, Jurusan Statistika Terapan (1978-1981); program S2 di University of Minnesota, Minneapolis/St. Paul (USA) dan University of Washington, Seattle (USA), bidang Pulp and Paper/Wood Chemistry (1984-1992); program S3 di Colorado State University, Fort Collins (USA) dan Louisiana State University, Baton Rouge (USA), bidang Wood Science and Technology (1993-1997);

B. REVIEW HASIL LITBANG Hadirin yang saya hormati,

Teknologi pengolahan bahan berserat ligno-selulosa menghasilkan produk bernilai tambah yaitu pulp (sebagai bahan

29 setengah jadi); dan bila diolah lebih lanjut menjadi berbagai macam bahan jadi (produk) seperti kertas, karton, papan serat, dan turunan selulosa lainnya (dissolving pulp, yaitu bahan berderajat kemurnian selulosa tinggi, >93%) yang melalui konversi lebih lanjut dihasilkan viscose-rayon (untuk sutera tiruan);

cellophane (bahan film yang transparan), celluloid (bahan plastik

untuk boneka), selulosa asetat (untuk film, fotografi), selulosa nitrat (bahan peledak dan ramuan pemoles kuku), selulosa fosfat (penghambat nyala api) (1,2,3,4,5). Bahan baku berserat ligno-selulosa utama di dunia (termasuk Indonesia) untuk produk tersebut adalah kayu (±90%), atau disebut serat virgin. Serat virgin lainnya adalah bahan non-kayu (ampas tebu, merang padi, bambu, serat abaka, dan tandan kosong kelapa sawit/TKKS) (6,7). Terdapat serat sekunder yaitu kertas bekas dan produk industri pulp/kertas dianggap tidak memenuhi syarat untuk pemakaian konsumen, seperti broke dan sisa potongan kertas (8,9,10). Kelemahan serat ligno-selulosa adalah proses pembentukan alaminya lama, sehingga menghadapi saingan dari serat sintetis karena produksinya lebih cepat (glass, nylon, dan dacron). Serat sintetis masih dipertanyakan sifat terbarukannya (renewability) dan keramahan prosesnya terhadap lingkungan (11).

Konsumsi pulp/kertas/papan serat/turunan lainnya di Indonesia cenderung meningkat sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa dan pertambahan penduduk (8,12). Peningkatan tersebut suatu saat tak dapat dipenuhi oleh hasil olahan bahan serat konvensional (kayu hutan alam) karena potensinya semakin langka dan terbatas. Eksploitasi hutan akan memicu pembalakan liar, mempercepat degradasi hutan, dan kerusakan lingkungan (13). Sebagai usaha mengurangi ketegantungan pada kayu hutan alam adalah mengintroduksi bahan serat alternatif, teknologi baru, dan modifikasi atau penyempurnaan teknologi yang sudah ada.

Aktifitas industri pulp/kertas/produk turunan lainnya paling banyak mengkonsumsi air proses dan energi (200-300 kiloliter air, 400-1000 kWh energi listrik, dan 4-8 GJ energi panas per ton produk), dibandingkan industri lain berbahan baku ligno-selulosa (1,

30

5,14)

. Di Indonesia, hal tersebut dapat menguras segala potensi sumber daya alamnya. Pengolahan pulp/kertas/papan serat juga menghasilkan limbah buangan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan (15,16,17,18,19). Ini juga memerlukan usaha mengatasinya, diantaranya dengan penerapan teknologi yang sesuai.

Dasar pemikiran tersebut mendorong Penyaji Orasi selama aktif sebagai staf Peneliti pada instansi P3KKPHH (Bogor) melakukan usaha terkait. Dari hasil usaha tersebut, Penyaji Orasi Penulis telah menerbitkan sekitar 60 publikasi ilmiah, dan beberapa diantaranya merupakan publikasi ilmiah internasional. Penulis juga telah mengikuti seminar/simposium/diskusi ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional, dan hasilnya disajikan dalam kurang lebih dari 65 Buku Proseding Nasional/Internasional. Hasil capaian dari segala usaha tersebut (berikut gagasan terkait) selanjutnya dituangkan dalam bentuk Orasi Purna Tugas, berjudul ”Teknologi Pengolahan Bahan Berserat Ligno-selulosa menjadi Pulp dan Produk Turunannya, Berindikasi Ramah Lingkungan, Hemat Energi, dan Ikut Melestarikan Sumber Daya Alam: Status dan Masa Depan di Indonersia”. Diharapkan materinya bermanfaat sebagai informasi penting dan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kehutanan (khususnya teknologi pengolahan serat berligno-selulosa), yang diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan penelitian/pengembangan selanjutnya.

Beberapa Review Hasil Litbang adalah sebagai berikut: Teknologi dan Produk Pengolahan Serat Skala Litbang

Semakin terbatasnya potensi sumber daya alam di Indonesia (khususnya serat kayu hutan alam, air proses, bahan pembantu/aditif, dan energi) dan kekhawatiran dampak negatif lingkungan, maka aktifitas litbang pengolahan serat di Pusat Litbang Keteknikan dan Pengolahan Hasil Hutan (P3KKPHH, Bogor) banyak difokuskan pada aspek seperti bahan serat

31 alternatif; peningkatan efisiensi/kecepatan pengolahan, modifikasi proses, penggunaan bahan kimia/pemutih berdelignifikasi lebih intensif/selektif dan berintensitas pencemaran rendah, penggunaan bahan aditif alternatif; dan pencermatan kemungkinan kaitan sifat bahan serat, sifat pengolahan, dengan sifat produk akhir yaitu antara lain pulp, kertas/karton, papan serat, dissolving pulp (melalui analisis/pencermatan konvensional atau berskala nano).

1. Aspek bahan baku

a. Pemanfaatan campuran 15 jenis kayu non-komersial (berikut kulit) asal Riau sebagai serat alternatif untuk pembentukan lembaran papan serat (tipe hardboard) dengan cara basah, proses pulping semi-kimia soda panas terbuka, dan menggunakan perekat terbarukan tanin formaldehida (TF)

(56,57)

.

b. Pembuatan pulp sulfat dari campuran 17 jenis kayu tropis non-komersial asal Kalimantan. Sifat jenis kayu non-non-komersial tropis umumnya bervariasi, sehingga menyulitkan pengolahan pulp campuran. Atas dasar itu, sebagai dasar pengelompokan campuran adalah selang koefisien fleksilitas serat, dalam 4 kelompok yaitu 1,00-0,84; 0,83-0,67; 0,66-0,50, dan 0,49-0,33

(68)

.

c. Pemanfaatan limbah kayu karet tua untuk untuk papan serat (hardboard) dengan cara basah, menggunakan proses pulping semi-kimia soda panas terbuka. Sisa lateks pada kayu tersebut banyak menimbulkan masalah pada pengolahan (melekat/lengket pada suhu tinggi) dan terbentuknya noda gelap pada permukaan hardboard. Penambahan sulfur elementer selama pulping dapat mengatasi hal tersebut, karena adanya reaksi vulkanisasi sulfur dengan sisa lateks, dan selanjutnya dapat mempercepat proses (69).

d. Pemanfatan limbah kertas koran untuk kertas, dengan melibatkan tahapan repulping, penghilangan tinta (NaOH, H2O2, Na2SiO3), dispersi (sabun dan minyak biji jarak), dan

32 pemutihan. Sifat kekuatan/optik pulp dari limbah berumur ≤6 bulan lebih baik dibandingkan umur >6 bulan (66).

e. Pemanfaatan limbah kayu hutan tanaman (HTI) jenis eukaliptus telah dicoba untuk pulp rayon. Proses pulping sufat (kraft) diterapkan, diikuti pemutihan menggunakan bahan pemutif ECF secara bertahap, yaitu melibtakan ekstraksi alkali (NaOH) dan penggunaan asam khlorida encer (HCl). Faktor umur pohon HTI mempengaruhi mutu pulp, dan penggunaan bahan permutih ECF (elemental chlorine-free, ClO2) diharapkan

mengurangi dampak negatif lingkungan (mengurangi terbentuknya senyawa AOX, yang dicurigai menyebabkan penyakit kanker) (31,37,70).

f. Pemanfaatan limbah ampas tebu untuk sumber serat dan energi. Aktifitas produksi gula di Indonesia menghasilkan limbah ampas tebu (bagasse). Pada bagasse terdapat bahan serat (±40%); dan bahan bukan serat (parenkhim dan pith, ±60%). Hasil penelitian bagasse dari beberapa pabrik gula di Jawa Timur mengindikasikan bagian seratnya berpotensi untuk pulp/kertas, sedangkan bagian bukan serat untuk bahan energi (23).

g. Pemanfaatan limbah tandan kosong kelapa sawit (TKKS), kertas bekas, dan sludge (limbah padat industri pulp/kertas) untuk karton. Percobaan dilakukan dengan mencampur pulp semikimia TKKS (tandan kosong kelapa sawit) dengan kertas bekas dan sludge untuk karton. Sifat karton dari campuran (b/b) pulp TKKS (50%), kertas bekas (25%), dan sludge (25%) banyak memenuhi sifat karton komersial (71).

h. Pemanfaatan limbah pelepah nipah (dari pohon induk di mana penyadapan niranya sudah tidak ekonomis lagi) dan sabut kelapa untuk untuk papan serat berkerapatan sedang (MDF). Telah dilakukan percobaan pemanfaatan ke dua macam bahan serat tersebat (bentuk pulp, dengan proses semi-kimia soda panas terbuka) untuk MDF dengan cara basah. Bahan aditif yang digunakan perekat terbarukan TF (tanin formaldehida), alum (tawas), emulsi lilin, dan arang aktif. Hasil pencermatan

33 sifat fisis/kekuatan MDF, serat pelepah nipah lebih berprospek dibandingkan sabut kelapa. Perfomans perekat terbarukan TF menyamai performans perekat fenol formaldehida yang tidak terbarukan. Pencermatan skala nano (X-ray diffraction) berindikasi kekuatan individu serat pelepah nipah lebih tinggi dibandingkan sabut kelapa. Arang aktif menurunkan emisi formaldehida MDF, sedikit menurunkan sifat kekuatan, tetapi memperbaiki sifat kestabilan dimensinya(33).

i. Pemanfaatan bahan serat alternatif (rumput gelagah, TKKS, dan bambu). Telah dilakukan percobaan pemanfaatan ke tiga macam bahan serat tersebat (juga bentuk pulp semi-kimia soda panas terbuka) untuk papan serat berkerapatan tinggi (hardboard), dengan aditif (alum, perekat TF, dan emulsi lilin). Sisa lemak/minyak pada TKKS menimbulkan kesulitan pada pembentukan hardboard dan menimbulkan warna gelap pada permukaannya. Penggunaan konsentrasi alkali lebih tinggi berindikasi diperlukan untuk mengatasinya (105).

j. Bahan serat alternatif selain berupa alami (seperti disebutkan sebelumnya), bisa merupakan produk biosintesa oleh mikroorganisme menggunakan substrat bersenyawa karbohidrat sederhana menjadi kumpulan rantai polimer selulosa (selulosa mikrobial). Percobaan pemanfaatan selulosa mikrobial dilakukan untuk pulp/kertas. Substrat yang digunakan limbah air kelapa (Nata de coco) dan limbah cair pengolahan tapioka (Nata de cassava). Selulosa mikrobial kurang sesuai untuk kertas, tetapi agaknya lebih sesuai untuk produk berkemurnian selulosa tinggi (dissolving pulp)

(48,72,73,106)

.

2. Aspek pengolahan serat hingga produk akhir

a. Pengolahan kertas koran memerlukan pasokan sumber serat berlimpah, rendemen tinggi, dan tidak korosif pada peralatan logam. Percobaan proses pulping semikimia sulfit netral (NSSC) untuk pulp kertas koran dilakukan menggunakan serat

34 limbah pembalakan 4 jenis kayu daun lebar non-komersial dari hutan alam Kalimantan, dengan hasil layak teknis (68,74). b. Operasi pengolahan pulp/kertas selain menghendaki

rendemen dan mutu produk tinggi, juga harus berdampak negatif lingkungan minimal (tidak beracun dan korosif). Modifikasi proses pulping sulfat dicoba dengan menambahkan polisulfida (PS) dan antrakinon (AQ) pada larutan pemasaknya. Serat yang digunakan kayu hutan tanaman Eucalyptus grandis. Pengolahan pulp sulfat-AQ/PS berindikasi dapat memenuhi hal tersebut (43).

c. Kondisi yang mempengaruhi mutu produk pulp sulfat diantaranya suhu dan waktu pemasakan, di mana 2 kondisi (faktor) tersebut saling berkaitan (interdependent). Untuk kepraktisan, dua faktor tersebut perlu dinyatakan menjadi satu (faktor H). Percobaan pulping sulfat dengan menerapkan faktor H dilakukan pada 4 jenis kayu hutan tanaman (sengon, gmelina, meranti kuning, dan kapur). Faktor H dapat menelaah tingkat delignifikasi dan peranan sifat bahan serat (rasio siringil/vanilin pada lignin dan berat jenis) (13).

d. Papan isolasi merupakan salah satu tipe papan serat. Percobaan pulping semi-kimia soda panas terbuka untuk papan isolasi dilakukan menggunakan bahan serat limbah pembalakan HTI, dan bahan aditif cangkang (kulit) udang dan arang aktif. Sifat kekuatan papan isolasi dengan aditif kulit udang (5%) dapat menyamai sifat papan isolasi dengan bahan perekat konvensional tapioka (5% pula). Arang sedikit menurunkan sifat kekuatan tetapi memperbaiki kestabilan dimensinya (35).

e. Pembuatan karton seni merupakan satu usaha meningkatkan nilai kegunaan karton. Percobaan terkait dilakukan dari campuran bahan serat lignoselulosa non-kayu (bentuk pulp) yang berpotensi besar tetapi pemanfaatannya masih terbatas yaitu TKKS, sludge industri pulp/kertas, dan batang pisang. Peningkatan proporsi pulp batang pisang berakibat penurunan rendemen pulp dan sifat fisis/mekanis karton. Porsi campuran

35 pulp batang pisang yang bisa ditolerir adalah <15% (bila kekuatan dipermasalahkan) atau 15-30% (kekuatan tidak dipermasalahkan) (75).

f. Kertas bungkus merupakan salah satu produk komersial kertas. Pertimbangan operasi produksinya antara lain potensi bahan serat berlimpah/murah, dan teknologi sesuai. Percobaan terkait dilakukan dari campuran pulp jenis kayu pionir berpotensi untuk HTI (jabon, terentang,), pulp limbah pembalakan kayu HTI (sengon), sludge, dan pulp serat daun nenas(6). .

g. Bahan serat seperti kayu hutan tanaman, kulit kayu, dan non-kayu umumnya lebih rentan pada kondisi pengolahan pulp konvensional (yang umumnya lebih sesuai untuk kayu hutan alam), sehingga menurunkan mutu produk serat. Diantara modifikasi proses adalah pulping bermedia pemasak alkohol sebagai alternatif/substitusi parsial media pemasak konvensional (air). Percobaan pulping kulit kayu dadap dilakukan menggunakan proses kimia soda bermedia campuran air dan etanol. Peningkatan porsi etanol mengakibatkan delignifikasi lebih intensif, dan rendemen/sifat kekuatan pulp meningkat; dan porsi etanol optimum etanol adalah 20-30% (20,76).

C. PEMBELAJARAN YANG DIPEROLEH

Hadirin yang saya hormati,

Berikut adalah pembelajaran yang diperoleh selama menjalankan tugas.

Perlu Dilaksanakannya Pengembangan Teknologi Pengolahan Serat

Teknologi pengolahan serat untuk dikembangkan disarankan tetap sejalan dengan fokus skala litbang tetapi lebih diintensifkan

36 pada aspek penghematan bahan baku (kayu dan bahan serat berligno-selulosa lain), bahan proses (bahan kimia utama, bahan pembantu, bahan aditif, air proses, energi); modifikasi proses; mempertinggi umur/masa pakai alat; dan minimisasi dampak pencemaran (limbah proses, polusi aliran, polusi udara, dan bau tidak sedap), sehingga diharapkan mutu/kualitas produk (pulp, kertas, karton, papan serat, dan turunan selulosa lain) tetap memadai atau bahkan lebih baik dibandingkan teknologi pengolahan konvensional (71).

1. Aspek pengembangan bahan baku

Kegiatan litbang akan terus disempurnakan pada penggunaan bahan serat alternatif seperti kayu hutan tanaman; pemanfaatan seluruh bagian tanaman (whole-tree utilization); kertas bekas; limbah pembalakan hutan; limbah industri perkayuan; limbah pertanian; limbah perkebunan; serat non-kayu

(1,38,66,77,78,79,80)

. Ini memerlukan pencermatan proses agar sesuai mengolah bahan alternatif tersebut.

2. Penyempurnaan Proses

Intinya adalah modifikasi proses konvensional atau proses yang sudah diterapkan, dengan harapan ada perubahan/dampak positif seperti telah diuraikan sebelumnya.

a. Pengolahan pulp dengan bahan kimia ramah lingkungan, antara lain antrakinon (AQ), oksigen (O2), polisulfida (PS), dan chelating agent. Ini bertujuan mengurangi polusi bahan kimia

proses terutama yang mengandung sulfur (bentuk gas atau cairan) pada pulping konvensional sulfat/kraft, karena bersifat racun, korosif terhadap logam, dan berbau tidak sedap (43,62). b. Kemungkinan pengolahan pulp bermedia pemasak alkohol.

Alkohol (ROH) khususnya metanol (CH3OH) dan etanol (C2H5OH) dapat mendepolimerisasi/ fragmentasi lignin dan memiliki titik didih lebih rendah dari pada air. Diharapkan penerapannya dapat mengurangi degradasi karbohidrat serat