commit to user ii

KONSEP MANUSIA UNGGUL DALAM SERAT PANCALUKITA (Sebuah Tinjauan Struktural dan Semiotik)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan guna Mencapai Gelar Sarjana Sastra

Jurusan Sastra Daerah

Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret

Disusun Oleh:

Tri Sulistyaningrum C0108061

JURUSAN SASTRA DAERAH FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2012

commit to user iii

commit to user iv

commit to user v

PERNYATAAN

Nama : Tri Sulistyaningrum NIM : C0108061

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul Konsep Manusia Unggul dalam Serat Pancalukita (Sebuah Tinjauan Struktural dan Semiotik) adalah betul-betul karya sendiri, bukan plagiat, dan tidak dibuatkan oleh orang lain.

Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelaryang diperoleh dari skripsi tersebut.

Surakarta, Juli 2012 Yang membuat pernyataan,

Tri Sulistyaningrum

commit to user vi MOTTO

Pengalaman adalah guru yang paling berharga (penulis)

Hormati gurumu, kelak ilmu yang diberikan akan menjadi barokah (penulis)

commit to user vii

PERSEMBAHAN Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibuku yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar dan berkarya, semoga saya diberi kesempatan untuk membalas jasanya.

2. Kedua kakakku Siti Aisah dan Dwi Supriono tercinta

3. Nenekku yang sudah merawat aku dari kecil, terima kasih jasa-jasa yang telah diberikan.

commit to user viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih sayang dan rencana-Nya yang sempurna, sehingga pada saat yang tepat atas kehendak-Nya terselesaikan juga penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sastra di Fakultas Sastra dan Seni Rupa, jurusan Sastra Daerah.

Begitu banyak hambatan dan rintangan yang penulis alami dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat arahan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, maka hambatan tersebut segera teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Drs. Riyadi Santosa, M.Ed, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Drs. Supardjo, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah berkenan memberikan izin penulisan skripsi ini.

3. Dra. Dyah Padmaningsih, M. Hum, selaku Sekretaris Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Drs. Aloysius Indratmo, M.Hum.., selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, saran, nasihat dan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

commit to user ix

5. Prasetya Adi WW, M. Hum., selaku pembimbing kedua atas ketelitian dan ketulusannya telah memberikan masukan demi penyempurnaan skripsi ini.

6. Drs. Sutarjo, M. Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjalani studi di Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

7. Bapak Ibu Dosen Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya.

8. Perpustakaan Pusat UNS dan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta atas pelayananya yang telah diberikan kepada penulis dalam mendapatkan buku referensi.

9. Nenek, Ibu, Bapak, serta kakak-kakakku yang telah membantu doa dan memberikan fasilitas di dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kang Munir yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

11. Teman-teman 7 icon (Via, Lia, Aning, Susi, Arti, Putri), Ian dan Anung yang telah menjadi teman penulis dalam suka maupun duka. Dan memberikan semangat kepada penulis.

12. Teman-teman Sastra Daerah ’08 terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga kita semua sukses.

13. Kawan-kawan kost Tiara, yang telah memberi dorongan dan semangatnya kepada penulis.

commit to user x

14. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis terima dengan pikiran terbuka. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surakarta, Juli 2012

Penulis

commit to user xi DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ... iii

HALAMAN PENGESAHAN ... iv

HALAMAN MOTTO ... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ... vi

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR SINGKATAN ... xiii

DAFTAT LAMPIRAN ... xiv

ABSTRAK ... xv

SARI PATHI ... xvi

ABSTRACT ... xvii

BAB I: PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Batasan Masalah... 6

C. Rumusan Masalah ... 7

D. Tujuan Penelitian ... 7

E. Manfaat Penelitian ... 8

F. Sistematika Penulisan ... 8

BAB II: LANDASAN TEORI ... 10

A. Puisi Jawa Tembang Macapat ... 10

commit to user xii

B. Pendekatan Struktural ... 12

1. Lapis Bunyi (sound stratum) ... 14

2. Lapis Arti (unit of meaning) ... 16

3. Lapis Objek ... 16

4. Lapis Dunia ... 16

5. Lapis Metafisis ... 17

C. Pengertian Semiotik ... 17

BAB III: METODE PENELITIAN ... 23

A. Bentuk Penelitian ... 23

B. Sumber Data dan Data ... 23

C. Teknik Pengumpulan Data ... 24

D. Teknik Analisis Data ... 25

BAB IV: HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASA ... 27

A. Analisis Struktural ... 27

1. Lapis Bunyi ... 28

a. Asonansi ... 29

b. Aliterasi ... 37

2. Lapis Arti ... 49

a. Tembung Saroja ... 50

b. Dasanama ... 52

c. Tembung Garba ... 54

d. Pepindhan ‘Simile’ ... 56

e. Citra Pendengaran... 61

commit to user xiii

f. Citra Penglihatan ... 62

g. Watak Tembang Dhandhanggula ... 63

h. Alegori ... 63

3. Lapis Objek, Latar, Pelaku ... 65

a. Objek ... 65

b. Latar ... 66

c. Pelaku ... 67

4. Lapis Dunia ... 68

5. Lapis Metafisis ... 69

B. Analisis Semiotik ... 70

1. Ikon ... 70

C. Konsep Manusia Unggul Menurut Serat Pancalukita ... 84

1. Golongan Petani ... 85

2. Golongan Santri ... 87

3. Golongan Pedagang ... 89

4. Golongan Penjahat ... 91

5. Golongan Priyayi ... 93

BAB V: PENUTUP ... 98

A. KESIMPULAN ... 98

B. SARAN ... 99

DAFTAR PUSTAKA ... 101

LAMPIRAN 1. Tejemahan Serat Pancalukita ... 102

commit to user xiv

DAFTAR SINGKATAN

Dh : Dhandhanggula SWT : Subhanahu Wata’ala PB : Paku Buwana

commit to user xv

DAFTAR LAMPIRAN 1. Salinan dan terjemahan Serat Pancalukita

commit to user xvi ABSTRAK

Tri Sulistyaningrum.C0108061. 2012. Konsep Manusia Unggul dalam Serat Pancalukita, sebuah Tinjauan Struktural dan Semiotik. Skripsi: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah struktur yang membangun Serat Pancalukita yang meliputi lapis bunyi, lapis arti, dan lapis yang berupa objek-objek, latar dan pelaku, lapis dunia dan lapis metafisis? (2) Bagaimanakah Serat Pancalukita berdasarkan semiotika C. S Peirce yang meliputi tanda-tanda ikon, indeks dan simbol? (3) Bagaimanakah konsep manusia unggul menurut Serat Pancalukita?. Tujuan penelitian ini adalah, mendeskripsikan mengenai struktur yang membangun Serat Pancalukita yang meliputi lapis bunyi, lapis arti, lapis yang berupa objek-objek, latar dan pelaku, lapis dunia dan lapis metafisis.

Mendeskripsikan Serat Pancalukita berdasarkan semiotika C. S Peirce yang meliputi tanda-tanda ikon, indeks dan simbol . Mendeskripsikan konsep manusia unggul menurut Serat Pancalukita .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sastra dengan bentuk metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa teks Serat Pancalukita yang sudah di analisis secara filologi oleh Fitria Nur Hayati mahasiswa Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2000 dengan judul Serat Pancalukita sebuah Tinjauan Filologis. Data yang digunakan yaitu unsur-unsur struktur karya sastra berupa lapis bunyi, lapis arti, dan lapis yang berupa objek-objek, latar dan pelaku, lapis dunia dan lapis metafisis serta aspek-aspek semiotik C.S Peirce. Teknik pengumpulan data menggunakan Content Analysis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) struktural Serat Pancalukita disusun dengan memadukan banyak sarana sastra. Pada Lapis bunyi memanfakan sarana asonansi, aliterasi. Lapis arti memanfaatkan tembung saroja, dasanama, tembung garba, pepindhan, citra pendengaran, citra penglihatan, watak tembang dhandhanggula, alegori. Lapis objek, latar dan pelaku, lapis dunia lapis metafisis. (2) aspek semiotik dalam Serat Pancalukita penelitian ini berupa unsur ikon, indeks, dan simbol yang ada di dalamnya. Dalam naskah Serat Pancalukita hanya ditemukan ikon saja. Sedangkan simbol dan indeks tidak dijumpai. (3) Naskah Serat Pancalukita merupakan gambaran tentang sifat manusia unggul yang digamabarkan dengan menggunakan sifat petani, santri, pedagang, penjahat dan priyayi. Dimulai dari penjelasan tentang sifat manusia yang baik dan tidak baik. Pada dasarnya sifat baik manusia itu merupakan sifat yang harus dijalankan apabila seseorang ingin menjadi manusia yang unggul di dunia maupun di akhirat.

commit to user xvii SARI PATHI

Tri Sulistyaningrum. C0108061. 2012. Konsep Manusia Unggul dalam Serat Pancalukita, sebuah Tinjauan Struktural dan Semiotik. Skripsi: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra lan Seni Rupa Pawiyatan Luhur Sebelas Maret Surakarta.

Pêrkawis ingkang dipunrêmbag wontên ing panalitèn inggih punika, (1) Kados pundi gêgambaran kaendahan-kaendahan panulisan ingkang ambangun Sêrat Pancalukita ingkang nyakup lapis bunyi, lapis arti, lapis objek, latar lan pelaku, lapis dunia, lapis metafisis? (2) Kados pundi Sêrat Pancalukita miturut semiotika C.S Peirce ingkang ngêmot tandha-tandha ikon, indeks, lan simbol? (3) Kados pundi konsep manusia unggul miturut Sêrat Pancalukita. Ancasing panalitèn punika yaiku ngandharakên pundi gêgambaran kaendahan-kaendahan panulisan ingkang ambangun Sêrat Pancalukita ingkang nyakup lapis bunyi, lapis arti, lapis objek, latar lan pelaku, lapis dunia, lapis metafisis. Ngandharakên aspek tandha/kode sastra lan makna ingkang wontên salêbêting Sêrat Pancalukita. Ngandharakên konsep manusia unggul miturut Sêrat Pancalukita.

Metode ingkang dipun-ginakakên ing panalitèn inggih mênika panalitèn sastra ingkang awujud metode kualitatif. Ingkang minangka bakunipun wontên ing panalitèn punika Sêrat Pancalukita ingkang sampun dipunanalisis kanthi analisis filologi dening Fitria Nur Hayati mahasiswa Fakultas Sastra lan Seni Rupa Pawiyatan Luhur Sebelas Maret Surakarta angkatan taun 2000 kanthi judul Sêrat Pancalukita sebuah Tinjauan Filologis. Data ingkang dipun-ginaakên inggih punika unsur gêganbaran kaèndahan-kaèndahan karya sastra arupa lapis bunyi, lapis arti, lapis objek, latar lan pelaku, lapis dunia, lapis metafisis lan semiotika C.S Peirce. Cara pangêmpaling data migunaakên Content Analysis.

Asiling panalitèn duduhakên mênawi (1) gêgambaran kaèndahan-kaèndahan panulisan Serat Pancalukita dipunsusun kaliyan kathah sarana sastra. Ing Lapis bunyi gunaakên sarana asonansi, aliterasi. Lapis arti ginaakên tembung saroja, , tembung garba, tembung wancah, pepindhan, citra pendengaran, citra penglihatan, watak tembang dhandhanggula, alegori. Lapis ingkang arupa objek-objek, latar lan pelaku, Lapis dunia, Lapis metafisis. (2) aspek semiotik wontên salêbêtipun Sêrat Pancalukita panalitèn punika arupa ikon, indeks, dan simbol ingkang wontên salêbêting naskah.

Ing Sêrat Pancaluki naming dipunpanggihi ikon. Menawi simbol lan indeks botên wontên. (3) Naskah Sêrat Pancalukita inggih punika gambaran babagan sifat manungsa unggul ingkang dipungambarakên dêning golongan petani, santri, pedagang, penjahat lan priyayi. Saking pangêrtosan babagan sifat ingkang saè lan botên saè. Dhsaripun sifat saè manungsa menika sifat ingkang kêdah dipuntindhakakên mênawi kêpèngin dados manungsa ingkang unggul dhumatêng dunya lan akhirat.

commit to user xviii ABSTRACT

Tri Sulistyaningrum. C01080061. 2012. Konsep Manusia Unggul dalam Serat Pancalukita, suatu Tinjauan Struktural dan Semiotika. Thesis: of The Major of Regional Literary, Faculty of Letters and Fine Arts, Sebelas Maret University.

The main problems in this thesis are (1) How the structures built in Serat Pancalukita which consists of layer of sounds and layer of meaning and layer in the form of objects, setting, characters layer of world and layer of metaphysics? (2) How does the Serat Pancalukita is based of semiotic of c.s Peirce, wich includes the symbols of icon, indec and symbol? (3) What is the superior human concept according to Serat Pancalukita? The aims of this thesis are describing how the structures built Serat Pancalukita. Describe the elements that formed perfect man in Serat Pancalukita according to the semiotics of c. s Peirce and the concept of superior human in Serat Pancalukita.

The method will be used is literary research with qualitative method. The source of the thesis is the text of Serat Pancalukita that already analyzed by Fitria Nur Hayati, student of Faculty of Letters and Fine Arts 2000 titled Serat Pancalukita sebuah Tinjauan Filologi. The data used in this thesis are elements of literary work such as laye of sounds, layer of meaning, layers of objects, character, setting, layer of world and metaphysics also semiotic aspects including the literary code in the text.

For the data collection using Content Analysis.

The result of the research shows that (1) the structure of Serat Pancalukita developed with many of elements of literary work. In sound stratum, Serat Pancalukita use assonance and alliteration. Layer of meaning used tembung saroja, dasanama, tembung garba, tembung wancah, pepindhan, auditory imagery, visual imagery, characteristic of dhandhanggula poems, allegory also layers of object, setting, characteristic, laters of world and layers of metaphysics. (2) The semiotic aspects in Serat Pancalukita in this research are icons, indexes and symbols inside it.

In the Serat Pancalukita text only found the icons whereas the symbols and indexes are not found. (3) the text of Serat Pancalukita is a picture of superior human’s characteristic. Those characteristic are symbolized by using the character of farmer, student, seller, criminals and priyayi to show us the good and bad thing of human character. Basically, the good human nature has to be applied if we want to be the superior human in this world and the world afterward.

commit to user

1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan sebagai warisan dari masa lampau merupakan sesuatu yang membanggakan. Budaya yang terwujud dalam berbagai bentuk di antaranya bangunan, benda, tulisan dan lain sebagainya. Semua itu menuntut untuk dipelihara dan dilestarikan agar nilai yang terkandung tidak musnah secara sia-sia. Pada kenyataannya banyak sekali nilai ajaran maupun sejarah yang terkandung dalam peninggalan-peninggalan tersebut, terutama dalam teks-teks naskah lama (Siti Baroroh Baried, 1985:87).

Karya sastra adalah tulisan atau karangan yang unsur estetikanya dominan, yang dinyatakan dengan kata-kata: hasil dan bahasa yang indah.

Karya sastra yang bermutu ialah karya sastra yang banyak menunjukkan adanya penciptaan-penciptaan baru (kreativitas) dan keaslian cipta di samping itu yang bersifat seni (Rachmat Djoko Pradopo, 1997:36). Sebuah karya sastra akan indah apabila pengarangnya telah membawakan dalam karyanya segala yang dimaksudkan ke dalam karyanya, (N.G. Tjerni Seviki. 1961:16 dalam Rachmat Djoko Pradopo, 1997:40). Dalam karya sastra berisi pengalaman-pengalaman subjektif penciptanya, pengalaman subjektif seseorang (fakta individual atau libidinal), dan pengalaman sekelompok masyarakat (fakta sosial) (Sangidu, 2004:41).

Karya sastra diciptakan oleh pengarang berdasarkan realita (kenyataan) sosial yang ada dalam masyarakat. (Sangidu, 2004:39). Sastra memang

commit to user

mencerminkan kenyataan (Luxemburg, 1989:15). Menurut Plato (dalam Luxemburg, 1989:16) sastra hanyalah mimesis, tiruan atau gambaran dari kenyataan (alam, ide, alam gagasan), jadi kurang dari kenyataan.

Karya sastra sebagai karya seni bukanlah suatu artefak (benda mati) yang statis yang terus menerus berlangsung dalam ruang dan waktu tanpa perubahan, melainkan merupakan suatu sistem konvensi yang penuh dinamika (Abdullah, 1991:10 dalam Sangidu, 2004:42 ). Kesubjektifan dalam karya sastra mempunyai arti yang kompleks dan bersifat dinamis sehingga dapat bertahan sepanjang waktu (Sangidu, 2004:42).

Karya sastra yang baik tidak hanya merekam dan melukiskan kenyataan yang ada dalam masyarakat, tetapi merekam dan melukiskan kenyataan dalam keseluruhan. Aspek terpenting dalam kenyataan yang perlu dilukiskan oleh pengarang yang dituangkan dalam karya sastra adalah masalah kemajuan manusia (Sangidu, 2004:41).

Serat Pancalukita merupakan salah satu karya sastra Jawa berbentuk tembang Macapat memuat tentang konsep manusia unggul. Manusia unggul adalah manusia yang mempunyai sifat yang baik, yang bisa dicontoh oleh orang lain. Manusia unggul orang dapat dipercaya, dan mempunyai kecerdasan jiwa, akal dan hati di atas rata-rata orang pada umumnya.

Kecerdasan tersebut diperolehnya dengan menjadi pribadi bersih dan selalu memproses dirinya tanpa henti karena merupakan pembelajaran sejati sepanjang hayat. Manusia unggul tidak lagi menggantungkan dirinya kepada sesama makhluk karena jika ia semakin besar menggantungkan dirinya kepada mereka maka semakin besar pula peluangnya untuk dilecehkan

commit to user

kemanusiaannya dan dibuat kecewa. Manusia unggul mampu berdikari untuk menciptakan dan berbuat sesuatu yang lain dan lebih baru tanpa banyak bergantung pada yang ada dan orang lain.

Pada jaman sekarang banyak orang yang hidup mewah dan banyak orang yang tamak bahkan pelit. Sekarang orang jarang yang mempunyai sifat gemi, nastiti. Manusia unggul mampu menggunakan hartanya dengan sebaik- baiknya, dan tidak segan-segan mau menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan. Dan juga harus mempunyai sifat yang tekun, yaitu apabila ia mengerjakan sesuat harus dengan rajin, ulet, tidak mudah putus asa.

Di kehidupan sekarang ini banyak aturan-aturan yang telah dibuat, tetapi aturan tersebut banyak yang dilanggar. Manusia tidak malu-malu lagi bertingkah seenaknya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak bisa lepas dari ketentuan-ketentuan bahkan adat istiadat. Semua ketentuan, keharusan dan sebagainya merupakan norma bagi kelakuan bermasyarakat. Norma-norma tersebut merupakan penilaian terhadap tingkah laku seseorang dalam masyarakat.

Sastra sebagai lembaga sosial yang bermediumkan bahasa bukan sekedar rangkaian kata-kata yang tidak bermakna, akan tetapi mengandung berbagai makna yang harus direbut sendiri oleh pembacanya. Untuk merebut makna sebuah cipta sastra diperlukan pula pemahaman terhadap peradaban yang melingkupinya. Seperti dikatakan Grebstein bahwa sastra harus dipahami dan dikaji dalam konteks yang seluas-luasnya atau sastra tidak dipahami secara lengkap apabila dipisahkan dari lingkungan atau peradaban yang menghasilkannya (Sapardi Djoko Damono, 1979:4).

commit to user

Serat Pancalukita ini pernah dikaji secara Filologis dan telah dianggap bersih dari kesalahan oleh Fitria Nur Hayati, mahasiswa Jurusan Sastra Daerah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta Aangkatan 2000. Skripsi ini mengkaji tentang deskripsi naskah, suntingan naskah, kritik teks dan ajaran moral yang ada di dalamnya. Dalam penelitiannya Fitria Nur Hayati (2005) juga menyebutkan bahwa Serat Pancalukita tersebut terdapat dalam bendel Serat Makhutharaja. Serat Makhutaraja terdiri dari 47 teks naskah, salah satunya yaitu Serat Pancalukita.

Naskah Serat Pancalukita merupakan salah satu teks yang termuat dalam Serat Makhutharaja koleksi Perpustakaan Sasanapustaka Surakarta dengan nomor katalog Nancy KS 758.8242 Ca SMP 103/3: R 164/5, sedangkan dalam katalog lokal Perpustakaan Sasanapustaka Surakarta bernomor 242 CA K 001. Dalam naskah tersebut tidak disebutkan nama pengarangnya (Anonim). Serat Pancalukita berbentuk tembang Macapat yang terdiri atas 1 pupuh, yaitu tembang Dhandhanggula yang terdiri atas 40 pada “bait”. Dilihat dari makna katanya secara harfiah, panca berarti „lima‟, dan lukita berarti „kata-kata, karangan, sajak, syair (Balai Bahasa Yogyakarta, 2001). Selain itu lukita juga bisa diartikan sebagai „contoh‟. Jadi Pancalukita berarti lima sajak atau lima contoh, yang kemudian diartikan sebagai sajak yang dengan mencontohkan kelima golongan pada masyarakat yaitu golongan petani, santri, pedagang, penjahat, dan priyayi (Fitria Nurhayati, 2005).

commit to user

Serat Pancalukita menjelaskan bahwa kelima golongan tersebut merupakan satu kesatuan. Seperti yang dituliskan pada Pupuh Dhandhanggula bait ke 15.

yèn gothangan ing salah sawiji/

nora dadi ing wujuding wisma/

yaiku lima anggêre/

balungan kabèh iku/

guru saka papat kang pasthi/

payon wuwung myang êmpyak/

molo kang dènguru/

yèn wus manggon budi lima/

dênsantosa rinasa kang mukêt ati/

aywa lali bêndina//

Terjemahan:

Jika tidak lengkap salah satu/

tidak terwujud rumah/

yakin kelima peraturan/

semua rangka rumah tersebut/

penyangga tiang empat yang tinggi/

atap rumah bubungan dan atapnya/

bubungan yang dicontoh/

jika telah menempatkan sifat kelimanya/

dikuatkan diikat di hati/

jangan lupa tiap harinya

Berdasarkan kutipan di atas dijelaskan bahwa kelima golongan tersebut mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Petani, pedagang, santri dan penjahat adalah tiang penyangga, sedangkan atapnya yaitu priyayi. Ibarat bangunan, kelima golongan diibaratkan sebagai bangunan rumah. Sifat kelima golongan tersebut merupakan pengikat dari penyangga tersebut.

Di dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang Serat Pancalukita dengan analisi struktural dan semiotik. Analisis struktural dalam penelitian ini berfungsi sebagai langkah kerja awal untuk mengenal struktur dari objek penelitian, sedangkan analisis semiotik terhadap naskah Serat

commit to user

Pancalukita ini bertujuan agar dapat menerangkan makna-makna yang dikandung oleh tanda-tanda dalam naskah tersebut.

Serat Pancalukita merupakan karya sastra yang di dalamnya terdapat ajaran maupun larangan-larangan. Serat Pancalukita termasuk sastra wulang, yang di dalamnya terdapat ajaran atau nasehat yang penting bagi kehidupan.

Adapun alasan memilih Serat Pancalukita sebagai berikut.

1) Peneliti ingin mengetahui konsep manusia unggul yang ada di dalam Serat Pancalukita.

2) Peneliti ingin mengetahui struktur Serat Pancalukita berdasarkan strata norma.

3) Peneliti ingin mengetahui makna tanda yang dikandung oleh Serat Pancalukita secara semiotik.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang dimaksud di sini pada hakekatnya berguna

untuk membatasi masalah, sehingga tujuan dari penelitian ini nantinya menjadi jelas dan terarahrka. Pembatasan nalisis tersebut berdasarkan analisis Filologi yang sudah dilakukan. Penelitian ini dititikberatkan pada konsep manusia unggul yang ada dalam Serat Pancalukita.

commit to user C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam hal ini berkaitan dengan apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah struktur yang membangun Serat Pancalukita yang meliputi lapis bunyi, lapis arti, dan lapis yang berupa objek-objek, latar dan pelaku, lapis dunia dan lapis metafisis?

2. Bagaimanakah Serat Pancalukita berdasarkan semiotika C. S Peirce yang meliputi tanda-tanda ikon, indeks dan simbol?

3. Bagaimanakah konsep manusia unggul menurut Serat Pancalukita?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena dengan tujuan itulah dapat diketahui apa yang hendak dicapai atau di harapkan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan Serat Pancalukita yaitu sebagai berikut.

1. Mendeskripsi mengenai struktur yang membangun Serat Pancalukita yang meliputi lapis bunyi, lapis arti, lapis yang berupa objek-objek, latar dan pelaku, lapis dunia dan lapis metafisis.

2. Mendeskripsikan Serat Pancalukita berdasarkan semiotika C. S Peirce yang meliputi tanda-tanda ikon, indeks dan simbol.

3. Mendeskripsikan konsep manusia unggul menurut Serat Pancalukita.

commit to user E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis.

Secara teoretis, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian Serat Pancalukita ini diharapkan dapat membuktikan sejauh mana struktural dan semiotik, dapat diaplikasikan kepada naskah klasik. Dan penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan pijakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis, peneitian ini dapat membantu penelitian lain di dalam usahanya untuk memperkaya wawasan sastra atau hal-hal lain yang terungkap melalui karya sastra. Sebab apa yang terkandung di dalam karya sastra tentu saja ada relevansi timbal balik dengan kehidupan manusia yang sebenarnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulisan terbagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Landasan Teori, mencakup tentang puisi, pendekatan struktural, dan analisis semiotik.

commit to user

BAB III : Metodologi Pembahasan, berisi tentang bentuk penelitian, sumberdata dan data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Analisis Data dan Pembahasan, meliputi tentang analisis struktural yaitu lapis bunyi meliputi asonansi dan aliterasi. Lapis arti meliputi tembung saroja, dasanama, tembung garba, tembung wancah, pepindhan, citra pendengaran, citra penglihatan, watak tembang Dhandhanggula, allegori.

Lapis objek, latar, pelaku, lapis dunia, dan lapis metafisis, analisis semiotik meliputi ikon, indeks, simbol dan konsep manusia unggul menurut Serat Pancalukita.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA : Berisi kumpulan buku-buku referensi sebagai acuan dalam penelitian.

commit to user

10 BAB II

LANDASAN TEORI

A. Puisi Jawa Tembang Macapat

Puisi merupakan bentuk kesusastraan yang menggunakan pengulangan pengulangan suara sebagai ciri khasnya (Slametmuljana, 1951:58 dalam Herman J Waluyo,1995:23). Pengulangan kata menghasilkan rima, ritma, dan musikalitas. Bahasa puisi adalah bahasa pilihan, yakni bahasa yang benar-benar diseleksi penentuannya secara ketat oleh penyair (Coleridge, 1960:50 dalam Herman J Waluyo,1995:23).

Di puisi terdapat larik, bait, makna larik, pertalian makna larik atau makna antar bait. Penyair mengkonkritkan pengertian dan konsep dengan menggunakan pengimajian, pengiasan, dan perlambangan (S. Efendi, 1982:xi dalam Herman J Waluyo,1995:23).

Puisi merupakan karya seni yang puitis. Kata puitis mengandung nilai keindahan yang khusus untuk puisi. Kepuitisan tersebut dapat tercapai misalnya dengan menggunakan bentuk visual: tipografi, susunan bait, dengan bunyi: persajakan, asonansi, aliterasi, kiasan bunyi, lambang rasa, dan orkestrasi: dengan pemilihan kata (diksi), bahasa kiasan, sarana retorika, unsur-unsur ketatabahasaan, gaya bahasa, dan sebagainya. Untuk mengetahui kepuitisan puisi, terlebih dahulu harus mengetahui unsur-unsur pembentuk puisi (Rachmat Djoko Pradopo, 2007:13).

Atar Semi membagi bentuk puisi menjadi dua yaitu, bentuk fisik puisi mencakup bentuk nada dan larik yang di dalamnya terdapat irama, sajak,

commit to user

intonsi, pengulangan, dan perangkat kebahasaan lainnya, sedangkan bentuk mental terdiri dari tema, urutan logi, pola asosiasi, satuan arti yang dilambangkan, dan pola-pola citra dan emosi. Kedua bentuk tersebut terjalin dan terkombinasi secara utuh yang membentuk dan memungkinkan sebuah puisi tersebut memantulkan makna, keindahan, dan imajinasi bagi pembacanya (1993:107).

Bentuk puisi tradisional Jawa salah satunya adalah tembang. Tembang Macapat telah ada sejak jaman jaman Demak. Puisi tersebut ditembangkan atau dinyanyikan sesuai dengan lagu-lagu tertentu. Bentuk ini memiliki aturan yang terikat yaitu metrum. Tembang Macapat atau sekar Macapat adalah lagu yang terikat oleh metrum atau aturan-aturan tertentu, yaitu. a) terikat oleh banyaknya gatra/guru gatra yaitu banyaknya bait dalam tiap bait tembang. b) terikat oleh guru wilangan, yaitu banyaknya suku kata dalam baris tembang. c) terikat oleh guru lagu atau jatuhnya suara akhir pada tiap gatra atau baris tembang. Dalam istilah lain jatuhnya dhong-dhing atau jatuhnya suara (a-i-u-e-o).

Jumlah suku kata dalam setiap larik merupakan hal pokok dalam puisi Jawa tradisional termasuk juga dalam puisi karya Ranggawarsita. Pola pembaitan dan pola pelarikan banyak yang mengikuti puisi Jawa tradisional yang berkembang pada saat itu. Pelarikan pada puisi Jawa tradisional menunjukkan adanya ketaatan yang tinggi terhadap jumlah suku kata tiap larik maupun ketaatan pada rima.

Sekar Macapat menurut Sutjipto Adi (1991: 89), tembang Macapat ada 11 jenis yang kesemuanya terikat dengan guru gatra, guru wilangan dan

commit to user

guru lagu atau dhong-dhing. Berikut disajikan tabel nama dan tembang Macapat beserta aturan-aturannya.

Tabel. 1

Tembang Macapat beserta Konvensinya.

No Nama tembang Guru gatra

Jumlah wanda dan guru lagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Maskumambang 4 12i 6a 8i 8a

2 Pocung 4 12u 6a 8i 12a

3 Gambuh 5 7u 10u 12i 8u 8o

4 Megatruh 5 12u 8i 8u 8i 8o

5 Mijil 6 10i 6o 10a 10i 6i 6u

6 Kinanthi 6 8u 81 8a 8i 8a 8i

7 Asmaradana 7 8i 8a 8e 8a 7a 8u 8a

8 Durma 7 12a 7i 6a 7a 8i 5a 8a

9 Pangkur 7 8a 11i 8a 7a 12u 8a 8i

10 Sinom 9 8a 8i 8a 8i 7i 6u 7a 8i 9a

11 Dhandhanggula 10 10i 10a 8e 7u 9i 7a 6u 8a 12i 7a Keberadaan rima dalam puisi tidak dapat dilepaskan dengan

keberadan ritma. Ritma dalam puisi merupakan gerak yang teratur yang ditimbulkan oleh bunyi-bunyi yang berulang, pergantian yang teratur, dan variasi-variasi bunyi dari kata-kata dalam bait-bait puisi sehingga akan menimbulkan keindahan musikalis dalam puisi. Ritma dapat dikatakan sebagai aspek bunyi suprasegmental dalam puisi (Rahmat Djoko Pradopo, 1993:40). Keberadaan ritma dalam puisi disebabkan karena adanya perulangan bunyi yang berturut-turut dan bervariasi, misalnya purwakanthi swara atau asonansi, purwakanthi sastra atau aliterasi, purwakanthi lumaksita serta disebabkan oleh tekanan-tekanan kata yang bergantian.

B. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural dalam penelitian karya sastra merupakan langkah awal untuk penelitian selanjutnya.(A. Teeuw, 1983:61). Analisis

commit to user

struktural merupakan tahap awal dalam penelitian karya sastra yang tidak dapat dihindari, karena analisis semacam ini baru memungkinkan pengertian yang optimal. Dresden berpendapat bahwa setiap penelitian sastra analisis struktural karya sastra yang ingin diteliti dari mana pun juga merupakan tugas prioritas, pekerjaan pendahuluan. Sebab sastra sebagai dunia dalam kata mempunyai kebulatan instrinsik yang dapat digali dari karya sastra itu sendiri (Dresden dalam A.Teuw, 1983:61).

Analisis struktural ini merupakan prioritas pertama sebelum yang lain-lain (A.Teeuw, 1983:61) tanpa hal itu kebulatan makna instrinsik yang hanya dapat digali dari karya itu sendiri, tidak akan tertangkap. Makna unsur- unsur karya sastra hanya dapat dipahami dan dinilai sepenuhnya atas dasar pemahaman tempat dan fungsi unsur itu dalam keseluruhan karya sastra (Rachmat Djoko Pradopo, 2007:125).

Strukturalisme pada dasarnya adalah cara berfikir tentang dunia yang berhubungan dengan tanggapan dan deskripsi struktur-struktur. Menurut pikiran strukturalisme, dunia (karya sastra merupakan dunia yang diciptakan pengarang) merupakan susunan hubungan daripada susunan benda-benda.

Kodrat tiap unsur dalam struktur tersebut tidak mempunyai makna dengan sendirinya, melainkan maknanya ditentukan oleh hubungan dengan semua unsur lainnya yang terkandung dalam struktur itu (Hawkes, 1978:17-18 dalam Rachmat Djoko Pradopo, 2007:119-120). Struktur dapat disimak dalam rangkaian entitas yang membangunnya, yaitu ide kesatuan, ide transformasi, dan ide pengaturan diri sendiri (Piaget via Hawkes, 1978:16 dalam Rachmat Djoko Pradopo, 2007:119).

commit to user

Analisis struktural dapat diperoleh makna total, dengan tidak mengabaikan gejala-gejala yang selalu berhubungan, yang diberikan pada keseluruhan makna dalam keterkaitan dan keterjalinan. Sedangkan analisis struktural memandang karya sastra sebagai keseluruhan yang bulat, dan saling berhubungan itu penggambara dalam bentuk tempat kejadian, waktu, dan sebagainya sebagaimana kejadian di dalam masyarakat. Bagian-bagian itu tidak dapat memiliki makna sendiri-sendiri. Makna itu timbul dari hubungan antar unsur yang terkait dalam situasi itu. Makna penuh sebuah kesatuan hanya dapat dipahami sepenuhnya apabila seluruh unsur pembentukannya terintegrasi ke dalam sebuah strutur. Perlu diketahui bahwa pembagian struktur atas unsur-unsurnya itu berbeda-beda antara ahli sastra yang satu dengan yang lain. Dalam menganalisis struktur Serat Pancalukita ini akan berpegang dari salah satu ahli sastra yaitu Roman Ingarden. Manurut Roman Ingarden unsur-unsurnya berdasarkan strata norma, yaitu lapis bunnyi, lapis arti, lapis dunia, lapis metafisis (Rachmat Djoko Pradopo, 2007:14).

1. Lapis Bunyi (sound stratum)

Lapis norma yang pertama adalah lapis bunyi (sound stratum).

Apabila orang membaca puisi, maka yang terdengar itu ialah rangkaian bunyi yang dibatasi jeda pendek, agak panjang, dan panjang. Tetapi, suara itu bukan hanya suara tak berarti. Suara sesuai dengan konvensi bahasa, disusun begitu rupa hingga menimbulkan arti. Dengan adanya satuan-

commit to user

satuan suara itu orang menangkap artinya (Rachmat Djoko Pradopo, 2007:15).

Shahon Ahmad mengemukakan bahwa puisi terdapat unsur-unsur emosi, imjinasi, pemikiran, ide, nada, irama, kesan pancaindra, susunan kata, kata-kata kiasan, kepadatan, perasaan yang bercampur baur. Ada tiga unsur pokok; pertama, hal yang meliputi pemikiran, ide, atau emosi;

kedua, bentuknya; dan ketiga ialah kesannya. Semuanya itu terungkap dengan media bahasa. Jadi, puisi itu mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indra dalam susunan yang berirama. Semua itu merupakan sesuatu yang penting, yang direkam dan diekspresikan, dinyatakan dengan menarik dan memberi kesan. Puisi itu merupakan rekaman atau interprestasi pengalaman manusia yang penting, digubah dalam wujud yang paling berkesan (Rachmat Djoko Pradopo, 2007:7).

Gaya bahasa dari segi bahasanya, dapat ditinjau berdasarkan pilihan kata-katanya, berdasarkan nada bahasanya, berdasarkan struktur kalimatnya, dan berdasarkan langsung tidaknya makna yang terdiri dari gaya bahasa retotis dan gaya bahasa kiasa (Gorys Keraf, 1984:117-136).

Pembahasan gaya bahasa yang terdapat dalam Serat Pancalukita akan dibahas berdasarkan tinjauan dari segi struktural kalimat, dan langsung tidaknya makna yang terbatas pada gaya bahasa retoris dan gaya kias, terbatas pada penggunaan gaya bahasa yang terdapat di dalam Serat Pancalukita.

commit to user

2. Lapis Arti (unit of meaning)

Lapis arti (unit of meaning), berupa rangkaian fonem, suku kata, kata, frase dan kalimat. Semuanya itu merupakan satuan-satuan arti. Rangkaian kalimat menjadi bait, bab, dan keseluruhan cerita ataupun keseluruhan sajak. (Rachmat Djoko Pradopo, 2007:15).

Lapis arti adalah satuan arti yang dibangun oleh kata, gabungan kata dan kalimat. Teks Serat Pancalukita menurut bait dengan jumlah larik tetap sesuai metrumnya. Fungsi bait membagi teks menurut bagian-bagian yang lebih pendek. Sedangkan pola maknanya merupakan makan yang khas yaitu makna tambahan. Makna tersebut terjadi karena bentuk formatnya; adanya unsur kepuitisan bahasa dan unsur bunyi.

3. Lapis Objek

Lapis objek yaitu yang dikemukakan oleh latar, pelaku dan dunia pengarang. Dunia pengarang adalah ceritanya, yang merupakan dunia yang diciptakan oleh pengarang. Semuanya merupakan gabungan dan jalinan antara objek-objek yang dikemukakan, oleh latar, pelaku dan dunia pengarang (Rachmat Djoko Pradopo, 2007:18).

4. Lapis Dunia

Lapis dunia, yang dipandang dari titk pandang tertentu yang tak perlu dinyatakan tetapi terkandung di dalamnya (implied). Sebuah peristiwa dalam sastra dapat dikemukakan atau dinyatakan “ terdengar” atau

“terlihat” bahkan peristiwa yang sama. Misalnya suara dobrakan pintu

commit to user

dapat diperlihatkan aspek “luar” atau “dalam” watak. Misalnya pintu berbunyi halus dapat memberi sugesti wanita atau watak dalam si pembuka itu hati-hati. Keadaan sebuah kamar yang terlihat dapat memberikan sugesti watak orang yang tinggal di dalamnya (Rachmat Djoko Pradopo, 2007:15).

Pemanfaatan bunyi baik vokal maupun konsonan dalam Serat Pancalukita disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan arti. Arti ini menjadi dasar adanya hal-hal yang dikemukakan menyeluruh. Ha-hal yang dikemukakan menunjuk pada dunia tertentu dalam pandangan pengarang Dunia yang dinyatakan adalah tentang keberadaan manusia di dunia, yang terangkum keseluruhan batinnya.

5. Lapis Metafisis

Lapis ini dapat memberikan suatu renungan bagi pembaca. Lapis metafisis berupa sifat-sifat metafisis yang sublim, yang tragis, mengerikan atau menakutkan dan yang suci dan sifat ini dapat memberi renungan (kontemplasi) kepada pembaca (Rachmat Djoko Pradopo, 2007:15).

C. Pengertian Semiotik

Istilah semiotik berasal dari bahasa Yunani Semeion yang berarti

“tanda”(Sudjiman dan Zoest, 1992:vii). Semiotik secara terminologis yaitu ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda (Eco 1979:6 dalam Faruk 199:44).

commit to user

Semiotik berkeinginan mempertahankan karya sastra di dalam hakikatnya sebagai tindak komunikasi. Salah satu pendekatan yang menonjolkan sifat sastra adalah semiotik, yaitu ilmu sistem ketandaan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi (Teeuw, 1984:18). Dalam hal ini unsur yang memegang peranan dalam komunikasi harus diperhatikan, misalnya unsur pengirim dan penerima pesan. Dalam hal ini pesan tersebut berupa tanda yang merupakan kesatuan antara aspek yang terpisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu antara penanda (signifiant) dan petanda (signifie).

Sastra sebagai alat komunikasi kaya akan konvensi. Konvensi dalam karya sastra biasa dibagi dalam dua tingkat. Konvensi tingkat pertama menyaran pada sistem (tataran) arti kebahasaan (first order semiotic system).

Hal ini dikarenakan karya sastra menggunakan bahasa sebagai bahan komunikasinya. Tidak seperti warna pada seni lukis, atau kayu pada seni pahat, bahasa dalam seni sastra tidak bersifat netral sejak sebelum menjadi wujud seni (Rachmat Djoko Pradopo, 2007:121).

Karya sastra merupakan struktur tanda yang bermakna, oleh karena itu strukturalisme tidak dapat dipisahkan dengan semiotik. Struktur karya sastra tidak dapat diketahui maknanya secara optimal apabila tidak diperhatikan sistem tanda, tanda dan makananya serta konvensi karya sastra (Rachmat Djoko Pradopo, 2003: 118).

Dalam melihat karya sastra memiliki sistem sendiri, semiotik tidak terbatas pada sosok karya sastra tersebut, tetapi juga menghubungkannya dengan sistem yang berada di luarnya. Sistem yang berada di luar karya sastra adalah semua dimensi, data, fenomena yang mereaksi bagi kelahiran

commit to user

karya sastra tersebut (Rachmat Djoko Pradopo, 2003: 122i). Semiotik tidak melihat karya sastra hanya sebagai objek materi seni tetapi juga melihatnya dalam perspektif yang lebih luas, yaitu kehidupan manusia, tata nilai, lembaga kemasyarakatan, adat-istiadat. Di pihak lain tanda-tanda atau kode- kode sekecil apapun yang terdapat dalam karya sastra penting diperhatikan karena ikut membentuk sistem dan keseluruhan karya tersebut, sehingga mampu mengatasi kemacetan komunikasi dalam proses pembacaan karya sastra yang diakibatkan oleh kompleks sistem tanda/ kode yang diciptakan oleh pengarang.

Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain yang merupkan pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang menjadi tanda sebenarnya bukan hanya bahasa tersebut, akan tetapi berbagai hal yang meliputi kehidupan ini. (Burhan, 2007:5-6). Ciri-ciri terpenting tanda adalah harus dapat diamati agar adapt berfungsi sebagai tanda, tetapi sifat dapat diamati ini ada batasannya meskipun tidak jelas.

Tanda juga harus ditangkap, tetapi tidaklah esensial sifatnya. Sebuah tanda agar dapat berfungsi sebagai tanda harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat tampak, bagaimana hal itu terjadi tidak terlalu penting (Sudjiman dan Zoest, 1992:11-13).

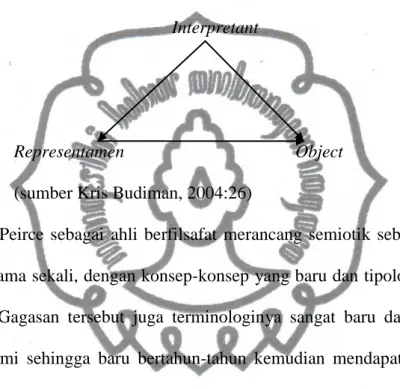

Menurut Peirce tanda memiliki tiga sisi atau triadik yaitu representamen, ground, dan tanda itu sendiri. Model yang dikemukakan Peirce adalah trikotomis atau triadik, dan tidak memiliki ciri-ciri struktural sama sekali. Proses pemaknaan tanda pada Peirce mengikuti hubungan atara tiga titik, yaitu representamen (R) – object (O) – interpretant (I).

commit to user

Representamen adalah bagian tanda yang dapat dipersepsi secara fisik atau mental, yang merujuk pada sesuatu yang diwakili olehnya (object).

Kemudian interpretant adalah bagian dari proses yang menafsirkan hubungan antara representamen dan object.

Gambar I Relasi Triadik

Interpretant

Representamen Object

(sumber Kris Budiman, 2004:26)

Peirce sebagai ahli berfilsafat merancang semiotik sebagai teori yang baru sama sekali, dengan konsep-konsep yang baru dan tipologi yang sangat rinci. Gagasan tersebut juga terminologinya sangat baru dan sangat sukar dipahami sehingga baru bertahun-tahun kemudian mendapat pelatihan dari para ilmuwan (Sudjiman dan Zoest, 1992:viii).

Menurut Pierce (Sudjiman dan Zoest, 1992:viii) ada tiga jenis tanda berdasarkan hubungan antara tanda dengan yang ditandakan, yaitu:

a. Ikon, adalah tanda yang keberadaannya sebagai kemungkinan, tanpa tergantung pada adanya sebuah denotatum, tetapi dapat dikaitkan atas dasar suatu persamaan yang secara potensial dimilikinya atau tanda yang secara Inheren memiliki kesamaan dengan arti yang ditunjuk. Misalnya, foto dengan orang yang difoto atau peta dengan wilayah geografisnya.

commit to user

b. Indeks, adalah sebuah tanda yang dalam corak tandanya tergantung dari adanya sebuah denotatum atau tanda yang mengandung hubungan kausal hal yang ditandakan bersifat arbiter, sesuai dengan konvensi suatu lingkungan sosial tertentu. Misal, asap menandakan adanya api, mendung menandakan turunnya hujan.

c. Simbol, adalah adanya tanda yang memiliki hubungan tanda dengan denotatumnya yang ditentukan oleh suatu peraturan yang berlaku secara umum atau makna dengan yang ditandakan bersifat arbitrer, sesuai dengan konvensi suatu lingkungan sosial tertentu. Misal, putih sebagai symbol adanya kematian.

Makna tanda yang sebenarnya adalah mengemukakan sesuatu. Pada prinsipnya, ada tiga hubungan yang mungkin ada di antara tanda dan acuannya, yaitu: (1) Hubungan itu dapat kemiripan, yang disebut ikon. (2) Hubungan itu dapat timbul karena kedekatan eksistensi, tanda itu disebut indeks. (3) Hubungan itu dapat pula merupakan hubungan yang sudah terbentuk secara konvensional, tanda itu adalah symbol.

Dalam teks kesastraan, ketiga jenis tanda tersebut sering hadir bersama dan sulit dipisahkan. Jika sebuah tanda itu dikatakan sebagai ikon, haruslah dipahami bahwa tanda tersebut mengandung penonjolan ikon, menunjukkan banyaknya ciri ikon dibanding dengan kedua jenis tanda yang lain. Ketiganya sulit dikatakan mana yang lebih penting.

Dari uraian di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa suatu tanda dapat berarti jika diperantarai oleh interpretan. Penafsiran terhadap tanda yang diberikan oleh seorang interpreter harus dipahami sebagai kemungkinan

commit to user

penafsiran oleh interpreter. Dengan mengacu pada teori Peirce, Serat Pancalukita sebagai tanda memiliki arti yang harus ditafsirkan. Dengan melalui suatu tafsiran (interpretant) yang dilakukan oleh peneliti sebagai penerima tanda (interpretateur) terhadap hubungan antara tanda dan acuannya yang berupa simbol, ikon dan indeks maka apa yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam Serat Pancalukita diharapkan dapat dipahami dan dimengerti.

commit to user

23 BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi disebut dengan proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan demikian metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.

Metodologi dipengaruhi atau berdasarkan perspektif teoritis yang kita gunakan untuk melakukan penelitian. Metode penelitian yaitu cara atau prosedur yang digunakan dalam meneliti sebuah obyek kajian penelitian.

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian Sastra yaitu pencarian pengetahuan pemberian makna dengan hati-hati dan kritis secara terus menerus terhadap masalah sastra. Analisis metode yang digunakan dalam penelitian sastra ini adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dinilai sesuai dengan teori yang diterapkan yakni semotika sastra. Makna karya sastra sebagai tanda adalah makna semiotiknya, yaitu makna yang bertautan dengan dunia nyata.

2. Sumber Data dan Data

Sumber data yang digunakan yaitu naskah Serat Pancalukita yang sudah pernah dikaji secara Filologis oleh Fitria Nur Hayati mahasiswa Jurusan Sastra Daerah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2000. Naskah tersebut terdapat dalam naskah bendel

commit to user

Serat Makutharaja koleksi Perpustakaan Sasanapustaka Surakarta dengan nomor katalog Nancy KS 758.8242 Ca SMP 103/3: R 164/5, dan dalam katalog lokal Perpustakaan Sasanapustaka Surakarta bernomor 242 CA K 001.

Data dalam penelitian ini yaitu struktur karya sastra, yaitu unsur-unsur yang mempunyai peran dan fungsi dalam totalitas teks Serat Pancalukita yang sudah pernah dikaji secara Filologis oleh Fitria Nur Hayati mahasiswa Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2000. Unsur-unsur struktur karya sastra tersebut berupa lapis bunyi, lapis arti, dan lapis yang berupa objek-objek, latar dan pelaku, lapis dunia dan lapis metafisis serta aspek-aspek semiotik yang meliputi aspek tanda/kode kesastraan yang ada dalam teks.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, Content Analysis. Countent analysis atau kajian isi, yaitu menganalisis isi yang terdapat dalam karya sastra. Kajian ini merupakan metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen (Weber dalam Lexy J Moeleong, 2007:163) Cara kerja analisis ini adalah melakukan serangkaian kerja, menganalisis berbagai dokumen mantra yang telah ada. Melalui content analysis, data yang diperoleh dikaji secara cermat agar dapat mengambil kesimpulan mengeni data yang dapat digunakan dalam penelitian ini serta nilai-inilai penting yang menjadi pokok persoalan yang selanjutnya dianalisis.

commit to user

Langkah-langkah Content analysis adalah dengan cara:

a. Membaca dan memahami secara cermat data serta kalimat yang mendukung penelitian.

b. Mencari dan mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan objek dan tujuan penelitian.

c. Melakukan analisis untuk memperoleh hasil penelitian dengan dasar teori yang diperoleh.

d. Menarik kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis yang digunakan adalah analisis struktural dan analisis semiotik sastra. Analisis struktural merupakan teknis analisis berdasarkan unsur-unsur yang mempunyai peran dan fungsi dalam totalitas teks, sedangkan analisis semiotik adalah teknis analisis berdasarkan kompleks tanda/kode (Endraswara, 2003:63-64). Teknik penggarapannya menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan perinciannya sebagai berikut. Pertama, dianalisis data berdasarkan metode struktural menggunakan teori sastra strata norma (lapis bunyi, lapis arti, dan lapis yang berupa objek-objek, latar dan pelaku, lapis dunia dan lapis metafisis). Kedua, hasil analisis ini diperjelas dengan analisiis semiotik mengenai tanda/kode yang terkandung pada Serat Pancalukita, tujuannya untuk mendapatkan makna maksimal, yaitu dapat menghubungkan sistem yang berada diluarnya. Sistem yang berada di luar karya sastra adalah semua anasir, data, fenomena, yang mereaksi bagi sebuah kelahiran karya sastra tersebut. Ketiga, menganalisis isi Serat Pancalukita

commit to user

guna mengetahui konsep manusia unggul yang terdapat di dalamnya.

Keempat, setelah mendapatkan data dari sumber data kemudian data yang terpakai di deskripsikan. Hasil analisis disusun sebagai hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

commit to user 27 BAB IV

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Struktural

Karya sastra merupakan jalinan struktur karya sastra yang berhubungan dengan kehidupan manusia, sehingga karya sastra dapat dikomunikasikan kepada para pembaca. Dengan struktur yang melekat karya sastra tidak hanya sekedar bacaan, melainkan obyek yang menarik bagi peneliti lain yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keberadapan, etika filsafat maupun agama.

Suatu karya sastra yang baik terkandung di dalamnya sebuah gagasan- gagasan tentang kebenaran, keindahan dan kebaikan yang mempengaruhi tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, tingkah laku yang menunjukkan kesederhanaan tetapi berbudi luhur. Karya sastra merupakan hasil kreatifitas dari pengarang yang hidupnya terpolakan oleh situasi dan kondisi sosial masyarakat, karena itu sastra senantiasa dinamis, bergerak seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi suatu masyarakat, bahwa saat yang paling relevan sehubungan dengan kebudayaan adalah saat budaya itu tercipta, maka hal inipun berlaku pula terhadap Serat Pancalukita sebagai salah satu bentuk budaya.

Untuk memahami sebuah karya sastra terlebih dahulu kita harus mengetahui struktur yang membangun suatu karya sastra itu sendiri sehingga dapat berpijak dari struktural yang merupakan tahap awal dalam penelitian suatu karya sastra untuk lebih jauh dapat mengkaji makna yang terkandung di dalamnya. Penelitian suatu karya sastra adalah untuk mengetahui dan memahami makna dari suatu karya sastra yang diteliti. Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk mencari

commit to user

wawasan yang mengilhami penciptaan karya sastra, karena karya sastra juga berisi pemikiran dan kreatifitas pengarang terhadap kehidupan (Sapardi Djoko Damono, 2007:45 ).

Serat Pancalukita dalam bentuk Tembang Macapat merupakan sebuah struktur yang kompleks, maka untuk memahami struktur tersebut perlu dianalisis setiap unsur-unsurnya. Analisis berdasarkan strata norma dimaksudkan untuk menemukan makna setiap gejala yang nampak dari Serat Pancalukita berupa lapis-lapis atau strata norma. Secara berurutan akan disajikan analisis Serat Pancalukita berdasarkan strata norma yang meliputi lapis bunyi, lapis arti, lapis objek yang berupa latar dan pelaku, lapis dunia dan lapis metafisis.

1. Lapis Bunyi

Tembang adalah satuan suara yang menghasilkan makna. Satuan tersebut dalam Serat Pancalukita berupa satuan suara, suara suku kata, kata dan suara kalimat. Lapis bunyi dalam Tembang tersebut yaitu semua satuan bunyi yang berdasarkan konvensi bahasa tertentu. Dalam lapis bunyi harus ditujukan pada bunyi-bunyi atau pola bunyi yang bersifat istimewa atau khusus, yang berguna untuk mendapatkan efek puitis dan nilai seni (Rachmat Djoko Pradopo, 2007:16).

Unsur kepuitisan bunyi dalam Serat Pancalukita dibangun dengan memanfaatkan sajak atau rima. Dalam persajakan memanfaatkan aliterasi, asonansi, efoni dan kakofan. Sarana tersebut mampu membentuk pola yang berirama yang kemudian menimbulkan suatu tanggapan tertentu dalam memberikan makna tambahan.

commit to user

Dalam Serat Pancalukita tembang yang ada di dalamnya berupa Tembang Macapat, karya ini terikat oleh konvensi tembang secara umum. Konvensi atau aturan fisik yang terdiri: a) guru gatra, banyaknya gatra dalam suatu pada “bait”, b) guru wilangan, yaitu banyaknya wanda “suku kata” pada masing-masing baris, dan c) guru lagu yaitu ketentuan bunyi vokal pada suku kata terakhir tiap baris. Selain itu terdapat konvensi atau aturan batin yaitu, tiap matra memiliki fungsi pemakaian yang berbeda. Hal ini berhubungan dengan watak masing-masing matra.

Aturan tembang macapat, terutama dalam guru lagu menunjukkan pentingnya unsur bunyi pada tembang. Lapis bunyi dalam tembang macapat termuat dalam konvensi guru lagu. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan adanya lapis bunyi yang direalisasikan melalui sarana-sarana lain, misalnya aliterasi, dan asonansi. Secara keseluruhan Serat Pancalukita menampilkan 40 bait Tembang Macapat yang terdapat dalam 1 pupuh yang terdapat dalam metra Dhandhanggula.

Dalam Serat tersebut hanya terdapat satu pupuh tembang, yaitu Dhandhanggula. Matra Dhandhanggula mempunyai 10 bari atau gatra dalam setiap baitnya. Sedangkan guru wilangan dan guru lagunya sebagai berikut:

10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a.

a. Asonansi

Asonansi (purwakanthi guru swara) adalah gaya bahasa repetisi yang berwujud perulangan vokal yang sama (H.Guntur.T, 85:182).

Asonansi berfungsi untuk memperoleh efek penekanan atau sekedar

commit to user

keindahan bunyi. Asonansi digunakan dalam tembang untuk memberi penekanan atau sekedar keindahan (Gorys Keraf, 2007:130). Bunyi asonansi ini merupakan aspek penting untuk membangun struktur pengucapan dalam tembang Jawa tradisional. Hal tersebut akan membawa suatu dampak bahwa bunyi asonansi dapat mengasosiasikan nada lembut, keras, akrab, terbuka, atau tertutup. Jumlah vokal bahasa Jawa ada enam vokal, dengan perlambangan yang dipakai adalah /a/, /i/, /u/, /e/, /o/ dan /ê/.

Di bawah ini akan disajikan purwakanthi guru swara atau sajak perulangan bunyi vokal, yaitu /a/, /i/, /u/, /e/, /o/ dan /ê/ dalam Serat Pancalukita.

1. Asonansi /a/

Asonansi /a/ dalam Serat Pancalukita muncul dengan bervariasi.

Pola letak asonansi /a/ yaitu 1) di awal kata atau suku kata pertama, 2) suku penultima (suku kata kedua dari belakang), 3) suku antepenultima (suku ketiga dari belakang), 4) suku ultima (suku pertama dari belakang) (Wedhawati, 2001:39). Pemanfaatan asonansi /a/ dapat dilihat dalam data sebagai berikut.

(1) ajrih tan mantra-mantra (Dh/2/7) „takut akan yang samar‟

(2) saka papat tamtu (Dh/14/6) „tiang empat pasti‟

commit to user (3) budi kang patang prakara (Dh/14/7)

„sifat yang empat hal‟

(4) guru saka papat kang pasthi (Dh/15/5) „penyangga tiang empat yang pasti‟

(5) alane bangsat kaya rasêksi (Dh/17/1) „buruknya penjahat seperti raksasa‟

(6) watak murka dadra ngangsa-angsa (Dh/17/2) „wataknya yang sering murka‟

(7) buwang nalar blasar nasar (Dh/17/8) „mengesampingkan akal‟

(8) têksirane langkah saka murwat (Dh/18/2) „penghasilan yang tidak sesuai‟

(9) kang kinarya lambanging palupi (Dh/19/1) „teladan dapat dilambangkan‟

(10) jaman buda sang nata Newata (Dh/19/2) „jaman raksasa Nata Newata‟

(11) arsa garwa Dyah Supraba (Dh/19/7) „ingin memperistri Dyah Supraba‟

Pada data (1) pada kalimat ajrih tan mantra-mantra ‘takut akan yang samar‟. Pola asonansi /a/ memperlihatkan dalam kata ajrih takut‟

dan tan „akan‟ terlihat bahwa bunyi vokal /a/ terdapat pada suku kata pertama dan pada suku kata kedua dari depan (penultima) dengan posisi tertutup; sedangkan, bunyi /a/ pada kata mantra „samar‟ terdapat pada suku kata kedua dari depan (penultima) dan pertama dari belakang

commit to user

(ultima), dengan posisi terbuka. Pada kata mantra „samar‟

menggunakan vokal /a/ berbunyi /O/ dalam bahasa Jawa disebut dengan a swara jejeg.

Pada data (2) pada kalimat saka papat tamtu „tiang empat pasti‟.

Pola asonansi /a/ memperlihatkan bahwa bunyi /a/ dalam kata saka

„tiang‟ terdapat pada suku kata kedua dari depan (penultima) dan suku kata terakhir (ultima) dengan posisi terbuka; bunyi /a/ pada kata papat

„empat‟ dan kata tamtu „pasti‟ terdapat pada suku kata kedua dari depan (penultima) dan suku kata kedua dari belakang (penultima) dengan posisi tertutup.

Pada data (3) pada kalimat budi kang patang prakara „sifat yang empat hal‟. Pola asonansi /a/ memperlihatkan bahwa bunyi /a/ dalam kata kang „yang‟, patang „empat‟ bunyi vokal /a/ terdapat pada suku kata kedua dari depan (penultima) dengan posisi tertutup; bunyi /a/ pada kata patang „empat‟ terdapat pada suku kata kedua dari depan (penultima) dan suku kata ketiga dari belakang (antepenultima) dengan posisi tertutup. Dan pada kata dan pada kata prakara „hal‟ bunyi vokal /a/ posisinya terbuka.

Pada data (5) pada kalimat alane bangsat kaya rasêksi „buruknya penjahat seperti raksasa‟. Pola asonansi /a/ memperlihatkan bahwa bunyi /a/ dalam kata bangsat „penjahat‟ dan pada kata rasêksi „raksasa‟

terdapat pada suku kata kedua dari depan (penultima) dan suku kedua dari belakang (penultima) dengan posisi tertutup; bunyi /a/ pada kata alane „buruknya‟ dan kata kaya „seperti‟ terdapat pada suku kata kedua

commit to user

dari depan (penultima) dan suku kata terakhir (ultima) dengan posisi terbuka.

Pada data (6) pada kalimat watak murka dadra ngangsa-angsa

„wataknya yang sering murka‟. Pola asonansi /a/ memperlihatkan bahwa bunyi /a/ dalam kata watak „watak‟ terdapat pada suku kata kedua dari depan (penultima) dan kedua dari belakang (penultima) dengan posisi tertutup. Bunyi /a/ pada kata murka „murka‟; dadra

„yang‟; ngangsa „sering‟ terdapat pada suku kata terakhir (ultima), pada suku kata kedua dari depan (penultima), kesemuanya dibaca dengan posisi terbuka.

Pada data (7) pada kalimat buwang nalar blasar nasar

„mengesampingkan akal‟. Pola asonansi /a/ pada kata buwang terdapat pada suku kata ketiga dari belakang (antepenultima), pada kata nalar terdapat pada suku kata kedua dari depan (penultima) dan kedua dari belakang (penultima), pada kata blasar terdapat pada suku kata kedua dari belakang (penultima), dan pada kata nasar terdapat pada suku kata kedua dari depan (penultima) dan kedua dari belakang (penultima), kesemua kata tersebut posisi vokal /a/ tertutup.

Pada data (8) pada kalimat têksirane langkah saka murwat

„penghasilan yang tidak sesuai‟. Pola asonansi /a/ memperlihatkan bahwa bunyi /a/ dalam kata têksirane terdapat pada suku kata ketiga dari belakang (antepenultima); bunyi /a/ langkah terdapat pada suku kata kedua dari depan (penultima) dan suku kata kedua dari belakang (penultima); bunyi /a/ pada kata murwat „terdapat pada suku kata

commit to user

kedua dari belakang (penultima), kesemua vokal /a/ pada ketiga kata diatas mempunyai posisi tertutup. Dan bunyi /a/ pada kata saka terdapat pada suku kata kedua dari depan (penultima) dan suku kata terakhir (ultima) dengan posisi vokal /a/ terbuka.

Pada data (9) pada kalimat kang kinarya lambanging palupi

„teladan dapat dilambangkan‟. Pola asonansi /a/ memperlihatkan bahwa bunyi /a/ dalam kata kang terdapat pada suku kata kedua dari depan (penultima); bunyi /a/ pada kata lambanging terdapat pada suku kata kedua dari depan (penultima); bunyi /a/ pada kata palupi terdapat pada suku kata kedua dari depan (penultima), bunyi vokal /a/ pada ketiga kata tersebut mempunyai posisi tertutup. Dan pola asonansi pada kata kinarya pada suku kata terakhir memanfaatkan bunyi vokal /a/ berbunyi /O/, atau sering disebut a swara jejeg, dengan posisi vokal /a/ terbuka.

Pada data (10) pada kalimat jaman buda sang nata Newata

„jaman raksasa Nata Newata‟. Pola asonansi /a/ memperlihatkan bahwa bunyi /a/ dalam kata jaman terdapat pada suku kata kedua dari depan (penultima) dan suku kata kedua dari belakang (penultima); bunyi /a/

pada kata sang terdapat pada suku kata kedua dari depan (penultima), kedua kata tersebut vokal /a/ mempunyai posisi tertutup. Pola asonansi /a/ memperlihatkan bahwa bunyi /a/ dalam kata buda terdapat pada suku kata terakhir (ultima); bunyi /a/ pada kata nata terdapat pada suku kata kedua dari depan (penultima) dan pada suku kata terakhir (ultima), bunyi asonansi /a/ pada kata Newata terdapat pada suku kata ketiga dari

commit to user

belakang (antepenultima) dan pada suku kata terakhir (ultima), ketiga kata tersebut mempunyai posisi vokal /a/ terbuka.

Pada data (11) pada kalimat arsa garwa Dyah Supraba „ingin memperistri Dyah Supraba‟. Pola asonansi /a/ memperlihatkan bahwa bunyi /a/ dalam kata arsa; garwa; Supraba vokal /a/ pada konsonan terakhir mempunyai posisi terbuka.

2. Asonansi /i/

Karakter bunyi /i/adalah mengasosiasikan sesuatu yang kecil, ringan, menunjukkan karakter lembut, halus. Bunyi /i/ sesuai untuk menggambarkan perkataan yang baik, suci, mulia dan berguna di masyarakat. Bunyi /i/ juga dapat melukiskan perasaan takut, sedih, merasa bersalah, dan rasa kecil hati.

Asonansi /i/ dalam tembang Jawa Serat Pancalukita muncul secara bervariasi. Pola asonansi /i/ secara berulang dapat muncul 1) di awal kata atau suku kata pertama, 2) suku kata kedua dari belakang (paenultima), 3) suku kata ketiga dari belakang (antepaenultima) dan 4) suku kata terakhir (ultima) (Wedhawati, 2001:39). Posisi asonansi /i/

dalam pola asonansi dapat terbuka dan tertutup. Pemanfaatan asonansi /i/ dapat dilihat dalam data sebagai berikut.

(12) nora dadi wujuding wisma (Dh/15/2) „tidak terwujud rumah‟

(13) nging winangsit goning pati urip (Dh/21/1) „tapi hidup matinya telah digariskan‟