PENGGUNAAN KARBON AKTIF DARI BIJI KELOR

DAPAT MEMURNIKAN MINYAK JELANTAH

M. Hatta Dahlan*, Hariman P Siregar, Maswardi Yusra

*Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km.32-Indralaya Ogan Ilir 30662

Abstrak

Penggunaan karbon aktif untuk pemurnian minyak goreng bekas (minyak jelantah) akhir-akhir ini makin meningkat. Penggunaan karbon aktif dari biji kelor sebagai adsorben minyak jelantah masih langka. Karena biji kelor dikenal sebagai biomassa penjernih air. Namun penggunaannya sebagai karbon aktif masih dalam kajian dalam penelitian ini. Penelitian ini memvariasikan aktivator dan suhu aktivasi pada proses pembuatan karbon aktif biji kelor untuk mengetahui proses adsorbsi karbon aktif terhadap asam lemak bebas dan peroksida dalam minyak jelantah. Proses pemurnian minyak jelantah dilakukan dengan metode kolom adsorbsi dengan membandingkan antara karbon aktif dari biji kelor yang telah dipres pada tekanan 1 psia dengan campuran bentonit, karbon aktif serbuk, dan pasir kuarsa. Penelitian ini meliputi: pembuatan karbon aktif dari biji kelor dengan variasi activator HCl, NaCl, CaCl2 dan waktu

aktivasi 20, 22, dan24 jam, proses despicing, netralisasi, bleaching, analisa % berat FFA, angka peroksida, dan analisa visual seperti warna dan bau. Hasil penelitian menunjukkan asam lemak bebas pada minyak jelantah hasil adsorbsi terendah terdapat pada adsorben campuran bentonit, pasir kuarsa, dan karbon aktif dengan activator HCl dan waktu aktivasi 24 jam sebesar 0,0512% berat. Angka peroksida pada minyak jelantah hasil adsorbsi terendah terdapat pada adsorben campuran bentonit, pasir kuarsa, dan karbon aktif dengan activator HCl sebesar 1,2 Meq/Kg dan waktu aktivasi 24 jam

Kata kunci : Angka peroksida, biji kelor, karbon aktif,minyak goreng jelantah, persen FFA.

Abstract

Use of activated carbon moringa seed as adsorbent used cooking oil is increased in recent years. To increased the use value of the Moringa research was conducted by varying the activator and the activation temperature on activated carbon manufacturing process moringa seeds to determine the maximum adsorption on activated carbon and peroxide free fatty acids in cooking oil. The process of improving the quality of cooking oil made with the method by comparing adorbsi column of activated carbon from Moringa seeds that have been pressed at a pressure of 1 psia with a mixture of bentonite, activated carbon powder and quartz sand. Study include: the creation of active carbon with a variety of moringa seed activator HCl, NaCl, CaCl2 and activation time 20, 22, dan24 hours, despicing process,

neutralization, bleaching, analysis of % weight FFA, peroxide number, and visual analysis such as color and odor. The results showed free fatty acids in cooking oils are the lowest adsorption on an adsorbent mixture of bentonite, quartz sand and activated carbon with HCl activator and 24-hour activation time of 0.0512% weight. Peroxide number on the oil contained in the adsorbent adsorbs the lowest mixed bentonite, quartz sand and activated carbon with activator and 24-hour activation time of HCl 1.2 mEq / Kg.

Keywords: Activated carbon, cooking oil, moringa seed, percent FFA, peroxide number.

1. PENDAHULUAN

Karbon aktif merupakan salah satu bahan organik yang cakupan pemakaiannya cukup luas, baik di industri besar maupun kecil. Karbon aktif biasanya digunakan sebagai katalis, penghilangan bau, penyerapan warna,

dari negara Jepang, Hongkong Korea, Taiwan, Cina, Singapura, Philipina, Sri Lanka, Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Denmark, dan Italia (Rini Pujiarti, J.P Gentur Sutapa).

Karbon aktif biasanya dibuat dari limbah biomasa seperti :tempurung kelapa, ampas tebu, dan serbuk gergaji. Karbon aktif biji kelor diteliti, apakah bisa memisahkan minyak jelantah secara konvensional.

Penggunaan minyak goreng bekas secara berulang-ulang dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan seperti keronkongan gatal dan berserak dan lebih berbahaya lagi dapat memicu kanker

Widayat, dkk., (2005) telah melakukan penelitian awal peningkatan kualitas minyak goreng dengan zeolit alam dengan studi penurunan bilangan asam, yang hasilnya diperoleh bilangan asam sebesar 1,71 %. Bilangan asam ini belum memenuhi Standar Nasional Indonesia minyak goreng (SNI 3741-1995) yaitu maksimal sebesar 0,3 %. Taufik (2007) juga melakukan penelitian tentang pemurnian minyak jelantah menggunakan biji kelor dengan metode Batch yang hasilnya dapat menurunkan kadar asam lemak bebas (FFA) sebesar 74,6 % yaitu dari nilai 0,50 % menjadi 0,127 % dan penurunan angka peroksida sebesar 84% yaitu dari 100 meq/kg menjadi 16 meq/kg dan peningkatan warna cerah sebesar 6,7%. Nilai FFA tersebut sudah memenuhi standart SNI 1995 yaitu maksimal 0,3 %, sedangkan angka peroksida belum memenuhi SNI 1995 dengan kandungan angka peroksida maksimal 2 meq/kg (Ika Dkk, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian di atas akan dikaji lebih lanjut tentang pengaruh jenis aktivator dan waktu aktivasi karbon aktif dari biji kelor dalam penjernihan minyak goreng bekas menggunakan metode adsorbsi karbon aktif pada kolom, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan nilai guna tanaman biji kelor dalam meningkatkan kualitas minyak jelantah sehingga memenuhi mutu Standar Nasional Indonesia.

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah menentukan jenis zat aktivator dan menentukan waktu aktivasi yang paling baik pada pembuatan karbon aktif dari biji kelor dalam meningkatkan kualitas minyak goreng bekas. Membandingkan kualitas minyak goreng bekas yang dijernihkan menggunakan adsorben campuran bentonit, karbon aktif serbuk dan pasir kuarsa dengan adsorben karbon aktif yang telah dipres.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui jenis zat

aktivator dan waktu aktivasi yang paling baik pada pembuatan karbon aktif dari biji kelor dalam meningkatkan kualitas minyak jelantah. Mengetahui perbandingan kualitas minyak jelantah yang dijernihkan menggunakan adsorben campuran bentonit, karbon aktif serbuk dan pasir kuarsa dengan adsorben karbon aktif yang telah dipres.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi Penelitian ini meliputi proses pembuatan karbon aktif. Bahan baku berupa biji kelor (Moringa olaifera) yang diperoleh pada bulan September tahun 2011 di Palem Raya Indralaya. Parameter yang digunakan pada pembuatan karbon aktif adalah jenis zat aktivator (HCl, NaOH, dan CaCl2) dan lamanya waktu aktivasi (24 jam, 21

jam, dan 18 jam ). Karbon aktif dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas minyak goreng bekas yang sudah digunakan selama 8 jam. Parameter yang di uji adalah angka asam lemak FFA, angka peroksida, warna, dan bau.

Kelor (Moringa oleifera) tumbuh dalam bentuk pohon, berumur panjang (perenial) dengan tinggi 7 - 12 m. Batang berkayu (lignosus), tegak, berwarna putih kotor, kulit tipis, permukaan kasar. Percabangan simpodial, arah cabang tegak atau miring, cenderung tumbuh lurus dan memanjang. Daun majemuk, bertangkai panjang, tersusun berseling (alternate), beranak daun gasal (imparipinnatus), helai daun saat muda berwarna hijau muda - setelah dewasa hijau tua, bentuk helai daun bulat telur, panjang 1 - 2 cm, lebar 1 - 2 cm, tipis lemas, ujung dan pangkal tumpul (obtusus), tepi rata, susunan pertulangan menyirip (pinnate), permukaan atas dan bawah halus.

Kelor tumbuh di daerah tropis seperti India, Indonesia, dan berbagai kawasan tropis lainnya di dunia. Kelor juga dapat tumbuh di Mesir, Pakistan, Kuba, Jamaika, Nigeria, Sudan, dan Ethiopia. Kelor memiliki pohon yang tidak terlalu besar, cabangnya jarang tetapi mempunyai akar yang kuat, berbatang lunak dan rapuh (mudah patah). Daunnya besar sebesar ujung ibu jari berbentuk bulat telur dan tersusun secara majemuk dalam satu tangkai (Lailatul Mukarromah, 2008).

mengadsorpsi ditentukan oleh struktur kimianya yaitu atom C, H, dan O yang terikat secara kimia membentuk gugus fungsional.

Secara garis besar, ada 3 tahap pembuatan karbon aktif, yaitu :

1. Proses Dehidrasi

Proses dehidrasi bertujuan untuk menghilangkan air yang terkandung di dalam bahan baku. Caranya yaitu dengan menjemur di bawah sinar matahari atau pemanasan di dalam oven sampai diperoleh bobot konstan. Dari proses dehidrasi ini, diperoleh bahan baku yang kering. Hal ini disebabkan oleh kandungan air dalam bahan baku semakin sedikit.

2. Proses Karbonisasi

Karbonisasi atau pengarangan adalah suatu proses pemanasan pada suhu tertentu dari bahan-bahan organik dengan jumlah oksigen sangat terbatas, biasanya dilakukan di dalam furnace. Proses ini menyebabkan terjadinya penguraian senyawa organik yang menyusun struktur bahan membentuk methanol,uap asam asetat, tar-tar dan hidrokarbon. Material padat yang tinggal setelah karbonisasi adalah karbon dalam bentuk arang dengan pori-pori yang sempit (Cheresmisinoff,1993).

3. Proses Aktifasi

Aktifasi arang berarti penghilangan zat – zat yang menutupi pori – pori pada permukan arang. Hidrokarbon pada permukaan arang dapat dihilangkan melalui proses oksidasi menggunakan oksidator yang sangat lemah (CO2 dan uap air) agar atom karbon yang lain

tidak turut teroksidasi. Selain itu dapat juga dilakukan proses dehidrasi dengan garam-garam seperti ZnCl2 atau CaCl2. Unsur mineral akan

masuk di antara plat-plat heksagonal dan membuka permukaan yang mula-mula tertutup, sehingga jumlah permukaan karbon aktif bertambah besar.

Aktifator adalah zat atau senyawa kimia yang berfungsi sebagai reagen pengaktif dan zat ini akan mengaktifkan atom-atom karbon sehingga daya serapnya menjadi lebih baik. Zat aktifator bersifat mengikat air yang menyebabkan air yang terikat kuat pada pori-pori karbon yang tidak hilang pada saat karbonisasi menjadi lepas. Selanjutnya zat aktifator tersebut akan memasuki pori dan membuka permukaan arang yang tertutup. Dengan demikian pada saat dilakukan pemanasan, senyawa pengotor yang berada dalam pori menjadi lebih mudah terserap sehingga luas permukaan karbon aktif semakin besar dan meningkatkan daya serapnya .

Menurut Kirk and Othmer (1978), bahan kimia yang dapat digunakan sebagai pengaktif di antaranya CaCl2, Ca(OH)2, NaCl, MgCl2,

HNO3, HCl, Ca3(PO4)2, H3PO4, ZnCl2, dan

sebagainya. Semua bahan aktif ini umumnya bersifat sebagai pengikat air.

Bentonit adalah sejenis lempung (clay) yang komposisinya didominasi oleh mineral montmorillonit yaitu sekitar 85% dan komponen lain umumnya merupakan campuran dari mineral beidelit, saponit, kuarsa/kristobalit, feldspar, kalsit, gipsum, kaolinit, plagioklasillit, dan sebagainya, sehingga bentonit seringkali disebut juga sebagai istilah montmorillonit (Mallarangan, 1988 dalam Apriani, 2000). Bentonit merupakan istilah yang digunakan di dalam dunia perdagangan untuk sejenis lempung yang mengandung mineral montmorillonit dan dikenal di Indonesia sejak dimulainya aktifitas pengeboran minyak bumi kira-kira 100 tahun yang lampau.

Penggunaan utama dari bentonit adalah pada industri lumpur bor yaitu sebagai lumpur pembilas dalam pemboran minyak bumi, gas bumi, dan uap panas bumi, industri minyak sawit, industri kimia, farmasi, industri penyaringan lilin, minyak kelapa, industri besi baja dan lain sebagainya. Penggunaan dalam industry kimia antara lain sebagai katalisator, zat pemutih, zat penyerap, pengisi lateks, dan tinta cetak (Riyanto, 1994). Komposisi montmorillonit suatu bentonit berbeda dengan bentonit yang lainnya, serta kandungan elemennya bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh proses terbentuknya di alam.

Pasir kwarsa adalah pasir yang banyak mengandung mineral kwarsa Silikon dan oksigen, dua elemen kimia yang paling sering terdapat dalam lapisan kerak bumi, berpadu sebagai silikon dioksida untuk membentuk mineral kwarsa. Kwarsa adalah mineral yang paling banyak di kerak bumi.

Kwarsa memiliki formula kimia SiO2,

dengan bentuk kristal tetrahidral dan tingkat kekerasan mencapai 5.5 - 6.5 (skala Moh). Kwarsa sangat tahan terhadap pengaruh cuaca dan oleh karena itu terhimpun sebagai batuan pasir dan batuan dedrital lainnya. Kebanyakan pasir merupakan pecahan-pecahan kwarsa hasil pelapukan oleh cuaca.

Menurut komposisinya, kwarsa cenderung bersih, dengan hanya sedikit elemen lain seperti alumunium, sodium, potassium dan lithium. Kwarsa ditemukan sebagai kristal besar yang seringkali berwarna bagus akibat dari campuran-campurannya.

Pasir kwarsa adalah pasir lepas berwarna bening sedikit kekuningan dengan bentuk rata-rata bersudut tanggung. Kwarsa memiliki formula kimia SiO2 dan ketahanan terhadap

sebagai bahan filter terutama untuk proses penyaringan oleh rongga-rongga antar butiran-butirannya. (Anis Rahmawati, 2001).

Kerusakan minyak selama proses menggoreng akan mempengaruhi mutu dan nilai gizi dari bahan pangan yang digoreng. Minyak yang rusak akibat proses oksidasi dan polimerisasi akan menghasilkan bahan dengan rupa yang kurang menarik dan cita rasa yang tidak enak, serta kerusakan sebagian vitamin dan asam lemak esensial yang terdapat dalam minyak. Kerusakan minyak karena pemanasan pada suhu tinggi, disebabkan oleh proses oksidasi dan polimerisasi.

Oksidasi minyak akan menghasilkan senyawa aldehida, keton, hidrokarbon, alcohol, lakton, serta senyawa aromatis yang mepunyai bau tengik dan rasa getir. Kerusakan minyak karena proses oksidasi, terdiri dari 6 tahap, sebagai berikut :

1. Pada permulaan terbentuk volatile decomposition product (VDP) yang dihasilkan dari pemecahan rantai karbon asam lemak.

2. Proses oksidasi disusul dengan proses hidrolisa tridliserida karena adanya air. Hal ini terbukti dari kenaikan jumlah asam lemak bebas dalam minyak.

3. Oksidasi asam – asam lemak berantai panjang.

4. Degredasi ester oleh panas, dengan reaksi sebagai berikut :

5. Oksidasi asam lemak yang terikat pada

posisi α dalam trigliserida.

6. Auto oksidasi keton dan aldehida menjadi asam karboksilat.

Pembentukan senyawa polimer selama proses menggoreng terjadi karena reaksi poliomerisasi adisi dari asam lemak tidak jenuh. Hal ini terbukti dengan terbentuknya bahan menyerupai gum (gumy material) yang mengendap di dasar ketel atau wadah penggorengan.

Proses polimerisasi ini mudah terjadi pada minyak setengah mongering atau minyak mongering, karena minyak tersebut mengandung asam – asam lemak tidak jenuh dalam jumlah besar.

Kerusakan lemak atau minyak akibat pemanasan pada suhu tinggi (200-250 0C) akan mengakibatkan keracunan dalam tubuh dan berbagai macam penyakit, misalnya diarrhea, pengendapan lemak dalam pembuluh darah (arthero sclerosis), kanker, dan menurunkan nilai cerna lemak. Bahan makanan yang mengandung lemak dengan bilangan peroksida tinggi akan mempercepat ketengikan. Lemak

dengan bilangan peroksida yang lebih tinggi dari 100, dapat meracuni tubuh.

Tujuan utama dari proses pemurnian minyak adalah untuk menghilangkan rasa, serta bau yang tidak enak, warna yang tidak menarik dan memperpanjang umur simpan minyak sebelum dikonsumsi atau digunakan sebagai bahan mentah dalam industry. Ada 3 tahapan proses pemurnian minyak goring bekas yaitu proses despicing, netralisasi dan bleaching.

Despicing merupakan proses pengendapan dan pemisahan kotoran akibat bumbu dan kotoran dari bahan pangan yang bertujuan menghilangkan partikel halus tersuspensi atau terbentuk koloid seperti protein, karbohidrat, garam, gula, serta bumbu rempah-rempah yang digunakan menggoreng bahan pangan tanpa mengurangi jumlah asam lemak bebas dalam minyak.

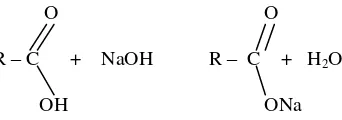

Netralisasi ialah suatu proses untuk memisahkan asam lemak bebas dari minyak atau lemak, dengan cara mereaksikan asam lemak bebas dengan basa atau pereaksi lainnya sehingga membentuk sabun (soap stock). Netralisasi dengan kaustik soda (NaOH) banyak dilakukan dalam skala industri, karena lebih efisien dan lebih murah dibandingkan dengan cara netralisasi lainnya. Kaustik soda (NaOH) membantu dalam mengurangi zat warna dan kotoran yang berupa getah dan lendir dalam minyak. Reaksi antara asam lemak bebas dengan NaOH adalah sebagai berikut :

O O

R – C + NaOH R – C + H2O

OH ONa

Gambar 1. Reaksi asam lemak bebas dengan NaOH (Sumber: Ketaren, 2008)

Sabun yang terbentuk dapat membantu pemisahan zat warna dan kotoran seperti fosfatida dan protein, dengan cara membentuk emulsi. Sabun atau emulsi yang terbentuk dapat dipisahkan dari minyak dengan cara sentrifusi.

Jumlah adsorben yang dibutuhkan untuk menghilangkan warna minyak tergantung dari macam dan tipe warna dalam minyak dan sampai berapa jauh warna tersebut akan dihilangkan. Daya penyerapan terhadap warna akan lebih efektif jika adsorben tersebut mempunyai bobot jenis yang rendah, kadar air tinggi, ukuran partikel halus, dan pH adsorben mendekati netral (Ketaren, 2008).

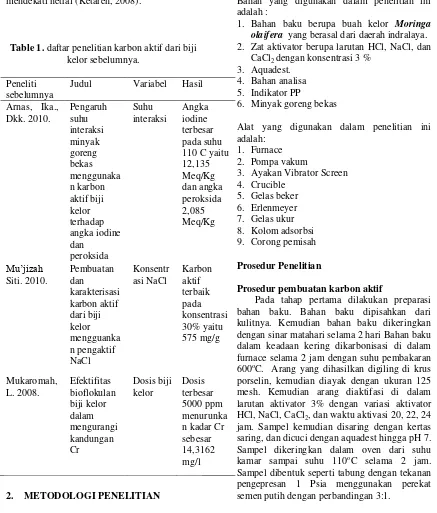

Table 1. daftar penelitian karbon aktif dari biji kelor sebelumnya. Laboratorium bioproses, Jurusan Teknik Kimia, Universitas Sriwijaya sejak bulan Desember 2011 sampai Januari 2012.

Variabel yang dipilih pada penelitian ini antara lain :

1. Jenis Aktivator

Dalam penelitian ini digunakan tiga macam aktivator yaitu HCl, NaCl, dan CaCl2

2. Waktu Aktivasi

Waktu aktivasi yang digunakan yaitu 20 jam, 22 jam, dan 24 jam.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan baku berupa buah kelor Moringa olaifera yang berasal dari daerah indralaya. 2. Zat aktivator berupa larutan HCl, NaCl, dan

CaCl2 dengan konsentrasi 3 %

3. Aquadest. 4. Bahan analisa 5. Indikator PP

6. Minyak goreng bekas

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Furnace 2. Pompa vakum

3. Ayakan Vibrator Screen 4. Crucible

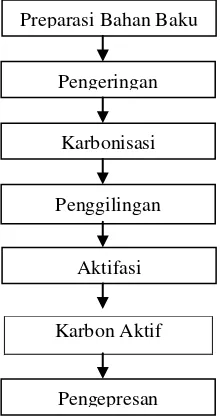

Prosedur pembuatan karbon aktif

Pada tahap pertama dilakukan preparasi bahan baku. Bahan baku dipisahkan dari kulitnya. Kemudian bahan baku dikeringkan dengan sinar matahari selama 2 hari Bahan baku dalam keadaan kering dikarbonisasi di dalam furnace selama 2 jam dengan suhu pembakaran 600oC. Arang yang dihasilkan digiling di krus porselin, kemudian diayak dengan ukuran 125 mesh. Kemudian arang diaktifasi di dalam larutan aktivator 3% dengan variasi aktivator HCl, NaCl, CaCl2, dan waktu aktivasi 20, 22, 24

jam. Sampel kemudian disaring dengan kertas saring, dan dicuci dengan aquadest hingga pH 7. Sampel dikeringkan dalam oven dari suhu kamar sampai suhu 110oC selama 2 jam. Sampel dibentuk seperti tabung dengan tekanan pengepresan 1 Psia menggunakan perekat semen putih dengan perbandingan 3:1.

Prosedur Peningkatan Kualitas Minyak Jelantah Menggunakakn Karbon Aktif

Ditimbang sebanyak 250 gram minyak goreng bekas kemudian ditambahkan air dengan komposisi minyak : air (1:1), masukkan ke dalam beaker gelas 500 mL. Selanjutnya dipanaskan pada suhu 110 0C sampai air dalam beaker gelas tinggal setengahnya. Diendapkan dalam corong pemisah selama 1 jam, kemudian fraksi air pada bagian bawah dipisahkan sehingga diperoleh minyak bebas air, setelah itu dilakukan penyaringan untuk memisahkan kotoran yang tersisa.

Proses netralisasi

Minyak hasil despicing sebanyak 150 gram dipanaskan sampai temperatur 35 ⁰C, kemudian ditambahkan 6 mL larutan NaOH 16 %, diaduk campuran selama 10 menit pada temperatur 40 ⁰C, selanjutnya didinginkan selama 10 menit dan dipisahkan dengan cara disaring.

Proses Bleaching

Proses bleaching dalam penelitian ini digunakan dengan metode kolom adsorbsi. Kolom yang digunakan memiliki tinggi 50 cm dengan diameter 2 cm.

Penelitian ini mengguankan dua cara adsorbsi yaitu :

1. Menggunakan adsorben campuran bentonit, karbon aktif serbuk, dan pasir kuarsa dengan tinggi masing 2 cm.

2. Menggunakan adsorben karbon aktif yang telah dipres dengan tinggi 2 cm. Di bagian atas dan bawah karbon aktif diberi filter dengan tinggi 2 cm.

Prosedur Analisa

Penentuan asam lemak bebas (FFA) (Ketaren,2008)

Ditimbang sebesar 5 gram minyak goreng dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml, lalu ditambahkan 50 ml etanol 96 % dan dipanaskan pada suhu 40 0C, setelah itu ditambahkan 2 ml indikator pp, dilakukan titrasi dengan larutan 0,1 M NaOH sampai muncul warna merah jambu dan tidak hilang selama 30 detik.

%FFA =

x 100%

Keterangan :

% FFA = Kadar asam lemak bebas V NaOH = Volume titrasi NaOH

M NaOH = Molaritas larutan NaOH (mol/liter) BM NaOH= Berat molekul asam lemak palmitat (256 gr/mol)

Penentuan angka peroksida

Ditimbang sebanyak 5 gram minyak goreng dan dimasukkan ke dalam 250 mL erlenmeyer kemudian ditambahkan 30 ml larutan asam asetat-kloroform (3:2), dikocok sampai bahan terlarut semua, selanjutnya ditambahkan 0,5 ml larutan jenuh KI dengan erlenmeyer dibuat tertutup. Didiamkan selama 1 menit sambil digoyang, setelah itu ditambahkan 30 ml aquades. Campuran dititrasi dengan 0,02 N Na2S2O3 sampai warna kuning hampir hilang, ditambahkan 0,5 ml larutan pati 1 % dan dititrasi kembali sampai warna biru mulai hilang. Dihitung angka peroksida yang dinyatakan dalam mili-equivalen dari peroksida dalam setiap 1000 g sampel.

Gambar 2. Diagram Alir Prosedur Pembuatan Karbon Aktif.

Pengeringan

Karbonisasi

Penggilingan

Aktifasi

Karbon Aktif

Pengepresan

Minyak Jelantah

Despicing

Netralisasi

Bleaching Kolom adsorben bentonit, karbon aktif serbuk,

pasir kuarsa

Bleaching Kolom adsorben karbon

Gambar 3. Diagram Alir Prosedur Penjernihan Minyak Jelantah

Angka Peroksida =

Keterangan :

Angka peroksida = Derajat kerusakan pada minyak

V Na2S2O3 = Volume titrasi Na2S2O3

N Na2S2O3 = Normalitas larutan Na2S2O3

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisa Pengaruh Jenis Aktifator dan Waktu Aktifasi Karbon Aktif terhadap % Berat FFA pada Penjernihan Minyak Jelantah dengan Adsorben Campuran Bentonit, Karbon Aktif Serbuk, dan Pasir Kuarsa.

Tabel 2. Standar mutu minyak goreng berdasarkan SNI 3741-2002 No Kriteria Uji Persyaratan

1 Bau Normal 2 Rasa Normal

3 Warna Muda jernih 4 Asam lemak bebas Max 0,3 %

5 Bilangan peroksida Max 2 meq/Kg

Sumber: Adang dkk (2011).

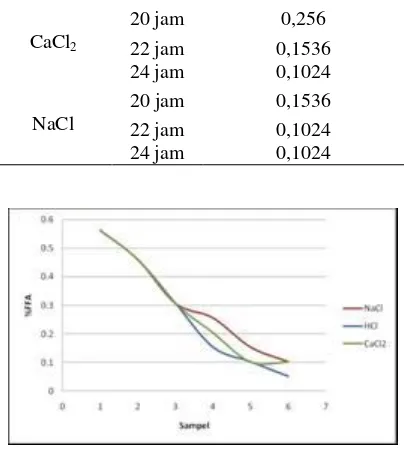

Tabel 3. % Berat FFA pada Minyak Goreng Hasil Adsorbsi dengan Campuran Bentonit,

Karbon Aktif Serbuk, dan Pasir Kuarsa

Sampel % FFA Minyak Jelantah 0.5632 Despicing 0.4608 Netralisasi 0.3072

HCl

20 jam 0.2048 22 jam 0.1024 24 jam 0.0512

CaCl2

20 jam 0,256 22 jam 0,1536 24 jam 0,1024

NaCl

20 jam 0,1536 22 jam 0,1024 24 jam 0,1024

Gambar 4. Grafik pengaruh zat aktifator dan waktu aktifasi karbon aktif terhadap % berat FFA pada penjernihan minyak jelantah menggunakan adsorben campuran bentonit, karbon aktif serbuk, dan pasir kuarsa.

Pada gambar 4 merupakan grafik pengaruh zat aktifator dan waktu aktifasi pada saat pembuatan karbon aktif dari biji kelor terhadap persentase FFA pada penjernihan minyak goreng bekas menggunakan adsorben campuran bentonit, karbon aktif serbuk, dan paasir kuarsa. Secara umum dari grafik diatas terlihat bahwa semakin lama waktu aktifasi yang digunakan, maka persentase FFA akan semakin kecil. Hal tersebut menandakan bahwa semakin lama waktu aktifasi maka semakin besar asam lemak bebas yang di serap oleh karbon aktif. Persen FFA yang terkecil terjadi pada aktifator HCl dengan lamanya waktu aktifasi 24 jam sebesar 0,0512% berat. Sedangkan persen FFA terbesar terjadi pada aktifator NaCl dengan waktu aktifasi 20 jam sebesar 0.1024% berat. Pada sampel awal (minyak jelantah) didapatkan persen FFA sebesar 0,5632 sedangkan setelah penjernihan nilai FFA terendah didapatkan sebesar 0,0512% berat.

Hasil Analisa Pengaruh Jenis Aktifator dan Waktu Aktifasi Karbon Aktif terhadap % berat FFA pada Penjernihan Minyak Jelantah dengan Adsorben Karbon Aktif Pres.

goreng bekas menggunakan adsorben karbon aktif membran. Secara umum dari grafik diatas terlihat bahwa semakin lama waktu aktifasi yang digunakan, maka persentase FFA akan semakin kecil. Hal tersebut menandakan bahwa semakin lama waktu aktifasi maka semakin besar asam lemak bebas yang di serap oleh karbon aktif. Persen FFA yang terkecil terjadi pada aktifator HCl dengan lamanya waktu aktifasi 24 jam sebesar 0,1024% berat. Sedangkan persen FFA terbesar terjadi pada aktifator NaCl dengan waktu aktifasi 20 jam sebesar 0.3072% berat. Pada sampel awal (minyak jelantah) didapatkan persen FFA sebesar 0,5632% berat sedangkan setelah penjernihan nilai FFA terendah didapatkan sebesar 0,1024% berat.

Tabel 4. % Berat FFA pada Minyak Goreng Hasil Adsorbsi dengan Karbon Aktif Pres

Sampel % FFA Minyak Jelantah 0.5632 Despicing 0.4608 Netralisasi 0.3072

HCl

20 jam 0.256 22 jam 0.1536 24 jam 0.1024

CaCl2

20 jam 0,256 22 jam 0,2048 24 jam 0,2048

NaCl

20 jam 0,3072 22 jam 0,2048 24 jam 0,1536

Gambar 5. Grafik pengaruh zat aktifator dan waktu aktifasi karbon aktif terhadap % berat FFA pada penjernihan minyak jelantah menggunakan adsorben karbon aktif pres.

Hasil Analisa Pengaruh Jenis Aktifator dan Waktu Aktifasi Karbon Aktif terhadap Angka Peroksida pada Penjernihan Minyak Jelantah dengan Adsorben Campuran

Bentonit, Karbon Aktif Serbuk, dan Pasir Kuarsa

Pada gambar 6 merupakan grafik pengaruh zat aktifator dan waktu aktifasi pada saat pembuatan karbon aktif dari biji kelor terhadap angka peroksida pada penjernihan minyak goreng bekas menggunakan adsorben karbon aktif membran. Secara umum dari grafik diatas terlihat bahwa semakin lama waktu aktifasi yang digunakan, maka angka peroksida akan semakin kecil. Hal tersebut menandakan bahwa semakin lama waktu aktifasi maka semakin besar asam lemak bebas yang di serap oleh karbon aktif. Angka peroksida yang terkecil terjadi pada aktifator HCl dengan lamanya waktu aktifasi 24 jam sebesar 1,2 Meq/Kg Sedangkan angka peroksida terbesar terjadi pada aktifator NaCl dengan waktu aktifasi 20 jam sebesar 2,8 Meq/Kg. Pada sampel awal (minyak jelantah) didapatkan angka peroksida sebesar 6,2 Meq/Kg sedangkan setelah penjernihan angka peroksida terendah didapatkan sebesar 1,2 Meq/Kg.

Tabel 5. Angka Peroksida pada Minyak Goreng Hasil Adsorbsi dengan Campuran Bentonit,

Karbon Aktif Serbuk, dan Pasir Kuarsa

Sampel Angka Peroksida Minyak Jelantah 6,2

Despicing 4,4 Netralisasi 3,8

HCl

20 jam 2,2 22 jam 1,6 24 jam 1,2

CaCl2

20 jam 2,4 22 jam 1.8 24 jam 1,6

NaCl

Gambar 6. Grafik pengaruh zat aktifator dan waktu aktifasi karbon aktif terhadap angka peroksida pada penjernihan minyak jelantah menggunakan adsorben campuran bentonit, karbon aktif serbuk, dan pasir kuarsa.

Hasil Analisa Pengaruh Jenis Aktifator dan Waktu Aktifasi Karbon Aktif terhadap Angka Peroksida pada Penjernihan Minyak Jelantah dengan Adsorben Karbon Aktif Pres

Tabel 6. Angka Peroksida pada Minyak Goreng Hasil Adsorbsi dengan Karbon Aktif Pres

Sampel Angka

Peroksida

Minyak Jelantah 6,2 Despicing 4,4 Netralisasi 3,8

HCl

20 jam 2,8 22 jam 2,0 24 jam 1,8

CaCl2

20 jam 2,4 22 jam 2 24 jam 1,6

NaCl

20 jam 3,2 22 jam 2,6 24 jam 3,0

Gambar 7. Grafik pengaruh zat aktifator dan waktu aktifasi karbon aktif terhadap angka peroksida pada penjernihan minyak jelantah menggunakan adsorben karbon aktif pres.

Pada gambar 7 merupakan grafik pengaruh zat aktifator dan waktu aktifasi pada saat pembuatan karbon aktif dari biji kelor terhadap angka peroksida pada penjernihan minyak goreng bekas menggunakan adsorben karbon aktif membran. Secara umum dari grafik diatas terlihat bahwa semakin lama waktu aktifasi yang digunakan, maka angka peroksida akan semakin kecil. Hal tersebut menandakan bahwa semakin lama waktu aktifasi maka semakin besar asam lemak bebas yang di serap oleh karbon aktif. Angka peroksida yang terkecil terjadi pada aktifator HCl dengan lamanya waktu aktifasi 24 jam sebesar 1,8 Meq/Kg Sedangkan angka peroksida terbesar terjadi pada aktifator NaCl dengan waktu aktifasi 20 jam sebesar 3,2 Meq/Kg. Pada sampel awal (minyak jelantah) didapatkan angka peroksida sebesar 6,2 Meq/Kg sedangkan setelah penjernihan nilai FFA terendah didapatkan sebesar 1,8 Meq/Kg.

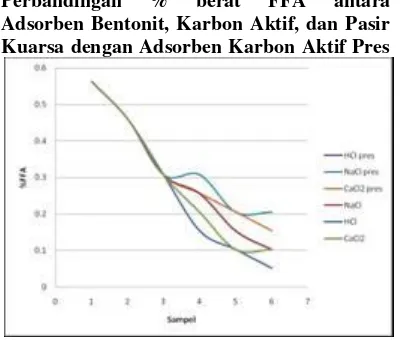

Perbandingan % berat FFA antara Adsorben Bentonit, Karbon Aktif, dan Pasir Kuarsa dengan Adsorben Karbon Aktif Pres

Gambar 8. Perbandingan % berat FFA antara Adsorben Bentonit, Karbon Aktif, dan Pasir Kuarsa dengan Adsorben Karbon Aktif Pres.

Pada gambar 8 terlihat bahwa daya serap kolom yang menggunakan adsorben campuran bentonit, karbon aktif serbuk, dan pasir kuarsa lebih baik dibandingkan dengan daya serap menggunakan adsorben karbon aktif press terhadap asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak.

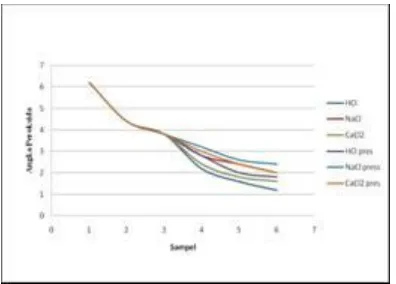

Pada gambar 9 terlihat bahwa daya serap kolom yang menggunakan adsorben campuran bentonit, karbon aktif serbuk, dan pasir kuarsa lebih baik dibandingkan dengan daya serap menggunakan adsorben karbon aktif press terhadap Angka Peroksida yang terkandung dalam minyak.

Gambar 9. Perbandingan Angka Peroksida antara Adsorben Bentonit, Karbon Aktif, dan Pasir Kuarsa dengan Adsorben Karbon Aktif Pres.

4. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenis activator karbon aktif yang terbaik dalam penyerapan asam lemak bebas pada minyak goreng bekas adalah HCl dengan waktu aktivasi 24 jam dengan hasil %FFA sebesar 0,0512 % pada campuran bentonit, karbon aktif serbuk, dan pasir kuarsa dan 0,1024 % pada karboan aktif pres. Sedangkan untuk menurunkan angka peroksida yang terbaik adalah karbon aktif yang diaktivasi menggunakan activator HCl dengan waktu aktivasi 24 jam yaitu sebesar 1,2 Meq/Kg pada campuran bentonit, karbon aktif serbuk, dan pasir kuarsa dan 1,8 Meq/Kg pada karbon aktif pres. Jika dibandingkan adsorbsi dengan menggunakan adsorben campuran bentonit, karbon aktif serbuk dan pasir kuarsa lebih baik jika dibandingkan karbon aktif pres.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous. 2003. Syarat Mutu dan Uji Arang Aktif SII No. 0258-88. Balai Perindustrian dan Perdagangan : Palembang.

Arnas, Ika., Dkk. 2010. Pengaruh Suhu Interaksi Minyak Goreng Bekas dengan Menggunakan Karbon Aktif

Biji Kelor Terhadap Angka Iodin dan Angka Peroksida. Universitas Islam Negeri : Malang.

Mu’jzjah Siti. 2010. Pembuatan dan

Karakterisasi Karbon Aktif dari Biji Kelor Menggunakan Pengaktif NaCl. Universitas Islam Negeri : Malang. Badan Standarisasi Nasional. 2002. SNI

01-3741-2002 : Minyak Goreng. Jakarta. Busmin. 2004. Pembuatan Karbon Aktif dari

Kayu Gelam. Jurusan Teknik Kimia UNSRI. Indralaya.

Cheremisinoff, N. P. 1993. Carbon Adsorption of Pollutant Controll. Jhon Willey & Sons. Canada.

H, Pohan. 1993. Prospek Penggunaan Karbon Aktif dalam Industri. Warta IHP. Bogor.

Isnijah. 1990. Pengembangan Bahan Baku Kimia Karbon Aktif. Puslitbang Kimia Terapan LIPI. Jakarta.

Ketaren. 2008. Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Mukarromah, L. 2008. Efektifitas Bioflokulan Biji Kelor dalam Mengurangi Kadar Cr (VI). Universitas Islam Negeri : Malang.

Pasaribu, N. 2004. Minyak Buah Kelapa Sawit.

Universitas Sumatera Utara : Medan.

Plantamor. 2012. (Kelor Moringa Oleifera Lamk) diakses pada 29 juli 2012 dari http://www.plantamor.com/index.php? plant=866.

Pujiarti,R. 2007 Mutu Arang Aktif dari Limbah Kayu Mahoni (Swietenia macrophylla King) sebagai Bahan Penjernih Air.

http://www.google.com. Jakarta. Sudrajat. 1985. Pengaruh Beberapa Faktor

terhadap Sifat Arang Aktif. Jurnal Penelitian Hasil Hutan. Bogor.

Rahmawati, Anis. 2001. Metode Penurunan Mangan (Mn) dari dalam Air Menggunakan Metode Filtrasi. Universitas Sebelas Maret : Surakarta. Riyanto, A. 1994. Bahan Galian Industri