AL-SYAUKĀNĪ

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag.)

Oleh

Kansul Fikri Syah NIM: 11140340000257

PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1441 H / 2019 M

v

KANSUL FIKRI SYAH

Risywah dalam Tafsir Fatḥ al-Qadīr Karya al-Syaukānī

Wacana sosial dan permasalahan di Indonesia yang terus diperbincangkan adalah masalah risywah atau suap menyuap. Tahun ini (2019) survei Transparency International: The Global Coalition Against

Corruption merilis temuannya yang mengejutkan, Indeks Persepsi Korupsi

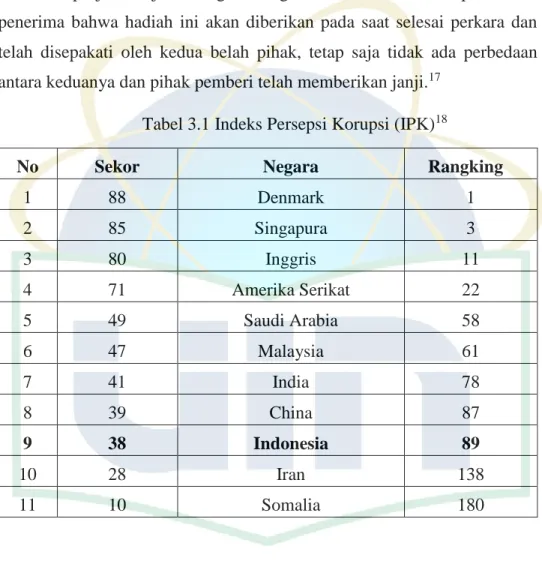

(IPK) pada tahun 2018 memaparkan Indonesia naik satu poin, dari 88 menjadi 89, masih jauh di bawah Singapura (3) dan Malaysia (61), namun di atas Filipina (99) dan Thailand (99). Maraknya aktivitas risywah yang terjadi, membuat penulis ingin melihat dari kacamata penafsiran al-Syaukānī (w. 1834) dalam tafsirnya Fatḥu al-Qadīr. Ia dipilih karena pernah menjabat sebagai qadi atau hakim di Yaman, kala menjabat ia melakukan berbagai kebijakan salah satunya melawan risywah.

Metode yang digunakan dalam menganalisa risywah dalam tafsir

Fatḥu al-Qadīr, yaitu menggunakan metode tematik atau mauḍhū’i. Penulis

menghimpun ayat-ayat yang berkaitan erat dengan risywah yang terdapat dalam al-Quran, kemudian mengklasifikasikan dan memilih ayat yang menurut penulis perlu untuk dijadikan bahan kajian lebih mendalam di penelitian ini.

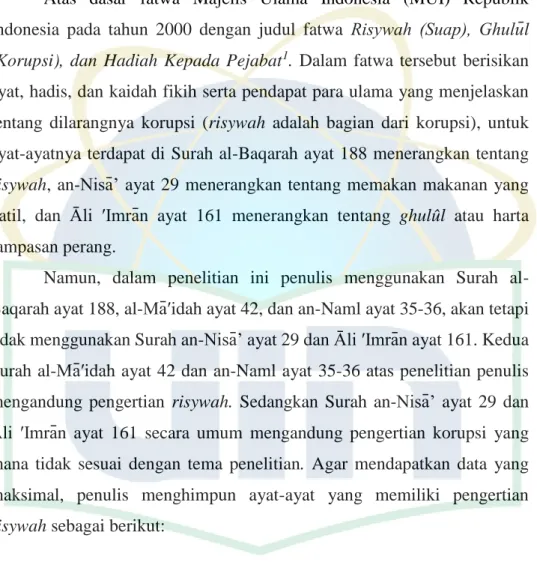

Kesimpulannya adalah, dalam al-Quran sendiri tidak ada kata

risywah atau “

ِ ة

ِ شِ و

ِ ر

”, namun berdasarkan penafsiran atau pendapatal-Syaukānī menunjukkan bahwa al-Baqarah ayat 188 pada kata “

ِ ل طا ب ل بِ

”, al-Māʹidah ayat 42 pada kata “ِ ت حُّسل ل

”, dan an-Naml ayat 35-36 pada kata “ِ ةَّي د بِ

”, di dalamnya terkandung makna atau pengertian risywah. al-Syaukānī mengemukakan risywah dalam tafsirnya sebagai berikut.Pertama, tidak diperbolehkannya seorang memberikan risywah kepada

hakim ketika sedang menangani suatu perkara, apabila hakim telah memenangkan perkaranya dengan cara menyuap maka seorang tersebut telah melakukan hal batil (hal ini berlaku kepada seluruh umat). Kedua, Kaum Yahudi amat suka memberikan risywah kepada hakim (pemuka agamanya) untuk mengubah suatu hukum perihal hukuman bagi pezina.

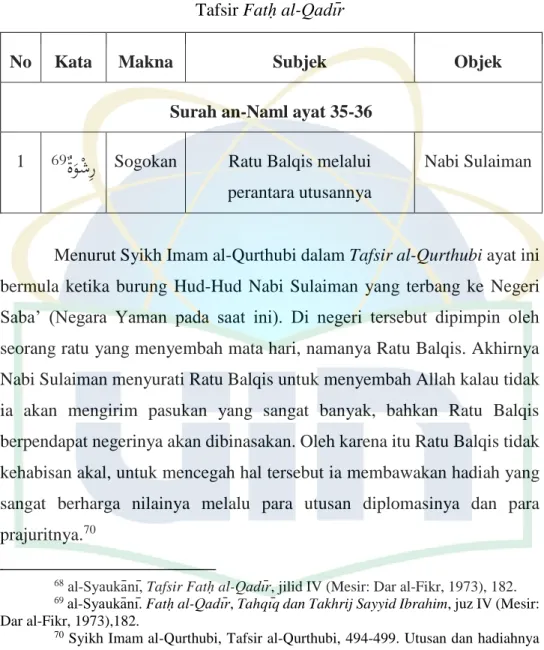

Ketiga, Ratu Balqis ingin memberikan hadiah (risywah) kepada Nabi

Sulaiman namun ia menolaknya. Ratu Balqis berkata, “Apabila ia

(Sulaiman) serang raja maka ia akan menerima hadiah tersebut, sebaliknya apabila ia seorang nabi maka ia akan menolaknya”.

vi

ِ ب

ِ سِ م

ِ

ِ الل

ِ

َِّرلا

ِ ح

ِ نِ

َِّرلا

ِ حِ ي

ِ م

Assalamu’alaikum. Wr. Wb. Segala puji hanya milik Allah, sang

pencipta alam beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Hanya kepada-Nya penulis meminta petunjuk, arahan, dan memohon kemudahan di setiap langkah beserta urusan yang sedang dihadapi. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan makhluk, penyampai ajaran untuk menuntun manusia menuju jalan yang diridai-Nya.

Skripsi adalah semacam suatu tugas yang menandakan berakhirnya proses pendidikan di bangku kuliah. Namun, bagi penulis selesainya skripsi ini menjadi langkah awal penulis untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut ke jenjang pendidikan di atasnya, amin. Proses penulisan skripsi ini cukup lama mulai awal Bulan Mei 2019 hingga rampung pada Hari Rabu 4 September 2019, baru mendapat persetujuan dari dosen pembimbing penulis. Ada banyak rintangan dan kendala di dalamnya, dari proses kelengkapan administrasi, mencari rujukan referensi, hingga beberapa kegiatan lainnya. Untuk referensi, penulis mencari buku-buku di toko

online, beberapa jurnal di Google Scholar, Waqfeya, LIPI, One Search, Moraref, dan lainnya. Beberapa di Perpustakaan di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta; Perpustakaan Umum, Perpustakaan Fakultas (PF) Ushuluddin, PF Syariah dan Hukum, Perpustakaan Pasca Sarjana, Pusat Studi al-Quran, Iman Jama Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, hingga buku-buku koleksi pribadi teman-teman penulis. Namun, secara efektif dan kontinu proses penulisan skripsi beserta editannya, ketika dikalkulasikan kurang lebih hanya memakan waktu dua bulanan lamanya.

vii

maupun tidak langsung, skripsi ini rampung. Tidak ada kata lain untuk mereka kecuali ucapan terima kasih, semoga Allah membalas semua jasa-jasa mereka sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik, amin. Penulis mengungkapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, M.A selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Yusuf Rahman, M.A sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta jajaran, dan stafnya.

3. Dr. Eva Nugraha, M.A selaku Ketua Program Studi (Prodi) dan Fahrizal Mahdi, Lc,. MIRKH sebagai Sekretaris Prodi Ilmu al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta—meskipun keduanya baru menjabat, terobosan kebijakannya sangat membantu terhadap percepatan proses skripsi. Serta tak lupa kepada Dr. Lilik Umi Kultsum, M.A dan Banun Binaningrum, M.Pd., selaku ketua dan wakil Prodi yang menjabat sebelumnya.

4. Dr. Hassani Ahmad Said, M.A selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan beberapa masukan-masukan, dan koreksi untuk merampungkan skripsi ini. 5. Dr. Ahsin Sakho Bin Muhammad, M.A selaku dosen pembimbing

akademik.

6. Dr. Suryadinata, M.Ag dan Dr. M. Zuhdi Zaini, M.Ag selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan-masukan terhadap isi skripsi ini.

7. Kepada orang tua penulis; Ahmad Saedi dan Honnayah, yang tidak pernah lelah mendoakan dan memberikan semangat, nasihat, masukan untuk tetap fokus mengerjakan skripsi ini. Nasihat mereka

viii

Nabila, beserta seluruh keluarga sanak saudara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

8. Para kawan aktivis di; Ikatan Mahasiswa Bata-Bata (IMABA), Forum Mahasiswa Madura (FORMAD), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) INSTITUT, Forum Mahasiswa Ciputat (FORMACI), dan lainnya.

9. Kepada saudara-saudara penulis senasib seperjuangan di Jakarta; Riza Nur Mahbobi, Lutfiadi, dan Fadlul Haq Ramadani

10. Teman-teman Basecamp Cabang, teman angkatan; Nur Kholis Swandy, Abdurahman, Ubaidillah, Miftahul Munir, dan Ahmad Muzayyan, teman kosan; Ihwanur Rifqi, pendidik kompre baca kitab; Khoirul Anam, Moh. Roki’in, yang membantu menerjemahkan kitab Rizqiyatun Hozaituna dan teman perkongsian; Zainunddin serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Hanya kepada Allah penulis berharap, siapa pun yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah membalasnya, memberikan kesehatan, optimisme, kemudahan segala urusan, dan takdir baik menyertainya, amin.

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.

Kota Tangerang Selatan, 20 Desember 2019

Kansul Fikri Syah NIM: 11140340000257

ix

COVER

LEMBAR JUDUL...i

LEMBAR PERNYATAAN PENULIS...ii

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING ...iii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI...iv

ABSTRAK...v KATA PENGANTAR...vi DAFTAR ISI...viii TRANSLITERASI...xi DAFTAR TABEL...xvii BAB I PENDAHULUAN...1 A. Latar Belakang...1 B. Identifikasi Masalah...7

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah...8

D. Tinjauan Pustaka...10

E. Metodologi Penelitian...11

F. Sistematika Penulisan...16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BIOGRAFI AL-SYAUKĀNĪ DAN TAFSIR FATḤU AL-QADĪR...18

A. Biografi al-Syaukānī...18

1. Sejarah Hidup...18

2. Aktivitas Keilmuan...20

B. Karakteristik Tafsir Fatḥu al-Qadīr...22

1. Pengenalan Tafsir Fatḥu al-Qadīr...22

x

BAB III DESKRIPSI UMUM TENTANG RISYWAH...29

A. Pengertian Risywah...29

B. Perbedaan Risywah dan Hadiah...33

BAB IV ANALISIS AYAT-AYAT TENTANG RISYWAH DALAM TAFSIR FATḤ AL-QADĪR KARYA AL-SYAUKĀNĪ...36

A. Ayat-Ayat Tentang Risywah...36

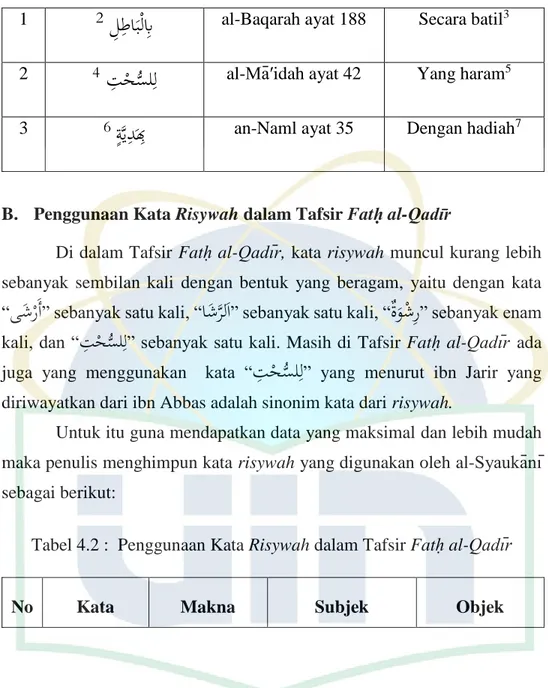

B. Penggunaan Kata Risywah dalam Tafsir Fatḥu al-Qadīr...37

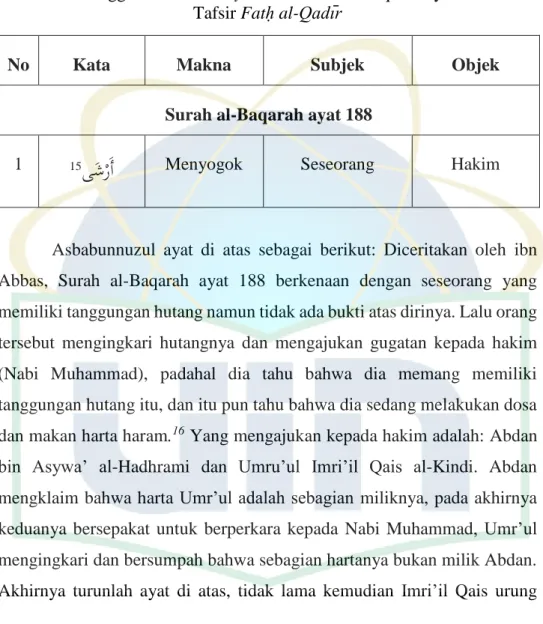

C. Surah al-Baqarah Ayat 188...38

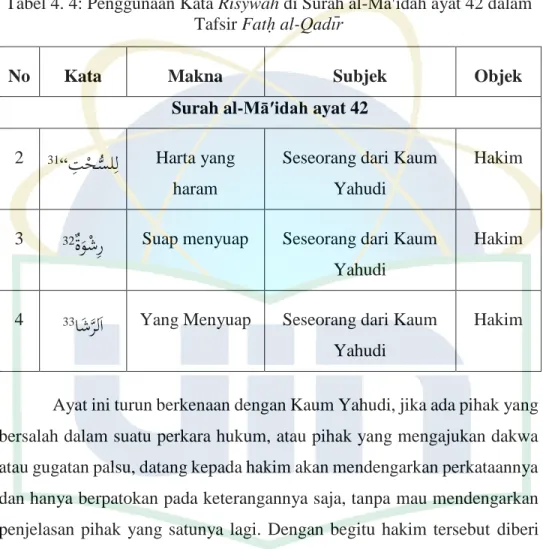

D. Surah al-Māʹidah Ayat 42...44

E. Surah an-Naml Ayat 35-36...53

BAB V PENUTUP...59

A. Kesimpulan...59

B. Saran...59

DAFTAR PUSTAKA...61 Lampiran

xi

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. 1. Padanan Aksara

Huruf Arab Huruf Latin Keterangan

ا

Tidak dilambangkanب

B Beت

T Teث

ṡ es dengan titik atasج

J Jeح

ḥ ha dengan titik bawahخ

Kh ka dan haد

D Deذ

Ż zet dengan titik atasر

R Erxii

ش

Sy es dan yeص

ṣ es dengan titik bawahض

ḍ de dengan titik bawahط

ṭ te dengan titik bawahظ

ẓ zet dengan titik bawahع

‘ Koma terbalik di atas hadapkanan

غ

Gh ge dan haف

F Efق

Q Qiك

K Kaل

L Elم

M Emن

N Enو

W Wexiii

ء

’ Apostrofي

Y Ye2. Vokal

Vokal terdiri dari dua bagian, yaitu vokal tunggal dan vokal rangkap. Berikut ketentuan alih aksara vokal tunggal:

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan

ﹷ

A Fatḥahﹻ

I Kasrahﹹ

U ḌammahAdapun vokal rangkap ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut: Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan

ِﹷ

ي

Ai a dan iﹷ

ِو

Au a dan u3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang dalam bahasa Arab dilambangakan dengan harkat dan huruf, yaitu:

xiv

ِ ى

Ā a dengan topi di atasِ ي ى

Ī i dengan topi di atasِ وُ ى

Ū u dengan topi di atas4. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam system aksara Arab dilambangkan dengan huruf

لا

dialih aksarakan menjadi huruf ‘l’ baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl.5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam system tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda (

ﹽ

), dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kataةرورض

لا

tidak ditulis ad-ḍarūrah tapi al-ḍarūrah.6. Tā’ Marbūṭah

Kata Arab Alih Aksara Keterangan

ةقيرط

Ṭarīqah Berdiri sendiriةيملاسلإاِةعمالجا

Al-jāmi‘ahxv

benda

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, alih aksara huruf kapital ini juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), antara lain untuk menuliskan permukaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama seseorang, dan lain-lain. Jika nama seseorang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama tersebut. Misalnya: Abū ‘Abdullāh Muhammad al-Qurṭubī bukan Abū ‘Abdullāh Muhammad Al-Qurṭubī

Berkaitan dengan judul buku ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dengan alih aksaranya, demikian seterusnya. Jika terkait nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Contoh: Nuruddin al-Raniri tidak ditulis dengan Nūr al-Dīn al-Rānīrī.

8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja, kata benda, maupun huruf ditulis secara terpisah. Berikut contohnya dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan diatas:

xvi

ِ نوُن ك مِ با ت كِ فِ

Fī kitābin Makِ نآ رُق لاِ نوُرَّ ب د ت يِ لا ف أ

Afalā yatadabbarūna al-Qur’ānaِ نوُرَّه طُم لاِ َّلَ إُِهُّس يَِ لَ

Lā yamassuhū illa al-Muṭahharūna9. Singkatan

Huruf Latin Keterangan

Swt, Subḥāh wa ta‘ālā

Saw, Ṣalla Allāh ‘alaih wa sallam

QS. Quran Surat

M Masehi

H Hijriyah

w. Wafat

MSI Mushaf Stndar Indonesia

xvii Tabel 3. 1: Tabel 4. 1: Tabel 4. 2: Tabel 4. 3: Tabel 4. 4: Tabel 4. 5:

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)...35 Ayat-Ayat Tentang Risywah...36 Penggunaan Kata Risywah dalam Tafsir Fatḥu al-Qadīr...37

Penggunaan Kata Risywah di Surah al-Baqarah ayat 188 dalam Tafsir Fatḥu al-Qadīr...39

Penggunaan Kata Risywah di Surah al-Māʹidah ayat 42 dalam Tafsir Fatḥu al-Qadīr...45

Tabel 4. 5: Penggunaan Kata Risywah di Surah an-Naml ayat 35-36 dalam Tafsir Fatḥu al-Qadīr...54

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana sosial dan problem di Indonesia yang terus diperbincangkan adalah masalah risywah (suap-menyuap/korupsi). Risywah sudah menjadi permasalahan Indonesia banyak kelompok yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejari), dan Polisi karena telah ketahuan melakukan risywah. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia risywah masuk ke dalam kejahatan korupsi. Lembaga survei Transparency International: The

Global Coalition Against Corruption yang dilakukan baru-baru ini tahun 2019 tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 memaparkan Indonesia naik satu poin 88 menjadi 89, masih di bawah Singapura (3), Malaysia (61), India (78), dan China (87), namun di atas Filipina (99) dan Thailand (99).1

Oleh karenanya, banyak masyarakat yang lebih bersifat pesimis terhadap langkah pemberantasan risywah di Indonesia, bahkan di antaranya sudah ada yang bersifat pesimistis.2 Selain itu, mengingat bahwa risywah

merupakan kejahatan yang tergolong extra-ordinary crime (kejahatan luar biasa), karena apa yang dihasilkan dari risywah telah membawa akibat langsung khususnya masalah ekonomi, yaitu berimbas di semua sektor

1 Survei yang dilakukan oleh lembaga Transparency International: The Global Coalition Against Corruption tahun 2018 terkait tren perkembangan korupsi di dunia. Lebih lengkapnya lihat: Transparency International: The Global Coalition Against Corruptio, Corruption Perceptions Index 2018 (Berlin: Transparency International, 2019), 2-4. Diakses 5 Juni 2019,

https://www.transparency.org/files/content/pages/2018_CPI_ExecutiveSummary.pdf 2 Lebih jelasnya, baca buku: INDEF, Korupsi di Indonesia (Jakarta: INDEF, 1998).

termasuk rakyat.3 Meskipun hanya segelintir orang atau elit yang

melakukan, namun dampaknya akan dirasakan oleh semua kalangan. Dalam hal ini Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs dalam Tafsir Qurannya menyebutkan:

“... menggambarkan kehidupan bersama dalam masyarakat ini, sebagai suatu kumpulan orang-orang yang berlayar dalam sebuah perahu. Ada seorang penumpang yang perlu air, pikirnya: Supaya lebih cepat, baik

kugerek4 saja dekat tempatku ini. Jika perbuatan itu dibiarkan oleh

penumpang-penumpang yang lain, bukanlah orang yang membuat lubang di perahu itu saja yang karam, melainkan seluruh penumpang di dalam akan

tenggelam semuanya....”5

Seperti yang telah digambarkan di atas, perbuatan yang dilakukan hanya satu orang saja, namun dampaknya akan dirasakan oleh semua orang. Budi Irawan dalam tulisannya yang berjudul ‘Rasuah’ mengatakan bahwa risywah jika diindonesiakan kata ‘rasuah’6. Kata risywah jika diindonesiakan menjadi ‘rasuah’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, rasuah adalah korupsi. Jadi risywah bisa juga dikatakan korupsi, meskipun risywah adalah salah satu dari beberapa modus di dalam korupsi itu sendiri. Dalam KBBI korupsi adalah penyelewengan atau penyalah gunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan

3 Syaiful Ilmi, “Melacak Term Korupsi dalam al-Quran Sebagai Epistemologi Perumusan Fikih Anti Korupsi,” Khatulistiwa, vol.1, no.1, (Maret, 2011): 1.

4 Lubangi.

5 Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs, Tafsir Quran, cet. IV (Jakarta: Penerbit Widjaya Djakarta, 1967), 68. Ingin lebih mengetahui dampak akan korupsi bisa baca: JM. Muslimin, “Korupsi: Pengertian, Sebab, dan Dampaknya,” Dalam Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam, ed. Chaider S. Bamualim dan JM. Muslimin (Jakarta: Center for the Study Religion and Culture, 2006), 15-43.

sebagainya) untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain7. Jadi kata risywah dalam KBBI berubah atau diindonesiakan menjadi kata ‘rasuah’

Sedangkan, KPK menjelaskan bahwa risywah (suap-menyuap) adalah bagian dari korupsi itu sendiri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, membagi tindak pidana korupsi ke dua kelompok. Pertama, kejahatan korupsi itu sendiri. Kedua, kejahatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kejahatan dalam kelompok kedua sebenarnya bukan korupsi. Akan tetapi, karena berkaitan dengan korupsi, maka juga dianggap sebagai pidana korupsi.8 Tindak pidana korupsi dalam kelompok pertama dibagi menjadi tujuh bagian, yakni tindakan; merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, ‘suap-menyuap’, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, dan gratifikasi.9

Dalam al-Quran tidak ada term secara khusus yang menerjemahkan arti risywah, hanya saja ada yang agak bersentuhan atau maknanya bermuatan risywah atau suap menyuap, yaitu di dalam Surah al-Baqarah ayat 188, al-Māʹidah ayat 42, dan Surah an-Naml ayat 35-36.

Sedangkan dalam Bahasa Arab risywah sebagai berikut. Secara etimologis kata risywah berasal dari bahasa Arab “

َ و

َ ش

َ يَ ر

-َ

َا

َ رَ ش

”

yang masdar atau verbal naoun-nya bisa dibaca“

َ ة

َ شَ و

َ ر

”َ”

َ وَ ة

َ رَ ش

”

atau“

َ وَ ة

َ رَ ش

”

(hurufnya ra’-nya dibaca kasrah, fatḥah atau ḍammah) berarti“

َ عَ ل

َ لا

”

yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas

7 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. V (Jakarta: Departemen Pendidikan Bahasa Indonesia, 2016), 305.

8 Hafdzil Alim, dkk., Jihad Nadhlatul Ulama Melawan Korupsi Jakarta: Lakpesdam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2016), 22.

tentang makna kata risywah, ia mengatakan bahwa kata risywah terbentuk dari kalimat

“

َ وَ خ

َ فلاا

َ رَ ش

”

yaitu, anak burung merengek-rengek ketika mengangkat kepalanya kepada induknya atau disuapi.10Dalam sejarah Islam sendiri praktek risywah juga telah ditemukan, yaitu sejak zaman Nabi Muhammad sendiri. Sebagaimana ditemukan, masyarakat Islam khususnya pada periode Madinah, telah merupakan suatu masyarakat yang terorganisir secara rapi. Bahkan dinyatakan bahwa Madinah sendiri merupakan sebuah negara kota yang diperlengkapi dengan suatu konstitusi yang belakangan dikenal dengan Konstitusi Madinah. Itu berarti di sana telah terdapat suatu struktur dan adanya kekayaan publik untuk mengelola dan mendanai kepentingan penyelenggara kekuasaan itu.11

Selain itu posisi strategis Mekkah dan Madinah pada 5 M telah menjadi pusat perekonomian, transaksi perdagangan, dan menjadi jalur sutera antara Yaman dan Suriah. Tentu yang namanya suap menyuap menjadi hal yang lumrah untuk memuluskan kepentingan bisnisnya12. Dengan demikian, dapatlah dibuat suatu hipotesis bahwa dalam masyarakat tersebut tentu ada risywah dalam bentuk pengoperasian yang lain, mungkin.

Ada sebuah hadis yang amat menentang keras akan risywah:

َ عَ ن

ََ ث

َ وَ

َ ب

َ َََن

َ لا

ََ لَ ع

َ نَ

َ رَ س

َ وَ ل

َ

َ للا

َ ََ

َ ل

ى

َ

َ اللَ

َ عَ لى

َ يَ هَ

َ وَ

َ سَ ل

َ مَ

َ رلا

َ شا

َ وَي

ََ اَ

لَ رَ ت

َ ش

ي

ََ يَ غ

َ ن

َ لاَ

َ ذ

َ يَ

َ ي

َ ش

َي

َ بَ يَ ن

َ هَ م

َا

Dari Tsauban, ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap; orang yang disuap; dan orang yang menghubungkan, yaitu orang yang berjalan di antara keduanya.” (HR. Ahmad).13

10 ibn Manzhūr, Lisānul al-‘Arab, jilid XIV (Bairut: Dārul al-Sadīr, t. t), 322. 11 Syamsul Anwar, “Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadis,” Jurnal Hermenia, vol.4, no.1, (Januari 2005): 6.

12 Philip K. Hitti, Historiy of the Arabs, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), 61.

Ini menjadi bukti dan bertanda bahwa risywah sudah ada sejak itu. Pada awal-awal penyebaran Islam pun sudah ada praktek suap menyuap, hal ini terjadi ketika hijrahnya Kaum Muslim dari Mekkah ke Habasyah (Etiopia). Ada dua orang utusan Kaum Quraisy yaitu Abdullah bin Abu Rabi’ah dan Amru bin Ash, (yang saat itu belum memeluk Islam), keduanya membawa hadiah berupa barang yang sangat berharga untuk membujuk Raja Najasy, tujuannya hanya satu yaitu untuk menyogok sehingga mengusir Kaum Muslim dari Habasyah serta tidak mendapatkan perlindungan—namun lagi-lagi hadiah tersebut tidak diterima dan ditolak oleh Raja Najasy serta tidak dapat mempengaruhinya.14

Pun di zaman kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, suatu ketika ia sedang berada di kantor untuk suatu pekerjaan lembur. Ketika ada keluarganya masuk ke dalam kantor tersebut, lampu-lampu yang nyala itu dimatikan, dengan alasan harus dibedakan antara urusan keluarga dengan urusan pemerintahan, karena lampu-lampu yang menyala itu adalah fasilitas negara, otomatis buat kepentingan pemerintah untuk umat bukan keluarga atau pun pribadi.15

Dalam al-Quran sendiri ada beberapa ayat yang menerangkan tentang risywah atau serupa, misal dalam Surah al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman:

14 Akibat perlakuan Kaum Quraisy yang semena-mena kepada Kaum Muslim, berupa pengecualian, dilarang berdagang dengan Kaum Quraisy (kafir), penyiksaan yang bertubi-tubi, akhirnya sebagian Kaum Muslim memilih untuk hijrah ke Habasyah. Lebih lengkapnya baca: Abdul Manaf, “Najasyi Yang Anti Sogok,” Majalah Hukum Varian Peradilan, no.324, (November, 2012), 77-81

15 Abdul Malik, “Belajar dari Lampu Padam dan Sepotong Roti Umar bin Abdul Aziz: Sebagai Prototipe Teladan Sikap Antikorupsi,” Majalah Hukum Varian Peradilan, no.324 (November 2012), 74.

َ مَاًق ي ر فَا و ل ك أ ت لَ ما ك لْاَ لَ آَْا بَِا و ل د ت وَ ل طا ب ل بَ م ك ن ي بَ م ك لا و م اَآْ و ل ك تََ لَ و

َ م لَ بَ ا نلاَ لا و م اَ ن

َ ن و م ل ع تَ م ت ن ا و

(

٨١١

)

“Dan Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah. 188).16

al-Syaukānī mengomentari dalam Tafsir Fatḥ al-Qadīr cukup rinci perihal masalah risywah, misal dalam Surah al-Baqarah ayat 188 di atas. Ia berpendapat, bahwa keputusan hakim tidak dapat membenarkan perkara yang salah menjadi benar dan tidak pula menyalahkan perkara yang benar menjadi salah, baik berkenaan dengan harta maupun dengan kemaluan17. Oleh karenanya tidak diperkenankan menyuap hakim, dengan harapan yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah. Apabila ia menyuap hakim, lalu hakim tersebut memenangkan putusan atau perkara tersebut, maka ia termasuk orang yang memakan harta yang batil dan itu dilarang.18

Amat jelas sekali dalam penjelasan al-Syaukānī di Surah al-Baqarah ayat 188, di larangnya penyuapan terhadap hakim, di mana demi menguntungkan dan memberi putusan yang berpihak pada penyuap.19

Penjelasan tentang risywah ini amat menarik sekali untuk dikaji lebih mendalam, mengingat banyaknya kasus-kasus risywah yang melanda Indonesia. Tiap hari di media cetak mau pun elektronik terus bermunculan,

16 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf al-Quran Terjemahan (Jakarta: Nur Publishing, 2009), 297.

17 al-Syaukānī, Tafsir Fatḥ al-Qadīr, terj. Penerjemah Tim Pustaka Azzam, cet, I, jilid I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 731.

18 al-Syaukānī, Tafsir Fatḥ al-Qadīr, 732.

19 Hafdzil Alim, dkk, Jihad Nadhlatul Ulama Melawan Korupsi, 23. Lebih jelasnya lihat Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 di buku: ____, Undang-Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2017).

baik elit politik, pemangku jabatan, dan perusahaan-perusahaan pemerintah tertangkap oleh KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Inilah yang membuat penulis ingin lebih jauh lagi serta lebih mendalami wacana

risywah dalam al-Quran.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditemukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut: arti risywah, ayat-ayat risywah dalam Quran, perbedaan antara risywah dan hadiah, biografi tafsir Fatḥ

Qadīr dan Syaukānī, penafsiran ayat-ayat risywah dalam tafsir Fatḥ al-Qadīr, arti kandungan makna di tiap-tiap ayat, sebab turunnya

masing-masing ayat, dan beberapa pandangan mufasir tentang risywah.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Adapun pembatasan masalahnya yaitu hanya fokus pada Surah al-Baqarah ayat 188, Surah al-Māʹidah 42, dan Surah an-Naml ayat 35-36. Lalu penulis mengambil tokoh mufasir al-Syaukānī (w. 1834). Tokoh ini dipilih karena ia pernah menjabat sebagai qadi atau hakim di Negeri Yaman pada zaman pemerintahan al-Mansur (w. 1809) dan al-Mahdi (w. 1835). Ketika menjabat sebagai qadi, ia melakukan berbagai kebijakan yang cukup kontroversial salah satunya ditegakkannya keadilan dan memerangi

risywah.

Adapun mengenai ayat-ayat dalam al-Quran tentang risywah atau suap menyuap, atau pun penafsiran al-Syaukānī yang di dalamnya mengandung makna risywah, maka proses pencariannya penulis menggunakan kitab dan beberapa buku; Mu’jam Mufahras li Fadzi

al-Qurān al-Karīm20, Ensklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata21, Ensiklopedia al-Quran Dunia Islam Modern22, Kunci dan Klasifikasi Ayat-Ayat al-Quran23, Indeks al-Qur’an: Panduan Mencari Ayat al-Quran

Berdasarkan Kata dasarnya24, Indeks Terjemah al-Quranul-Karim25, dan Konkordasi Quran: Panduan Kata Dalam Mencari Ayat Quran26, untuk mengelompokkan dan mengumpulkan kata atau makna-makna yang mengandung pengertian risywah.

Setelah dilakukan pencarian maka penulis menemukan 3 ayat yang lafaznya mengandung makna risywah, yaitu di; Surah al-Baqarah ayat 188 dalam kata “

َ ل طا ب ل ب

”, al-Māʹidah 42 dalam kata “َ ت حُّسل ل

”, dan an-Naml ayat 35-36 dalam kata “َ ة ي د بِ

”, makna risywah dalam ketiga lafaz tersebut atas dasar pendapat al-Syaukānī dalam tafsirnya. Dalam tafsirnya al-Syaukānī menggunakan kata 27“ىَ شَ رَ أ

”, 28“َ ت حُّسل ل

”, 29“َ ة و ش ر

”, dan 30“ا ش رل ا

” untuk menunjukkan risywah atau suap menyuap.

20 Muhammad ’Abd al-Baqi, Mu’jam al-Mufahras li al-Fadzi al-Qurān al-Karīm (Bairūt, Dar al-Fikr, 1994)

21 Pusat Studi al-Quran, Enskikolopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata (Jakarta: Lentera Hati, 2007)

22 HM. Sonhaji, Ensiklopedia al-Quran Dunia Islam Modern (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Primayasa, 2003)

23 A. Hamid Hasan Qolay, Kunci dan Klasifikasi Ayat-Ayat al-Quran (Bandung, Penerbit Pustaka, 1989)

24 Azharuddin Sahil, Indeks al-Qur’an: Panduan Mencari Ayat al-Quran Berdasarkan Kata dasarnya (Jakarta, Penerbit Mizan, 1996)

25 A. Hamid Hasan Qolay, Indeks Terjemah al-Quranul-Karim (Jakarta, PT. Inline Raya Jakarta, 1997)

26 Ali Auda, Konkordasi Quran: Panduan Kata Dalam Mencari Ayat Quran (Jakarta, PT. Pustaka Literasi Antar Nusa, 1997)

27 al-Syaukānī. Fatḥ al-Qadīr, Tahqiq dan Takhrij Sayyid Ibrahim, jilid I (Mesir: Dâr al-Fikr, 1973), 342.

28 al-Syaukānī. Fatḥ al-Qadīr, Tahqiq dan Takhrij Sayyid Ibrahim, Jilid II, (Mesir: Dâr al-Fikr, 1973), 59.

29 al-Syaukānī. Fatḥ al-Qadīr, 60. 30 al-Syaukānī. Fatḥ al-Qadīr, 63.

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan yang dapat dipetakan adalah: Bagaimana penafsiran dan pandangan al-Syaukānī

tentang risywah atau suap menyuap dalam Tafsir Fatḥ al-Qadīr.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran al-Syaukānī mengenai

risywah.

2. Untuk mengetahui implikasi terhadap realita yang terjadi melalui pemikiran al-Syaukānī.

3. Sebagai salah satu pera syarat penulis agar dapat mendapatkan gelar Sarjana Agama (S. Ag).

Adapun manfaat dari penelitian ini terlihat dari segi teoritis dan praktisnya:

1. Dalam aspek teoritis

a. Memberikan wawasan tambahan mengenai tokoh Islam (Syaukānī) yang penafsirannya beraliran bi ra’yi dan bi

al-ma’tsur.

b. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai risywah dalam pandangan al-Syaukānī.

c. Membantu masyarakat awam mengetahui mana hal yang termasuk risywah dan mana itu yang masuk kategori hadiah. 2. Dalam aspek praktis

a. Karya ilmiah ini amat berguna bagi mahasiswa yang hendak menambah keilmuannya dan menjadi referensi dalam memberikan proses mengajar di fokus masing-masing.

Penelitian ini dapat sedikit pemahaman mengenai risywah melalui pandangan al-Syaukānī.

b. Sebagai karya ilmiah tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang pendidikan al-Quran dan tafsir khususnya yang berkaitan dengan masalah risywah sehingga mahasiswa Ilmu al-Quran dan Tafsir dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan risywah.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan karya tulis yang lainnya, penulis menelusuri beberapa penelitian atau pun kajian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya hasil penelitian ini menjadi acuan penulis untuk tidak mengangkat sudut pandang yang sama, sehingga diharapkan kajian ini benar-benar bukan hasil plagiat dari kajian sebelumnya:

1. Muhammad Nurul Irfan dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi di

Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah, secara garis besar buku

ini menerangkan tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, korupsi menurut fikih jinayah masuk dalam kategori jarimah takzim. Tindak pidana korupsi tidak bisa dianalogikan dengan jarimah sarīqah atau tindak pidana pencurian dan jarimah hirābah atau tindak pidana perampokan. Sebab tindak pidana pencurian dan perampokan masuk dalam wilayah jarimah hudud yang aturan tekniknya telah disebutkan di dalam al-Quran dan terhadapnya tidak berlaku kias.31

31 Muhammad Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah, 1-16. Dari judulnya sudah jelas sekali, buku ini mendialogkan korupsi dalam sudut pandang fikih jinayah. Selain itu dalam buku Muhammad Nurul Irfan dalam judul buku yang berbeda yaitu; “Gratifikasi Kriminalitas Seksualitas dalam Hukum

2. Dalam buku yang berjudul Jihad Melawan Korupsi ingin menjelaskan mengapa Indonesia menjadi surga bagi para koruptor, salah satu penyebab utamanya adalah yakni hukum di Indonesia mudah dijual belikan dengan harga murah. Oleh karena itu risywah sebagai kejahatan yang luar biasa, cara pemberantasannya yakni dengan cara yang luar biasa pula.32

3. Kemudian ada buku tulisan Hafdzil Alim, dkk. dengan judul Jihad

Nadhlatul Ulama Melawan Korupsi. Buku ini menjelaskan bahwa

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia tidak boleh berdiam diri, melihat marak dan tingginya kasus suap menyuap yang menimpa negeri ini, oleh karenanya maka harus melawan dengan literasi keislaman yaitu melalui pendekatan fikih korupsi.33

4. Syamsul Anwar yang menulis jurnal berjudul Sejarah Korupsi dan

Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadis yang dimuat di Jurnal Hermenia Universitas Islam Negeri

Sunan Kali Jaga Yogyakarta pada tahun 2005. Tulisan ini ingin

Pidana Islam”, menjelaskan perihal gratifikasi yang juga disebut dengan risywah, suap, atau pun sogok merupakan salah satu bentuk korupsi yang dalam prakteknya dapat melibatkan pengusaha dan penguasa. Sementara itu, mengenai kriminalitas seksual, hal tersebut erat kaitannya dengan gratifikasi karena pelayanan seks merupakan salah satu bentuk gratifikasi. Lihat di Muhammad Nurul Irfan, Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2014). Dalam tema yang sama Muhammad Nurul Irfan dalam bukunya “Korupsi dalam Hukum Pidana Islam” menjelaskan tentang, Indonesia bukan Negara Islam, walaupun data agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) mayoritas adalah warganya yang berstatus Muslim. Sehingga tampaknya bagaikan pepesan kosong bicara hukum pidana Islam di negeri ini, namun sebagai sebuah bentuk tanggung jawab, atau setidaknya sebagai sebuah ungkapan keprihatinan, wacana pemberantasan korupsi ala hukum pidana Islam perlu diperhatikan. Konsep hukum takzir yang ditawarkan oleh hukum pidana Islam tidak selamanya harus berupa hukum ringan melainkan bisa saja takzir berupa hukuman keras dan tegas seperti hukuman mati. Lihat di Muhammad Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2011).

32 Masdar Hilmy, “Panggilan Jihad Melawan Korupsi,” Dalam Jihad Melawan Korupsi , ed. HCB Dharmawan dan al-Soni BL de Rosari (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2005), 112.

mencoba melakukan kajian mendalam terhadap sejarah korupsi dan usaha-usaha pemberantasannya di zaman Nabi Muhammad SAW berdasarkan data hadis. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah adakah praktek korupsi di zaman Nabi Muhammad SAW dan jika ada bagaimana Nabi Muhammad SAW menyikapinya.34

5. M. Helmi Umam menulis jurnal dengan judul Pandangan Islam

Tentang Korupsi yang dimuat di Jurnal Tassawuf dan Pemikiran

Islam tahun 2013. Di jurnal ini menjelaskan Islam menawarkan semangat juang untuk melawan korupsi. Melihat korupsi secara proporsional bisa membuat bangsa ini tidak hanya terpaku dengan cara bangsa asing soal bagaimana mengatasi korupsi. Perlibatan spirit keislaman yang tegas, penguatan produk hukum dan aturan serta tinjauan ulang menyangkut penghukuman dan pendidikan bagi pelakunya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan.35

6. Ahmad Jurin Harahab menulis jurnal berjudul Risywah dalam

Perspektif Hadis, jurnal ini ingin menerangkan tentang risywah

merupakan pemberian hadiah kepada pegawai pemerintahan dengan harapan segala keinginan penyuap diloloskan kasusnya atas musuhnya di pengadilan. Kadang dianggap sebagai suatu pemberian yang biasa saja, karena mereka tidak bisa membedakan mana kategori suap dan mana pemberian, padahal antara hadiah dan suap cukup jauh berbeda.36

7. Hassani Ahmad Syamsuri dengan judul tesisnya Corak Pemikiran

Kalam Tafsir Fath al-Qadīr: Telaah Atas Pemikiran al-Syaukānī

34 Syamsul Anwar, “Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadis.”, 2.

35 M. Helmi Umam, “Pandangan Islam Tentang Korupsi,” Teosofi: Jurnal Tassawuf dan Pemikiran Islam, Vol.3, no.2 (Desember 2013): 479.

36 Ahmad Jurian Harahab, “Risywah dalam Perspektif Hadis,” Diroyah, Vol.2, no.2, (Maret, 2018): 1.

dalam Teologi Islam Dalam tesis ini, dijelaskan sangat detail

mengenai riwayat hidup Imam al-Syaukān, metode kitab Tafsir Fatḥ

al-Qadīr dan pemikirannya terhadap al-Quran yang dituang dalam

karyanya. Dalam karya ini lebih menitik fokuskan adalah corak kalam al-Syaukānī.37

8. Mukarramah Ahmad, dengan judul tesisnya Fath al-Qadīr Karya

Imam al-Syaukānī: Sebuah Kajian Metodologi. Tesis ini

menjelaskan tentang bagaimana metodologi yang digunakan oleh al-Syaukānī dalam menyusun Tafsir Fatḥ al-Qadīr. Penelitian ini berdasarkan pada asumsi bahwa al-Syaukānī dalam menyusun tafsirnya menggabungkan atau memadukan antara pendekatan bi

al-ma’tsur dan bi al-ra’yi. Selain itu Tesis ini bertujuan untuk

mengetahui profil Tafsir Fatḥ al-Qadīr, metodologi penafsiran, kelebihan dan keterbatasan yang terdapat di dalamnya, serta pengaruh kitab tersebut dalam perkembangan Ilmu Tafsir.38

9. Skripsi karya Anis Khoiru Ummah seorang sarjana Ilmu al-Quran dan Tafsir tahun 2017 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan skripsi Gratifikasi dalam Quran Menurut Ahmad Mustofa

al-Maraghi dalam Tafsir al-al-Maraghi. Skripsi ini menjelaskan tentang

gratifikasi yang merupakan pemberian di luar gaji yang telah ditentukan. Skripsi ini ingin menjawab tentang gratifikasi menurut pandangan Ahmad Mustofa al-Maraghi dan seperti apa penafsirannya.39

37 Hassani Ahmad Said, “Corak Pemikiran Kalam Tafsir Fath al-Qadīr Telaah atas Pemikiran al-Syaukānī dalam Teologi Islam” (Tesis S2.,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).

38 Mukarramah Ahmad, “Fath al-Qadīr Karya Imam al-Syaukānī: Sebuah Kajian Metodologi” (Tesis S2., Universitas Islam Negeri Salahuddin Makassar, 2015).

39 Lebih jelasnya baca: Anis Khoiru Ummah, “Gratifikasi dalam al-Quran Menurut Ahmad Mustofa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi” (Skripsi S1., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

10. Muhib Rosyidi seorang sarjana Tafsir Hadis tahun 2010 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Kontekstualisasi

Hadis-Hadis Korupsi: Sebuah Kajian Hadis-Hadis Maudu’i. Skripsi ini ingin

menjelaskan tentang korupsi bukan hal yang baru di dunia Islam sehingga bentuk kontekstualisasi hadis adalah hal kemutlakan yang harus.40

Melihat penelitian yang telah ada seperti yang telah disebutkan di atas, meskipun tema yang dilakukan oleh penulis ada kesamaan, namun jelas berbeda isi yang dibahas hal ini bisa dilihat dari judul-judul yang disajikan.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode tematik atau mauḍhū’i, yaitu metode menafsirkan al-Quran berdasarkan tema-tema tertentu41. Adapun langkah-langkah penulis lakukan sebagai berikut; Pertama, menetapkan masalah yang akan dibahas. Kedua, melacak dan menghimpun masalah yang dibahas tersebut dengan menghimpun ayat-ayat al-Quran yang membicarakannya. Tiga, mempelajari ayat-ayat demi ayat-ayat yang berbicara tentang tema yang dipilih sambil memperhatikan asbabunnuzul. Empat, menyusun rumusan ayat al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat sesuai dengan temanya, khususnya jika berkaitan dengan hukum, atau kronologi kejadiannya jika berkaitan dengan kisah, sehingga tergambar peristiwanya dari awal hingga akhir. Lima, memahami korelasi (munāsabah) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. Enam,

40 Muhib Rosyidi, “Kontekstualisasi Hadis-Hadis Korupsi: Sebuah Kajian Hadis Maudu’i” (Skripsi S1., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

41 M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Surat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Quran (Tangerang, Lentera Hati, 2013), 387.

menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematis, dan utuh. Tujuh, melengkapi penjelasan-penjelasan dengan ayat, riwayat sahabat, dan lain-lainnya yang relevan bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas. Delapan, setelah tergambar secara keseluruhan kandungan ayat-ayat yang dibahas, langkah berikutnya adalah menghimpun masing-masing ayat pada kelompok uraian ayat dengan menyisihkan yang terwakili, atau menkompromikan antara ‘ām dan khāsh, muthlaq dan muqayyad, atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga keseluruhannya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan sehingga lahir satu simpulan tentang pandangan al-Quran menyangkut tema yang dibahas.42

1. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini berdasarkan penelitian pustaka (library research), sehingga data yang diperoleh berdasarkan hasil riset pustaka. Hal itu karena kadang kala untuk memahami suatu persoalan atau gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau masyarakat maka memerlukan studi pendahuluan (preliminary research)43.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini penulis menggunakan al-Quran terbitan Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 2009. Sebagai rujukan utama penulis menggunakan Tafsir Fatḥ al-Qadīr: al-Jāmi Bāina Fannī

al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilmu al-Tafsīr yang dicetak di Mesir

dengan penerbitDar al-Fikr pada tahun 197344 dan diimbangi dengan buku terjemahannya dengan judul yang sama, terbitan Pustaka Azzam

42 Lebih jelasnya lihat: M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Surat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Quran, 389-390.

43 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

44 Bentuk Portable Document Format (PDF) bisa dilihat atau download: kapasan-darulfalah.blogspot.com/2013/06/download-kitab-tafsir-fathul-qodir-asy.html?m=1

pada tahun 2008. Kemudian yang menjadi rujukan sekunder seperti buku, jurnal, tesis, skripsi, dan artikel lainnya untuk menambah bahan referensi mengenai penelitian ini.

3. Metode Analisa Data

Dalam proses menganalisa data, penulis menggunakan metode deskripsi analisis. Penulis ingin menguraikan apa adanya diskusi mengenai risywah di dalam tafsir Fatḥ al-Qadīr serta pemikirannya, untuk itu penulis mengambil ayat-ayat al-Quran yang berkaitan atau mengandung makna risywah di dalamnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama berisikan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan signifikasi penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Di dalam bab ini penulis berangkat dari penjabaran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau suap-menyuap yang marak terjadi di Indonesia, setelah itu penulis mendefinisikan apa itu risywah atau suap menyuap menurut; KBBI, melihat seperti apa hukum risywah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1995, dari sudut pandang Kamus Bahasa Arab, dan menjabarkan di ayat-ayat apa saja yang terkandung pengertian risywah. Setelah itu penulis menambahkan sejarah risywah di zaman Nabi Muhammad beserta memunculkan hadis tentang risywah. Baru setelahnya penulis memberikan sedikit gambaran tafsir al-Syaukānī di Surah al-Baqarah ayat 188 tentang

risywah.

Bab kedua menjelaskan biografi singkat, aktivitas keilmuan Syaukānī dan gambaran umum tafsir Fatḥ Qadīr, motivasi kenapa

al-Syaukānī menulis tafsir Fatḥ al-Qadīr serta metode yang digunakan dalam tafsir Fatḥ al-Qadīr. Poin besar di dalam bab ini adalah melihat sejarah kehidupan al-Syaukānī dari berbagai segi, agar kerangka penulisannya lebih komprehensif dan memudahkan para pembaca sebelum menerangkan dan beranjak ke bab setelahnya.

Bab ketiga, setelah menjelaskan gambaran umum tentang tentang al-Syaukānī dan Tafsir Fatḥ al-Qadīr. Maka dalam bab ini penulis akan mendefinisikan seperti apa risywah itu sendiri dan memberi gambaran perbedaan antara risywah dan hadiah. Karena pada realitas kehidupan sehari-harinya amat sulit membedakan di mana itu masuk kategori risywah dan di mana itu kategori hadiah. Oleh karenanya penulis penting untuk menjabarkan kedua perbedaan tersebut guna tidak terjadi simpang siur dan arah yang jelas dalam penulisan skripsi ini.

Bab keempat, setelah mengurai definisi risywah dan perbedaannya dengan hadiah. Maka dalam bab ini penulis menjelakan tentang analisa penafsiran al-Syaukānī tentang risywah dan ditambah beberapa mufasir lainnya. Di bab ini barisan poin-poin besar tentang risywah di mana di dalamnya berisikan tafsir al-Syaukānī tentang risywah dan untuk memperkuat pendapat al-Syaukānī, penulis sedikit menambahkan pandangan mufasir lain seperti Hamka, Quraish Shihab, ibn Katsir, al-Qurthubi, Wahbah az-Zuhaili, dan Ahmad Mustofa al-Maraghi.

Bab kelima adalah penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Di bab penutup ini, penulis memberikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang ada di bab pertama, agar skripsi ini menjadi sebuah pembahasan yang utuh tentang risywah. Setelah bab lima, ada daftar pustaka serta lampiran fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai risywah.

18

TINJAUAN UMUM TENTANG BIOGRAFI AL-SYAUKĀNĪ DAN TAFSIR FATḤ AL-QADĪR

A. Biografi al-Syaukānī 1. Sejarah Hidup

al-Syaukānī memiliki nama lengkap Muḥammad bin Ali bin Muḥammad ‘Abdullah bin al-Ḥasan bin Muḥammad bin Ṣalaḥ bin Ibrāhīm bin Muḥammad al-‘Afif bin Muḥammad bin Rizq, sampai kepada Khaisyah ibn Zabād ibn Qāsim ibn Marhabah al-Akbar ibn Mālik Ibn Rabī’ah ibn al-Da’ām al-Syaukānī al-Ṣan’ānī al-Yamanī, ‘Abū Abdillah. Lahir di Hijratu al-Syakan bagian dari Wilayah Khaulan di Yaman, pada Hari Senin siang pada tanggal 28 Dzu al-Qa’dah 1173 hijriah (H) /1760 masehi (M) dan wafat pada Rabu malam tanggal 17

Jumād al-Akhīr 1250 H/1834 M1 dalam usia sekitar 78 tahun, ia

dimakamkan di pemakaman Khuzaimah.

Ia dikenal dengan julukan “al-Syaukānī”, julukan ini bahkan mengalahkan ketenaran nama aslinya. Julukan ini pertama-tama hanya dikenal di Kota Sana’a.2 Namun lambat laun menyebar dengan luas. Sebenarnya, julukan ini bukan menisbahkan pada seseorang, melainkan menisbahkan kepada salah satu desa yang ada di as-Sahanīyah, dari Kabilah Khaulan, yang letaknya tidak jauh dari Kota Sana’a. Inilah desa di mana Iman al-Syaukānī dilahirkan tepatnya disebut Desa Hijratu al-Syaukānī.3

al-Syaukānī dibesarkan dalam lingkungan keluarga luhur dan berilmu, keluarga ini memiliki posisi yang tinggi di masa kejayaan

1 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukānī Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Logos, 1999), 53.

2 Ibu Kota Yaman.

3 Syaikh Muhammad al-Jamal, Biografi Sepuluh Imam Besar, terj. M. Khaled Muslih, Imam Awaluddin, cet. IV (Jakarta: Pustaka al-Khatsar, 2008), 256.

pemerintahan Dinasti Zahidiyah,4 di mana ayahnya saat itu termasuk

salah satu hakim dan ulama besar, oleh karenanya ia mewariskan hidupnya secara total untuk mengajarkan dan mendidik anaknya tersebut. Ayahnya bernama, Ali al-Syaukānī (1130-1211 H) telah mempersiapkan anaknya semenjak kecil agar dapat mewarisi keilmuannya, sehingga al-Syaukānī sebelum masuk sekolah—tepatnya sebelum menginjak umur 10 tahun, ia telah menghafal al-Quran dengan baik dan benar, ribuan hadis, fikih, Bahasa Arab, nahwu, syair, prosa serta sastra di waktu masa kanak-kanaknya.5

Tidak banyak informasi yang dapat diketahui tentang masa kecilnya. Tetapi dengan kesibukannya dalam menghafalkan al-Quran dan berbagai matan keilmuan menunjukkan bahwa masa kecilnya hanya dihabiskan dalam belajar dan menghafal. Tetapi dari “tanggal lahir dan wafatnya” diketahui bahwa al-Syaukānī hidup dalam Periode Pertengahan6 (1250 - 1800 M) dan memasuki awal Periode Modern7 (1800 dan seterusnya). Seperti di bagian Dunia Islam lainnya,

4 Dinasti di Yaman, ayahnya ditugaskan untuk menjadi hakim kerajaan, namun ia mengundurkan diri sebelum dua tahun menjelang ajalnya.

5 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukānī Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, 54.

6 Periode Pertengahan (1250-1800 M), juga dibagi menjadi dua fase. Pertama fase kemunduran (1250-1500), di zaman ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan Suni dan Syiah dan demikian juga dengan Arab dan Persia. Pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup makin meluas di kalangan umat Islam. Demikian pula dengan tarekat serta pengaruh negatifnya. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan melemah. Umat Islam di Spanyol dipaksa masuk Kristen atau keluar dari daerah itu. Kedua, fase Kerajaan Besar (1500-1800 M) yang dimulai Zaman Kemajuan (1500-1700 M) dan Zaman Kemunduran (1700-1800 M). Tiga kerajaan besar yang dimaksud adalah Kerajaan Turki Usmani (Ottoman Empire) di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Lihat: Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, cet. V, jilid I (Jakarta: UI Press 2015), 76-85.

7 Periode ini merupakan Zaman Kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir di tahun 1801 M, membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kemajuan dan kekuatan Barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan blance of power yang telah pincang dan membahayakan Islam. Lihat: Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, 86.

perkembangan ilmu pengetahuan di Yaman, sekalipun tidak seburuk di wilayah lain, tidak dapat dikatakan telah mencapai kemajuan yang berarti.8 Diakui sendiri oleh al-Syaukānī bahwa kebekuan dan taklid yang melanda Kaum Muslim semenjak abad ke-4 masehi yang mempengaruhi akidah mereka, mereka telah banyak dibuai oleh bidah dan khurafat sehingga terjauh dari tuntutan Islam yang sebenarnya. Dalam situasi dan kondisi seperti inilah al-Syaukānī di lahirkan.9

Dalam situasi dan kondisi demikianlah ia dilahirkan. Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri, bahwa sering seorang tokoh muncul ketika keadaan suatu umat sedang dilanda krisis, Nabi Muhammad SAW sendiri muncul di tengah-tengah masa jahiliah, ibn Taimiyyah muncul ketika Islam dilanda kebekuan berpikir, disusul oleh muridnya, ibn Qayyim. Demikian pula agaknya, al-Syaukānī.10

2. Aktivitas Keilmuan

Pada awal belajarnya, ia banyak menelaah kitab-kitab sejarah dan adab. Setelah itu ia menempuh perjalanan mencari riwayat hadis dengan sima’ dan talaqi kepada para ulama hadis hingga ia mencapai derajat imamah dalam ilmu hadis.11 Ia senantiasa menggeluti ilmu

hingga berpisah dari urusan dunia. Selain sosok ayah yang cukup memberi pengaruh, lingkungan atau wilayahnya cukup memberi sumbangan besar pula dalam proses pergulatannya dalam mencari ilmu, al-Syaukānī menceritakan:

8 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukānī Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, 55.

9 Hassani Ahmad Said, “Corak Pemikiran Kalam Tafsir Fatẖ al-Qadīr Telaah atas Pemikiran al-Syaukānī dalam Teologi Islam” (Tesis S2., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), 28.

10 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukānī Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, 52.

11 Hassani Ahmad Said, “Corak Pemikiran Kalam Tafsir Fatẖ al-Qadīr Telaah atas Pemikiran al-Syaukānī dalam Teologi Islam”, h. 31.

“Dusun Hijrah ini sangat makmur dan dimakmurkan oleh orang-orang mulia lagi saleh dari sejak lama, di mana darinya senantiasa lahir orang ulama pada setiap generasinya dan berpengaruh dalam setiap wilayah yang mereka tempati. Mereka sangat memuliakan para ulama pendahulu mereka, di kalangan mereka ada pula yang menjadi pemimpin besar, pembela para pemimpin, khususnya ketika pecahnya peperangan melawan Turki, tangan mereka mematuhi dalam peperangan tersebut, di antara mereka yang ikut berperang adalah para ulama yang mulia, mereka terkenal di kalangan Kaum

Khaulān sebagai seorang hakim yang adil.”12

Seperti yang telah digambarkan di atas wajar jika al-Syaukānī menempuh pendidikan dengan baik kepada para ulama-ulama di Yaman, melihat banyaknya para ulama terkemuka di sana.

Dari ayahnya, ia mempelajari Syarah al-Azhar dan Syarah al-Nazir ala Mukthasar al-Usaifiri, ia juga belajar al-Quran di bawah asuhan beberapa guru dan dikhatamkan di hadapan para al-Faqih Hasan bin Abdullah al-Habi dan ia perdalam kepada para masyayikh al-Quran di San’a. Kemudian ia menghafal berbagai matan dan berbagai disiplin ilmu: Matan al-Azhar karya al-Imam al-Mahdi, Mukthasar al-Faraid karya al-Usaifiri, Malhatul Haram, al-Kafiyah al-Syafiayah karya ibn al-Hajib, al-Tazhib karya al-Tifazani, al-Talkhis fi Ulum al-Balagah karya al-Qazawani, al-Gayah karya ibn al-Imam, Muzumah al-Jazari fi Qara’ah, ManzumahJazzar fi Arudh, Adab Bahs wa

al-Munazarah karya Imam al-Adud, dan lainnya.13

Ketekunan al-Syaukānī dalam belajar dan membaca telah dapat mengantarkannya menjadi seorang ulama. Dari itu, dalam usianya yang sangat muda, kurang dua puluh tahun, ia telah diterima oleh masyarakat Kota San’a dan sekitarnya untuk memberikan fatwa dalam

12 Mukarramah Ahmad, “Fath al-Qadīr Karya Imam al-Syaukānī: Sebuah Kajian Metodologi”, 66.

13 Untuk mengetahui guru-guru al-Syaukānī, lebih lengkapnya baca; Hassani Ahmad Said, “Corak Pemikiran Kalam Tafsir Fatẖ Qadīr Telaah atas Pemikiran al-Syaukānī dalam Teologi Islam”, 38-42.

masalah berbagai keagamaan, sementara waktu itu guru-gurunya masih hidup. Lalu, pada usia kurang tiga puluh tahun, ia telah mampu melakukan ijtihad secara mandiri, terlepas dari ikatan Mazhab Zaidiyah yang dianutnya sebelum itu.14

B. Karakteristik Tafsir Fatḥ al-Qadīr 1. Pengenalan Tafsir Fatḥ al-Qadīr

Tafsir Fatḥ al-Qadīr merupakan salah satu sumber utama dan menjadi referensi penting, dikarenakan tafsir ini menggabungkan antara riwâyah dan dirayâh. Dalam pendahuluan tafsirnya, dijelaskan bahwa tafsir ini disusun pada Bulan Rabi’ul al-Awāl tahun 1223 H dan selesai pada tahun 1229 H15. Rujukan yang digunakan oleh al-Syaukānī dalam penyusunan tafsirnya ialah: melalui kitab Abu Ja’far

al-Nuhs, Atiyyah al-Dimasyqi, ibn Atiyyah al-Andalusi, Qurthubi,

Zamarkazy, dan ulama-ulama lainnya.16

Sosok al-Syaukānī tidak bisa terlupakan dari perhatian kita terhadap kitab Tafsir Fatḥ al-Qadīr: al-Jāmi Bāina Fannī al-Riwāyah

wa al-Dirāyah min ‘Ilmu al-Tafsīr sebagai karya terbesarnya dalam

bidang tafsir. al-Syaukānī merupakan salah satu ulama Yaman yang banyak menulis dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti tafsir, hadis, ushul fikih, sejarah, ilmu kalam, filsafat, balaqah, mantik, dan lainnya. Dalam kata pengantarnya sebagai berikut:

“Segala puji bagi Allah yang menjadikan al-Quran sebagai penjelas bagi hukum-hukum yang mencangkup tentang hal yang haram dan halal, yang menjadikan rujukan bagi para cendekiawan ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, dan menjadi jawaban penting bagi penentang,

14 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukānī Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, 58.

15 Muhammad Ihsan, “Metodologi Tafsir Imam al-Shawkani dalam Kitab Tafsir Fath al-Qadīr.“ Jurnal Hunafa, vol.5, no.2, (Agustus, 2008): 207.

16 al-Syaukānī, Tafsir Fatḥ al-Qadīr, Tahqīq dan Takhrij Sayyid Ibrahim, Jilid I, (Mesir: Dar al-Fikr, 1973), 32.

obat bagi orang sakit, sekaligus penjelas bagi yang ragu. Kitab ini merupakan pegangan hidup yang kokoh, siapa yang berpegang teguh kepada kitab ini, maka dia akan mencapai kebenaran, dan siap yang mengikutinya, maka ia akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus.”17

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa al-Syaukānī amat bersemangat untuk menuangkan pemikirannya melalui tafsir, karena melihat kemuliaan dan keagungan akan al-Quran sebagai firma Allah. al-Syaukānī mengandalkan tafsirnya sebagai muara kebenaran, sehingga wajar jika ia senantiasa memberi himbauan kepada para pemikir dan peneliti untuk mempergunakan kitabnya sebagai acuan dalam rangka mencari kebenaran dan kepastian hukum.

Tafsir Fatḥ al-Qadīr merupakan salah satu kitab tafsir yang cukup penting dan tafsir ini juga salah satu kitab muktabar di zaman sekarang, tak hanya di kalangan Syiah Zaidiyah, namun juga di kalangan ahlusunah wa al-jama’ah. Meskipun al-Syaukānī menganut Syiah Zaidiyah18, namun buku-bukunya dijadikan rujukan oleh para penulis modern khususnya dalam bidang tafsir, hadis, dan ushul fikih.

17 al-Syaukānī, Tafsir Fatḥ al-Qadīr, 2.

18 Disebut Syiah Zaidiyah karena sekte ini menganut Zaid bin Ali Sebagai imam kelima, putra imam ke empat, ‘Ali Zainal ‘Abidin. Kelompok ini berbeda dengan sekte Syiah lain yang mengakui Muhammad al-Baqir, putra Zainal ‘Abidin yang lainnya, sebagai imam kelima. Dari nama Zaid bin ‘Ali inilah nama Zaidiyah ini diambil. Syiah Zaidiyah merupakan sekte yang moderat, Abu Zahra menyatakan bahwa kelompok ini merupakan sekte yang paling dekat dengan Suni, yaitu firqah Syiah yang paling dekat kepada ahli sunah dan paling lurus. Mereka tidak mengangkat imam-imamnya sampai kepada martabat kenabian, bahkan juga tidak mengangkatnya kepada martabat yang mendekatinya, tetapi mereka menganggap imam-imam mereka sebagai manusia biasa. Hanya saja mereka adalah seutama-utamanya sesudah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mengafirkan seseorang pun di antara sahabat-sahabat nabi dan terutama orang (Abu Bakar, Umar, dan Usman) yang dibaiat oleh Ali dan mengakui keimanannya. Lebih lengkapnya lihat di buku: Hassani Ahmad Said, “Corak Pemikiran Kalam Tafsir Fatẖ al-Qadīr Telaah atas Pemikiran al-Syaukānī dalam Teologi Islam, 44-54.

2. Motivasi dan Tujuan Menafsirkan

al-Syaukānī memiliki aktivitas yang beragam,19 ia sangat

sederhana dan memiliki semangat kepada pembaruan dalam kehidupan agama berdasarkan ajaran Islam. Maka ia lalu mencari metode atau pun cara bagaimana bisa menyampaikan ide dan tujuan yang ia serukan. Salah satunya dengan cara. Pertama, di bidang kehakiman yang cangkupannya sangat luas untuk menyampaikan gagasannya—hal ini bisa menjadi perbincangan oleh masyarakat terkait ide yang dilontarkan dan juga menjadi jalan paling tepat menyampaikan tujuan yang dikehendaki. Ia dipercaya menjadi hakim oleh pemerintahan Zaidiyah selama tiga pemerintahan; Mansur, al-Muthawakkil, dan al-Mahdi—salah satu kebijakannya ialah pelarangan terhadap suap menyuap dan dilarangnya taklid buta.20

Kedua, di bidang tulis menulis dan penerbitan menjadi faktor utama

dalam mencapai tujuannya tersebut.21

Dengan demikian motivasi pembaruannya al-Syaukānī dapat diperinci sebagai berikut. Pertama, anjuran kepada kreativitas, penelitian, kembali kepada sumber utama, dan meninggalkan budaya taklid22 serta meninggalkan meniru tanpa landasan ilmu dan studi. Kedua, anjuran untuk kembali kepada akidah salaf, yaitu kembali

kepada kehidupan dan jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad

19 Di antara jalan yang ia tempuh adalah dengan mengajar, mengadakan pertemuan dengan para pemuda; keduanya merupakan lapangan untuk menyebarkan apa yang ia serukan kepada masyarakat. Jalan lain adalah melalui fatwa.

20 Hassani Ahmad Said, “Corak Pemikiran Kalam Tafsir Fatẖ al-Qadīr Telaah atas Pemikiran al-Syaukānī dalam Teologi Islam”, 32.

21 Syaih Muhammad al-Jamal, Biografi Sepuluh Imam Besar, 261.

22 Sikap al-Syaukānī taklid adalah jelas, ia mengingkari secara keseluruhan, bahkan ia telah mengarang suatu kitab al-Qaul al-Mufid untuk melawan mereka yang berpegang dan menyebarkan ajaran taklid, baik kepada para ulama, hingga kepada orang awam. Menurutnya bahwa orang awam pun adalah keharusan untuk berijtihad, dan ijtihad yang dilakukan oleh mereka yang awam adalah bertanya dengan detail dalil. Lebih jelasnya, baca buku: al-Syaukānī, Tafsir Fatḥ al-Qadīr, 20

SAW dan para sahabatnya, sehingga akidah mereka benar-benar terlepas dan bersih dari unsur-unsur luar yang sama sekali bukan dari ajaran syariat dan agama, serta tunduk kepada budaya taklid yang jauh dari landasan dan pemikiran kemanusiaan.23

3. Pendekatan dan Metode Tafsir

Nama tafsir al-Syaukānī ialah Fatḥ al-Qadīr: al-Jāmi Bāina Fannī

al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilmu al-Tafsīr. Berdasarkan dari nama

tafsirnya saja sudah bisa diketahui bahwa pendekatan (manhāj) yang dipakai oleh al-Syaukānī dalam tafsirnya menggunakan dua pendekatan yaitu: bi al-riwāyah dan bi al-dirāyah.

Tafsir al- riwâyah atau dalam sebutan lain tafsir bi al-ma’sur ialah

tafsir yang berdasarkan pada al-Quran atau pun riwayat yang sahih. Menafsirkan al-Quran dengan al-Quran (ayat dengan ayat), al-Quran dengan sunah, perkataan sahabat,24 atau dengan pendapat tokoh-tokoh besar tabi’in. Pada umumnya mereka menerimanya dari pada sahabat.25

Dalam al-Tibyan karya Muhammda Ali al-Sahabuni dikatakan bahwa tafsir al-riwāyah ialah tafsir yang terdapat dalam al-Quran atau pun sunah atau pun pendapat sahabat, dalam rangka menerangkan apa yang dikehendaki Allah tentang penafsiran al-Quran berdasarkan

sunnah nabawiyyah. Dengan demikian tafsir bil al-ma’sur adalah

menafsirkan al-Quran dengan al-Quran atau pun menafsirkan al-Quran

23 Syaih Muhammad al-Jamal, Biografi Sepuluh Imam Besar, 262.

24 Karena mereka yang paling dekat kehidupannya dengan Nabi Muhammad SAW. Lihat di Syaikh Manna al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu al-Quran (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), 424.

25 Manna’ al-Qattan, Mabahitsfi’Ulum al-Quran, terj. Anur Rafiq al-Mazni, cet. XIV (Jakarta: Al-Kausar, 2014), 434.

dengan sunah nabawiyyah, atau pun menafsirkan al-Quran dengan yang dikutip pendapat sahabat.26

Sedangkan tafsir bi dirayāh atau pun dalam istilah lainnya bi

al-ra’yi. Secara bahasa al-ra’yu berati al-i’tiqadu (keyakinan), al-‘aqlu

(akal). Ahli fikih yang sering berijtihad, biasa disebut ashab al-ra’yu. Karena itu tafsir bi al-ra’yi disebut juga dengan tafsir bi al-‘aqly dan

bi al-ijtihadi, tafsir atas dasar nalar dan ijtihad.27

Menurut isilah, tafsir bi ra’yi adalah upaya untuk memahami al-Quran atas dasar ijtihad seorang ahli tafsir yang memahami betul Bahasa Arab dari segala sisinya, memahami betul lafaz-lafaznya, dan dalalahnya, mengerti syair-syair Arab sebagai dasar pemaknaan, mengetahui betul asbabunnuzul, mengarti naskh mansuh, dan menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mufasir.28

Secara selintas tafsir yang menggunakan pendekatan dirayāh lebih berorientasi kepada penalaran yang bersifat ‘aqli dengan menggunakan pendekatan kebahasaan yang menjadi dasar penjelasannya. Itulah sebabnya mengapa ulama berbeda-beda pendapat dalam penilaian tafsir bi al-ra’yi. Begitu juga hanya dengan ijtihad dan tafsir al-ra’yi yang memungkinkan akan hasil benar dan salah.

Penulis menarik kesimpulan bahwa al-Syaukānī menggunakan kedua pendekatan ini, yaitu pendekatan al-riwāyah dan al-dirayāh, yaitu memadukan antara teks dan akal atau ijtihad yang mana ini akan membuat Tafsir Fatḥ al-Qadīr semakin mapan atas kajian yang dilakukan al-Syaukānī. Untuk teknis penafsirannya Muhammad Ihsan

26 Muhammad ‘Alī al-Sabuni, al-Tibyān fî ‘Ulūm al-Qur’ān (Damsyik: Maktabah al-Ghazāli, 1981),63.

27 Anshori, Ulumul Qur’an (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 174. 28 Husein al-Dzahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun, jilid, I (al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 2003), 183.