Lapangan

1.

Pengantar

Sejujurnya, penelitian yang dilakukan ini bukan sesuatu yang menjadi kehendak pribadi. Namun adanya dorongan sewaktu penulis berkesempatan melihat secara mendalam kehidupan langsung sekelompok masyarakat Dayak serta melakukan diskusi interaktif dengan mereka. Pada tahun 1988, peneliti berkesempatan melakukan praktek lapangan untuk menyelesaikan gelas sarjana pertanian di Kalimantan Tengah dan dilanjutkan pada tahun 2008. Pada tahun 2008 selama 3 (tiga) hari peneliti berkesempatan tinggal bersama salah satu keluarga orang Dayak yang tinggal desa Tumbang Jelimo, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah guna melihat dan mengamati pola kehidupan mereka. Untuk sampai ke wilayah desa ini penulis harus menggunakan 2 (dua) jenis kendaraan. Dari Kota Palangkaraya menggunakan mobil hingga sampai di Kecamatan Manuhining + 6-8 jam karena jalan rusak berat, diteruskan dengan menggunakan ojek dari Kecamatan Manuhining ke desa Jelemo ditempuh selama + 2-3 jam.

Kesan yang selama ini dikerangkakan oleh opini publik bahwa ciri kehidupan orang Dayak adalah beringas dan suka memotong kepala orang, terutama pada saat berkonflik dengan etnis “lainnya” ternyata bukanlah sesuatu realitas yang sesungguhnya. Ternyata mereka adalah sekelompok masyarakat yang masih sederhana, bersahaja, jujur, dan mau mengenal orang lain, serta tanpa stratifikasi sosial yang ketat. Realitas seperti inilah yang kemudiaan membuat peneliti ingin kembali dan mengungkapkan mengapa orang Dayak menjadi beringas dan dengan kekuatan adat yang dimilikinya justru melakukan tindakan yang tidak “manusiawi”, yaitu memotong kepala manusia.

284

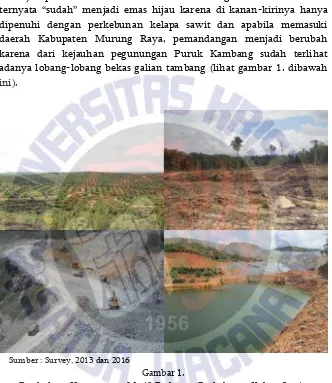

kemudiaan dari Palangkaraya menuju Murung Raya, kesan yang dulunya pedalaman Kalimantan identik dengan hutan belantara ternyata “sudah” menjadi emas hijau karena di kanan-kirinya hanya dipenuhi dengan perkebunan kelapa sawit dan apabila memasuki daerah Kabupaten Murung Raya, pemandangan menjadi berubah karena dari kejauhan pegunungan Puruk Kambang sudah terlihat adanya lobang-lobang bekas galian tambang (lihat gambar 1. dibawah ini).

Sumber : Survey, 2013 dan 2016

Gambar 1.

Pembukaan Hutan secara Masif, Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit, Eksploitasi Pertambangan, dan Lobang-lobang Bekas Tambang

gilir balik, berubah menjadi penambang emas. Dan ketika hadirnya perusahaan pertambangan dalam skala besar, tambang mereka harus digusur karena mereka tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau dikategorikan sebagai Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI). Tergusurnya usaha tambang mendorong mereka melakukan perlawanan. Dimulai dengan menggunakan identitas gerakan sebagai “penambang” dan seiring dengan perjalanan waktu mengalami transformasi menjadi identitas gerakan “masyarakat adat” dengan memanfaatkan ruang publik virtual.

Sejauh ini penelitian yang memfokuskan pada gerakan perlawanan tambang di Kalimantan Tengah jumlahnya masih terbatas, terutama gerakan perlawanan yang menggunakan simbol-simbol adat dengan memanfaatkan ruang publik virtual seperti yang dilakukan masyarakat adat Dayak Siang yang tinggal di desa Oreng Kambang. Hal ini penting mengingat penelitian ini berupaya ingin mengungkapkan bagaimana orang Dayak melakukan perlawanan terhadap tambang dengan memanfaatkan ruang publik virtual tersebut. Dalam pemahaman seperti ini tentunya dibutuhkan metode yang tepat untuk konteks yang tepat agar dapat menjawab dengan tepat realitas perlawanan yang dilakukan orang Dayak terhadap perusahaan tambang.

286

peneliti LMMDDKT diperoleh sejumlah data guna mendukung penelitian yang dimulai sejak tahun 2013 sampai tahun 2016.

2.

Tantangan Melakukan Penelitian dengan Menggunakan Studi

Kasus

Penelitian ini bersifat kualitatif atau naturalistic inquiry, mengandalkan konstruksi logika dan penggalian interpretatif berdasarkan data-data yang diperoleh baik bahan-bahan literatur yang relevan dengan topik dari masalah studi ini, serta melakukan observasi dan wawancara mendalam (Ariwiboro, 2012). Untuk melakukan kolaborasi data-data tersebut di atas, metode yang menurut peneliti tepat untuk digunakan adalah metode studi kasus. Mengacu Yin (2004) bahwa penentuan metode studi kasus sangat tergantung pada beberapa hal, yaitu: (1) tipe pertanyaan penelitiannya; (2) kontrol yang dimiliki peneliti terhadap peristiwa perilaku yang akan ditelitinya; dan (3) fokus terhadap fenomena penelitiannya. Terkait dengan hal-hal tersebut, bentuk dan pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini mengurangi peluang peneliti mengontrol peristiwa-peristiwa yang diselidiki karena antara batas fenomena dan konteks yang tidaklah jelas; dan berfokus kepada peristiwa kontemporer dalam kehidupan nyata orang Dayak, serta membutuhkan multisumber bukti sehingga metode yang digunakan adalah studi kasus.

methodology (pendekatan penelitian) menerapkan metode induksi, multivariat dan interaksi multiproses.

Pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif mengacu Bonoma (dalam McNabb, 2002) adalah mendeskripsikan suatu situasi dengan mendasarkan pada interview, arsip sejarah, observasi naturalistik dan data lain yang dibangun untuk peka terhadap konteks tempat dan waktu dimana perilaku tersebut berada. Hal ini nampaknya didasarkan pada pemikiran Stake (1994:236-237) yang menyatakan bahwa pendekatan penelitian studi kasus sering digunakan terkait dengan suatu sistem, yang kasus spesifik, dan memiliki komponen yang bekerja dalam suatu sistem yang terintegrasi (Salim, 2006: 91-101). Oleh karenanya, melalui metode studi kasus ini diharapkan dapat mengkaji secara mendalam dan menyeluruh agar dapat memperoleh gambaran mengenai gejala-gejala yang terjadi serta pola-polanya (Suparlan, 1994).

Pengalaman menggunakan penelitian studi kasus memperlihatkan sejumlah kelemahan, diantaranya, seperti peneliti tidak rapi dan menggunakan bukti samar dan bias untuk konklusi, terlalu sedikit memberi landasan bagi generalisasi ilmiah, membutuhkan waktu lama dengan dokumentasi yang berlimpah ruah. Kelemahan lain, metode ini pada umumnya kurang memberikan dasar yang kuat untuk melakukan suatu generalisasi. Disamping itu juga kemungkinan terjadinya bias akibat subyektivitas peneliti karena pemilihan topik yang cenderung lebih ke sifat dramatiknya, bukan karena sifat khas yang dimilikinya. Artinya subyektivitas peneliti dikawatirkan terlalu jauh mencampuri hasil penelitian (Aziz, 2003).

288

penelitian eksperimental, (2) studi kasus dapat digeneralisasikan ke preposisi teoritis, bertujuan mengembangkan dan menggeneralisasikan teori (generalisasi analitis) dan bukan menghitung frekuensi (generalisasi statistis), (3) menghindari uraian yang panjang dan tradisional, menyusun porsi-porsi studi kasus, membuat rancangan beberapa bagian laporan tanpa menunggu sampai akhir proses analisis data. Selain itu mengacu pada Stake (1994) bahwa metode studi kasus memberikan kategori-kategori sebagai berikut: 1) Intrinsic case studies dimana peneliti ingin memahami lebih baik terhadap subyek kasusnya sendiri, 2) Instrumental case studies, biasa digunakan oleh peneliti administrasi publik yang ingin memiliki pengertian lebih besar dan mendalam ke dalam isu spesifik, 3) Collective studies digunakan untuk rancangan multi-kasus dimana individu atau kelompok secara bersama-sama dipelajari kontribusi mereka untuk mendapat pemahaman besar tentang fenomena, suatu penduduk atau beberapa kondisi umum organisasi.

Ada tiga model atau tipe penelitian studi kasus yang diungkapkan Yin (2004), yaitu: studi kasus eksplanatoris, eksploratoris dan deskriptif. Dengan mempertimbangkan sifat dan masalah penelitian, maka tipe studi kasus yang dipilih adalah tipe studi deskriptif. Tipe atau strategi ini digunakan karena tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan kejadian atau kelaziman suatu fenomena atau jika berkenaan dengan memprediksi hasil-hasil tertentu. Pertanyaan pada studi kasus deskriptif tidak berhenti pada pertanyaan bagaimana dan mengapa, melainkan dapat dilanjutkan dengan pertanyaan apakah, siapakah, dan dimanakah (Yin, 2004). Karenanya sifat dari penelitian adalah eksploratif dan eksplanatif yang bermaksud untuk menelusuri dan kemudiaan menjelaskan perlawanan orang Dayak terhadap perusahaan pertambangan.

signifikan, artinya studi kasus yang diangkat benar-benar unik dan khas dan tidak semata-mata karena sifat dramatiknya, seperti melakukan aksi pembakaran. Kedua, studi kasus harus lengkap, artinya kasus yang diteliti memiliki batas-batas yang jelas (ada batas yang jelas antara fenomena dengan konteksnya), tersedia bukti-bukti relevan yang meyakinkan dan mendukung tujuan penelitian. Ketiga, studi kasus mempertimbangkan alternatif perspektif, terutama dalam mengantisipasi munculnya bukti-bukti atau jawaban dari perspektif yang berbeda, termasuk teori yang berbeda. Pilihannya kemudiaan adalah menggunakan studi kasus instrumental dengan kasus tunggal dan mencoba memperoleh pemahaman yang mendalam tentang subyek yang terlibat di dalamnya dalam hal ini perlawanan orang Dayak melawan Tambang.

3.

Membuka Sumber Informasi

Walaupun kami dapat memperoleh sejumlah informasi dalam penelitian ini, namun untuk masuk ke unit analisis dalam hal ini aktor-aktor gerakan perlawanan termasuk dari internet bukanlah hal yang mudah didapat. Dimulai dengan upaya membangun hubungan dengan mahasiswa berasal dari Kalimantan Tengah dan berkuliah di UKSW didapatkan sejumlah informasi tentang siapakah orang Dayak dan dinamika pembangunan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Kedekatan dengan mahasiswa membawa peneliti dapat mengunjungi pedalaman di Kalimantan Tengah pada tahun 2008.

290

Masyarakat serta Partisipasi Putra Daerah dalam Program Pembangunan. KRKT IV ini dilaksanakan dari tanggal 29-30 Juni 2009 di GPU Batang Garing, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dimana peneliti diundang dan dikutsertakan untuk mengamati seluruh proses kegiatan kongres. Kesempatan ini juga dimanfaatkan peneliti untuk melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh adat Dayak serta kelompok pemuda Dayak.

Dalam proses persiapan pelaksanaan KRKT, peneliti diajak oleh panitia pelaksana KRKT mengunjungi berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah dalam rangka mengkonsolidasikan rencana pelaksanaan KRKT. Selain mendapatkan gambaran lapangan sesungguhnya terkait dengan dinamika pembangunan yang terjadi di Kalimantan Tengah, peneliti juga dapat melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh adat di daerah yang umumnya adalah ketua LMDDKT dan juga menjadi kepala daerah, seperti di Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Timur; pejabat kepala Balai Lingkungan Hidup di Kabupaten Lamandau; serta aparat kecamatan dan desa. Perjalanan ditempuh selama 1 (satu) minggu dengan menggunakan kendaraan roda empat.

Selain mengikuti KRKT IV, peneliti juga secara khusus diudang untuk mendampingi kegiatan Ketua Presedium LMMDDKT yang juga anggota DPD RI tahun 2004-2009 dalam melakukan kegiatan “dengar pendapat” dengan warga masyarakat yang umumnya datang untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait dengan masuknya para investor yang terus mengambil tanah mereka. Kegiatan dilakukan pada tahun 2009 pada akhir masa jabatannya. Selama perjalanan, peneliti melakukan wawancara secara informal dengan Prof Usup guna memperoleh gambaran bagaimana sesungguhnya orang Dayak dimasa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Dalam diskusi tersebut, beliau mengungkapkan satu filosofi orang Dayak; Tempun Petak Mananasare yang diartikan orang Dayak sekarang semakin termarginalkan.

pemerintah daerah, Univeritas Palangkaraya, atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan LMMDDKT, seperti mengikuti rapat dengan berbagai Damang Kepala Adat yang datang dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah untuk menyampaikan laporan dan/atau permasalahan yang dihadapi mereka di daerah. Peneliti juga sering mendapingi LMMDDKT “Tabela” yaitu sayap muda Suku Dayak untuk menerima keluhan dari masyarakat dan menyusun strategi mengatasi masalah mereka.

Akses data yang lain adalah dengan memggunakan jaringan komunikasi pada media sosial khususnya dan computer mediated communication, umumnya. Mengacu pada pemikiran Furht (2010) seperti yang dikutip Purnomo (2015) ada beberapa jenis komunikasi dalam jaringan sosial. Namun dalam penelitian ini lebih menggunakan jenis komunikasi dalam jaringan sosial message khususnya facebook dan blog message khususnya website blogging. Penggunaan facebook adalah dapat memanfaatkan fitur yang ada untuk mengirimkan pesan singkat pada profil teman atau di “dinding” facebook. Biasanya pesan tersebut singkat dan dapat dilihat secara terbuka oleh semua teman (kecuali pemilik akun memberlakukan setting khusus). Untuk website blogging adalah kumpulan dari berbagai macam halaman situs yang menampilkan berbagai macam informasi terkait dengan gambaran tentang website Aeris Resource Ltd sebagai pemilik dari PT IMK, website LMMDDKT, dan website back campaign yang berisikan PT IMK Welcome to Illegal Mining.

Hubungan yang dibangun dan adanya ketersediaan jaringan komunikasi pada akhirnya sangat membantu peneliti memperoleh banyak informasi dan dokumen mendukung penelitian ini serta melakukan pemetaan terhadap contact person yang dianggap paling tahu mengenai masalah penelitian sekaligus menjadi key person.

4.

Metode Pengumpulan Data

292

fenomena yang diamati. Karenanya dalam penelitian ini, data yang digunakan tidak saja bersumber dari berbagai literatur perpustakaan dan dokumen-dokumen pendukung termasuk lewat jaringan komunikasi pada media sosial, tetapi juga data yang bersumber dari informan kunci,

Untuk data sekunder, dokumen-dokumen yang dikumpulkan adalah dokumen yang berasal dari Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah (LMMDDKT) di Palangkaraya, Institut Dayakologi di Pontianak Kalimantan Barat, Sekolah Tinggi Teologia (STT) Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) di Banjarmasin dan Yayasan Bina Sumber Daya (YBSD) di Murung Raya. Data sekunder yang dimaksud adalah buku-buku dan hasil penelitian terkait dengan ke-dayak-an yang ada di Kalimantan yang kemudiaan menjadi acuan untuk memaparkan orang Dayak dan dinamika kehidupannya. Informasi lain yang didapat melalui data sekunder dengan berbagai kisah perlawanan orang Dayak terhadap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Kebijakan yang dimaksud terkait dengan adanya berbagai dampak diakibatkan oleh kebijakan transmigrasi, kebijakan membuka maksudnya investasi di Kalimantan untuk kepentingan HPH, Usaha Perkebunan Kelapa Sawit hingga Usaha Pertambangan.

terutama untuk mengkonstruksi dan menjelaskan fenomena yang diamati, sesuai dengan langkah-langkah seperti yang diutarakan Yin (2004:29).

Tidak seperti penelitian kuantitatif, yang menggunakan teknik sampling dengan pengukuran tertentu. Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling (Sugiyono, 2009:218; Maxwell, 1996:70; Creswell, 2007:125; Glesne, 1988). Namun dalam penelitian ini lebih menggunakan snowball sampling atau chain dimana dalam memilih contact person yang dianggap paling tahu mengenai masalah penelitian sekaligus menjadi key person yang akan menunjukkan informan berikutnya. Selanjutnya akan memperoleh informasi dari informan pertama orang yang juga mengetahui persoalannya dan seterusnya. Dengan kata lain, teknik snowball ini merupakan teknik pengambilan sampel pada awalnya terbatas, tetapi kemudiaan berkembang atas dasar informasi yang diperoleh sebelumnya secara berjenjang. Metode snowball akan dihentikan apabila jawaban informan telah mempunyai kesamaan.

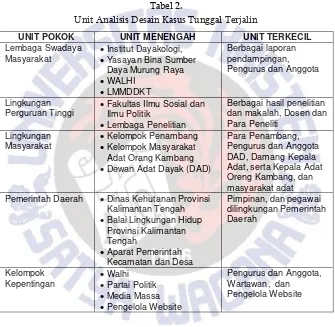

Hasil dari menggunakan teknik snowball selanjutnya dijadikan acuan untuk menetapkan unit analisis seperti yang diungkapkan Vrendenbregt (1981:31) kelompok terhadap siapa berlakunya kesimpulan-kesimpulan yang ditarik lewat penelitian yang dilakukan. Selanjutnya Yin (2004:29) membagi unit analisis dengan jenis kasus ke dalam 3 (tiga) unit; (1) unit pokok; (2) unit menengah; dan (3) unit terkecil. Unit analisis yang digunakan pada studi kasus tunggal saling terjalin karena mempunyai lebih dari satu unit analisis atau memiliki sub-sub unit analisis yang terdiri dari unit analisis perorangan, dengan rangkaian unit analisisnya, seperti ditunjukkan pada tabel 2. dibawah ini.

294

dimaksud diwawancarai, seperti Ketua Presidium LMMDDKT, Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah, Damang Kepala Adat di beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, Kepala Adat khususnya Kepala Adat Oreng Kambang, beberapa anggota dari kelompok masyarakat adat Dayak Oreng Kambang yang pelaku perlawanan dengan PT IMK serta contact person lainnya.

Tabel 2.

Unit Analisis Desain Kasus Tunggal Terjalin

UNIT POKOK UNIT MENENGAH UNIT TERKECIL

Lembaga Swadaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pemerintah Daerah Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Tengah

ketat, tidak dalam suasana formal, namun sulit untuk dapat dilakukan berulang pada informan yang sama. Dan untuk mengatasinya intervensi peneliti, wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (in-depth interview) dengan contact person atau partisipan tersebut di atas dengan menggunakan garis-garis besar informasi yang dibutuhkan.

Selain metode interview, juga digunakan metode observasi. Meskipun oleh Yin (2004) menyatakan bahwa metode studi kasus tidak selalu harus mencakup observasi langsung dan rinci sebagai sumber buktinya. Namun dalam penelitian ini, metode observasi dilakukan terutama untuk melihat langsung lokasi-lokasi yang menjadi sumber konflik, seperti; lokasi tambang PT IMK yang menjadi lokasi perebutan dengan para penambang, lobang-lobang bekas tambang yang dikelola baik oleh PT IMK, sungai-sungai yang tercemar, kawasan Situs Puruk Kambang yang disakrarkan dan disucikan oleh orang Dayak khususnya para penganut agama asli Dayak yaitu agama Kaharingan.

Penelitian ini juga memanfaatkan ketersediaan media sosial terutama facebook dan website seperti yang dijelaskan di atas. Sebagai media baru (facebook dan website) metode pengumpulan datanya terkait dengan materi yang didiskusikan, praktek-praktek komunikasi terutama dalam membangung jaringan, dan yang terakhir adalah bagaimana membangun sistem pengorganisasian sosial sehingga dalam membingkai tema-tema diskusi yang sebenarnya juga tema-tema perlawanan orang Dayak terhadap PT IMK, mampu menarik simpatisan pendukung.

5.

Proses Membuka Sumber Informasi dibalik Gerakan Melawan

Tambang

296

person atau partisipan yang akan dijadikan sebagai unit analisis. Awalnya sangat sulit untuk mendapatkan siapa yang dijadikan sebagai contact person atau partisipan awal untuk menggali contact person atau partisipan yang lain. Mengatasi masalah ini, peneliti membangun hubungan dengan tim pendamping dan peneliti dari LMMDDKT. Ada banyak informasi yang diperoleh sehingga dengan mudah dapat memetakan contact person atau partisipan awal.

Mengingat keterbatasan jarak yang harus ditempuh (Salatiga-Palangkaraya-Murung Raya), maka kegiatan wawancara tidak dilakukan secara terstruktur tetapi lebih banyak berdiskusi untuk mengetahui latar belakang dan strategi-strategi yang digunakan orang Dayak dalam melakukan perlawanan terkait dengan hadirnya investor di Kalimantan Tengah. Key informan yang diwawancarai awal adalah Kaji Kelana Usop yang juga menjadi ketua LMMDDKT Tabela, serta ketua tim pendamping dan peneliti LMMDDKT. Ada banyak informasi yang diperoleh terutama untuk memetakan contact person atau partisipan yang dijadikan sebagai key informan.

Temuan awal berdasarkan hasil diskusi dengan ketua LMMDDKT Tabela memperlihatkan bahwa proses dan dinamika gerakan perlawanan orang Dayak terkait dengan masuknya investor yang ingin memanfaatkan potensi sumber daya alam di Kalimantan Tengah akan berlangsung lama. Karenanya penelitian perlu dilakukan secara bertahap sehingga dapat menemukan bagaimana sesungguhnya gerakan perlawanan tersebut dilakukan oleh orang Dayak.

pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam (hutan dan pertambangan) kurang menempatkan pentingnya aspek sosial dan budaya terutama idenitas kedayakan yang dimiliki oleh masyarakat. Dampaknya adalah setiap kebijakan untuk memanfaatkan dan/atau mengeksploitasi sumber daya alam selalu berbenturan dengan kepentingan masyarakat adat. Atas dasar hasil observasi tersebut, peneliti merasa perlu untuk memahami aspek-aspek terkait dengan sosial-budaya dari orang Dayak.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada tahun 2009 tepatnya bulan Juli, peneliti datang ke Palangkaraya untuk mewawancarai secara khusus Ketua Presedium LMMDDKT (alm. Prof Usop) dan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah (Sabran Achmad) yang juga menjadi anggota Presedium LMMDDKT guna mendapatkan pemahaman tentang aspek sosil-budaya orang Dayak dan sepak terjangnya orang Dayak dimasa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Setelah mendapatkan pemahaman, kemudiaan peneliti menjelajahi berbagai literatur baik yang tersedia di LMMDDKT, STT GKE di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan di Institut Dayakologi di Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan mengacu pada hasil wawancara dan studi literatur yang dilakukan, sebagai orang yang bukan dari Dayak, peneliti dapat memahami siapakah orang Dayak itu sebenarnya yang kemudiaan hasilnya dituangkan dalam Bab IV disertasi ini.

298

bahkan melakukan penolakan terhadap kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah menyebabkan ruang kehidupan sosial, ekonomi dan budaya mereka harus tersingkir.

Sampai akhir tahun 2011, peneliti belum dapat menemukan kasus-kasus yang menarik mengingat gerakan perlawanan orang Dayak yang dilakukan terhadap perkebunan kelapa sawit sifatnya sesaat dan dapat diselesaikan secara cepat oleh pihak perkebunan. Meskipun memberikan dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan adanya banjir karena hutan-hutan terus dibuka, tetapi dampak yang dimaksud masih dapat diatasi dibandingkan dengan penggunaan zat-zat kimia pada kasus pertambangan, yaitu zat sianida dan zat merkuri yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Disisi yang lain, investasi di sektor perkebunan membutuhkan jangka waktu yang panjang, yaitu; 25 sampai dengan 75 tahun. Hal ini tentunya berbeda dengan tambang, yang dalam waktu singkat sudah dapat memperoleh hasil eksploitasinya. Kondisi ini tentunya mempermudah untuk menemukan kasus perlawanan yang unik dan menarik untuk diteliti. Karenanya sejak tahun 2012 arah penelitian dialihkan pada perlawanan orang Dayak terhadap tambang.

bagaimana strategi gerakan yang dilakukan kemudiaan menjadi pertanyaan yang akan didiskusikan sebagai hasil penelitian ini.

Karena sudah terbangun jaringan komunikasi dengan baik terutama dengan berbagai aktor di Kalimantan Tengah, perubahan fokus penelitian tidak membawa permasalahan yang berarti mengingat data-data yang dimaksudkan “mudah” diperoleh melalui bantuan dari tim pendamping dan tim peneliti LMMDDKT. Hasilnya adalah peneliti kemudiaan mendapat gambaran tentang perkembangan usaha pertambangan di Kalimantan Tengah khususnya yang dikelola PT Indo Muro Kencana (PT IMK) di Kabupaten Murung Raya.

Untuk memperdalam apa dan bagaimana strategi perlawanannya, peneliti melakukan wawancara secara mendalam (indept-interview), baik melalui tatap muka langsung, via telpon maupun memanfaatkan media sosial (facebook) guna mendiskusikan pertanyaan tersebut. Untuk wawancara secara langsung atau bertatap muka dilakukan dengan ketua tim pendamping LMMDDKT terkait kasus perlawanan masyarakat adat Dayak Oreng Kambang dengan PT IMK, serta anggota tim lainnya yang terlibat sebagai pendampung. Selain itu dilakukan wawancara dengan Kepala Adat Oreng Kambang serta tokoh-tokoh yang menjadi penggerak utama perlawanan dilakukan di Palangkaraya dan atau menggunakan telpon. Kasus terkait dengan perlawanan para penambang serta menggunakan berbagai hasil penelitian termasuk hasil penelitian Anyu (2006).

300

kasus merupakan langkah yang disarankan agar pihak luar tidak curiga terhadap realibilitas penelitian studi kasus ini, yaitu dengan menyusun langkah-langkah mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga intepretasi data kasus tersebut. Dokumentasi seperti ini, akan menolong peneliti studi kasus untuk mengulang kembali pekerjaan yang dilakukan (sebagai cara lain berkenaan dengan realibilitas).

Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini merupakan studi kasus tunggal terjalin yang dilakukan dalam konteks situasi dan lokasi serta orientasi teoritis tertentu, sehingga berpotensi memunculkan intepretasi yang berbeda dengan peneliti lain terkait dengan gerakan perlawanan masyarakat adat terhadap pertambangan di Indonesia yang menjadi fokus penelitian ini. Perbedaan ini terjadai karena dalam melihat fenomena-fenomena tersebut dapat terjadi karena perbedaan orientasi teoritas, traning dan pengalaman.

6.

Proses Analisis dan Penulisan

Ciri khas penelitian kualitatif adalah menghasilkan informasi dan data yang sangat banyak dan beragam. Dari kenyataan tersebut, maka analisis data yang dilakukan penelitian adalah dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dinarasikan kepada orang lain.

Seluruh data primer hasil wawancara dan data sekunder yang telah dikumpulkan diolah untuk menjawab persoalan penelitian. Data-data itu kemudiaan dibuat dalam tabel matriks untuk mempemudah mengkonstruksi dan menginterpretasikan dari data dengan cara penjodohan pola, yaitu mendiskripsikan dua pola potensial dan menunjukkan bahwa data tersebut berkesesuaian satu sama lain secara seimbang, dapat pula dua pola potensial muncul sebagai proposisi saingan, sehingga muncul ada pengaruh dan tak ada pengaruh dari proposisi sebab akibat. Dengan cara seperti ini dapat ditentukan tema-tema empiris yang kemudiaan dibangun hubungan kausalitas dari proposisi sebab dan proposisi akibat akan menjadi landasan bagi analisis dan interpretasi data hasil lapangan menjadi proposisi baru sebagai hasil penelitian. Pada tahap ini memang dibutuhkan kecermatan dan ketajaman dalam menentukan tema yang kemudiaan disusun sesuai dengan konsepnya.

Setelah menemukan tema-tema empiris, dengan mengkategorikan data-data tersebut, dihasilkan bahwa kategori-kategori besar yang perlu menjadi perhatian dalam memotret persoalan gerakan perlawanan orang Dayak menghasilkan 3 (tiga) kategori perlawanan, yaitu: (1) kategori gerakan perlawanan dengan identitas sebagai penambang yang kemudiaan disebut sebagai berunak dalam bahasa Dayak; (2) gerakan perlawanan dengan identitas sebagai masyarakat adat sebagai bentuk transfromasi identitas gerakan; dan (3) gerakan masyarakat adat Dayak memasuki ruang publik virtual yang kemudiaan menjadi inti temuan dari penelitian ini. Setelah ketiga kategori besar tersebut tersusun, kemudiaan dilakukan proses analisis sehingga mendapatkan gambaran tentang apa dan bagaimana orang Dayak melakukan perlawanan terhadap tambang.

302

menginterpretasikannya secara layak dari perspektif si subyek (emic perspective). Kegiatan pengambilan data secara berulang dilakukan agar dapat memperoleh kepuasan dengan menggunakan mekanisme check and recheck. Karenanya tidak mengherankan apabila penelitian ini berlangsung cukup lama yaitu dari tahun 2013 hingga 2016.

Hal yang menarik didapatkan peneliti pada waktu melakukan proses penulisan adalah memulai dengan menulis bab-bab temuan lapangan terkait dengan bagaimana strategi yang digunakan oleh kelompok masyarakat adat Dayak Oreng Kambang, diantaranya adalah melakukan negosiasi dengan berbagai pihak terutama dengan negara. Hasilnya mereka “belum” memperoleh kesempatan untuk melakukan negosiasi terutama dengan pihak kementrian terkait di Jakarta. Dengan kata lain, negara tidak mau hadir untuk turut menyelesaikan masalah mereka. Perjuangan dengan menggugat PT IMK di pengadilan tinggi di Jakarta juga gagal, namun gerakan ini tidaklah berhenti atau gagal karena mereka mendapat ruang baru yaitu ruang publik virtual untuk melakukan perlawanan yang selanjutnya menjadi kasus tunggal untuk mendeskripsikan dan mengintepretasikan terkait dengan perlawanan orang Dayak terhadap tambang.