BAB II

HASIL ANALISIS DATA

Sehubungan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini, maka analisis data yang akan dibicarakan ada dua hal yaitu mengenai istilah-istilah sesaji dalam upacara sadranan, yaitu bentuk yang berupa monomorfemis, polimorfemis, dan frasa, makna yang berupa makna leksikal dan makna kultural yang ada dalam upacara sadranan bagi masyarakat Jawa, serta perkembangan tradisi terkait istilah-istilah sesaji dalam upacara sadranan di dukuh Klinggen, desa Guwokajen, kecamatan Sawit, kabupaten Boyolali.

A. BentukIstilahUpacaraSadranan

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan ditemukan bentuk istilah sesaji dalam upacara sadranan berupa monomorfemis, polimorfemis, dan frasa.

1. Bentuk Monomorfemis

Monomorfemis mencakup semua kata yang tergolong kata dasar, bentuk tunggal istilah-istilah sesaji dalam upacara sadranan, dengan pengertian bahwa morfem itu dapat berdiri sendiri bermakna, dan tidak terikat dengan morfem yang lain. Dengan kata lain, kata tersebut belum mengalami proses morfologis atau

383 833 839 38

belum mendapat tambahan apapun, belum diulang dan belum digabungkan. Adapun bentuk yang termasuk monomorfemis adalah sebagai berikut:

1. Apem [apêm]

Gambar 1: Apem (Dokumen Eflin, 6 Juni 2015)

Istilah apem merupakan kata dasar berkategori Nomina. Apem adalah kue/makanan yang terbuat dari tepung beras biasanya untuk kenduren atau acara adat Jawa, bertekstur lembut, rasanya manis, berbentuk bulat, dan di atasnya ada irisan kelapa.

2. Bawang [bawaŋ]

Gambar 2: Bawang (Dokumen Eflin, 26 Maret 2016)

Istilah bawang merupakan kata dasar berkategori Nomina. Bawang adalah tanaman yang umbinya berbau khas, rasanya pahit, berwarna putih, dan digunakan sebagai bumbu penyedap makanan. Bawang dalam bahasa Jawa sama dengan bawang putih dalam bahasa Indonesia.

Gambar 3: Brambang (Dokumen Eflin, 26 Maret 2016)

Istilah brambang merupakan kata dasar berkategori Nomina. Brambang adalah sejenis umbi lapis berwarna merah, rasanya pedas, berbau khas, dan berfungsi untuk penyedap masakan.

4. Besek [bese?]

Gambar 4: Besek (Dokumen Eflin, 26 Maret 2016)

Istilah besek merupakan kata dasar berkategori Nomina. Besek adalah salah satu tempat untuk sesaji yang berbentuk persegi, kecil, dan ada tutupnya yang terbuat dari bambu, tempat nasi untuk kenduri.

5. Kembang [kǝmbaŋ]

Istilah kembang merupakan kata dasar berkategori Nomina. Kembang adalah bunga untuk sesaji terbuka, mekar yang terdiri dari bunga mawar, melati, dan kantil.

6. Kerupuk [kerupU?]

Gambar 6: Kerupuk (Dokumen Eflin, 6 Juni 2015)

Istilah kerupuk merupakan kata dasar berkategori Nomina. Kerupuk adalah makanan yang terbuat dari adonan yang terdiri dari udang, bawang, garam yang dicampur dengan tepung terigu yang dikukus dengan bentuk bulan panjang. Setelah dingin diiris tipis dan dikeringkan. Setelah kering baru digoreng (sebagai lauk-pauk). Kerupuk ini lebih dikenal dengan krupuk udang dan sebagai pelengkap lauk-pauk.

7. Kinang [kinaŋ]

Istilah kinang merupakan kata dasar berkategori Nomina. Kinang adalah sekapur sirih yang terdiri dari daun sirih, gambir, kapur sirih, dan tembakau.

8. Lawuh [lawUh]

Lihat Gambar 6, 11, 18, dan 20

Istilah lawuh merupakan kata dasar berkategori Nomina. Lawuh merupakan lauk pauk atau makanan yang terdiri dari rempeyek, kerupuk, tahu, tempe, daging atau ikan.

9. Lombok [lOmbO?]

Gambar 8: Lombok (Dokumen Eflin, 26 Maret 2016)

Istilah lombok merupakan kata dasar berkategori Nomina. Lombok merupakan tanaman perdu yang buahnya berbentuk bulat panjang dengan ujung meruncing, apabila sudah tua berwarna merah kecokelat-kecokelatan atau hijau tua, berisi banyak biji, dan memiliki rasa pedas.

Gambar 9: Ingkung (Dokumen Eflin, 6 Juni 2015)

Istilah ingkung merupakan kata dasar berkategori Nomina. Ingkung adalah ayam jago utuh yang dimasak (yang sudah dibersihkan jeroannya ‘bagian dalam ayam’) dimasak dengan bumbu, ayam diikat leher dan kakinya sehingga posisinya seperti ayam duduk (ndhekem).

11.Menyan [mǝñan]

Gambar 10: Menyan (Dokumen Eflin, 29 Maret 2016)

Istilah menyan merupakan kata dasar berkategori Nomina. Menyan adalah sejenis getah yang dipakai sebagai dupa yang berbau harum.

12.Rempeyek [rêmpɛyɛ?]

Istilah rempeyek merupakan kata dasar berkategori Nomina. Rempeyek adalah sejenis makanan yang terbuat dari tepung terigu dengan campuran bumbu serta ditambahi bahan tambahan lain seperti kacang/teri.

13.Rokok [rOkO?]

Gambar 12: Rokok (Dokumen Eflin, 26 Maret 2016)

Istilah rokok merupakan kata dasar berkategori Nomina. Rokok adalah gulungan tembakau yang bersalut daun nipah kertas.

14.Sudi [sUdI]

Gambar 13: Sudi (Dokumen Eflin, 6 Juni 2015)

Istilah sudi merupakan kata dasar berkategori Nomina. Sudi adalah tempat untuk sambel goreng yang terbuat dari daun pisang yang berbentuk bulat, didalamnya terdapat lancipan seperti gunung, dan disemat dengan lidi didekat lancipnya.

Gambar 14: Takir (Dokumen Eflin, 6 Juni 2015)

Istilah takir merupakan kata dasar berkategori Nomina. Takir adalah adalah wadah atau tempat semuran yang terbuat dari daun pisang yang disemat dengan lidi pada kedua sisinya yang berbentuk seperti kapal.

16.Tambir [tambIr]

Gambar 15: Tambir (Dokumen Eflin, 29 Maret 2016)

Istilah tambir merupakan kata dasar berkategori Nomina. Tambir adalah anyaman bambu berbentuk bulat, tipis, tempat untuk sesaji.

17.Tumbu [tumbu]

Istilah tumbu merupakan kata dasar berkategori Nomina. Tumbu adalah satu tempat yang berbentuk bulat, ada lubang didalamnya terbuat dari anyaman bambu.

18.Tampah [tampah]

Gambar 17: Tampah (Dokumen Eflin, 26 Maret 2016)

Istilah tampah merupakan kata dasar berkategori Nomina. Tampah adalah satu tempat yang berbentuk bulat, besar, dan tebal terbuat dari anyaman bambu tempat untuk sesaji.

19.Tahu [tahU]

Gambar 18: Tahu (DokumenEflin,28Maret2016)

Istilah tahu merupakan kata dasar berkategori Nomina. Tahu adalah lauk pauk yang terbuat dari kedelai putih yang dilumuri/dicampur bumbu halus yang terdiri dari bawang putih, garam, dan dibiarkan sejenak kemudian digoreng sampai kira-kira bumbunya meresap dan matang.

Gambar 19: Tebok (Dokumen Eflin, 26 Maret 2016)

Istilah tebok merupakan kata dasar berkategori Nomina. Tebok adalah tempat yang terbuat dari plastik berbentuk bulat, besar, dan tipis.

21.Tempe [tempǝ]

Gambar 20: Tempe (DokumenEflin,28Maret2016)

Istilah tempe merupakan kata dasar berkategori Nomina. Tempe adalah lauk pauk yang terbuat dari kedelai putih yang dilumuri/dicampur bumbu halus yang terdiri dari bawang putih, garam, dan dibiarkan sejenak kemudian digoreng sampai kira-kira bumbunya meresap dan matang.

22.Wajib [wajIb]

Istilah wajib merupakan kata dasar berkategori Nomina. Wajib adalah pemberian uang sejumlah dua puluh ribu per orang. Uang yang terkumpul dibagi menjadi 2 bagian, bagian yang pertama diberikan pada moden/sesepuh desa yang memimpin upacara Sadranan dan yang bagian kedua untuk melengkapi sesaji yang kurang dalam upacara Sadranan.

2. Bentuk Polimorfemis

Bentuk Polimorfemis meliputi (a) pengimbuhan atau penambahan afiksasi, (b) pengulangan atau reduplikasi, (c) pemajemukan. Adapun kata-kata yang termasuk polimorfemis adalah:

a. Pengimbuhan atau penambahan afiksasi

1. Gorengan [gOrǝŋan]

Lihat Gambar 6, 11, 18, dan 20

Gorengan adalah macam-macam makanan yang pengolahannya dimasak/digoreng diwajan dengan minyak yang terdiri dari rempeyek, kerupuk, tahu, tempe.

Gorengan

Goreng -an

‘memasak diwajan dengan minyak’ Gorengan V+sufiks –an = Nomina

Gambar 22: Semuran (Dokumen Eflin, 6 Juni 2015)

Semuran adalah jenis sayuran yang bersantan dan tidak pedas, didalamnya terdapat sayur buncis, kobis, kluweh, tahu, tempe, dan telur bebek.

Semuran

Semur -an

‘sayur yang dimasak dengan santan, masakan daging, sayuran, kentang dan sebagainya, berupa kuah’

Semuran V + sufiks –an = Nomina

b. Pengulangan atau reduplikasi c. Pemajemukan

1. Sambel Goreng [sambêl gOrǝŋ]

Sambel goreng adalah jenis sayur pedas dan bersantan, didalamnya terdapat telur puyuh, kerecek, dan ditumis beserta bumbu.

Sambel goreng

Sambel goreng

‘sambal’ ‘memasak menggunakan minyak’ sambel goreng ‘jenis sayur pedas dan bersantan, didalamnya terdapat telur puyuh, kerecek, dan ditumis berserta bumbu’.

Sambel goreng merupakan kategori Nomina.

3. Frasa

Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dua atau lebih dari dua kata yang tidak berciri klausa dan yang pada umumnya menjadi pembentuk klausa (Djoko Kentjono, 1982: 57). Adapun kata-kata yang termasuk frasa adalah:

1. Endhog Jawa [EndOg jOwO]

Gambar 24: Endhog Jawa (Dokumen Eflin, 29 Maret 2016)

Endhog Jawa

‘telur’ (N) ‘nama pulau’ (N) endhog jawa ‘telur ayam kampung’ Endhog jawa N + N = Frasa Nomina

2. Sega Ambengan [sêgO ambǝŋan]

Gambar 25: Sega Ambengan (Dokumen Eflin, 6 Juni 2015)

Sega ambengan adalah ‘nasi lengkap untuk kenduri yang

didalamnya terdapat semuran, sambel goreng, rempeyek, kerupuk, tahu, tempe, apem, nasi putih, telur bebek.

Sega ambengan

Sega ambengan

‘nasi’ (N) ‘lengkap untuk kenduri yang didalamnya terdapat semuran, sambel goreng, rempeyek, dan lain-lain’.

Sega ambengan N + N = Frasa Nomina

Gambar 26 : Sega Tumpeng (Dokumen Eflin, 7 Juni 2015)

Sega tumpeng adalah ‘nasi yang dibentuk kerucut untuk selamatan’.

Sega tumpeng

‘nasi’ (N) ‘berbentuk kerucut’ (N) Sega tumpeng (N) + (N) = Frasa Nomina

4. Jajanan Pasar [jajanan pasar]

Gambar 27: Jajanan Pasar (Dokumen Eflin, 7 Juni 2015)

Jajanan pasar adalah makanan ringan yang biasanya dijual di pasar. Dalam upacara Sadranan jajanan pasar menggunakan buah-buahan yang terdiri dari pisang, apel, jeruk, dan salak.

Jajanan pasar

‘pasar’ (N)

‘makanan ringan/buah-buahan’ (N) Jajanan pasar (N) + (N) = Frasa Nomina

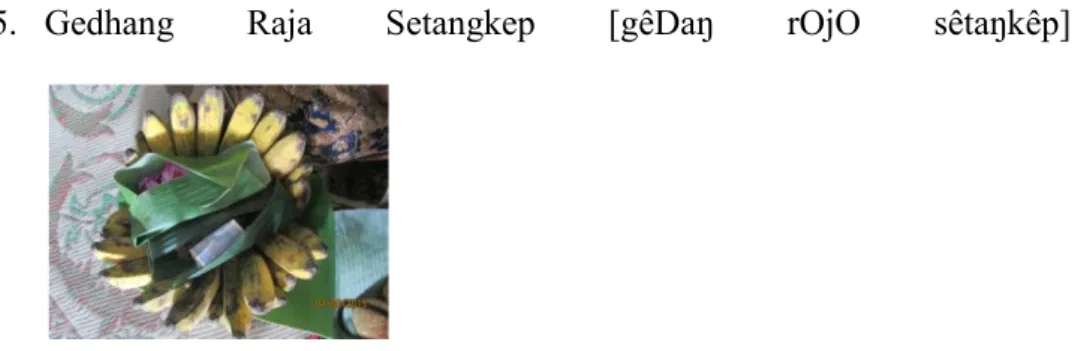

5. Gedhang Raja Setangkep [gêDaŋ rOjO sêtaŋkêp]

Gambar 28: Gedhang Raja Setangkep (Dokumen Eflin, 7 Juni 2015)

Gedhang raja setangkep adalah pisang jenis raja sebanyak dua sisir. Gedhang raja setangkep

Gedhang raja setangkep

Gedhang raja

Gedhang raja setangkep ((N) + (N) + Adv. = Frasa Nomina

B. Makna Istilah Sesaji Upacara Sadranan

Dalam penelitian istilah sesaji upacara Sadranan di Kabupaten Boyolali terdapat makna leksikal dan makna kultural. Makna leksikal merupakan makna

dasar istilah sesaji upacara Sadranan, sedangkan makna kultural yaitu makna yang dimiliki masyarakat yang berhubungan dengan kebudayaan. Makna istilah sesaji upacara Sadranan sebagai berikut:

A. Makna Lesikal

Makna leksikal dari istilah sesaji upacara Sadranan di Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

1. Apem [apêm]

Makna leksikal apem adalah kue/makanan yang terbuat dari tepung beras biasanya untuk kenduren atau acara adat Jawa, bertekstur lembut, rasanya manis, berbentuk bulat, dan diatasnya ada irisan kelapa. Apem merupakan salah satu jenis roti yang terbuat dari tepung beras dicampur dengan tape (Agus Sulistyo dan Adhi Mulyono, Kamus Bahasa Indonesia (edisi terbaru): 42); apem yaitu srabi legi dianggo slametan ‘serabi manis untuk selamatan’ (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Baoesastra Djawa, 1939: 17).

2. Bawang [bawaŋ]

Makna Leksikal bawang adalah tanaman yang umbinya berbau khas, rasanya getir, berwarna putih, dan digunakan sebagai bumbu penyedap makanan. Bawang dalam bahasa Jawa sama dengan bawang putih dalam bahasa Indonesia. Bawang yaitu brambang rupane putih ‘bawang yang berwarna putih’ (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Baoesastra Djawa, 1939: 34).

3. Brambang [brambaŋ]

Makna Leksikal brambang adalah sejenis umbi lapis berwarna merah, rasanya pedas, berbau khas, dan berfungsi untuk penyedap masakan. Brambang yaitu bawang rupane abang ‘bawang yang berwarna merah’ (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Baoesastra Djawa, 1939: 59).

4. Besek [bese?]

Makna Leksikal besek adalah salah satu tempat untuk sesaji yang berbentuk persegi, kecil, dan ada tutupnya yang terbuat dari bambu, tempat nasi untuk kenduri. Besek yaitu wadah sing wujude kaya tumbu nanging cilik sarta nganggo tutup ‘tempat yang wujudnya seperti tumbu tetapi kecil serta menggunakan tutup’ (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Baoesastra Djawa, 1939: 36).

5. Kembang [kǝmbaŋ]

Makna Leksikal kembang adalah bunga untuk sesaji terbuka, mekar yang terdiri dari bunga mawar, melati, dan kantil. Kembang yaitu bunga untuk sesaji terbuka, mekar (Agus Sulistyo dan Adhi Mulyono, Kamus Bahasa Indonesia (edisi terbaru): 246).

6. Kerupuk [kǝrupU?]

Makna Leksikal kerupuk adalah makanan yang terbuat dari adonan yang terdiri dari udang, bawang, garam yang dicampur dengan tepung terigu yang dikukus dengan bentuk bulan panjang. Setelah dingin diiris tipis dan dikeringkan. Setelah kering baru digoreng (sebagai lauk-pauk).

Kerupuk ini lebih dikenal dengan krupuk udang dan sebagai pelengkap lauk-pauk. Kerupuk yaitu makanan yang dibuat dari tepung dicampur dengan lumatan udang atau ikan, diiris tipis, dijemur, dikeringkan lalu digoreng (Agus Sulistyo dan Adhi Mulyono, Kamus Bahasa Indonesia (edisi terbaru): 250).

7. Kinang [kinaŋ]

Makna Leksikal kinang adalah sekapur sirih yang terdiri dari daun sirih, gambir, kapur sirih, dan tembakau. Kinang merupakan sekapur sirih (Agus Sulistyo dan Adhi Mulyono, Kamus Bahasa Indonesia (edisi terbaru): 254). Kinang yaitu suruh saadune dianggo ngabang lambe ‘daun sirih lengkap untuk memberi warna merah mulut’ (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Baoesastra Djawa, 1939: 223).

8. Lawuh [lawUh]

Makna Leksikal lawuh adalah lauk pauk atau makanan yang terdiri dari rempeyek, kerupuk, tahu, tempe, daging atau ikan. Lawuh yaitu lauk pauk atau makanan (Agus Sulistyo dan Adhi Mulyono, Kamus Bahasa Indonesia (edisi terbaru): 275).

9. Lombok [lOmbO?]

Makna Leksikal lombok adalah tanaman perdu yang buahnya berbentuk bulat panjang dengan ujung meruncing, apabila sudah tua berwarna merah kecokelat-kecokelatan atau hijau tua, berisi banyak biji,

dan memiliki rasa pedas. Lombok yaitu cabe rawit (Agus Sulistyo dan Adhi Mulyono, Kamus Bahasa Indonesia (edisi terbaru): 284). Lombok merupakan tetuwuhan wohe rasane pedes dianggo nyambel, dene jenenge warna-warna, yaiku gading, rawit ‘tumbuhan yang berbuah rasanya pedas untuk menyambel, namanya warna-warna, yaitu gading rawit’ (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Baoesastra Djawa, 1939: 232).

10.Ingkung [iŋkUŋ]

Makna Lesikal ingkung adalah ayam jago utuh yang dimasak (yang sudah dibersihkan jeroannya ‘bagian dalam ayam’) dimasak dengan bumbu, ayam diikat leher dan kakinya sehingga posisinya seperti ayam duduk (ndhekem).

11.Menyan [mǝñan]

Makna Leksikal menyan merupakan sejenis getah yang dipakai sebagai dupa yang berbau harum. Dalam upacara Sadranan menyan merupakan sesaji yang wajib ada. Menyan dibakar sampai keluar asapnya. Menyan yaitu kemenyan (Agus Sulistyo dan Adhi Mulyono, Kamus Bahasa Indonesia (edisi terbaru): 304).

12.Rempeyek [rêmpɛyɛ?]

Makna Leksikal rempeyek adalah sejenis makanan yang terbuat dari tepung terigu dengan campuran bumbu serta ditambahi bahan

tambahan lain seperti kacang/teri. Rempeyek sebagai lawuhan dalam upacara Sadranan seperti halnya kerupuk.

13.Rokok [rOkO?]

Makna Leksikal rokok adalah gulungan tembakau yang bersalut daun nipah kertas (Agus Sulistyo dan Adhi Mulyono, Kamus Bahasa Indonesia (edisi terbaru): 365). Rokok yaitu lintingan tembako dianggo udud ‘gulungan tembakau untuk merokok’ (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Baoesastra Djawa, 1939: 535).

14.Sudi [sUdI]

Makna Leksikal sudi adalah tempat untuk sambel goreng yang terbuat dari daun pisang yang berbentuk bulat, didalamnya terdapat lancipan seperti gunung, dan disemat dengan lidi didekat lancipnya.

15.Takir [takIr]

Makna Leksikal takir adalah wadah atau tempat semuran yang terbuat dari daun pisang yang disemat dengan lidi pada kedua sisinya yang berbentuk seperti kapal. Takir yaitu lima dari daun pisang atau daun nyiur (Agus Sulistyo dan Adhi Mulyono, Kamus Bahasa Indonesia (edisi terbaru): 420).

Makna Leksikal tambir adalah anyaman bambu berbentuk bulat, tipis, tempat untuk sesaji. Tambir yaitu blabag, pring, tampir ‘papan, pring, tampir’ (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Baoesastra Djawa, 1939: 588-589).

17.Tumbu [tumbu]

Makna Leksikal tumbu adalah satu tempat yang berbentuk bulat, ada lubang didalamnya terbuat dari anyaman bambu. Tumbu yaitu bakul besar tertutup untuk tempat beras (Agus Sulistyo dan Adhi Mulyono, Kamus Bahasa Indonesia (edisi terbaru): 467).

18.Tampah [tampah]

Makna Leksikal tampah adalah satu tempat yang berbentuk bulat, besar, dan tebal terbuat dari anyaman bambu tempat untuk sesaji. Tampah yaitu niru, nyiru (Agus Sulistyo dan Adhi Mulyono, Kamus Bahasa Indonesia (edisi terbaru): 422). Tampah merupakan tambir (tebok) gede ‘tambir (tebok) besar’ (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Baoesastra Djawa, 1939: 588).

19.Tahu [tahU]

Makna Leksikal tahu adalah lauk pauk yang terbuat dari kedelai putih yang dilumuri/dicampur bumbu halus yang terdiri dari bawang putih, garam, dan dibiarkan sejenak kemudian digoreng sampai kira-kira bumbunya meresap dan matang. Tahu yaitu lelawuhan sing digawe dele

putih digiling ‘lauk pauk yang dibuat dari kedelai putih yang digiling’ (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Baoesastra Djawa, 1939: 585).

20.Tebok [tebO?]

Makna Leksikal tebok adalah tempat yang terbuat dari plastik berbentuk bulat, besar, dan tipis. Tebok yaitu tampah wengkune wilahan pring ‘tampah yang terbuat dari potongan pring tipis’ (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Baoesastra Djawa, 1939: 596).

21.Tempe [tempe]

Makna Leksikal tempe adalah lauk pauk yang terbuat dari kedelai putih yang dilumuri/dicampur bumbu halus yang terdiri dari bawang putih, garam, dan dibiarkan sejenak kemudian digoreng sampai kira-kira bumbunya meresap dan matang. Tempe merupakan makanan yang dibuat dari kedelai yang diragikan (Agus Sulistyo dan Adhi Mulyono, Kamus Bahasa Indonesia (edisi terbaru): 442). Tempe yaitu lawuh sing digawe kedelai diragi ‘lauk pauk yang dibuat dari kedelai yang diragi’ (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Baoesastra Djawa, 1939: 596).

22.Wajib [wajIb]

Makna Leksikal wajib adalah pemberian uang sejumlah dua puluh ribu per orang. Uang yang terkumpul dibagi menjadi 2 bagian, bagian yang pertama diberikan pada moden/sesepuh desa yang memimpin

upacara Sadranan dan yang bagian kedua untuk melengkapi sesaji yang kurang dalam upacara Sadranan.

23.Gorengan [gOrǝŋan]

Makna Leksikal gorengan adalah macam-macam makanan yang pengolahannya dimasak/digoreng diwajan dengan minyak yang terdiri dari rempeyek, kerupuk, tahu, tempe. Gorengan yaitu sing dikongseng/diratengi ing lenga ‘yang dimasak dengan minyak’ (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Baoesastra Djawa, 1939: 160).

24.Semuran [semUran]

Makna Leksikal semuran adalah jenis sayuran yang bersantan dan tidak pedas, didalamnya terdapat sayur buncis, kobis, kluweh, tahu, tempe, dan telur bebek.

25.Sambel Goreng [sambêl gOrǝŋ]

Makna Leksikal sambel adalah cabai dan bumbu macam-macam yang dihaluskan, goreng adalah sayur yang ditumis menggunakan minyak, sedangkan sambel goreng adalah jenis sayur pedas dan bersantan, di dalamnya terdapat telur puyuh, kerecek, dan ditumis beserta bumbu.

26.Endhog Jawa [EndOg jOwO]

Makna Leksikal endhog adalah benda bercangkang yang mengandung zat hidup bakal anak yang dihasilkan oleh unggas (ayam, itik, burung, dan sebagainya), biasanya dimakan (direbus, diceplok,

didadar, dan sebagainya). Endhog Jawa dalam bahasa Jawa sama dengan telur ayam kampung dalam bahasa Indonesia.

27.Sega Ambengan [sêgO ambǝŋan]

Makna Leksikal sega adalah nasi, ambengan adalah kelengkapan lauk-pauk, sedangkan sega ambengan adalah nasi lengkap untuk kenduri yang didalamnya terdapat semuran, sambel goreng, rempeyek, kerupuk, tahu, tempe, apem, nasi putih, telur bebek.

28.Sega Tumpeng [sêgO tUmpeŋ]

Makna Leksikal sega adalah nasi, tumpeng adalah berbentuk kerucut, sedangkan sega tumpeng adalah nasi putih tawar yang dikukus kemudian dibentuk kerucut. Nasi diletakkan diatas baskom yang didalamnya sudah dilapisi daun pisang dan diatas kerucutnya diberi tutup yang terbuat dari daun pisang. Sega Tumpeng adalah nasi yang dibentuk kerucut untuk selamatan (Agus Sulistyo dan Adhi Mulyono, Kamus Bahasa Indonesia (edisi terbaru): 467).

29.Jajanan Pasar [jajanan pasar]

Makna Leksikal jajanan adalah membeli makanan ringan, pasar adalah tempat perbelanjaan, sedangkan jajanan pasar adalah makanan ringan yang biasanya dijual di pasar. Dalam upacara Sadranan jajanan pasar menggunakan buah-buahan yang terdiri dari pisang, apel, jeruk, dan salak. Jajanan pasar yaitu kue, panganan, buah-buahan yang dibeli

dipasar (Agus Sulistyo dan Adhi Mulyono, Kamus Bahasa Indonesia (edisi terbaru): 206).

30.Gedhang Raja Setangkep [gêDaŋ rOjO sêtaŋkêp]

Makna Leksikal gedhang adalah buah, raja adalah raja, setangkep adalah dua sisir, sedangkan gedhang raja setangkep adalah pisang raja yang rasanya paling manis diantara pisang-pisang yang lain, sehingga bisa dianggap rajanya pisang. Gedhang Raja yang digunakan sebanyak rong lirang ‘dua sisir’.

B. Makna Kultural

Makna kultural adalah makna bahasa yang dimiliki masyarakat dalam hubungan dengan budaya tertentu (Wakit Abdullah, 1993: 3). Makna kultural dari istilah sesaji upacara Sadranan di kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Apem [apêm]

Makna kultural Apem bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah kue yang terbuat dari tepung beras dan dicampuri tape. Apem sebagai simbol permintaan maaf (ngapura)/untuk payungan ‘tempat yang teduh’ (Mbah Marso dan Ibu Mujinem, 1 April 2016). Apem berasal dari kata afwam atau afuan yang berarti permintaan maaf. Manusia diharapkan selalu bisa memberi maaf atau memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain.

Penyebutan makna akan berbeda berdasarkan pengalaman dan kepercayaan seseorang. Dalam sadranan Apem merupakan salah satu istilah sesaji. Oleh karena itu, kebudayaan yang dimiliki masyarakat Jawa tidak akan bisa lepas dari kebudayaan dan bahasa itu sendiri.

Apem dibuat untuk melambangkan adanya harapan suatu ampunan akan kesalahan di masa lalu yaitu ngirim luhur, nyuwun donga keselametan ‘mengirim orang yang sudah meninggal, meminta doa keselamatan disana’ (Mbah Reso Dinomo, 1 April 2016). Apem berbentuk bundar atau bulat melingkar. Sebagai perlambang adanya kebulatan tekad dalam melaksanakan ritual, yakni kemantaban hati untuk mewujudkan rasa berbakti kepada leluhur bukan hanya sebatas ucapan dan kata-kata dalam doa. Lebih dari itu diwujudkanlah dalam sikap, tindakan, dan perbuatan nyata dalam kehidupaan sehari-hari, dalam hal ini kegiatan bersih-bersih meliputi jagad kecil dan jagad besar.

2. Bawang [bawaŋ]

Makna kultural bawang bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah bahwa hidup tidak selalu mulus jalannya, bawang digambarkan sebagai bumbu hidup, supaya tidak terasa hambar. Warna putih bawang melambangkan kesucian dan kebaikan dalam menjalani hidup. Bawang mempunyai makna perbuatan manusia baik buruk yang selalu jadi pertimbangan.

Bawang juga bermakna supaya anget ‘agar hangat’ (Bapak Rajiman, 1 April 2016) maksudnya agar tidak memiliki pikiran yang

dingin. Hal ini dikaitkan dengan hawa nafsu, terutama nafsu amarah. Nafsu amarah adalah bujukan setan yang menjadi musuh utama bagi manusia. Dengan bawang ini diharapkan seluruh masyarakat dukuh Klinggen memiliki pikiran yang tenang dan tangkas setiap menghadapi masalah.

3. Brambang [brambaŋ]

Makna kultural brambang bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah sebagai bumbu hidup, supaya tidak terasa hambar. Warna merah brambang melambangkan dalam menjalani kehidupan dibutuhkan keberanian walau banyak cobaan atau masalah. Brambang (bawang merah) yang melambangkan mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang baik buruknya. Brambang mempunyai makna perbuatan manusia baik buruk yang selalu jadi pertimbangan.

Brambang juga bermakna supaya anget ‘agar hangat’ (Bapak Rajiman, 1 April 2016) maksudnya agar tidak memiliki pikiran yang panas. Hal ini dikaitkan dengan hawa nafsu, terutama nafsu amarah. Nafsu amarah adalah bujukan setan yang menjadi musuh utama bagi manusia. Dengan brambang ini diharapkan seluruh masyarakat dukuh Klinggen memiliki pikiran yang tenang dan tangkas setiap menghadapi masalah.

4. Besek [bese?]

Makna kultural besek bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah untuk menggambarkan keadaan dukuh Klinggen sebagai tempat hidup

masyarakat yang memiliki macam-macam karakter, dan di dukuh Klinggen memiliki kekayaan alam yang beranekaragam. Segala keanekaragaman itu digambarkan melalui besek sebagai wadah sega go kondangan ‘tempat nasi untuk kenduren’ (Ibu Suprapti, 1 Apri 2016) dan segala macam makanan di dalamnya sebagai penggambaran keanekaragam masyarakat dan alam dukuh Klinggen.

5. Kembang [kǝmbaŋ]

Makna kultural kembang bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah salah satu simbol untuk mencapai tujuan utama yaitu keselamatan warga desa dari mara bahaya. Bunga yang ada dalam sesaji yaitu bunga melati yang melambangkan simbol kesucian, bunga kantil yang berwarna kuning sebagai simbol kehidupan, bunga mawar merupakan simbol manusia yang berasal dari perpaduan darah merah dan darah putih. Secara keseluruhan merupakan simbol trimurti antara pencipta, makhluk, dan alam semesta atau antara Tuhan, manusia, dan kehidupan.

Selain makna tersebut kembang untuk sesaji juga mempunyai makna sebagai banyu panguripan ‘air kehidupan’, kembang berwarna merah, putih, dan kuning yang berada di air. Kembang berwarna merah dan putih melambangkan bapak dan ibu sedangkan air merupakan penghidupan. Sehingga secara keseluruhan kembang untuk sesaji

melambangkan bapak, ibuk yang hidup pada suatu kehidupan. Sehingga tersirat maksud untuk bisa menghormati orang tua.

Kembang juga melambangkan dukuh Klinggen akan selalu memiliki bau harum maksudnya warga dukuh Klinggen tidak pernah terjadi perselisihan sehingga di kenang oleh masyarakat sekitar. Bau harum yang ada pada kembang melambangkan serius lan mulia ‘keseriusan dan kemuliaan’ (Ibu Waginah, 1 April 2016). Maksudnya adalah kita dengan serius dan dalam suasana hati yang tenang memohon agar doa-doa kami dikabulkan.

6. Kerupuk [kǝrupU?]

Makna kultural kerupuk bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah jenis makanan ringan/lawuhan sega asahan ‘lauk pauk nasi putih’ (Mbah Waginah dan Bapak Rajiman, 1 April 2016), dilambangkan sebagai pengharapan masyarakat dukuh Klinggen supaya diringankan oleh Tuhan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Selain itu, kerupuk melambangkan dalam menjalani kehidupan jangan mudah patah/putus asa. Sesaji kerupuk dapat diambil suatu peringatan bagi manusia yaitu dalam menjalani hidup ini supaya tetap gigih dan tidak mudah putus asa.

7. Kinang [kinaŋ]

Makna kultural kinang bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah. melambangkan sempurna ‘kesempurnaan’ (Ibu Suprapti, 1 April 2016). Maksudnya dalam kehidupan akan tercipta kesempurnaan hidup, hidup bahagia dunia dan akhirat.

Kinang memiliki makna dan tujuan supaya manusia menghormati terhadap sumber kehidupan yaitu dunia seisinya ini, kinang biasanya diletakkan di atas pisang raja. Daun sirih dalam kinang yang berwarna hijau melambangkan kesempurnaan. Kapur sirih berwarna putih melambangkan kesucian ‘kesucian’ (Ibu Mujinem, 1 April 2016), gambir berwarna hitam melambangkan kecantikan dan tembakau yang berwarna hitam melambangkan kecocokan hati. Daun sirih yang diolesi sirih mempunyai maksud sebagai kesegaran dalam menjalankan upacara Sadranan.

8. Lawuh [lawUh]

Makna kultural lawuh bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah sebagai pelengkap dalam hidup dan pelengkap makanan utama, maka dalam hidup sebagai lambang penikmat salah satunya keluarga. Lawuh untuk lauk pauk sega asahan ‘nasi putih’ (Mbah Marso, 1 April 2016).

9. Lombok [lOmbO?]

Makna kultural lombok bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah salah satu bumbu dalam menjalani hidup supaya tidak hambar. Rasa pedas yang dihasilkan lombok sebagai lambang rintangan yang berupa masalah-masalah yang harus dihadapi dalam kehidupan. Selain itu, cabai yang pedas merupakan anasir api yaitu simbol adanya nafsu amarah pada diri manusia. Nafsu marah kalau bisa harus dikontrol jangan sampai tidak terkendali yang akan berakibat munculnya masalah.

Lombok mempunyai makna yang pada akhirnya akan muncul wani lan tekat ‘keberanian dan tekat’ untuk manunggal dengan Tuhan Yang Maha Esa (Mbah Reso Dinomo, 1 April 2016). Lombok juga bermakna ben gampang golek pangan ‘agar mudah mencari nafkah’ (Bapak Rajiman,1 April 2016). Masyarakat dukuh Klinggen meyakini bahwa mengkonsumsi lombok dapat membuat tubuh kita menjadi panas dan dapat membuat pikiran menjadi cerah. Selain itu, lombok juga diyakini dapat menambah semangat dalam bekerja. Hal tersebut merupakan simbol untuk ngajeni ‘menghargai’ para lelembut dengan cara seolah-olah meminta restu agar mudah untuk mencari nafkah dan kesuksesan dunia.

10.Ingkung [iŋkUŋ]

Makna kultural ingkung bagi masyarakat dukuh Klinggen ingkang

kakung yang dimaksud adalah baginda Rasulullah SAW. Ingkung

merupakan masakan ayam yang disajikan secara utuh. Ingkung ini sebagai perlambangkan tutunan Rasulullah SAW. Dalam sebuah acara selamatan ingkung ini dibagikan kepada orang-orang yang mengikuti selamatan. Hal ini seperti tuntunan Rasulullah SAW yang berguna bagi umat manusia.

Selain itu, ingkung menyimbolkan ajaran luhur dari nenek moyang, yaitu sifat pemberani demi membela tanah air, selalu menyerahkan segala masalah kepada Allah SWT, menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, tidak bergaya hidup mewah, selalu bekerjasama dalam menghadapi tugas yang dibebankan, dan ikhlas menjalankan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT serta mengajarkan bahwa manusia mempunyai

kemampuan yang terbatas. Ada kekuatan yang maha besar yang mengatur mengenai kehidupan manusia di alam ini yaitu Allah SWT.

Ayam jago (jantan) yang dimasak utuh (ingkung) dengan bumbu kuning/kunir dan diberi areh (kaldu santan yang kental) dinggo kenduren, ngirim/dongakke luhur e ‘buat kondangan, mengirim/mendoakan keluarga yang sudah meninggal’ (Mbah Waginah, 1 April 2016), merupakan symbol menyembah Tuhan dengan khusuk (manekung) dengan hati yang tenang (wening). Ketenangan hati dicapai dengan mengendalikan diri dan sabar (nge”reh” rasa). Menyembelih ayam jago juga mempunyai makna menghindari sifat-sifat buruk (yang dilambangkan warna merah) ayam jago, antara lain: sombong, congkak, kalau berbicara selalu menyela dan merasa tahu/menang/benar sendiri (berkokok), tidak setia dan tidak perhatian kepada anak istri.

Makna lain sebagai suatu pengorbanan secara tulus yang diperuntukkan kepada Tuhan maupun untuk kepentingan mengirim orang/para leluhur yang sudah meninggal supaya diberi keselamatan, perlindungan selama ini (Bapak Rajiman, 1 April 2016). Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk berterima kasih kepada Tuhan agar leluhurnya selamat.

11.Menyan [mǝñan]

Makna kultural menyan bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah untuk mengusir jin supaya tidak mengganggu jalannya upacara Sadranan. Menyan disandingkan dengan kembang. Menyan merupakan sejenis getah

yang dipakai sebagai dupa yang berbau harum, yang biasanya digunakan dalam upacara adat. Sesaji berupa menyan dengan cara dibakar sampai keluar asapnya.

Kukus (asap) dupa dari kemenyan yang membumbung ke atasmelambangkan bahwa tujuan hidup manusia hanya 1 yaitu kepada Allah, tetapi terkadang dalam perjalanannya terjadi banyak rintangan/tidak selalu mulus, seperti mobat-mabit ‘berkobar’ ke kanan ke kiri (Ibu Suprapti, 1 April 2016), merupakan tanda sesajinya dapat diterima. Dengan perantara menyan diharapkan pelaksanaan upacara Sadranan dapat berjalan lancar dan permohonannya dapat dikabulkan oleh Tuhan. Kemenyan memiliki makna sebagai penghubung antara manusia dan Tuhannya, agar permohonannya terkabul.

12.Rempeyek [rêmpɛyɛ?]

Makna kultural rempeyek bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah sebagai lambang kreatifitas masyarakat dukuh Klinggen dalam menciptakan berbagai jenis makanan, salah satunya rempeyek. Rempeyek yang melambangkan bersatunya kebudayaan dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama, dalam hal ini supaya terlaksana dengan baik upacara sadranan. Terlihat dalam adonan rempeyek yang diberi potongan kacang tanah. Kacang tanah sebagai simbol kebudayaan sedangkan adonan sebagai simbol kehidupan (Mbah Marso, 1 April 2016). Meskipun mempunyai budaya yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu hidup tentram dan bahagia tanpa mengganggu kebudayaan yang lain.

Rempeyek juga sebagai simbol untuk menghormati hari pasaran. Masayarakat masih sangat dipercaya terhadap petungan Jawa dan petngan Jawa itu sendiri dihitung menggunakan hari pasaran, yaitu legi, pahing, pon, wage, dan kliwon.

13.Rokok [rOkO?]

Makna kultural rokok bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah sebagai sajian untuk makhluk halus laki-laki, supaya tidak merasa terganggu dan mengganggu. Rokok disandingkan dengan kinang. Tembakau yang terdapat dalam rokok melambangkan ati sing tabah ‘hati yang tabah’ (Mbah Reso Dinomo, 1 April 2016) dan bersedia berkorban dalam segala hal, karena tembakau memiliki rasa yang pahit.

14.Sudi [sUdI]

Makna kultural sudi bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah untuk selametan keseluruhan yang ada di dukuh Klinggen, baik masyarakatnya maupun alamnya (Ibu Mujinem, 1 April 2016).

15.Takir [takIr]

Makna kultural takir bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah untuk selametan keseluruhan yang ada di dukuh Klinggen, baik masyarakatnya maupun alamnya. Takir adalah semacam tempat untuk menaruh sesaji, takir dibuat dari daun pisang yang dirangkai seperti kapal.

Memiliki makna sebagai tempat/wadah segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki tempatnya masing-masing.

Selain itu, takir memiliki makna kultural supaya tatak pikir ee manungsa ‘agar manusia memiliki tekad dan keyakinan yang kuat’ (Mbah Waginah, 1 April 2016). Dalam upacara Sadranan terdapat tekad yang kuat dalam menjalankan tradisi tersebut dan ada keyakinan yang berpusat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui perantara dhayang dukuh ‘Mbah Mondoroko’. Takir juga berfungsi sebagai tolak bala maksudnya adalah untuk menolak bilamana ada roh yang menguasai tempat yang akan dijadikan tempat berlangsungnya upacara Sadranan. Dengan adanya takir ini bermaksud untuk meminta ijin secara baik-baik kepada makhluk halus yang terlebih dahulu menempati tempat tersebut.

16.Tambir [tambIr]

Makna kultural tambir bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah untuk menggambarkan keadaan dukuh Klinggen sebagai tempat hidup masyarakat yang memiliki macam-macam karakter (Ibu Mujinem, 1 April 2016) dan di dukuh Klinggen memiliki kekayaan alam yang beranekaragam. Segala keanekaragaman itu digambarkan melalui tambir sebagai tempat dan segala macam makanan di dalamnya sebagai penggambaran keanekaragaman masyarakat dan alam dukuh Klinggen.

Makna kultural tumbu bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah sebagai gambaran masjid sebagai tempat ibadah bersama untuk memohon keselamatan kepada Tuhan, dan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan mereka (Ibu Mujinem, 1 April 2016).

18.Tampah [tampah]

Makna kultural tampah bagi masyarakat desa Klinggen adalah untuk menggambarkan keadaan dukuh Klinggen sebagai tempat hidup masyarakat yang memiliki macam-macam karakter (Ibu Mujinem, 1 April 2016) dan di dukuh Klinggen memiliki kekayaan alam yang beranekaragam. Segala keanekaragaman itu digambarkan melalui tampah sebagai tempat dan segala macam makanan di dalamnya sebagai penggambaran keanekaragaman masyarakat dan alam dukuh Klinggen.

19.Tahu [tahU]

Makna kultural tahu bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah sejenis lawuhan ‘lauk pauk’ yang terbuat dari kedelai yang dihaluskan, dicampur bumbu garam, bawang putih, dan penyedap rasa yang dihaluskan, digoreng sampai matang. Halus yang ada pada tahu melambangkan agar kehidupan masyarakat dukuh Klinggen selalu mendapatkan kebaikan dari Tuhan (Mbah Reso Dinomo, 1 April 2016).

Makna kultural tebok bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah untuk menggambarkan keadaan dukuh Klinggen sebagai tempat hidup masyarakat yang memiliki macam-macam karakter (Ibu Mujinem, 1 April 2016) dan di dukuh Klinggen memiliki kekayaan alam yang beranekaragam. Segala keanekaragaman itu digambarkan melalui tebok sebagai tempat dan segala macam makanan di dalamnya sebagai penggambaran keanekaragaman masyarakat dan alam dukuh Klinggen.

21.Tempe [tempe]

Makna kultural tempe bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah sejenis lawuhan ‘lauk pauk’ yang terbuat dari kedelai yang kasar, dicampur bumbu garam, bawang putih, dan penyedap rasa yang dihaluskan, digoreng sampai matang. Kasar yang ada pada tempe melambangkan agar masyarakat dukuh Klinggen selalu tabah dan sabar dalam menghadapi semua cobaan-cobaan yang ada di kehidupan (Mbah Marso, 1 April 2016).

22.Wajib [wajIb]

Makna kultural wajib bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah uang sebesar dua puluh ribu yang per orang. Uang yang terkumpul dibagi menjadi 2 bagian, bagian yang pertama diberikan pada moden/sesepuh desa yang memimpin upacara Sadranan dan yang bagian kedua untuk melengkapi sesaji yang kurang dalam upacara Sadranan (Bapak Rajiman, 1 April 2016), dan untuk mengukur sejauh mana yang memiliki hajat

mampu membiayai. Uang adalah sebagai alat pembayaran, yang dimaksudkan bila dalam sesaji terdapat kekurangan dan penyajiannya, sehingga diharapkan uang dapat digunakan sebagai pengganti sesaji yang kurang. Karena menurut masyarakat jika dalam suatu upacara tradisional terdapat kekurangan sesaji maka akan muncul beberapa bencana.

23.Gorengan [gOrǝŋan]

Makna kultural gorengan bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah sebagai penyemangat hidup. Seperti gorengan yang dapat dijadikan lauk untuk makan, hidup juga perlu adanya variasi dan berani mencoba hal baru apapun resikonya (Mbah Waginah, 1 April 2016).

24.Semuran [semUran]

Makna kultural semuran bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah didalamnya terdapat macam-macam sayuran yaitu kacang panjang berarti pemikiran yang jauh ke depan/innovative dan kluwih berarti linuwih atau mempunyai kelebihan dibanding lainnya (Ibu Suprapti, 1 April 2016).

25.Sambel Goreng [sambêl gOrǝŋ]

Makna kultural sambel goreng bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah dengan rasanya yang pedas, manis, dan gurih melambangkan betapa banyak yang dihadapi dalam hidup, ada duka dan bahagia, namun apapun yang sedang dihadapi dalam hidup, agar tidak lupa pada sang Pencipta. Selain itu, sambel goreng melambangkan dalam berjuang butuh

kesemangatan/keberanian dan persatuan (Mbah Reso Dinomo, 1 April 2016). Kesemangatan digambarkan bumbu dengan cabai (merah), sedangkan persatuan digambarkan dengan bersatunya krecek ‘kulit sapi’.

26.Endhog Jawa [EndOg jOwO]

Makna kultural endhog jawa bagi masyarakat dukuh Kilnggen adalah telur disajikan utuh dengan kulitnya tidak dipotong, sehingga untuk memakannya harus dikupas terlebih dahulu. Hal tersebut melambangkan bahwa semua tindakan kita harus direncanakan (dikupas), dikerjakan sesuai rencana dan dievaluasi hasilnya demi kesempurnaan. Piwulang jawa mengajarkan “Tata, Titi, Titis dan Tatas” (Bapak Rajiman, 1 April 2016), yang berarti etos kerja yang baik adalah kerja yang terencana, teliti, tepat perhitungan, dan diselesaikan dengan tuntas. Telur juga melambangkan manusia diciptakan Tuhan dengan derajat (fitrah) yang sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan dan tingkah lakunya.

Telur sebagai lambang awal mulanya terjadi manusia. Manusia terbentuk dari sperma dan ovum. Kemudian berbentuk janin dalam rahim ibu. Rahim ibu sebagai perumpamaan cangkang telur. Ibu memegang peranan penting dalam kehidupan sang bayi. Maka tersirat pesan supaya kita berbakti kepada orang tua terutama ibu yang telah melahirkan kita.

Makna kultural sega ambengan bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah sebagai lambang kebersamaan dan kerukunan antar warga. Dapat dilihat dari nasi yang ditata menjadi satu rapat dan padat.

Sega ambengan yaitu ngirim luhur, nyuwun donga keselametan ning kono, nyaosi dhaharan sumupe/ambune ‘mengirim orang yang sudah meninggal, meminta doa keselamatan disana, memberi makanan berupa asap/baunya’ (Mbah Reso Dinomo, 1 April 2016).

Sega ambengan untuk ngirim donga, sebagai piranti ‘mengirim doa dan sebagai alat kelengkapan’ (Bapak Rajiman, 1 April 2016). Selain itu, sega ambengan bermakna dinggo kenduren, ngirim/dongakke luhur e ‘untuk kondangan, mengirim/mendoakan keluarga yang sudah meninggal’ (Mbah Waginah, 1 April 2016).

28.Sega Tumpeng [sêgO tUmpeŋ]

Makna kultural sega tumpeng bagi masyarakat dukuh Klinggen merupakan saos dhahar kyai/mbah Mondoroko ‘untuk makan kyai/mbah Mondoroko’ (Mbah Marso, 1 April 2016). Sega tumpeng yaitu untuk tahlilan (Mbah Waginah, 1 April 2016).

Sega tumpeng adalah olahan yang berasal dari beras yang sudah tanak.dimasak sehingga matang, untuk keperluan sesaji biasanya dikerucutkan. Memiliki makna sebagai simbol keberuntungan dan penyajian nasi tumpeng mengandung permohonan agar mendapat selamat dan mendapat rejeki. Makna nasi putih juga melambangkan kesucian

karena nasi yang berwarna putih. Dengan kesucian hati dalam memohon pada Tuhan akan semakin cepat terkabul permohonannya.

Selain itu, sega tumpeng merupakan sajian nasi kerucut khas Indonesia dengan aneka lauk pauk yang ditempatkan dalam tampah (nampan besar, bulat, dari anyaman bambu). Tumpeng merupakan tradisi sajian yang mungkin sering kita lihat dalam upacara selamatan atau pesta rakyat 17 agustusan. Sega tumpeng pasti selalu ada dalam setiap sajian. Sega tumpeng memiliki makna mulai dari kerucut tumpeng yang berada paling atas, badan tumpeng, lauk pauk, sayur sayuran hingga wadah tumpeng yang selalu terbuat dari wadah tradisional beralaskan daun pisang. Kerucut tumpeng berbentuk gunungan yang melambangkan tangan merapat menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Bentuk gunungan ini juga bisa diartikan sebagai harapan agar kesejahteraan hidup kita pun semakin “naik” dan “tinggi”.

Tumpeng yang berbentuk mengerucut ke atas semakin ke atas semakin lancip sebagai simbol keyakinan dan keteguhan iman kepada Allah. Dengan keyakinan hidup akan bisa berhasil dan sukses. Begitu pula dalam prosesi upacara sadranan akan berjalan semestinya tanpa halangan suatu apapun dan yang paling penting permohonan dapat dikabulkan Sang Maha Kuasa. Pada dasarnya fungsi dan makna sesaji-sesaji ini adalah sebagai ucapan terima kasih atas terkabunya permohonan-permohonan masyarakat melalui upacara Sadranan di dukuh Klinggen ini.

Makna kultural jajanan pasar bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah sebagai simbol anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang sosial. Sehingga sebagai masyarakat harus bisa menyesuaikan sedemikian rupa sehingga diterima masyarakat sekitarnya. Masyarakat akan harmonis jika setiap komponen masyarakat bisa rukun dan kompak. Selain itu, Jajanan pasar adalah seperangkat makanan yang dibeli di pasar setempat, jajanan pasar mempunyai makna agar hubungan manusia selau baik dan harapan akan kemeriahan akan murah pangan (Ibu Mujinem, 1 April 2016).

30.Gedhang Raja Setangkep [gêDaŋ rOjO sêtaŋkêp]

Makna kultural gedhang raja setangkep bagi masyarakat dukuh Klinggen adalah pisang raja yang rasanya paling manis diantara pisang-pisang yang lainnya, sehingga bisa dianggap rajanya pisang-pisang. Gedhang raja yang digunakan sebanyak rong lirang ‘dua sisir’. Biasanya gedhang raja diletakkan bersama jajanan pasar.

Gedhang raja sebagai simbol pemimpin (raja) yang didukung seluruh rakyatnya. Suatu masyarakat akan hidup tentram dan bahagia jika antara pemimpin dan rakyatnya akan saling mendukung dan saling melengkapi. Pemimpin (raja) tidak semena-mena pada rakyatnya tetapi ngayomi pada rakyatnya. Sehingga kehidupan akan tentram, makmur, dan bahagia.

Pemimpin (raja) yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW sebagai perlambang pemimpin umat manusia di bumi. Nabi Muhammad

SAW menyebarkan Agama Islam sehingga dianggap sebagai penyelamat umat Islam di bumi ini. Jadi, gedhang raja ini memiliki simbol untuk menghormati Nabi Muhammad SAW dan sebagai teken/gocekan ‘buat pegangan’ (Mbah Marso dan Ibu Mujinem, 1 April 2016).

C. Perkembangan Istilah Sesaji Upacara Sadranan

Perkembangan yaitu sebuah proses mutlak yang akan dialami oleh makhluk hidup. Namun tidak hanya makhluk hidup, banyak juga hal lain yang dapat berkembang atau berubah seiring perubahan waktu. Dalam sadranan pasti juga ada sebuah perkembangan, dari macam-macam sesajinya atau alat yang digunakan untuk sesaji. Sesaji yang digunakan ada yang tetap dan ada yang berkembang. Adapun perkembangan istilah sesaji upacara Sadranan di kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Apem [apêm]

Perkembangan apem pada zaman dahulu kebanyakan masyarakat membuat sendiri, tapi pada zaman sekarang ada yang membuat sendiri dan ada juga yang beli di pasar. Perkembangan ini muncul karena sebagian masyarakat dukuh Klinggen memiliki kesibukan dalam bekerja, sehingga masyarakat sekarang kebanyakan lebih memilih membeli apem di pasar dari pada membuat sendiri di rumah.

2. Besek [bese?]

Perkembangan besek yaitu pada zaman dahulu besek digunakan sebagai tempat nasi untuk kenduren, zaman sekarang terjadi

perkembangan menggunakan ceting ‘tempat nasi’ yang terbuat dari plastik. Perkembangan ini muncul karena adanya pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa besek yang terbuat dari bambu dari pring apus, teksturnya halus, besek dapat dibuat sendiri/ beli (jual-beli) sudah jarang ditemukan, dan orang yang membuat besek sudah berkurang (beralih profesi). Hal tersebut menimbulkan pegeseran dari besek ke ceting, karena harga besek lebih mahal dibandingkan ceting plastik. Selain itu, ceting plastik lebih bersih rapi, dan praktis.

3. Menyan [mǝñan]

Perkembangan menyan yaitu pada zaman dahulu masih menggunakan menyan yang berbentuk bulat kecil, pada zaman sekarang ada yang menggunakan menyan yang berbentuk panjang seperti lidi. Penggunaannya sama-sama dibakar. Terdapat pola pikir masayarakat yang ingin menjadi modern yaitu pengunaan menyan yang berbentuk bulat kecil ke menyan yang berbentuk panjang seperti lidi.

4. Rokok [rOkO?]

Perkembangan rokok yaitu pada zaman dahulu masih menggunakan rokok yang dilinting ‘dilipat’ sendiri. Pada zaman sekarang menggunakan rokok yang sudah jadi dan dapat di beli di warung-warung. Pola pikir masyarakat yang lebih memilih membeli rokok jadi daripada membuatnya sendiri karena membeli lebih menghemat waktu dan biaya.

5. Sudi [sUdI]

Perkembangan sudi yaitu pada zaman dahulu kebanyakan masyarakat membuat sendiri dengan menggunakan daun pisang, tapi pada zaman sekarang ada yang membuat sendiri dan ada juga yang beli dipasar yang terbuat dari kertas minyak. Terdapat pola pikit masyarakat yang menggunakan daun pisang lebih susah dari kertas minyak, karena daun pisang harus mencari di kebun, membuat sendiri, membuang-buang banyak waktu, dan tenaga. Sehingga kebanyakan masyarakat sekarang lebih memilih menggunakan sudi yang terbuat dari kertas minyak, karena lebih menghemat waktu dan tenaga. Tetapi harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli sudi.

6. Takir [takIr]

Perkembangan takir yaitu pada zaman dahulu kebanyakan masyarakat membuat sendiri dengan menggunakan daun pisang, tapi pada zaman sekarang ada yang membuat sendiri dan ada juga yang beli di pasar yang terbuat dari kertas minyak. Terdapat pola pikit masyarakat yang menggunakan daun pisang lebih susah dari kertas minyak, karena daun pisang harus mencari di kebun, membuat sendiri, membuang-buang banyak waktu, dan tenaga. Sehingga kebanyakan masyarakat sekarang lebih memilih menggunakan takir yang terbuat dari kertas minyak, karena lebih menghemat waktu dan tenaga. Tetapi harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli takir.

7. Tambir [tambIr]

Perkembangan tambir yaitu pada zaman dahulu masih menggunakan tambir yang terbuat dari bambu yang berfungsi untuk napeni. Pada zaman sekarang tambir bisa diganti dengan tebok yang terbuat dari plastik. Pola pikir masyarakat yaitu tebok yang terbuat dari plastik lebih kuat menampung banyak makanan yang ada di dalam wadah tersebut.

8. Tumbu [tumbu]

Perkembangan tumbu yaitu pada zaman dahulu masih menggunakan tumbu yang terbuat dari bambu. Pada zaman sekarang tumbu bisa diganti dengan baskom yang terbuat dari plastik. Pola pikir masyarakat yaitu baskom yang terbuat dari plastik lebih kuat menampung banyak makanan yang ada di dalam wadah tersebut.

9. Tampah [tampah]

Perkembangan tampah yaitu pada zaman dahulu masih menggunakan tampah yang terbuat dari bambu yang berfungsi untuk ngayaki. Pada zaman sekarang tampah bisa diganti dengan tebok yang terbuat dari plastik. Pola pikir masyarakat yaitu tebok yang terbuat dari plastik lebih kuat menampung banyak makanan yang ada di dalam wadah tersebut.

Perkembangan tahu yaitu pada zaman dahulu tahu digoreng, pada zaman sekarang tahu ada yang digoreng dan ada juga yang dicampur di dalam semuran. Pola pikir masyarakat yang terdapat di dalamnya yaitu lebih menghemat dalam pengolahan yang dicampurkan ke dalam semuran.

11.Tebok [tebO?]

Tebok merupakan suatu perkembangan pada zaman sekarang dan pada zaman dahulu masih menggunakan tambir dan tampah. Tebok berbentuk bulat dan ombo. Pola pikir masyarakat yaitu tebok yang terbuat dari plastik lebih kuat menampung banyak makanan yang ada di dalam wadah tersebut.

12.Tempe [tempe]

Perkembangan tempe yaitu pada zaman dahulu tempe digoreng, pada zaman sekarang tempe ada yang digoreng dan ada juga yang dicampur di dalam semuran. Pola pikir masyarakat yang terdapat di dalamnya yaitu lebih menghemat dalam pengolahan yang dicampurkan ke dalam semuran.

13.Wajib [wajIb]

Perkembangan wajib yaitu pada zaman dahulu wajib diberikan seikhlasnya, pada zaman sekarang wajib sudah ditentukan dengan sejumlah uang dua puluh ribu rupiah. Terdapat pola pikir masyarakat yang berfikiran bahwa kebanyakan masyarakat sekarang lebih mampu daripada

masyarakat pada zaman dahulu, karena masyarakat pada zaman sekarang sudah memiliki pekerjaan yang lebih baik/mapan. Sehingga mampu untuk membayar wajib sesuai dengan apa yang sudah ditentukan.

14.Jajanan Pasar [jajanan pasar]

Perkembangan jajanan pasar yaitu pada zaman dahulu adalah menggunakan makanan tradisional seperti jadah, wajik, ketan, dan lain-lain. Pada zaman sekarang hanya menggunakan buah-buahan saja. Terdapat pola pikir masyarakat yang berfikiran bahwa jadah, wajik, ketan, dan lain-lain lebih susah ditemukan daripada buah-buahan yang gampang ditemukan. Sehingga terjadi pergeseran dari yang tradisional ke modern.