BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bukan Demokrasi, Melainkan Dominasi

Sistem politik demokrasi di Indonesia sebenarnya masih memikirkan

toleransi dan intoleransi. Intoleransi sendiri adalah politik arogansi. Ketika

intoleransi mendapat legitimasi ranah politik, filosof Levinas mengingatkan,

politik demi dirinya sendiri memiliki kodrat tranik, ibu segala kekerasan.

Demikianlah kita menyaksikan dari waktu ke waktu politik intoleransi Indonesia

terhadap warga minoritas (Riyanto, 2011).Kenyataanya sampai saat ini,

perempuan masih merupakan kelompok marjinal yang secara historis selalu

disisihkan dalam dunia politik dan pada proses-proses pengambilan keputusan

publik1. Bahwa perempuan di anggap sebagai kaum marjinal tersebut, perempuan

secara tidak langsung juga merupakan warga minoritas yang akhirnya

berkesempatan untuk didengar suaranya.

Pada dasarnya negara yang menggunakan sistem politik demokrasi

seharusnya lebih mementingkan toleransi antar sesama. Baik itu toleransi antar

etnis, suku, budaya, ras, maupun agama. Dari asal katanya (Latin) tolerare, toleransi berarti menanggung, memanggul, memikul bersama (beban). Dalam

ranah politik toleransi memaksudkan pemakluman perbedaan (Riyanto, 2011).

Masalah mengukur gejala ada atau tidaknya demokrasi bukanlah hal mudah.

Misalnya, banyak orang di Barat yang mengukur adaa atau tidaknya demokrasi

dengan ada aatau tidaknya pemilihan umum. Pemilihan umum memang

merupakan satu manifestasi adanya demokrasi, tapi belum tentu dengan adanya

pemilihan umum, demokrasi pasti ada. Ini menunjukkan bahwa mencari indikator

dari gejala demokrasi tidak begitu mudah.

Namun, apa pun bentuk sebuah demokrasi, di Barat maupun di Timur, ada

ciri utama yang tidak dapat ditawar, yakni dalam demokrasi dimungkinkan

adanya partisipasia dari semua golongan masyarakat. Manifestasi dari partisipasi

1

Ratu Dian Hatifah, Sekjen KPPI.

ini dapat berupa pemilihan umum, demokrasi dalam masyarakat tersebut selalu

dapat dikatakan ada.

Sedangkan pendekatan sistem politik sendiri diharapkan dapat digunakan

untuk menjelaskan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena politik, atau

kehidupan politik dan dapat diterapkan secara universal. Pendekatan sistem politik

dimaksudkan juga untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya

mengandalkan analisis pada negara dan kekuasaan.

Apabila masyarakat menerima pengertian demokrasi sebagai partisipasi

dari anggota atau golongan yang ada dalama masyarakat, apa pun bentuk

partisipasinya, maka pada dasarnya masyarakat menerima pendirian yang

menyatakan bahwa demokrasi hanya mungkin bila golongan masyarakat yang ada

mempunyai kekuatan politik yang relatif seimbang. Bila satu golongan

masyarakat menjadi terlalu kuat, maka kehidupan demokrasi di masyarakat itu

jadi terancam, atau paling sedikit, demokrasi jadi tergantung pada kemauan, baik

dari orang atau aagolongan yang berkuasa.

Kemudian fakta yang ada yaitu warga Salatiga sendiri khususnya yang

tinggal di daerah Sarirejo, tidak memahami sistem politik yang ada di Indonesia

lebih tepatnya pendidikan politik masih cukup kurang2. Tidak hanya warga

Sembir kota Salatiga saja, tapi sebagian besar orang Salatiga tidak memahami

tentang politik.

Demokrasi sendiri dapat dikatakan sistem yang liberal, justru lebih

mementingkan kebebasan individu untuk berkreasi. Akan tetapi masih dalam

norma atau aturan yang berlaku pada wilayah tertentu. Namun, perempuan sendiri

masih tergolong pada kaum marjinal. Bahwa, kuota calon wakil rakyat saat ini

hanya 30% perempuan. Dengan fakta tersebut, bisa dikatakan bahwa dominasi

laki-laki yang merupakan budaya patriarki sangat berkuasa di dunia

politik.Budaya patriarki yang tertanam dalam struktur dan budaya dalam suatu

2

Hasil Wawancara dengan pembicara dari Panwaslu Kota Salatiga.

masyarakat mampu mengakibatkan ketimpangan gender di dalam masyarakat

tersebut (Mac Donald, 1999)3.

2.2 Perempuan Sebagai Kaum Marginal dalam Politik

Saat ini opini publik menganggap bahwa perempuan sebagai makhluk

yang lemah, dan tidak akan mampu menjadi seorang pemimpin. Opini tersebut

sudah ada sejak jaman nenek moyang. Opini publik sendiri merupakan suatu

akumulasi citra yang tercipta atau diciptakan oleh proses komunikasi. Citra

tentang sesuatu itu, entah dalam tataran yang abstrak ataupun kongkret selalu

menjadi bermuka banyak atau berdimensi jamak karena perbedaan penafsiran

(persepsi) yang terjadi di antara peserta komunikasi. Itulah sebabnya, dalam opini

publik terjadi pergeseran-pergeseran citra (Panuju, 2002).

Menurut Mino Vianello dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa

kesenjangan dan ketimpangan tersebut dibentuk oleh berbagai hal, di antaranya

adalah pemahaman perbedaan sex dan nilai-nilai dalam masyarakat.Sebenarnya

yang harus diperhatikan adalah gender inequalities (ketidakadilan gender) merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi

korban dari sistem tersebut. Dengan demikian agar dapat memahami perbedaan

gender yang menyebabkan ketidakadilan maka dapat dilihat dari berbagai

manifestasinya, yaitu salah satunya adalah marginalisasi. Marginalisasi

merupakan timbulnya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dan negara

merupakan sebagai akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki

dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian, antara lain penggusuran,

bencana alam, proses eksploitasi atau korban politik praktis.

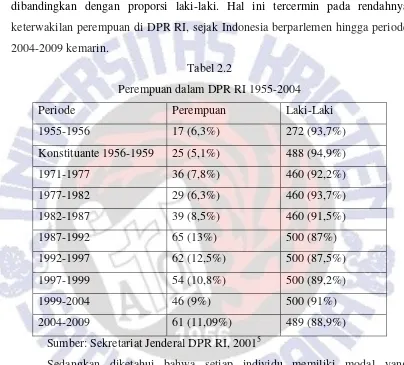

Ketimpangan gender masih dapat ditemukan dalam berbagai lingkup

kehidupan, baik sosial maupun politik. Salah satu bentuk dari ketimpangan gender

tersebut terjadi di dalam struktur lembaga perwakilan kita. Berdasarkaan catatan

dari BPS pada tahun 2000, dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 209.000.000

3

Mac Donald, Mandy., Sprenger, Ellen dan Dubel. Gender dan Perubahan Organisasi. Yogyakarta: ISIST dan REMDEC, 1999. Hal.1.

orang, jumlah wanita lebih besar yakni 105 juta dibandingkan dengan populasi

laki-laki yang berjumlah 104 juta4. Namun lebih besarnya populasi perempuan

tersebut, tidak menunjukan hal yang serupa dalam representasinya sebagai wakil

rakyat. Sebaliknya perempuan memiliki proporsi yang jauh lebih sedikit

dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Hal ini tercermin pada rendahnya

keterwakilan perempuan di DPR RI, sejak Indonesia berparlemen hingga periode

2004-2009 kemarin.

Tabel 2.2

Perempuan dalam DPR RI 1955-2004

Periode Perempuan Laki-Laki

1955-1956 17 (6,3%) 272 (93,7%)

Konstituante 1956-1959 25 (5,1%) 488 (94,9%)

1971-1977 36 (7,8%) 460 (92,2%)

1977-1982 29 (6,3%) 460 (93,7%)

1982-1987 39 (8,5%) 460 (91,5%)

1987-1992 65 (13%) 500 (87%)

1992-1997 62 (12,5%) 500 (87,5%)

1997-1999 54 (10,8%) 500 (89,2%)

1999-2004 46 (9%) 500 (91%)

2004-2009 61 (11,09%) 489 (88,9%)

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, 20015

Sedangkan diketahui bahwa setiap individu memiliki modal yang

bermacam-macam, mulai dari modal pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan budaya.

Perempuan yang tergolong dalam individu itu sendiri juga memiliki modal. Akan

tetapi, karena konstruksi sosial bahwa perempuan tidak mempunyai modal itu

dibangun sudah cukup lama, maka perempuan terlihat susah untuk bersaing

dengan laki-laki khususnya di bidang politik. Kemudian dari konstruksi tersebut

terbentuk kelas-kelas yang membuat perempuan susah untuk bergerak.Dalam

4

www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 26 November 2005 pada pukul 10.45 WIB. 5

Ani Widyani Soetjipto, “Politik Perempuan Bukan Gerhana” (Jakarta:Kompas, 2005), hal. 239.

wawancara singkat dengan seorang pemandu karaoke di Sarirejo kota Salatiga

menyebutkan bahwa:

“Gak ik mbak. Ada sih komunitas paguyuban karaoke, tapi saya gak ikut.

Lagian yang ikut itu paguyuban itu kebanyakan pemilik karaoke. Jadi kita

anak buah paling dapat kabar dari pemilik karaoke aja. Walah, boro-boro

dikasih tau mbak. Bahas soal pemilu aja gak. Kemarin itu malah bahas

soal kita yang harus libur pas pemilu, jadi kita rugi. Karena gak dapat

penghasilan sehari. Ya paling saya tau kabar soal pemilu itu dari TV atau

baca di internet mbak.”

Wawancara tersebut jelas dikatakan bahwa perlakuan berbeda di dapatkan

oleh individu yang kelasnya berbeda antara pemandu karaoke dengan pemilik

karaoke. Hasil wawancara tersebut juga berarti bahwa meskipun PK tidak

mendapatkan fasilitas pendidikan politik secara langsung, namun mereka juga

bisa mengaksesnya melalui media sosial yang lainnya. Sehingga mereka bisa

mengambil tindakan atau keputusan yang sesuai dengan keadaan mereka.

Sedangkan orientasi subjektivitas terhadap kelas sendiri menurut Bourdieu

dalam salah satu wawancara:

Memahami kelas sebagai sebuah konstruksi sosial dapat menuntun pada

sebuah penyimpangan subjektivitas...akhir bagian pertama dari Le Sens Pratique berada pada batas ujung penyimpangan subjektivistik (tapi)....ada dasar-dasar objektif bagi semua keputusan ini... terdapat perjuangan yang

real atas kelas-kelas, sebuah perjuangan simbolik dan perorangan, atau

sebuah perjuangan kolektif.

Seseorang dapat memutuskan tindakan dan sikap diatur oleh kebiasaan

atau nilai-nilai yang sudah ada pada individu dalam jangka waktu yang lama.

Sehingga kebiasaan tersebut yang disebut habitus. Tindakan seorang PK dalam

masalah politik juga dapat terbentuk melalui kehidupan sehari-hari. Melaui proses

lobi dalam mendapatkan pelanggan, waktu bekerja dan beristirahat, serta kegiatan

yang lainnya. Menurut (Mahar, 2009) Habitus mengacu pada sekumpulan

disposisi yang tercipta dan terformulasi melalui kombinasi struktur objektif dan

sejarah personal. Disposisi diperoleh dalam berbagai posisi sosial yang berada di

dalam suatu ranah, dan mengimplikasikan suatu penyesuaian subjektif terhadap

posisi itu. Umpamanya, dalam tingkah laku seseorang, ‘penyesuaian diri’

semacam ini seringkali terimplikasikan melalui sense6 seseorang pada keberjarakan sosial, atau bahkan terimplikasikan dalam sikap-sikap tubuh mereka.

Oleh sebab itu, tempat dan habitus seseorang membentuk basis persahabatan,

cinta, dan hubungan pribadi lainnya, dan juga mengubah kelas-kelas teoretis

kelompok-kelompok real.

2.3 Pendidikan Politik bagi Kaum Marginal

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem politik

demokrasi. Salah satu bentuk sistem demokrasi ditandai dengan adanya pesta

demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali, yaitu saat pemilihan wakil

rakyat (Legislatif dan Presiden). Akan tetapi, banyak warga Indonesia yang masih

belum mendapatkan pendidikan politik yang benar, khususnya bagi perempuan

yang masuk dalam kategori kaum marginal. Bahkan kewajiban LSM (maksudnya

masyarakat sipil) untuk mempersiapkan perempuan berkualitas bagi partai.

Betapa naifnya, karena UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang

merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,

disana secara tegas dikatakan bahwa partai politik melakukan pendidikan politik

bagi anggotanya dan masyarakat7.

Sebenarnya salah satu sebab perempuan digolongkan dalam kaum

marginal adalah ketika perempuan belum mampu mengimbangi peran laki-laki di

dunia politik praktis maupun dalam dunia kerja. Kemudian hambatan perempuan

berpolitik lainnya yakni karena pada dasarnya perempuan telah memiliki beban

berlapis, dimana perempuan memiliki tanggung jawab di ruang privat (sebagai

6

Dalam Bahasa Indonesia yaitu pengetahuan 7

Kelompok-Kerja-Keterwakilan-Perempuan.

isteri dan ibu di rumah), ruang publik dan juga komunitas. Beban berlapis ini

tentunya menjadi hambatan perempuan mengikuti kegiatan politik, terutama

proses kampanye dan Pemilu yang menguras banyak waktu, uang dan tenaga bagi

para pemain di dalamnya. Namun demikian, dari hasil penelitian Women

Research Institute (WRI), beban berlapis yang dimiliki oleh perempuan ternyata

mampu memberikan dampak positif bagi perempuan untuk meraih suara dalam

Pemilu.

Selain itu, perempuan juga memiliki modal yang cukup banyak untuk

mampu bersaing dengan laki-laki. Akan tetapi, karena sudah terbentuknya

kelas-kelas antara perempuan dan laki-laki bahkan tiap individu, maka dengan

menggunakan tiga kategori kualitatif besar (rasa keberbedaan untuk kelas atas,

kehendak baik budaya untuk kelas menengah, pilihan kebutuhan untuk kelas

pekerja), Bourdieu sanggup membuat keterkaitan antara kelas dan disposisi

menjadi jelas dan tidak ambigu. Jadi:

Kelas dominan merupakan sebuah ruang yang relatif otonom, yang

strukturnya didefinisikan oleh distribusi modal ekonomi dan budaya di

antara anggotanya. Masing-masing fraksi kelas dicirikan oleh konfigurasi

distribusi tertentu ini yang berkorespondensi dengan sebuah gaya hidup

tertentu, lewat perantara habitus (Bourdieu, 1984: 260).

Sedangkan modal yang sudah dipunyai setiap perempuan sendiri dirasa

sudah cukup dan mereka juga berhak mendapatkan hak yang sama dengan

laki-laki, maka fakta yang ada di Sarirejo berkata lain, bahwa pemandu karaoke atau

perempuan marginal (PK) mayoritas bukan orang asli Salatiga, banyak yang tidak

mempunyai fasilitas untuk mereka bersuara dan mendapatkan pendidikan politik

secara langsung selama proses pemilu dilaksanakan. Sehingga bulan April 2014,

saat semua warga Indonesia merayakan pesta demokrasi, mereka tidak dapat ikut

serta dalam pesta tersebut. Itu semua dikarenakan mereka tidak mengerti

bagaimana cara memberikan suara saat pemilu berlangsung. Berikut hasil

wawancara dengan pemandu karaoke di Sarirejo:

“Tidak nyoblos mbak aku. Lah ribet ngurusnya mbak. Harus pakai kartu

apa itu namanya. Belum lagi saya malas. Mending saya dirumah aja

nemenin anak”.

Sebenarnya jika perempuan juga mendapatkan pendidikan politik sejak

dini, maka perempuan akan jauh lebih hebat dari pada laki-laki untuk menjadi

seorang pemimpin. Karena perempuan sudah memiliki modal awal berupa

komunitas di lingkungan tempat mereka tinggal (arisan, PKK, Dasawisma, dll).

Negara sendiri yang berperan sebagai administrasi publik, yang mengacu kepada

tiga lembaga politik yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif sampai saat ini masih

sangat kecil peluang perempuan masuk kedalam tiga lembaga politik tersebut.

Sehingga suara-suara perempuan yang lain juga masih belum didengar dan

ditindak lanjuti dengan program-program tepat sasaran bagi salah satu kaum

marginal ini.

Sehingga konsep gender dan administrasi publik sendiri memaksa setiap

orang berpikir bahwa perempuan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, yang

bergantung kepada suami untuk penghidupan mereka, terlepas apakah mereka

secara de factoibu rumah tangga atau bukan. Definisi sosial wanita sebagai ibu rumah tangga adalah pasangan definisi sosial laki-laki sebagai pencari nafkah,

terlepas dari kontribusi nyata yang mereka berikan kepada rumah tangga dan

keluarga. Konstruksi tersebut sebenarnya dibentuk melalui kebijakan-kebijakan

publik dan implementasi-implementasi kebijakan tersebut. Karena yang membuat

kebijakan-kebijakan tersebut bukan dari kaum hawa akan tetapi mayoritas kaum

adam. Meskipun yang membuat kebijakan terdapat beberapa kader perempuan,

namun suara perempuan ini masih sangat kecil dan belum di dengar, kebanyakan

kader perempuan pun juga belum mendapatkan pendidikan politik yang cukup

kuat untuk menyampaikan kebutuhan perempuan yang lain sebenarnya itu seperti

apa.

Konsep diatas diinspirasi oleh pemikiran Michael Foucault dalam History of Sexuality (1980) yang mengatakan bahwa seks tidak hanya dilihat sebagai

sekedar sarana reproduksi atau sebagai sumber kesenangan, tapi juga telah

menjadi pusat keberadaan diri kita berada8. Artinya, makna akan kebenaran

diletakkan diatas basis perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di sini wacana

gender bertemu dengan kebijakan publik, atau dalam konteks yang lebih luas

wacana gender bertemu dengan administrasi publik sebagai lembaga pembuat dan

pelaksana kebijakan publik9.

8

Dikutip Suryakusumah, 1991a, hlm. 7-8. 9

Dr. Riant Nugroho et,al, 2008, Gender dan Administrasi Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Peneliti menggambarkan kerangka pikir penelitian dibawah ini, dengan

maksud agar individu yang membaca menjadi mudah untuk memahami konsep

teori maupun praktik yang dimaksudkan oleh si peneliti. Sehingga dalam

penelitian ini terdapat sebuah kerangka berpikir seperti berikut:

Fakta Pemilu

Caleg

Capres

Modal

Sosial

Ekonomi

Pendidikan

Budaya Modal

Sosial

Ekonomi

Pendidikan

Budaya Pemandu Karaoke

(Perempuan)

CALEG (Perempuan)

Arena

Tindakan

Kesadaran - Habitus Kesadaran

-Habitus