BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. PENYAKIT GINJAL KRONIK 2.1.1. Definisi

Penyakit ginjal kronik adalah suatu proses patofisiologi dengan etiologi yang beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif, yang umumnya berakhir dengan gagal ginjal. Sedangkan gagal ginjal adalah suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang ireversibel, dimana akan memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap berupa dialisis atau transplantasi ginjal.8

Kriteria Penyakit Ginjal Kronik

1. Kerusakan ginjal yang terjadi >3 bulan, berupa kelainan struktural atau fungsional, dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus (LFG), dengan manifestasi:8

a. Kelainan patologis

b. Terdapat tanda kelainan ginjal, termasuk kelainan dalam komposisi darah atau urin,atau kelainan dalam tes pencitraan

2. LFG <60ml/mnt/1,73m2 selama 3 bulan, dengan atau tanpa kerusakan ginjal.

2.1.2. Klasifikasi

LFG (ml/mnt/1,73m2) = (140-umur) x berat badan *) 72 X kreatinin plasma (mg/ml)

*) pada perempuan dikalikan 0,85

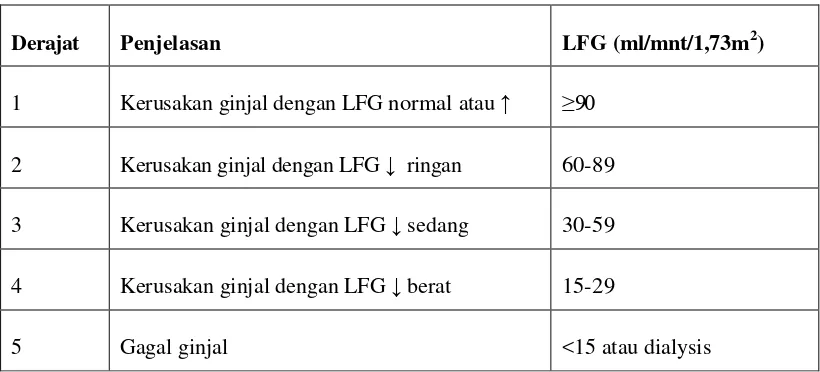

Klasifikasi tersebut tampak pada tabel 1.

Tabel 1.Klasifikasi Penyakit Ginjal Kronik atas Dasar Derajat Penyakit8

Derajat Penjelasan LFG (ml/mnt/1,73m2)

1 Kerusakan ginjal dengan LFG normal atau ↑ ≥ 90

2 Kerusakan ginjal dengan LFG ↓ ringan 60-89

3 Kerusakan ginjal dengan LFG ↓ sedang 30-59

4 Kerusakan ginjal dengan LFG ↓ berat 15-29

5 Gagal ginjal <15 atau dialysis

LFG: Laju Filtrasi Glomerulus

2.1.3. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan PGK meliputi:8

a. Terapi spesifik terhadap penyakit dasarnya

b. Pencegahan dan terapi terhadap kondisi komorbid c. Memperlambat perburukan fungsi ginjal

d. Pencegahan dan terapi terhadap penyakit kardiovaskular e. Pencegahan dan terapi terhadap komplikasi

f. Terapi pengganti ginjal

hasil metabolisme yang dikeluarkan melalui pembuangan urin, mengatur keseimbangan asam-basa dan keseimbangan cairan serta menjaga kestabilan lingkungan dalam . 9

Tujuan terapi pengganti ginjal untuk mempertahankan kehidupan, meningkatkan kualitas hidup sehingga penderita dapat beraktifitas seperti biasa serta mempersiapkan transplantasi ginjal apabila memungkinkan. Terapi pengganti ginjal yang tersedia saat ini ada 2 pilihan: dialisis dan transplantasi ginjal. Ada 2 metode dialisis yaitu hemodialisis dan peritoneal dialisis.1

2.2. HEMODIALISIS 2.2.1. Definisi

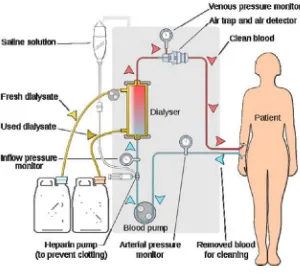

Hemodialisis juga didefinisikan sebagai salah satu terapi pengganti ginjal buatan dengan tujuan untuk eliminasi sisa-sisa produk metabolisme (protein) dan koreksi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit antara kompartemen darah dan dialisat melalui selaput membran semipermeabel yang berperan sebagai ginjal buatan. 10

Hemodialisis adalah salah satu terapi pengganti ginjal yang paling banyak dipilih oleh para penderita PGK stadium terminal. Dalam suatu proses HD, darah penderita dipompa oleh mesin ke dalam kompartemen darah pada dialyzer. Dialyzer mengandung ribuan serat sintetis yang berlubang kecil ditengahnya. Darah mengalir di dalam lubang serat sementara dialisat mengalir diluar serat, sedangkan dinding serat bertindak sebagai membran semipermeabel tempat terjadinya proses ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi terjadi dengan cara meningkatkan tekanan hidrostatik melintasi membran dialyzer dengan cara menerapkan tekanan negatif kedalam kompartemen dialisat yang menyebabkan air dan zat-zat terlarut berpindah dari darah kedalam cairan dialisat untuk selanjutnya dibuang. 9

membran semipermeabel dapat diartikan sebagai suatu lembaran yang terdiri atas lubang atau pori-pori. Molekul air dan zat terlarut dengan berat molekul rendah pada kedua larutan dapat melewati membran pori-pori dan saling terjadi pertukaran serta perbauran, namun zat terlarut dengan ukuran yang lebih besar (seperti protein) tidak dapat menembus barrier (penghalang) yang semipermeabel, sehingga jumlah zat terlarut dengan berat molekul tinggi, baik pada sisi membran manapunakan tetap dan tidak berubah.11

Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) melalui konsesus dialisis mendefinisikan hemodialisis sebagai tindakan “pengobatan” dengan tujuan mengeluarkan sisa metabolisme atau koreksi elektrolit darah serta cairan tubuh melalui proses pertukaran antara bahan yang ada di darah dan dialisat melewati membran semipermeabel secara difusi dan ultrafiltrasi.10

2.2.2. Tujuan Hemodialisis

Untuk menolong penderita dengan gangguan fungsi ginjal sedemikian rupa sehingga pengobatan biasa/konservatif tidak lagi dapat mempertahankan kehidupan.9

Hemodialisis dilaksanakan dengan 3 tujuan antara lain: 9

a. Menunggu fungsi ginjal pulih dengan pengobatan atau operasi

b. Hemodialisis reguler/seumur hidup karena fungsi ginjal tidak dapat pulih kembali

c. Menunggu cangkok ginjal

2.2.3. Indikasi Hemodialisis

Pada umumnya indikasi dilakukannya HD pada penderita PGK stadium terminal adalah bila LFG <5 mL/menit. Keadaan pasien dengan LFG <5mL/menit tidak selalu sama, sehingga dialisis dianggap baru perlu dimulai bila telah terjadi 9:

a. Kelebihan cairan (volume overload)

b. Keadaan umum buruk dan gejala klinis nyata c. Kalium serum >6 mEq/L

d. Ureum darah > 200 mg/dL e. pH darah < 7,1

f. Anuria berkepanjangan ( >5 hari)

2.3. CAIRAN DIALISAT

2.3.1. Komposisi Cairan Dialisat

Cairan dialisat adalah suatu cairan pembersih yang digunakan dalam hemodialisis dan dialisis peritoneal. Larutan dialisat mengandung natrium , dekstrosa (gula) dan bahan-bahan kimia yang serupa dengan yang terdapat dalam tubuh manusia.12

belajar tentang seni dan ilmu dari Penciptaan dialisat adalah salah satu cara terbaik untuk lebih memahami proses patofisiologis yang mendasari asam basa, cairan, elektrolit, serta kelainan tekanan darah. Di sisi lain, pengetahuan yang mendalam tentang proses patofisiologis di atas sangat akan meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar di mana dialisat yang dihasilkan.12

2.3.2. Natrium Dialisat

Dari semua elektrolit dalam plasma manusia, Natrium adalah yang paling banyak (natrium plasma normal adalah 138 mmol/L dan disertai dengan angka yang sesuai anion). Akibatnya, tingkat osmolalitas plasma (normal menjadi 287 mmol / kg ) terkait erat dengan nilai natrium plasma. Perlu dicatat bahwa tingkat dialisat natrium menentukan tidak hanya pertukaran natrium antara dialisat dan plasma , dan antara plasma dan cairan ekstraselular atau Extra Cellular Fluid (ECF),tetapi juga pertukaran antara air dialisat dan plasma, antara plasma dan ECF , dan antara ECF dan intraseluler nya.12

meningkatkan konsentrasi glukosa dialisat tidak lagi ada. Pendekatan menurunkan konsentrasi glukosa dialisat bertepatan dengan yang mengangkat tingkat dialisat natrium ( misalnya , menjadi antara 130 dan 137 mmol / L ). 12,13

Terlepas dari penghapusan produk limbah , tujuan penting dari dialisis adalah untuk membuang natrium dan air keuntungan yang diperoleh selama interval interdialitik sebelumnya tanpa membuat perubahan signifikan dalam konsentrasi natrium plasma. Volume ultrafiltrasi yang sesuai dengan jumlah natrium dan air terakumulasi selama periode interdialitik demikian diperlukan (dengan asumsi bahwa pasien telah mencapai status '' kering '') . Selain ultrafiltrasi yang tepat , dalam rangka memenuhi tujuan di atas , dialisat dengan konsentrasi natrium yang tepat harus digunakan. Dengan ultrafiltrasi hidrostatik , natrium akan dihapus pada tingkat yang erat mirip dengan air , sehingga memungkinkan tingkat natrium plasma tetap relatif konstan . Perlu dicatat bahwa mayoritas natrium dan air dihilangkan dengan ultrafiltrasi dibandingkan dengan difusi. 12, 13

Kadar Natrium pada cairan dialisat memainkan peranan penting dalam refill volume darah dari kompartemen interstisial. Pengembalian volume darah dari interstisial ke dalam kompartemen intravaskular akan rendah bila status hidrasi dari interstisial juga rendah.12

Semakin tinggi konsentrasi Natrium pada cairan dialisat, maka cairan akan bergerak dari kompartemen intraselular, sedangkan konsentrasi Natrium yang rendah, disequilibrium antara kompartemen intraselular dan ekstraselular akan terjadi. Oleh karena itu, dialisis dengan kadar Natrium yang rendah, pengembalian volume darah dari kompartemen interstisial akan terganggu, oleh karena normalnya cairan akan bergerak dari interstisial ke dalam kompartemen intraselular, sementara dengan kadar Natrium dalam dialisat, cairan akan bergerak dari intraselular ke dalam kompartemen interstisial, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pengembalian volume darah dari interstisial ke dalam kompartemen intravaskular. 12,13

mengemukakan bahwa dialisis dengan kadar Natrium tinggi, berhubungan dengan peningkatan rasa haus, Intra Dialytic Weight Gain (IDWG), dan peningkatan level tekanan darah predialisis. 14

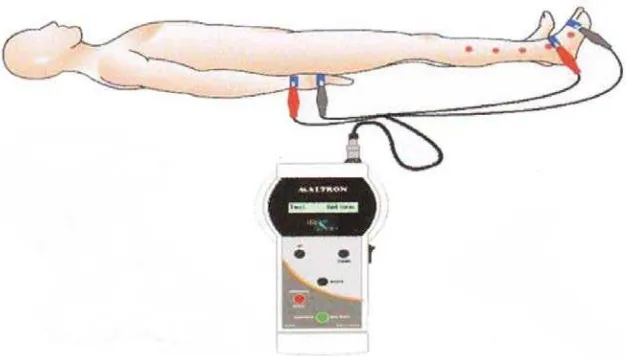

2.4 BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS

Bioelectrical Impedance Analysis atau BIA ditemukan pada awal tahun 1960, merupakan alat portable yang mudah digunakan, tidak invasif, tidak tergantung operator dengan ketepatan yang tinggi. BIA telah dieksplorasi sebagai metode analisis komposisi tubuh selama lebih dari satu dekade, dan baru-baru ini sudah mulai diterapkan pada populasi dialisis oleh beberapa kelompok peneliti.6

Ada beberapa istilah yang dipergunakan dalam BIA yaitu impedance, resistance (R) dan capacitance (Xc). Impedance adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kombinasi dari resistance dan capacitance. Resistance merupakan tahanan frekuensi arus listrik yang dihasilkan oleh cairan intrasel dan ekstrasel sedangkan capacitance merupakan tahanan frekuensi arus listrik yang dihasilkan oleh jaringan dan membran sel. Resistance dan capacitance berbanding lurus dengan panjang jaringan dan berbanding terbalik dengan tebal jaringan tubuh. 3,6,14,15

Prinsip BIA adalah mengukur perubahan arus listrik jaringan tubuh yang didasarkan pada asumsi bahwa jaringan tubuh merupakan konduktor silinder ionik dimana lemak bebas ekstrasel dan intrasel berfungsi sebagai resistor dan kapasitor. Arus listrik dalam tubuh adalah jenis ionik dan berhubungan dengan jumlah ion bebas dari garam, basa dan asam serta dengan konsentrasi, mobilitas dan temperatur medium. Jaringan terdiri dari sebagian besar air dan elektrolit yang merupakan penghantar listrik yang baik, sementara lemak dan tulang merupakan penghantar listrik yang buruk. 14,15

Gambar 2.2. Teknik pengukuran dengan BIA

2.4.1. Parameter dan peranan BIA pada pasien hemodialisis kronik

Hasil pengukuran komposisi tubuh merefleksikan phase angle, status nutrisi tubuh meliputi ; Total Body Water (TBW), ExtraCellular Water (ECW), Intra Cellular Water (ICW) dan Total Body Potassium (TBP), dan status nutrisi tubuh meliputi; Body Cell Mass (BCM), Free Fat Mass (FFM), Fat Mass (FM), Resting Metabolic Rate (RMR) dan Total Protein (TP), mineral serta glikogen.14

kelebihan glukosa maka akan disimpan dalam bentuk glikogen terutama di hati dan otot sedangkan bila kekurangan glukosa maka glikogenpun dipecah kembali.6 2.4.2. Phase angle

Phase angle (PhA) merupakan metode pengukuran secara linier hubungan antara resistance (FFM) dan reactance (BCM) pada rangkaian seri atau paralel. Phase angle adalah sudut yang terbentuk dari reactance per resistance ( phase angle= reactance/resistance). Nilai phase angle dari 0-90°, 0° jika sirkuit hanya resistive (sistem tanpa membran sel) dan 90° jika sirkuit hanya capacitive (semua membran tanpa cairan). Phase angle 45° menggambarkan jumlah reactance dan resistance sama, nilai yang lebih rendah menandakan reactance yang rendah dan kematian sel atau kerusakan permeabilitas membran sel. Phase angle yang rendah terjadi pada keadaan adanya peningkatan ECW, kematian sel dan kerusakan membran sel atau penurunan integritas sel, sedangkan nilai phase yang tinggi menandakan banyaknya jumlah membran sel dan BCM yang masih baik. 6,14

Meskipun makna biologis dan efek patogennya tidak begitu dimengerti, namun phase angle bermanfaat sebagai prediktor outcome dan indikator yang baik bagi progresifitas penyakit meskipun tidak dapat digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit tertentu.14

Parameter phase angle merupakan indikator kesehatan sel-sel tubuh, hidrasi sel dan integritas membran sel. Penelitian pada pasien HD menunjukkan adanya hubungan positif linier antara phase dengan status nutrisi dan angka harapan hidup pasien. Nilai phase angle rendah menunjukkan ketidakmapuan sel untuk menyimpan energi dan penanda kerusakan sel. 16

berbanding terbalik dengan usia dan secara signifikan lebih rendah pada wanita, kulit putih dan pasien diabetes. 18

Pada penelitian oleh Chertow GM dkk, 1997; yang meneliti kemampuan phase angle memprediksi kelangsungan hidup pada pasien-pasien hemodialisis mendapatkan bahwa terdapat peningkatan risiko relatif mortalitas yang signifikan pada pasien hemodialisis dengan nilai phase angle < 4 derajat. Pada pasien dengan phase angle < 3 derajat memiliki risiko relatif mortalitas dua kali lipat bila dibandingkan dengan pasien homodialisis yang memiliki nilai phase angle ≥ 4 derajat setelah disesuaikan (adjusted) terhadap umur, jenis kelamin, ras, albumin, kreatinin dan URR.6