P

P

R

R

O

O

P

P

I

I

N

N

S

S

I

I

K

K

A

A

L

L

I

I

M

M

A

A

N

N

T

T

A

A

N

N

B

B

A

A

R

R

A

A

T

T

(Sumber Neraca Kulaitas Lingkungan Hidup Daerah - NKLD 2000)

A. PENDAHULUAN

Propinsi Kalimantan Barat dengan kota Pontianak sebagai ibukota Propinsi, dan terletak diantara garis 2o.8’ Lintang Utara dan 3o.05’ Lintang Selatan serta diantara 106o.30’ dan

114o.10’ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, daerah Kalimantan Barat dilalui

oleh garis Khatulistiwa (Garis Lintang pada 0o) tepatnya di kota Pontianak, sehingga

daerah ini merupakan daerah tropis dengan suhu rata-rata antara 22,9oC – 31,05oC,

suhu rata-rata siang hari sebesar 29 oC , curah hujan ± 3.000 mm3 dengan jumlah hujan

rata-rata 170 hari per tahun.

Wilayah Kalimantan Barat dibatasi oleh Laut Natuna dan Selat Karimata di sebelah Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah selatan, serta secara langsung berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur) yang merupakan perbatasan darat ± 1.200 km.

B. ISU POKOK LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai dengan kondisi yang ada di Wilayah Kalimantan Barat ada beberapa isu lingkungan paling menonjol yang mengakibatkan adanya perubahan kualitas lingkungan diataranya sektor perikanan, sektor kehutanan dan sektor pertambangan.

1. Sub Sektor Perikanan

Pembangunan sektor pertanian didalam termasuk sub sektor perikanan tetap mendapat prioritas yang tinggi. Hal ini didukung oleh kondisi wilayah kalimantan Barat yang mempunyai banyak sungai, wilayah perairan yang luas baik kelautan meupun garis pantai yang panjang.

Pada tahun 1999 total produksi perikanan laut sebesar 61.667 ton dengan nilai produksi Rp. 473.262 juta. Oleh Karena itu sub sektor perikanan ini merupakan sumber devisa bagi ekspor komiditi non migas.

Dalam upaya peningkatan efisiensi dan produkstivitas perikanan, aspek SDM (nelayan dan pengusaha) dan manajemen usaha memegang peranan penting, sehingga terciptanya dalam usaha meingkatkan kesejahteraan khusus para nelayan.

a. Kegiatan dan permasalahan

Produksi perikanan tahun 1999 mengalami sebesar 3,23 persen dibanding tahun sebelumnya, dimana produksi tahun 1998 sebesar 73,493 ton meningkatkan menjadi 75.867 ton tahun 1999. Jika dibanding dengan perikanan umum dan budidaya perikanan laut memegang peranan penting, menyumbang sekitar 81,28 persen dari total produksi. Sedangkan perikanan perairan umum hanya menghasilkan 11.518 ton atau sekitar 15,18 persen dan perairan budidaya 2.682 ton atau sekitar 3,53 persen.

Begitu pula bila dipandang dari sudut pelestarian lingkungan. Usaha ikan budidaya lebih menguntungkan dari segi lingkungan karena menggunakan lahan atau sistem keramba yang tetap. Perikanan perairan laut dan umum dalam menangkap ikan nelayan dan pengusaha masih menggunakan cara penangkapan yang bisa merusak lingkungan atau menurunkan habitat flora dan fauna yang ikut tertangkap, tetapi tidak dimanfaatkan. Habitat tersebut mungkin tidak diperlukan manusia secara langsung tetapi sangat bermanfaat bagi keseimbangan alam dan lingkungan hidup. Dilihat dari segi pencemaran, sejauh ini sub sektor perikanan belum menunjukan pengaruh yang nyata terhadap terjadinya pencemaran air, namun diduga dampaknya berpengaruh terhadap habitatnya seperti adanya perubahan kawasan hutan mangrove menjadi tambak udang.

Begitu juga tentang kasus penggunaan bahan peledak maupun penggunaan tuba oleh masyarakat dapat dikatakan masih dalam skala kecil. Sejauh ini Dinas Perikanan bekerja sama dengan aparat pemerintah daerah setempat telah memberikan penyuluhan masyarakat nelayan tentang bahaya penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan terhadap ekosistem perairan sekitar, serta memberikan motivasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber perikanan guna kelangsungan usaha mereka dimasa mendatang.

b. Upaya yang dilakukan

Sebagai upaya untuk menjamin kelestarian sumber perikanan telah dilakukan restocking dengan menebarkan benih/anak ikan diperairan umum dan danau-danau yang dianggap potensial di daerah.

2. Sub Sektor Kehutanan

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 1995 tentang RTRWP Propinsi Kalbar, Luas Kawasan Lindung sekitar 3.812.740 Ha dan Kawasan budidaya 10.867.960 Ha. Dari luas kawasan lindung sekitar 99,42 persennya merupakan Hutan Cagar, Hutan Taman Nasional, Hutan Wisata Alam, Hutan Lindung, Hutan Lindung Gambut dan Hutan Bakau.

Sedangkan dari luas budidaya sekitar 5.178.135 Ha atau sekitar 47,65 persennya terdiri dari hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi.

Dengan demikian luas kawasan hutan mencapai sekitar 869.660 Ha atau sekitar 61,09 persen dari luas propinsi ini.

Hutan merupakan salah satu aset pembangunan. Kekayaan sumber daya hutan di Kalimantan Barat telah memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat. Namun demikian, upaya pengelolaan hutan dimaksud hingga saat ini belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat masih adanya bahaya-bahaya baik dari luar maupun dalam hutan sendiri, seperti sering terulangnya kasus kebakaran hutan dan lahan.

Bagi Propinsi Kalimantan Barat, sub sektor kehutanan memiliki arti penting baik dalam mendukung perekonomian ataupun dalam penyerapan terhadap tenaga kerja didaerah. Tahun 1999 kontribusi sub sektor kehutanan terhadap perekonomian sekitar 6,79 persen sedangkan industri pengolahan hasil kayu sekitar 11,42 persen. Bahkan dilihat dari ekspor menurut komiditas, sampai dengan tahun 1999 industri pengelolaan hasil hutan memberikan kontribusi tertinggi.

a. Permasalahan

Beberapa permasalahan pada sektor kehutanan di Kalimantan Barat terutama dapat dilihat dari :

i. Adanya penebangan hutan secara liar/penebangan tanpa izin merupakan problema utama yang cukup lama masih belum dapat tertangani dengan baik.

ii. Luasnya kawasan hutan saat musim kemarau peka terhadap kebakaran. iii. Adanya pencurian kayu terutama di sekitar daerah perbatasan.

iv. Kegiatan pertambangan liar dan juga peladang berpindah menimbulkan gundulnya hutan.

v. Luasnya kawasan hutan juga berdampak pada keterbatasan pengawasan baik dari prasarana pendukung ataupun jumlah personilnya.

vi. Masih belum sepenuhnya dilaksanakan perundangan oleh para pemegang HPH, dalam hal ini adalah pelaksana HTI.

b. Dampak Penting

Kebakaran hutan yang terjadi di tahun 1997 sangat menggangu pernapasan serta menghambat aktivitas masyarakat akibat kabut asap. Dampaknya bukan hanya dirasakan di Kalimantan Barat, tetapi juga di negara tetangga terutama Malaysia. Disamping itu menurut menteri kehutanan (1989) dikatakan kerusakan sumber daya hutan sudah sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut ditujukan sering terjadinya bencana banjir, erosi dan tanah longsor hingga menimbulkan dampak terhadap pendangkalan sungai, danau serta waduk serta juga menurunkan fungsi dan manfaat lahan sebagai unsur produksi.

Pencurian/penebangan liar serta eksploitasi besar-besaran oleh para penebang HPH yang secara kontiyu jelas disamping semakin menurunkan produksi serta luas kawasan di daerah hutan di daerah ini, juga menimbulkan keterusikan ekosistem sekitarnya.

c. Upaya Pengendalian Dampak

Ada tiga faktor yang patut diperhatikan khususnya dalam rangka pengendalian terhadap dampak penting,

i. Kesungguhan dan keadilan dalam aplikasi hukum yang telah dibuat. ii. Adanya penyuluhan yang intensif serta mengarahkan para peladang

berpindah ataupun buruh-buruh penebangan liar hingga mendapatkan pekerjaan yang juga dapat memberi penghidupan secara layak. iii. Penerapan AMDAL.

Khusus untuk peraturan yang diterbitkan dalam upaya pengendalian dampak adalah :

1. Perda No. 7 tahun 1987 serta SK gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Barat No. 318 tahun 1982 tentang Bimbungan dan Pembinaan dalam rangka Pengendalian Perladangan berpindah menuju petani menetap.

2. Untuk pengawasan tebang pilih tanam, telah diatur dengan SK Dirjen Kehutanan Nomor 35/Kpts/DD/I/1972 tentang Pedoman Tebang Pilih Indonesia (TPI), Tebang Habis dengan Permudaaan Buatan (TNPS), Tebang Habis dengan permudaan Alam (THPA) dan Pedoman-pedoman pengawasannya.

3. Untuk penyempurnaan Sistem Silvikultur Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 485/Kpts/1989 tanggal 8 September 1989 tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan Alam Produksi di Indonesia dan ditetapkan bahwa pengelolaan hutan produksi dapat dilakukan dengan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Tebang habis dengan Permudaan dan Tebang Habis dengan Permudaan Alam.

Upaya pengendalian dampak yang juga memegang arti penting adalah disamping dengan peremajaan hutan juga dengan rehabilitasi tanah kritis serta pelestarian plasma nutfah tumbuhan dan satwa. Sasarannya terutama untuk menciptakan/memulihkan kembali keseimbangan lingkungan. Sedangkan upaya pelestarian plasma nutfah tumbuhan an satwa mencakup kegiatan :

1. Upaya konservasi sumber daya alam yang pada hakekatnya dapat dibagi atas: a. Konservasi di didalam kawasan atau di dalam habitat aslinya atau disebut

dengan konservasi insitu.

b. Konservasi di luar hutan habitat aslinya atau disebut konservasi eksitu.

2. Upaya pengembangan dan pemanfaatan kawasan konservasi untuk berbagai kegiatan seperti pemanfaatan Suaka Margasatwa sebagai pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

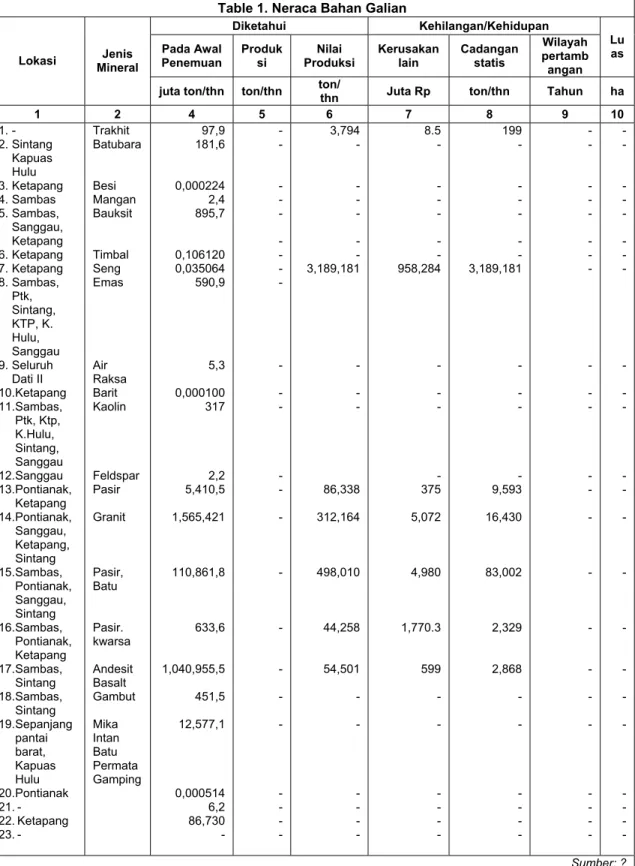

3. Sub Sektor Pertambangan a. Kegiatan dan Permasalahan

Pekerjaan pertambangan meliputi kegiatan-kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi (penambangan), pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan mineral (bahan galian).

Saat ini potensi galian/mineral di Kalimantan Barat masih sangat besar. Hal ini dapat dilhat pada Tabel 1.

Adapun klasifikasi bahan galian terdiri dari :

• Bahan Galian Golongan A adalah batubara.

• Bahan Galian Golongan B adalah besi, mangan, bauksit, timbal seng, emas, air raksa, barit.

• Bahan Galian Golongan C adalah pasir kuarsa, kaolin, feldspar, pasir, granit, pasir batu (sirtu), trakhit, dan mika.

Table 1. Neraca Bahan Galian

Diketahui Kehilangan/Kehidupan Pada Awal

Penemuan Produksi Produksi Nilai Kerusakan lain Cadangan statis

Wilayah pertamb

angan Lu as Lokasi Mineral Jenis

juta ton/thn ton/thn ton/ thn Juta Rp ton/thn Tahun ha

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1. - 2. Sintang Kapuas Hulu 3. Ketapang 4. Sambas 5. Sambas, Sanggau, Ketapang 6. Ketapang 7. Ketapang 8. Sambas, Ptk, Sintang, KTP, K. Hulu, Sanggau 9. Seluruh Dati II 10. Ketapang 11. Sambas, Ptk, Ktp, K.Hulu, Sintang, Sanggau 12. Sanggau 13. Pontianak, Ketapang 14. Pontianak, Sanggau, Ketapang, Sintang 15. Sambas, Pontianak, Sanggau, Sintang 16. Sambas, Pontianak, Ketapang 17. Sambas, Sintang 18. Sambas, Sintang 19. Sepanjang pantai barat, Kapuas Hulu 20. Pontianak 21. - 22. Ketapang 23. - Trakhit Batubara Besi Mangan Bauksit Timbal Seng Emas Air Raksa Barit Kaolin Feldspar Pasir Granit Pasir, Batu Pasir. kwarsa Andesit Basalt Gambut Mika Intan Batu Permata Gamping 97,9 181,6 0,000224 2,4 895,7 0,106120 0,035064 590,9 5,3 0,000100 317 2,2 5,410,5 1,565,421 110,861,8 633,6 1,040,955,5 451,5 12,577,1 0,000514 6,2 86,730 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,794 - - - - - - 3,189,181 - - - 86,338 312,164 498,010 44,258 54,501 - - - - - - 8.5 - - - - - - 958,284 - - - - 375 5,072 4,980 1,770.3 599 - - - - - - 199 - - - - - - 3,189,181 - - - - 9,593 16,430 83,002 2,329 2,868 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sumber: ?

Kegiatan penambangan yang sudah dilakukan antara lain untuk sebagian bahan galian golongan B dan bahan galian golongan C, secara rinci kegiatan penambangan bahan galian yang dilakukan adalah :

i. Bahan Galian Golongan B

Emas

Data produksi bahan galian emas dari pemantauan dan inventarisasi dari setiap kabupaten, menyangkut kegiatan pertambangan emas baik dilakukan oleh rakyat yang berizin maupun yang tidak berizin di seluruh Kalimantan Barat. Produksi yang telah dipantau periode tahun 1994 (NSAD Kalbar) adalah sebesar 1891 ton/tahun dengan nilai produksi 4 juta rupiah. Emas yang ditambang saat ini umumnya adalah emas letakan (placer) pada lapisan alluvial pada lokasi tambang lama maupun baru. Lokasi penambangan adalah disepanjang sungai Melawi Kabupaten Sintang Hulu Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu dan Sungai Landak di Kabupaten Pontianak, Penggir sungai lain dilokasi penambangan adalah sungai Pinoh, Sungai Sepauk, Sungai Sekadau, Sungai Raya dan lainnya.

Karena penambangan umumnya dilakukan oleh masyarakat awan, maka rehabilitasi alam bekas penambangan umumnya tidak diperhatikan, disamping itu buangan dari hasil pencucian menyebar kedaerah-daerah yang rendah sehingga menimbulkan pencemaran dan erosi.

Bahan Galian Intan

Usaha penambangan bahan galian intan terdapt disepanjang sungai Landak Kabupaten Dati II Pontianak. Produksi bahan galian intan belum dapat dicantumkan karena kemungkinan sulitnya pemantauan sehingga data yang tersedia minim

ii. Bahan Galian Golongan C

Beberapa bahan galian golongan C yang telah diketahui produksinya adalah trakhit, pasir kuarsa, kaolin, pasir, pasir batu (sirtu), dan andesit. Tahun 1994 Trakhit telah diproduksi sebesar 676 ton/tahun dengan nilai produksi sebesar Rp. 1.294.848. Pasir diproduksi sebesar 246.520 ton/tahun dengan nilai produksi sebesar 1.072 juta rupiah. Kaolin sebesar 2.116 ton/tahun dengan nilai produksi sebesar 264 juta rupiah. Pasir kwarsa sebesar 133.880 ton dengan nilai produksi sebesar 3.869 juta rupiah. Sirtu diperkirakan sebesar 215.436 ton dengan dengan nilai sebesar 344 juta rupiah. Dan andesit sebesar 101.927 ton dengan sebesar nilai sebesar 229 juta rupiah.

b. Dampak Penting

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan penambangan dan penggalian jelas mengakibatkan benturan-benturan terhadap komponen-komponen lingkungan yang menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif.

Masalah disektor pertambangan adalah terjadinya tumpah tindih kepentingan antar sektor, sehingga menimbulkan permasalahan antara kepentingan perlindungan dan pelestarian dengan kebutuhan pembangunan yang berdampak kepada lingkungan baik lingkungan fisik-kima, biologi, social dan budaya. Di lain pihak terdapatnya sistem drainase kota yang kurang baik yang dapat menimbulkan kerawanan kesehatan masyarakat.

Dampak negatif yang dapat dipantau terjadi pada tahap eksploitasi yaitu terjadinya kerusakan/gangguan permukaan tanah. Gangguan ini terjadi akibat penambangan pasir, intan dan pengambilan tanah uruk yang pada gilirannya mengakibatkan terjadinya erosi. Masalah yang sering timbul akhir-akhir ini adalah pertambangan emas liar. Pertambangan emas liar yang dimaksud adalah yang menggunakan mesin dengan kapasitas yang besar. Hal tersebut selain menyebabkan kerusakan lingkungan juga menyebabkan daerah bekas penambangan tidak dapat ditumbuhi tanaman, penggunaan Hg (air raksa) yang dapat mencemarkan lingkungan terutama terhadap sungai (perairan umum).

c. Upaya Pengendalian Dampak

Dampak negatif yang terjadi dan yang diperkirakan akan terjadi, perlu direncanakan dan dilaksanakan upaya pengendaliannya. Pada Tahun 1994 tidak tercatat adanya rehabilitasi yang dilakukan oleh penambang. Hal ini karena para penambang masih menggunakan sistem penambangan tradisional dan dalam skala usaha yang kecil. Terdapat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), baik Pemda Tk.I Kalimantan Barat mupun beberapa Daerah Tingkat III telah melakukan upaya penertiban dengan membentuk tim penertiban PETI dan menetapkan skala prioritas penertiban pada daerah-daerah penambangan sesuai dengan SK Gubernur Kalbar No. 541.1/5253/Ekon tanggal 13 Desember 1994 yang menetapkan bahawa prioritas penertiban dilakukan pada wilayah kontrak karya dan kuasa penambangan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kegiatan Kontrak Karya dan Kuasa Pertambangan yang terggangu atau terhalang untuk bekerja.

Sedangkan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) telah ditegaskan oleh Pemda TK.I Kalimantan Barat hanya dapat diberikan pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Kawasan yang bisa dieksploitasi menurut SK Menteri No. 0607.K.K/21023/M.PE/1984 ditentukan 56 lokasi WPR dan SK No. 1069.K/210/M.PE/1989 sebanyak 33 lokasi WPR. Ini merupakan upaya untuk mencegah eksploitasi yang dapat merugikan negara sehubungan dengan indikasi bahwa terdapat praktek penerbitan atau rekomendasi yang membolehkan eksploitasi pada WPR usulan.