2

TIM PENYUSUN

Anas Iswanto Anwar (Ketua)

N. Ikawijaya (Anggota)

Meianty Suriyanti (Anggota)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan hidayah-Nya sehingga Study Kelayakan Rice Processing Complex “C.V. Mitra Sentosa Cemerlang” di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dapat diselesaikan pada waktunya.

Study Kelayakan tentang Pabrik Penggilingan Padi Modern (Rice Processing Complex) di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan” ini bertujuan untuk: 1)Memberikan gambaran umum bagi perbankan yang berminat untuk membiayai usaha ini, dengan skim kredit yang

sesuai dan cukup aman, karena pasar sudah terjamin, 2)Kredit yang disalurkan dapat mencapai sasaran, 3)Pengembalian kredit diharapkan akan lancar, karena adanya keterlibatan berbagai pihak terkait, dan 4)Menyediakan suatu referensi bagi perbankan tentang kelayakan usaha yang ditinjau dari sisi prospek/kelayakan pasar, kelayakan teknis budidaya yang dilaksanakan dengan penerapan teknologi yang lebih maju, kelayakan dari sisi keuangan.

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga study dapat terselesaikan, terutama kepada calon investor atas

kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan study kelayakan ini, demikian pula kepada para anggota tim, yang telah berupaya semaksimal mungkin sehingga laporan ini dapat diselesaikan.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua.

Amin.

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Beras di samping berfungsi sebagai makanan pokok juga merupakan komoditas sosial politik yang strategis, sehingga permasalahan perberasan menjadi suatu agenda yang sangat penting ketika dihadapkan pada masalah ketersediaan, efisiensi, dan daya saing. Rendemen giling dari tahun ke tahun mengalami penurunan secara kuantitatif dari 70% pada akhir tahun 70 an menjadi 65% pada tahun 1985, 63,2 pada tahun 1999, dan pada tahun 2000 paling tinggi hanya 62%, bahkan kenyataan di lapang di bawah 60%. Apabila 1 % penurunan rendemen maka kehilangan kuantitatif beras lebih dari 500.000 ton, maka angka ini bernilai kerugian devisa setara lebih dari 117,5 juta USD per tahun (asumsi produksi nasional 50 juta ton dan harga beras 235 USD/ton; KOMPAS,2001).

Di sisi lain, usaha penggilingan padi sebagai mata rantai usaha pengolahan gabah menjadi beras dan piranti suplai beras dalam sistem perekonomian masyarakat Indonesia, dituntut untuk memberikan kontribusi dalam penyediaan beras nasional baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu usaha penggilingan padi perlu dikembangkan dan ditingkatkan kinerjanya, mengingat perannya

sebagai pusat pertemuan antara produksi, pengolahan dan pemasaran. Berdasarkan kenyataan ini, penurunan rendemen giling merupakan salah satu masalah perberasan yang memerlukan

1.2. Tujuan

Tujuan pembuatan studi kelayakan proyek Rice Processing Complex ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran umum bagi lembaga keuangan yang berminat untuk membiayai usaha ini, dengan skim kredit yang sesuai dan cukup aman, karena pasar

sudah terjamin,

2. Kredit yang disalurkan dapat mencapai sasaran,

3. Pengembalian kredit diharapkan akan lancar, karena adanya keterlibatan berbagai pihak terkait, dan

6

BAB II

MERANGKAI POTENSI PASAR

PELUANG PASAR

Risiko ini terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasar.

Produk telah menjadi kuno (absolensence) yang diperoleh terus menurun dan terjadi

kerugian. Akibatnya penerimaan (revenue) yang diperoleh terus menurun dan terjadi

kerugian. Hal ini akan menjadi bencana usaha yang berakibat usahanya sampai di

terminal alias gulung tikar.

Upaya yang dapat ditempuh pengusaha adalah sebagai berikut :

1.

Mengadakan inovasi (product innovation), yaitu membuat desain baru dari produk

yang disenangi calon pembeli. Dalam usaha pertanian terlihat pada budidaya kelinci,

lele dumbo, asparagus, dan sebagainya. Memang relatif sulit bagi usaha pertanian

mengadakan inovasi, tetapi hal ini akan dipermudah bila ada upaya ke arah argo

industri.

2.

Mengadakan penelitian pasar (market research) dan memperoleh informasi pasar

secara berkesinambungan. Cara ini memerlukan dana yang besar dan hanya layak

untuk perusahaan besar. Contohnya pabrik mobil, tekstil, alat rumah tangga, dan

hiburan. Dalam bidang

pertanian

antara lain ukuran berat dalam setiap komoditi yang

dihasilkan yang diinginkan konsumen (ikan, udang, kubis, ternak, dan sebagainya).

8

ASPEK PRODUKSI

BAB II

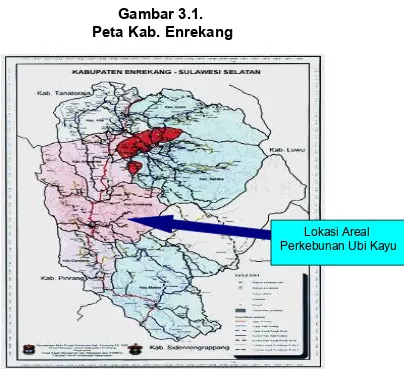

3.1. Lokasi

Lahan Perkebunan Pabrik Tepung Ubi Kayu Maroangin terletak di Kecamatan

Maiwa, Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut berjarak

sekitar 210 km dari Kota Makassar dan sekitar 50 km dari Kota Pare-pare. Lahan

yang tersedia untuk perkebunan ubi kayu tersebut adalah seluas 3000 ha

a. Keadaan Geografis

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara

5°20

”

sampai 5°40

”

Lintang Selatan dan 119°50

”

sampai 120°28

”

Bujur

Timur. Jarak dari ibu kota propinsi Selawesi Selatan (Kota Makassar) ke

Kabupaten Bulukumba dengan jalan darat ± 200 km.

Adapun batas-batas daerah Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara:

Kabupaten Sinjai

Sebelah Selatan:

Laut Flores

Sebelah Timur:

Teluk Bone

10

Berikut ini adalah peta geografis Kabupaten Enrekang.

Lokasi Areal Perkebunan Ubi Kayu

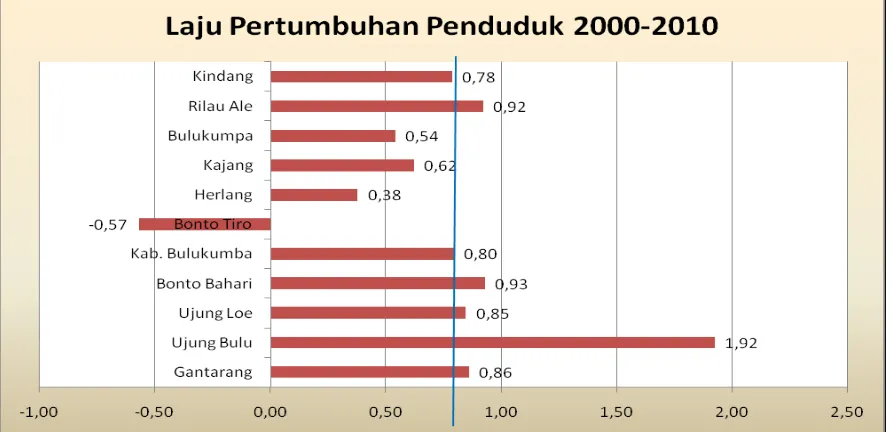

b. Kependudukan

Kemajuan suatu negara ataupun suatu daerah tergantung dari keadaan

penduduknya. Suatu penduduk dikatakan maju apabila tingkat keterampilan penduduk

tersebut tergolong tinggi. Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010,

jumlah penduduk

Kabupaten Bulukumba sementara adalah 394.757 orang, yang terdiri atas 186.649

laki-laki dan 208.108 perempuan.

Tabel 3.1.

12

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang Tahun 2005

Tabel 3.2.

Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan

Kecamatan Kabupaten Bulukumba tahun 2010

Kecamatan Penduduk Sex

Ratio

Laki-laki Perempuan Laki-Laki +

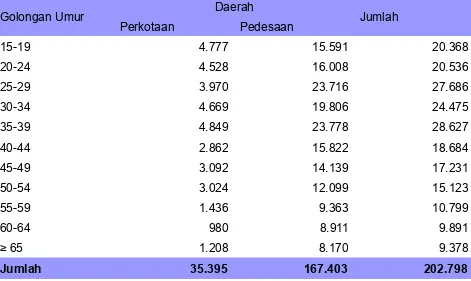

c. Angkatan Kerja

Yang tergolong dalam angkatan kerja adalah masyarakat usia produktif yaitu

berumur 15 s/d 59 tahun. Untuk lebih jelas dalam melihat usia produktif di

Kabupaten Enrekang, perhatikan tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.

Penduduk Dirinci Menurut Daerah, Klasifikasi umur di Kabupaten Bulukumba Tahun 2008

Golongan Umur Daerah Jumlah

14

3.3. Produksi

Untuk menghasilkan beras yang berkualitas harus menggunakan bahan baku gabah yang juga berkualitas. Gabah harus diketahui varietasnya, asal gabah, kapan di panen, kadar air gabah dan langsung dikeringkan sampai kadar air 14%, baik melalui penjemmuran atau menggunakan alat pengering. Gabah yang sudah kering sebaiknya dicegah tidak kehujanan karena dapat meningkatkan butir patah dan menir.

A. Persiapan Bahan Baku

A. Proses Pemecahan Kulit

3.3. Produksi

• Mesin Pembersih Gabah (Paddy Cleaner)

Berfungsi untuk memisahkan kotoran/ benda asing yang bercampur di dalam gabah. Setelah melalui mesin ini akan terjadi penyusutan berat yang besarnya sangat tergantung pada jumlah kotorannya.

• Mesin Pecah Kulit (Paddy Husker)

Berfungsi untuk mengupas kulit gabah. Pada mesin pecah kulit yang berkualitas baik, ratio pengupasan ditentukan antara 85-90% gabah sudah terkupas dan 10-15% gabah belum terkupas. Faktor lain yang dapat mempengaruhi ratio pengupasan adalah kualitas roll karet yang dipakai.

Separator

Berfungsi untuk memisahkan gabah yang bercampur dengan beras pecah kulit. Dengan adannya separator maka daya tahan komponen utama pada mesin pemutih menjadi awet, karena proses pengelupasan kulit ari selama masih di dalam ruang pemutihan, murni, hanya berdasarkan pergesekan antar beras pecah kulit.

Mesin Pemisah Batu (de-Stoner)

Berfungsi untuk memisahkan batu yang bercampur dengan beras pecah kulit.

16 Mesin Pemutih Besi (Friction)

Berfungsi sebagai pemutih akhir dari rangkaian proses pemutihan beras 2 atau 3 kali proses/ pass pemutihan/ penyosohan.

Mesin Pengkilap (Rice Refiner)

Berfungsi untuk mencuci permukaan biji beras, dimana umumnya masih terdapat katul yang menempel. Beras yang dihasilkan oleh mesin ini selain secara visual tampak kilap (bening kaca) dan bila disimpan dapat bertahan lama.

Mesin Pemecah Menir (Rice Sifter)

Berfungsi untuk memisahkan kandungan menir yang bercampur didalam beras kepala maupun beras patah.

Mesin Pemisah Antara Beras Kepala Dan Beras Patah (Rice Grader) Berfungsi untuk memisahkan Beras Kepala (Head Rice) dari percampuran beras patah. Keberadaan mesin ini terutama diperuntukkan untuk membuat Beras berkualitas eksport/super.

Mesin Pemutih Batu (Abrassive)

A. Mesin-mesin Penggilingan Padi

Rendemen dalam pengertian yang sederhana adalah presentase hasil bagi antara berat beras gilling yang dihasilkan dengan berat gabah yang digilling. Dengan kata lain rendeman gilling merupakan keuntungan atau kelebihan dalam pendapatan, sebagai akibat daripada usaha kerja. Rendeman dalam kaitannya dengan usaha kerja penggilingan, secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

Berat Beras Yang dihasilkan (out put)

Rendeman (%) = x 100%

18

KONFIGURASI ALAT MESIN PABRIK PENGGILINGAN PADI

Konfigurasi alat mesin penggilingan padi merupakan suatu konfigurasi/ rangkaian dari beberapa unit alat mesin yang disusun secara terpadu dan terintegrasi, dimana dalam konfigurasi ini terdapat mesin-mesin utama dan mesin-mesin pembantu, yang sifatnya untuk mendukung kelancaran dan fungsi operasional dari rangkaian mesin-mesin tersebut. Mesin-mesin pembantu umumnya berfungsi untuk transformasi bahan yang diolah dan dihasilkan (baik hasil utama maupun hasil samping), serta berfungsi sebagai penerus daya dari mesin-mesin yang digunakan. Mesin-mesin pembantu ini diaantaranya : bucket elevator, screw conveyor, belt conveyor, pipa-pipa, blower, compressor, cyclone, poros transmisi, dan lain-lain. Untuk unit mesin pengering padi dapat dirangkaikan secara terpadu maupun secara terpisah dengan rangkaian alat mesin penggilingan padi yang ada sesuaai kondisi dan situasi yang diinginkan.

Dalaam menyusun konfigurasi sebuah unit penggilingan padi harus mengacu pada beberapa aspek yang telah diuraikan sebelumnya. Konfigurasi alat mesin penggilingan padi dibuat berdasarkan jumlah kapasitas dan tuntutan mutu yang diinginkan, yang tentunya hal ini akan berkaitan erat dengan biaya atau harga dari konfigurasi mesin penggilingan padi yang dibuat. Konfigurasi alat mesin penggilingan padi secara umum adalah sebagai berikut :

Faktor yang mempengaruhi rendemen

Permasalahan rendemen dan mutu giling juga tidak terlepas dari aspek budidaya padi

(good farming practice) yang meliputi sifat genetic (varietas) dan perlakuan saat budidaya

(benih, pupuk, penyiapan lahan, pemberantasan hama dan gulma, irigasi) yang pada

kenyataannya memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap rendemen yang

dihasilkan. Oleh karena itu, posisi penggilingan padi menjadi strategis dalam masalah

perberasan mengingat pada titik ini merupakan muara aliran produksi padi di hulu dan

memprosesnya menjadi olahan primer di hilir, sehingga industri penggilingan padi terutama

skala kecil (PPK) juga merupakan simpul industri pedesaan. Disamping itu penggilingan

padi juga merupakan penentu atas ketersediaan dan mutu pangan, tingkat harga dan

pendapatan petani, serta peluang penyediaan lapangan kerja pedesaan. Dengan demikian

menjadi sangat strategis apabila PPK menjadi target pemberdayaan di pedesaan untuk

b. Teknologi Pengolahan Padi

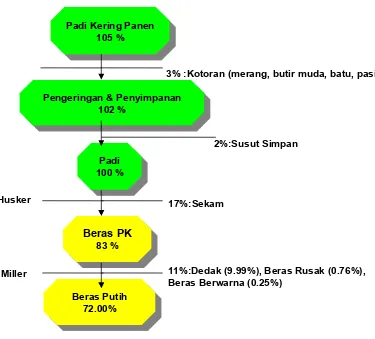

Pengolahan padi menjadi beras, secara prinsip, melibatkan tahapan yang sederhana yakni (i) pemisahan kotoran, (ii) pengeringan dan penyimpanan padi, (iii) pengupasan kulit (husking), (iv) penggilingan (milling), dan (v) pengemasan dan distribusi (lihat Gambar 3). Pemisahan kotoran dari padi hasil panen di sawah dilakukan karena masih banyak terbawa kotoran lain seperti jerami, daun, batang bahkan benda lain yang tidak lazim seperti batu dan pasir. Kotoran ini akan mengganggu proses pengeringan terutama penyerapan kalori dan penghambatan proses pergerakan padi pada tahapan berikutnya.

Kadar air padi hasil panen sangat bervariasi antara 18–25%, bahkan dalam beberapa kasus dapat lebih besar. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air sampai sekitar 14% sehingga memudahkan dan mengurangi kerusakan dalam penyosohan dan proses selanjutnya. Kadar air yang terlalu tinggi menyulitkan pengupasan kulit dan menyebabkan kerusakan (pecah atau hancur) karena tekstur yang lunak.

Penyosohan adalah pengupasan kulit padi yang merupakan tahapan paling penting dari keseluruhan proses. Penglupasan kulit adalah transformasi padi menjadi beras yang secara prinsip sudah dapat dimasak untuk dimakan. Proses selanjutnya hanyalah penyempurnaan dari penyosohan dan untuk meningkatkan kebersihan. Gabungan dari sosoh serta kebersihan dan keutuhan biji adalah ukuran mutu beras putih.

22 Selain proses utama tersebut ada beberapa tambahan yakni operasi pemisahan yang dimaksudkan untuk mendapatkan beras putih utuh dan murni. Oleh karena itu, proses pemisahan terdiri dari pemisahan kotoran atau bahan asing (seperti batu, daun dan benda asing lainnya) dan pemisahan beras yang kurang baik (muda, busuk, berjamur, berwarna dan rusak/pecah). Perkembangan permintaan beras tanpa kerusakan yang meningkat mendorong perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dalam konteks inilah berkembang teknologi pemisah batu, pemisah beras berdasarkan warna (color sorter), pemisah biji pecah (rotary shifter) dan pemisah biji menurut panjang (lenght grader).

Tahap akhir dari proses pengolahan adalah pengemasan yang ditujukan untuk memudahkan pengangkutan dan distribusi. Perkembangan terkini di bidang pengemasan menambah atribut maksud yakni estetika, dayatarik, informasi produk dan perbaikan daya simpan. Sebagai proses tambahan, dahulu kala pengemasan tidak berkembang karena selain volume pengolahan yang sangat kecil juga atribut mutu (sebagai perwujudan dari permintaan pembeli) masih sangat sedikit. Dewasa ini, teknologi pengemasan beras sudah sangat canggih yang meliputi keragaman bentuk, rupa, ukuran dan cara/metoda.

Padi Kering Panen 105 %

Pengeringan & Penyimpanan 102 %

Padi 100 %

Beras PK

83 %

Beras Putih 72.00%

3% :Kotoran (merang, butir muda, batu, pasir, debu)

2%:Susut Simpan

17%:Sekam

11%:Dedak (9.99%), Beras Rusak (0.76%), Beras Berwarna (0.25%)

Husker

Miller

24

c. Proses Produksi

Salah satu faktor yang menentukan dalam peningkatan hasil dan mutu pertanian

adalah faktor produksi. Faktor produksi dimaksud adalah lahan, modal, tenaga

kerja dan teknologi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor produksi

berbanding lurus dengan peningkatan hasil produksi. Oleh sebab itu, maka sangat

dibutuhkan pengelolaan faktor-faktor produksi yang tepat.

1.

Persiapan bibit tanaman

2.

Penyiapan lahan

3.

Penanaman

4.

Pemeliharaan

5.

Pemupukan

ASPEK KEUANGAN

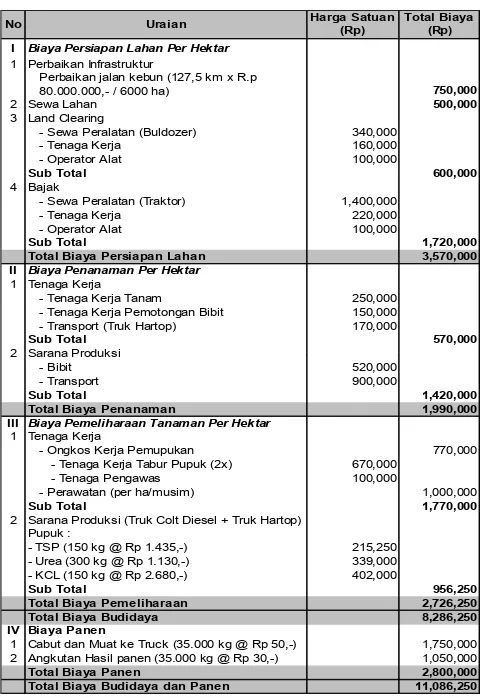

I Biaya Persiapan Lahan Per Hektar

1 Perbaikan Infrastruktur

Perbaikan jalan kebun (127,5 km x R.p

80.000.000,- / 6000 ha) 750,000

Total Biaya Persiapan Lahan 3,570,000 II Biaya Penanaman Per Hektar

1 Tenaga Kerja

- Tenaga Kerja Tanam 250,000 - Tenaga Kerja Pemotongan Bibit 150,000 - Transport (Truk Hartop) 170,000

III Biaya Pemeliharaan Tanaman Per Hektar

1 Tenaga Kerja

- Ongkos Kerja Pemupukan 770,000 - Tenaga Kerja Tabur Pupuk (2x) 670,000

- Tenaga Pengawas 100,000

- Perawatan (per ha/musim) 1,000,000

Sub Total 1,770,000

2 Sarana Produksi (Truk Colt Diesel + Truk Hartop) Pupuk :

- TSP (150 kg @ Rp 1.435,-) 215,250 - Urea (300 kg @ Rp 1.130,-) 339,000 - KCL (150 kg @ Rp 2.680,-) 402,000

Sub Total 956,250

26

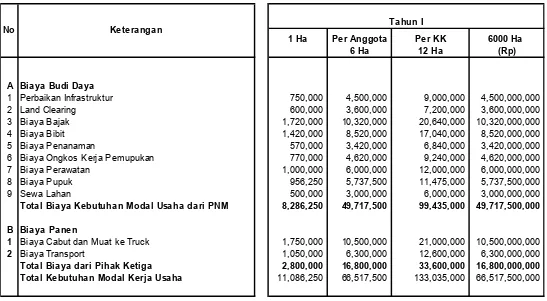

4.3. Kelayakan Financial

Pendekatan yang digunakan untuk melihat kelayakan proyek ini dari segi

financial

adalah dengan menggunakan kriteria investasi yang meliputi proyeksi arus kas dan

proyeksi laba–rugi

4.3.1. Analisa Proyeksi Arus Kas

Di dalam proyeksi aliran kas (

Cash Flow

) dapat dilihat perkembangan sumber

penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas berasal dari Kredit Modal Kerja

PNM, pinjaman dari pihak ketiga, dan dari hasil penjualan, sedangkan pengeluaran

kas adalah pengeluaran untuk Kegiatan Operasional, Pelunasan Pinjaman,

pembayaran Bunga Kredit, Iuran Anggota & simpanan pokok petani ke koperasi,

dan keuntungan yang dibagi kepada Petani.

Modal Kerja yang digunakan pada proyek ini (6000 Hektar) yaitu sebesar Rp

50.000.000.000,00 dari pinjaman kredit PNM dan Rp 6.000.000.000,00 dari PT

Prima Putra Kinerja Lestari Mandiri (selaku pihak ketiga). Adapun analisa

cash Flow

Tabel 4.3.1.

Proyeksi Laba - Rugi Ubi Kayu Dengan Dengan Tingkat Bunga 12% Per Tahun

1 Ha Per Anggota Per KK 6000 Ha

6 Ha 12 Ha (Rp)

A Biaya Budi Daya

1 Perbaikan Infrastruktur 750,000 4,500,000 9,000,000 4,500,000,000 2 Land Clearing 600,000 3,600,000 7,200,000 3,600,000,000 3 Biaya Bajak 1,720,000 10,320,000 20,640,000 10,320,000,000 4 Biaya Bibit 1,420,000 8,520,000 17,040,000 8,520,000,000 5 Biaya Penanaman 570,000 3,420,000 6,840,000 3,420,000,000 6 Biaya Ongkos Kerja Pemupukan 770,000 4,620,000 9,240,000 4,620,000,000 7 Biaya Perawatan 1,000,000 6,000,000 12,000,000 6,000,000,000 8 Biaya Pupuk 956,250 5,737,500 11,475,000 5,737,500,000 9 Sewa Lahan 500,000 3,000,000 6,000,000 3,000,000,000

Total Biaya Kebutuhan Modal Usaha dari PNM 8,286,250 49,717,500 99,435,000 49,717,500,000

B Biaya Panen

1 Biaya Cabut dan Muat ke Truck 1,750,000 10,500,000 21,000,000 10,500,000,000

2 Biaya Transport 1,050,000 6,300,000 12,600,000 6,300,000,000

Total Biaya dari Pihak Ketiga 2,800,000 16,800,000 33,600,000 16,800,000,000

Total Kebutuhan Modal Kerja Usaha 11,086,250 66,517,500 133,035,000 66,517,500,000

28

Tabel 4.3.2.

Proyeksi Arus Kas Tahunan dengan Tingkat Bunga 12% Per Tahun.

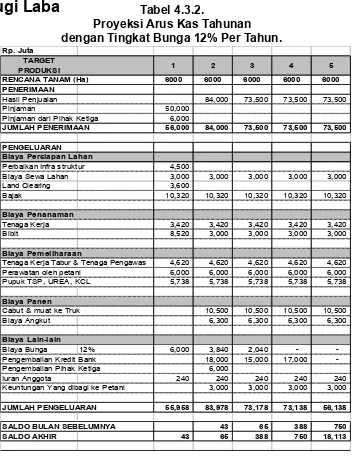

4.4.1 Net Present Value (NPV)

Untuk analisis kegiatan usaha menunjukkan dicapainya nilai NPV

Rp

15.395.089.286,00

untuk tahun pertama. Analisa sensivitas dilakukan untuk

mengetahui jika terjadi perubahan baik pada naiknya biaya operasional maupun

penurunan pendapatan

masing–masing 10%, menunjukkan bahwa proyek budidaya

ubi kayu ini masih bisa bertahan atau

“

Layak

”

untuk dibiayai. Ketika pendapatan

turun sebesar 10%, NPV yang diperoleh selama tahun pertama yaitu

Rp

7.895.089.286,00

dan ketika biaya operasional naik sebesar 10% nilai NPV yang

dicapai yaitu

Rp 8.920.312.500,00

. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di 4.4.1.

4.4.2. Benefit Cost Ratio (B/C)

Analisa

Benefit Cost Ratio

(B/C) tahun pertama menunjukkan sebesar

1,16

.

Untuk

Nilai B/C > 1 berarti bahwa proyek investasi

“

layak

”

dibiayai. Analisa sensivitas

menunjukkan bahwa ketika pendapatan turun sebesar 10%, B/C yang diperoleh

yaitu

1,04

dan ketika biaya operasional naik sebesar 10% nilai B/C yang dicapai

sebesar

1,05

. Untuk lebih jelasnya lihat di Tabel 4.4.2.

Melalui analisa keuangan dan analisa ekonomi dengan menggunakan kriteria Cash

Flow, Laba – Rugi,

Net Present Value

(NPV), dan

Benefit Cost Ratio

(B/C) maka

proyek budidaya ubi kayu seluas 6000 ha atas prakarsa milik

Koperasi Cassava

dengan mitranya

PT Prima Putra Kinerja Lestari Mandiri

di Maroangin, Kabupaten

30

4.4.1 Analisis Net Present Value (NPV) Budidaya Ubi Kayu Kondisi Normal

4.4.1. Analisis Net Present Value (NPV) Budidaya Ubi Kayu Kondisi Normal

No Keterangan Tahun Ke-

1 2 3 4 5

A PENDAPATAN USAHA 84.000.000.000 73.500.000.000 73.500.000.000 73.500.000.000 73.500.000.000

B BIAYA OPERASIONAL 72.517.500.000 56.737.500.000 54.937.500.000 52.897.500.000 52.897.500.000 C Iuran Anggota & Simpanan pokok 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 D Laba (Rugi) Bersih 11.242.500.000 16.522.500.000 18.322.500.000 20.362.500.000 20.362.500.000

E Bunga 6.000.000.000 3.840.000.000 2.040.000.000 0 0

F Proceeds 17.242.500.000 20.362.500.000 20.362.500.000 20.362.500.000 20.362.500.000

G Discount Factor 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567

H PV dari Proceeds 15.395.089.286 16.232.860.332 14.493.625.296 12.940.736.872 11.554.229.350

*) Discount Factor 12%

NPV 15.395.089.286 16.232.860.332 14.493.625.296 12.940.736.872 11.554.229.350

B/C 1,16 1,30 1,34 1,39 1,39

14.493.625.297,49

4.4.2 Analisis Net Present Value (NPV)

Budidaya Ubi Kayu Kondisi Pendapatan Turun 10%

4.4.2. Analisis Net Present Value (NPV) Budidaya Ubi Kayu Kondisi Pendapatan Turun 10%

No Keterangan Tahun Ke-

1 2 3 4 5

A PENDAPATAN USAHA 75.600.000.000 66.150.000.000 66.150.000.000 66.150.000.000 66.150.000.000

B BIAYA OPERASIONAL 72.517.500.000 56.737.500.000 54.937.500.000 52.897.500.000 52.897.500.000 C Iuran Anggota & Simpanan pokok 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 D Laba (Rugi) Bersih 2.842.500.000 9.172.500.000 10.972.500.000 13.012.500.000 13.012.500.000

E Bunga 6.000.000.000 3.840.000.000 2.040.000.000 0 0

F Proceeds 8.842.500.000 13.012.500.000 13.012.500.000 13.012.500.000 13.012.500.000

G Discount Factor 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567

H PV dari Proceeds 7.895.089.286 10.373.485.332 9.262.040.475 8.269.678.995 7.383.641.960

*) Discount Factor 12%

NPV 7.895.089.286 10.373.485.332 9.262.040.475 8.269.678.995 7.383.641.960

B/C 1,04 1,17 1,20 1,25 1,25

ASPEK MANAJEMEN

BAB V

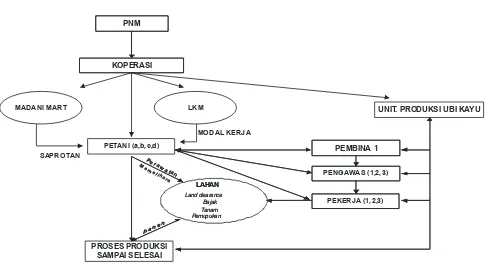

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai lembaga Pengelola Dana PKBL

(Program Kemitraan Bina Lingkungan) badan usaha milik negara (BUMN) berminat

untuk membantu mengakses permodalan maupun mendampingi pengelolaan usaha

budidaya ubi kayu dengan suatu konsep jaringan kerja dan organisasi yang telah

disiapkan oleh tim PNM.

Perlu diketahui, menanam ubi kayu adalah merupakan hal sudah biasa dilakukan

oleh para petani, namun dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga saat ini

Indonesia masih tetap mengimport tapioka dengan jumlah 150.000, ton / tahun.

Artinya, bahwa produksi kita bisa dikatakan gagal panen atau produksi berlimpah

namun tidak memenuhi standart kualitas yang dibutuhkan untuk pembuatan tepung

tapioca ataukah aspek manajemen perusahaan itu sendiri yang tidak berjalan

5.1. ORGANISASI

Organisasi adalah syarat utama adanya manajemen, tanpa organisasi manajemen

tidak dapat berfungsi dengan baik. Untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik,

efektif, efisien serta sesuai dengan kebutuhan, secara selektif harus didasarkan

pada azas (prinsip) organisasi.

Koperasi dalam menjalankan roda organisasi didasarkan atas kecakapan, keahlian

dan keterampilan serta bertanggung jawab terhadap bidang pekerjaan. Mengingat

industri pengelolaan ini cukup besar menyerap tenaga kerja inti dan petani diwilayah

setempat yakni sebesar 1.000 KK dengan luas ereal garapan 6000 ha, maka pihak

manajemen melakukan silang control antara pembina, petani, pengawas dan

pekerja lapangan sehingga hasil panen dapat dicapai secara maksimal.

34

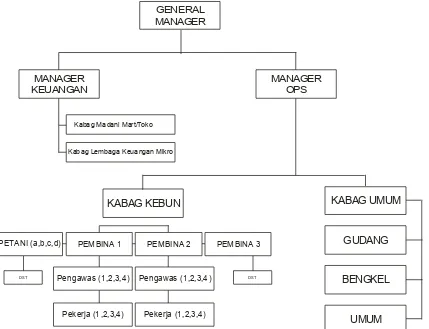

Gambar 5.2.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT OTONOM

GENERAL

Kab ag Lembag a Keua ngan Mikro

Berdasarkan fungsi organisasi dalam hal ini Usaha Penggilingan Padi maka

departemen atau bidang yang terdapat dalam organisasi perusahaan ini, meliputi :

1. Sub Bidang Keuangan / Saprotan/Madani Mart.

2. Sub Bidang Lembaga keuangan Mikro

3. Bidang Operasional

4. Sub Bidang Bagian Kebun

5. Sub Bidang Bagian Umum

Untuk setiap bidang dipimpin oleh sorang manajer yaitu : Manajer keuangan dan

Manajer Operasional sedangkan koordinatornya oleh General Manajer. Dalam

pencapaian tujuan organisasi, para manajer memiliki tugas yang cukup kompleks

dan saling mempengaruhi antara bidang yang satu dengan bidang yang lain.

Manager Operasional terlibat langsung dalam proses produksi, mulai dari proses

tanam sampai kepada proses pengangkutan ubi kayu ke pabrik tepung Ubi kayu,

serta melakukan pengawasan terhadap + 1.000 petani dan pekerja/staff inti dalam

melakukan proses tanam hingga panen.

36

5.2. TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI

Tenaga teknis dan administrasi yang dipekerjakan untuk mengelola unit usaha

penggilingan padi akan menggunakan tenaga supervisor yang sesuai kualitasnya

baik tenaga lokal maupun didatangkan dari daerah lain memberikan arahan dan

tutunan bagi tenaga kerja hasil rekruitmen daerah ini.

Selama masa orientasi, tenaga kerja terampil yang sudah berpengalaman ini akan

melakukan bimbingan terhadap karyawan / staff baru bergabung dalam perusahaan

ini. Proses induksi akan terjadi dimana karyawan baru akan mampu menyerap

5.3. KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN

Berbicara mengenai kemampuan dan keterampilan tenaga kerja tidak terlepas dari

managemen sumber daya manusia yang terampil dan mampu membawa sukses

perusahaan.

Berdasarkan cara kerja dan siklus pemerosesan usaha Penggilingan Padi tersebut

dapat digambarkan bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan dalam industri ini adalah

orang yang memiliki keterampilan serta kemampuan berdasarkan pengalaman yang

dimiliki sebelumnya.

38

5.4. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Wewenang dan tanggung jawab adalah merupakan fungsi manajemen yang

ditetapkan oleh perusahaan atau pihak manejerial yang peruntukannya adalah

kepada karyawan / pekerja untuk selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan

perusahaan baik secara internal maupun secara eksternal.

a. Wewenang

b. Tanggungjawab

5.5. PELATIHAN

Pelatihan (

training

) karyawan perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan

aktifitas kerjanya. Pelatihan adalah suatu proses pendidikan yang menggunakan

prosedur secara sistimatis dan terorganisasi, yang dalam kesempatan itu

karyawan / staff belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian tertentu.

Sebagai perusahaan yang telah berpengalaman serta memahami pentingnya

makna efiiensi dan efektifitas kerja, Usaha Penggilingan Padi setiap saat akan

memberikan pelatihan terutama pada saat tanam. Petani local akan diberikan

pengetahuan langsung dilapangan tentang proses penanaman, serta pemeliharaan

tanaman yang baik dan benar. Proses ini berlangsung secara terus menerus dan

petani akan didampingi oleh tenaga kerja inti yang setiap saat dapat memberikan

masukan kepada petani.

40

ASPEK HUKUM

BAB VI

6.1. Rekomendasi Usaha Perusahaan Penggilingan Padi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971 dan

Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 865/Kpts/TP.250/11/98 untuk : mendirikan /

memindah-kan tempat usaha / memperluas / mengganti mesin-mesin (rehabilitasi / up

grading) / memindahkan hak izin usaha / memindahkan hak kepemilikan.

ASPEK SOSIAL EKONOMI

BAB VII

Usaha Penggilingan Padi terletak di Kabupaten Bulukumba memberikan dampak sosial dan

ekonomi yang baik bagi masyarakat setempat dan mendorong peningkatan pendapatan,

serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan

Adapun aspek sosial dari munculnya usaha Penggilingan Padi ini adalah:

1.

Proyek penggilingan ini akan membeli GKP dari kelompok tani wilayah sekitar, yang

tentunya akan membantu kelompok tani untuk menyalurkan hasil panen yang pada

akhirnya akan membantu kelompok tani ini untuk meningkatkan kesejahteraan hidup

mereka.

2.

Proyek dengan kapasitas penggilingan sekitar 200.000 Ton GKP per tahun ini nanDnya akan

menyerap tenaga kerja untuk membantu produksi. Di masa depan proyek ini akan

memperkerjakan sekitar 50 orang tenaga kerja dan 100 orang buruh harian

3.

Di masa depan melalui kerja sama dengan balai – balai peneliDan proyek ini dapat

memberikan pelaDhan kepada petani untuk meningkatkan produkDvitas dan kualitas GKP,

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar

4.

Di masa depan proyek ini dapat meningkatkan hasil produksi beras nasional sehingga turut

42

7.1. Manfaat terhadap pemerintah setempat

Manfaat komoditas padi ini bagi pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

1.

Dari sudut pengembangan wilayah, keberadaan usaha penggilingan padi ini akan

menjadi salah satu pusat perekonomian subsektor tanaman pangan yang tentunya akan

memberikan dampak posiDf bagi perkembangan kegiatan pembangunan wilayah.

2.

Keberhasilan usaha penggilingan padi ini akan meningkatkan pendapatan daerah. Pajak

yang diperoleh dari hasil usaha seDap tahunnya merupakan kontribusi yang cukup

besar bagi usaha menunjang pembangunan daerah pada umumnya.

3.

Lembaga keuangan dan Koperasi mampu dikembangkan sebagai lembaga untuk

mendukung keberhasilan pembangunan tanaman pangan, sehingga memacu

pengembangan ekonomi di Kabupaten Bulukumba.

4.

Padi merupakan komoditas strategis dan merupakan pangan pokok bangsa Indonesia

dan dapat diandalkan sebagai komoditas ekspor maupun subsidi import, sehingga

dengan demikian akan memberikan kontribusi bagi pendapatan dan devisa Negara.

5.

InsenDf dalam keperpihakan pemerintah pada petani diharapkan mampu memberikan

7.2. Manfaat terhadap perekonomian

Padi merupakan bahan pangan pokok terbesar di indonesia, mengingat Jadi sebenarnya,

kalau sektor pertanian khususnya agribisnis dan agroindustri itu ditangani secara serius

maka dampaknya terhadap perekonomian nasional sangat besar.

Sayangnya penanganan sektor agribisnis dan agroindustri ini sering Ddak konsisten,

terputus-putus, dan mengikuD arus, arDnya kadang-kadang ditangani secara serius, tetapi

sering pula dilupakn begitu saja.

Untuk mengembangkan budi daya ubi kayu dalam waktu yang relaDf lama dan

berkelanjutan, adapun upaya-upaya yang perlu ditempuh dan dipakai sebagai instrument

kebijakan agar budidaya tersebut mampu:

1.

melakukan penyesuaian terhadap perubahan global

2.

meningkatkan pertumbuhan melalui inovasi, investasi dan perdagangan.

3.

menghilangkan factor-faktor yang menghambat pertumbuhan

4.

meningkatkan efisiensi di semua sector yang mempunyai kemampuan untuk

mempengaruhi perkembangan budidaya ubi kayu lebih lanjut

5.

meningkatkan kualitas manajerial melalui peningkatan kualitas SDM , dan

44

7.3. Penggunaan sumber dalam negeri

Salah satu tantangan paling besar di sektor pertanian pada saat ini adalah upaya

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional dari produksi dalam negeri.

Konsumsi beras akan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk,

karena sampai saat ini upaya diversifikasi pangan pokok (sumber karbohidrat)

belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan..

Dari sisi lain pertumbuhan produksi padi nasional mulai menunjukkan gejala

stagnan. Pada era tahun 2000-an ini, hanya meningkat rata-rata kurang dari 1% per

tahun. Lebih rendah dibandingkan pada dasawarsa 90-an yang rata-rata meningkat

1,47% per tahun dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode tahun 80-an,

dimana pertumbuhan produksi rata-rata mencapai 4,34% per tahun.

ASPEK LINGKUNGAN

BAB VIII

Dalam proses produksi (baik biologis atau teknis) senantiasa disertai oleh produksi limbah dan hasil samping karena terjadi transformasi input menjadi output (bahan baku ke produk). Proses transformasi dalam semua sistem tidak terjadi secara sempurna tetapi dengan tingkat efisiensi tertentu. Dalam produksi pertanian, efisiensi berkisar pada rentang 5-40 persen. Hal ini terjadi pada indutri pengolahan padi, selain menghasilkan beras juga limbah (sekam dan dedak) dan hasil samping (menir).

Pendekatan terpadu dalam pengolahan padi, yakni menggunakan semua bagian bahan baku untuk menghasilkan berbagai produk dalam satu lini, dapat mengurangi persoalan lingkungan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi. Makalah ini membahas berbagai konsepsi dan dampak lingkungan, teknologi pengolahan padi, dan pemanfaatan hasil samping sebagai satu industri terpadu.

46 Pengolahan padi terpadu bukanlah sesuatu yang sulit pada tingkat praktek. Residu yang diahasilkan dalam jumlah yang besar hanyalah sekam dan dedak. Residu yang lain dalam bentuk daun kering, tangkai atau bahan lain jumlahnya relatif kecil dan dapat ditangani dengan mudah (dibakar atau dikomposkan). Dua residu ini harus ditangani lebih lanjut melalui pengolahan (pemanfaatan ulang) atau dibuang dengan cara yang memenuhi persyaratan pembuangan limbah. Pembuangan sebagai limbah menghadapi berbagai kesulitan yaitu keterbatasan tempat dan persoalan lingkungan. Dedak yang dibuang ke lingkungan akan menimbulkan bau dan mengotori tempat pembuangan. Dedak, karena mengandung unsur hara, juga menjadi media pertumbuhan mikroba baik yang menguntungkan maupun yang berbahaya bagi kesehatan.

8.1. PENGOLAHAN PADI TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN

Volume sekam yang dihasilkan adalah 17% dari Gabah kering giling (GKG). Untuk penggilingan padi yang berkapasitas 5 ton/jam beras putih atau sekitar 7 ton GKG/jam akan dihasilkan sekam sekitar 0.85 ton/jam atau sekitar 8.5 ton/hari. Berat ini setara dengan sekitar 25 m3/hari atau 7500 m3/tahun. Volume yang besar ini akan menjadi masalah serius dalam jangka panjang apabila tidak ditangani dengan baik.

Sekam tersusun dari palea dan lemma (bagian yang lebih lebar) yang terikat dengan struktur pengikat yang menyerupai kait. Sel-sel sekam yang telah masak mengandung lignin dan silica dalam konsentrasi tinggi. Kandungan silica diperkirakan berada dalam lapisan luar (De Datta, 1981) sehingga permukaannya keras dan sulit menyerap air, mempertahankan kelembaban, serta memerlukan waktu yang lama untuk mendekomposisinya (Houston, 1972). Silica sekam dalam bentuk tridymite dan crytabolalite yang mempunyai potensi sebagai bahan pemucat minyak nabati (Proctor dan Palaniappan, 1989). Komposisi sekam dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Sekam

Dari komposisi kimia sekam (Tabel 2) dapat diketahui potensi penggunaannya terbatas sebagai sumber C-organik tanah dan media tumbuh (dari kandungan karbon organik yang tinggi) serta bahan pemurnian dan bahan bangunan (dari kandungan silica yang tinggi). Karbon yang tinggi juga mengindikasikan banyaknya kandungan kalori sekam. Proses yang diperlukan untuk pemanfaatan tersebut adalah:

Pelunakan Tekstur dan Pengembangan Permukaan

48

Pengarangan (Carbonizing)

Pengarangan adalah proses pembakaran dengan oksigen terbatas. Arang padi mempunyai beberapa kegunaan, antara lain:

• mempertahankan kelembaban: apabila arang ditambahkan ke dalam tanah akan dapat mengikat air dan melepaskannya jika tanah menjadi kering,

• mendorong pertumbuhan (proliferation) mikroorganisme yang berguna bagi tanah dan tanaman,

• penggembur tanah: menghindari pengerasan tanah karena sifatnya yang ringan, • pengatur pH: arang dapat mengatur pH dalam situasi tertentu,

• menyuburkan tanah: kandungan mineral arang adalah hara tanaman,

• membantu melelehkan salju karena arang yang disebarkan di atas salju akan menyerap panas yang dapat mencairkan salju, dan

• menyerap kotoran sebagai bahan pemurnian dalam pengolahan air, minyak, sirup dan sari buah.

• Dalam proses pengarangan juga dihasilkan cairan hasil kondensasi asap yang disebut wood

vinegar yang mengandung konsentrasi formaldehid tinggi sehingga dapat dugunakan sebagai

pengawet pangan (ikan, tahu, dan bakso).

Pembakaran

Kandungan karbon yang tinggi juga mengindikasikan bahwa sekam mempunyai kalori yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber enerji panas. Banyak penggilingan padi menengah dan besar munggunakannya sebagai bahan bakar pengering padi. Penggunaan yang sama juga dapat dijumpai pada pembakaran batu bata.

Dedak

Persentase dedak mencapai 10% dari GKG. Penggilingan dengan kapasitas beras putih sebesar 5 ton/jam akan menghasilkan dedak sebanyak 0.7 ton/jam atau sekitar 7 ton/hari. Jumlah ini terlau besar untuk diabaikan. Volume dedak sekitar 600 liter/ton, maka akan dihasilkan sekitar 12 m3 dedak setiap harinya.

Dedak adalah bagian padi yang mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi seperti minyak, vitamin, protein dan mineral. Pada kadar air 14%, dedak mengandung pati sebesar 13.8%, serat 23.7-28,6%, pentosan 7.0-8.3%, hemiselulosa 9.5-16.9%, selulosa 5.9-9.0%, asam poliuronat 1.2%, gula bebas 5.5-6.9% dan lignin 2.8-3.0% (Juliano dan Bechtel, 1985). Dari kandungan ini maka dedak telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti sumber minyak, pakan ternak dan bahan makanan.

Berbasis pada kandungan bahannya, maka dedak dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Minyaknya dapat diambil dengan ekstraksi menggunakan pelarut, protein dan vitaminnya berguna sebagai nutrisi makanan. Namun demikian, upaya pemanfaatan tersebut secara ekonomi belum menguntungkan. Ekstraksi minyak melibatkan investasi yang besar dan hanya layak pada skala yang besar pula. Ini berarti pengolahan terintegrasi pada penggilingan tidak dapat dilakukan.

50

MODEL PENGOLAHAN PADI TERINTEGRASI

Pengolahan padi yang telah berkembang hanya beraslah produk yang harus dihasilkan. Selebihnya dipandang sebagai limbah. Pola berpikir seperti inilah yang menyebabkan industri penggilingan padi menghadapi banyak persoalan lingkungan. Pendekatan terpadu memandang semua bagian bahan baku adalah bahan yang harus dimafaatkan untuk menghasilkan produk yang bernilai (ekonomi dan lingkungan).

Dengan pendekatan terpadu maka produk yang dapat dihasilkan dalam pengolahan terpadu dapat bermacam-macam. Beberapa model dapat dikembangkan:

1. Model terpadu yang menghasilkan pellet dedak dan sekam lunak,

2. Model tepadu menghasilkan pellet dedak, arang sekam dan wood vinegar,

3. Model terpadu yang menghasilkan produk turunan dedak, arang sekam atau sekam lunak, 4. Model terpadu yang mengembangkan kombinasi berbagai produk berbasis sekam dan dedak, dan

5. Model terpadu menghasilkan berbagai produk berbasis dedak dan pemakaian sekam sebagai sumber enerji panas.

Semua proses ini dapat diintegrasikan dalam proses pengolahan padi beskala menengah dan besar (minimum 1 ton beras putih/jam). Secara keseluruhan, model terpadu yang layak

dikembangkan dengan pertimbangan teknis dan ekonomis ditunjukkan dalam Gambar 7. Pengolahan terpadu mempunyai beberapa keuntungan antara lain tidak mencemari

GKP Pengeringa

Gambar 7. Pengolahan Padi Terintegrasi yang Secara Teknis dan Pembiayaan Layak

Integrasi yang mungkin dilakukan adalah pada skala menengah yakni minimum pada Rice

Processing Complex (RPC) dengan kapasitas 1 ton beras putih/jam dengan berbagai kendala.

52

KESIMPULAN DAN SARAN

BAB IX

9.1. Kesimpulan

1. Peluang pasar komoditas yang menggunakan ubi kayu sebagai bahan bakunya,

seperti tepung tapioca dan gaplek, baik untuk ekspor maupun untuk keperluan dalam negeri masih terus terbuka, sehingga secara tidak langsung memberi peluang bagi pengembangan dan peningkatan produksi ubi kayu di Indonesia.

2. Sumber daya lahan dan sumber daya manusia untuk pengembangan produksi ubi

kayu di Propinsi Sulawesi Selatan masih banyak tersedia terutama di Kabupaten Enrekang.

3. Beberapa kendala yang dihadapi oleh para petani dalam pengembangan budidaya ubi kayu adalah masalah penyertaan modal, penyediaan saprodi, pemasaran hasil, dan keadaan harga jual yang sangat berfluktuasi.

4. Kelayakan finansial apabila menggunakan kredit yang disalurkan melalui PT.

Permodalan Nasional Madani dengan tingkat bunga 12% per tahun maka kredit yang dibutuhkan pada proyek ini adalah sebesar Rp 8.286.250,00 per hektar atau Rp 49.171.500.000,00 per 6.000 hektar (dibulatkan menjadi Rp. 50.000.000.000,00). 5. Dari hasil panen, setelah dipergunakan untuk pelunasan pokok pinjaman,

pembayaran bunga, dan pajak per tahun, petani menghasilkan pendapatan sebesar

Rp. 17.242.500,- / tahun pertama, Rp. 22.522.500,-/ tahun kedua, Rp. 24.322.500,/tahun ketiga, Rp. 26.362.500,-/tahun keempat

9.2. Saran

1.

Pola kemitraan antara petani dengan koperasi ini hendaknya dibuat Nota

Kesepahaman tertulis, yang isinya mengatur kerjasama antara keduanya

dengan berdasarkan kedudukan hukum dan kepentingan serta dapat

memberikan keuntungan yang sama di antara kedua belah pihak.

2.

Aspek usaha teknis budi daya ubi kayu ini agar mendapat perhatian demi

menjaga kelestarian lahan dan keberlanjutan usaha. Pemberian pupuk organik

disamping anorganik untuk membantu mencegah terkurasnya unsur hara tanah.

3.

Untuk mencegah biaya transportasi, sebaiknya pengembangan budi daya ubi

kayu ini tidak terlalu jauh dari pabrik pengolahan ubi kayu atau gudang

pengumpulan.

4.

Untuk mengantisipasi fluktuasi harga jual ubi kayu hasil panen petani yang

dampaknya akan merugikan petani, sebaiknya dicarikan pola kemitraan yang

baik demi kepentingan bersama

54

Anwar, Anas Iswanto. 2009. Kebijakan Daya Saing Perekonomian Sulsel dan Kesiapan Transportasi Laut (Kepelabuhanan), Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Sulsel & Lembaga AIA Manajemen dan Training Konsultan.

Garrison dan Norren. 2001. Akutansi Manajerial. Salemba Empat. Jakarta.

Gittinger, 1986. Analisa Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian. Eds (II). Universitas Indonesia Press. Johns Hopkins. Jakarta.

Karsyno, F., P. Simatupang, E. Pasandaran dan Sri Adiningsih. 2001. Reformulasi Kebijaksanaan Perberasan Nasional. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Balitbang Deptan.

Mudjisihono Rob. dan A. Setyono, 2003. Pengkajian Cara dan Alat Perontokan untuk Menekan Kehilangan Hasil Panen Padi. Balai Pengkajian Teknologi Yogyakarta. unpublished.

Pudjosumarto, M., 1998. Evaluasi Proyek. Fakultas Ekonomi Brawijaya Malang. Edisi Kedua. Liberty. Yogyakarta.

Simatupang, P. 2000. Anatomi Masalah Produksi Beras Nasional dan Upaya Mengatasinya. Makalah pada Seminar Nasional Perspektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2001 Ke depan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian, 9-10 Nopember 2000. Bogor.

Simatupang, P., dan M. Syukur, 2002. Dampak Kehilangan Hasil Terhadap Kesejahteraan Sistem Padi. Workshop Kehilangan Hasil Pasca Panen Padi. Dirjen Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Jakarta, 5 Juni 2002.

Sovan, M., 2002. Peranan Penanganan Pasca Panen Untuk Menurunkan Kehilangan Hasil. Makalah pada workshop Kehilangan Hasil Pasca Panen. Jakarta.