TINJAUAN PUSTAKA

Permeabilitas Tanah

Sifat fisik tanah yang paling penting adalah kapasitas menahan air yang

tersedia, yang berkaitan dengan tekstur tanah dan kandungan bahan organik.

Indikator tentang kondisi drainase juga penting, misalnya kedalaman muka air

tanah, permeabilitas lapisan bawah, yang berhubungan dengan kedalaman

perakaran dan permeabilitas (Seta, 1994).

Permeabilitas tanah merupakan kemampuan tanah untuk meneruskan air

atau udara. Permeabilitas umumnya diukur sehubungan laju aliran air melalui

tanah dalam suatu massa waktu dan dinyatakan sebagai cm/jam(Foth, 1984).

Permeabilitas dapat mempengaruhi kesuburan tanah. Permeabilitas

berbeda dengan drainase yang lebih mengacu pada proses pengaliran air saja,

permeabilitas dapat mencakup bagaimana air, bahan organik, bahan mineral,

udara dan partikel – partikel lainnya yang terbawa bersama air yang akan diserap

masuk kedalam tanah (Rohmat, 2009).

Untuk menentukan besarnya permeabilitas tanah dapat dihitung dengan

menggunakan Hukum Darcy yang merupakan satu ukuran pengaliran air pada

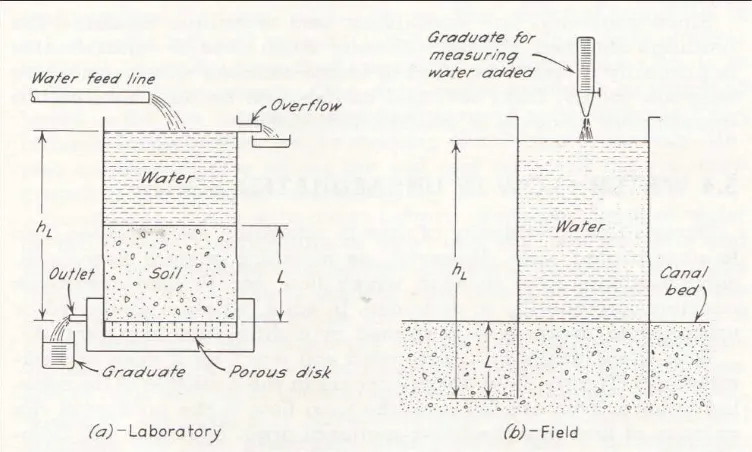

Gambar 1. Permeameter Permukaan Konstan (Constant – Head Permeameter) (Israel and Hansend, 1962).

Dengan permukaan yang dijaga konstan, di mana aliran air yang masuk

terus menerus ataupun penambahan air secara kontinyu sehingga aliran air yang

stabil melalui tanah. Gambar 1 menggambarkan dua permeameter permukaan

konstan yang digunakan untuk tes di laboratorium (a) dan studi lapangan (b).

k= QL

AhL...(1)

di mana:

k = koefisien permeabilitas (cm/jam)

Q = debit aliran (cm3/jam)

A = luas permukaan (cm2)

hL = ketinggian dari permukaan air hingga dasar tabung (cm)

L = ketinggiantabung dalam tanah (cm)

(Israelsen and Hansen, 1962).

Cepat atau lambatnya tanah meneruskan air atau udara dalam tanah dapat

Tabel1. Kelas permeabilitas tanah:

Sangat cepat >25,00

Sumber : Uhland and O’neal, 1951.

Menurut Susanto dan Purnomo (1994),tanah dengan permeabilitas tinggi

menaikkan laju infiltrasi dan dengan demikian, menurunkan laju air larian.

Koefisien permeabilitas terutama tergantung pada ukuran rata-rata pori yang

dipengaruhi oleh distribusi ukuran partikel, bentuk partikel dan struktur tanah.

Secara garis besar, makin kecil ukuran partikel, makin kecil pula ukuran pori dan

makin rendah koefisien permeabilitasnya.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Permeabilitas

Beberapa faktor yang mempengaruhi permeabilitas tanah diantaranya

tekstur, porositas, kandungan bahan organik, kerapatan massa, kerapatan partikrel

dan kedalaman efektif tanah.

Tekstur

Tekstur adalah ukuran proporsi kelompok ukuran butir-butir primer bagian

mineral tanah. Tanah-tanah yang bertekstur kasar (tanah-tanah berpasir)

mempunyai kapasitas dan laju infiltrasi yang tinggi sehingga jika tanah tersebut

dalam maka erosi dapat diabaikan, demikian pula dengan tanah bertekstur pasir

halus juga mempunyai kapasitas infiltrasi yang tinggi tetapi jika terjadi aliran

yang paling peka terhadap erosi adalah debu , pasir sangat halus (Islami and

Utomo, 1995).

Ukuran relatif partikel tanah dinyatakan dalam istilah tekstur, yang

mengacu pada kehalusan dan kekasaran tanah. Lebih khasnya tekstur adalah

perbandingan relatif pasir, debu dan tanah liat. Partikel pasir berukuran relatif

lebih besar dan oleh karena itu menunjukan luas permukaan tanah yang kecil

dibandingkan dengan yang ditunjukan oleh partikel-partikel debu dan tanah liat

yang berbobot sama(Foth,1984).

Tekstur tanah merupakan salah satu sifat tanah yang sangat menentukan

kemampuan tanah menunjang pertumbuhan tanaman. Tekstur tanah akan

mempengaruhi kemapuan tanah menyimpan dan menghantarkan air, menyimpan

dan menyediakan hara tanaman. Tanah pasir yaitu dengan kandungan pasir >79%,

porositasnya rendah (<40%), sebagian ruang pori berukuran besar sehingga

aerasinya baik, daya hantar air cepat, tetapi kemampuan menyimpan zat hara

rendah. Tanah pasir mudah diolah, sehingga disebut juga tanah ringan.Tanah

disebut bertekstur liat jika kandungan liat pada tanah tersebut >35%, kemampuan

menyimpan air dan hara tanaman tinggi.Tanah liat juga disebut tanah berat karena

sulit diolah, tanah berlempung, merupakan tanah dengan proporsi pasir, debu, dan

liat sedemikian rupa sehingga sifatnya berada diantara tanah berpasir dan berliat.

Jadi aerasi dan tata udara serta udara cukup baik, kemampuan menyimpan air

untuk tanaman tinggi ( Islamiand Utomo, 1995).

Tekstur tanahmerujuk pada tingkat kekasaran atau kehalusan dari tanah.

Secara spesifik, tekstur adalah bagian relatif dari pasir, debu dan liat dalam suatu

berbeda-beda dan dapat digolongkan ke dalam tiga fraksi. Ada yang berdiameter

besar sehingga dengan mudah dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi ada pula

yang sedemikian halusnya sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang

(Sarief, 1986).

Tekstur tanah menunjukan kasar atau halusnya suatu tanah. Terdapat

perbedaan penting lainya antara pasir, dan liat pada beberapa tanah yang

dihubungkan dengan kemampuan tanah tertentu untuk menyediakan

element-element tanaman yang esensial (kesuburan tanah). Pada umumnya unsur hara

yang esensial dan dapat tersedia sebagai partikel debu, area permukaanya per

gram lebih besar, dan tingkat pelapukannya lebih cepat dari pada pasir yang

menyebabkan tanah lebih subur dari pada tanah berpasir. Hukum stokes

menghubungkan kecepatan penurunan sebatas dari suatu bola yang lunak dan

kasar dalam suatu cairan yang kental yang diketahui densitas dan viskositas

terhadap diameternya jika dicoba pada kekuatan lapang yang ketahui (Muklis,

2011).

Menurut Hanafiah (2007), berdasarkan kelas teksturnya maka tanah

digolongkan menjadi tanah bertekstur kasar atau tanah berpasir, berarti tanah yang

mengandung minimal 70% pasir yaitu bertekstur pasir atau pasir berlempung.

Tanah bertekstur halus atau kasar, berarti tanah yang mengandung minimal 37,5%

liat atau bertekstur liat, liat berdebu atau liat berpasir. Tanah bertekstur sedang

atau tanah berlempung, terdiri dari tanah bertekstur sedang tetapi agak kasar

meliputi tanah yang bertekstur lempung berpasir (sandy loam) atau lempung

berpasir halus, tanah bertekstur sedang meliputi yang bertekstur berlempung

(silt) dan tanah bertekstur sedang tetapi agak halus mencakup lempung liat (clay

loam), lempung liat berpasir (sandy clay loam), atau lempung liat berdebu (sandy

silt loam).

Tekstur sangat mempengaruhi permeabilitas tanah, karena berkaitan

dengan kemampuan tanah meloloskan air. Misalnya tanah yang bertekstur pasir

akan mudah melewatkan air dalam tanah. Hal ini terkait dengan pengaruh tekstur

terhadap proporsi bahan koloidal, ruang pori dan luas permukaan adsorbsi.

Semakin halus teksturnya akan makin deras luas permukaan adsorbsi sehingga

semakin besar kapasitas simpan airnya, hasilnya berupa peningkatan kadar dan

ketersediaan air tanah (Hanafiah, 2005).

Kandungan bahan organik

Bahan organik adalah segala bahan-bahan atau sisa-sisa yang berasal dari

tanaman, hewan dan manusia yang terdapat dipermukaan atau di dalam tanah

dengan tingkat pelapukan yang berbeda. Pengaruh pemberian bahan

organikterhadap sifat biologis tanah adalah meningkatkan aktivitas

mikroorganisme, sehingga kegiatan mikroorganisme dalam menguraikan bahan

organik juga meningkat (Bachtiar, 2011)

Karbon merupakan bahan organik yang utama yaitu berkisar 47% karbon

diserap tanaman berasal dari udara, kemudian bahan organik didekomposisikan

kembali dan membebaskan sejumlah karbon udara bereaksi dalam membentuk

asam karbonat Ca,Mg,K atau bikarbonat (Hakim, 1986).

Pengaruh pemberian bahan organik terhadap terhadap sifat biologis tanah

adalah meningkatkan aktivitas mikroorganisme, sehingga kegiatan

demikian unsur hara yang terdapat didalam tanah tersedia bagi tanaman.

Tersedianya organik dalam tanah mempengaruhi populasi dan jenis mikroba

(bakteri, jamur) di dalam tanah (Kartasapoetra, 1998).

Penambahan bahan organik dalam tanah dapat memperbaiki sifat fisik,

kimia dan biologis tanah seperti meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang

dapat melepaskan asam organik yang tersedia dalam tanah, meningkatkan total

ruang pori tanah, menurunkan kepadatan tanah yang dapat menyebabkan

kemampuan mengikat air dalam tanah tinggi. Bahan organik juga dapat

menyumbangkan unsur hara N, P, K, Ca, Mg serta mengurangi fiksasi fosfat oleh

Al dan Fe dalam tanah (Suharta, 2008).

Kohnke (1968) menyatakan bahwa fungsi bahan organik adalah sebagai

sumber makanan dan energi bagi mikroorganisme, membantu keharaan tanaman

melalui perombakan dirinya sendiri melalui kapasitas pertukaran humusnya,

menyediakan zat-zat yang dibutuhkan dalam pembentukan pemantapan

agregat-agregat tanah, memperbaiki kapasitas mengikat air dan melewatkan air, serta

membantu dalam pengendalian limpasan permukaan dan erosi.

Adanya bahan organik dalam tanah akan memperbaiki sifat fisik, kimia

dan biologi tanah seperti meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang dapat

melepas asam organik yang tersedia dalam tanah, meningkatkan total ruang pori

tanah, menurunkan kepadatan tanah yang dapat menyebabkan kemampuan

mengikat air dalam tanah tinggi (Susanto, 2005).

Kerapatan Massa tanah (Bulk Density)

Kerapatan massa menyatakan tingkat kepadatan tanah yaitu berat kering

Perkembangan struktur yang paling besar pada tanah-tanah permukaan dengan

tekstur halus menyebabkan kerapatan massanya lebih rendah dibandingkan tanah

berpasir (Foth, 1984).

Pemberian bahan organik pada tanah dapat menurunkan bulk density

tanah, hal ini disebabkan oleh bahan organik yang di tambahkan mempunyai

kerapatan jenis yang lebih rendah. Kemantapan agregat yang semakin tinggi dapat

menurunkan bulk density tanah maka persentase ruang pori – pori semakin besar

dan kapasitas mengikat air semakin tinggi (Kartasapoetra dan Sutedjo, 2005).

Menurut Islami dan Utomo (1995) besarnya bobot volume (bulk density)

tanah-tanah pertanian bervariasi dari sekitar 1,0 g/cm3 sampai 1,6 g/cm3, yang

dipengaruhi oleh tekstur tanah, kandungan bahan organik tanah dan struktur tanah

atau lebih khusus bagian rongga pori tanah. Nilai porositas pada tanah pertanian

bervariasi dari 40% sampai 60%.

Kerapatan masa tanah erat hubungannya dengan penetrasi akar produksi

tanaman. Jika terjadi pemadatan tanah maka air dan udara sulit disimpan dan

ketersediannya terbatas dalam tanah menyebabkan terhambatnya pernapasan akar

dan penyerapan air dan memiliki unsur hara yang rendah karena memiliki

aktivitas mikroorganisme yang rendah (Hakim, 1986).

Kerapatan massa tanah menunjukkan perbandingan berat tanah terhadap

volume total (udara, air, dan padatan) yang dapat dihitung dengan persamaan

sebagai berikut:

ρ

b=

Ms

Vt

...

(2)di mana :

ρ

b=

kerapatan massa (g/cm3)Vt = volume total (cm3)

(Hillel, 1981).

Menurut Nurmi, dkk (2009) nilai bulk density berbanding terbalik dengan

ruang pori total tanah. Nilaibulk density yang tinggi menunjukkan bahwa tanah

tersebut lebih padat dibandingkan dengan tanah-tanah yang memiliki nilaibulk

density yang lebih rendah. Semakin padat suatu tanah, volume pori pada tanah

tersebut semakin rendah.

Mustofa (2007) menyatakan bahwa nilai bobot isi dapat dipengaruhi oleh

beberapa faktor, diantaranya pengolahan tanah, bahan organik, pemadatan oleh

alat-alat pertanian, tekstur, struktur, kandungan air tanah, dan lain-lain.

Pengolahan tanah yang sangat intensif akan menaikkan bobot isi. Hal ini

disebabkan pengolahan tanah yang intensif akan menekan ruang pori menjadi

lebih sedikit dibandingkan dengan tanah yang tidak pernah diolah.

Menurut Nurmi, dkk (2009) nilai bulk density berbanding terbalik dengan

ruang pori total tanah. Nilai bulk density yang tinggi menunjukkan bahwa tanah

tersebut lebih padat dibandingkan dengan tanah-tanah yang memiliki nilai bulk

density yang lebih rendah. Semakin padat suatu tanah, volume pori pada tanah

tersebut semakin rendah.

Kerapatan Butir Tanah (Partikel Density)

Kerapatan butir tanah menyatakan berat butir-butirpadat tanah yang

terkandung di dalam tanah. Menghitung kerapatan butir tanah, berarti menentukan

kerapatan partikel tanah dimana pertimbangan hanya diberikan untuk partikel

yang solid. Oleh karena itu kerapatan partikel setiap tanah merupakan suatu

tanah mineral kerapatan partikelnya rata-ratasekitar 2,6 g/cm3. Kandungan bahan

organik di dalam tanah sangat mempengaruhi kerapatan butir tanah, akibatnya

tanah permukaan biasanya kerapatan butirnya lebih kecil dari subsoil. Walau

demikian kerapatan butir tanah tidak berbeda banyak pada tanah yang berbeda,

jika tidak, akan terdapat suatu variasi yang harus mempertimbangkan kandungan

tanah organik atau komposisi mineral (Foth, 1984).

Kandungan bahan organik di dalam tanah sangat mempengaruhi kerapatan

butir tanah. Semakin banyak kandungan bahan organik yang terkandung dalam

tanah, maka makin kecil nilai kerapatan partikelnya. Selain itu, dalam volume

yang sama, bahan organik memiliki berat yang lebih kecil daripada benda padat

tanah mineral yang lain. Sehingga jumlah bahan organik dalam tanah

mempengaruhi kerapatan butir. Akibatnya tanah permukaan kerapatan butirnya

lebih kecil daripada sub soil. Dengan adanya bahan organik, menyebabkan nilai

kerapatan partikelsemakin kecil (Hanafiah, 2007).

Untuk menentukan particle density, yang diperhatikan adalah pada

partikel-partikel bagian padat dari tanah. Oleh karena itu particle density dari

setiap jenis tanah adalah konstan, tidak bervariasi dengan jumlah ruang antara

partikel-partikel tanah. Kerapatan partikel tanah menunjukkan perbandingan

antara massa tanah kering terhadap volume tanah kering dengan persamaan:

ρ

s=

Ms

Vs

...

(3)di mana :

ρ

s= kerapatan partikel (g/cm3)Ms = massa tanah kering (gr)

Vs = volume tanah kering (cm3)

Porositas

Porositas adalah proporsi ruang pori total (ruang kosong) yang terdapat

dalam satuan volume tanah yang dapat ditempati oleh air dan udara, sehingga

merupakan indikator kondisi drainase dan aerasi tanah. Tanah yang porous berarti

tanah yang cukup mempunyai ruang pori untuk pergerakan air dan udara sehingga

muda keluar masuk tanah secara leluasa (Hanafiah, 2005 ).

Ruang pori tanah adalah bagian yang diduduki udara dan air. Jumlah ruang

pori sebagian ditentukan oleh susunan butir-butir padat, apabila letak keduanya

cendrung erat seperti pada pasir atau subsoil yang padat, total porositasnya rendah

sedangkan tersusun dalam agregat yang bergumpal seperti yang kerap terjadi pada

tanah-tanah yang bertekstur sedang yang besar kandungan bahan organiknya,

ruang pori persatuan volume akan tinggi (Bukman dan Brady, 1982).

Porositas tanah dipengaruhi oleh kandungan bahan organik, struktur tanah,

dan tekstur tanah. Porositas tanah tinggi kalau bahan organik tinggi. Tanah dengan

struktur granuler/remah, mempunyai porositas yang tinggi daripada tanah-tanah

dengan struktur pejal. Tanah dengan tekstur pasir banyak mempunyai pori-pori

makro sehingga sulit menahan air (Hardjowigeno, 2003 ).

Sistem perakaran merupakan faktor lain yang diduga berpengaruh

terhadap tinggi rendahnya nilai porositas tanah. Sistem perakaran tanaman akan

melakukan pentrasi secara vertikal dan lateral untuk menyerap unsur hara. Secara

tidak langsung akar-akar tanaman akan mengikat butir-butir tanah, sehingga tanah

menjadi remah (Saribun, 2007).

Pengaruh pemadatan terhadap permeabilitas tanah adalah memperlambat

meninggi. Selanjutnya permeabilitas akan meningkat bila: 1) agregasi butir-butir

tanah menjadi remah, 2) adanya bahan organik, 3) terdapat saluran bekas lubang

yang terdekomposisi, dan 4) porositas tanah yang tinggi. Pengaruh pemadatan

terhadap permeabilitas tanah terjadi karena pori kecil yang menghambat gerakan

air meningkat (Sarief, 1989).

Tanah bertekstur kasar mempunyai persentase ruang pori total lebih

rendah dari pada tanah bertekstur halus, meskipun rataan ukuran pori bertekstur

kasar lebih besar dari pada ukuran pori tanah bertekstur halus (Arsyad, dkk,

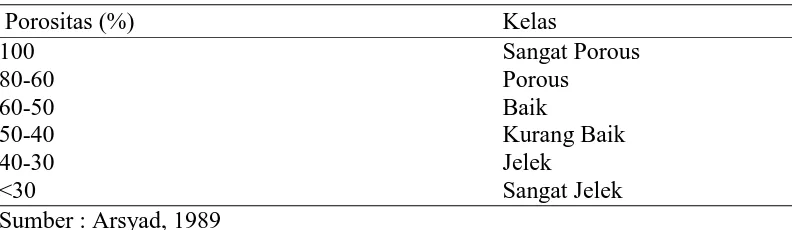

1989). Kelas porositas tanah dapat dilihat pada (Tabel 2).

Tabel 2.Kelas porositas tanah yaitu :

Porositas (%) Kelas

100 Sangat Porous

80-60 Porous

60-50 Baik

50-40 Kurang Baik

40-30 Jelek

<30 Sangat Jelek

Sumber : Arsyad, 1989

Kerapatan massa berbanding terbalik dengan porositas tanah, bila

kerapatan massa tanah rendah maka porositas tinggi dan sebaliknya bila kerapatan

massa tanah tinggi maka porositas rendah. Pengelolaan lahan juga turut

mempengaruhi proses pemadatan tanah. Dimana partikel halus akan mengisi pori

tanah sehingga kerapatan massa akan semakin besar (Monde, 2010).

Porositas tanah atau total ruang pori dapat dirumuskan dengan persamaan

sebagai berikut:

f=�1−ρb

ρs� 100 %...(4)

ρ

b = kerapatan massa tanah (g/cm3)ρ

s = kerapatan partikel tanah (g/cm3)(Hillel, 1981).

Kedalaman Efektif Tanah

Kedalaman efektif tanah adalah kedalaman yang baik bagi pertumbuhan

akar tanaman, yaitu sampai kepada lapisan yang tidak dapat ditembus oleh akar

tanaman. Lapisan tersebut dapat berupa lapisan padas keras, padas liat, padas

rapuh (Arsyad, 1989).

Kedalaman efektif adalah kedalaman tanah yang masih dapat ditembus

oleh akar tanaman. Pengamatan kedalaman efektif dilakukan dengan mengamati

penyebaran akar tanaman. Banyaknya perakaran, baik akar halus maupun akar

kasar, serta dalamnya akar-akartersebut dapat menembus tanah dan bila tidak

dijumpai akar tanaman, maka kedalaman efektif ditentukan berdasarkan

kedalaman solum tanah (Hardjowigeno, 1993).

Kedalaman tanah berhubungan dengan ketebalan lapisan atas dan lapisan

bawah sampai lapisan batuan induk. Tanah dangkal merupakan masalah yang

terbesar di dalam manajemen lahan dan perkembangannya.Kegunaan dari

mengetahui kedalaman tanah adalah dapat menentukan dalam perkembangan akar

dan ketersediaan air. Tanah dengan kedalaman dangkal akan membatasi

ketersediaan air dan pertumbuhan akar. Demikian juga, tanah dangkal pada area

yang datar dengan permeabilitas rendah akan mungkin tergenang secara musiman

(Hardjowigeno, 2003).

Penetapan kedalaman efektif suatu solum tanah adalah melalui penyidikan

yang dapat menghambat penetrasi akar, maka perakaran tanaman akan berpeluang

menembus sampai perbatasan mineral tanah dan bahan geologis atau bukan tanah.

Kedalaman efektif tanah dapat diklasifikasikan sebagai berikut : dalam (> 90 cm),

sedang (50 – 90 cm), dangkal (25 – 50 cm), dan sangat dangkal (< 25 cm)

(Foth, 1998).

Tanah

Tanah adalah bagi

organik. Tanah di setiap daerah beda jenisnya. Komposisi tanah

berbeda-beda pada satu lokasi dengan lokasi yang lain. Air dan udara merupakan bagian

dari tanah. Setiap tanah biasanya memiliki tiga atau empat lapisan yang berbeda.

Sebagian besar jenis tanah mengacu pada pola utama lapisan tanah yang

terkadang disebut dengan lapisan tanah yang ideal. Profil tanah secara lengkap

meliputi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pengenalan ini penting dalam hal

mempelajari pembentukan dan klasifikasi tanah dengan pertumbuhan tanaman

serta kemungkinan pengolahan tanah ulang lebih tepat (Foth, 1998).

Tanah terdapat dimana saja dan selalu berada disekeliling kita, tapi

pengertian tanah bagi setiap orang akan selalu berbeda tergantung dari sudut mana

orang melihat tanah. Kebanyakan orang tidak pernah memikirkan asal kejadian

tanah, darimana asalnya, dan bagaimana sifat-sifatnya, padahal sifat-sifat tanah di

suatu tempat akan berbeda dengan sifat tanah di tempat lain (Bachtiar, 2011).

Sifat fisik tanah merupakan sifat tanah yang berhubungan dengan

bentuk/kondisi tanah asli, yang termasuk diantaranya adalah tekstur, struktur,

porositas, stabilitas, konsistensi warna maupun suhu tanah. Sifat tanah berperan

maupun oksigen juga sebagai pembatas gerakan akar tanaman (Hakim, dkk,

1986).

Klasifikasi Tanah

Tanah yang terdapat di permukaan bumi ini banyak macam dan jenisnya

sehingga berbeda-beda pula sifatnya. Dari sifat fisiknya yang mudah dapat dilihat

dengan mata ada tanah yang berwarna hitam, merah, kuning, coklat, dan kelabu

ada juga tanah yang bersifat lengket, lengket karena banyak mengandung liat,

sehingga sukar diolah dan ada juga yang banyak mengandung pasir sehingga tidak

kuat menahan air, dan unsur hara. Kita juga mengenal adanya tanah-tanah yang

berasal dari hasil pelapukan vahan organik yang berwarna hitam yang disebut

dengan tanah gambut yang sifat-sifatnya jauh berbeda dengan tanah-tanah mineral

yang berasal dari pelapukan batuan. Untuk dapat mengenal sifat-sifat suatu tanah,

maka perlu dilakukan penggolongan atau klasifikasi terhadap tanah tersebut

berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi klasifikasi tanah adalah usaha yang

dilakukan untuk mengenal dan membedakan tanah atau menggolongkan tanah

berdasarkan sifat-sifat tanah tersebut. Pentingnya dilakukan klasifikasi tanah ini

untuk memudahkan perlakuan yang akan diberikan terhadap tanah tersebut dalam

usaha pertanian misalnya dalam pengelolaannya. Karena tanah mempunyai sifat

yang berbeda, maka pengelolaannyapun akan berbeda (Bachtiar, 2011).

Pada awalnya jenis tanah diklasifikasikan berdasarkan prinsip zonalitas,

yaitu:

a. Tanah zonal, yakni tanah dengan faktor pembentuk tanah berupa iklim dan

b. Tanah intrazonal, yakni tanah dengan faktor pembentuk tanah berupa

faktor lokal terutama bahan induk dan relief;

c. Tanah azonal, yakni tanah yang belum menunjukkan perkembangan profil

dan dianggap sebagai awal proses pembentukan tanah.

Kemudian dalam perkembangannya jenis tanah diklasifikasikan berdasarkan sifat

tanah (taksonomi tanah). Sistem ini pertama kali dikembangkan oleh USDA

(United State Department of Agriculture) pada tahun 1960 yang dikenal dengan

tujuh pendekatan dan sejak tahun 1975 dikenal dengan nama taksonomi tanah.

Sistem ini bersifat alami berdasarkan karakteristik tanah yang teramati dan terukur

yang dipengaruhi oleh proses genesis (Sutanto, 2005).

Tanah Entisol

Entisol merupakan tanah yang baru berkembang. Walaupun demikian

tanah ini tidak hanya berupa bahan asal atau bahan induk tanah saja tetapisudah

terjadi proses pembentukan tanah yang menghasilkan epipedon okhrik. Banyak

tanah Entisol yang digunakan untuk usaha pertanian misalnya di daerah endapan

sungai atau daerah rawa-rawa pantai. Padi sawah banyak ditanam di

daerah-daerah Aluvial ini (Seta, 1994).

Di Indonesia tanah Entisol banyak diusahakan untuk areal persawahan

baik sawah teknis maupun tadah hujan pada daerah dataran rendah. Tanah ini

mempunyai konsistensi lepas-lepas, tingkat agregasi rendah, peka terhadap erosi

dan kandungan hara tersediakan rendah. Potensi tanah yang berasal dari abu

vulkan ini kaya akan hara tetapi belum tersedia, pelapukan akan dipercepat bila

terdapat cukup aktivitas bahan organik sebagai penyedia asam-asam organik (Tan,

Tanah Ultisol

Proses pembentukan entisol dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya

iklim yang sangat kering sehingga proses pelapukan berjalan lambat, erosi yang

kuat sehingga mampu membawa bahan endapan yang lebih banyak dari yang

dibentuk melaui proses pedogenik, pengendapan terus-menerus, bahan induk yang

sukar melapuk dan tidak subur, selalu jenuh air dan selalu tergenang.Ultisol di

Indonesia merupakan bagian terluas dari lahan kering yang tersebar luas di

Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian jaya, serta sebagian kecil di pulau Jawa,

terutama di wilayah Jawa Barat. Ultisol merupakan tanah yang mengalami

pelapukan yang berasal dari bahan induk yang sangat masam. Tanah ini

mengandung bahan organik rendah dan strukturnya tidak begitu mantap sehingga

peka terhadap erosi (Hardjowigeno,1993).

Pembentukan tanah berjalan cepat didaerah yang beriklim humid dengan

suhu tinggi dan curah hujan tinggi.Seperti halnya di Indonesia Ultisol telah

mengalami pencucian yang sangat intensif menyebabkan Ultisol memiliki

kejenuhan basa yang rendah dan pelapukan mineral yang rendah. Tanah Ultisol

memiliki kepadatan tanah 1,10-1,35 g/cm3, tingkat infiltrasi dan perkolasi sedang

hingga lambat dan kemasaman tanah tinggi, kejenuhan Al tinggi, KTK rendah,

kandungan N, P, dan K rendah sehingga Ultisol miskin secara fisik dan

kimia(Hardjowigeno,2003).

Tanah Aluvial

Aluvial terbentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran

rendah.Tanah Aluvial memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan

aliran sungai sebelum diendapkan. Tanah Aluvial hanya terdapat pada lahan yang

sering atau baru saja mengalami banjir. Hal yang mencirikan pada pembentukan

Aluvial ialah bahwa pada bagian terbesar bahan kasar akan diendapkan tidak jauh

dari sumbernya. Tekstur bahan yang diendapkan pada waktu tempat yang sama

akan lebih seragam, makin jauh dari sumbernya makin halus butir yang

diangkut. Tanah Alluvial pada proses pembentukannya sangat tergantung dari

bahan induk asal tanah dan topografi, tingkat kesuburan yang bervariasi dari

rendah sampai tinggi, tekstur dari sedang hingga kasar, serta kandungan bahan

organik dari rendah sampai tinggi dan pH tanah berkisar masam, netral, sampai

alkalin, kejenuhan basa dan kapasitas tukar kation juga bervariasi karena

tergantung dari bahan induk (Hardjowigeno,1993).

Tanah Aluvial berwarna kelabu muda bersifat fisik keras dan pijal jika

kering dan lekat jika basah. Kaya akan fosfat yang mudah larut dalam sitrat 2%

mengandung 5% CO2 dan tepung kapur yang halus dan juga berstruktur pejal

yang dalam keadaan kering dapat pecah menjadi fragmen berbetuk persegi sedang

sifat kimiawinya sama dengan bahan asalnya. Tekstur tanah Aluvial yaitu liat atau

liat berpasir, mempunyai konsistensi keras waktu kering dan teguh pada waktu

lembab. Status kesuburan Alluvial tergantung dengan bahan induk dan iklim.

Kecenderungan memperlihatkan bahwa di daerah beriklim basah, P dan K relatif

rendah dan pH lebih rendah dari 6,5, daerah-daerah dengan curah hujan rendah di