xiv

ABSTRAK

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Maria Margareta Cahyaningrat Warih Kusuma Puspita Handayani

NIM:112114068

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2015

Tujuan penelitian ini : 1) untuk mengetahui pendapatan Kabupaten Sleman dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dari tahun anggaran 2010-2014 dengan dilihat dari rasio kemampuan keuangan daerah, rasio derajat desentralisai fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan. 2) Untuk mengetahui Kabupaten Sleman semakin mampu dalam melaksanakan otonomi daerah dengan menggunakan analisis trend. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan beberapa rasio keuangan.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada pemerintah Kabupaten Sleman. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan angka indeks kemampuan keuangan sebagai alat ukur dalam menilai kemampuan keuangan dari satu periode ke periode yang lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman belum mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari analisis rasio dan analisis trend.

xv

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL CAPABILITY IN SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY

Case Study on the Sleman District Government

Maria Margareta Cahyaningrat Warih Kusuma Puspita Handayani

NIM:112114068

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2015

The purpose of this research were: 1) to determine whether incomes of Sleman District has supported the implementation of regional autonomy of fiscal year 2010-2014 as seen from the ratio of the regional of financial independence, the degree of fiscal decentralization ratio, the ratio of routine capability index, the ratio of the harmony, and the growth ratio. 2) To investigate whether Sleman District is more able to carry out regional autonomy by using analysis of trend. Types of this research uses quantitative with the use of several financial ratios.

Types of this research is a case study to the Sleman Regency government. The data was obtained by interview and documentation. The data technical analysis used is descriptive with the index of financial capabilities as measurement tools in assessing financial capabilities from one period to another.

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh:

Maria Margareta Cahyaningrat Warih Kusuma Puspita Handayani

NIM: 112114068

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

i

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh:

Maria Margareta Cahyaningrat Warih Kusuma Puspita Handayani

NIM: 112114068

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

iv

Halaman Persembahan

Apapun yang kita mohon dari Tuhan biarlah kita juga berusaha

untuk mencapainya. ( 2Petrus 1.4)

Three grand essentials to happiness in this life are something to do,

something to love, and something to hope for. Tiga hal penting untuk

kebahagiaan dalam hidup ini adalah sesuatu untuk dikerjakan; sesuatu

untuk dicintai, dan sesuatu untuk diharapkan. (Joseph Addison-Penulis

dan penyair Inggris)

Skripsi Ini Kupersembahkan untuk :

v

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 26 Agustus 2015 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 agustus 2015

Yang membuat pernyataan,

vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Maria Margareta Cahyaningrat Warih Kusuma Puspita Handayani

Nim : 112114068

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencamtumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2015

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan

araham dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih

yang tak terhingga kepada :

1. Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Sanata

Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan

mengembangkan kepribadian kepada penulis

2. Dr.Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Akt.,C.A. selaku Dosen Pembimbing

yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

3. A.Diksa Kuntara,S.E., MFA.,QIA. dan Josephine Wuri, S.E.,M.Si. selaku

dosen penguji skripsi saya.

4. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.

5. Drs. Ardani selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman.

6. Erny Maryatun, S.IP, MT selaku Kepala bidang Statistik, Penelitian, dan

Perencanaan yang mengatasnamakan Kepala Badan Perencanaan

viii

7. Dra. Rini Murti Lestari, Akt, MM selaku Kepala Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman .

8. Drs. Harjana selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman.

9. Orangtua penulis dan kakak penulis yang telah memberikan kasih sayang,

dukungan, doa, dan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.

10. Teman-teman mahasiswa akuntansi angkatan 2011 atas dukungan dan

kebersamaannya selama ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena

itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 31 Agustus 2015

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ...iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ... v

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ... vi

HALAMAN KATA PENGANTAR ... vii

HALAMAN DAFTAR ISI ... ix

HALAMAN DAFTAR TABEL ... xi

HALAMAN DAFTAR GAMBAR ... xii

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ...xiii

ABSTRAK ... xiv

ABSTRACT ... xv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Rumusan Masalah ... 4

C. Tujuan Penelitian ... 5

D. Manfaat Penelitian ... 6

E. Sistematika Penulisan ... 7

BAB II LANDASAN TEORI A. Akuntansi Pemerintahan... 8

B. Otonomi Daerah ... 14

C. Keuangan Daerah ... 18

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ... 31

E. Kerangka Pemikiran ... 40

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data ... 42

B. Waktu dan Tempat Penelitian ... 42

C. Teknik Pengumpulan Data ... 43

x

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Letak Geografis ... 50

B. Pemerintahan ... 53

C. Penduduk, Tenaga Kerja, Keluarga Berencana, dan Transmigrasi ... 53

D. Sosial ... 55

E. Pertanian ... 57

F. Industri ... 59

G. Pertambangan dan Penggalian ... 60

H. Perdagangan ... 60

I. Hotel ... 60

J. Pariwisata ... 61

K. Transportasi ... 61

L. Keuangan dan Perbankan ... 61

M. Produk Domestik Regional Bruto ... 62

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Analisis Data dan Pembahasan ... 63

BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan ... 92

B. Keterbatasan Penelitian ... 94

C. Penutup ... 94

DAFTAR PUSTAKA ... 96

xi

DAFTAR TABEL

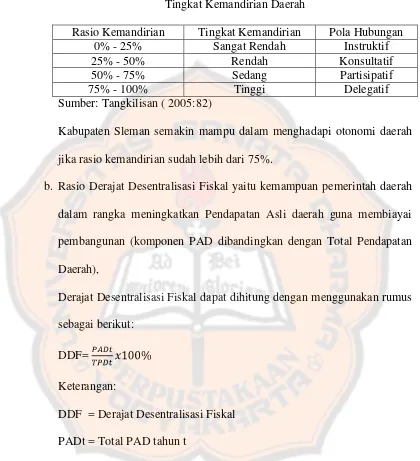

III.1 Tingkat Kemandirian Daerah ... 45

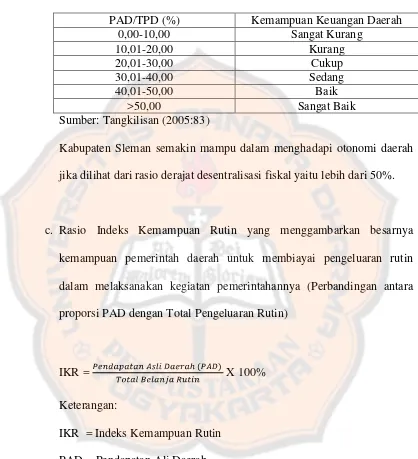

III.2 Tingkat Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah ... 46

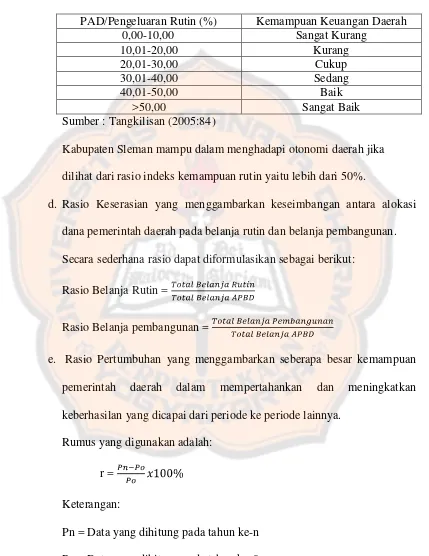

III.3 Tingkat Kemampuan Rutin Daerah ... 47

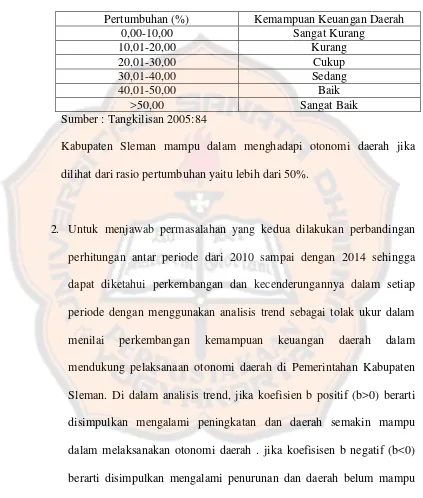

III.4 Tingkat Pertumbuhan Daerah ... 48

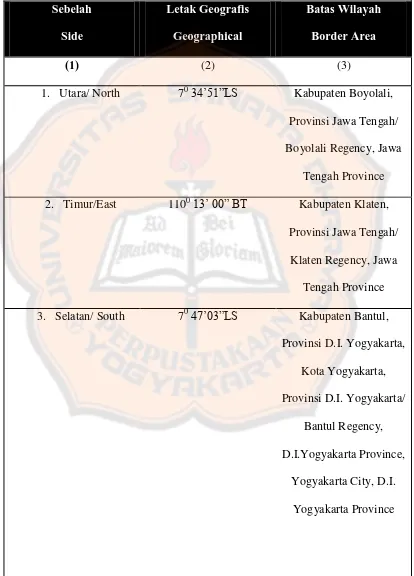

IV.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah ... 51

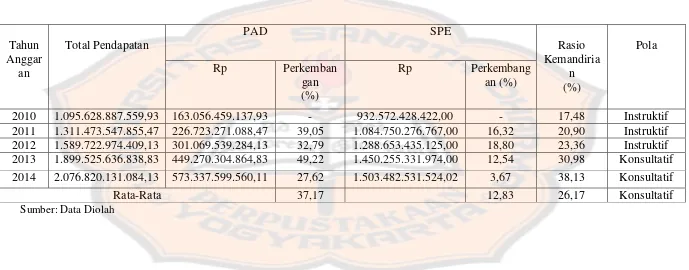

V.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ... 65

V.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ... 67

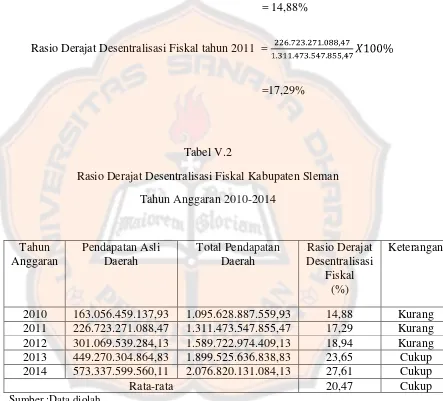

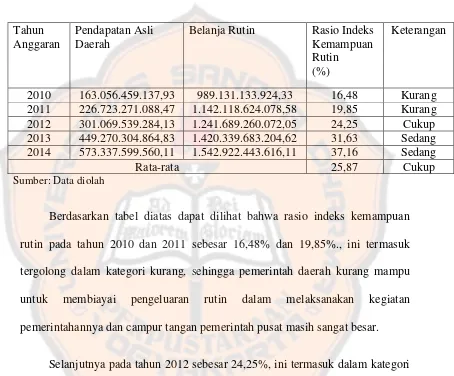

V.3 Rasio Indeks Kemampuan Rutin ... 69

V.4 Rasio Keserasian ... 72

V.5 Rasio Pertumbuhan ... 75

V.6 Analisis Trend Rasio Kemandirian Daerah ... 77

V.7 Analisis Trend Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ... 79

V.8 Analisis Trend Rasio Indeks Kemampuan Rutin ... 80

V.9 Analisis Trend Rasio Keserasian (Belanja Operasi) ... 82

V.10 Analisis Trend Rasio Keserasian (Belanja Modal) ... 83

V.11 Analisis Trend Rasio Pertumbuhan (PAD) ... 85

V.12 Analisis Trend Rasio Pertumbuhan (TPD) ... 86

V.13 Analisis Trend Rasio Pertumbuhan (Belanja Operasi) ... 88

xii

DAFTAR GAMBAR

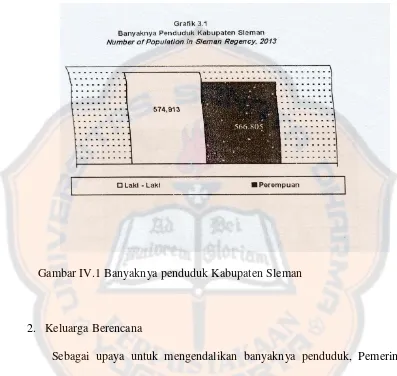

IV.1 Banyaknya Penduduk Kabupaten Sleman ... 54

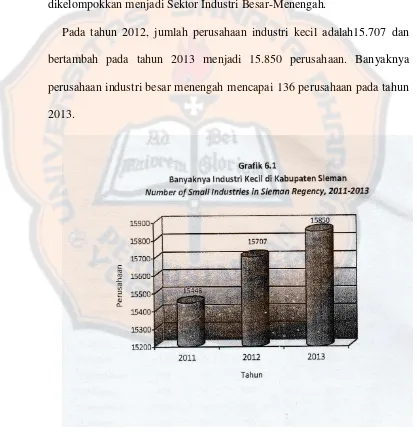

IV.2 Banyaknya Industri Kecil di Kabupaten Sleman ... 59

V.1 Grafik Tend Rasio Kemandirian Daerah ... 78

V.2 Grafik Trend Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ... 80

V.3 Grafik Trend Rasio Indeks Kemampuan Rutin ... 81

V.4 Grafik Trend Rasio Keserasian (Belanja Operasi) ... 83

V.5 Grafik Trend Rasio Keserasian (Belanja Modal ... 84

V.6. Grafik Trend Rasio Pertumbuhan (PAD) ... 86

V.7 Grafik Trend Rasio Pertumbuhan (TPD) ... 87

V.8 Grafik Trend Rasio Pertumbuhan (Belanja Operasi) ... 89

V.9 Grafik Trend Rasio Pertumbuhan(Belanja Modal) ... 90

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Tentang Penelitian ... 99

Lampiran 2 Surat Izin Tentang Penelitian ... 100

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010 ... 101

Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 ... 103

Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012 ... 105

Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 ... 107

Lampiran 7 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 ... 109

Lampiran 8 Output Spss Rasio Kemandirian ... 111

Lampiran 9 Output Spss Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ... 112

Lampiran 10 Output Spss Rasio Indeks Kemampuan Rutin ... 113

Lampiran 11 Output Spss Rasio Keserasian (Belanja Operasi) ... 114

Lampiran 12 Output Spss Rasio Keserasian (Belanja Modal) ... 115

Lampiran 13 Output Spss Rasio Pertumbuhan (PAD) ... 116

Lampiran 14 Output Spss Rasio Pertumbuhan (TPD) ... 117

Lampiran 15 Output Spss Rasio Pertumbuhan (Belanja Operasi) ... 118

xiv

ABSTRAK

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Maria Margareta Cahyaningrat Warih Kusuma Puspita Handayani

NIM:112114068

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2015

Tujuan penelitian ini : 1) untuk mengetahui pendapatan Kabupaten Sleman dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dari tahun anggaran 2010-2014 dengan dilihat dari rasio kemampuan keuangan daerah, rasio derajat desentralisai fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan. 2) Untuk mengetahui Kabupaten Sleman semakin mampu dalam melaksanakan otonomi daerah dengan menggunakan analisis trend. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan beberapa rasio keuangan.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada pemerintah Kabupaten Sleman. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan angka indeks kemampuan keuangan sebagai alat ukur dalam menilai kemampuan keuangan dari satu periode ke periode yang lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman belum mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari analisis rasio dan analisis trend.

xv

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL CAPABILITY IN SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY

Case Study on the Sleman District Government

Maria Margareta Cahyaningrat Warih Kusuma Puspita Handayani

NIM:112114068

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2015

The purpose of this research were: 1) to determine whether incomes of Sleman District has supported the implementation of regional autonomy of fiscal year 2010-2014 as seen from the ratio of the regional of financial independence, the degree of fiscal decentralization ratio, the ratio of routine capability index, the ratio of the harmony, and the growth ratio. 2) To investigate whether Sleman District is more able to carry out regional autonomy by using analysis of trend. Types of this research uses quantitative with the use of several financial ratios.

Types of this research is a case study to the Sleman Regency government. The data was obtained by interview and documentation. The data technical analysis used is descriptive with the index of financial capabilities as measurement tools in assessing financial capabilities from one period to another.

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam sebuah organisasi tentu memerlukan manajemen yang baik.

Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bersama-sama mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan, organisasi dikelompokkan menjadi tiga

menurut Jones dan Pendlebury dalam Sholihin(2015:1), yaitu profit-oriented

merupakan organisasi yang mempunyai tujuan utama memaksimumkan laba,

seperti perusahaan yang melakukan bisnis untuk tujuan utama memperoleh laba,

type A non-profit merupakan organisasi non laba yang seluruh atau hampir seluruh sumber daya finansialnya diperoleh dari pendapatan penjualan barang dan jasa,

seperti rumah sakit pemerintah yang pendapatannya diperoleh dari jasa pelayanan

kesehatan dan tidak tergantung pendapatannya dari anggaran pemerintah, type B

non-profit merupakan organisasi non laba yang memperoleh sumber daya finansial dalam jumlah yang signikan dari sumber selain penjualan barang dan

jasa, seperti pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah merupakan sebuah organisasi. Pemerintah ke dalam konteks

negara pastilah bertujuan nirlaba. Tujuan pemerintah tentu melaksanakan tujuan

negara. Oleh sebab itu, dapat dipahami tujuan pemerintah merupakan tujuan

negara. Pemerintah mempunyai tujuan yaitu untuk memajukan kesejahteraan

Di dalam pemerintahan daerah terdapat undang-undang yang mengatur

tentang otonomi daerah yang terdapat pada undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang

dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap

pengelolaan pemerintah yang baik . PP nomor 58 tahun 2005 diganti menjadi PP

nomor 39 tahun 2007 mensyaratkan perlu dilakukannya pertanggungjawaban

dalam bentuk laporan keuangan (neraca, laporan arus kas, laporan realisasi

anggaran dan catatan atas laporan keuangan) oleh kepala daerah.

Kemampuan keuangan daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari

pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri.

Menurut Munir dkk (2004:105), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah

mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah

otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali

sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan

keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan

yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai

untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam

sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan

ekonomi. Menurut Arsyad (1992), suatu perekonomian bisa dikatakan mengalami

pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu

sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang

dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada

tahun-tahun berikutnya.

Tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah atas sumber

yang dipercayakan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk

menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib

menyampaikan laporan pertanggungiawaban keuangan daerahnya untuk dinilai

apakah ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat

untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan

daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang

Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai alat ukur dalam menilai

kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi

daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan

daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan

pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan

dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan dan perkembangan

perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu

tertentu.

Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah

satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin

besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar

pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan Otonomi Daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Apakah pendapatan Kabupaten Sleman mampu mendukung pelaksanaan

otonomi daerah dilihat dari rasio kemampuan keuangan daerah, rasio derajat

desentralisai fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio

2. Apakah Kabupaten Sleman semakin mampu melaksanakan otonomi daerah

dengan menggunakan analisis trend sebagai alat ukur dalam menilai

perkembangan kemampuan keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini, antara

lain:

1) Untuk mengetahui pendapatan Kabupaten Sleman mampu mendukung

pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari rasio kemampuan keuangan

daerah, rasio derajat desentralisai fiskal, rasio indeks kemampuan rutin,

rasio keserasian, rasio pertumbuhan.

2) Untuk mengetahui Kabupaten Sleman semakin mampu melaksanakan

otonomi daerah dengan menggunakan analisis trend sebagai alat ukur

dalam menilai perkembangan kemampuan keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.Bagi Instansi pemerintahan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi,

perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka

pengelolaan keuangan daerah demi tercapainya keberhasilan pelaksanaan

otonomi daerah.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan

wawasan tentang kinerja keuangan daerah

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran

tentang sejauh mana perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah,

dan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan bagi penelitian

selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang pengertian akuntansi

pemerintahan, tujuan akuntansi pemerintahan, karakteristik

akuntansi pemerintahan, syarat akuntansi pemerintahan,

teknik pencatatan dalam akuntansi sektor publik, pengertian

otonomi daerah, beberapa komponen yang membentuk

otonomi daerah, kemampuan keuangan daerah, peningkatan

pendapatan daerah, pengelolaan pengeluaran daerah,

penyebab ketergantungan fiskal, anggaran pendapatan dan

belanja daerah, analisis rasio anggaran pendapatan dan

belanja daerah.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian dan sumber data,

waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data,

teknik analisis data

Bab IV Gambaran Umum Kabupaten Sleman

Bab ini menjelaskan tentang keadaan geografis,

pemerintahan, keadaan penduduk, sosial, pertanian, industri,

pertambangan dan penggalian, perdagangan, hotel,

pariwisata, transportasi, keuangan dan perbankan, produk

domestik regional bruto.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang analisis data dan hasil penelitian serta

pembahasannya.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran.

8

proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan & pelaporan transaksi

keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi

keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk

pengambilan keputusan.

Menurut Halim, dkk (2012) Akuntansi sektor publik adalah suatu

proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi

ekonomi dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM,

dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil

keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

2. Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Nordiawan, dkk (2007:7), akuntansi pemerintahan mempunyai tiga

tujuan pokok, yaitu :

1) Pertanggungjawaban

Tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah memberikan informasi

keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang

tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab, terkait

mengandung implikasi bahwa akuntansi pemerintahan seharusnya

menyediakan informasi tentang berbagai tindakan pemerintah selama

periode bersangkutan. Jadi, dapat dikatakan bahwa fungsi

pertanggungjawaban mengandung arti yang lebih luas dari sekadar

ketaatan kepada peraturan.

2) Manajerial

Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan

yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan,

pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah. Tujuan

manajerial ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintahan

tingkat atas dan menengah dapat mengandalkan informasi keuangan

atas pelaksanaan sebelumnya untuk membuat keputusan atau

menyusun perencanaan masa yang akan datang.

3) Pengawasan

Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya

pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan

3. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan

dengan akuntansi bisnis. Menurut Nordiawan,dkk (2007:7), akuntansi

pemerintahan mempunyai ciri-ciri khas sebagai berikut:

1) Investasi pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan

Pada umumnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat memerlukan investasi yang besar pada aset yang tidak

menghasilkan pendapatan, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik

lainnya.

2) Tidak ada pengungkapan laba

Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat,

bukan pencapaian laba. Dalam sektor pemerintahan, tidak terdapat

hubungan langsung antara pembayaran pajak oleh masyarakat dengan jasa

yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak akan terdapat

laporan laba rugi yang mengungkapkan pencapaian sebuah laba.

3) Tidak ada pengungkapan kepemilikan

Pemerintah tidak mempunyai kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan

dan pemerintah tidak dimiliki oleh individu atau golongan. Dengan

demikian, tidak akan terdapat pernyataan atau pengungkapan yang

menunjukkan kepemilikan suatu pihak seperti halnya ditunjukkan oleh

4) Penggunaan akuntansi dana

Dengan segala karakteristik yang melekat pada organisasinya, akuntansi

lebih memandang pemerintah sebagai kesatuan dana dengan tujuan dan misi

tertentu, tidak sebagai sebuah entitas organisasi yang mempunyai

kepemilikan.

4. Syarat Akuntansi Pemerintahan

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah sesuai dengan karakteristik

dan bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi

pemerintahan A Manual Governmental Accounting yang diringkas dalam Bachtiar Arif (2002: 9) yaitu :

1) Dapat memenuhi persyaratan UUD, UU, dan Peraturan lain.

Akuntansi pemerintahan dirancang untuk persyaratan-persyaratan yang

ditentukan oleh UUD, UU, dan Peraturan lain. Apabila terdapat dua pilihan

yaitu untuk kepentingan efisiensi dan ekonomis di satu sisi, sedangkan disisi

lain hal tersebut bertentangan dengan UUD, UU atau Peraturan lainnya, maka

akuntansi tersebut harus disesuaikan dengan UUD, UU dan Peraturan lainnya.

2) Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran

Sistem akuntansi pemerintah harus dikembangkan sesuai dengan klasifikasi

anggaran dan akuntansi harus saling melengkapi di dalam pengelolaan

keuangan negara serta harus diintegrasikan.

3) Perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan

Sistem akuntansi pemerintah harus mengembangkan perkiraan perkiraan untuk

mencatat transaksi uang terjadi. Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus dapat

menunjukkan akuntabilitas keuangan negara yang andal dari sisi obyek dan

tujuan penggunaan dana serta pejabat atau organisasi yang mengelolanya.

4) Memudahkan pemeriksaan oleh aparatur negara

Sistem akuntansi pemerintah yang dikembangkan harus memungkinkan aparat

pemeriksaan untuk melakukan tugasnya.

5) Sistem akuntansi harus terus dikembangkan

Dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi, sistem akuntansi

pemerintahan harus terus disesuaikan dan dikembangkan sehingga tercapai

efisiensi, efektivitas dan relevansi.

6) Perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif

Sistem akuntansi pemerintahan harus mengembangkan perkiraan perkiraan

secara efektif sehubungan dengan sifat dan perubahan lingkungan sehingga

dapat mengungkapkan hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan suatu

7) Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna

pengembangan rencana dan program.

Sistem akuntansi pemerintahan harus dikembangkan untuk para pengguna

informasi keuangan, yaitu pemerintah, rakyat (lembaga legislatif), lembaga

donor, Bank Dunia, dan lain sebagainya.

8) Pengadaan suatu perkiraan

Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus memungkinkan analisis ekonomi atas

data keuangan dan mereklasifikasi transaksi-transaksi pemerintah baik pusat

maupun daerah dalam rangka pengembangan perkiraan-perkiraan nasional.

5. Teknik pencatatan dalam akutansi sektor publik

Sesuai dengan amanat UU no.17 tahun 2003 dan PP No.71 tahun 2010

maka pemerintah daerah wajib menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada

saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau

setara kas diterima atau dibayar.

Menurut Sholihin(2015:10), basis akuntansi yang digunakan dalam

laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan

dalam Laporan Operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual

untuk pendapatan Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada

saat hak untuk memperoleh pendapatan diakui pada saat hak untuk

memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di

saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah

terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah

atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas

diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Secara ringkas,

basis akrual adalah basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa

akuntansi dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya

transakasi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

B. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2002: 25) otonomi daerah adalah kewenangan daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

2. Beberapa komponen yang membentuk otonomi daerah yaitu:

1) Kewenangan Otonomi Luas

Yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan

daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua

bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan

keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama serta kewenangan dibidang

lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu

keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam

penyelenggaraan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

pengendalian dan evaluasi.

2) Otonomi Nyata

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan

kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan

diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.

3) Otonomi Yang Bertanggung Jawab

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan

pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan

kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa

peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta

pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 8,9,10,11 tentang

Pemerintah Daerah, ada 4 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah

yaitu :

a) Desentralisasi yaitu penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah

Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

b) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau

kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan

pemerintahan umum.

c) Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga

pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang

tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam

rangka Dekonsentrasi.

d) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah

otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi

kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

3. Prinsip otonomi Daerah

Kuncoro(2014:6), perkembangan prinsip dan tingkatan otonomi

pemerintah daerah di Indonesia pada dasarnya dibedakan menjadi: 1)

rumah tangga secara materiil, di mana terdapat pembagian kewenangan

secara terperinci antara tugas pemerintah pusat dan daerah; 2) rumah

tangga secara riil, suatu sistem rumah tangga yang didasarkan pada

keadaan, faktor, tindakan dan kebijakan yang nyata, sehingga terdapat

harmoni antara tugas, kemampuan dan kekuatan baik dalam daerah itu

sendiri maupun dengan pemerintah pusat; 3) rumah tangga secara formal,

dimana tidak terdapat perbedaan dari sisi sifat dan urusan yang

diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga perbedaan

tugas yang dilaksanakan dengan kesanggupan daerah yang bersangkutan.

4. Tujuan kebijakan Otonomi Daerah

Kuncoro (2014:30), Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi

daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya,

sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien,

cepat, dan efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah

kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai

C. Keuangan Daerah

1. Kemampuan Keuangan Daerah

Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan

daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan

daerah dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan

merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah

dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 39

tahun 2007, menyebutkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan

dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan

yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, APBD sebagai

salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya

undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang

akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya,

terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Nataluddin,

2001: 167):

1) Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.

2) Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.

3) Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu

melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001:167):

1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan

dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan

menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahannya.

2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan

terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan

daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu berkaitan dengan pelimpahan

wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan

pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan

masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk

mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja

yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara

efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik

perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan

analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat

kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan /

Pola hubungan daerah menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam

Halim (2002:169) mengemukakan pola hubungan antara pemerintah pusat dan

daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

1) Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari

pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan

otonomi daerah).

2) Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai

berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

3) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang,

mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu

melaksanakan urusan otonomi.

4) Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada

karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan

otonomi daerah. Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya

alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola

hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah.

Menurut Kuncoro (2014:8), berpijak pada tiga asas desentralisasi

(dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas perbantuan), pengaturan hubungan

keuangan pusat daerah didasarkan atas 4 prinsip yaitu urusan yang merupakan

tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan

atas beban APBN, urusan yang merupakan tugas pemerintah sendiri dalam rangka

pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya yang dilaksanakan dalam

rangka tugas perbantuan dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau

oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD sebagai pihak yang

menugaskan, sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum

mencukupi pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan.

2. Peningkatan Pendapatan Daerah

Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan agar pendapatan daerah dapat

ditingkatkan antara lain sebagai berikut (Nirzawan, 2001: 75):

1) Intensifikasi, dilaksanakan antara lain dengan cara sebagai berikut :

a) Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak,

tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi

serta tertib dalam penyetoran.

b) Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah

sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.

c) Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan

berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam

pelaksanaan pemungutan di lapangan oleh petugas.

d) Membentuk tim satuan tugas (satgas) pada dinas terkait yang bertugas

mengawasi pemungutan di lapangan oleh petugas.

e) Memberikan insentif secara khusus kepada aparat pengelola PAD yang

f) Mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi

kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan.

g) Melakukan langkah-langkah pengendalian lain guna menghindari

timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah

mengenai pengelolaan maupun penetapan pajak dan retribusi daerah.

2)Ekstensifikasi, dilaksanakan dengan cara antara lain sebagai berikut:

a) Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali

obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan

kepada retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan

daerah.

b) Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai

dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah

untuk diajukan perubahan.

c) Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat informasi

terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang

memungkinkan untuk dikembangkan.

3 Pengelolaan Pengeluaran Daerah

Dalam Peraturan pemerintah No. 39 tahun 2007, menyebutkan bahwa

Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah periode tahun

anggaran yang bersangkutan. Menurut Sholihin (2015:31) berdasarkan

karakteristiknya, belanja dikelompokkan menjadi belanja rutin (belanja

1) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja

operasi terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun

barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang diberikan kepada pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS),

dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemda yang belum berstatus

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

b. Belanja Barang

Merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan

jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang

dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang

dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan

belanja perjalanan. Belanja barang dapat dibedakan menjadi belanja

barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas.

1. Belanja Barang dan Jasa

Merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk

membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan/

penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa,

nonfisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan

fungsi SKPD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya

tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang

diatur oleh pemda dan pengeluaran jasa nonfisik seperti

pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.

2. Belanja Pemeliharaan

Merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk

mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada

ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar

kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi

antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan

bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas,

perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan

irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang

berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

3. Belanja Perjalanan Dinas

Merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai

perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan

jabatan.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga adalah pengeluaran pemda untuk pembayaran

outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panajang

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada

perusahaan/ lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau

mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang

banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau

masyarakat.

e. Hibah

Hibah adalah pengeluaran pemda dalam bentuk uang/barang atau

jasa kepada pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan

organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

secara terus menerus.

f. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan

kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya

risiko sosial.

2) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap

dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode

pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset

lainnya yang dengan demikian menambah aset pemda, pengeluaran tersebut

melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah

ditetapkan oleh pemda, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk

dijual.

Belanja modal terdiri meliputi antara lain: belanja modal untuk

perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi

dan jaringan, dan aset tetap lainnya

3) Belanja tidak terduga

Menurut pasal 48 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Tak Terduga

adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan

berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan

daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pengeluaran daerah tersebut harus dikelola dengan memperhatikan beberapa

prinsip yang harus dipertimbangkan antara lain (Nirzawan,2001: 77):

1) Akuntabilitas

Akuntabilitas pengeluaran daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan segala aktivitas

dan kegiatan yang terkait dengan penggunaan uang publik kepada pihak yang

(DPRD dan masyarakat luas). Aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh

para manajer daerah adalah :

a) Aspek legalitas pengeluaran daerah yaitu setiap transaksi pengeluaran yang

dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya.

b) Pengelolaan (stewardship) atas pengeluaran daerah yang baik, perlindungan aset fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus.

Prinsip-prinsip akuntabilitas pengeluaran daerah :

a) Adanya sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa

pengeluaran daerah dilakukan secara konsistensi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

b) Pengeluaran daerah yang dilakukan dapat menunjukkan tingkat pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c) Pengeluaran daerah yang dilakukan dapat berorientasi pada pencapaian visi,

misi, hasil dan manfaat yang akan diperoleh.

2) Value of Money

Pengeluaran daerah harus mendasarkan konsep value of money,yaitu:

a) Ekonomi, adalah hubungan antara pasar (nilai uang) dan masukan (input).

Ekonomi adalah pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan

dan pada harga terbaik yang memungkinkan. Pengertian ekonomi sebaiknya

mencakup juga pengeluaran daerah yang berhati-hati atau cermat dan

Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan

atau mengurangi biaya yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian pada

hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dan ekonomi, karena

kedua-keduanya menghendaki penghapusan dan penurunan biaya.

b) Efisiensi, berhubungan erat dengan konsep efektivitas, yaitu rasio yang

membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang

digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dilakukan secara efisiensi

apabila suatu target kinerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan

sumber daya dan biaya yang serendah-rendahnya.

c) Efektivitas, merupakan kaitan atau hubungan antara keluaran suatu pusat

pertanggung jawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya.

Efektivitas dalam Pemerintah Daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan

tepat pada waktunya dan didalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti

pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang telah direncanakan.

Namun demikian, walaupun ada yang dilaksanakan menyimpang dari rencana

semula, tetapi mempunyai dampak yang menguntungkan pada kelompok

penerima sasaran manfaat, maka dapat dikatakan efektif. Semakin besar

kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau

sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif proses kerja dari unit kerja

4. Penyebab Ketergantungan Fiskal

Menurut Kuncoro (2014:13), Penyebab utama rendahnya Pendapatan Asli

Daerah yang menyebankan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari

pusat adalah Pertama, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai

sumber pendapatan daerah, seperti Daerah Tingkat 1 bagian laba BUMD

selama tahun 1988-1993 meningkat pesat (tahun 1988 berjumlah Rp16,7

milyar meningkat menjadi Rp 40,2 milyar pada tahun 1993), namun

sumbangannya terhadap pendapatan daerah relatif masih kecil.

Kedua, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua

pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung dan tak langsung

ditarik oleh pusat. Pajak penghasilan badan maupun perorangan, Pajak

Pertambahan Nilai, bea cukai, PBB, royalti/IHH/IHPH (atas minyak,

pertambangan, kehutanan) semua diadministrasi dan ditentukan tarifnya oleh

pusat.

Ketiga, kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan. Pajak daerah yang ada saat ini

berjumlah 50 jenis pajak, tetapi yang bersifat ekonomis bisa dilakukan

pemungutannya hanya terdiri dari 12 jenis pajak. Sekitar 90% pendapatan

Daerah Tingkat I hanya berasal dari dua sumber: Pajak Kendaraan Bermotor

dan Balik Nama. Di Daerah Tingkat II, sekitar 85% pendapatan daerah hanya

berasal dari enam sumber: pajak hotel dan restauran, penerangan jalan,

pertunjukan, reklame, pendaftaran usaha, ijin penjualan/ pembikinan petasan

dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Balik Nama. Pajak-pajak daerah lainnya

sulit sekali untuk diharapkan karena untuk mengubah kebijakan pajak daerah

memerlukan persetujuan dari Departemen Dalam Negeri dan Menteri

Keuangan.

Keempat, ada yang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan

separatisme. Yugoslavia dan Uni Soviet sering ditunjuk sebagai contoh

negara yang cerai berai karena dorongan dari daerah yang merasa cukup kuat

dalam sumber keuangan untuk berdiri sendiri sebagai sebuah negara.

Kelima, kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selama ini pemerintah memberikan subsidi dalam

bentuk blok dan spesifik. Subsidi yang bersifat blok terdiri dari Inpres Dati I,

Inpres Dati II dan Inpres desa. Subsidi yang bersifat spesifik meliputi Inpres

pengembangan wilayah, Sekolah Dasar, kesehatan, penghijauan dan

reboisasi, jalan serta jembatan. Perbedaan utama antara subsidi blok dengan

subsidi spesifik adalah daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan

subsidi blok, sedangkan penggunaan dana subsidi spesifik sudah ditentukan

oleh pemerintah pusat dan daerah tidak mempunyai keleluasaan dalam

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Sholihin (2010:3) anggaran pemerintah merupakan dokumen

formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang

ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang

diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang

diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat yang

memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas,

nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian maka APBD harus

benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan

potensi dan keanekaragaman daerah.

Atas dasar tersebut, penyusunan APBD hendaknya mengacu pada

norma-norma dan prinsip anggaran sebagai berikut (Nirzawan, 2001: 79) :

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab.

Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi

pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah menyejahterakan

masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas

suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang

diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggung jawabkan.

b. Disiplin Anggaran

Anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat

guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemilihan antara

belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang bersifat pembangunan /

modal harus diklasifikasikan secara jelas agar tidak terjadi

pencampuradukan kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan

pemborosan dan kebocoran dana. Pendapatan yang direncanakan merupakan

perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap

sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos /

pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

c. Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme pajak dan

retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat, untuk itu

pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunannya secara adil agar

dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi

dalam pemberian pelayanan.

d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat

menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal

tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu

ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan

diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

e. Format Anggaran

Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (defisit

budget format). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan

terjadinya surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah

dapat membentuk dana cadangan, sedangkan bila terjadi defisit, dapat

ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman dan penerbitan obligasi

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) disusun dengan

pendekatan kinerja dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu)

bulan setelah APBN ditetapkan, demikian juga halnya dengan perubahan APBD

ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum

berakhirnya tahun anggaran. Sedangkan perhitungan APBD ditetapkan paling

lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Sholihin (2010:3), fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai

pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan antara lain karena

anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik, anggaran merupakan target

fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan

pembiayaan yang diinginkan, anggaran menjadi landasan pengendalian yang

pemerintah, hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan

pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

2. Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis,

efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan

walaupun perakuntasian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang

dimiliki perusahaan swasta. Analisis rasio pada APBD dilakukan dengan

membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan

periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang

terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio

keuangan yang dimiliki suatu pemerintah tertentu dengan rasio keuangan daerah

lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat

bagaimana posisi rasio keuangan Pemerintah Daerah tersebut terhadap Pemerintah

Daerah lainnya. Adapun pihak-pihaknya yang berkepentingan dengan rasio

keuangan pada APBD ini adalah:

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).

2. Pemerintah eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.

3. Pemerintah pusat / provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

4. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham

Beberapa rasio yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data keuangan

yang bersumber dari APBD diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai

sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan

oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah

yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain : Bagi hasil pajak,

Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana

Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman, (Halim, 2012:L-5).

Rumus yang digunakan adalah:

Rasio Kemandirian =

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber

dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin

rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan

tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi

rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar

pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli

daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan

Semakin tinggi rasio Kemandirian, maka semakin tinggi pula kemampuan

keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

b) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam

rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan.

Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan

Total Pendapatan Daerah.

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :

DDF =

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt =Total PAD tahun t

TPDt = Total Penerimaan Daerah Tahun t

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menggambarkan besarnya campur tangan

pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat

kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin

tinggi rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, maka semakin tinggi pula

c) Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin yaitu : Proporsi antara PAD dengan pengeluaran

rutin . Sedangkan dalam menilai Indeks Kemampuan Rutin daerah (IKR)

dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumus :

IKR =

Keterangan :

IKR = Indeks Kemampuan Rutin

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Rasio Indeks Kemampuan Rutin menggambarkan besarnya kemampuan

pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan

kegiatan pemerintahanya. Semakin tinggi rasio Indeks Kemampuan Rutin,

maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung

otonomi daerah.

d) Rasio Keserasian

Keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan

alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti

presentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana

Secara sederhana rasio keserasian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

Rasio Belanja Rutin =

Rasio Belanja Pembangunan =

Rasio Keserasian menggambarkan keseimbangan antara alokasi dana

pemerintah daerah pada belanja rutin dan belanja pembangunan. Semakin

tinggi rasio Keserasian, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan

daerah dalam mendukung otonomi daerah.

e) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah

daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai

dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai

komponen penyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Total

Pendapatan, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan, (Halim, 2012: L-9).

Rumus yang digunakan adalah :

r =

Keterangan :

Pn = Data yang dihitung pada tahun ke-n

Po = Data yang dihitung pada tahun ke-0

Data yang dihitung adalah PAD, TPD, Belanja Rutin, Belanja

Pembangunan. Apabila semakin tinggi nilai PAD, TPD dan Belanja

Pembangunan yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka

pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah

mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu

ke periode yang berikutnya.

Selanjutnya jika semakin tinggi nilai PAD, TPD, dan Belanja Rutin yang

diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Pembangunan, maka pertumbuhannya

adalah negatif, artinya bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu

mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke

periode yang berikutnya. Semakin tinggi rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli

Daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam

mendukung otonomi daerah.

f) Trend

Purwanto (2007:176), Trend adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau

turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu

ke waktu dan nilainya cukup rata. Trend data berkala bisa berbentuk trend yang

meningkat dan menurun. Trend yang meningkat disebut trend positif dan trend

yang menurun disebut trend yang negatif. Trend menunjukkan perubahan

waktu yang relatif panjang dan stabil. Trend positif dan negatif :

a. Trend Positif

Trend positif mempunyai kecenderungan nilai ramalan (Y’) meningkat