3 TINJAUAN PUSTAKA

Tanaman Jarak Pagar (Jatropha curcas)

Tanaman jarak merupakan tanaman yang dapat tumbuh pada tanah yang kurang subur, tetapi memiliki drainase yang baik dan tidak tergenang air. Tanaman jarak tumbuh optimal pada suhu sekitar 18-30°C, dengan ketinggian 0-2000 m di atas permukaan laut serta curah hujan antara 300 mm – 1200 mm (Hariyadi, 2005). Tanaman jarak pagar dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Tanaman Jarak Pagar (Jatropha curcas L) Sumber : Dokumentasi Penelitian (2010)

Tanaman jarak pagar termasuk famili Euphorbiaceae, satu famili dengan karet, berasal dari Amerika Tengah sekitar 70 tahun yang lalu. Klasifikasi jarak pagar menurut Hambali et al. (2006) adalah :

Kingdom : Plantae

Subkingdom : Tracheobionta Super divisi : Spermatophyta Divisi : Magnoliophyta Kelas : Magnoliopsida Subkelas : Rosidae Ordo : Euphorbiales Famili : Euphorbiaceae Genus : Jatropha

Spesies : Jatropha curcas

Tanaman jarak pagar dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 8 m, dengan biji sebagai produk utamanya mengandung 55-60% minyak (Becker dan Makkar, 2000).

4 Pohonnya berupa perdu, bercabang tidak teratur, batangnya berkayu silin, bila terluka mengeluarkan getah. Daun jarak pagar berupa daun tunggal, berlekuk, bersudut 3 atau 5, tulang daun menjari dengan 5-7 tulang utama, warna daun hijau (permukaan bagian bawah lebih pucat dibandingkan bagian atas). Panjang tangkai daun antara 4-15 cm. Bunga berwarna kuning kehijauan, berupa bunga majemuk berbentuk malai, berumah satu, bunga jantan dan bunga betina tersusun dalam rangkaian berbentuk cawan, muncul diujung batang atau ketiak daun. Buah berupa buah kotak berbentuk bulat telur, diameter 2-4 cm, berwarna hijau ketika masih muda dan kuning jika masak. Buah jarak terbagi menjadi 3 ruang yang masing-masing ruang diisi 3 biji. Biji berbentuk bulat lonjong, warna coklat kehitaman, biji inilah yang banyak mengandung minyak dengan rendemen 30-40% (Irfan, 2006).

Bungkil Biji Jarak Pagar (BBJP)

Pengepresan biji jarak pagar untuk mengeluarkan minyak menghasilkan limbah berupa kulit buah dan bungkil (yang tercampur dengan kulit biji). Proporsi kulit buah sekitar 29-32% dari seluruh buah, sehingga sisa biji beserta kulit/ cangkangnya kira-kira 70%. Cangkang sekitar 36,5-44,9% dan inti biji (kernel) 58,0-65,7% dari biji. Kulit buah dan bungkil biji dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah. Kulit buah dapat diproses menjadi kompos, sedangkan bungkil biji untuk pupuk dan briket. Ekstrak biji jarak dengan campuran pelarut organik dan air atau minyak jarak dapat digunakan sebagai insektisida pada tanaman kapas, jagung, dan kentang (Wina, 2008).

Bungkil biji jarak pagar berpotensi sebagai bahan pakan karena kandungan proteinnya yang tinggi yaitu 56-68% (Becker dan Makkar, 1998). Menurut Francis et al. (2006) kandungan protein kasar bungkil biji jarak tanpa kulit varietas beracun (Cave Verde) adalah 56,4%, sedangkan pada varietas tidak beracun (Mexico) sebanyak 63,8%. Menurut Tjakradidjaja et al. (2007), bungkil biji jarak tanpa cangkang memiliki kandungan protein kasar sebesar 37,56% dan bungkil biji jarak dengan cangkang kandungan protein kasarnya sebesar 24,28%. Komposisi nutrien bungkil biji jarak pagar disajikan pada Tabel. 1.

5 Tabel 1. Komposisi Nutrien Bungkil Biji Jarak Pagar (BBJP)

Kandungan Nutrien BBJP tanpa Cangkang 1) BBJP dengan Cangkang 1) BBJP dengan Cangkang 2) Bahan Kering (%) 86,26 89,71 84,99

Komposisi bahan kering

Abu (% BK) 7,71 5,20 5,63 Protein Kasar (% BK) 37,56 24,28 24,71 Lemak Kasar (% BK) 35,02 15,99 5,80 Serat Kasar (% BK) 7,23 38,49 32,58 Beta- N (% BK) 12,47 16,06 16,27 Fraksi serat NDF (% BK) 16,30 57,64 - Hemiselulosa (% BK) 0,72 10,45 - ADF (% BK) 15,86 46,78 - Selulosa (% BK) 11,31 19,22 - Lignin (% BK) 4,51 23,98 - Silika (% BK) 0,01 3,51 -

Sumber : 1) Tjakradidjaja et al. (2007), 2) Sumiati et al. (2010)

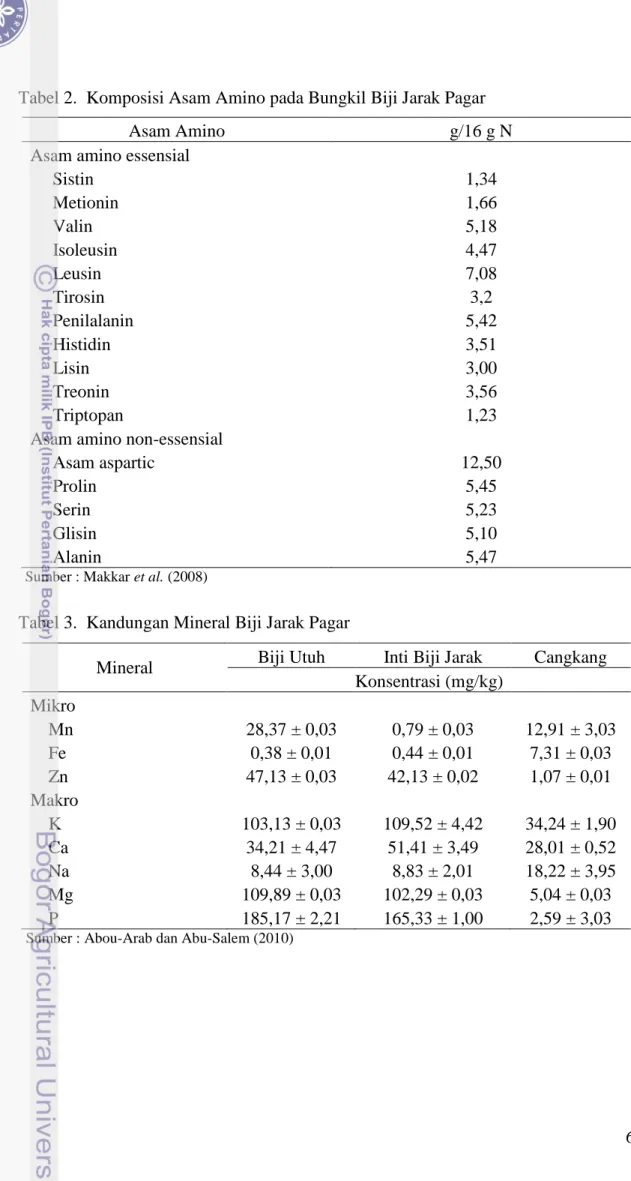

Komposisi nutrien BBJP cukup baik terutama kandungan protein kasar. BBJP mengandung asam amino esensial dan mineral yang dibutuhkan untuk ternak, salah satunya ternak monogastrik. Penggunaan BBJP sebagai bahan pakan ternak monogastrik dibatasi oleh adanya zat antinutrisi dan racun, sehingga perlu diolah terlebih dahulu dengan cara kombinasi perlakuan fisik dan biokimia untuk mengurangi antinutrisi dan racun yang terkandung dalam BBJP tersebut (Annongu et al., 2010). Selain kandungan racun dan antinutrisi, kandungan fraksi serat yang tinggi juga dapat menjadi faktor pembatas dalam ransum ternak. Pengupasan cangkang dari biji jarak pagar tidak dilakukan dalam proses ekstraksi minyak jarak karena pemisahan cangkang dari biji jarak membutuhkan tenaga dan biaya ekstra yang relatif besar. Kandungan asam amino dalam bungkil biji jarak disajikan pada Tabel 2. Kandungan mineral biji jarak pagar disajikan pada Tabel 3.

6 Tabel 2. Komposisi Asam Amino pada Bungkil Biji Jarak Pagar

Asam Amino g/16 g N

Asam amino essensial

Sistin 1,34 Metionin 1,66 Valin 5,18 Isoleusin 4,47 Leusin 7,08 Tirosin 3,2 Penilalanin 5,42 Histidin 3,51 Lisin 3,00 Treonin 3,56 Triptopan 1,23

Asam amino non-essensial

Asam aspartic 12,50

Prolin 5,45

Serin 5,23

Glisin 5,10

Alanin 5,47

Sumber : Makkar et al. (2008)

Tabel 3. Kandungan Mineral Biji Jarak Pagar

Mineral Biji Utuh Inti Biji Jarak Cangkang Konsentrasi (mg/kg) Mikro Mn 28,37 ± 0,03 0,79 ± 0,03 12,91 ± 3,03 Fe 0,38 ± 0,01 0,44 ± 0,01 7,31 ± 0,03 Zn 47,13 ± 0,03 42,13 ± 0,02 1,07 ± 0,01 Makro K 103,13 ± 0,03 109,52 ± 4,42 34,24 ± 1,90 Ca 34,21 ± 4,47 51,41 ± 3,49 28,01 ± 0,52 Na 8,44 ± 3,00 8,83 ± 2,01 18,22 ± 3,95 Mg 109,89 ± 0,03 102,29 ± 0,03 5,04 ± 0,03 P 185,17 ± 2,21 165,33 ± 1,00 2,59 ± 3,03

7 Racun dan Antinutrisi pada Bungkil Biji Jarak

Pengeluaran minyak dengan mesin pengepres menyisakan 16% minyak dan kadar protein bungkil sekitar 35%. Dengan demikian, bungkil biji jarak sangat potensial sebagai pengganti bungkil kedelai. Namun, bungkil biji jarak mengandung senyawa antinutrisi dan racun yang merugikan ternak bila digunakan sebagai pakan (Wina, 2008).

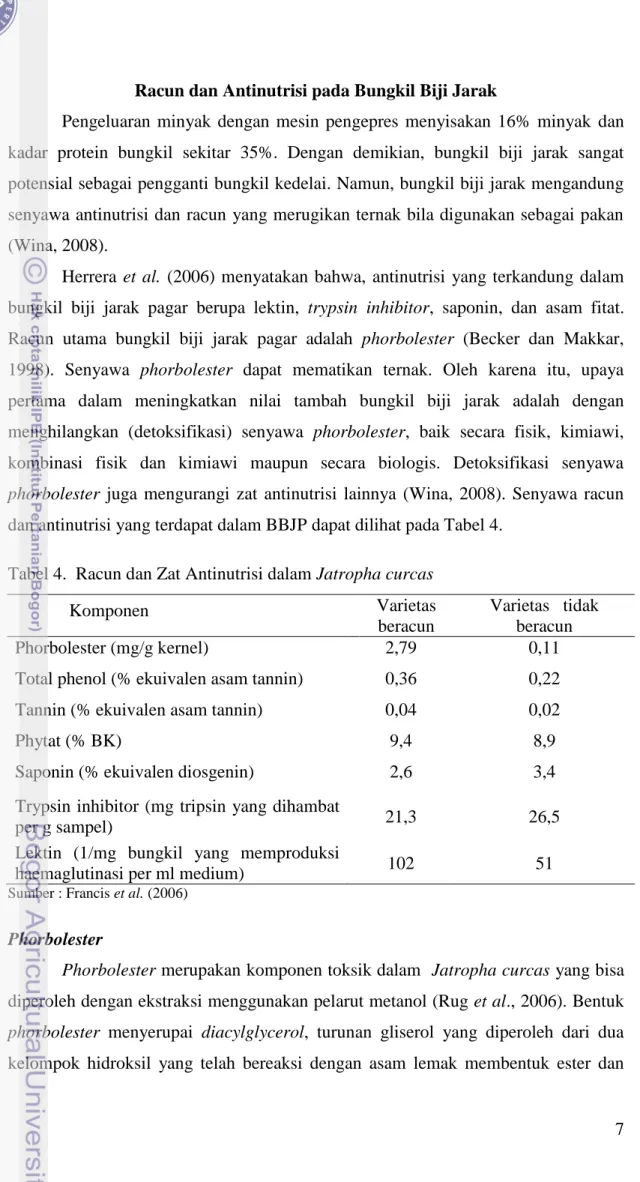

Herrera et al. (2006) menyatakan bahwa, antinutrisi yang terkandung dalam bungkil biji jarak pagar berupa lektin, trypsin inhibitor, saponin, dan asam fitat. Racun utama bungkil biji jarak pagar adalah phorbolester (Becker dan Makkar, 1998). Senyawa phorbolester dapat mematikan ternak. Oleh karena itu, upaya pertama dalam meningkatkan nilai tambah bungkil biji jarak adalah dengan menghilangkan (detoksifikasi) senyawa phorbolester, baik secara fisik, kimiawi, kombinasi fisik dan kimiawi maupun secara biologis. Detoksifikasi senyawa phorbolester juga mengurangi zat antinutrisi lainnya (Wina, 2008). Senyawa racun dan antinutrisi yang terdapat dalam BBJP dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Racun dan Zat Antinutrisi dalam Jatropha curcas

Komponen Varietas

beracun

Varietas tidak beracun

Phorbolester (mg/g kernel) 2,79 0,11

Total phenol (% ekuivalen asam tannin) 0,36 0,22

Tannin (% ekuivalen asam tannin) 0,04 0,02

Phytat (% BK) 9,4 8,9

Saponin (% ekuivalen diosgenin) 2,6 3,4

Trypsin inhibitor (mg tripsin yang dihambat

per g sampel) 21,3 26,5

Lektin (1/mg bungkil yang memproduksi

haemaglutinasi per ml medium) 102 51

Sumber : Francis et al. (2006)

Phorbolester

Phorbolester merupakan komponen toksik dalam Jatropha curcas yang bisa diperoleh dengan ekstraksi menggunakan pelarut metanol (Rug et al., 2006). Bentuk phorbolester menyerupai diacylglycerol, turunan gliserol yang diperoleh dari dua kelompok hidroksil yang telah bereaksi dengan asam lemak membentuk ester dan

8 bersifat karsinogenik. Bentuk ester phorbol yang paling terkenal yaitu phrobolester disebut juga 12-O tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA). Phrobolester diidentifikasi sebagai toksik utama pada biji jarak (Becker dan Makkar, 1998). Struktur kimia phorbolester dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Struktur Kimia Phorbolester Sumber : Goel et al. (2007)

Phorbolester merupakan analog dari dyacylglycerol (DAG) dan merupakan pemacu tumor yang menyebabkan berbagai perubahan fisiologis ketika berada dalam sel dan jaringan (UniProt, 2007). Hal ini mengakibatkan perubahan aktivitas PKC pada proses-proses seperti fosfolipid, sintesis protein, aktivitas enzim, sintetis DNA, posporilasi protein, diferensiasi sel, dan ekspresi gen. Phorbolester juga mempunyai sifat karsinogen, pencahar, dan mengakibatkan iritasi kulit, mabuk, muntah serta diare yang dapat menyebabkan kematian pada tikus, ayam dan domba (Goel et al., 2007).

Curcin

Curcin atau lectin adalah phitotoxin atau toxalbuin yang memiliki molekul protein besar, kompleks dan sangat beracun, menyerupai stuktur dan fisiologis racun bakteri serta dapat bertindak sebagai pencahar. Lin et al. (2003) mengatakan bahwa curcin dapat berfungsi sebagai pengikat dari glycoprotein (biomolekul yang merupakan gabungan dari protein dan karbohidrat) pada permukan sel. Mekanisme curcin berhubungan dengan aktivitas N-glycosidase yang kemudian dapat mempengaruhi metabolisme. N-glycosidase merupakan enzim glycosidase yang berfungsi sebagai pengatur kenormalan sel, antibakteri, dan mendegradasi selulosa dan hemiselulosa. Selain itu curcin bersifat inhibitor yang kuat terhadap sintesa protein. Stuktur kimia curcin dapat dilihat pada Gambar 3.

9 Gambar 3. Struktur Kimia Curcin

Sumber : www. Giftpflanzen.com/Jatropha curcas/html Curcin (lektin) menyebabkan reaksi lokal pada saluran pencernaan yaitu 1) mempengaruhi pergantian dan kehilangan sel epithel usus. 2) menghambat pencernaan dan penyerapan 3) kerusakan pada epitel membran lumen dan 4) merubah status imunologi pada saluran pencernaan. Secara sistematis lektin mengganggu metabolisme lemak, karbohidrat, protein, dan meningkatkan atau mengecilkan ukuran dari saluran pencernaan serta merubah status hormonal dan imunologi (Vasconcelos dan Oliveira, 2004). Curcin pada jarak pagar tidak terlihat

sebagai toksisitas jangka pendek (Makkar dan Becker, 1997; Becker dan Makkar, 1998), tetapi efek toksik akan meningkat jika bergabung dengan toksin lain seperti phorbolester (Makkar dan Becker, 1997).

Teknologi Detoksifikasi

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengurangi kandungan lectin dan phorbolester yang terdapat dalam BBJP, agar penggunaan BBJP lebih dapat ditolerir oleh hewan. Detoksifikasi senyawa antinutrisi dan racun pada BBJP dapat dilakukan secara kimiawi, fisik dan biologis.

Detoksifikasi secara kimiawi dapat menggunakan pelarut organik seperti heksan dan metanol atau pelarut anorganik natrium hidroksida atau hipoklorit. Secara fisik yaitu dengan pemanasan, salah satunya dengan menggunakan autoklaf (Wina, 2008). Aregheore et al. (2003) dan Herrera et al. (2006) melaporkan bahwa lectin dapat dihilangkan dengan pemanasan pada suhu 121°C selama 25 menit atau 160ºC, pemanasan basah pada suhu 100ºC selama 60 menit dengan kadar air 67% atau pada suhu 130°C selama 30 menit dengan kadar air 80% dan penggunaan berbagai pelarut organik yang dikombinasikan dengan pencucian. Detoksifikasi secara biologis dapat melalui fermentasi, meskipun masih sangat terbatas. Pada proses fermentasi, mikroba

10 akan memecah senyawa-senyawa kompleks seperti racun dan antinutrisi (Wina, 2008).

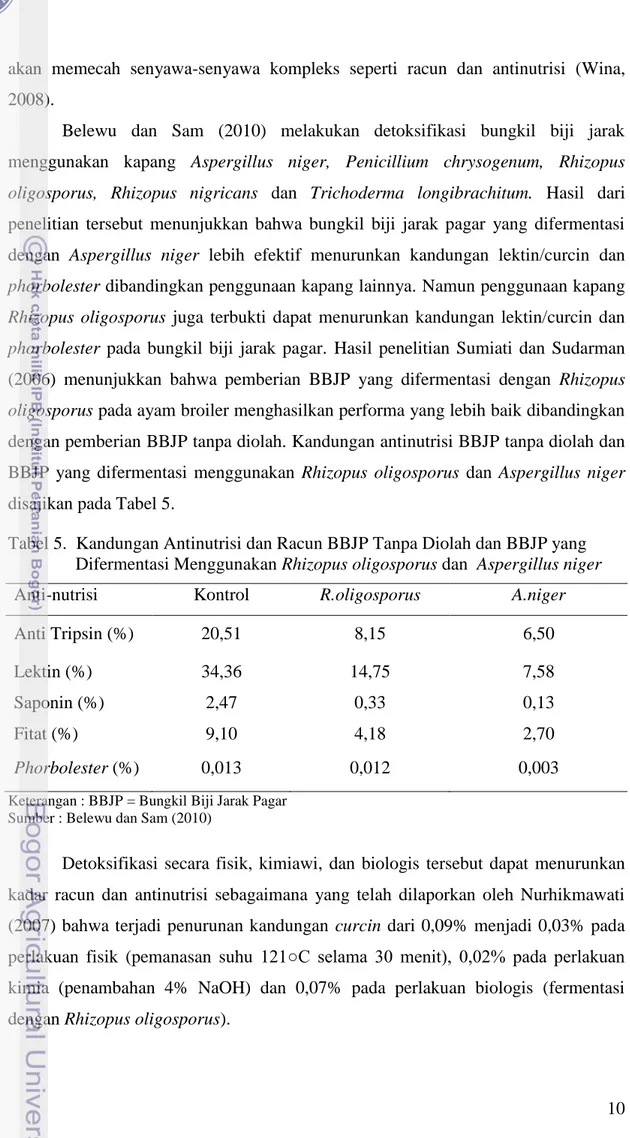

Belewu dan Sam (2010) melakukan detoksifikasi bungkil biji jarak menggunakan kapang Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum, Rhizopus oligosporus, Rhizopus nigricans dan Trichoderma longibrachitum. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa bungkil biji jarak pagar yang difermentasi dengan Aspergillus niger lebih efektif menurunkan kandungan lektin/curcin dan phorbolester dibandingkan penggunaan kapang lainnya. Namun penggunaan kapang Rhizopus oligosporus juga terbukti dapat menurunkan kandungan lektin/curcin dan phorbolester pada bungkil biji jarak pagar. Hasil penelitian Sumiati dan Sudarman (2006) menunjukkan bahwa pemberian BBJP yang difermentasi dengan Rhizopus oligosporus pada ayam broiler menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian BBJP tanpa diolah. Kandungan antinutrisi BBJP tanpa diolah dan BBJP yang difermentasi menggunakan Rhizopus oligosporus dan Aspergillus niger disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kandungan Antinutrisi dan Racun BBJP Tanpa Diolah dan BBJP yang Difermentasi Menggunakan Rhizopus oligosporus dan Aspergillus niger

Anti-nutrisi Kontrol R.oligosporus A.niger

Anti Tripsin (%) 20,51 8,15 6,50

Lektin (%) 34,36 14,75 7,58

Saponin (%) 2,47 0,33 0,13

Fitat (%) 9,10 4,18 2,70

Phorbolester (%) 0,013 0,012 0,003

Keterangan : BBJP = Bungkil Biji Jarak Pagar Sumber : Belewu dan Sam (2010)

Detoksifikasi secara fisik, kimiawi, dan biologis tersebut dapat menurunkan kadar racun dan antinutrisi sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Nurhikmawati (2007) bahwa terjadi penurunan kandungan curcin dari 0,09% menjadi 0,03% pada perlakuan fisik (pemanasan suhu 121○C selama 30 menit), 0,02% pada perlakuan kimia (penambahan 4% NaOH) dan 0,07% pada perlakuan biologis (fermentasi dengan Rhizopus oligosporus).

11

Rhizopus oligosporus (Jamur Tempe)

Rhizopus oligosporus atau jamur tempe merupakan salah satu divisi dari zygomycotina dengan ciri-ciri tubuh multi seluler dan habitat umumnya di darat sebagai saprofit, hifa tidak bersekat, reproduksi vegetatif dengan spora, generatif dengan konyugasi hifa (+) dengan hifa (-) akan menghasilkan zigospora yang nantinya akan tumbuh menjadi individu baru (Suwandi, 2005). Rhizopus oligosporus dapat menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks, menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna. Jamur ini mempunyai karakteristik yang unik yaitu dapat tumbuh dengan cepat pada suhu 30°C sampai 37°C, dan suhu optimum yaitu 37°C. Jamur Rhizopus oligosporus mempunyai aktivitas lipolitik yang tinggi dan dapat menghasilkan enzim amilase setelah 48 jam fermentasi, akan tetapi aktivitas terhadap penguraian amilum sangat rendah (Sofyan, 2003).

Rhizopus oligosporus menghasilkan enzim fitase yang merupakan salah satu enzim yang dapat menghidrolisis asam fitat menjadi inositol dan orthofosfat. Enzim fitase merupakan salah satu enzim yang dapat membebaskan fosfor anorganik dan suatu senyawa fosfat. Asam fitat merupakan zat anti gizi, menunjukkan sifat rakhitogenik yaitu sifat membentuk garam yang tidak larut bila berikatan dengan kalsium atau mineral lain, sehingga mineral-mineral tersebut tidak dapat diserap oleh dinding usus (Sofyan, 2003).

Enzim Fitase

Akhir-akhir ini enzim banyak digunakan pada makanan ternak. Enzim umumnya mengkatalis suatu reaksi kimia yang mengarah pada penguraian suatu bahan makanan pada saluran pencernaan. Nama dari suatu enzim biasanya terdiri atas nama substrat yang dipengaruhi kemudian ditambah dengan akhiran –ase, misalnya fitase adalah enzim yang memecah ikatan fitat. Fitase (mio-inositol heksakisfosfat fosfohidrolase, E. C. 3.1.3.8.) merupakan suatu fosformonoesterase yang mampu menghidrolisis asam fitat menjadi ortofosfat anorganik dan ester-ester fosfat dari mio inositol yang lebih rendah. Enzim ini dapat merusak struktur dari asam fitat sehingga mineral seperti P, Mg, Mn, Fe, Zn, Ca, dan protein terlepas dari asam fitat ini (Baruah et al., 2004).

Efektifitas enzim fitase sama seperti efektifitas enzim pada umumnya. Ada tiga hal yang dapat mempengaruhi efektifitas enzim fitase yaitu suhu, pH dan jangka

12 waktu (Wilson dan Walker, 2000). Tempat utama aktivitas fitase dalam saluran pencernaan adalah tembolok (crop) dan proventrikulus. Enzim fitase ini mempunyai kisaran suhu untuk melakukan aktifitasnya yaitu dari suhu 37°C sampai 55°C dan diatas suhu 55°C enzim fitase ini tidak aktif (Wyss et al., 1998). Karakteristik enzim fitase akan mempengaruhi dalam proses pembuatan pakan jika pada proses pembuatan pakan tersebut mengalami proses pemanasan yang melebihi suhu optimal bagi aktifitas optimum enzim fitase ini maka kerja dari enzim ini akan terhambat sehingga proses pelepasan asam fitat dari bahan makanan akan terhambat.

Suplementasi enzim fitase ke dalam ransum secara nyata dapat meningkatkan kecernaan bahan kering, lemak kasar, P, Zn, Mg, dan Cu, serta dapat meningkatkan retensi nitrogen, mineral Ca, P, Mg, dan Zn (Lim et al., 2003). Menurut penelitian Ravindran et al. (2001), suplementasi fitase pada ayam broiler pada masa pertumbuhan dapat meningkatkan kecernaan protein kasar dan lisin. Pada taraf pemberian 500 unit fitase/kg ransum meningkatkan kecernaan protein kasar menjadi 81,2% dibandingkan dengan kelompok kontrol yaitu sebesar 78,1%. Penggunaan enzim fitase meningkatkan kandungan AME (Apparent Metabolizable Energy) dari 3134,4 kkal/kg pada kelompok kontrol menjadi 3204 kkal/kg pada suplementasi fitase sebesar 500 unit/kg ransum. Perbaikan optimal terjadi pada tingkat suplementasi fitase sebesar 750 unit/kg ransum yaitu mencapai 3242,4 kkal/kg. Suplementasi enzim fitase sebesar 300 unit/kg ransum ayam petelur dapat meningkatkan produksi telur, menurunkan rataan telur yang pecah serta meningkatkan ketersediaan P (Lim et al., 2003).

Enzim Selulase

Selulase merupakan suatu kompleks multi enzim yang bekerja bersama-sama menghidrolisis selulosa menjadi glukosa (Kim, 1995). Kompleks selulase terdiri dari enzim selobiohidrolase, endoglukanase dan ß-glukosidase yang dapat memutus ikatan ß-1,4 pada struktur selulosa. Pemutusan ikatan ini akan menghasilkan oligosakarida turunan selulosa, untuk akhirnya diubah menjadi monomer glukosa (Deacon, 1997). Enzim selulase bermanfaat membantu ternak terutama monogastrik dalam mencerna serat kasar pakan.

13 Ayam Petelur

Ayam petelur merupakan ayam yang dipelihara dan diseleksi untuk produksi telur. ISA-brown merupakan ayam petelur bangsa galur murni hasil seleksi lebih dari 36 tahun oleh tim genetic Hubbard ISA yang mempunyai kerabang telur coklat. ISA-brown dapat beradaptasi dalam berbagai kondisi pemeliharaan, seperti dalam cage, floor, atau sistem range. ISA-brown komersial mempunyai daya hidup 98% sampai umur 18 minggu dan 93% sampai masa produksi 76 minggu. Ayam tersebut mulai produksi telur pada umur 18 minggu, mencapai 50% hen-day pada umur 20 minggu dan mencapai puncak pada umur 26 minggu. Puncak produksi mencapai 95% hen-day. Rata-rata bobot telur mencapai 62,7 g/butir pada umur 76 minggu. Ayam petelur strain ISA-brown memiliki periode bertelur antara 18-80 minggu, liveability (daya hidup) sebesar 93,2%, puncak produksi sebesar 95% pada umur 26 minggu. Rata-rata bobot telur ayam strain ISA-brown sebesar 63,19 g (Hendrix-genetic, 2006).

Konsumsi Ransum

Konsumsi ransum merupakan jumlah ransum yang dikonsumsi oleh ternak yang akan digunakan untuk memenuhi energi dan zat nutrisi yang lain. Ayam mengkonsumsi ransum adalah untuk memenuhi kebutuhan akan energi. Konsumsi ransum ayam petelur dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah suhu lingkungan, bangsa, umur, jenis kelamin, imbangan zat-zat nutrisi dalam ransum, kecepatan pertumbuhan, tingkat produksi, bobot badan, palatabilitas dan tingkat energi metabolis ransum (Wahju, 2004).

Kandungan serat kasar (SK) dari bahan baku pakan mampu mempengaruhi tingkat konsumsi pakan pada ayam petelur. Semakin tinggi kandungan serat kasar maka konsumsi pakan semakin rendah, hal ini disebabkan serat kasar banyak mengandung selulosa yaitu bagian kerangka tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat dicerna oleh unggas, karena unggas tidak mempunyai enzim selulase dalam saluran pencernaan. Apabila kebutuhan energi terpenuhi, ayam menghentikan konsumsi pakan. Sebaliknya, konsumsi pakan akan meningkat bila kebutuhan energi belum terpenuhi. Pakan dengan energi tinggi dikonsumsi lebih sedikit dibandingkan pakan dengan kandungan energi rendah (Suprijatna et al., 2005).

Menurut Amrullah (2003) konsumsi ransum selama masa produksi dialokasikan untuk memenuhi beberapa macam kebutuhan seperti kebutuhan hidup

14 pokok yang besarnya tergantung pada bobot tubuh dan suhu lingkungan serta aktifitas ayam, pertumbuhan, produksi bulu dan produksi telur. Konsumsi ransum ayam petelur coklat adalah 110 gram/ekor/hari dengan kandungan protein 16,5% dan energi metabolis 2900 kkal/kg (NRC,1994). Berdasarkan standar ISA-A Hendrix Genetic Company (2006), ayam petelur strain Hisex Brown berumur 21-27 minggu, konsumsi ransumnya berkisar 100-114 gram/ekor/hari.

Produksi Telur Hen day

Produksi telur harian adalah suatu produksi telur dalam suatu kelompok ayam petelur yang didasarkan atas persentase produksi telur dengan jumlah ayam petelur selama pencatatan. Menurut Leeson dan Summer (2001), produksi telur dipengaruhi oleh kandungan protein dan fosfor dalam ransum. Kandungan protein dalam ransum yang lebih tinggi akan menghasilkan produksi telur yang lebih tinggi pula, karena kandungan asam amino yang terdapat pada ransum tersebut lebih lengkap. Kandungan protein ransum yang direkomendasikan Leeson dan Summer (2001) untuk ayam petelur umur 18-32 minggu adalah 19% dengan kandungan EM sebesar 2900 kkal/kg.

Protein pakan yang dikonsumsi akan dipecah menjadi asam amino dan diserap oleh tubuh untuk disusun menjadi protein jaringan dan telur. Sebagian asam amino lain tidak dapat disintesis sehingga harus tersedia dalam pakan. Asam amino yang dapat disintesis di dalam tubuh disebut asam amino non esensial, sedangkan yang tidak dapat disintesis di dalam tubuh disebut asam amino esensial yang berfungsi untuk sintesis protein jaringan tubuh dan telur. Defisiensi asam amino esensial mengakibatkan pertumbuhan terhambat dan tingkat produksi telur yang rendah. Oleh karena itu, dalam penyusunan pakan, kandungan protein dan asam amino esensial harus cukup. Meskipun protein pakan sesuai kebutuhan, tetapi defisiensi asam amino esensial berdampak pada efisiensi penggunaan protein untuk pembentukan jaringan tubuh atau produksi telur menurun (Suprijatna et al., 2005).

Produksi telur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah pakan yang berkualitas yang mempunyai gizi yang cukup seimbang untuk kebutuhan ayam petelur periode produksi baik imbangan energi, protein, vitamin, mineral (Ca dan P), dan asam amino essensial. Selain itu kondisi kesehatan unggas dan tingkat stress pada ayam juga berpengaruh pada hasil produksi. Apabila ayam

15 pada kondisi sakit atau mendapat cekaman stress akan menyebabkan produksi telur menurun (Sultoni et al., 2006).

Konversi Pakan

Feed Convertion Ratio (FCR) atau yang biasa disebut dengan konversi pakan merupakan rasio antara jumlah pakan yang dikonsumsi (feed intake) dengan produksi telur yang dihasilkan dalam periode dan satuan yang sama. Fungsi dari perhitungan konversi pakan adalah untuk mengevaluasi kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan dan selanjutnya dikonversikan menjadi produksi dalam 1 kg telur (Sultoni et al., 2006).

Konversi pakan pada ayam petelur merupakan kemampuan ayam ras petelur dalam memanfaatkan pakan untuk produksi. Konversi terhadap penggunaan pakan dianggap cukup bagus apabila setiap 2,2 sampai 2,5 kg pakan dapat menghasilkan 1 kg telur. Angka konversi tinggi menunjukkan penggunaan ransum kurang efisien, sebaliknya jika angka mendekati satu berarti penggunaan pakan semakin efisien (Rasyaf, 2001). Menurut Siregar (2003), konversi ransum pada ayam petelur selama 12 minggu produksi yang diberi ransum mash dengan kandungan protein kasar 15% dan 18%, serta energi metabolis 2.655 kkal/kg yaitu sebesar 2,72 dan 2,33.