BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kelembaban tanah adalah air yang mengisi sebagian atau seluruh pori – pori tanah yang berbeda diatas watertable (Jamulya dan Suratman, 1993). Kelembaban tanah merupakan faktor penting di dalam berbagai bidang. Informasi kelembaban tanah sangat penting bagi pakar pertanian sebagai penentu tingkat kelayuan tanaman, dengan diketahuinya informasi tingkat kelembaban tanah maka dapat dilakukan tindakan dalam hal penentuan waktu irigasi sehingga tepat sasaran dalam menyelamatkan pertanian ( Hardy, 1980 dalam C.P.Lo, 1996). Kandungan air di dalam tanah diperlukan dalam proses pertumbuhan tanaman mulai dari perkecambahan bibit, pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman pertanian. Perubahan kondisi kandungan kelembaban tanah perlu diperhatikan apakah sangat kering pada musim kemarau dan sangat basah pada musim penghujan sehingga nantinya keadaan tanah dapat digunakan untuk tingkat produktivitas yang optimal. Informasi tersebut juga dipergunakan untuk manajemen sumberdaya air, peringatan awal kekeringan, penjadwalan irigasi dan perkiraan cuaca (Arnold, 1999).

Pertumbuhan vegetasi memerlukan tingkat kelembaban tanah tertentu, oleh karena itu dapat dikatan bahwa kadar kelembaban tanah tingkat tertentu dapat menentukan bentuk tata guna lahan (Asdak, 1985). Kelembaban tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain keadaan vegetasi, jenis tanah, tekstur tanah dan iklim serta penutup/penggunaan lahan pada suatu daerah. Faktor – faktor tersebut saling berkaitan erat dalam memberikan kontribusi pada jumlah simpanan air di dalam tanah. Penutup/penggunaan lahan mempengaruhi variasi fisik keadaan tanah dan fungsi hidrologis dalam hubungannya dengan kelembaban tanah, oleh karena itu penutup/penggunaan lahan akan sangat berarti pada studi neraca air atau potensi di suatu daerah. Peristiwa kekeringan terjadi jika keseimbangan antara curah hujan yang menghasilkan ketersediaan air di dalam tanah lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan air atau kelembaban tanah

yang diperlukan tumbuhan untuk hidup. Namun, tingkat kelembaban tanah yang tinggi juga dapat menimbulkan permasalahan, apabila tanah terlalu lembab maka kegiatan di bidang pertanian menjadi terhambat.

Kemajuan teknologi penginderaan jauh berdampak pada semakin luasnya aplikasi atau pemanfaatan terhadap kajian sumberdaya bumi dan memungkinkan efisiensi proses ekstraksi informasi sumberdaya bumi terutama untuk wilayah cakupan yang luas. Semakin berkembangnya teknologi di bidang penginderaan jauh ini juga menuntut semakin cepatnya laju informasi dan perkembangan pengolahan atau pemrosesan data penginderaan jauh secara digital, semakin bertambahnya kebutuhan akan sumberdaya lahan sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia akan menuntut ketersedian informasi lahan secara cepat dan akurat. Pemanfaatan penginderaan jauh dalam studi kelembaban tanah terus dikembangkan melalui berbagai pendekatan yang didasarkan tidak hanya pada citra satelit saja namun mengintegrasikannya dengan data lapangan (Nasrullah dkk, 2009). Informasi dari data penginderaan jauh merupakan informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pertanian, banjir, kekeringan dan erosi tanah karena kandungan kelembaban di setiap jenis tanah berbeda – beda baik itu kadar air yang terkandung maupun kecepatan infiltrasi, karena akan berpengaruh untuk keadaan tanah dalam menyimpan ketersedian air pada musim kemarau.

Lillesand et al. (1990)menyatakan bahwa setiap obyek dipermukaan bumi mempunyai sifat yang berbeda antara obyek yang satu dengan obyek yang lain dalam memantulkan, menyerap dan mentransmisikan tenaga elektromagnetik. Obyek tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik spektralnya. Tetapi dalam perjalanannya tenaga elektromagnetik dipengaruhi oleh atmosfer yang mengubah distribusi spektral dan besarnya tenaga yang diterima oleh sensor. Seperti yang terjadi pada vegetasi, respon spektral tanah juga berbeda – beda bergantung pada panjang tenaga elektromagnetik dan interaksi yang terjadi.

Sejauh ini interpretasi penginderaan jauh dilakukan dengan interpretasi secara visual. Teknik interpretasi tersebut didasarkan pada pada kemampuan interpreter dalam menafsir obyek. Keterbatasan dalam interpretasi tersebut adalah

ketika dilakukan beberapa analisi beberapa citra pada waktu yang sama. Interpretasi citra merupakan kemampuan untuk melakukan penilaian subyektif berdasarkan atas unsur – unsur selektif benda yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1990). Akhir – akhir ini ekstraksi informasi dengan teknik pengolahan citra satelit dikerjakan dengan teknologi komputer dan dilandasi oleh pendekatan statistik. Dalam hal ini digunakan teknik penajaman citra dan transformasi matematis pada citra digital. Dasar interpretasi citra digital berupa klasifikasi piksel (picture element) berdasarkan nilai spektralnya dan dapat dilakukan dengan cara statistik. Setiap kelompok pixel dicari kaitannya terhadap obyek di permukaan bumi.

Kemampuan tanah untuk mengikat dan menyimpan air berkaitan dengan kadar air dalam tanah, semakin tinggi jumlah air yang ada dalam tanah semakin tinggi pula kadar kelembaban tanah tersebut. Tanah yang lembab biasanya memiliki rona yang gelap pada citra dikarenakan air yang ada dalam tanah tersebut cenderung menyerap spektrum elektromagnetik. Begitu sebaliknya pada tanah yang kadar airnya rendah memiliki rona yang lebih cerah pada citra. Sifat pantulan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kandungan air tanah, tekstur tanah, struktur, kandungan bahan organik dan kadar oksida besi (Hoffer,1990). Pada setiap jenis tanah menurut tekstur dan penyebaran pori – pori tanah memperlihatkan variasi karakteristik kandungan kelembaban tanah. Misalnya pada tanah berpasir dengan tekstur kasar memiliki kemampuan pengatusan yang baik, menghasilkan kandungan kelembaban tanah yang rendah dan pantulannya relative tinggi daripada tanah lempung dengan tekstur halus (Lillesand dan kiefer, 1990). Kelembaban tanah memiliki korelasi negatif dengan pantulan permukaan tanah, yang berarti kelembaban tanah mengurangi pantulan permukaan tanah ( Jensen, 1983 dan Curran, 1985).

E.C. Barret dan L.F. Curtis (1976), meneliti pantulan spektral untuk mengevaluasi kelembaban tanah dan air yang digunakan oleh tumbu – tumbuhan dengan menggunakan metode “Airborne Remote Sensing”. Tiga range atau julat spektral yang digunakan adalah 0,47 – 0,61 m (hijau), 0,59-0,70 m (merah) dan 0,68-0,90 m (inframerah dekat). Dari hasil evaluasi ini ditemukan bahwa perbedaan – perbedaan kelembaban tanah dapat dideteksi lebih baik pada bagian

spectrum merah. Spektrum inframerah dekat memberikan sedikit informasi yang berhubungan status atau keberadaan kelembaban tanah. Band spektral hijau memberikan hasil yang baik selama waktu tumbuhan aktif tumbuh. (Reginato et.al,1977 dalam Bred Mussick et.al,1986).

Data penginderaan jauh akan memudahkan di dalam mendeteksi kondisi tanah terutama kelebihannya dalam menyajikan data multispektral. Data penginderaan jauh Landsat Thematic (TM) memiliki 7 saluran spektral dimana 6 saluran merespon pantulan spektral dan 1 saluran merespon pancaran spektral dari suatu obyek yaitu saluran inframerah. Citra Landsat TM sejauh ini digunakan untuk beberapa aplikasi antara lain pemetaan penutup lahan, pemetaan penggunaan lahan, pemetaan tanah, pemetaan geologi dan pemetaan suhu permukaan laut.

1.2 Perumusan Masalah

Karakteristik spektral merupakan besaran terukur yang dimiliki suatu objek pada satu atau beberapa julat panjang gelombang (Reeves, 1975). Informasi mengenai karakteristik spektral pada suatu objek dapat diidentifikasi melalui kurva pantulan spektral. Sifat pantulan tanah memiliki korelasi yang positif terhadap panjang gelombangnya. Tanah memiliki pola pantulan spektral yang naik seiring dengan besar panjang gelombangnya terutama pada spektrum tampak dan inframerah.

Pantulan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kandungan kelembaban, tekstur tanah, kandungan oksida besi, kekasaran permukaan dan kandungan bahan organik. Adanya kandungan air di tanah akan mengurangi pantulannya, sehingga pada kondisi tanah yang berbeda yaitu tanah yang kering dan basah akan mempengaruhi amplitudo dari kurva pantulan tanah tersebut. Dari urain tersebut maka dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut :

Kelembaban tanah permukaan dapat dikorelasikan dengan nilai spektral citra penginderaan jauh, sifat pantulan tersebut dipengaruhi oleh kondisi kelembaban tanah sehingga perlu dilakukan kajian mengenai karakteristik pantulan pada tanah yang lembab untuk memperoleh saluran terbaik dan hubungannya dengan kelembaban tanah aktual.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka dapat diambil judul penelitian Pemanfaatan Citra Digital Multispektral Landsat TM Untuk Identifikasi

Karakteristik Pantulan Spektral Kelembaban Tanah Permukaan Studi Kasus : Sebagian Kabupaten Klaten

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana karakterisrik pantulan spektral tanah permukaan pada kondisi kelembaban tanah yang berbeda pada masing – masing saluran tunggal citra digital multispektral Landsat TM?

2. Bagaimana hubungan kelembaban tanah permukaan dengan nilai spektral pada citra digital multispektral Landsat TM?

3. Saluran mana yang terbaik untuk mengidentifikasi kelembaban tanah permukaan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dirumuskan tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Mempelajari karakteristik pantulan spektral tanah permukaan pada kondisi kelembaban tanah yang berbeda pada masing – masing saluran tunggal citra digital multispektral Landsat TM.

2. Mengetahui hubungan kelembaban tanah permukaan dengan nilai spektral pada citra digital multispektral Landsat TM.

3. Menentukan saluran spektral terbaik untuk identifikasi kelembaban tanah permukaan.

1.5 Hasil yang Diharapkan

1. Kurva pantulan karakteristik spektral kelembaban tanah permukaan pada citra digital multispektral Landsat TM.

2. Hubungan nilai spektral tanah pada citra digital Landsat TM dengan kelembaban tanah permukaan.

3. Saluran tunggal citra digital multispektral Landsat TM terbaik untuk mengidentifikasi kelembaban tanah permukaan

1.6 Telaah Pustaka

1.6.1 Dasar Fisika Penginderaan Jauh

Untuk dapat mengkaji dan memanfaatkan data penginderaan jauh secara optimal, diperlukan pemahaman mengenai dasar fisika penginderaan jauh yang meliputi sumbert tenaga dan prinsip radiasinya, interaksi tenaga didalam atmosfer, dan interaksinya tenaga dengan obyek di permukaan bumi.

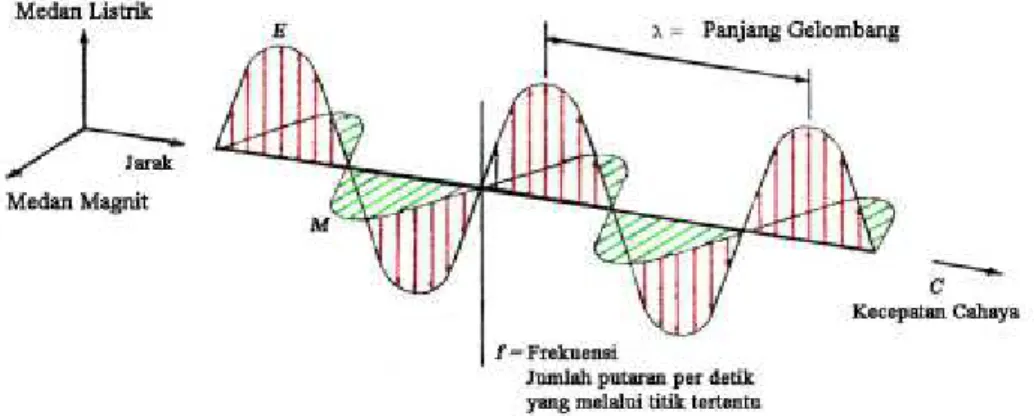

Cahaya tampak hanyalah salah satu dari beberapa bentuk energy elektromagnetik. Gelombang radio, panas, sinar ultraviolet dan sinar X merupakan bentuk lain tenaga yang lazim. Semua tenaga ini pada dsarnya sama dan melakukan radiasi sesuai dengan teori radiasi gelombang. Seperti ditunjukan Gambar 1.1, teori ini menerangkan bahwa energy elektromagnetik yang bergerak secara harmonis berbentuk inuoidal pada “kecepatan cahaya”. C jarak dari satu puncak gelombang ke puncak gelombang berikutnya disebut panjang gelombang (λ), dan jumlah puncak yang melewati suati titik tertentu dalam ruang persatuan waktu adalah frekuensi, f. Berdasarkan fisika dasar, gelombang mematuhi persamaan umum berikut ini :

C = f. λ………(1.1) Keterangan :

C = tetapan (3x10 m/detik) f = frekuensi

λ = panjang gelombang untuk tiap gelombang berbanding terbalik

Satu diantara dua istilah tersebut dapat digunakan untuk mencirikan gelombang dalam bentuk tertentu. Di dalam penginderaan jauh, penggolongan gelombang elektromagnetik paling sering dilakukan menurut letak panjang gelombangnya di dalam spectrum elektromagnetik Gambar 1.2. Satuan yang paling sering digunakan untuk mengukur panjang gelombang di dalam spektum elektromagnetik adalah micrometer (µm). Satu mikro sama dengan 1 x 10 m (Lillesand dan Kiefer,1990).

Gambar 1.1 Gelombang elektromagnetik.Komponennya meliputi gelombang elektrik sinusoidal (E) dan gelombang magnetic sinusoidal (M) yang sernting keduanya tegak lurus terhadap arah radiasi (Lillesand dan Kiefer, 1979 dalam Sutanto, 1986)

Gambar 1.2 Spektrum magnetik (Lillesand dan Kiefer, 1990)

Walaupun nama spektrum untuk mudahnya biasa digunakan pada bagian spectrum elektromagnetik ( seperti ultraviolet dan gelombang mikro), tidak ada batas yang tegas antara satu bagian spectrum dengan bagian spectrum berikutnya. Pembagian spectrum telah berkembang dari berbagai metode penginderaan, atas tiap jenis radiasi, dan ini melebihi pembedaan berdasarkan sifat tenaga pada berbagai panjang gelombang. Juga perlu diperhatikan bahwa bagian spectrum elektromagnetik yang digunakan di dalam penginderaan jauh terletak secara berkesinambungan yang docirikan dengan perubahan – perubahan besaran tenaga dengan kelipatan 10 berpangkat banyak. Oleh karena itu lazim digunakan skala logaritma untuk menggambarkan spectrum elektromagnetik. Bagian spectrum

tampak pada gambaran logaritmik meratakan bagian yang kecil, karena kepekaan spektral mata manusia hanya berkisar ± 0,4 µm hingga sekita 0,7 µm. Warna “biru” terdapat kira – kira pada julat 0,4 – 0,5 µm, “hijau” antara 0,5 – 0,6 µm dan “merah” anatara 0,6 – 0,7 µm. Tenaga ultraviolet membentang kea rah panjang gelombang yang lebih pendek dari bagian spectrum tampak ialah energy inframerah thermal. Pada panjang gelombang yang jauh lebih panjang ( 1 mm – 1 m) disebut bagian spectrum gelombang mikro (Lillesand dan Kiefer, 1979 dalam Sutanto, 1986).

1.6.2 Sistem Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh merupakan salah satu pengumpulan data dengan menggunakan sensor yang mengindera obyek tanpa kontak langsung dengan obyek yang diindera (Colwell,1984 dalam Jensen, 1968).Dari definisi tersebut dapat juga diartikan secara sederhana bahwa penginderaan jauh adalah suatu alat untuk memperoleh data spasial dengan cara efektif dibandingkan dengan penggunaan cara terrestrial, maka perolehan data melalui data penginderaan jauh lebih member keuntungan. Serangkaian sistem penginderaan jauh terdiri dari perolehan data dan analisis sintesis. Serangkaian perolehan data ini masih terdiri atas tenaga obyek/benda, proses dan keluaran. Secara ringkas, dengan teknik penginderaan jauh, dapat mengetahui informasi yang ada di permukaan bumi dengan cara menginterpretasi maupun menganalisisnya.

Secara garis besar, terdapat tiga sistem penginderaan jauh yang digunakan untuk menyadap informasi permukaan bumi, menurut Cracnell (1981 dalam Sutanto, 1986) yaitu sistem pasif menggunakan tenaga pancara obyek, sistem pasif menggunakan pantulan sinar matahari, sistem aktif berupa radar, laser, lidar dan sebagainya.

Sebagai suatu sistem, penginderaan jauh terdiri dari serangkaian komponen, yaitu unsur tenaga, obyek atau target, sensor dan keluaran. Tenaga yang digunakan dalam mengindera dapat berupa tenaga elektromagnetik alamiah ( sinar matahari) maupun tenaga elektromagnetik buatan. Penginderaan jauh yang

menggunakan tenaga sinar matahari disebut sistem pasif, dan yang menggunakan tenaga elektromagnetik buatan disebut sistem aktif.

Sensor merupakan alat penerima yang berasal dari tenaga pantulan maupun tenaga pancaran obyek. Setiap sensor memeiliki kepekaan berbeda terhadap bagian spectrum elektromagnetik yang digunakan. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi sensor fotografi dan non fotografi (Sutanto, 1986).

1.6.2.1 Sumber Tenaga

Dalam penginderaan jauh harus ada sumber tenaga, baik sumber tenaga alamiah maupun sumber tenaga buatan. Tenaga ini mengenai obyek dipermukaan bumi kemudian dipantulkan ke sensor. Sumber tenaga lain juga dapat berupa tenaga dari obyek yang dipancarkan ke sensor. Jumlah tenaga matahari yang mencapai bumi dipengaruhi waktu, jam, muism, lokasi dan kondisi cuaca. Jumlah tenaga yang diterima pada siang hari lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah pagi atau sore hari. Kedudukan matahari terhadapa tempat bumi berubah sesuai dengan perubahan musim. Pada musim saat matahari berada tegak lurus disuatu tempat, jumlah tenaga yang diterima lebih besar bila dibandingkan dengan pada musim lain disaat matahari condong terhadap tempat tersebut. Disamping itu, jumlah tenaga yang diterima juga diterima juga dipengaruhi oleh letak tempat permukaan bumi. Tempat – tempat di ekuator menerima tenaga lebih banyak bila dibandingkan terhadap tempat – tempat di lintang tinggi. Untuk waktu dan letak yang sama, jumlah sinar yang mencapai bumi dapat berbeda dilihat dari kondisi cuaca yang berbeda. Semakin banyak penutupan oleh laut, asap dan awan maka semakin sedikit tenaga yang dapat mencapai bumi.

Tenaga yang diterima oleh sensor dapat berupa tenaga pantulan maupun tenaga pancaran yang berasal daro obyek di permukaan bumi. Jumlah tenaga yang diterima oleh sensor tersebut tergantung pula pada karakteristik obyeknya. Bagi tenaga pantulan, jumlah tenaga yang diterima oleh sensor sebesar % pantulan tenaga dikalikantenaga yang mengenai obyek. Bila tenaga yang mengenai obyek sebesar 100 unit, data pantul obyeknya 30%. Maka jumlah tenaga yang dapat

mencapai sensor bergantung atas suhu atau daya pancar obyek. Semakin banyak tenaga yang diterima oleh sensor akan semakin cerah wujud obyeknya pada citra. Daya pantul obyek, suhu, dan daya pancar obyek merupakan karakteristik spektral obyek.

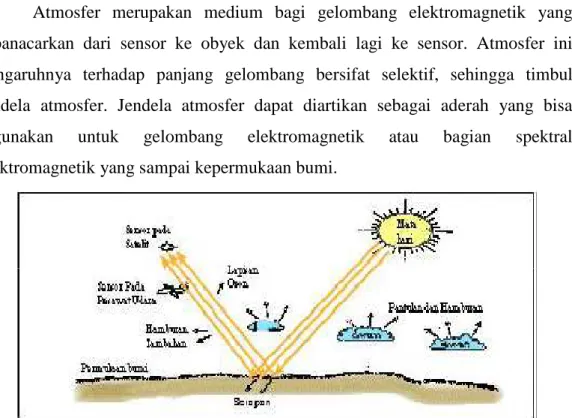

1.6.2.2 Atmosfer

Atmosfer merupakan medium bagi gelombang elektromagnetik yang dipanacarkan dari sensor ke obyek dan kembali lagi ke sensor. Atmosfer ini pengaruhnya terhadap panjang gelombang bersifat selektif, sehingga timbul jendela atmosfer. Jendela atmosfer dapat diartikan sebagai aderah yang bisa digunakan untuk gelombang elektromagnetik atau bagian spektral elektromagnetik yang sampai kepermukaan bumi.

Gambar 1.3. interaksi antara tenaga elektromagnetik dengan atmosfer (Paine,1981 dalam Sutanto,1986)

Atmosfer membatasi bagian spectrum elektromagnetik yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Pengaruh atmosfer merupakan fungsi panjang gelombang, karena pengaruh yang selektif inilah maka timbul istilah jendela atmosfer yaitu bagian spectrum elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi. Dalam jendela atmosfer ada hambatan atmosfer yaitu kendala yang disebabkan oleh hamburan pada spectrum tampak dan serapan yang terjadi pada spectrum inframerah thermal.

Dalam penginderaan jauh juga digunakan tenaga elektromagnetik dengan matahari sebagai sumber uatama tenaga. Namun ada pula tenaga elektromagnetik

lain yang tidak berasal dari matahari tetapi tenaga elektromagnetik buatan yang sering digunakan dalam penginderaan jauh sistem aktif. Tenaga elektromagnetik dalam tenaga jendela atmosfer tidak dapat mencapai permukaan bumi secara utuh karena sebagian mengalami hambatan di atmosfer. Interaksi antara tenaga elektromagnetik dengan atmosfer disajikan secara skematik pada Gambar 1.3.

1.6.2.3 Karakteristik Objek Air, Tanah dan vegetasi

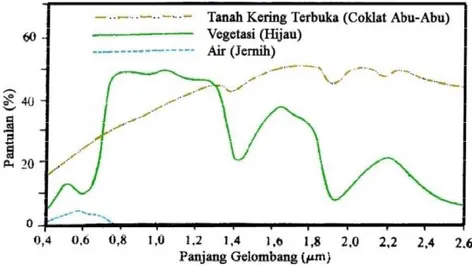

Karakteristik spektral obyek air, tanah dan vegetasi ini tergantung pada panjang gelombang elektromagnetik dan interaksi yang terjadi. Pada obyek – obyek tersebut, interaksi yang terjadi adalah hasil pantulan obyek oleh berbagai kondisi obyek yang lainnya.

Gambar 1.4 Kurva pantulan spektral yang mencirikan untuk obyek vegetasi, tanah dan air ( Lillesand dan Kiefer, 1990)

Pantulan spektral untuk tiga obyek utama di muka bumi, yakni vegetasi sehat berdaun hiajau, tanah gundul (lempung coklat kelabu) dan air danau yang jernih. Garis pada kurva tersebut menyajikan kurva pantulan rata – rata yang dibuat dengan pengukuran sampel obyek yang jumlahnya banyak. Pada umumnya konfigurasi kurva ini merupakan suatu indicator tentang jenis dan kondisi obyek yang berkaitan. Walaupun obyek secara individual akan berbeda besar di atas dan di bawah nilai rata – rata, tetapi kurva tersebut menunjukkan beberapa titik fundamental yang berkaitan dengan pantulan.

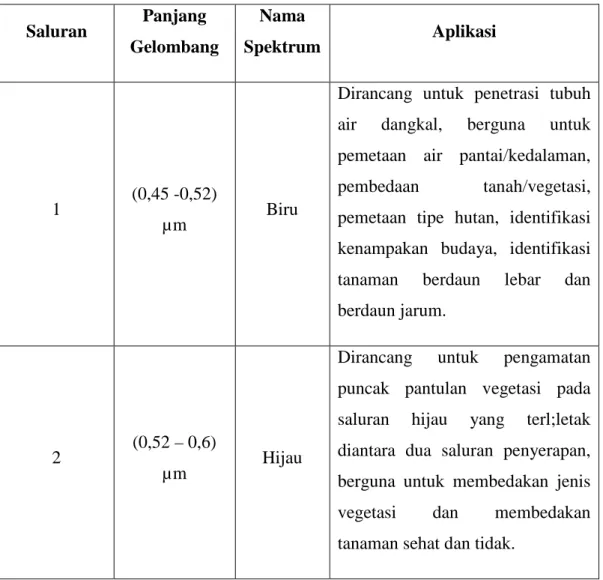

1.6.3 Penginderaan Jauh Sistem Landsat TM

Sistem sensor Landsat TM (Thematic Mapper) adalah suatu sistem penyiam optik-mekanis yang merekam energy pada spectrum elektromagnetik daerah sinar tampak, inframerah terpantul, inframerah tengah dan inframerah thermal.

Sistem sensor Landsat TM memiliki tujuh saluran spektral dengan resolusi saluran non thermal adalah 30 m, sedangkan resolusi saluran thermal 120 m. Resolusi radiometric citra ini adalah 8 bit dengan 256 tingkat keabu – abuan dengan luas liputan wilayah 185 x 185 .

Tabel 1.1 Karakteristik spektral Citra Digital Multispektral Landsat TM (Lillesand dan Kiefer, 1990)

Saluran Panjang Gelombang Nama Spektrum Aplikasi 1 (0,45 -0,52) µm Biru

Dirancang untuk penetrasi tubuh air dangkal, berguna untuk pemetaan air pantai/kedalaman, pembedaan tanah/vegetasi, pemetaan tipe hutan, identifikasi kenampakan budaya, identifikasi tanaman berdaun lebar dan berdaun jarum.

2 (0,52 – 0,6)

µm Hijau

Dirancang untuk pengamatan puncak pantulan vegetasi pada saluran hijau yang terl;letak diantara dua saluran penyerapan, berguna untuk membedakan jenis vegetasi dan membedakan tanaman sehat dan tidak.

Lanjutan tabel 1.1

3 (0,63 – 0,69)

µm Merah

Dirancang untuk sensitive terhadap daerah penyerapan klorofil, membantu membedakan spesies tanaman dan identifikasi kenampakan budaya.

4 (0,76-0,90) µm

Inframerah dekat

Berguna untuk penentuan tipe vegetasi, kelembaban, kandungan biomassa dan deliniasi tubuh air.

5 (1,55-1,75) µm

Inframerah Tengah I

Berguna untuk menunjukkan kandungan kelembaban vegetasi dan tanah, pembeda antara salju dan awan.

6 (10,4 – 12,5) µm

Inframerah termal

Untuk analisis gangguan tanaman, pembeda kelembaban dan pemetaan termal.

7 (2,08-2,35) µm

Inframerah tengah II

Berguna untuk membedakan tipe batuan, pemetaan alterasi hidrotermal dari ion – ion hidroksil dalam mineral yang berhubungan dengan endapan mineral dan kelembaban tanah.

Sumber : Liilesand & Kiefer, 1990

1.6.4 Konsep Dasar Pemrosesan Citra Digital 1.6.4.1 Koreksi Radiometri

Koreksi radiometrik pada pengolahan awal citra dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi pengukuran pantulan spektral, pancaran, serta hamburan balik permukaan yang diperoleh dari data penginderaan jauh (Jensen, 2005).

Fungsi koreksi radiometrik pada dasarnya dimaksudkan untuk mengembalikan karakteristik pantulan hasil perekaman citra menjadi pantulan sebenarnya di permukaan. Adanya perbedaan karakteristik yang muncul dapat disebabkan olah dua hal yaitu kesalahan internal sensor yang sudah diperhitungkan saat sensor diluncurkan serta kesalahan eksternal yang lebih dipengaruhi oleh gangguan atmosfer serta faktor topografi.

Koreksi radiometrik tidak mutlak tidak mutlak diperlukan pada pengolahan awal citra, tergantung pada tingkat analisis yang akan dilakukan. Koreksi radiometrik tidak diperlukan saat analisis satu citra untuk tujuan klasifikasi baik secara visual maupun multispektral, atau klasifikasi beberapa citra namun dengan sampel yang independen. Klasifikasi mutlak diperlukan bila analisis hubungan antara kenampakan citra dengan pantulan di lapangan. Analisis citra multi- sensor juga membutuhkan koreksi radiometrik, karena hasil perekaman setiap sensor akan mempunyai perbedaan nilai piksel walaupun pada cakupan wilayah yang sama.

Level koreksi radiometrik mempunyai tiga tingkatan meliputi at sensor radiance, at sensor reflectance, serta at surface reflectance. Analisis citra yang akan dilakukan menentukan hingga level mana koreksi perlu dilakukan. Pada proses penggabungan citra koreksi dapat dilakukan hanya pada tingkat at sensor radiance, untuk menyamakan sistem coding pada kedua citra masukan. Pengubahan nilai DN yang umumnya berbeda pada setiap perekaman menjadi nilai radiance yang mempunyai unit physical yang konstan sehingga proses penggabungan beberapa citra dengan sensor yang berbeda dapat dilakukan. Kualitas hasil penggabungan citra multiresolusi atau multisensor sangat bergantung pada koreksi radiometrik antara citra masukan yang akan digabungkan, rendahnya korelasi menyebabkan rendahnya kualitas citra gabungan ( Schowengerdt, A. Robert, 2007 ).

1.6.4.2 Koreksi Geometri

Data penginderaan jauh dengan sistem perolehan secara in situ, tidak secara langsung mempunyai sifat planimetrik ( koordinat x,y , datum, serta sistem

proyeksi), perlu dilakukan koreksi secara geometrik untuk pemberian informasi tersebut. Koreksi geometrik juga dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan geometrik pada citra baik kesalahan internal maupun eksternal yang sistematis maupun nonsistematis ( random ). Kesalahan geometrik secara sistematik pada umumnya lebih mudah diidentifikasi dan diperbaiki daripada kesalahan nonsistematik ( Jensen,2005 ).

Gambar 1.5. Prosedur koreksi geometrik (Muhammad Kamal, 2009)

Metode koreksi geometrik dibedakan berdasar data acuan sebagai dasar koreksi, yaitu image to image registration, image to map rectification, dan hybrid approach. Image to image registration mengoreksi citra berdasar citra lain yang sudah terkoreksi pada cakupan wilayah yang sama, pada metode image to map menggunakan peta sebagai acuan, metode hybrid menggunakan kombinasi kedua metode tersebut. image to map rectification tujuan utamanya adalah penyamaan posisi planimetrik (x,y) yang sesuai pada peta dapat berupa koordinat geografis ataaupun tidak. Koreksi ini perlu dilakukan karena setiap data spasial memerlukan titik planimetrik yang absolut sehingga dapat diintergrasikan dengan data spasial lain untuk kajian multi temporal maupun multi sensor.

Proses koreksi geometrik dilakukan dengan penentuan titik kontrol/ Ground Control Point sebagai titik ikat antara citra yang akan dikoreksi dengan

citra atau peta acuan untuk memperbaiki kesalahan nonsistematik ( Jensen, 2005). Penentuan titik kontrol harus dipilih pada lokasi secara akurat hingga level piksel, pemilihan obyek yang stabil misal persimpangan jalan, distribusi titik kontrol yang merata pada cakupan citra, serta jumlah titik kontrol yang harus sesuai dengan tingkat orde transformasi yang akan digunakan. Pemilihan transformasi yang digunakan harus mempertimbangkan kondisi topografi daerah kajian.

Metode transformasi meliputi transformasi secara linear, quadratic, dan cubic. Secara umum untuk kesalahan yang sedang pada cakupan citra yang cenderung kecil transformasi linear cukup untuk mengoreksi citra hingga mempunyai referensi geografis ( Jensen, 2005 ). Setelah dilakukan proses koreksi geometrik, pengembalian posisi nilai piksel dari citra yang belum terkoreksi ke posisi setelah terkoreksi ( resampling ) dilakukan dengan interpolasi intensitas. Interpolasi intensitas dapat dilakukan berdasar metode nearest neighbor, bilinear interpolation, serta cubic convolution. Setiap metode mempunyai kelemahan dan kelebihan yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan penggunaannya. Metode nearest neighbor menghasilkan citra keluaran tanpa pengubahan nilai spektral ( Jensen, 2005). Metode tersebut sesuai untuk pengolahan citra dimana analisis lanjutkan mendasarkan pada nilai spektral misalnya interpretasi digital.

1.6.5 Penginderaan Jauh Studi Tanah 1.6.5.1 Kelembaban Tanah Permukaan

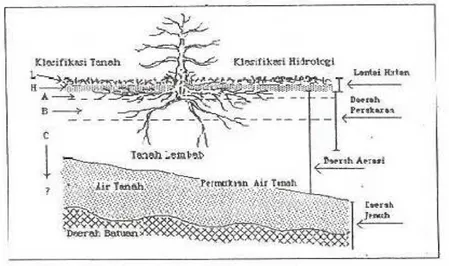

Kelembaban tanah permukaan adalah air yang mengisi sebagian atau seluruh pori – pori tanah yang berada diatas watertable (Jamulya dan Suratman, 1993). Dari seluruh air hujan di daerah tropis, sekitar 75% dari air hujan tersebut masuk ke dalam tanah dalam bentuk kelembaban tanah, pada tanah tidak jenuh dan sebagai air tanah pada tanah jenuh atau tanah berbatu. Untuk memahami peranan tanah dalam kaitannya dengan terbentuknya kelembaban tanah perlu terlebih dahulu diulas tentang klasifikasi lapisan tanah. Lapisan tanah dapat diklasifikasikan menjadi dua zona (daerah) utama yaitu zona aerasi ( daerah atau tepatnya ruangan di dalam tanah yang memungkinkan udara bebas bergerak) dan zona jenuh (Groundwater area). Garis tinggi permukaan tanah (groundwater

table) memisahkan kedua zona tersebut. . Sistem perakaran kebanyakan tanaman pada umumnya terbatas pada zona aerasi karena adanya gerakan udara (terutama oksigen) di zona tersebut sehingga memungkinkan tanaman dapat tumbuh dengan baik.

Gambar 1.6. Klasifikasi lapisan tanah menurut ilmu tanah dan ilmu hidrologi (diadaptasi dari Hewlett, 1982 dalam Asdak, 2004)

Sesuai dengan tujuan studi yang mengacu pada bagian tanah permukaan yang merupakan bagian dari profil tanah, maka kelembaban tanah permukaan (surface soil) tidak lepas pengaruhnya dari kelembaban tanah pada lapisan di bawahnya (sub soil). Berdasarkan gaya terikatnya kelembaban tanah dibedakan menjadi tiga yaitu kelembaban fisis, kelembaban kimiawi dan kelembaban biologi. Tanah betapapun kering sebetulnya mengandung air pula. Air ini terdapat di dalam pori – pori tanah baik dalam porsi mikro maupun makro dan ditemukan butir – butir sebagai selaput air. Tanah yang tidak mengandung kelembaban higroskopis sama sekali disebut “tanah kering mutlak” yang diperoleh dengan memanaskan contoh tanah sampai suhu mencapai 110°C. Beberapa mineral tertentu dalam zarrah tanah memiliki ikatan air dalam senyawa – senyawa mineral disebut air hidrat (airkristal/air hablur/aqua), inilah yang disebut kelembaban kimiawi. Ketiga macam kelembaban tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan.

Kelembaban tanah permukaan secara fisika diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu kelembaban tanah higroskopik, air yang terjerap dari uap air di atmosfer akibat gaya tarik – menarik dengan permukaan zarrah ( terikat oleh “gaya hidroskopik”), kelmbaban tanah kapiler, terikat oleh gaya tegangan muka berupa selaput berkesambungan di sekililing zarrah dan di dalam ruang (pori) kapiler terdiri dari kapasitas maksimum kelembaban kapiler, titik kapiler lento (atau lambat), kapasitas kapiler optimum (kapasitas iar lapang). Jenis yang ketiga yaitu kelembaban grafitasi, tidak terikat oleh tanah melainkan teratus bebas oleh gaya berat. Besar gaya ikat tergantung dari kelengkungan permukaan kelembaban kapiler itu. Atau pada keadaan di tanah, gaya ini tergantung dari jumlah dan ruang kapiler (Baver, 1956 dalam Jamulya dan Suratman, 1993).

1.6.5.2 Interaksi Tenaga Elektromagnetik dengan Tanah

Sebagian besar radiasi jatuh ke permukaan bumi akan dipantulkan atau diserap dan hampir tidak ada yang ditransmisikan. Sifat pantulan tanah mempunyai korelasi positif dengan panjang gelombang, dengan kata lain semakin besar panjang gelombangnya semakin naik pantulan tenaga elektromagnetik oleh tanah khusunya pada panjang gelombang antara 0,4 µm dan 1,0 µm.

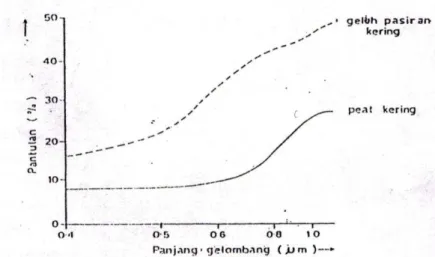

Gambar 1.7. Pantulan tanah geluh pasiran (sandy loam) dan tanah gambut (peat) kering (Curran, 1985 dalam Kusworo, 1998)

Hoffer (1978) dalam kusworo (1998) mengatakan bahwa ada lima karakteristik tanah yang mempengaruhi sifat pantulannya yaitu kandungan air,

kandungan bahan organic, tekstur, struktur dan oksida besi. Faktor – faktor ini saling berhubungan seperti tekstur berhubungan dengan struktur dan kemampuan menahan air. Tekstur lempung cenderung mempunyai struktur yang kuat dan cenderung tinggi kemampuan menahan air atau kelembaban tanahnya. Tekstur pasir cenderung mempunyai struktur remah dan cenderung rendah untuk menahan air. Pada spectrum tampak mata terutama pada saluran merah ( 0,6 – 0,7 µm) dan saluran inframerah (0,72 – 3,00 µm) kelembaban tanah mempunyai korelasi negative dengan pantulan permukaan tanah, dengan kata lain kenaikan kelembaban tanah akan mengurangi pantulan permukaan tanah ( Jensen 1983 dan Curran, 1985 dalam kusworo, 1998).

Kandungan bahan organik mempunyai korelasi positif dengan rona tanah merah dan kemampuan menahan air. Akibatnya kenaikan kandungan bahan organic dalam tanah akan mengurangi rfleksi tanah. Oksida besi menyebabkan tanah berwarna merah karat. Oksida besi mampu merefleksikan sinar merah (0,6-0,7 µm) dan menyerap sinar hijau (0,5-0,6µm) (Obhukov, 1964 dan Curran, 1985).

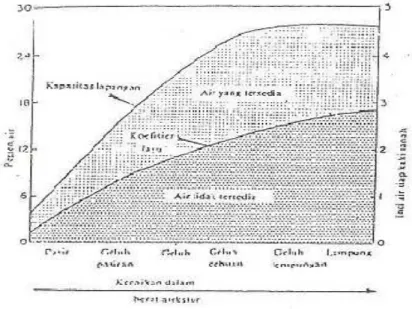

1.6.5.3 Faktor – Fator yang Mempengaruhi Kelembaban Tanah Permukaan Komponen tanah yang mempengaruhi kelembaban tanah permukaan adalah ketersediaan air di dalam tanah tersebut. Ketersediaan air di dalam tanah tergantung pada kemampuan tanah menahan air ini akan mempengaruhi kelembaban tanah permukaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kelembaban tanah permukaan adalah tekstur tanah, struktur tanah, kandungan bahan organik, dan kedalaman solum tanah.

Tekstur tanah biasanya mengacu pada jumlah fraksi tanah yang dikandungnya. Pengaruh tekstur tanah terhadap kemampuan menahan air terlihat pada Gambar 1.8. Ada empat golongan tektur yang utama yaitu pasir, geluh, debu dan lempung. Semakin halus tekstur tanahnya, semakin tinggi pula kemampuan tanah dalam menahan air.

Struktur tanah adalah kecenderungan butir – butir tanah membentuk gumpalan tanah atau menunukkan keremahan tanah. Struktur tanah dipengaruhi

oleh tekstur tanah, bahan organic, tipe mineral serta kegiatan biologis, terutama kegiatan biologis jamur dan cacing tanah. Struktur tanah yang lepas – lepas dan gembur akan mempunyai kemampuan yang rendah dalam mengikat air, sehingga kandungan airnya rendah pula. Sedangkan tanah gumpal biasanya memiliki kemampuan yang kuat untuk menhan air.

Gambar 1.8. Hubungan tekstur tanah dengan kelembaban tanah (adaptasi dari Buckman, 1982 dalam Restu, 1990)

Kadar bahan organik akan mempengaruhi struktur tanah dan selanjutnya mempegaruhi porositas tanah. Bahan organic mampu mengikat tanah berstruktur gembur atau lepas – lepas menjadi tanah berstruktur kuat dan gumpal. Dengan demikian akan mengurangi porositas tanah dan meningkatkan kemampuan mengikat air.

Kedalaman solum tanah mempengaruhi kemampuan tanah dalam menahan air. Tanah yang lebih dalam akan lebih tinggi kemampuannya dalam menahan air disbanding dengan tanah yang lebih tipis. Tanah yang dangkal biasanya berstruktur gembur dan mudah tererosi, selain itu biasanya bervegetasi jarang sehingga faktor pendukung penahan air berkurang.

Sejumlah faktor lainnya seperti tumbuhan dan iklim mempunyai pengaruh yang berarti terhadap sejumlah air di dalam tanah. Penyerapan air oleh akar tumbuhan dan kemampuan menghasilkan bahan organik merupakan faktor yang

mempengaruhi kelembaban tanah permukaan. Temperatur dan kelembaban udara merupakan variable perubahan iklim berpengaruh terhadap kelembaban tanah permukaan.

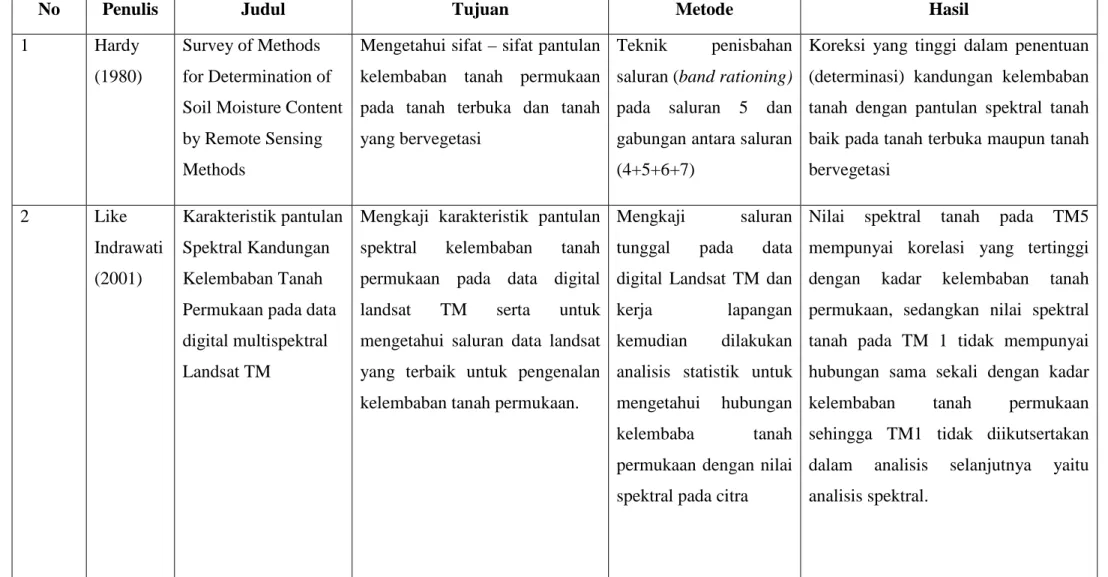

1.6.6 Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan hasil penelitian (Hoffer, 1978) karakteristik pantulan yang paling menonjol dari tanah kering yaitu kenaikan nilai spektral tanah yang seiring dengan peningkatan panjang gelombang, terutama pada spektrum tampak dan spektrum inframerah. Sedangkan apabila kelembaban tanah naik maka pantulan spektral tanahnya akan turun terutama pada saluran yang mana air menyerap tenaga elektromagnetik yaitu pada panjang gelombang 1,4 µm dan 1,9 µm. Dalam tulisannya Hoffer (1978) menyebutkan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi karakteristik pantulan spektral tanah yaitu kandungan kelembaban tanah, bahan organik tanah, tekstur tanah, struktur tanah dan kandungan oksida besi tanah. Kandungan kelembaban tanah yang meningkat akan menyebabkan penurunan pantulan pada seluruh bagian reflektif, terutama pada saluran – saluran serapan air.

Kauth dan Thomas (1976) dalam Indrawati mengembangkan suatu transformasi yang dinamakan transformasi Tasseled Cap pada citra multisaluran Landsat MSS. Metode tersebut oleh Crist dan Cicone (1984) dibuat model baru sehingga dapat diterapkan pada data Landsat TM. Data dari saluran inframerah termal diabaikan. Mereka menemukan bahwa indeks kecerahan tanah (SBI) pada transformasi Tasseled Cap MSS tidak berkorelasi tinggi dengan transformasi Tasseled Cap TM, namun pada pada Indeks Kehijauan Vegetasi (GVI) keduanya mempunyai korelasi tinggi. Hasil dari modifikasi ialah tiga saluran baru dari 6 saluran asli Landsat TM yang disebut dengan sumbu kecerahan (brightness), sumbu kehijauan (greenness) dan sumbu kebasahan (Wetness) yang kemudian lebih dikenal disebut indeks Kebasahan Tanah. Naiknya kandungan kelembaban tanah cenderung diasosiasikan dengan nilai sumbu kecerahan (brightness) yang lebih rendah dan nilai sumbu kebasahan (wetness) yang tinggi.

Penelitian mengenai kelembaban tanah menggunakan teknik penisbahan (rationing) pada saluran- saluran dari citra Landsat MSS antara saluran 5 dengan gabungan antara saluran (4+5+6+7) dilakukan oleh Hardy (1980) . Pada spektrum inframerah dekat dan spektrum tampak (visible), macam – macam variasi tanah terbuka (bare soil) mempunyai peningkatan reflektivitas sejalan dengan peningkatan panjang gelombang. Hasil penelitian menunjukkan diperolehnya nilai koefisieen determinasi ( )=0,74 untuk tanah terbuka (bare soil) dan ( )=0,88 untuk tanah bervegatasi. Tampak bahwa pada tanah bervegatasi, variasi kecerahan data digital Landsat MSS sangat sedikit dengan kelembaban tanah, kecuali dalam hal tanah bervegetasi hijau yang subur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya koreksi yang tinggi dalam penentuan (determinasi) kandungan kelambaban tanah dengan pantulan spektral tanah baik pada tanah terbuka maupun pada tanah bervegetasi.

Wibowo (1993)mengatakan bahwa beberapa faktor fisik tanah sangat mungkin berpengaruh pada nilai kecerahan tanah dan juga pada hubungan yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya hubungan antara tekstur tanah dengan nilai kecerahan pada keseluruhan data. Untuk mengurangi adanya pengaruh faktor tanah yang lain, maka data asli dipecah dalam tiga kelompok kategori warna tanah yang bertujuan untuk mengendalikan faktor fisik tanah yang lain (kelembaban, bahan organic dan oksida besi) yang juga berpengaruh pada nilai kecerahan tanah. Indrawati (2001) melakukan penelitian kelembaban tanah di sebagian daerah Yogyakarta dengan tujuan untuk mengkaji karakteristik pantulan spektral kelembaban tanah permukaan pada data digital Landsat Thematic Mapper serta untuk mengetahui saluran data Landsat yang terbaik untuk pengenalan kelembaban tanah permukaan. Pengkajian dilakukan pada saluran tunggal pada data digital multispektral Landsat TM. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis digital yang disertai lapangan. Analisis digital dilakukan terhadap data digital multispectral landsat TM saluran 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis korelasi dan regresi untuk mengetahui seberapa besar hubungan dan bentuk dari hubungan tersebut antar kadar kelembaban tanah permukaan dengan nilai spektral citra. Analisis selanjutnya adalah analisis

pantulan spektral tanah pada kadar kelembaban yang diwujudkan dalam kurva pantulan spektral kelembaban tanah . Hasil penelitian menunjukkan bahwa niali spektral tanah pada TM5 mempunyai korelasi yang tertinggi dengan kadar kelembaban tanah permukaan dibandingkan saluran yang lain, sedangkan nilai spektral tanah pada TM1 tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan kadar kelembaban tanah permukaan sehingga TM 1 tidak diikutsertakan dalam analisis selanjutnya yaitu analisis spektral.

Wikanka (2006) menyimpulkan bahwa keterkaitan antara tranformasi Tasseled Cap dengan obyek yaitu nilai brightness pada citra menunjukkan kondisi daerah pertanian lahan kering ketika pencintraan dilakukan. Nilai wetness bernilai negative menunjukkan kondisi tanah kering dan pengairan tanaman untuk tanaman sangat bergantung kepada curah hujan, nilai greenness dapat memperlihatkan tingkat kehijauan vegetasi. Nilai negative pada greenness menunjukkan tidak adanya vegetasi.

Sukarman (2007) melakukan penelitian untuk menentukan hubungan antara spektral citra Landsat-& ETM dengan beberapa sifat tanah di Kabupaten Bogor. Analisis citra menggunakan transformasi tasseled cap yang diterapkan pada enam saluran citra Landsat TM menjadi tiga komponen citra. Hasilnya berupa tiga komponen citra yaitu indeks kecerahan (brightness), indeks kehijauan (greenness), dan indeks kebasahan (wetness). Hubungan masing – masing sifat tanah dengan ketiga komponen dilakukan melalui analisis diskriminan, variabel bebas berupa ketiga komponen citra dan sifat tanah sebagai bariabel tak bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis dari citra Landsat-7 ETM menggunakan transformasi Tasseled cap hanya mampu membedakan antara tanah dengan sifat penciri aquic dan non aquic.

Yang et al. (2008) dalam penelitiaan yang berjudul Modified Triangle Method To Estimate Soil Moisture Status With Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (Modis) Product bertujuan untuk mengetahui hubungan antara NDVI dan EVI ( Enhanced Vegetation Index) terhadap TVDI. Penelitian tersebut dilakukan dengan memodifikasi metode segita antara NDVI, temperature permukaan (TS) dan TVDI untuk estimasi kelembaban tanah pada citra MODIS.

Modifikasi metode segitiga TVDI dengan EVI dan NDVI menghasilkan hasil yang berbeda dan saling mendukung untuk estimasi kelembaban tanah permukaan. Gabungan hasil NDVI dan hasil EVI dapat mengetahui kelembaban tanah permukaan pada kedalaman 10 cmdalam kondisi yang berbeda.

Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian Dengan Penelitian Sejenis yang pernah dilakukan

No Penulis Judul Tujuan Metode Hasil

1 Hardy

(1980)

Survey of Methods for Determination of Soil Moisture Content by Remote Sensing Methods

Mengetahui sifat – sifat pantulan kelembaban tanah permukaan pada tanah terbuka dan tanah yang bervegetasi

Teknik penisbahan

saluran (band rationing) pada saluran 5 dan gabungan antara saluran (4+5+6+7)

Koreksi yang tinggi dalam penentuan (determinasi) kandungan kelembaban tanah dengan pantulan spektral tanah baik pada tanah terbuka maupun tanah bervegetasi 2 Like Indrawati (2001) Karakteristik pantulan Spektral Kandungan Kelembaban Tanah Permukaan pada data digital multispektral Landsat TM

Mengkaji karakteristik pantulan

spektral kelembaban tanah

permukaan pada data digital

landsat TM serta untuk

mengetahui saluran data landsat yang terbaik untuk pengenalan kelembaban tanah permukaan.

Mengkaji saluran

tunggal pada data

digital Landsat TM dan

kerja lapangan

kemudian dilakukan

analisis statistik untuk

mengetahui hubungan

kelembaba tanah

permukaan dengan nilai spektral pada citra

Nilai spektral tanah pada TM5 mempunyai korelasi yang tertinggi

dengan kadar kelembaban tanah

permukaan, sedangkan nilai spektral tanah pada TM 1 tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan kadar

kelembaban tanah permukaan

sehingga TM1 tidak diikutsertakan

dalam analisis selanjutnya yaitu

Lanjutan Tabel 1.2

3 Ketut

Wikanka (2006)

Analisis perubahan

luas pertanian lahan kering menggunakan transformasi tasseled cap studi kasus :

Kawasan

Puncak-Jawa Barat

Analisis data penginderaan jauh Landsat-ETM untuk memonitor

pertanian lahan kering di

Kawasan Puncak periode Mei – Desember 2001.

Klasifikasi tutupan

lahan dan penggunaan lahan dengan algoritma maximum likelihood

dan transformasi

Tasseled Cap

Pertambahan luas secara signifikan pada luas lahan pertanian kering

Nilai indeks pada transformasi

tasseled cap berkaitan dengan kondisi tanah dan atau penggunaan lahan

4 Nurhayati (2014) Pemanfaatan citra Landsat TM untuk identifikasi karakteristik pantulan spektral kelembaban tanah permukaan Studi kasus : Sebagian Kabupaten Klaten

Mengetahui karakteristik pantulan spektral tanah permukaan pada kondisi kelembaban tanah yang berbeda pada citra Landsat TM.

Mengetahui hubungan

kelembaban tanah permukaan actual dengan nilai spektral pada citra Landsat TM.

Mengetahui saluran spektral

terbaik untuk identifikasi

kelembaban tanah permukaan.

Pengolahan citra digital

dengan menerapka

transformasi indeks

kebasahan (wetness ),

kerja lapangan dan

analisis statistik

Rencana hasil penelitian : Peta estimasi agihan kelembaban tanah permukaan sebagian kabupaten klaten dan hubungan antara nilai spektral pada citra dan kelembaban aktual.

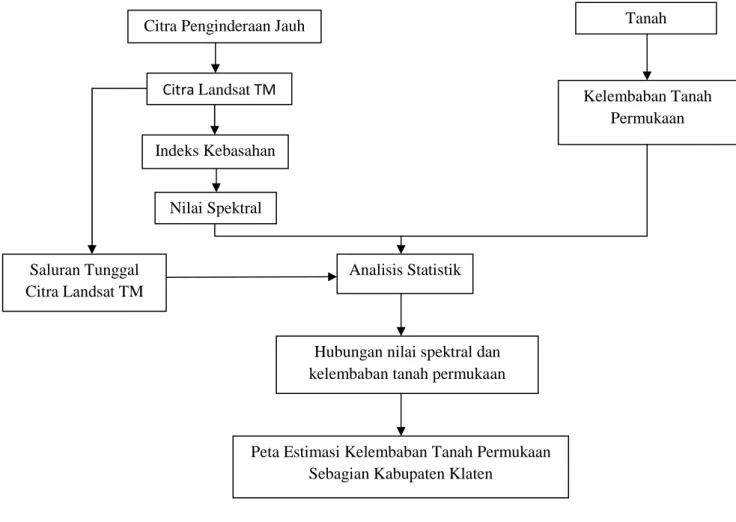

1.6.7 Kerangka Pemikiran

Kandungan air dalam tanah merupakan salah satu kunci variabel dalam proses hidrologi yang berperan penting dalam menentukan ketersediaan air dalam tanah sebagai unsur yang fundamental. Ketersediaan air tanah dalam jumlah yang cukup sangat berguna bagi pertumbuhan suatu tanaman atau vegetasi, walaupun kemampuan tanah dalam menahan air dapat bervariasi menurut fisik tanahnya. Mengidentifikasi kelembaban tanah melalui data penginderaan jauh sangat bermanfaat untuk menekan operasional dan biaya serta menambah efektivitas. Selain itu dengan ketersediaan data penginderaan jauh memungkinkan dilakukan penelitan pada cakupan wilayah yang luas.

Kelembaban tanah berkaitan dengan kapasitas tanah untuk mengikat dan menyimpan air, semakin tinggi jumlah air dalam tanah maka semakin tinggi pula kadar kelembaban dalam tanah. Kandungan air di dalam tanah tersebut akan menentukan sifat pantulan dan pancaran terhadap panjang gelombang tertentu. Pada dasarnya penentuan kelembaban tanah dengan teknik penginderaan jauh adalah pendeteksian karakteristik permukaan tanah yang dipengaruhi oleh kandungan kelembaban tanah yang ada dibawah permukaan tanah dengan memanfaatkan berbagai daerah spektrum yang mempengaruhi respon spektral tanah pada kondisi kelembaban tanah yang berbeda.

Tanggapan spektral dari tutupan obyek permukaan yang terekam seperti kondisi fisik tanah dapat memberikan kenampakan citra yang khas karena faktor kandungan air dalam tanah tersebut secara tidak langsung dapat menimbulkan nilai pantulan spektral yang berbeda pula. Sifat dari pantulan tanah memiliki korelasi yang positif dengan panjang gelombangnya yang artinya semakin besar panjang gelombang maka pantulan tenaga elektromagnetik oleh tanah juga semakin besar pada kondisi objek dan panjang gelombang yang berbeda, tenaga elektromagnetik yang dipantulkan ke objek akan berbeda tergantung pada jenis materi dan kondisinya. Tanah yang kering akan memiliki reflektansi yang tinggi daripada tanah basah pada spektrum tampak dan inframerah. Sebaliknya tanah yang basah atau lembab, pada citra akan berona gelap dikarenakan kandungan air

yang ada dalam tanah tersebut cenderung menyerap tenaga elektromagnetik dari matahari sehingga semakin banyak kadar air dalam tanah maka pantulan spektral yang dipantulkan oleh tanah tersebut semakin rendah.

Data penginderaan jauh yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra Landsat TM. Landsat TM dipilih karena menyajikan data multispektral, Citra Landsat TM memiliki 7 saluran terdiri dari tiga saluran tampak, saluran inframerah dan saluran inframerah thermal. Saluran – saluran tersebut memiliki kepekaan tertentu dalam menanggapi respon spektral tanah. Pada saluran biru biasa diaplikasikan untuk pemetaan tubuh air dan pembedaan tanah dan vegetasi, saluran hijau digunakan untuk analisis puncak pantulan vegetasi, saluran merah memiliki kepekaan terhadap klorofil vegetasi, saluran inframerah dekat untuk analisis biomassa vegetasi dan identifikasi tanaman serta memperkuat kontras tanaman-tanah dan lahan air, saluran inframerah tengah untuk penentuan jenis tanaman, analisis kandungan air pada tanaman dan kondisi kelembaban tanah, saluran tujuh digunakan untuk pemisahan formasi batuan. Pertimbangan pemilihan data citra yaitu pada waktu perekaman citra, dipilih pada musim kemarau dengan asumsi pada musim kemarau tanah permukaan yang terbuka lebih terlihat jelas.

Dalam melakukan penelitian identifikasi karakteristik pantulan spektral kelembaban tanah permukaan ini daerah yang dipilih sebagai objek penelitian yaitu sebagian kabupaten Klaten. Lebih spesifik lagi penelitian dilakukan pada daerah lahan pertanian. Lahan pertanian memiliki potensi tergenang oleh air yang diakibatkan dari keadaan cuaca dan kandungan kelembaban tanah yang jenuh air sehingga pengelolaan lahan pertanian pada musim kemarau dan hujan memiliki perbedaan kelembaban tanah. Pada penelitian ini dilakukan pada musim kemarau diasumsikan pada waktu tersebut lahan pertaniannya tidak ditanami atau dalam masa bera, sehingga didapatkan objek tanah permukaan atau tanah terbuka sesuai dengan tujuan penelitian.

Informasi pantulan spektral kelembaban tanah diperoleh dengan menerapkan transformasi indeks kebasahan pada citra Landsat TM yang telah dipisahkan antara objek tanah dengan vegetasi dan air. Hal tersebut dilakukan

dengan tujuan agar nilai spektral dari objek vegetasi dan air tidak ikut terproses. Data hasil dari transformasi tersebut nantinya akan diklasifikasikan dan dijadikan sebagai acuan penentuan sampel untuk pengambilan data di lapangan. Pengambilan data saat survey lapangan dilakukan dengan metode purposive sampling.

Untuk mengetahui keterkaitan antara pantulan spektral kelembaban tanah permukaan dengan kelembaban tanah aktual dilakukan analisis karakteristik spektral. Analisis statistik ditujukan untuk mengtahui hubungan kelembaban tanah permukaan dengan nilai pantulan spektral hasil transformasi dan pada masing – masing saluran. Analisis ini sekaligus dapat digunakan untuk menetapkan saluran spektral mana yang memiliki kontras tertinggi pantulan spektral pada tingkat kelembaban tanah tertentu.

Gambar 1.9. Diagram alir kerangka pemikiran Citra Penginderaan Jauh

Citra Landsat TM

Indeks Kebasahan

Saluran Tunggal Citra Landsat TM

Nilai Spektral

Peta Estimasi Kelembaban Tanah Permukaan Sebagian Kabupaten Klaten

Hubungan nilai spektral dan kelembaban tanah permukaan

Analisis Statistik

Kelembaban Tanah Permukaan

1.6.8 Batasan Istilah

Data digital : data yang ditampilkan, direkam dan disimpan dalam notasi biner (Jensen,1986)

Histogram : tampilan secara grafik dari seperangkat data memperlihatkan frekuensi nilai piksel (Currat, 1985 dengan perubahan) Indeks kebasahan (wetness index) : transformasi citra hasil modifikasi Tasseled Cap yang diterapkan untuk citra Landsat TM saluran 1 – 5 dan 7 secara bersamaan untuk mendapatkan citra baru yang menonjolkan informasi kebasahan (Jensen, 1998)

Kelembaban Tanah : air yang mengisi sebagian atau seluruh pori – pori tanah yang berada diatas water table (Jamulya dan Suratman Wosro S., 1993)

Kurva spektral : grafik pantulan spektral suatu obyek sebagai fungsi panjang gelombang (Lillesand dan Kiefer, 1979)

Nilai spektral : Nilai digital pada computer untuk pemrosesan secara digital, yang merupakan nilai dari energy yang dipantulkan dan diemisikan dari permukaan bumi dan dicatat oleh sensor penginderaan jauh (Jensen, 1986)

Pantulan (reflektansi) : Perbandingan antara tenaga yang dipantulkan oleh obyek terhadap seluruh tenaga yang diterima oleh obyek tiap satuan luas (Sutanto, 1986)

Pantulan spektral : perbandingan radiasi spektral obyek dengan iradiasi yang datang ke obyek pada suatu julat panjang gelombang ( Slater, 1980) Pola Spektral : Karakteristik spektral yang dinyatakan dalam dua dimensi yaitu dimensi nilai digital atau vector tiap piksel berdasarkan 2 atau 3 saluran yang berbeda (Sutanto, 1986)

Respon spektral : merupakan respon atau tanggapan material sebagai fungsi dari panjang gelombang yang terjadi pada energy elektromagnetik, khusunya energy yang dapat diukur pada waktu dipantulkan dan dipancarkan oleh material (kombinasi dari Jensen, 1986 danSwain & Davis, 1978)