commit to user

7 BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori dan Hasil Penelitian yang Relevan 1. Hakikat Cerita Pendek

a. Pengertian Cerita Pendek

Karya sastra yang berjenis prosa memiliki nilai manfaat fungsional, keberadaan karya sastra dapat dijadikan objek kajian penyusunan sebuah karya ilmiah/makalah (Setyadi, 2013). Artinya, karya sastra dapat digunakan sebagai penelitian yang bersifat ilmiah. Prosa sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni prosa berupa fiksi dan nonfiksi (Nurgiyantoro, 2005: 2). Prosa fiksi merupakan sebuah karya sastra rekaan yang menggunakan pengimajinasian. Fiksi menceritakan mengenai problem kehidupan manusia seperti penderitaan, pengharapan, dan perjuangan manusia dalam menjalani hidupnya (Wardani, 2009: 14).

Oleh karena itu, dibutuhkan pengimajinasian penulis untuk membuat karya sastra berbentuk prosa fiksi untuk dapat menggambarkan cerita yang sedemikaian rupa. Prosa fiksi dapat berupa karya sastra seperti cerpen, novel, drama, dan puisi. Berbeda dengan prosa nonfiksi yang berupa jenis tulisan berdasarkan data yang faktual dan sesuai dengan realita.

Realitas dalam karya fiksi, yakni ilusi kenyatan dan kesan menyakinkan yang ditampilkan kepada pembaca, tidak selalu merupakan kenyataan sehari-hari (Wellek & Warren, 1990: 278). Pendapat tersebut mengungkapkan bahwa karya fiksi tidak semuanya merupakan kejadian nyata. Ada pula karya fiksi yang berasal dari kisah rekaan. Hal ini membuat seorang pengarang harus memiliki keterampilan untuk mengungkapkan gagasan-gagasan ke dalam sebuah karya fiksi. Gagasan- gagasan ini dibantu dengan menggunakan gaya bahasa pengarang untuk membuat emosi pembaca tersentuh. Karya fiksi identik dengan karya sastra berupa cerita pendek dan novel. Sesuai dengan namanya, adalah

commit to user

cerita pendek. Akan tetapi berapa ukuran panjang pendek itu memang tidak ada aturannya, tak ada satu kesepakatan di antara para pengarang dan para ahli (Nurgiyantoro, 2005: 10). Terdapat pendapat yang hampir sama bahwa cerpen adalah sebagian kecil kehidupan seseorang tanpa disertai perubahan jalan nasib (Wardani, 2009: 16). Cerpen memuat cerita yang memusat kepada satu peristiwa pokok (Semi, 1993: 34).

Pendapat Semi di atas memperkuat pendapat Wardani sebelumnya mengenai cerpen. Selain itu, terdapat teori bahwa cerpen adalah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai dua jam. Suatu hal yang kiranya tak mungkin dilakukan untuk sebuah novel, hal tersebut diungkapkan oleh Edgar Allan Poe (dalam Nurgiyantoro, 2005: 10). Pendapat-pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa cerpen adalah suatu jenis prosa yang mengisahkan satu potong cerita tokoh dan saat dibaca tidak memakan waktu yang lama. Cerita yang pendek diakibatkan oleh pengisahan yang hanya satu kejadian atau satu permasalahan pokok yang dialami tokoh.

Walaupun sama-sama pendek, panjang cerpen itu sendiri bervariasi. Ada cerpen yang pendek (short short story), berkisar sekitar 500 kata, ada cerpen yang panjangnya cukupan (midle short story), ada pula cerpen yang panjangnya sampai puluhan ribu kata yang sering disebut novelet (a long short story) (Wardani, 2009: 16-17). Soal panjang pendek ukuran fisiknya tidak menjadi ukuran yang mutlak, tidak ditentukan bahwa cerpen harus sekian halaman atau sekian kata, walaupun ia mempunyai kecenderungan untuk berukuran pendek dan pekat (Semi, 1993: 34). Dari uraian di atas dapat dikatakan meskipun tidak ditentukan berapa halaman dan banyaknya kata, cerpen memiliki ciri dapat dibaca menggunakan waktu yang tidak lama. Hal ini karena cerpen hanya bercerita mengenai satu potong kejadian cerita saja. Tidak seperti novel yang terdapat berbagai macam permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan cerpen.

commit to user b. Unsur-unsur Pembangun Cerita Pendek

Karya sastra terdiri atas novel, puisi, drama dan termasuk cerpen (cerita pendek). Jenis karya sastra tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda (Kadir, 2011). Cerpen dan novel pada dasarnya hampir mirip unsur-unsur pembangunnya. Hanya saja novel lebih kompleks daripada cerpen. Struktur cerpen terbagi menjadi dua, yaitu: (1) struktur luar (ekstrinsik) dan (2) struktur dalam (intrinsik). Struktur luar (ekstrinsik) adalah segala macam unsur yang berada di luar suatu karya sastra yang ikut mempengaruhi kehadiran karya sastra tersebut, misalnya faktor sosial ekonomi, faktor kebudayaan, faktor sosio-politik, keagamaan, dan tatanilai yang dianut masyarakat. Struktur dalam (intrinsik) adalah unsur-unsur yang membentuk karya sastra tersebut seperti penokohan atau perwatakan tema, alur (plot), pusat pengisahan, latar, dan gaya bahasa (Semi, 1993: 35). Unsur-unsur pembangun sebuah novel, seperti plot, tema, penokohan, dan latar, secara umum dapat dikatakan bersifat lebih rinci dan kompleks daripada unsur-unsur cerpen (Nurgiyantoro, 2005: 12). Namun terdapat pendapat lain bahwa struktur cerita fiksi terdiri atas tema, latar (setting), plot, penokohan, dan sudut pandang pengarang (Wardani, 2009: 37). Jika disimpulkan unsur pembangun cerita fiksi khususnya cerita pendek berupa tema, latar, plot, penokohan, sudut pandang, dan gaya bahasa.

1) Tema

Cerpen hanya berisi satu tema, karena ceritanya yang pendek.

Hal itu berkaitan dengan keadaan plot yang juga tunggal dan pelaku yang terbatas (Nurgiyantoro, 2005: 13). Tema adalah suatu gagasan sentral yang merupakan topik atau pokok pembicaraan dan tujuan yang akan dicapai oleh pengarang (Semi, 1993: 42). Pendapat lain yang hampir sama mengatakan bahwa tema merupakan dasar pembangun seluruh cerita yang mempengaruhi unsur intrinsik cerita.

Unsur intrinsik tersebut harus harus bersifat mendukung tema yang ingin disampaikan pengarang (Ismawati, 2013: 72). Pendapat-

commit to user

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tema merupakan suatu pokok gagasan sentral yang mempengaruhi unsur intrinsik cerita.

Nurgiyantoro (2005: 77-84) mengelompokkan tema menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Tema Tradisional dan Nontradisional

Tema tradisional dimaksudkan sebagai tema yang menunjuk pada tema yang hanya “itu-itu” saja, dalam arti ia telah lama dipergunakan dan dapat ditemukan dalam berbagai cerita, termasuk cerita lama (Nurgiyantoro, 2005: 77). Selain hal-hal yang bersifat tradisional, tema sebuah karya mungkin saja mengangkat sesuatu yang tidak lazim, katakan sesuatu yang bersifat nontradisional (Nurgiyantoro, 2005: 79).

b) Tingkat Tema Menurut Shipley

Tema menurut Shipley dalam (Nurgiyantoro, 2005: 80-82) dibagi menjadi lima tingkatan. Tingkatan pertama ialah tema tingkat fisik, pada tingkat ini karya sastra lebih banyak aktivitas fisik daripada kejiwaannya. Tema tingkat organik, manusia protoplasma, man as protoplasm. Artinya, tema karya sastra ini banyak menyangkut masalah seksualitas. Tema tingkat sosial, manusia sebagai mahluk sosial. Tema tingkat egoik, manusia sebagai individu. Terakhir, tema tingkat devine, manusia sebagai mahluk tingkat tinggi, yang belum tentu semua manusia mengalami dan mencapainya. Pada tema ini, masalah yang timbul yakni antara manusia dan Sang Pencipta.

c) Tema Utama dan Tema Tambahan

Tema, seperti dikemukakan sebelumnya, pada hakikatnya merupakan makna yang dikandung cerita, atau secara singkat makna cerita. Makna cerita dalam sebuah karya fiksi, mungkin saja lebih dari satu. Oleh karena itu, terdapat dua jenis tema, yakni tema utama dan tema tambahan. Tema utama merupakan makna pokok cerita yang menjadi gagasan dasar umum karya itu.

commit to user

Tema tambahan merupakan makna yang terdapat pada bagian- bagian tertentu dalam cerita (Nurgiyantoro, 2005: 82-83).

2) Latar

Latar secara sederhana dapat dinyatakan sebagai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam karya sastra (Wardani, 2009: 42). Latar dalam karya sastra berfungsi untuk menggambarkan suatu kejadian yang ada di dalam cerita. Latar memiliki tiga macam, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana (Ismawati, 2013: 72). Latar juga dapat dikatakan dapat mempengaruhi penokohan dan tema dalam cerita (Semi, 1993: 46). Berbeda dengan Nurgiyantoro (2005: 227- 233) yang membagi unsur latar dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu:

a) Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi (Nurgiyantoro, 2005: 227).

b) Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi (Nurgiyantoro, 2005: 230).

c) Latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi (Nurgiyantoro, 2005: 233).

Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa latar merupakan gambaran suatu kejadian yang sedang terjadi yang dapat berupa waktu, tempat, suasana, maupun keadaan sosial di dalam karya fiksi.

3) Plot

Plot cerpen pada umumnya tunggal, hanya terdiri dari satu urutan peristiwa yang diikuti sampai cerita berakhir (bukan selesai, sebab banyak cerpen, juga novel, yang tidak berisi penyelesaian yang jelas, penyelesaian diserahkan kepada interpretasi pembaca) (Nurgiyantoro, 2005: 12). Plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, tiap kejadian dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa

commit to user

satu disebabkan oleh peristiwa lain atau peristiwa satu menyebabkan peristiwa lain (Ismawati, 2013: 72). Terdapat ungkapan yang memperkuat pendapat tersebut bahwa pemahaman dan penghayatan cerita didasari oleh alur cerita (plot) yang menunjukkan jalinan sebab akibat (Wardani, 2009: 39). Jenis plot ada tiga menurut Nurgiyantoro (2005: 154-156), yaitu:

a) Plot lurus yaitu suatu plot yang peristiwa-peristiwa yang dikisahkan bersifat kronologis dan urut. Mulai dari dari tahap awal, tengah, dan akhir.

b) Plot sorot balik yaitu urutan kejadian yang dikisahkan dalam karya fiksi tidak bersifat kronologis, cerita tidak mulai dari awal.

c) Plot campuran yaitu urutan kejadian campuran antara plot lurus dan sorot balik. Secara garis besar plot sebuah novel mungkin lurus, namun di dalamnya betapapun kadar kejadiannya, sering terjadi kejadian sorot balik.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa plot merupakan suatu urutan kejadian yang menunjukkan keterkaitan sebab akibat di dalam cerita.

Plot memiliki tiga jenis, yaitu lurus, sorot balik, maupun campuran.

Plot cerpen umumnya tunggal karena hanya menceritakan sepotong kisah kehidupan.

4) Penokohan

Konflik yang membangun cerita dari awal sampai akhir bermula dari tokoh-tokoh karena memiliki watak atau kepentingan yang berbeda (Wardani, 2009: 40). Penokohan yakni penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh oleh pengarangnya (Ismawati, 2013:

70). Oleh karena itu, untuk membangun sebuah cerita penggambaran tokoh harus logis dan masuk akal. Penokohan dibagi menjadi tiga jenis (Wardani, 2009: 40). Ketiga jenis penokohan tersebut yaitu:

commit to user a) Tokoh Protagonis dan Antagonis

Tokoh protagonis adalah tokoh yang merupakan mengenjawantahan norma-norma dan nilai-nilai. Hal ini kebalikan dengan sifat tokoh antagonis.

b) Tokoh Wirawan dan Antiwirawan

Tokoh wirawan pada umunya memiliki keagungan pikiran dan keluhuran budi yang tercermin pada pernyataan, cita-cita, dan tindakan yang mulia. Berbeda dengan tokoh antiwirawan yang memiliki pribadi rendah, jahat, penghasut, dan culas.

c) Tokoh Bulat dan Tokoh Sederhana

Tokoh bulat memiliki berbagai dimensi watak. Hal ini karena tokoh dengan watak kompleks atau tidak bersifat hitam putih. Berbeda dengan tokoh sederhana yang memiliki watak statis, sederhana, tidak kompleks dan bersifat hitam putih.

5) Sudut Pandang

Dalam menciptakan sebuah karya sastra, pengarang menggunakan sudut pandang atau cara pengarang berposisi dalam bercerita (Wardani, 2009: 43). Sudut pandang atau pusat pengisahan adalah suatu posisi penempatan diri pengarang dalam cerita, atau di mana ia melihat peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita (Semi, 1993: 57). Artinya, sudut pandang merupakan salah satu cara pengarang untuk menempatkan diri dalam bercerita. Semi (1993: 57) menambahkan bahwa dalam sudut pandang terdapat beberapa jenis pusat pengisahan, yaitu:

a) Pengarang sebagai tokoh cerita

Pengarang sebagai tokoh cerita bercerita tentang keseluruhan atau peristiwa terutama yang menyangkut diri tokoh. Tokoh utama banyak menjelaskan tentang dirinya, perasaan, dan pikirannya namun tidak tahu mengenai peristiwa lain yang sedang terjadi.

commit to user b) Pengarang sebagai Tokoh Sampingan

Tokoh yang bercerita dalam hal ini adalah seorang tokoh sampingan yang menceritakan peristiwa yang bertalian, terutama dengan tokoh utama cerita.

c) Pengarang sebagai orang ketiga (pengamat)

Pengarang sebagai orang ketiga yang berada di luar cerita bertindak sebagai pengamat sekaligus narator yang menjelaskan peristiwa yang berlangsung serta suasana perasaan dan pikiran para pelaku cerita.

d) Pengarang sebagai pemain dan narator

Pemain yang berindak sebagai pelaku utama cerita, dan sekaligus sebagai narator yang menceritakan tentang orang lain disamping tentang dirinya, bisa masuk keluar cerita.

6) Gaya Bahasa

Gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa. Gaya bahasa memungkinkan kita dapat menilai pribadi, watak, dan kemampuan seseorang yang menggunakan bahasa itu (Keraf, 2002: 113).

2. Hakikat Stilistika

a. Pengertian Stilistika

‘Style’, ‘stail’ atau ‘gaya’, yaitu cara yang khas dipergunakan oleh seseorang untuk mengutarakan atau mengungkapkan diri gaya pribadi (Satoto, 2012: 35). Stilistika (stylistic) adalah ilmu tentang gaya, sedangkan stil (style) secara umum sebagaimana akan dibicarakan secara lebih luas pada bagian berikut adalah cara-cara yang khas, bagaimana segala sesuatu diungkapkan dengan cara tertentu, sehingga tujuan yang dimaksudkan dapat dicapai secara maksimal (Ratna, 2013: 3). Stilistika, ilmu gaya bahasa, juga diberi definisi yang bermacam-macam, tetapi pada prinsipnya selalu meneliti pemakaian bahasa yang khas atau istimewa, yang merupakan ciri khas seorang penulis, aliran sastra dan lain-lain atau pula yang menyimpang dari bahasa yang dianggap normal,

commit to user

baku dan lain-lain (Teeuw, 1984: 72). Gaya bahasa yang digunakan seorang pengarang dalam karyanya tidak langsung menggambarkan sikap pengarang tersebut (Endraswara, 2003: 50). Artinya, sifat dan sikap pengarang sangat berpengaruh dalam karyanya. Hampir sama dengan salah satu teori yang mengungkapkan bahwa stilistika adalah wujud dari cara pengarang untuk menggunakan sistem tanda yang sejalan dengan gagasan yang akan disampaikan (Aminuddin, 1995: 68).

Stilistika sebagai cabang ilmu sastra yang meneliti mengenai gaya bahasa dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni stilistika deskriptif dan stilistika genetis (Satoto, 2012: 37). Stilistika deskriptif mendekati style sebagai keseluruhan daya ungkapan psikis yang terkandung dalam suatu bahasa, dan meneliti nilai-nilai ekspresif khusus yang terkandung dalam suatu bahasa, yaitu secara morfologis, sintaksis, dan semantis. Berbeda dengan stilistika genetis yang memandang style sebagai suatu ungkapan yang khas pribadi. Lewat analisis terperinci (motif dan pilihan kata) terhadap sebuah karya sastra (Satoto, 2012: 37).

Secara garis besar, gaya bahasa sastra dapat digolongkan ke dalam dua, yakni stilistika deskriptis dan genetis (Endraswara, 2003: 73). Stilistika deskriptif mendekati gaya bahasa sebagai keseluruhan ekspresi kejiwaan yang terkandung dalam suatu bahasa dan meneliti nilai-nilai ekspresitas khusus yang terkandung dalam bahasa, yaitu secara morfologis, sintaksis, dan semantis. Adapun stilistika genetis, adalah gaya bahasa individual yang memandang gaya bahasa sebagai suatu ungkapan yang khas pribadi (Endraswara, 2003: 73). Dapat dikatakan jika stilistika deskriptif menganalisis sarana bahasa dalam karya sastra saja, sedangkan stilistika genetis mempertimbangkan faktor pengarang dalam menulis karya sastranya.

Stilistika adalah penggunaan gaya bahasa secara khusus dalam karya sastra. Gaya bahasa tersebut mungkin disengaja dan mungkin pula timbul serta merta ketika pengarang mengungkapkan idenya

commit to user

(Endraswara, 2003: 73). Hal hampir serupa juga diungkapkan oleh Aghagolzade & Dehghan (2012: 2) bahwa:

“Stylistics is the study of style. It can be viewed in several ways.

This variety in it is because of the basic effects of linguistics and literary criticism”.

Selain untuk menganalisis penggunaan gaya bahasa dalam suatu karya sastra, kajian stilistika dalam karya sastra memiliki tujuan seperti yang dinyatakan oleh Al-Ma’ruf (2010: 4) bahwa:

“Penelitian stilistika karya sastra meliputi bentuk pemaparan gagasan, peristiwa, atau suasana tertentu pada karya sastra dengan mengkaji potensi-potensi bahasa yang eksploitasi dan dimanipulasi pengarang untuk tujuan estetis.”

Pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kajian stilistika adalah sebuah kajian gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra. Gaya bahasa dapat dibedakan menjadi empat macam berdasarkan titik tolak yang digunakan (Keraf, 2002: 101), yaitu:

1) Gaya Bahasa Berdasarkan Pilihan Kata

Gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, gaya bahasa mempersoalkan kata mana yang paling tepat dan sesuai untuk posisi-posisi tertentu.

Dalam bahasa standar (bahasa baku) dapat dibedakan menjadi tiga yaitu, bahasa resmi, gaya bahasa tak resmi, dan gaya bahasa percakapan (Keraf, 2002: 117).

2) Gaya Bahasa Berdasarkan Nada

Gaya bahasa berdasarkan nada didasarkan pada sugesti yang dipancarkan dari serangkaian kata-kata yang terdapat dalam sebuah wacana. Gaya bahasa dilihat dari sudut nada yang terkandung dalam sebuah wacana, dibagi menjadi tiga yaitu, gaya sederhana, gaya mulia dan bertenaga, dan gaya menengah (Keraf, 2002: 121).

commit to user

3) Gaya Bahasa Berdasarkan Struktur Kalimat

Struktur kalimat yang dimaksud di sini adalah kalimat bagaimana tempat sebuah unsur kalimat yang dipentingkan dalam kalimat tersebut (Keraf, 2002: 124). Berdasarkan struktur kalimat dapat dihasilkan gaya-gaya bahasa seperti klimaks, antiklimaks, paralelisme, antitetis, dan repetisi (Keraf. 2002: 124-129).

4) Gaya Bahasa Berdasarkan Langsung Tidaknya Makna

Gaya bahasa berdasarkan makna diukur dari langsung tidaknya makna, yaitu apakah acuan yang dipakai masih mempertahankan makna denotatifnya atau sudah ada penyimpangan (Keraf, 2002:

129). Oleh karena itu, gaya bahasa ini dapat dijadikan dua jenis, yaitu gaya langsung atau retoris dan bahasa kiasan (Keraf, 2002:

130-145).

b. Aspek Kajian Stilistika

Stilistika merupakan sebuah cabang ilmu yang mengkaji mengenai gaya bahasa melalui ungkapan dan sistem tanda. Cara pengungkapan tersebut bisa meliputi setiap aspek kebahasaan seperti diksi, penggunaan bahasa kias, bahasa pigura (figurative language), struktur kalimat, bentuk-bentuk wacana, dan sasaran retrorika yang lain (Satoto, 2012: 35). Hal hampir sama dengan salah satu teori bahwa stile ditandai oleh ciri-ciri formal kebahasaan seperti pilihan kata, struktur kalimat, bentuk-bentuk bahasa figuratif, penggunaan kohesi dan lain-lain (Nurgiyantoro, 2005: 276). Semua teknik untuk membuat penekanan dan kejelasan dapat dimasukkan dalam wilayah stilistika.

Teknik-teknik ini misalnya adalah metafora yang ada di semua bahasa, bahkan dalam bahasa primitif, semua bentuk retorik, dan pola sintaksis (Wallek & Warren, 1990: 223). Bilal & Cheema (2012) mengungkapkan bahwa:

“Style or stylistic variations may also be analyzed in linguistic terms for example sentence types, phonological devices, lexical

commit to user

varieties, morphological varieties, rhetorical terms, semantic terms, and even semiotic terms and utterance”.

Gaya bahasa mencakup diksi (pilihan kata/leksikal), struktur kalimat, majas, dan citraan, pola rima, matra yang digunakan seorang sastrawan atau yang terdapat dalam karya sastra, hal tersebut diungkapkan oleh Sudjiman (dalam Al-ma’ruf, 1995: 13). Stilistika modern menganalisis ciri-ciri formal, diantaranya (1) fonologi, seperti: pola-pola bunyi ujaran, sajak, dan irama, (2) sintaksis, seperti: tipe-tipe struktur kalimat, (3) leksikal meliputi kata-kata abstrak dan kongkret, frekuensi relatif kata benda, kata kerja, kata sifat, dan (4) retorika yaitu ciri penggunaan bahasa kiasan (figuratif) dan perumpamaan (Ratna, 2013: 22). Penelitian gaya bahasa dapat dilihat dari tiga aspek, pertama melihat dari sudut penulis, dengan mempelajari kedalaman penulis dalam menampilkan gaya bahasa. Ada di antara penulis yang memiliki gaya pribadi dan khas, dan ada pula penulis yang mencoba mengekor gaya bahasa orang.

Kedua, dilihat dari ciri teks sastra, dengan cara mempelajari dan mengkatagorikan gaya bahasa yang tampil dalam teks. Ketiga, gaya bahasa yang dihubungkan dengan kesan yang diperoleh dari khalayak (Endraswara, 2003: 74).

Kajian stilistika dapat mengkaji penggunaan macam-macam gaya bahasa. Sasaran kajian stilistika pada penelitian ini memfokuskan pada penggunaan diksi, citraan, dan majas. Ketiganya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Penulis untuk menggambarkan sesuatu yang imajinatif menjadi konkret dibutuhkan ketiga unsur tersebut. Keterampilan penulis dalam memilih kata atau disebut diksi, akan mempengaruhi karya sastra yang dibuatnya. Hal ini karena pemilihan kata yang digunakan akan menimbulkan perasaan emotif melalui citraan, majas, dan diksi itu sendiri.

commit to user 1) Diksi

Karya sastra yang berbetuk puisi maupun prosa membutuhkan pilihan kata yang tepat untuk digunakan. Diksi berarti pemilihan kata (Semi, 1993: 121). Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata-kata yang dilakukan oleh pengarang dalam karyanya.

Sama halnya dengan prosa berjenis cerpen, diksi merupakan hal yang penting bagi pengarang untuk membuat cerpen (Al-Ma’ruf, 2010: 29). Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi persoalan fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan (Keraf, 2002: 22). Ada tiga kesimpulan utama mengenai diksi. Pertama, pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata- kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan. Kedua, pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan. Ketiga, pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosa kata atau perbendaharaan kata bahasa itu (Keraf, 2002: 24). Gaya pemilihan kata/kata-kata dalam karya sastra adalah cara penggunaan kata/kata-kata dalam teks sastra sebagai alat untuk menyampaikan gagasan dan nilai estetis tertentu (Aminuddin, 1993: 201).

Dapat disimpulkan bahwa diksi merupakan sebuah kemampuan memilih kata untuk menggambarkan suatu hal. Baik untuk memperkuat pengimajian, pendiskripsian, dan gagasan. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul Kajian Stilistika Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas Suami Hilang dan Relevansinya sebagai Bahan Ajar di Kelas XI SMA memfokuskan pada penggunaan diksi berupa makna denotatif dan konotatif.

Jika membicarakan makna denotatif, maka tidak akan lepas dengan makna konotatif. Perbedaan keduanya adalah ada atau tidaknya “nilai rasa” yang melekat pada sebuah kata, hal etrsebut

commit to user

diungkapkan oleh Larson (1988) dan Lahrer (1974) (dalam Chaer, 1993 :172).

a) Makna Denotatif

Makna denotatif disebut juga dengan beberapa istilah lain seperti: makna denotasional, makna kognitif, makna ideasional, makna refrensial, atau makna proposional. Keraf menambahkan disebut makna denotasional, refrensial, konseptual, atau ideasional, karena makna itu menunjuk (denote) kepada suatu referen, konsep, atau ide tertentu dari suatu referen (Keraf, 2002: 28). Denotasi adalah pengertian yang menunjuk benda atau hal yang diberi nama dengan kata itu, disebutkan, atau diceritakan, pendapat tersebut diungkapkan oleh Altenbernd (dalam Pradopo, 1997: 58). Kata konkret merupakan kata-kata yang dapat melukiskan dengan plastis, menggambarkan suatu gagasan penulis yang akan dikemukakan (Al-Ma’ruf, 2010: 103). Al-Ma’ruf menambahkan penggambaran tersebut memanfaatkan penggunaan citraan agar pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dilukiskan pengarang. Artinya, makna denotatif merupakan sebuah pengungkapan makna yang memiliki arti sesungguhnya dengan jelas, tanpa menimbulkan bentuk makna yang lain.

b) Makna Konotatif

Kumpulan asosiasi-asosiasi perasaan yang terkumpul dalam kata diperoleh dari setting yang dilukiskan itu disebut konotasi (Pradopo, 1997: 59). Pendapat tersebut menjelaskan bahwa makna konotatif merupakan makna kata yang mengandung rasa emotif di dalamnya. Konotasi atau makna konotatif disebut juga makna konotasional, makna emotif, atau makna evaluatif (Keraf, 2002: 28). Kadar emosi dan makna konotasi pada sastra lebih dominan. Hal ini disebabkan

commit to user

pengungkapan bahasa di dalam sastra mempunyai tujuan estetik di samping mengungkapkan sesuatu secara tidak langsung (Nurgiyantoro, 2005: 274). Al-Ma’ruf (2010: 94) berpendapat bahwa:

“Kata konotatif adalah kata yang mengandung makna komunikatif yang terlepas dari makna harfiah yang didasarkan atas perasaan dan atau pikiran pengarang atau persepsi pengarang tentang sesuatu yang dibahasakan”.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa makna konotatif adalah suatu jenis makna di mana stimulus dan respons mengandung nilai-nilai emosional. Artinya, makna konotatif dapat menimbulkan tanggapan yang berbeda setiap orang. Hal ini karena disebabkan oleh stimulus dan respon yang mengandung nilai-nilai emosional.

2) Citraan

Mengambarkan sesuatu melalui ungkapan biasanya akan dapat diungkapkan dengan baik melalui ungkapan yang dapat merangsang indra manusia. Salah satu hal tersebut terdapat pada citraan. Citra merupakan sebuah gambaran pengalaman indera yang diungkapkan lewat kata-kata, gambaran berbagai pengalaman sensoris yang dibangkitkan oleh kata-kata (Nurgiyantoro, 2005:

304). Dalam psikologi, kata “citra” berarti reproduksi mental, suatu ingatan masa lalu yang bersifat indriawi dan berdasarkan persepsi dan tidak selalu bersifat visual (Wellek & Warren, 1990: 236).

Setiap gambar pikiran disebut citra atau imaji (image) (Pradopo, 1997:80). Dapat dikatakan bahwa citraan adalah ungkapan yang bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu melalui kelima indera manusia.

Macam citraan itu sendiri meliputi kelima jenis indera manusia: citraan penglihatan (visual), pendengaran (auditoris), gerakan (kinestetik), rabaan (taktil ternal), dan penciuman

commit to user

(olfaktori), namun pemanfaatan dalam sebuah karya tidak sama intensitasnya (Nurgiyantoro, 2005: 304). Terdapat teori yang berbeda mengenai citraan yang membagi menjadi tujuh jenis yaitu, citra penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, penciuman, pemikiran/intelektual dan gerak (Pradopo, 1997: 81). Pada pendapat tersebut terdapat citraan pemikiran dan pengecap yang tidak diungkapkan oleh Nurgiyantoro. Teori lain mengatakan bahwa terdapat tujuh jenis citraan sama dengan teori Pradopo, yaitu penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, gerak, pengecap, dan intelektual (Al-Ma’ruf, 2010: 195-210).

a) Citraan Penglihatan

Citraan yang timbul oleh penglihatan disebut citraan penglihatan.

Pelukisan karakter tokoh, misalnya keramahan, kemarahan, kegembiraan dan fisik (kecantikan, keseksian, keluwesan, keterampilan, kejantanan, kekuatan, dan ketegapan), sering dikemukakan pengarang melalui citraan visual ini (Al-Ma’ruf, 2010: 195).

b) Citraan Pendengaran

Citraan pendengaran dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan bunyi suara Altenbernd (dalam Pradopo, 1997: 82).

c) Citraan Perabaan

Citraan untuk menggugah imajinasi kepada pembaca dengan memberikan pengalaman indra perabaan disebut citraan perabaan atau taktil (Al-Ma’ruf, 2010: 195).

d) Citraan Penciuman

Citraan yang memberikan pembayangan pada indra penciuman merupakan citraan penciuman (Al-Ma’ruf, 2010: 203).

e) Citraan Gerak

Citraan gerak merupakan pelukisan suatu gerakan pada umumnya, atau pelukisan yang sesungguhnya tidak bergerak tetapi dapat bergerak (Al-Ma’ruf, 2010: 204). Citraan gerak

commit to user

menggambarkan sesuatu yang sesungguhnya tidak bergerak, tetapi dilukiskan sebagai dapat bergerak, atatupun gambaran gerak pada umunya (Pradopo, 1997: 87).

f) Citraan Pengecap

Citraan Pengecap adalah pelukisan imajinasi yang ditimbulkan oleh pengalaman indra pengecap yaitu lidah (Al-Ma’ruf, 2010:

207).

g) Citraan Intelektual

Citraan yang dihasilkan melalui asosiasi-asosiasi intelektual disebut citraan intelektual (Al-Ma’ruf, 2010: 210).

3) Majas

Majas merupakan suatu unsur yang tidak lepas dari sebuah karya sastra. Hal ini karena penggunaan majas sangat penting untuk membuat karya sastra menjadi lebih indah dan menarik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Willis (1966: 241) bahwa:

“Figurative language, then is language wrenched from its literal meaning that is, it cannot be true literally”.

Untuk mengkonkritkan dan menghidupkan karangan kita dapat menggunakan majas (figure of speech) (Moeliono, 1989:

175). Pemajasan merupakan gaya yang sengaja mendayagunakan penuturan dengan pemanfaatan bahasa kias (Al-Ma’ruf, 2010:

162). Terdapat pendapat lain yang menyebut majas sebagai kiasan atau perlambangan. Kiasan atau perlambangan atau disebut juga juga perumpamaan biasanya dibentuk dengan memperhatikan adanya persamaan sifat, keadaan, bentuk, warna, tempat, dan waktu diantara dua benda yang dibandingkan (Semi, 1993: 50).

Yeibo (2012: 1) berpendapat bahwa:

“The role played by figurative language in encoding the meaning of a literary text cannot be over emphasized.

Specifically, it serves both functional and artistic purposes.

commit to user

This infers that, figurative language acts as semantic signifiers in texts and also helps the literary artist in achieving beauty in form”.

Pemajasan (figure of speech) merupakan teknik pengungkapan bahasa, pegayabahasaan, yang maknanya tidak menunjuk pada makna harfiah kata-kata yang mendukungnya, melainkan pada makna yang ditambahkan, makna yang tersirat (Nurgiyantoro, 2005: 297). Majas (figure of speech) adalah pilihan kata tertentu sesuai dengan maksud penulis dalam memperoleh aspek keindahan (Ratna, 2013: 164). Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa majas adalah penggunaan kata-kata yang memiliki makna bukan sebenarnya untuk menghidupkan suatu karangan. Pemanfaatan majas sendiri untuk memberikan nilai estetis pada karya sastra.

Majas sendiri memiliki beberapa macam. Setiap macamnya masih terdapat berbagai macam pengelompokkannya. Majas dibedakan menjadi empat kelompok (Ratna, 2013: 3). Keempat macam majas tersebut, yaitu majas penegasan, majas perbandingan, majas pertentangan, dan majas sindiran.

a) Majas Penegasan (1) Aferesis

Aferesis adalah majas yang menghilangkan huruf atau suku kata di awal (Ratna, 2013: 439).

(2) Aforisme

Aforisme adalah majas yang menggunakan kebenaran umum atau kata-kata arif (Ratna, 2013: 439).

(3) Alonim

Alonim merupakan majas dengan varian nama (Ratna, 2013:

439).

commit to user (4) Anagram

Anagram merupakan majas yang terdapat pertukaran huruf dalam kata sehingga memimbulkan kata dengan makna lain (Ratna, 2013: 439).

(5) Antiklimaks

Majas antiklimaks adalah majas yang memiliki pernyataan merurun secara berturut-turut (Ratna, 2013: 440).

(6) Apofasis atau Preterisio

Apofisis atau disebut juga preterisio merupakan sebuah gaya di mana penulis atau pengarang menegaskan sesuatu, tetapi tampaknya menyangkal. Bepura-pura membiarkan sesuatu berlalu, tetapi sebenarnya menekankan hal itu. Berpura-pura melindungi atau menyembunyikan sesuatu, tetapi sebenarnya memamerkannya (Keraf, 2002: 130). Terdapat pula pendapat bahwa majas apofasis adalah majas yang seolah-olah mengingkari apa yang sudah dijelaskan (Ratna, 2013: 440).

(7) Aposiopesis

Aposiopesis adalah majas yang terdapat penghentian di tengah- tengah kalimat (Ratna, 2013: 440).

(8) Arkahaisme

Arkhaisme merupakan majas yang menggunakan kata-kata yang sudah usang atau lama (Ratna, 2013: 440).

(9) Bombastis

Bombastis adalah majas yang menggunakan keterangan yang berlebihan (Ratna, 2013: 440).

(10) Elipsis

Elipsis adalah suatu gaya yang berwujud menghilangkan suatu unsur kalimat yang dengan mudah dapat diisi atau ditafsirkan sendiri oleh pembaca atau pendengar, sehingga struktur gramatikal atau kalimatnya memenuhi pola yang berlaku (Keraf, 2002: 132). Pendapat hampir sama juga mengatakan bahwa

commit to user

majas elipsis merupakan majas yang tidak lengkap kalimatnya (Ratna, 2013: 440).

(11) Enumerasio

Enumerasio adalah majas yang menyebutkan beberapa peristiwa saling berhubungan, disebut satu per satu (Ratna, 2013: 440).

(12) Ekslamasio

Ekslamasio adalah majas yang menggunakan kata seru seperti wah, aduh, amboi, astaga, awas dan sebagainya (Ratna, 2013:

440).

(13) Interupsi

Interupsi merupakan majas yang menyisipkan kelompok kata tertentu (Ratna, 2013: 440).

(14) Inversi/Anastrof

Inversi merupakan majas yang susunan kalimatnya terbalik (Ratna, 2013: 440). Teori hampir sama juga mengungkapkan bahwa anastrof adalah semacam gaya retoris yang diperoleh dengan pembalikan susunan kata yang biasa dalam kalimat (Keraf, 2002: 130).

(15) Invokasi

Majas invokasi yaitu majas yang menggunakan kata seru untuk memohon kepada Tuhan (Ratna, 2013: 441).

(16) Klimaks

Majas klimaks yaitu majas yang menyebutkan urutan menuju puncak (Ratna, 2013: 441).

(17) Kolokasi

Kolokasi merupakan asosiasi permanen satu kata dengan kata yang lain (Ratna, 2013: 441).

(18) Koreksio

Koreksio adalah suatu gaya bahasa yang berwujud, mula-mula menegaskan sesuatu, tetapi kemudian memperbaikinya (Keraf, 2002: 135).

commit to user (19) Paralelisme

Paralelisme merupakan kesejajaran kata-kata atau frasa, dengan fungsi yang sama (Ratna, 2013: 441).

(20) Pararima

Pararima adalah perulangan konsonan awal dan akhir dalam kata-kata tertentu (Ratna, 2013: 441).

(21) Pleonasme

Suatu acuan disebut pleonasme bila kata yang berlebihan itu dihilangkan, artinya tetap utuh (Keraf, 2002: 133).

(22) Preterio

Preterio merupakan majas yang menyembunyikan maksud yang sesungguhnya (Ratna, 2013: 441).

(23) Repetisi

Majas repetisi merupakan perulangan kata atau kelompok kata (Ratna, 2013: 441). Majas ini masih dibagi menjadi beberapa jenis lagi diantaranya yaitu:

(a) Aliterasi adalah perulangan konsonan awal.

(b) Anadiplosis adalah kata atau kelompok kata terakhir diulang pada kalimat berikut, seperti pantun berkait.

(c) Anafora adalah kata atau kelompok kata pertama diulang pada baris kedua.

(d) Antanaklasis adalah perulangan dengan makna berlainan.

(e) Asonansi adalah perulangan bunyi vokal.

(f) Epanalepsis adalah kata pertama diulang pada akhir kalimat.

(g) Epifora adalah perulangan pada akhir kalmat secara berurutan.

(h) Epizeuksis adalah perulangan langsung pada kalimat.

(i) Katafora adalah perulangan melalui pronomina disusul oleh anteseden.

(j) Kiasmus adalah perulangan dengan skema a-b-a-b.

commit to user

(k) Mesodiplosis adalah perulangan di tengah baris.

(l) Simploke adalah perulangan pada awal dan akhir baris, dalam beberapa baris.

(m) Tautotes adalah perulangan dalam sebuah konstruksi.

(24) Retoris

Retoris merupakan kalimat tanya yang tanpa memerlukan jawaban (Ratna, 2013: 443).

(25) Sigmatisme

Sigmatis merupakan perulangan bunyi ‘s’ untuk menimbulkan efek tertentu (Ratna, 2013: 443).

(26) Silepsis

Silepsis adalah penggunaan satu kata dengan banyak makna dalam konstruksi sintaksis yang berbeda (Ratna, 2013: 443).

(27) Sintedon

Sintedon adalah penjelasan kata-kata setara secara berturut-turut (Ratna, 2013: 443). Majas sindeton dapat dibagi menjadi dua yaitu:

(a) Asindeton adalah penjelaskan kata-kata setara tanpa kata penghubung.

(b) Polisindeton adalah menjelaskan kata-kata setara menggunakan kata penghubung.

(28) Sinkope

Sinkope adalah majas yang menghilangkan suatu suku kata di tengah kata (Ratna, 2013: 444).

(29) Tautologi

Tautologi adalah perulangan kata, kelompok kata, atau sinonimnya, yang kadang-kadang tidak perlu (Ratna, 2013:

444). Suatu acuan itu disebut tautologi kalau kata yang berlebihan itu sebenarnya mengandung perulangan dari sebuah kata yang lain (Keraf ,2002: 133).

commit to user (30) Zeugma

Zeugma adalah majas yang seolah-olah tidak logis dan tidak gramatikal, rancu (Ratna, 2013: 444).

b) Majas Perbandingan (1) Alegori

Alegori adalah suatu cerita singkat yang mengandung kiasan (Keraf, 2002: 140). Berbeda dengan Ratna (2013: 444) yang mengemukakan bahwa alegori adalah perbandingan dengan alam secara utuh.

(2) Alusio

Alusio adalah majas dengan ungkapan, peribahasa, atau sampiran pantun (Ratna, 2013: 444).

(3) Antonomasia

Antonomasia adalah sebutan untuk menggantikan nama orang (Ratna, 2013: 444). Antonomasia juga merupakan sebuah bentuk khusus dari sinekdoke yang berwujud penggunaan sebuah epiteta untuk menggantikan nama diri, atau gelar resmi, atau jabatan untuk menggantikan nama diri (Keraf, 2002: 142).

(4) Disfemisme

Disfemisme adalah majas yang meninjolkan kekurangan tokoh (Ratna, 2013: 444).

(5) Epitet

Epitet (epiteta) adalah semacam acuan yang menyatakan suatu sifat atau ciri yang khusus dari seseorang atau sesuatu hal (Keraf, 2002: 141).

(6) Eponim

Eponim adalah suatu gaya di mana seseorang yang namanya begitu sering dihubungkan dengan sifat tertentu, sehingga nama itu dipakai untuk menyatakan sifat itu (Keraf, 2002: 141).

(7) Eufemismus

Eufemismus adalah semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan

commit to user

yang tidak menyinggung perasaan orang, atau ungkapan- ungkapan yang halus untuk menggantikan acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina, menyinggung perasaan atau mensugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan (Keraf, 2002:

132).

(8) Hipalase

Hipalase adalah semacam gaya bahasa di mana sebuah kata tertentu dipergunakan untuk menerangkan sebuah kata, yang seharusnya dikenakan pada sebuah kata yang lain. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa hipalase adalah suatu kebalikan dari suatu relasi alamiah antara dua komponen gagasan (Keraf, 2002: 142).

(9) Hiperbol

Hiperbol adalah semacam gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan, dengan membesar-besarkan sesuatu (Keraf, 2002: 135).

(10) Litotes

Litotes adalah semacam gaya bahasa yang dipakai untuk menyatakan sesuatu dengan tujuan merendahkan diri. Sesuatu hal dinyatakan kurang dari keadaan sebenarnya. Atau suatu pikiran dinyatakan dengan menyangkal lawan kata (Keraf, 2002:

132).

(11) Metafora

Metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat (Keraf, 2002:

138).

(12) Metonimia

Metonimia adalah suatu gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain, karena mempunyai pertalian yang sangat dekat (Keraf, 2002: 142).

commit to user (13) Onomatope

Onomatope adalah majas yang menggunakan tiruan bunyi (Ratna, 2013: 445).

(14) Paranomasia

Pananomaisa adalah kata yang sama tetapi menampilkan makna yang berbeda (Ratna, 2013: 445).

(15) Perifrasis

Perifrasis adalah gaya yang mirip dengan pleonasme, yaitu mempergunakan kata lebih banyak dari yang diperlukan.

Perbedaannya terletak dalam hal bahwa kata-kata yang berkelebihan itu sebenarnya dapat diganti dengan satu kata saja (Keraf, 2002: 134).

(16) Personifikasi

Personifikasi adalah semacam gaya bahasa kiasan yang mengambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan (Keraf, 2002: 140).

(17) Simbolik

Simbolik adalah majas yang membandingkan dengan simbol (Ratna, 2013: 446).

(18) Persamaan atau Simile

Persamaan atau simile adalah perbandingan yang bersifat eksplisit. Perbandingan yang bersifat eksplisit ialah bahwa ia langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal yang lain (Keraf, 2002: 138).

(19) Sinekdoke

Sinekdote adalah semacam bahasa figuratif yang mempergunakan sebagian dari sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhan (pars prototo) atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian (tatum proparte) (Keraf, 2002:

142).

commit to user (20) Sinestesia

Sinestesia adalah majas yang menggunakan beberapa indra manusia (Ratna, 2013: 446).

(21) Tropen

Tropen adalah istilah lain dengan makna sejajar (Ratna, 2013:

446).

c) Majas Pertentangan (1) Anakronisme

Anakronisme adalah majas yang tidak sesuai dengan peristiwa (Ratna, 2013: 446).

(2) Antitesis

Antitesis adalah majas dengan ungkapan yang berlawanan di dalamnya (Ratna, 2013: 446).

(3) Kontradiksio

Kontradiksio adalah majas dengan ungkapan berlawanan namun secara situasional (Ratna, 2013: 447).

(4) Oksimoron

Oksimoron adalah gaya bahasa yang mengandung pertentangan dengan mempergunakan kata-kata yang berlawanan dalam frasa yang sama, dan sebab itu sifatnya lebih padat dan tajam dari paradoks (Keraf, 2002: 136).

(5) Okupasi

Okupasi adalah majas yang bertentangan dengan penjelasan (Ratna, 2013: 447).

(6) Paradoks

Paradoks adalah semacam gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada (Keraf, 2002: 136).

(7) Prolepsis atau Antisipasi

Prolepsis atau antisipasi adalah semacam gaya bahasa di mana orang mempergunakan lebih dahulu kata-kata atau sebuah kata

commit to user

sebelum peristiwa atau gagasan yang sebenarnya terjadi (Keraf, 2002: 134).

d) Majas Sindiran (1) Antifrasis

Antifrasis adalah semacam ironi yang berwujud penggunaan sebuah kata dengan makna kebalikannya, yang bisa saja dianggap sebagai ironi sendiri, atau kata-kata yang dipakai untuk menangkal kejahatan, roh jahat, dan sebagainya (Keraf, 2002: 144).

(2) Inuendo

Inuendo adalah semacam sindiran dengan mengecilkan kenyataan yang sabenarnya. Ia menyatakan kritik sugesti yang tidak langsung dan sering tampaknya tidak menyakitkan hati kalau dilihat sambil lalu (Keraf, 2002: 144).

(3) Ironi

Ironi atau sindiran adalah suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya (Keraf, 2002: 143).

(4) Permainan Kata

Permainan kata adalah sindiran disertai humor dengan cara mengubah urutan kata (Ratna, 2013: 447).

(5) Sinisme

Sinisme yang diartikan sebagai suatu sindiran yang berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati (Keraf, 2002: 143).

(6) Sarkasme

Sarkasme yang merupakan suatu acuan yang lebih kasar dari ironi dan sinisme. Ia adalah suatu acuan yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir (Keraf, 2002: 143).

Nurgiyantoro memasukkan majas ke dalam unsur retorika yang berupa pemajasan dan penyiasatan struktur (Nurgiyantoro,

commit to user

2005: 297). Pemajasan merupakan gaya yang sengaja mendayagunakan penuturan dengan memanfaatkan bahasa kias.

Bahasa kias tersebut dibedakan menjadi dua, yakni perbandingan dan persamaan yang dapat berupa simile, metafora, dan personifikasi. Namun, adapula bentuk majas berupa metonimi, sinekdoke, hiperbola, dan paradoks (Nurgiyantoro, 297-300).

Berbeda dengan penyiasatan struktur yang merupakan bentuk penyimpangan, namun disengaja disusun secara demikian agar memperoleh efek tertentu, khususnya efek estetis. Terdapat gaya bahasa yang terlahir dari penyiasatan struktur, yaitu repetisi, paralelisme, anafora, polisindeton, asindeton, antitesis, aliterasi, klimaks, antiklimaks, dan pertanyaan retoris (Nurgiyantoro, 2005:

301-302).

a) Pemajasan (1) Simile

Simile menyaran pada adanya perbandingan yang langsung dan eksplisit, dengan mempergunakan kata-kata tugas tertentu sebagai penanda keeksplisitan seperti: seperti, bagai, bagaikan, sebagai, laksana, mirip, dan sebagainya (Nurgiyantoro, 2005:

299).

(2) Metafora

Metafora merupakan gaya perbandingan yang bersifat tak langsung dan implisit (Nurgiyantoro, 2005: 299).

(3) Personifikasi

Personifikasi merupakan gaya bahasa yang memberi sifat-sifat benda mati dengan sifat-sifat seperti yang dimiliki manusia sehingga dapat bersikap dan bertingkah laku sebagaimana halnya manusia (Nurgiyantoro, 2005: 299).

b) Penyiasatan Struktur (1) Repetisi

Repetisi dan anafora merupakan dua bentuk gaya pengulangan

commit to user

dengan menampilkan pengulangan kata atau kelompok kata kata yang sama. Kata atau kelompok kata yang diulang dalam repetisi bisa terdapat dalam satu kalimat atau lebih, dan berasa pada posisi awal, tengah, atau tempat lain (Nurgiyantoro. 2005:

302).

(2) Paralelisme

Paralelisme menyaran pada penggunaan bagian-bagian kalimat yang mempunyai kesamaan struktur gramatikal (dan menduduki fungsi yang sama pula) secara berurutan (Nurgiyantoro, 2005:

302).

(3) Antitesis

Antitesis merupakan ide yang bertentangan itu dapat diwujudkan ke dalam kata atau kelompok kata yang berlawanan (Nurgiyantoro, 2005: 303).

(4) Polisindeton dan Asindenton

Polisindeton adalah berupa penggunaan kata tugas tertentu, misal kata “dan”, sedang pada asindenton berupa tanda koma (Nurgiyantoro, 2005: 303).

(5) Aliterasi

Aliterasi adalah penggunaan kata-kata yang sengaja dipilih karena memiliki kesamaan fonem-konsonan, baik di awal mapun di tengah kata (Nurgiyantoro, 2005: 303).

(6) Klimaks dan Antiklimaks

Pada gaya klimaks, urutan penyampaian itu menunjukkan semakin meningkatnya kadar pentingnya gagasan itu, sedang pada antiklimaks bersifat sebaliknya, semakin mengendur (Nurgiyantoro, 2005: 303).

(7) Pertanyaan Retoris

Pertanyaan retoris merupakan sebuah gaya yang menekankan pengungkapan dengan menampilkan semacam pertanyaan yang

commit to user

sebenarnya tak menghendaki jawabannya (Nurgiyantoro, 2005:

303-304).

Kiasan dibagi menjadi dua jenis yaitu kiasan tak langsung dan langsung (Semi, 1993: 50). Kiasan tak langsung antara benda dan perumpamaan dihubungkan dengan kata bagaikan, seperi, bak, dan laksana. Berbeda dengan kiasan langsung yang masih dibedakan menjadi dua golongan yaitu, kiasan persamaan dan hubungan (Semi, 1993: 50). Kiasan persamaan (metafora) masih dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu metafora, personifikasi, hiperbola, litotes, dan eufemismus. Kiasan hubungan (metonimia) terdapat sinekdose pars prototo, sinekdose totem proparte, dan ironi (Semi, 1993: 50-53).

a) Kiasan Persamaan (Metafora) (1) Alegori

Alegori yaitu pemakaian beberapa kiasan secara beruntun.

Semua sifat yang ada pada benda itu dikiaskan (Semi, 1993: 51).

(2) Personifikasi

Personifikasi yaitu mengungkapkan atau mengutarakan sesuatu benda dengan membandingkannya dengan tingkah dan kebiasaan manusia (Semi, 1993: 51).

(3) Hiperbol

Suatu perbandingan atau perlambangan yang dilebih-lebihkan atau dibesar-besarkan (Semi, 1993: 51).

(4) Litotes

Litotes merupakan menyebutkan sesuatu dengan mengurangi kenyataan yang ada dengan maksud merendahkan diri untuk menghormati lawan bicara (Semi, 1993: 52).

(5) Eufemismus

Eufemismus adalah kiasan kesopanan untuk menghaluskan rasa bahasa yang dirasakan kasar, tak sopan, atau tak sedap didengar, atau mungkin dapat menyinggung perasaan pendengar (Semi, 1993: 52).

commit to user b) Kiasan Hubungan (Metonimia) (1) Sinekdose Pars Prototo

Sesuatu yang disebut sebagian sedangkan yang dimaksudkan adalah seluruhnya (Semi, 1993: 52).

(2) Sinekdose Totem Proparte

Sesuatu yang disebutkan keseluruhan sedangkan yang dimaksudkan sebagian (Semi, 1993: 52).

(3) Ironi

Ironi merupakan gaya yang diucapkan mengandung arti kebalikannya (Semi, 1993: 53).

Selain itu, Semi menambahkan bahwa terdapat jenis kiasan lain yaitu inversi, repetisi, koreksi, klimaks, antiklimaks, antitesis, pertanyaan retoris, alusio, paralelisme, sarkasme, simbolik, pleonasme, paradoks, proterito, asindeton, dan polisindeton.

c) Majas Lain (1) Inversi

Penggunaan atau pemakaian kalimat dengan jalan membalikkan subjek dan predikatnya, artinya predikat didahulukan dari subjek (Semi, 1993: 53).

(2) Repetisi

Pengulangan kata yang sudah disebut atau menggantinya dengan sinonimnya dengan maksud memberi tekanan dan mengeraskan arti (Semi, 1993: 53).

(3) Koreksi

Pembetulan terhadap kata yang sengaja diucapkan salah satu maksud menarik perhatian (Semi, 1993: 53).

(4) Klimaks

Pengurutan kata yang maknanya makin meluas, meninggi, atau membesar (Semi, 1993: 54).

commit to user (5) Antiklimaks

Pengurutan kata yang lingkup maknanya makin menurun, mengecil atau menyempit (Semi, 1993: 54).

(6) Antitesis

Susunan pasangan kata yang berlawanan artinya yang diucapkan memberi tekanan atau perhatian (Semi, 1993: 54).

(7) Pertanyaan Retoris

Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban karena jawabannya dianggap sudah jelas (Semi, 1993: 54).

(8) Alusio

Kalimat atau semboyan yang sudah dikenal umum dan diucapkan hanya sebagian saja (Semi, 1993: 54).

(9) Paralelisme

Pengulangan pengucapan kalimat dengan maksud menegaskan kembali atau untuk memberi efek semangat dan kesungguhan (Semi, 1993: 55).

(10) Sarkasme

Sarkasme yaitu sindiran atau ejekan kasar (Semi, 1993: 55).

(11) Simbolik

Penggunaan lambang untuk menyatakan keadaan yang ada persamaannya dengan lambang itu (Semi, 1993: 55).

(12) Pleonasme

Penggunaan kata yang berlebihan untuk menerangkan suatu kata yang sebenarnya kata itu sudah cukup jelas (Semi, 1993: 55).

(13) Paradoks

Kata-kata yang diucapkan berlawanan artinya dengan yang dimaksudkan untuk menghaluskan tuturan (Semi, 1993: 55).

(14) Preterito

Seolah-olah merahasiakan sesuatu tetapi kemudian membukanya juga dengan maksud untuk menarik perhatian pendengar (Semi, 1993: 56).

commit to user (15) Asindeton

Menyebutkan urutan kata tanpa menggunakan kata sambung untuk menunjukkan keseluruhan kata-kata itu, bukan kata demi kata (Semi, 1993: 56).

(16) Polisindeton

Menyebutkan urutan kata-kata dengan menggunakan beberapa kata sambung (Semi, 1993: 55).

Kajian retorik memilah figurative language (bahasa figuratif) menjadi dua jenis, yakni (1) figure of thought: bahasa figuratif yang terkait dengan cara pengolahan dan pembayangan gagasan, dan (2) rhetorical figure: bahasa figuratif yang terkat dengan cara penataan dan pengurutan kata-kata dalam konstruksi kalimat (Aminuddin, 1995: 227).

Pendapat-pendapat di atas walaupun berbeda-beda, namun memiliki beberapa persamaan yang dapat disimpulkan. Majas memiliki banyak macamnya, namun yang paling menonjol adalah penggunaan majas perumpamaan yang fungsinya untuk memberikan nilai estetis pada karya sastra. Selain majas perumpamaan terdapat pula penyiasatan struktur yang merupakan penggunaan kata, frasa, maupun kalimat yang digunakan untuk memperoleh nilai estetis pula. Terdapat pula majas pertentangan yang lebih termasuk ke dalam penyiasatan struktur karena majas di dalamnya lebih menggunakan permainan kata yang berlawanan. Akan tetapi, jenis- jenis majas yang lengkap berdasarkan kiasan dan penyiasatan struktur mengacu pada pendapat Ratna (2003: 3), yaitu majas penegasan, perbandingan, pertentangan, dan sindiran.

3. Hakikat Bahan Ajar

a. Pengertian Bahan Ajar

Saat proses pembelajaran berlangsung, tentu tidak lepas dengan adanya bahan ajar. Bahan ajar akan membantu guru dalam melaksanakan

commit to user

proses pembelajaran. Tidak semua jenis konten dapat digunakan sebagai bahan ajar. Hal ini karena bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan- batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematik dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya, hal tersebut diungkapkan oleh Widodo & Jasmadi (dalam Lestari, 2013: 1).

Bahan ajar adalah segala bentuk konten baik teks, audio, foto, video, animasi, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk belajar (Tasri, 2011).

Prinsip penting dalam pengajaran ialah bahan pengajaran yang disajikan kepada siswa harus sesuai dengan kemampuan siswanya pada suatu tahapan pengajaran tertentu (Rahmanto, 1988: 26). Materi atau bahan ajar adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan (Dantes, 2008: 4).

Bahan belajar (ajar) adalah sesuatu yang mengandung pesan/informasi untuk disajikan kepada pengguna baik oleh dirinya sendiri atau melalui bantuan penggunaan alat (Kurniawati, 2015: 11). Pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk baik berbentuk cetak maupun noncetak yang digunakan guru dalam proses belajar guna mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa.

b. Karakteristik Bahan Ajar

Sebuah bahan ajar yang baik, tentunya memiliki ciri-ciri yang harus sesuai dengan kriteria tertentu. Agar bahan ajar dapat dikatakan layak dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Widodo & Jasmadi (dalam Lestari, 2013: 1) menambahkan bahwa ada lima karakteristik bahan ajar, yaitu self instructional, self contained, stand alone, adaptive, dan user friendly sesuai dengan pedoman penulisan modul yang dikeluarkan oleh Direktorat Guruan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

commit to user

Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003. Kelima karakteristik ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan saat akan menentukan bahan ajar.

Self instructional, yaitu bahan ajar dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Self contained, yaitu seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Stand alone (berdiri sendiri), yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Adaptive, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. User friendly, yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespons dan mengakses semua dengan keinginan, hal tersebut diungkapkan Widodo

& Jasmadi (2008: 50) (dalam Lestari 2013: 3). Artinya, dalam bahan ajar harus ada kelima karakteristik tersebut untuk dapat dikatakan bahan ajar yang baik untuk digunakan dalam pembelajaran.

Pemilihan bahan ajar harus mempertimbangkan tiga aspek, yaitu pertama sudut bahasa, kedua psikologi, dan ketiga latar belakang budaya (Rahmanto, 1988: 27). Bahasa menjadi hal yang penting, mengingat pembelajaran sastra sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa siswa.

Bahan ajar juga dapat disesuaikan dengan perkembangan psikologi siswa, agar dapat menarik minat terhadap karya sastra yang disajikan.

Terakhir, pemilihan bahan ajar dapat mempertimbangkan latar belakang budaya. Guru hendaknya mempertimbangkan bahan ajar yang akan digunakan dengan latar belakang budaya siswa. Siswa akan cenderung lebih tertarik apabila bahan ajar yang digunakan sesuai dengan latar belakang budayanya. Rahmanto menambahkan bahwa meski demikian, guru hendaknya selalu ingat bahwa pendidikan secara keseluruhan bukan hanya menyangkut situasi dan masalah-masalah lokal saja. Dengan

commit to user

istilah lain sering kita katakan bahwa pendidikan memperkenalkan kita pada dunia. Artinya, di sisi lain guru juga harus dapat memperkenalkan budaya luar disamping mengajarkan sastra lokal kepada siswa.

Beberapa hal yang terkait dengan pemilihan bahan ajar, diantaranya (1) Materi harus spesifik, jelas, akurat, dan mutakhir. (2) Materi harus bermakna, otentik, terpadu, berfungsi, kontekstual, dan komunikatif. (3) Materi harus mencerminkan kebhinekaaan dan kebersamaan, pengembangan budaya, ipteks, dan pengembangan berpikir, kehalusan perasaaan, dan kesantunan sosial (Ismawati, 2013:

35). Ketiga pendapat di atas sebenarnya hampir memiliki kesamaan bahwa bahan ajar harus mempertimbangkan aspek bahasa, psikologi, latar belakang budaya, materi jelas, dan sesuai dengan perkembangan ipteks.

c. Fungsi Bahan Ajar

Fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu fungsi dalam pembelajaran klasikal, pembelajaran individual, dan pembelajaran kelompok. Hal tersebut diungkapkan oleh Prastowo (dalam Lestari, 2013: 7) sebagai berikut.

1) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, antara lain:

a) Sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran (dalam hal ini, siswa bersifat pasif dan belajar sesuai kecepatan siswa dalam belajar).

b) Sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan.

2) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran yang diselenggarakan.

a) Sebagai media utama dalam proses pembelajaran.

b) Sebagai alat yang digunakan untuk menyususun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi.

3) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, antara lain:

a) Sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok, dengan cara memberikan informasi tentang latar

commit to user

belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri.

b) Sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.

d. Jenis-jenis Bahan Ajar

Bahan ajar dapat dibedakan menjadi lima jenis (Dantes, 2008: 5).

Kelima jenis tersebut, yaitu:

1) Materi fakta: segala hal yang bewujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama obyek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya.

2) Materi konsep: segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakekat, inti/isi dan sebagainya.

3) Materi prinsip: berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat.

4) Materi prosedur: meliputi langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem.

5) Materi sikap atau nilai: merupakan hasil belajar aspek afektif, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar dan bekerja, dan sebagainya.

Berkaitan dengan penelitian stilistika pada pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, penulis merujuk pada penelitian sebelumnya, yaitu Novel Sunset Bersama Rosie Karya Tere Liye (Kajian Stilistika dan Nilai Pendidikan Karakter) oleh Jatmiko pada tahun 2014. Pada penelitian ini, Jatmiko menganalisis kajian stilistika pada novel Sunset Bersama Rosie Karya Tere Liye. Tidak hanya itu,

commit to user

Jatmiko juga mengaitkannya dengan nilai pendidikan karakter. Pada penelitian tersebut, Jatmiko menggunakan pendekatan stilistika untuk mengkaji penggunaan diksi, citraan, gaya bahasa dan gaya kalimat pada novel Sunset Bersama Rosie Karya Tere Liye. Penelitian Kajian Stilistika Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas Suami Hilang dan Relevansinya sebagai Bahan Ajar di Kelas XI lebih sederhana karena tidak mengkaji gaya kalimat yang ada dalam cerpen. Hal ini karena disesuaikan dengan kebutuhan bahan ajar kurikulum 2013.

Selain itu, pada tahun yang sama terdapat penelitian yang ditulis oleh Hardini yang berjudul Kajian Stilistika Antologi Puisi Baju Bulan Karya Joko Pinurbo. Penelitian ini juga mengkaji stilistika, namun objek penelitiannya, yaitu puisi-puisi karya Joko Pinurbo. Pada penelitian ini, kajina stilistika difokuskan dalam mengkaji penggunaan diksi, gaya bahasa, citraan, dan simbol. Berbeda dengan penelitian Kajian Stilistika Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas Suami Hilang dan Relevansinya sebagai Bahan Ajar di Kelas XI yang mengkaji cerpen melalui pendekatan stilistika dan mengaaitkannya sebagai bahan ajar di kelas XI SMA.

Inyang dalam penelitian Linguistic – Stylistic Technique and the Effective Teaching and Learning of Poetry in Nigerian Senior Secondary Schools pada tahun 2009 berisi mengenai penelitian yang menyelidiki efek penggunaan teknik linguistik – stilistika dalam pengajaran puisi di SMA Nigeria. Pada penelitian tersebut, stilistika digunakan sebagai salah satu teknik pembelajaran, berbeda dengan penelitian Kajian Stilistika Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas Suami Hilang dan Relevansinya sebagai Bahan Ajar di Kelas XI yang mengkaji stilistika pada cerpen itu sendiri.

Yuliawati, Waluyo, & Mujiyanto menyusun penelitian yang berjudul Analisis Stilistika dan Nilai Pendidikan Novel Bumi Cinta Karya Habiburrahma El Shirazy pada tahun 2012. Penelitian tersebut mencari penggunaan retorika, keunikan diksi dan nilai pendidikan yang terdapat pada novel Bumi Cinta.

Kesimpulan dari penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa novel Bumi Cinta dapat dipakai sebagai bahan ajar pelajaran bahasa Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada objek kajian stilistikanya. Kajian Stilistika

commit to user

Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas Suami Hilang dan Relevansinya sebagai Bahan Ajar di Kelas XI mengkaji stilistika pada cerpen, sedangkan penelitian Analisis Stilistika dan Nilai Pendidikan Novel Bumi Cinta Karya Habiburrahma El Shirazy pada tahun 2012 mengkaji stilistika pada novel.

Pada rentang waktu lima tahun, kajian stilistika sebenarnya sudah banyak digunakan dalam penelitian. Namun, tidak banyak yang mengkaitkannya sebagai bahan ajar, diantaranya Telaah Stilistika Puisi-Puisi Rendra dan Taufik Ismail oleh Lamusu pada tahun 2010. Pada penelitian ini, Lamusu menggunakan kajian stilistika untuk membandingkan antara wacana puisi Rendra dan Taufik Ismail.

Perbandingan puisi-puisi kedua penyair tersebut dikaji melalui stilistika sebagai sebuah wacana. Pada penelitian tersebut tidak diungkapkan bagaimana relevansinya sebagai bahan ajar di kelas XI SMA.

Penelitian yang berjudul Diksi dan Majas Dalam Kumpulan Puisi Nyanyian Dalam Kelam Karya Sutikno W.S: Kajian Stilistika oleh Munir, Haryati, & Mulyono pada tahun 2013 juga merupakan penelitian yang menggunakan kajian stilistika. Pada penelitian tersebut, Munir, Haryati, &

Mulyono mengkaji puisi melalui penggunaan diksi dan majas. Pada penelitian stilistika tersebut, peneliti tidak mengkaitkannya sebagai bahan ajar. Terdapat pula penelitian yang berjudul Telaah Stilistika dalam Syair Burung Pungguk oleh Yunata pada tahun 2013. Yunata menggunakan kajian stilistika untuk mengetahui penggunaan diksi dan majas. Namun, pada penelitian tersebut juga tidak dikaitkan sebagai bahan ajar. Penelitian-penelitian di atas memiliki beberapa kesamaan yakni adanya kajian stilistika tanpa adanya kaitan dengan bahan ajar. Penelitian Kajian Stilistika Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas Suami Hilang dan Relevansinya Sebagai Bahan Ajar di Kelas XI SMA berbeda dengan penelitian- penelitian tersebut yang mengkaji relevansi cerpen-cerpen tersebut dengan bahan ajar. Selain itu, kajian stilistika dari penelitian ini yaitu cerpen. Hal ini berbeda karena biasanya kajian stilistika digunakan untuk puisi.

commit to user B. Kerangka Berpikir

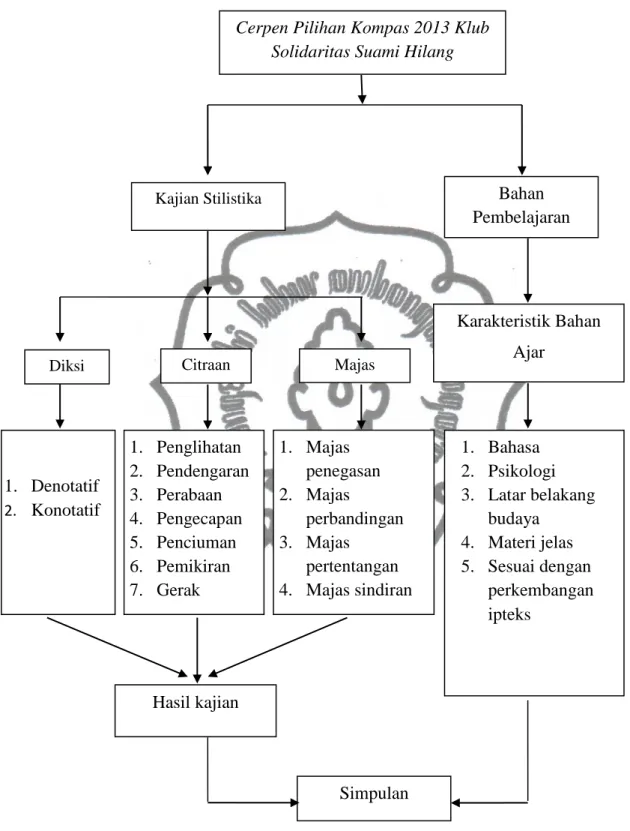

Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas Suami Hilang merupakan kumpulan cerita pendek yang dianggap terbaik oleh koran Kompas pada tahun 2013. Tidak salah apabila Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas Suami Hilang terdapat banyak aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan tersebut dapat dikaji melalui pendekatan stilistika, yang meliputi diksi, citraan, dan majas. Penggunaan diksi dapat dikaji dengan penggunaan makna denotatif dan konotatif pada karya sastra. Citraan terdapat tujuh jenis yaitu: penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, penciuman, pemikiran, dan gerak. Majas dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu: majas penegasan, majas perbandingan, majas pertentangan, dan majas sindiran. Setiap kelompok majas memiliki berbagai macam jenis di dalamnya.

Pembelajaran kurikulum 2013 pada saat ini juga memiliki materi mengenai cerpen, khususnya pada kelas XI SMA. Hal tersebut sesuai dengan kompetensi dasar dan silabus pembelajaran. Pada jenjang pendidikan ini, selain mempelajari struktur cerpen, siswa harus mempelajari mengenai stilistika dalam cerpen. Cerpen-cerpen yang digunakan dalam pembelajaran disesuaikan dengan tema buku teks. Mengingat kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran tematik, sehingga cerpen yang digunakan memiliki tema yang sama. Stilistika yang dipelajari dalam pembelajaran di sekolah dapat berupa penggunaan diksi, citraan, dan majas. Oleh karena itu, penelitian stilistika pada pembelajaran kurikulum 2013 diperlukan untuk bahan referensi sebagai bahan ajar. Tidak semua konten dapat digunakan sebagai bahan ajar. Hal ini karena bahan ajar harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu, bahasa, psikologi, latar belakang budaya, materi jelas, dan sesuai dengan perkembangan ipteks. Lebih jelasnya kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

commit to user

Gambar 1. Kerangka Berpikir Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub

Solidaritas Suami Hilang

Kajian Stilistika

1. Bahasa 2. Psikologi 3. Latar belakang

budaya 4. Materi jelas 5. Sesuai dengan

perkembangan ipteks

Bahan Pembelajaran

Simpulan

<