DWI MUSLIANTI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini Saya menyatakan bahwa tesis berjudul Dampak Kebijakan Fiskal Daerah Terhadap Kemiskinan di Indonesia pada Masa Desentralisasi Fiskal adalah karya Saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Juli 2011

Dwi Muslianti, SE

ABSTRACT

DWI MUSLIANTI. Impact of Local Fiscal Policy on Poverty in Indonesia in Decentralization Era. Supervised under WIWIEK RINDAYATI and YETI LIS PURNAMADEWI.

Local government spending has been increasing from year to year during decentralization era, which the largest proportion derives from central government. Nevertheles, the economic performance, mainly poverty decrease very slowly, far from the government target in 2009. Therefore, this research has aim 1) to determine the dynamic of local fiscal, output and poverty, 2) to determine factors that affect fiscal policy, output and poverty, 3) to analyze the impact of fiscal policy on output and poverty. This study uses simultaneous equations model (SEM) to identify the factors that affect local government revenues and spending and their impact on fiscal and economic performance of regions. The result shows that government revenue is affected by GDRP, fiscal gap, and population. Government spending is affected by GDRP, revenue, and spending the previous year. Increased government revenues and spending has a positive impact on economic performance and negatif impact on poverty. Combination of spending on education and health, and agriculture provides the greatest impact to decrease poverty.

RINGKASAN

DWI MUSLIANTI. Dampak Kebijakan Fiskal Daerah terhadap Kemiskinan di Indonesia pada Masa Desentralisasi Fiskal. Dibimbing oleh WIWIEK RINDAYATI dan YETI LIS PURNAMADEWI.

Pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, namun juga harus dapat mengurangi tingkat kemiskinan, menanggulangi ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan penyediaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengurangan kemiskinan harus dilaksanakan secara simultan melalui berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, sehingga seluruh elemen penduduk dapat berperan serta dalam proses tersebut, tidak terkecuali penduduk miskin (Todaro dan Smith, 2006). Peningkatan peran serta penduduk miskin tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan) dan peningkatan akses terhadap sumber daya faktor produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan pendapatan tersebut akan mendorong penurunan angka kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan (Adam, 2004).

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang banyak dihadapi oleh negara berkembang, seperti halnya Indonesia. Berbagai kebijakan internasional maupun nasional telah dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan, seperti PBB dengan program Millenium Development Goals 2000-2015 (Tambunan, 2009) dan Indonesia dengan visi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009. Persentase penduduk miskin di Indonesia selama periode 1976-1996 terus mengalami penurunan, yaitu dari 40.10% (1976) menjadi 11.30% (1996). Namun, krisis ekonomi global pada tahun 1997 menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun hingga minus 13.13%, sehingga persentase penduduk miskin meningkat menjadi 24.23% dan kembali menjadi perhatian yang serius.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mengkaji kondisi kinerja fiskal daerah, output daerah dan kemiskinan propinsi di Indonesia pada masa desentralisasi fiskal, 2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi fiskal daerah, output daerah dan kemiskinan di Indonesia pada masa desentralisasi fiskal, 3) menganalisis dampak penerapan berbagai skenario kebijakan fiskal daerah dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder panel 26 propinsi di Indonesia pada periode 2003-2009. Data yang digunakan antara lain yaitu data APBD, data PDRB, jumlah tenaga kerja, luas wilayah, jumlah penduduk miskin serta jumlah penduduk. Analisis dampak kebijakan fiskal daerah terhadap kemiskinan dilakukan dengan menggunakan sistem persamaan simultan yang mengacu pada model penelitian Yudhoyono (2004), Sumedi (2005) dan Usman (2006) dan terdiri dari blok fiskal daerah, blok output dan blok kemiskinan.

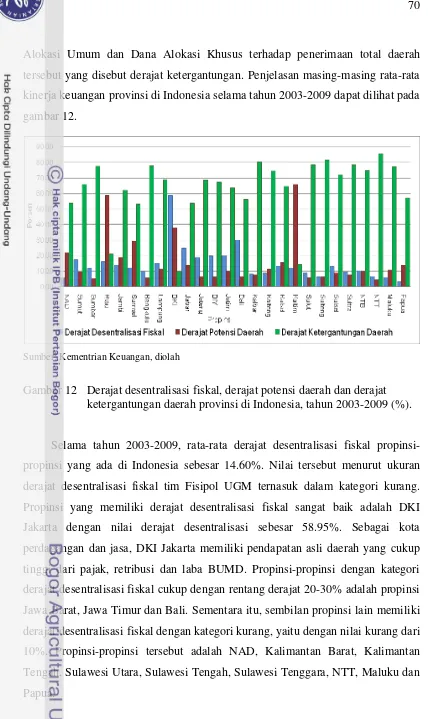

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja fiskal selama tahun 2003-2009 cukup rendah, dengan nilai derajat desentralisasi fiskal sebesar 14.60%, derajat potensi daerah sebesar 15.67% dan derajat ketergantungan sebesar 63.06%. Sebagian besar propinsi memiliki ketergantungan pada sektor Pertanian yang terlihat dari relatif besarnya proporsi PDRB pertanian. Jumlah penduduk miskin banyak terdapat di pulau Jawa, namun persentase penduduk kemiskinan terbesar terdapat pada propinsi-propinsi yang berada di kawasan Indonesia Timur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi fiskal daerah, output daerah dan kemiskinan adalah sebagai berikut: 1) penerimaan pajak dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin, PDRB, kesenjangan fiskal dan lag penerimaan pajak, 2) penerimaan BHPBP dipengaruhi oleh PDRB dan lag BHPBP, 3) pengeluaran pemerintah di bidang pertanian, pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur adalah berbagai penerimaan daerah (PAD, DAU dan dana perimbangan) serta masing-masing lag pengeluaran daerah, 4) PDRB dipengaruhi oleh tenaga kerja masing-masing sektor dan beberapa jenis pengeluaran daerah, dan 5) jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh distribusi pendapatan, PDRB masing-masing sektor, jumlah penduduk miskin dan lag jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan simulasi kebijakan fiskal yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa seluruh simulasi kebijakan fiskal daerah memberikan dampak positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin dengan besaran yang berbeda-beda. Dampak terbesar dari kebijakan fiskal terhadap penurunan penduduk miskin tersebut berasal dari simulasi kebijakan kombinasi peningkatan pengeluaran pertanian dan peningkatan pengeluaran pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka beberapa implikasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah: 1) peningkatan penerimaan daerah melalui peningkatan jumlah potensi pajak dan sumberdaya alam daerah agar tercapai kemandirian keuangan daerah, 2) peningkatan pengeluaran sektor pertanian perlu lebih diperhatikan karena merupakan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi menurunkan jumlah penduduk miskin, 3) peningkatan pelayanan publik dasar seperti sektor pendidikan dan kesehatan perlu lebih ditingkatkan untuk menciptakan sumberdaya daerah yang lebih handal, 4) pengeluaran infrastruktur perlu lebih ditingkatkan guna melancarkan aktivitas masyarakat dalam perekonomian dan mempermudah akses kepada pelayanan publik.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL DAERAH TERHADAP

KEMISKINAN DI INDONESIA

PADA MASA DESENTRALISASI FISKAL

DWI MUSLIANTI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Ekonomi

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Dampak Kebijakan Fiskal Daerah terhadap Kemiskinan di Indonesia pada Masa Desentralisasi Fiskal

Nama : Dwi Muslianti

NRP : H151090314

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Wiwiek Rindayati, M.Si. Dr. Ir. Yeti Lis Purnamadewi, M.Sc.Agr.

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana

Ilmu Ekonomi

Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr.

PRAKATA

Pertama, Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis dengan judul ”Dampak Kebijakan Fiskal Daerah terhadap Kemiskinan di Indonesia pada Masa Desentralisasi Fiskal” telah dapat diselesaikan. Penelitian ini telah dimulai sejak November 2010 dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Ekonomi di Sekolah Pascasarjana IPB.

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan pada Sekolah Pascasarjana IPB. 2. Kepala Pusdiklat BPS beserta jajarannya, yang telah membantu kelancaran

administrasi selama Penulis mengikuti program Tugas Belajar.

3. Kepala BPS Provinsi Gorontalo beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan dan membantu kelancaran administrasi kepegawaian selama Penulis menempuh pendidikan.

4. Ibu Wiwiek Rindayati dan Ibu Yeti Lis Purnamadewi selaku Komisi Pembimbing, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat dalam menyusun tesis ini.

5. Bapak Ali Said (Kepala sub Direktorat Indikator Statistik BPS), selaku Penguji Luar Komisi yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat sehingga tesis ini semakin baik.

6. Ibu Widyastutik sebagai penguji dari IPB, yang telah memberikan masukan-masukan demi semakin baiknya penulisan tesis.

7. Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Sekolah Pascasarjana IPB beserta jajarannya, yang telah membantu kelancaran proses kegiatan belajar dan penulisan tesis.

8. Teman-teman mahasiswa pascasarjana IPB, khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi, yang telah bersama-sama saling mendukung dalam suka dan duka selama menempuh pendidikan.

9. Bapak dan Mama dengan segenap do’a, kasih sayang, dukungan dan perhatian yang tidak putus-putus.

10. Adik-adik tercinta, Widi Septia Musrini, Felisia Mustari dan Wahyu Ismoyo atas do’a, kasih sayang, dukungan dan pengertinannya selama Penulis menyelesaikan pendidikannya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak lain yang telah membantu penyelesaian tesis ini meskipun namanya tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya, semoga hasil penelitian ini berguna dan memberikan kontribusi bagi semua pihak.

Bogor, Juli 2011

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1980 dari pasangan Mustopo dan Halimah. Penulis menempuh pendidikan Diploma IV Statistik di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) Jakarta, dan lulus pada tahun 2002 dengan memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan. Penulis kemudian bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo sejak tahun 2002. Pada tahun 2009 memperoleh kesempatan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi melalui beasiswa BPS dalam Program Alih Jenjang pada Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

xi

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xv

DAFTAR GAMBAR ... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ... xix

1 PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 5

1.3 Tujuan Penelitian ... 8

1.4 Manfaat Penelitian ... 8

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian ... 8

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ... 11

2.1 Tinjauan Teoritis ... 11

2.1.1 Teori Peranan Pemerintah ... 11

2.1.2 Konsep Desentralisasi Fiskal ... 14

2.1.3 Teori Kebijakan Fiskal ... 26

2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi ... 27

2.1.5 Konsep Kemiskinan ... 29

2.1.6 Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi ... 34

2.1.7 Kebijakan Fiskal dan Kemiskinan ... 37

2.2 Penelitian-penelitian Terdahulu ... 40

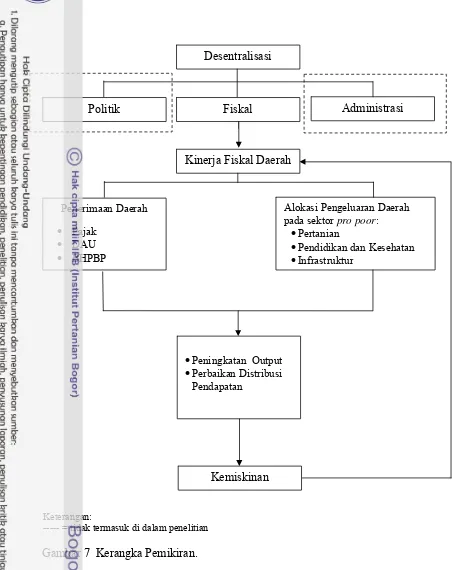

2.3 Kerangka Pemikiran ... 45

2.4 Hipotesis Penelitian ... 47

3 METODE PENELITIAN ... 49

3.1 Jenis dan Sumber Data... 49

xii

3.2.1 Analisis Deskriptif ... 50

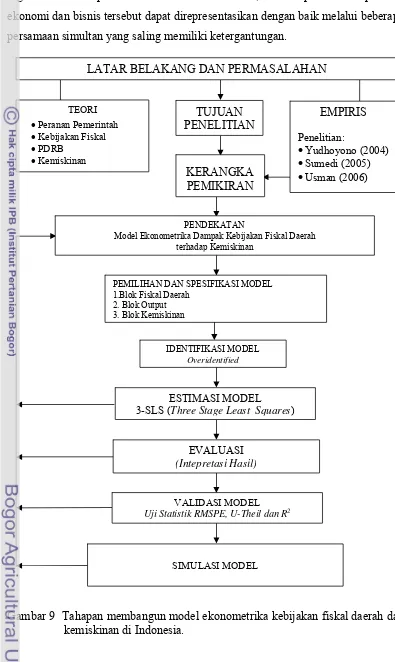

3.2.2 Analisis Model Ekonometrika ... 52

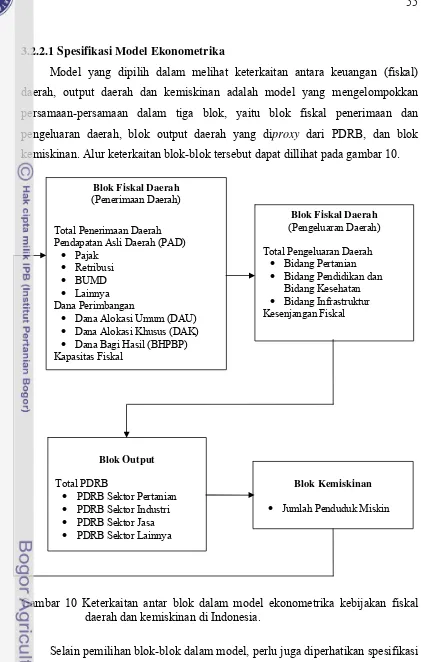

3.1.2.1 Spesifikasi Model Ekonometrika ... 55

3.1.2.2 Identifikasi dan Estimasi Model ... 60

3.1.2.3 Validasi Model... 63

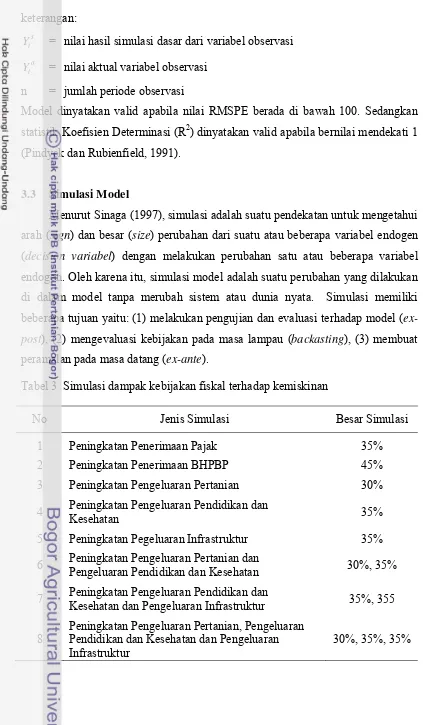

3.3 Simulasi Model ... 61

4 DINAMIKA PEREKONOMIAN DAERAH ... 69

4.1 Fiskal Daerah ... 69

4.1.1 Penerimaan Keuangan Daerah ... 69

4.1.2 Pengeluaran Keuangan Daerah ... 73

4.2 Output Daerah ... 77

4.3 Tenaga Kerja ... 80

4.4 Kemiskinan ... 83

5 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FISKAL DAERAH, OUTPUT DAN KEMISKINAN ... 87

5.1 Analisis Umum Model Dugaan ... 87

5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fiskal Daerah, Output dan Kemiskinan ... 88

5.2.1 Penerimaan Daerah ... 88

5.2.2 Pengeluaran Daerah ... 93

5.2.3 Output ... 96

5.2.4 Kemiskinan ... 100

6 DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL DAERAH TERHADAP KEMISKINAN ... 103

6.1 Validasi Model... 103

6.2 Dampak Kebijakan Fiskal Daerah terhadap Kemiskinan ... 105

6.2.1 Dampak Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah ... 106

6.2.2 Dampak Peningkatan Penerimaan BHPBP ... 107

6.2.3 Dampak Peningkatan Pengeluaran Pertanian ... 108

xiii

6.2.5 Dampak Peningkatan Pengeluaran Infrastruktur ... 110

6.2.6 Dampak Peningkatan Pengeluaran Pertanian dan Pengeluaran Pendidikan dan Kesehatan ... 111

6.2.7 Dampak Peningkatan Pengeluaran Pendidikan dan Kesehatan, dan Pengeluaran Infrastruktur ... 113

6.2.8 Dampak Peningkatan Pengeluaran Pertanian, Pengeluaran Pendidikan dan Kesehatan dan Pengeluaran Infrastruktur ... 114

7 KESIMPULAN DAN SARAN ... 117

7.1 Kesimpulan ... 117

7.2 Implikasi Kebijakan ... 119

7.3 Saran ... 121

Daftar Pustaka ... 123

xv

DAFTAR TABEL

Halaman

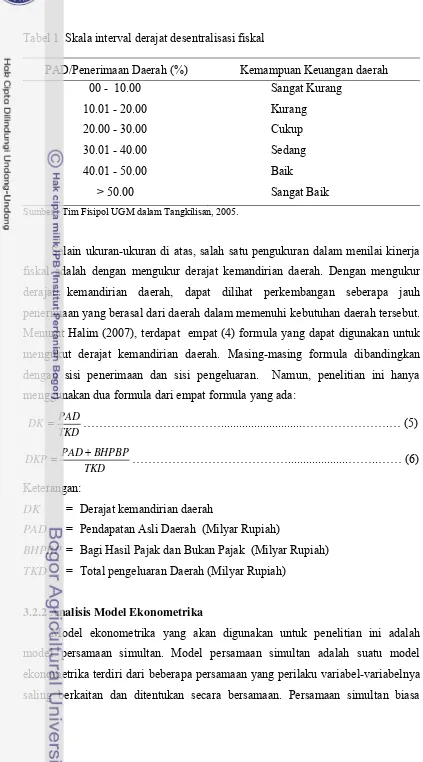

1 Skala interval derajat desentralisasi fiskal ... 52

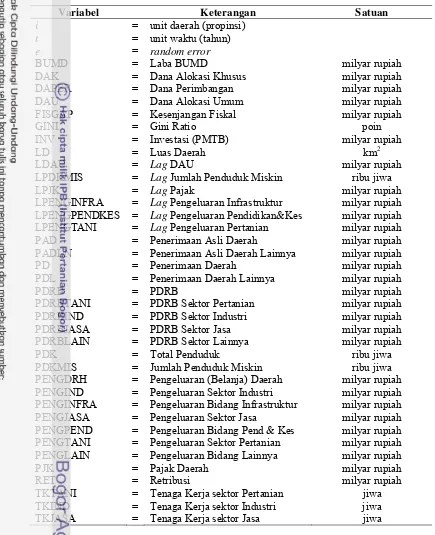

2 Keterangan variabel penelitian dan satuannya ... 60

3 Simulasi dampak kebijakan fiskal terhadap kemiskinan ... 64

4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut propinsi Indonesia 2007-2009 ... 84

5 Faktor-faktor yang mempengaruhi pernerimaan pajak daerah ... 88

6 Faktor-faktor yang mempengaruhi pernerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) ... 90

7 Faktor-faktor yang mempengaruhi pernerimaan dana BPBP ... 92

8 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pertanian ... 93

9 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pendidikan dan kesehatan ... 94

10 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran infrastruktur ... 95

11 Faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB pertanian ... 96

12 Faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB industri ... 98

13 Faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB jasa ... 99

14 Faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB lainnya ... 99

15 Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan ... 100

16 Nilai validasi variabel endogen pada persamaan simultan ... 104

17 Dampak peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar 35% terhadap kemiskinan di Indonesia ... 106

xvi

19 Dampak peningkatan pengeluaran pertanian sebesar 30% terhadap kemiskinan di Indonesia... 109

20 Dampak peningkatan pengeluaran pendidikan dan kesehatan sebesar 35% terhadap kemiskinan di Indonesia ... 110

21 Dampak peningkatan pengeluaran infrastruktur sebesar 35% terhadap kemiskinan di Indonesia ... 111

22 Dampak peningkatan pengeluaran pertanian sebesar 30% dan pengeluaran pendidikan dan kesehatan sebesar 35% terhadap kemiskinan di Indonesia... 112

23 Dampak peningkatan pengeluaran pendidikan dan kesehatan sebesar 35% dan pengeluaran infrastruktur sebesar 35% terhadap kemiskinan di Indonesia... 113

xvii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Perkembangan persentase penduduk miskin di Indonesia, tahun 1976-2009 ... 3

2 Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tahun 1976-2009 .... 4

3 Efisiensi produksi barang publik ... 18

4 Hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan porsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB ... 35

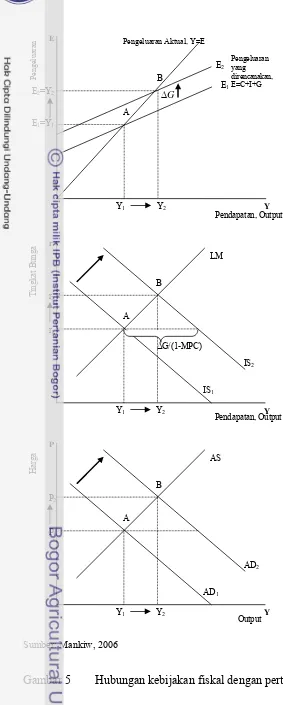

5 Hubungan kebijakan fiskal dengan pertumbuhan output ... 36

6 Kurva U terbalik Kuznets (Inverted U curve thesis) ... 38

7 Kerangka pemikiran ... 46

8 Kerangka analisis ... 50

9 Tahapan membangun model analisis ekonometrika kebijakan fiskal daerah dan kemiskinan di Indonesia ... 53

10 Keterkaitan antar blok dalam model ekonometrika kebijakan fiskal daerah dan kemiskinan di Indonesia ... 55

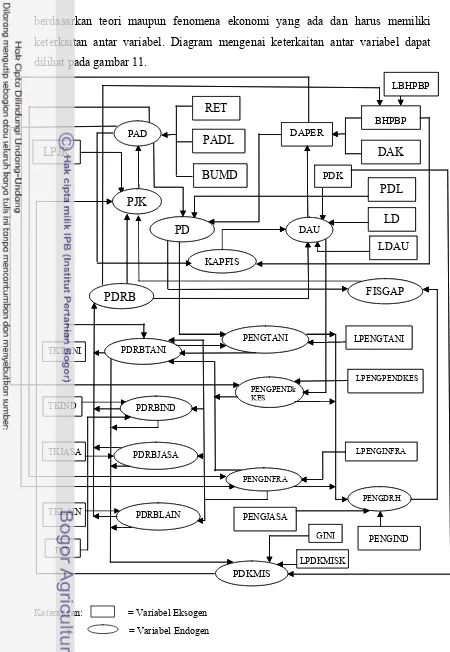

11 Diagram keterkaitan antar peubah dalam model ekonometrika kebijakan fiskal daerah dan kemiskinan di Indonesia ... 56

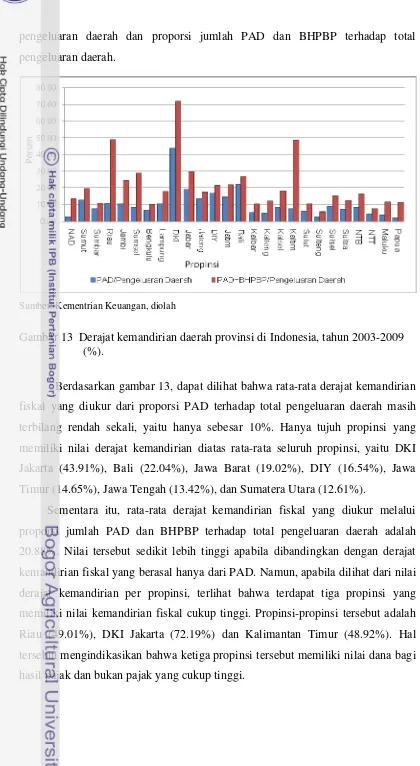

12 Derajat desentralisasi fiskal, derajat potensi daerah, dan derajat ketergantungan daerah propinsi di Indonesiam tahun 2003-2009 (%) ... 70

13 Derajat kemandirian fiskal daerah provinsi di Indonesia, tahun 2003-2009 (%) ... 72

14 Rata-rata proporsi pengeluaran daerah menurut bidang pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di Indonesia, tahun 2003-2009 (%) 73

15 Rata-rata proporsi pengeluaran daerah menurut bidang pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur propinsi-propinsi di Indonesia,

tahun 2003-2009 (%) 75

xviii

17 Rata-rata laju pertumbuhan PDRB seluruh propinsi di Indonesia, tahun 2004-2009 (%) ... 78

18 Rata-rata proporsi PDRB pertanian, industri, jasa dan lainnya di Indonesia, tahun 2003-2009 (persen) ... 79

19 Rata-rata proporsi PDRB pertanian, industri, jasa dan lainnya di Indonesia menurut propinsi, tahun 2003-2009 (persen) ... 80

20 Laju pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian, industri, jasa dan lainnya di indonesia, tahun 2004-2009 (%) ... 81

xix

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Hasil pengujian persamaan struktural dengan order condition ... 129

2 Hasil pendugaan model kebijakan fiskal terhadap kemiskinan di Indonesia pada masa desentralisasi fiskal ... 130

3 Model kebijakan fiskal terhadap kemiskinan di Indonesia pada masa desentralisasi fiskal ... 135

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan ekonomi bukan hanya semata-mata untuk menciptakan pertumbuhan GDP yang setinggi-tingginya seperti yang terjadi selama dasawarsa 1950-an dan 1960-an, namun lebih luas daripada itu. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain pertumbuhan yang tinggi adalah penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro dan Smith, 2006).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengurangan kemiskinan bukan merupakan hal yang saling bertentangan, tetapi harus dilaksanakan secara simultan. Berbagai kebijakan pembangunan ekonomi telah dirumuskan agar seluruh elemen penduduk dapat berperan serta dalam proses pertumbuhan ekonomi tersebut, termasuk penduduk miskin. Peningkatan peran serta penduduk miskin dapat dilakukan dengan lebih memberdayakan penduduk miskin melalui perbaikan pelayanan publik seperti perbaikan sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan) dan peningkatan akses terhadap sumber daya faktor produksi. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukanlah merupakan trade off

dengan pemerataan pendapatan dalam upaya pengurangan kemiskinan, namun keduanya harus dilaksanakan secara simultan. Pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan pendapatan secara konsisten akan mendorong penurunan angka kemiskinan dalam jangka panjang dan menciptakan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan (Adam, 2004).

berlanjut, maka pada akhirnya akan mengganggu stabilitas ekonomi makro dan kelangsungan pemerintahan yang ada.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menganggap bahwa kemiskinan sebagai salah satu manifestasi dari taraf hidup yang rendah di negara-negara sedang berkembang merupakan tantangan besar bagi upaya-upaya pembangunan. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan bahkan dianggap merupakan inti dari semua masalah pembangunan, sehingga hal tersebut dijadikan tujuan utama kebijakan di banyak negara khususnya negara berkembang. Oleh karena itu, PBB menempatkan peniadaan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrem pada urutan pertama dari kedelapan tujuan pembangunan abad milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang disepakati oleh 191 negara pada tahun 2000 dan harus dicapai pada tahun 2015 (Tambunan, 2009).

pengentasan kemiskinan. Kebijakan ekonomi ditujukan untuk mendukung program-program yang berorientasi pertumbuhan (pro growth), penciptaan lapangan pekerjaan (pro job), pemerataan pendapatan (equity) dan pengentasan kemiskinan (pro poor).

Distribusi pendapatan Indonesia yang digambarkan melalui angka Gini Ratio selama periode 1980-1990an mengalami fluktuasi, menurun perlahan pada awal 1980an, namun kembali meningkat pada periode 1990an dengan rentang berkisar antara 0.31-0.36 dan termasuk ke dalam kategori sedang (Oshima, 1970). Hal yang sama juga dialami oleh tingkat kemiskinan di Indonesia yang mengalami dinamika pasang surut. Persentase penduduk miskin selama periode 1976-1996 terus mengalami penurunan, yaitu dari 40.10% (1976) menjadi 11.30% (1996). Penurunan yang pesat dalam persentase penduduk miskin selama kurun waktu 1976-1996 tersebut tentu tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang cukup baik, dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 6.58% per tahun.

Sumber: Tambunan, 2009.

Gambar 1 Perkembangan persentase penduduk miskin di Indonesia, tahun 1976-2009.

dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya seperti India, Pakistan, dan Sri Lanka. Namun sejak Pelita I dimulai, pendapatan nasional perkapita Indonesia mengalami peningkatan yang relatif tinggi setiap tahun dan pada akhir dekade 1980-an telah mendekati US$ 500 (Tanzi, 2002).

Sumber: BPS, berbagai tahun.

Gambar 2 Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tahun 1976-2009 (%).

Namun krisis moneter yang menghantam Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai minus 13.13%, sementara persentase penduduk miskin kembali mengalami peningkatan menjadi 24.23%. Dengan jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar tersebut, maka kemiskinan di Indonesia masih dianggap sebagai persoalan yang serius.

Sistem ekonomi dan pemerintahan Indonesia yang tersentralisasi tersebut kemudian diubah pada tahun 2001 menjadi sistem yang bersifat desentralisasi. Prinsip desentralisasi tersebut diarahkan untuk mempercepat pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di daerah melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif. Selain itu, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan, potensi dan keanekaragaman daerah masing-masing (Tanzi, 2002).

Desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal penerimaan/pendanaan. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada, baik dari sumber penerimaan pusat maupun daerah (Bahl, 1998). Selain itu, desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pada sektor publik (pemerintah) karena pemerintah daerah sebagai institusi yang dekat dan langsung berhadapan dengan rakyat akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melayani kebutuhan rakyatnya (Oates, 1972), mengurangi budget deficit dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional (Zhang dan Zou, 1998).

Pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan di era desentralisasi tersebut tentunya memegang peranan penting dalam mengelola keuangan daerah untuk membiayai program-program pembangunan terutama pada sektor publik dan mengoptimalkan potensi daerah yang ada guna menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan penurunan tingkat kemiskinan di daerah masing-masing.

1.2 Perumusan Masalah

dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, serta sektor-sektor yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan seperti pertanian, sehingga bermuara pada kinerja perekonomian seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi, penurunan ketimpangan pendapatan dan penurunan jumlah penduduk miskin.

Dana perimbangan sebagai salah satu komponen dalam sistem desentralisasi hanyalah merupakan dana stimulus dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya dalam kerangka sistem desentralisasi fiskal. Dengan adanya dana stimulus tersebut dapat melancarkan peerintah darerah dalam menggali potensi-potensi daerah dan melakukan pelayanan yang efisien kepada masyarakat, sehingga perekonomian di daerah dapat meningkat, tercapai kemandirian daerah, dan mengurangi ketergantungan terhadap pusat.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat pada era desentralisasi fiskal seharusnya juga dapat mendorong peningkatan pendapatan perkapita dan perbaikan distribusi pendapatan. Namun kenyataannya, justru terjadi peningkatan ketidakmerataan pendapatan yang ditunjukkan dengan angka

Gini ratio yang semakin tinggi. Selama tahun 2002-2006, angka Gini Ratio Indonesia mengalami peningkatan dari 0.31 pada tahun 2002 menjadi 0.33 pada tahun 2006. Angka tersebut kemudian meningkat kembali pada tahun 2008 menjadi 0.35.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik pasca krisis dan dalam era desentralisasi seharusnya juga berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin. Pada periode 2000-2005 persentase penduduk miskin cenderung menurun namun meningkat kembali pada tahun 2006. Tingkat kemiskinan kembali menurun pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2009 persentase jumlah penduduk miskin mencapai 14.15%, namun angka ini masih jauh dari target sebesar 8.2% yang ditetapkan pemerintah dalam RPJM tahun 2004-2009.

Fenomena yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah terjadinya peningkatan dana perimbangan pada satu sisi, sementara belum memuaskannnya kinerja perekonomian yang dicapai pada sisi yang lain. Sehubungan dengan gambaran diatas, maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam yang mengkaji keterkaitan antara kinerja fiskal (penerimaan dan pengeluaran), perekonomian (output), dan kemiskinan dalam suatu model ekonomi daerah, serta mengkaji optimalisasi kebijakan fiskal daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kinerja fiskal daerah, output dan kondisi kemiskinan propinsi di Indonesia pada masa desentralisasi fiskal?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi fiskal daerah, output dan kemiskinan pada masa desentralisasi fiskal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji kinerja fiskal daerah, output dan kemiskinan propinsi di Indonesia pada masa desentralisasi fiskal.

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi fiskal daerah, output dan kemiskinan di Indonesia pada masa desentralisasi fiskal.

3. Menganalisis dampak penerapan berbagai skenario kebijakan fiskal daerah dalam mengurangi kemiskinan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengelola kebijakan pembangunan khususnya yang berkaitan pengelolaan keuangan daerah.

2. Sebagai salah satu sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia.

3. Sebagai refererensi penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama.

4. Sebagai satu prasyarat bagi peneliti dalam memenuhi kelulusan Program Master pada Sekolah Pascasarjana IPB serta sebagai suatu latihan akademik dari ilmu yang penulis peroleh selama pendidikan di Program Studi Ilmu Ekonomi IPB.

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Desentralisasi fiskal merupakan suatu kebijakan yang berada di kabupaten/kota sebagai ujung tombak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan level propinsi dengan asumsi bahwa level tersebut merupakan aggregat dari kebijakan fiskal yang dilakukan pada level kabupaten/kota.

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Peranan Pemerintah

Sistem desentralisasi fiskal memberikan peranan yang cukup penting

terhadap fungsi dan wewenang pemerintah. Dalam implementasi desentralisasi

fiskal, peranan pemerintah daerah dalam melakukan upaya fiskal, yaitu dengan

menggali potensi fiskal sebagai sumber penerimaan daerah dan peranan

pemerintah dalam membelanjakan fasilitas publik akan sangat mempengaruhi

kinerja perekonomian daerah. Berkaitan dengan pengaruhnya tersebut, maka

peranan pemerintah daerah harus dioptimalkan agar dalam melakukan intervensi

dengan biaya sosial tertentu akan memberi dampak yang maksimal terhadap

kinerja perekonomian. Selain itu, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah

sedapat mungkin harus dapat menghindarkan terjadinya distorsi yang dapat

menimbulkan kegagalan pasar. Oleh karena itu, pembahasan mengenai peranan

pemerintah sangat penting dalam upaya mendapatkan gambaran yang lengkap

tentang lingkup peranan pemerintah, bagaimana pemerintah harus berperanan

dalam sistem perekonomian dan bagaimana mengoptimalkan peranan tersebut

dalam pembangunan ekonomi daerah sehingga peranannya tidak bersifat

kontraproduktif dan justru menimbulkan permasalahan dalam perekonomian.

Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai

tiga fungsi yang sangat terbatas, yaitu (1) memelihara keamanan dalam negeri dan

pertahanan, (2) menyelenggarakan peradilan, (3) menyediakan barang-barang

yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti jembatan, jalan, saluran irigasi,

dan lain-lain. Fungsi pemerintah tersebut sangat sedikit berkaitan dengan ideologi

kapitalis yaitu perekonomian dapat berkembang secara maksimum tanpa campur

tangan pemerintah. Setiap individu akan melaksanakan aktivitas yang harmonis

seakan-akan diatur oleh tangan yang tidak kentara karena setiap individu paling

tahu apa yang paling baik bagi dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa yang

Namun dalam prakteknya, prinsip kebebasan ekonomi sering menghadapi

perbenturan kepentingan. Hal tersebut disebabkan tidak adanya koordinasi dalam

mewujudkan harmonisasi dalam kepentingan masing-masing individu. Seperti

contohnya kepentingan pengusaha yang sering tidak berjalan beriringan dengan

kepentingan pekerja, bahkan sering terjadi pertentangan kepentingan antara kedua

belah pihak. Hal tersebut menunjukkukan bahwa sektor swasta tidak dapat

mengatasi masalah perekonomian sepenuhnya. Berkaitan dengan hal tersebut,

pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan

aktivitas sektor swasta. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi modern, peranan

pemerintah diklasifikasikan ke dalam tiga golongan besar, yaitu (1) peran alokasi,

(2) peran distribusi, dan (3) peran stabilisasi (Mangkoesoebroto, 2000).

Peranan pemerintah yang pertama adalah sebagai penyedia alokasi

sumberdaya yang efisien. Barang dan jasa yang beredar di masyarakat tidak

seluruhnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat

disediakan oleh sektor swasta atau sistem pasar melalui transaksi antara penjual

dan pembeli tersebut disebut barang publik. Sementara itu, barang swasta adalah

barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar melalui transaksi antara

penjual dan pembeli. Barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar

tersebut menyebabkan kegagalan pasar (market failure). Kegagalan pasar terjadi karena sistem pasar tidak dapat menyediakan barang dan jasa tersebut, karena

manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan secara pribadi, namun juga dapat

dinikmati oleh orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pasar gagal

menyediakan barang dan jasa yang memiliki sifat pengecualian. Pengecualian atas

sebagian barang publik dapat dilakukan secara ekonomi maupun teknis, sementara

untuk sebagian barang publik pengecualian secara teknis tidak dapat dilakukan

karena biaya untuk mengecualikan segolongan masyarakat dari manfaat suatu

barang sangat besar apabila dibandingkan manfaatnya, walaupun secara ekonomi

dapat dibedakan (Mangkoesoebroto, 2000).

Barang-barang swasta dapat disediakan melalui sistem pasar oleh karena

barang-barang tersebut mempunyai sifat pengecualian. Seorang produsen sepatu

dapat mengecualikan setiap orang untuk menikmati sepatu yang dihasilkannya

barang tersebut (revealing preference). Pengungkapan preferensinya tersebut dengan cara membayar sejumlah uang yang diminta produsen (Mangkoesoebroto,

2000).

Nilai kesukaan seseorang terhadap suatu barang swasta ditentukan oleh

harga barang tersebut. Namun hal tersebut tidak terjadi pada barang publik, karena

nilai kesukaan seseorang tidak dapat diukur dengan nilai barang publik tersebut.

Oleh karena tidak ada seorang pun yang bersedia mengemukakan nilai

kesukaannya terhadap suatu barang publik sehingga tidak ada orang/pengusaha

yang mau menyediakan barang tersebut. Dengan demikian tugas pemerintah

untuk menyediakan barang publik tertentu bagi masyarakat, melalui sistem

pemungutan suara berdasarkan kriteria tertentu yang akan memuaskan banyak

pihak dan memperoleh hasil yang efisien seperti halnya sistem pasar. Di sinilah

peranan pemerintah sebagai penyedia alokasi sumberdaya yang efisien

(Mangkoesoebroto, 2000).

Peranan pemerintah berikutnya adalah sebagai alat distribusi pendapatan

atau kekayaan. Distribusi pendapatan tergantung pada pemilikan faktor-faktor

produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan

kemampuan memperoleh pendapatan. Kemampuan memperoleh pendapatan

tergantung dari pendidikan, bakat, dan sebagainya. Sedangkan warisan tergantung

dari hukum yang berlaku. Pemilikan faktor produksi sebagai sumber pendapatan

tergantung dari permintaan akan faktor produksi dan jumlah yang ditawarkan oleh

pemilik faktor produksi. Permintaan dan penawaran faktor produksi menentukan

harga faktor produksi tersebut. Permintaan akan faktor produksi tergantung pada

teknologi. Apabila teknologi dalam menghasilkan suatu barang adalah teknologi

padat karya, maka permintaan akan tenaga kerja relatif lebih besar daripada

permintaan akan modal, dan pengusaha bersedia membayar tenaga kerja lebih

besar daripada modal dan sebaliknya untuk faktor produksi modal. Penawaran

suatu faktor produksi tergantung dari pemilikan faktor produksi dan juga warisan

yang ditawarkan. Semakin banyak jumlah yang ditawarkan, semakin rendah harga

yang didapat pemiliknya (Mangkoesoebroto, 2000).

Menurut masyarakat, distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan

merupakan trade off sehingga sehingga sebagian ahli ekonomi yang berpendapat bahwa masalah tersebut harus dipisahkan. Perubahan ekonomi dapat dikatakan

efisien apabila perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan suatu

golongan masyarakat dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memperburuk

keadaan golongan yang lain. Namun, pada kenyataannya tidak ada satu pun

tindakan yang tidak mempengaruhi pihak lain secara negatif maupun positif

(Mangkoesoebroto, 2000).

Pemerintah dalam peranannya sebagai alat distribusi pendapatan atau

kekayaan melalui kebijakan fiskal dan moneter dapat merubah keadaan

masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi pendapatan yang diinginkan oleh

masyarakat. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung

dengan pajak yang progresif yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi orang

kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan subsidi bagi orang

miskin. Pemerintah dapat juga secara tidak langsung memengaruhi distribusi

pendapatan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah, misalnya pendidikan dan

kesehatan bagi golongan tertentu (Pogue dan Sqontz, 1978; Stiglitz, 2000).

Peran pemerintah yang terakhir adalah sebagai alat stabilisasi

perekonomian. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta

akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang akan menimbulkan

pengangguran dan inflasi. Tanpa campur tangan pemerintah, gangguan

permintaan di suatu sektor akan berpengaruh pada sektor lain sehingga akan

menimbulkan pengangguran dan tenaga kerja yang akan mengganggu stabilitas

ekonomi, seperti contohnya inflasi dan deflasi, sehingga masalah tersebut harus

diselesaikan oleh pemerintah melalui pendekatan moneter (Mangkoesoebroto,

2000; Reksodiprodjo, 2001).

2.1.2 Konsep Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi dapat didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan dari

pemerintah pusat (nasional) kepada pemerintah lokal/daerah, serta kewenangan

daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai dengan aspirasi dan

keputusannya sebagai daerah otonom. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

Terdapat dua sisi dalam melihat konsep desentralisasi, yaitu meningkatkan

efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintah pusat (nasional) dan

mengaktualisasi representasi lokal (Ebel dan Yilmaz, 2002).

Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian peran yang lebih besar kepada

pemerintah daerah dilegalkan dengan lahirnya undang-undang otonomi daerah.

Undang-undang tersebut terdiri dari Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi UU No. 32

Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Tujuan perubahan kewenangan dalam

penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat,

pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal

serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Vasquez dan McNab,

2001; Simanjuntak, 2002).

Kebijakan desentralisasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya krisis

moneter dunia yang berimbas kepada krisis di Indonesia, sehingga Indonesia

menjadi terpuruk akibat tidak sanggup bertahan dari krisis yang terjadi di dunia.

Kerentanan Indonesia tersebut disinyalir akibat dari sistem sentralistik yang

berlaku di Indonesia selama ini. Sistem sentralistik dianggap tidak dapat

membidik sasaran pembangunan dengan tepat sehingga tidak mampu menangkal

krisis yang terjadi, sehingga mengakibatkan masyarakat miskin Indonesia menjadi

bertambah (Sidik, 2002).

Fenomena desentralisasi tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di

beberapa negara berkembang lainnya. Dorongan desentralisasi yang terjadi

dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya latar belakang atau pengalaman suatu

negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan

ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda

adanya disintegrasi, dan banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintah

sentralistik dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif (Sidik, 2002).

Menurut Tanzi dalam Widhiyanto (2008), faktor-faktor yang memicu

diberlakukannya desentralisasi bersifat internal dan eksternal. Faktor internal di

dukung oleh pengalaman dan sejarah negara itu sendiri, seperti semakin baiknya

pendidikan dan tingkat kesejahteraan dan pendidikan, meningkatnya pelayanan

publik, fenomena disintegrasi negara, respon terhadap kegagalan sistem

sentralisasi dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal antara lain berupa tekanan

dari negara maupun lembaga donor yang memiliki pengaruh terhadap negara

penerima donor berkaitan dengan desentralisasi.

Konsep desentralisasi ditujukan untuk meningkatkan peran serta pemerintah

daerah. Beberapa kebijakan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat

akan dilimpahkan kepada pemerintah daerah, dimana kabupaten/kota

mendapatkan kewenangan khusus, sedangkan propinsi mendapatkan kewenangan

terbatas. Sementara itu, kewenangan pemerintah pusat hanya terbatas pada

kepentingan militer, agama, keuangan negara dan hukum.

Secara umum, desentralisasi mencakup 1) aspek politik (political decentralization) yaitu pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan

berbagai peraturan, 2) aspek administratif (administrative decentralization) yaitu merupakan pelimpahan kewenangan, tanggungjawab, dan sumberdaya antar

berbagai tingkat pemerintahan, dan 3) aspek fiskal (fiscal decentralization) yaitu merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali

sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah yang lebih

tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi (Litvack dalam Abimanyu dan

Megantara, 2009).

Desentralisasi fiskal sering didefinisikan sebagai pelimpahan kewenangan

fiskal dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal

merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi, karena wewenang

pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan sumberdaya daerah menjadi

lebih besar. Sebelum desentralisasi, seluruh kebutuhan pelayanan publik dikelola

oleh pemerintah pusat secara seragam, padahal kebutuhan publik antar daerah

berbeda-beda. Oleh karena itu pelayanan publik pada masa sentralisasi kurang

efisien. Desentralisasi fiskal dapat mewujudkan efisiensi terhadap alokasi

sumberdaya sektor publik, karena disesuaikan dengan kebutuhan publik

masing-masing daerah. Selain itu, terjadi kompetisi antar pemerintah daerah dalam

Ketertarikan terhadap desentralisasi fiskal meningkat diantara negara

transisi dan berkembang karena diyakini sebagai alat yang efektif untuk

meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran publik. Selain itu, desentralisasi fiskal

dianggap sebagai sistem yang bagus terhadap kegagalan sistem sentralisasi selama

dekade terakhir ini yang terjadi di negara transisi dan berkembang.

Prud’homme (1995) mengatakan bahwa karena perbedaan kebutuhan dan

mobilitas individu di tiap daerah, maka desentralisasi menjadi lebih efisien. Oates

(1993) juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi

ekonomi karena posisi pemerintah daerah yang lebih dekat kepada masyarakat

sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat di

daerah. Tolok ukur dalam analisis desentralisasi fiskal adalah efisiensi dan

efektivitas dalam pengeluaran pemerintah dan pemerataan pendapatan sehingga

bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Perbedaan kebijakan antar daerah menyebabkan adanya kemungkinan

keputusan dalam penyediaan barang publik yang juga berbeda-beda antar daerah,

sesuai dengan preferensi masyarakat masing-masing daerah terhadap jenis dan

jumlah barang publik. Perbedaan preferensi masyarakat terhadap barang publik

dipengaruhi oleh perbedaan selera dan tingkat pendapatan antar daerah. Pada

kondisi ini, efisiensi alokasi lebih tinggi pada sistem pemerintahan yang

terdesentralisasi. Alasan ini mendasari kesimpulan bahwa desentralisasi

pemerintah akan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dibandingkan

dengan pemerintahan terpusat. Hipotesis serupa juga disampaikan oleh Tiebout,

yang dikenal dengan Tiebout Hypotesis (Stiglitz, 2000).

Tiebout Hypotesis ini merupakan analog dari konsep pareto optimum, dimana dalam kondisi pasar persaingan sempurna, harga merupakan sinyal dalam

alokasi sumberdaya sehingga tercipta kondisi yang efisien. Demikian pula dengan

barang publik, bahwa kompetisi dalam suatu komunitas akan menjamin efisiensi

dalam penawaran barang publik, sebagaimana perusahaan menjamin efisiensi

penawaran barang privat. Keterbatasan hipotesis ini terkait dengan asumsi pasar

persaingan, yaitu adanya kegagalan pasar, sistem perpajakan, dan redistribusi

pendapatan. Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana atau sampai tingkat

dekat dengan masyarakat, maka akan semakin baik. Besarnya peningkatan

efisiensi yang terjadi karena perubahan dari keputusan yang bersifat sentralistik ke

desentralistik dapat diilustrasikan pada gambar 3.

Diasumsikan terdapat dua daerah, yang masing-masing memiliki fungsi

permintaan terhadap barang publik ∑DA dan ∑DB, sehingga permintaan nasional

terhadap barang publik tersebut adalah ∑DN. Diasumsikan masyarakat dalam

daerah A tidak dapat menikmati barang publik yang diproduksi pada daerah B dan

sebaliknya. Barang publik tersebut adalah barang publik lokal, yaitu dapat

diproduksi oleh masing-masing daerah maupun oleh pemerintah pusat. Sementara

preferensi masyarakat di daerah A dan daerah B dapat berbeda sesuai dengan

selera dan tingkat pendapatannya. Biaya marginal untuk produksi barang tersebut

diasumsikan sama sebesar MC.

Sumber: Pogue dan Sqontz, 1978

Gambar 3 Efisiensi poduksi barang publik.

Marginal Cost/Value

Quantity MC

∑DN

∑DB

∑DA

q

qA qB qN

Marginal Cost/Value

Quantity MC

∑DN

∑DB

Apabila produksi barang tersebut dilakukan secara sentralistik, maka

jumlah yang diproduksi secara nasional sebesar qN atau pada tingkat efisien

dalam skala nasional, yaitu pada saat nilai marginal sama dengan biaya marginal.

Distribusi pada masing-masing daerah sebesar q. Pada tingkat produksi q, pada

daerah A, nilai marginal lebih rendah apabila dibandingkan dengan biaya

marginal. Sementara pada daerah B terjadi sebaliknya, nilai marginal lebih tinggi

dibandingkan dengan biaya marginal. Efisiensi secara nasional di sini tidak

menjamin terjadinya efisiensi pada tingkat daerah, karena adanya perbedaan

tingkat pendapatan dan selera. Jika produksi dilakukan secara desentralisasi, yaitu

pada saat masing-masing daerah akan memproduksi barang pada kondisi nilai

marginal sama dengan biaya marginal (kondisi efisien), maka akan diperoleh

tingkat produksi masing-masing qA untuk daerah A dan qB untuk daerah B.

Besarnya peningkatan efisiensi yang ditunjukkan dengan peningkatan

kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh daerah yang diarsir.

Dengan demikian untuk barang publik yang memungkinkan perbedaan

permintaan antar daerah, efisiensi alokasi sumberdaya akan lebih baik jika

produksi barang tersebut dilakukan secara desentralistik. Namun, untuk barang

publik yang bersifat nasional, yaitu pada saat seluruh masyarakat di negara

tersebut dapat memanfaatkan barang tersebut, sistem produksi pada

masing-masing daerah yaitu qA dan qB akan menghasilkan barang yang lebih kecil dari

tingkat efisiensi nasional, yaitu pada saat ∑DN berpotongan dengan MC. Dengan

demikian, barang publik ini akan lebih efisien apabila diproduksi secara

sentralistik.

Alasan barang publik nasional sebaiknya disediakan oleh pemerintah pusat

menurut Pogue dan Sgontz (1978) adalah:

1. Skala ekonomi. Efisiensi dalam pengambilan keputusan, implementasi dan

monitoring kebijakan pemerintah. Proses pengambilan keputusan,

implementasi dan monitoring dan evaluasi beragam antar jenis program,

populasi penduduk, dan luas wilayah. Keputusan mengenai pembangunan

fasilitas umum, untuk suatu wilayah dan populasi tertentu menjadi lebih mahal

jika wilayah tersebut dibagi, sehingga terdapat unit pengambilan keputusan

skalanya meningkat, pada kasus lainnya biaya pengambilan keputusan menjadi

lebih murah jika dilakukan untuk wilayah dan populasi yang terbatas. Pada

kasus pertama pada saat diperlukan skala ekonomis yang besar, pengambilan

keputusan cenderung efisien apabila dilakukan secara sentralistik dan

sebaliknya.

2. Distribusi pendapatan. Kebijakan redistribusi pendapatan secara umum akan

menurunkan kesejahteraan sebagian masyarakat. Masyarakat yang kaya akan

dirugikan sementara masyarakat yang miskin lebih diuntungkan. Apabila

kebijakan ini dilakukan secara parsial, berbeda antar daerah, maka akan

memberikan insentif kepada kelompok masyarakat kaya untuk pindah ke

daerah yang lebih menguntungkan (yang memiliki kebijakan redistribusi

pendapatan lebih rendah). Sementara itu, sebaliknya untuk masyarakat yang

lebih miskin akan memiliki insentif migrasi pada arah sebaliknya. Dengan

demikian daerah yang memiliki kebijakan redistribusi pendapatan yang lebih

besar akan kehilangan masyarakat yang kaya. Secara umum, pemerintah suatu

daerah tidak ingin kehilangan kelompok masyarakat kaya, sehingga akhirnya

semua daerah akan mengurangi program redistribusi pendapatan. Dengan

demikian, program redistribusi pendapatan akan lebih baik jika dilakukan

secara aggregat dan bersifat sentralistik, sehingga tidak ada ekses negatif

berupa migrasi masyarakat kaya dan miskin.

Pola penyaluran bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

merupakan inti dari kebijakan desentralisasi fiskal. Pada masa sebelum

desentralisasi fiskal, program bantuan kepada pemerintah daerah sebagian besar

dilakukan dalam bentuk spesific grant yaitu penentuan alokasi anggaran sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, terkadang dalam format yang sangat rigid, sehingga seringkali implementasi di lapangan banyak terkendala pada urusan

administratif. Pada sistem desentralisasi fiskal pola penyaluran bantuan

pemerintah pusat berubah menjadi dalam bentuk block grant, sehingga perencanaan program implementasi serta monitoring dan evaluasi dilakukan pada

pemerintah daerah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 25 Tahun

sumber penerimaan daerah berasal dari pendapatan daerah dan pembiayaan

daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana

perimbangan dan lain-lain pendapatan. Sementara itu pembiayaan terdiri dari sisa

lebih perhitungan anggaran yang lalu, penerimaan pinjaman daerah, dana

cadangan daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi

daerah, laba badan usaha milik daerah dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan

penerimaan lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah

yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar

rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain

sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh

daerah.

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

(BHPBP), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang

ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana BHPBP berfungsi dalam memperkecil

kesenjangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber dana BHPBP

berasal dari pajak dan bukan pajak (sumber daya alam). BHPBP berasal dari

pajak, terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan BHPBP

yang berasal dari sumber daya alam berasal dari kegiatan di sektor kehutanan,

pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak dan gas bumi,

pertambangan panas bumi.

Selain dana BHPBP tersebut, komponen dana perimbangan lainnya adalah

DAU dan DAK, yang merupakan implementasi dari block grant dalam sistem desentralisasi fiskal ini. DAU memiliki fungsi dalam memperkecil kesenjangan

horisontal antar daerah. DAU ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan atas dasar

celah fiskal dan alokasi dasar masing-masing daerah dan berjumlah minimal 26

persen dari total APBN. Apabila celah fiskal suatu daerah negatif dan nilai

tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, maka besar DAU yang diterima sebesar

alokasi dasar yang diterima. Namun, apabila celah fiskal tersebut negatif dan lebih

demikian, semakin tinggi potensi suatu daerah maka akan mendapatkan DAU

dalam jumlah yang semakin kecil, dan sebaliknya.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan komponen dana perimbangan

yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan

daerah dan telah ditetapkan dalam APBN. Sementara itu komponen lain-lain

pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Sisi

pembiayaan terdiri dari SILPA, Dana pinjaman, Dana Cadangan Daerah, dan hasil

penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pinjaman bersumber dari

pemerintah, pemerintah daerah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan

bukan bank dan masyarakat.

Selama berlangsungnya kebijakan desentralisasi fiskal, telah diberlakukan

perbaharuan di bidang fiskal oleh pemerintah, terutama berhubungan dengan sisi

pengeluaran. UU No 17 tahun 2003 merupakan sumber pedoman bagi penyusunan

dan pelaksanaan panganggaran dan belanja negara yang mengacu pada tiga pila

penganggaran yaitu penganggaran terpadu (uniified budgeting), penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) dan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework). Implikasi dari pendekatan penganggaran terpadu tersebut menyebabkan penyusunan dan pelaksanaan

anggaran belanja tidak lagi memisahkan anggaran belanja rutin dan anggaran

belanja pembangunan, namun dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Sehingga apabila rincian belanja sebelumnya berdasarkan pendekatan sektor,

subsektor, program dan kegiatan, maka berubah menjadi pendekatan berdasarkan

fungsi, subfungsi, program dan kegiatan.

Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dalam kerangka pembaharuan sistem

penganggaran mengakibatkan penyusunan anggaran belanja dari setiap satuan

kerja harus dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan

(input) dengan keluaran (output) dan/hasil (outcome) yang diharapkan, termasuk

efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Selanjutnya

pemberlakukann konsep kerangka pengeluaran jangka menengah menyebabkan

perencanaan penganggaran belanja dari setiap satuan kerja seharusnya dilakukan

dengan memperhitungkan kebutuhan anggaran dalam perspektif lebih dari satu

Bentuk pengeluaran/belanja APBD dapat dirinci menurut beberapa

bentuk antara lain: menurut urusan pemerintahan (urusan wajib dan urusan

pilihan), menurut program, menurut organisasi, menurut kegiatan, menurut

kelompok, menurut jenis, menurut objek/rincian objek belanja. Format

pengeluaran berdasarkan urusan diatur berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara. Format berdasarkan urusan tersebut terbagi atas urusan

wajib dan pilihan. Format urusan wajib terdiri atas urusan pendidikan, kesehatan,

pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan,

perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil,

pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial dan

tenaga kerja.

Format pengeluaran pemerintah berdasarkan bidang diatur dalam

Kepmendagri No 29 tahun 2002 yang terdiri dari bidang administrasi

pemerintahan, pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, kehutanan dan

perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal

dan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, penataan

ruang, pemukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup,

kependudukan, olahraga, kepariwisataan dan pertanahan.

Menurut Mangkoesoebroto (2000), perkembangan pengeluaran pemerintah

ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Perubahan permintaan terhadap barang publik.

2. Perubahan aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga

perubahan kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

3. Perubahan kualitas barang publik.

4. Perubahan harga faktor produksi.

Beberapa teori yang membahas tentang perkembangan pengeluaran

pemerintah yaitu:

1. Model Rostow dan Musgrave

Model ini menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan

tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap

lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah

prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap

diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas,

namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan

pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin

besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan

pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih

banyak. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan

terjadinya hubungan antar sektor yang makin komplek, misalnya pertumbuhan

ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan

semakin tingginya pencemaran atau polusi. Dengan demikian, pemerintah harus

turun tangan mengatur dan mengurangi dampak (eksternalitas) negatif dari polusi

dan juga melindungi buruh dalam meningkatkan kesejahteraannya. Musgrave

berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam

persentase terhadap PDB semakin besar dan persentase investasi pemerintah

terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow

mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih

dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial

seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran

pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Apabila terjadi

peningkatan pendapatan per kapita dalam suatu perekonomian, maka secara relatif

pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan

“The Law of Expanding State Expenditure”. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara- negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Jepang).

Wagner menerangkan bahwa peranan pemerintah menjadi semakin besar

disebabkan pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat.

Kelemahan hukum Wagner ini adalah tidak didasarkan pada suatu teori

mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya

bertindak dan terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB)

menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak

berubah. Peningkatan pajak tersebut berasal dari ekstensifikasi pajak. Selain itu,

peningkatan penerimaan pajak tersebut menyebabkan pengeluaran pemerintah

juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya

PDB menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga

dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya

perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai

perang. Konsekuensi dari peningkatan pengeluaran tersebut adalah penerimaan

pemerintah dari pajak juga harus meningkat. Pemerintah akan meningkatkan

penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta

untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek

pengalihan (displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan pengalihan aktivitas swasta kepada aktivitas pemerintah. Perang ternyata tidak

hanya dibiayai dengan pajak, akan tetapi pemerintah juga melakukan pinjaman ke

negara lain. Akibat hal tersebut, tarif pajak yang seharusnya dapat diturunkan oleh

pemerintah setelah perang, tidak dapat dilakukan karena pemerintah masih

mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Pninngkatan pengeluaran pemerintah karena PDB yang mulai meningkat,

pengembalian pinjaman dan aktivitas baru setelah perang ini disebut efek inspeksi

(inspection effect). Gangguan sosial juga dapat menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan dari swasta kepada tangan pemerintah. Hal tersebut dikenal

dengan istilah efek konsentrasi (concentration effect). Ketiga efek tersebut menyebabkan aktivitas pemerintah bertambah. Setelah perang selesai dan keadaan

kembali normal maka tingkat pajak akan turun kembali.

Pemerintah memiliki kecenderungan untuk senantiasa berusaha

memperbesar pengeluaran pemerintahnya, sedangkan masyarakat tidak suka

membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah

toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya

pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran

pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana

untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat

kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini menjadi

barrier bagi pemerintah untuk tidak dapat menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena (Mangkoesoebroto, 2000).

2.1.3 Teori Kebijakan Fiskal

Analisis Keynes dalam The General Theory, mengemukakan bahwa pemerintah dapat menggunakan kekuatan perpajakan dan pengeluaran mereka

untuk meningkatkan pengeluaran agregat (atau merangsang pengeluaran agregat).

Kekuatan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kondisi pemerintah ataupun

tujuannya, yaitu pada masa resesi maupun depresi maupun berrsifat kontraktif dan

ekspansif. Keynes menjelaskan modelnya dalam General Theory sebagai berikut:

C + I + G + (X-M) ... (1)

Dimana:

C = total pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap barang dan jasa

I = total nilai pengeluaran swasta (rumahtangga dan perusahaan) terhadap barang dan jasa

G = total nilai pengeluaran pemerintah terhadap barang dan jasa

(X – M) = ekspor bersih barang dan jasa

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang secara khusus berkaitan

dengan kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal melalui

instrumennya umumnya dibagi atas tiga kategori, yaitu :

1) Kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atau barang dan jasa

2) Kebijakan yang menyangkut perpajakan, dan

3) Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer (seperti kompensasi

pengangguran, tunjangan keamanan sosial, pembayaran kesejahteraan, dan

tunjangan veteran) kepada rumah tangga.

Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu 1) menganalisis pengaruh permintaan dan

pengangguran, dan kestabilan harga, 2) pengembangan aspek ekonomi seperti

pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan

stabilitasi ekonomi, 3) pengembangan aspek sosial seperti pemerataan pendidikan

dan kesehatan.

Berdasarkan instrumen kebijakan fiskal yang terdiri dari pengeluaran

pemerintah, pajak dan transfer payment tersebut, maka pemerintah dapat mengubah-ubah variabel tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Apabila pemerintah ingin menciptakan stabilisas harga, maka kebijakan fiskal

yang dilakukan adalah bersifat kontraktif, yaitu dengan menurunkan pengeluaran

pemerintah dan menaikkan pajak. Dengan demikian, maka permintaan aggregat

akan turun dan hal tersebut akan mengurangi kemungkinan terjadinya kenaikan

harga-harga. Apabila pemerintah ingin meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan

mengurangi pengangguran, maka dapat melakukan kebijakan fiskal ekspansif

dengan menaikkan belanja pemerintah dan menurunkan pajak. Hal tersebut akan

meningkatkan permintaan aggregat dalam perekonomian.

2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan berbagai model pertumbuhan ekonomi yang secara dinamis

bermunculan mengikuti perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Adam

Smith melalui Teori Klasiknya beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi

sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya

pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan output produksi yang

dihasilkan. Selain Adam Smith, David Ricardo juga berpendapat bahwa faktor

pertumbuhan penduduk akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun,

apabila pertambahan penduduk menjadi semakin besar hingga mencapai dua kali

lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan

tenaga kerja tersebut akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah yang

semakin kecil tersebut kemudian hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf

hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan (stationary state).

Teori Klasik tersebut kemudian dikembangkan menjadi Teori Neoklasik

beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan

ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini

juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Sedangkan

model Solow yang merupakan pengembangan dari model Harrod-Domar

sekaligus merupakan pilar yang kontributif bagi pengembangan teori Neoklasik

menambahkan faktor tenaga kerja dan teknologi ke dalam model

pertumbuhannya.

Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian

kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi

modern. Dalam model pertumbuhan Solow, input tenaga kerja dan modal

memakai asumsi skala yang terus berkurang (diminishing returns) jika keduanya dianalisis secara terpisah. Sedangkan jika keduanya dianalisis secara bersamaan,

maka memakai asumsi skala hasil tetap (constant returns to scale). Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan

dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow pertambahan

penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumberdaya yang positif. (Todaro dan

Smith, 2006).

Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi pada skala nasional maupun dalam

skala daerah/regional. Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya mengunakan

konsep-konsep pertumbuhan ekonomi secara aggregat. Perbedaan pokok antara

analisis pertumbuhan ekonomi nasional dengan pertumbuhan ekonomi daerah

menurut Richardson (2001) adalah titik berat dalam perpindahan faktor. Analisis

untuk suatu negara dapat diasumsikan dengan perekonomian tertutup, namun

untuk daerah asumsi tersebut tidak berlaku. Daerah bersifat terbuka, karena

kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal

sangat besar. Hal ini memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah

yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional dan sebaliknya.

Menurut BPS (2008), pertumbuhan ekonomi mengandung makna adanya

peningkatan produksi barang dan jasa (output) yang dihasilkan oleh seluruh

aktifitas ekonomi yang terjadi di masyarakat pada satu periode waktu tertentu.

Peningkatan produksi barang dan jasa yang dimaksud tersebut diukur berdasarkan