PENGUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

BERWAWASAN KONSERVASI

ABDUL MUIN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa Disertasi Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berwawasan Konservasi adalah karya saya sendiri dengan arahan Komisi Pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada Perguruan Tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2013

RINGKASAN

ABDUL MUIN. Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berwawasan Konservasi. Dibimbing oleh YANTO SANTOSA, BAMBANG HERO SAHARJO dan TRI WISMIARSI.

Pengembangan kebun sawit memberi konsekuensi terhadap kebutuhan lahan yang semakin besar, yang dalam prakteknya memanfaatkan lahan dari mengkonversi kawasan hutan sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem hutan hujan tropis, terganggunya hidupan liar (flora dan fauna) dan fragmentasi habitat hingga kepunahan sejumlah besar spesies, khususnya jenis langka. Penelitian ini dilakukan pada 3 (tiga) unit perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk (1) mengetahui penggunaan dan perubahan tutupan lahan, (2) menduga jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang hilang (biodiversity loss) dan bertambah (biodiversity gain) sebagai akibat dari perubahan tutupan lahan, (3) melakukan perhitungan finansial pengusahaan di lahan gambut dari berbagai tipe tutupan lahan, dan memasukan biodiversity loss dan biodiversity gain dalam analisisnya, (4) merumuskan model alternatif dan profile pengusahaan perkebunan kelapa sawit berwawasan konservasi. Pengusahaan perkebunan kelapa sawit berwawasan konservasi didefinisikan sebagai pengusahaan yang apabila tidak terjadi kehilangan biodiversitas, dengan kata lain hipotesisnya adalah biodiversity loss (bio-loss) sama dengan nol.

Berdasarkan RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2003 (Perda Nomor 8 Tahun 2003), bahwa status lahan sebelum dibuka menjadi kebun sawit adalah bukan kawasan hutan. Analisis penggunaan lahan sebelum kebun sawit dibuka, menunjukkan bahwa lahan sebelum diambil alih merupakan areal eks konsesi HPH, bekas lahan perkebunan perusahaan lain, bekas ladang dan semak. Tutupan lahan berdasarkan hasil penafsiran citra landsat sebelum menjadi kebun sawit berupa hutan sekunder, semak belukar, pertanian campuran dan tanah kosong. Areal berhutan yang masih terdapat di dalam perkebunan dipertahankan sebagaimana kondisi awalnya, dan ditunjuk sebagai areal konservasi yang dilapangannya berupa areal sempadan sungai dan areal hutan bergambut.

dan satwa liar (TSL) yang dulunya hidup di areal tertentu kemudian setelah habitatnya berubah menjadi sulit bahkan tidak dijumpai lagi keberadaanya, diterjemahkan sebagai suatu kehilangan potensi biodiversitas atau “biodiversity loss”. Biodiversity loss (bio-loss) ini menjadi penting dan merupakan keharusan atau wajib diperhitungkan dalam pengusahaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan skema konservasi. Namun di sisi lain akibat perubahan tutupan lahan yang awalnya berupa lahan yang kurang potensi (seperti tutupan lahan tanah terbuka/kosong) menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, diyakini menguntungkan bagi perkembangan satwa liar predator seperti burung hantu dan ular sawa yang menguntungkan bagi pengelolaan kebun sawit terutama dalam pengendalian hama tikus yang sangat merugikan produksi tanaman sawit. Hal ini diterjemahkan sebagai “biodiversity gain”, meskipun pemanfaatan potensinya dalam pengelolaan kebun bagi pengusaha bukan merupakan keharusan melainkan suatu pilihan alternatif dan sifatnya voluntary.

Berkaitan dengan skema pengusahaan perkebunan kelapa sawit berwawasan konservasi, maka penilaian kelayakan investasi perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut berdasarkan ukuran kriteria investasinya (NPV, IRR dan PBP), menghasilkan 8 (delapan) model alternatif yang layak dilaksanakan (menguntungkan), yaitu: pengusahaan perkebunan kelapa sawit pada LGDang (0-3 m) dari tutupan lahan (1) Semak belukar nilai NPV Rp 278.246.174,-,IRR (0-38%, PBP 4.50 tahun; (2) Hutan sekunder nilai NPV Rp 183.779.650,-, IRR 15%, PBP 7.90 tahun; (3) Tanah terbuka nilai NPV Rp 282.597.650,-, IRR 41%, PBP 4.30 tahun; (4) Hutan primer nilai NPV Rp 89.141.650,-, IRR 9%, dan PBP 10.70 tahun; dan pengusahaan perkebunan kelapa sawit pada LGDal (>3 m) dari tutupan lahan (5) Semak belukar nilai NPV Rp 220.570.287,-, IRR 32%, PBP 5.00 tahun; (6) Hutan sekunder nilai NPV Rp 126.040.287,-, IRR 13%, PBP 8.81 tahun; (7) Tanah terbuka nilai NPV Rp 224.858.287,-, IRR sebesar 35%, PBP 4.80 tahun; dan (8) Hutan primer nilai NPV Rp 40.320.287,-, IRR 8% , dan PBP 11.80 tahun. Model alternatif terbaik yang terpilih dan prioritas dilaksanakan adalah pengusahaan kelapa sawit pada lahan gambut dari tutupan lahan tanah terbuka dengan nilai NPV tertinggi per ha-nya Rp 282.597.650,-, IRR sebesar 41% (di atas suku bunga diskonto yang 6.5%), dengan PBP selama 4.3 tahun. Sebagai konsekuensi dari skema pengusahaan perkebunan kelapa sawit berwawasan konservasi yang menjawab hipotesis atas tidak terjadinya kehilangan potensi biodiversitas (bio-loss sama dengan nol), maka profil pengusahaannya harus (1) dilakukan pada tutupan lahan tanah terbuka (bukan berasal dari tutupan lahan berhutan); namun jika terjadi pada tutupan lahan hutan maka (2) harus ada penggantian biaya terhadap bio-loss tersebut; dan (3) investasi tersebut harus layak dilaksanakan (menguntungkan) yang ditunjukkan dari NPV bernilai positif, nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga diskonto (discount rate) dan jangka waktu pengembalian modal (PBP) yang relatif singkat.

SUMMARY

ABDUL MUIN. Conservation-based Oil Palm Cultivation. Supervised by YANTO SANTOSA, BAMBANG HERO SAHARJO and TRI WISMIARSI

The development of oil palm plantations has given a number of consequences on the great demand in land; however, in practice, there are a lot of accusations that land utilized comes from the conversion of forest areas, and this is suspected to be the cause of the loss of biodiversity of tropical rain forest ecosystems, cause of disruption of wildlife (flora and fauna), habitat fragmentation, and extinction of a large number of species, especially endangered species. The research was conducted in three (3) units of oil palm plantations located in Central Kalimantan Province in order to (1) determine the use and land cover change, (2) assume the plant species of wildlife suspected to be lost (biodiversity loss) and thought to be increased (biodiversity gain) as consequences of changes in land cover due to oil palm plantations (3) demonstrate the calculation of the financial analysis of oil palm cultivation carried out on various types of land cover and different peat depths, and perform analysis by taking biodiversity loss and gain biodiversity into account, and (4) formulate alternative models and describe the profile of conservation-based oil palm cultivation. Conservation-based oil palm cultivation in this research was defined as an activity with no biodiversity loss; in other words, the hypothesis indicated that biodiversity loss (bio-loss) was equal to zero.

Based on the Provincial Spatial Plan of Central Kalimantan Province Year 2003 (Local Law Number 8 Year 2003), it is stated that the status of the land before it is opened for oil palm plantation is not a forest, but is located in the cultivation area/or in an area for other uses (APL). The result of analysis of land use prior to the opening of oil palm plantation showed that land for palm oil development was not entirely derived from wooded land cover (tuplah), but also from the areas of shrubs, mixed farming land/communal farms, and open land. Oil palm land developed came from the former concession, former estates of other companies, including land owned by the community through the process of compensation. Land cover based on the interpretation of land satellite images before land opening for oil palm plantations showed no identification of primary forests but only secondary forests, shrubs, mixed farming land and vacant land. The forested area that is still present in the plantation has retained its initial conditions and is designated as a conservation area in the forms of a riparian area and peaty forest area.

high species richness. Changes in forest land cover which is an important habitat for arboreal primates and has turned into palm oil plantations have caused some primates such as orangutans and owas that are highly dependent on the presence of forest life unable to survive safely and comfortably, and anteaters have become endangered as result of hunting to meet their high demand in market. Some species that used to live in the area, after their habitat had changed, are difficult to find; as a result, it can be said there has been a loss in plant and wildlife potential or "biodiversity loss", and this becomes an important and compulsory factor in conservation-based oil palm utilization/concession scheme. On the other hand, due to changes in land cover that was originally in the form of less potential land (such as land cover of open/vacant land) before it was changed into oil palm plantations, it is believed that the land cover can be beneficial for the development of wildlife predators such as owls and sawa snakes which will be beneficial for the oil palm plantation management, especially in pest control of mice because they disturb the oil palm crop production, and this is translated as part of "biodiversity gain". Although the utilization of biodiversity potentials in plantation operations for the business agents is not a must, it should be voluntary.

In relation to the conservation-based oil palm concession scheme, the appraisal of the investment feasibility of oil palm utilization on peat land was based on the size of its investment criteria (NPV, IRR and PBP), producing eight feasible (profitable) alternative models, including cultivation of oil palm plantations in LGDang (0-3 meters) from the land cover of (1) shrubs with an NPV of Rp 278.246.174,-, an IRR of 38%, and a PBP of 4.50 years; (2) a secondary forest with a NPV of Rp 183.779.650,-, an IRR of 15%, and a PBP 7.90 years; (3) open land with a NPV of Rp 282.597.650, an IRR of 41%, and a PBP of 4.30 years; (4) a primary forest with a NPV of Rp 89.141.650,-, an IRR of 9%, and a PBP 10.70 years. Furthermore, the oil palm cultivation in LGDal (> 3 meters) from the land cover of (5) shrubs with, a NPV of Rp 220.570.287,-, an IRR of 32%, and a PBP of 5.00 years; (6) a secondary forest with a NPV of Rp 126.040.287,-, an IRR of 13%, and a PBP of 8.81 years; (7) open land with a NPV of Rp 224.858.287,-; an IRR of 35%, a PBP 4.80 years; and a primary forest with a NPV of Rp 40.320.287,- ; an IRR of 8% , and a PBP of 11.80 years

Cultivation model selection which has the highest priority and provides the highest NPV per ha is Rp 282.597.650,- with an IRR of 41% (well above the disconto rate of 6.5 %) and a PBP for 4.30 years. As a consequence of the conservation-based oil palm cultivation scheme in answering the hypothesis whether there was a potential biodiversity loss (bio-loss was equal to zero), (1) the utilization should be conducted on open land cover (not on forested land cover). However, (2) if it should be conducted on forested land cover, there must be a replacement cost for the bio-loss, and (3) the investment must be feasible (profitable) indicated by a positive value of NPV, a greater IRR value than the discount rate and a shorter term of capital repayment (PBP).

Keywords: Oil palm plantations, changes in land cover, biodiversity loss and financial feasibility analysis.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

PENGUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

BERWAWASAN KONSERVASI

ABDUL MUIN

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

pada

Program Studi Konservasi Biodiversitas Tropika

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji pada Ujian Tertutup : 1. Prof Dr Ir Ervizal AM Zuhud, MS

2. Dr Ir Lalang Buana, MSc

Penguji pada Ujian Terbuka : 1. Prof Dr Ir Dudung Darusman, MA

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ialah pendekatan konservasi dalam perkebunan kelapa sawit, dengan judul Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berwawasan Konservasi.

Penghargaan dan terimakasih yang setinggi tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Dr Ir H Yanto Santosa, DEA selaku ketua komisi pembimbing, Prof Dr Ir Bambang Hero Saharjo, MScAgr dan Dr Ir Tri Wismiarsi, MSc selaku anggota komisi pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran dan semangat dalam menyelesaikan penulisan disertasi.

2. Dr Ir Lalang Buana, MSc dan Prof Dr Ir Ervizal AM Zuhud, MS (penguji luar komisi pada ujian sidang tertutup); Prof Dr Ir Dudung Darusman, MA dan Dr Ir Novianto Bambang W, MSi (penguji luar komisi pada ujian sidang terbuka), atas kesediaan waktunya, memberikan koreksi, masukan dan saran untuk penyempurnaan tesis ini.

3. Dekan Fakultas Kehutanan, Ketua Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan

dan Ekowisata (KSHE) dan Ketua Program Studi/Mayor KVT dan dosen-dosen yang telah memberikan dukungan dan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di kampus.

4. Kementerian Kehutanan cq Pusdiklat Kehutanan dan Ditjen PHKA yang telah

memberikan izin dan kesempatan memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S3 di Institut Pertanian Bogor. Kepada Setditjen PHKA cq Bag Program Anggaran dan BKSDA Kalteng atas segala dukungannya hingga studi berjalan lancar dan selesai pada waktunya. Ucapan terimakasih tertuju kepada Ibu Ir Listya Kusumawardhani, MSc; Ir Jefri Susyafrianto, MM; dan mendampingi dan mendukung penuh dalam penyelesaian studi ini, serta anak-anakku tersayang Natasya CM Januatisa (Tasya), Alyssa JZ Anditha (Alyssa), Muhammad Althaf Muinurraja (Althaf) dan almarhum Ananda MP Pratama (Nanda) yang memberikan inspirasi, semangat dan suasana keceriaan.

6. Teman seangkatan U Mamat Rahmat (TN Ujung Kulon), Ivan Yusfi Noor (Dit

KKBHL, PHKA) dan Mufti Sudibyo (Universitas Negeri Medan) atas kebersamaan, kekompakan dan kerjasama dalam suka dan duka selama studi dan semoga dapat terus berlanjut kedepannya.

7. Reni Sri Mulyaningsih, Moh Sofwan, Umi Uum yang siap sedia memberikan

bantuan untuk kelancaran tugas pembelajaran dan senyum

keramahtamahannya

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

2 ANALISIS TUTUPAN LAHAN AREAL PERKEBUNAN KELAPA

SAWIT

3 ANALISIS KOMPARATIF POTENSI KEANEKARAGAMAN

HAYATI PADA BERBAGAI TIPE TUTUPAN LAHAN

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA BERBAGAI TUTUPAN LAHAN DAN KEDALAMAN LAHAN GAMBUT

5 MODEL ALTERNATIF DAN PROFIL PENGUSAHAAN

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERWAWASAN KONSERVASI

Pendahuluan

Model Alternatif Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berwawasan Konservasi

6 SIMPULAN DAN SARAN

sebelum menjadi konsesi perkebunan kelapa sawit 12

2.2 Luas lahan hasil pelepasan kawasan HPK berdasarkan Permenhut

P.17/Menhut-II/2011 13

2.3 Sejarah penggunaan lainnya pada lahan perkebunan kelapa sawit

PT.A, PT.B dan PT.C 15

2.4 Data luas dan kedalaman gambut pada lokasi perkebunan kelapa

sawit PT.A, PT.B dan PT.C 16

2.5 Kondisi penutupan lahan pada masing-masing areal kebun lingkup

PT.A, PT.B, dan PT.C di Provinsi Kalimantan Tengah 18

2.6 Alokasi areal konservasi di dalam kebun kelapa sawit 20

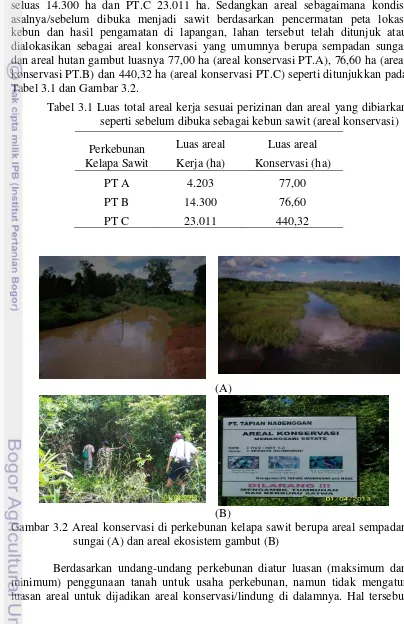

3.1 Luas total areal kerja sesuai perizinan dan areal yang dibiarkan

seperti sebelum dibuka sebagai kebun sawit (areal konservasi) 28

3.2 Beberapa jenis dan kerapatan tumbuhan yang teridentifikasi di kawasan konservasi (hutan primer) dan di areal konservasi (hutan

sekunder) dalam perkebunan kelapa sawit 30

3.3 Kerapatan vegetasi, volume tegakan, dan keragaman jenis pada tutupan lahan hutan primer dan hutan sekunder pada tingkat semai,

pancang, tiang dan pohon 32

3.4 Besaran kerapatan, potensi tegakkan dan nilai ukuran keragaman hayati hasil penelitian lainnya pada tutupan lahan hutan primer dan

hutan sekunder 33

3.5 Jenis satwa liar yang teridentifikasi berdasarkan perjumpaan

langsung, jejak dan informasi pada berbagai tutupan lahan 34

3.6 Jenis satwa liar yang dianggap sebagai perwakilan indikator biodiversity loss akibat perubahan tuplah hutan (primer dan

sekunder) menjadi perkebunan kelapa sawit 36

3.7 Kepadatan satwa liar dan potensi tumbuhan sebagai indikator

biodiversity loss pada berbagai tutupan lahan 37

4.1 Biaya dan pendapatan (rupiah per hektar) pengusahaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan kedalaman gambut di berbagai tutupan

lahan (2007-2032) 49

4.2 Ukuran kelayakan investasi pengusahaan perkebunan kelapa sawit (per hektar selama 25 tahun) berdasarkan besaran NPV, IRR dan

PBP 50

ekonomi pengusahaan perkebunan kelapa sawit 53 4.4 Nilai ekonomi (rupiah per ha) dari biodiversity loss pada berbagai

tipe tutupan lahan 54

4.5 Total biaya investasi per hektar (investasi kebun dan biodiversity loss yang diperhitungkan sebagai biaya investasi) pengusahaan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut dari berbagai tutupan

lahan 55

4.6 Perbandingan investasi kebun (%) dengan investasi untuk

biodiversity loss (bio-loss) terhadap biaya total investasi 55 4.7 Kelayakan finansial investasi pengusahaan perkebunan kelapa sawit

(per hektar selama 25 tahun) yang memperhitungkan biodiversity

loss dan biodiversity gain berdasarkan besaran NPV, IRR dan PBP 56

5.1 Kelayakan finansial dari model terbaik pengusahaan perkebunan

kelapa sawit berwawasan konservasi 62

DAFTAR GAMBAR

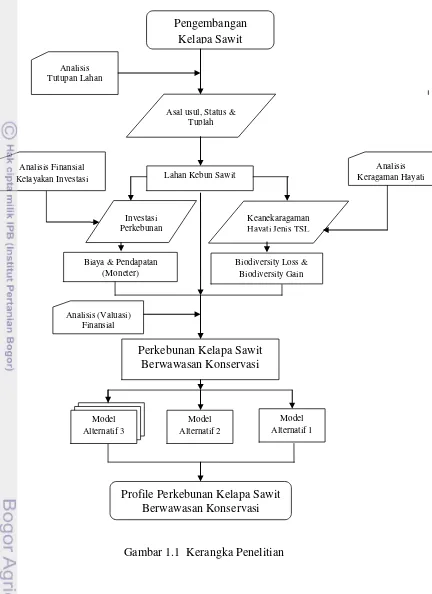

1.1 Kerangka Penelitian 7

2.1 Lokasi perkebunan kelapa sawit PT A, PT B dan PT C di Provinsi

Kalimantan Tengah 10

2.2 Perkembangan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan hilangnya

hutan alam di Indonesia dan Malaysia periode 1990-2008 16

2.3 Perubahan kondisi tutupan lahan pada sebagian areal PT.A di Kabupaten Kobar : (A) Tutupan lahan tahun 1989, dan (B) Tutupan

lahan tahun 2010 18

2.4 Kenampakan tutupan lahan pada perkebunan kelapa sawit yang diteliti: (A) Tutupan lahan pertanian campuran (Pc), (B) Semak belukar (B), (C) Hutan sekunder (Hs), dan (D) kebun kelapa sawit

(Pkb) 19

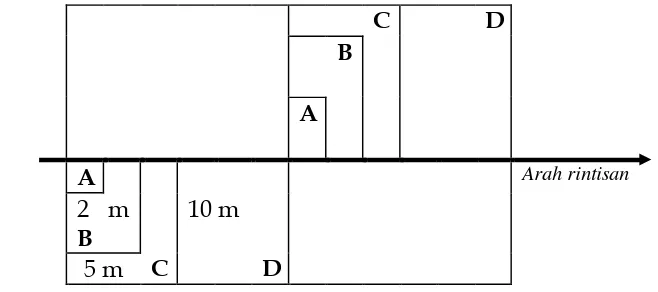

3.1 Bentuk dan ukuran petak pengamatan inventarisasi vegetasi 25

3.2 Areal konservasi di perkebunan kelapa sawit berupa areal sempadan

sungai (A) dan areal ekosistem gambut (B) 28

3.3 Jenis satwa predator yang menguntungkan bagi pengendalian hama tikus di perkebunan kelapa sawit yang dianggap sebagai

“biodiversity gain” 39

4.1 Produksi tandan buah segar (TBS) pada lahan gambut LGDang (0-3

m) dan LGDal (>3 m) (2010-2032) 49

4.2 Nilai NPV (a), IRR (b) dan PBP (c) pengusahaan perkebunan kelapa sawit pada kedalam gambut (LGDang 0-3 m) dan berbagai tutupan

lahan 51

4.3 Nilai NPV (a), IRR (b) dan PBP (c) pengusahaan perkebunan kelapa sawit pada kedalam gambut (LGDal > 3 m) dan berbagai tutupan

lahan 52

5.1 Nilai NPV (a), IRR (b) dan PBP (c) pengusahaan perkebunan kelapa sawit pada kedalam gambut (LGDang 0-3 m) dan berbagai tutupan

lahan dengan memperhitungkan bio-loss atau bio-gain 61

sawit pada kedalam gambut (LGDang > 3 m) dan berbagai tutupan

lahan dengan memperhitungkan bio-loss atau bio-gain 61

LAMPIRAN

1 Peruntukan/status lahan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan

Peta TGHK Tahun 1989 dan RTRWP Tahun 1993 79

2 Peta sebaran areal konservasi Perkebunan PT. B di Kabupaten

Kotawaringin Timur 81

3 Peta sebaran kawasan lindung (sempadan sungai dan areal

bergambut) pada areal konsesi PT. C di Kabupaten Seruyan 82

4 Peta citra satelit di areal PT.A di Kabupaten Kotawaringin Barat

(Kobar) 83

5 Peta citra satelit di areal PT.B di Kabupaten Kotawaringin Timur

(Kotim) 85

6 Peta citra satelit di areal PT.C di Kabupaten Seruyan 87

7 Jenis tumbuhan teridentifikasi pada areal kebun kelapa sawit dan

hutan sekitar kebun 89

8 Jenis tumbuhan teridentifikasi pada tutupan lahan hutan primer di

kawasan konservasi 91

9 Jenis tumbuhan teridentifikasi pada tutupan lahan hutan sekunder

(areal konservasi) di perkebunan kelapa sawit PT.A, PT.B, dan PT.C 93

10 Jenis satwa liar teridentifikasi di areal perkebunan kelapa sawit dan

hutan sekitar kebun 96

11 Produksi Tandan Buah Segar (TBS) Perkebunan Kelapa Sawit Pada

Lahan Gambut Selama 1 Daur Pengelolaan (25 tahun) 99

12 Analisis finansial (Biaya-Pendapatan) perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut kedalaman 0-3 meter (LGDang) asal tutupan lahan

Semak belukar (B) (rupiah per ha per tahun) 100

13 Analisis finansial (Biaya-Pendapatan) perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut kedalaman 0-3 meter (LGDang) asal tutupan lahan

Hutan sekunder (Hs) (rupiah per ha per tahun) 102

14 Analisis finansial (Biaya-Pendapatan) perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut kedalaman 0-3 meter (LGDang) asal tutupan lahan

Tanah terbuka (T) (rupiah per ha per tahun) 104

15 Analisis finansial (Biaya-Pendapatan) perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut kedalaman 0-3 meter (LGDang) asal tutupan lahan

Hutan primer (Hp) (rupiah per ha per tahun) 106

16 Analisis finansial (Biaya-Pendapatan) perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut kedalaman > 3 meter (LGDal) asal tutupan lahan

Semak belukar (B) (rupiah per ha per tahun) 108

17 Analisis finansial (Biaya-Pendapatan) perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut kedalaman > 3 meter (LGDal) asal tutupan lahan

Hutan sekunder (Hs) (rupiah per ha per tahun) 110

18 Analisis finansial (Biaya-Pendapatan) perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut kedalaman > 3 meter (LGDal) asal tutupan lahan

19 Analisis finansial (Biaya-Pendapatan) perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut kedalaman > 3 meter (LGDal) asal tutupan lahan

Hutan primer (Hp) (rupiah per ha per tahun) 114

20 Perbandingan hasil analisis kelayakan financial pada kedalaman gambut (LGDang & LGDal) dan berbagai tutupan lahan (semak belukar, hutan sekunder, tanah terbuka & hutan primer) sebelum dan setelah memperhitungkan biodiversity loss & biodiversity gain

berdasarkan parameter NPV (Rp), IRR (%) dan PBP (Tahun) 116

21 Perbandingan parameter kelayakan finansial (NPV,IRR, PBP)

pengusahaan perkebunan kelapa sawit pada kedalaman lahan

gambut (LGDang) 0-3 mt dengan berbagai tutupan lahan 117

22 Perbandingan parameter kelayakan finansial (NPV,IRR, PBP)

pengusahaan perkebunan kelapa sawit pada kedalaman lahan

gambut (LGDal) > 3 mt dengan berbagai tutupan lahan 118

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor andalan pemerintah diluar sektor migas dan bahkan menjadi sektor penyumbang devisa negara terbesar non migas dari nilai pendapatan yang diperoleh (total ekspor CPO 2012 mencapai 18,14 juta ton dengan nilai 20,78 milyar dolar AS) (Charles 2013). Dari sisi pelaku usaha/investor, bisnis kelapa sawit merupakan primadona karena selain keuntungan yang diperoleh berjangka panjang, juga peluang pasar yang terbuka luas (saat ini pasar CPO dikuasai 44% dari Indonesia, 39% Malaysia dan 17% negara-negara penghasil minyak sawit lainnya) (Wihardandi 2013). Tingginya permintaan minyak sawit oleh masyarakat dunia, membuat Indonesia mentargetkan untuk terus mengembangkan perkebunan kelapa sawit dan bertekad menjadi penghasil minyak sawit terbesar dunia. Total produksi minyak sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia pada tahun 2012 mencapai 26,5 juta ton yang dihasilkan dari lahan 9 juta hektar (diperkirakan di tahun 2013 produksinya akan mencapai 28 juta ton). Dari total produksi tersebut, total ekspor mencapai 18.14 juta ton (sebagai perbandingan di tahun 2011 total ekspor 16.5 juta ton) (GAPKI 2011, Ditjen Perkebunan 2011, Suhendra 2013, Wihardandi 2013). Pada sisi lainnya yaitu pemerintah, usaha perkebunan sawit mendapat sambutan dan dukungan yang baik karena mampu memberikan devisa bagi negara (dengan nilai ekspor mencapai 20,78 milyar dolar AS tahun 2012), dapat meningkatkan pendapatan petani kebun (50% atau sekitar 4,5 juta hektar merupakan perkebunan rakyat berskala kecil), menyerap tenaga kerja (sekitar 3 - 3,6 juta kepala keluarga atau 10 juta jiwa yang terlibat langsung) (GAPKI 2011, Ditjen Perkebunan 2011), dan mendorong perputaran perekonomian lokal karena multiplier effect yang ditimbulkan. Berdasarkan roadmap pengembangan industri sawit nasional yang dicanangkan pemerintah, ditargetkan pada tahun 2020 produksi CPO bisa mencapai 40 juta ton.

Fakta dari aspek ekonomi sebagaimana digambarkan di atas, memberi suatu konsekuensi pada aspek ekologi atau lingkungannya. Berdasarkan praktek yang telah dilakukan dimasa yang lalu, bahwa bahwa penyediaan lahan untuk budidaya kelapa sawit diperoleh dari hasil mengkonversi hutan alam (hutan produksi), memanfaatkan lahan terlantar berupa semak belukar (diperkirakan ada sekitar 30 juta hektar) akibat aktivitas pembukaan dan/atau eksploitasi hutan untuk bermacam keperluan (Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan 2000), atau pada areal yang sudah dicadangkan untuk pengembangan perkebunan yaitu di APL (Areal Penggunaan Lainnya). Namun ironisnya, kegiatan konversi hutan alam dan pembukaan areal berhutan di APL disangkakan telah menjadi salah satu sumber perusakan hutan alam Indonesia, ancaman terhadap hilangnya habitat bagi beberapa spesies yang bersifat endemik, berkurangnya atau bahkan hilangnya populasi sejumlah besar spesies, dan menyebabkan timbulnya bencana alam (Sjahfirdi 2011). Bahkan lebih jauh lagi dari suatu studi mengungkapkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit cenderung akan menurunkan kualitas air tawar dan tanah serta menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat lokal yang bergantung pada produk-produk ekosistem. (Fitzherbert et al. 2008). Penelitian lainnya mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit sebagai pendorong utama penggundulan hutan di hutan tropis (Fitzherbert et al. 2008; Koh & Ghazoul 2008). Padahal hutan tropis diyakini memiliki kekayaan keragaman ekosistem terrestrial (daratan) yang besar (Corley and Tinker 2003) termasuk biodiversitas di dalamnya, mempunyai nilai manfaat ekonomi yang besar antara lain sebagai penyedia barang bagi kebutuhan manusia seperti makanan dan obat-obatan dan jasa-jasa ekosistem seperti pengaturan siklus hidrologis, perlindungan tanah, jasa wisata, fungsi penyimpanan karbon, stabilitas iklim, dan lain sebagainya. Nilai manfaat ekonomi tersebut dikelompokkan sebagai nilai penggunaan (use values) mencakup nilai guna langsung (direct value) yaitu hasil yang dapat dikonsumsi langsung seperti kayu, makanan, rekreasi; nilai guna tidak langsung (indirect value) seperti fungsi ekologis, pengendali banjir, stabilitas iklim; nilai pilihan (option values) yaitu nilai ekonomi yang masih tersimpan seperti keanekaragaman hayati, dan nilai non penggunaan (non use values) yang meliputi nilai warisan (bequest value) dan nilai keberadaan (existence value) seperti kekayaan dan keindahan alam kawasan konservasi, lansekap/habitat dan spesies langka (Pearce 1992 dalam Munasinghe 1993; Pearce & Moran 1994; dan Simpson 2007). Nilai manfaat tersebut dari berbagai teori dan penelitian yang ada telah diterapkan dan dapat diukur melalui suatu penilaian ekonomi yang lazim digunakan dan dikenal sebagai penilaian total ekonomi atau total economic value (TEV) yang memberikan nilai yang terukur moneter (nilai uang) (Peterson & Sorg 1987; Pillet 2006; Plottu et al. 2007) melalui penghitungan menggunakan metode pendekatan harga pasar dan kesediaan untuk membayar atau willingness to pay (WTP) (Darusman et al. 2004). Sebagai contoh bahwa total nilai ekonomi (TEV) dari manfaat/keuntungan biodiversitas global (sebagian besar dari Negara sedang berkembang) dengan perkiraan kasar ditaksir mencapai ratusan juta dolar AS pertahun (Pearce et al. 1999 dalam Barbier 2000).

ekologis tidak menimbulkan kerusakan sumberdaya hutan yang lebih luas lagi termasuk kelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya. Oleh karena itu permasalahan mendasarnya yang pertama adalah terletak pada lahan yang digunakan baik dari aspek tutupan lahan maupun peruntukkannya secara hukum. Artinya asal usul lahan yang akan digunakan untuk perkebunan sawit menjadi topik yang penting untuk diketahui. Kedua, adalah ketika terjadi perubahan tutupan lahan dari areal berhutan menjadi kebun kelapa sawit, maka diduga terjadi perubahan berupa kehilangan potensi biodiversitasnya. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai kandungan potensi keanekaragaman hayati, yakni penilaian sejauh mana kehilangan potensi tersebut (biodiversity loss). Faktor biodiversity loss (bio-loss) ini menjadi suatu pertimbangan yang harus atau wajib dikedepankan dalam mengembangkan suatu pengusahaan perkebunan kelapa sawit yang mempertimbangkan kelestarian atau konservasi lingkungan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, pengusahaan perkebunan kelapa sawit berwawasan konservasi dimaksudkan apabila dalam pengusahaannya tidak terjadi kehilangan biodiversitas, atau dengan kata lain hipotesisnya adalah biodiversity loss (bio-loss) sama dengan nol. Demikian juga sebaliknya, pengembangan kelapa sawit dapat memberikan dampak positif terhadap keberadaan biodiversitas, maka penambahan potensi yang ada (biodiversity gain) perlu dilakukan pengukuran/penilaian juga. Namun berbeda dengan bio-loss, maka bio-gain yang dimaksud bagi pelaku usaha sifatnya sukarela atau voluntary. Artinya dalam kegiatan operasionalnya, pemanfaatan potensi biodiversitas dalam perkebunan tidak menjadi suatu keharusan, melainkan suatu alternatif pilihan. Ketiga, adalah sehubungan dengan potensi kehilangan atau penambahan tersebut (biodiversity loss/gain), maka diperlukan adanya suatu analisis (valuasi) finansial dari pengusahaan sawit dengan memperhitungkan nilai-nilai tersebut. Untuk menjawab permasalahan dan pertanyaan tersebut di atas, maka suatu penelitian dilakukan dengan mengambil topik tentang pengusahaan perkebunan kelapa sawit berwawasan konservasi, yang dimaksudkan sebagai suatu usaha perkebunan yang dalam pengusahaannya selain untuk memperoleh manfaat (keuntungan) finansial, juga memperhatikan aspek asal-usul lahan dan mempertimbangkan faktor biodiversity loss dan biodiversity gain dalam perhitungan analisis kelayakan usahanya. Penelitian ini mengambil contoh lokasi perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan kegiatan operasionalnya mulai tahun 2007.

Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah merumuskan profile pengusahaan perkebunan kelapa sawit berwawasan konservasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dilakukan beberapa tahapan penelitian untuk mencapai tujuan antaranya, yaitu melalui:

2) Analisis Komparatif Potensi Keanekaragaman Hayati pada Berbagai Tipe Tutupan Lahan yang bertujuan untuk menduga jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang patut diduga hilang (biodiversity loss) dan yang diduga bertambah (biodiversity gain) sebagai konsekuensi dari perubahan tutupan lahan akibat pembukaan perkebunan kelapa sawit.

3) Analisis (Valuasi) Finansial Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Berbagai Tutupan Lahan dan Kedalaman Lahan Gambut yang bertujuan untuk melakukan perhitungan analisis finansial pengusahaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan pada berbagai tipe tutupan lahan dan kedalaman gambut yang berbeda, berikut analisis dengan memperhitungkan biodiversity loss dan biodiversity gain dalam analisis finansialnya.

4) Penyusunan Model Alternatif dan mendiskripsikannya sebagai Profil

Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berwawasan Konservasi

Manfaat Penelitian

1) Memberikan pemahaman yang jelas dan bertanggungjawab terhadap

pengembangan kelapa sawit yang mensinergikan kepentingan ekonomi dan kelestarian ekologis khususnya kepada pelaku usaha/investor, dan pemerintah serta pemerhati/pegiat konservasi atau lingkungan pada umumnya.

2) Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan di sektor perkebunan

kelapa sawit khususnya terkait penyediaan lahan budidaya kelapa sawit. 3) Mendorong dilakukannya penelitian lanjutan terkait dengan aspek sosial,

valuasi ekonomi sumberdaya lingkungan yang lebih luas dalam penentuan kelayakan pengusahaan kebun sawit.

Hipotesis

Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah tidak terjadi kehilangan biodiversitas akibat perubahan tutupan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit atau dengan kata lain biodiversity loss sama dengan nol.

Kebaruan

Kebaruan (novelty) penelitian ini adalah suatu Profil Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berwawasan Konservasi.

Kerangka Penelitian

mengevaluasi (menilai) analisis biaya dan manfaat proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit harus turut memperhitungkan berbagai biaya lingkungan dan biaya sosial tersebut.

Berdasarkan fakta dan persoalan tersebut di atas, maka diperlukan suatu penelitian tentang bagaimana model alternatif dan profil pengusahaan kelapa sawit yang dijalankan secara bertanggungjawab dengan memperhitungkan kelestarian tumbuhan dan satwa liar serta habitatnya. Dengan kata lain bagaimana suatu pengusahaan perkebunan kelapa sawit dijalankan sehingga dapat dikatakan berwawasan konservasi. Untuk tujuan tersebut, maka dilakukan serangkaian analisis yang menyangkut (1) bagaimana kondisi lahan perkebunan kelapa sawit pada awalnya dibuka, artinya persoalan asal-usul penggunaan lahan dan status tutupan lahannya menjadi topik yang menarik untuk diteliti dan sekaligus mengkonfirmasi atas dugaan/tuduhan pemanfaatan kawasan hutan dalam penyediaan lahan kelapa sawit; (2) yaitu bahwa telah terjadi perubahan-perubahan terhadap kondisi keanekaragaman hayati pada lahan sebelum kebun sawit dikonsesi/dibuka dengan setelah kebun sawit dikelola, artinya potensi keanekaragaman hayati (dalam penelitian ini dibatasi pada tumbuhan dan satwa liar) perlu diketahui dan membandingkannya terhadap potensi yang ada di habitat alaminya. Berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya perubahan potensi pada berbagai tutupan lahan, maka patut diduga disatu sisi adanya kehilangan potensi yang diistilahkan sebagai “biodiversity loss”, dan di sisi lain patut juga diduga terjadi penambahan potensi, menggunakan istilah “biodiversity gain” sebagai akibat terbentuknya kebun kelapa sawit. Faktor biodiversity loss (bio-loss) ini menjadi suatu pertimbangan yang harus atau wajib diperhitungkan dalam pengembangan pengusahaan perkebunan kelapa sawit yang mempertimbangkan kelestarian atau berwawasan konservasi. Dalam penelitian ini, pengusahaan perkebunan kelapa sawit berwawasan konservasi diterjemahkan sebagai suatu usaha perkebunan kelapa sawit yang apabila dalam pengusahaannya tidak terjadi kehilangan biodiversitas, atau dengan kata lain hipotesisnya adalah biodiversity loss (bio-loss) sama dengan nol; (3) terkait dengan adanya perbedaan kondisi biodiversitas tersebut (kehilangan dan penambahan) sebagai akibat perubahan tutupan lahan, maka diperlukan suatu analisis (valuasi) ekonomi dari pengusahaan sawit dengan memperhitungkan nilai “environmental cost” (dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai bio-loss) sebagai wujud pertanggungjawaban menerapkan kaidah konservasi dalam pengelolaannya. Biodiversity loss tersebut akan dinilai secara moneter atau dalam bentuk uang dan turut diperhitungkan sebagai bagian dari komponen biaya investasi (biaya kompensasi) saat berinvestasi dalam usaha perkebunan kelapa sawit. Dalam perjalanan pengelolaannya, maka biodiversity gain juga akan turut diperhitungkan sebagai bagian pendapatan dari pengusahaan perkebunan kelapa sawit. Pada akhirnya, akan diperoleh suatu model pengusahaan

kelapa sawit yang dalam analisis finansialnya telah memasukkan

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

Biodiversity Loss & Biodiversity Gain Lahan Kebun Sawit

Profile Perkebunan Kelapa Sawit Berwawasan Konservasi

Model Alternatif 2

Model Alternatif 1

Pengembangan Kelapa Sawit

Analisis Tutupan Lahan

Perkebunan Kelapa Sawit Berwawasan Konservasi

Analisis (Valuasi) Finansial

Analisis Keragaman Hayati

Keanekaragaman Hayati Jenis TSL Investasi

Perkebunan

Biaya & Pendapatan (Moneter) Analisis Finansial

Kelayakan Investasi

Asal usul, Status & Tuplah

2

ANALISIS TUTUPAN LAHAN

AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Pendahuluan

Cerahnya prospek komoditas minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia mengembangkan usaha investasi perkebunan kelapa sawit secara lebih luas. Sebagai konsekuensinya adalah kebutuhan lahan akan areal tanaman kelapa sawit juga semakin meningkat, meskipun persoalan perluasan lahan menjadi terkendala manakala pemerintah memberlakukan moratorium pembukaan lahan sawit baru pada hutan alam primer dan lahan gambut untuk berbagai kepentingan selama dua tahun terakhir sejak 2011 (GAPKI 2012) dan telah diperpanjang pada tahun 2013. Secara global lahan perkebunan kelapa sawit telah bertambah tiga kali lipat sejak tahun 1961 hingga mencapai lebih dari 15 juta hektar (FAO 2009, Fitzherber et al. 2008; Koh and Ghazoul 2008; Koh and Wilcove 2008a). Data lainnya menunjukkan sejak tahun 1990an, luas areal yang ditanami kelapa sawit meningkat 43% khususnya karena tingginya permintaan dari Negara India, China dan Uni Eropa (RSPO 2011). Selama periode 1985-1997 perubahan hutan menjadi perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit, memberikan kontribusi signifikan terhadap berkurangnya tutupan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi yang mencapai angka sekitar 2,4 juta ha (Holmes 2002), sementara data analisa tutupan lahan yang dikompilasi oleh FAO menunjukkan bahwa selama periode 1990-2005, sekitar 55%-59% perluasan kebun kelapa sawit di Malaysia, dan sedikitnya 56% di Indonesia berasal dari tutupan lahan hutan (Koh et al. 2008). Fitzherbert et al. (2008), Koh & Ghazoul (2008) mengungkapkan bahwa perkebunan kelapa sawit diduga menjadi pendorong utama penggundulan hutan di hutan tropis. Namun data lainnya menunjukkan terdapat lahan kurang lebih seluas 60,5 juta hektar berupa areal penggunaan lainnya (APL), yang umumnya oleh pemerintah daerah areal tersebut dicadangkan untuk pengembangan perkebunan termasuk kelapa sawit. Artinya, masih terbuka peluang memperoleh lahan untuk kelapa sawit dari hasil membuka areal berhutan meskipun areal tersebut secara hukum bukan merupakan kawasan hutan. Data sampai dengan tahun 2012 menunjukkan luas lahan kebun kelapa sawit di Indonesia mencapai 9 juta hektar.

lahan hutan, semak, ataupun alang-alang menjadi lahan perkebunan. Sebagai akibat dari terjadinya perubahan penggunaan lahan, maka akan tervisualisasikan pada penutupan lahannya. FAO (1997a) dalam IPCC (2000) mengatakan bahwa penutupan lahan adalah kemampuan tutupan fisik dan biologi dari daratan bumi, seperti vegetasi. Sebaliknya, penggunaan lahan adalah keseluruhan dari rencana, aktivitas, dan input yang manusia lakukan dalam sebuah tipe penutupan lahan tertentu. Berbagai studi atau penelitian mengungkapkan bahwa penyediaan lahan untuk berbagai kepentingan dengan cara membuka hutan telah menyebabkan hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati ekosistem hutan hujan tropis, menyebabkan kepunahan sejumlah besar spesies, fragmentasi habitat, hingga meningkatkan emisi gas rumah kaca yang selalu dikaitkan dengan aktivitas deforestasi yang berkontribusi terhadap perubahan iklim (Noon dan MacKelvey, 1996; Dale, 1997; Powell, 2006; van Aarde dan Jackson, 2007; Abdullah et al,. 2007; Dixon et al., 2007; Fitzherbert et al., 2008; Fayle et al., 2010; Sjahfirdi, 2011; Puan et al., 2011).

Dari fakta tersebut di atas, pengembangan perkebunan kelapa sawit seharusnya diarahkan agar selain menghasilkan manfaat ekonomi secara nyata, namun secara ekologis diharapkan tidak menimbulkan dampak kerusakan yang luas bagi sumberdaya alam termasuk keanekaragaman flora fauna dan habitatnya. Penelitian analisis tutupan lahan areal perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk mengetahui apakah menganalisis sejarah penggunaan lahan termasuk status/peruntukkannya, dan menganalisis perubahan kondisi tutupan lahan sebelum dan setelah kebun sawit dibuka. Informasi ini menjadi sangat penting artinya sebagai bagian dari pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan pengusahaan kelapa sawit yang berwawasan konservasi. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi kebijakan pengembangan kebun kelapa sawit dimasa mendatang.

Bahan dan Metode

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di 3 (tiga) areal konsesi perkebunan kelapa sawit, yaitu perkebunan PT.A (kebun X) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), perkebunan PT.B (kebun Y) di Kabupaten Seruyan, dan perkebunan PT.C (kebun Z) yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Propinsi Kalimantan Tengah (Gambar 2.1). Penelitian berlangsung dari Juli 2012 hingga Maret 2013.

Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan perusahaan yang dipublikasikan, dokumen perizinan usaha perkebunan, peta penafsiran citra landsat sebelum dan sesudah kebun sawit dibuka (citra tahun 1989 dan 2010) dan perangkat alat komputer.

Pengumpulan Data

areal yang diperoleh untuk kebun sawit, dari mana saja asal lahan diperoleh dan data perubahan tutupan lahan (tuplah) seperti apa pada saat sebelum dibuka dan setelah dijadikan lahan kebun sawit.

Gambar 2.1 Lokasi perkebunan kelapa sawit PT.A, PT.B dan PT.C di Provinsi Kalimantan Tengah

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kuantitatif (yaitu dengan mengolah data dalam bentuk angka dan tabel) dan kualitatif (dengan cara mendiskripsikan data olahan dalam bentuk kalimat/paparan sehingga mudah diinterpretasikan dan dipahami).

Analisis diskriptif mengenai peruntukkan/status lahan dimaksudkan untuk mengetahui apakah asal lahan diperoleh dari kawasan hutan atau bukan kawasan hutan berdasarkan studi dokumen dan laporan. Analisis penggunaan lahan diarahkan untuk mengetahui sejarah berbagai jenis aktivitas penggunaan yang pernah dilakukan di atas lahan yang saat ini menjadi areal kebun sawit. Analisis perubahan tutupan lahan dilakukan melalui hasil penafsiran peta citra landsat sebelum lahan dibuka menjadi kebun sawit (citra tahun 1989), dan setelah lahan dibuka menjadi kebun sawit (citra tahun 2010). Sumber data menggunakan citra landsat 7 ETM+ band 542 path 119, 120 row 61, 62 tanggal 9 Februari, 5 April dan 1 Juni 2010. Hasil interpretasi citra landsat berupa klasifikasi tutupan lahan pada masing-masing kebun (jenis tutupan lahan dan luasannya) kemudian ditabulasikan menggunakan program microsoft excel untuk selanjutnya dilakukan analisis secara diskriptif.

Batasan yang digunakan dalam mendefinisikan tipe tutupan lahan adalah berdasarkan istilah dan definisi yang digunakan dalam klasifikasi tutupan lahan oleh Direktorat Jenderal Planologi, Kementerian Kehutanan, yang dalam penelitian ini berupa:

PT.A

- Hutan Primer (Hp), yanitu kenampakan hutan yang ditandai dengan belum adanya bekas aktivitas penebangan, ditandai dengan tidak adanya kenampakan alur pembukaan areal dan bercak bekas penebangan;

- Hutan sekunder (Hs) adalah merupakan kenampakan hutan di dataran rendah

dan perbukitan yang telah menampakan bekas aktivitas penebangan, ditandai dengan kenampakan alur pembukaan areal dan bercak bekas penebangan; - Semak belukar (B), merupakan kenampakan bekas hutan lahan kering yang

telah tumbuh kembali (mengalami suksesi), atau areal dengan liputan pohon jarang, serta umumnya sudah tidak ada kenampakan bekas alur-alur bercak penebangan lagi;

- Pertanian campuran (Pc), merupakan kenampakan semua aktivitas pertanian di lahan kering campur yang berselang seling atau bercampur dengan semak belukar, kebun campur dan bekas tebangan. Sering muncul pada areal perladangan berpindah;

- Tanah terbuka (T), merupakan keseluruhan lahan tanpa vegetasi dan lahan terbuka bekas kebakaran maupun tanah terbuka yang polos ataupun ditumbuhi rumput maupun alang-alang;

- Perkebunan (Pkb) yang merupakan seluruh kenampakan kebun, baik yang sudah jadi tanaman tua maupun yang masih merupakan tanaman muda;

- Tubuh air (A), merupakan kenampakan berupa sungai, rawa, wilayah

tergenang yang pada citra Landsat akan berwarna biru dengan tekstur halus; - Tertutup awan (TA) kenampakan obyek tidak dapat atau sulit diidentifikasi/

diinterpretasikan karena daerahnya berawan.

Hasil dan Pembahasan

2.1 Status/ Peruntukkan Lahan

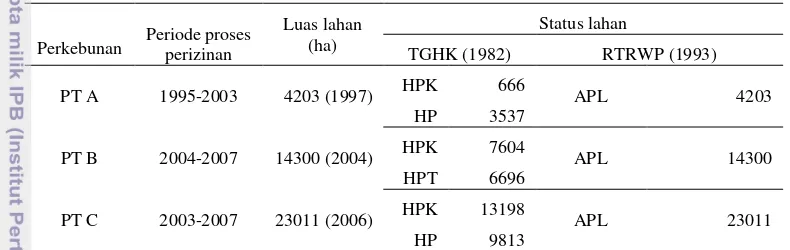

hutan. Itulah sebabnya, diperlukan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan bilamana ada kawasan hutan yang diperlukan untuk peruntukkan selain kehutanan (pertanian, perkebunan, pemukiman, transmigrasi, dan lain-lain). Mengacu kepada ketetapan hukum tersebut, maka pengembangan perkebunan sawit di areal dengan peruntukkan adalah APL, KPP dan atau KPPL tidak dapat dianggap sebagai suatu proses pengurangan luas kawasan hutan (Santosa et al., 2010). Data luas lahan dan statusnya berdasarkan TGHK dan RTRWP dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan acuan petanya pada Lampiran 1 (lihat hlm 82).

Tabel 2.1 Status lahan berdasarkan TGHK dan RTRWP Kalimantan Tengah sebelum menjadi konsesi perkebunan kelapa sawit

Perkebunan Periode proses perizinan

Luas lahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

(Kepmenhutbun) Nomor 376 Tahun 1998 tentang Kriteria Penyediaan Areal Hutan Untuk Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit, selain menyebutkan bahwa kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi usaha perkebunan budidaya kelapa sawit adalah kawasan hutan yang berdasarkan kesesuaian lahannya cocok untuk perkebunan budidaya kelapa sawit (pasal 1), juga disebutkan bahwa kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi perkebunan budidaya kelapa sawit memiliki kriteria berdasarkan RTRW Propinsi berada pada kawasan budidaya non kehutanan (pasal 3). Sebagai gambaran bahwa luas lahan provinsi Kalimantan Tengah yaitu sekitar 15.3 juta ha., yang terdiri dari kurang lebih 12.7 ha berupa kawasan hutan dan 2,6 juta ha berstatus APL (Kemenhut 2012). Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah, luas lahan yang sudah digunakan untuk perkebunan kelapa sawit seluruhnya adalah 226696 hektar (Total luas lahan konsesi PT.A, PT.B, PT.C sebesar 41603 ha atau hanya sekitar 18.35%).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (pengganti UU Penataan Ruang sebelumnya Nomor 24 Tahun 1992), mengharuskan semua peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah agar disusun atau disesuaikan, termasuk juga untuk RTRW Provinsi Kalimantan Tengah yang harus mengalami revisi. Kemudian terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2012 (pengganti PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan), menyatakan bahwa perubahan peruntukkan kawasan hutan dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan atau melalui pelepasan kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan dimaksud hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan dilakukan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan. Dengan merujuk PP Nomor 60 Tahun 2012 tersebut, pada dasarnya atas suatu permohonan, Menteri dapat mengeluarkan surat keputusan pelepasan kawasan hutan (untuk fungsi HPK), dan tukar menukar kawasan hutan (untuk kawasan hutan dengan fungsi HP dan/atau HPT).

Pengaturan lebih lanjut tentang pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan di atur didalam Permenhut P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, diantaranya menyatakan bahwa luas kawasan HPK yang dilepaskan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, untuk pembangunan perkebunan diberikan paling banyak 100000 (seratus ribu) hektar, secara bertahap dengan luas paling banyak 20000 (dua puluh ribu) hektar. Kemudian terbit Permenhut Nomor:

P.17/Menhut-II/2011 (pengganti Permenhut P.33/Menhut-II/2010), yang

menyatakan kawasan HPK yang dilepaskan untuk kepentingan perkebunan, komposisinya 80% untuk perusahaan perkebunan dan 20% untuk kebun rakyat dari total luas kawasan hutan yang dilepas. Berdasarkan Permenhut P.17/Menhut-II/2011 tersebut, maka luas lahan kelola yang diperoleh dari hasil mengkonversi HPK pada ketiga perkebunan adalah seperti terlihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Luas lahan hasil pelepasan kawasan HPK berdasarkan Permenhut P.17/Menhut-II/2011

Sumber: Data diolah dari Santosa et al. (2010).

2.2 Sejarah Penggunaan Lahan

2004 tentang Perkebunan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; Permentan Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan; dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 154 Tahun 2004 jo Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan (Disbun Kalteng, 2013). Untuk melakukan penelusuran sejarah penggunaan lahan dan status lahan di 3 (tiga) unit perkebunan yang diteliti, digunakan berbagai dokumen yang menyangkut perizinan yaitu diantaranya berupa surat Persetujuan prinsip dari Menteri Pertanian, Izin lokasi dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dari BPN, Rekomendasi tentang kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten dari Gubernur/Bupati, Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan, dan Izin usaha perkebunan (IUP) dari Bupati.

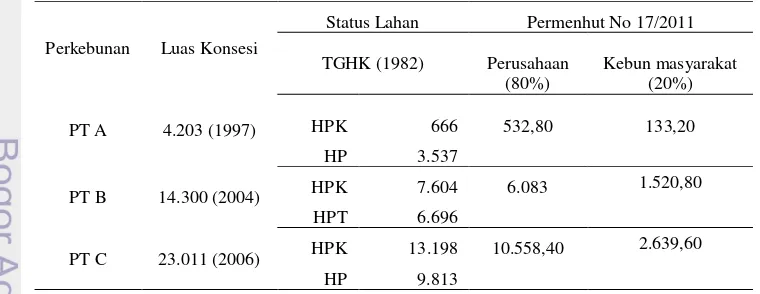

Hasil studi dokumen/laporan dan telaah peta penggunaan lahan sebelum kebun dibuka, menunjukkan bahwa areal-areal yang dimohonkan tersebut diatas sebelumnya berupa bekas konsesi (eks) Hak Pengusahaan Hutan (HPH), bekas lahan perkebunan dari perusahaan perkebunan lainnya dan bekas ladang, lahan pertanian dan semak belukar. Dari sejarah kehutanan, dimulai pada tahun 1970 Menteri Pertanian yang membawahi urusan Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 291 /Kpts / Um /1970 tentang penetapan areal kerja pengusahaan hutan, dimana kawasan-kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan Hak Pengusahaan Hutan, kemudian dikukuhkan sebagai Hutan Produksi. Pada era tahun 1970an, pengusahaan hutan dalam bentuk HPH mulai beroperasi, dan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah PN Perhutani Kalimantan diubah antara lain menjadi PT. IH3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 (Lisman, 2007). Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai jenis aktivitas yang pernah dilakukan di atas lahan yang akan menjadi perkebunan kelapa sawit, hasilnya adalah bahwa Perkebunan PT.A areal konsesinya 4203 ha diperoleh dari lahan eks perkebunan sawit lainnya (1500 ha), lahan semak belukar (yang sudah melalui proses ganti rugi) seluas 1835 ha dan eks HPH (868 ha); PT.B areal konsesinya 14300 ha berasal dari lahan eks perkebunan sawit lainnya (524 ha), bekas ladang dan semak belukar (2481 ha) dan eks HPH (11295 ha); dan PT.C yang areal areal konsesinya bersumber dari bekas ladang dan semak belukar (14366 ha) dan eks HPH (8675 ha) sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.

Taman Nasional Gunung Halimun Salak) adalah kepadatan dan pertumbuhan penduduk, pemukiman dan perluasan lahan pertanian (Yatab 2008).

Tabel 2.3 Sejarah penggunaan lainnya pada lahan perkebunan kelapa sawit PT.A, PT.B dan PT.C

Kebun

Dibebani HPH Penggunaan Izin Oleh Pihak Lain

Terdapatnya banyak dugaan, bahwa perkebunan kelapa sawit dikembangkan dengan cara mengkonversi kawasan hutan, sehingga menyebabkan hutan berkurang dan berdampak pada kerusakan lingkungan, untuk kasus perkebunan yang diteliti adalah tidak seluruhnya benar. Pada ketiga perkebunan yang diteliti, status lahan sebelum dikonsesi adalah bukan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang, dan asal-ususl lahannya diperoleh dari bekas eks HPH, eks perusahaan perkebunan lainnya, bekas ladang masyarakat yang ditelantarkan dan berupa semak belukar yang diperoleh melalui proses ganti rugi. Berdasarkan data analisa tutupan lahan yang dikompilasi oleh FAO menunjukkan bahwa dalam periode 1990-2005, sekitar 55%-59% perluasan kebun kelapa sawit di Malaysia, dan sedikitnya 56% di Indonesia berasal dari tutupan lahan hutan (Koh et al. 2008), namun data lainnya menunjukkan bahwa hilangnya hutan alam di Malaysia dan Indonesia tidak berjalan linear dengan dibukanya lahan untuk perkebunan kelapa sawit, sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Perkembangan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan hilangnya hutan alam di Indonesia dan Malaysia periode 1990-2008

Sumber: Mongabay.com (2011)

Perkebunan kelapa sawit yang diteliti sebagian arealnya berada pada lahan gambut. Berdasarkan pengukuran kedalaman gambut oleh Tim IPB, telah teridentifikasi luasan lahan gambut yang telah ditanami kelapa sawit di berbagai kedalaman gambut seperti disajikan pada Tabel 2.4. Persoalannya adalah, bahwa tanah bergambut letaknya berupa spot-spot secara sporadis bercampur dengan tanah mineral, sehingga tidak dapat dihindari penanaman sawit di tanah bergambut. Berdasarkan validasi lapangan dan wawancara kepada “key person”, penanaman sawit di lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter sudah dihentikan.

Tabel 2.4 Data luas dan kedalaman gambut pada lokasi perkebunan kelapa sawit PT.A, PT.B dan PT.C

Kebun Total luas gambut

Gambut ditanami sawit (ha)

Gambut tidak ditanami (ha) Jumlah Kedalaman

PT.A 2079 866 104 (<1.5 m) 1213 364 (1.5-3 m)

398 (>3 m)

PT.B Tidak ada data

PT.C 1042 709 157 (<1.5 m) 333 304 (1.5-3 m)

248 (>3m) Sumber: Santosa et al. (2010)

dari sisi aturan yang berlaku (Permentan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit), bahwa lahan gambut dapat digunakan untuk budidaya kelapa sawit namun harus memenuhi kriteria antara lain yaitu berada pada kawasan budidaya, yaitu kawasan yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilepas dan/atau areal penggunaan lain (APL) untuk usaha budidaya kelapa sawit; lahan gambut yang dapat digunakan untuk budidaya kelapa sawit yaitu dalam bentuk hamparan yang mempunyai ketebalan gambut kurang dari 3 (tiga) meter dan proporsi lahan dengan ketebalan gambutnya kurang dari 3 (tiga) meter minimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas areal yang diusahakan; areal gambut yang boleh digunakan adalah gambut matang (saprik) dan gambut setengah matang (hemik) sedangkan gambut mentah dilarang untuk pengembangan budidaya kelapa sawit. Kedua, bahwa luas lahan provinsi Kalimantan Tengah yaitu sekitar 15.3 juta ha, yang terdiri dari kurang lebih 12.7 ha berupa kawasan hutan dan 2.6 juta ha berstatus APL (Kemenhut 2012) dan 3 juta ha diantaranya berupa lahan gambut yang tersebar di kawasan hutan dan APL. Dengan banyak ketertarikan pihak-pihak pada tanah mineral (untuk pembangunan, pemukiman, pertanian, dan lain-lain), maka lahan gambut menjadi alternatif berinvestasi untuk kelapa sawit karena dianggap aman dari berbagai klaim masyarakat atau tidak rawan konflik. Ketiga, investasi kebun kelapa sawit sangat menjanjikan secara ekonomi dan menguntungkan, sehingga menjadi daya tarik pelaku usaha untuk berinvestasi. Disisi lain, bagi pemerintah daerah (khususnya provinsi atau kabupaten pemekaran) yang sedang giat-giatnya

membangun tentu akan membutuhkan “modal” bagi pembangunan di daerahnya,

sehingga investasi seperti kebun kelapa sawit diharapkan dan ditawarkan kepada pelaku usaha dengan berbagai kemudahan fasilitas, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki potensi lahan (termasuk lahan gambut) untuk pengembangan investasi dibidang perkebunan.

2.3 Perubahan Kondisi Tutupan Lahan

tahun 1989) dan setelah dibuka (citra tahun 2010) menjadi kebun kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 2.5.

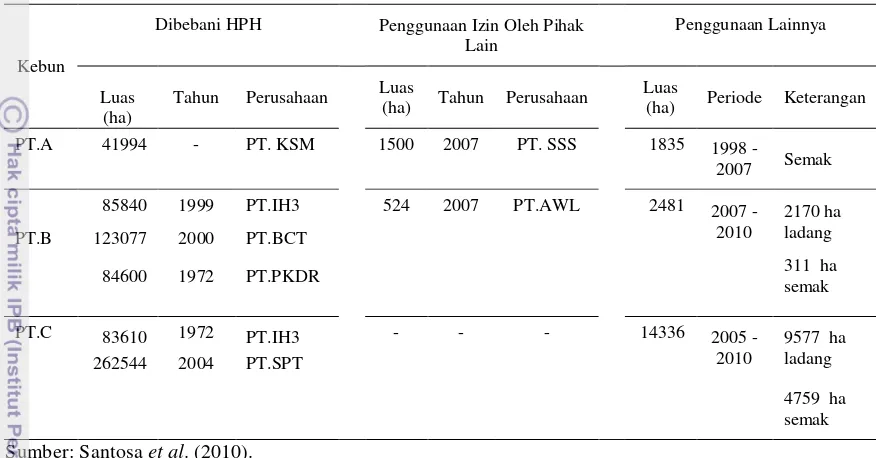

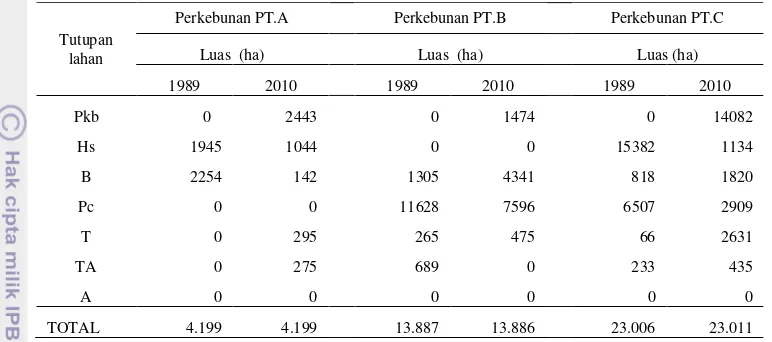

Tabel 2.5 Kondisi penutupan lahan pada masing-masing areal kebun lingkup PT.A, PT.B, dan PT.C di Provinsi Kalimantan Tengah

Tutupan lahan

Perkebunan PT.A Perkebunan PT.B Perkebunan PT.C Luas (ha) Luas (ha) Luas (ha) 1989 2010 1989 2010 1989 2010 Pkb 0 2443 0 1474 0 14082

Hs 1945 1044 0 0 15382 1134 B 2254 142 1305 4341 818 1820 Pc 0 0 11628 7596 6507 2909 T 0 295 265 475 66 2631 TA 0 275 689 0 233 435 A 0 0 0 0 0 0 TOTAL 4.199 4.199 13.887 13.886 23.006 23.011

Keterangan: Pkb (perkebunan sawit), Hs (hutan sekunder), B (semak belukar), Pc (pertanian campuran), T ( tanah terbuka), TA ( tertutup awan), dan A (tubuh air).

Hasil penafsiran peta citra landsat sebelum dan setelah dibuka menjadi kebun sawit, luas lahan perkebunan PT.A adalah 4199 ha. Sebelum dibuka, klasifikasi tuplahnya berupa hutan sekunder (Hs) seluas 1945 ha dan semak belukar (B) 2254 ha. Setelah ada aktivitas pembukaan lahan (land clearing) dan kegiatan penanaman, terlihat perubahan klasifikasi tuplahnya (citra landsat tahun 2010) yaitu berupa kebun yang sudah ditanami kelapa sawit (Pkb) seluas 2443 ha (58.18%), tuplah hutan sekunder berkurang menjadi 53% (1044 ha) dari luas semula, tuplah semak belukar yang jauh berkurang luasannya menjadi 6.29% (142 ha) dari luasan semula. Artinya berdasarkan data tersebut diatas, mengindikasikan adanya aktivitas land clearing yang terjadi pada tuplah hutan sekunder dan semak belukar (Gambar 2.3).

A. B.

Perkebunan kelapa sawit PT.B berdasarkan interpretasi citra landsat secara keseluruhan luas lahan yang dikelola sebesar 13886 ha. (berdasarkan ijin lahan yang diperoleh luasnya 14300 ha). Berbeda dengan kebun PT.A, Perkebunan PT.B hasil interpretasi citra landsat kondisi awal sebelum dilakukan land clearing tutupan lahannya berupa semak belukar (B), pertanian campuran (Pc), tanah terbuka (T), dan tidak terdapat tutupan lahan berupa hutan sekunder (Hs). Berdasarkan penafsiran peta citra tahun 2010, telah terbentuk sekitar 1474 ha perkebunan sawit, terjadi penambahan luas tuplah semak belukar dan pengurangan luasan tuplah pertanian campuran (lihat Lampiran 3 hlm 84).

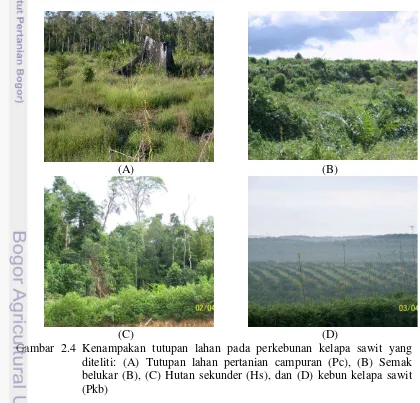

Perkebunan kelapa sawit lingkup PT.C berdasarkan penafsiran peta citra landsat sebelum dan setelah dibuka menjadi kebun sawit luas lahan secara keseluruhan yang dikelola adalah 23011 ha. Kondisi awal tuplah perkebunan dilingkup PT.C berdasarkan interpretasi citra landsat terdapat tuplah hutan sekunder seluas 15382 ha, setelah pembukaan lahan dan aktivitas penanaman kelapa sawit luasan hutan sekundernya berkurang hingga berkisar 7.4% dari luasan semula (±1134 ha). Ini berarti sama seperti di PT.A, bahwa telah terjadi pembukaan areal hutan untuk membangun kebun kelapa sawit (lihat Lampiran 4 hlm 86). Gambar 2.4 memperlihatkan kenampakan tutupan lahan hasil interpretasi citra landsat yang kemudian diklarifikasi atau divalidasi di lapangan.

(A) (B)

(C) (D)

Perubahan penggunaan lahan yang pesat terjadi apabila adanya investasi di bidang pertanian atau perkebunan. Dalam kondisi ini akan terjadi perubahan lahan hutan, semak, ataupun alang-alang menjadi lahan perkebunan (Sitorus et al. 2006). Wijaya (2004) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perubahan penutupan lahan diantaranya pertumbuhan penduduk, mata pencaharian dan kebijakan pemerintah. Alih fungsi lahan dalam kurun waktu tertentu dapat mempengaruhi perubahan penutupan lahan. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan penutupan lahan berasal dari faktor alam (bencana alam, kebakaran hutan, letusan gunung berapi) dan faktor manusia berupa faktor sosial ekonomi, pertumbuhan penduduk dan kebijakan pemerintah (Puspawati, 2012).

Berdasarkan laporan yang ditelaah, sejumlah hotspot teridentifikasi didalam wilayah konsesi perkebunan yang diteliti yaitu sebanyak 53 titik untuk tahun 2006 dan 26 titik untuk tahun 2007. Adanya fire hotspot tersebut bukan disebabkan karena pihak perkebunan menggunakan proses pembakaran dalam kegiatan pembersihan, akan tetapi penyebabnya adalah pembersihan lahan yang dilakukan oleh penduduk untuk berladang sebelum lahannya dibebaskan oleh perusahaan (sebelum proses ganti rugi) (Santosa et al. 2010). Demikian pula faktor kebijakan pemerintah (dalam hal ini kebijakan dalam RTRWP Kalteng) yang mengalokasikan areal untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit (kawasan budidaya berupa KPP/KPPL/APL), akan berpengaruh terhadap perubahan tutupan lahannya yang secara fungsinya adalah memang dikembangkan untuk produksi hasil perkebunan kelapa sawit.

Dari hasil penafsiran tutupan lahan diatas menjadi jelas bahwa pembukaan lahan untuk budidaya kelapa sawit tidak seluruhnya berasal dari areal berhutan seperti banyak dugaan yang berkembang, melainkan juga dari tutupan lahan yang awalnya sudah ada berupa semak belukar, pertanian campuran (ladang/kebun masyarakat) atau tanah kosong. Hutan sekunder yang tersisa di areal perkebunan saat ini diperuntukkan sebagai areal konservasi/areal lindung seperti areal sempadan sungai dan ekosistem hutan gambut. Tabel 2.6 menyajikan data mengenai proporsi lahan yang ditanami sawit dengan alokasi areal konservasi di lokasi perkebunan.

Tabel 2.6 Alokasi areal konservasi di dalam kebun kelapa sawit

Simpulan

1. Peruntukkan/status lahan perkebunan kelapa sawit sebelum dikonsesi

berdasarkan RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah (Perda No 8 Tahun 2003) adalah bukan kawasan hutan melainkan sebagai Areal Penggunaan Lainnya (APL).

2. Lahan yang dibuka menjadi kebun kelapa sawit sebelumnya berasal dari lahan eks perusahaan HPH, bekas lahan perkebunan dari perusahaan kelapa sawit lainnya, semak belukar dan bekas ladang atau lahan pertanian garapan masyarakat. Perkebunan PT.A lahannya berasal dari eks HPH (868 ha), bekas perkebunan sawit lainnya (1500 ha), dan semak belukar (1835 ha), PT.B lahannya diperoleh dari eks HPH (11295 ha), bekas perkebunan sawit lainnya (524 ha), ladang masyarakat (2171 ha), dan semak belukar (310 ha); dan lahan PT.C berasal dari bekas HPH (8675 ha), semak belukar (9536 ha), dan ladang masyarakat (4800 ha).

3

ANALISIS KOMPARATIF POTENSI

KEANEKARAGAMAN HAYATI PADA BERBAGAI TIPE

TUTUPAN LAHAN

Pendahuluan

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan pembangunan, dan peningkatan kebutuhan akan produksi berbagai komoditas, memberi konsekuensi pada kebutuhan dan ketersediaan lahan yang memadai. Menurut Lier (1998), dalam suatu perencanaan penggunaan lahan umumnya ada dua dimensi yang saling bertentangan, yakni aspek konservasi dan aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi penggunaan lahan ditujukan bagi peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperoleh antara lain melalui peningkatan produksi, relokasi bangunan, pengembangan desa dan lain-lain; sementara dalam perspektif konservasi penggunaan lahan harus mampu menjaga terpeliharanya fungsi perlindungan tata air, udara, tanah, tumbuhan dan satwa. Penggunaan lahan dari berbagai aktivitas dalam waktu tertentu akan berpengaruh pada perubahan tutupan lahannya, yang dalam banyak kasus tutupan lahan (tuplah) hutan yang banyak dimanfaatkan. Perubahan penggunaan lahan yang pesat terjadi apabila adanya investasi di bidang pertanian atau perkebunan, dan dalam kondisi ini akan terjadi perubahan lahan hutan, semak, ataupun alang-alang menjadi lahan perkebunan (Sitorus et al. 2006). Meskipun laju kerusakan/hilangnya hutan alam tidak berjalan linear dengan tumbuh kembangnya perkebunan kelapa sawit (sumber Mongabay.com edisi March 2011), namun pengembangan kebun kelapa sawit pada berbagai tutupan lahan (khususnya pada areal berhutan) diyakini berpengaruh pada ekosistem lahan tersebut, termasuk keberadaan dan kelestarian

produk dan jasa-jasa lingkungan ekosistemnya. Beberapa penelitian

mengungkapkan bahwa penyediaan lahan untuk pengembangan kebun kelapa sawit dengan cara membuka tutupan lahan berhutan telah menimbulkan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis tempat hidup spesies terrestrial, menyebabkan fragmentasi habitat, hilangnya koridor hidupan liar yang menghubungkan antar wilayah sumber keragaman genetik sehingga menyebabkan terancam punahnya spesies langka (Abdullah et al. 2007; Dixon et al. 2007; Fayle et al. 2010). Danielson et al (2009) menyatakan bahwa dari sudut pandang ekologi, sistem monokultur seperti perkebunan kelapa sawit akan membentuk suatu penghalang (barrier) bagi spesies-spesies bermigrasi yang pada akhirnya akan menghasilkan daya kerentanan terhadap suatu penyakit.

Ekosistem hutan memiliki peranan yang sangat penting yaitu antara lain sebagai tempat bernaungnya keanekaragaman flora maupun fauna, menyimpan potensi yang sangat besar sebagai penyedia jasa lingkungan (environmental services) seperti pengatur tata air (water management), memberikan kesejukkan udara (air purification), pencegah erosi (erosion control), dan sebagai habitat hidupan liar (wildlife habitat), sumber material obat-obatan (bio-prospecting), dan berperan untuk penyerapan CO2 (carbon sinks) (Pearce 1996; Constanza et al.