JENIS DAN TINGKAT SERANGAN CACING PARASITIK BERDASARKAN PERBEDAAN TINGKATAN UMUR PADA INSANG DAN SALURAN PENCERNAAN (USUS) IKAN BAWAL AIR TAWAR (Colossoma macropomum) PADA KOLAM BUDIDAYA DI TANJUNG

MORAWA

SKRIPSI

Berlina Okvita N Silalahi 110805035

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PERSETUJUAN

Judul : Jenis dan Tingkat Serangan Cacing Parasitik Berdasarkan Perbedaan Tingkatan Umur Pada Insang dan Saluran Pencernaan (Usus) Ikan Bawal Air Tawar (Colossoma macropomum) Pada Kolam Budidaya Di Tanjung Morawa

Kategori : Skripsi

Nama : Berlina Okvita Novianti Silalahi

Program Studi : Sarjana (S1) Biologi Nomor Induk Mahasiswa : 110805035

Departemen : Biologi

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara

Disetujui di

Medan, September 2015

Komisi Pembimbing:

Pembimbing 2, Pembimbing 1,

Masitta Tanjung,S.Si, M.Si Drs.Nursal, M.Si

NIP: 197109102000122001 NIP: 196109031990031002

Disetujui Oleh

Departemen Biologi FMIPA USU

PERNYATAAN

JENIS DAN TINGKAT SERANGAN CACING PARASITIK BERDASARKAN PERBEDAAN TINGKATAN UMUR PADA INSANG DAN SALURAN PENCERNAAN (USUS) IKAN BAWAL AIR TAWAR

(Colossoma macropomum) PADA KOLAM BUDIDAYA DI TANJUNG MORAWA

SKRIPSI

Saya mengaku bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya.

Medan, September 2015

PENGHARGAAN

Segala puji, hormat dan rasa syukur hanya kepada Allah TriTunggal yang penuh Kasih dan Kebijaksanaan melimpahkan hikmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Jenis Dan

Tingkat Serangan Cacing Parasitik Berdasarkan Perbedaan Tingkatan Umur Pada Insang Dan Saluran Pencernaan (Usus) Ikan Bawal Air Tawar (Colossoma macropomum) Pada Kolam Budidaya Di Tanjung Morawa”.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Sains pada Fakultas MIPA USU Medan.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Nursal, M.Si selaku pembimbing 1 dan Ibu Masitta Tanjung, S.Si., M.Si selaku pembimbing 2 yang telah memberi bimbingan dan banyak masukan selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Drs. Arlen Hanel Jhon, M.Si dan Ibu Dr. Hesti Wahyuningsih, M.Si selaku penguji yang telah banyak memberi banyak masukan dan arahan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Dr. Nursahara Pasaribu, M.Sc selaku Ketua Departemen Biologi FMIPA, USU dan Ibu Dr. Saleha Hanum, M.Si selaku Sekretaris Departemen Biologi FMIPA, USU, serta Staff Pengajar Departemen Biologi, FMIPA, USU. Ibu Roslina Ginting dan Bang Erwin selaku Staff Pegawai Departemen Biologi, FMIPA USU.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Ir. Anwar M.Si selaku kepala BKIPM Kelas I Medan I yang telah memberikan izin untuk Melakukan penelitian di laboratorium BKIPM, kepada Bapak Hasbullah, Bapak Ali, Ibu Fuji, Ibu Retna, Pak Benni, Pak Rizal, dan seluruh pegawai BKIPM yang telah membimbing dan membantu saya dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih terbesar, penulis sampaikan kepada Bapak tercinta Parlindungan Silalahi dan Ibu tercinta Siti Suasa Sitorus serta adik-adik tersayang Saidi Tomy Rexy Silalahi dan Jasindah Nurmala Silalahi beserta keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, pengorbanan, semangat, kesabaran, perhatian serta kepercayaan yang begitu besar kepada penulis. Semoga Allah TriTunggal memberikan kesehatan dan umur yang berkah.

Akhirnya dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesemsempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua ketulusan dan kebaikan dari semua pihak yang membantu penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga rahmat dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita semua.

Medan, September 2015

JENIS DAN TINGKAT SERANGAN CACING PARASITIK BERDASARKAN PERBEDAAN TINGKATAN UMUR PADA INSANG DAN SALURAN PENCERNAAN (USUS) IKAN BAWAL AIR TAWAR

(Colossoma macropomum) PADA KOLAM BUDIDAYA DI TANJUNG MORAWA

ABSTRAK

Penelitian tentang jenis dan tingkat serangan cacing parasitik berdasarkan perbedaan tingkatan umur pada insang dan saluran pencernaan (usus) ikan bawal air tawar (C. macropomum) pada kolam budidaya di Tanjung Morawa telah dilakukan pada bulan Maret-April 2015 dengan tujuan untuk mengetahui jenis dan tingkat serangan cacing parasitik pada insang dan saluran pencernaan (usus) pada C. macropomum. Metode yang digunakan adalah metode survey dan metode

mouth insang. Sampel diambil secara acak pada masing-masing kolam

berdasarkan perbedaan umur yaitu umur benih 1-2 bulan sebanyak 30 ekor, umur 3-4 bulan sebanyak 10 ekor dan 5-6 bulan sebanyak 8 ekor. Organ yang diperiksa adalah insang dan usus. Data yang didapat dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian didapatkan tiga jenis parasit yaitu Dactylogyrus sp.,

Diplectanum,sp. pada insang dan Camallanus sp. pada saluran pencernaan.

Prevalensi Dactylogrus sp. pada semua umur adalah (100%), pada umur 1-2 bulan Diplectanum sp. (30%) dan Camallanus sp. (20%), pada umur 3-4 bulan

Diplectanum sp. (50%) dan Camallanus sp. (30%), pada umur 5-6 bulan Diplectanum sp. (75%) dan Camallanus sp. (50%) sedangkan Intensitas pada

umur 1-2 bulan yaitu Dactylogrus sp. (70,06), Diplectanum sp. (38,56) dan

Camallanus sp. (1,50), pada umur 3-4 bulan yaitu Dactylogrus sp. (174,40), Diplectanum sp. (59,00) dan Camallanus sp. (1,60), pada umur 5-6 bulan yaitu Dactylogrus sp. (184,37), Diplectanum sp. (61,16) dan Camallanus sp. (2,00).

Semakin bertambah umur dan ukuran ikan, intensitas dan prevalensi parasit yang menyerang ikan bawal air tawar (C. macropomum) cenderung meningkat.

JENIS DAN TINGKAT SERANGAN CACING PARASITIK BERDASARKAN PERBEDAAN TINGKATAN UMUR PADA INSANG DAN SALURAN PENCERNAAN (USUS) IKAN BAWAL AIR TAWAR

(Colossoma macropomum) PADA KOLAM BUDIDAYA DI TANJUNG MORAWA

ABSTRACT Abstract

The research on the type and degree of parasitic worm attacks based on different age levels in the gills and digestive tract (gut) of freshwater pomfret (Colossoma

macropomum) in pond aquaculture in Tanjung Morawa was conducted in

March-April 2015 in order to determine the type and level parasitic worm attacks on the gills and digestive tract (gut) in C. macropomum. The method used is a survey method and the method of mouth gills. Samples were taken at random in each pool based on the difference of age is the age of 1-2 months as many seeds of 30 individuals, aged 3-4 months as many as 10 heads and 8 tails as much as 5-6 months. Organs examined were gills and intestines. The data obtained were analyzed by descriptive quantitative. From the results, the three types of parasites that Dactylogyrus sp., Diplectanum, sp. the gills and Camallanus sp. in the gastrointestinal tract. The Dactylogyrus sp. prevalence for each age is (100%) for 1-2 months aged, Diplectanum sp. (30%) and Camallanus sp. (20%), for 3-4 months age Diplectanum sp. (50%) and Camallanus sp. (30%), for 5-6 months age Diplectanum sp. (75%) and Camallanus sp. (50%) while the intensity for 1-2 months age Dactylogrus sp. (70.06), Diplectanum sp. (38.56) and Camallanus sp. (1.50), for age of 3-4 months is Dactylogrus sp. (174.40), Diplectanum sp. (59.00) and Camallanus sp. (1.60), age of 5-6 months is Dactylogrus sp. (184.37),

Diplectanum sp. (61.16) and Camallanus sp. (2.00). The more increasing of the

age and the size is the more prevalence and intensity of freshwater pomfret (C.

macropomum)

Keywords : Colossoma macropomum, intensity, parasite, prevalence

Bab 4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Jenis dan ciri-ciri cacing parasitik yang ditemukan pada Organ insang dan saluran pencernaan (usus) ikan bawal

air tawar (Colossoma macropomum) 19

4.1.1 Dactylogyrus sp. 19

4.4.2 Diplectanum sp. 20

4.4.3 Camallanus sp. 21

4.2 Kunci determinasi cacing parasitik Dactylogyrus sp.,

Diplectanum sp. dan Camallanus sp. 22

4.3 Jumlah cacing parasitik yang ditemukan menyerang pada organ insang dan saluran pencernaan (usus) ikan

bawal air tawar (Colossoma macropomum) 23

4.4 Prevalensi dan Intensitas 32

4.4.1 Prevalensi cacing parasit pada insang dan saluran pencernaan (usus) ikan bawalair tawar pada umur

1-2 bulan, 3-4 bulan dan 5-6 bulan 32 4.4.2 Intensitas cacing parasitik pada insang dan saluran

pencernaan (usus) ikan bawalair tawar pada umur

1-2 bulan, 3-4 bulan dan 5-6 bulan 34

Bab 5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan 40

5.2 Saran 41

Daftar Pustaka 42

DAFTAR TABEL

Tabel Judul Halaman

2.1. Jenis-jenis cacing yang sering dijumpai pada insang ikan bawal air tawar (C.macropomum)

8

3.1. Kategori infeksi berdasarkan prevalensi 18

3.2. Kategori infeksi berdasarkan intensitas 18

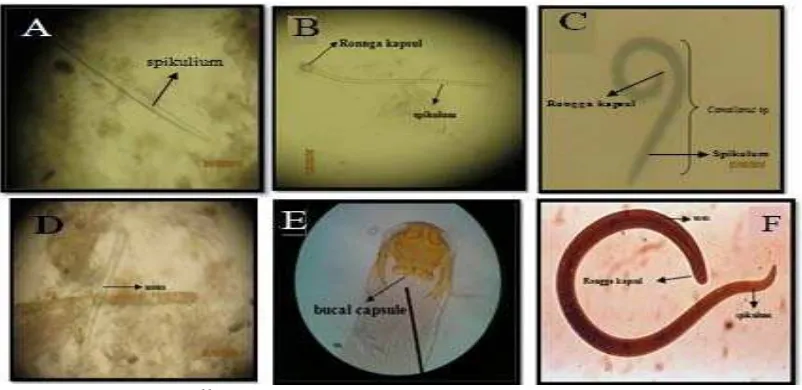

3.2. Pengukuran Faktor Fisik Kimia Perairan 18

4.1. Jenis dan Jumlah Cacing Parasitik yang Ditemukan pada Organ Insang dan Saluran Pencernaan (Usus) Ikan Bawal Air Tawar (C.macropomum) umur 1-2 bulan pada kolam

budidaya di Tanjung Morawa 23

4.2. Jenis dan Jumlah cacing parasitik yang ditemukan pada organ insang dan saluran pencernaan (usus) ikan bawal air tawar (C. macropomum) umur 3-4 bulan pada kolam

budidaya di Tanjung Morawa 27

4.3. Jenis dan Jumlah cacing parasitik yang ditemukan pada organ insang dan saluran pencernaan (usus) ikan bawal air tawar (C. macropomum) umur 5-6 bulan pada kolam

budidaya di Tanjung Morawa 29

4.4 Jenis dan jumlah rata-rata parasit yang ditemukan pada ikan bawal air tawar (Colossoma macropomum) pada umur 1-2

bulan, 3-4 bulan dan 5-6 bulan 32

4.5 Kualitas air Kolam budidaya benih ikan bawal air tawar (C.

DAFTAR GAMBAR

Gambar Judul Halaman

2.1. Morfologi ikan bawal air tawar (C. macropomum) 4

2.2. Tetraonchus sp. 9

2.3. Diplecatum sp. 9

2.4. Oncocleidus sp. 9

2.6. Hasil pewarnaan Camallanus carangis 10

2.7. Echinostoma 10

4.1. Cacing Dactylogyrus sp. 19

4.2. Cacing Diplectanum sp. 20

4.3. Cacing Camallanus sp. 21

4.4. Cacing Parasit yang ditemukan pada insang 25

4.5. Insang ikan yang sehat dan Insang ikan yang sakit 30 4.6. Hubungan prevalensi parasit terhadap umur ikan bawal

air tawar 32

4.7. Hubungan Intensitas parasit terhadap umur ikan bawal air

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Judul Halaman

1 Foto kerja 43

2 Berat Badan Ikan 45

3 Perhitungan nilai prevalensi 47

4 Perhitungan nilai intensitas 48

5 Kualitas air kolam 49

6 Kualitas air berdasarkan BTKLPP pada Kolam 1 50

7 Kualitas air berdasarkan BTKLPP pada Kolam 2 51

JENIS DAN TINGKAT SERANGAN CACING PARASITIK BERDASARKAN PERBEDAAN TINGKATAN UMUR PADA INSANG DAN SALURAN PENCERNAAN (USUS) IKAN BAWAL AIR TAWAR

(Colossoma macropomum) PADA KOLAM BUDIDAYA DI TANJUNG MORAWA

ABSTRAK

Penelitian tentang jenis dan tingkat serangan cacing parasitik berdasarkan perbedaan tingkatan umur pada insang dan saluran pencernaan (usus) ikan bawal air tawar (C. macropomum) pada kolam budidaya di Tanjung Morawa telah dilakukan pada bulan Maret-April 2015 dengan tujuan untuk mengetahui jenis dan tingkat serangan cacing parasitik pada insang dan saluran pencernaan (usus) pada C. macropomum. Metode yang digunakan adalah metode survey dan metode

mouth insang. Sampel diambil secara acak pada masing-masing kolam

berdasarkan perbedaan umur yaitu umur benih 1-2 bulan sebanyak 30 ekor, umur 3-4 bulan sebanyak 10 ekor dan 5-6 bulan sebanyak 8 ekor. Organ yang diperiksa adalah insang dan usus. Data yang didapat dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian didapatkan tiga jenis parasit yaitu Dactylogyrus sp.,

Diplectanum,sp. pada insang dan Camallanus sp. pada saluran pencernaan.

Prevalensi Dactylogrus sp. pada semua umur adalah (100%), pada umur 1-2 bulan Diplectanum sp. (30%) dan Camallanus sp. (20%), pada umur 3-4 bulan

Diplectanum sp. (50%) dan Camallanus sp. (30%), pada umur 5-6 bulan Diplectanum sp. (75%) dan Camallanus sp. (50%) sedangkan Intensitas pada

umur 1-2 bulan yaitu Dactylogrus sp. (70,06), Diplectanum sp. (38,56) dan

Camallanus sp. (1,50), pada umur 3-4 bulan yaitu Dactylogrus sp. (174,40), Diplectanum sp. (59,00) dan Camallanus sp. (1,60), pada umur 5-6 bulan yaitu Dactylogrus sp. (184,37), Diplectanum sp. (61,16) dan Camallanus sp. (2,00).

Semakin bertambah umur dan ukuran ikan, intensitas dan prevalensi parasit yang menyerang ikan bawal air tawar (C. macropomum) cenderung meningkat.

JENIS DAN TINGKAT SERANGAN CACING PARASITIK BERDASARKAN PERBEDAAN TINGKATAN UMUR PADA INSANG DAN SALURAN PENCERNAAN (USUS) IKAN BAWAL AIR TAWAR

(Colossoma macropomum) PADA KOLAM BUDIDAYA DI TANJUNG MORAWA

ABSTRACT Abstract

The research on the type and degree of parasitic worm attacks based on different age levels in the gills and digestive tract (gut) of freshwater pomfret (Colossoma

macropomum) in pond aquaculture in Tanjung Morawa was conducted in

March-April 2015 in order to determine the type and level parasitic worm attacks on the gills and digestive tract (gut) in C. macropomum. The method used is a survey method and the method of mouth gills. Samples were taken at random in each pool based on the difference of age is the age of 1-2 months as many seeds of 30 individuals, aged 3-4 months as many as 10 heads and 8 tails as much as 5-6 months. Organs examined were gills and intestines. The data obtained were analyzed by descriptive quantitative. From the results, the three types of parasites that Dactylogyrus sp., Diplectanum, sp. the gills and Camallanus sp. in the gastrointestinal tract. The Dactylogyrus sp. prevalence for each age is (100%) for 1-2 months aged, Diplectanum sp. (30%) and Camallanus sp. (20%), for 3-4 months age Diplectanum sp. (50%) and Camallanus sp. (30%), for 5-6 months age Diplectanum sp. (75%) and Camallanus sp. (50%) while the intensity for 1-2 months age Dactylogrus sp. (70.06), Diplectanum sp. (38.56) and Camallanus sp. (1.50), for age of 3-4 months is Dactylogrus sp. (174.40), Diplectanum sp. (59.00) and Camallanus sp. (1.60), age of 5-6 months is Dactylogrus sp. (184.37),

Diplectanum sp. (61.16) and Camallanus sp. (2.00). The more increasing of the

age and the size is the more prevalence and intensity of freshwater pomfret (C.

macropomum)

Keywords : Colossoma macropomum, intensity, parasite, prevalence

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikan bawal air tawar (Colossoma macropomum) merupakan komoditas perikanan

yang bernilai ekonomis cukup tinggi. Pada mulanya ikan bawal air tawar (C.

macropomum) diperdagangkan sebagai ikan hias, namun karena memiliki

pertumbuhan yang relatif cepat dan rasa daging yang enak, maka masyarakat

menjadikan ikan tersebut sebagai ikan konsumsi. Namun pengembangan budidaya

ikan air tawar sering menghadapi kendala, sehingga menurunkan produksi ikan

dan merugikan petani budidaya ikan. Salah satunya adalah bila terjadi serangan

penyakit baik penyakit non infeksi maupun infeksi. Penyakit non infeksi meliputi

penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan, pakan, dan genetik, sedangkan

golongan penyakit infeksi terdiri dari serangan patogen baik itu virus, bakteri,

jamur, protozoa maupun parasit (Aryani et al., 2004).

Parasit termasuk penyakit infeksi yang sering menyerang ikan budidaya

air tawar mulai dari benih hingga ikan yang dewasa. Parasit merupakan organisme

yang hidup pada atau di dalam organisme lain dan mengambil makanan dari

organisme yang ditumpanginya untuk berkembang biak (Subekti dan Mahasri,

2010). Berdasarkan habitatnya, parasit dalam tubuh ikan dibagi menjadi dua yaitu

ektoparasit (parasit yang menyerang bagian luar tubuh ikan, misalnya pada

insang, sirip dan kulit), dan endoparasit (parasit yang menyerang bagian dalam

tubuh ikan, misalnya pada usus, ginjal dan hati) (Balai Karantina Ikan Batam,

2007).

Keberadaan parasit pada ikan akan berdampak pada penurunan kualitas

dan produktivitas pada usaha budidaya ikan. Penularan penyakit dan parasit dapat

terjadi melalui beberapa mekanisme antara lain melalui kontak langsung antara

ikan sakit dan ikan sehat serta melalui air. Penularan ini biasanya terjadi dalam

satu kolam budidaya. Mekanisme penularan lainnya adalah melalui peralatan dan

melalui pemindahan ikan dari daerah wabah dan ke daerah yang bukan wabah

Menurut Jasmanindar (2011) telah terjadi serangan parasit pada kolam

budidaya ikan di Kabupaten Kupang. Namun belum diketahui dengan jelas

seberapa besar kejadian penyakit dan parasit pada ikan budidaya air tawar tersebut

yang bisa mempengaruhi keberlanjutan usaha budidaya ikan air tawar. Sehingga

perlu dilakukan pemeriksaan ikan yang dibudidaya untuk mencegah secara dini

terjadinya wabah penyakit yang bisa menyebabkan kematian ikan secara massal.

Setelah dilakukan penelitian di Kabupaten Kupang didapatkan hasil jenis parasit

yang menyerang ikan sehingga menyebabkan kematian yaitu adanya serangan

parasit Dactylogyrus, Piscinoodinium, Gyrodactylus, Gyrodactylus, myxobolus,

Argulu, Centrocestus, Pallisentis, Trichodina, Ichthyophthirius.

Menurut Kusmawan (2012) keanekaragaman cacing parasitik yang

ditemukan pada insang ikan bawal air tawar (C. macropomum) antara lain

Tetraonchus yang berasal dari famili Tetraonchidae,Oncocleidus, Diplectanum

dari famili Diplectanidae. Pada penelitian Kusmawan (2012), tidak ditemukan

cacing parasitik yang menginfeksi pada saluran pencernaan. Hal ini dikarenakan

cacing parasitik hanya tumbuh dengan baik pada media dengan kondisi air

yangburuk sehingga mereka berkembangbiak dan populasinya meningkat untuk

menginfeksi ikan sampai sakit. Pada kolam budidaya ikan Tanjung Morawa

memiliki kualitas air yang kurang baik sehingga kemungkinan besar ikan

terinfeksi cacing parasit pada insang dan saluran pencernaannya. Berdasarkan hal

tersebut maka dilakukan penelitian tentang jenis dan tingkat serangan cacing

parasitik pada insang dan saluran pencernaan ikan bawal air tawar (C.

macropomum) di kolam budidaya Tanjung Morawa.

1.2 Permaslahan

Bagaimana sebenarnya jenis dan tingkat serangan cacing parasitik berdasarkan perbedaan tingkatan umur pada insang dan saluran pencernaan ikan bawal air tawar (C. macropomum) pada kolam budidaya di Tanjung Morawa ?

1.3 Hipotesis

saluran pencernaan ikan bawal air tawar (C. macropomum) pada kolam

budidaya Tanjung Morawa.

b. Jumlah parasit yang menyerang ikan yang berumur 5-6 bulan lebih banyak dari pada ikan yang berumur 1-2 bulan dan 3-4 bulan.

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis dan tingkat serangan cacing parasitik berdasarkan perbedaan tingkatan umur pada insang dan

saluran pencernaan ikan bawal air tawar (C.macropomum) pada kolam budidaya

di Tanjung Morawa.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai

jenis dan tingkat serangan cacing parasitik berdasarkan perbedaan tingkatan umur

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Morfologi Ikan Bawal Air Tawar (C.macropomum)

Ikan bawal air tawar (C.macropomum) atau lebih dikenal dengan sebutan

tambaqui adalah ikan introduksi yang berasal dari Amerika Latin, terutama dari

Brazil. Ikan ini merupakan ikan yang potensial untuk dibudidayakan karena

memiliki berbagai kelebihan. Ikan ini mempunyai tingkat kelangsungan hidup

yang tinggi (hingga 90%) dan dapat dipelihara dalam kolam dengan kepadatan

yang tinggi. Ikan bawal air tawar hidup bergerombol di daerah yang aliran

sungainya deras, tetapi ditemukan pula di daerah yang airnya tenang, terutama

saat masih dalam kondisi benih. Di habitat asalnya, ikan ini ditemukan di sungai

Orinoco di Venezuela dan sungai Amazon di Brazil (Arie, 2000).

Gambar 2.1. Morfologi ikan bawal air tawar (C. macropomum)

Ikan bawal air tawar mempunyai bentuk badan yang sedikit bulat dan pipih

dengan kepala hampir bulat, sisik kecil, punggung berwarna abu-abu tua, perut

berwarna putih abu-abu dan merah (Gambar 2.1.) (Bagjariani, 2013). Menurut

Kusmawan (2012) ikan bawal air tawar (C. macropomum) memilki dua buah

sirip punggung yang letaknya agak bergeser ke belakang, sirip perut dan sirip

dubur terpisah, sedangkan sirip ekor berbentuk homocercal. Ikan bawal air tawar

Operculum

Mulut

Sirip dada/pectoral

Sirip punggung/dorsal

Sirip anal

Sirip ekor/caudal

memiliki bibir bawah menonjol dan memiliki gigi besar yang tajam untuk

memecah bibi-bijian atau buah-buahan yang ditelannya.

Klasifikasi ikan bawal air tawar (C.macropomum) menurut (Saanin, 1984):

Filum : Chordata

Subfilum : Craniata

Kelas : Pisces

Subkelas : Neopterigii

Ordo : Cypriniformes

Subordo : Cyprimoidea

Famili : Characidae

Genus : Colossoma

Spesies : C.macropomum

Sistem pencernaan ikan pada dasarnya terdiri dari dua bagian yaitu saluran

pencernaan dan kelenjar pencernaan. Setiap spesies ikan mempunyai

bermacam-macam variasi saluran cerna dan kelenjarnya. Saluran pencernaan ikan terdiri dari

rongga mulut, faring, esofagus, usus dan lambung (Hibiya, 1995). Menurut

Kusmawan (2012) lambung ikan bawal air tawar (C.macropomum) berkembang

baik dan memiliki 43-75 buah cecapylorica. Panjang usus berkisar 2- 2,5 kali

panjang badannya.

2.2 Sistem Respirasi Ikan

Insang merupakan alat respirasi ikan seperti paru-paru pada mamalia atau hewan

darat lainnya. Luas permukaan epitel insang hampir setara dengan luas total

permukaan kulit, bahkan pada sebagian besar spesies ikan luas permukaan epitel

insang ini jauh melebihi kulit. Fungsi lain dari insang yaitu mengatur homeostasis

ikan. Lapisan epitel insang yang tipis dan berhubungan langsung dengan

lingkungan luar menyebabkan insang berpeluang besar terinfeksi penyakit. Insang

juga berfungsi sebagai pengatur pertukaran garam dan air serta pengeluaran

limbah-limbah yang mengandung nitrogen. Kerusakan struktur yang ringan

sekalipun dapat mengganggu proses pengaturan osmosis dan kesulitan didalam

brankhial. Glandula brankhial merupakan sel-sel epitel insang yang mengalami

diferensiasi (Kusmawan, 2012).

2.3 Penyakit Pada Ikan

Menurut (Kordi, 2010), penyakit pada ikan terbagi menjadi 2 yaitu penyakit

non-infeksi dan penyakit infeksi.

a. Penyakit Non–infeksi

Penyakit non-infeksi atau sering juga disebut sebagai penyakit non-parasiter.

Penyakit ini tidak disebabkan oleh organisme infektif, sehingga tidak

menyebabkan infeksi dan tidak menular.

b. Penyakit Infeksi

Penyakit infeksi atau penyakit parasiter disebabkan oleh organisme infektif

(penyebab infeksi) seperti jamur, virus, bakteri dan parasit. Penyakit ini menular

dalam waktu cepat bila kondisi perairan memungkinkan. Namun sampai saat ini

belum ada laporan dari pembudidaya mengenai penyakit yang spesifik yang

menyerang ikan. Berikut ini dikemukakan beberapa penyakit infeksi yang dikenal

umum menyerang ikan air tawar. Penyakit-penyakit ini sebelumnya juga tidak

menginfeksi ikan-ikan budidaya, terutama ikan-ikan yang dikenal unggul,

misalnya ikan mas (Cyprinus carpio), lele dumbo (Clarias gariepinus), dan nila

(Oreochromis nilotica). Meskipun demikian, ikan-ikan yang dikenal unggul pun

tidak bisa menghindar dari serangan parasit (Kordi, 2010).

Parasit merupakan organisme yang hidup pada atau di dalam organisme

lain dan mengambil makanan dari organisme yang ditumpanginya untuk

berkembang biak (Wiyatno, et al., 2012 ). Parasit dapat merugikan inangnya

karena mengambil makanan pada tubuh inangnya selain itu, parasit adalah suatu

organisme yang mengambil bahan untuk kebutuhan metabolismenya (makanan)

dari tubuh inangnya dan merugikan bagi inangtersebut. Sehingga parasit tidak

dapat hidup lama di luar tubuh inangnya (Alifuddin, 2002).

(Dogiel et al., 1961) menyatakan bahwa parasit memiliki dua habitat dan

dua tipe distribusi. Habitat parasit tersebut adalah mikrohabitat dan

makrohabitat. Mikrohabitat adalah lokasi penempelan parasit sedangkan

parasit terdiri dari distribusi mikro yaitu penyebaran parasit pada mikrohabitat dan

distribusi makro adalah penyebaran parasit pada makrohabitat.

Parasit ikan akan memilih lokasi penempelan sebaik mungkin di tubuh

ikan. Usaha pemilihan ini bertujuan untuk mendapatkan kebebasan mencari

makanan dan kesempatan bereproduksi secara maksimal. Adanya persaingan

antara parasit untuk mendapatkan makanan dan ruang mengakibatkan parasit

berusaha untuk mencapai hampir seluruh jaringan inang. Parasit menemukan

organ target berdasarkan rangsangan dari inang (Noble & Noble, 1989).

2.4 Parasit Pada Ikan Air Tawar

Parasit yang sering menyerang ikan air tawar setidaknya ada tujuh macam yaitu

protozoa, coelenterata, trematoda, cestoda, moluska, dan arthropoda (Kusmawan,

2012). Parasit yang biasa menyerang ikan yang dibudidayakan dikolam termasuk

ikan bawal (C.macropomum) adalah protozoa dan cacing.

Cacing termasuk parasit yang banyak menyerang ikan air tawar. Beberapa

cacing trematoda dan cestoda sering ditemukan pada ikan air tawar. Trematoda

monogenea merupakan parasit di kulit dan insang yang dapat menjadi indikasi

kondisi sanitasi. Infestasi cacing ini menyebabkan iritasi, luka dalam pada kulit,

produksi mukus meningkat dan hiperplasia epitel. Luka yang terjadi dapat

diikutiinfeksi sekunder oleh bakteri dan agen lainnya (Irianto, 2005).

Ada dua ordo dari kelas monogenea yang biasa menyerang ikan air tawar.

Ordo pertama Gyrodactylus dan ordo kedua yaitu Dactylogyrus. Ordo pertama

yaitu Gyrodactylus berhabitat di kulit dan insang, berbentuk seperti daun,tanpa

bintik mata, ujung kepala seperti huruf V serta memiliki organ untuk menempel

(opisthohaptor) dengan dua anchor (kait yang berbentuk seperti jangkar). Setiap

anchor memiliki rata-rata 16 kait kecil. Cacing dewasa bersifat vivipar, yaitu

melepaskan larva yang berbentuk seperti cacing dewasa. Larva ini akan menempel

pada insang atau kulit ikan. Ordo kedua yaitu Dactylogyrus cenderung melekat

pada insang dengan haptor, menginfeksi hampir semua ikan air tawar terutama

cryprinid. Hal ini akan merangsang sekresi mukus yang berlebihan dan dapat

menyebabkan tepi lamela insang tercabik atau luka. Pada infeksi yang berat akan

Dactylogyrus membebaskan telur ke kolam kemudian menetas menjadi larva

berbulu getar yang berenang bebas hingga menemukan inang yang sesuai. Waktu

yang diperlukan dari telur hingga menjadiindividu de wasa sangat tergantung

suhu, pada suhu 8,5 sampai 9 ºC hanya memerlukan waktu beberapa hari, adapun

pada suhu yang lebih rendah akan berlangsung beberapa minggu hingga beberapa

bulan (Irianto, 2005).

2.5 Jenis Cacing Parasit Pada Insang Ikan Bawal

Jenis cacing parasitik yang pada umumnya ditemukan pada insang ikan bawalair

tawar (C.macropomum) dikelompokkan ke dalam Fillum Plathyhelmintes dan

Kelas Trematoda Sub Kelas Monogenea. Monogenea merupakan parasit yang

umum ditemukan pada insang dan kulit ikan air tawar maupun air laut. Infestasi

monogenea biasanya merupakan indikator sanitasi yang rendah pada kualitas air,

seperti contoh tingginya amoniak dan nitrit, polusi bahan organik dan kadar

oksigen yang rendah, dengan kondisi seperti tersebut monogenea dapat sangat

cepat bereproduksi (Noga, 2000).

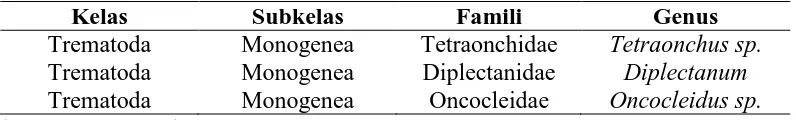

Tabel 2.1. Jenis-jenis cacing yang sering dijumpai pada insang ikan bawal air tawar

Kelas Subkelas Famili Genus

Trematoda Monogenea Tetraonchidae Tetraonchus sp.

Trematoda Monogenea Diplectanidae Diplectanum

Trematoda Monogenea Oncocleidae Oncocleidus sp.

(Kusmawan, 2012)

a. Tetraonchus sp.

Cacing ini biasanya ditemukan pada insang ikan bawal air tawar

(C.macropomum) dengan panjang tubuh 5,3 mm dengan lebar tubuh 0.648 mm.

Bagian anterior cacing ini dilengkapi dengan lekukan-lekukan dan 2 spot mata,

serta di bagian posterior dilengkapi dengan 2 kait (marginal hooks) yang

berfungsi sebagai alat pelekat kepada inangnya (Kusmawan, 2012).

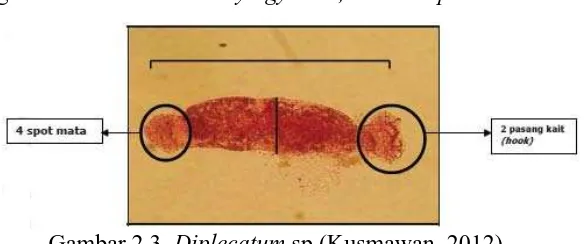

b. Diplectanum sp.

Cacing ini biasanya ditemukan pada insang ikan bawal air tawar

(C.macropomum) dengan panjang tubuh 6,21 mm dengan lebar tubuh 3,25 mm.

Cacing ini termasuk ordo Dactylogyridae, famili Diplectanidae.

Gambar 2.3. Diplecatum sp.(Kusmawan, 2012)

C. Oncocleidus sp.

Cacing ini biasanya ditemukan pada insang ikan bawal air tawar dengan

panjang tubuh 2.817 mm dan lebar tubuh 0.147 mm. Cacing ini termasuk ke

dalam subkelas monogenea famili Oncocleiduae. Parasit ini ditemukan pada

permukaan ekternal dari inangnya. Parasit ini juga ditemukan di dalam air dan

tidak diingestikan oleh inang mereka tetapi melekat dan membentuk koloni pada

insang untuk menyerap nutrien inang. Cacing parasit ini kemudian melakukan

perkawinan dan melepaskan telur sehingga menghasilkan kolonisasi cacing baru

yang lebih banyak lagi. Cacing ektoparasit ini umumnya dianggap bisa merusak

populasi ikan (Schmidt et al., 2009).

Gambar 2.4. Oncocleidus sp.(Kusmawan, 2012)

2.6 Jenis Cacing Parasit Pada Saluran Pencernaan Ikan Air Tawar

Cacing parasit yang biasa menyerang ikan air tawar adalah:

a. Cacing Camallanus carangis

Dapat diidentifikasi dari bentuk bucal capsule pada bagian anterior tubuh untuk

pernyataan (Untergasser, 1989) yaitu cacing parasitik ini memiliki bucal capsule

yang dilapisi kutikula yang tebal dan sepasang lekukan pada bucal capsule.

Bentuk seperti ini akan membuat cacing ini dapat memegang dengan kuat ke

dinding usus dan tidak dapat lepas. Usus halus menyediakan sumber nutirisi bagi

nematoda antara lain darah, sel jaringan, cairan tubuh dan sari-sari makanan yang

terkandung dalam lumen usus halus struktur dan fisiologis usus (mikrohabitat

parasit) yang dapat mempengaruhi keberadaan dan jumlah parasit.

Gambar 2.5. Hasil pewarnaan Camallanus carangis dengan pembesaran 100x (Ulkhaq et al., 2012)

Keterangan:

A. Bucal capsule pada bagian anterior. B. Alat kelamin jantan pada bagian posterior.

b. Cacing Echinostoma

Dapat diidentifikasi karena memiliki oral sucker dan ventral sucker yang saling

berdekatan dengan ukuran yang berbeda. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat

Noble and Noble (1989), yang menyatakan bahwa cacing Echinostoma

merupakan cacing yang berbentuk memanjang dengan dua alat penghisap yang

saling berdekatan. Alat penghisap perut (ventral sucker) berukuran lebih besar

dibandingkan alat penghisap mulut atau oral sucker (Birmani et al., 2008).

Gambar 2.6 Echinostoma (Ulkhaq et al., 2012). Keterangan :

A. Hasil pengamatan dengan perbesaran 100x. Bagian anterior dengan Oral

sucker (a) dan Ventral sucker (b).

2.7 Uji Kualitas Air

Munurut Yuliartati, (2011) kualitas air adalah sifat dari kandungan mahkluk

hidup, energi, zat atau komponen lain dalam air. Kualitas air menjadikan ikan

hidup dengan baik dan tumbuh dengan cepat. Bila kualitas airnya kurang baik

dapat menyebabkan ikan lemah, nafsu makan menurun dan mudah terserang

penyakit (Kelabora dan Sabariah, 2010). Menurut Syauqi (2009), kualitas air

dinyatakan dalam beberapa parameter, yaitu parameter fisika (suhu, kekeruhan,

padatan terlarut), parameter kimia (pH, oksigen terlarut, BOD, kadar logam), dan

parameter biologi (keberadaan plankton dan bakteri).

Kualitas air yang memenuhi syarat dapat membuat pertumbuhan dan

kelangsungan ikan menjadi baik. Kebersihan air (kualitas air) dan debit air yang

cukup, sangat penting untuk kelancaran pemeliharaan. Air merupakan media yang

paling vital bagi kehidupan ikan, suplai yang memadai akan memecahkan

berbagai masalah dalam budidaya ikan. Kualitas air yang memenuhi syarat

merupakan salah satu kunci keberhasilan budidaya. Kualitas air yang baik pada

pmeliharaan akan memberikan kelangsungan hidup menjadi baik bagi ikan

(Kelabora dan Sabariah, 2010). Hal ini dipertegas oleh Zonneveld et al.,(1991)

mngatakan kualitas air yang baik akan mempengaruhi survival rate (kelangsungan

hidup) ikan serta pertumbuhan ikan.

Menurut Hadiroseyani et al.,(2006) penggunaan air juga sangat

mempengaruhi keberadaan dan jenis parasit yang menginfeksi hewan budidaya.

Semakin buruk sumber air yang digunakan memungkinkan semakin beragamnya

ektoparasit maupun endoparasit yang menginfeksi. Buruknya sumber air yang

digunakan oleh para pembudidaya dapat dilihat dari beragam dan melimpahnya

ektoparasit dan jenis protozoa karena cenderung menyukai perairan yang banyak

mengandung bahan organik tinggi. Bahan organik tersebut bisa saja berasal dari

pakan yang diberikan oleh pmbudidaya ikan. Buruknya sistem sanitasi juga dapat

menjadi penyebab melimpahnya organisme parasit dalam media budidaya.

Menurut Siswoyo dan Hendriyanto (2011) Pengelolaan kesehatan ikan dan

lingkungan budidaya ikan tergantung dari rekomendasi standar baku mutu

parameter kualitas air. Kualitas air merupakan salah satu faktor penting dalam

mempengaruhi kerentanan ikan terinfeksi agen penyakit. Beberapa parameter

kualitas air yang berpengaruh terhadap keberadaan parasit pada ikan antara lain:

2.7.1 pH

Nilai pH merupakan derajat keasaman suatu larutan tumbuhan air seperti

alga. Jika jumlah alga banyak maka dapat mengakibatkan fluktuasi kadar oksigen

perairan. Proses perombakan bahan organik oleh bakteri berlangsung secara

aerob, artinya respirasi bakteri memerlukan oksigen. Jumlah unsur hara nitrogen

dan phospor yang melimpah akan menyebabkan terjadinya eutrofikasi yaitu

proses pengkayaan unsur hara yang terjadi pada suatu perairan sehingga kualitas

air tidak layak bagi kebutuhan sehari-hari. Ciri-ciri biotik perairan yang

mengalami eutrofikasi yaitu pertumbuhan pesat tumbuhan air terutama alga dan

Cyanobacteria (Purwanta, 2008).

2.7.2 Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen)

Oksigen termasuk salah satu gas terlarut diperairan. Kadar oksigen yang terlarut

di perairan alami bervariasi, tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi air dan

tekanan atmosfer. Semakin besar suhu dan ketinggian (altitude) serta semakin

kecil tekanan atmosfer, kadar oksigen terlarut semakin kecil. Kadar oksigen

terlarut juga berfluktuasi secara harian dan musiman, tergantung pada

percampuran dan pergerakan massa air, aktivitas fotosintesis, respirasi dan limbah

yang masuk ke badan air. Rendahnya kadar oksigen di suatu perairan dapat

menyebabkan ikan menjadi stress sehingga sistem imun tubuh ikan menurun.

Pada kondisi yang demikian, ikan akan sangat mudah terekspose oleh patogen,

baik bakteri maupun parasit (Rahayu, 2009).

DO merupakan oksigen terlarut yang langsung terlarut dari udara dan

oksigen dari tumbuhan. Harga DO berkisar antara 6-9 ppm. Harga DO dalam

suatu perairan berfluktuasi dipengaruhi oleh salinitas, suhu, turbulensi, tekanan

atmosfer, dan jumlah serta jenis tumbuhan air. Harga DO air tawar lebih tinggi

dari pada harga DO air asin. Hampir semua organisme memerlukan oksigen untuk

respirasi. Oksigen terlarut (DO) pada perairan bersumber dari atmosfer dan proses

fotosintesis tumbuhan hijau diperairan. Jika pada batas tertentu oksigen yang

penguraian bahan organik secara anaerob dan meninggalkan residu karbon

dioksida, metana, hidrogen sulfida dan senyawa organik sulfur sehingga timbul

bau perairan yang tidak sedap (Purwanta, 2008).

Menurut Syauqi (2009) konsentrasi DO dalam media air semakin menurun

dengan bertambahnya waktu dan padat penebaran kandungan oksigen terlarut

yang baik untuk transportasi ikan harus lebih dari 2 mg/l.

2.7.3 BOD (Biochemical Oxygen Demand)

BOD menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroba

aerob untuk mengoksidasi bahan organik menjadi karbondioksida dan air atau

jumlah oksigen terlarut yang digunakan tumbuhan dan hewan untuk proses

oksidasi kimia karbon (metabolisme). Harga BOD berkisar 1-2 ppm. Tingkat

pencemaran suatu perairan dapat dilihat berdasarkan nilai BOD-nya, yaitu

semakin tinggi nilai BOD maka mengindikasikan bahwa perairan tersebut sudah

tercemar oleh bahan organik (Purwanta, 2008).

2.7.4 Suhu

Suhu merupakan suatu badan air dipengaruhi oleh musim, lintang,

ketinggian dari permukaan laut, waktu harian, sirkulasi udara, penutupan awan,

dan aliran serta kedalaman badan air. Suhu dalam budidaya ikan berpengaruh

terhadap laju metabolisme, pemijahan dan penetasan telur, aktivitas patogen,

sistem imunitas, daya larut senyawa kimia, serta kalarutan oksigen dan

karbondioksida. Ikan adalah hewan poikiotermal, dimana suhu lingkungan sangat

berpengaruh tehadap metabolisme termasuk sistem imunitas. Apabila suhu

mengalami penurunan maka akan menyebabkan kelarutan oksigen meningkat,

laju metabolisme menurun, nafsu makan ikan berkurang, pertumbuhan berkurang,

sistem imunitas menurun, gerakan ikan melemah dan disorientasi sehingga ikan

dapat mengalami kematian, sedangkan bila suhu meningkat, maka suhu tubuh

meningkat, laju metabolisme juga meningkat, konsumsi oksigen bertambah

sedangkan kadar oksigen terlarut menurun, toksistas perairan dari senyawa kimia

meningkat, jumlah patogen meningkat sehingga ikan mudah terekspose oleh

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2015

di Kolam Budidaya daerah Tanjung Morawa dan Laboratorium Balai Karantina

Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas 1 Medan 1 bagian

Parasitologi di Jalan Karantina Ikan, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin Deli

Serdang, Sumatera Utara.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat bedah (dissecting set),

timbangan digital, cawan petri, pinset, kait, pipet tetes, gunting, botol kaca,

scalpel, spidol kertas, bak bedah, jarum pentul, tissue, kantong plastik ukuran 10

kg, label nama, kaca objek, termometer, pH meter, kaca penutup, kamera digital,

alat-alat tulis dan mikroskop cahaya. Bahan yang digunakan adalah ikan bawal air

tawar (C. macropomum) umur 1-2 bulan (benih), umur 3-4 bulan dan umur 5-6

bulan , NaCl fisiologis 0,85 % (Puhanda, 2012).

Bahan yang digunakan BTKLPP untuk pemeriksaan nilai DO kualitas air

kolam adalah MnSO4, 4H2O, Mangan Sulfat, Air suling, NaN3, H2SO4, K2Cr2O7, KOH, NaI, Na2S2O3 sedangkan untuk nilai BOD adalah Buffer fosfat, air suling, MgSO4, CaCl2, FeCl3, H2SO4 dan NaOH.

3.3 Metode Penelitian 3.3.1 Area Penelitian

Sampel diambil dari kolam budidaya ikan yang terletak di daerah Tanjung

Morawa yang terdiri dari 3 kolam yaitu kolam 1 utuk benih ikan bawal air tawar

berumur 1-2 bulan dengan panjang 3 meter, lebar 1,5 m, tinggi 1 meter, kolam 2

untuk ikan bawal air tawar berumur 3-4 bulan dengan panjang 3 meter, lebar 2

meter, tinggi 1 meter dan kolam 3 untuk ikan bawal berumur 5-6 bulan dengan

adalah semen. Sumber air kolam berasal dari air sumur. Pergantian air dilakukan

sebulan sekali dan pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari dengan memberikan

pellet dan cacing pada masing-masing kolam.

3.3.2 Pengambilan Sampel Ikan

Pengambilan sampel benih ikan bawal air tawar (C. macropomum) adalah

menggunakan metode survey yaitu melalui pengambilan sampel di lokasi

budidaya di Kolam Budidaya daerah Tanjung Morawa secara langsung.

Pengambilan sampel benih hingga yang siap panen dilakukan secara acak

(random) (Mulia, 2006). Sampel ikan diambil dari 3 kolam yang berbeda. Pada

kolam 1 merupakan kolam yang berisi benih ikan berumur 1-2 bulan yang terdiri

dari ± 300 ekor. Pada kolam 2 merupakan kolam yang berisi ikan berumur 3-4

bulan yang terdiri dari ± 100 ekor. Pada kolam 3 merupakan kolam ikan yang

berumur 5-6 bulan (ikan yang siap dipanen) dengan jumlah ± 80 ekor. Pada

masing-masing kolam diambil sampel sebanyak 10 % dari jumlah populasi ikan

pada kolam (Ulkhaq et al., 2012).

Pengambilan sampel ini dilakukan dengan mengamati bagian morfologi

meliputi: permukaan tubuh, warna lembaran insang, dan warna permukaan tubuh

yang berwarna pucat (Adji, 2008). Sampel ikan bawal air tawar masing-masing

dimasukkan kedalam kantong plastik berukuran 10 kg yang berisi air. Kemudian

ikan dibawa ke Laboratorium Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan Kelas 1 Medan 1 bagian Parasitologi di Jalan

Karantina Ikan Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin Deli Serdang. Selanjutnya

dilakukan pemeriksaan pada setiap sampel ikan bawal air tawar (C.

macropomum).

3.3.3 Pemeriksaan Sampel Ikan Bawal Air Tawar (C . macropomum)

Sebelum dilakukan identifikasi pada insang dan saluran pencernaan,

masing-masing sampel terlebih dahulu ditimbang berat badannya. Selanjutnya

sampel diletakkan diatas nampan atau bak bedah, kemudian ikan dimatikan saraf

otaknya dengan menusuk kepala (bagian Medula Oblongata) ikan tersebut

3.3.4 Pemerikasaan Cacing Parasitik Pada Insang Ikan

Metode yang dipergunakan yaitu metode mouth insang . Langkah pertama

yang dilakukan yaitu tutup insang (operculum) digunting pada bagian kiri dan

kanan. Tutup insang tersebut kemudian dibuang, lalu diambil bagian insang kiri

dan kanan, selanjutnya diletakkan di dalam cawan petri berisi NaCl fisiologis

0,85% . Setelah itu diambil potongan dari lembaran insang dan diletakkan diatas

kaca objek. Kemudian dikerok dengan menggunakan scalpel dan hasil kerokan

diletakkan di atas kaca objek lalu ditetesi dengan NaCl Fisiologis 0,85% dan

ditutup dengan kaca penutup. Cacing yang ditemukan direlaksasikan di dalam

botol kaca yang berisi NaCl Fisiologis 0,85 %. Pengamatan dilakukan dibawah

mikroskop. (Kabata, 1985).

3.3.5 Pemerikasaan Cacing Parasitik Pada Saluran Pencernaan Ikan

Organ ikan yang akan diperiksa adalah saluran pencernaan (usus). Pemeriksaan

organ dalam tubuh ikan dilakukan dengan cara membedah bagian tubuh ikan dari

kloaka hingga bagian pectoral. Lalu organ usus dikeluarkan dari tubuh ikan dan

diletakkan didalam cawan petri berisi NaCl fisiologis 0,85%. Pada pemeriksaan

usus terbagi menjadi 2 pemeriksaan yaitu:

a. Pengamatan isi usus

Isi usus dikeluarkan dengan cara dibedah atau menggunting usus secara ventrikal.

Isi usus diambil sedikit demi sedikit dan diletakkan diatas gelas objek, kemudian

ditetesi dengan larutan NaCl fisiologis, lalu ditutup dengan menggunakan kaca

penutup. Pengamatan dilakukan dibawah mikroskop.

b. Pemeriksaan dinding usus ikan

Setelah seluruh isi usus dikeluarkan, selanjutnya dinding usus di letakkan di

cawan petri dan ditetesi NaCl fisiologis 0,85% dan diamati seluruh dinding usus

dibawah mikroskop, untuk melihat apakah ada parasit yang menempel pada

dinding usus (Kabata, 1985).

Identifikasi dilakukan dengan mengamati sampel di bawah mikroskop

sehingga didapat famili, genus dan spesies dari sampel tersebut dengan

menggunakan buku acuan dalam Kabata (1985), Wasito et al., (1999), dan Dana

et al., (1994).

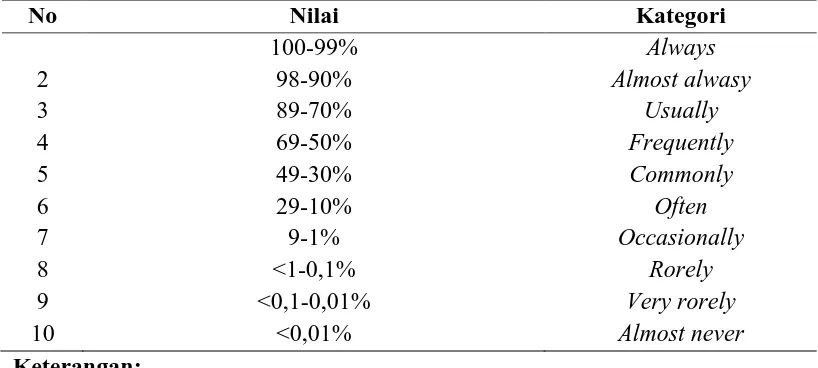

3.3.7 Prevalensi dan Intensitas

Menurut Kusmawan (2012) tingkat infeksi ikan dinyatakan dalam

prevalensi. Prevalensi merupakan persentase ikan yang terinfeksi parasit (Tabel

3.1.). Untuk menghitung prevalensi dari sampel dapat dilakukan dengan

menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

Prevalensi = X 100%

Tabel 3.1. Kategori Infeksi berdasarkan Prevalensi

No Nilai Kategori

almost always : cacing parasit hampir selalu menginfeksi ikan dan tingkat infeksi ditimbulkan parah (98-99%)

usually : cacing parasit biasanya menginfeksi ikan (70-89%)

frequently : cacing parasit tersebut sering kali menginfeksi ikan (50- 69%)

Commonly : cacing parasit tersebut biasa menginfeksi ikan (30-49%)

often : cacing parasit tersebut sering menginfeksi ikan (10-29%)

occasionally : cacing parasit kadang-kadang menginfeksi ikan (1-9%) Rarely : cacing parasit tersebut jarang menginfeksi ikan (0,1-<1%)

Very rorely : cacing parasit sangat jarang menginfeksi ikan (0,01- <0,1%)

Almost never : cacing parasit tersebut tidak pernah menginfeksi ikan (<0,01%)

Jumlah ikan yang terserang parasit

Untuk menghitung jumlah jenis parasit yang terdapat pada ikan

menggunakan rumus intensitas, nilai intensitas infeksi parasit dapat dilihat pada

Tabel 3.2. Menurut Bush et al., (1997) untuk menghitung intensitas dari

sampeldapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

Intensitas =

Tabel 3.2. Nilai Kategori Intensitas (Williams & Williams, 1996)

Nilai Keterangan

< 1 Inventaris parasit sangat ringan

1-5 Inventaris parasit ringan

6-50 Inventaris parasit sedang

51-100 Inventaris parasit berat

> 100 Inventaris parasit sangat berat

> 1000 Super infeksi parasit

3.3.8 Analisis Data

Jenis dan jumlah parasit dari hasil pemeriksaan dicatat. Data prevalensi dan

intensitas dianalisis secara deskriptif (Adji, 2008).

3.3.9 Pemeriksaan Kualitas Air

Sebagai parameter pendukung dilakukan pengukuran kualitas air pada

masing-masing kolam penelitian antara lain : suhu, pH, DO dan BOD dapat

dilihat pada Tabel 3.3. (Siagian, 2009).

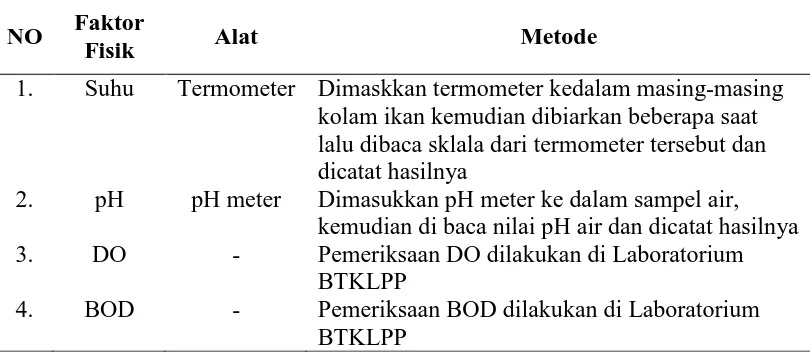

Tabel 3.3. Pengukuran Faktor Fisik Kimia Perairan

NO Faktor

Fisik Alat Metode

1. Suhu Termometer Dimaskkan termometer kedalam masing-masing kolam ikan kemudian dibiarkan beberapa saat lalu dibaca sklala dari termometer tersebut dan dicatat hasilnya

2. pH pH meter Dimasukkan pH meter ke dalam sampel air, kemudian di baca nilai pH air dan dicatat hasilnya

3. DO - Pemeriksaan DO dilakukan di Laboratorium

BTKLPP

4. BOD - Pemeriksaan BOD dilakukan di Laboratorium

BTKLPP Jumlah parasit yang menginfeksi

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Jenis dan Ciri-Ciri Cacing Parasitik yang Ditemukan Menyerang pada Organ Insang dan Saluran Pencernaan (Usus) Ikan Bawal Air Tawar (Colossoma macropomum)

Berikut ini merupakan jenis dan ciri-ciri cacing parasit yang ditemukan

menyerang pada organ insang dan saluran pencernaan (usus) ikan bawal air tawar

(C. macropomnum) pada kolam budidaya di Daerah Tanjung Morawa :

4.1.1 Dactylogyrus sp.

Cacing parasit Dactylogyrus sp. terdapat pada organ insang ikan. Cacing ini

termasuk cacing ektoparasit dan hanya ditemukan menyerang pada organ insang

ikan. Menurut Riko et al., (2014) Dactylogyrus sp. hanya ditemukan menyerang

pada insang karena insang merupakan habitat tempat cacing ini hidup.

Menurut Wasito et al., (1999) cacing ini termasuk cacing trematoda dari

subkelas monogenea yang berkembang biak secara ovipar dan ovovivipar. Secara

ovovivipar, telur yang terdapat di uterus sudah mengandung embrio dan waktu

sudah menetas larva langsung menginfeksi inang. Cacing monogenea yang

ovipar, telur yang keluar dari uterus belum berembrio dan waktu dikeluarkan dari

inang ke perairan, embrio baru tumbuh dalam telur di air dan menetas. Larva ini

akan berenang bebas dalam waktu singkat dan mencari inang utama (ikan atau

kecebong) tergantung dari spesies cacing.

Cacing ini memiliki opisthaptor yaitu organ untuk menempel pada organ

target hospesnya yang dilengkapi dengan dua pasang organ penetrasi seperti

jangkar dan 14 kait marginal, memiliki dua pasang mata, saluran usus yang tidak

jelas dan sepasang jangkar yang tidak memiliki penghubung (Utami dan

Gambar 4.1. Dactylogyrus yang menginfeksi insang ikan bawal air tawar:

Dactyloyrus sp. yang ditemukan pada insang ikan bawal air tawar

(C.macropomum) di Tanjung Morawa tampak samping (A),

Dactylogyrus sp. (Nurdiyanto dan Sumartono, 2006) (B), Dactylogyrus sp. yang ditemukan menempel pada insang ikan

bawal air tawar (C.macropomum) di Tanjung Morawa pada insang

(C) dan Dactylogyrus sp. tampak depan memiliki 4 spot mata

ditemukan pada insang ikan bawal air tawar (C.macropomum) di Tanjung Morawa (D)

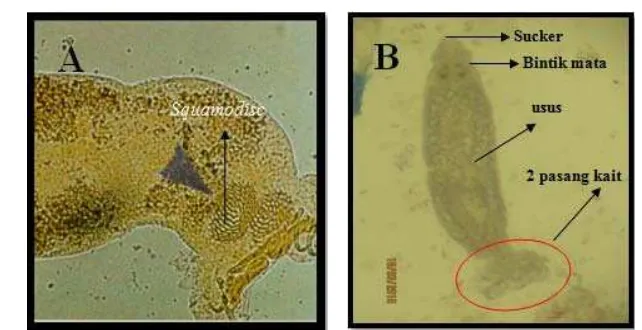

4.1.2 Diplectanum sp.

Menurut Kusmawan (2012) parasit ini melekat pada filamen insang dan dapat

menyebabkan perubahan pada lamella insang ikan sebagai akibat respon kronis

untuk melekatkan diri pada filamen insang yang dapat menyebabkan luka dan

memproduksi lendir yang berlebihan. Parasit Diplectanum mempunyai kekhasan

yang membedakannya dari spesies lain dalam Ordo Dactylogyridea yaitu

mempunyai squamodisc (satu di ventral dan satu di dorsal ) dan sepasang jangkar

yang terletak berjauhan. Parasit Diplectanum sp. adalah parasit yang hidup pada

insang ikan. Ikan yang terinfeksi parasit ini akan terlihat bernapas terlalu cepat

dengan tutup insang yang selalu terbuka. Menurut Rahayu (2009) Diplectanum

memiliki panjang 0,53-1,45 mm dan lebar 0,13-0,27 mm, memiliki 4 bintik mata

serta memiliki haptor dengan 2 squamodisc yang dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2. Diplectanum yang ditemukan pada insang ikan bawal air tawar:

Diplectanum sp. yang memiliki squamodisc (Johnny, 2002) (A) Diplectanum sp. yang ditemukan pada insang ikan bawal air tawar

(C.macropomum) di Tanjung Morawa tampak keseluruhan (B),

Diplectanum sp. (1. D. decorium, 2. D. gymnopeus, 3. D. hilum)

(Kritsky and Thatcher, 1984) (C) dan Diplectanum sp.yang ditemukan pada insang ikan bawal air tawar (C.macropomum) di Tanjung Morawa dengan perbesaran 40x (D)

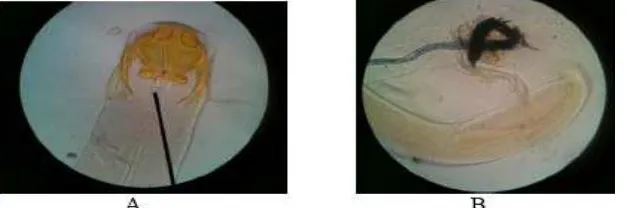

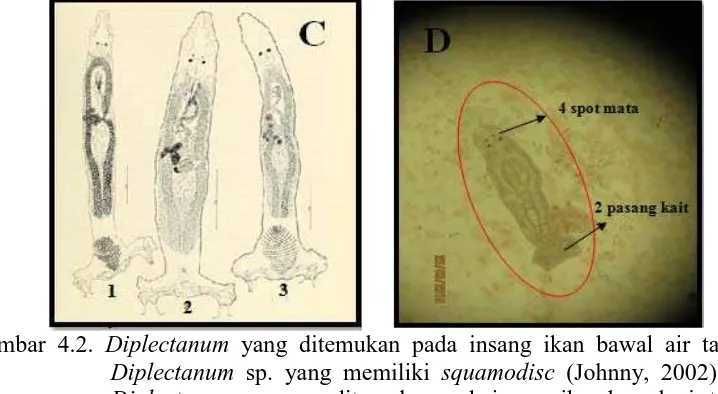

4.1.3 Camallanus sp.

Cacing parasitik Camallanus sp. terdapat pada saluran pencernaan (usus) ikan

bawal air tawar (C. macropomum) sehingga cacing ini termasuk jenis cacing

endopoarasit. Menurut Ulkhaq et al., (2012) Camallanus sp. memiliki alat

penempel bagian anterior tubuh. Organ khas yang dimiliki oleh cacing

Camallanus yaitu adanya bucal capsule yang digunakan untuk menempel pada

organ inang dan mengambil makanan dari inang. Cacing Camallanus jantan

memiliki panjang 4,198-11,092 mm dan lebar 1,21-2,8 mm. Bucal capsule

memiliki panjan 1,19-1,52 mm dan lebar 1,18-1,59 mm. Cacing Camallanus

betina memiliki panjang 6,788-7,548 mm dan lebar 2,54-2,82 mm. Bucal capsule

memiliki panjang 1,62-1,73 mm dan lebar 1,62-1,94 mm.

Cacing ini memiliki bucal capsule yang dilapisi kutikula yang tebal dan

sepasang lekukan pada bucal capsule. Mulutnya seperti penjepit yang kuat,

berbingkai yang dikelilingi oleh buku-buku semacam tanduk. Bentuk seperti ini

akan membuat cacing ini dapat memegang dengan kuat ke dinding usus dan tidak

dapat lepas. Cacing ini dapat menyebabkan terjadinya pendarahan pada usus.

Mulut sampai esofagusnya memiliki dinding otot yang tebal dan dilapisi oleh

Gambar 4.3. Camallanus yang menginfeksi saluran pencernaan (usus) ikan bawal air tawar : Spikulum Camallanus sp. yang ditemukan di Kolam Budidaya Tanjung Morawa (A) Camallanus sp. tampak keseluruhan yang ditemukan di Kolam Budidaya Tanjung Morawa perbesaran 40x (B), Camallanus sp. yang ditemukan di Kolam Budidaya Tanjung Morawa (C), Camallanus sp. memiliki usus yang ditemukan di Kolam Budidaya Tanjung Morawa (D), Bucal capsule pada bagian anterior perbesaran 100x (Ulkhaq, et al.,2012) (E) dan

Camallanus sp. (Ulkhaq et al.,2012) (F)

4.2. Kunci Determinasi Cacing Parasitik Dactylogyrus sp., Diplectanum sp. dan Camallanus sp. :

Kunci determinasi cacing parasit Dactylogyrus sp. Menurut Dana et al., (1994) :

(1) Bentuk tubuh pipih, lunak dan simetris bilateral...Platyhelminthes

(2) Tubuh tidak bersegmen, bentuk tubuh pipih sampai fusiform...Trematoda

(3) Ektoparasit, memiliki satu organ penempel posterior dengan satu pasang atau

lebih median hook beberapa marginal hook ...Monogenea

(4) Memiliki opishaptor dengan 14 kait marginal hook... 4

(5)Memiliki satu pasang anchor...Dactylogiridae

(6)Terdapat bintik mata dan 4 lobe pada bagian anterior...Dactylogyrus

Camallanus sp.

D

F

Klasifikasi Dactylogyrus sp. (Kabata, 1985):

Kingdom : Animalia

Filum : Platyhelminthes

Kelas : Trematoda

Ordo : Monogenea

Famili : Dactylogyridae

Genus : Dactylogyrus

Kunci determinasi cacing parasit Diplectanum sp. Menurut Dana et al.,(1994):

(1)Bentuk tubuh pipih, lunak dan simetris bilateral...Platyhelminthes

(2)Tubuh tidak bersegmen, bentuk tubuh pipih sampai fusiform...Trematoda

(3)Ektoparasit, memiliki satu organ penempel posterior dengan satu pasang atau

lebih median hook beberapa marginal hook ...Monogenea

(4)Memiliki sepasang jangkar yang letaknya berjauhan ...4

(5)Memiliki alat pengait atau anchor... Dactylogyridae

(6)Memiliki squamodisc (pada bagian ventral dan dorsal) ...Diplectanum

Klasifikasi Diplectanum sp. (Carus, 1863):

Kingdom : Animalia

Kunci determinasi cacing parasit Camallanus sp. Menurut Dana et al.,(1994):

1) Bentuk tubuh silindris...Nemathelminthes

2) Tidak terdapat sucker, memiliki usus, tubuh tidak bersegmen, tubuh tidak

pipih...3

3) Tubuh memiliki ciri-ciri seperti diatas...Nematoda

4) Endoparasit esofagus ditemukan di usus ...Camallanoidea

5) Mulut memanjang secara dorsoventral, tanpa bibir, dan memiliki buccal

capsule yang dilapisi dengan kutikula yang tebal...Camallanidae

6) Memiliki buccal capsule yang terdiri dari dua katup masing-masing pada sisi

lateral, dan bagian dalam terdapat seperti batangan/ palang yang letaknya

membujur...Camallanus Klasifikasi dari Camallanus sp. :

4.3. Jumlah Cacing Parasitik yang Ditemukan Menyerang pada Organ Insang dan Saluran Pencernaan (Usus) Ikan Bawal Air Tawar (Colossoma macropomum) Pada Kolam Budidaya Di Tanjung Morawa

Jumlah cacing parasitik yang ditemukan menyerang insang dan saluran

pencernan (usus) ikan bawal air tawar (C. macropomum) pada kolam budidaya di

Tanjung Morawa dapat dilihat pada Tabel 4.1.

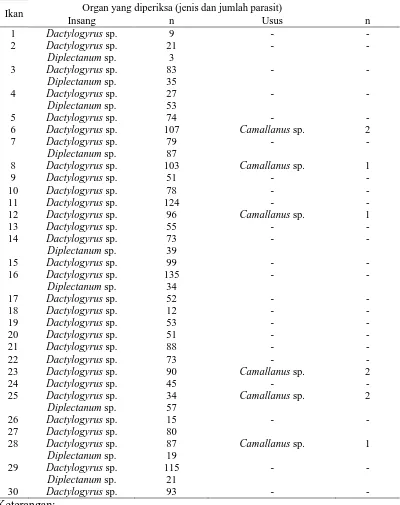

Tabel 4.1. Jenis dan jumlah cacing parasit yang ditemukan pada organ insang dan saluran pencernaan (usus) ikan bawal air tawar (C.macropomum) umur 1-2 bulan pada kolam budidaya di Tanjung Morawa

Ikan Organ yang diperiksa (jenis dan jumlah parasit)

Dari Tabel 4.1. dapat dilihat dari 30 ikan bawal air tawar (C. macropomum) yang

diperiksa dari kolam budidaya di Tanjung Morawa ternyata semuanya positif

terinfeksi cacing parasitik. Jenis cacing parasitik yang ditemukan adalah

Dactylogyrus sp., Diplectanum sp. dan Camallanus sp. Cacing Dactylogyrus sp.

dan Diplectanum sp. ditemukan menyerang pada organ insang ikan sedangkan

Camallanus sp. ditemukan menyerang pada organ saluran pencernaan (usus) ikan. Dactylogyrus sp. dan Diplectanum sp. ditemukan menyerang pada organ insang

dikarenakan kedua cacing ini merupakan cacing ektoparasit yang hanya

ditemukan pada organ insang ikan sedangkan Camallanus merupakan cacing

endoparasit yang ditemukan pada saluran pencernaan (usus), gonad dan anus.

Menurut Sumiati dan Aryati (2009) Dactylogyrus sp. lebih dikenal dengan

istilah parasit insang, karena parasit ini hanya teramati pada bagian insang.

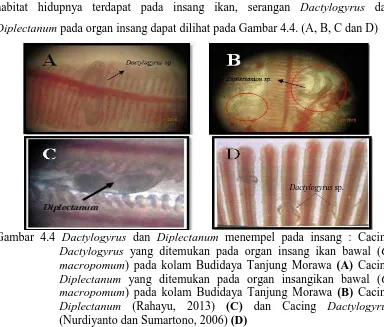

Menurut Rahayu (2009) Diplectanum sp. disebut juga cacing insang karena

habitat hidupnya terdapat pada insang ikan, serangan Dactylogyrus dan

Diplectanum pada organ insang dapat dilihat pada Gambar 4.4. (A, B, C dan D)

Gambar 4.4 Dactylogyrus dan Diplectanum menempel pada insang : Cacing

Dactylogyrus yang ditemukan pada organ insang ikan bawal (C. macropomum) pada kolam Budidaya Tanjung Morawa (A) Cacing Diplectanum yang ditemukan pada organ insangikan bawal (C. macropomum) pada kolam Budidaya Tanjung Morawa (B) Cacing Diplectanum (Rahayu, 2013) (C) dan Cacing Dactylogyrus

(Nurdiyanto dan Sumartono, 2006) (D)

Pada Gambar 4.4. (A dan D) dapat dilihat bahwa Dactylogyrus ditemukan pada

ikan kebanyakan terletak pada bagian pertengahan insang sedangkan Diplectanum

ditemukan menempel pada bagian ujung insang (Gambar 4.4. B dan C). Menurut

Schaperclaus (1992) lokasi penempelan Dactylogyrus pada insang berbeda-beda,

D. anchoraticus menempel pada pangkal insang, D. extensus menempel pada

pertengahan insang sedangkan D. vastor menempel pada ujung insang sehingga

kemungkinan besar spesies cacing yang ditemukan pada ikan bawal air tawar di

Tanjung Morawa adalah D. extensus karena menempel pada bagian pertengahan

insang. Pada Diplectanum memiliki lokasi penempelan yang berbeda-beda juga,

hasil penelitian Rahayu (2009) kesukaan penempelan parasit Diplectanum sp.

pada bagian distal lebih dominan dibandingkan dengan proximal. Kesukaan

penempelan parasit Diplectanum sp. pada inangnya kemungkinan berhubungan

dengan perkembangan dari parasit, reproduksi parasit serta mencari daerah yang

aman untuk tempat hidupnya (Anshary et al., 2001). Pada Tabel 4.1. ditemukan

cacing Camallanus menyerang pada bagian usus karena habitat utama dari cacing

endoparasit ini adalah di usus. Menurut Rigby et al., (1998) cacing ini merupakan

cacing endoparasit karena cacing ini ditemukan menyerang bagian organ dalam

tubuh inangnya.

Pada Tabel 4.1. Dactylogyrus sp. dan Diplectanum sp. ditemukan banyak

menyerang pada organ insang ikan dikarenakan insang berhubungan langsung

dengan lingkungan luar pada saat ikan bernapas sehingga memungkinkan

terjadinya infeksi suatu parasit. Menurut Kusmawan (2012) lapisan epitel insang

yang tipis dan berhubungan langsung dengan lingkungan luar menyebabkan

insang berpeluang besar terhadap infeksi penyakit. Pada Tabel 4.1. dapat dilihat

Dactylogyrus sp. menyerang seluruh ikan sedangkan Diplectanum sp. dan Camallanus sp. menyerang sebagian ikan. Hal ini disebabkan karena Dactylogyrus sp. berkembang biak sangat cepat dengan cara ovipar (bertelur)

yang dapat menghasilkan ±100 butir telur setiap individu serta perkembangan

telurnya hanya memerlukan waktu beberapa jam sampai dengan empat hari

(Amirullah et al., 2012).

Hal lain menyebabkan tingginya serangan Dactylogyrus yaitu jumlah total

ikan pada kolam. Menurut Irawan (2004) Dactylogyrus sp. sering menyerang ikan

di kolam yang kepadatannya tinggi dan juga ikan yang kurang makan selain itu

parasit Dactylogyrus dapat dengan mudah menginfeksi ikan bawal air tawar

bergerombol menjadi sarana infeksi paling efektif bagi cacing parasit untuk

menginfeksi ikan yang lainnya melalui perairan tercemar yang dapat menjadi

sumber infeksi cacing bagi ikan (Dogiel et al., 1961). Adanya infeksi

Dactylogyrus akan menyebabkan suatu penyakit yaitu dactylogyriasis, sedangkan

Diplectanum hanya menyerang beberapa ikan ini dikarenakan cacing Diplectaum

memiliki siklus hidup yang lama, dimana periode embrio berkisar 6-7 hari di suhu

20±2 0C, pembentukan spot mata akan muncul di hari ke-4 pada suhu 20±2 0C dan penetasan akan berlangsung pada hari ke-6 setelah deposisi kemudian proses

penetasan akan berlangsung ± 10-15 menit di pagi hari dan 1-2 jam setelah

matahari terbit (Abdel, et al., 2013).

Pada Tabel 4.1. Camallanus sp. hanya menginfeksi beberapa ikan atau

memiliki nilai infeksi terendah dari pada Dactylogyrus dan Diplectanum ini

dikarenakan Cammallanus berada pada organ dalam yaitu saluran pencernaan

(usus) ikan sehingga tidak menyebabkan kontak langsung dengan lingkungan luar.

Cacing ini merupakan cacing endoparasit yaitu cacing yang menyerang organ

dalam inangnya yang termasuk dalam Phylum Nemathelminthes, Kelas

Nematoda, Ordo Camallanoidea, Famili Camallanidae, Genus Camallanus, dan

spesies Camallanus carangis (Rigby et al., 1998).

Tabel 4.2. Jenis dan jumlah cacing parasitik yang ditemukan pada organ insang dan saluran pencernaan (usus) ikan bawal air tawar (C. macropomum) umur 3-4 bulan pada kolam budidaya di Tanjung Morawa

Ikan Organ yang diperiksa (jenis dan jumlah parasit)

Insang n Usus n

Pada Tabel 4.2. dapat dilihat dari 10 ikan yang diperiksa ditemukan tiga

jenis cacing parasitik yang menyerang pada organ insang dan saluran pencernaan

(usus) yaitu Dactylogyrus sp., Diplectanum sp. dan Camallanus sp. Cacing

Dactylogyrus sp. dan Diplectanum sp. ditemukan menyerang pada organ insang

sedangkan Camallanus sp. menyerang bagian saluran pencernaan (usus). Cacing

Dactylogyrus dan Diplectanum termasuk cacing ektoparasit karena ditemukan

menyerang pada bagian permukaan tubuh inangnya yaitu insang sedangkan

cacing Camallanus termasuk cacing endoparasit karena menyerang pada bagian

dalam tubuh inang yaitu usus.

Menurut Wasito, et al (1999) ektoparasit merupakan parasit yang hidup

pada bagian luar tubuh inang. Organ yang diserang parasit ini adalah kulit, sirip,

rongga hidung, rongga mulut dan insang. Pada bagian insang parasit hanya

menempel serta merusak lamella insang ikan dan tidak masuk ke dalam pembuluh

darah insang sedangkan endoparasit merupakan parasit yang hidupnya atau

habitatnya pada organ tubuh bagian dalam inang. Organ yang merupakan tempat

hidup cacing endoparasit adalah mata, otot, daging, pembuluh darah, ginjal, hati,

dan alat pencernaan (usus).

Pada Tabel 4.2. Dactylogrus ditemukan menyerang seluruh ikan yang

diperiksa sedangkan Diplectanum dan Camallanus hanya ditemukan pada

beberapa ikan, tingginya serangan Dactylogyrus dapat disebabkan karena

keberhasilan Dactylogrus dalam menginfeksi ikan sehingga dapat menginfeksi

dalam jumlah yang tinggi dibandingkan parasit lainnya. Menurut Lasmiyati

(2008) kelimpahan ektoparasit pada ikan sebagai hospenya pada kolam budidaya

maupun di air sungai atau muara sungai disebabkan oleh keberhasilan stadium

bebas ektoparasit menginfeksi ikan dan mengembangkan responnya yang

ditunjukkan dengan besarnya intensitas serangan dan kelimpahan ektoparasit pada

ikan.

Menurut Utami dan Rokhmani (2010) tingkat mobilitas parasit

berpengaruh terhadap meningkatnya serangan parasit, dimana mobilitas parasit

dapat mempertinggi dan mempercepat penularan parasit pada ikan. Penularan

parasit dipengaruhi oleh tiga faktor yang harus dipenuhi, antara lain hospes

memberikan kondisiyang sesuai bagi perkembangan dan pertumbuhan parasit

serta parasit harus mampu mengatasi secara langsung setiap respon hospes yang

ditimbulkannya. Faktor lain yang mempengaruhi keberadaan parasit yaitu sistem

pertahanan tubuh ikan/sistem imunitas. Ikan memiliki sistem pertahanan tubuh

yang berbeda, sehingga parasit tidak dapat menyerang ikan. Menurut Kamiso

(2001) ikan memiliki suatu sistem pertahanan tubuh untuk melawan berbagai

macam serangan penyakit. Menurut Nurdiyanto dan Sumartono (2006) tingkat

imunitas atau ketahanan tubuh suatu hospes akan berpengaruh terhadap distribusi

suatu parasit. Semakin tinggi tingkat imunitas suatu hospes maka parasit akan

sulit menginfeksi, sehingga pada Tabel 4.2. dapat dilihat cacing Camallanus

hanya ditemukan sedikit menyerang pada ikan dikarenakan sistem imunitas yang

dimiliki ikan berbeda-beda.

Tabel 4.3. Jenis dan jumlah cacing parasitik yang ditemukan pada organ insang dan saluran pencernaan (usus) ikan bawal air tawar (C. macropomum) umur 5-6 bulan pada kolam budidaya di Tanjung Morawa

Ikan Organ yang diperiksa (jenis dan jumlah parasit)

Insang n Usus n

Keterangan : n= Jumlah parasit yang menginfeksi ikan

Pada Tabel 4.3. ditemukan tiga jenis cacing parasitik pada organ insang

dan saluran pencernaan ikan bawal air tawar (C. macropomum). Cacing yang

ditemukan adalah Dactylogyrus sp., Diplectanum sp. dan Camallanus sp. Cacing

Dactylogyrus sp. dan Diplectanum sp. ditemukan pada organ insang sedangkan Camallanus pada organ saluran pencernaan (usus). Dactylogyrus memiliki tingkat