PERIKANAN TANGKAP

NI KADEK SRI PUSPARINI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Analisis Ekonomi Eksternalitas Kegiatan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Laut terhadap Kegiatan Perikanan Tangkap adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Maret 2012

Production Activities Externality on Marine Capture Activities.

Under direction of AKHMAD FAUZI and SAHAT MH SIMANJUNTAK.

The offshore oil and gas exploitation activities have significant contribution in fulfilling the world’s oil and gas needs. However, the activities have to face several interest-conflicts with other parties such as marine capture activities that exploited different types of resources on the same location. This study shows that there is negative externality from the fishers’s perception towards the enforcement of safety zone which is located on the radius of 500 meters from the oil and gas production platform. The field study endorsed their assumption that the safety zone has limited their fishing grounds, therefore reducing their income per trip. The result shows that fishing ground’s productivity near the offshore oil and gas production platform area is lower than the productivity in non offshore oil and gas production platform area. On the contrary, the bio-economic analysis shows that the fishing ground productivity near the offshore oil and gas production platform area is higher compared to the productivity in non offshore oil and gas production platform area. The conclusion from both results is that the enforcement of safety zone in offshore oil and gas production platform area affects the marine capture’s productivity in the short run. Meanwhile the safety zone can increase and maintain the productivity in the long run because the production platform is functioning as temporary marine protected area for fish and other creatures in the sea. The findings are also utilized as input factors in designing the alternatives of environmental management model that is beneficial for both activities.

NI KADEK SRI PUSPARINI. Analisis Ekonomi Eksternalitas Kegiatan Produksi

Minyak dan Gas Bumi di Laut terhadap Kegiatan Perikanan Tangkap. Dibimbing oleh AKHMAD FAUZI dan SAHAT MH SIMANJUNTAK.

Permintaan minyak dan gas bumi (migas) mengalami peningkatan sejalan dengan semakin kompleksnya kebutuhan teknologi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya permintaan migas tersebut tidak diimbangi oleh jumlah produksi yang dihasilkan. Produksi minyak bumi dan kondensat pada tahun 2010 mencapai 346,38 ribu barrel dengan produksi harian sebesar 944,9 ribu bph (barrel per hari), mengalami penurunan sebesar 3.900 bph dibandingkan produksi minyak bumi dan kondensat tahun 2009 sebesar 948,8 ribu bph (bea-indonesia.org, 2011). Mengingat peran energi migas, khususnya di Indonesia sampai saat ini masih menjadi energi andalan utama menyebabkan dibutuhkannya upaya ekstra untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Upaya pemenuhan kebutuhan migas dilakukan salah satunya melalui peningkatan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi ladang migas potensial. Dalam pelaksanaannya, kegiatan migas di laut dihadapkan pada persoalan lingkungan yang cukup kompleks yang dapat mempengaruhi efisiensi kegiatan. Konflik pemanfaatan sumber daya yang berbeda di kawasan dan saat yang sama merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi oleh kegiatan di laut. Konflik yang terjadi umumnya bersifat satu arah, yaitu tuntutan terhadap tanggung jawab dan kompensasi yang seharusnya dibayarkan oleh pihak pelaksana kegiatan migas di laut atas kerugian yang dialami oleh nelayan. Konflik sosial di kawasan kegiatan migas akan dapat berpengaruh pada efektivitas dan keberhasilan kegiatan tersebut. Hal ini menyebabkan upaya pengelolaan kegiatan sangat diperlukan, dan kebijakan yang bersifat win-win solution akan dapat disusun dan diimplementasikan, apabila pola interaksi dan eksternalitas dari masing-masing kegiatan dapat diketahui secara pasti.

titik kontrol yang selanjutnya disebut sebagai area non migas. Penelitian ini berlangsung selama 5 bulan, yang dilaksanakan pada Bulan Mei-September 2011. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer untuk parameter persepsi dan produktivitas per trip, dan data sekunder untuk parameter produksi per tahun dan indeks harga konsumen (IHK) kabupaten. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuisioner, wawancara, inventarisir data sekunder, dan penangkapan aktual (by catch). Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, analisis produktivitas, dan analisis bioekonomi.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat persepsi negatif nelayan payang dan pancing terkait dengan pemberlakuan zona aman kegiatan (larangan radius 500 meter) serta adanya pengaruh dari efek pencahayaan di anjungan terhadap daya tarik ikan. Nelayan berasumsi bahwa kedua hal ini berpengaruh pada pendapatan nelayan payang dan pancing per trip. Pemberlakuan zona larangan diyakini menyebabkan pengurangan daerah penangkapan ikan, dan adanya efek pencahayaan seolah menjadi daya saing dari cahaya lampu payang yang digunakan oleh nelayan. Persepsi negatif yang muncul sangat dipengaruhi oleh intensitas kegiatan penangkapan ikan di lokasi kegiatan eksplorasi migas. Semakin tinggi intensitas kebutuhan nelayan terhadap area perairan yang dijadikan lokasi kegiatan migas, maka semakin tinggi perubahan persepsi nelayan. Selain persepsi negatif, penelitian ini juga menghasilkan gambaran bentuk eksternalitas yang terjadi akibat keberadaan kegiatan migas di laut terhadap kegiatan perikanan tangkap. Terdapat 2 bentuk eksternalitas kegiatan yang secara sekaligus mempengaruhi kegiatan perikanan tangkap. Eksternalitas negatif terjadi pada produktivitas nelayan payang lampu per trip, yang ditunjukkan oleh nilai hasil tangkapan mencapai 33% kg atau senilai 50% rupiah lebih rendah di area migas dibandingkan dengan area non migas. Bentuk eksternalitas positif terjadi pada pengaruh kegiatan terhadap kondisi bioekonomi penangkapan ikan dengan alat payang lampu, yang menunjukkan kondisi bioekonomi di area migas lebih baik dibandingkan dengan area non migas. Eksternalitas positif tersebut terjadi pada tingkat pertumbuhan sumber daya ikan yang lebih tinggi sebesar 0,5% di area migas dibandingkan dengan area non migas. Kondisi ini dikuatkan oleh hasil analisis produktivitas tahunan, yang menunjukkan produktivitas di area migas lebih tinggi dibandingkan dengan area non migas. Dari penelitian ini diperoleh gambaran bahwa kondisi perikanan tangkap dengan alat payang di area migas maupun area non migas sudah berada dalam kondisi over fishing.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2012

Hak Cipta dilinidungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh Karya

PERIKANAN TANGKAP

NI KADEK SRI PUSPARINI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tema yang diangkat dalam penelitian yang dilaksanakan sejak Bulan Mei 2011 ini ialah eksternalitas, dengan judul Analisis Ekonomi Eksternalitas Kegiatan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Laut terhadap Kegiatan Perikanan Tangkap. Penelitian sebagai wujud pemenuhan salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab keresahan dan rasa khawatir nelayan terhadap kegiatan migas yang berlangsung di perairan yang juga merupakan fishing ground utama yang dituju oleh nelayan lokal. Selain itu, penelitian ini juga diperlukan untuk menemukan usulan alternatif strategi pengelolaan kegiatan migas di laut agar dapat berjalan sinergis dengan kegiatan lain di sekitarnya. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Analisis Ekonomi Eksternalitas Kegiatan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Laut terhadap Kegiatan Perikanan Tangkap, maka aspek pengkajian secara spesifik dilakukan terkait dengan bentuk eksternalitas yang ditimbulkan oleh keberadaan kegiatan migas di laut terhadap kegiatan perikanan tangkap. Pembatasan kajian dilakukan pada keberadaan anjungan produksi migas di laut selama masa produksi/tahap operasi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas pertanyaan, kekhawatiran, dan asumsi-asumsi nelayan tentang dampak keberadaan kegiatan migas di laut terhadap kegiatan perikanan tangkap. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan strategi pengelolaan kegiatan migas di laut agar tidak merugikan nelayan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, dan semoga tesis ini dapat memberi manfaat, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bogor, Maret 2012

Tesis ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik, berkat bimbingan, arahan, serta masukan dari komisi pembimbing, komisi penguji, serta bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi M.Sc., selaku ketua komisi pembimbing sekaligus Ketua Program Studi Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan yang telah banyak memberikan arahan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis, serta bimbingan penuh dalam penyusunan tesis ini. 2. Bapak Ir. Sahat MH Simanjuntak, M.Sc., selaku anggota komisi

pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, arahan, ilmu, dan petuah yang sangat bermanfaat untuk kehidupan penulis saat ini dan masa mendatang, serta dukungan penuh dalam penyusunan tesis ini.

3. Bapak Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT., selaku penguji sekaligus Ketua Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk menimba ilmu di Departemen ESL dan sekaligus telah memberikan saran untuk perbaikan tesis ini.

4. Bapak Dr. Ir. Ahyar Ismail MAgr., selaku komisi penguji sekaligus Sekretaris Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan yang telah banyak memberikan saran dan masukan untuk perbaikan tesis ini.

5. Ibu Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri, M.S., selaku dosen pengajar di Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, yang selalu menyemangati penulis untuk tetap berkarya.

6. Bapak Dr. Ir. Suharno, MAdev., yang selama ini selalu mengarahkan, memberi saran, dan memotivasi penulis untuk senantiasa belajar dan berkarya.

7. Bapak Ir. Moch. Prihatna Sobari, MSi., atas dukungan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi di program magister IPB Bogor. 8. Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Bogor yang telah memberikan izin kepada

penulis untuk menyelesaikan studi pada program magister Sekolah Pascasarjana IPB Bogor.

9. Para Dosen Program Studi Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan yang telah memberikan ilmu-ilmu tentang ekonomi sumber daya dan lingkungan selama masa studi penulis di Departemen ESL.

kepada penulis untuk kegiatan studi ini.

2. Ibu Nunik Afianti Heranita selaku General Manager dari PT EOS Consultans-INRR atas kepercayaan dan dukungan penuh yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. 3. Tim lapangan; Rizky Novan Ngutra, Bapak Tri Sutrisno, Bapak Syarif,

Bapak Talkim, Bapak Ohan, Bapak Suata dan crew, Bapak Warsila dan crew, Bapak Mpek dan crew, Bapak Bembeng, Nyoman Wagendre, dan Wayan Sriyasa yang telah banyak mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam pengumpulan data di lapangan.

4. Keluarga besar PT EOS Consultants-INRR atas kerja sama dan dukungan yang diberikan sehingga studi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. 5. Pimpinan dan staff Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Kabupaten

Karawang, Provinsi Jawa Barat atas dukungan data dan informasi yang diberikan dalam penyusunan tesis ini.

6. Pimpinan dan staff Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat atas dukungan data dan informasi yang diberikan dalam penyusunan tesis ini.

7. Pimpinan dan staff Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Cirebon atas dukungan data dan informasi yang diberikan dalam penyusunan tesis ini. 8. Pimpinan dan staff Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat atas

dukungan data yang diberikan dalam penyusunan tesis ini.

9. Pimpinan dan staff Dinas Kelautan dan Perikanan Pusat, Jakarta atas dukungan data yang diberikan dalam penyusunan tesis ini.

10. Pimpinan dan staff Biro Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat atas dukungan data yang diberikan dalam penyusunan tesis ini.

11. Rekan-rekan di Lab TRI FPIK IPB atas dukungan peralatan yang diberikan kepada penulis.

11. Teman-teman ESL 2011, ESK 2009-2011, PWD (S2 & S3) 2008-2009, Benny Osta Nababan, Ibu Magdalena, Evita, Donny, Yuni, Eris Setiawan, Risnandar, Yessi, Disti, Mardha, Nila, Irfan, Eva Anggraini, Sukma, Linda, Kiki, Komang Sutinut, dan Nyoman Arthadana atas kebersamaan dan semangat yang diberikan selama studi ini.

12. Agus Copy Center atas jasa percetakan yang diberikan kepada penulis. Ungkapan terima kasih terdalam dan setulusnya penulis sampaikan kepada: 1. Keluarga penulis: Bapak I Wayan Tambrig (ayah), Ibu Ni Nengah Riki

(Ibu), I Wayan Sriyasa (kakak), I Komang Ariastawa (adik), dan nenek tercinta atas segala doa, kasih sayang, dukungan, semangat, perlindungan, dan nasihat yang diberikan untuk penulis sepanjang masa.

anak kedua dari pasangan I Wayan Tambrig dan Ni Nengah Riki. Pendidikan sarjana ditempuh di Departemen Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB pada tahun 2001 dan lulus pada tahun 2005. Kesempatan untuk melanjutkan program magister pada program studi Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan diperoleh pada tahun 2009.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL... xxv

DAFTAR GAMBAR ... xxvii

DAFTAR LAMPIRAN... xxix

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 6

1.3. Tujuan Penelitian ... 6

1.4. Manfaat Penelitian ... 7

1.5. Ruang Lingkup Penelitian... 7

1.6. Hipotesis Penelitian... 7

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 9

2.1. Eksternalitas Pemanfaatan Kawasan... 9

2.2. Sumber Daya Pesisir dan Laut: Sumber Daya Ikan dan Mineral... 13

2.2.1. Sumber Daya Ikan... 14

2.2.1.1. Karakteristik dan Bentuk Eksternalitas Sumber Daya Ikan ... 14

2.2.1.2. Konsep Bioekonomi Perikanan... 15

2.2.1.3. Kawasan Perairan sebagai Area Penangkapan Ikan... 23

2.2.2. Sumber Daya Migas... 24

2.2.2.1. Kegiatan Produksi Migas di Laut... 24

2.3. Respon Ikan terhadap Anjungan Produksi Migas di Laut ... 30

2.4. Respon Ikan terhadap Cahaya... 34

2.5. Analogi Efek Kawasan Konservasi Laut di Area Anjungan Migas 35 III. METODE PENELITIAN... 36

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian ... 36

3.2. Metode Pengumpulan Data ... 37

3.2.1. Wawancara... 39

3.2.2. Pengisian Kuisioner ... 40

Halaman

3.3. Metode Analisis Data ... 42

3.3.1. Analisis Deskriptif Kualitatif ... 43

3.3.2. Analisis Produktivitas... 43

3.3.3. Standardisasi CPUE Alat Tangkap Ikan... 45

3.3.4. Analisis Bioekonomi ... 46

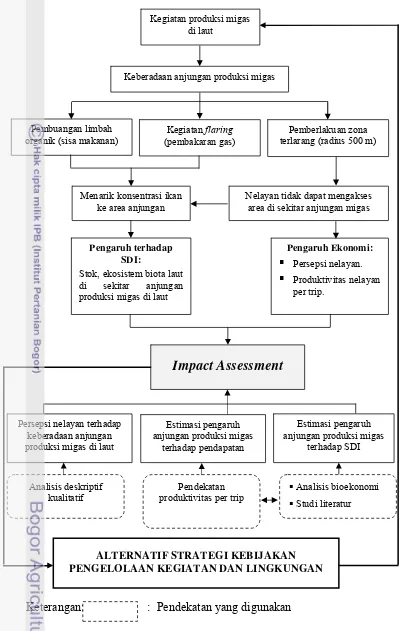

3.4. Kerangka Pemikiran Studi... 49

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ... 51

4.1. Kondisi Umum ... 51

4.1.1. Wilayah dan Kependudukan... 51

4.1.2. Pendidikan ... 52

4.1.3. Kesehatan ... 53

4.2. Kondisi Fisik, Kimia, dan Biologi Perairan ... 53

4.2.1. Hidrooseanografi ... 53

4.2.2. Kualitas Air Laut ... 54

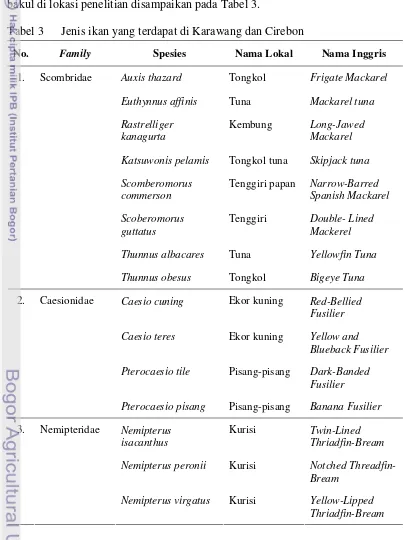

4.2.3. Biota Perairan ... 55

4.3. Kondisi Ekonomi Sumber Daya Pesisir dan Laut ... 60

4.3.1. Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan ... 61

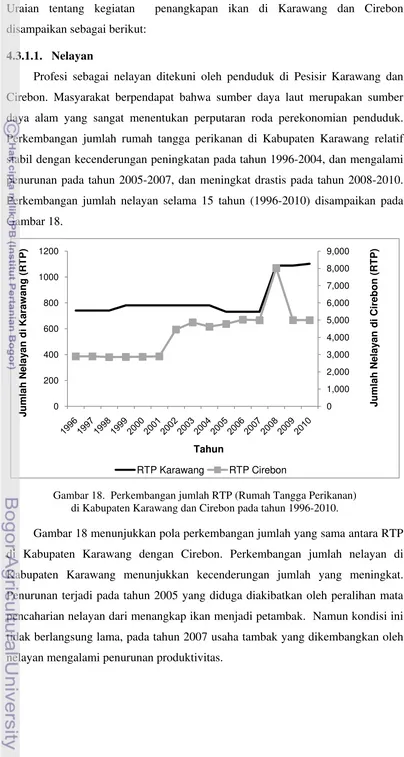

4.3.1.1. Nelayan... 61

4.3.1.2. Daerah Penangkapan Ikan ... 62

4.3.1.3. Armada Penangkapan Ikan... 63

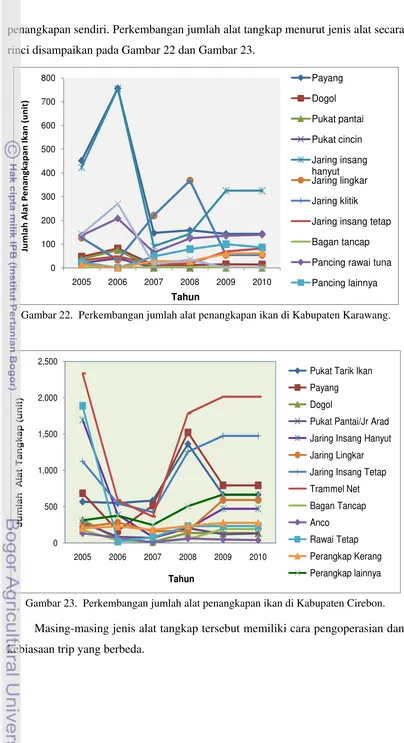

4.3.1.4. Alat Penangkapan Ikan... 65

4.3.1.5. Produksi Penangkapan Ikan ... 74

4.3.1.6. Pemasaran Hasil Penangkapan Ikan ... 79

4.3.2. Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Migas ... 80

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 83

5.1. Persepsi Nelayan terhadap Keberadaan Kegiatan MIGAS di Laut 83 5.1.1. Persepsi Umum... 83

5.1.1.1. Persepsi tentang Perkembangan Kegiatan Penangkapan Ikan... 83

Halaman

5.1.2. Persepsi terhadap Kegiatan Migas di Laut... 88

5.1.2.1. Persepsi tentang Keberadaan Anjungan Produksi Migas di Laut ... 89

5.1.2.2. Persepsi tentang Pemberlakuan Zona Larangan Radius 500 m ... 91

5.1.2.3. Persepsi tentang Keselamatan dan Kecelakaan Nelayan ... 93

5.1.2.4. Persepsi tentang Kontribusi Perusahaan terhadap Nelayan... 94

5.2. Bentuk Eskternalitas Keberadaan Anjungan Produksi Migas di Laut terhadap Kegiatan Perikanan Tangkap ... 99

5.2.1. Kegiatan Penangkapan Ikan dengan Payang (Purse Seine) 100 5.2.1.1. Unit Payang... 100

5.2.1.2. Waktu Pengoperasian Payang ... 101

5.2.1.3. Daerah Penangkapan Ikan... 102

5.2.1.4. Pengoperasian Payang... 102

5.2.1.5. Jenis Ikan Hasil Tangkapan Payang... 104

5.2.1.6. Produktivitas per Trip di Titik Pengambilan Contoh ... 106

5.2.1.7. Analisis Bioekonomi Sumber Daya Ikan dari Alat Payang... 110

5.3. Alternatif Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Migas di Daerah Penangkapan Ikan ... 119

5.3.1. Pengelolaan terhadap Persepsi Nelayan... 120

5.3.2. Pengelolaan terhadap Eksternalitas Negatif terkait dengan Produktivitas per trip ... 122

5.3.3. Pengelolaan terhadap Eskternalitas Positif terkait dengan Pertumbuhan SDI ... 124

V. SIMPULAN DAN SARAN ... 127

5.1.Simpulan ... 127

5.2.Saran... 128

DAFTAR PUSTAKA ... 131

DAFTAR TABEL

No. Judul Halaman

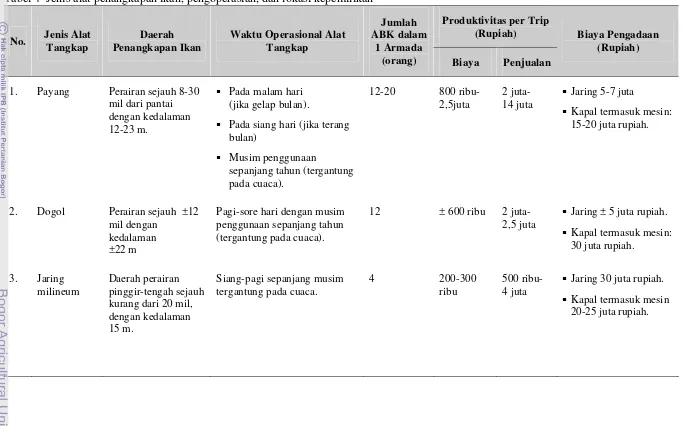

1. Tempat pelaksanaan penelitian tesis ... 37 2. Hasil pengamatan terumbu karang di utara Pantai Karawang ... 56 3. Jenis ikan yang terdapat di Karawang dan Cirebon ... 57 4. Jenis alat penangkapan ikan, pengoperasian, dan lokasi kepemilikan.... 69 5. Daftar jenis ikan/non ikan yang kerap menjadi hasil tangkapan nelayan di Pesisir Karawang dan Cirebon ... 77 6. Hasil penelitian untuk parameter persepsi nelayan... 96 7. Pembagian tugas dalam armada payang lampu di area miags

(Ciparage Jaya, Karawang) ... 100 8. Jenis hasil tangkapan yang diperoleh di area migas, area non migas,

dan area anjungan produksi migas di laut ... 104 9. Perbandingan produktivitas alat payang di titik area migas,

area non migas, dan area anjungan ... 106 10. Tingkat perbedaan produktivitas di titik contoh ... 107 11. Komposisi biaya operasional per trip unit payang di area migas,

area non migas, dan area anjungan produksi migas... 108 12. Produktivitas nelayan payang per tahun periode 1996-2010 ... 109 13. Hasil pendugaan parameter biologi sumber daya ikan target

alat tangkap payang di area migas dan area non migas ... 111 14. Hasil pendugaan parameter ekonomi alat payang di area migas

dan non migas ... 112

15. Hasil pendugaan stok dan jumlah tangkapan alat payang di area migas dan area non migas ... 113

16. Hasil pendugaan effort dan rente ekonomi kegiatan penangkapan ikan

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Halaman

1. Realisasi sumur eksplorasi dan produksi ... 2

2. Tipologi eksternalitas ... 10

3. Pengaruh penangkapan terhadap stok. ... 20

4. Kondisi maximum economic yield dan open access dalam pemanfaatan sumber daya ikan. ... 22

5. Ilustrasi steel leg platform... 25

6. Ilustrasi concrete gravity production platform... 26

7. Ilustrasi tension leg production platform... 26

8. Light weight production platform... 27

9. Jack Up... 28

10. Semi-submersible production platform (SSPP)... 28

11. Semi-submersible production unit (SSPU)... 28

12. Floating production unit (FPU)... 28

13. Ilustrasi keberadaan anjungan berdasarkan jenis ... 28

14. Ilustrasi kegiatan flaring di anjungan... 29

15. Bocaccio dewasa (Sebastes paucispinis) ... 31

16. Cowcod (S. levis) di bawah Anjungan Gail, Eastern Santa Barbara Channel... 31

17. Kondisi ekosistem di area anjungan produksi migas di laut ... 33

18. Perkembangan jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanan) pada tahun 1996-2010 di Kabupaten Karawang dan Cirebon ... 61

19. Perkembangan jumlah armada penangkapan ikan di Kabupaten Karawang tahun 1996-2010. ... 63

20. Perkembangan jumlah armada penangkapan ikan di Kabupaten Cirebon tahun 1996-2010... 64

21. Perkembangan jumlah alat penangkapan ikan periode 1996-2010 di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cirebon... 66

22. Perkembangan jumlah unit alat tangkap di Kabupaten Karawang ... 67

No. Judul Halaman

24. Perkembangan produksi dan nilai produksi penangkapan ikan

di Kabupaten Karawang pada tahun 1996-2010... 74

25. Perbandingan antara perkembangan upaya penangkapan dengan jumlah produksi ikan di Kabupaten Karawang pada tahun 1996-2010... 75

26. Perkembangan produksi dan nilai produksi penangkapan ikan di Kabupaten Cirebon pada tahun 1996-2010 ... 76

27. Perbandingan antara perkembangan upaya penangkapan dengan jumlah produksi ikan di Kabupaten Cirebon pada tahun 1996-2010 ... 76

28. Ilustrasi anjungan produksi migas di Pesisir Karawang... 81

29. Ilustrasi anjungan produksi migas pada malam hari di Pesisir Karawang 82 30. Ilustrasi anjungan dan zona larangan radius 500 m... 82

31. Persepsi nelayan tentang kondisi umum kegiatan penangkapan ikan di area migas... 84

32. Persepsi tentang kondisi umum kegiatan penangkapan ikan di area non migas... 85

33. Persepsi tentang konflik dan potensi konflik di area migas ... 87

34. Persepsi tentang konflik dan potensi konflik di area non migas ... 88

35. Persepsi tentang keberadaan anjungan migas di laut... 90

36. Persepsi tentang pemberlakuan zona larangan (radius 500 m) di sekitar anjungan produksi migas di laut ... 92

37. Persepsi tentang kecelakaan terkait anjungan migas di laut... 93

38. Persepsi tentang kontribusi sosial ekonomi perusahaan migas terhadap masyarakat nelayan di sekitarnya ... 95

39. Kurva bioekonomi alat payang lampu di area migas dan non migas ... 114

40. Perbandingan jumlah tangkapan di titik pengambilan contoh... 117

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Lampiran Halaman

1. Peta lokasi penelitian ... 137

2. Dokumentasi jenis alat tangkap yang terdapat di lokasi penelitian ... 139

3. Rekapitulasi data responden... 141

4. Dokumentasi armada dan pengambilan contoh tangkapan aktual ... 149

5 Data hasil tangkapan aktual dan uji komparasi... 155

1.1. Latar Belakang

Minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia masih menjadi sumber energi andalan dan utama. Permintaan terhadap migas menjadi semakin tinggi untuk mengimbangi tingkat kompleksitas penggunaan teknologi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini selanjutnya menuntut peningkatan upaya produksi migas. Bea-indonesia.org (2011) mencatat bahwa jumlah produksi minyak bumi termasuk kondensat pada tahun 2010 mencapai 346,38 ribu barrel dengan produksi harian sebesar 944,9 ribu bph (barrel per hari). Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3.900 bph dibandingkan dengan produksi pada tahun 2009 yang mencapai sebesar 948,8 ribu bph. Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh produksi gas bumi pada tahun 2010, yang mencapai 9.336 MMSCFD (Million Metric Standard Cubic Feet per Day). Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya mencapai 8.302 MMSCFD.

Kenaikan produksi gas bumi disebabkan oleh mulai berproduksinya beberapa lapangan gas baru dan optimalisasi produk. Sedangkan pada kasus minyak bumi, justru menunjukkan terjadinya penurunan produksi yang disebabkan oleh mundurnya jadwal produksi beberapa KKKS (Kontrak Karya Kerja Sama), penurunan produksi alamiah, dan permasalahan teknis operasional. Permintaan migas yang semakin tinggi menyebabkan dibutuhkannya upaya ekstra dalam peningkatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Upaya pemenuhan kebutuhan migas dilakukan salah satunya melalui peningkatan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi ladang migas potensial.

Kedua belas basin lainnya berlokasi di Indonesia bagian barat, salah satunya adalah Basin Jatibarang di Pantai Utara Jawa Barat. Delapan basin lainnya telah diketahui mengandung hidrokarbon, namun belum diproduksi. Dari data realisasi pemboran (Gambar 1), diketahui bahwa jumlah pemboran sumur eksplorasi maupun penemuan cadangan menunjukkan angka yang stabil, sedangkan jumlah pemboran sumur produksi cenderung mengalami peningkatan.

Gambar 1. Realisasi sumur eksplorasi dan produksi (Biro Riset LM FEUI, 2010). Data pada Gambar 1 menunjukkan keseriusan upaya pemerintah dan pelaku industri migas untuk meningkatkan produksi migas baik dari pemanfaatan sumur produksi maupun penemuan cadangan baru. Potensi ini secara langsung membuka peluang bagi kegiatan eksplorasi di Indonesia, terutama dari cekungan yang belum pernah dieksplorasi. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kini telah dikembangkan di berbagai lokasi mulai dari darat (onshore), perairan dangkal (shallow water), perairan laut (offshore) sampai dengan laut dalam (deepwater). Masing-masing kategori kegiatan eksplorasi tersebut memiliki kendala dan resiko lingkungan yang berbeda. Menurunnya potensi migas di area daratan, menyebabkan kegiatan

eksplorasi semakin digiatkan ke arah pesisir sampai dengan laut dalam. Dari 22 cekungan yang belum pernah dieksplorasi tersebut sebagian besar terletak

Dalam pelaksanaannya, kegiatan migas di laut dihadapkan pada persoalan lingkungan yang cukup kompleks yang dapat mempengaruhi efisiensi kegiatan. Persoalan tersebut diantaranya adalah konflik ketika kegiatan berada di area perbatasan negara, konflik terkait dengan persoalan pencemaran perairan yang dapat berdampak pada kualitas dan kuantitas biota laut (baik yang ekonomis maupun yang dilindungi), dan konflik terkait dengan persoalan pemanfaatan area perairan yang juga dimanfaatkan oleh kegiatan lain, salah satunya adalah kegiatan penangkapan ikan. Di antara persoalan tersebut, konflik pemanfaatan sumber daya yang berbeda di kawasan yang sama dan pada saat yang bersamaan merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi oleh kegiatan migas di laut. Kendala ini menjadi semakin kompleks, ketika komunitas yang dihadapi memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kawasan perairan dan sumber daya laut. Hal ini menyebabkan kegiatan migas di laut, kerap menuai persepsi negatif yang berujung pada konflik pemanfaatan kawasan dan sumber daya alam. Kondisi ini terjadi di hampir setiap lapangan migas yang berada di laut yang juga merupakan area penangkapan ikan oleh nelayan lokal. Intensitas konflik di masing-masing area relatif berbeda, yang ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang meletakkan sektor perikanan tangkap sebagai sektor ekonomi utama menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya ikan dan kawasan. Kasus ini ditemukan di Pesisir Karawang, Jawa Barat.

Berdasarkan data pada studi sebelumnya dan hasil studi awal yang dilakukan pada Bulan Maret 2011, area pemasangan anjungan produksi migas di laut merupakan area penangkapan ikan oleh nelayan lokal. Dari hasil wawancara dengan nelayan, diperoleh informasi bahwa keberadaan anjungan produksi migas di laut memunculkan kekhawatiran nelayan terkait dengan penurunan produktivitas. Kekhawatiran tersebut didasari oleh asumsi-asumsi berikut ini:

2) Adanya pemberlakuan zona aman kegiatan migas pada radius 500 m di sekitar platform produksi migas di laut menyebabkan area anjungan produksi migas yang diduga menjadi tempat berkumpul ikan tidak dapat diakses oleh nelayan. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa keberadaan anjungan produksi migas di laut menyebabkan terjadinya penyempitan area penangkapan ikan, yang selanjutnya berdampak pada penurunan produktivitas nelayan.

Dari kondisi tersebut maka kegiatan migas yang berada di area fishing ground utama bagi nelayan lokal menyebabkan tingkat kepentingan terhadap kawasan semakin tinggi. Hal ini dapat memicu timbulnya konflik sosial terkait dengan pemanfaatan kawasan yang menjadi lokasi sumber daya alam (SDA) yang diekstrak. Selama ini konflik tersebut kerap diredam dengan pendekatan yang bersifat instan dan efektif untuk jangka pendek, namun menjadi inefisien untuk jangka panjang. Akumulasi pengelolaan kegiatan yang tidak tepat sangat berpotensi untuk menggeser tingkat intensitas konflik menuju status yang lebih kompleks dan berdampak pada inefisiensi kedua kegiatan, baik kegiatan migas maupun kegiatan penangkapan ikan.

Konflik yang terjadi umumnya bersifat satu arah, yaitu tuntutan terhadap tanggung jawab dan kompensasi yang seharusnya dibayarkan oleh pihak pelaksana kegiatan atas kerugian yang dialami oleh nelayan. Selama ini tututan yang disampaikan oleh nelayan pada umumnya berupa asumsi-asumsi yang dikembangkan oleh nelayan, dengan fakta dan data yang sulit diyakini oleh pihak pelaksana kegiatan migas di laut.

Hal ini menyebabkan kebijakan pengelolaan hanya bersifat sesaat dan menjadi tidak efektif ketika dihadapkan pada akumulasi kepentingan terhadap kawasan dan sumber daya alam.

Pada sisi lain, nelayan dihadapkan pada kondisi keterbatasan mata pencaharian alternatif yang dapat ditekuni untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Fakta ini memunculkan inisiatif nelayan untuk terus meningkatkan upaya penangkapan agar produktivitas tetap terjaga. Upaya penangkapan yang sedemikian rupa akhirnya memicu terjadinya kondisi over fishing di kawasan tersebut. Secara teori, kondisi over fishing akan berdampak pada tingginya persaingan antar nelayan yang melakukan penangkapan ikan di kawasan tersebut. Persaingan yang tinggi pada akhirnya akan menyebabkan penurunan produktivitas dan keuntungan ekonomi masing-masing nelayan. Secara perlahan, kondisi ini akan meningkatkan sensitivitas nelayan yang dapat memicu timbulnya konflik sosial. Konflik sosial di kawasan kegiatan migas akan dapat berpengaruh pada efektivitas dan keberhasilan kegiatan migas. Hal ini menyebabkan upaya pengelolaan kegiatan sangat diperlukan. Kebijakan yang bersifat win-win solution akan dapat disusun dan diimplementasikan, apabila pola interaksi dan eksternalitas masing-masing kegiatan dapat diketahui secara pasti.

1.2. Rumusan Permasalahan

Adanya pemberlakuan zona aman kegiatan migas pada radius 500 meter di sekitar anjungan produksi migas di laut menimbulkan kekhawatiran nelayan terkait dengan penyempitan area penangkapan ikan yang dapat diakses oleh nelayan. Penyempitan area penangkapan ikan yang berbanding terbalik dengan perkembangan jumlah nelayan secara langsung akan memicu tingginya persaingan antar nelayan di area penangkapan ikan (fishing ground) utama. Persaingan yang semakin tinggi akan berdampak pada penurunan produktivitas per unit per trip. Pada sisi lain, keberadaan anjungan produksi migas di laut yang disertai zona aman (radius 500 meter) secara langsung akan melindungi sejumlah ikan dari upaya penangkapan yang dilakukan oleh nelayan. Hal ini akan membentuk area konservasi sementara bagi pertumbuhan sumberdaya ikan di Pesisir Karawang. Dengan demikian, terdapat 2 asumsi bentuk eksternalitas yang ditimbulkan, yaitu negatif dan positif. Namun bagaimana besaran dan pegaruh eksternalitas tersebut terhadap penentuan kebijakan yang dapat diimplementasikan agar kegiatan dapat berjalan tanpa mengabaikan manfaat kawasan sebagai area penangkapan ikan? Permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana persepsi nelayan terhadap keberadaan kegiatan migas di laut? 1.2.2. Bagaimana bentuk eksternalitas yang ditimbulkan oleh keberadaan

kegiatan migas di laut terhadap perikanan tangkap?

1.2.3. Menyusun alternatif strategi pengelolaan kegiatan yang dapat mengakomodir kepentingan kegiatan penangkapan ikan di sekitarnya.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1.3.1. Menganalisis persepsi nelayan terhadap keberadaan anjungan produksi migas di laut.

1.3.2. Menganalisis bentuk eksternalitas keberadaan anjungan produksi migas di laut terhadap kegiatan perikanan tangkap.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu diperolehnya jawaban atas kekhawatiran nelayan terkait dengan bentuk eksternalitas yang timbul dari kegiatan migas di laut terhadap perikanan tangkap. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dan arahan dalam penentuan kebijakan pengelolaan kegiatan yang dapat diimplementasikan oleh pelaksana kegiatan migas di laut.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Fokus kajian pada penelitian ini dikendalikan dengan penentuan ruang lingkup dan batasan penelitian. Penelitian ini dibatasi pada lingkup sosial dan ekonomi masyarakat nelayan terkait dengan kegiatan migas dan penangkapan ikan di sekitar anjungan produksi migas di laut. Batasan penelitian secara rinci disampaikan sebagai berikut:

a. Kegiatan migas dibatasi pada kegiatan migas di laut yaitu terkait dengan keberadaan anjungan produksi selama tahap operasi.

b. Kegiatan perikanan tangkap dibatasi pada kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan lokal (Pesisir Karawang).

c. Pendugaan eksternalitas dibatasi pada komponen sosial dan ekonomi terkait dengan persepsi dan pendapatan nelayan serta produksi perikanan tangkap di Pesisir Karawang.

1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini yaitu:

a. Terdapat perubahan persepsi nelayan terhadap kegiatan migas di laut terkait dengan keberadaan anjungan produksi migas di area penangkapan ikan (fishing ground).

b. Terdapat eksternalitas negatif terhadap produktivitas nelayan dengan alat tangkap yang biasa dioperasikan di lokasi pemasangan anjungan produksi migas, yang disebabkan oleh pemberlakuan zona aman kegiatan migas.

2.1. Eksternalitas Pemanfaatan Kawasan

Kawasan pesisir dan laut memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan berperan sangat penting dalam kehidupan manusia. Potensi tersebut di antaranya adalah potensi sumber daya ikan dan sumber daya mineral berupa minyak dan gas bumi (migas). Potensi sumber daya yang dimiliki menjadikan kawasan pesisir dan laut berfungsi sebagai area penangkapan ikan (fishing ground) nelayan. Potensi sumber daya mineral berupa minyak dan gas bumi menjadikan kawasan pesisir dan laut dimanfaatkan sebagai area produksi migas. Kedua potensi tersebut memiliki nilai dan peran yang sangat penting bagi perekonomian rumah tangga dan negara. Pada kasus keberadaan sumber daya ikan dan migas yang berada di kawasan yang berbeda maka pemanfaatan kawasan untuk kegiatan berbeda dalam waktu bersamaan tidak akan menimbulkan eksternalitas terhadap masing-masing pemanfaatan. Namun, kondisi yang terjadi akan berbeda ketika sumber daya ikan dan migas berada di kawasan yang sama dan dimanfaatkan pada waktu yang bersamaan.

Friedman (1990) menyatakan bahwa eksternalitas yang positif melahirkan barang publik, sementara eksternalitas negatif menghasilkan barang publik “negatif”. Eksternalitas dapat terjadi dari konsumsi ke konsumsi, dari konsumsi ke produksi dan dari produksi ke konsumsi. Kula, 1992 diacu dalam Fauzi, 2004 menyebut tipe eksternalitas ini sebagai eksternalitas teknologi (technological externalities) karena adanya perubahan konsumsi atau produksi oleh satu pihak terhadap pihak lain yang lebih bersifat teknis. Tipe eksternalitas lainnya adalah eksternalitas pecuniary (pecuniary externalities), yaitu ekstenalitas yang terjadi akibat adanya perubahan harga dari beberapa input maupun output. Dengan kata lain eksternalitas ini terjadi manakala aktivitas ekonomi suatu pihak dapat mempengaruhi kondisi finansial pihak lain.

Hartwick dan Olewiler (1998) menggambarkan eksternalitas menjadi eksternalitas privat dan eksternalitas pubik. Eksternalitas privat melibatkan hanya beberapa individu bahkan bisa bersifat bilateral dan tidak menimbulkan spill over (limpahan) kepada pihak lain, sementara eksternalitas publik terjadi manakala barang publik dikonsumsi tanpa pembayaran yang tepat. Tipologi eksternalitas secara rinci disampaikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Tipologi eksternalitas (Fauzi, 2004).

Kawasan pesisir dan laut memiliki kompleksitas fungsi, meliputi fungsi ekologi, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi.

Eksternalitas

Teknologi Pecuniary Publik Privat

Eksternalitas Produksi

Eksternalitas Konsumsi

Timbul akibat adanya perubahan harga input atau

output dalam kegiatan ekonomi

Barang publik dikonsumsi

tanpa pembayaran

yang tepat

Semakin tinggi tingkat kompleksitas fungsi kawasan maka semakin tinggi pula tekanan terhadap kawasan pesisir itu sendiri. Keberadaan sumber daya alam di kawasan pesisir sangat menentukan kompleksitas persoalan terkait dengan pemanfaatan kawasan. Kondisi ini sangat mudah dijumpai di kawasan pesisir yang memiliki lebih dari satu jenis sumber daya alam, misalnya sumber daya perikanan dan sumber daya mineral berupa minyak dan gas bumi. Kedua sumber daya tersebut memiliki nilai ekonomi yang memegang peran penting baik bagi perekonomian skala rumah tangga maupun skala nasional bahkan dunia. Secara umum, kawasan pesisir secara otomatis akan menjadi arena sosial dan ekonomi komunitas nelayan lokal, yang secara langsung menggantungkan kehidupan ekonomi rumah tangganya pada kegiatan penangkapan ikan di laut. Kondisi ini menyebabkan wilayah perairan di sekitar pesisir seolah “diklaim” menjadi fishing ground nelayan lokal. Pada sisi lain, terdapat potensi sumber daya mineral yang juga dieksploitasi di perairan yang diklaim sebagai fishing ground tersebut. Hal ini menyebabkan kawasan pesisir menjadi relatif lebih rentan terkait dengan konflik pemanfaatan kawasan untuk sumber daya yang berbeda pada waktu yang sama. Sifat kawasan yang merupakan barang publik, menyebabkan tidak adanya hak kepemilikan yang sah atas kawasan pesisir.

Pemanfaatan laut sebagai kawasan industri migas akan menimbulkan eksternalitas negatif terhadap kegiatan perikanan tangkap, demikian pula sebaliknya. Tidak adanya hak yang membatasi/melarang pemanfaatan akan menyebabkan berlakunya sistem rimba dimana pihak dengan kekuatan lebih tinggi akan mendominasi pemanfaatan atas perairan yang bersifat multi fungsi. Pada akumulasi tertentu, kondisi ini akan berdampak pada perubahan kesejahteraan pihak posisi lemah, dalam hal ini yaitu pihak nelayan.

INRR (2008), mengemukakan bahwa kondisi perikanan di perairan Pantura Jawa Barat menunjukkan tingkat persaingan yang cukup tinggi. Persaingan ini melibatkan persaingan internal nelayan lokal meliputi perbedaan alat tangkap antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang, dan persaingan dengan industri migas yang dirasakan semakin hari semakin mempersempit daerah penangkapan ikan yang biasa dituju. Tingginya persaingan ini menyebabkan tingginya tingkat sensitivitas nelayan, sehingga cukup rentan terhadap timbulnya persepsi negatif bahkan kerap memicu konflik.

Penurunan hasil tangkapan ikan perlahan akan mengubah persepsi positif nelayan terhadap kegiatan migas di laut, dan demikian kondisi ini terjadi secara terus-menerus hingga mencapai titik klimaks dimana kelangkaan ikan mulai dirasakan oleh nelayan. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan perselisihan ringan sehingga konflik antar sektor. Kompleksitas hubungan aspek biofisikal menyebabkan konflik sumber daya alam dan lingkungan menjadi semakin rumit. Adanya subjek dengan kepentingan tertentu akan menjadi trigger dari suatu konflik. Keterkaitan hubungan ini, menyebabkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus dilakukan secara berhati-hati dan mempertimbangkan segala aspek terkait. Pengelolaan konflik yang tidak tepat dapat berdampak pada inefisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

2.2. Sumber Daya Hayati Pesisir dan Laut: Ikan dan Mineral

Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut. Zona peralihan didefinisikan sebagai area ke arah daratan sampai dengan garis pantai yang masih terpengaruh oleh kondisi pasang surut perairan. Dahuri et al (1996) menyatakan bahwa dalam cakupan horizontal maka wilayah pesisir dibatasi oleh dua garis hipotetik, ke arah daratan dan ke arah lautan. Ghofar (2004) menjelaskan bahwa kelebihan kawasan pesisir sebagai area peralihan yaitu sebagai nutrient trap yang menyediakan unsur hara dari proses run off di daratan. Pada sisi lain, area pesisir juga sangat rentan dengan kondisi pencemaran perairan yang berasal dari daratan baik sebagai akibat buangan limbah atau tingginya intervensi manusia di sekitarnya. Dari perspektif sosial ekonomi, kawasan pesisir yang memiliki kompleksitas nilai fungsi, akan berdampak pula pada kompleksitas tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan dari kawasan tersebut.

Demikian hal nya dengan potensi sumber daya mineral yang dimiliki oleh kawasan akan menyebabkan area perairan berkembang menjadi lokasi produksi sumber daya mineral. Paparan tentang masing-masing sumber daya alam serta fungsi pemanfaatan kawasan untuk sumber daya tersebut diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Sumber Daya Ikan

2.2.1.1. Karakteristik dan Bentuk Eksternalitas Sumber Daya Ikan

Sumber daya ikan dikategorikan sebagai sumber daya alam yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi, dengan fluktuasi keberadaan mengikuti musim tertentu. Fauzi (2010) menjelaskan bahwa selain terkait dengan sifat mobilitas dan proses eksploitasi, karakteristik spesifik dari sumber daya ikan dalah ketidakjelasan kepemilikan sumber daya ikan di suatu perairan. Sebagai salah satu public good, sumber daya ikan dapat diklaim secara sah oleh siapa pun, dan sebaliknya dapat ditinggalkan ketika sumber daya telah mengalami kerusakan (tidak menguntungkan secara ekonomi). Terkait dengan karakteristik ini maka terdapat beberapa macam eksternalitas dalam pemanfaatan sumber daya ikan, yaitu eksternalitas terkait dengan ruang (space interception), eksternalitas terkait

dengan waktu (time interception), eksternalitas terkait dengan mobilitas (mobility interception), eksternalitas terkait dengan informasi (information

interception), eksternalitas terkait dengan keragaman spesies (interspecies interception), dan eksternalitas terkait dengan stok (stok interception).

Eskternalitas sekuential terjadi ketika nelayan skala kecil dan nelayan skala besar mengeksploitasi stok ikan pada siklus hidup yang berbeda. Eksternalitas accidental terjadi ketika secara teknologi terdapat ketergantungan dua alat tangkap dalam menangkap ikan. Fauzi, 2010 lebih lanjut menjelaskan jenis eksternalitas lainnya yang menjadi karakteristik unik dari sumber daya ikan adalah eksternalitas terkait dengan umpan balik biologi (biological feed back). Eksternalitas ini menggambarkan bahwa jumlah sumber daya ikan yang dapat diekstraksi sangat ditentukan oleh kondisi alam dan daya dukung biologi dan stok ikan itu sendiri.

2.2.1.2. Konsep Bioekonomi Perikanan

Analisis bioekonomi merupakan kombinasi simultan antara analisis parameter biologi dengan analisis parameter ekonomi yang diaplikasikan dalam konteks perikanan. Fauzi (2010) menjelaskan analisis biologi secara umum menyangkut aspek produksi alamiah (natural production), dan juga aspek kondisi lingkungan perairan. Aspek ekonomi dalam analisis bioekonomi meliputi aspek pasar serta non pasar, aspek preferensi, dan aspek aktivitas ekonomi.

Aspek Biologi

Fauzi (2004) menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya ikan pada awalnya didasarkan hanya pada aspek biologi, yang didekati dengan metode maximum sustainable yield (MSY) atau tangkapan maksimum lestari. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman bahwa setiap spesies ikan memiliki kemampuan untuk berproduksi yang melebihi kapasitas produksi (surplus), sehingga apabila surplus dipanen maka stok akan mampu bertahan secara berkesinambungan. Pada pendekatan surplus produksi, dinamika dari biomass digambarkan sebagai selisih antara produksi dan mortalitas alami sebagaimana digambarkan pada persamaan berikut:

Biomas pada t+1 = biomas pada t + produsi – mortalitas alami (1)

Hilborn dan Walters (1992) menyatakan bahwa surplus produksi menggambarkan jumlah peningkatan stok ikan dalam kondisi tidak ada aktivitas penangkapan ikan, atau dengan kata lain jumlah yang bisa ditangkap jika biomas dipertahankan dalam tingkat tetap. Model surplus produksi yang biasa digunakan adalah model yang dikembangkan oleh Scaefer (1954) berdasarkan model yang dikembangkan sebelumnya oleh Graham (1935). Pada pendekatan ini, Scaefer 1954 menjelaskan beberapa faktor biologi yang berpengaruh dalam fungsi produksi penangkapan ikan. Faktor tersebut meliputi biomass dari stok yang diukur dalam berat (x), laju pertumbuhan alami dari populasi (r), dan faktor daya dukung maksimum lingkungan atau keseimbangan alamiah dari ukuran biomass (K). Berdasarkan batasan faktor-faktor tersebut, maka dalam kondisi tidak ada penangkapan ikan laju perubahan biomass sepanjang waktu digambarkan dalam persamaan 2 dan 3.

t ( t)

x f dt dx

= (2)

) 1 ( K x rx dt dx t t

t = − (3)

Dengan f(xt) adalah fungsi pertumbuhan. Fungsi pertumbuhan dalam model

surplus produksi terdiri atas model pertumbuhan logistik dan eksponensial atau Gompertz. Fungsi pertumbuhan logistik merupakan basis fungsi yang digunakan oleh Scaefer (1995) dan Walters dan Hilborn (1976). Fungsi Gompertz merupakan fungsi yang digunakan oleh Fox (1970), Schnute (1977), dan Clark, Yoshimoto, dan Pooley (1992). Fungsi persamaan Gompertz dituliskan dalam persamaan 4.

⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ = t t t x K rx dt dx

ln (4)

Fungsi produksi yang sering digunakan dalam sumber daya ikan dituliskan dalam persamaan 5.

t t t qx E

h = (5)

Dengan ht menggambarkan jumlah tangkapan dalam satuan berat, q digambarkan

sebagai koefisien penangkapan atau kemampuan daya tangkap dalam satuan per standardized effort, Xt digambarkan sebagai biomass dalam satuan berat, dan Et

Adanya aktivitas penangkapan ikan menyebabkan persamaan 4 berubah menjadi persamaan 6.

t t t

t t E qx K x rx dt dx − ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ −

= 1 (6)

Jika menggunakan persamaan Gompertz, maka persamaan 4 berubah menjadi persamaan 7.

t t t t

t qx E

K x rx dt dx − ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ −

= ln 1 (7)

(Fauzi, 2010) menyatakan bahwa dalam bentuk yang paling sederhana, pertumbuhan suatu populasi digambarkan dalam bentuk percent growth rate atau laju pertumbuhan persentase. Jika stok ikan pada periode t dinotasikan dengan xt

dan stokikan pada peridoe berikutnya ditulis sebagai xt+1, maka percent growth

rate ditulis dalam persamaan 8:

t t t x x x x x − =

Δ +1

(8)

Jika persentasi pertumbuhan ini diasumsikan konstan sebesar r, maka persamaan 8 dapat ditulis menjadi persamaan 9:

r x x x t t

t+1− = (9)

xt+1 =

(

1+r)

xt (10)Jika perbedaan waktu di atas ditulis dalam bentukΔt (bukan sebagai suatu interval periode waktu) maka persamaan di atas dapat ditulis menjadi:

(

) ( )

( )

t r t xt x t t

x +Δ − = Δ

. (11)

Dengan penyederhanaan aljabar, persamaan 11 selanjutnya ditulis menjadi:

( )

t rx t x = Δ Δ (12)( )

t rx dt dx= (13)

Solusi dari persamaan 13 akan menghasilkan besaran stok ikan pada periode t atau x(t)=x0ert dimana x0 adalah stok pada periode awal. Aspek biologi stok ikan

didekati dengan model pertumbuhan yang bersifat density dependent, yaitu pertumbuhan populasi dalam setiap periode bervariasi terhadap ukuran populasi pada periode awal. Dengan demikian, stok ikan pada periode t+1 diasumsikan ditentukan oleh pertumbuhan pada periode t atau ditulis F(xt) dan stok ikan pada

periode t yakni xt. Secara matematis ditulis dalam persamaan 14:

( )t F

( )

xt xtx +1 = + (14)

Dengan demikian, laju pertumbuhan ikan pada periode t+1 dan t dapat ditulis dengan persamaan 15:

( )

xt xt xtF = +1 − (15)

atau jika ditulis dalam bentuk persamaan kontinyu, persamaan menjadi:

( )

x F dt dx =(16)

Dengan memperhitungkan laju pertumbuhan proporsial alamiah maka persamaan 16 dapat ditulis menjadi:

) (x F rx dt

dx = =

(17)

Solusi dari persamaan di atas akan menghasilkan besaran stok ikan pada periode t atau x(t)=x0ert dimana x0 adalah stok pada periode awal. Pada kondisi r>0 maka

stok pada periode t akan tumbuh secara eksponensial, dan akan turun secara eksponensial pada r<0. Kondisi ini sangat ditentukan oleh daya dukung lingkungan meliputi ruang, makanan, penyakit, dan predator. Dengan pertimbangan faktor daya dukung lingkungan tersebut, maka persamaan di atas berubah menjadi:

( )

x x r dt dxJika r merupakan fungsi yang menurun terhadap x, maka persamaan dapat ditulis menjadi: K rx r x

r( )= − (19)

Dimana K adalah kapasitas daya dukung lingkungan atau titik kejenuhan. Dengan mensubstitusikan persamaan ini ke dalam persamaan 19, maka persamaan selanjutnya ditulis menjadi:

⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ − = K x rx dt dx

1 (20)

Pada aspek ini, perhitungan sumber daya ikan didasarkan pada parameter biologi, meliputi pertumbuhan (r), biomas (x), dan daya dukung lingkungan (K). Adanya asumsi keseimbangan jangka panjang, menyebabkan sisi kiri persamaan kemudian menjadi 0 sehingga diperoleh persamaan untuk menghitung stok ikan (x), yaitu:

⎥⎦ ⎤ ⎢⎣ ⎡ − = r qE K

x 1 (21)

Persamaan 2.17 menggambarkan variabel stok (x) sebagai fungsi dari faktor biofisik (r, q, K) dan variabel input E. Susbtitusi variabel x ke dalam persamaan 19 selanjutnya menghasilkan persamaan:

⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ − = r qE qKE

h 1 (22)

Persamaan ini menggambarkan hubungan antara input (E) dan ouput (h) dalam bentuk persamaan kuadrat yang selanjutnya dikenal sebagai persamaan yield-effort lestari. Dalam perspektif Scaefer, pengelolaan sumber daya ikan yang terbaik adalah pada saat produksi lestari berada pada titik tertinggi kurva yield effort yang selanjutnya dikenal sebagai maximum sustainable yield (MSY). Pada kondisi ini, persamaan effort menjadi:

q r Emsy

2

= (23)

Persamaan Emsy tersebut selanjutnya disubstitusikan pada persamaan output (hmsy)

4 rK

hmsy = (24)

Dari persamaan 23 dan 24 maka persamaan biomas (x) dapat dihitung dengan persamaan berikut ini:

(

)

(

/2)

24

/ K

q r q

rK qE

h x

msy msy

msy = = = (25)

Pengaruh penangkapan ikan terhadap fungsi pertumbuhan biologi stok ikan diilustrasikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Pengaruh penangkapan terhadap stok (Seijo et al., 1998).

Gambar tersebut menunjukkan dampak yang terjadi pada stok akibat adanya kegiatan penangkapan ikan. Pertama, pada saat tingkat upaya sebesar E1

diberlakukan, maka akan diperoleh jumlah tangkapan sebesar h1(garis vertikal).

Kemudian, jika upaya dinaikkan sebesar E2, di mana E2>E1, hasil tangkapan akan

meningkat sebesar h2 (h2>h1). Jika upaya terus ditingkatkan, misalnya sebesar E3

(E3>E2>E1), akan terlihat bahwa untuk tingkat upaya di mana E3>E2 ternyata

tidak menghasilkan tangkapan yang lebih besar (dalam hal ini h3< h2).

Berdasarkan kondisi ini maka dapat dikatakan bahwa eksploitasi dalam kondisi tersebut tidak efisien secara ekonomis karena tingkat produksi yang lebih sedikit harus dilakukan dengan tingkat upaya yang lebih besar.

Produksi akan menurun secara terus-menerus bahkan mencapai titik 0 pada tingkat upaya maksimum (K). Hal ini membuktikan bahwa dalam sumber daya ikan, peningkatan input tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan output yang disebabkan oleh adanya faktor daya dukung alam yang membatasi. Fungsi tersebut baru hanya menggambarkan kondisi secara biologi, sehingga aspek ekonomi terkait dengan biaya produksi (upaya penangkapan) belum dapat digambarkan. Menyikapi hal ini, Conrad dan Clark, (1987) diacu dalam Fauzi (2010), menjelaskan lebih lanjut bahwa pendekatan MSY memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

- Tidak bersifat stabil, karena perkiraan stok meleset sedikit saja dapat berpengaruh pada kondisi pengurasan stok (stok depletion).

- Didasarkan pada konsep steady state (keseimbangan) semata, sehingga tidak berlaku pada kondisi non steady state.

- Tidak memperhitungkan nilai ekonomis apabila stok ikan tidak dipanen (imputed value).

- Mengabaikan aspek interdependensi dari sumber daya.

- Sulit diterapkan pada kondisi dimana perikanan memiliki cirri ragam jenis (multi species).

Aspek Ekonomi

Kelemahan-kelemahan tersebut selanjutnya memunculkan pertimbangan pentingnya penghitungan aspek ekonomi dalam pendugaan fungsi produksi sumber daya ikan yang dikembangkan oleh Gordon (1954). Gordon mengembangkan fungsi kuadratik Velhust (1983) yang digunakan oleh Scaefer dalam pendugaan produksi sumber daya ikan. Model ini selanjutnya dikenal dengan model Gordon-Scaefer, yang didasari oleh beberapa asumsi, yaitu:

- Harga per satuan output diasumsikan konstan. - Biaya per satuan upaya diasumsikan konstan.

- Spesies sumber daya ikan diasumsikan bersifat tunggal (single species). - Struktur pasar bersifat kompetitif.

- Nelayan berposisi sebagai price taker (tidak bisa menentukan harga).

Dalam perspektif ekonomi, effort diartikan sebagai nominal fishing effort yang sering dilambangkan dengan notasi E. (Clark, 1985 diacu dalam Fauzi, 2010) menjelaskan effort sebagai jumlah unit alat tangkap ikan yang distandardisasi dan secara aktif digunakan pada suatu periode tertentu.

Dengan asumsi-asumsi tersebut maka rente ekonomi dari pemanfaatan sumber daya ikan dihitung dari selisih antara penerimaan total lestari (total sustainable revenue/TSR) dengan biaya yang dikeluarkan, yang dituliskan dengan persamaan berikut:

⎥⎦ ⎤ ⎢⎣

⎡ − =

=

r qE pqKE

E ph

TSR ( ) 1 (26)

Dengan persamaan biaya total penangkapan dihitung melalui persamaan 26, dimana konstanta c selain menggambarkan biaya per unit input yang digunakan juga menggambarkan biaya korbanan dari input yang digunakan.

cE

TC = (27)

Manfaat ekonomi dari penangkapan ikan selanjutnya dapat dihitung dari selisih TSR dengan TC, seperti ditulis pada persamaan 28 dan 29:

TC

TSR−

=

π (28)

cE

r qE

pqKE −

⎥⎦ ⎤ ⎢⎣

⎡ −

= 1 (29)

Dari aplikasi model Gordon-Scaefer tersebut, maka diperoleh dugaan kondisi kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan yang telah mengakomodir aspek biologi dan aspek ekonomi. Secara grafis, kondisi pengelolaan sumber daya ikan pada titik optimum secara ekonomi diilustrasikan pada Gambar 4.

Dari Gambar 4 diketahui bahwa keuntungan optimum baik secara biologi mau pun ekonomi diperoleh pada saat kegiatan penangkapan ikan berada pada area economic optimum. Pada area ini total revenue menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan total cost. Pada kondisi open access, total cost yang dikeluarkan lebih tinggi dibandingkan dengan total revenue, sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh menjadi turun mencapai 0.

2.2.1.3. Kawasan Perairan sebagai Area Penangkapan Ikan

Di Indonesia, potensi sumber daya ikan merupakan potensi utama dari suatu kawasan pesisir dan laut yang lazim dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan utama rumah tangga nelayan di sekitarnya. Suatu kawasan pesisir yang memiliki potensi sumber daya ikan berlimpah secara praktis akan menjadi fishing ground utama bagi nelayan lokal (sekitarnya). Pada kondisi jenis mata pencaharian alternatif yang terbatas, maka potensi sumber daya ikan akan menjadi tumpuan utama penduduk nelayan. Kondisi ini menyebabkan tingkat ketergantungan komunitas nelayan terhadap produktivitas pesisir dan laut menjadi relatif tinggi. Tingginya tingkat ketergantungan tersebut disebabkan oleh ketergantungan ekonomi rumah tangga yang sebagian besar dipenuhi dari kegiatan penangkapan ikan.

Hal ini menggambarkan bahwa potensi sumber daya ikan dalam bentuk kegiatan penangkapan ikan di pesisir Karawang telah menjadi sumber mata pencaharian nelayan lokal. Tingginya tingkat ketergantungan penduduk pesisir terhadap kawasan menyebabkan sensitivitas penduduk pesisir menjadi relatif tinggi. Kondisi ini cukup rentan dengan timbulnya konflik pemanfaatan perairan yang menjadi area penangkapan ikan yang dituju selama ini.

2.2.2. Sumber Daya Mineral (Migas) 2.2.2.1. Kegiatan Produksi Migas di Laut

Kegiatan produksi migas di laut secara umum adalah sama, yaitu terdiri atas 4 tahapan kegiatan, yaitu pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Dari empat tahapan tersebut, tahap operasi merupakan tahapan kegiatan dengan durasi waktu terlama. Pada tahap ini berlangsung kegiatan produksi yang dapat berumur sampai dengan puluhan tahun. Operasional kegiatan produksi migas di laut melibatkan sejumlah fasilitas utama dan pendukung yang dipasang di dasar laut maupun yang dimobilisasikan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Salah satu fasilitas tersebut adalah anjungan produksi migas di laut.

Soedjono (1998) memaparkan bahwa konstruksi anjungan lepas pantai dapat dibedakan menjadi 3 golongan utama, yaitu :

- Anjungan terapung (Mobile Offshore Drilling Unit/MODU atau Floating Production Platform/FPU). Contoh dari anjungan ini yaitu: semi submersible, drilling ship, tension legplatform, jack-up, FPSO.

- Anjungan terpancang (Fixed Offshore Platform). Contoh dari anjungan ini adalah jacket platform, concrete gravity, tripod.

- Anjungan struktur lentur (Compliant Platform). Contoh dari anjungan ini adalah Articulated Tower, Guyed tower.

Arifin (2000) menjelaskan beberap hal yang perlu diperhatikan dalam merancang bangunan lepas pantai adalah biaya investasi, perilaku hidrodinamis, kemampuan mobilitas, serta reliability dalam pengoperasiannya.

Fixed platform yang umum digunakan yaitu steel leg platform, concrete gravity production platform, tension leg production platform, dan light weight production platform. Mobile platform yang umum digunakan yaitu jack up, semi-submersible production platform, semi-submersible production unit, dan floating production unit. Peralatan yang terdapat di anjungan produksi meliputi wellhead, separation, main oil line pumping, electrical switch gear dan transformer, water injection,

workshop/controlling room, drilling derrick, gas compression, power generation,

living accommodation, utilities dan cooling water, flare boom, dan helideck. Anjungan produksi mampu menampung sebanyak 500-800 orang tenaga kerja, craneage dengan kapasitas tinggi (100 ton), helideck yang luas, dan beberapa fasilitas akomodasi yang cukup lengkap dengan standard internasional. Anjungan produksi biasanya menjadi induk dari beberapa unit sumur yang dihubungkan dengan remote well head.

a. Steel LegPlatform

Jenis ini biasanya digunakan di area perairan dangkal dan pemasangannya dilakukan dengan cara menanam tiang kaki anjungan di dasar perairan. Jumlah kaki disesuaikan dengan kompleksitas fungsi berbagai peralatan yang terdapat di anjungan serta beban yang disangga. Anjungan ini membutuhkan area yang cukup luas, dan secara umum digunakan di lapangan produksi yang luas. Ilustrasi steel leg anjungan disampaikan pada Gambar 5.

b. Concrete Gravity Production Platform

[image:45.595.69.440.22.797.2]Jenis anjungan ini digunakan di perairan kedalaman 200-300 m yang biasanya dihubungkan ke fasilitas penerima di darat (Gambar 6).

Gambar 6. Ilustrasi concrete gravity production platform.

(Caladonian Offshore Ltd., 1995).

c. Tension Leg Production Platform

Anjungan jenis ini dikembangkan dari jenis sub-mersible anjungan yang ditujukan untuk efisiensi biaya dalam kegiatan produksi migas di perairan laut dalam. Ilustrasi tension leg production anjungan disampaikan pada Gambar 7.

Gambar 7.Ilustrasi tension leg production platform.

d. Light Weight Production Platform

[image:46.595.105.503.75.525.2]Anjungan jenis ini digunakan untuk memudahkan transmisi hasil produksi yang diperoleh ke kapal penerima. Anjungan ini biasanya menerima minyak atau gas bumi dari sejumlah sumur, yang selanjutnya diproses dan ditransfer ke fasilitas penerima (kapal), dan biasanya dioperasikan di perairan laut dalam. Ilustrasi light weight production anjungandisampaikan pada Gambar 8.

Gambar 8. Light weight production platform.

(Caladonian Offshore Ltd., 1995).

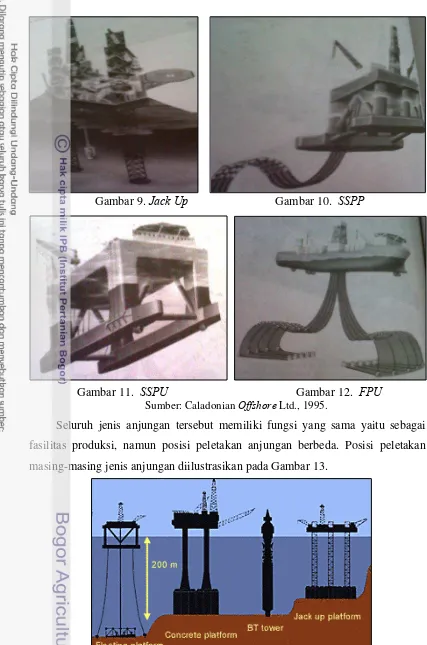

e. Jack Up, Semi-Submersible Production Platform, Semi-Submersible Production Unit, dan Floating Production Unit

Gambar 9. Jack Up Gambar 10. SSPP

Gambar 11. SSPU Gambar 12. FPU Sumber: Caladonian Offshore Ltd., 1995.

[image:47.595.56.483.69.714.2]Seluruh jenis anjungan tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai fasilitas produksi, namun posisi peletakan anjungan berbeda. Posisi peletakan masing-masing jenis anjungan diilustrasikan pada Gambar 13.

Pada kegiatan produksi, juga dilakukan kegiatan flaring yang ditujukan untuk pembakaran gas buang dan pengatur keseimbangan proses produksi. Flaring dilakukan di menara flare stack, yang secara visual ditunjukan oleh ilustrasi api menyerupai obor pada Gambar 14.

Gambar 14. Ilustrasi kegiatan flaring di anjungan (http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_platform).

Jumlah flare stack berbeda-beda disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan di anjungan tersebut. Jarak antara menara flare stack dengan permukaan air umumnya mencapai 30-60 meter. Kondisi ini menyebabkan efek terang dari pendar cahaya dapat mencapai permukaan air dengan baik, demikian juga dengan perbedaan suhu udara di bawah flare stack tersebut. Kegiatan yang berlangsung di anjungan secara umum relatif sama, yaitu kegiatan produksi, dan kegiatan akomodasi tenaga kerja.

Pemberlakuan zona larangan dan zona terbatas di sekitar lokasi instalansi anjungan ditujukan untuk melindungi kegiatan dari jangkauan kegiatan lain yang dapat berakibat fatal pada sistem peralatan di anjungan. Ketentutuan yang belaku di zona larangan yaitu tidak diperkenankannya kegiatan lain dalam bentuk apa pun memasuki area radius 500 meter dari instalansi, dan zona ini dijaga dengan sistem patroli yang sangat ketat. Pada zona terbatas diberlakukan ketentuan tidak diperkenankannya kegiatan lain melakukan pemasangan jangkar atau kegiatan lain yang dapat menyentuh dasar perairan. Ketentuan ini didasarkan pada UU No. 1 tahun 1973 tentang landas kontinen yang didukung pula oleh PP No. 5 tahun 2010 tentang kenavigasian.

Dari telaah pustaka tersebut, maka jenis anjungan yang terdapat di lokasi penelitian adalah jenis steel leg platform yang dipasang di kedalaman perairan <200 meter. Kegiatan yang berlangsung di anjungan yang diteliti meliputi kegiatan produksi, kegiatan akomodasi tenaga kerja, dan kegiatan flaring. Tidak terdapat pembuangan limbah anorganik dan limbah berupa bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dibuang ke perairan laut, sehingga kemungkinan terjadinya pencemaran perairan relatif sangat kecil.

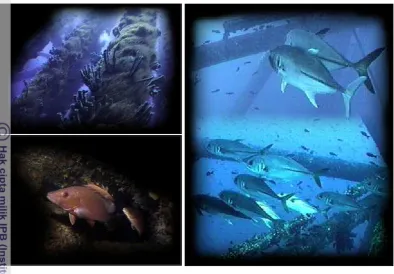

2.3. Respon Ikan terhadap Anjungan Produksi Migas di Laut

Penelitian tentang respon sumber daya ikan dan biota laut lainnya terhadap keberadaan anjungan produksi migas di laut telah dilakukan, diantaranya oleh Schroeder et al. (1999); Love et al. (2003); Jablonski (2002). Sebagian besar penelitian tersebut berlokasi di Pesisir California tepatnya di area anjungan produksi migas yang berada di perairan dangkal (kedalaman <1000 meter). Penelitian yang dilakukan lebih difokuskan pada kajian biologi, yaitu analisis tentang kemampuan anjungan produksi migas di laut untuk menjadi habitat baru bagi sejumlah ikan. Parameter yang dikaji yaitu tingkat densitas dan kelimpahan ikan, serta keragaman jenis ikan yang terdapat di area anjungan, dengan menggunakan ekosistem karang alami sebagai pembanding (tolok ukur).

Nilai relatif habitat tersebut dikomparasikan dengan nilai relatif habitat ekosistem karang alami yang berada tidak jauh dari lokasi anjungan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai relatif habitat di kedua lokasi studi, yaitu nilai relatif habitat yang lebih rendah mencapai 42% di area anjungan dibandingkan dengan area terumbu karang alami. Namun demikian, area anjungan terbukti mampu mendukung keberadaan juvenil ikan rock fish (Sebastes spp.). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien variation dari habitat di area anjungan lebih tinggi (42%) dibandingkan dengan area terumbu karang alami (19%). Pada penelitian ini, pengamatan dilakukan di perairan dengan variasi kedalaman lokasi anjungan yang dibandingkan dengan area terumbu karang alami dengan variasi kedalaman yang relevan. Kedalaman lokasi anjungan berbanding negatif dengan tingkat densitas dan keragaman jenis sumber daya ikan yang ada.

Dari penelitian itu diketahui bahwa anjungan dengan kedalaman maksimal >46 meter memiliki nilai habitat dan koefiseien variasi tertinggi bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan area terumbu karang alami. Kondisi ini dikaitkan dengan kuat arus dan gelombang yang terjadi di lokasi tersebut. Diyakini struktur anjungan mampu menjadi faktor penahan arus, yang berpengaruh pada pertahanan larva dan juvenile ikan di sekitar anjungan. Hal ini dapat menguatkan bagaimana kelimpahan juvenil ikan rock fish (Sebastes spp.) dapat berada dalam nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan area lainnya. Sebagian besar jenis ikan yang ditemukan di area anjungan merupakan ikan pelagis yang dalam pergerakannya cenderung membentuk kawanan atau schooling (Gambar 15 dan Gambar 16).

Gambar 15. Gambar 16.

Gambar 15. Bocaccio dewasa (Sebastes paucispinis) dan Gambar 16. Cowcod (S. levis) di bawah Anjungan Gail, Eastern Santa Barbara Channel

Jablonski (2002) melakukan penelitian serupa pada tahun 2001-2002 bertempat di Campos-Santos Basin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efek anjungan produksi migas di laut terhadap produksi perikanan tangkap, terkait dengan zona larangan (radius 500 meter) yang diberlakukan di sekitar anjungan. Penelitian dilakukan melalui pengamatan visual terhadap hasil tangkapan dengan unit penangkapan berupa hand long line. Target tangkapan pada penelitian ini adalah jenis ikan tuna, sardine, dan mackerel. Penelitian dilakukan dengan pembedan titik pengamatan menjadi 3 titik, yaitu di dalam radius 500 meter, di luar radius 500 meter, dan di area perbatasan dalam-luar radius 500 meter. Selain membedakan titik pengamatan, tata waktu pelaksanaan penelitian dilakukan secara bertahap, dengan melibatkan nelayan dan pengamat (pencatat hasil). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tangkapan terbanyak diperoleh dari area perbatasan (6.700 kg), sedangkan jumlah tangkapan di dalam dan luar radius 500 meter menunjukkan hasil yang relatif sama yaitu masing-masing 1.300 kg dan 1.400 kg. Banyaknya jumlah tangkapan di area perbatasan diduga sebagai akibat dari letak anjungan yang tepat di area penangkapan ikan terbaik.