PEMBERITAAN PANSUS CENTURY DAN SIKAPMAHASISWA

(Studi Korelasional Pengaruh Pemberitaan Pansus Century di Kompas Terhadap Sikap Mahasiswa FISIP USU)

Skripsi

Diajukan guna memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan sarjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Komunikasi

Diajukan Oleh : Indah Lestari

080922055

PROGRAM EKSTENSI

DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASIFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul pemberitaan Pansus Century di Kompas dan Sikap Mahasiswa FISIP USU Tujuannya adalah Untuk memperoleh kejelasan hubungan antara Pemberitaan Pansus Century di Kompas dengan Sikap mahasiswa USU yaitu Departemen Sosiologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Komunikasi, Antropologi dan ilmu Politik.

Penelitian ini menggunakan Metode korelasional, yaitu metode yang melihat sejauhmana pengaruh antara satu variable terhadap variable lainnya.

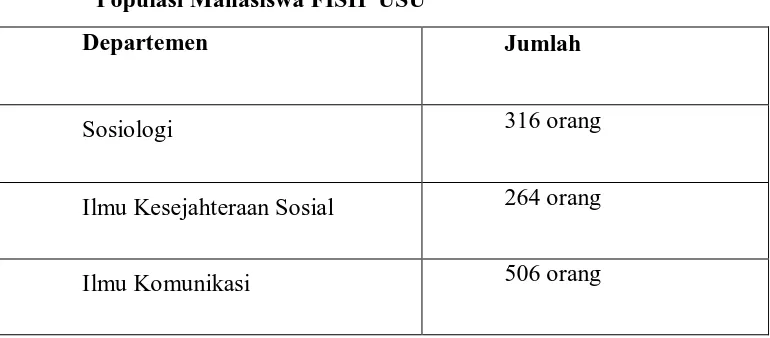

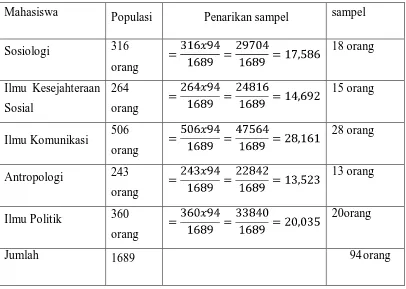

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FISIP USU yang berjumlah 1689 orang. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus Taro Yamane dengan presisi 10% dan dengan tingkat kepercayaan 90% sehingga diperoleh sample sebanyak 94 orang. Oleh sebab itu teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pnelitian kepustakaan, dengan mempelajari dan mengumpulkan data literature, buku-buku serta sumber yang relevan yang mendukung. Selain itu dilakukan pula penelitian lapangan dengan meyebarkan kuesioner untuk memperoleh data yang diperlukan.

DAFTAR ISI

I.4.2. Manfaat Penelitian ... 6

I.5. Kerangka Teori ... 6 II.1. Komunikasi dan Komunikasi Massa ...24

II.1.1. Pengertian Komunikasi ...24

II.1.2. Unsur-unsur Komunikasi ...25

II.1.4. Komunikasi Massa ...27

II.1.5. Karakteristik Komunikasi Massa ...27

II.1.6. Fungsi Komunikasi Massa ...29

II.1.7. Unsur Komunikasi Massa ...30

II.2 Surat Kabar ...32

II.2.1. Sejarah Surat Kabar di Indonesia ...33

II.2.2. Karakteristik Surat Kabar ...33

II.3. Berita ...40

II.4. Teori Efek Media Massa ...45

II.4.1. Teori S-O-R ...46

II.5. Pengertian Sikap ...50

II.5.1. Pembentukan dan Perubahan Sikap ...51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN III.1. Deskriptif Lokasi Penelitian ...53

III.1.1. Visi dan Misi FISIP USU ...56

III.1.2. Tujuan dan Sasaran FISIP USU ...57

III.1.3. Tugas Pokok dan Prinsip FISIP USU ...57

III.2. Deskripsi Singkat Berita Pansus Century di Kompas ...58

III.3. Metodologi Penelitian ...65

III.4. Populasi Dan Sampel ...65

III.4.1. Populasi ...65

III.4.2. Sampel ...66

III.4.3 Teknik Penarikan Sampel ...67

III.5. Teknik Pengumpulan Data ...69

III.6. Teknik Pengolahan Data ...70

III.7. Proses Pengolahan Data ...72

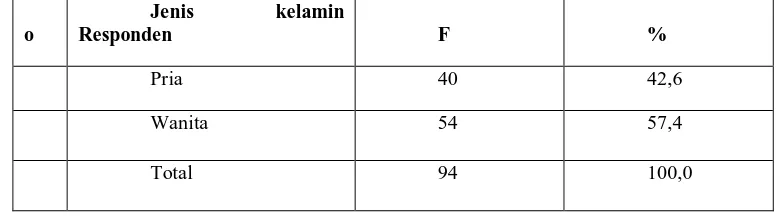

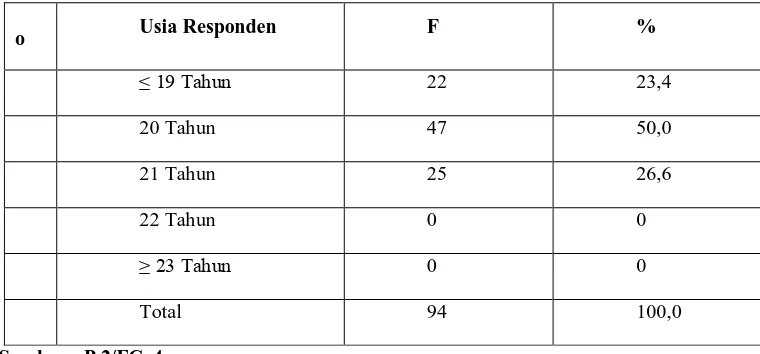

IV.1.1. Karakteristik Responden ...74

IV.1.1.1. Jenis Kelamin Responden ...74

IV.1.1.2. Usia Responden ...75

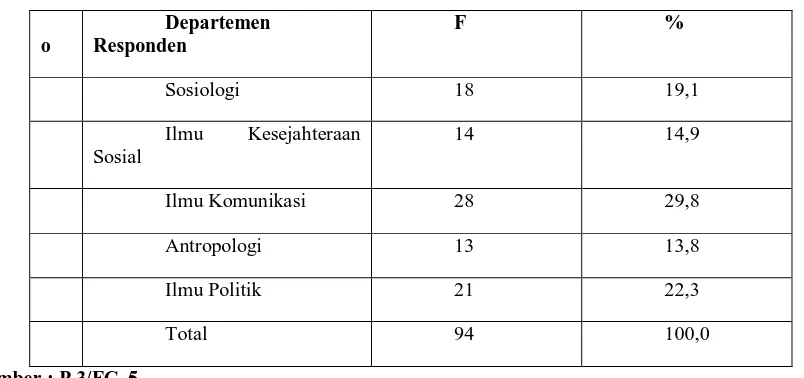

IV.1.1.3. Departemen Responden ...76

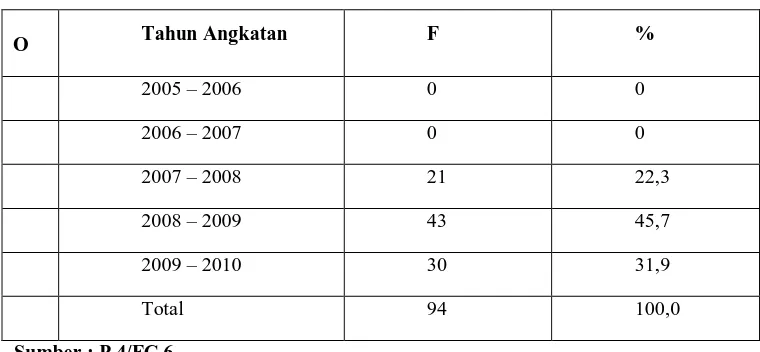

IV.1.1.4. Tahun Angkatan ...77

IV.1.2. Pemberitaan Pansus Century di Kompas ...78

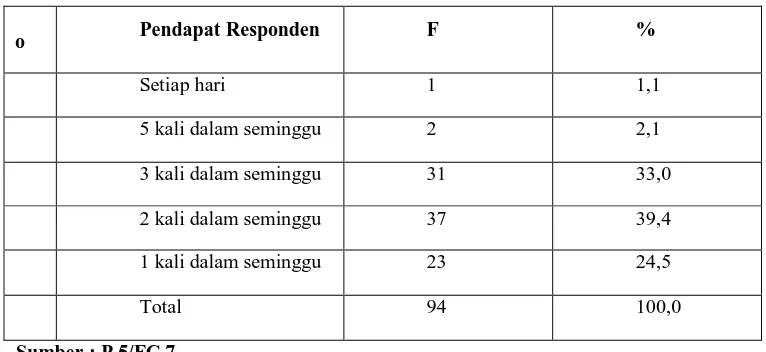

IV.1.2.1. Frekuensi Membaca Pansus Century di Kompas ...78

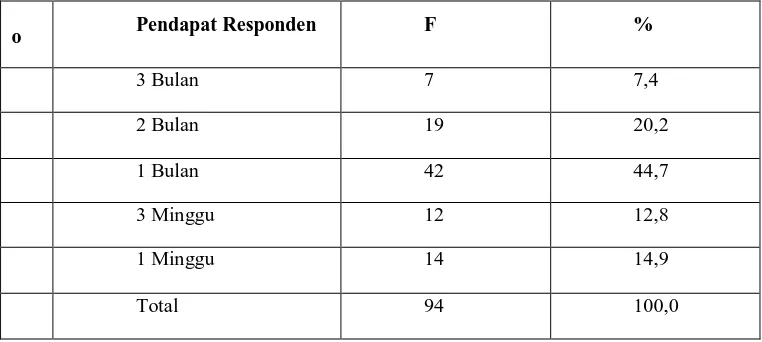

IV.1.2.2.Durasi Membaca Pansus Century di Kompas ...79

IV.1.2.3. Atensi Membaca Pansus Century di Kompas ...80

IV.1.2.4. Tingkat Kepercayaan Terhadap Isi Pesan ...81

IV.1.2.5. Isi Pesan Berpengaruh Terhadap Sikap Membaca ...82

IV.1.2.6.Pemahaman Terhadap kejelasan Makna Pesan ...83

IV.1.2.7. Kejelasan Makna Pesan Ditinjau Dari Segi Bentuk, Tata Bahasa dan Warna Pesan ...85

IV.1.2.8. Kesinambungan Pesan ...86

IV.1.2.9.Ketetapan Pesan ...88

IV.1.2.10. Kemampuan Menangkap Isi Pesan ...89

IV.1.3.Sikap Mahasiswa ...90

IV.1.3.1. Pemberitaan Pansus Century Berpengaruh Terhadap Pengetahuan ...90

IV.1.3.2.Pemahaman Terhadap Pemberitaan Pansus Century...91

IV.1.3.3.Kepercayaan terhadap Pemberitaan Pansus Century ...92

IV.1.3.4.Ketertarikan terhadap Pemberitaan Pansus Century ...93

IV.1.3.5.Kesukaan terhadap Pemberitaan Pansus Century ...94

IV.1.3.6.Kepuasan terhadap Pemberitaan Pansus Century ...95

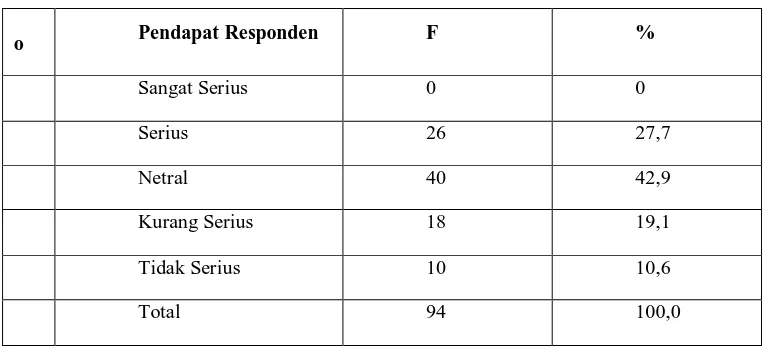

IV.1.3.7. Sikap Responden Terhadap Pemberitaan

Pansus Century di Analisa ...97

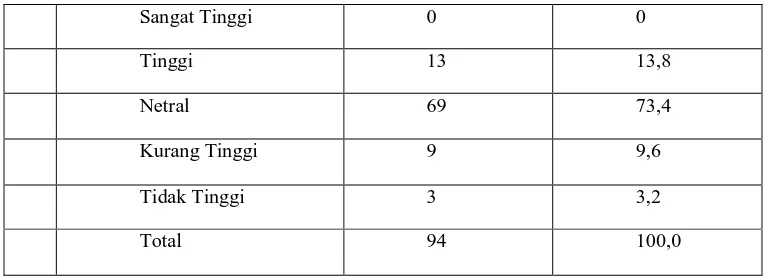

IV.1.3.7. Sikap Responden Terhadap Pemberitaan

Pansus Century di Waspada...98

IV.1.3.7. Sikap Responden Terhadap Pemberitaan

Pansus Century di SIB ... 100

IV.1.4. Uji Hipotesis... 101

IV.1.5. Pembahasan ... 103

BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpulan ... 107 V.2. Saran ... 108

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul pemberitaan Pansus Century di Kompas dan Sikap Mahasiswa FISIP USU Tujuannya adalah Untuk memperoleh kejelasan hubungan antara Pemberitaan Pansus Century di Kompas dengan Sikap mahasiswa USU yaitu Departemen Sosiologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Komunikasi, Antropologi dan ilmu Politik.

Penelitian ini menggunakan Metode korelasional, yaitu metode yang melihat sejauhmana pengaruh antara satu variable terhadap variable lainnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FISIP USU yang berjumlah 1689 orang. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus Taro Yamane dengan presisi 10% dan dengan tingkat kepercayaan 90% sehingga diperoleh sample sebanyak 94 orang. Oleh sebab itu teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pnelitian kepustakaan, dengan mempelajari dan mengumpulkan data literature, buku-buku serta sumber yang relevan yang mendukung. Selain itu dilakukan pula penelitian lapangan dengan meyebarkan kuesioner untuk memperoleh data yang diperlukan.

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dalam konteks global saat ini dikenal sebagai masyarakat informasi. Sebuah masyarakat dimana informasi menjadi suatu hal yang sangat esensial karena sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, informasi dapat diperoleh dengan mudah, apalagi didukung dengan perkembangannya yang cukup pesat. Perubahan demi perubahan terjadi guna memuaskan kebutuhan penggunanya.

Dalam kehidupan masyaratkat modern, komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang memegang peranan penting terutama proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memudahkan masyarakat dalam menerima informasi-informasi tentang peristiwa-peristiwa, pesan, pendapat, berita ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Untuk menyebarkan informasi-informasi kepada khalayak yang bersifat massal diperlukan sebuah media. Media yang dapat mengakomodir semua itu adalah media massa.

Media massa dapat dibagi menjadi dua yaitu media cetak dan media elektronik. Media penyampai pesan seperti televisi dan radio sangat penting bagi kehidupan masyarakat dewasa ini. Namun pemberitahuan di surat kabar juga punya kelebihan yaitu mampu merekam atau dapat didokumentasikan, tidak demikian dengan televisi dan radio yang begitu dilihat, didengar, begitu juga hilang dari pendengaran dan penglihatan khalayak karena sifatnya yang sekilas. Sementara media cetak bisa dibaca kapan saja, walaupun tergantung pada periodisasi waktu terbit.

berefleksi kepada pembacanya yang justru pada kesempatan untuk berefleksi itulah letak kesanggupan manusia berfikir dan berkomunikasi dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya. Surat kabar mampu memberi informasi yang lebih lengkap, bisa dibawa kemana-mana, terdokumentasi sehingga mudah diperoleh bila diperlukan. Surat kabar sangatlah penting member informasi yang benar dan akurat pada masyarakat, hal ini dikarenakan surat kabar merupakan salah satu sumber informasi bagi masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk media massa, surat kabar juga dapat membawa dampak bagi masyarakat baik berupa pengetahuan, persepsi, atau sikap. Sikap sendiri terdiri dari kognitif, afektif dan konatif.

Salah satu fenomena pemberitaan yang menjadi objek penelitian adalah pemberitaan tentang Pansus Century. Kasus Century ini sangat menarik. Menurut KPK yang sudah mengkaji kasus ini Bank Century sejak mereka belum menerima hasil audit investigasi yang dilakukan BPK, bahwa tidak semua tindakan dalam kasus ini diduga merupakan tindak korupsi. Namun, ada yang merupakan tindak pidana perbankan, pencucian uang, hingga penyalahgunaan wewenang. Pelakunya juga tidak semua penyelenggara negara. Tim sembilan yang merupakan inisiator hak angket terus melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh untuk mencari dukungan terhadap hak angket DPR (Kompas, 4 Desember 2009:1).

Pandangan fraksi dalam Pansus Bank Century di DPR terbelah tiga. Partai Demokrat dan PKB memandang tidak ada masalah dalam pemberian dana talangan ke bank itu. Di lain pihak, Golkar, PDI Perjuangan, PKS, dan Hanura menyarankan agar Boediono, Sri Mulyani Indrawati, serta para pejabat lain yang bertanggung jawab supaya diproses secara hukum. Di tengah kedua kubu ini tentu ada PPP, Gerindra, dan PAN yang hanya mengungkap berbagai permasalahan tanpa menyebut siapa yang harus bertanggung jawab (Kompas, 1 maret 2010:3).

Sejak terbentuknya Pansus Century, segala kegiatan penanganan kasus ini menjadi menjadi sorotan media. Kompas adalah surat kabar berskala nasional di Indonesia saat ini, dan merupakan salah satu surat kabar yang senantiasa memuat perkembangan berita kinerja Pansus Century sampai sekarang. Isu ini menjadi menarik untuk diikuti, karena berhubungan dengan hukum di Indonesia yang harus lebih ditegakkan.

Banyak khalayak yang bahkan rela berlangganan surat kabar demi mendapatkan informasi yang aktual dan terpercaya tentang perkembangan kasus Century ini. Khalayak yang memiliki antusiasme tinggi terhadap pemberitaan Pansus Century ini adalah mahasiswa. Hal ini dikarenakan mahasiswa adalah khalayak yang paling bersikap kritis terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya pemberitaan kasus Century ini mampu menarik perhatian mahasiswa untuk membaca surat kabar demi mengikuti perkembangan kegiatan Pansus Century. Dengan membaca pemberitaan Pansus Century di Kompas ini dapat menyebabkan adanya pengaruh terhadap sikap mahasiswa baik kognitif maupun afektif.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh pemberitaan Pansus Century di Kompas terhadap sikap mahasiswa FISIP USU ? ”

I.3. Pembatasan Masalah

Agar ruang lingkup penelitian lebih jelas serta terarah, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan kepada pemberitaan Pansus Century di Kompas yang terbit bulan Desember 2009 sampai Maret 2010 menyangkut dengan credibility, context, content, clarity, continuity, consistency dan capability.

2. Penelitian difokuskan kepada pengaruh pemberitaan terhadap sikap mahasiswa yang kognitif dan afektif.

3. Penelitian dilakukan terhadap mahasiswa FISIP USU yang diwakili oleh Departemen sosiologi, Depertemen Ilmu Kesejeahteraan Sosial, Departemen Ilmu Komunikasi, Departemen Antropologi dan Departemen Ilmu Politik. 4. Penelitian ini bersifat korelasional, yang bertujuan melihat hubungan dan

menguji hipotesis.

5. Penelitian ini dilakukan bulan Februari 2010 hingga selesai

I.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian I.4.1. Tujuan Penelitian

2. Untuk mengetahuiintensitas mahasiswa FISIP USU dalam mengkonsumsi pemberitaan Pansus Century di Kompas.

3. Untuk mengetahui pengaruh antara pemberitaan Pansus Century di Kompas terhadap sikap mahasiswa FISIP USU.

I.4.2. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperluas pengetahuan penulis dalam bidang komunikasi massa.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukkan kepada mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap perkembangan informasi Pansus Century di Kompas.

3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan menambah khasanah penelitian di bidang komunikasi.

I.5. Kerangka Teori

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus menyusun suatu kerangka teori. Kerangka teori merupakan landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan diteliti.

I.5.1. Teori S-O-R

Prinsip S-O-R ini merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, dimana efek merupakan reaksi terhadap stimuli tertentu. Menurut teori ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimuli khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Bagian-bagian utama dari teori ini adalah pesan (stimulus), penerima/ receiver (organism), efek (response)

S-O-R ini merupakan dasar teori jarum hipodermik, yaitu efek media massa yang sangat berpengaruh. Dalam teori ini media dipandang sebagai obat yang disuntik ke dalam pembuluh darah audience, yang kemudian diasumsikan akan bereaksi seperti yang diharapkan. Model ini dirumuskan sebagai berikut:

Stimulus (rangsang) yang diberikan pada organism dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus itu tersebut tidak diterima atau ditolak berarti stimulus tersebut tidak efektif mempengaruhi perhatian dari individu dan berhenti disini. Tetapibila stimulus diterima oleh organisme berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif.

Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme (diterima) maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya. Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya (bersikap).Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan

dari lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut (perubahan perilaku).

Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin diterima atau ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti. Kemampuan komunikan inilah yang melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikan mengolahnya dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap.

Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung pada kualitas rangsang (stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme. Artinya kualitas dari sumber komunikasi (sources) seperti kepemimpinan atau gaya berbicara sangat menentukan keberhasilan perilaku seseorang, kelompok atau masyarakat(Effendi, 2003:254).

Maka unsur-unsur dalam model ini adalah:

a. Pesan (Stimulus, S) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberitaan Pansus Century di Kompas.

b. Komunikan (Organisme, O) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa USU.

c. Respon (Response, R) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap mahasiswa FISIP USU.

I.5.2. Komunikator

dengan perkembangan kondisi dan situasi masyarakat. Komunikasi bukan hanya sebagai pengiriman atau pertukaran informasi, tetapi dapat membentuk opini/pendapat, dan mental masyarakat.

Komunikasi menurut Berlson dan Steiner (1964) adalah penyampaian informasi, idea, emosi, keterampilan, dan seterusnya, melalui penggunaan simbol, angka grafik dan lain-lain (Arifin, 1998:25).

Menurut Belch & Belch (2004:141), komunikator dari sebuah komunikasi adalah orang atau organisasi yang memiliki informasi untuk berbagi dengan orang atau grup lain. Komunikator bisa berupa individu (penjual atau pembicara yang disewa) atau bukan pribadi (seperti korporasi atau organisasi itu sendiri). Rakhmat (2007:255) menyatakan bahwa ketika komunikator berkomunikasi, yang berpengaruh bukan saja apa yang ia katakan, tetapi juga keadaan ia sendiri.

Tubbs & Moss (2000:114-119) menyatakan bahwa kredibilitas berarti kesediaan kita mempercayai sesuai yang dikatakan dan yang dilakukan seseorang. Kredibilitas merupakan pengaruh paling penting dalam penilaian kita terhadap seorang pembicara.Sejumlah penelitian menegaskan bahwa pembicara dengan kredibilitas tinggi cenderung lebih berpengaruh pada sikap pendengar daripada pembicara berkredibilitas rendah.Tampaknya kredibilitas merupakan pertimbangan yang lebih penting ketika kita menyakinkan hadirin daripada ketika kita menyampaikan informasi kepada mereka. Adapun gambar dari karakteristik komunikator adalah sebagai berikut:

Credibility

Attractiveness

Trustworthiness Expertise

Kredibilitas komunikator terdiri dari gabungan dari daya tarik (attractiveness), kesukaan (likeability), kepercayaan (trustworthiness), dan keahlian (expertise). Kredibilitas memperngaruhi penerimaan komunikan terhadap seorang komunikator dan pesan. Seorang komunikator yang kredibel dapat dipercaya (Clow & Baack, 2007:214). Dalam penelitian ini komunikatornya adalah Kompas sebagai surat kabar yang memuat tentang pemberitaan Pansus Century.

I.5.3. Pesan

Dalam sebuah artikel “How Communication Works” yang dipublikasikan tahun 1954, Wilbur schramm membuat 3 model yang dimulai dari komunikasi manusia yang sederhana, kemudian mengembangkan dengan memperhitungkan pengalaman dua individu hingga model komunikasi yang interaktif.

Schramm melihat komunikasi sebagai usaha yang bertujuan untuk menciptakan commonness antara komunikator dan komunikan. Hal ini karena komunikasi berasal dari kata latin communis yang artinya common (sama).

• Model Wilbur Schramm (1)

EncoderDecoder

Menurut Schram komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya 3 unsur :

1. Sumber bisa berupa seorang individual berbicara, menulis, menggambar, dan bergerak atau sebuah organisasi komunikasi (koran, rumah produksi, televisi). 2. Pesan dapat berupa tinta dalam kertas, gelombang suara dalam udara, lambaian

tangan, atau sinyal-sinyal lain yang memiliki makna.

Destination Signal

Field of Experience Field of Experience

3. Sasaran dapat berupa individu yang mendengarkan, melihat, membaca, anggota dari sebuah kelompok seperti diskusi kelompok, mahasiswa dalam perkuliahan, khalayak massa, pembaca surat kabar, penonton televisi, dan lain-lain.

• Model Wilbur Schramm (2)

Encoder Decoder

Schramm mengenalkan konsep field of experience, yang menurut Schramm sangat berperan dalam menentukan apakah komunikasi diterima sebagaimana yang diinginkan oleh komunikan. Schramm menekankan bahwa tanpa adanya field of experience yang sama (bahasa yang sama, latar belakang yang sama, kebudayaan

yang sama, dan laun-lain) hanya ada sedikit kesempatan bahwa suatu pesan akan diinterpretasikan dengan tepat. Dalam hal ini model schramm diatas adalah pengembangan dari model Shannon dan Weaver. Schramm mengatakan bahwa pentingnya feedback adalah suatu cara untuk mengatasi masalah noise. Menurut Schramm feedback membantu kita untuk mengetahui bagaimana pesan kita diinterpretasikan.Sumber dapat menyandi dan sasaran dapat menyandi balik pesan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya masing-masing. Jika wilayah irisan semakin besar, maka komunikasi lebih mudah dilakukan dan efektif.

• Model Wilbur Schramm (3)

Pada model ini Schramm percaya bahwa ketika komunikan memberikan umban balik maka ia akan berada pada posisi komunikator (source). Setiap individu dilihat sebagai sumber sekaligus penerima pesan dan komunikasi dilihat sebagai suatu proses sirkular daripada suatu proses satu arah seperti pada dua model Shramm sebelumnya. Model yang ketiga ini disebut juga model Osgood dan Schramm (http://inherent.brawijaya.ac.id/vlm/login/index.php).

Pesan menurut teori Cutlip dan Center yang dikenal dengan The 7C’s of Communication, yaitu meliputi:

a. Credibility, yaitu memulai komunikasi dengan membangun kepercayaan. Oleh karena itu, untuk membangun berita kepercayaan itu berawal dari kinerja, baikpihak komunikator maupun pihak komunikan akan memnerima pesan tersebut berdasarkan keyakinan yang dapat dipercaya begitu juga tujuannya. b. Context, yaitu suatu program komunikasi mestinya berkaitan dengan

lingkungan hidup atau keadaaan social yang bertentangan dan seiring dengan keadaan tertentu dan memperhatikan sikap partisipatif.

Encoder Interpreter Decoder

Message

Message

c. Content, pesan itu mempunyai arti bagi audiensnya dan memiliki kecocokan dengan system nilai-nilai yang berlaku bagi orang banyak dan bermanfaat. d. Clarity, menyusun pesan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan

mempunyai persamaan arti antara komunikator dan komunikan.

e. Continuity, komunikasi tersebut merupakan proses yang tidak ada akhirnya yang memerlukan pengulangan-pengulangan untuk mencapai tujuan.

f. Consistency, yaitu ketetapan terhadap makna pesan dimana isi atau materi pesan harus konsisten dan tidak membingungkan audiens.

g. Capability, kemampuan khalayak terhadap pesan, yaitu melibatkan berbagai factor adanya sesuatu kebiasaan-kebiasaan membaca atau menyerap ilmu pengetahuan dan sebagainya (Ruslan, 1997:72-74).

I.5.4. Efek

Efek adalah semua jenis perubahan yang terjasi pada seseorang setelah menerima suatu pesan komunikasi dari suatu sumber (Wiryanto, 2000:62). Efek pesan media meliputi efek kognitif, efek afektif dan behafioral. Efek kognitif terjadi apabila perubahan pada apa yang diketahui dan dipahami, atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, ketrampilan, kepercayaan. Efek efektif terjadi bila ada perubahan pada perasaan. Efek afektif berkaitan dengan emosi, sikap, atau nilai. Efek behavioral terjadi bila ada perubahan perilaku (Rakhmat, 2007:219). Selain itu, (Effendi, 2003:318-319) juga menjelaskan mengenai efek komunikasi massa yang meliputi efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif sebagai berikut:

Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informasi bagi dirinya. Dalam efek kognitif ini membahas tentang bagaimana media dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan ketrampilan kognitifnya.

2. Efek afektif

Tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahu khalayak tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu, khalayak diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah, benci, kesal, kecewa, penasaran, sayang, cemas, sinis, kecut dan sebagainya.

3. Efek behavior

Efek behavior merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Behavior bersangkutan dengan niat, tekad, upaya, usaha, yang cenderung menjadi suatu kegiatan atau tindakan.

I.5.5. Terpaan Media

Terpaan media tidak hanya menyangkut apakah seseorang secara fisik cukup dekat dengan kehadiran media massa, tetapi apakah seseorang itu benar-benar terbuka terhadap pesan-pesan media tersebut. Terpaan media merupakan kegiatan mendengarkan, melihat, dan membaca pesan media massa ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut, yang dapat terjadi pada tingkat individu ataupun kelompok.

hubungan antara individu konsumen dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan (Rakhmat, 2007:66). Dari pendapat tersebut peneliti menyimpulkan bahwa terpaan informasi dapat dioperasionalkan melalui frekuensi membaca informasi Pansus Century di surat kabar.

Terpaan media juga dapat di definisikan sebagai penggunaan media baik jenis media, frekuensi penggunaan maupun durasi penggunaan (Ardianto dan Erdinaya, 2005:164). Penggunaan jenis media meliputi media audio, audiovisual, media cetak, dan lain sebagainya. Lebih lanjut Ardianto dan Erdinaya menjelaskan bahwa frekuensi penggunaan media mengumpulkan data khalayak tentang berapa kali sehari seseorang menggunakan media dalam satu minggu (untuk meneliti program harian), berapa kali seminggu seseorang menggunakan dalam satu bulan (untuk program mingguan dan tengah bulanan) serta berapa kali sebulan seseorang menggunakan media dalam sutu tahun (untuk program bulanan), sedangkan untuk durasi penggunaan media dapat dilihat dari berapa lama khalayak bergabung dengan suatu media atau berapa lama khalayak mengikuti suatu program. Selain kedua hal diatas, menurut Rakhmat (2007:55) hubungan antara khalayak dengan isi media itu juga berkaitan dengan perhatian (attention).

Menurut Andersen (Rakhmat, 2007:66) mendefinisikan atensi sebagai proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada stimuli yang lainnya melemah. Dari teori mengenai terpaan media ini, maka peneliti mengukur terpaan media berdasarkan frekuensi, durasi dan atensi.

mengenai Pansus Century. Sedangkan atensi dilihat dari perhatian yang diberikan ketika membaca berita mengenai Pansus Century.

I.5.6. Pengertian Sikap

Menurut Jalaluddin Rakhmat (2007:39) mengemukakan lima pengertian sikap, yaitu: 1. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa

dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap boleh berupa benda, orang, tempat, gagasan atau situasi, atau kelompok.

2. Sikap mempunyai daya penolong atau motivasi. Sikap bukan sekedar rekaman masa lalu, tetapi juga menentukan apakah orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu; menentukan apa yang disukai, diharapkan, dan diinginkan; mengesampingkan apa yang tidak diinginkan, apa yang harus dihindari.

3. Sikap lebih menetap. Berbagai studi menunjukkan sikap politik kelompok cenderung dipertahankan dan jarang mengalami pembahan.

4. Sikap mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan.

5. Sikap timbul dari pengalaman: tidak dibawa sejak lahir, tetapi merupakan hasil belajar. Karena itu sikap dapat diperteguh atau diubah.

Menurut Allport (Mar’at, 1993:13) ada tiga komponen yang terdapat dalam yaitu sebagai berikut:

Merupakan komponen yang berhubungan dengan apa yang diketahui oleh manusia dan berhubungan dengan kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman. 2. Afektif

Merupakan komponen pembentukan dan perubahan sikap pada khalayak setelah mengenal aspek kognitif dan komponen ini menyangkut kehidupan emosional seseorang yang dapat diamati langsung.

3. Konatif

Merupakan kecenderungan bertingkah laku dan dapat diamati langsung serta berhubungan dengan kebiasaan dan tindakan.

I.6. Kerangka Konsep

Kerangka adalah hasil pemikiran rasional yang merupakan uraian yang bersifat kritis dan memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang dicapai dan dapat menghantarkan penelitian pada permusan hipotesa.

Konsep adalah istilah yang mengekspresikan sebuah ide abstrak yang dibentuk dengan menggerakkan objek atau hubungan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan. Kerangka sebagai hasil pemikiran yang rasional merupakan uraian yang bersifat kritis dan memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang dicapai dan dapat mengantarkan penelitian pada rumusan hipotesis (Nawawi, 2001:40)

Kerangka konsep adalah hasil pemikiran yang rasional dalam menguraikan rumusan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari masalah yang akan diuji kebenarannya. Agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris, maka harus dioperasionalisasikan dengan mengubahnya menjadi variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Veriabel bebas atau Independent Variabel adalah segala gejala, faktor, atau unsur yang menentukan atau mempengaruhi munculnya variabel yang disebut variabel terikat (Nawawi, 2001:57). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemberitaan Pansus Century di Kompas

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) (Y)

Variabel terikat adalah sejumlah gejala atau faktor maupun unsur yang ada atau muncul yang ditentukan oleh adanya variabel bebas dan bukan karena adanya variabel lain (Nawawi, 2001:57). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sikap mahasiswa FISIP USU.

3. Karakteristik Responden (Z)

Karakterisitik responden dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, departemen, tahun angkatan.

I.7. Model Teoritis

Adapun model teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel Bebas (X)

Pemberitaan Pansus Century di Kompas

Variabel Terikat (Y)

Sikap Mahasiswa USU

I.8. Variabel Operasional

Berdasarkan kerangka teori diatas, maka dibuat operasional variabel yang berfungsi untuk kesamaan dan kesesuaian dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1

Variabel Operasional

Variabel Teoritis Variabel Operasional

Variabel Bebas (X)

Pemberitaan Pansus Century di surat kabar

a. Frekuensi b. Durasi c. Atensi

d. Materi/isi pesan, meliput i :

• Credibility

Sikap Mahasiswa FISIP USU

Definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas (Informasi Pansus Century di surat kabar)

a. Frekuensi adalah berapa kali dalam seminggu seorang mahasiswa membaca berita mengenai Pansus Century di Kompas.

b. Durasi adalah berapa lama seseorang mahasiswa membaca berita mengenai Pansus Century di Kompas.

c. Atensi adalah perhatian yang diberikan ketika membaca berita mengenai Pansus Century di Kompas.

d. Materi/Isi pesan adalah meliputi :

- Credibility adalah nilai kepercayaan mahasiswa terhadap pemberitaan Pansus Century di Kompas.

- Context adalah pemberitaan yang disajikan berisi konteks-konteks yang menggambarkan kehidupan yang nyata.

- Content adalah kejelasan makna dari pemberitaan Pansus Century di Kompas.

- Clarity adalah kejelasan bahasa pada pemberitaan Pansus Century di Kompas.

- Continuity adalah adanya kesinambungan mengenai pemberitaan Pansus Century di Kompas.

- Consistency adalah ketetapan terhadap makna pesan dalam pemberitaan Pansus Century di Kompas

2. Variabel Terikat (Sikap mahasiswa FISIP USU ) a. Kognitif

- Pengetahuan adalah pengetahuan yang diterima mahasiswa setelah membaca pemberitaan Pansus Century di Kompas.

- Pemahaman adalah pemberitaan Pansus Century di Kompas dapat dimengerti oleh mahasiswa.

- Kepercayaan adalah kepercayaan mahasiswa terhadap kebenaran pemberitaan Pansus Century di Kompas.

b. Afektif

- Tertarik adalah keinginan untuk mengetahui tentang pemberitaan Pansus Century di Kompas.

- Suka adalah perasaan gembira ketika mengkonsumsi informasi tentang Pansus Century di Kompas.

- Puas adalah kepuasan yang diterima mahasiswa karena telah memperoleh informasi yang diinginkan.

3. Karakteristik responden adalah faktor dari responden yang secara teoritis memperngaruhi gejala yang diamati namun tidak dapat dilihat, diukur, dan dimanipulasi (Sastradipoera, 2005:189).

a. Jenis kelamin, yaitu jenis kelamin responden. b. Usia, yaitu usia/umur responden

I.10. Hipotesis

Hipotesis merupakan proposisi yang berasal dari teori yang telah diuji. Dengan demikian hipotesis menghubungkan teori dengan dunia empiris. Kegagalan dalam merumuskan hipotesis akan mengaburkan hasil penelitian. Hipotesis yang abstrak bukan saja membingungkan prosedur penelitian, tetapi juga sukar diuji secara empiris. Hipotesis yang abstrak biasanya dibuktikan kebenarannya, bukan dengan data empiris, tetapi dengan interpretasi subjektif. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho : tidak terdapat hubungan antara pemberitaan Pansus Century di Kompas dengan sikap mahasiswa FISIP USU.

BAB II

URAIAN TEORITIS

II.1. Komunikasi dan Komunikasi Massa

II.1.1. Pengertian Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sudah sejak dahulu dikenal, bahkan sejak manusia belum memahami bahwa apa yang dilakukan itu merupakan komunikasi. Komunikasi berkembang bukan hanya dari media ataupun peralatan komunikasi itu sendiri, tetapi juga hal yang dikomunikasikan juga mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi masyarakat. Komunikasi bukan hanya sebagai pengiriman atau pertukaran informasi, tetapi dapat membentuk opini/pendapat, dan mental masyarakat.

Komunikasi menurut Berlson dan Steiner (1964) adalah penyampaian informasi, idea, emosi, keterampilan, dan seterusnya, melalui penggunaan symbol, angka grafik dan lain-lain (Arifin, 1998:25).

Hicks dan Gullet menyatakan komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain, sedangkan menurut Carl I. Hovland, ilmu komunikasi adalah upaya syang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap (Effendy, 2003:10).

II.1.2. Unsur-unsur Komunikasi

memungkinkan berlangsungnya suatu aktivitas komunikasi. Aktivitas komunikasi sebagai suatu proses yang memiliki berbagai definisi yang beraneka ragam mulai dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Semakin kompleks suatu teori atau definisi, akan semakin memerlukan unsur-unsur atau elemen komunikasi yang kompleks pula.

Dalam setiap peristiwa komunikasi selalu terdapat beberapa unsur yaitu : komunikator, pesan, media, komunikan dan efek. Laswell memberikan formula yang merupakan analisis komunikasi untuk menerangkan proses komunikasi yaitu : “who says what in which channel to whom with what effect ?” (Effendy, 2003:253).

Penegasan tentang unsur-unsur dalam proses komunikasi itu adalah sebagai berikut:

1. Sender, yaitu komunikator yang mennyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang.

2. Encoding atau penyandian, yaitu proses pengalihan ke dalam bentuk lambang. 3. Message, yaitu pesan yang merupakan seperangkat lam bang bermakna yang

disambaikan oleh komunikator.

4. Media, yaitu saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan.

5. Decoding atau pengawasandian, yaitu proses dimana komunikan menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya.

6. Receiver, yaitu komunikan yang menerima pesan dari komunikator.

7. Response atau tanggapan, yaitu seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterpa pesan.

9. Noise, yaitu gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya (Effendy, 2003:18)

II.1.3. Fungsi dan Tujuan Komunikasi

Adapun fungsi komunikasi adalah sebagai berikut: 1. Menyampaikan informasi (to inform)

2. Mendidik (to educate) 3. Menghibur (to entertaint) 4. Mempengaruhi (to influence)

Sedangkan tujuan komunikasi terbagi menjadi empat, yaitu: 1. Untuk mengubah sikap (to change the attitude)

2. Untuk mengubah opini (to change the opinion) 3. Untuk mengubah perilaku (to change the behavior)

4. Untuk mengubah masyarakat (to change the society) (Effendy,2003:55)

II.1.4. Komunikasi Massa

komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik ( radio, televisi, internet), yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang tersebar, yang ditujukan kepada sejumlah orang yang tersebar dibanyak tempat, anonim, dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat dan serentak (mulyana, 2002:75)

a. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau menonton, agaknya ini berarti bahwa besar dan umumnya sukar didefinisikan.

b. Komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar yang audio atau visual

II.1.5. Karakteristik Komunikasi Massa

Adapun karakteristik komunikasi massa adalah: 1. Komunikator terlembaga

Ciri komunikasi yang pertama adalah komunikatornya. Kita sudah memahami bahwa komunikasi massa itu menggunakan media massa,baik media cetak maupun elektronik.dengan mengingat kembali Wright, bahwa komunikasi itu melibatkan lembaga, dan komunikatornya bergerak dalam organisai yang kompleks.

2. Pesan bersifat umum

Komunikasi massa itu bersifat terbuka, artinya komunikasi massa itu ditujukan untuk semua orang dan tidak ditujukan untuk sekelompok orang tertentu. Oleh karenanya, pesan komunikasi massa bersifat umum.

3. Komunikannya aninim dan heterogen

Dalam komunikasi massa, komunikator tidak mengenal komunikan (anonim), karena komunikasinya menggunakan media dan tidak tatap muka. Disamping anonim, komunikannya juga heterogen karena terdiri dari lapisan masyarakat berbeda.

Kelebihan komunikasi massa dibandingkan dengan komunikasi lainnya adalah jumlah sasaran khalayak atau komunikan yang dicapainya relatif banyak dan tidak terbatas. Bahkan lebih dari itu, komunikan yang banyak tersebut secara serempak pada waktu yang bersamaan memperoleh pesan yang sama pula.

5. Komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan

Setiap komunikasi melibatkan unsur isi dan unsur hubungan sekaligus. Pada komunikasi antarpesona, unsur hubungan sangat penting. Sebaliknya pada komunikasi massa yang terpenting adalah unsur isi. Pesan disusun sedemikian rupa berdasarkan sistem tertentu dan disesuaikan dengan karakter media massa yang akan digunakan.

6. Komunikasi massa bersifat satu arah

Komunikan dan komunikator tidak dapat melakukan kontak langsung karena menggunakan media massa. Diantara keduanya tidak dapat melakukan dialog. 7. Stimulasi alat indera “terbatas”

Dalam komunikasi massa, stimulasi alat indera bergantung pada jenis media, pada media cetak pembaca hanya melihat saja.

8. Umpan balik tertunda “delayed”

Komponen ini merupakan hal yang penting dalam bentuk komunikasi apapun. Efektivitas komunikasi seringkali dapat dilihat dari feedback yang disampaikan oleh komunikasi (Ardiyanto dan Erdiyana, 2005:7)

II.1.6. Fungsi Komunikasi Massa

a. Surveillance (pengawasan), terdiri dari:

- Warning before surveillance (pengawasan peringatan), yaitu fungsi yang terjadi ketika media massa menginformasikan sesuatu yang berupa ancaman.

-Instrumental Surveillance (pengawasan instrumental), yaitu penyebaran/penyampaian informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari.

b. Interpretation (penafsiran)

Media massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting.

c. Linkage (pertalian)

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, sehingga membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu.

d. Transmission of values (penyebaran niali-nilai)

Fungsi sosialisasi yaitu cara dimana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok.

e. Entertaiment (hiburan)

Fungsi entertaiment adalah untuk memberikan hiburan kepada khalayak.

II.1.7. Unsur-unsur Komunikasi Massa

a. Komunikator

- Komunikator merupakan pihak yang mengandalkan media massa dengan teknologi informasi modern sehingga dalam menyebarkan suatu informasi, maka informasi ini dengan cepat ditangkap oleh publik.

- Komunikator dalam penyebaran informasi mencoba berbagai informasi, pemahaman, wawasan, dan solusi-solusi dengan jutaan massa yang tersebar tanpa diketahui jelas keberadaan mereka

- Komunikator juga berperan sebagai sumber pemberitaan yang mewakili institusi formal yang bersifat mencari keuntungan dari penyebaran informasi tersebut

b. Media massa

Media massa merupakan media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran infromasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Media massa adalah institusi yang berperan sebagai agent of change, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa. Dalam menjalankan paradigmanya media massa berperan:

- Sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai media edukasi.

- Sebagai media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat

- Terakhir media massa sebagai media hiburan (bungin, 2006:85) c. Informasi massa

oleh pribadi. Dengan demikian, maka infirmasi massa adalah milik publik, bukan ditujukan kepada individu masing-masing.

d. Gatekeeper

Gatekeeper merupakan penyeleksi informasi. Sebagaimana diketahui bahwa komunkasi massa dijalankan oleh beberapa orang dalam organisasi media massa, mereka inilah yang akan menyeleksi informasi yang akan disiarkan atau tidak disiarkan.

e. Khalayak

Khalayak merupakan massa yang menerima informasi massa ynag disebarkan oleh media massa, mereka ini terdiri dari publik pendengar atau pemirsa sebuah media massa

f. Umpan balik

Umpan balik dalam komunikasi massa umumnya bersifat tertunda sedangkan dalam komunikasi tatap muka bersifat langsung. Akan tetapi, konsep umpan balik tertunda dalam komunikasi massa ini telah dikoreksi karena semakin majunya teknologi, maka proses penundaan umpan balik menjadi sangat tradisional (Bungin, 2006:71)

II.2. Surat Kabar

“Surat kabar sebagai media massa dalam masa orde baru mempunyai misi menyebaluaskan pesan-pesan pembangunan dan sebagai alat mencerdaskan rakyat Indonesia. Dari empat fungsi media massa (informasi, edukasi, hiburan, dan persuasif), fungsi yang paling menonjol adalah informasi” (Ardianto & Erdiyana, 2005:104).

Surat kabat merupakan salah satu bentuk media cetak yang digunakan untuk penyampaian informasi. Surat kabar merupakan media komunikasi dalam bentuk tercetak yang mempunyai ciri missal yaitu ditujukan kepada sejumlah orang yang relatif amat banyak dan diterbitkan berdasarkan periodisasi tertentu.

Lebih dari 200 tahu media penyampai berita kepada khalayak dan sebagai sumber satu-satunya bagi khalayak dalam mengakses informasi yang sama secara bersamaan. Surat kabar pertama kali diterbitkan di Eropa pada abad ke-17. Di Indonesia sendiri, surat kabar berkembang dan mempunyai peranannya sendiri di tengah masyarakat hingga sekarang. Sejarah mencatat bahwa produk mesin cet mengambil peran yang cukup signifikan dalam perkembangan surat kabar di berpengaruh di masyarakat. Berikut adalah paparan singkat mengenai surat kabar di Indonesia.

II.2.1. Sejarah Surat Kabar di Indonesia

Indonesia masih dalam keadaan terjajah oleh kolonialisme putih karena surat kabar pada waktu itu mutlak milik orang-oran Belanda dan diperuntukkan bagi pembaca berbahasa Belanda. Kontennya hanya seputar kehidupan orang-orang Eropa dan tidak mempunyai kaitan kehidupan pribumi.Babak ini berlangsung antara tahun 1744-1854. Babak kedua yang berlangsung antara tahun 1854 hingga Kebangkitan Nasional secara kasar dapat dibagi dalam tiga periode, yakni:

1. Antara tahun 1854-1860, dalam periode ini surat kabar bahasa Belanda masih memegang peranan penting dalam dunia pers Indonesia. Namun, surat kabar dengan bahasa Melayu telah terbit bernama Slompret Melajoe.

2. Antara tahun 1860-1880, surat kabar bahasa pra-Indonesia dan Melayu mulai banyak bermunculan tetapi yang memimpin surat kabar-surat kabar ini adalah orang-orang peranakan Eropa.

3. Antara tahun 1881 sampai Kebangkitan Nasional, periode ini mempunyai ciri tersendiri karena pekerja pers terutama para direkturnya tidak lagi dari pernakan Eropa, tetapi mulai banyak peranakan Tionghoa dan Indonesia atau biasa disebut dengan pribumi.

Surat kabar di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang yang secara singkat terbagi dalam enam periode, yakni zaman Belanda, zaman kemerdekaan, zaman uraian singkat keenam periode bersejarah tersebut:

1. Zaman Belanda

mempunyai masa hidup selama dua tahun. Kemudian pada tahun 1828 diterbitkanlah Javasche Courant di Jakarta yang memuat berita-berita resmi pemerintahan, berita

lelang dan berita kutipan dari harian-harian di Eropa. Mesin cetak pertama di Indonesia juga datang melalui Batavia W. Bruining dari Rotterdam yang kemudian menerbitkan surat kabar bernama Het Bataviasche Advertantie Blad yang memuat iklan-iklan dan berita-berita umum yang

dikutip dari penerbitan resmi di Nederland (Staatscourant).

Di Surabaya sendiri pada periode ini telah terbit Soerabajasch Advertantiebland yang kemudian diganti menjadi Soerabajasch Niews en

Advertantiebland.Sedang di

Semarangsche Courant. Secara umum serat kabar-surat kabar yang muncul saat itu

tidak mempunyai arti secara politis karena cenderung pada iklan dari segi konten. Tirasnya tidak lebih dari 1000-1200 eksemplar tiap harinya. Setiap surat kabar yang beredar harulah melalui penyaringan oleh pihak pemerintahan Gubernur Jenderal di Melajoe. D Handelsbland.

2. Zaman Jepang

Saat wajah penjajah berganti dan Jepang memasuki Indonesia, surat kabar-surat kabar yang beredar di Indonesia diambil alih secara pelan-pelan. Beberapa kabar-surat kabar disatukan dengan alasan penghematan namun yang sebenarnya adalah agar pemerintah Jepang memperketat pengawasan terhadat isi surat kabar. Domei, Jepang. Konten surat kabar dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk memuji-muji pemerintahan Jepang. pegawai sedang yang mempunyai kedudukan tinggi adalah orang-orang yang sengaja didatangkan dari Jepang.

3. Zaman Kemerdekaan

4. Zaman Orde Lama

Setelah dikeluarkannya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 oleh presiden Soekarno, terdapat larangan terhadap kegiatan politik termasuk pers. Persyaratan untuk mendapat Surat Izin Terbit dan Surat Izin Cetak diperketat yang kemudian situasi ini dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia untuk melakukan slowdown atau mogok secara halus oleh para buruh dan pegawai surat kabar. Karyawan pada bagian setting melambatkan pekerjaannya yang membuat banyak kolom surat kabar tidak terisi menjelang batas waktu cetak (deadline). Pada akhirnya kolom tersebut diisi iklan gratis. Hal ini menimpa surat kabar Soerabaja Post dan Harian Pedoman di Jakarta. Pada periode ini banyak terjadi kasus antara surat kabar pro PKI.

5. Zaman Orde baru

II.2.2. Karakterisrik Surat Kabar

Untuk dapat memanfaatkan media massa secara maksimal demi tercapainya tujuan komunikasi, maka seorang komunikator harus mengetahui karakteristik dari media massa yang akan digunakannya. Menurut Ardianto & Erdiyana (2005:104-106), karakteristik surat kabar sebagai media massa ada lima, yaitu:

1. Publisitas

Pengertian publisitas ialah bahwa surat kabar diperuntukkan umum; karenanya berita, tajuk rencana, artikel, dan lain-lain harus menyangkut kepentingan umum (Effendy, 2006:154). Salah satu karakteristik komunikasi massa adalah pesan dapat diterima oleh sebanyak-banyaknya khalayak yang tersebar di berbagai tempat, karena pesan tersebut penting untuk diketahui umum, atau menarik bagi khalayak pada umumnya. Dengan demikian, semua aktivitas manusia yang menyangkut kepentingan umum danatau menarik untuk umum adalah layak untuk disebarluaskan. Pesan-pesan melalui surat kabar harus memenuhi kriteria tersebut (Ardianto & Erdiyana, 2005:104-105). Karena alasan tersebut pula, maka terbitan berkala dengan kualitas kertas dari organisasi atau universitas tertentu tidak berpredikat surat kabar atau pers karena diperuntukkan khusus bagi sivitas akademika universitas tersebut. 2. Periodesitas

3. Universalitas

Universalitas sebagai ciri lain dari surat kabar menunjukkan bahwa surat kabar harus memuat aneka berita mengenai kejadian-kejadian di seluruh dunia dan tentang aspek kehidupan manusia (Effendy, 2006:154). Universalitas menunjuk pada kesemestaan isinya, yang beraneka ragam dan dari seluruh dunia. Dengan demikian isi sirat kabar meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, seperti masalah sosial, ekonomi, budaya, agama, pendidikan, keamanan dan lain-lain. (Ardianto & Erdiyana, 2005:105).

4. Aktualitas

Yang dimaksud dengan aktualitas ialah kecepatan penyampaian laporan mengenai kejadian di masyarakat kepada khalayak (Effendy, 2006:154). Fakta dan peristiwa penting atau menarik tiap hari berganti dan perlu untuk dilaporkan karena khalayak pun memerlukan informasi yang paling baru (Ardiyanto & Erdiyana, 2005:106).

5. Terdokumentasi

II.3. Berita

Menurut Maulsby (Pereno, 2002:6) mendefinisikan berita sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi yang dapat menarik perhatian para pembaca di surat kabar tersebut. Sedangkan Hepwood (Pereno, 2002:6) memberikan pengertian berita sebagai laporan pertama dari kejadian yang penting sehingga dapat menarik perhatian umum. Secara umum berita adalah laporan dari kejadian yang baru saja terjadi dari kejadian yang penting dan disampaikan secara benar dan tidak memihak sehingga dapat menarik perhatian para pembaca berita.

Unsur pokok berita diungkapkan melalui pertanyaan pokok jurnalistik, yaitu 5W + 1H (What, Who, Why, Where, When + How): apa, siapa, mengapa, dimana, bilamana, dan bagaimana. Itulah yang dimaksud unsur-unsur berita. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Apa, merupakan pertanyaan yang akan menjawab apa yang terjadi.

- Siapa, merupakan pertanyaan yang akan mengundang fakta yang berkaitan dengan setiap yang terkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian.

- Mengapa, akan menjawab latar belakang atau penyebab kejadian - Dimana, menyangkut tempat kejadian.

- Bilamana, menyangkut waktu kejadian.

- Bagaimana, akan memberikan fakta mengenai proses kejadian yang diberikan (Suranto, 2000:7-9).

Pada dasarnya dalam jurnalistik berita dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu (Romli, 2003:3):

Berita langsung adalah jenis berita yang ditulis singkat, padat, lugas, dan apa adanya. Penulisannya menggunakan gaya pemaparan, yakni memaparkan peristiwa apa adanya tanpa disertai penjelasan apalagi interpretasi. Struktur penulisannya mengacu pada struktur piramida terbalik (inverted pyramid), yaitu diawali dengan mengemukakan hal-hal paling penting, diikuti bagian yang dianggap agak penting, tidak penting, dan seterusnya. Bagian penting dituangkan pada alinea pertama (lead), setelah judu l berita (headlines) dan baris tanggal (dateline).

b. Pengungkapan Berita (Explanatory News)

Explanatory news adalah berita yang sifatnya menjelaskan dengan menguraikan sebuah peristiwa secara lengkap penuh data. Fakta dijelaskan secara rinci dengan beberapa argumentasi atau pendapat penulisannya. Berita jenis ini biasanya panjang lebar sehingga harus disajikan secara bersambung atau berseri.

c. Artikel/Opini

Artikel adalah berita mengenai pendapat, pernyataan, atau gagasan seseorang. Biasanya pendapat para cendiakan, tokoh masyarakat, ahli, atau pejabat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Penulisannya dimulai dengan Teras Pernyataan (Statement Lead) atau Teras Kutipan (Quotation Lead) yakni mengedapankan ucapan yang isinya dianggap paling penting

Untuk bisa diputuskan apakan berita itu pantas untuk diberitakan, maka ada beberapa criteria umum nilai berita (news value) yang biasanya digunakan oleh jurnalis dan editor.kriteria umum nilai berita terbagi atas (Sumadiria, 2005:80):

a. Keluarbiasaan (unusualness)

Kalangan praktisi jurnalistik sangat meyakini, semakin besar suatu peristiwa semakin besar pula nilai berita yang ditimbulkannya. Nilai berita peristiwa luar biasa dapat dilihat dari lima aspek: lokasi peristiwa, waktu peristiwa itu terjadi, jumlah korban, daya kejut peristiwa, dan dampak yang ditimbulkan peristiwa tersebut.

b. Kebaruan (newness)

Berita adalah semua apa yang terbaru. Apa saja perubahan penting yang terjadi dan dianggap berarti, dari soal pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden merupakan berita.

c. Akibat (impact)

Berita adalah segala sesuatu yang berdampak luas. semakin besar dampak sosial budaya ekonomi atau politik yang ditimbulkannya, maka semakin besar nilai berita yang dikandungnya. Dampak suatu pemberitaan bergantung pada beberapa hal: seberapa banyak khalayak terpengaruh, pemberitaan itu langsung mengena kepada khalayak atau tidak, dan segera tidaknya efek berita itu menyentuh khalayak media yang melaporkannya. d. Aktual (timeliness)

e. Kedekatan (proximity)

Kedekatan mengandung dua arti geografis dan psikologi. Kedekatan geografis menunjuk pada suatu peristiwa atau berita yang terjadi di sekitar tempat tinggal kita. Kedekatan psikologis lebih banyak ditentukan oleh tingkat keterikatan pikiran-pikiran atau kejiwaan seseorang dengan suatu objek peristiwa atau berita.

f. Informasi (information)

Berita adalah informasi.menurut Wilbur Schramm, informasi adalah segala yang bisa menghilangkan ketidakpastian. Hanya informasi yang memiliki nilai berita atau memberi banyak manfaat kepada publik yang patut mendapat perhatian media.

g. Konflik (conflict)

Berita adalah konflik atau segala yang mengandung unsure atau sarat dengan dimensi pertentangan. Konflik atau pertentangan merupakan sumber yang tak pernah kering dan tak kan pernah habis.

h. Orang penting (prominence)

Berita adalah tentang orang-orang penting, orang-orang ternama. Pesohor, selebritis, figure publik. Jangankan ucapan dan tingkah lakunya, namanya saja sudah membuat berita. Teori jurnalistik menegaskan nama menciptakan berita (name makes news).

i. Ketertarikan manusiawi (human interest)

kejiwaan, dan alam perasaanya. Cerita human interest lebih banyak mengaduk-aduk perasaan daripada mengandung pemikiran.

j. Kejutan (surprising)

Kejutan adalah sesuatu yang datang tiba-tiba, diluar dugaan, tidak direncanakan, diluar perhitungan, tidak diketahui sebelumnya. Kejutan ini menunjuk pada ucapan dan perbuatan manusia. Bisa juga menyangkut binatang dan perubahan yang terjadi pada lingkungan alam, benda-benda mati.

II.4. Teori Efek Media Massa

Efek adalah semua jenis perubahan yang terjasi pada seseorang setelah menerima suatu pesan komunikasi dari suatu sumber (Wiryanto, 2000:62). Efek pesan media meliputi efek kognitif, efek afektif dan behavioral. Efek kognitif terjadi apabila perubahan pada apa yang diketahui dan dipahami, atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, ketrampilan, kepercayaan. Efek efektif terjadi bila ada perubahan pada perasaan. Efek afektif berkaitan dengan emosi, sikap, atau nilai. Efek behavioral terjadi bila ada perubahan perilaku (Rakhmat, 2007:219). Selain itu, (Effendi, 2003:318-319) juga menjelaskan mengenai efek komunikasi massa yang meliputi efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif sebagai berikut:

1. Efek kognitif

2. Efek afektif

Tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahu khalayak tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu, khalayak diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah, benci, kesal, kecewa, penasaran, sayang, cemas, sinis, kecut dan sebagainya.

3. Efek behavior

Efek behavior merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Behavior bersangkutan dengan niat, tekad, upaya, usaha, yang cenderung menjadi suatu kegiatan atau tindakan.

II.4.1. Teori S-O-R

Prinsip S-O-R ini merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, dimana efek merupakan reaksi terhadap stimuli tertentu. Menurut teori ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimuli khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Bagian-bagian utama dari teori ini adalah pesan (stimulus), penerima/ receiver (organisme), efek (response)

S-O-R ini merupakan dasar teori jarum hipodermik, yaitu efek media massa yang sangat berpengaruh. Dalam teori ini media dipandang sebagai obat yang disuntik ke dalam pembuluh darah audience, yang kemudian diasumsikan akan bereaksi seperti yang diharapkan. Model ini dirumuskan sebagai berikut:

Stimulus (rangsang) yang diberikan pada organisme dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus itu tersebut tidak diterima atau ditolak berarti stimulus tersebut tidak efektif mempengaruhi perhatian dari individu dan berhenti disini.tetapi bila stimulus diterima oleh organisme berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif.Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme (diterima) maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya. Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya (bersikap).Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut (perubahan perilaku).

Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin diterima atau ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti. Kemampuan komunikan inilah yang melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikan mengolahnya dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap (Effendi, 2003:254)

Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung pada kualitas rangsang (stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme. Artinya kualitas dari sumber komunikasi (sources) seperti kepemimpinan atau gaya berbicara sangat menentukan keberhasilan perilaku seseorang, kelompok atau masyarakat.

yang berinteraksi secara berbeda-beda dengan karakteristik pribadi dari para anggota audience. Teori DeFleur ini secara eksplisit telah mengakui adanya intervensi

variabel-variabel psikologis yang berinterkasi dengan terpaan media massa dalam menghasilkan respon (Bungin, 2006:277)

Teori S-O-R ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang (stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme. Artinya kualitas dari sumber komunikasi (sources) misalnya kredibilitas, kepemimpinan, gaya bicara sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok, atau masyarakat.

Hoslan, et al (1953) mengatakan bahwa proses perubahan perilaku pada hakekatnya sama dengan proses belajar pada individu, yang teridiri dari:

a. Stimulus (rangsang) yang diberikan pada organisme dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu dan berhenti disini. Tetapi apabila stimulus diterima oleh organisme berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif.

b. Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme (diterima), maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya.

c. Setelah itu, organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterima (bersikap)

d. Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan, maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut (perubahan perilaku).

Stimulus yang dapat melebihi stimulus ini berarti stimulus yang diberikan harus dapat meyakini organisme. Dalam meyakinkan organisme ini, faktor reinforcement memegang peranan penting.

Pendekatan teori S-O-R lebih megutamakan cara-cara pemberian imbalan yang efektif agar komponen konasi dapat diarahkan pada sasaran yang dikehendaki. Pemberian informasi sangat penting untuk dapat merubah komponen kognisi. Komponen kognisi merupakan dasar untuk memahami dan mengambil keputusan agar dalam keputusan itu terjadi keseimbangan. Keseimbangan inilah yang merupakan sistem dalam menentukan arah dan tingkah laku seseorang. Dalam penentuan arah itu terbentuk pula motif yang mendorong terjadinya tingkah laku tersebut. Dinamika tingkah laku disebabkan pengaruh internal dan eksternal (http//:www.gepcities.com/klinikikm/pendidikan-perilaku/perubahan-perilaku.htm).

II.5. Pengertian Sikap

Menurut Jalaluddin Rakhmat (2007:39) mengemukakan lima pengertian sikap, yaitu: 1. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa

dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap boleh berupa benda, orang, tempat, gagasan atau situasi, atau kelompok.

3. Sikap lebih menetap. Berbagai studi menunjukkan sikap politik kelompok cenderung dipertahankan dan jarang mengalami pembahan.

4. Sikap mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan.

5. Sikap timbul dari pengalaman: tidak dibawa sejak lahir, tetapi merupakan hasil belajar. Karena itu sikap dapat diperteguh atau diubah.

Menurut Allport (Mar’at, 1993:13) ada tiga komponen yang terdapat dalam yaitu sebagai berikut:

1. Kognitif

Merupakan komponene yang berhubungan dengan apa yang diketahui oleh manusia dan berhubungan dengan kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman. 2. Afektif

Merupakan komponen pembentukan dan perubahan sikap pada khalayak setelah mengenal aspek kognitif dan komponen ini menyangkut kehidupan emosional seseorang yang dapat diamati langsung.

3. Konatif

Merupakan kecenderungan bertingkah laku dan dapat diamati langsung serta berhubungan dengan kebiasaan dan tindakan.

II.5.1. Pembentukan dan perubahan sikap

Sikap dapat pula dinyatakan sebagai hasil belajar, karena sikap dapat mengalami perubahan. Sesuai dengan yang dinyatakan Sherif dan Sherif (1956) bahwa sikap dapat berubah karena kondisi dan pengaruh yang diberikan. Sebagai hasil dari belajar sikap tidaklah terbentuk dengan sendirinya karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia berkenaan dengan objek tertentu

Lebih tegas, menurut Bimo Walgito (1980) bahwa pembentukan dan perubahan sikap akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu:

1. Faktor internal (individu itu sendiri), yaitu cara individu dalammenanggapi dunia luar dengan selektif sehingga ridak semua yang datang akan diterima atau ditolak.

2. Faktor eksternal, yaitu keadaan-keadaan yang ada diluar individu yang merupakan stimulus untuk membentukatau mengubah sikap

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.1. Deskriptif Lokasi Penelitian

Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (FISIP) didirikan atas prakarsa beberapa dosen dalam bidang ilmu sosial, administrasi dan manajemen yang berada di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 1979. Proposal pendirinya disusun oleh Drs. M. Adhan Nasution, Asma Afan, MPA. Dr. A.P parlindungan, SH, yang pada saat itu menjabat sebagai Rektor USU, kemudian memperjuangkan proposal tersebut sehingga didirikan FISIP sebagai fakultas kesembilan di lingkungan USU.

Pada tahun 1980, mulanya FISIP USU merupakan jurusan ilmu pengetahuan masyarakat di Fakultas Hukum USU dengan ketua jurusan Dr. M. Adhan Nasution yang diangkat berdasarkan surat keputusan rektor USU No.1181/PT05/C.80 tertanggal 1 juli 1980. Jurusan ini pertama kali menerima mahasiswa pada tahun 1980/1981 melalui ujian SIPENMARU dengan jumlah mahasiswa sebanyak 75 orang. Kuliah perdana dimulai 18 agustus 1980 di gedung perkuliahan fakultas kedokteran gigi usu pembukaannya diresmikan oleh rektor usu Dr. A. Parlindungan, SH. Perkuliahan selanjutnya dilaksanakan di sore hari di gedung tersebut.

masyarakat yang merupakan asal muasal FISIP USU terus mengalami perkembangan. Dua tahun sejak peresmiannya yakni tanggal 7 september 1982, keluarlah surat keputusan presiden RI No. 36 tahun 1982 sebagai fakultas kesembilan di USU. Dengan demikian jurusan ilmu pengetahuan masyarakat tersebut menjadi mandiri dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No.0535/0/83 tentang jenis dan jumlah pada fakultas dilingkungan universitas sumatera utara disebutkan bahwa FISIP USU mempunyai lima jurusan dengan urutan sebagai berikut:

1. Jurusan ilmu administrasi 2. Jurusan ilmu komunikasi

3. Jurusan ilmu kesejahteraan sosial 4. Jurusan sosiologi

5. Jurusan antropologi

Dalam proses perkembangan FISIP, kelima jurusan tersebut tidak dibuka sekaligus, tetapi secara bertahap. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintaha daerah serta tenaga pengajar yang tersedia sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan untuk menindaklanjuti SK Menteri No.0535/0/83, maka dibuka dua jurusan, yaituJurusan ilmu administrasi dan Jurusan ilmu komunikasi

tersebut menjadi bagian dari fisip usu. Selanjutnya pada tahun akademik 1986/1987, dibukalah jurusan baru yaitu sosiologi.

Pada Tahun Akademik 1995-1996, FISIP USU bekerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak membuka program Diploma 1 (D1) dan program Diploma III (D3). Namun setelah dilahirkan alumni berjumlah 153 orang, program D1 Administrasi Perpajakan tidak lagi menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2000/2001.

Pada tahun akademik 2001/2002 FISIP USU membuka program studi Ilmu Politik berdasarkanSK No.616/J05/SK/PP/2002 dan telah menerima mahasiswa yang berjumlah 60 orang.

Berdasarkan surat izin direktur jendral pendidikan tinggi nomor 2809/D/T/2001 tanggal 30 Agustus 2001 dibukalah jurusan tersebut.Melalui rapat senat tanggal 25 april 2001 FISIP USU kembali mengusulkan ke rektor USU agar FISIP USU membuka program baru yaitu program ekstension yang berada dibawah masing-masing jurusan yang ada di FISIP USU.

Pada tahun akademik 1995/1996, FISIP USU membuka program diploma I (D1) dan program diploma II (DII), bekerjasama dengan direktorat jendral pajak. Pada tahun ajaran 2002/2001 program administrasi perpajakan tidak menerima mahasiswa baru lagi, dengan jumlah alumni seluruhnya adalah 153 orang.

III.1.1. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Visi pusat pendidikan dan rujukan bidang ilmu komunikasi dan politik di wilayah barat. Misi yang diemban FISIP USU adalah :

1. Menghasilkan alumni dengan skala kualitas global, menjadi pusat riset, dan kajian studi ilmu sosial dan politik

2. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan seluruh stakeholders, dan mitra pendidikan.

3. Membentuk lingkungan kerja sehat, harmonis, dan profesional bagi staf dan mitra kerja.

4. Menjadi institusi bagi kepentingan publik yang sangat potensial sebagai institusi pendidikan yang membawa misi dengan melihat pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh FISIP USU itu sendiri.

III.1.2. Tujuan dan sasaran FISIP USU

Tujuan FISIP USU yang dimaksud adalah merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tahun 2005-2010 yang menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan FISIP USU adalah:

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruna Tinggi yang berorientasi pada manajemen organisasi modern

3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

4. Meningkatkan peran aktif stakeholders untuk kepentingan FISIP USU sebagai lembaga pendidikan

5. Meningkatkan kreativitas dan kualitas pendidikan yang berorientasi pada publik.

III.1.3.Tugas pokok dan fungsi FISIP USU

Adalah sebagai sumber unsur pelaksana akademik yang melaksanakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembinaan Sivitas Akademika serta melaksanakan urusan tata usaha fakultas.

III.2. Deskripsi Singkat Berita Pansus Century di Kompas

Kompas adalah nama surat kabar Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Kompas sendiri adalah bagian dari Kelompok Kompas Gramedia. Kompas adalah satu-satunya koran di Indonesia yang diaudit oleh Audit Bureau of Circulations (ABC).

Awalnya harian Kompas mulai terbit dengan nama Bentara Rakyat. Atas usulan Presiden Sukarno, namanya diubah menjadi Kompas, sebagai media pencari fakta dari segala penjuru. Kompas mulai terbit pada tanggal 28 Juni 1965 berkantor di Jakarta Pusat dengan tiras 4.800 eksemplar. Pada tahun 1969, Kompas merajai penjualan surat kabar secara nasional.

Pada tahun 2004, tiras hariannya mencapai 530.000 eksemplar, khususnya untuk edisi minggunya malah mencapai 610.000 eksemplar. Pembaca koran ini mencapai 2,25 juta orang di seluruh Indonesia. Seperti kebanyakan surat kabar lainnya, harian Kompas dibagi menjadi tiga halaman bagian, yaitu bagian depan yang memuat berita nasional dan internasional, bagian berita bisnis dan keuangan, serta bagian berita olahraga. Saat ini isu yang sedang dimuat dan paling menarik minat pembaca adalah tentang pemberitaan Kasus Bank Century.

Kasus Bank Century diawali oleh adanya hasil investigasi Badan Pengawasan keuangan (BPK) yang mengungkapkan bahwa terdapat kelemahan pengawasan yang dilakukan pejabat BI saat dilakukan merger pembentukan Bank century. Saat itu, salah satu pejabat BI yang bertanggung jawa adalah Aulia Pohan, besannya SBY. Dalam laporan yang disampaikan oleh salah satu anggota BPK, Hasan Bisri ada sembilan temuan BPK yang mengungkapkan adanya kelemahan BI setelah bank ini di Merger menjadi Bank Century.

Bahkan sebanyak 116 juat US dolar masih dikuasai oleh pemegang saham. Namun, BI menyetujui tidak melakukan penyisihan 100 persen, walaupun menurut aturan BI seharusnya ada penyisihan 100 persen. Jika BI bertindak tegas seharusnya Century sudah ditempatkan dalam pengawasan khusus sejak 31 Oktober 2005. Namun, BI hanya menempatkan dalam pengawasan intensif sehinnga tak ada kekuatan bagi BI memaksa pemegang saham menyelesaikan dalam waktu yang jelas.

Kedua, pelanggaran disposisi devisa netto sejak 2004. Saat itu, Century seharusnya dikenai denda Rp 22 milyar, tetapi BI memberikan keringanan sehingga hanya dikenai denda Rp 11 milyar.

Ketiga, soal pelanggaran batas maksimum pemberian kredit sejak 2005-2007. Pelanggaran BMPK itu adalah pembelian SSB valas bermutu rendah, penempatan antar bank yang menurut Bankers Almanak 2003 tidak termasuk dalam Top 200 dan pemberian fasilitas letter of credit (LC) yang hanya dijamin dengan Bnakers Acceptance.