PEMERIKSAAN KEKERUHAN DARI AIR RESERVOIR

PADA PDAM TIRTANADI INSTALASI SUNGGAL MEDAN

TUGAS AKHIR

OLEH:

PUJI NURANI

NIM 102410072

PROGRAM STUDI DIPLOMA III

ANALIS FARMASI DAN MAKANAN

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberi

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas

akhir ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian Program Studi Diploma III

Analis Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang

tak terhingga kepada orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moril

maupun materil dalam penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih pula untuk kasih

sayang, semangat, dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis melibatkan banyak pihak yang

telah membantu sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu

sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra, Apt., selaku Dekan Fakultas

Farmasi

2. Bapak Prof. Dr. Matheus Timbul Simanjuntak, M.Sc., Apt., selaku Dosen

Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk

membimbing dan mengarahkan penyelesaian tugas akhir ini

3. Bapak Prof. Dr. Jansen Silalahi, M.App.Sc., Apt., selaku Koordinator

Program Studi Diploma III Analis Farmasi

4. Bapak Ir. Mawardi, selaku Kepala Instalansi Pengolahan Air PDAM

5. Bapak Iwan Setiawan, selaku Kepala Bagian Laboratorium Pengendalian

Mutu di PDAM Tirtanadi Sunggal yang telah bersedia meluangkan

waktunya untuk memberikan ilmunya selama menjalani Praktek Kerja

Lapangan di Instalansi Pegolahan Air Sunggal

6. Bapak Adi dan Ibu Cempaka, selaku asisten Laboratorium Pengendalian

Mutu PDAM Tirtanadi Sunggal yang telah banyak memberikan masukan

dan motivasi

7. Para karyawan dan seluruh staf di Instalansi Pengolahan Air Sunggal

8. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Farmasi

9. Dian dan Clara yang merupakan rekan seperjuangan selama menjalani

PKL

10. Seluruh rekan mahasiswa/i Analis Farmasi angkatan 2010

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis telah berusaha semaksimal

mungkin. Namun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak terdapat

kekurangan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan

kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan tugas

akhir ini.

Semoga tugas akhir yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi

seluruh pembacanya. Untuk mengakhiri kata pengantar ini penulis mengucapkan

terima kasih.

Medan, Juni 2013

EXAMINATION TURBIDITY OF THE WATER RESERVOIR IN PDAM TIRTANADI INSTALASI SUNGGAL MEDAN

ABSTRACT

Reservoir water is raw water that has undergone processing at the water treatment plant and ready to be distributed to the community. Turbidity is one of the physical parameters of the water reservoir, because turbid water will reduce the aesthetic value of the water. In PDAM Tirtanadi IPA Sunggal, examination of turbidity with turbidimetri method. Principle of this method measure the interference light path through a water sample. The water will be include in the cuvette, after that measured with a turbidimeter and will be shown the value of turbidity. Measurement results show the turbidity value of reservoir water no more than 2 NTU. According by Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/2010 maximum turbidity of the water is 5 NTU.

PEMERIKSAAN KEKERUHAN DARI AIR RESERVOIR

PADA PDAM TIRTANADI INSTALASI SUNGGAL MEDAN

ABSTRAK

Air reservoir adalah air baku yang telah mengalami proses pengolahan pada instalasi pengolahan air dan siap untuk didistribusikan pada masyarakat. Kekeruhan menjadi salah satu parameter fisik dari air reservoir, karena air yang keruh akan mengurangi nilai estetika dari air tersebut. Pada PDAM Tirtanadi IPA Sunggal pemeriksaan kekeruhan dilakukan dengan menggunakan metode turbidimetri. Prinsip metode ini mengukur gangguan lintasan cahaya melalui suatu contoh air. Air akan dimasukkan pada kuvet yang selanjutnya akan diukur dengan alat turbidimeter dan akan tertera nilai kekeruhannya. Hasil pengukuran menunjukkan nilai kekeruhan air reservoir PDAM Tirtanadi memenuhi persyaratan yaitu tidak lebih dari 2 NTU. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 batas maksimum kekeruhan air adalah 5 NTU.

DAFTAR ISI

2.3.4 Parameter Radioaktivitas ... 6

2.4Kategori Air Minum ... 7

2.5Unit-Unit Pengolahan Air Minum ... 7

2.6Proses Pengolahan Air Minum ... 11

2.6.1 Metode-Metode Pengolahan Fisik ... 11

2.7Kekeruhan pada Air ... 18

2.7.1 Penyebab Kekeruhan ... 19

2.7.2 Deteksi Kekeruhan ... 21

BAB III METODE PENGUJIAN ... 23

3.1Alat dan Bahan ... 23

3.1.1 Alat ... 23

3.1.2 Bahan ... 23

3.2Prosedur Pengujian ... 23

BAB IV HASIL DAN PENGAMATAN ... 24

4.1Hasil ... 24

4.2Pembahasan ... 25

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 26

5.1Kesimpulan ... 26

5.2Saran ... 26

DAFTAR PUSTAKA ... 27

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1. Alat yang Digunakan pada Pemeriksaan Kekeruhan ... 28 Lampiran 2. Proses Pengolahan Air pada IPA Sunggal ... 29 Lampiran 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

EXAMINATION TURBIDITY OF THE WATER RESERVOIR IN PDAM TIRTANADI INSTALASI SUNGGAL MEDAN

ABSTRACT

Reservoir water is raw water that has undergone processing at the water treatment plant and ready to be distributed to the community. Turbidity is one of the physical parameters of the water reservoir, because turbid water will reduce the aesthetic value of the water. In PDAM Tirtanadi IPA Sunggal, examination of turbidity with turbidimetri method. Principle of this method measure the interference light path through a water sample. The water will be include in the cuvette, after that measured with a turbidimeter and will be shown the value of turbidity. Measurement results show the turbidity value of reservoir water no more than 2 NTU. According by Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/2010 maximum turbidity of the water is 5 NTU.

PEMERIKSAAN KEKERUHAN DARI AIR RESERVOIR

PADA PDAM TIRTANADI INSTALASI SUNGGAL MEDAN

ABSTRAK

Air reservoir adalah air baku yang telah mengalami proses pengolahan pada instalasi pengolahan air dan siap untuk didistribusikan pada masyarakat. Kekeruhan menjadi salah satu parameter fisik dari air reservoir, karena air yang keruh akan mengurangi nilai estetika dari air tersebut. Pada PDAM Tirtanadi IPA Sunggal pemeriksaan kekeruhan dilakukan dengan menggunakan metode turbidimetri. Prinsip metode ini mengukur gangguan lintasan cahaya melalui suatu contoh air. Air akan dimasukkan pada kuvet yang selanjutnya akan diukur dengan alat turbidimeter dan akan tertera nilai kekeruhannya. Hasil pengukuran menunjukkan nilai kekeruhan air reservoir PDAM Tirtanadi memenuhi persyaratan yaitu tidak lebih dari 2 NTU. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 batas maksimum kekeruhan air adalah 5 NTU.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi. Air yang

bersih sangat diperlukan untuk keperluan sehari-hari, industri, kebersihan sanitasi

kota, maupun untuk keperluan pertanian dan lain sebagainya. Namun

kenyataannya pada saat ini untuk mendapatkan air yang bersih sesuai dengan

standart tertentu sangatlah sulit. Hal ini dikarenakan air sudah banyak tercemar

oleh bermacam-macam limbah dari hasil kegiatan manusia, baik limbah rumah

tangga maupun limbah dari kegiatan industri (Wardhana, 2001).

Peningkatan kualitas air minum dengan jalan mengadakan pengelolaan

terhadap air yang akan diperlukan sebagai air minum dengan mutlak diperlukan

terutama apabila air tersebut berasal dari permukaan. Pengelolaan yang dimaksud

bisa dimulai dari yang sangat sederhana sampai pengolahan yang lengkap, sesuai

dengan tingkat kekotoran dari sumber asal air tersebut. Semakin kotor semakin

berat pengolahan yang dibutuhkan, dan semakin banyak ragam zat pencemar akan

semakin banyak pula teknik-teknik yang diperlukan untuk mengolah air tersebut,

agar bisa dimanfaatkan sebagai air minum (Sutrisno, 2010).

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.492/MENKES/ PER/IV/2010,

persyaratan air minum dapat ditinjau dari parameter fisika, parameter kimia,

parameter mikrobiologi, dan parameter radioaktivitas yang terdapat di dalam air

Kekeruhan merupakan salah satu bagian dari parameter fisika yang sangat

perlu diperhatikan dalam penyediaan air minum. Air yang baik idealnya tidak

berbau dan harus jernih. Air yang keruh mengandung partikel padat tersuspensi

yang dapat berupa zat berbahaya bagi kesehatan manusia. Disamping itu air yang

keruh sulit didesinfeksi. Tingkat kekeruhan ini dapat ditentukan dengan metode

turbidimetri. Dengan mengukur tingkat kekeruhan pada air, kita akan mengetahui

kualitas air (Mulia, 2005).

1.2 Tujuan dan Manfaat 1.2.1 Tujuan

- Untuk menentukan nilai kekeruhan (turbiditas) air reservoir setelah

mengalami proses pengolahan

- Untuk mengetahui apakah tingkat kekeruhan air reservoir memenuhi

persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.

492/MENKES/PER/IV/2010 dan layak untuk didistribusikan atau tidak

1.2.2 Manfaat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Air

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara.

Sekitar tiga perempat bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorang pun

dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga

dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang

ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian,

pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain (Chandra, 2006).

Ditinjau dari sudut ilmu kesehatan masyarakat, penyediaan air bersih harus

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena persediaan air bersih yang terbatas

memudahkan timbulnya penyakit di masyarakat. Volume rata-rata kebutuhan air

setiap individu per hari berkisar antara 150-200 liter atau 35-40 galon (Chandra,

2006).

2.2 Sumber-Sumber Air Baku 2.2.1 Air Angkasa

Air hujan jumlahnya sangat terbatas, dipengaruhi antara lain oleh musim,

jumlah, intensitas, dan distribusi hujan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh letak

geografis suatu daerah dan lain-lain. Kualitas air hujan sangat dipengaruhi oleh

baik, namun kurang mengandung mineral dan sifatnya mirip air suling (Chandra,

2006).

2.2.2 Air Permukaan

Kondisi air permukaan sangat beragam karena banyak dipengaruhi oleh

banyak hal yang berupa elemen metereologi dan elemen daerah pengairan.

Kualitas air permukaan tersebut, tergantung dari daerah yang dilewati oleh air.

Pada umumnya kekeruhan air permukaan cukup tinggi karena banyak

mengandung lempung dan substansi organik. Sehingga ciri air permukaan yaitu

memiliki padatan terendap (dissolved solid) rendah dan bahan tersuspensi

(suspended solids) tinggi. Atas dasar kandungan bahan terendap dan bahan

tersuspensi tersebut maka kualitas air sungai relatif lebih rendah daripada kualitas

air danau, pond, rawa, dan reservoar. Air permukaan dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat setelah melalui proses tertentu (Chandra, 2006).

2.2.3 Air tanah

Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah, terdapat di antara

butir-butir tanah atau dalam retakan bebatuan. Ciri-ciri air tanah yaitu memiliki

suspended solid rendah dan dissolved solid tinggi. Permasalah yang timbul pada

air tanah adalah tingginya angka kandungan total dissolved solid (TDS), besi,

mangan, dan kesadahan. Air tanah dapat berasal dari mata air kaki gunung, atau di

sepanjang aliran air sungai atau berasal dari air tanah dangkal dengan kedalaman

15-30 m yaitu air sumur gali, sumur pantek, sumur bor tangan, serta yang berasal

dari tanah dalam yaitu air sumur bor yang dalamnya lebih dari 30 meter atau

2.3 Persyaratan Air Minum

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.492/MENKES/PER/IX/2010,

persyaratan air minum dapat ditinjau dari parameter fisika, parameter kimia,

parameter mikrobiologi, dan parameter radioaktivitas yang terdapat di dalam air

minum tersebut.

2.3.1 Parameter Fisika

Parameter fisika umumnya dapat diidentifikasi dari kondisi fisik air

tersebut. Parameter fisika meliputi bau, kekeruhan, rasa, suhu, warna, dan jumlah

zat yang terlarut (TDS) (Chandra, 2006).

Air yang baik idealnya tidak berbau dan harus jernih. Air yang keruh

mengandung partikel padat tersuspensi yang dapat berupa zat berbahaya bagi

kesehatan manusia. Disamping itu air yang keruh sulit didesinfeksi (Chandra,

2006).

Air yang baik idealnya tidak memiliki rasa/tawar. Selain itu juga air yang

baik tidak boleh memiliki perbedaan suhu yang mencolok dengan udara sekitar

(udara ambien). Di indonesia, suhu air minum idealnya ±30C dari suhu udara. Air

yang secara mencolok mempunyai suhu diatas atau dibawah suhu udara berarti

mengandung zat-zat tertentu atau sedang terjadi proses biokimia yang

mengeluarkan atau menyerap energi dalam air (Chandra, 2006).

Padatan terlarut total (Total Dissolved Solid-TDS) adalah bahan terlarut dan

koloid berupa senyawa kimia. Bila TDS bertambah, kesadahan akan naik dan

2.3.2 Parameter Kimia

Parameter kimia dikelompokkan menjadi kimia anorganik dan kimia

organik. Dalam standar air minum Indonesia zat kimia anorganik dapat berupa

logam, zat reaktif, zat-zat berbahaya dan beracun serta derajat keasaman (pH).

Sedangkan zat kimia organik dapat berupa insektisida dan herbisida, zat kimia

mudah menguap, zat-zat berbahaya dan beracun maupun zat pengikat oksigen

(Chandra, 2006).

2.3.3 Parameter Mikrobiologi

Parameter mikrobiologi menggunakan bakteri coliform sebagai organisme

petunjuk (indicator organisme). Dalam laboratorium, istilah total coliform

menunjukkan bakteri coliform dari tinja, tanah atau sumber alamiah lainnya.

Penentuan parameter mikrobiologi dimaksudkan untuk mencegah adanya mikroba

patogen di dalam air minum (Chandra, 2006).

2.3.4 Parameter Radioaktivitas

Apapun bentuk radioaktivitas efeknya adalah sama yakni menimbulkan

kerusakan pada sel yang terpapar. Kerusakan dapat berupa kematian dan

perubahan komposisi genetik. Kematian sel dapat diganti kembali apabila sel

dapat beregenerasi dan apabila tidak seluruh sel mati. Perubahan genetis dapat

2.4 Kategori Air Minum

Menurut Pitojo, 2002, air minum menurut kandungan kolitinja yaitu sejenis

bakteri patogen yang berkembang biak, serta koliform yaitu bakteri sebagai

indikator kualitas kesehatan (saniter), dibedakan dalam 5 kategori:

1. Air minum kelas A kategori baik adalah tidak mengandung bakteri koli atau

koliform.

2. Air minum kelas B kategori kurang baik mengandung kolitinja 1-10/1-50

koliform.

3. Air minum kelas C kategori jelek mengandung kolitinja 10-50/51-100

koliform.

4. Air minum kelas D kategori amat jelek mengandung kolitinja

51-100/101-1000 koliform.

5. Air minum kelas E kategori sangat jelek mengandung kolitinja >100/>1000

koliform

Air minum kategori kelas A adalah yang langsung dapat diminum dan air

murni kategori B, C, D serta E, harus diperlakukan agar tidak mengandung

kolitinja dan koliform, dan sebelum diminum harus dimasak hingga mendidih

(Pitojo, 2002).

2.5 Unit-Unit Pengolahan Air Minum a. Bangunan Penangkap air

Menurut Sutrisno, 2010, bangunan penangkap air ini merupakan bangunan

dimanfaatkan. Fungsi dari bangunan penangkap ini sangat penting artinya untuk

menjaga kontinuitas pengaliran. Penanganan bangunan penangkap air ini

ditujukan terhadap:

Kuantitas:

- Pencatatan tingkah laku keadaan dari sumber asal air

- Pencatatan debit air pada setiap saat

- Mengontrol/memeriksa peralatan pencatatan debit serta peralatan lainnya

(misalnya: pompa, saringan, pintu air) untuk menjaga kontinuitas debit

pengaliran

Kualitas

- Hal ini penting terutama terhadap kemungkinan pencemaran sumber air

- Pemeriksaan kualitas air pada sumber air secara periodik

b. Bangunan Pengendap Pertama

Bangunan pengendap pertama dalam pengolahan ini berfungsi untuk

mengendapkan partikel-partikel padat dari air sungai dengan cara gravitasi. Pada

proses ini tidak ada penambahan zat/bahan kimia. Untuk instalasi penjernihan air

minum, yang air bakunya cukup jernih, bak pengendap pertama tidak dibutuhkan

(Sutrisno, 2010).

c. Pembubuhan Koagulan

Koagulan adalah bahan kimia yang dibutuhkan pada air untuk membantu

proses pengendapan partikel-partikel kecil yang tak dapat mengendapkan dengan

sendirinya. Unit ini berfungsi untuk membubuhkan koagulan secara teratur sesuai

Menurut Sutrisno, 2010, alat pembubuh koagulan yang banyak dikenal

sekarang ini dapat dibedakan dari cara pembubuhannya:

- Secara gravitasi, dimana bahan/zat kimia mengalir dengan sendirinya

karena gravitasi

- Memakai pompa: pembubuhan zat kimia dengan bantuan pemompaan

Bahan/zat kimia yang dipergunakan sebagai koagulant yaitu: Aluminium

Sulfat, biasa disebut dengan tawas. Bahan ini digunakan untuk mengurangi kadar

karbonate. Bahan ini paling murah dan mudah didapat pada pasaran serta mudah

disimpan. Bentuk: serbuk, kristal, koral (Sutrisno, 2010).

d. Bangunan Pengaduk Cepat

Menurut Sutrisno, 2010, unit ini untuk meratakan bahan/zat kimia yang

ditambahkan agar dapat bercampur dengan air secara baik, sempurna dan cepat.

Cara pengadukan dengan:

- Alat mekanis: motor dengaan alat pengaduknya

- Penerjun air: dengan bantuan udara bertekanan

Yang perlu diperhatikan dalam pengadukan cepat adalah alat/cara

pengadukannya, supaya mendapat pengadukan yang sempurna dan sesuai

(Sutrisno, 2010).

e. Bangunan Pembentuk Floc

Unit ini berfungsi untuk membentuk partikel padat yang lebih besar supaya

dapat diendapkan dari hasil reaksi partikel kecil (koloidal) dengan bahan/zat

Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk floc-floc (partikel yang lebih

besar dan bisa mengendap dengan gravitasi) adalah kekeruhan pada baku air, tipe

dari suspended solid, pH, alkalinity, bahan koagulan yang dipakai, dan lamanya

pengadukan. Pada unit ini kita usahakan supaya tak terbentuk endapan floc

(Sutrisno, 2010).

f. Bangunan Pengendapan Kedua

Menurut Sutrisno, 2010, unit ini berfungsi untuk mengendapkan floc yang

terbentuk pada unit bak pembentuk floc. Pengendapan disini dengan gaya berat

floc sendiri (gravitasi). Penanganan unit bak pengendap kedua sama dengan pada

unit bak pengendap pertama. Dengan teknologi modern terbagi menjadi:

1. Unit pengadukan cepat

2. Unit pengadukan lambat

3. Unit pengendap kedua

Unit tersebut digabungkan menjadi satu unit tersendiri yang kompak. Kita

kenal dengan sebutan Accelator Clarifier atau Pulsator Clarifier (Sutrisno, 2010).

g. Filter (Saringan)

Menurut Sutrisno, 2010, dalam proses penjernihan air minum dikenal 2

macam filter yaitu:

• Saringan pasir lambat (slow sand filter)

• Saringan pasir cepat (rapid sand filter)

Dalam bentuk bangunan saringan, dikenal dua macam yaitu: • Saringan yang bangunannya terbuka (gravity filter)

Effeuent dari bak pengendap (sedimentation basin) mengalir ke filter,

gumpalan-gumpalan dan lumpur (floc) tertahan pada lapisan atas filter. Pada saat

tertentu dimana hilangnya tekanan dari air di atas saringan terlalu tinggi, yaitu

karena adanya lapisan lumpur pada bagian atas bagian dari saringan, maka

saringan akan dicuci kembali (back wash) dengan air bertekanan dari bawah

(Sutrisno, 2010).

h. Reservoir

Air yang telah melalui filter sudah dapat dipakai untuk air minum. Air

tersebut telah bersih dan bebas dari bakteriologis dan ditampung pada bak

reservoir (tandon) untuk diteruskan pada konsumen (Sutrisno, 2010).

2.6 Proses Pengolahan Air Minum

Metode yang dipergunakan untuk pengolahan air berkaitan dengan

pencemar-pencemar yang ada dalam persediaan air tertentu. Metode yang

digunakan dapat digolongkan menurut sifat fenomena yang menghasilkan

perubahan yang diamati.

2.6.1 Metode-Metode Pengolahan Fisik a. Penyaringan

Untuk memastikan bahwa satuan-satuan utama dalam suatu instalansi

pengolahan bekerja dengan efisien, maka yang perlu dilakukan pembuangan

sampah-sampah besar yang mengambang dan terapung. Saringan kasar dari

batang-batang yang berjarak kira-kira 0,75 hingga 2 inci (20 hingga 50 mm)

b. Aerasi

Menurut Sutrisno, 2010, Aerasi adalah suatu bentuk perpindahan gas dan

dipergunakan dalam berbagai variasi operasi meliputi sebagai berikut:

- Tambahan oksigen untuk mengoksidasi besi dan mangan terlarut

- Pembuangan karbondioksida

- Pembuangan hidrogen sulfida untuk menghapuskan bau dan rasa

- Pembuangan minyak yang mudah menguap dan bahan-bahan penyebab bau

dan rasa serupa yang dikeluarkan oleh ganggang serta mikroorganisme

yang serupa

Menurut Sutrisno, 2010, Aerasi dilaksanakan dengan cara membuat air

terbuka bagi udara atau dengan memasukkan udara kedalam air. Jenis-jenis utama

alat aerasi adalah

- Aerator gaya berat misalnya kaskade air terjun atau bidang-bidang miring

- Aerator semprotan atau air mancur, di mana air disiramkan ke udara

- Penyebar suntikan, dimana udara dalam bentuk gelembung-gelembung

kecil disuntikkan kedalam zat cair

- Aerator mekanis yang meningkatkan pencampuran zat cair dan membuat

air terbuka ke atmosfer dalam bentuk butir-butir tetesan (Sutrisno, 2010).

c. Pencampuran

Bahan-bahan kimia yang dipergunakan untuk pengolahan air dapat

dimasukkan dengan mesin pemasukan larutan atau mesin pemasukan kering.

Untuk dapat menjadi efektif, bahan-bahan kimia ini haruslah tersebar dengan baik

d. Flokulasi

Bila bahan-bahan pengental kimia ditambahkan ke air yang mengandung

kekeruhan, akan terbentuk kumpulan partikel yang turun mengendap (koagulasi).

Untuk melakukan pembuangan kumpulan partikel yang pada awalnya sangat kecil

ini, pengadukan cepat harus diikuti dengan suatu jangka waktu pengadukan halus

(flokulasi) selama 20 menit hingga 30 menit. Hal ini akan menyebabkan

bertumbukannya kumpulan-kumpulan partikel kecil yang akan membentuk

partikel-partikel yang lebih besar dan jumlahnya lebih sedikit. Berhubung dengan

ukuran dan kerapatannya, partikel-partikel besar ini dapat dibuang dengan

pengendapan gaya berat (Sutrisno, 2010).

Flokulasi dapat dilaksanakan dengan mempergunakan berbagai cara,

termasuk pemutaran dayung-dayung dengan lambat, pengaliran melalui, di atas

dan di bawah kolam-kolam pengaduk dan dengan penambahan suatu gas,

biasanya udara. Input tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai flokulasi

berbeda-beda dari kira-kira 1 hingga 2 hp per juta gallon (0,2 hingga 0,4 kw/103 m3)

kapasitas tangki flokulator (Sutrisno, 2010).

e. Pengendapan

Laju pengendapan suatu partikel didalam air tergantung pada kekentalan

dan kerapatan air maupun ukuran, bentuk dan berat jenis partikel yang

bersangkutan. Air hangat kurang rapat, sehingga partikel akan mengendap lebih

cepat dari pada di dalam air yang dingin. Partikel-partikel anorganik terapung

yang terdapat di dalam air mempunyai berat jenis yang berkisar dari 2,65 untuk

lumpur yang terkumpul. Kumpulan-kumpulan kimiawi mempunyai kisaran berat

jenis yang serupa, tergantung pada jumlah kandungan air dalam kumpulan itu

(Sutrisno, 2010).

Kecepatan mengendap partikel-partikel bulat yang terlepas di air tenang

pada suhu 68˚F (20˚C). Kecepatan mengendap di dalam suatu kolam pengendapan

akan jauh lebih kecil, karena partikel-partikelnya tidak bulat, adanya perpindahan

zat cair ke atas akibat pengendapan partikel-partikel lain serta adanya arus

konveksi. Pemurnian air dengan cara pengendapan dimaksudkan untuk

menciptakan suatu kondisi sedemikian rupa, sehingga bahan-bahan terapung di

dalam air dapat diendapkan ke luar. Kolam pengendapan yang direncanakan

dengan baik akan menghilangkan 50 hingga 80 persen bahan padat terapung yang

ada di dalam air (Sutrisno, 2010).

f. Flokulasi dan pengendapan digabungkan

Bila mutu air tidak bervariasi besar dan laju aliran cukup seragam, maka

tangki gabungan untuk flokulasi dan pengendapan telah dipergunakan dengan

berhasil. Flokulasi dan pengendapan dilaksanakan dalam suatu tangki tunggal

yang bersekat pembagi (Sutrisno, 2010).

g. Filtrasi

Filter yang biasa terdiri dari selapis pasir atau pasir dan tumbukan batu bara

yang ditunjang di atas suatu tumpukan kerikil. Suatu lapisan pasir setebal 24

hingga 30 inci (60 hingga 75 cm) dengan ukuran butir yang seragam (bergaris

tengah 0,35 hingga 0,4 5 mm) memberikan hasil yang baik. Pasir itu biasanya

cm) yang butir-butirnya tersusun menurut besarnya. Suatu lapisan batubara

antrasit (batu bara yang keras dan mengkilat) kadang-kadang dipergunakan di

dalam filter (Sutrisno, 2010).

2.6.2 Metode-Metode Pengolahan Kimiawi

Koagulasi dan disinfeksi adalah merupakan proses yang paling umum

dipergunakan dalam pengolahan air. Pelembutan presipitasi, pertukaran ion,

adsorpsi dan oksidasi kimiawi dipergunakan bila kondisi setempat menuntut

demikian (Sutrisno, 2010).

a. Koagulasi

Bila bahan-bahan padat terapung di dalam air ukurannya halus atau

koloidal, sering dipergunakan bahan-bahan kimia untuk menghilangkan

benda-benda terapung dengan lebih sempurna. Koagulan bereaksi dengan air dan

partikel-partikel yang membuat keruh untuk membuat endapan flokulan. Selama

flokulasi masing-masing partikel kumpulan diubah menjadi partikel-partikel yang

lebih besar pada waktu bertumbukan satu sama lain. Partikel-partikel yang lebih

besar mempunyai kerapatan yang cukup untuk memungkinkan pembuangannya

dengan cara pengendapan gravitasi. Koagulan yang paling dikenal adalah alum

Al2(SO4)3.18H2O yang bereaksi dengan alkalinitas di dalam air untuk membentuk

kumpulan alumunium hidroksida, sesuai dengan persamaan sebagai berikut:

Al2(SO4)3. 18H20 + 3Ca(HCO3)2 → 3CaSO4 + 2Al(OH)3 + 6CO2 +18H2O

Bila air tidak mengandung alkalinitas yang diperlukan, maka mungkin perlu

ditambahkan kapur (CaO) atau abu soda (Na2CO3) disamping alum untuk

ditambahkan ke air untuk menjadi inti bagi pembentukan kumpulan. Dosis alum

yang biasa adalah 10 hingga 40 mg/l (kira-kira 75 hingga 300 lb per juta gallon).

Jumlah bahan kimia pelengkap yang digunakan tergantung pada sifat air. Ferrous

sulfat (FeSO4) dan ferric klorida (FeCl3) juga dipergunakan sebagai koagulan.

Bahan ini membentuk endapan hidroksida besi. Garam ferrous membutuhkan

kapur sebagai bahan kimia pelengkap, kalau tidak garam ferrous harus diubah ke

dalam bentuk ferric dengan menambahkan klorin (Sutrisno, 2010).

b. Disinfeksi

Lebih dari 50 persen patogen di dalam air akan mati dalam waktu 2 hari dan

90 persen akan mati pada akhir 1 minggu. Klorin telah terbukti merupakan

disinfeksi yang ideal. Bila dimasukkan ke dalam air akan mempunyai pengaruh

yang segera dan membinasakan kebanyakan makhluk mikroskopis (Sutrisno,

2010).

Dua jenis reaksi akan terjadi bila klorin dimasukkan ke dalam air, yaitu

hidrolisis dan ionisasi. Reaksi hidrolisis adalah

Cl2 + H2O → HOCl + Cl- + H+

Gas klorin asam hipoklorit

Reaksi ionisasi adalah

HOCl → OCl- + H+

Asam hipoklorit ion hipoklorit

Karena klorin dalam bentuk asam hipoklorus 40 hingga 80 kali lebih efektif

daripada ion hipoklorit, maka disinfeksi dengan klorin akan paling efektif pada

dimasukkan kedalam air melalui suatu klorinator. Klorinator kecil memasukkan

gas tersebut secara langsung ke dalam air, sedangkan klorinator besar biasanya

melarutkan gas di dalam air, kemudian mengisi larutan itu. Klorinator harus dijaga

pada suhu 70˚F (21˚C) untuk mencegah ko ndensasi gas klorin di pipa-pipa

pengisian (Sutrisno, 2010).

Secara umum, kebanyakan air akan mengalami desinfeksi cukup baik bila

residu klorin bebas sebanyak kira-kira 0,2 mg/l diperoleh setelah klorinasi selama

10 menit. Residu klorin yang lebih besar dapat menimbulkan bau yang tak enak,

sedangkan yang lebih kecil tidak dapat diandalkan. Klorin akan sangat efektif bila

pH air rendah. Bila persediaan air mengandung fenol, penambahan klorin ke air

akan mengakibatkan rasa yang kurang enak akibat pembentukan senyawa

klorofenol. Rasa ini dapat dihilangkan dengan menambahkan amoniak ke air

sebelum klorinasi. Campuran klorin dan amoniak membentuk kloramin, yang

merupakan disinfektan yang relatif mantap, walaupun tidak sefektif hipoklorit.

Kloramin tidak bereaksi dengan cepat, tetapi bekerja terus untuk waktu yang

lama. Karena itu, mutu disinfeksinya dapat berlanjut jauh ke dalam jaringan

distribusi (Sutrisno, 2010).

Klorinasi-akhir, yaitu pemakaian klorin setelah pengolahan, merupakan

metode yang umum. Klorinasi-awal, yaitu pemakaian klorin sebelum pengolahan,

akan menyempurnakan koagulasi, mengurangi beban filter dan mencegah

tumbuhnya ganggang. Klorinasi awal dan akhir sering dipergunakan

bersama-sama sehingga meninggalkan residu besar yang berlebihan (superklorinasi) sering

diikuti dengan deklorinasi yang biasanya berupa pengolahan dengan sulfur

dioksida atau dengan melewatkan air yang bersangkutan melalui suatu filter

butiran karbon yang diaktifkan (Sutrisno, 2010).

2.7 Kekeruhan pada Air

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010,

parameter fisika umumnya dapat diidentifikasi dari kondisi fisik air. Salah satu

parameter fisika adalah kekeruhan.

Air dikatakan keruh, apabila air tersebut mengandung banyak partikel bahan

yang tersuspensi sehingga memberikan warna/rupa yang berlumpur dan kotor.

Bahan-bahan yang menyebabkan kekeruhan ini meliputi: tanah liat, lumpur,

bahan-bahan organik yang tersebar secara baik dan partikel-partikel kecil yang

tersuspensi lainnya (Sutrisno, 2010).

Kekeruhan adalah efek optik yang terjadi jika sinar membentuk material

tersuspensi di dalam air. Kekeruhan air terjadi karena adanya partikel hidup atau

mati, berukuran besar atau pun berukuran kecil yang berada di dalam air,

misalnya ganggang pada air waduk, atau lumpur yang terbawa pada air tanah saat

turun hujan. Kekeruhan walaupun hanya sedikit dapat menyebabkan warna yang

lebih tua dari warna sesungguhnya. Tingkat kekeruhan dipengaruhi oleh pH air.

(Pitojo, 2002).

Nilai numerik yang menunjukkan kekeruhan didasarkan pada turut

campurnya bahan-bahan tersuspensi pada jalannya sinar melalui sampel.

tidak disenangi karena rupanya. Menurut Clair N Sawyer, dkk., kekeruhan dapat

mengurangi segi esthetika, menyulitkan dalam usaha penyaringan, dan akan

mengurangi efektivitas usaha desinfeksi (Sutrisno, 2010).

Tingkat kekeruhan bergantung pada kehalusan partikel-partikel dan

konsentrasinya. Air permukaan yang mengalami kenaikan tingkat kekeruhan

setelah terjadi hujan akan lebih sulit diolah daripada air dengan tingkat kekeruhan

yang tetap (Linsley, 1991).

2.7.1 Penyebab Kekeruhan

a. Adanya Endapan, Koloid, dan Bahan Terlarut

Endapan dan koloidal serta bahan terlarut berasal dari adanya bahan

buangan industri yang berbentuk padat. Bahan buangan industri yang berbentuk

padat kalau tidak dapat larut sempurna akan mengendap di dasar sungai dan yang

dapat larut sebagian akan menjadi koloidal. Endapan sebelum sampai di dasar

sungai akan melayang di dalam air bersama-sama dengan koloidal. Endapan dan

koloidal yang melayang di dalam air akan menghalangi masuknya sinar matahari

ke dalam lapisan air. Padahal sinar matahari sangat diperlukan oleh

mikroorganisme untuk melakukan proses fotosintesis. Karena tidak ada sinar

matahari maka proses fotosintesis tidak dapat berlangsung. Akibatnya, kehidupan

mikroorganisme menjadi terganggu (Wardhana, 2001).

Keberadaan endapan dan koloid dari limbah organik, maka mikroorganisme

dengan bantuan oksigen yang terlarut di dalam air akan melakukan degradasi

bahan organik tersebut sehingga menjadi bahan yang lebih sederhana. Banyaknya

Oxygen Demand (BOD). Adanya koloid, bahan pencemar, plankton serta

beberapa jenis mineral akan menyebabkan kekeruhan pada air. Kekeruhan air

dapat dipisahkan agar lebih jernih seperti dengan proses filtrasi (Sunu, 2001).

b. Padatan Tersuspensi Total (TSS)

Padatan tersuspensi adalah padatan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak

terlarut, dan tidak dapat mengendap langsung. Padatan tersuspensi terdiri dari

partikel-partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari pada sedimen,

seperti bahan-bahan organik tertentu, tanah liat, dan lain-lain. Misalnya air

permukaan mengandung tanah liat dalam bentuk suspensi (Sunu, 2001).

Pengukuran langsung padatan tersuspensi total (TSS) sering membutuhkan

waktu cukup lama. TSS ialah jumlah bobot bahan yang tersuspensi dalam suatu

volume air tertentu, yang biasanya diberikan dalam miligram per liter atau ppm.

Mengukur kekeruhan/ turbiditas air dilakukan untuk dapat memperkirakan TSS

dalam suatu contoh air. Turbiditas diukur dengan turbidiuster yang mengukur

kemampuan cahaya untuk melewati suatu contoh air (Sunu, 2001).

Partikel yang tersuspensi tersebut akan menyebar cahaya yang datang,

sehingga menurunkan intensitas cahaya yang disebarkan. Padatan yang

tersuspensi dalam air umumnya terdiri dari fitoplankton, zooplankton, kotoran

hewan, sisa tanaman dan hewan, kotoran manusia, dan limbah industri (Sunu,

2001).

Kejernihan dan warna air akan dipengaruhi oleh padatan terlarut dan

tersuspensi. Kejernihan air yang rendah menunjukkan produktivitas tinggi, karena

tersuspensi tinggi, maka sinar matahari tidak dapat menembus ke dalam air

dengan sempurna (Sunu, 2001).

2.7.2 Deteksi Kekeruhan

Tujuan deteksi kekeruhan adalah untuk mengetahui macam partikel

penyebab pencemar air yang dideteksi. Deteksi kekeruhan (turbidity) pada air

minum dapat dilakukan dengan alat turbidimeter dan dinyatakan dengan satuan

NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Untuk melihat macam zat yang terlarut

penyebab kekeruhan tersebut digunakan alat elektrolyzer (Pitojo, 2002).

Kekeruhan dinyatakan dalam satuan unit turbiditas, yang setara dengan 1

mg/liter SiO2. Peralatan yang pertama kali digunakan untuk mengukur turbiditas

adalah Jackson Candler Turbidimeter, yang dikalibrasi dengan menggunakan

silika. Kemudian Jackson Candler Turbidimeter dijadikan sebagai alat baku atau

standar bagi pengukuran kekeruhan. Satu unit Jackson Candler Turbidimeter

dinyatakan dalam satuan 1 JTU. Pengukuran kekeruhan dengan menggunakan

Jackson Candler Turbidimeter bersifat visual, yaitu membandingkan air sampel

dengan air standar (Effendi, 2003).

Selain diukur dengan menggunakan Jackson Candler Turbidimeter,

kekeruhan sering diukur dengan metode Nephelometric. Pada metode ini, sumber

cahaya dilewatkan pada sampel dan intensitas cahaya yang dipantulkan oleh

bahan-bahan penyebab kekeruhan diukur dengan menggunakan suspensi polimer

formazin sebagai larutan standar. Satuan kekeruhan yang diukur dengan metode

sebenarnya tidak dapat saling mengonversi, akan tetapi Sawyer dan McCarty

(1978)mengemukakan bahwa 40 NTU setara dengan 40 JTU (Effendi, 2003).

Kekeruhan dalam air minum/air bersih tidak boleh lebih dari 5 NTU.

Penurunan kekeruhan ini sangat diperlukan karena selain ditinjau dari segi

estetika yang kurang baik juga proses desinfeksi untuk air keruh sangat sukar, hal

ini disebabkan karena penyerapan beberapa koloid dapat melindungi organisme

BAB III

METODE PENGUJIAN

3.1 Alat dan Bahan 3.1.1 Alat

- Turbidimeter

- Kuvet

3.1.2 Bahan

- Sampel air

3.2 Prosedur

- Dihidupkan Turbidimeter dengan menekan switch dibelakang alat, layar

akan menunjukkan 2100, kemudian angka 0,0045

- Diisi kuvet dengan sampel air sampai tanda batas

- Dibersihkan kuvet sampel dengan tissue sampai kering

- Diletakkan kuvet sampel ke dalam tempat sampel sel, tutup penutupnya

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Pemeriksaan kekeruhan merupakan parameter fisik dari air. Pemeriksaan ini

dilakukan setiap jamnya, dengan memasukkan sampel air pada kuvet kemudian

diletakkan pada dudukan kuvet dari alat turbidimeter. Data pemeriksaan

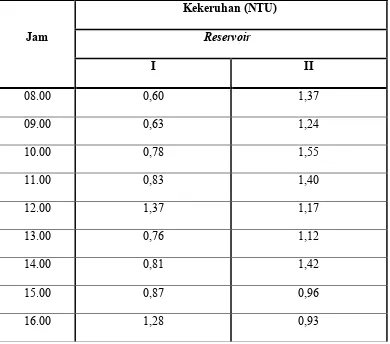

kekeruhan pada tanggal 25 februari 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Kekeruhan Air Reservoir

4.2 Pembahasan

Air reservoir merupakan air baku yang telah mengalami serangkaian proses

pengolahan. Pada PDAM Tirtanadi IPA Sunggal terdapat 2 buah bak

penampungan air reservoir yaitu reservoir 1 dan reservoir 2. Meskipun air

reservoir tersebut terbagi dalam dua bak penampungan namun kualitasnya

tetaplah sama. Berdasarkan pemeriksaan nilai kekeruhan pada tanggal 25 Februari

2013 pukul 08.00-16.00 WIB terlihat perbedaan yang signifikan antara reservoir 1

dan reservoir 2. Akan tetapi hal tersebut bukan disebabkan oleh adanya perbedaan

proses pengolahannya melainkan mungkin disebabkan oleh kondisi bak

penampungan maupun pipa penyalurannya. Perbedaan nilai kekeruhan pada kedua

air reservoir masih dapat ditoleransi karena nilainya masih berada dibawah 2

NTU. Nilai kekeruhan dari kedua air reservoir telah memenuhi persyaratan

internal yang diterapkan pada Instalansi Pengolahan Air Sunggal.

Semakin rendah nilai kekeruhan menandakan bahwa kualitas air semakin

baik. Hal tersebut menandakan bahwa air bersih yang telah diperoleh dari

Instalansi Pengolahan Air Sunggal layak untuk didistribusikan kepada masyarakat

guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kekeruhan dalam air minum tidak boleh lebih dari 5 NTU. Penurunan

kekeruhan ini sangat diperlukan karena selain ditinjau dari segi estetika yang

kurang baik juga proses desinfeksi untuk air keruh sangat sukar, hal ini

disebabkan karena penyerapan beberapa koloid dapat melindungi organisme dari

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- Nilai kekeruhan air reservoir (reservoir 1 dan reservoir 2) setelah

mengalami proses pengolahan adalah lebih kecil dari 2 NTU.

- Kekeruhan pada air reservoir (reservoir 1 dan reservoir 2) telah memenuhi

persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No.

492/MENKES/PER/IV/2010 dan layak untuk didistribusikan pada

masyarakat.

5.2 Saran

Apabila pada saat melakukan pengukuran kekeruhan nilainya terlalu tinggi,

sebaiknya dilakukan pengukuran ulang 15 menit kemudian, karena bisa saja ada

DAFTAR PUSTAKA

Chandra, B. (2006). Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta: EGC. Halaman 39.

Effendi, H. (2003). Telaah Kualitas Air. Yogyakarta: Kanisius. Halaman 59-61.

Joko, T. (2010). Unit Produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 4-22.

Linsley, R.K. (1991). Teknik Sumber Daya Air. Jakarta: Erlangga. Halaman 117-134.

Mulia, R. (2005). Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 59-63.

Pitojo, S., dan Eling, P. (2002). Deteksi Pencemar Air Minum. Semarang: Aneka Ilmu. Halaman 37-65.

Sunu, P. (2001). Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkam ISO 14001.

Jakarta: PT. Grasindo. Halaman 107-142.

Sutrisno, T. (2010). Teknologi Penyediaan Air Bersih. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 52-60.

Lampiran 1. Alat yang Digunakan pada Pemeriksaan Kekeruhan

Gambar 1. Alat Turbidimeter

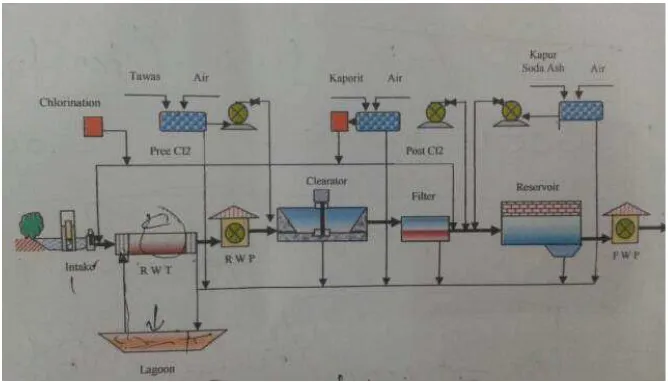

Lampiran 2. Proses Pengolahan Air pada IPA Sunggal

Lampiran 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MEN KES/PER/IV/2010