MANAJEMEN PROMOSI KESEHATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) PADA MASA TANGGAP DARURAT DI LOKASI

PENGUNGSIAN KORBAN ERUPSI GUNUNG SINABUNG TAHUN 2014

TESIS

Oleh SAMSINAR 127032269/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

MANAJEMEN PROMOSI KESEHATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) PADA MASA TANGGAP DARURAT DI LOKASI

PENGUNGSIAN KORBAN ERUPSI GUNUNG SINABUNG TAHUN 2014

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan (M.Kes) dalam Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Minat Studi Manajemen Kesehatan Bencana pada Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara

Oleh SAMSINAR 127032269/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Judul Tesis : MANAJEMEN PROMOSI KESEHATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) PADA MASA TANGGAP DARURAT DI LOKASI PENGUNGSIAN KORBAN ERUPSI GUNUNG SINABUNG TAHUN 2014

Nama Mahasiswa : Samsinar Nomor Induk Mahasiswa : 127032269

Program Studi : S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi : Manajemen Kesehatan Bencana

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Drs. Amir Purba, M.A, Ph.D) (H. Abdul Muthalib Lubis, S.H, M.A.P) Ketua Anggota

Dekan

(Dr. Drs. Surya Utama, M.S)

Telah Diuji

Pada Tanggal : 28 Agustus 2014

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Drs. Amir Purba, M.A, Ph.D

Anggota : 1. H. Abdul Muthalib Lubis, S.H, M.A.P 2. Dra. Syarifah, M.S

PERNYATAAN

MANAJEMEN PROMOSI KESEHATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) PADA MASA TANGGAP DARURAT DI LOKASI

PENGUNGSIAN KORBAN ERUPSI GUNUNG SINABUNG TAHUN 2014

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, September 2014

ABSTRAK

Letusan gunung berapi merupakan salah satu fenomena, yang menjadi perhatian utama di Indonesia, disebabkan bencana alam letusan gunung berapi akan menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang amat besar. Gunung Sinabung mengalami erupsi sejak tanggal 03 September tahun 2013. Pada tanggal 4 Februari 2014 Jumlah pengungsian menjadi 9.934 KK dengan jumlah 32.162 jiwa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengidentifikasi Manajemen Promosi Kesehatan PHBS pada masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan studi fenomenologi yaitu penelitian yang memahami makna dan mendeskripsikan latar untuk Manajemen Promosi Kesehatan PHBS pada masa tanggap darurat di lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Sinabung 2014.

Hasil Penelitian dilihat dari 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi manajemen promosi kesehatan di lokasi pengungsian yang dilakukan Dinas Kesehatan. Komponen input PHBS yaitu kebijakan, tenaga kesehehatan, metode, dana, sarana dan prasarana masih belum sesuai dengan pelaksanaan PHBS dalam kedaruratan. Komponen Proses yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi. Komponen ketiga adalah out put. Komponen input dan proses dilaksanakan belum menurut manajemen PHBS. Sedangkan output tidak tercapai karena angka kesakitan yang tinggi dan terjadi KLB campak.

Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten karo agar lebih mensosialisasikan PHBS dalam kedaruratan di lokasi pengungsian pada stakeholder mengusulkan dan meningkatkan advokasi kepada pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan dukungan sumber daya, kebijakan berupa peraturan untuk melaksanakan PHBS rumah tangga secara bersama-sama dengan lintas sektor.

ABSTRACT

Volcanic eruption is one of the phenomena which has become a major concern in Indonesia because the natural disaster of volcanic eruption will result in casualties and huge losses. Mount Sinabung has erupted since September 3, 2013 and on February 4, 2014 the number of refugees became 9,934 families with 32,162 people.

The purpose of descriptive qualitative phenomenological study was to find out and to identify, to understand the meaning and to describe the background of the health promotion management of Healthy and Clean Lifestyle Behavior during the emergency response in the refugee camps of the victims of Mount Sinabung eruption in 2014.

The result of this study was looked at from the 3 (three) components that influenced the management of health promotion in the refugee camps implemented by Karo District Health Service. The components of inputs for Healthy and Clean Lifestyle Behavior consisted of policy, health workers, method, funds, facility and infrastructure were not in accordance with the implementation of Healthy and Clean Lifestyle Behavior in emergency. The components of process such as planning, organizing, monitoring and evaluation. The third component was out put. The components of input and process were not implemented in accordance with the management of Healthy and Clean Lifestyle Behavior in out put due to the high morbidity rate and the extraordinary incident of measles.

The management of Karo District Health Service is suggested to farther socialize the Healthy and Clean Lifestyle Behavior in emergency in emergency in therefugee camps. The stakeholders are suggested to propose and increase advocacyfor the District Government to obtain support in resources, policy to implement the Healthy and Clean Lifestyle Behavior in emergency in the household together in an inter-sectoral way.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamiin. Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Manajemen Promosi Kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Masa Tanggap Darurat di Lokasi Pengungsian Korban”.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Manajemen Kesehatan Bencana, Fakultas Kesehatan Universitas Sumatera Utara.

Penulis, dalam menyusun tesis ini mendapat bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), SP.A(K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.

2. Dr. Drs. Surya Utama, M.S. selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Ketua serta Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

4. Dra. Syarifah, M.S selaku Ketua Penguji Tesis dan Drs. Alam Bakti Keloko, M.Kes, selaku anggota Penguji Tesis.

5. Seluruh staf dan jajaran dosen pengajar Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

6. Bupati Kabupaten Karo dan staf Kantor Bupati Karo. 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.

8. Kepala Bidang Promkes Dinkes Kabupaten Karo. 9. Kepala Seksi Promkes Dinkes Kabupaten Karo.

10.Teman-teman tercinta, kuucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas pengertian, dorongan, pengorbanan serta kesabaran dan doa restu memotivasi yang telah diberikan dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, baik saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini, dengan harapan semoga tesis ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di penelitian selanjutnya.

Medan, September 2014 Penulis

RIWAYAT HIDUP

Samsinar, lahir pada tanggal 29 Mei 1976 di Langsa, anak pertama dari 4 orang bersaudara dari pasangan H. Syamsuddin dan Fatimah.

Pendidikan formal penulis dimulai dari pendidikan Taman Kanak-kanak di Langsa, selesai tahun 1983, Sekolah Dasar Negeri (SDN) II di Langsa, selesai tahun 1991, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) I di Langsa, selesai tahun 1993, Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) I di Langsa, selesai tahun 1995, Fakultas Non Gelar Kesehatan Universitas Dharma Agung (FNGK UDA) di Medan, selesai tahun 1998, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara (FKM USU) di Medan, selesai tahun 2004.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ... i

ABSTRACT ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

RIWAYAT HIDUP ... v

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR LAMPIRAN ... xi

BAB 1. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 10

1.3. Tujuan Penulisan ... 10

1.4. Manfaat Penelitian ... 11

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ... 12

2.1. Manajemen Promosi Kesehatan ... 12

2.1.1. Definisi ... 12

2.1.2. Kegiatan Promosi Kesehatan ... 13

2.1.3. Tujuan Promosi Kesehatan ... 14

2.1.4. Ruang Lingkup Promosi Kesehatan ... 14

2.1.5. Indikator Keberhasilan Promosi Kesehatan ... 15

2.1.6. Promosi Kesehatan ... 16

2.2. PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) ... 19

2.2.1. Indikator-indikator dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 20 2.2.2. Tujuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat . 21 2.2.3. Manfaat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ... 21

2.2.4. Manajemen Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ... 21

2.2.5. PHBS dalam Kedaruratan Bencana ... 22

2.3. Tanggap Darurat Bencana ... 24

2.3.1. Pengertian Tanggap Darurat Bencana ... 24

2.3.2. Manajemen Bencana ... 25

2.3.3. Masalah Kesehatan pada Tanggap Darurat Bencana ... 27

2.3.4. Promosi Kesehatan pada Masa Tanggap Darurat Bencana 28 2.4. Profil Dinkes Kabupaten Karo ... 34

2.4.1. Visi Misi Dinkes Kabupaten Karo ... 34

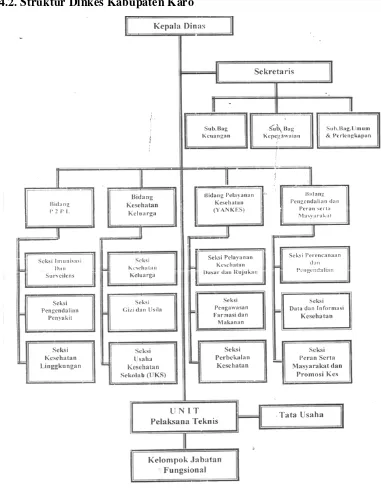

2.4.2. Struktur Dinkes Kabupaten Karo ... 36

BAB 3. METODE PENELITIAN ... 48

3.1. Pendekatan Penelitian ... 48

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian ... 48

3.3. Informan Penelitian ... 48

3.4. Teknik Pengumpulan Data ... 49

3.5. Metode Pengumpulan Data ... 49

3.6. Teknik Analisis Data ... 49

BAB 4. HASIL PENELITIAN ... 52

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Karo Sebelum Tanggap Darurat... 52

4.1.1 Keadaan Geografis dan Kependudukan ... 52

4.1.2 Keadaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ... 54

4.2 Masalah Kesehatan pada Masa Tanggap Darurat Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung ... 57

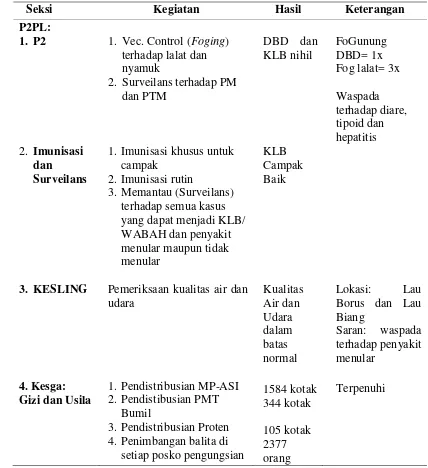

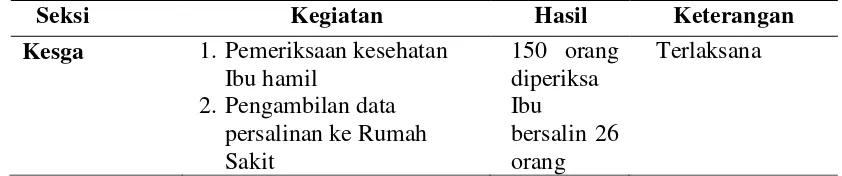

4.3 Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Masa Tanggap Darurat Erupsi Gunung Sinabung ... 58

4.4 Karakteristik Informan ... 61

4.5 Penyajian dan Analisa Data ... 63

4.6 Tahap Input PHBS ... 64

4.6.1 Kebijakan ... 65

4.6.2 Tenaga Kesehatan ... 67

4.6.3 Metode dan Media... 70

4.6.4 Dana ... 72

4.6.5 Sarana dan Prasarana... 74

4.7 Tahap Proses PHBS ... 78

4.7.1 Perencanaaan ... 78

4.7.2 Pengorganisasian ... 80

4.7.3 Penggerakan ... 82

4.7.4 Pengevaluasian ... 83

4.8 Tahap Output PHBS ... 84

BAB 5. PEMBAHASAN ... 87

5.1 Komponen Input ... 87

5.1.1 Kebijakan ... 87

5.1.2. Tenaga Kesehatan ... 91

5.1.3. Dana ... 93

5.1.4. Metode ... 94

5.1.5. Sarana dan prasarana ... 96

5.2. Komponen Proses ... 99

5.2.1. Perencanaan ... 99

5.2.2. Pengorganisasian ... 101

5.2.4. Pemantauan dan Evaluasi ... 104

5.3. Komponen Output ... 106

BAB 6. KESIMPULAN ... 108

6.1. Kesimpulan ... 108

6. 2. Saran ... 110

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

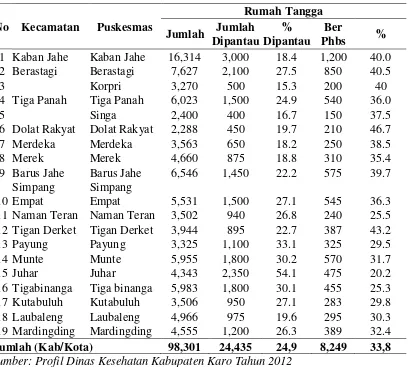

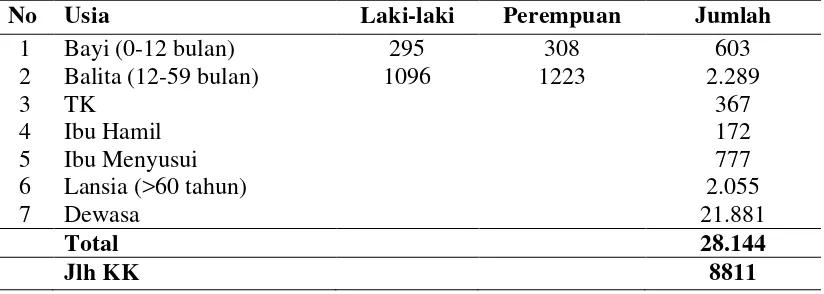

4.1 Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Kabupaten Karo Tahun 2012 Tabel 4.2: Data Pengungsi

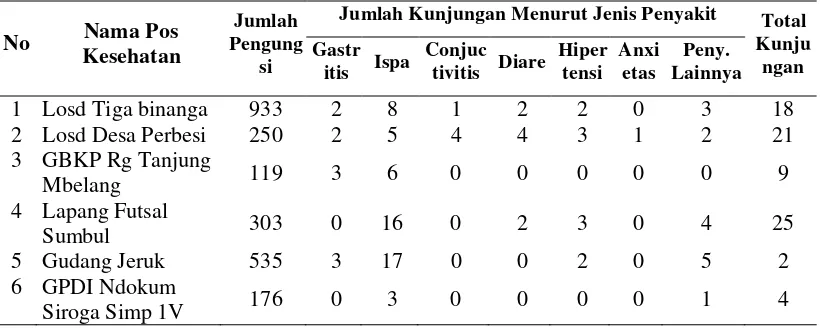

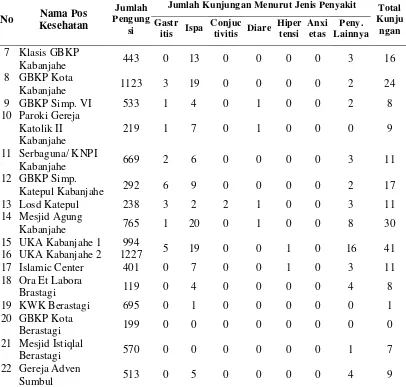

berdasarkan Usia ... 55 4.2 Data Pengungsi berdasarkan Usia ... 57 4.3 Kegiatan Pelayanan Kesehatan sampai dengan Desember 2013 ... 60 4.4 Jumlah Pengungsi dan Keadaan Kesahatannya di Kabupaten Karo

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

ABSTRAK

Letusan gunung berapi merupakan salah satu fenomena, yang menjadi perhatian utama di Indonesia, disebabkan bencana alam letusan gunung berapi akan menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang amat besar. Gunung Sinabung mengalami erupsi sejak tanggal 03 September tahun 2013. Pada tanggal 4 Februari 2014 Jumlah pengungsian menjadi 9.934 KK dengan jumlah 32.162 jiwa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengidentifikasi Manajemen Promosi Kesehatan PHBS pada masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan studi fenomenologi yaitu penelitian yang memahami makna dan mendeskripsikan latar untuk Manajemen Promosi Kesehatan PHBS pada masa tanggap darurat di lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Sinabung 2014.

Hasil Penelitian dilihat dari 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi manajemen promosi kesehatan di lokasi pengungsian yang dilakukan Dinas Kesehatan. Komponen input PHBS yaitu kebijakan, tenaga kesehehatan, metode, dana, sarana dan prasarana masih belum sesuai dengan pelaksanaan PHBS dalam kedaruratan. Komponen Proses yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi. Komponen ketiga adalah out put. Komponen input dan proses dilaksanakan belum menurut manajemen PHBS. Sedangkan output tidak tercapai karena angka kesakitan yang tinggi dan terjadi KLB campak.

Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten karo agar lebih mensosialisasikan PHBS dalam kedaruratan di lokasi pengungsian pada stakeholder mengusulkan dan meningkatkan advokasi kepada pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan dukungan sumber daya, kebijakan berupa peraturan untuk melaksanakan PHBS rumah tangga secara bersama-sama dengan lintas sektor.

ABSTRACT

Volcanic eruption is one of the phenomena which has become a major concern in Indonesia because the natural disaster of volcanic eruption will result in casualties and huge losses. Mount Sinabung has erupted since September 3, 2013 and on February 4, 2014 the number of refugees became 9,934 families with 32,162 people.

The purpose of descriptive qualitative phenomenological study was to find out and to identify, to understand the meaning and to describe the background of the health promotion management of Healthy and Clean Lifestyle Behavior during the emergency response in the refugee camps of the victims of Mount Sinabung eruption in 2014.

The result of this study was looked at from the 3 (three) components that influenced the management of health promotion in the refugee camps implemented by Karo District Health Service. The components of inputs for Healthy and Clean Lifestyle Behavior consisted of policy, health workers, method, funds, facility and infrastructure were not in accordance with the implementation of Healthy and Clean Lifestyle Behavior in emergency. The components of process such as planning, organizing, monitoring and evaluation. The third component was out put. The components of input and process were not implemented in accordance with the management of Healthy and Clean Lifestyle Behavior in out put due to the high morbidity rate and the extraordinary incident of measles.

The management of Karo District Health Service is suggested to farther socialize the Healthy and Clean Lifestyle Behavior in emergency in emergency in therefugee camps. The stakeholders are suggested to propose and increase advocacyfor the District Government to obtain support in resources, policy to implement the Healthy and Clean Lifestyle Behavior in emergency in the household together in an inter-sectoral way.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah negara Indonesia memiliki kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis dan geologis dimana Indonesia merupakan negara kepulauan terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik dan memiliki gunung api aktif dalam berbagai tipe. UU No. 24 tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis” (Renas BNPB, 2011).

Di Sumatera Utara, terdapat satu gunung aktif yang dalam tahap Awas (tanggal 5 Januari 2014), yaitu Gunung Sinabung yang terletak di dataran Tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Ketinggian Gunung Sinabung berada pada 2.460 meter. Gunung Sinabung ini menjadi puncak tinggi di Sumatera Utara. Pada awalnya Gunung Sinabung adalah Gunung api tipe B, namun sejak mengalami erupsi pada tanggal 27 Agustus 2010, maka status Gunung Sinabung berubah menjadi tipe A

dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km bahkan lebih, sedangkan larvanya bisa mengambil sampai sejauh radius 90 km (Pollard, 2007).

Pengaruh Gunung Sinabung sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya selain sumber mata pencaharian, masyarakat masih memegang teguh paradoks yang beranggapan bahwa segala rejeki dan kesuburan tanah yang ada adalah berkat Gunung Sinabung dimana sebagai tempat arwah leluhur berdiam dan memberkati masyarakat tersebut. Oleh karena itu masyarakat Karo memiliki perspektif tersendiri terhadap keberadaan Gunung Sinabung (Agustina, 2012).

Menurut Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Gunung Sinabung mengalami erupsi pertama kali sejak tanggal 03 September 2013. Gunung Sinabung telah beberapa kali mengalami perpanjangan masa tanggap darurat. Menurut data dari media center, tanggal 05 Januari 2013 di posko utama penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabanjahe diketahui total jumlah pengungsian 6387 KK dengan jumlah 20491 Jiwa. Sampai penelitian ini dituliskan, kondisi Gunung Sinabung masih mengalami erupsi dan jumlah pengungsi juga terus bertambah. Hingga pada tanggal 4 Februari 2014, jumlah pengungsian menjadi 9.934 KK dengan jumlah 32.162 jiwa. Setelah mengungsi beberapa bulan, akhirnya pada tanggal 14 Februari 2014. Menurut laporan BNPB tanggal 14 Februari 2014 sebanyak 5.783 jiwa/1.619 KK pengungsi dari desa Batu Karang, desa Rimo Kayu dana Desa Naman sudah dapat pulang.

kali mengalami perpanjangan masa tanggap darurat. Menurut data dari media center tanggal 05 Januari 2013 di posko utama penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabanjahe diketahui total jumlah pengungsian 6387 KK dengan jumlah 20491 Jiwa. Sampai penelitian ini dituliskan, kondisi Gunung Sinabung masih mengalami erupsi dan jumlah pengungsi juga terus bertambah hingga pada tanggal 4 Februari 2014 Jumlah pengungsian menjadi 9.934 KK dengan jumlah 32.162 jiwa. Setelah mengungsi beberapa bulan, akhirnya pada tanggal 14 Februari, menurut laporan BNPB tanggal 14 Februari 2014 sebanyak 5.783 jiwa/ 1.619 KK pengungsi dari desa Batu Karang, desa Rimo Kayu dana Desa Naman sudah dapat pulang. Sedangkan warga desa lainnya yang akan dikembalikan.

Masalah pengungsi cukup berat karena diliputi ketidakpastian, baik tentang tempat tinggal, mata pencaharian dan masa depan anak-anak mereka yang sedang sekolah dan kuliah. Dimana kondisi pengungsian korban erupsi Gunung Sinabung sangat memprihatinkan karena masa tanggap darurat Gunung Sinabung yang panjang dimulai sejak bulan September 2013 hingga Februari 2014 dan belum diketahui kapan berakhirnya. Hal ini berbeda dengan pengungsi gunung merapi terdahulu, di mana masa tanggap darurat tidak sampai butuh waktu berbulan-bulan.

Bahkan pembagian bantuan tidak merata dimana ada yang menerima langsung bantuan dari pihak diluar daerah, sedangkan di posko pengungsian lainnya sama sekali ada yang tidak menerima bantuan tersebut.

Dari data Dinas kesehatan, sejak tanggal 03 November 2013 hingga 07 Februari 2014, jumlah kunjungan dipos kesehatan sebanyak 121.731 orang, dengan rincian penyakit gastritis: 22.591 orang, ISPA: 77.000 orang, conjunctivitis: 3.248 orang, diare: 3.448 orang, hipertensi: 3573 orang, enxientas: 1.415 orang dan penyakit lainnya 9.966 orang. Penyakit tersebut berhubungan dengan masalah PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).

Untuk melihat masalah PHBS di pengungsian, peneliti melakukan survey awal ke lokasi pengungsian Losd Tiga binanga pada tanggal 12 Desember 2013. Dari survey terlihat bahwa masalah PHBS merupakan masalah utama di pengungsian karena lokasi pengungsian adalah pasar tradisional yang masih aktif. Lokasi pengungsi berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk, dan merupakan terminal sehingga rawan dengan debu, sampah dan keributan. Air bersih juga menjadi masalah karena kurangnya pasokan air dan seringnya keterlambatan penyaluran air bersih.

ada 6 toilet yang layak dimanfaatkan. Tentunya keadaan ini akan memicu keinginan BAK dan BAB di ruang terbuka dan sungai terdekat.

Masalah PHBS tidak hanya sebatas di lokasi pengungsian tapi juga harus direncanakan penanggulangannya sampai pada kepulangan pengungsi ke tempat tinggal masing-masing. Ini menjadi penting karena hidup di tengah pengungsian selama berbulan-bulan mengakibatkan terjadinya perubahan prilaku dari yang positif menjadi negatif. Hal ini juga sesuai dengan Standart Minimal Pelayanan Medis di pengungsian tahun 2001 pada daerah yang mengalami bencana atau konflik atau pengungsi yang mengatakan bahwa memungkinkan terjadinya pergeseran bahkan perubahan perilaku dari yang tadinya berperilaku positif terhadap kesehatan berubah menjadi negatif terhadap kesehatan. Perubahan itu memunculkan beberapa masalah atau penyakit berkaitan dengan kesehatan sebagai akibat kondisi lingkungan dan gaya hidup (sosial budaya) yang tidak kondusif.

serta langkah-langkah yang dapat mendukung upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Karo (2014) memaparkan sejak tanggal 03 November 2013 hingga 07 Februari 2014, jumlah kunjungan dipos kesehatan sebanyak 121.731 orang, dengan rincian penyakit ISPA: 77.000 orang, gastritis: 22.591 orang, diare: 3.448 orang, conjunctivitis: 3.448 orang, hipertensi: 3573 orang, enxientas: 1.415 orang dan penyakit lainnya 9.966 orang.

Bantuan yang diperlukan oleh pengungsi yang tidak merata dan tidak terdistribusi dengan baik akan menyebabkan masalah kesehatan seperti diatas. Dalam hasil pemantau (Waspada. com) bahwa sebagian para relawan dari luar kota bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo untuk menyalurkan bantuan dan melakukan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam kedaruratan bencana. Hal ini diharapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat Karo tetap diprioritaskan mengingat imunitas masyarakat yang tidak stabil akibat kondisi lingkungan sekitar.

Agar perilaku masyarakat di daerah gempa atau konflik atau pengungsi tetap kondusif terhadap kesehatan, maka dibutuhkan standar minimal Promosi kesehatan dalam rangka penanggulangan bencana atau konflik atau pengungsi khususnya berkaitan dengan perilaku positif yang mendukung kesehatan sehingga kejadian penyakit di daerah bersangkutan dapat ditanggulangi atau dicegah.

kesehatan di Indonesia dapat dicegah melalui kegiatan Promosi Kesehatan. Namun, proses perubahan perilaku di masyarakat tidaklah mudah, maka perlu dikembangkan strategi serta langkah-langkah yang dapat mendukung upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu berperilaku hidup bersih dan sehat (Notoadmodjo, 2012).

Pentingnya peranan Promosi Kesehatan dalam pembangunan kesehatan telah diakui oleh berbagai pihak, oleh sebab itu didalam Grand Strategy Departemen Kesehatan yang tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 457 Tahun 2008, telah ditetapkan Visi pembangunan kesehatan adalah: “Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Sehat” serta Misi: “Membuat Masyarakat Sehat” dengan Strategi: “Menggerakkan dan Memberdayakan Masyarakat Untuk Hidup Sehat”. Secara makro paradigma sehat berarti semua sektor memberikan kontribusi positif bagi pengembangan perilaku dan lingkungan sehat, secara mikro berarti pembangunan kesehatan lebih menekankan upaya promotif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan survey (Dinkes Kab. Karo, 2012) menjelaskan kondisi PHBS di Kabupaten Karo sebelum terjadinya tanggap darurat bahwa jumlah Rumah Tangga ber-PHBS sebesar 8.249 (33,8%) dari 24.435 Rumah Tangga yang dipantau. Sedangkan target persentasenya dalam Indikator Indonesia Sehat 2010 adalah sebesar 65%. Sementara jumlah sarana dan prasarana juga belum memadai. Kabupaten Tahun 2012 memiliki 8 Rumah Sakit, 19 Puskesmas, 339 Posyandu, 113 dokter umum (rasio 31,49/100.000 penduduk), 18 dokter spesialis (rasio 6,45/100.000 penduduk), 28 dokter gigi (rasio 7,80/100.000 penduduk), 315 perawat (rasio 87,78/100.000 penduduk), dan 368 bidan (rasio 102,55/100.000 penduduk).

Sampai tulisan ini dibuat, persentase Rumah Tangga yang ber-PHBS belum ada untuk tahun 2013, namun kejadian bencana dan pengungsian memungkinkan terjadinya penurunan pencapaian sasaran untuk tahun 2013. Penurunan angka PHBS dapat mengakibatkan meningkatnya angka kesakitan.

pakaian yang sembarangan, pakaian tidak pernah ganti, anak tidak terpenuhi gizinya, anak tidak sempat diimunisasi.

Rahman (2013) dalam penelitiannya tentang manajemen Promosi Kesehatan menemukan bahwa Promosi Kesehatan sangat diperlukan khususnya untuk peningkatan PHBS di pengungsi atau masyarakat di daerah bencana. Dengan adanya promosi kesehatan angka kesakitan dapat diturunkan dan mampu mencegah kejadian KLB pada saat kejadian erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta pada tahun 2010. Namun, terdapat masalah dalam pelaksanaan Promosi Kesehatan yaitu keterbatasan dana, kurangnya SDM, dan tidak adanya SOP Promosi kesehatan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Manajemen Promosi Kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Masa Tanggap Darurat di Lokasi Pengungsian Erupsi Gunung Sinabung 2014.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan masalah pokok penelitian ini yaitu bagaimana manajemen Promosi Kesehatan khususnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karo pada masa tanggap darurat di lokasi pengungsian erupsi Gunung Sinabung tahun 2014.

1.3. Tujuan Penelitian

(PHBS) pada masa tanggap darurat di lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Sinabung tahun 2014.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat pada berbagai pihak, sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi untuk perbaikan penanggulangan bencana sehingga efektif dalam Manajemen Promosi Kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masa tanggap darurat di lokasi pengungsian erupsi Gunung Sinabung tahun 2014. 2. Bagi mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan tentang prosedur

Manajemen Promosi Kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masa tanggap darurat yang sesuai dengan teori agar tidak menimbulkan banyak masalah kesehatan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Promosi Kesehatan 2.1.1 Definisi

Notoatmodjo (2007) dalam Encylopedia of the Sosial Sience mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Selanjutnya, Hilman dalam Notoatmodjo (2007) mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama.

Menurut G.R. Terry manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata (Notoatmodjo, 2007).

Manajemen juga berarti seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan (Ernie & Kurniawan, 2005). Manajemen kesehatan adalah manajemen yang diterapkan pada pelayanan kesehatan demi terciptanya keadaan sehat.

masyarakat sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat” (Notoatmodjo, 2003).

2.1.2. Kegiatan Manajemen Promkes

Menurut Notoatmodjo (2007), komponen fungsi manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Planning (perencanaan) adalah sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan organisasi sampai dengan menetapkan alternatif kegiatan untuk pencapaiannya.

b. Organizing (pengorganisasian) adalah rangkaian kegiatan manajemen untuk menghimpun semua sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh organisasi dan memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

c. Actuating (directing, commanding, motivating, staffing, coordinating) atau fungsi penggerakan pelaksanaan adalah proses bimbingan kepada staff agar mereka mampu bekerja secara optimal menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan keterampilan yang telah dimiliki, dan dukungan sumber daya yang tersedia.

d. Controlling (monitoring) atau pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi penyimpangan.

2.1.3. Tujuan Promosi Kesehatan

Green (1991) dalam Maulana (2009), tujuan Promosi Kesehatan terdiri dari tiga tingkatan yaitu:

a. Tujuan Program

Refleksi dari fase sosial dan epidemiologi berupa pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam periode tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan. Tujuan program ini juga disebut tujuan jangka panjang.

b. Tujuan Pendidikan

Pembelajaran yang harus dicapai agar tercapai perilaku yang diinginkan. Tujuan ini merupakan tujuan jangka menengah, contohnya : cakupan angka kunjungan ke klinik perusahaan meningkat 75% setelah Promosi Kesehatan berjalan tiga tahun. c. Tujuan Perilaku

Gambaran perilaku yang akan dicapai dalam mengatasi masalah kesehatan. Tujuan ini bersifat jangka pendek, berhubungan dengan pengetahuan, sikap, tindakan, contohnya: pengetahuan pekerja tentang tanda-tanda bahaya di tempat kerja meningkat 60% setelah Promosi Kesehatan berjalan 6 bulan.

2.1.4. Ruang Lingkup Promosi Kesehatan

Adapun ruang lingkup promosi kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan Kesehatan (perubahan perilaku)

2. Kampanye Sosialisasi (sosial marketing)

5. Advokasi (upaya mempengaruhi lingkungan)

6. Pengorganisasian dan penggerakkan dan pemberdayaan masyarakat 7. Upaya lain sesuai dengan keadaan dan kebutuhan

2.1.5. Indikator Keberhasilan Promosi Kesehatan

Indikator keberhasilan perlu dirumuskan untuk keperluan pemantauan dan evaluasi Promosi Kesehatan (Notoadmodjo, 2007). Indikator keberhasilan mencakup indikator masukan (input), indikator proses, dan indikator (output).

1. Indikator Masukan

Masukan yang perlu diperhatikan adalah yang berupa komitmen, sumber daya manusia, sarana/peralatan, dan dana dengan sasaran individu, kelompok, dan masyarakat. Oleh karena itu, indikator masukan ini perlu diperhatikan secara detail sebelum melakukan Promosi Kesehatan.

2. Indikator Proses

Proses yang dipantau adalah proses pelaksanaan Promosi Kesehatan yang akan mempengaruhi orang lain. Hal ini bisa merupakan media dan metode yang digunakan dalam Promosi Kesehatan.

3. Indikator Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari Promosi Kesehatan yaitu perilaku kesehatan yang kondusif untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan yang terbagi atas:

b. Pembinaan perilaku, yaitu perilaku masyarakat yang sudah sehat tetap dilanjutkan.

c. Pengembangan perilaku, yaitu membiasakan perilaku hidup sehat dimulai bagi anak-anak.

2.1.6. Promosi Kesehatan

2.1.6.1 Pengertian Promosi Kesehatan

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2007), Promosi kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental dan sosial. Promosi kesehatan juga dirumuskan sebagai “upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan” (Depkes RI, 2005).

Sedangkan WHO memberi pengertian bahwa promosi kesehatan merupakan “the process of enabling individuals and communities to increase control over the

2.1.6.2. Jenis Promosi Kesehatan

Ewlest & Simnet (1994) dalam Heri.D.J. Maulana (2009) halaman 26, mengidentifikasi tujuan area kegiatan Promosi Kesehatan yaitu :

a. Progam Pendidikan Kesehatan

Program pendidikan kesehatan adalah kesempatan yang direncanakan untuk belajar tentang kesehatan, dan melakukan perubahan-perubahan secara sukarela dalam tingkah laku.

b. Pelayanan Kesehatan Preventif

Winslow (1920) dalam Level & Clark (1958) dalam Heri.D.J. Maulana (2009) hal. 27, mengungkapkan 3 tahap pencegahan yang dikenal dengan teori five levels of prevention, yaitu:

1) Pencegahan Primer

Dilakukan saat individu belum menderita sakit, meliputi: a) Promosi Kesehatan (health promotion)

Kegiatan pada tahap ini ditujukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap masalah kesehatan.

b) Perlindungan Khusus (specific protection)

2) Pencegahan Skunder

a) Diagnosis dini dan pengobatan segera. b) Pembatasan kecacatan

3) Pencegahan Tersier

Pada tahap ini upaya yang dilakukan adalah mencegah agar cacat yang diderita tidak menjadi hambatan sehingga indiviu yang menderita dapat berfungsi optimal secara fisik, mental, dan sosial.

c. Kegiatan Berbasis Masyarakat

Promosi kesehatan menggunakan pendekatan “dari bawah”, bekerja dengan dan untuk penduduk, dengan melibatkan masyarakat dalam kesadaran kesehatan. d. Pengembangan Organisasi

Pengembangan organisasi berhubungan dengan pengembangan dan pelalaksanaan kebijakan dalam oranisasi-organisasi yang berupaya meningkatkan kesehatan para staf dan pelanggan.

e. Kebijakan Publik yang Sehat

Upaya ini melibatkan badan resmi atau sukarela, kelompok profesional, dan masyarakat umum yang bekerja sama mengembangkan perubahan-perubahan dalam situasi dan kondisi kehidupan.

f. Tindakan Kesehatan Berwawasan Lingkungan

g. Kegiatan Ekonomi yang Bersifat Peraturan

Kegiatan politik dan edukasional ini ditunjukan pada politisi untuk kebijaksanaan dan perencana yang melibatkan upaya lobi dan implementasi perubahan perubahan legestalatif. Seperti peratuaran pemberian lebel makanan halal mendorong praktek etik yang sukarela.

Jenis Promosi Kesehatan meliputi: a. Pemberdayaan masyarakat b. Pemgembangan kemitraan c. Upaya advokasi

d. Pembinaan suasana e. Pemgembangan SDM f. Pemgembangan IPTEK

g. Pengembangan media dan sarana h. Pengembangan infrastruktur

2.2. PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat)

Perilaku sehat adalah pengetahuan, sikap dan tindakan proaktif untuk memelihara dan mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat (Depkes, 2008).

kesehatan di masyarakat (Depkes, 2008) . Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah sebagai wujud operasional Promosi Kesehatan dalam upaya mengajak, mendorong kemandirian masyarakat berPerilaku Hidup Bersih dan Sehat (Fatma, 2008). Berdasarkan beberapa defenisi PHBS adalah upaya untuk mewujudkan kesehatan anggota keluarga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

2.2.1. Indikator-indikator dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Dalam masa kedaruratan, diperlukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk melindungi kesehatan para pengungsi. Indikator-Indikator dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat/ PHBS (KEMENKES, 2012) yaitu:

1. Terus memberikan ASI pada bayi 2. Biasakan cuci tangan pakai sabun 3. Menggunakan air bersih

4. Buang air bersar/ kecil di jamban dan buang sampah di tempatnya 5. Memanfaatkan pelayanan kesehatan

6. Melindungi anak

7. Makan makanan bergizi

8. Tidak merokok di pengungsian 9. Mengelola stress

10.Bermain sambil belajar

Menurut (Karkhi, 2011), Perilaku hidup bersih sehat di Rumah Sakit (PHBS) 1) Tidak membuang sampah sembarangan

2.2.2. Tujuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat

Menurut Fatma (2008), tujuan perilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat sebagai berikut :

1. Masyarakat mampu mengupayakan lingkungan sehat.

2. Masyarakat mampu mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya.

3. Masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada untuk penyembuhan penyakit dan peningkatan kesehatan.

4. Masyarakat mampu mengembangkan upaya kesehatan untuk pencapaian PHBS di rumah tangga.

2.2.3. Manfaat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Menurut Fatma (2008) manfaat PHBS sebagai berikut :

1. Setiap individu meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit

2. Pengeluaran biaya dapat dialihkan untuk pemenuhan gizi, pendidikan, modal usaha dan peningkatan pendapatan keluarga

3. Produktivitas kerja meningkat 4. Anak tumbuh sehat dan cerdas

2.2.4. Manajemen Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

1. Puskesmas

Merupakan pusat kegiatan promosi kesehatan dan PHBS ditingkat kecamatan dengan sasaran baik individu yang datang ke Puskesmas maupun keluarga dan masyarakat di wilayah Puskesmas.

2. Rumah Sakit

Bertugas melaksanakan Promosi Kesehatan dan PHBS kepada individu dan keluarga yang datang ke Rumah Sakit.

3. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten/kota harus dapat mengkoordinasikan dan menyusun kegiatan Promosi Kesehatan dan PHBS diwilayah dengan melibatkan sarana-sarana kesehatan yang ada di kabupaten/kota tersebut.

2.2.5. PHBS dalam Kedaruratan Bencana

PHBS adalah Semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sendiri untuk menolong diri sendiri, keluarga dan masyarakat untuk menjaga, melindungi dan meningkatkan kesehatan. Sementara Kedaruratan bisa berupa konflik di masyarakat, bencana alam, atau wabah penyakit yang biasanya menyebabkan orang menderita, baik karena akibat langsung dari kedaruratan tersebut maupun akibat tidak langsung seperti terjangkit oleh penyakit, malnutrisi, atau tindak kekerasan (Dinkes Kab.Karo, 2012).

orang-orang cacat dan orang-orang berkebutuhan khusus dan orang sakit. Manfaatnya PHBS dalam kedaruratan adalah:

1. Tiap orang dapat menjaga kesehatannya.

2. Masyarakat mampu mengupayakan agar lingkungan tetap sehat. 3. Masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. 4. Anak dapat terlindungi dari kekerasan dan stres.

5. Setiap ada masalah dapat diatasi segera.

Ada kelompok-kelompok tertentu di pengungsian yang menjadi kelompok rentan terkena penyakit dan harus menjadi perhatian. Kelompok rentan tersebut adalah Anak-anak termasuk bayi dan balita, ibu hamil dan ibu menyusui, lansia/orang tua, orang-orang cacat dan orang-orang berkebutuhan khusus dan orang sakit.

Kementrian Kesehatan yang bekerjasama dengan UNICEF mengeluarkan sebuah buku tentang 10 pesan hidup sehat dalam kedaruratan. Buku ini diperuntukkan bagi tenaga medis maupun relawan untuk memudahkan penyampaian informasi atau penyuluhan mengenai pentingnya perilaku hidup bersih pada masa kedaruratan. Sepuluh pesan kedaruratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terus memberikan asi pada bayi 2. Biasakan cuci tangan pakai sabun 3. Menggunakan air bersih

4. Buang air besar/kecil di jamban dan buang sampah di tempatnya

6. Melindungi anak

7. Makan makanan bergizi

8. Tidak merokok di pengungsian

9. Mengelola stres 10. Bermain sambil belajar

2.3. Tanggap Darurat Bencana

2.3.1. Pengertian Tanggap Darurat Bencana

Menurut Pedoman Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana, Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

2.3.2. Manajemen Bencana

Menurut Mary Paker Folet, manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Selain itu, UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Bab I Pasal 1 angka 1, bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Disaster manajemen is ”An applied acience which seeks, by the systematic observation and analysis of disaster, to improve measures relating to prevention,

mitigation, preparedness, emergency response and recovery.” (Carter, 1991: xxiii). Menurut Willian Nick Carter bahwa penanggulangan bencana alam (disaster Manajement) perlu diselenggarakan melalui tahapan-tahapan: persiapan (preparation), penghadangan/penanganan (facing disaster), perbaikan akibat kerusakan (reconstruction), pemfungsian kembali prasarana dan sarana sosial yang rusak (rehabilitation), dan penjinakan gerak alam yang menimbulkan bencana (mitigation).

Manajemen bencana adalah sebuah ilmu pengetahuan terapan yang berupaya meningkatkan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan dengan menggunakan pengamatan dan analisa yang sistematis atas bencana.

pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerja sama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiap-siagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana.

Pasal 33 Undang-Undang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi: a. Prabencana; b.Saat tanggap darurat; dan c. pasca bencana. Selanjutnya Pasal 48 Undang-Undang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;

b. Penentuan status keadaan darurat bencana;

c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d. Pemenuhan kebutuhan dasar;

e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Sementara itu Pasal 49 menyebutkan bahwa pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

a. Cakupan lokasi bencana; b. Jumlah korban;

c. Kerusakan prasarana dan sarana;

e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

a. Pencarian dan penyelamatan korban; b. Pertolongan darurat; dan/atau

c. Evakuasi korban.

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 d meliputi bantuan penyediaan:

a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi; b. Pangan;

c. Sandang;

d. Pelayanan kesehatan; e. Pelayanan psikososial; dan f. Penampungan dan tempat hunian.

2.3.3. Masalah Kesehatan pada Tanggap Darurat Bencana

a. Pelayanan kesehatan korban, yaitu pelayanan untuk mencegah atau mengurangi kecacatan yang diderita oleh korban dengan membuat Pusat Pengendali Kesehatan (PUSDALKES).

b. Pelayanan kesehatan pengungsi, yaitu pelayanan untuk mengendalikan kesehatan lingkungan dan penyakit yang rawan didaerah pengungsian seperti ISPA, Malaria, Diare, dan Campak.

c. Air bersih dan sanitas, merupakan masalah yang sering muncul di daerah bencana. Kurangnya akses air bersih serta sanitasi yang buruk bisa menyebabkan terganggunya kesehatan pengungsi.

d. Pelayanan kesehatan gizi, merupakan hal yang penting untuk dipenuhi karena ketika suatu bencana melanda suatu daerah, itu berarti juga melumpuhkan perekonomian daerah tersebut. Pemenuhan gizi per hari perlu diperhatikan untuk mendukung kelangsungan hidup pengungsi.

e. Pengelolaan obat bencana

f. Kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana g. Penanganan kesehatan jiwa

2.3.4. Promosi Kesehatan pada Masa Tanggap Darurat Bencana

1. Pengawasan dan perbaikan kualitas kesehatan lingkungan

2. Pemberdayaan masyarakat untuk dapat menolong diri sendiri dan keluarganya 3. Penyuluhan Kesehatan dengan lingkup kegiatan:

a) Pengawasan dan perbaikan kualitas air bersih

b) Pengawasan dan perbaikan kualitas sarana pembuangan kotoran c) Pengawasan dan perbaikan pembuangan sampah dan limbah d) Pengendalian vektor

e) Pengawasan hygiene dan sanitasi makanan/minuman f) Tempat penampungan pengungsi/tenda

g) Penyuluh kesehatan lingkungan (PHBS)

Penyelenggaraannya dilakukan sejak sebelum peristiwa keadaan darurat, bencana dan perpindahan penduduk secara besar-besaran terjadi, terjadinya peristiwa sampai tahap pasca peristiwa terjadi.

Penyehatan lingkungan darurat pada situasi darurat, kejadian bencana dan lokasi perpindahan penduduk secara besar-besaran ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pengawasan dan Perbaikan Kualitas Kesehatan Lingkungan Upaya ini dilakukan terhadap:

a. Pengawasan dan perbaikan kualitas sarana dan kualitas air bersih.

dengan mobil tangki air atau dengan cara mengalirkan melalui pipa yang disediakan oleh instansi lain maupun LSM.

Dinas kesehatan kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengawasan dan perbaikan kualitas air yang disediakan bagi pengungsi dengan menggunakan Penjernih Air Cepat (PAC) sehingga air menjadi jernih dan dilakukan desinfeksi air dengan menggunakan Aquatab maupun Kaporit dengan dosis sesuai aturan dan untuk keperluan air minum harus tetap dimasak.

Jumlah air yang disediakan bagi pengungsi sesuai standar adalah: - Pada hari pertama mengungsi, harus tersedia 5 L/org/hari - Hari ke dua dst, harus tersedia 20 L/org/hari

b. Pengawasan dan penyediaan sarana pembuangan kotoran (jamban)

Pengawasan terhadap pembuangan kotoran manusia terutama ditujukan untuk mengurangi pencemaran terhadap sumber/penyediaan air bersih yang ada dari tinja, sedangkan penyediaan sarana dilakukan dengan membuat sarana pembuangan kotoran darurat dengan berkoordinasi dengan instansi pekerjaan umum dan LSM serta melibatkan pengungsi.

Jumlah sarana pembuangan kotoran yang harus disediakan bagi pengungsi adalah : 1 buah jamban bagi 20-100 orang pengungsi.

c. Pengawasan dan pengendalian pembuangan sampah

disamping untuk mengurani risiko pencemaran lingkungan dan mengurangi tingkat kepadatan vektor.

Upaya penyehatan lingkungan darurat yang dilaksanakan adalah menyediakan tempat sampah yang tertutup yang mudah diangkut, dan membuat lubang sampah darurat.

Berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab untuk kebersihan dan LSM serta melibatkan pengungsi, untuk mengangkut sampah lokasi TPA yang ada.

Tempat sampah di tenda-tenda penampungan hendaknya kedap air, anti serangga, dan anti tikus, sampah harus tertutup rapat dengan tutup plastik atau logam. Kapasitas tempat sampah 50-100 liter untuk 25-50 orang. Pembuangan akhir sampah hendaknya dengan pembakaran atau penanaman.

d. Pengawasan dan pengendalian vektor

Vektor di tempat penampungan pengungsi yang perlu mendapat perhatian adalah lalat, tikus dan nyamuk. Upaya yang sangat perlu dilakukan oleh instansi kesehatan adalah perbaikan pembuangan sampah/sisa makanan dan bilaman perlu dilakukan dengan menggunakan insektisida.

e. Pengawasan dan pengamanan makanan dan minuman, temasuk pengolahannya yang disediakan bagi pengungsi bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit melalui makanan/minuman.

Upaya yang perlu dilakukan adalah menjaga kebersihan dalam pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan dan dengan cara-cara penanganan yang benar. Penyimpanan bahan makanan maupun makanan yang matang tidak menjadi bersarangnya vektor dan bibit penyakit.

f. Sanitasi tempat penampungan pengungsi perlu mendapat perhatian, sehingga tidak menjadi tempat berkembangnya penyakit yang ditularkan melalui pernafasan dan udara.

Tempat penampungan minimal harus menyediakan ruang untuk tinggal, tempat menyimpan barang, privasi dan keamanan emosional. Jenis tempat penampungan dapat berupa barak atau tenda. Penyediaan tempat penampungan pengungsi perlu memperhatikan standar minimum, meliputi:

1) Luas tanah:

a) Tempat penampungan (barak) minimum 3,5 m2 b) Tenda dengan ukuran 85 m

/orang 2

2) Fasilitas air bersih dan sanitasi

dapat mengakomodasi 14-25 orang

a) Jamban : 1 (satu) jamban untuk 20 orang b) Pancuran mandi : 1 (satu) unit untuk 50 orang c) Jarak maksimum ke jamban : 50 meter

e) Jarak tendon air ke jamban: 100 meter 3) Pencahayaan : Cukup

2) Pemberdayaan Masyarakat untuk dapat Menolong Dirinya Sendiri dan Keluarganya

Upaya pemberdayaan masyarakat pengungsi ini ditujukan untuk meningkatkan peran mereka dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh mereka sendiri beserta keluarganya dengan cara melibatkan dalam setiap kegiatan penyehatan lingkungan darurat yang dibangun atau dilaksanakan di tempat penampungan khusus.

3) Penyuluhan Kesehatan

Kegiatan penyuluhan ini diarahkan untuk mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat agar pengungsi terhindar dari penularan penyakit baik melalui air, tangan, serangga maupun tanah, dengan menganjurkan:

a. Peningkatan kebersihan pribadi termasuk kebersihan pakaian dengan menggunakan sabun.

b. Cuci tangan sebelum makan dan menjamah makanan c. Cuci tangan setelah buang air besar

Upaya penyehatan lingkungan darurat ini tidak hanya dilaksanakan oleh petugas kesehatan sendiri, melainkan harus bekerjasama dengan lintas program maupun lintas sektor terkait.

2.4. Profil Dinkes Kabupaten Karo 2.4.1. Visi Misi Dinkes Kabupaten Karo

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2011-2015 adalah “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seoptimal mungkin melalui upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau dan berkesinambungan serta didukung perilaku hidup bersih dan sehat untuk menuju Indonesia sehat 2015”.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau pada individu, keluarga dan masyarakat.

2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam lingkungan yang sehat.

3. Menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan berwawasan kesehatan termasuk pendanaan.

Untuk mencapai visi dan misi ditetapkan strategi sebagai berikut: 1. Memantapkan tata kerja dan prosedur kerja

2. Memantapkan ketersediaan sarana penunjang pelayanan kesehatan 3. Meningkatkan system pelayanan kesehatan

5. Terlindunginya masyarakat akibat penyakit lingkungan

6. Meningkatkan pencapaian indikator kesehatan dari kesehatan ibu dan anak 7. Meningkatkan pencapaian indikator kesehatan dari program Gizi dan Usila 8. Meningkatkan pencapaian indikator kesehatan dari program PKM

9. Terlindunginya masyarakat dari kemungkinan penyakit dan gangguan kesehatan akibat obat dan makanan

10.Meningkatnya ketertiban perizinan dan akreditasi sarana yanmed

11.Meningkatkan cakupan perlindungan kesehatan masyarakat melalui JPKM 12.Tersusun dan terlaksananya keserasian pelaksanaan program

13.Meningkatkan secara bermakna usia harapan hidup.

Tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Karo adalah: a. Terwujudnya percepatan menuju Kabupaten Karo Sehat 2015 b. Tercapainya kualitas aparatur dan pelayanan yang diharapkan

c. Tercapainya kualitas kesehtan yang optimal secara individu, masyarakat dan lingkungan

2.4.2. Struktur Dinkes Kabupaten Karo

2.4.3. Tugas dan Fungsi Setiap Bidang Dinkes Kabupaten Karo

Tugas Pokok dan Fungsi dalam Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dapat diuraikan sebagai berikut (Profil Dinkes Kab.Karo, 2012) :

A. Kepala Dinas Kesehatan

Kepala dinas kesehatan mempunyai tugas pokok yaitu:

1. Melaksanakan Tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Bupati dan Sekretaris Daerah).

2. Memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan yang diberikan kepada Unsur-unsur dibawahnya (Kepala bagian umum, Kepala bagian keuangan, Kepala bagian program, dan Kepala bagian lainnya).

Fungsi :

1. Mengadakan Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Kolaborasi, baik dalam Lingkungan Dinas Kesehatan maupun dengan Instansi – instansi lainnya diluar Dinas sesuai dengan Tugas bagian dan Bidang masing-masing.

2. Mengevaluasi seluruh Program dan kegiatan bagian dan Bidang-bidang di Lingkungan Kerja Dinas Kesehatan dan Unit-unit Pelaksanaan Teknis Dinas.

3. Memberikan Laporan Kegiatan Program secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah.

4. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor/Instansi terkait di lingkungan kerja Pemerintah Kab. Karo.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok yaitu: merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta aset.

Fungsi :

1. Penyusunan perencanaan anggaran belanja satuan organisasi di lingkuangan dinas.

2. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan kepustakan.

3. Pelayanan teknis administrasi kepada semua satuan organisasi dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dinas.

4. Pelakasaan koordinasi secara lintas program dan lintas sektor dalam rangka menggariskan kebijakan di bidang tugasnya.

5. Pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan administrasi.

6. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan dinas. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

Urusan Umum

1. Menyusun perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan umum rumahtangga dinas dan UPTnya.

2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang inventaris milik dinas, daerah dan negara.

3. Melaksanakan persiapan rapat-rapat dinas dan arsip serta kehumasan. 4. Melaksanakan penataan administrasi barang inventaris.

5. Melaksanakan pembinaan terhadap petugas kehumasan dan bendahara barang. Urusan Kepegawaian/Nakes

1. Merumuskan kebutuhan pegawai / nakes pada dinas dan UPTnya.

2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian/nakes dan penempatannya. 3. Merencanakan peningkatan sumber daya manusia (SDM) nakes melalui

pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus profesi.

4. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan kesejahteraan pegawai.

5. Melaksanakan pembinaan disiplin pegawai negeri sipil /nakes secara keseluruhan. 6. Melaksanakan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian.

D. Kepala Sub Bagian Keuangan

2. Menyusun/merumuskan ramperda retribusi pelayanan kesehatan. 3. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan bagian tata usaha.

4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan keuangan di lingkungan dinas dan UPTnya.

5. Melaksanakan penataan dan pelaporan administrasi keuangan.

6. Melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi kuangan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

7. Melakukan konsultasi dengan sekretaris dinas atas pelaksanaan penyusunan program/perencanaan dan urusan keuangan.

E. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan (Yankes)

Kepala sub bagian pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu: Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Pelayanan Kesehatan

Fungsi :

1. Merencanakan dan merumuskan program yankes di bidang Promosi Kesehatan dan jaminan pemilihan kesehatan masyarakat.

2. Merencanakan dan merumuskan program farmasi dan alkes.

3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

5. Melaksanakan penataan sistim informasi kesehatan (SIK) di lingkungan bidang yankes.

6. Melaksanakan pembinaan dan monitoring mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya baik pemerintah maupun milik swasta.

7. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan program di lingkungan bidang Yankesmas.

8. Melaksanakan konsultasi dengan kepala dinas terkait dengan tugas pokok dan fungsi bidang Yankesmas.

9. Mengambil kebijaksanaan apabila terjadi masalah/kasus di bidang pembinaan dan pelayanan masyarakat.

10. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan dinas. F. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan

Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu: Melaksanakan sebagian tugas kepala dinas kesehatan dibidang Pemberantasan Penyakit (P2) dan kesehatan lingkungan.

Fungsi :

1. Mengkoordinasikan program P2M-PL secara lintas program maupun lintas sektor. 2. Melakukan pembinaan terhadap wasor di lingkungan P2M-PL.

3. Melakukan penataan sistim informasi manajemen kesehatan (SIK) pada program P2 Kesling .

5. Melakukan konsultasi dengan kepala dinas atas pelaksanaan program/kegiatan P2 Kesling

6. Mengambil kebijaksanaan bila terjadi masalah/kasus luar biasa di bidang P2 Kesling.

Bidang P2 Kesling terdiri dari : 1. Seksi Pemberantasan Penyakit (P2) 2. Seksi Kesehatan Lingkungan G. Kepala Seksi Promkes

Kepala seksi bina PromKes mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

1. Merencanakan dan merumuskan maupun mengkoordinasikan pelaksanaan Promosi Kesehatan dan pesran serta masyarakat secara lintas program dan lintas sektoral dengan melibatkan langsung unsur masyarakat dalam upaya peningkatan status derajat kesehatan masyarakat.

2. Menyusun dan merencanakan secara lebih profesional pengelolaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam menanggulangi masalah kesehatan yang mereka hadapi seperti posyandu, dana sehat, pos obat desa, polindes, poskesdes dan lain-lain.

3. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan untuk memotivasi dan mendorong pembentukan masyarakat untuk berbudaya / berPerilaku Hidup Bersih dan Sehat. 4. Melakukan advokasi dalam pembuatan kebijakan publik yang memberikan

5. Merencanakan, merumuskan maupun mengkoordinasikan pelaksanaan kelembagaan dan kepesertaan JPKM secara lintas program dan lintas sektor dengan tujuan dapat memotivasi masyarakat dalam kepersertaan JPKM.

6. Menyusun dan merencanakan secara lebih profesional pengelolaan JPKM sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, efisien dan efektif serta membina peserta JPKM dan keluarganya dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat.

7. Melakukan advokasi dalam memperoleh persetujuan dan dukungan terhadap kegiatan kelembagaan dan kepesertaan JPKM bagi masyarakat secara luas.

8. Membuat pencatatan dan pelaporan maupun analisa-analisa dalam bidang promosi kesehatan.

9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan.

H. Kepala Seksi Bidang Farmasi dan Alkes

Kepala seksi bidang farmasi dan alkes mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

1. Membuat perencanaan dan merumuskan program Farmamin, dan Alkes. 2. Melaksanakan Pembinaan terhadap Program Farmamin dan Alkes.

3. Melakukan Pengawasan dan pengendalian kepada Fasilitas dan Pengelolaan Kefarmasian, Makanan, Minuman dan peralatan Kesehatan.

5. Mengkoordinasikan Program Farmasi dan Alkes baik Lintas Program maupun Lintas Sektor.

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Farmamin dan Alkes

7. Melaksanakan konsultasi dengan kepala bidang Yankesmas atas pelaksanaan kegiatan farmamin dan alkes.

8. Membuat pencatatan dan pelaporan maupun analisa-analisa di bidang farmasi dan alkes.

9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Yankesmas maupun oleh Kepala Dinas Kesehatan.

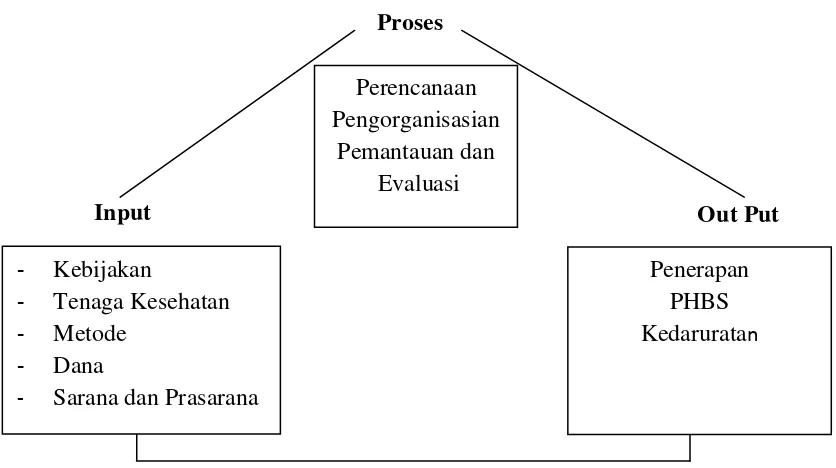

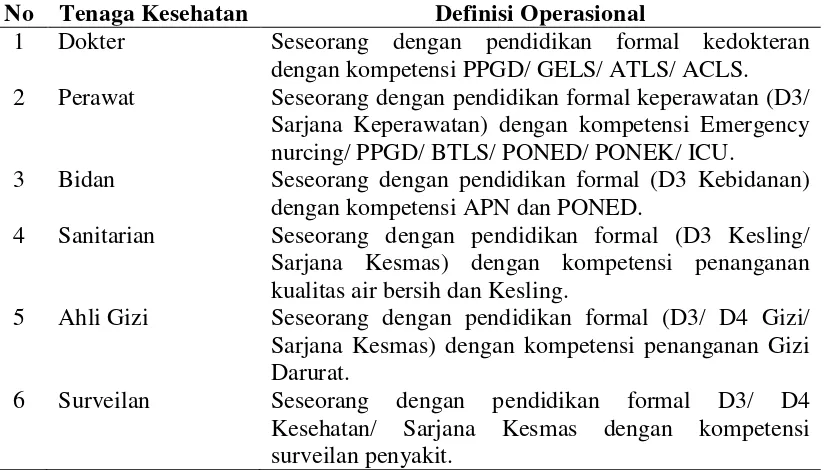

[image:62.612.114.532.398.632.2]2.5 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

- Kebijakan

- Tenaga Kesehatan - Metode

- Dana

- Sarana dan Prasarana

Perencanaan Pengorganisasian

Pemantauan dan Evaluasi

Penerapan PHBS Kedaruratan

Input

Proses

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa kerangka penelitian ini di lakukan berdasarkan metode input, proses dan output manajemen promosi kesehatan khususnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masa tanggap darurat erupsi Gunung Sinabung tahun 2014 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.

Adapun yang dinilai dari komponen input meliputi:

1. Kebijakan adalah seluruh aktivitas pemerintah yang dilakukan oleh badan/ kantor pemerintah, secara langsung ataupun tidak langsung, dan berpengaruh pada masyarakat/ individu/kelompok.

2. Tenaga Kesehatan merupakan komponen yang diperlukan dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kondisi tanggap darurat bencana. 3. Metode dan Media. Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam melakukan Promosi Kesehatan PHBS. Sedangkan media adalah suatu alat atau bahan yang digunakan selain metode dalam menyampaikan pesan-pesan promosi kesehatan. Metode dan media yang dipilih harus disesuaikan dengan kelompok sasaran yang dituju dengan mempertimbangkan perilaku, budaya atau kebiasaan mereka agar keberhasilan dari Promosi Kesehatan tersebut tercapai.

4. Dana merupakan kebutuhan finansial untuk suatu program atau kegiatan yang ingin dilaksanakan. Kebutuhan dana ini sangatlah penting dalam melancarkan promosi kesehatan PHBS yang dirancang.

Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Yang dinilai dari komponen proses meliputi:

1. Perencanaan adalah suatu proses penganalisaan dan pemahaman dari suatu sistem, merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, memperkirakan kemampuan yang dimiliki, menguraikan segala kemungkinan rencana kerja yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan umum dan tujuan khusus tersebut, menganalisa efektifitas dari pelbagai rencana kerja ini, memilih satu diantaranya yang dipandang paling baik, menyusun perincian dari rencana kerja terpilih secara lengkap agar dapat dilaksanakan, dan mengikatnya dalam suatu sistem pengawasan yang terus menerus dalam rangka dapat dicapainya hubungan optimal antara rencana kerja itu dengan sistem yang ada.

2. Pengorganisasian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolong-golongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, penetapan tugas-tugas dan wewenang seseorang, dan pendelegasian wewenang dalam rangka mencapai tujuan.

3. Pemantauan Penggerakan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas mempengaruhi orang lain agar mereka suka melaksanakan usaha-usaha kearah pencapaian sasaran/tujuan administrasi.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan studi fenomenologi yaitu penelitian yang memahami makna dan mendeskripsikan latar untuk Manajemen Promosi Kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masa tanggap darurat di lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Sinabung 2014. 3.1. Pendekatan Penelitian

Menurut Notoatmodjo (2005), metode dan media yang digunakan dalam Promosi Kesehatan disesuaikan dengan kondisi sasaran, tempat dan waktu pelaksanaan sehingga menggugah “awareness” atau kesadaran masyarakat terhadap suatu inovasi yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap perubahan perilaku.

Penelitian ini dilakukan di Dinas kesehatan dan BNPB di lokasi pengungsian bencana erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo dari bulan Januari sampai Juli 2014.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas kesehatan, Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan.

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu : 3.4. Teknik Pengumpulan Data

1) Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) kepada informan dengan berpedoman pada panduan pertanyaan yang telah dipersiapkan. Informan diwawancarai pada waktu yang berbeda, untuk itu peneliti menggunakan alat bantu berupa alat tulis, kamera digital, tipe recorder alat untuk perekam, dan pedoman wawancara.

2) Data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi, dokumen SK Bupati Kab. Karo, SK Ka.Dinkes Kab. Karo tentang Satuan Tugas Tim Kesehatan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gunung Sinabung, Profil dinkes Kab.Karo Tahun 2012, Laporan Dinkes Kab.Karo pada masa tanggap darurat.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Metode Wawancara

informan yang terlibat, yaitu Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas kesehatan, Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan. 2. Metode Observasi

Pada penelitian ini yang diobservasikan adalah mengenai kegiatan Manajemen Promosi Kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masa tanggap darurat di lokasi pengungsian erupsi Gunung Sinabung tahun 2014.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi dan Suwandi, 2008). Jenis dokumentasi yang digunakan peneliti ini berupa foto, laporan penelitian Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan dokumen analisis peneliti.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang ditanyakan kepada informan (Notoadmodjo, 2005).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrasian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsungdari awal sampai akhir penelitian dilakukan. Dalam proses ini peneliti mencari data yang benar-benar valid.

2. Display Data

Display data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan untuk mendapatkan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Verifikasi Data

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Karo Sebelum Tanggap Darurat 4.1.1 Keadaan Geografis dan Kependudukan

Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi Bukit Barisan memiliki dua gunung berapi aktif sehingga rawan gempa vulkanik. Secara geografis terletak diantara 2050’ – 3019’ LU dan 97055’ – 980

1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang.

38’ BT. Dua gunung berapi aktif terletak di wilayah ini sehingga rawan gempa vulkanik. Wilayah Kabupaten Karo berada pada ketinggian 120-1400 meter diatas permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Samosir. 3) Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). 4) Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten

Simalungun.