RINGKASAN

Deni Irawan : Potensi Pengembangan Tanaman Apel (Malus sylvestris Mill) Berdasarkan Aspek Agroklimat di Jawa Timur, di bawah bimbingan Ir. Heny Suharsono, MS.

Latar belakang penelitian ini adalah masih tingginya jumlah import buah-buahan Indonesia. Besarnya impor produk hortikultura khususnya buah segar menunjukan bahwa produksi dalam negeri belum mampu memberi kontribusi dalam pemenuhan kebutuhannya. Buah apel merupakan salah satu buah-buahan yang memiliki ketergantungan pada impor

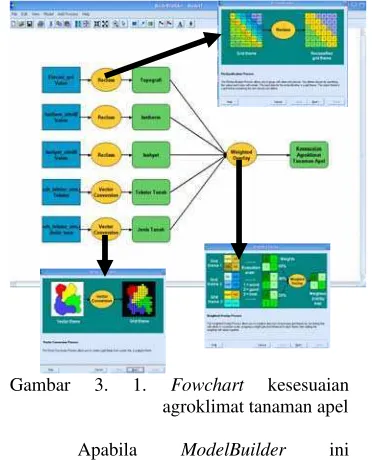

Pada penelitian ini penentuan kesesuaian agroklimat untuk tanaman apel dilakukan dengan menggunakan ModelBuilder yang merupakan ekstensi dari ArcView 3. 3. Tahap pertama adalah merubah seluruh data menjadi format grid kemudian data tersebut direklasifikasi. Selanjutnya adalah membuat flowchart kesesuaian iklim dan tanah untuk tanaman apel. Kemudian dilakukan proses overlay dengan pemberian pembobotan (Weighted Overlay Process) pada masing-masing parameter. Pada penelitian ini nilai pembobotnya diasumsikan sama artinya masing-masing parameter mempunyai pengaruh yang sama terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman apel.

Peta yang dihasilkan terdiri dari peta kesesuaian tanah, kesesuaian iklim, serta peta kesesuaian iklim dan tanah (agroklimat). Berdasarkan kesesuaian iklim, luas wilayah sangat sesuai (S1) 47.608,61 ha, sesuai (S2) 843.164,87 ha, dan sesuai marjinal (S3) 3.822.150,42 ha dan yang tidak cocok (N) 38.743,56 ha. Untuk kesesuaian tanah, luas wilayah sangat sesuai (S1) 1.183.952,19 ha, sesuai (S2) 3.036.728,79 ha, dan sesuai marjinal (S3) 518.326,29 ha. Untuk kesesuaian iklim dan tanah, luas wilayah sangat sesuai (S1) 72.890,42 ha, sesuai (S2) 1.405.931,46 ha, dan sesuai marjinal (S3) 294.0570,33 ha. dan yang tidak cocok (N) 417.314,08 ha.

Selain kabupaten Malang ternyata di propinsi Jawa Timur masih terdapat beberapa daerah yang juga berpotensi untuk pengembangan tanaman apel diantaranya adalah: kabupaten Bondowoso, kabupaten Ponorogo, kabupaten Banyuwangi, kabupaten Kediri, kabupaten Situbondo dan juga kabupaten Magetan. Semua kabupaten itu wilayahnya sesuai berdasarkan unsur agroklimatnya, akan tetapi tidak semua wilayah yang sesuai dapat diarahkan menjadi area perkebunan apel, karena harus memperhitungkan untung–rugi yang didapat para petani.

0 20000 40000 60000 80000 100000 Volume import (Ton) ApelJeruk Mandarin PearAnggurJeruk Orange DurianBuah segar lain Jenis Buah

Perbandingan volume import buah apel dengan buah segar lainya 2000 2001 2002 2003 I. PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Komoditas hortikultura sudah dipandang sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru dalam sektor pertanian, karena memiliki potensi pasar yang tinggi. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, maka permintaan masyarakat terhadap produk hortikultura di dalam negeri diperkirakan akan meningkat. Buah-buahan merupakan komoditas hortikultura selain sayuran, tanaman hias dan tanaman obat yang mempunyai peranan penting dalam hal pemenuhan gizi masyarakat dan potensi ekonomi.

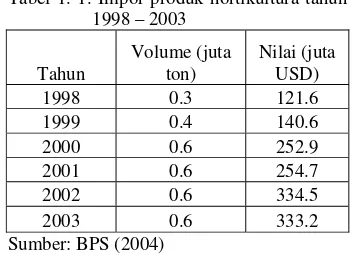

Permintaan buah-buahan

berdasarkan proyeksi Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menunjukan kenaikan sebesar 6,5 % untuk periode tahun 2000 – 2005 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 6,8 % untuk periode 2005 – 2010 dan 6,9 % untuk periode 2010 – 2015 (Ardiansyah, 1997). Sayangnya pemenuhan kebutuhan buah-buahan ini tidak hanya mengandalkan produksi lokal tetapi juga produk impor. Berikut ini adalah nilai impor produk hortikultura selama kurun waktu 1998 – 2003.

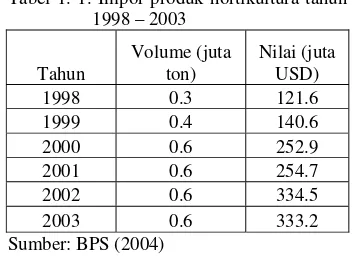

Tabel 1. 1. Impor produk hortikultura tahun 1998 – 2003

Tahun

Volume (juta ton)

Nilai (juta USD)

1998 0.3 121.6 1999 0.4 140.6 2000 0.6 252.9 2001 0.6 254.7 2002 0.6 334.5 2003 0.6 333.2 Sumber: BPS (2004)

Besarnya impor produk hortikultura khususnya buah segar menunjukan bahwa produksi dalam negeri belum mampu memberi kontribusi dalam pemenuhan kebutuhannya, jika Indonesia terpaksa harus terus mengimpor, alangkah sia-sianya potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat banyak ini. Untuk mendorong peningkatan produksi dan mutu buah dalam negeri, selama beberapa tahun terakhir Direktorat Jendral Bina Produksi

dimana secara keseluruhan program ini mendorong peningkatan produksi dan mutu buah yang mencakup salah satunya adalah perluasan areal tanam di wilayah sentra, karena hanya dengan memproduksi buah yang bermutu tinggi dalam jumlah yang cukup, maka Indonesia dapat membendung masuknya buah impor.

Buah apel sebagai salah satu buah-buahan yang memilik ketergantungan pada impor merupakan komoditas yang paling banyak dibutuhkan masyarakat, hal ini bisa dilihat dari tingginya nilai impor buah apel dibandingkan dengan buah impor lainnya seperti jeruk mandarin, pir, anggur, jeruk orange, durian dan buah segar lainnya.

Gambar 1. 1. Perbandingan Volume impor apel dibanding buah segar lain Indonesia tahun 2000 – 2003 (Ton).

Sumber: BPS (2004)

Pengembangan apel di Indonesia belum begitu pesat sebagaimana yang diharapkan, bahkan pada beberapa tempat justru mengalami penurunan yang serius. Beberapa faktor penyebabnya selain minimnya produksi dan mutu, tingginya organisme pengganggu tanaman dan keterbatasan kemampuan serta sumberdaya manusia adalah keterbatasan wilayah agroklimat yang sesuai (Dirjen BPH, 2004).

pengembangan apel masih dapat ditingkatkan mengingat wilayah Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya yang masih luas dengan sumberdaya alam yang mendukung.

Melakukan perluasan lahan pertanian sendiri tidak dapat diterapkan di sembarang daerah, karena setiap daerah memiliki karakteristik lahan yang berbeda sehingga tidak semua tanaman dapat tumbuh di daerah tersebut. Diperlukan sumberdaya alam seperti iklim dan tanah yang harus diperhatikan untuk melakukan ekstensifikasi. Salah satu cara untuk menentukan lokasi yang sesuai bagi pengembangan tanaman apel adalah dengan memperhatikan aspek agroklimatnya yaitu faktor iklim yang meliputi curah hujan , suhu, dan radiasi. Ketiga faktor tersebut sangat menentukan pertumbuhan, perkembangan, dan produksi tanaman. Faktor tanah yang perlu diperhatikan adalah sifat fisik, kimia dan topografi daerah.

I. 2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan daerah lain di Jawa Timur selain kabupaten Malang yang berpotensi bagi pengembangan tanaman apel berdasarkan kesesuaian agroklimatnya.

1. 3. Asumsi

II. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Agronomi Tanaman Apel

Apel dalam ilmu botani disebut Malus sylvestris Mill. Apel merupakan tanaman buah tahunan yang berasal dari daerah Asia Barat dengan iklim sub tropis. Di Indonesia apel telah ditanam sejak tahun 1934 hingga saat ini. Tanaman apel mulai berkembang setelah tahun 1960, terutama jenis Rome Beauty.

Menurut sistematika, tanaman apel termasuk dalam:

1) Divisio : Spermatophyta 2) Subdivisio : Angiospermae 3) Klas : Dicotyledonae 4) Ordo : Rosales 5) Famili : Rosaceae 6) Genus : Malus

7) Spesies : Malus sylvestris Mill Dari spesies Malus sylvestris Mill ini, terdapat bermacam-macam varietas yang memiliki ciri-ciri atau kekhasan tersendiri. Beberapa varietas apel unggulan antara lain: Rome Beauty, Manalagi, Anna, Princess Noble dan Wangli/Lali jiwo.

Gambar 2. 1. Apel (Malus sylvestris Mill) Sumber: warintek.ristek

Seluruh kultivar apel yang ditanam di Indonesia pada kenyataannya adalah introduksi dari luar negeri. Jenis Rome Beauty merupakan kultivar yang paling banyak ditanam, hampir sekitar 70 % dari total populasi apel di Malang. Tanaman apel di Indonesia dapat dipanen 2 kali setahun, tetapi produksinya selain dipengaruhi oleh umur tanaman juga dipengaruhi oleh musim. Berdasarkan data yang didapat dari Balai Penelitian Hortikultura Malang, produksi apel jenis Rome Beauty pada musim penghujan lebih sedikit yaitu sekitar 2, 44 kg/pohon/musim, dibandingkan dengan musim kemarau yang bisa mencapai 12,25 kg/pohon/musim. Rendahnya produksi pada musim hujan disebabkan oleh air hujan yang menimpa bunga yang sedang mekar yang

2. 2. Teknik Budidaya Tanaman Apel Budidaya tanaman apel dilakukan secara bertahap mulai dari pembibitan hingga pemanenan. Perbanyakan tanaman apel dilakukan secara vegetatif dan generatif. Perbanyakan yang baik dan umum dilakukan adalah perbanyakan vegetatif, sebab perbanyakan generatif memakan waktu lama dan sering menghasilkan bibit yang menyimpang dari induknya. Berikutnya adalah pengolahan media tanam, yang pertama dilakukan adalah persiapan pengolahan tanah dan pelaksanaan survei. Tujuannya untuk mengetahui jenis tanaman, kemiringan tanah, keadaan tanah, menentukan kebutuhan tenaga kerja, bahan paralatan dan biaya yang diperlukan.

Tanaman apel dapat ditanam secara monokultur maupun intercroping. Intercroping hanya dapat dilakukan apabila tanah belum tertutup tajuk-tajuk daun atau sebelum 2 tahun. Tapi pada saat ini, setelah melalui beberapa penelitian intercroping pada tanaman apel dapat dilakukan dengan tanaman yang berhabitat rendah, seperti cabai, bawang dan lain-lain. Tanaman apel tidak dapat ditanam pada jarak yang terlalu rapat karena akan menjadi sangat rimbun yang akan menyebabkan kelembaban tinggi, sirkulasi udara kurang, sinar matahari terhambat dan meningkatkan pertumbuhan penyakit. Jarak tanam yang ideal untuk tanaman apel tergantung varietas. Untuk varietas Manalagi dan Prices Noble adalah 3-3.5 x 3.5 m, sedangkan untuk varietas Rome Beauty dan Anna dapat lebih pendek yaitu 2-3 x 2.5-3 m.

Penanaman apel dilakukan baik pada musim penghujan atau kemarau (di sawah). Untuk lahan tegal dianjurkan pada musim hujan. Pemeliharaan Tanaman dilakukan beberapa tahap yaitu: penjarangan dan penyulaman, penyiangan, pembubunan dan perempalan/pemangkasan serta pemupukan. Untuk pemupukan biasanya pupuk yang diberikan pada pengolahan lahan adalah pupuk kandang sebanyak 20 kg per lubang tanam yang dicampur merata dengan tanah, setelah itu dibiarkan selama 2 minggu.

cara menyirami tanaman sekurang-kurangnya 2 minggu sekali dengan cara dikocor.

Pada umumnya buah apel dapat dipanen pada umur 4-5 bulan setelah bunga mekar, tergantung pada varietas dan iklim. Rome Beauty dapat dipetik pada umur sekitar 120-141 hari dari bunga mekar, Manalagi dapat dipanen pada umur 114 hari setelah bunga mekar dan Anna sekitar 100 hari. Tetapi, pada musim hujan dan tempat lebih tinggi, umur buah lebih panjang.

Pemanenan paling baik dilakukan pada saat tanaman mencapai tingkat masak fisiologis (ripening), yaitu tingkat dimana buah mempunyai kemampuan untuk menjadi masak normal setelah dipanen. Ciri masak fisiologis buah adalah: ukuran buah terlihat maksimal, aroma mulai terasa, warna buah tampak cerah segar.

Periode panen apel adalah enam bulan sekali berdasarkan siklus pemeliharaan yang telah dilakukan. Produksi buah apel sangat tergantung dengan varietas, secara umum produksi apel adalah 6-15 kg/pohon (Suhardjo, 1985).

Dalam Nugroho (2001) dinyatakan bahwa gangguan pada tanaman apel disebabkan oleh hama maupun penyakit. Beberapa hama dan penyakit yang menyerang tanaman apel seperti pada tabel 2. 1.

Tabel 2. 1. Jenis Hama yang menyerang tanaman apel

HAMA Kutu hijau (Aphis pomi Geer)

Tungau, Spinder mite, cambuk merah (Panonychus Ulmi)

Trips

Ulat daun (Spodoptera litura)

Serangga penghisap daun (Helopelthis Sp) Ulat daun hitam (Dasychira Inclusa Walker) Lalat buah (Rhagoletis Pomonella)

Selain hama tersebut, tanaman apel

juga sering terkena penyakit embun tepung

(Powdery Mildew), penyebabnya adalah

Padosphaera leucotich Salm. Dengan stadia

imperfeknya adalah oidium Sp. Mempunyai

gejala: (1) pada daun atas tampak putih,

tunas tidak normal, kerdil dan tidak berbuah;

(2) pada buah berwarna coklat, berkutil

coklat.

Penyakit bercak daun (Marssonina coronaria J.J. Davis). Gejala: pada daun umur 4-6 minggu setelah perompesan terlihat bercak putih tidak teratur, berwarna coklat, permukaan atas timbul titik hitam, dimulai dari daun tua, daun muda hingga seluruh bagian gugur.

Penyakit kanker (Botryosphaeria Sp.). Gejala: menyerang batang/cabang (busuk, warna coklat kehitaman, terkadang mengeluarkan cairan), dan buah (becak kecil warna cokelat muda, busuk, mengelembung, berair dan warna buah pucat.

Busuk buah (Gloeosporium Sp.). Gejala: bercak kecil cokelat dan bintik-bintik hitam berubah menjadi orange.Busuk akar (Armilliaria Melea). Gejala: menjerang tanaman apel pada daerah dingin basah, ditandai dengan layu daun, gugur, dan kulit akar membusuk.

2.3. Produksi Apel di Indonesia

Sentra utama apel di Indonesia adalah di Jawa Timur, areal penyebaran pengembangannya terletak di daerah Tumpang, Ponco kusumo, Nongko Jajar, dan Jonggo serta dibeberapa tempat lainnya dalam frekuensi kecil.

Populasi tanaman apel tropis di sentra utama propinsi Jawa Timur mencapai lebih dari 5 juta pohon. Angka produksi cenderung meningkat dalam waktu beberapa tahun terakhir, meskipun dihadapkan pada berbagai masalah seperti mahalnya pupuk dan pestisida, gangguan alam berupa abu gunung semeru dan lain sebagainya (Komarudin, 2005).

2. 4. Beberapa aspek penting untuk kesesuaian agroklimat tanaman apel 2. 4. 1. Suhu Udara

Tanaman apel di Indonesia merupakan introduksi dari daerah subtropik, agar dapat ditanam di daerah tropis seperti Indonesia maka akan lebih cocok ditanam di daerah pegunungan, dimana suhu udara menyamai suhu udara di daerah subtropik. Di daerah tropis secara umum berlaku bahwa suhu udara menurun 0.6oC tiap naik 100 mdpl.

apel adalah sebagai berikut: rata-rata temperature berkisar antara 10 sampai 35°C dan yang optimum sekitar 16 sampai 27°C (Suhardjo, 1985).

Tanaman apel membutuhkan cahaya matahari yang cukup antara 50-60% setiap harinya, terutama pada saat pembungaan.

2. 4. 2. Curah Hujan

Hujan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman apel baik secara langsung dalam hal pemenuhan kebutuhan air bagi tanaman yang bervariasi menurut fase perkembangan tanaman, kondisi iklim dan tanah, maupun secara tidak langsung melalui pengaruh terhadap kelembaban udara dan tanah serta radiasi matahari. Ketiga faktor lingkungan fisik tersebut erat kaitannya dengan penyerapan air dan hara serta penyakit tanaman.

Curah hujan yang ideal bagi pertumbuhan tanaman apel adalah 1.000-2.600 mm/tahun dengan hari hujan 110-150 hari/tahun. Dalam setahun banyaknya bulan basah adalah 6-7 bulan dan bulan kering 3-4 bulan. Curah hujan yang tinggi saat berbunga akan menyebabkan bunga gugur sehingga tidak dapat menjadi buah (Suhardjo, 1985).

2. 4. 3. Tanah

Tanaman apel tumbuh dengan baik pada tanah yang bersolum dalam, mempunyai lapisan organik tinggi, dan struktur tanahnya remah dan gembur, mempunyai aerasi, penyerapan air, dan porositas baik, sehingga pertukaran oksigen, pergerakan hara dan kemampuan menyimpanan airnya optimal.

Tanah yang cocok untuk tanaman apel adalah Latosol, Andosol dan Regosol (Warintek.ristik.go.id), Tanaman sangat butuh sejumlah pupuk yang cukup banyak pada masa pertumbuhannya, dan kandungan air tanah yang dibutuhkan adalah air tersedia. Dalam pertumbuhannya tanaman apel membutuhkan kandungan air tanah yang cukup

2. 5. Pewilayahan Tanaman dan Evaluasi Lahan

Pewilayahan tanaman merupakan salah satu metode evaluasi lahan yang mengidentifikasi lahan yang dapat

lahan terhadap tanaman dan diperoleh lahan yang potensial untuk pengembangan tanaman (Komarudin, 1998).

Evaluasi lahan merupakan bagian dari proses perencanaan tataguna tanah dan juga suatu proses dalam menduga potensi lahan tertentu baik untuk pertanian maupun non pertanian. Potensi suatu wilayah untuk suatu pengembangan pertanian pada dasarnya ditentukan oleh kecocokan antara sifat fisik lingkungan yang mencakup iklim, tanah, lereng, topografi dan persyaratan penggunaan lahan atau syarat tumbuh tanaman. Inti dari evaluasi kesesuaian lahan adalah membandingkan persyaratan yang diminta oleh tipe penggunaan lahan yang akan diterapkan, dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh lahan yang digunakan. Dengan cara ini maka akan diketahui potensi lahan atau kelas kesesuaian untuk jenis penggunaan lahan tersebut.

2. 6. Sistem Informasi Geografis

III. METODOLOGI

3. 1. Bahan dan Alat.

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1) Data iklim propinsi Jawa Timur berupa curah hujan dan suhu rata-rata bulanan yang dipetakan. 2) Peta tanah tinjau skala 1 : 500000

(Puslitanak) dan data topografi propinsi Jawa Timur.

3) Peta penunjang lainnya seperti peta penutupan lahan Jawa Timur tahun 2002 (LAPAN) dan peta administrasi daerah Jawa Timur. 4) Seperangkat PC (Personal

Computer) dan perangkat lunak (software) pengolah kata, ArcView 3.3, Surfer Mapping system, dan Adobe PhotoShop 6.0.

3. 2. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian dilaksanakan sejak bulan Agustus 2006 sampai dengan Desmber 2006 di Laboratorium Agrometeorologi Departemen Geofisika dan Meteorologi, IPB.

3.3. Metode

Sebagai langkah awal, yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

a ). Pengumpulan Data dan study Pustaka. Study pustaka dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi mengenai tanaman apel baik itu kriteria tanaman dan juga syarat tumbuh tanaman apel. Selanjutnya adalah penyediaan data spasial berupa peta iklim dan tanah. Kegiatan ini mencakup pengumpulan dan pembuatan peta spasial curah hujan, suhu, tanah, dan kelerengan.

b ). Penentuan Tingkat Kesesuaian Iklim. Tingkat kesesuaian iklim tanaman apel didasarkan dari data iklim propinsi Jawa Timur yang berupa curah hujan tahunan dan suhu udara rata-rata bulanan selama 10-20 tahun pengamatan.

Suhu udara rata-rata diduga dengan menggunakan persamaan Braak dalam Khomarudin (1998) dengan memodifikasi suhu acuannya berdasarkan data dari stasiun acuan, yaitu:

T = Tst + 0,0061(hst – h)

pada 0 < h > 2000 mdpl …(1) T = Tst + 0,0052(hst – h)

hst = Ketinggian stasiun (625 mdpl) Stasiun acuan yang digunakan adalah stasiun Karangploso.

Setelah itu kedua data tersebut direklasifikasi berdasarkan pada kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman apel yang disusun oleh Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (Puslitanak) yang telah dimodifikasi (Lampiran 1). Modifikasi ini sendiri dilakukan untuk menambah ketelitian dari hasil yang akan diperoleh, modifikasi yang dilakukan berupa perubahan selang kecocokan dari suhu, dimana selang suhu yang disusun oleh Pusat Penelitian Tanah dan agroklimat (Puslitanak) dianggap kurang representatif karena terlalu besar.

Selanjutnya dari data curah hujan dan suhu tersebut akan didapat peta isohyet dan peta isotherm. Setelah melakukan proses overlay dari kedua peta tesebut diperoleh informasi yang berupa peta tingkat kesesuaian iklim tanaman apel di Jawa Timur.

c ). Penentuan Kesesuaian Tanah

Parameter yang diuji dalam penentuan kelas kesesuaian tanah adalah kelerengan dan jenis tanah. Penentuan kelas kesesuaian untuk tanaman apel disusun sama seperti pada proses penentuan tingkat kesesuaian iklim.

d ). Penentuan Kesesuaian Agroklimat Pewilayahan tanaman tidak dapat dilihat hanya dari segi iklim maupun tanah secara terpisah, namun perlu adanya penggabungan kedua aspek tersebut.

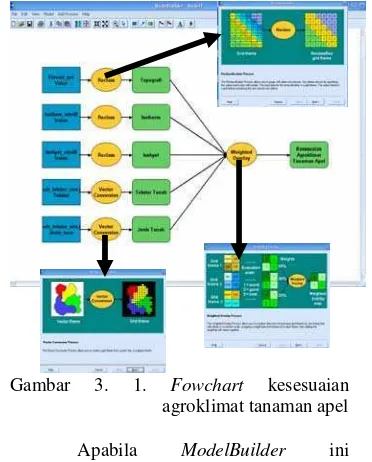

Gambar 3. 1. Fowchart kesesuaian agroklimat tanaman apel

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1. Keadaan Daerah Propinsi Jawa Timur

Jawa Timur terletak antara 110o.57” – 115o57” BT dan Garis Lintang 5o 37” LS dan 8o48” LS dengan luas wilayah 4.836.049 ha. Secara umum Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dengan proporsi lebih luas hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Propinsi Jawa Timur dan wilayah Kepulauan Madura yang hanya sekitar 10 % saja. Batas-batas wilayah propinsi Jawa Timur sebagai berikut : Sebelah utara dengan laut Jawa, sebelah selatan dengan Samudra Indonesia, sebelah barat dengan propinsi Jawa Tengah, dan sebelah timur dengan Selat Bali / Propinsi Bali.

Gambar 4. 1. Peta Propinsi Jawa Timur

Berdasarkan sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai iklim tipe D. Kelembaban udara berkisar antara 40 % hingga 97 %. Curah hujan rata – rata antara 1.500 mm/tahun sampai dengan 2.700 mm/tahun dan suhu rata – rata di wilayah Jawa Timur berada pada kisaran 15,2 °C (minimum) dan 34,2 °C (maksimum).

Daerah Jawa Timur memiliki tanah yang subur, Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanahnya adalah banyaknya gunung berapi yang masih aktif serta aliran sungai yang cukup besar. Tekstur tanah mulai dari sangat halus sampai sedang sehingga cocok untuk pertanian dan perkebunan.

4. 2. Kesesuaian Iklim untuk Tanaman

Tanaman apel dapat tumbuh dan berbuah baik pada ketinggian 700-1200 mdpl. dengan ketinggian optimal 1000-1200 mdpl (Kusumo, 1974). Kondisi tersebut memungkinkan tanaman apel dapat tumbuh, berkembang, dan berproduksi dengan baik karena faktor ketersediaan air yang cukup.

Sedangkan faktor suhu udara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman apel karena suhu merupakan unsur utama dalam aktivitas fisiologis, pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Faktor curah hujan dan suhu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman apel. Sedangkan penyinaran matahari merupakan faktor yang lebih bersifat peransang pembungaan.

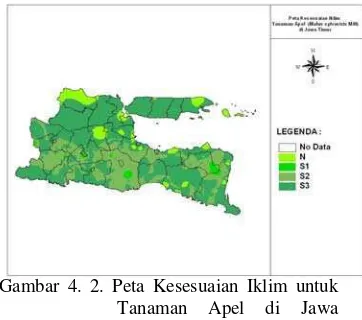

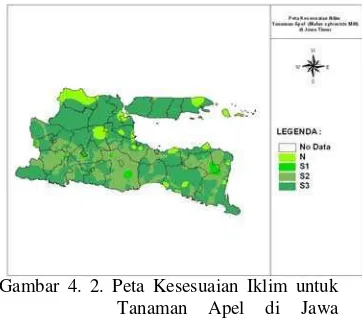

Gambar 4. 2. merupakan peta kesesuaian iklim untuk tanaman apel. Terdapat tiga kelas kesesuaian yaitu sangat sesuai (S1), sesuai (S2), dan sesuai marjinal (S3). Gradasi warna menunjukan kelas S1, S2, dan S3.

Gambar 4. 2. Peta Kesesuaian Iklim untuk Tanaman Apel di Jawa Timur

Dari peta kesesuaian iklim yang dihasilkan, dapat dilihat terdapat banyak daerah-daerah yang memiliki tingkat kesesuaian yang rendah, hal ini lebih disebabkan karena daerah-daerah tersebut memiliki suhu rata-rata yang lebih tinggi dari nilai kriteria kecocokan suhu tanaman apel yang digunakan, keadaan ini juga merupakan faktor pembatas bagi daerah-daerah yang berada di dataran rendah untuk mengembangkan budidaya tanaman apel.

Wilayah yang memiliki kelas kesesuaian S1 terluas adalah kabupaten Malang yaitu 11.820,07 ha (Lampiran 3), sedangkan daerah yang kelas S1 terkecil adalah Kodya Kediri yaitu 328,34 ha. Kabupaten Malang memiliki kelas S1 paling luas sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah Malang memiliki tingkat kesesuaian iklim yang sangat sesuai untuk tanaman apel, hal ini lebih menegaskan alasan mengapa sentra produksi apel di Indonesia ada di daerah tersebut.

Luas kelas iklim kelas S2 atau sesuai ada sekitar 843.164,87 ha atau 17,7 % dari total luas wilayah kajian. Kabupaten Malang merupakan daerah kelas S2 terluas yaitu sekitar 186.494,41 ha dan yang terkecil adalah Madiun yaitu sebesar 22.655,13 ha (Lampiran 3). Sedangkan luasan kelas iklim S3 sangat banyak juga yaitu sekitar 3.822.150,42 atau 80.4% dari total luasan wilayah kajian Daerah yang tidak cocok sama sekali atau kelas N hanya sedikit yaitu sekitar 38743.56 atau 0.8 % dari luas total seluruh wilayah kajian, dan kabupaten Sumenep merupakan daerah dengan kelas N terbesar yaitu 17401.77 ha (Lampiran 3). Kesesuaian iklim sangat berkorelasi dengan ketinggian sehingga daerah yang termasuk kedalam S3 atau N dapat dipastikan berada di daerah yang memiliki topografi yang relatif rendah, sebagai contoh daerah Sumenep yang memilki tingkat kesesuaian iklim N terbesar, berada di daerah Pantai utara jawa. Untuk itu peta topografi dimasukkan juga pada parameter kesesuaian yang digunakan.

Terlepas dari hal diatas maksud utama penggunaan topografi sebagai parameter kesesuaian, adalah untuk menyeimbangkan selang dan data suhu yang digunakan.

Tabel 4. 1.Luas Potensi Pengembangan Tanaman Apel Berdasarkan Kesesuaian Iklim di Jawa Timur. Kelas Kesesuaian Luas Lahan (Ha) % Luas Lahan

N 38743.56 0.8

S1 47608.61 1.0

S2 843164.87 17.7

S3 3822150.42 80.4

Total 4751667.46 100

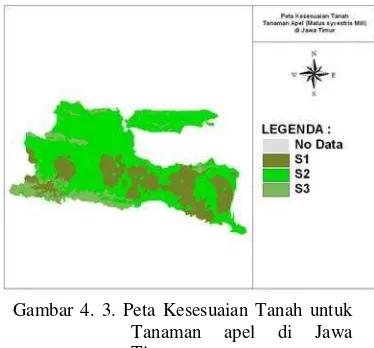

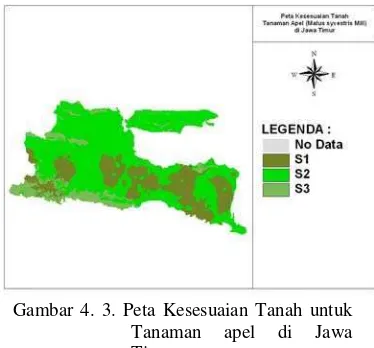

4. 3. Kesesuaian Tanah untuk Tanaman apel di Propinsi Jawa Timur.

Parameter yang diuji dalam menentukan kelas kesesuaian tanah adalah jenis tanah dan tekstur. Tanaman apel sendiri dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang bersolum dalam, mempunyai lapisan organik tinggi, dan struktur tanahnya remah dan gembur, mempunyai aerasi, penyerapan air, dan porositas baik, sehingga pertukaran oksigen, pergerakan hara dan kemampuan menyimpanan airnya optimal. Adapun tanah yang sangat cocok untuk tanaman apel adalah Latosol, Andosol dan Regosol.

Berikut adalah hasil pemetaan kesesuian tanah untuk tanaman apel

Gambar 4. 3. Peta Kesesuaian Tanah untuk Tanaman apel di Jawa Timur.

Secara umum daerah di Jawa Timur memiliki tingkat kesesuaian tanah yang baik dimana luas keseluruhan yang tanahnya memiliki kelas S1 di Jawa Timur yaitu sekitar 1.1839.52,19 ha atau sekitar 24.98 % dari total luas keseluruhan. Kabupaten Jember (Lampiran 4) merupakan daerah yang memiliki kondisi sangat sesuai (S1) terluas yaitu 201.169,18 ha sedangklan kabupaten Malang hanya sekitar 158915.24 ha dan kabupaten Bangkalan adalah daerah yang memiliki kelas S1 terkecil sekitar 1.010,05 ha (Lampiran 4).

Tabel 4. 2. Luas Potensi Pengembangan Tanaman Apel Berdasarkan Kesesuaian Tanah di Jawa Timur. Kelas Kesesuaian Luas Lahan (Ha) % Luas Lahan

S1 1183952.19 24.98

S2 3036728.79 64.08

S3 518326.29 10.94

Total 4739007.27 100

Dari hasil dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk parameter tanah, memberikan daerah kesesuaian berkelas S2 yang besar, hal tersebut mengindikasikan bahwa daerah ini, dengan sedikit penyesuaian akan cocok sebagai daerah pembudidayaan apel.

4. 4. Kesesuaian Agroklimat untuk Tanaman apel di Propinsi Jawa Timur.

Faktor kesesuaian suatu tanaman terhadap kondisi lingkungannya tidak dapat dipisahkan dari unsur iklim dan tanah (Agroklimat). Interaksi kedua unsur tersebut merupakan penentu, karena apabila suatu daerah yang memiliki kondisi iklim sesuai tetapi tidak dibarengi dengan kondisi tanah yang sesuai maka kondisi tersebut tidak bisa dikatakan sesuai untuk suatu tanaman (Ansari,2002).

Hasil analisis spasial yang berupa peta kesesuaian agroklimat untuk tanaman apel di propinsi Jawa Timur ditunjukan oleh gambar 4. 4.

Gambar 4. 4. Peta Kesesuaian Agroklimat untuk Tanaman apel di Jawa Timur.

Wilayah yang memiliki kelas kesesuaian S1 terluas adalah kabupaten Bondowoso yaitu 23311.80 ha dan

adalah kabupaten Situbondo yaitu 2298.35 ha (Lampiran 5). Kabupaten Bondowoso dan Malang memiliki kelas S1 paling luas dikarenakan daerah tersebut memiliki faktor iklim dan tanah yang saling mendukung. Terlepas dari daerah Bondowoso, hasil ini kembali menegaskan bahwa, daerah malang merupakan daerah sentra produksi apel terbesar di Jawa Timur.

Luas kelas iklim S2 sekitar 29,1 % dari total luas wilayah Jawa Timur. Kabupaten Malang merupakan daerah kelas S2 terluas yaitu sekitar 324.066,87 ha (Lampiran 5). Sedangkan luasan kelas iklim S3 cukup besar yaitu 60,8 % dari total luasan wilayah Jawa Timur dan wilayah yang tidak sesuai sama sekali yaitu sebesar 417.314,08 ha atau 8,6 % dari total luas wilayah kajian.

Wilayah yang berpotensi yaitu S1+S2 untuk pengembangan tanaman apel berdasarkan kesesuaian agroklimatnya cukup luas yaitu sekitar 1.478.821,88 ha. Wilayah-wilayah tersebut membuktikan bahwa masih terdapat banyak potensi untuk daerah pengembangan tanaman apel di daerah Jawa Timur.

Wilayah yang memiliki kelas kesesuaian S3 akan kurang berpotensi dalam pengembangan tanaman apel, karena wilayah ini akan memberikan banyak faktor pembatas yang dapat menghambat produsi tanaman, dan pada akhirnya akan menghambat perkembangan ekstensifikasi tanaman apel. Sedangkan pada kelas N daerah tersebut dapat dikatakan tidak cocok untuk pengembangan budidaya tanaman apel.

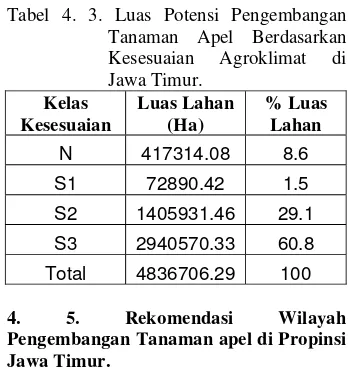

Tabel 4. 3. Luas Potensi Pengembangan Tanaman Apel Berdasarkan Kesesuaian Agroklimat di Jawa Timur. Kelas Kesesuaian Luas Lahan (Ha) % Luas Lahan

N 417314.08 8.6

S1 72890.42 1.5

S2 1405931.46 29.1

S3 2940570.33 60.8

Total 4836706.29 100

Jawa Timur ini hanya berdasarkan sifat fisik yaitu iklim dan tanah, oleh karena itu perlu juga dipertimbangkan faktor-faktor dari segi sosial-ekonomi seperti penggunaan lahan sebelumnya (Lampiran 6).

Lahan-lahan pertanian, hutan dataran rendah dan juga perkebunan, merupakan lahan-lahan yang dapat dikonversi untuk dimanfaatkan sebagai wilayah ekstensifikasi yang potensial Lahan kering, hutan lindung, tambak, dan waduk merupakan wilayah yang mutlak tidak bisa dilakukan usaha ekstensifikasi.

Luas lahan potensial di Jawa timur yang bisa dimanfaatkan sebagai usaha eksktensifikasi tanaman apel berdasarkan kesesuaian agroklimat yaitu sebesar 1.478.821,88 ha atau sebesar 30,6 % dari luas propinsi. Lahan yang kurang berpotensi ada sekitar 60,8 % dari luas propinsi dan yang tidak berpotensi sekitar 8,6 %.

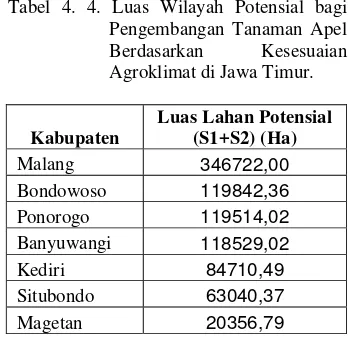

Selain kabupaten Malang untuk menambah areal pengembangan tanaman apel dapat diperluas ke kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur seperti yang tercantum dalam tabel 4. 4.

Tabel 4. 4. Luas Wilayah Potensial bagi Pengembangan Tanaman Apel Berdasarkan Kesesuaian Agroklimat di Jawa Timur.

Kabupaten

Luas Lahan Potensial (S1+S2) (Ha)

Malang 346722,00

Bondowoso 119842,36

Ponorogo 119514,02

Banyuwangi 118529,02

Kediri 84710,49

Situbondo 63040,37

Magetan 20356,79

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pemetaan menunjukan luas wilayah yang berpotensi untuk pengembangan tanaman apel berdasarkan kesesuaian agroklimat di Propinsi Jawa Timur adalah 1.478.821,88 ha atau sebesar 30,6 % dari luas propinsi. Lahan yang kurang berpotensi ada sekitar 60,8 % dari luas propinsi dan yang tidak berpotensi sekitar 8,6 %.

Dapat dilihat bahwa selain kabupaten Malang ternyata di propinsi Jawa Timur masih terdapat beberapa daerah yang juga berpotensi untuk pengembangan tanaman apel diantaranya adalah: kabupaten Bondowoso, kabupaten Ponorogo, kabupaten Banyuwangi, kabupaten Kediri, kabupaten Situbondo dan juga kabupaten Magetan. Semua kabupaten itu wilayahnya sesuai berdasarkan unsur agroklimatnya.

Perlu diperhatikan bahwa luasan wilayah yang didapat dari penelitian ini masih berupa luasan potensial bukan aktual, itu berarti luasan wilayah sebenarnya dilapangan yang sesuai untuk pengembangan tanaman apel bisa jadi lebih sedikit karna wilayah tersebut sudah digunakan untuk sektor lain seperti hutan, pemukiman, industri, sawah dan lain sebagainya, sehingga lahan tersebut sangat sulit untuk dikonversi penggunaannya menjadi lahan atau areal penanaman apel. Selain itu juga, tidak semua wilayah yang sesuai dapat diarahkan menjadi area perkebunan apel, karena harus memperhitungkan juga biaya produksi serta pendapatan yang didapat para petani.

5. 2. Saran

Penelitian ini hanya mengkaji dan didasarkan pada sifat fisik saja, perlu juga diperhatikan faktor-faktor lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta kebijakan pemerintah untuk lebih mengembangkan tanaman apel di propinsi Jawa Timur selain di kabupaten Malang.

POTENSI PENGEMBANGAN TANAMAN APEL

( Malus sylvestris Mill )

BERDASARKAN ASPEK AGROKLIMAT DI JAWA TIMUR

Oleh

DENI IRAWAN

G24102027

DEPARTEMEN GEOFISIKA DAN METEOROLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

POTENSI PENGEMBANGAN TANAMAN APEL

( Malus sylvestris Mill )

BERDASARKAN ASPEK AGROKLIMAT DI JAWA TIMUR

Oleh

DENI IRAWAN

G24102027

DEPARTEMEN GEOFISIKA DAN METEOROLOGI

RINGKASAN

Deni Irawan : Potensi Pengembangan Tanaman Apel (Malus sylvestris Mill) Berdasarkan Aspek Agroklimat di Jawa Timur, di bawah bimbingan Ir. Heny Suharsono, MS.

Latar belakang penelitian ini adalah masih tingginya jumlah import buah-buahan Indonesia. Besarnya impor produk hortikultura khususnya buah segar menunjukan bahwa produksi dalam negeri belum mampu memberi kontribusi dalam pemenuhan kebutuhannya. Buah apel merupakan salah satu buah-buahan yang memiliki ketergantungan pada impor

Pada penelitian ini penentuan kesesuaian agroklimat untuk tanaman apel dilakukan dengan menggunakan ModelBuilder yang merupakan ekstensi dari ArcView 3. 3. Tahap pertama adalah merubah seluruh data menjadi format grid kemudian data tersebut direklasifikasi. Selanjutnya adalah membuat flowchart kesesuaian iklim dan tanah untuk tanaman apel. Kemudian dilakukan proses overlay dengan pemberian pembobotan (Weighted Overlay Process) pada masing-masing parameter. Pada penelitian ini nilai pembobotnya diasumsikan sama artinya masing-masing parameter mempunyai pengaruh yang sama terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman apel.

Peta yang dihasilkan terdiri dari peta kesesuaian tanah, kesesuaian iklim, serta peta kesesuaian iklim dan tanah (agroklimat). Berdasarkan kesesuaian iklim, luas wilayah sangat sesuai (S1) 47.608,61 ha, sesuai (S2) 843.164,87 ha, dan sesuai marjinal (S3) 3.822.150,42 ha dan yang tidak cocok (N) 38.743,56 ha. Untuk kesesuaian tanah, luas wilayah sangat sesuai (S1) 1.183.952,19 ha, sesuai (S2) 3.036.728,79 ha, dan sesuai marjinal (S3) 518.326,29 ha. Untuk kesesuaian iklim dan tanah, luas wilayah sangat sesuai (S1) 72.890,42 ha, sesuai (S2) 1.405.931,46 ha, dan sesuai marjinal (S3) 294.0570,33 ha. dan yang tidak cocok (N) 417.314,08 ha.

Selain kabupaten Malang ternyata di propinsi Jawa Timur masih terdapat beberapa daerah yang juga berpotensi untuk pengembangan tanaman apel diantaranya adalah: kabupaten Bondowoso, kabupaten Ponorogo, kabupaten Banyuwangi, kabupaten Kediri, kabupaten Situbondo dan juga kabupaten Magetan. Semua kabupaten itu wilayahnya sesuai berdasarkan unsur agroklimatnya, akan tetapi tidak semua wilayah yang sesuai dapat diarahkan menjadi area perkebunan apel, karena harus memperhitungkan untung–rugi yang didapat para petani.

POTENSI PENGEMBANGAN TANAMAN APEL

( Malus sylvestris Mill )

BERDASARKAN ASPEK AGROKLIMAT DI JAWA TIMUR

Oleh

DENI IRAWAN

G24102027

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sains Pada Program Studi Meteorologi

DEPARTEMEN GEOFISIKA DAN METEOROLOGI

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sumedang 03 Maret 1984 dari pasangan orang tua bernama Casan Arifin dan Juju Hendrasmayati. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis lulus dari SMU 2 Cimalaka, Kabupaten Sumedang pada tahun 2002 kemudian pada tahun yang sama pula diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI pada Departemen Geofisika dan Meteorologi, program studi Meteorologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas segala karunia-NYA sehingga penulisan skripsi ini berhasil diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Geofisika dan Meteorologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung dalam kegiatan dan penulisan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Bapak Ir. Heny Suharsono, MS selaku dosen pembimbing atas bimbingannya dari awal penelitian hingga akhir penyusunan skripsi ini.

2. Ibu Ir. Rini Hidayati, MS selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberi saran dan membantu penulis selama menjalani study di Departemen Geofisika dan Meteorologi ini.

3. Bapak Idung Risdianto, S. Si, M.Sc. I.T dan bapak I Putu Santikayasa, S. Si, M.Sc. atas kesediannya untuk menjadi dosen penguji.

4. Seluruh staf TU Departemen Geofisika dan Meteorologi; Pak Toro, Pak Jun, Bu Indah, Azis atas segala bantuannya serta Pak Pono atas kerjasama dan kebaikannya di perpustakaan.

5. Pak Dadang sekeluarga atas keramahan dan kesabarannya. 6. Para sahabat sejatiku : Beno, Ade, dan Heri,,,keep fighting!!!

7. Sahabat senasib dan sepenanggungan ( Golo, Eko, Inul, aconge, samba,Bastruk, Menyan, Dwok, and Sapta ), thanks komputernya dan semua kepercayaan yang telah kalian pinjamkan pada ku hingga kini!?! SEMANGAT!!!!!!

8. Sahabat Penaku di Semarang: Aya, Heri, Indah dan semuanya.

9. Teman-teman yang selalu sayang dan peduli denganku, dan Feyy thank for everthink!?. 10. GFMers: An-an, Ana, Ani, Anton, Aprian, Basar, Dwi, DwiNita, Eko, Fanida, Fio, Gian,

Hesti, Yuni, Joko, Kiki, La-Ode, Lina, Linda, Lupi, Mian, Misna, Nana, Ridwan, Rudi, Sasat, Samba, Sapta, Vivi, Wahyu, Yohana, Zainul, dan seluruh civitas GFM yang lain yang tak mungkin disebutkan satu persatu.

11. Akang-akang alumni (a Enjie, Adhip, Erwin, andrie, supri, and Beni) thank atas bantuanya terutama data-datanya.

12. Para Generasi Tangguh Ku: GFM 40, GFM 41, dan GFM 42 “Impossible Is Nothing?!!” 13. Hani, Endah, Mem el, Angga, Dewie, and Aqsa … thanks for the inspirations………”You’re

Beautiful, goodbye My Lover, googbye My Freind……but You not Have Been the One……….For me”(J. Blunt)☺

14. Ungkapan terima kasih yang paling dalam disampaikan kepada Ayah, Ibu, Ema Ati, Aki Aji (almarhum), dan seluruh keluarga besarku (Aki Igud, Aki Sukarsa, Hari, Ua, dan semua saudara-saudaraku ) atas doa dan kasih sayangnya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Bogor, Januari 2007

DAFTAR ISI

Halaman

PRAKATA... i

DAFTAR TABEL………...… iii

DAFTAR GAMBAR………... iii

DAFTAR LAMPIRAN………...……… iii

I. PENDAHULUAN………...… 1

1. 1. Latar Belakang………... 1

1. 2. Tujuan………... 2

1. 3. Asumsi... 2

II.TINJAUAN PUSTAKA...………... 3

2. 1.Agronomi Tanaman Apel...………... 3

2. 2. Teknik Budidaya Tanaman Apel...………... 3

2. 3. Produksi Apel Indonesia………... 4

2. 4. Beberapa Aspek Penting untuk Kesesuaian Agroklimat Tanaman Apel 4 2. 4. 1. Suhu Udara... 4

2. 4. 2. Curah Hujan... 5

2. 4. 3. Tanah... 5

2.5. Pewilayahan Tanaman dan Evaluasi Lahan………... 5

2. 6. sistem Informasi Geografis... 6

III. METODOLOGI...………... 7

3. 1. Alat dan Bahan...………... 7

3. 2. Waktu dan Tempat Penelitian...………... 7

3. 3. Metode Penelitian... 7

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN……… ... 9

4 .1. Keadaan Daerah Propinsi Jawa Timur………... 9

4. 2. Kesesuaian Iklim untuk Tanaman Apel di Propinsi Jawa Timur... 9

4. 3.Kesesuaian.Tanah untuk Tanaman Apel di Propinsi Jawa Timur... 10

4. 4. Kesesuaian.Agroklimat untuk Tanaman Apel di Propinsi Jawa Timur... 11

4. 5. Rekomendasi Wilayah Pengembangan Tanaman Apel di Propinsi Jawa Timur... 11

V. KESIMPULAN DAN SARAN………... 13

5. 1. Kesimpulan... 13

5. 2. Saran... 13

DAFTAR PUSTAKA………... 14

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Impor produk hortikultura tahun 1998 – 2003………... 1 2. Jenis Hama yang menyerang tanaman apel ...………... 4 3. Luas Potensi Pengembangan Tanaman Apel Berdasarkan Kesesuaian Iklim di

Jawa Timur... 10 4. Luas Potensi Pengembangan Tanaman Apel Berdasarkan Kesesuaian Tanah di

Jawa Timur... 11 5. Luas Potensi Pengembangan Tanaman Apel Berdasarkan Kesesuaian Agroklimat di Jawa Timur... 11 6. Luas Wilayah Kabupaten Yang direkomendasikan untuk Pengembangan Tanaman Apel di Jawa timur... 12

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Perbandingan Volume impor apel dibanding buah segar lain Indonesia

tahun 2000 – 2003 (Ton).………...………... 1 2. Apel ( Malus sylvestris Mill)………... 3 3. Flowchart Kesesuaian Agroklimat Tanaman Apel... 8 4. Peta Propinsi Jawa Timur …...……… 9 5. Peta Kesesuaian Iklim untuk Tanaman Apel di Jawa Timur... 9 6. Peta Kesesuaian Tanah untuk Tanaman Apel di Jawa Timur... 10 7. Peta Kesesuaian Agroklimat untuk Tanaman Apel di Jawa Timur... 11

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Tabel Persyaratan penggunaan lahan untuk Apel ( Malus sylvestris Mill )... 17 2. Data Iklim yang didapat dari Beberapa Stasiun di Propinsi Jawa timur... 18 3. Luasan Lahan Pengembangan Tanaman Apel (Malus sylvestris Mill) berdasarkan Kesesuaian Iklim di Propinsi Jawa Timur... 23 4. Luasan Lahan Pengembangan Tanaman Apel (Malus sylvestris Mill) berdasarkan

Kesesuaian Tanah di Propinsi Jawa Timur... 24 5. Luasan Lahan Pengembangan Tanaman Apel (Malus sylvestris Mill) berdasarkan

0 20000 40000 60000 80000 100000 Volume import (Ton) ApelJeruk Mandarin PearAnggurJeruk Orange DurianBuah segar lain Jenis Buah

Perbandingan volume import buah apel dengan buah segar lainya 2000 2001 2002 2003 I. PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Komoditas hortikultura sudah dipandang sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru dalam sektor pertanian, karena memiliki potensi pasar yang tinggi. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, maka permintaan masyarakat terhadap produk hortikultura di dalam negeri diperkirakan akan meningkat. Buah-buahan merupakan komoditas hortikultura selain sayuran, tanaman hias dan tanaman obat yang mempunyai peranan penting dalam hal pemenuhan gizi masyarakat dan potensi ekonomi.

Permintaan buah-buahan

berdasarkan proyeksi Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menunjukan kenaikan sebesar 6,5 % untuk periode tahun 2000 – 2005 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 6,8 % untuk periode 2005 – 2010 dan 6,9 % untuk periode 2010 – 2015 (Ardiansyah, 1997). Sayangnya pemenuhan kebutuhan buah-buahan ini tidak hanya mengandalkan produksi lokal tetapi juga produk impor. Berikut ini adalah nilai impor produk hortikultura selama kurun waktu 1998 – 2003.

Tabel 1. 1. Impor produk hortikultura tahun 1998 – 2003

Tahun

Volume (juta ton)

Nilai (juta USD)

1998 0.3 121.6 1999 0.4 140.6 2000 0.6 252.9 2001 0.6 254.7 2002 0.6 334.5 2003 0.6 333.2 Sumber: BPS (2004)

Besarnya impor produk hortikultura khususnya buah segar menunjukan bahwa produksi dalam negeri belum mampu memberi kontribusi dalam pemenuhan kebutuhannya, jika Indonesia terpaksa harus terus mengimpor, alangkah sia-sianya potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat banyak ini. Untuk mendorong peningkatan produksi dan mutu buah dalam negeri, selama beberapa tahun terakhir Direktorat Jendral Bina Produksi Hortikultura meluncurkan program pembentukan kawasan sentra produksi

dimana secara keseluruhan program ini mendorong peningkatan produksi dan mutu buah yang mencakup salah satunya adalah perluasan areal tanam di wilayah sentra, karena hanya dengan memproduksi buah yang bermutu tinggi dalam jumlah yang cukup, maka Indonesia dapat membendung masuknya buah impor.

Buah apel sebagai salah satu buah-buahan yang memilik ketergantungan pada impor merupakan komoditas yang paling banyak dibutuhkan masyarakat, hal ini bisa dilihat dari tingginya nilai impor buah apel dibandingkan dengan buah impor lainnya seperti jeruk mandarin, pir, anggur, jeruk orange, durian dan buah segar lainnya.

Gambar 1. 1. Perbandingan Volume impor apel dibanding buah segar lain Indonesia tahun 2000 – 2003 (Ton).

Sumber: BPS (2004)

Pengembangan apel di Indonesia belum begitu pesat sebagaimana yang diharapkan, bahkan pada beberapa tempat justru mengalami penurunan yang serius. Beberapa faktor penyebabnya selain minimnya produksi dan mutu, tingginya organisme pengganggu tanaman dan keterbatasan kemampuan serta sumberdaya manusia adalah keterbatasan wilayah agroklimat yang sesuai (Dirjen BPH, 2004).

pengembangan apel masih dapat ditingkatkan mengingat wilayah Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya yang masih luas dengan sumberdaya alam yang mendukung.

Melakukan perluasan lahan pertanian sendiri tidak dapat diterapkan di sembarang daerah, karena setiap daerah memiliki karakteristik lahan yang berbeda sehingga tidak semua tanaman dapat tumbuh di daerah tersebut. Diperlukan sumberdaya alam seperti iklim dan tanah yang harus diperhatikan untuk melakukan ekstensifikasi. Salah satu cara untuk menentukan lokasi yang sesuai bagi pengembangan tanaman apel adalah dengan memperhatikan aspek agroklimatnya yaitu faktor iklim yang meliputi curah hujan , suhu, dan radiasi. Ketiga faktor tersebut sangat menentukan pertumbuhan, perkembangan, dan produksi tanaman. Faktor tanah yang perlu diperhatikan adalah sifat fisik, kimia dan topografi daerah.

I. 2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan daerah lain di Jawa Timur selain kabupaten Malang yang berpotensi bagi pengembangan tanaman apel berdasarkan kesesuaian agroklimatnya.

1. 3. Asumsi

II. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Agronomi Tanaman Apel

Apel dalam ilmu botani disebut Malus sylvestris Mill. Apel merupakan tanaman buah tahunan yang berasal dari daerah Asia Barat dengan iklim sub tropis. Di Indonesia apel telah ditanam sejak tahun 1934 hingga saat ini. Tanaman apel mulai berkembang setelah tahun 1960, terutama jenis Rome Beauty.

Menurut sistematika, tanaman apel termasuk dalam:

1) Divisio : Spermatophyta 2) Subdivisio : Angiospermae 3) Klas : Dicotyledonae 4) Ordo : Rosales 5) Famili : Rosaceae 6) Genus : Malus

7) Spesies : Malus sylvestris Mill Dari spesies Malus sylvestris Mill ini, terdapat bermacam-macam varietas yang memiliki ciri-ciri atau kekhasan tersendiri. Beberapa varietas apel unggulan antara lain: Rome Beauty, Manalagi, Anna, Princess Noble dan Wangli/Lali jiwo.

Gambar 2. 1. Apel (Malus sylvestris Mill) Sumber: warintek.ristek

Seluruh kultivar apel yang ditanam di Indonesia pada kenyataannya adalah introduksi dari luar negeri. Jenis Rome Beauty merupakan kultivar yang paling banyak ditanam, hampir sekitar 70 % dari total populasi apel di Malang. Tanaman apel di Indonesia dapat dipanen 2 kali setahun, tetapi produksinya selain dipengaruhi oleh umur tanaman juga dipengaruhi oleh musim. Berdasarkan data yang didapat dari Balai Penelitian Hortikultura Malang, produksi apel jenis Rome Beauty pada musim penghujan lebih sedikit yaitu sekitar 2, 44 kg/pohon/musim, dibandingkan dengan musim kemarau yang bisa mencapai 12,25 kg/pohon/musim. Rendahnya produksi pada musim hujan disebabkan oleh air hujan yang menimpa bunga yang sedang mekar yang dapat menggagalkan penyerbukan (Suhardjo, 1985).

2. 2. Teknik Budidaya Tanaman Apel Budidaya tanaman apel dilakukan secara bertahap mulai dari pembibitan hingga pemanenan. Perbanyakan tanaman apel dilakukan secara vegetatif dan generatif. Perbanyakan yang baik dan umum dilakukan adalah perbanyakan vegetatif, sebab perbanyakan generatif memakan waktu lama dan sering menghasilkan bibit yang menyimpang dari induknya. Berikutnya adalah pengolahan media tanam, yang pertama dilakukan adalah persiapan pengolahan tanah dan pelaksanaan survei. Tujuannya untuk mengetahui jenis tanaman, kemiringan tanah, keadaan tanah, menentukan kebutuhan tenaga kerja, bahan paralatan dan biaya yang diperlukan.

Tanaman apel dapat ditanam secara monokultur maupun intercroping. Intercroping hanya dapat dilakukan apabila tanah belum tertutup tajuk-tajuk daun atau sebelum 2 tahun. Tapi pada saat ini, setelah melalui beberapa penelitian intercroping pada tanaman apel dapat dilakukan dengan tanaman yang berhabitat rendah, seperti cabai, bawang dan lain-lain. Tanaman apel tidak dapat ditanam pada jarak yang terlalu rapat karena akan menjadi sangat rimbun yang akan menyebabkan kelembaban tinggi, sirkulasi udara kurang, sinar matahari terhambat dan meningkatkan pertumbuhan penyakit. Jarak tanam yang ideal untuk tanaman apel tergantung varietas. Untuk varietas Manalagi dan Prices Noble adalah 3-3.5 x 3.5 m, sedangkan untuk varietas Rome Beauty dan Anna dapat lebih pendek yaitu 2-3 x 2.5-3 m.

Penanaman apel dilakukan baik pada musim penghujan atau kemarau (di sawah). Untuk lahan tegal dianjurkan pada musim hujan. Pemeliharaan Tanaman dilakukan beberapa tahap yaitu: penjarangan dan penyulaman, penyiangan, pembubunan dan perempalan/pemangkasan serta pemupukan. Untuk pemupukan biasanya pupuk yang diberikan pada pengolahan lahan adalah pupuk kandang sebanyak 20 kg per lubang tanam yang dicampur merata dengan tanah, setelah itu dibiarkan selama 2 minggu.

cara menyirami tanaman sekurang-kurangnya 2 minggu sekali dengan cara dikocor.

Pada umumnya buah apel dapat dipanen pada umur 4-5 bulan setelah bunga mekar, tergantung pada varietas dan iklim. Rome Beauty dapat dipetik pada umur sekitar 120-141 hari dari bunga mekar, Manalagi dapat dipanen pada umur 114 hari setelah bunga mekar dan Anna sekitar 100 hari. Tetapi, pada musim hujan dan tempat lebih tinggi, umur buah lebih panjang.

Pemanenan paling baik dilakukan pada saat tanaman mencapai tingkat masak fisiologis (ripening), yaitu tingkat dimana buah mempunyai kemampuan untuk menjadi masak normal setelah dipanen. Ciri masak fisiologis buah adalah: ukuran buah terlihat maksimal, aroma mulai terasa, warna buah tampak cerah segar.

Periode panen apel adalah enam bulan sekali berdasarkan siklus pemeliharaan yang telah dilakukan. Produksi buah apel sangat tergantung dengan varietas, secara umum produksi apel adalah 6-15 kg/pohon (Suhardjo, 1985).

Dalam Nugroho (2001) dinyatakan bahwa gangguan pada tanaman apel disebabkan oleh hama maupun penyakit. Beberapa hama dan penyakit yang menyerang tanaman apel seperti pada tabel 2. 1.

Tabel 2. 1. Jenis Hama yang menyerang tanaman apel

HAMA Kutu hijau (Aphis pomi Geer)

Tungau, Spinder mite, cambuk merah (Panonychus Ulmi)

Trips

Ulat daun (Spodoptera litura)

Serangga penghisap daun (Helopelthis Sp) Ulat daun hitam (Dasychira Inclusa Walker) Lalat buah (Rhagoletis Pomonella)

Selain hama tersebut, tanaman apel

juga sering terkena penyakit embun tepung

(Powdery Mildew), penyebabnya adalah

Padosphaera leucotich Salm. Dengan stadia

imperfeknya adalah oidium Sp. Mempunyai

gejala: (1) pada daun atas tampak putih,

(2) pada buah berwarna coklat, berkutil

coklat.

Penyakit bercak daun (Marssonina coronaria J.J. Davis). Gejala: pada daun umur 4-6 minggu setelah perompesan terlihat bercak putih tidak teratur, berwarna coklat, permukaan atas timbul titik hitam, dimulai dari daun tua, daun muda hingga seluruh bagian gugur.

Penyakit kanker (Botryosphaeria Sp.). Gejala: menyerang batang/cabang (busuk, warna coklat kehitaman, terkadang mengeluarkan cairan), dan buah (becak kecil warna cokelat muda, busuk, mengelembung, berair dan warna buah pucat.

Busuk buah (Gloeosporium Sp.). Gejala: bercak kecil cokelat dan bintik-bintik hitam berubah menjadi orange.Busuk akar (Armilliaria Melea). Gejala: menjerang tanaman apel pada daerah dingin basah, ditandai dengan layu daun, gugur, dan kulit akar membusuk.

2.3. Produksi Apel di Indonesia

Sentra utama apel di Indonesia adalah di Jawa Timur, areal penyebaran pengembangannya terletak di daerah Tumpang, Ponco kusumo, Nongko Jajar, dan Jonggo serta dibeberapa tempat lainnya dalam frekuensi kecil.

Populasi tanaman apel tropis di sentra utama propinsi Jawa Timur mencapai lebih dari 5 juta pohon. Angka produksi cenderung meningkat dalam waktu beberapa tahun terakhir, meskipun dihadapkan pada berbagai masalah seperti mahalnya pupuk dan pestisida, gangguan alam berupa abu gunung semeru dan lain sebagainya (Komarudin, 2005).

2. 4. Beberapa aspek penting untuk kesesuaian agroklimat tanaman apel 2. 4. 1. Suhu Udara

Tanaman apel di Indonesia merupakan introduksi dari daerah subtropik, agar dapat ditanam di daerah tropis seperti Indonesia maka akan lebih cocok ditanam di daerah pegunungan, dimana suhu udara menyamai suhu udara di daerah subtropik. Di daerah tropis secara umum berlaku bahwa suhu udara menurun 0.6oC tiap naik 100 mdpl.

apel adalah sebagai berikut: rata-rata temperature berkisar antara 10 sampai 35°C dan yang optimum sekitar 16 sampai 27°C (Suhardjo, 1985).

Tanaman apel membutuhkan cahaya matahari yang cukup antara 50-60% setiap harinya, terutama pada saat pembungaan.

2. 4. 2. Curah Hujan

Hujan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman apel baik secara langsung dalam hal pemenuhan kebutuhan air bagi tanaman yang bervariasi menurut fase perkembangan tanaman, kondisi iklim dan tanah, maupun secara tidak langsung melalui pengaruh terhadap kelembaban udara dan tanah serta radiasi matahari. Ketiga faktor lingkungan fisik tersebut erat kaitannya dengan penyerapan air dan hara serta penyakit tanaman.

Curah hujan yang ideal bagi pertumbuhan tanaman apel adalah 1.000-2.600 mm/tahun dengan hari hujan 110-150 hari/tahun. Dalam setahun banyaknya bulan basah adalah 6-7 bulan dan bulan kering 3-4 bulan. Curah hujan yang tinggi saat berbunga akan menyebabkan bunga gugur sehingga tidak dapat menjadi buah (Suhardjo, 1985).

2. 4. 3. Tanah

Tanaman apel tumbuh dengan baik pada tanah yang bersolum dalam, mempunyai lapisan organik tinggi, dan struktur tanahnya remah dan gembur, mempunyai aerasi, penyerapan air, dan porositas baik, sehingga pertukaran oksigen, pergerakan hara dan kemampuan menyimpanan airnya optimal.

Tanah yang cocok untuk tanaman apel adalah Latosol, Andosol dan Regosol (Warintek.ristik.go.id), Tanaman sangat butuh sejumlah pupuk yang cukup banyak pada masa pertumbuhannya, dan kandungan air tanah yang dibutuhkan adalah air tersedia. Dalam pertumbuhannya tanaman apel membutuhkan kandungan air tanah yang cukup

2. 5. Pewilayahan Tanaman dan Evaluasi Lahan

Pewilayahan tanaman merupakan salah satu metode evaluasi lahan yang mengidentifikasi lahan yang dapat digunakan untuk tanaman tertentu, sehingga dapat ditentukan kelas-kelas kesesuaian

lahan terhadap tanaman dan diperoleh lahan yang potensial untuk pengembangan tanaman (Komarudin, 1998).

Evaluasi lahan merupakan bagian dari proses perencanaan tataguna tanah dan juga suatu proses dalam menduga potensi lahan tertentu baik untuk pertanian maupun non pertanian. Potensi suatu wilayah untuk suatu pengembangan pertanian pada dasarnya ditentukan oleh kecocokan antara sifat fisik lingkungan yang mencakup iklim, tanah, lereng, topografi dan persyaratan penggunaan lahan atau syarat tumbuh tanaman. Inti dari evaluasi kesesuaian lahan adalah membandingkan persyaratan yang diminta oleh tipe penggunaan lahan yang akan diterapkan, dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh lahan yang digunakan. Dengan cara ini maka akan diketahui potensi lahan atau kelas kesesuaian untuk jenis penggunaan lahan tersebut.

2. 6. Sistem Informasi Geografis

III. METODOLOGI

3. 1. Bahan dan Alat.

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1) Data iklim propinsi Jawa Timur berupa curah hujan dan suhu rata-rata bulanan yang dipetakan. 2) Peta tanah tinjau skala 1 : 500000

(Puslitanak) dan data topografi propinsi Jawa Timur.

3) Peta penunjang lainnya seperti peta penutupan lahan Jawa Timur tahun 2002 (LAPAN) dan peta administrasi daerah Jawa Timur. 4) Seperangkat PC (Personal

Computer) dan perangkat lunak (software) pengolah kata, ArcView 3.3, Surfer Mapping system, dan Adobe PhotoShop 6.0.

3. 2. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian dilaksanakan sejak bulan Agustus 2006 sampai dengan Desmber 2006 di Laboratorium Agrometeorologi Departemen Geofisika dan Meteorologi, IPB.

3.3. Metode

Sebagai langkah awal, yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

a ). Pengumpulan Data dan study Pustaka. Study pustaka dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi mengenai tanaman apel baik itu kriteria tanaman dan juga syarat tumbuh tanaman apel. Selanjutnya adalah penyediaan data spasial berupa peta iklim dan tanah. Kegiatan ini mencakup pengumpulan dan pembuatan peta spasial curah hujan, suhu, tanah, dan kelerengan.

b ). Penentuan Tingkat Kesesuaian Iklim. Tingkat kesesuaian iklim tanaman apel didasarkan dari data iklim propinsi Jawa Timur yang berupa curah hujan tahunan dan suhu udara rata-rata bulanan selama 10-20 tahun pengamatan.

Suhu udara rata-rata diduga dengan menggunakan persamaan Braak dalam Khomarudin (1998) dengan memodifikasi suhu acuannya berdasarkan data dari stasiun acuan, yaitu:

T = Tst + 0,0061(hst – h)

pada 0 < h > 2000 mdpl …(1) T = Tst + 0,0052(hst – h)

pada h > 2000 mdpl …….(2) Ket : Tst = Suhu stasiun acuan (23,2 oC)

hst = Ketinggian stasiun (625 mdpl) Stasiun acuan yang digunakan adalah stasiun Karangploso.

Setelah itu kedua data tersebut direklasifikasi berdasarkan pada kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman apel yang disusun oleh Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (Puslitanak) yang telah dimodifikasi (Lampiran 1). Modifikasi ini sendiri dilakukan untuk menambah ketelitian dari hasil yang akan diperoleh, modifikasi yang dilakukan berupa perubahan selang kecocokan dari suhu, dimana selang suhu yang disusun oleh Pusat Penelitian Tanah dan agroklimat (Puslitanak) dianggap kurang representatif karena terlalu besar.

Selanjutnya dari data curah hujan dan suhu tersebut akan didapat peta isohyet dan peta isotherm. Setelah melakukan proses overlay dari kedua peta tesebut diperoleh informasi yang berupa peta tingkat kesesuaian iklim tanaman apel di Jawa Timur.

c ). Penentuan Kesesuaian Tanah

Parameter yang diuji dalam penentuan kelas kesesuaian tanah adalah kelerengan dan jenis tanah. Penentuan kelas kesesuaian untuk tanaman apel disusun sama seperti pada proses penentuan tingkat kesesuaian iklim.

d ). Penentuan Kesesuaian Agroklimat Pewilayahan tanaman tidak dapat dilihat hanya dari segi iklim maupun tanah secara terpisah, namun perlu adanya penggabungan kedua aspek tersebut.

Gambar 3. 1. Fowchart kesesuaian agroklimat tanaman apel

[image:30.612.128.314.88.319.2]IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1. Keadaan Daerah Propinsi Jawa Timur

[image:31.612.127.318.313.466.2]Jawa Timur terletak antara 110o.57” – 115o57” BT dan Garis Lintang 5o 37” LS dan 8o48” LS dengan luas wilayah 4.836.049 ha. Secara umum Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dengan proporsi lebih luas hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Propinsi Jawa Timur dan wilayah Kepulauan Madura yang hanya sekitar 10 % saja. Batas-batas wilayah propinsi Jawa Timur sebagai berikut : Sebelah utara dengan laut Jawa, sebelah selatan dengan Samudra Indonesia, sebelah barat dengan propinsi Jawa Tengah, dan sebelah timur dengan Selat Bali / Propinsi Bali.

Gambar 4. 1. Peta Propinsi Jawa Timur

Berdasarkan sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai iklim tipe D. Kelembaban udara berkisar antara 40 % hingga 97 %. Curah hujan rata – rata antara 1.500 mm/tahun sampai dengan 2.700 mm/tahun dan suhu rata – rata di wilayah Jawa Timur berada pada kisaran 15,2 °C (minimum) dan 34,2 °C (maksimum).

Daerah Jawa Timur memiliki tanah yang subur, Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanahnya adalah banyaknya gunung berapi yang masih aktif serta aliran sungai yang cukup besar. Tekstur tanah mulai dari sangat halus sampai sedang sehingga cocok untuk pertanian dan perkebunan.

4. 2. Kesesuaian Iklim untuk Tanaman apel di Propinsi Jawa Timur.

Tanaman apel dapat tumbuh dan berbuah baik pada ketinggian 700-1200 mdpl. dengan ketinggian optimal 1000-1200 mdpl (Kusumo, 1974). Kondisi tersebut memungkinkan tanaman apel dapat tumbuh, berkembang, dan berproduksi dengan baik karena faktor ketersediaan air yang cukup.

Sedangkan faktor suhu udara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman apel karena suhu merupakan unsur utama dalam aktivitas fisiologis, pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

[image:31.612.337.518.343.503.2]Faktor curah hujan dan suhu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman apel. Sedangkan penyinaran matahari merupakan faktor yang lebih bersifat peransang pembungaan.

Gambar 4. 2. merupakan peta kesesuaian iklim untuk tanaman apel. Terdapat tiga kelas kesesuaian yaitu sangat sesuai (S1), sesuai (S2), dan sesuai marjinal (S3). Gradasi warna menunjukan kelas S1, S2, dan S3.

Gambar 4. 2. Peta Kesesuaian Iklim untuk Tanaman Apel di Jawa Timur

Dari peta kesesuaian iklim yang dihasilkan, dapat dilihat terdapat banyak daerah-daerah yang memiliki tingkat kesesuaian yang rendah, hal ini lebih disebabkan karena daerah-daerah tersebut memiliki suhu rata-rata yang lebih tinggi dari nilai kriteria kecocokan suhu tanaman apel yang digunakan, keadaan ini juga merupakan faktor pembatas bagi daerah-daerah yang berada di dataran rendah untuk mengembangkan budidaya tanaman apel.

Wilayah yang memiliki kelas kesesuaian S1 terluas adalah kabupaten Malang yaitu 11.820,07 ha (Lampiran 3), sedangkan daerah yang kelas S1 terkecil adalah Kodya Kediri yaitu 328,34 ha. Kabupaten Malang memiliki kelas S1 paling luas sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah Malang memiliki tingkat kesesuaian iklim yang sangat sesuai untuk tanaman apel, hal ini lebih menegaskan alasan mengapa sentra produksi apel di Indonesia ada di daerah tersebut.

Luas kelas iklim kelas S2 atau sesuai ada sekitar 843.164,87 ha atau 17,7 % dari total luas wilayah kajian. Kabupaten Malang merupakan daerah kelas S2 terluas yaitu sekitar 186.494,41 ha dan yang terkecil adalah Madiun yaitu sebesar 22.655,13 ha (Lampiran 3). Sedangkan luasan kelas iklim S3 sangat banyak juga yaitu sekitar 3.822.150,42 atau 80.4% dari total luasan wilayah kajian Daerah yang tidak cocok sama sekali atau kelas N hanya sedikit yaitu sekitar 38743.56 atau 0.8 % dari luas total seluruh wilayah kajian, dan kabupaten Sumenep merupakan daerah dengan kelas N terbesar yaitu 17401.77 ha (Lampiran 3). Kesesuaian iklim sangat berkorelasi dengan ketinggian sehingga daerah yang termasuk kedalam S3 atau N dapat dipastikan berada di daerah yang memiliki topografi yang relatif rendah, sebagai contoh daerah Sumenep yang memilki tingkat kesesuaian iklim N terbesar, berada di daerah Pantai utara jawa. Untuk itu peta topografi dimasukkan juga pada parameter kesesuaian yang digunakan.

Terlepas dari hal diatas maksud utama penggunaan topografi sebagai parameter kesesuaian, adalah untuk menyeimbangkan selang dan data suhu yang digunakan.

Tabel 4. 1.Luas Potensi Pengembangan Tanaman Apel Berdasarkan Kesesuaian Iklim di Jawa Timur. Kelas Kesesuaian Luas Lahan (Ha) % Luas Lahan

N 38743.56 0.8

S1 47608.61 1.0

S2 843164.87 17.7

S3 3822150.42 80.4

Total 4751667.46 100

4. 3. Kesesuaian Tanah untuk Tanaman apel di Propinsi Jawa Timur.

Parameter yang diuji dalam menentukan kelas kesesuaian tanah adalah jenis tanah dan tekstur. Tanaman apel sendiri dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang bersolum dalam, mempunyai lapisan organik tinggi, dan struktur tanahnya remah dan gembur, mempunyai aerasi, penyerapan air, dan porositas baik, sehingga pertukaran oksigen, pergerakan hara dan kemampuan menyimpanan airnya optimal. Adapun tanah yang sangat cocok untuk tanaman apel adalah Latosol, Andosol dan Regosol.

[image:32.612.330.517.266.440.2]Berikut adalah hasil pemetaan kesesuian tanah untuk tanaman apel

Gambar 4. 3. Peta Kesesuaian Tanah untuk Tanaman apel di Jawa Timur.

Secara umum daerah di Jawa Timur memiliki tingkat kesesuaian tanah yang baik dimana luas keseluruhan yang tanahnya memiliki kelas S1 di Jawa Timur yaitu sekitar 1.1839.52,19 ha atau sekitar 24.98 % dari total luas keseluruhan. Kabupaten Jember (Lampiran 4) merupakan daerah yang memiliki kondisi sangat sesuai (S1) terluas yaitu 201.169,18 ha sedangklan kabupaten Malang hanya sekitar 158915.24 ha dan kabupaten Bangkalan adalah daerah yang memiliki kelas S1 terkecil sekitar 1.010,05 ha (Lampiran 4).

Tabel 4. 2. Luas Potensi Pengembangan Tanaman Apel Berdasarkan Kesesuaian Tanah di Jawa Timur. Kelas Kesesuaian Luas Lahan (Ha) % Luas Lahan

S1 1183952.19 24.98

S2 3036728.79 64.08

S3 518326.29 10.94

Total 4739007.27 100

Dari hasil dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk parameter tanah, memberikan daerah kesesuaian berkelas S2 yang besar, hal tersebut mengindikasikan bahwa daerah ini, dengan sedikit penyesuaian akan cocok sebagai daerah pembudidayaan apel.

4. 4. Kesesuaian Agroklimat untuk Tanaman apel di Propinsi Jawa Timur.

Faktor kesesuaian suatu tanaman terhadap kondisi lingkungannya tidak dapat dipisahkan dari unsur iklim dan tanah (Agroklimat). Interaksi kedua unsur tersebut merupakan penentu, karena apabila suatu daerah yang memiliki kondisi iklim sesuai tetapi tidak dibarengi dengan kondisi tanah yang sesuai maka kondisi tersebut tidak bisa dikatakan sesuai untuk suatu tanaman (Ansari,2002).

[image:33.612.132.315.470.649.2]Hasil analisis spasial yang berupa peta kesesuaian agroklimat untuk tanaman apel di propinsi Jawa Timur ditunjukan oleh gambar 4. 4.

Gambar 4. 4. Peta Kesesuaian Agroklimat untuk Tanaman apel di Jawa Timur.

Wilayah yang memiliki kelas kesesuaian S1 terluas adalah kabupaten Bondowoso yaitu 23311.80 ha dan kabupaten Malang yaitu 22655.13 ha, sedangkan daerah yang kelas S1 terkecil

adalah kabupaten Situbondo yaitu 2298.35 ha (Lampiran 5). Kabupaten Bondowoso dan Malang memiliki kelas S1 paling luas dikarenakan daerah tersebut memiliki faktor iklim dan tanah yang saling mendukung. Terlepas dari daerah Bondowoso, hasil ini kembali menegaskan bahwa, daerah malang merupakan daerah sentra produksi apel terbesar di Jawa Timur.

Luas kelas iklim S2 sekitar 29,1 % dari total luas wilayah Jawa Timur. Kabupaten Malang merupakan daerah kelas S2 terluas yaitu sekitar 324.066,87 ha (Lampiran 5). Sedangkan luasan kelas iklim S3 cukup besar yaitu 60,8 % dari total luasan wilayah Jawa Timur dan wilayah yang tidak sesuai sama sekali yaitu sebesar 417.314,08 ha atau 8,6 % dari total luas wilayah kajian.

Wilayah yang berpotensi yaitu S1+S2 untuk pengembangan tanaman apel berdasarkan kesesuaian agroklimatnya cukup luas yaitu sekitar 1.478.821,88 ha. Wilayah-wilayah tersebut membuktikan bahwa masih terdapat banyak potensi untuk daerah pengembangan tanaman apel di daerah Jawa Timur.

[image:33.612.333.507.500.685.2]Wilayah yang memiliki kelas kesesuaian S3 akan kurang berpotensi dalam pengembangan tanaman apel, karena wilayah ini akan memberikan banyak faktor pembatas yang dapat menghambat produsi tanaman, dan pada akhirnya akan menghambat perkembangan ekstensifikasi tanaman apel. Sedangkan pada kelas N daerah tersebut dapat dikatakan tidak cocok untuk pengembangan budidaya tanaman apel.

Tabel 4. 3. Luas Potensi Pengembangan Tanaman Apel Berdasarkan Kesesuaian Agroklimat di Jawa Timur. Kelas Kesesuaian Luas Lahan (Ha) % Luas Lahan

N 417314.08 8.6

S1 72890.42 1.5

S2 1405931.46 29.1

S3 2940570.33 60.8

Total 4836706.29 100

4. 5. Rekomendasi Wilayah Pengembangan Tanaman apel di Propinsi Jawa Timur.

Jawa Timur ini hanya berdasarkan sifat fisik yaitu iklim dan tanah, oleh karena itu perlu juga dipertimbangkan faktor-faktor dari segi sosial-ekonomi seperti penggunaan lahan sebelumnya (Lampiran 6).

Lahan-lahan pertanian, hutan dataran rendah dan juga perkebunan, merupakan lahan-lahan yang dapat dikonversi untuk dimanfaatkan sebagai wilayah ekstensifikasi yang potensial Lahan kering, hutan lindung, tambak, dan waduk merupakan wilayah yang mutlak tidak bisa dilakukan usaha ekstensifikasi.

Luas lahan potensial di Jawa timur yang bisa dimanfaatkan sebagai usaha eksktensifikasi tanaman apel berdasarkan kesesuaian agroklimat yaitu sebesar 1.478.821,88 ha atau sebesar 30,6 % dari luas propinsi. Lahan yang kurang berpotensi ada sekitar 60,8 % dari luas propinsi dan yang tidak berpotensi sekitar 8,6 %.

[image:34.612.129.303.374.548.2]Selain kabupaten Malang untuk menambah areal pengembangan tanaman apel dapat diperluas ke kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur seperti yang tercantum dalam tabel 4. 4.

Tabel 4. 4. Luas Wilayah Potensial bagi Pengembangan Tanaman Apel Berdasarkan Kesesuaian Agroklimat di Jawa Timur.

Kabupaten

Luas Lahan Potensial (S1+S2) (Ha)

Malang 346722,00

Bondowoso 119842,36

Ponorogo 119514,02

Banyuwangi 118529,02

Kediri 84710,49

Situbondo 63040,37

Magetan 20356,79

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pemetaan menunjukan luas wilayah yang berpotensi untuk pengembangan tanaman apel berdasarkan kesesuaian agroklimat di Propinsi Jawa Timur adalah 1.478.821,88 ha atau sebesar 30,6 % dari luas propinsi. Lahan yang kurang berpotensi ada sekitar 60,8 % dari luas propinsi dan yang tidak berpotensi sekitar 8,6 %.

Dapat dilihat bahwa selain kabupaten Malang ternyata di propinsi Jawa Timur masih terdapat beberapa daerah yang juga berpotensi untuk pengembangan tanaman apel diantaranya adalah: kabupaten Bondowoso, kabupaten Ponorogo, kabupaten Banyuwangi, kabupaten Kediri, kabupaten Situbondo dan juga kabupaten Magetan. Semua kabupaten itu wilayahnya sesuai berdasarkan unsur agroklimatnya.

Perlu diperhatikan bahwa luasan wilayah yang didapat dari penelitian ini masih berupa luasan potensial bukan aktual, itu berarti luasan wilayah sebenarnya dilapangan yang sesuai untuk pengembangan tanaman apel bisa jadi lebih sedikit karna wilayah tersebut sudah digunakan untuk sektor lain seperti hutan, pemukiman, industri, sawah dan lain sebagainya, sehingga lahan tersebut sangat sulit untuk dikonversi penggunaannya menjadi lahan atau areal penanaman apel. Selain itu juga, tidak semua wilayah yang sesuai dapat diarahkan menjadi area perkebunan apel, karena harus memperhitungkan juga biaya produksi serta pendapatan yang didapat para petani.

5. 2. Saran

Penelitian ini hanya mengkaji dan didasarkan pada sifat fisik saja, perlu juga diperhatikan faktor-faktor lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta kebijakan pemerintah untuk lebih mengembangkan tanaman apel di propinsi Jawa Timur selain di kabupaten Malang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ashari, S. 1995. Hortikultura dan Aspek Budidaya. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Ansari. 2002. Evaluasi Kebutuhan Agroklimat Tanaman Kina (Cinchona sp.) dan Potensi Pengembangannya di Kabupaten Bandung. Skripsi.

Jurusan Geofisika dan Meteorologi. Fakultas Matematika dan ILmu Pengetahuan alam. Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan

Bey, A. 1991. Kapita Selekta dalam Agrometeorologi. Fakultas Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.

Biro Pusat statistik (BPS). 2004. Propinsi Jawa Tumur dalam angka

Direktur Jendral Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur. 1995. Laporan Tahunan Departemen Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.

Djaenudin D, Marwan H, Subagyo H, Mulyani A, dan Suharta N. 2000. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Pertanian. Pusat Penelitian Tanah dan Pengembangan agroklimat. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.

Enita, E. 2001. Pewilayahan Tanaman Manggis (Garcinia mangostana) di Jawa Barat dengan Sistem Informasi Geografis (SIG). Skripsi. Jurusan Geofisika dan

Pengetahuan alam. Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan

Haryadi. 1989. Dasar-dasar Hortikultura. Jurusan Budidaya Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.

Komarudin, A. 2005. Analisis Permintaan Impor Buah Apel di Indonesia. Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan.

Komaruddin, MR. 1998. Pewilayahan Tanaman Mangga dan Jambu Mete di Sulawesi Tenggara. Skripsi.