ANALISIS KAUSALITAS ANTARA PEMBANGUNAN

MANUSIA DAN KINERJA EKONOMI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Disusun Oleh

NAMA :

Ratno

Siregar

NIM

:

030501084

DEPARTEMEN

: Ekonomi Pembangunan

DOSEN PEMBIMBING

: Kasyful Mahalli, Msi

Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi

2008

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI

K A T A P E N G A N T A R

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji serta syukur kepada Allah SWT, pencipta semesta alam beserta isinya yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai sebagai tugas akhir yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Shalawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya. Adapun judul skripsi ini adalah Analisis Kausalitas Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dorongan semangat, materil maupun sumbangan pemikiran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya, terutama kepada:

1. Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat teristimewa kepada yang tersayang Ayahanda Suharto dan yang tercinta Ibunda Rosmita Lina yang telah mengorbankan segalanya buat penulis, secara langsung dan terus menerus mencurahkan segala perhatian, dukungan, doa, dan kasih sayangnya.

2. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Wahyu Ario Pratomo, SE, M. Ec selaku Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Syaad Afifuddin Sembiring, SE, M. Ec dan Ibu Raina Linda Sari, SE, M.Si selaku Dosen Pembanding. Serta seluruh staff pengajar dan staff administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, khususnya kepada Abangda Heri dan Abangda Sugianto.

6. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa/i Ekonomi Pembangunan angkatan 2003, 2004, 2005, 2006 terutama buat sahabat-sahabatku; Noves, Ganda, Mahendra, Nofriadi, Regina dan lain lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Atas segala bantuan, bimbingan dan doa yang telah diberikan, penulis merasa tidak sanggup untuk membalasnya kecuali hanya memohon kepada Allah SWT agar membalas segalanya. Akhirnya karena keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis dengan senang hati dan lapang dada menerima kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna bagi kita semua.

Medan, Juni 2007 Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul analisis kausalitas antara pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan timbal balik antara petumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Sumatera Utara. Variabel yang digunakan dalam model analisis adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 1991-2005. Metode analisis yang digunakan adalah model Granger Causality dengan Unit Root test, Augmented Dickey Fuller Test (ADF test).

Hasil regresi menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan timbal balik antara PDRB dan IPM. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas pada test Granger causality untuk pengaruh PDRB terhadap IPM sebesar 0,01646 pada lag = 1 dan 0,00367 pada lag = 2 lebih kecil dari α = 5% (0,05), sedangkan untuk pengaruh IPM terhadap PDRB sebesar 0.90633 pada lag = 1 dan 0.12791 pada lag = 2 nilai probabilitas lebih besar dari α = 5%. Sedangkan adanya kointegrasi atau keseimbangan jangka panjang antara PDRB dan IPM, dibuktikan dengan pengujian DF-ADF pada α = 10% atau nilai kritisnya 2.701103 lebih besar dari nilai ADF tstatistik yaitu -2.880249.

ABSTRACT

The Title of this research is Causality analyze between human development and economic growth in North Sumatera. This research purposed to analyze causality relation between Human development and economic growth in North Sumatera. Variables used for this model are Human development Index (HDI) and Gross Domestic Regional Product (GDRP).

Employed data is time series data since 1991th to 2005th. Analyze methods used are Granger Causality model with Unit Root test, Augmented Dickey Fuller Test (ADF test).

The results shows that, HDI and GDRP do not have a causality relation. It proved with the probability value of Granger Causality for GDRP’s determination to HDI is 0,01646 at lag = 1 and 0,00367 at lag = 2 smaller than α = 5% (0,05). In the other side HDI’s Determination to GDRP is 0.90633 at lag = 1 and 0.12791 at lag = 2 bigger than α = 5%. There is co-integration or long-run Equilibrium between PDRB and IPM, it proved by DF-ADF test at α = 10% and critical value -2.701103 bigger than ADF t-statistic -2.880249.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... i

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI... v

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 5

1.3 Hipotesis ... 5

1.4 Manfaat Penelitian ... 5

BAB II URAIAN TEORITIS 2.1. Pengertian Indikator ... 6

2.2 Pengertian dan defenisi Indeks Pembangunan Manusia ... 7

2.2.1. Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM ... 9

2.3 Pembangunan ... 12

2.3.1. Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi ... 13

2.3.2. Pembangunan Ekonomi Daerah ... 22

2.3.3. TenagaKerja ... 23

2.3.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ... 27

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Ruang Lingkup Penelitian ... 30

3.2 Jenis Dan Sumber Data ... 30

3.4 Model Analisis ... 31

3.4.1. Tahap Analisa Data ... 31

3.5 Defenisi Operasional ... 31

BAB IV HASIL DAN ANALISA PEMBAHASAN 4.1. Gambaran Umum Wilayah Propinsi Sumatera Utara ... 34

4.1.1. Kondisi Geografis ... 34

4.1.2. Kondisi Iklim dan Topografi ... 35

4.1.3. Kondisi Demografi ... 36

4.2. Gambaran Umum Perekonomian Sumatera Utara ... 36

4.2.1. Laju Inflasi ... 38

4.2.2. PDRB ... 40

4.2.3. IPM ... 42

4.3 Analisis dan pembahasan ... 44

4.3.1. Uji Unit Root Test ... 44

4.3.2. Uji Ko-Integrasi ... 46

4.3.3. Granger Causality ... 48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ... 51

5.2 Saran ... 52

DAFTAR PUSTAKA ... 53

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul analisis kausalitas antara pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan timbal balik antara petumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Sumatera Utara. Variabel yang digunakan dalam model analisis adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 1991-2005. Metode analisis yang digunakan adalah model Granger Causality dengan Unit Root test, Augmented Dickey Fuller Test (ADF test).

Hasil regresi menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan timbal balik antara PDRB dan IPM. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas pada test Granger causality untuk pengaruh PDRB terhadap IPM sebesar 0,01646 pada lag = 1 dan 0,00367 pada lag = 2 lebih kecil dari α = 5% (0,05), sedangkan untuk pengaruh IPM terhadap PDRB sebesar 0.90633 pada lag = 1 dan 0.12791 pada lag = 2 nilai probabilitas lebih besar dari α = 5%. Sedangkan adanya kointegrasi atau keseimbangan jangka panjang antara PDRB dan IPM, dibuktikan dengan pengujian DF-ADF pada α = 10% atau nilai kritisnya 2.701103 lebih besar dari nilai ADF tstatistik yaitu -2.880249.

ABSTRACT

The Title of this research is Causality analyze between human development and economic growth in North Sumatera. This research purposed to analyze causality relation between Human development and economic growth in North Sumatera. Variables used for this model are Human development Index (HDI) and Gross Domestic Regional Product (GDRP).

Employed data is time series data since 1991th to 2005th. Analyze methods used are Granger Causality model with Unit Root test, Augmented Dickey Fuller Test (ADF test).

The results shows that, HDI and GDRP do not have a causality relation. It proved with the probability value of Granger Causality for GDRP’s determination to HDI is 0,01646 at lag = 1 and 0,00367 at lag = 2 smaller than α = 5% (0,05). In the other side HDI’s Determination to GDRP is 0.90633 at lag = 1 and 0.12791 at lag = 2 bigger than α = 5%. There is co-integration or long-run Equilibrium between PDRB and IPM, it proved by DF-ADF test at α = 10% and critical value -2.701103 bigger than ADF t-statistic -2.880249.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara khususnya negara yang sedang berkembang senantiasa didasarkan kepada suatu perencanaan yang matang. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula

dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya

akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya. Dengan kata lain, peningkatan kualitas modal manusia juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antardaerah.

Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi

pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya

Berdasarkan hal itu dapat dikatakan bahwa antara modal manusia dan pertumbuhan ekonomi sebetulnya terdapat hubungan yang saling mempengaruhi.

Hanya saja studi-studi yang ada umumnya lebih menekankan pada pengaruh dari kemajuan dalam kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, Ramirez dkk (1998) menyebutkan bahwa kendati adanya hubungan imbal

balik (two-way relationship) antara modal manusia dan pertumbuhan ekonomi itu

sudah diterima secara luas namun faktor-faktor spesifik yang menghubungkannya

Dalam konteks ini terdapat hubungan dua arah pembangunan manusia dengan kinerja ekonomi, secara tak langsung menyebutkan adanya persoalan simultanitas

dalam model empiris yang banyak digunakan dalam studi-studi yang mengkaji pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Simultanitas ini merupakan

salah satu yang mengemuka dalam kritik terhadap estimasi pengaruh modal manusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Adapun kedua arah hubungan tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama adalah dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan manusia. Kinerja

ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah

tangga dan pemerintah.

Sehubungan dengan itu dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia ditentukan bukan hanya oleh tingkat pendapatan, tetapi juga oleh distribusi

pendapatan dalam masyarakat. Alokasi sumber daya untuk pembangunan manusia dari sisi pemerintah tersebut merupakan fungsi dari tiga hal, yakni: total pengeluaran

sektor pemerintah, berapa banyak yang diagihkan untuk sektor-sektor pembangunan manusia.

Adapun jalur kedua adalah dari pembangunan manusia ke pertumbuhan

ekonomi. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi

perekonomian melalui peningkatan kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah

juga pada produktifitas dan kreatifitas mereka. Pendidikan identik dengan informasi dan komunikasi, sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai

kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

bahwa kondisi pencapaian pembangunan manusia pada tahun 2005 lebih baik

dibandingkan dengan kondisi di tahun 2004. IPM Sumatera Utara tahun 2005 sebesar

72,0 meningkat dari 71,4 di tahun 2004.

Sementara itu jika dilihat per Kabupaten/Kota kondisi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia tahun 2005 mengalami peningkatan dibandingkan dengan

tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukan oleh skor IPM setiap kabupaten Kota tahun 2005 lebih tinggi dibandingkan tahun 2004. Kabupaten/Kota yang mengalami

peningkatan IPM terbesar adalah Kabupaten Mandailing Natal (1,3) dan terkecil Kota Sibolga (0,3).

Dilihat dari sisi peringkat IPM Kabupaten/Kota se Sumatera Utara tahun 2005,

Kota Pematang Siantar merupakan daerah dengan IPM tertinggi sebesar 75,8 (rangking 1) disusul oleh Kota Medan dengan IPM sebesar 75,4. Sebesar IPM

terendah diduduki oleh Kabupaten Nias Selatan dengan IPM sebesar 63,9 dan Kabupaten Nias sebesar 66,1.

IPM merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat upaya

dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukan oleh besaran

IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM tidak hanya mengukur pembangunan dari aspek ekonomi saja, tetapi juga mengukur pembangunan dari aspek non-ekonomi.

Oleh karena itu pemerintah provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat menggunakan IPM sebagai alat untuk mengevaluasi program

Dalam konteks Indonesia, dua jalur hubungan itu dapat pula dilihat dalam kaitannya dengan krisis ekonomi. Krisis ekonomi tentu berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi regional. Akita dan Alisjahbana (2002) menunjukkan bahwa Jawa dan Bali adalah wilayah yang paling merosot perekonomiannya. Sementara itu,

Irian Jaya dan Maluku justru merupakan wilayah yang paling rendah kemerosotan indeks pembangunan manusianya (BPS-Bappenas-UNDP, 2001). Kendati indeks pembangunan manusia kedua wilayah tersebut tetap lebih rendah ketimbang

propinsi-propinsi lainnya danjuga pendapatan perkapitanya, namun hal ini menimbulkan pertanyaan. Apakah daerah yang sumber daya manusianya lebih berkualitas lebih

mampu bertahan dari krisis ekonomi misalnya dilihat dari besarnya kemerosotan PDRB? Sebaliknya, apakah daerah yang PDRB sudah lebih tinggi lebih bisa untuk terus mendukung pembangunan manusia didaerahnya?

Pertanyaan-pertanyaan itu kurang lebih sejalan dengan pendapat Ramirez dkk

(1998) yang dari studi cross-country mereka menemukan bukti adanya hubungan

positif dan kuat pada kedua jalur hubungan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Ditambahkan pula bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial dan pendidikan perempuan penting artinya dalam memperkuat hubungan pertumbuhan

ekonomi dengan pembangunan manusia; sementara tingkat investasi dan distribusi pendapatan memperkuat hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan

ekonomi.

Oleh sebab hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mencoba untuk membahas dan menganalisis hubungan simultan antara pembangunan manusia dan

kinerja ekonomi di Sumatera Utara dengan mengangkat judul “ Analisis Kausalitas

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis terlebih dahulu mengemukakan permasalahan yang menjadi objek analisis penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengidentifikasikan permasalahanya mengenai adakah hubungan timbal balik antara petumbuhan ekonomi dan

pembangunan manusia di provinsi Sumatera Utara.

1.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian yang masih perlu diuji dan dibuktikan secara empiris tingkat

kebenaranya dengan menggunakan data-data yang berhubungan.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis membuat hipotesis

bahwa terdapat hubungan simultan antara pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Sumatera Utara, Ceteris paribus.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

Menambah dan melengkapi hasil-hasil penelitian yang ada, khususnya mengenai pembangunan manusia.

Dapat menjadi bahan masukan dan pengetahuan bagi setiap pihak yang ingin mempelajari dan melakukan penelitian di bidang pembangunan manusia.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Indikator

Petunjuk yang memberikan indikasi tentang sesuatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut disebut juga sebagai Indikator. Dengan kata lain,

indikator merupakan variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan,

antara lain: (1) sahih (valid), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya

akan diukur oleh indikator tersebut; (2) objektif, untuk hal yang sama, indikator harus

memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda; (3) sensitif, perubahan yang kecil mampu dideteksi oleh indikator; (4) spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud.

Namun demikian perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat.

Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) yang isinya terdiri dari satu indikator, seperti Angka Kematian Bayi (AKB) dan bersifat jamak (indikator komposit) yang merupakan gabungan dari beberapa indikator, seperti Indeks Mutu

Hidup (IMH) yang merupakan gabungan dari 3 indikator yaitu angka melek huruf (AMH), angka kematian bayi (AKB) dan angka harapan hidup dari anak usia 1 tahun

(e1).

(a) Indikator Input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti: rasio murid-guru, rasio

murid-kelas, rasio dokter, rasio puskesmas.

(b) Indikator Proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata jumlah jam kerja, rata-rata jumlah kunjungan ke puskesmas,

persentase anak balita yang ditolong dukun.

(c) Indikator Output/Outcome, yang menggambarkan bagaimana hasil (output) dari suatu program kegiatan telah berjalan, seperti: persentase penduduk dengan pendidikan SMTA ke atas, AKB, angka harapan hidup, TPAK, dan

lain-lain.

2.2 Pengertian dan defenisi Indeks Pembangunan Manusia

Setiap tahun sejak 1990, Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) telah menerbitkan indeks pembangunan manusia (human development index -

HDI) yang mengartikan definisi kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar pendapatan domestik regional bruto (PDRB). HDI memberikan suatu ukuran

gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi)

dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan).

Menurut UNDP (1990:1), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk

choices”). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu Negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara.

Sebagaimana dikutip dari UNDP (1995:118), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya adalah: Pembangunan harus mengutamakan

penduduk sebagai pusat perhatian; Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka; oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara

keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja; Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas)

manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal; Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan; dan Pembangunan

manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Definisi operasional IPM dan komponennya:

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator komposit yang

menggabungkan tiga aspek penting, yaitu peningkatan kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (pendidikan), maupun kemampuan

ekonominya (daya beli) seluruh komponen masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

Angka harapan hidup atau e0 merupakan perkiraan rata-rata lamanya

Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang

bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun lainnya)

Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang telah

dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas diseluruh jenjang

pendidikan yang pernah dijalani.

Kemampuan daya beli merupakan kemampuan individu untuk memenuhi

kebutuhan dasar minimal untuk hidup secara layak.

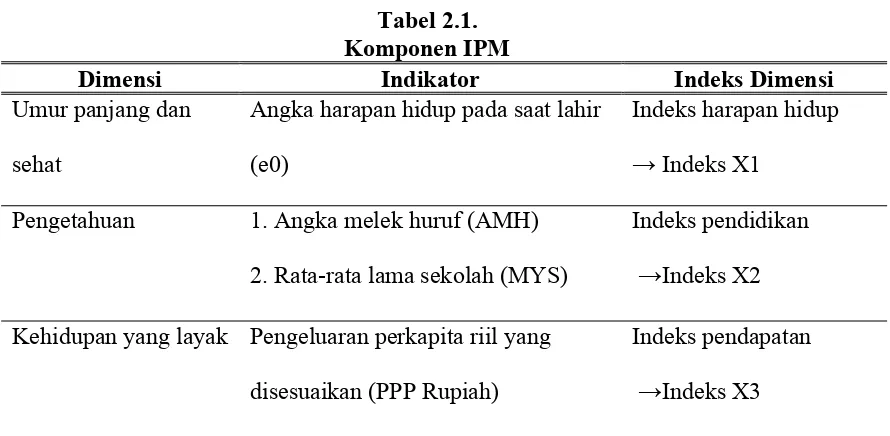

Secara lebih sederhana tentang IPM dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Komponen IPM

Dimensi Indikator Indeks Dimensi

Umur panjang dan sehat

Angka harapan hidup pada saat lahir (e0)

Indeks harapan hidup

→ Indeks X1

Pengetahuan 1. Angka melek huruf (AMH)

2. Rata-rata lama sekolah (MYS)

Indeks pendidikan

→Indeks X2

Kehidupan yang layak Pengeluaran perkapita riil yang

disesuaikan (PPP Rupiah)

Indeks pendapatan

→Indeks X3

2.2.1. Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM

Rumus penghitungan IPM dikutip dari Arizal Ahnaf dkk (1998;129) dapat

disajikan sebagai berikut :

Dimana :

X(1) : Indeks harapan hidup

X(2) : Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama sekolah)

X(3) : Indeks standar hidup layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan

nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut :

1. Indeks Harapan Hidup:

X(1) : [( eo - 25 )/( 85 - 25 )] x 100

Dimana :

X(1) : Indeks harapan hidup

eo : angka harapan hidup.

25 : angka minimum harapan hidup (UNDP).

85 : angka maksimum harapan hidup (UNDP).

2. Indeks Pendidikan :

X(2) : [( 2/3 [Lit – 0)/(100 – 0)] + 1/3 [( MYS – 0)/( 15 – 0 )] x 100

Dimana :

X(2) : Indeks pendidikan Lit : Angka melek huruf.

MYS : Lama sekolah.

15 : Angka maksimum untuk MYS (lama sekolah).

3. Indeks Konsumsi Riil per Kapita :

X(3) : [( PPP - 300,00 ) / ( 732,7 - 300,00 )] x 100

Dimana :

X(3) : Indeks standar hidup layak

PPP : Nilai Konsumsi riil per kapita yang disesuaikan (rumus

Atkinson)

300,00 : Nilai standar minimal (standar UNDP) 732,00 : Nilai maksimum (standar UNDP)

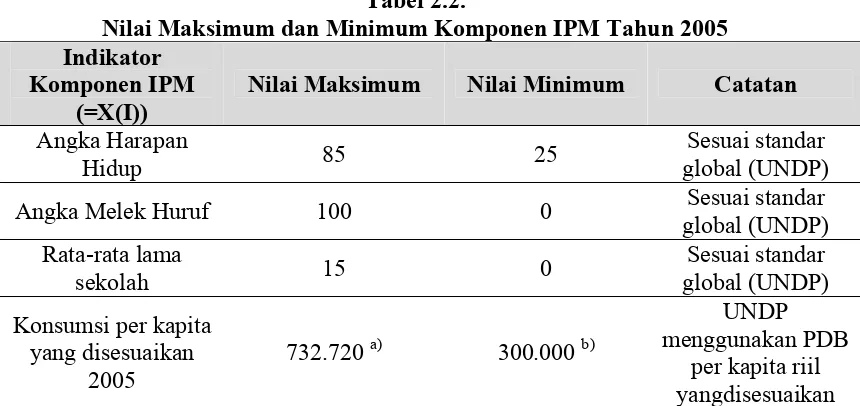

Untuk lebih mudah dalam memahami , berikut disajikan nilai maksimum dan nilai minimum dari masing-masing komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Tahun 2005 Indikator

Komponen IPM (=X(I))

Nilai Maksimum Nilai Minimum Catatan

Angka Harapan

Hidup 85 25

Sesuai standar global (UNDP)

Angka Melek Huruf 100 0 Sesuai standar

global (UNDP)

Catatan: a) Proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk propinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta) pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi mengasumsikan kenaikan 6,5 persen per tahun selama kurun 1996-2018.

2.3 Pembangunan

Pembangunan adalah suatu mekanisme penggunaan sumber daya yang terbatas

dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya alam, teknologi, manusia, dan

lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang suatu perekonomian melalui mekanisme

ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan baik swasta maupun publik agar memperoleh

peningkatan taraf hidup dan kemiskinan. Dalam lingkup pemerintahan, fungsi pemerintah

dalam pembangunan ekonomi yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu

berkenaan dengan pemerintah sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitasi

perekonomian. Fungsi alokasi meliputi aspek pengelolaan alokasi sumber-sumber

ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan publik. Fungsi distribusi meliputi aspek

pemerataan dalam pendapatan dan kekayaan masyarakat. Fungsi stabilisasi meliputi

aspek-aspek pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter. Sejalan dengan pelaksanaan

otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001 yaitu UU No. 22 dan 25 Tahun 1999,

yang selanjutnya diganti oleh undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, angin baru

sistem pemerintahan di Indonesia telah memberikan warna baru bagi penyelenggaraan

pemerintahan secara multi dimensi. Dinamika aspirasi, transparansi, akuntabilitas, dan

unsur-unsur good governance lainnya mulai mewarnai pemerintah sebagai fasilitator dan

dinamisator pembangunan daerah.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perspektif

pendelegasian wewenang terhadap pemerintah di daerah mencakup efisiensi,

eksternalitas, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip ini menjadi landasan dan kriteria bagi

daerah umumnya dalam pelaksanaan pembagian fungsi utama pemerintahan. Pusat dan

daerah memperoleh wewenang dan peran dalam mewujudkan pembangunan berdasarkan

Pada pelaksanaannya desentralisasi dan pemerintahan di daerah dibutuhkan untuk

menumbuhkan prakarsa dan sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah berdasarkan kapasitas

lokal masing-masing daerah. Dalam praktiknya implementasi desentralisasi dan otonomi

daerah membutuhkan perangkat pengaturan dan pedoman dalam memanfaatkan

sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja daerah dalam penyelenggaraan

pembangunan dan pelayanan publiknya.

Sesuai dengan fungsinya “money follow function”, selain pendelegasian wewenang

yang diperoleh daerah, sifat pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan

merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan secara parsial. Sumber-sumber keuangan

untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah harus secara proporsional dan

seimbang berdasarkan pada pelimpahan kewenangannya. Hal ini membutuhkan waktu

yang relatif panjang, karena setiap perubahan kebijakan dalam tataran pelimpahan

wewenang akan mengubah sistem dan proses pembelajaran yang relatif panjang.

Penataan administrasi keuangan berupa sistem keuangan daerah, dan analisis kinerja

instansi pemerintah membutuhkan penyesuaian-penyesuaian baru dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah yang baik.

2.3.1. Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tercermin

dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB). PDB yaitu seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan

usahanya di suatu domestik atau agregat. Perubahan nilai PDB akan menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Selain PDB, dalam suatu negara juga dikenal ukuran PNB (Produk Nasional Bruto)

Adapun konsep perhitungan pertumbuhan ekonomi dalam satu periode, yaitu :

Gt = Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulanan atau tahunan)

PDBRt = Produk Domestik Bruto Riil periode t (berdasarkan harga konstan)

PDBRt-1 = PDRB satu periode sebelumnya

Jika interval waktu lebih dari satu periode maka perhitungan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan persaman eksponensial :

2

Untuk menghitung besarnya pendapatan nasional atau regional, maka ada tiga metode pendekatan yang dipakai :

a) Pendekatan Produksi (Production Approach)

Metode ini dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan sektor ekonomi produktif dalam wilayah suatu negara. Secara matematis :

NI = P1Q1 + P2Q2 + … + PnQn

di mana :

NI = PDB (Produk Domestik Bruto)

P1, P2,…, Pn = Harga satuan produk pada satuan masing-masing sektor ekonomi

Yang dipakai hanya nilai tambah bruto saja agar dapat menghindari adanya perhitungan ganda.

b) Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Metode ini dihitung dengan menjumlah besarnya total pendapatan atau balas jasa setiap faktor-faktor produksi. Secara matematis :

Y = Yw + Yr + Yi + Yp

di mana :

Y = Pendapatan nasional atau PDB

Yw = Pendapatan upah / gaji

Yr = Pendapatan sewa

Yi = Pendapatan bunga

Yp = Pendapatan laba atau profit

c) Pendekatan Pengeluaran (Consumption Approach)

Metode ini dihitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan berbagai golongan pembeli dalam masyarakat. Secara matematis :

Y = C + I + G + (X – M) di mana :

Y = PDB (Pendapatan Domestik Bruto)

C = Pengeluaran Rumah tangga konsumen untuk konsumsi

I = pengeluaran rumah tangga perusahaan untuk investasi

G = pengeluaran rumah tangga pemerintah

Yang dihitung hanya nilai transaksi-transaksi barang jadi saja, untuk menghindari adanya perhitungan ganda.

2.1.3 Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori-teori pertumbuhan ekonomi melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa teori mengenai pertumbuhan ekonomi, yaitu:

a) Teori Jumlah Penduduk Optimal (Optimal Population Theory)

Teori ini telah lama dikembangkan oleh kaum Klasik. Menurut teori ini,

berlakunya The Law of Diminishing Return (TLDR) menyebabkan tidak semua

penduduk dapat dilibatkan dalam proses produksi. Jika dipaksakan, justru akan

menurunkan tingkat outputperekonomian.

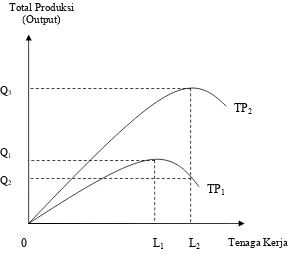

Gambar 2.1.

Jumlah Penduduk Optimal

Tenaga Kerja Q3

Q1

Q2

0 L1 L2

TP2

TP1

Pada gambar, kurva TP1 menunjukkan hubungan antara jumlah tenaga kerja dengan tingkat output (fungsi produksi). Kondisi optimal akan tercapai jika

jumlah penduduk (tenaga kerja) yang terlibat dalam proses produksi adalah L1,

dengan jumlah output (PDB) adalah Q1. Jika jumlah tenaga kerja ditambah

menjadi L2 PDB justru berkurang menjadi Q2. Hal ini karena cepat terjadinya

TLDR. Agar penambahan tenaga kerja ke L2 dapat meningkatkan output,

misalnya menjadi Q3, yang harus dilakukan adalah investasi fisik (barang modal)

dan SDM yang menunda terjadinya gejala TLDR. Bahkan kedua investasi tersebut menimbulkan sinerji. Jika hal tersebut yang terjadi, maka fungsi produksi

membaik. Hal itu digambarkan dengan bergesernya kurva produksi ke TP2.

Penambahan tenaga kerja akan meningkatkan output (PDB).

b) Teori Pertumbuhan Neo Klasik (Neo Classic Growth Theory)

Teori ini dikembangkan oleh Solow (1956) dan merupakan penyempurnaan teori-teori klasik sebelumnya. Fokus pembahasan teori ini adalah akumulasi stok barang modal

dan keterkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk menabung atau melakukan investasi. Asumsi penting dari model Solow antara lain:

1. Tingkat teknologi dianggap konstan (tidak ada kemajuan teknologi),

2. Tingkat depresiasi dianggap konstan,

3. Tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal,

4. Tidak ada sektor pemerintah

5. Tingkat pertambahan penduduk (tenaga kerja) juga dianggap konstan,

6. Seluruh penduduk bekerja sehingga jumlah penduduk = jumlah tenaga kerja.

Dengan asumsi-asumsi tersebut, dapat dipersempit faktor-faktor penentu pertumbuhan menjadi hanya stok barang modal dan tenaga kerja. Lebih lanjut lagi,

modal per tenaga kerja. Jika Q = output atau PDB, K = barang modal, dan L = tenaga kerja, maka y = f(k)

di mana y = PDB per kapita atau Q/L dan k = barang modal per kapita atau K/L Untuk menjaga agar perekonomian dapat mempertahankan tingkat outputnya,

stok barang modal per kapita tidak boleh berkurang. Untuk itu tingkat investasi yang dilakukan harus mempunyai dua fungsi:

1. Mengganti barang modal yang sudah usang. Tingkat investasi untuk

memenuhi fungsi ini adalah d(K/L).

2. Menambah stok barang modal sebagai respons terhadap pertambahan tenaga

kerja. Tingkat investasi untuk memenuhi fungsi kedua adalah n (K/L) atau nk. Investasi total yang dibutuhkan agar perekonomian dapat mempertahankan tingkat produksinya adalah (n+d)k. Selanjutnya, dianggap ada hubungan proporsional

antara tingkat tabungan dengan tingkat produksi per kapita, misalnya sebesar s, sehingga sy = sf(k).

Perekonomian dikatakan berada dalam kondisi keseimbangan stabil bila jumlah tabungan sama dengan kebutuhan investasi. Keadaan keseimbangan stabil akan berubah jika terjadi perubahan tingkat tabungan, perubahan tingkat teknologi,

dan percepatan perkembangan teknologi.

c) Teori Pertumbuhan Endojenus (Endogenous Growth Theory)

Teori ini dikembangkan oleh Romer (1986) dan merupakan pengembangan dari teori Klasik-Neo Klasik yang kelemahannya terletak pada asumsi bahwa

teknologi bersifat eksojenus. Konsekuensi asumsi ini adalah terjadinya The Law of

Diminishing Return, karena teknologi dianggap sebagai faktor eksogen dan tetap.

tingkat pertambahan penduduk, tingkat tabungan, dan akses terhadap teknologi adalah sama.

Teknologi merupakan barang publik. Oleh karenanya, selama perusahaan dapat menikmati dampak yang sama dari teknologi tersebut, tidak ada satu perusahaan

pun yang berusaha memonopoli. Dengan demikian dalam hal ini, faktor teknologi bukanlah sebagai faktor eksogen melainkan faktor endogen.

d) Teori Schumpeter

Schumpeter berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan

oleh kemampuan kewirausahawanan (entrepreneurship). Sebab, para pengusahalah

yang mempunyai kemampuan dan keberanian mengaplikasi penemuan-penemuan baru dalam aktivitas produksi. Langkah-langkah pengaplikasian penemuan-penemuan baru dalam dunia usaha merupakan langkah inovasi. Termasuk dalam

langkah-langkah inovasi adalah penyusunan teknik-tahap produksi serta masalah organisasi-manajemen, agar produk yang dihasilkan dapat diterima pasar.

e) Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar dikembangkan secara terpisah dalam periode yang bersamaan oleh E.S. Domar dan R.F. Harrod. Keduanya melihat pentingnya investasi

terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal, yang memungkinkan peningkatan output.

1. Investasi

Tingkat output suatu perekonomian mempunyai hubungan proporsional (konstan) dengan jumlah stok barang modal. Jika tingkat output dinotasikan Y dan stok

barang modal dinotasikan K, maka:

dimana α adalah rasio output barang modal (capital output ratio, disingkat COR) yaitu angka yang menunjukkan berapa jumlah output yang dapat dihasilkan dari

stok barang modal tersedia. Umumnya nilai α adalah positif namun lebih kecil

daripada satu ( 0 < α < 1). Misalnya, stok barang modal adalah 10.000 bila nilai

COR adalah 0,5 (α = 0,5), maka output yang dihasilkan adalah 5.000.

Jika perekonomian ingin meningkatkan output menjadi 6.000 (∆=1.000 unit),

maka stok barang modal harus ditingkatkan menjadi 12.000 unit (∆K=2.000 unit).

Dapat juga dikatakan ∆K/∆Y=2. Angka 2 adalah bilangan yang menunjukkan

berapa unit barang modal yang harus ditambah untuk meningkatkan output

sebanyak satu unit. Angka ini disebut nilai rasio output kapital inkramental (incramental capital output ratio, disingkat ICOR). Angka ICOR dapat diperoleh dengan:

Dari persamaan 3 terlihat bahwa nilai ICOR adalah 1/α atau sama dengan 1/COR.

Bila nilai COR=0,25, maka nilai ICOR=1/0,25=4. Dalam kasus diatas nilai COR=0,5, sehingga ICOR=1/0,5=2, berarti untuk meningkatkan output sebanyak

1.000 unit, stok barang modal yang harus ditambah (I) adalah 2.000.

2. Tabungan

Untuk melakukan investasi, perekonomian harus mampu menyisihkan outputnya

sebagai tabungan. Bila tabungan merupakan bagian proporsional (konstan) dari

pendapatan, hubungan tabungan (saving/S) dengan output (Y) adalah S= αY

3. Pertumbuhan Ekonomi

S= αY=∆K= α∆Y=I

Bila tingkat tabungan merupakan 6% pendapatan, sedangkan COR=0,5 atau ICOR=2, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah 6%/2=3% per

tahun (Rahardja, 2001: 193-202).

f) Tahap-tahap Pertumbuhan Ekonomi Rostow

W.W. Rostow mengemukakan teori tahapan tipikal pertumbuhan ekonomi yang dilalui oleh suatu perekonomian. Tahap-tahap yang dimaksud adalah:

1. Tahap Masyarakat Tradisional

Pada tahap masyarakat tradisional ini, masyarakat masih menggunakan cara-cara produksi primitif dan dipengaruhi oleh nilai-nilai tak rasional serta adat istiadat.

Tingkat produksi dan produktivitas sangat rendah.

2. Tahap Prasyarat Lepas Landas

Tahap ini merupakan transisi persiapan mencapai pertumbuhan dan

perkembangan lebih lanjut.

3. Tahap Lepas Landas

Tahap lepas landas ditandai oleh perubahan drastis dan pesat. Ciri tahap ini adalah terjadinya kenaikan investasi produktif, pertumbuhan sektor industri yang pesat, dan terbentuknya kerangka dasar politik, sosial dan kelembagaan yang

menjamin pertumbuhan cepat.

4. Tahap Gerak ke Arah Kedewasaan

manufakturing yang menggantikan dan mendesak sektor pertanian dan sektor-sektor tradisional berupa perubahan sistem manajemen dan pengelolaan bisnis. Masyarakat

semakin menyadari akibat-akibat atau dampak industrialisasi terhadap kehidupan lingkungan.

5. Tahap Konsumsi Massal Tinggi

Tahap konsumsi tinggi merupakan tahap dimana masyarakat lebih menekankan pada konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerataan kemakmuran

merupakan fokusnya (Wijaya, 2000 :289).

2.3.2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Blakely, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta

untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi ( pertumbuhan ekonomi ) dalam wilayah tersebut (Kuncoro, 2004).

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi

selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran

(Todaro, 2000). Oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah yang berasaskan pada terwujudnya pembangunan nasional.

masyarakat, maupun kesejahteraan yang bersifat relatif dalam arti pemerataan kesejahteraan atau keadilan. Secara teoritis, kesejahteraan absolut dapat dipercepat

melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui efisiensi sebagaimana kaidah pareto-optimal (Richard W. Tresch, 2002).

Sementara itu, kesejahteraan relatif atau keadilan dapat diakselerasi melalui pendistribusian pendapatan yang lebih merata. Secara teoritis menganai optimalisasi

kesejahteraan ini telah dikembangkan oleh Bergson dan Sammuelson yang terkenal dengan Bergson-Samuelson Curve-nya ((Richard W. Tresch, 2002).

Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah,

sebagai akselerator proses pembangunan tersebut, baik kebijakan yang bersifat langsung dalam bidang ekonomi, maupun kebijakan yang bersifat tidak langsung

dalam bidang lainnya seperti bidang pemerintahan dan politik. Salah satu upaya untuk mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan tersebut dalam bidang pemerintahan dan politik adalah kebijakan pembagian kewenangan penyelenggaraan

pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang lazim disebut sebagai kebijakan sentralisasi dan/atau desentralisasi. Kebijakan sentralisasi lebih

mengedepankan pendekatan efisiensi untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Dengan kata lain, kebijakan ini lebih menekankan kepada peningkatan kesejahteraan absolut. Sementara itu kebijakan desentralisasi lebih memprioritaskan

dimensi keadilan atau kesejahteraan relatif (Baban Sobandi, 2004).

2.3.3. TenagaKerja

Pasar tenagakerja dapat digolongkan menjadi pasar tenagakerja terdidik dan pasar

tenagakerja tidak terdidik. Menurut Simanjuntak (1998), kedua bentuk pasar

umumnya mempunyai produktivitas kerja lebih tinggi daripada yang tidak terdidik. Produktivitas pekerja pada dasarnya tercermin dalam tingkat upah dan penghasilan

pekerja, yaitu berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya. Kedua, dari segi

waktu, supply tenagakerja terdidik haruslah melalui proses pendidikan dan pelatihan.

Oleh karena itu, elastisitas supply tenagakerja terdidik biasanya lebih kecil daripada

elastisitas supply tenagakerja tidak terdidik. Ketiga, dalam proses pengisian

lowongan, pengusaha memerlukan lebih banyak waktu untuk menyeleksi tenagakerja terdidik daripada tenagakerja tidak terdidik.

Supply atau penawaran tenagakerja adalah suatu hubungan antara tingkat upah

dengan jumlah tenagakerja. Seperti halnya penawaran, demand atau permintaan

tenagakerja juga merupakan suatu hubungan antara upah dan jumlah tenagakerja.

Motif perusahaan mempekerjakan seseorang adalah untuk membantu memproduksi barang atau jasa yang akan dijual kepada konsumennya. Besaran permintaan perusahaan terhadap tenagakerja tergantung pada besaran permintaan masyarakat

terhadap barang yang diproduksi perusahaan itu. Oleh karenanya, permintaan

terhadap tenagakerja merupakan permintaan turunan (derived demand).

Penentuan permintaan tenagakerja dapat diturunkan dari fungsi produksi yang merupakan fungsi dari tenagakerja (L) dan modal (K), sebagai berikut:

TP = f(L, K)

dimana:

TP = Produksi total (output)

Keseimbangan pasar tenagakerja merupakan suatu posisi tertentu yang terbentuk oleh adanya interaksi permintaan dan penawaran tenagakerja. Todaro (2000)

menyatakan bahwa dalam pasar persaingan sempurna (perfect competition), di mana

tidak ada satupun produsen dan konsumen yang mempunyai pengaruh atau kekuatan

yang cukup besar untuk mendikte harga-harga input maupun output, tingkat

penyerapan tenagakerja (level of employment) dan harganya (tingkat upah) ditentukan

secara bersamaan oleh segenap harga-harga output dan faktor-faktor produksi selain tenagakerja.

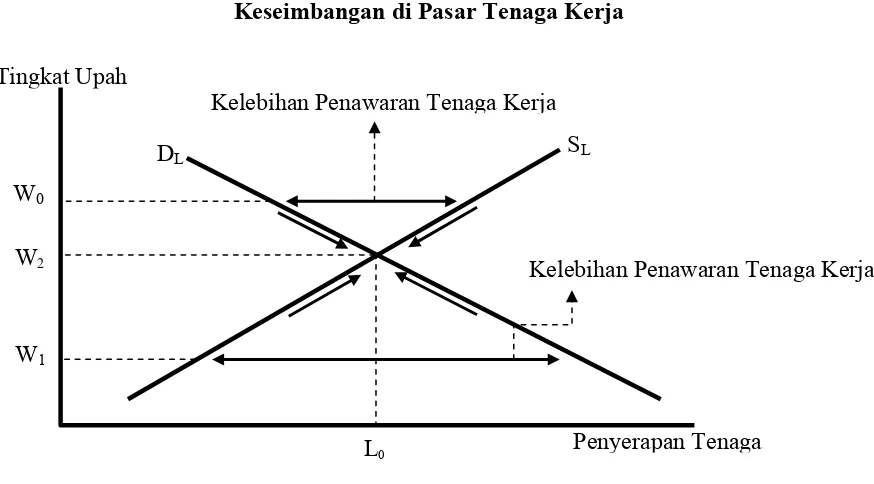

Gambar 2.2.

Keseimbangan di Pasar Tenaga Kerja

Sumber : Nicholson (1998).

Gambar 1 memperlihatkan keseimbangan di pasar tenagakerja tercapai pada saat

jumlah tenagakerja yang ditawarkan oleh individu (di pasar tenagakerja, SL) sama besarnya dengan yang diminta (DL) oleh perusahaan, yaitu pada tingkat upah ekuilibrium (W0). Pada tingkat upah yang lebih tinggi (W2) penawaran tenagakerja

atau tepat ke titik ekuilibrium (W0). Sebaliknya, pada tingkat upah yang lebih rendah (W1) jumlah total tenagakerja yang diminta oleh para produsen melebihi kuantitas

penawaran yang ada, sehingga terjadi persaingan di antara para perusahaan atau produsen dalam memperebutkan tenagakerja. Hal ini akan mendorong kenaikan

tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibrium.

Pada titik W0 jumlah kesempatan kerja yang diukur pada sumbu horisontal adalah

sebesar L0. Secara definitif, pada titik L0 inilah tercipta kesempatan kerja atau

penyerapan tenaga kerja secara penuh (full employment). Artinya pada tingkat upah

ekuilibrium tersebut semua orang yang menginginkan pekerjaan akan memperoleh

pekerjaan, atau dengan kata lain sama sekali tidak akan terdapat pengangguran, kecuali pengangguran secara sukarela.

Seiring dengan berkembangnya program pemerintah Wajib Belajar 9 Tahun, maka anak-anak sampai dengan umur 14 tahun pada umumnya akan berada di sekolah. Dengan kata lain, jumlah penduduk yang bekerja dalam batas umur tersebut akan

menjadi sangat kecil, sehingga batas umur minimum pekerja adalah 15 tahun. Atas pertimbangan tersebut, Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan

telah menetapkan batas usia kerja minimum 15 tahun. Dengan mulai diberlakukannya Undang-undang ini, yaitu mulai tanggal 1 Oktober 1998, angkatankerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun atau lebih.

Berikut ini dipaparkan beberapa studi terdahulu mengenai ketenagakerjaan. Sulistyaningsih (1997) melakukan analisis dengan melihat keterkaitan antara struktur

sektor manufaktur dan jasa. Perubahan struktur ekonomi tersebut selanjutnya mempengaruhi struktur penyerapan tenagakerja.

Federman and Levine (2005) mengkaji dampak perbedaan tingkat pendidikan tenagakerja manufaktur dengan penghasilannya pada periode 1985-1995 dengan

pendekatan cross-national studies. Secara keseluruhan, penyerapan tenagakerja

terdidik di sector manufaktur meningkat dan partisipasi tenagakerja tidak terdidik

menurun. Terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dan penghasilannya.

Botero et al. (2003) mengkaji dampak regulasi tenagakerja pada pendapatan

tenagakerja, menggunakan data panel cross-section 121 negara untuk periode 1970–

2000. Peneliti ini menyimpulkan bahwa, secara umum, regulasi tenagakerja kurang mampu memperbaiki distribusi pendapatan bagi pekerja.

Prima (1992) melakukan penelitian mengenai pengaruh pendidikan terhadap tingkat partisipasi kerja di Indonesia. Hasil studinya menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan angkatankerja (TPAK), artinya

kenaikan tingkat pendidikan akan meningkatkan TPAK.

2.3.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Ada beberapa hal atau komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) yang dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi atau

peningkatan PDRB. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah

suatu negara tentunya diupayakan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang mampu

membuat beberapa hal atau komponen, yang diyakini dapat menjadi motor penggerak

bagi peningkatan PDRB, mencapai kondisi optimal sehingga pertumbuhan ekonomi yang

Tingkat perekonomian suatu wilayah/daerah dapat diukur dengan menggunakan besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang

merupakan jumlah dari nilai tambah seluruh sektor ekonomi. Melalui angka PDRB dapat diketahui pertumbuhan dan struktur perekonomian suatu wilayah. Nilai PDRB

disajikan dalam dua versi yaitu menurut lapangan usaha dan menurut penggunaan seluruh nilai tambah yang dihasilkan. Selain disajikan dalam dua versi tersebut,

PDRB disajikan juga atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Perubahan besaran PDRB atas dasar harga konstan. Perubahan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun penghitungan masih memuat akibat terjadinya inflasi

dan deflasi, sehungga tidak memperlihatkan pertumbuhan atau perubahan PDRB secara riil. Sebaliknya PDRB atas harga konstan menggunakan harga pasar pada

tahun tertentu (1983, 1993) sehingga perubahan besaran PDRB sudah terlepas dari pengaruh inflasi atau deflasi. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan inilah laju perekonomian suatu wilayah dapat diketahui. Pada dasarnya ada 4 cara perhitungan

nilai tambah atas dasar konstan yaitu:

1. Revaluasi: dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antar

masing-masing tahun dengan harga tahun dasar. Hasilnya merupakan output dan biaya

antara atas dasar harga konstan, diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara atas dasar harga konstan.

2. Ekstrapolasi: Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan

diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstarpolator dapat merupakan

3. Deflasi: nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks

harga yang digunakan sebagai deflator, biasanya merupakan indeks harga konsumen (IHK), Indeks harga perdagangan besar (IHPB) tergantung mana

yang lebih cocok.

4. Deflasi berganda: dalam deflasi berganda ini yang dideflasi adalah output dan

biaya antara, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan

biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan saebagai deflator untuk perhitungan output atas dasar harga konstan biasanya

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan

menguji hipotesis penelitian.

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kajian pada hubungan kausalitas antara Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dan ditampilkan serta diolah dalam

penulisan skripsi ini ialah data sekunder diperoleh dalam bentuk time series (data

waktu 1991-2005) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan berbagai sumber

yang berhubungan dengan penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan akan menggunakan metode Unit Root test,

Augmented Dickey Fuller Test (ADF test) dan Granger Causality. Metode yang

variabel lainnya, dan ketiga kausalitas hubungan antar variabel yang diteliti, dan metode yang.

3.4 Model Analisis

Dalam menganalisa besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap

variabel tidak bebas digunakan model ekonometrika dengan meregresikan variabel-variabel yang ada dengan menggunakan metode Kausalitas Granger dan menggunakan analisa VAR untuk menguji hubungan simultan antar variabel.

Variabel-variabel tersebut dibuat dalam bentuk pemaparan antara fungsi kinerja ekonomi adalah :

Y=f(IPM,Yt-i)………(a1)

Kemudian dibentuk dalam bentuk ekonometrika dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Dan fungsi IPM adalah :

IPM=f(Y,IPMt-j)………(b1)

Dalam bentuk ekonometrika dengan persamaan regresi linear berganda

3.4.1. Tahap Analisa Data

a. Uji Akar-akar Unit (Unit roots test)

Sebuah seri dikatakan stasioner, jika seluruh moment dari seri tersebut

(rata-rata, varians dan kovarians) konstan sepanjang periode waktu. Augmented

Dickey.Fuller Test (ADF test) merupakan prosedur standar, untuk menguji hipotesis

nol (H0) adanya akar unit (seri tidak stasioner) terhadap hipotesis alternatif (H1)

sebuah seri stasioner. Jika Yt adalah seri dengan panjang lag m, maka:

t

Seri yang belum stasioner dapat dijadikan stasioner, melalui proses diferensiasi.

Diferensi Yt pada derajat pertama dapat dinyatakan sebagai berikut:

b. Uji Derajat Integrasi

Kombinasi dari dua seri yang tidak stasioner, akan bergerak ke arah yang

sama menuju ekuilibrium jangka panjangnya dan diferensiasi diantara kedua seri tersebut akan konstan. Jika demikian halnya, seri ini dikatakan saling berkointegrasi.

Tes kointegrasi antara perkembangan Pembangunan Manusia dan pertumbuhan

ekonomi berdasarkan pendekatan uji Angel-Granger atau DF-ADF, dengan tahapan:

► Estimasi model regresi

► Hitung residual-nya

► Apakah residualnya stasioner? Jika Stasioner, berarti regresi tersebut

tidak stasioner tersebut terkointegrasi sehingga menghasilkan residual yang stasioner.

b. Uji Causality Granger

Tes kausalitas Granger pada intinya dapat mengindikasikan apakah variabel

mempunyai hubungan dua arah, atau satu arah saja, dengan mempertimbangkan pengaruh masa lalu terhadap kondisi sekarang, sehingga data yang digunakan adalah

data time series . Bila dibentuk modelnya pada lag m, maka:

t m t

m t t

t Y Y X X

Y 1 1 2 1 1 2 1

3.5 Defenisi Operasional

1. Output regional diindikasikan dengan PDRB (Poduk Domestik Regional Bruto) 2. Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari tiga indikator utama yaitu indikator

kesehatan yang diindikasikan dengan angka harapan hidup, pendidikan yang diindikasikan dengan angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah,

BAB IV

HASIL DAN ANALISA PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Propinsi Sumatera Utara

4.1.1. Kondisi Geografis

Propinsi Sumatera Utara merupakan salah satu propinsi yang terdapat di

bagian barat Indonesia yang terletak pada garis 10 – 40 LU dan 980 – 1000 BT.

Batas-batas Propinsi Sumatera Utara adalah sebelah utara berBatas-batasan dengan Nanggroe

Aceh Darussalam (NAD), sebelah selatan berbatasan dengan Riau dan Sumatera Barat, sebelah timur dengan Selat Malaka / Malaysia, dan sebelah barat berbatasan

dengan Samudera Hindia.

Luas daratan Propinsi Sumatera Utara sekitar 71.680 km2, sebagian besar

berada di Pulau Sumatera dan sebagian lainnya di Pulau Nias, Kepulauan Batu-batu

dan pulau-pulau kecil yang berada di sekitar Pulau Sumatera.

Berdasarkan letak dan kondisi alamnya, Propinsi Sumatera Utara terbagi

dalam tiga kelompok wilayah, yaitu:

1. Pantai Barat terdiri dari Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga dan Nias

Berdasarkan UU Darurat no.7 tahun 1956, UU Darurat no.8 tahun 1956, UU Darurat no.9 tahun 1956, Peraturan Pemerintah (PP) pengganti UU no.4 tahun 1964

Propinsi Sumatera Utara terdiri dari 11 kabupaten dan 6 kotamadya. Namun sesuai dengan UU no.12 tahun 1998 tentang pembentukan kabupaten baru maka Sumatera

Utara terdiri dari 16 kabupaten dan 7 kotamadya.

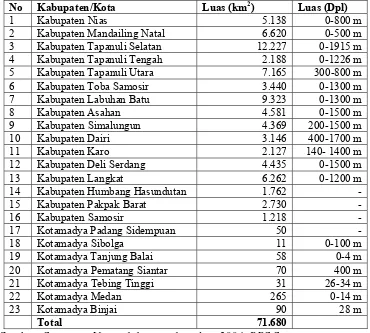

Tabel 4.1.

Kondisi Geografis Sumatera Utara Berdasarkan Kabupaten/Kotamadya

Sumber: Sumatera Utara dalam angka tahun 2004, BPS Sumut

4.1.2. Kondisi Iklim dan Topografi

Karena letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa mengakibatkan daerah

Propinsi Sumatera Utara tergolong ke dalam daerah beriklim tropis basah yang dipengaruhi angin pasat dan angin muson dengan curah hujan yang berkisar antara

1.800-4000 mm per tahun, dan suhu udara beragam antara 12,20 - 330 C.

No Kabupaten/Kota Luas (km2) Luas (Dpl)

1 Kabupaten Nias 5.138 0-800 m

2 Kabupaten Mandailing Natal 6.620 0-500 m

3 Kabupaten Tapanuli Selatan 12.227 0-1915 m

4 Kabupaten Tapanuli Tengah 2.188 0-1226 m 5 Kabupaten Tapanuli Utara 7.165 300-800 m 6 Kabupaten Toba Samosir 3.440 0-1300 m 7 Kabupaten Labuhan Batu 9.323 0-1300 m

8 Kabupaten Asahan 4.581 0-1500 m

9 Kabupaten Simalungun 4.369 200-1500 m

10 Kabupaten Dairi 3.146 400-1700 m

11 Kabupaten Karo 2.127 140- 1400 m

12 Kabupaten Deli Serdang 4.435 0-1500 m

13 Kabupaten Langkat 6.262 0-1200 m

14 Kabupaten Humbang Hasundutan 1.762 -

15 Kabupaten Pakpak Barat 2.730 -

16 Kabupaten Samosir 1.218 -

17 Kotamadya Padang Sidempuan 50 -

18 Kotamadya Sibolga 11 0-100 m

19 Kotamadya Tanjung Balai 58 0-4 m

20 Kotamadya Pematang Siantar 70 400 m 21 Kotamadya Tebing Tinggi 31 26-34 m

22 Kotamadya Medan 265 0-14 m

23 Kotamadya Binjai 90 28 m

Ketinggian permukaan darat sangat bervariasi, yaitu daerah datar, bias

mencapai 350 C, daerah berbukit dengan kemiringan yang landai dan sebagian lagi

daerah pada ketinggian yang suhu minimalnya bias mencapai 140 C.

Propinsi Sumatera Utara mengalami dua musim yakni musim kemarau yang

terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim hujan yang terjadi pada bulan November sampai Maret. Diantara kedua musim ini diselingi dengan musim pancaroba. Curah hujan mencapai 1.965 mm per tahun, dimana yang tertinggi

terdapat di daerah Karo dan terendah di daerah Tapanuli Utara. Kelembaban rata-rata

per tahun ± 82.9 %, temperatur rata-rata per tahun 26.070 C.

4.1.3. Kondisi Demografi

Propinsi Sumatera Utara didiami oleh berbagai penduduk dari berbagai suku seperti: Suku Batak ( Karo,Simalungun, Pakpak, Toba, Mandailing) sebesar 44.75% dan sebesar 33.40 % lainnya merupakan suku yang berasal dari etnis lain, seperti

Betawi, Banten, Sunda, Jawa, Melayu, Madura, India, China dan lain-lain.

Dilihat dari jumlah penduduknya, Sumatera Utara termasuk propinsi yang

mempunyai jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000 jumlah penduduk propinsi Sumatera Utara sebesar 11,506 juta jiwa. Dari jumlah ini sebanyak

57,36 % tinggal di daerah pedesaan dan 42,64 % tinggal di perkotaan. Kepadatan

penduduk mencapai 143 jiwa per km2 dengan laju pertumbuhan penduduk 1,04 % per

tahun (kurun waktu 1999-2004).

Katolik sebesar 0,55 juta jiwa ( 4,78 %), Kristen Protestan sebesar 3.062 juta jiwa (26,6 %), Hindu sebesar 0,19 %, Budha sebesar 3,32 % dan kepercayaan lain 0,23 %.

4.2. Gambaran Umum Perekonomian Sumatera Utara

Setiap tahun perekonomian di Sumatera Utara diwarnai dengan berbagai perkembangan berdasarkan berbagai indikator ekonomi. Perkembangan ini dapat

terlihat pada masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Sebelum terjadi krisis ekonomi tahun 1997/1998 perekonomian Sumatera Utara tidak terlalu buruk. Misalnya pertumbuhan ekonomi tahun 1989 sebesar 9,91

%. Pada saat ini kontribusi dari sektor ekonomi cukup berkembang, selanjutnya tahun berikutnya mengalami sedikit penurunan walaupun tidak terlalu signifikan, hingga

pada tahun 1996 kembali pada posisi 9,0 % jauh melebihi target yang ditetapkan sebesar 8,5 % Hal ini diakibatkan meningkatnya peranan dari beberapa sektor ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan

dan komunikasi.

Namun sejak krisis ekonomi melanda Indonesia terjadi perubahan yang cukup

signifikan dibanding tahun sebelumnya. Perekonomian mengalami perlambatan. Dampak krisis moneter yang berlangsung sejak semester II 1997 sampai dengan I tahun 1998 tersebut berpengaruh terhadap perekonomian misalnya terlihat dari

terdepresiasinya nilai rupiah terhadap dolar, inflasi yang melonjak hingga posisi 40,79% pada semester I tahun 1998, meningkat dari tahun 1997 yang berada pada

level 9,96%.

Disamping itu pengaruh dari sektor non-ekonomi juga turut mempengaruhi perekonomian Indonesia yang selanjutnya berpengaruh terhadap perekonomian

Dalam perkembangan selanjutnya aktivitas perekonomian Sumatera Utara berusaha bangkit dengan perbaikan berbagai indikator ekonomi yang nantinya akan

mempengaruhi ekonomi Sumatera Utara ke arah yang lebih baik. Seperti yang terjadi pada tahun 2003 sampai tahun 2004, pertumbuhan ekonomi tahun 2004 tumbuh

5,74% lebih tinggi dari tahun 2003 yang sebesar 4,31%, disamping itu indikator ekonomi Sumatera Utara relatif mengalami perbaikan, sehingga turut mempengaruhi

roda perekonomian Sumatera Utara secara keseluruhan. Begitu juga memasuki tahun 2005, tidak terlalu banyak mengalami perubahan dari tahun 2003, walaupun sedikit diwarnai perkembangan yang cukup ketat akibat kebijakan pemerintah menaikkan

harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada tahun 2005 terjadi penurunan perekonomian dari tahun sebelumnya.

Beberapa indikator ekonomi tersebut misalnya dapat dilihat dari:

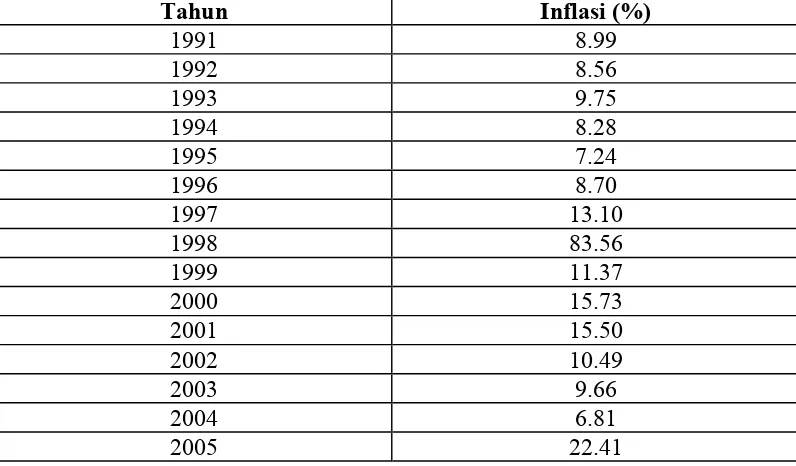

4.2.1. Laju Inflasi

Sebelum krisis moneter terjadi laju inflasi di Sumatera Utara masih berada pada posisi yang tidak terlalu parah, namun pada tahun 1998 sejak krisis melanda perekonomian inflasi melonjak tajam mencapai 83,56%. Ini menjadi tingkat inflasi

yang paling parah yang pernah terjadi dalam perekonomian Sumatera Utara Kondisi ini turut mempengaruhi kurs rupaih yang mencapai angka Rp 18.000 per US dollar.

Terjadi lonjakan harga yang sangat tinggi mengakibatkan biaya produksi meningkat tajam

Namun seiring perkembangannya laju inflasi dapat menurun perlahan-lahan pada posisi 11,37% tahun 1999 ketika secara lambat laun perekonomian bangkit kembali. Pada posisi Desember 2005, inflasi Sumatera Utara mencapai 22,41%.

Sebelumnya pada tahun 2003 inflasi Sumatera Utara mencapai 9,66% turun dari posisi 10,49 % pada tahun 2002.

Tabel 4.2

Perkembangan Inflasi Sumatera UtaraTahun 1991 - 2005 ( %) Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut 2005, Bank Indonesia Medan

Dari kondisi ini tergambar bahwa laju inflasi di Sumatera Utara masih belum stabil, tergantung pada kondisi yang terjadi baik karena faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Misalnya secara fundamental tingginya inflasi tahun 2005 dapat terjadi

karena kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sehingga memberi dampak makro yang cukup besar. Kondisi ini telah mebuat tingkat kepercayaan masyarakat

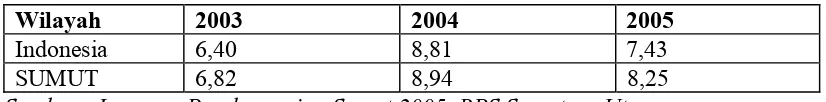

Jika dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi di Sumatera Utara terkhusus tahun 2005 jauh di atas inflasi secara nasional yang berkisar 7,43%. Tingginya tingkat

inflasi di Propinsi Sumatera Utara terkhusus beberapa tahun belakangan ini terlihat dari beberapa faktor seperti tingginya permintaan akan kelompok barang makanan

akibat pelaksanaan hari besar keagamaan, sementara untuk kelompok diluar barang manakan terlihat pada keadaan kenaikan harga barang seperti perumahan, listrik, gas,

air minum dan lain-lain. Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2004, inflasi di Sumatera Utara dan inflasi secara nasional telah mengalami penurunan pada tahun 2005.

Tabel 4.3.

Perkembangan Inflasi nasional dan regional Sumut Tahun 2003-2005

(%)

Wilayah 2003 2004 2005

Indonesia 6,40 8,81 7,43

SUMUT 6,82 8,94 8,25

Sumber: Laporan Perekonomian Sumut 2005, BPS Sumatera Utara

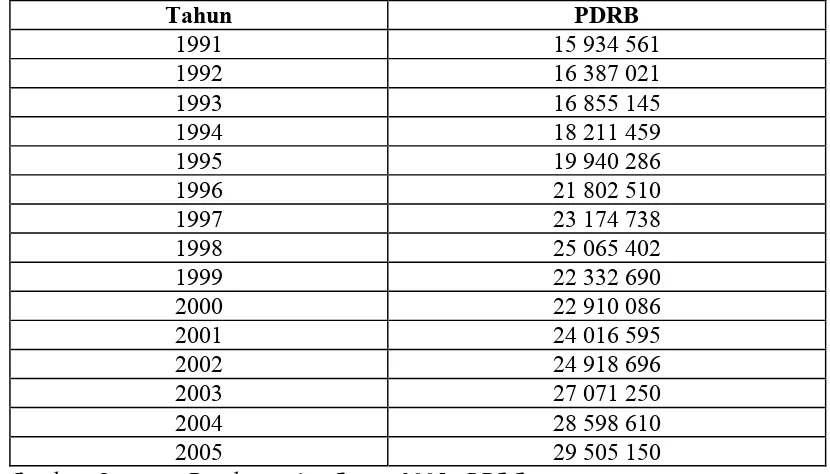

4.2.2. PDRB

Ditinjau dari kontribusi PDRB terhadap perekonomian Sumatera utara tidak terlalu buruk. Sebelum krisis ekonomi kontribusi PDRB terhadap perekonomian sebagai salah satu indikator tidak terlalu menurun, hal ini disebabkan pada masa ini

kontribusi dari semua sektor perekonomian mengalami perbaikan. Namun dampak krisis yang terjadi ternyata juga berpengaruh pada peningkatan PDRB, seperti yang

Tabel 4.4.

Perkembangan PDRB Sumatera Utara Berdasarkan Harga Konstan Tahun 1991-2005

Sumber: Laporan Perekonomian Sumut 2005, BPS Sumut

Jika dilihat dari perkembangannya PDRB mengalami trend yang cukup baik, misalnya pada tahun 2003 PDRB Sumatera Utara mengalami kenaikan dari tahun

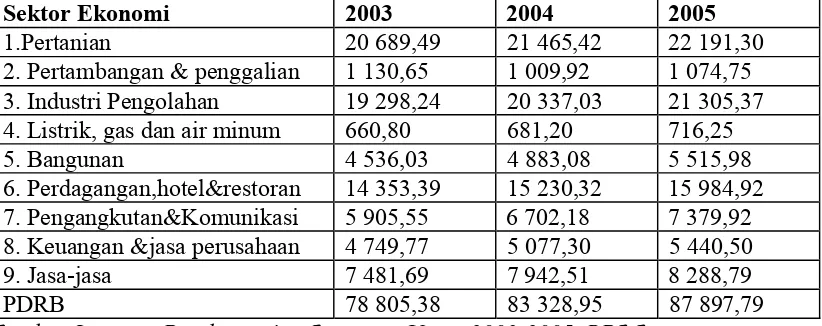

Tabel 4.5.

PDRB Sumatera Utara Berdasarkan Harga Konstan Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2003-2005

Tahun Dasar 1993 (milyar Rupiah)

Sektor Ekonomi 2003 2004 2005

1.Pertanian 20 689,49 21 465,42 22 191,30

2. Pertambangan & penggalian 1 130,65 1 009,92 1 074,75

3. Industri Pengolahan 19 298,24 20 337,03 21 305,37

4. Listrik, gas dan air minum 660,80 681,20 716,25

5. Bangunan 4 536,03 4 883,08 5 515,98

6. Perdagangan,hotel&restoran 14 353,39 15 230,32 15 984,92

7. Pengangkutan&Komunikasi 5 905,55 6 702,18 7 379,92

8. Keuangan &jasa perusahaan 4 749,77 5 077,30 5 440,50

9. Jasa-jasa 7 481,69 7 942,51 8 288,79

PDRB 78 805,38 83 328,95 87 897,79

Sumber:Laporan Perekonomian Sumatera Utara 2003-2005, BPS Sumut

Secara umum terlihat bahwa peningkatan PDRB berasal dari sumbangan dari berbagai sektor usaha seperti yang terlihat pada tabel 7. Bila dibandingkan dengan tahun 2004, bahwa PDRB tahun 2005 tumbuh sebesar 4,50%. Pertumbuhan tertinggi

berasal dari sektor pengangkutan dan komunikasi, diikuti sektor pertanian, sektor jasa-jasa, sektor keuangan dan jasa perusahaan, sektor perdagangan, hotel dan

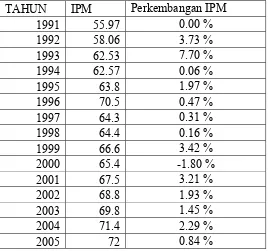

4.2.3. IPM

Berdasarkan hasil perhitungan IPM tahun 1991 sampai 2005 perkembangan IPM Sumatera Utara yang paling drastis terjadi pada tahun 1993 sebanyak 7.70 %

bertolak dari tahun sebelumnya. Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa kondisi pencapaian pembangunan manusia pada tahun 2005 lebih baik dibandingkan dengan

kondisi di tahun 1991. IPM Sumatera Utara tahun 2005 sebesar 72,0 meningkat dari 55.97 di tahun 1991.

Tabel 4.6.

Perkembangan IPM Sumatera Utara Tahun 1991-2005

TAHUN IPM Perkembangan IPM

1991 55.97 0.00 %

Jika dibandingkan dengan IPM nasional, IPM di Sumatera Utara terkhusus tahun 1996 jauh di atas IPM secara nasional yang berkisar 70,5 . Penurunan tingkat IPM di Propinsi Sumatera Utara terkhusus beberapa tahun belakangan ini terlihat dari

beberapa faktor seperti banyaknya terjadi bencana alam, kerusuhan, dan peningkatan kriminalitas. Dari segi ekonomi seperti krisis energi listrik dan minyak tanah. Namun

Tabel 4.7.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Dan Sumatera Utara Tahun 1996, 1999, Dan 2002

Sumber: Tabulasi khusus dari BPS, disajikan pada Buku: Indonesia, Laporan Pembangunan Manusia 2001, Menuju Konsensus Baru

Keterangan:[a]Angka Indonesia merupakan rata-rata tertimbang dari

angka provinsi, dengan jumlah penduduk sebagai penimbang

4.3 Analisis dan pembahasan

Untuk melihat hubungan antara variabel (PDRB) Produk Domestik Regional Brutto dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia)di Sumatera Utara, maka digunakan

model ekonometrika dengan metode Granger causality .

Analisis pembahasan ini dimaksud untuk mengetahui korelasi antara kedua

variabel yakni variabel bebas dan variabel terikat. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang dibuat, penulis mengajukan dalam bentuk analisis matematik bagaimana hubungan IPM dan PDRB Sumatera Utara. Seberapa jauh tingkat

pencapaian data yang tersedia dalam pencapaian kebenaran akan dijelaskan dalam perhitungan serta pengujian terhadap masing-masing koefisien regresi yaitu uji Unit

Wilayah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Peringkat IPM

1996 1999 2002 1996 1999 2002

Sumatera Utara 70,5 66,6 68,8 7 8 7

4.3.1. Uji Unit Root Test

Untuk menguji apakah data stasioner atau tidak dapat dijelaskan dengan

menggunakan uji berikut ini:

a. Hasil Output dengan pengolahan data melalui program Eviews 4.1. adalah

sebagai berikut:

Null Hypothesis: IPM has a unit root Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.363640 0.5689 Test critical values: 1% level -4.004425

5% level -3.098896

10% level -2.690439

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(IPM)

Method: Least Squares Date: 07/02/08 Time: 19:51 Sample(adjusted): 1992 2005

Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

IPM(-1) -0.129522 0.094983 -1.363640 0.1977

C 9.482796 6.126472 1.547839 0.1476