ISOLASI SENYAWA FLAVONOIDA DARI KULIT BATANG

TUMBUHAN KECAPI (Sandoricum koetjape Merr.)

SKRIPSI

LISBETH D PARHUSIP

070802049

DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ISOLASI SENYAWA FLAVONOIDA DARI KULIT BATANG TUMBUHAN KECAPI (Sandoricum koetjape Merr.)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Sains

LISBETH D PARHUSIP 070802049

DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PERSETUJUAN

Judul : ISOLASI SENYAWA FLAVONOIDA DARI KULIT BATANG TUMBUHAN KECAPI (Sandoricum koetjape Merr.)

Kategori : SKRIPSI

Nama : LISBETH D PARHUSIP Nomor Induk Mahasiswa : 070802049

Program Studi : SARJANA (S1) KIMIA Departemen : KIMIA

Fakultas : MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Disetujui di

Medan, Juni 2012

Komisi Pembimbing :

Pembimbing 2 Pembimbing 1

Drs.Philipus H Siregar,MSi Drs.Johannes Simorangkir, MSi NIP. 1958 05041986 011002 NIP. 1953 0714 1980 03004

Diketahui/Disetujui oleh

Departemen Kimia FMIPA USU Ketua,

PERNYATAAN

ISOLASI SENYAWA FLAVONOIDA DARI KULIT BATANG TUMBUHAN KECAPI (Sandoricum koetjape Merr.)

SKRIPSI

Saya mengakui bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya.

Medan, Juni 2012

PENGHARGAAN

Segala puji serta ucapan syukur saya panjatkan pada Tuhan Yesus Kristus, karena melalui berkat dan penyertaannya skripsi ini dapat diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan.

Penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bimbingan, saran, motivasi dan doa dari berbagai pihak, terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutarman, Msc selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara.

2. Ibu Dr. Rumondang Bulan Nst, MS selaku Ketua Departemen Kimia dan Bapak Drs. Albert Pasaribu Msc, selaku sekretaris Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Sumatera Utara.

3. Bapak Drs. Johannes Simorangkir, MS dan Bapak Drs.Philippus Siregar, Msi selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.

4. Bapak Lamek Marpaung, M.Phil, Ph.D yang membantu saya dalam penulisan skripsi ini dan seluruh Dosen Departemen Kimia FMIPA USU.

5. Ayahanda Subandrio Parhusip, S.Sos dan Ibundaku Marnika Sirait tersayang yang memberi banyak inspirasi, kekuatan dan cinta dan selalu memberikan dukungan materi dan semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini.

6. Abangku terkasih Oslando Parhusip, S.STP, MM dan kedua adikku terkasih Boris Mangaratua Parhusip dan Maraden David Leonardus Parhusip yang menjadi semangat dan inspirasi buatku.

7. Asisten-asisten KBA B’Albinur, K’Ika, K’Ony, K’Saulina, Nico, Tria, Burton, Christou, Monojaya, Pelita, Cristin, Sondang, Iwan, Putri, Melda, Junita, dan Septian yang membantu dan memberi semangat.

8. Sahabat-sahabatku yang terkasih Marlinton, Lina, Betnia, Adelina, Sari dan B’Seven yang selalu memberi semangat dan kasih sayang buatku.

9. Teman-teman 2007 Sahat, Hamdan, Bahtiar, Cristy, Silo, Dewi, Ira, Candra, Vasca, Fina, Stefanus, Grand, Ferri, Edy Tantono, Keny, Dian dan stambuk 2007 lainnya yang selalu membuatku merasa nyaman dan tertawa.

10.B’sarlin, B’Agus, K’Frisda dan juga kepada senior stambuk 2004, 2005, 2006 dan adik-adik stambuk 2008, 2009, 2010, 2011.

11.Keluarga besar Sirait dan Parhusip dan kepada seluruh pihak yang mendukung tetapi tidak bisa saya sebutkan.

Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkat-Nya kepada kita selalu.

ABSTRAK

Isolasi senyawa flavonoida yang terkandung di dalam kulit batang tumbuhan kecapi (Sandoricum koetjape Merr.) dilakukan dengan ekstraksi maserasi dengan metanol. Fraksi metanol diuapkan lalu dilarutkan kembali dengan etil asetat kemudian dipekatkan dan diuapkan. Fraksi etil asetat dilarutkan dengan metanol dan diekstraksi partisi dengan n-heksana. Lapisan metanol dipisahkan dengan kolom kromatografi dengan fasa diam silika gel dan berturut-turut dengan fasa gerak campuran kloroform : metanol 90:10 v/v, 80:20 v/v , 70:30 v/v, 60:40 v/v, 50:50 v/v . Senyawa murni yang

diperoleh dari hasil isolasi berbentuk jarum, berwarna merah kecokelatan, massa=12,10 mg, Rf=0,37, dan titik lebur=127−130oC. Kristal tersebut juga bereaksi positif terhadap pereaksi-pereaksi senyawa flavonoida. Hasil identifikasi Spektroskopi UV-Visible, FT-IR, dan 1H-NMR menunjukkan bahwa kristal merupakan senyawa golongan flavonoida yaitu flavanon.

. .

THE ISOLATION OF FLAVONOID FROM THE BARK OF KECAPI (Sandoricum koetjapeMerr. )

ABSTRACT

The isolation of flavonoid compound which contained in the bark of kecapi (Sandoricum koetjape Merr. ) was done by maceration technique with methanol solvent. Methanol fraction evaporated, dissolved with ethyl acetate solvent, concentrated and evaporated. Ethyl acetate fraction was dissolved with methanol and partitioned with n-hexane solvent. Methanol layer was separated using Column Chromatography with silica gel as the stationary phase and chloroform : methanol 90:10 v/v , 80:20 v/v , 70:30 v/v, 60:40 v/v,50:50 v/v, as the mobile phase. The pure

DAFTAR ISI

1.6. Metodologi Penelitian 3

Bab 2 Tinjauan Pustaka 5

2.1. Tumbuhan Kecapi 5

2.1.1. Sistematika Tumbuhan Kecapi 6

2.1.3. Manfaat Tumbuhan Kecapi 6

2.1.4. Kandungan Kimia Kecapi 6

2.1.5. Efek Farmakologis dan Hasil Penelitian 6

2.2. Senyawa Organik Bahan Alam 7

2.3. Senyawa Flavonoida 7

2.3.1. Struktur Dasar Senyawa Flavonoida 9 2.3.2. Klasifikasi Senyawa Flavonoida 9 2.3.3. Sifat Kelarutan Flavonoida 16

2.4. Teknik Pemisahan 18

2.4.1. Kromatografi 18

2.4.1.1. Kromatografi Lapis Tipis 19

2.4.1.2. Kromatografi Kolom 20

2.4.1.3. Harga Rf (Retardation Factor) 20

2.4.2. Ekstraksi 21

2.5. Teknik Spektroskopi 21

2.5.1. Spektrofotometri Ultra-Violet 22 2.5.2. Spektrofotometri Infra Merah (FT-IR) 23 2.5.3.Spektrometri Resonansi Magnetik Inti Proton

Bab 3 Bahan dan Metodologi Penelitian 26

3.1. Alat-Alat 27

3.2. Bahan 27

3.3. Prosedur Penelitian 27

3.3.1. Penyediaan Sampel 27

3.3.2. Uji Pendahuluan terhadap Ekstrak Kulit Batang Kecapi 27

3.3.2.1. Skrining Fitokimia 28

3.3.3. Prosedur Memperoleh Ekstrak Pekat Lapisan Metanol

dari Kulit Batang Kecapi (Sandoricum koetjapeMerr.) 28 3.3.4. Analisis Kromatografi Lapis Tipis 29 3.3.5. Isolasi Senyawa Flavonoida dengan Kromatografi Kolom 29 3.3.6. Pemurnian (Rekristalisasi) 30 3.3.7. Uji Kemurnian Hasil Isolasi dengan Kromatografi Lapis Tipis

(KLT) 30

3.3.8. Penentuan Titik Lebur 31

3.3.9. Identifikasi Senyawa Hasil Isolasi 31 3.3.9.1. Identifikasi dengan Spektrofotometer UV-Visible 31 3.3.9.2. Identifikasi dengan Spektrometer Resonansi Magnetik Inti Proton(1

3.3.9.3. Identifikasi dengan Spektrofotometer

H-NMR) 31

Infra Merah (FT-IR) 31

3.4. Bagan Skrining Fitokimia 32

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran A. Determinasi Tumbuhan Kecapi (Sandoricum koetjape Merr.) 43 Lampiran B. Gambar Tumbuhan Kecapi (Sandoricum koetjape Merr.) 44

Lampiran C. Kromatogram Lapisan Tipis Ekstrak Pekat Lapisan Metanol Kulit Batang kecapi (Sandoricum koetjape Merr.) 45 Lampiran D. Kromatografi Lapis Tipis Senyawa Hasil Isolasi Melalui

Penampakan Noda Dengan Penambahan Pereaksi 46 Lampiran E. Spektrum UV-Visible beberapa senyawa flavonoida 47 Lampiran F. Ekspansi Spektrum 1

Lampiran G. Perbesaran spektrum

H-NMR Senyawa Hasil Isolasi 48

1

Lampiran H. Perbesaran spektrum

H-NMR senyawa hasil isolasi 49

1

Lampiran I. Spektrum

H-NMR senyawa hasil isolasi 50

1

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Dasar Senyawa Flavonoida 9

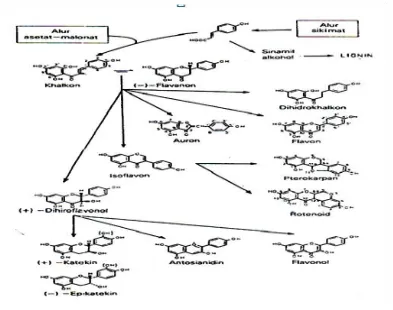

Gambar 2. Biosintesa hubungan antara jenis monomer Flavonoida dari alur

Asetat-malonat dan alur sikimat 17

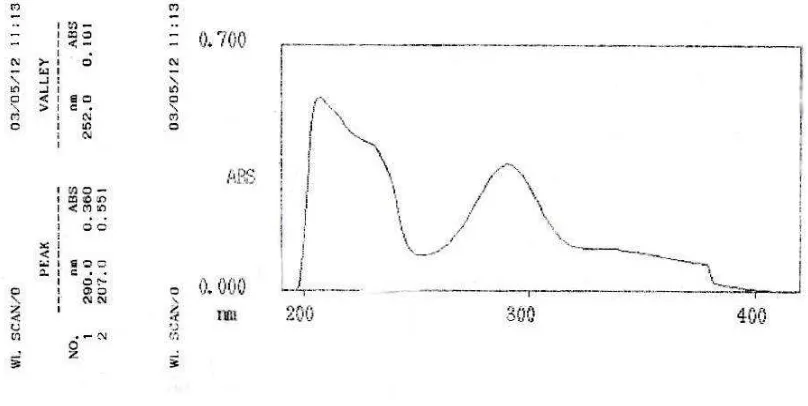

Gambar 3. Spektrum UV-Visible Senyawa Hasil Isolasi 34

Gambar 4. Spektrum FT-IR Senyawa Hasil Isolasi 35

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Golongan-Golongan Flavonoida Menurut Harbone 15

ABSTRAK

Isolasi senyawa flavonoida yang terkandung di dalam kulit batang tumbuhan kecapi (Sandoricum koetjape Merr.) dilakukan dengan ekstraksi maserasi dengan metanol. Fraksi metanol diuapkan lalu dilarutkan kembali dengan etil asetat kemudian dipekatkan dan diuapkan. Fraksi etil asetat dilarutkan dengan metanol dan diekstraksi partisi dengan n-heksana. Lapisan metanol dipisahkan dengan kolom kromatografi dengan fasa diam silika gel dan berturut-turut dengan fasa gerak campuran kloroform : metanol 90:10 v/v, 80:20 v/v , 70:30 v/v, 60:40 v/v, 50:50 v/v . Senyawa murni yang

diperoleh dari hasil isolasi berbentuk jarum, berwarna merah kecokelatan, massa=12,10 mg, Rf=0,37, dan titik lebur=127−130oC. Kristal tersebut juga bereaksi positif terhadap pereaksi-pereaksi senyawa flavonoida. Hasil identifikasi Spektroskopi UV-Visible, FT-IR, dan 1H-NMR menunjukkan bahwa kristal merupakan senyawa golongan flavonoida yaitu flavanon.

. .

THE ISOLATION OF FLAVONOID FROM THE BARK OF KECAPI (Sandoricum koetjapeMerr. )

ABSTRACT

The isolation of flavonoid compound which contained in the bark of kecapi (Sandoricum koetjape Merr. ) was done by maceration technique with methanol solvent. Methanol fraction evaporated, dissolved with ethyl acetate solvent, concentrated and evaporated. Ethyl acetate fraction was dissolved with methanol and partitioned with n-hexane solvent. Methanol layer was separated using Column Chromatography with silica gel as the stationary phase and chloroform : methanol 90:10 v/v , 80:20 v/v , 70:30 v/v, 60:40 v/v,50:50 v/v, as the mobile phase. The pure

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Flavonoida merupakan salah satu golongan fenol alam yang terbesar. Menurut

perkiraan, kira-kira 2% dari seluruh karbon yang difotosintesis oleh tumbuhan diubah

menjadi flavonoida atau senyawa yang berkaitan erat dengannya. (Markham, 1988).

Flavonoida adalah senyawa yang mengandung C15 terdiri atas dua inti fenolat yang

dihubungkan dengan tiga satuan karbon. (Sastrohamidjojo, 1996). Flavonoida yang

terdapat di dalam tumbuhan dapat digunakan sebagai pelindung tubuh manusia dari

radikal bebas dan dapat mengurangi resiko penyakit kanker dan peradangan. (Nessa,

2003). Salah satu contoh flavonoida adalah antosianin yang berperan dalam

pewarnaan bunga-bunga (biru, ungu dan merah). (Manitto, 1992).

Salah satu tumbuhan yang sering digunakan sebagai sumber obat adalah kulit

batang tumbuhan kecapi (Sandoricum koetjape Merr.). Dari penelitian terdahulu diketahui bahwa dari daun kecapi mengandung saponin, flavonoida.Bagian tanaman

lainnya juga bermanfaat, kulit batangnya untuk pengobatan cacing gelang dan

kurap,akarnya untuk obat kembung, diare, sakit pinggang serta untuk penguat tubuh

wanita setelah melahirkan daun kecapi berkhasiat antipirek dan peluruh keringat juga

sebagai obat batuk, obat mulas dan keputihan (Hutapea,1994)

Akar dan daun tumbuhan kecapi berkhasiat sebagai obat keputihan dan obat

mulas,daunnya digunakan untuk obat batuk. Selanjutnya tumbuhan kecapi juga

digunakan untuk mengobati sakit mata dan obat panas (Tinggen,2000). Masyarakat

tradisional malaysia menggunakan ekstrak kulit batang kecapi untuk pemulihan

Pengembangan produksi tanaman obat semakin pesat dipengaruhi oleh

kesadaran masyarakat yang semakin meningkat tentang manfaat tanaman obat.

Masyarakat semakin sadar akan pentingnya kembali ke alam (back to nature) dengan

memanfaatkan obat-obat alami. Hal ini terbukti dari pemanfaatan tumbuhan obat

untuk memelihara kesehatan dan pengobatan penyakit kronis yang tidak dapat

disembuhkan dengan obat kimiawi atau memerlukan kombinasi pengobatan antara

obat kimiawi dan obat tumbuhan berkhasiat (Dalimartha,1999).

Daun, akar, dan batang sandoricum koetjape mengandung saponin, flavonoida

dan polifenol (Hutapea,1994).

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap kulit batang

tumbuhan kecapi tersebut, khususnya mengenai senyawa flavonoida yang terkandung

di dalamnya. Metode yang digunakan adalah dengan mengekstraksi kulit batang

tumbuhan dengan metanol, kemudian dilakukan analisa KLT dan kolom

kromatografi. Selanjutnya komponen atau senyawa murni yang diperoleh ditentukan

strukturnya berdasarkan hasil analisis Spektrofotometri Infra Merah (FT-IR),

Spektrometri Resonansi Magnetik Inti Proton (1H-NMR), Spektrofotometri UV-Visible, dan penentuan titik lebur.

1.2 Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah golongan flavonoida apa yang terdapat

dalam kulit batang tumbuhan kecapi dan bagaimana cara mengisolasi senyawa

flavonoida yang terdapat dalam kulit batang tumbuhan kecapi (Sandoricum koetjape

Merr.)

1.3Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisolasi senyawa flavonoida dari kulit

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi ilmiah pada

bidang kimia bahan alam hayati dan farmasi dalam pengembangan ilmu kimia

flavonoida di dalam kulit batang tumbuhan kecapi (Sandoricum koetjape Merr.)

1.5 Lokasi Penelitian

1. Lokasi Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan diperoleh dari desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Samosir

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di laboratorium Kimia Bahan Alam FMIPA, Universitas

Sumatera Utara USU).

3. Lokasi Identifikasi Kristal Hasil Iisolasi

Analisis Spektrofotometri Inframerah (FT-IR), Spektrofotometri UV-Visible, dan

Spektrometri Resonansi Magnetik Inti Proton (1H-NMR) dilakukan di Pusat Penelitian Kimia - LIPI, Kawasan PUSPIPTEK Serpong, Tangerang.

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, isolasi senyawa flavonoida dilakukan terhadap kulit batang

tumbuhan kecapi (Sandoricum koetjape Merr.) berupa serbuk halus yang kering 2500 gram. Tahap awal dilakukan uji skrining fitokimia untuk senyawa flavonoida, yaitu

dengan menggunakan pereaksi FeCl3 5%, NaOH 10%, Mg-HCl dan H2SO4(p).

Tahap isolasi yang dilakukan :

1. Ekstraksi Maserasi

2. Ekstraksi Partisi

4. Analisis Kromatografi Kolom

5. Rekristalisasi

6. Analisis Kristal Hasil Isolasi

Analisis kristal hasil isolasi meliputi:

1. Analisis Kromatografi Lapis Tipis

2. Pengukuran Titik Lebur

3. Identifikasi dengan menggunakan Spektrofotometer Infra Merah

(FT-IR), Spektrofotometer UV-Visible, dan Spektrometer

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tumbuhan Kecapi

Pohon, tinggi 30 m,memiliki cabang dan ranting yang banyak. Batang melengkung,

berkayu, bergetah, percabangan mulai dari bagian pangkalnya. Daun majemuk,

lonjong, berseling, panjang 12-20 cm, lebar 9 -14 cm,tepi rata, ujung meruncing,

pertulangan menyirip, permukaan halus, mengkilat, tangkai bulat, panjang 5-7 cm,

hijau. Bunga majemuk berbentuk malai, berambut di ketiak daun, menggantung,

panjang 12-26 cm, tangkai pendek, putik 4-5, putih, mahkota panjang 6-8 cm, kuning

kehijauan. Buahnya bulat, berambut dengan diameter 5-6 cm dan berwarna kuning.

Biji berbentuk bulat dan coklat.

Pohon ini ditanam terutama karena diharapkan buahnya, yang berasa manis

atau agak masam. Kulit buahnya yang berdaging tebal kerap dimakan dalam keadaan

segar atau dimasak lebih dulu, dijadikan manisan atau marmalade.Kayu kecapi

bermutu baik sebagai bahan konstruksi rumah, bahan perkakas atau kerajinan, mudah

dikerjakan dan mudah dipoles.

Berbagai bagian pohon kecapi memiliki khasiat obat. Rebusan daunnya

digunakan sebagai penurun demam dan obat keputihan. Serbuk kulit batangnya untuk

pengobatan cacing gelang. Akarnya untuk obat kembung, perut dan diare dan untuk

obat batuk.Daun, batang dan akar tumbuhan kecapi mengandung saponin, flavonoida,

dan polifenol (Hutapea,1994)

Kecapi adalah tumbuhan obat dari famili meliaceae yang merupakan

tumbuhan asli kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan

ketuat (Ismail, 2003). Masyarakat tradisional Malaysia menggunakan ekstrak kulit

batang kecapi untuk pemulihan tenaga setelah melahirkan dan tumbuhan kecapi

menunjukkan aktivitas sebagai anti angiogenik yang sangat penting dalam terapi

kanker (Nassar, 2010).

2.1.1 Sistematika Tumbuhan Kecapi

Sistematika tumbuhan kecapi adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Class : Dicotyledoneae

Ordo : Rutales

Famili : Meliaceae

Genus : Sandoricum

Spesies : Sandoricum koetjape Merr.

Nama umum tumbuhan adalah kecapi.Tumbuhan ini dikenal oleh masyarakat

indonesia dengan nama daerah yaitu pono setul(aceh), hasapi(batak), santu

(minangkabau), kecapi(sunda), kecapi(jawa), sentol(madura) (Hutapea,1994).

2.1.2 Manfaat Tumbuhan Kecapi

(Sandoricum koetjape

Merr.)Akar dan daun tumbuhan sentul dan seluruh bagian tanaman dapat digunakan untuk

mengobati beberapa penyakit diantaranya sebagai obat keputihan dan obat mulas, obat

2.1.3 Kandungan Kimia Kecapi

Daun, batang dan akar tumbuhan kecapi mengandung saponin, flavonoida dan

polifenol (Hutapea,1994).

2.1.4 Efek Farmakologis dan Hasil Penelitian

Efek farmakologis tumbuhan kecapi diantaranya sebagai obat sakit perut, peluruh

keringat, keputihan dan cacing gelang (Hutapea,1994).

2.2 Senyawa Organik Bahan Alam

Kimia organik mengalami kemajuan yang sejajar dengan kemajuan cara pemisahan

dan penelitian bahan alam. Karena sangat beranekaragam, molekul yang berasal dari

makhluk hidup mempunyai arti yang sangat penting bagi para ahli kimia organik,

yaitu untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang reaksi-reaksi

organik, dan terutama dapat untuk menguji hipotesis-hipotesis tertentu, misalnya

hipotesis tentang mekanisme reaksi. Pada mulanya, biogenesis dari produk alami

berkaitan dengan kimia organik dan biokimia, tetapi mempunyai tujuan yang

berlainan. (Manitto, 1992)

2.3 Senyawa Flavonoida

Senyawa-senyawa flavonoida adalah senyawa-senyawa polifenol yang mempunyai 15

atom karbon, terdiri dari dua cincin benzena yang dihubungkan menjadi satu oleh

rantai linier yang terdiri dari tiga atom karbon. Senyawa-senyawa flavonoida adalah

senyawa 1,3 diaril propana, senyawa isoflavonoida adalah senyawa 1,2 diaril propana,

Istilah flavonoida diberikan pada suatu golongan besar senyawa yang berasal

dari kelompok senyawa yang paling umum, yaitu senyawa flavon, suatu jembatan

oksigen terdapat diantara cincin A dalam kedudukan orto, dan atom karbon benzil

yang terletak disebelah cincin B. Senyawa heterosoklik ini, pada tingkat oksidasi yang

berbeda terdapat dalam kebanyakan tumbuhan. Flavon adalah bentuk yang

mempunyai cincin C dengan tingkat oksidasi paling rendah dan dianggap sebagai

struktur induk dalam nomenklatur kelompok senyawa-senyawa ini. (Manitto, 1981).

Sekitar 2% dari seluruh karbon yang difotosintesis oleh tumbuhan (atau

kira-kira 1x109 ton/tahun) diubah menjadi flavonoida atau senyawa yang berkaitan dengannya. Sebagian besar tanin pun berasal dari flavonoida. Jadi flavonoida

merupakan salah satu golongan fenol alam yang terbesar.

Senyawa flavonoida sebenarnya terdapat pada semua bagian tumbuhan

termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, bunga, buah, dan biji. Kebanyakan

flavonoida ini berada di dalam tumbuh-tumbuhan, kecuali alga. Namun ada juga

flavonoida yng terdapat pada hewan, misalnya dalam kelenjar bau berang-berang dan

sekresi lebah. Dalam sayap kupu - kupu dengan anggapan bahwa flavonoida berasal

dari tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan hewan tersebut dan tidak dibiosintesis

di dalam tubuh mereka. Penyebaran jenis flavonoida pada golongan tumbuhan yang

tersebar yaitu angiospermae, klorofita, fungi, briofita (Markham, 1988).

Flavonoida merupakan senyawa 15-karbon yang umumnya tersebar di seluruh

dunia tumbuhan. Lebih dari 2000 flavonoid yang berasal dari tumbuhan telah

diidentifikasi. Kerangka dasar flavonoida biasanya diubah sedemikian rupa sehingga

terdapat lebih banyak ikatan rangkap, menyebabkan senyawa itu menyerap cahaya

tampak, dan ini membuatnya berwarna.

Ada tiga kelompok flavonoida yang amat menarik perhatian dalam fisiologi

tumbuhan, yaitu antosianin, flavonol, dan flavon. Antosianin (dari bahasa Yunani

anthos, bunga dan kyanos, biru-tua) adalah pigmen berwarna yang umunya terdapat di

bunga berwarna merah, ungu, dan biru. Pigmen ini juga terdapat di berbagai bagian

flavonoida terikat di sel epidermis. Warna sebagian besar buah dan banyak bunga

adalah akibat dari antosianin, walaupun beberapa warna tumbuhan lainnya, seperti

buah tomat dan beberapa bunga kuning, karena karotenoid. Warna cerah daun musim

gugur disebabkan terutama oleh timbunan antosianin pada hari cerah dan dingin,

walaupun karotenoid kuning atau jingga merupakan pigmen terbesar di daun musim

gugur pada beberapa spesies.

Antosianin umumnya tidak terdapat di lumut hati, ganggang, dan tumbuhan

tingkat rendah lainnya, walaupun beberapa antosianin dan flavonoida ada di lumut

tertentu. Antosianin jarang ditemui di gimnospermae, walaupun gimnospermae

mengandung jenis lain dari flavonoida. Beberapa macam antosianin terdapat di

tumbuhan tingkat tinggi, dan sering lebih dari satu macam terdapat di bunga tertentu

atau organ lain. Mereka dijumpai dalam bentuk glikosida, biasanya mengandung satu

atau dua unit glukosa atau galaktosa yang tertempel pada gugus hidroksil di cincin

tengah, atau pada gugus hidroksil di posisi 5 cincin A. Bila gula dihilangkan, maka

bagian sisa molekul, yang masih berwarna, dinamakan antosianidin (Salisbury, 1995).

2.3.1 Struktur Dasar Senyawa Flavonoida

Senyawa flavonoida adalah senyawa yang mengandung C15 terdiri atas dua inti

fenolat yang dihubungkan dengan tiga satuan karbon. Struktur dasar flavonoida dapat

digambarkan sebagai berikut :

C C C

A B

2.3.2 Klasifikasi Senyawa Flavonoida

Flavonoida mengandung sistem aromatik yang terkonjugasi sehingga menunjukkan

pita serapan kuat pada daerah spektrum sinar ultraviolet dan spektrum sinar tampak,

umumnya dalam tumbuhan terikat pada gula yang disebut dengan glikosida

1. Flavonoida O-glikosida, satu gugus hidroksil flavonoida (atau lebih) terikat

pada satu gula (lebih) dengan ikatan hemiasetal yang tak tahan asam. Pengaruh

glikosilasi menyebabkan flavonoida menjadi kurang reaktif dan lebih mudah

larut dalam air. Glukosa merupakan gula yang paling umum terlibat dan gula

lain yang sering juga terdapat adalah galaktosa, ramnosa, xilosa, dan

arabinosa. Gula lain yang kadang-kadang ditemukan adalah alosa, manosa,

fruktosa, apiosa, dan asam glukoronat serta galakturonat. (Harborne, 1996).

2. Flavonoida C-glikosida, gula terikat pada atom karbon flavonoida dan dalam

hal ini gula tersebut terikat langsung pada inti benzena dengan suatu ikatan

karbon-karbon yang tahan asam. Glikosida yang demikian disebut C-glikosida.

Jenis gula yang terlibat ternyata jauh lebih sedikit ketimbang jenis gula pada

O-glukosa, biasanya dari jenis glukosa yang paling umum, dan juga galaktosa,

ramnosa, xilosa, dan arabinosa.

3. Flavonoida sulfat, senyawa ini mengandung satu ion sulfat, atau lebih, yang

terikata pada hidroksil fenol atau gula. Senyawa ini sebenarnya bisulfat karena

terdapat sebagai garam, yaitu flavon-O-SO3

4. Biflavonoida, yaitu flavonoida dimer. Flavonoida yang biasanya terlibat adalah

flavon dan flavanon yang secara biosintesis mempunyai pola oksigenasi yang

sederhana 5,7,4’ dan ikatan antar flavonoida berupa ikatan-ikatan karbon atau

kadang-kadang eter. Monomer flavonoida yang digabungkan menjadi

biflavonoida dapat berjenis sama atau berbeda, dan letak ikatannya

berbeda-beda. Biflavonoida jarang ditemukan sebagai glikosida, dan penyebarannya

terbatas, terdapat terutama pada gimnospermae.

K. Banyak yang berupa glikosida

bisulfat, bagian bisulfat terikat pada hidroksil fenol yang mana saja yang masih

bebas atau pada gula.

5. Aglikon flavonoida yang aktif-optik, sejumlah aglikon flavonoida mempunyai

(yaitu memutar cahaya terpolarisasi-datar). Yang termasuk dalam golongan

flavonoida ini adalah flavanon, dihidroflavonol, katekin, rotenoid, dan lain-lain

(Markham, 1988).

Menurut Robinson (1995), flavonoida dapat dikelompokkan berdasarkan

keragaman pada rantai C3 yaitu :

1. Flavonol

Flavonol paling sering terdapat sebagai glikosida, biasanya 3-glikosida, dan aglikon

flavonol yang umum yaitu kamferol, kuersetin, dan mirisetin yang berkhasiat sebagai

antioksidan dan antiimflamasi. Flavonol lain yang terdapat di alam bebas kebanyakan

merupakan variasi struktur sederhana dari flavonol. Larutan flavonol dalam suasana

basa dioksidasi oleh udara tetapi tidak begitu cepat sehingga penggunaan basa pada

pengerjaannya masih dapat dilakukan.

O O

OH

flavonol

2. Flavon

Flavon berbeda dengan flavonol dimana pada flavon tidak terdapat gugusan

3-hidroksi. Hal ini mempunyai serapan UV-nya, gerakan kromatografi, serta reaksi

warnanya. Flavon terdapat juga sebagai glikosidanya lebih sedikit daripada jenis

glikosida pada flavonol. Flavon yang paling umum dijumpai adalah apigenin dan

luteolin. Luteolin merupakan zat warna yang pertama kali dipakai di Eropa. Jenis yang

paling umum adalah 7-glukosida dan terdapat juga flavon yang terikat pada gula

melalui ikatan karbon-karbon. Contohnya luteolin 8-C-glikosida. Flavon dianggap

O O

flavon

3. Isoflavon

Isoflavon merupakan isomer flavon, tetapi jumlahnya sangat sedikit dan sebagai

fitoaleksin yaitu senyawa pelindung yang terbentuk dalam tumbuhan sebagai

pertahanan terhadap serangan penyakit. Isoflavon sukar dicirikan karena reaksinya

tidak khas dengan pereaksi warna manapun. Beberapa isoflavon (misalnya daidzein)

memberikan warna biru muda cemerlang dengan sinar UV bila diuapi amonia, tetapi

kebanyakan yang lain tampak sebagai bercak lembayung yang pudar dengan amonia

berubah menjadi coklat.

O O

isoflavon

4. Flavanon

Flavanon terdistribusi luas di alam. Flavanon terdapat di dalam kayu, daun dan bunga.

Flavanon glikosida merupakan konstituen utama dari tanaman genus prenus dan buah

jeruk ; dua glikosida yang paling lazim adalah neringenin dan hesperitin, terdapat

O O

flavanon

5. Flavanonol

Senyawa ini berkhasiat sebagai antioksidan dan hanya terdapat sedikit sekali jika

dibandingkan dengan flavonoida lain. Sebagian besar senyawa ini diabaikan karena

konsentrasinya rendah dan tidak berwarna.

O O

OH

Flavanonol

6. Katekin

Katekin terdapat pada seluruh dunia tumbuhan, terutama pada tumbuhan berkayu.

Senyawa ini mudah diperoleh dalam jumlah besar dari ekstrak kental Uncaria gambir

dan daun teh kering yang mengandung kira-kira 30% senyawa ini. Katekin berkhasiat

sebagai antioksidan.

O HO

OH

OH OH

OH

7. Leukoantosianidin

Leukoantosianidin merupakan senyawa tan warna, terutama terdapat pada tumbuhan

berkayu. Senyawa ini jarang terdapat sebagai glikosida, contohnya melaksidin,

apiferol.

O

OH

HO OH

Leukoantosianidin

8. Antosianin

Antosianin merupakan pewarna yang paling penting dan paling tersebar luas dalam

tumbuhan. Pigmen yng berwarna kuat dan larut dalam air ini adalah penyebab hampir

semua warna merah jambu, merah marak , ungu, dan biru dalam daun, bunga, dan

buah pada tumbuhan tinggi. Secara kimia semua antosianin merupakan turunan suatu

struktur aromatik tunggal yaitu sianidin, dan semuanya terbentuk dari pigmen sianidin

ini dengan penambahan atau pengurangan gugus hidroksil atau dengan metilasi atau

glikosilasi.

O

OH

Antosianin

9.Khalkon

Khalkon adalah pigmen fenol kuning yang berwarna coklat kuat dengan sinar UV bila

dikromatografi kertas. Aglikon khalkon dapat dibedakan dari glikosidanya, karena

hanya pigmen dalam bentuk glikosida yang dapat bergerak pada kromatografi kertas

O

kalkon

10. Auron

Auron berupa pigmen kuning emas yang terdapat dalam bunga tertentu dan briofita.

Dalam larutan basa senyawa ini berwarna merah ros dan tampak pada kromatografi

kertas berupa bercak kuning, dengan sinar ultraviolet warna kuning kuat berubah

menjadi merah jingga bila diberi uap amonia (Robinson, 1995).

HC

O

O

Auron

Menurut Harborne (1996), dikenal sekitar sepuluh kelas flavonoida dimana semua

flavonoida, menurut strukturnya, merupakan turunan senyawa induk flavon dan

Golongan bergerak dengan BAA pada kertas.

menghasilkan antosianidin bila

jaringan dipanaskan dalam HCl 2M

selama setengah jam.

setelah hidrolisis, berupa bercak

kuning murup pada kromatogram

Forestal bila disinari sinar UV;

maksimal spektrum pada 330 – 350

setelah hidrolisis, berupa bercak

coklat redup pada kromatogram

Forestal; maksimal spektrum pada

330-350 nm.

mengandung gula yang terikat

melalui ikatan C-C; bergerak dengan

pengembang air, tidak seperti flavon

biasa.

pada kromatogram BAA beupa

bercak redup dengan RF

dengan amonia berwarna merah,

maksimal spektrum 370-410 nm. tinggi .

berwarna merah kuat dengan

Mg/HCl; kadang – kadang sangat

pahit .

bergerak pada kertas dengan

pengembang air; tak ada uji warna

2.3.3 Sifat Kelarutan Flavonoida

Aglikon flavonoida adalah polifenol dan karena itu mempunyai sifat kimia senyawa

fenol, yaitu bersifat agak asam sehingga dapat larut dalam basa. Tetapi harus diingat,

bila dibiarkan dalam larutan basa, dan disamping itu terdapat oksigen, banyak yang

akan terurai. Karena mempunyai sejumlah gugus hidroksil, atau suatu gula, flavonoida

merupakan senyawa polar, maka umumnya flavonoida cukup larut dalam pelarut polar

seperti etanol (EtOH), metanol (MeOH), butanol (BuOH), aseton, dimetilsulfoksida

(DMSO), dimetilformamida (DMF), air dan lain-lain. Adanya gula yang terikat pada

flavonoida (bentuk yang umum ditemukan) cenderung menyebabkan flavonoida lebih

mudah larut dalam air dan dengan demikian campuran pelarut yang disebut diatas

dengan air merupakan pelarut yang lebih baik untuk glikosida. Sebaliknya, aglikon

yang kurang polar seperti isoflavon, flavanon dan flavon serta flavonol yang

termetoksilasi cenderung lebih mudah larut dalam pelarut seperti eter dan kloroform.

Gambar 2. Biosintesis hubungan antara jenis monomer flavonoida dari alur asetat

2.4.Tehnik Pemisahan

Tujuan dari teknik pemisahan adalah untuk memisahkan komponen yang akan

ditentukan berada dalam keadaan murni, tidak tercampur dengan

komponen-komponen lainnya. Ada 2 jenis teknik pemisahan:

1. Pemisahan kimia adalah suatu teknik pemisahan yang berdasarkan adanya

perbedaan yang besar dari sifat-sifat fisika komponen dalam campuran yang

akan dipisahkan.

2. Pemisahan fisika adalah suatu teknik pemisahan yang didasarkan pada

perbedaan-perbedaan kecil dari sifat-sifat fisik antara senyawa-senyawa yang

termasuk dalam suatu golongan (Muldja, 1995).

2.4.1 Kromatografi

Kromatografi merupakan suatu cara pemisahan fisik dengan unsur-unsur yang akan

dipisahkan terdistribusikan antara dua fasa, satu dari fasa-fasa ini membentuk lapisan

stasioner denagn luas permukaan yang besar dan yang lainnya merupakan cairan yang

merembes lewat. Fasa stasioner mungkin suatu zat padat atau suatu cairan dan fasa

yang bergerak mungkin suatu cairan atau suatu gas (Underwood, 1981).

Cara-cara kromatografi dapat digolongkan sesuai dengan sifat – sifat dari fasa

diam, yang dapat berupa zat padat atau zat cair. Jika fasa diam berupa zat padat

disebut kromatografi serapan, jika berupa zat cair disebut kromatografi partisi. Karena

fasa gerak dapat berupa zat cair atau gas maka ada empat macam sistem kromatografi

yaitu:

1) Fasa gerak cair–fasa diam padat (kromatografi serapan):

a.kromatografi lapis tipis

b.kromatografi penukar ion

2) Fasa gerak gas–fasa diam padat, yakni kromatografi gas padat

3) Fasa gerak cair–fasa diam cair (kromatografi partisi), yakni kromatografi

kertas.

a. kromatografi gas–cair

b. kromatografi kolom kapiler

Semua pemisahan dengan kromatografi tergantung pada kenyataan bahwa senyawa –

senyawa yang dipisahkan terdistribusi diantara fasa gerak dan fasa diam dalam

perbandingan yang sangat berbeda – beda dari satu senyawa terhadap senyawa yang

lain (Sastrohamidjojo, 1991).

2.4.1.1 Kromatografi Lapis Tipis

Kromatografi Lapis Tipis pada plat berlapis yang berukuran lebih besar, biasanya

5x20 cm, 10x20 cm, atau 20x20 cm. Biasanya memerlukan waktu pengembangan 30

menit sampai satu jam. Pada hakikatnya KLT melibatkan dua fase yaitu fase diam

atau sifat lapisan, dan fase gerak atau campuran pelarut pengembang. Fase diam dapat

berupa serbuk halus yang berfungsi sebagai permukaan penyerap atau penyangga

untuk lapisan zat cair. Fase gerak dapat berupa hampir segala macam pelarut atau

campuran pelarut (Sudjadi, 1986).

Pemisahan senyawa dengan Kromatografi Lapis Tipis seperti senyawa organik

alam dan senyawa organik sintetik dapat dilakukan dalam beberapa menit dengan alat

yang harganya tidak terlalu mahal. Jumlah cuplikan beberapa mikrogram atau

sebanyak 5 g dapat ditangani. Kelebihan KLT yang lain ialah pemakaian jumlah

pelarut dan jumlah cuplikan yang sedikit. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) merupakan

salah satu metode pemisahan yang cukup sederhana yaitu dengan menggunakan plat

kaca yang dilapisi silika gel dengan menggunakan pelarut tertentu (Gritter,1991).

Nilai utama Kromatografi Lapis Tipis pada penelitian senyawa flavonoida

ialah sebagai cara analisis cepat yang memerlukan bahan sangat sedikit. Menurut

Markham, Kromatografi Lapis Tipis terutama berguna untuk tujuan berikut:

1. Mencari pelarut untuk kromatografi kolom

2. Analisis fraksi yang diperoleh dari kromatografi kolom

3. Identifikasi flavonoida secara ko-kromatografi.

5. Penyerap dan pengembang yang digunakan umumnya sama dengan penyerap

dan pengembang pada kromatografi kolom dan kromatografi kertas

(Markham, 1988).

2.4.1.2 Kromatografi Kolom

Kromatografi cair yang dilakukan dalam kolom besar merupakan metode

kromatografi terbaik untuk pemisahan dalam jumlah besar (lebih dari 1 g). Pada

kromatografi kolom, campuran yang akan dipisahkan diletakkan berupa pita pada

bagian atas kolom penyerap yang berada dalam tabung kaca, tabung logam, dan

tabung plastik. Pelarut atau fasa gerak dibiarkan mengalir melalui kolom karena

aliran yang disebabkan oleh gaya berat atau didorong dengan tekanan. Pita senyawa

linarut bergerak melalui kolom dengan laju yang berbeda, memisah, dan dikumpulkan

berupa fraksi ketika keluar dari atas kolom (Gritter, 1991).

Dengan menggunakan cara ini, skala isolasi flavonoida dapat ditingkatkan

hampir ke skala industri. Pada dasarnya, cara ini meliputi penempatan campuran

flavonoida (berupa larutan) diatas kolom yang berisi serbuk penyerap (seperti

selulose, silika atau poliamida), dilanjutkan dengan elusi beruntun setiap komponen

memakai pelarut yang cocok. Kolom hanya berupa tabung kaca yang dilengkapi

dengan keran pada salah satu ujung (Markham, 1988).

2.4.1.3 Harga Rf (Reterdation Factor)

Mengidentifikasi noda-noda dalam lapisan tipis lazim menggunakan harga Rf yang

diidentifikasikan sebagai perbandingan antara jarak perambatan suatu zat dengan

jarak perambatan pelarut yang dihitung dari titik penotolan pelarut zat. Jarak yang

ditempuh oleh tiap bercak dari titik penotolan diukur dari pusat bercak. Untuk

mengidentifikasi suatu senyawa, maka harga Rf senyawa tersebut dapat dibandingkan

Jarak perambatan bercak dari titik penotolan

Rf =

Jarak perambatan pelarut dari titik penotolan (Sastrohamidjojo, 1991).

2.4.2 Ekstraksi

Ekstraksi dapat dilakukan dengan metoda maserasi, sokletasi, dan perkolasi. Sebelum

ekstraksi dilakukan, biasanya serbuk tumbuhan dikeringkan lalu dihaluskan dengan

derajat kehalusan tertentu, kemudian diekstraksi dengan salah satu cara di atas.

Ekstraksi dengan metoda sokletasi dapat dilakukan secara bertingkat dengan berbagai

pelarut berdasarkan kepolarannya, misalnya n-heksana, eter, benzena, kloroform, etil

asetat, etanol, metanol, dan air.

Ekstraksi dianggap selesai bila tetesan terakhir memberikan reaksi negatif

terhadap senyawa yang diekstraksi. Untuk mendapatkan larutan ekstrak yang pekat

biasanya pelarut ekstrak diuapkan dengan menggunakan alat rotari evaporator

(Harborne, 1996).

2.5 Teknik Spektroskopi

Teknik spektroskopi adalah salah satu teknik analisis kimia–fisika yang mengamati

tentang interaksi atom atau molekul dengan radiasi elektromagnetik. Ada dua macam

instrumen pada teknik spektroskopi yaitu spektrometer dan spektrofotometer.

Instrumen yang memakai monokromator celah tetap pada bidang fokus disebut

sebagai spektrometer. Apabila spektrometer tersebut dilengkapi dengan detektor yang

bersifat fotoelektrik maka disebut spektrofotometer (Muldja, 1955).

Informasi Spektroskopi Inframerah menunjukkan tipe – tipe dari adanya gugus

fungsi dalam satu molekul dan Resonansi Magnetik Inti yang memberikan informasi

yang menyatakan tentang lingkungan dari setiap tipe dari atom hidrogen (Pavia,

1979).

2.5.1 Spektrofotometri Ultra Violet

Spektrum Flavonoida biasanya ditentukan dalam larutan dengan pelarut Metanol

(MeOH) atau Etanol (EtOH). Spektrum khas terdiri atas dua maksima pada rentang

240-285 nm (pita II) dan 300-550 nm (pita I). Kedudukan yang tepat dan kekuatan

nisbi maksima tersebut memberikan informasi yang berharga mengenai sifat

flavonoida dan pola oksigenasinya. Ciri khas spektrum tersebut ialah kekuatan nisbi

yang rendah pada pita I dalam dihidroflavon, dihidroflavonol, dan isoflavon serta

kedudukan pita I pada spektrum khalkon, auron dan antosianin yang terdapat pada

panjang gelombang yang tinggi.

Ciri spektrum golongan flavonoida utama dapat ditunjukkan sebagai berikut :

2.5.2 Spektrofotometri Infra Merah (FT-IR)

Spektrum inframerah suatu molekul adalah hasil transisi antara tingkat energi getaran

yang berlainan. Pancaran inframerah yang kerapatannya kurang dari 100 cm -1 (panjang gelombang lebih daripada 100 µm) diserap oleh sebuah molekul organik dan diubah menjadi putaran energi molekul.

Penyerapan ini tercantum, namun spektrum getaran terlihat bukan sebagai

garis – garis melainkan berupa pita – pita. Hal ini disebabkan perubahan energi

getaran tunggal selalu disertai sejumlah perubahan energi putaran (Silverstein, 1986).

Dalam molekul sederhana beratom dua atau beratom tiga tidak sukar untuk

menentukan jumlah dan jenis vibrasinya dan menghubungkan vibrasi-vibrasi tersebut

dengan energi serapan. Tetapi untuk molekul-molekul beratom banyak, analisis

jumlah dan jenis vibrasi itu menjadi sukar sekali atau tidak mungkin sama sekali,

karena bukan saja disebabkan besarnya jumlah pusat – pusat vibrasi, melainkan

karena juga harus diperhitungkan terjadinya saling mempengaruhi (inter-aksi)

beberapa pusat vibrasi.

Vibrasi molekul dapat dibagi dalam dua golongan , yaitu vibrasi regang dan

vibrasi lentur.

1. Vibrasi regang

Di sini terjadi terus menerus perubahan jarak antara dua atom di didalam suatu

molekul. Vibrasi regang ini ada dua macam yaitu vibrasi regang simetris dan tak

simetri.

2.Vibrasi lentur

Di sini terjadi perubahan sudut antara dua ikatan kimia. Ada empat macam vibrasi

lentur yaitu vibrasi lentur dalam bidang yang dapat berupa vibrasi scissoring atau

vibrasi rocking dan vibrasi keluar bidang yang dapat berupa waging atau berupa

2.5.3 Spektrometri Resonansi Magnetik Inti Proton (1H-NMR)

Spektrometri Resonansi Magnetik Inti (Nuclear Magnetic Resonance, NMR)

merupakan alat yang berguna pada penentuan struktur molekul organik. Teknik ini

memberikan informasi mengenai berbagai jenis atom hidrogen dalam molekul..

Struktur NMR memberikan informasi mengenai lingkungan kimia atom hidrogen,

jumlah atom hidrogen dalam setiap lingkungan dan struktur gugusan yang berdekatan

dengan setiap atom hidroge (Cresswell, 1982).

Spektrometri Resonansi Magnetik Inti (Nuclear Magnetic Resonance, NMR)

pada umumnya digunakan untuk :

1. Menentukan jumlah proton yang memiliki lingkungan kimia yang sama pada

suatu senyawa organik.

2. Mengetahui informasi mengenai struktur suatu senyawa organik.

(Dachriyanus, 2004).

Pergeseran kimia adalah pengukuran medan dalam keadaan bebas. Semua

proton-proton dalam satu molekul yang ada dalam lingkungan kimia yang serupa

kadang-kadang menunjukkan pergeseran kimia yang sama. Setiap senyawa

memberikan penaikan menjadi puncak absorbsi tunggal dalam spektrum NMR. Di

dalam medan magnet, perputaran elektron-elektron valensi dari proton menghasilkan

medan magnet yang melawan medan magnet yang digunakan. Hingga setiap proton

dalam molekul dilindungi dari medan magnet yang digunakan dan bahwa besarnya

perlindungan ini tergantung pada kerapatan elektron yang mengelilinginya. Makin

besar kerapatan elektron yang mengelilingi inti, maka makin besar pula medan yang

dihasilkan yang melawan medan yang digunakan (Bernasconi,1995).

Senyawa yang paling lazim dan paling berguna dipakai sebagai acuan adalah

tetrametilsilana (TMS). Beberapa keuntungan dari pemakaian standar internal TMS

yaitu :

1. TMS mempunyai 12 proton yang setara sehingga akan memberikan

CH3

CH3 Si CH3

CH3

2. TMS merupakan cairan yang mudah menguap, dapat ditambahkan

kedalam larutan sampel dalam pelarut CDCl3 atau CCl4 (Silverstein, 1986)

Pada spektrometri RMI integrasi sangat penting. Harga integrasi menunjukkan

daerah atau luas puncak dari tiap – tiap proton . Sedangkan luas daerah atau luas

puncak tersebut sesuai dengan jumlah proton. Dengan demikian perbandingan tiap

integrasi proton sama dengan perbandingan jumlah proton dalam molekul

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1Alat – Alat

1. Gelas ukur 50 ml/100 ml Pyrex

2. Gelas Beaker 250 ml/1000 ml Pyrex

3. Gelas Erlenmeyer 250 ml Pyrex

4. Corong kaca

5. Corong pisah 500 ml Pyrex

6. Kolom kromatografi Pyrex

7. Tabung reaksi Pyrex

8. Plat tetes

9. Rotari evaporator Büchi R-114

10.Alat pengukur titik lebur Fisher

11.Kertas aluminium 7,6 m x 300 mm Total Wrap

12.Statif dan klem

13.Lampu UV 254 nm/ 356 nm UVGL 58

14.Spatula

15.Batang pengaduk

16.Neraca analitis Mettler AE 200

17.Pipet tetes

18.Penangas air Büchi B-480

19.Botol vial

20.Bejana Kromatografi Lapis Tipis

21.Spektrofotometer FT-IR Shimadzu

22.Spektrometer 1

23.Spektrofotometer UV-Visible

24. Kertas Saring

25. Pelat KLT Merck/ Kieselgel 60 F254

3.2 Bahan-Bahan

1. Kulit Batang Tumbuhan Kecapi ( Sandoricum koetjape Merr.) 2. Metanol (Me-OH) Destilasi

3. N-heksana Teknis

4. Etil asetat (EtOAc) Teknis

5. Aquadest

6. Silika gel 40 (70-230 mesh) ASTM untuk k.kolom E.Merck. KGaA

7. FeCl3

8. NaOH 10% 5%

9. Mg-HCl

10.H2SO

11.Kloroform

4(p)

12.Kapas

13.Pelat KLT silika gel 60 F254 E.Merck.Art 554

3.3 Prosedur Penelitian 3.3.1 Penyediaan Sampel

Sampel yang diteliti adalah kulit batang kecapi yang diperoleh dari desa Huta

Namora Kecamatan Pangururan Samosir. Kulit batang kecapi dikeringkan di udara

terbuka, lalu dihaluskan sampai diperoleh serbuk kulit batang kecapi sebanyak 2500 g.

3.3.2 Uji Pendahuluan Terhadap Ekstrak Kulit Batang Tumbuhan Kecapi

Serbuk kulit batang kecapi diidentifikasi dengan menggunakan cara:

3.3.2.1 Skrining Fitokimia

Untuk mengetahui adanya senyawa flavonoida pada kulit batang tumbuhan kecapi,

maka dilakukan uji pendahuluan secara kualitatif sebagai berikut :

Prosedur :

- Dimasukkan ± 10 gram serbuk kulit batang kecapi (Sandoricum koetjape

Merr.) yang telah dikeringkan dan dipotong-potong kecil ke dalam erlenmeyer - Ditambahkan metanol ± 100 ml

- Didiamkan

- Disaring

- Dibagi ekstrak metanol ke dalam 4 tabung reaksi

- Ditambahkan masing-masing pereaksi

menghasilkan larutan orange kekuningan

d. Tabung IV : dengan NaOH 10% menghasilkan larutan berwarna biru violet

3.3.3 Prosedur Memperoleh Ekstrak Pekat Lapisan Metanol dari Kulit Batang

Tumbuhan Kecapi (Sandoricum koetjape Merr.)

Serbuk kulit batang tumbuhan kecapi ditimbang sebanyak 2500 g, kemudian

dimaserasi dengan metanol sebanyak ± 10 L sampai semua sampel terendam dan

dibiarkan selama ± 3 hari. Maserat ditampung dan dipekatkan dengan menggunakan

alat rotarievaporator sehingga diperoleh ekstrak pekat metanol. Kemudian diuapkan

hingga semua pelarut metanol menguap. Lalu dilakukan pemblokan tannin dengan

cara melarutkan fraksi metanol dengan etil asetat, dan disaring. Filtrat kemudian

dirotarievaporator lalu diuapkan hingga semua pelarut etil asetat menguap. Lalu fraksi

Lapisan metanol dipisahkan dari lapisan n-heksana, lalu dipekatkan kembali dengan

rotarievaporator dan diuapkan sehingga diperoleh ekstrak pekat lapisan metanol

sebanyak 15,10 g.

3.3.4 Analisis Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Analisis Kromatografi Lapis Tipis dilakukan terhadap ekstrak metanol dengan

menggunakan fasa diam silika gel 60F254 Merck. Analisis ini dimaksudkan untuk

mencari pelarut yang sesuai didalam analisis kromatografi kolom. Pelarut yang

digunakan adalah campuran pelarut kloroform : metanol. Fasa gerak yang digunakan

adalah campuran kloroform : metanol dengan perbandingan (90:10 ; 80:20 ; 70:30 ;

60:40 ; 50:50 ) v/v.

Prosedur:

Dimasukkan 10 ml larutan fase gerak kloroform : metanol (90:10)v/v ke dalam bejana

kromatografi, kemudian dijenuhkan. Ditotolkan ekstrak pekat metanol pada plat KLT

yang telah diaktifkan. Dimasukkan plat ke dalam bejana yang telah berisi pelarut yang

telah dijenuhkan, lalu ditutup dan dielusi. Plat yang telah dielusi dikeluarkan dari

bejana, lalu dikeringkan dan difiksasi dengan pereaksi FeCl3 5%. Diamati warna

bercak yang timbul dan dihitung harga Rf yang diperoleh. Perlakuan yang sama

dilakukan untuk perbandingan pelarut kloroform : metanol dengan perbandingan (80

:20)v/v; 70:30 v/v; 60:40 ; 50:50 )v/v.

Dari hasil analisis KLT menunjukkan bahwa di dalam kulit batang kecapi

terkandung senyawa flavonoida. Hasil pemisahan yang baik diberikan pada fase gerak

kloroform : metanol (80:20) v/v (LAMPIRAN C).

Isolasi senyawa flavonoida secara kolom dilakukan terhadap ekstrak pekat metanol

yang telah diperoleh. Fasa diam yang digunakan adalah silika gel 40 (70-230 mesh)

ASTM dan fasa gerak yaitu n-heksana 100%, campuran pelarut kloroform : metanol

dengan perbandingan (90:10) v/v, (80:20) v/v, (70:30) v/v,(60:40) v/v,dan (50:50) v/v

Prosedur :

Dirangkai alat kolom kromatografi. Terlebih dahulu dibuburkan silika gel 40 (70-230

mesh) ASTM dengan menggunakan n-heksana, diaduk-aduk hingga homogen lalu

dimasukkan ke dalam kolom kromatografi. Kemudian dielusi dengan menggunakan

n-heksan 100% hingga silika gel padat dan homogen. Dimasukkan 15,10 g ekstrak

metanol kulit batang kecapi ke dalam kolom kromatografi yang telah berisi bubur

silika gel, lalu ditambahkan fasa gerak kloroform : metanol (90:10) v/v secara

perlahan – lahan, dan diatur sehingga aliran fasa yang keluar dari kolom sama

banyaknya dengan penambahan fasa gerak dari atas. Ditingkatkan kepolaran dengan

menambahkan fasa gerak kloroform : metanol dengan perbandingan (80:20)v/v ,

(70:30)v/v, (60:40)v/v dan (50:50)v/v. Hasil yang diperoleh ditampung dalam botol

vial setiap 12 ml , lalu di KLT dan digabung fraksi dengan harga Rf yang sama lalu

diuji dengan FeCl3 5%. Kemudian diuapkan sampai terbentuk kristal.

3.3.6 Pemurnian (Rekristalisasi)

Senyawa yang diperoleh dari hasil isolasi kromatografi kolom harus dimurnikan.

Prosedur :

Kristal yang diperoleh dari isolasi dilarutkan kembali dengan etil asetat, diaduk hingga

semua kristal larut sempurna. Kemudian ditambahkan n – heksana secara perlahan–

lahan hingga terjadi pengendapan zat-zat pengotor di dasar wadah. Kemudian

didekantasi larutan bagian atas wadah, lalu diuapkan sisa pelarut dari kristal hingga

3.3.7 Uji Kemurnian Hasil Isolasi dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Uji kemurnian kristal dilakukan dengan kromatografi lapis tipis dengan menggunakan

fasa diam silika gel 60 F254 dengan fasa gerak kloroform : metanol (80:20) v/v.

Prosedur :

Dimasukkan 10 ml larutan fasa gerak ke dalam bejana kromatografi, lalu dijenuhkan.

Ditotolkan kristal yang sebelumnya dilarutkan dengan etil asetat pada plat KLT.

Dimasukkan plat KLT tersebut ke dalam bejana kromatografi yang telah jenuh.

Setelah pelarut fasa gerak merembes sampai batas tanda, plat KLT dikeluarkan dari

bejana, dikeringkan, dan difiksasi dengan menggunakan pereaksi FeCl3 5% dalam

metanol menghasilkan bercak berwarna hitam yang menunjukkan adanya senyawa

flavonoida.

3.3.8 Penentuan Titik Lebur

Kristal hasil isolasi yang telah murni dimasukkan ke dalam alat pengukur titik lebur,

diatur suhu. Lalu diamati suhu sampai kristal melebur.

3.3.9 Identifikasi Senyawa Hasil Isolasi

3.3.9.1 Identifikasi dengan Spektrofotometer UV-Visible

Analisis dengan alat Spektrofotometer UV-Visible diperoleh dari Laboratorium Pusat

Penelitian Kimia - LIPI, Kawasan PUSPIPTEK Serpong, Tangerang dengan

3.3.9.2. Identifikasi dengan Spektrometer Resonansi Magnetik Inti Proton

(1H-NMR)

Analisis dengan alat Spektrometer 1H-NMR diperoleh dari Laboratorium Pusat Penelitian Kimia - LIPI, Kawasan PUSPIPTEK Serpong, Tangerang dengan

menggunakan aseton sebagai pelarut.

3.3.9.3 Identifikasi dengan Spektrofotometer Inframerah (FT-IR)

Analisis dengan alat Spektrofotometer FT-IR diperoleh dari Laboratorium Pusat

3.4 Bagan Skrining Fitokimia

diekstraksi maserasi dengan metanol

disaring

dipekatkan

dibagi ke dalam 4 tabung reaksi

3.5 Bagan Penelitian dipekatkan dengan rotarievaporator

dipisahkan tiap fraksi melalui kromatografi kolom dengan fasa gerak yaitu campuran pelarut kloroform:metanol dengan perbandingan 90:10 v/v; 80:20 v/v; 70:30 v/v; 60:40 v/v dan 50:50 v/v

Ekstrak metanol Bahan material

Ekstrak pekat metanol

Residu ( padatan ) Filtrat

2500 g serbuk kulit batang tumbuhan kecapi (Sandoricum koetjape Merr.)

Lapisan metanol Lapisan n- heksana (tidak dilanjutkan)

Hasil positif Hasil positif Hasil negatif Hasil negatif Hasil negatif

dianalisis dengan spektrofotometer UV-Visible, spektrofotometer FT-IR, spektrofotometer 1H-NMR

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Hasil skrining fitokimia terhadap ekstrak metanol dari kulit batang kecapi

(Sandoricum koetjape Merr.) menunjukkan bahwa sampel positif terhadap pereaksi – pereaksi flavonoida.

Hasil isolasi senyawa flavonoida dari kulit batang kecapi diperoleh dengan

menggunakan fase gerak klorofom : metanol (80/20)v/v, berwarna merah kecokelatan,

berbentuk kristal , massa = 12,10 mg (0,484 %) , positif terhadap pereaksi flavonoida,

Rf = 0,37, dan titik lebur = 127-130oC

Dari hasil analisis Spektrofotometer Ultraviolet – Visible ( UV – Visible ) dengan

pelarut metanol memberikan panjang gelombang maksimum (λ maks) 290,0 dan

207,0 nm (Markham,1988).

Gambar 4. Spektrum FT-IR Senyawa Hasil Isolasi

Hasil analisis Spektrofotometer FT-IR pada kristal hasil isolasi menghasilkan

pita–pita serapan pada daerah bilangan gelombang sebagai berikut :

1. Pada bilangan gelombang 3433,29−3080,32 cm-1 puncak melebar

menunjukkan adanya puncak melebar vibrasi ulur −OH

2. Pada bilangan gelombang 2916,37 cm-1 puncak sedang menunjukkan adanya

vibrasi C–H aromatik.

3. Pada bilangan gelombang 1707,00 cm-1

4. Pada bilangan gelombang 1519,91−1442,75 cm

puncak sedang menunjukkan adanya

vibrasi C=O dari keton.

-1

puncak tajam menunjukkan

5. Pada bilangan gelombang 1282,66–1265,30 cm-1

6. Pada bilangan gelombang 1039,63−1020,34 cm

puncak melebar

menunjukkan adanya C–O dari eter

-1

puncak melebar

menunjukkan adanya C−O−C dari eter (Silverstein,1986).

Gambar 5. Spektrum 1H-NMR Senyawa Hasil Isolasi

Hasil analisis Spektroskopi Resonansi Magnetik Inti Proton (H1-NMR) senyawa hasil isolasi dengan menggunakan pelarut aseton-d6 dan TMS sebagai standar yang memberikan signal – signal pergeseran kimia pada daerah sebagai

berikut :

1. Pergeseran kimia pada daerah δ=4,5595 ppm dengan puncak doblet

menunjukkan adanya proton H

2. Pergeseran kimia pada daerah δ=4,8656 ppm dengan puncak singlet

menunjukkan adanya proton –OH

2.

3. Pergeseran kimia pada daerah δ=6,0149−5,9124 ppm

.

dengan puncak singlet

singlet menunjukkan adanya proton H8 dan H5

4. Pergeseran kimia pada daerah δ=7,0396–6,8152 ppm dengan puncak singlet

singlet menunjukkan adanya H

.

5. Pergeseran kimia pada daerah δ=2,8383–2,7125 ppm dengan puncak doblet

doblet menunjukkan adanya proton H3 equatorial dan H3 aksial

(Silverstein,1986).

4.2.Pembahasan

Dari hasil kromatografi lapis tipis, pada perbandingan (90:10)v/v hasil positif tapi

tidak dilanjutkan karena perbandingan pelarut yang lebih baik untuk mengisolasi

senyawa flavonoida dari kulit batang kecapi adalah klorofom: metanol (80:20)v/v

yang menunjukkan pemisahan yang lebih baik dari noda yang dihasilkan. Hal ini juga

dibuktikan dengan analisis KLT yang menunjukkan hanya satu noda pada kristal.

Seperti diketahui bahwa flavonoida itu adalah turunan dari fenolic dimana

strukturnya dibentuk dari cincin aromatik A dan B.Cincin ini dihubungkan oleh cincin

C yaitu cincin C ini terdiri dari grup karbonil dan eter.Untuk mengetahui adanya grup

ini dianalisa dengan spektroskopi IR sedangkan menentukan golongan dari flavonoida

ini diperlukan spektroskopi UV.Untuk menentukan atau menganalisa senyawa

aromatik diperlukan atau digunakan spektroskopi NMR untuk mengetahui bentuk

peak dari proton dan posisi pada ppm.

Hasil interpretasi Infra Merah (FT−IR) :

1. Pada bilangan gelombang 1282,66−1265,30 cm -1 puncak melebar menunjukkan adanya vibrasi ulur C–O dari eter dan pada bilangan

gelombang 1039,63−1020,34 cm-1

2. Pada bilangan gelombang 1519−1442,75 cm

puncak melebar menunjukkan adanya

C−O−C dari eter.Hal ini menunjukkan adanya cincin C yang

menghubungkan cincin A dan cincin B.

-1

puncak melebar

menunjukkan adanya vibrasi C=C aromatik,dan pada bilangan gelombang

2916,37 cm-1 puncak sedang menunjukkan adanya C–H aromatik. Hal ini menunjukan adanya senyawa aromatik. Dan pada bilangan gelombang

Dari hasil analisis Spektrofotometer Ultraviolet – Visible ( UV – Visible )

dengan pelarut metanol memberikan panjang gelombang maksimum (λ maks) 290,0

dan 207,0 nm.Hal ini menunjukkan bahwa golongan dari flavonoida yang diisolasi

adalah flavonoida golongan flavanon.

Hasil interpretasi dari Spektrum Resonansi Magnetik Inti Proton (1H-NMR) senyawa hasil isolasi dengan menggunakan pelarut aseton-d6

1. Pergeseran kimia pada daerah δ=6,0149−5,9124 ppm terdapat puncak

singlet singlet.Hal ini menunjukkan adanya proton dari cincin A yang tidak

bercoupling yaitu proton H

dalam standar TMS

yaitu dimana pada NMR menunjukkan adanya proton aromatik antara 6−7 ppm

diperoleh :

8 dan H5

2. Pergeseran kimia pada daerah δ=7,0396−6,8152 ppm terdapat puncak

singlet

.

singlet.hal ini menunjukkan adanya proton pada cincin B yang tidak

bercoupling yaitu proton H2’ dan H4’

3. Pergeseran kimia pada daerah δ=4,5595 ppm terdapat puncak doblet

menunjukkan adanya proton H

.

2

4. Pergeseran kimia pada daerah δ=4,8656 ppm terdapat puncak singlet

menunjukkan adanya –OH.

pada cincin C.

5. Pergeseran kimia pada daerah δ=2,8383−2,7125 ppm terdapat puncak

doblet

Kemudian diduga bahwa tidak adanya gugus –OH pada C5 dimana pada

Spektrum NMR pada posisi 12 ppm keatas tidak terdapat puncak. Dan dimana proton

H pada C5 tidak tersubstitusi oleh grup lain. Dari hasil pembahasan diatas,

berdasarkan skrining fitokimia, data spektrum UV−Visible, FT-IR dan 1

H-NMR dapat

disimpulkan bahwa kemungkinan kristal yang diisolasi dari kulit batang tumbuhan

kecapi

(

Sandoricum koetjape Merr.) adalah senyawa flavonoida golongan flavanon.BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Hasil isolasi yang diperoleh dari 2500 g kulit batang kecapi (Sandoricum koetjape Merr.) merupakan kristal berwarna merah kecokelatan diperoleh

sebanyak 12,10 mg (0,484 %) , Rf = 0,37 dengan titik lebur 127-130o

2. Berdasarkan hasil skrining fitokimia flavonoida terhadap kristal hasil isolasi

dari kulit batang kecapi (Sandoricum koetjape Merr.), menunjukkan hasil yang positif mengandung senyawa flavonoida.

C.

3. Hasil analisis dengan skrining fitokimia pereaksi-pereaksi flavonoida,

Spektrofotometri Infra Merah (FT – IR) dan Resonansi Magnetik Inti Proton

(1H-NMR) menunjukkan bahwa kristal hasil isolasi dari kulit batang kecapi (Sandoricum koetjape Merr.) adalah senyawa flavonoida golongan flavanon.

5.2 Saran

1. Perlu dilakukan analisis Spektroskopi Massa, 13C–NMR, DEPT agar diperoleh data-data yang lebih mendukung untuk menentukan struktur

DAFTAR PUSTAKA

Albach, D. 2003. Acylated flavones glycosides from Veronica. Phytochemistry:

64:(2003): hal 1295-1301.

Bernasconi, G. 1995. Teknologi Kimia. Jilid 2. Edisi Pertama. Jakarta: PT. Pradaya Paramita.

Cresswell, C. J., dkk. 1982. Analisis Spektrum Senyawa Organik. Edisi kedua. Bandung: Penerbit ITB.

Dachriyanus. 2004.Analisis Struktur Senyawa Organik secara Spektroskopi. Padang: Andalas University Press.

Dalimartha, S. 2000. Atlas Tumbuhan Obat di Indonesia. Jakarta: Trubus Agriwidya.

Gritter, R . J.1991.Pengantar Kromatografi.Terbitan kedua.Terjemahan Kosasih Padmawina-

Ta.Bandung : Penerbit ITB.

Harborne, J. B. 1987. Metoda Fitokimia, Penuntun Cara Modern Menganalisa Tumbuhan. Terbitan ke-2. Terjemahan Kosasih Padmawinata dan Iwang Soediro. Bandung: Penerbit ITB.

Hutapea, R . J .1994. Inventaris Tanaman Obat Indonesia. Jilid III. Jakarta : Badan Penelitian

dan Pengembangan Kesehatan.Halaman 245-246.

Ismail, I . S .2003. Modified Limonoids from the leaves of Sandoricum koetjape. Phytochem-

Istry, 64 , 1345-1349.

Mabry, T. J. dkk. 1970. The Systematic Identification of Flavonoids.New York: Springer

Verlag

Manitto, P. 1992. Biosintesis Produk Alami. Cetakan Pertama. Terjemahan Koensoemardiyah. Semarang: Penerbit IKIP Press.

Markham, K . R . 1988.Cara Mengidentifikasi Flavonoida. Terjemahan Kosasih Padmawinata. Bandung : ITB Press.

Muldja, M . H . 1995. Analisis Instrumental.Cetakan Pertama.Surabaya : Universitas Airlangga Press.

Nessa, F. dkk. 2003. Free Radical-Scavenging Activity of Organic Extracts and Pure Flavonoids of Blumea balsamifera DC Leaves. Food Chemistry.88 (2004): hal. 243-252.

Noerdin, D.1985. Elusidasi Struktur Senyawa Organik dengan Cara Spektroskopi Ultra Lembayung dan Inframerah. Edisi Pertama. Bandung: Penerbit Angkasa.

Pavia, L. D. 1979. Introduction to Spectroscopy a Guide for Students of Organic Chemistry. Philladelphia: Saunders College.

Robinson, T. 1995. Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi. Edisi Keenam. Bandung: Penerbit ITB.

Salisbury, F.B. 1995. Fisiologi Tumbuhan. Edisi ke-4. Jilid 2. Bandung: Penerbit ITB.

Sastrohamidjojo, H. 1985. Kromatografi . Edisi Pertama. Cetakan Pertama Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Sastrohamidjojo, H. 1996. Sintesis Bahan Alam. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.

Silverstein, R. M. 1986. Penyidikan Spektrometrik Senyawa Organik. Terjemahan A. J. Hatomo dan Anny Viktor Purba. Edisi ke-4. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sudjadi. 1986. Metode Pemisahan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Tinggen, IN. 2000. Taru Premana (Pustaka Leluhur). Eka Cipta. Singaraja.

LAMPIRAN I.Senyawa Pembanding Spektrum 1 a.Spektrum NMR of Sphaerobioside Acetate in CDCl

H-NMR Senyawa Flavonoida

b.Spektrum NMR of TMS Ether of Dihydroquercetin in CCl

4

c.Spektrum NMR of Afrormosin in CDCl

4