Oleh

TIRANI SAKUNTALA DEVI H14103030

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

RINGKASAN

TIRANI SAKUNTALA DEVI. Analisis Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur Indonesia Sebelum dan Pada Awal Otonomi Daerah (dibimbing oleh Fifi Diana Thamrin).

Pembangunan yang tidak seimbang antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) mengakibatkan ketimpangan. Ketimpangan antara KBI dan KTI dapat dilihat dari besarnya investasi di kedua kawasan tersebut. Ketimpangan juga bisa dilihat dari tingkat kemiskinan. Dari tahun 1999-2003 angka kemiskinan yang tertinggi ada di KTI. Selain itu hampir di semua daerah di KTI dapat dikatakan tidak memiliki infrastruktur yang memadai, sehingga menyebabkan pembangunan KTI sangat tertinggal. Padahal, untuk dapat menghasilkan produktivitas modal yang optimal kebutuhan akan infrastruktur, seperti jalan raya, pelabuhan laut dan udara, sarana telekomunikasi dan lain-lain, merupakan kebutuhan yang mutlak. Kondisi tersebut masih diperparah lagi dengan ”masalah sosial dan keamanan” yang selalu dipertanyakan oleh setiap investor yang akan menanamkan modalnya ke KTI. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seluruh Propinsi di KTI lebih rendah jika dibandingkan PDRB seluruh Propinsi di KBI.

Kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan pada tahun 1999 menimbulkan dampak yang menguntungkan bagi daerah yang mampu melaksanakannya. Sejalan itu, KTI ikut serta mengimplikasikan kebijakan otonomi daerah tersebut, sehingga provinsi-provinsi di KTI memiliki wewenang pemerintahan dan menentukan sendiri kemajuan pembangunan. Kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan pada tahun 1999 mulai dilaksanakan di KTI pada tahun 2000 dan hal ini berpengaruh terhadap pemerintahan dibeberapa provinsi di KTI.

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah adanya perubahan atau selisih PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing sektor perekonomian di KTI dan perubahan PDB nasional dalam kurun waktu 9 tahun terutama sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah di KTI pada tahun 2000. pada kurun waktu 9 tahun tersebut PDRB KTI meningkat dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah peningkatan tersebut termasuk dalam pertumbuhan progresif

(maju) atau tergolong dalam pertumbuhan yang lambat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di KTI sebelum dan pada awal otonomi daerah. Hal yang akan dilihat adalah laju pertumbuhan, daya saing, profil pertumbuhan dan pergeseran bersih dari masing-masing sektor perekonomian di KTI.

otonomi daerah yang menggambarkan kondisi ekonomi pada saat krisis, dan tahun 2000-2002 periode awal otonomi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kurun waktu 1994-1996 sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang memiliki laju pertumbuhan paling cepat dan sektor yang mempunyai laju pertumbuhan paling lambat adalah sektor jasa-jasa. Sektor perekonomian yang mempunyai daya saing paling tinggi pada kurun waktu 1994-1996 adalah sektor pertambangan dan galian dan sektor yang sangat tidak bisa bersaing adalah sektor industri pengolahan. Pada tahun 1997-1999 sektor listrik, gas dan air bersih tetap mempunyai laju pertumbuhan yang tertinggi dan sektor bangunan merupakan sektor dengan laju pertumbuhan paling lambat. Sektor pertambangan dan galian tetap menempati posisi pertama sektor yang berdaya saing dan terdapat sektor pertanian yang tidak mempunyai daya saing dengan wilayah lain pada kurun waktu 1997-1999.

Sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai laju pertumbuhan yang tercepat pada kurun waktu 2000-2002 dan sektor pertambangan dan galian merupakan sektor dengan laju pertumbuhan lambat. Pada tahun 2000-2002 sektor pertambangan dan galian tetap menjadi sektor dengan daya saing tertinggi, sedangkan sektor yang keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor yang sangat tidak bisa bersaing dengan sektor wilayah lain.

Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan pada masa sebelum dan awal otonomi daerah pertumbuhan ekonomi KTI termasuk dalam pertumbuhan yang progresif (maju) namun apabila dilihat dari masing-masing sektor masih terdapat sektor yang mempunyai pertumbuhan lambat. Pada tahun 1994-1996 sektor yang tergolong dalam pertumbuhan yang lambat antara lain sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa. Pada tahun 1997-1999 sektor yang tergolong dalam sektor dengan pertumbuhan lambat yaitu sektor bangunan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pada tahun 2000-2002 sektor yang tergolong dalam sektor dengan pertumbuhan lambat yaitu sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

ANALISIS PERTUMBUHAN SEKTOR-SEKTOR

PEREKONOMIAN KAWASAN TIMUR INDONESIA SEBELUM

DAN PADA AWAL OTONOMI DAERAH

Oleh

TIRANI SAKUNTALA DEVI H14103030

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh,

Nama : Tirani Sakuntala Devi

Nomor Registrasi Pokok : H14103030

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi : Analisis Pertumbuhan Sektor-Sektor

Perekonomian Kawasan Timur Indonesia Sebelum

dan Pada Awal Otonomi Daerah

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian

Bogor.

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Fifi Diana Thamrin, M. Si. NIP 132 321 453

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Dr. Ir. Rina Oktaviani, M. S. NIP 131 846 872

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH

BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH

DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA

PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Mei 2007

Mukti Rahardjo dan Sri Murtini. Penulis menamatkan pendidikan dasar di SDN

KAYEN 5 kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri 3 Pati pada tahun 1997 dan

lulus SLTP pada tahun 2000. Setelah lulus dari SLTP penulis melanjutkan

pendidikan di SLTA Negeri 1 Pati.

Pada tahun 2003 penulis diterima menjadi mahasiswa Institut Pertanian

Bogor melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB) dan diterima sebagai

mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan

judul ”Analisis Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur Indonesia Sebelum dan Pada Awal Otonomi Daerah ”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fifi

Diana Thamrin yang telah memberikan bimbingan baik secara teknis maupun

teoritis dalam proses pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis

tujukan kepada Ibu Wiwiek Rindayati yang telah menguji hasil karya ini. Semua

saran dan kritikan beliau merupakan hal yang sangat berharga dalam

penyempurnaan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih

kepada Ibu Widyastutik terutama atas perbaikan tata cara penulisan skripsi ini.

Penulis juga sangat terbantu oleh kritik dan saran dari para peserta seminar

hasil penelitian skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang

telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan

satu-persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada orang tua penulis, Bapak Mukti Rahardjo dan Ibu Sri Murtini, keluarga di

Cibinong, teman kost bawah, teman KKP, dan teman satu pembimbing skripsi.

Terima kasih atas doa, dukungan dan nasehat yang telah diberikan.

Bogor, Mei 2007

Tirani Sakuntala Devi

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN...xiv

I. PENDAHULUAN ...1

1.1. Latar Belakang ...1

1.2. Perumusan Masalah ...7

1.3. Tujuan ...9

1.4. Kegunaan Penelitian...10

II. TINJAUAN PUSTAKa ...11

2.1. Konsep Otonomi Daerah...11

2.2. Teori Pertumbuhan Rostow ...16

2.3. Konsep Wilayah ...17

2.4. Kerangka Teoritis...20

2.4.1. Analisis Shift Share...20

2.4.2. Keterbatasan-Keterbatasan Analisis Shift Share...23

2.5. Kerangka Pemikiran Konseptual...24

III. METODE PENELITIAN...27

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian ...27

3.2. Jenis dan Sumber Data ...27

3.3. Metode Analisis Shift Share...27

3.3.1. Analisis PDRB KTI dan PDB Indonesia ...28

3.3.2. Rasio PDRB KTI dan PDB Indonesia (Nilai Ra, Ri, dan ri) ...30

3.3.3. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah ...32

3.3.4. Analisis Profil Pertumbuhan PDRB dan Pergeseran Bersih ...34

3.4. Definisi Operasional...38

3.4.1. Produk Domestik Regional Bruto ...38

3.4.2. Tahun Dasar Analisis dan Tahun Akhir Analisis...39

IV. GAMBARAN UMUM ...41

4.1. Pembangunan Kawasan Timur Indonesia...41

4.2. Ketertinggalan Kawasan Timur Indonesia...44

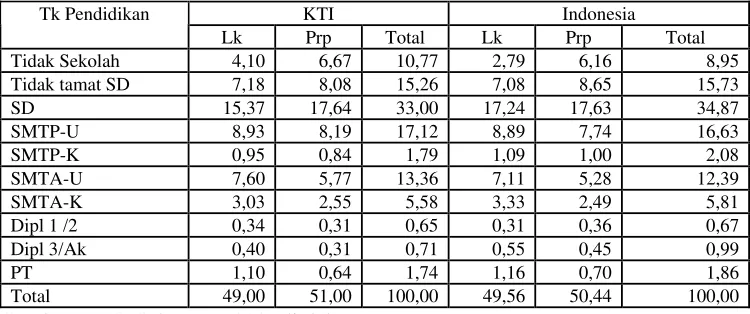

4.3. Kualitas Sumber Daya Manusia...46

4.3.1. Tingkat Pendidikan ...46

4.3.2. Tingkat Kesehatan...48

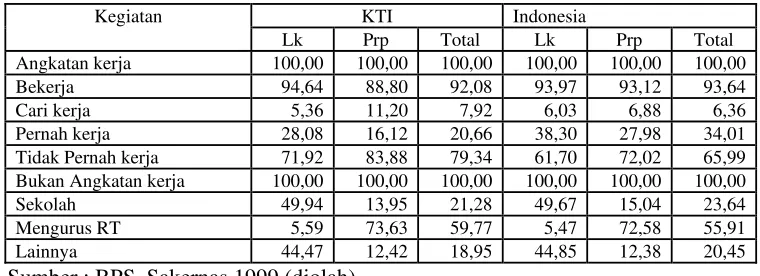

4.3.3. Ketenagakerjaan...50

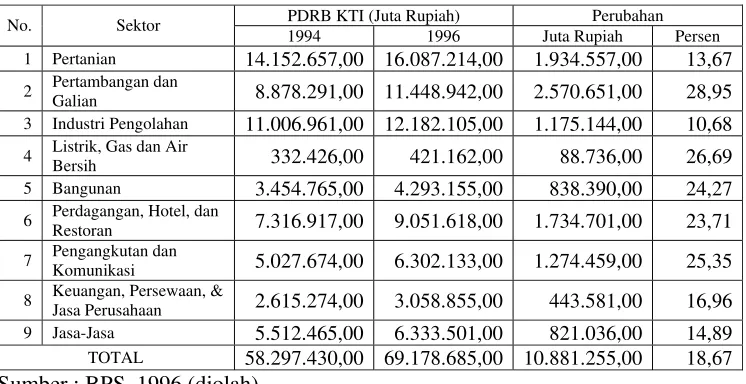

4.4. Perkembangan PDRB di Kawasan Timur Indonesia ...53

V. HASIL DAN PEMBAHASAN...56

5.1. Sektor-Sektor Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia Sebelum Otonomi Daerah Tahun 1994-1996 ...56

5.1.1. Analisis PDRB Kawasan Timur Indonesia Tahun 1994-1996 ...56

5.1.2. Rasio PDRB Kawasan Timur Indonesia dan PDB Indonesia (Ra, Ri, dan ri) Tahun 1994-1996...57

5.1.3. Analisis Komponen PertumbuhanWilayah Tahun 1994-1996 ...59

5.1.4. Analisis Profil Pertumbuhan PDRB Kawasan Timur Indonesia dan Pergeseran Bersih Tahun 1994-1996 ...64

5.2. Sektor-Sektor Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia Sebelum Otonomi Daerah Tahun 1997-1999 ...68

5.2.1. Analisis PDRB Kawasan Timur Indonesia Tahun 1997-1999 ...68

5.2.2. Rasio PDRB Kawasan Timur Indonesia dan PDB Indonesia (Ra, Ri, dan ri) Tahun 1997-1999...69

5.2.3. Analisis Komponen PertumbuhanWilayah Tahun 1994-1996 ...70

5.2.4. Analisis Profil Pertumbuhan PDRB Kawasan Timur Indonesia dan Pergeseran Bersih Tahun 1997-1999 ...75

5.3. Sektor-Sektor Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia Sebelum Otonomi Daerah Tahun 2000-2002 ...78

5.3.1. Analisis PDRB Kawasan Timur Indonesia Tahun 2000-2002 ...78

5.3.2. Rasio PDRB Kawasan Timur Indonesia dan PDB Indonesia (Ra, Ri, dan ri) Tahun 2000-2002...79

5.3.3. Analisis Komponen PertumbuhanWilayah Tahun 2000-2002 ...80

5.3.4. Analisis Profil Pertumbuhan PDRB Kawasan Timur Indonesia dan Pergeseran Bersih Tahun 2000-2002 ...84

Oleh

TIRANI SAKUNTALA DEVI H14103030

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

RINGKASAN

TIRANI SAKUNTALA DEVI. Analisis Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur Indonesia Sebelum dan Pada Awal Otonomi Daerah (dibimbing oleh Fifi Diana Thamrin).

Pembangunan yang tidak seimbang antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) mengakibatkan ketimpangan. Ketimpangan antara KBI dan KTI dapat dilihat dari besarnya investasi di kedua kawasan tersebut. Ketimpangan juga bisa dilihat dari tingkat kemiskinan. Dari tahun 1999-2003 angka kemiskinan yang tertinggi ada di KTI. Selain itu hampir di semua daerah di KTI dapat dikatakan tidak memiliki infrastruktur yang memadai, sehingga menyebabkan pembangunan KTI sangat tertinggal. Padahal, untuk dapat menghasilkan produktivitas modal yang optimal kebutuhan akan infrastruktur, seperti jalan raya, pelabuhan laut dan udara, sarana telekomunikasi dan lain-lain, merupakan kebutuhan yang mutlak. Kondisi tersebut masih diperparah lagi dengan ”masalah sosial dan keamanan” yang selalu dipertanyakan oleh setiap investor yang akan menanamkan modalnya ke KTI. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seluruh Propinsi di KTI lebih rendah jika dibandingkan PDRB seluruh Propinsi di KBI.

Kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan pada tahun 1999 menimbulkan dampak yang menguntungkan bagi daerah yang mampu melaksanakannya. Sejalan itu, KTI ikut serta mengimplikasikan kebijakan otonomi daerah tersebut, sehingga provinsi-provinsi di KTI memiliki wewenang pemerintahan dan menentukan sendiri kemajuan pembangunan. Kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan pada tahun 1999 mulai dilaksanakan di KTI pada tahun 2000 dan hal ini berpengaruh terhadap pemerintahan dibeberapa provinsi di KTI.

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah adanya perubahan atau selisih PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing sektor perekonomian di KTI dan perubahan PDB nasional dalam kurun waktu 9 tahun terutama sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah di KTI pada tahun 2000. pada kurun waktu 9 tahun tersebut PDRB KTI meningkat dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah peningkatan tersebut termasuk dalam pertumbuhan progresif

(maju) atau tergolong dalam pertumbuhan yang lambat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di KTI sebelum dan pada awal otonomi daerah. Hal yang akan dilihat adalah laju pertumbuhan, daya saing, profil pertumbuhan dan pergeseran bersih dari masing-masing sektor perekonomian di KTI.

otonomi daerah yang menggambarkan kondisi ekonomi pada saat krisis, dan tahun 2000-2002 periode awal otonomi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kurun waktu 1994-1996 sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang memiliki laju pertumbuhan paling cepat dan sektor yang mempunyai laju pertumbuhan paling lambat adalah sektor jasa-jasa. Sektor perekonomian yang mempunyai daya saing paling tinggi pada kurun waktu 1994-1996 adalah sektor pertambangan dan galian dan sektor yang sangat tidak bisa bersaing adalah sektor industri pengolahan. Pada tahun 1997-1999 sektor listrik, gas dan air bersih tetap mempunyai laju pertumbuhan yang tertinggi dan sektor bangunan merupakan sektor dengan laju pertumbuhan paling lambat. Sektor pertambangan dan galian tetap menempati posisi pertama sektor yang berdaya saing dan terdapat sektor pertanian yang tidak mempunyai daya saing dengan wilayah lain pada kurun waktu 1997-1999.

Sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai laju pertumbuhan yang tercepat pada kurun waktu 2000-2002 dan sektor pertambangan dan galian merupakan sektor dengan laju pertumbuhan lambat. Pada tahun 2000-2002 sektor pertambangan dan galian tetap menjadi sektor dengan daya saing tertinggi, sedangkan sektor yang keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor yang sangat tidak bisa bersaing dengan sektor wilayah lain.

Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan pada masa sebelum dan awal otonomi daerah pertumbuhan ekonomi KTI termasuk dalam pertumbuhan yang progresif (maju) namun apabila dilihat dari masing-masing sektor masih terdapat sektor yang mempunyai pertumbuhan lambat. Pada tahun 1994-1996 sektor yang tergolong dalam pertumbuhan yang lambat antara lain sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa. Pada tahun 1997-1999 sektor yang tergolong dalam sektor dengan pertumbuhan lambat yaitu sektor bangunan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pada tahun 2000-2002 sektor yang tergolong dalam sektor dengan pertumbuhan lambat yaitu sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

ANALISIS PERTUMBUHAN SEKTOR-SEKTOR

PEREKONOMIAN KAWASAN TIMUR INDONESIA SEBELUM

DAN PADA AWAL OTONOMI DAERAH

Oleh

TIRANI SAKUNTALA DEVI H14103030

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh,

Nama : Tirani Sakuntala Devi

Nomor Registrasi Pokok : H14103030

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi : Analisis Pertumbuhan Sektor-Sektor

Perekonomian Kawasan Timur Indonesia Sebelum

dan Pada Awal Otonomi Daerah

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian

Bogor.

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Fifi Diana Thamrin, M. Si. NIP 132 321 453

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Dr. Ir. Rina Oktaviani, M. S. NIP 131 846 872

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH

BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH

DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA

PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Mei 2007

Mukti Rahardjo dan Sri Murtini. Penulis menamatkan pendidikan dasar di SDN

KAYEN 5 kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri 3 Pati pada tahun 1997 dan

lulus SLTP pada tahun 2000. Setelah lulus dari SLTP penulis melanjutkan

pendidikan di SLTA Negeri 1 Pati.

Pada tahun 2003 penulis diterima menjadi mahasiswa Institut Pertanian

Bogor melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB) dan diterima sebagai

mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan

judul ”Analisis Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur Indonesia Sebelum dan Pada Awal Otonomi Daerah ”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fifi

Diana Thamrin yang telah memberikan bimbingan baik secara teknis maupun

teoritis dalam proses pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis

tujukan kepada Ibu Wiwiek Rindayati yang telah menguji hasil karya ini. Semua

saran dan kritikan beliau merupakan hal yang sangat berharga dalam

penyempurnaan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih

kepada Ibu Widyastutik terutama atas perbaikan tata cara penulisan skripsi ini.

Penulis juga sangat terbantu oleh kritik dan saran dari para peserta seminar

hasil penelitian skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang

telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan

satu-persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada orang tua penulis, Bapak Mukti Rahardjo dan Ibu Sri Murtini, keluarga di

Cibinong, teman kost bawah, teman KKP, dan teman satu pembimbing skripsi.

Terima kasih atas doa, dukungan dan nasehat yang telah diberikan.

Bogor, Mei 2007

Tirani Sakuntala Devi

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN...xiv

I. PENDAHULUAN ...1

1.1. Latar Belakang ...1

1.2. Perumusan Masalah ...7

1.3. Tujuan ...9

1.4. Kegunaan Penelitian...10

II. TINJAUAN PUSTAKa ...11

2.1. Konsep Otonomi Daerah...11

2.2. Teori Pertumbuhan Rostow ...16

2.3. Konsep Wilayah ...17

2.4. Kerangka Teoritis...20

2.4.1. Analisis Shift Share...20

2.4.2. Keterbatasan-Keterbatasan Analisis Shift Share...23

2.5. Kerangka Pemikiran Konseptual...24

III. METODE PENELITIAN...27

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian ...27

3.2. Jenis dan Sumber Data ...27

3.3. Metode Analisis Shift Share...27

3.3.1. Analisis PDRB KTI dan PDB Indonesia ...28

3.3.2. Rasio PDRB KTI dan PDB Indonesia (Nilai Ra, Ri, dan ri) ...30

3.3.3. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah ...32

3.3.4. Analisis Profil Pertumbuhan PDRB dan Pergeseran Bersih ...34

3.4. Definisi Operasional...38

3.4.1. Produk Domestik Regional Bruto ...38

3.4.2. Tahun Dasar Analisis dan Tahun Akhir Analisis...39

IV. GAMBARAN UMUM ...41

4.1. Pembangunan Kawasan Timur Indonesia...41

4.2. Ketertinggalan Kawasan Timur Indonesia...44

4.3. Kualitas Sumber Daya Manusia...46

4.3.1. Tingkat Pendidikan ...46

4.3.2. Tingkat Kesehatan...48

4.3.3. Ketenagakerjaan...50

4.4. Perkembangan PDRB di Kawasan Timur Indonesia ...53

V. HASIL DAN PEMBAHASAN...56

5.1. Sektor-Sektor Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia Sebelum Otonomi Daerah Tahun 1994-1996 ...56

5.1.1. Analisis PDRB Kawasan Timur Indonesia Tahun 1994-1996 ...56

5.1.2. Rasio PDRB Kawasan Timur Indonesia dan PDB Indonesia (Ra, Ri, dan ri) Tahun 1994-1996...57

5.1.3. Analisis Komponen PertumbuhanWilayah Tahun 1994-1996 ...59

5.1.4. Analisis Profil Pertumbuhan PDRB Kawasan Timur Indonesia dan Pergeseran Bersih Tahun 1994-1996 ...64

5.2. Sektor-Sektor Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia Sebelum Otonomi Daerah Tahun 1997-1999 ...68

5.2.1. Analisis PDRB Kawasan Timur Indonesia Tahun 1997-1999 ...68

5.2.2. Rasio PDRB Kawasan Timur Indonesia dan PDB Indonesia (Ra, Ri, dan ri) Tahun 1997-1999...69

5.2.3. Analisis Komponen PertumbuhanWilayah Tahun 1994-1996 ...70

5.2.4. Analisis Profil Pertumbuhan PDRB Kawasan Timur Indonesia dan Pergeseran Bersih Tahun 1997-1999 ...75

5.3. Sektor-Sektor Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia Sebelum Otonomi Daerah Tahun 2000-2002 ...78

5.3.1. Analisis PDRB Kawasan Timur Indonesia Tahun 2000-2002 ...78

5.3.2. Rasio PDRB Kawasan Timur Indonesia dan PDB Indonesia (Ra, Ri, dan ri) Tahun 2000-2002...79

5.3.3. Analisis Komponen PertumbuhanWilayah Tahun 2000-2002 ...80

5.3.4. Analisis Profil Pertumbuhan PDRB Kawasan Timur Indonesia dan Pergeseran Bersih Tahun 2000-2002 ...84

xi

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Investasi di KTI dan KBI, 2005-2006... ...1

2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Propinsi Tahun 2002, 2003

dan 2004 ...2

3. Persentase PDRB Wilayah-Wilayah Di Indonesia Atas Dasar Harga

Konstan 1993 (Persen) ...5

4. Posisi Dana Simpanan Rupiah dan Posisi Kredit Rupiah Pada Bank Umum Menurut Daerah Propinsi se-KTI Bulan Juni 2001 (Dalam

Miliar Rupiah)...5

5. Keunggulan KBI Dan KTI ...8

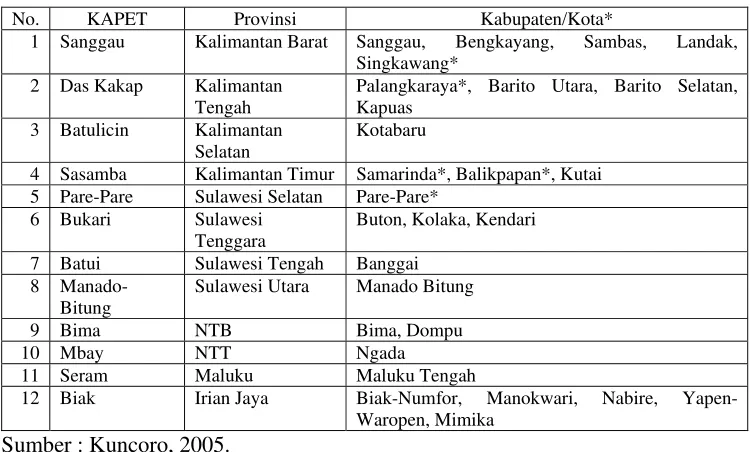

6. Lokasi KAPET ...42

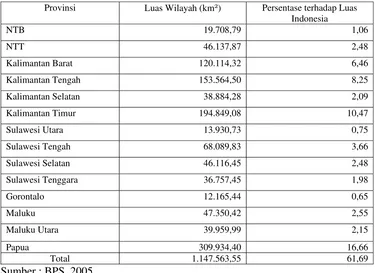

7. Luas Daerah Provinsi-Provinsi di Kawasan Timur Indonesia, 2004 ...45

8. Kualitas Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan

di KTI dan Indonesia,1999...48

9. Angka Kematian Umur 0-14 Tahun Menurut Kawasan ...49

10.Kegiatan Tenaga Kerja di Pasar Kerja KTI dan Indonesia (persen) ...51

11.PDRB KTI Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan

Usaha (Tahun 1994-1996) ...56

12.Nilai Ra, Ri, dan ri Sebelum Implementasi Kebijakan

Otonomi Daerah (Tahun 1994-1996)...59

13.Komponen Pertumbuhan Nasional Sebelum Implementasi

Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 1994-1996) ...60

14.Komponen Pertumbuhan Proporsional KTI Sebelum

Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 1994-1996)...62

15.Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah KTI Sebelum

Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 1994-1996)...64

16.Pergeseran Bersih Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur

Indonesia Sebelum Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 1994-1996)...67

17.PDRB KTI Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan

Usaha (Tahun 1997-1999) ...68

18.Nilai Ra, Ri, dan ri Sebelum Implementasi Kebijakan Otonomi

19.Komponen Pertumbuhan Nasional Sebelum Implementasi

Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 1997-1999) ...71

20.Komponen Pertumbuhan Proporsional Sebelum

Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 1997-1999)...73

21.Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Sebelum

Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 1997-1999)...74

22.Pergeseran Bersih Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur

Indonesia Sebelum Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 1997-1999)...77

23.PDRB KTI Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan

Usaha (Tahun 1994-1996) ...79

24.Nilai Ra, Ri, dan ri Awal Implementasi Kebijakan Otonomi

Daerah (Tahun 2000-2002) ...80

25.Komponen Pertumbuhan Nasional Awal Implementasi

Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 2000-2002) ...81

26.Komponen Pertumbuhan Proporsional Awal Implementasi

Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 2000-2002) ...83

27.Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Awal Implementasi

Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 2000-2002) ...84

28.Pergeseran Bersih Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur Indonesia Awal Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah

(Tahun 2000-2002) ...88

29.Pergeseran Bersih Sektor-Sektor Perekonomian KTI Sebelum dan

xiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.Model Analisis Shift Share...21 2. Kerangka Pemikiran Konseptual...26

3. Profil Pertumbuhan PDRB...35

4. Profil Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur

Indonesia Tahun 1994-1999 ...66

5. Profil Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur

Indonesia Tahun 1997-1999 ...76

6. Profil Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. PDRB KTI Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan

Usaha (Juta Rupiah) ...97

2. PDB Indonesia Atas Dasa Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan

Usaha (Miliar Rupiah)...98

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia dan memperluas

hasil pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, rencana pengembangan wilayah

dianggap paling strategis di Indonesia. Ketimpangan antara Kawasan Barat

Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) seharusnya ditiadakan

karena akan semakin memperlebar terjadinya pertumbuhan yang tidak seimbang

antar sektor, kesenjangan ekonomi antar golongan penduduk dan kesenjangan

pembangunan antar wilayah.

Ketimpangan antara KBI dan KTI dapat dilihat dari besarnya investasi di

kedua kawasan tersebut. Proses pembangunan yang bersumber dari investasi, baik

investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri lebih terkonsentrasi di pusat

(Pulau Jawa). Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa penanaman modal dalam negeri

dan penanaman modal asing lebih terfokus di KBI dibandingkan dengan KTI yang

ditujukkan dengan besarnya investasi di KBI yang lebih besar daripada di KTI.

Tabel 1. Investasi di KTI dan KBI, 2005-2006

PMDN (Miliar Rupiah) PMA (Juta Rupiah) Wilayah

2005 2006 (1 Jan s/d 31 Mei) 2005 2006 (1 Jan s/d 31 Mei)

Sumatera 13.234,9 5.659,3 1.355,8 725,1

Jawa dan Bali 26.332,0 9.103,3 10.837,4 2.545,6

Kalimantan 5.212,2 41.073,5 1.005,3 286,4

Sulawesi 4.034,4 963,5 310,7 52,1

Kepulauan Timur Lainnya

1.762,9 20,6 70,1 50,4

KBI 39.566,9 14.762,6 12.193,2 3.270,7

KTI 11.009,5 42.057,6 1.386,1 388,9

Ketimpangan juga bisa dilihat dari tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan

yang tertinggi ada di KTI. Menurut Tabel 2 peringkat kemiskinan yang tertinggi

berada di Papua (41,80 persen) dan tingkat kemiskinan terendah berada di DKI

Jakarta (3,42 persen) pada tahun 2002. Pada tahun 2004 tingkat kemiskinan

tertinggi tetap berada di Papua (38,69 persen) dan tingkat kemiskinan terendah

berada di DKI Jakarta (3,18 persen).

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Propinsi Tahun 2002, 2003, dan 2004

Persentase Penduduk Miskin Provinsi

2002 2003 2004 Nangroe Aceh Darussalam 29,83* 29,76 28,47 Sumatera Utara 15,84 15,89 14,93 Sumatera Barat 11,57 11,24 10,46

Riau 13,61 13,52 13,12

Jambi 13,18 12,74 12,45

Sumatera Selatan 22,32 21,54 20,92

Bengkulu 22,70 22,69 22,39

Lampung 24,05 22,63 22,22

Bangka Belitung 11,62 10,06 9,07

DKI Jakarta 3,42 3,42 3,18

Jawa Barat 13,38 12,90 12,10

Jawa Tengah 23,06 21,78 21,11

DI Yogyakarta 20,14 19,86 19,14

Jawa Timur 21,91 20,93 20,08

Banten 9,22 9,56 8,58

Bali 6,89 7,34 6,85

NTB 27,76 26,34 25,38

NTT 30,74 28,63 27,86

Kalimantan Barat 15,46 14,79 31,91 Kalimantan Tengah 11,88 11,37 10,44 Kalimantan Selatan 8,51 8,16 7,19 Kalimantan Tmur 12,20 12,15 11,57

Sulawesi Utara 11,22 9,01 8,94

Sulawesi Tengah 24,89 23,04 21,69 Sulawesi Selatan 15,88 15,85 14,90 Sulawesi Tenggara 24,22 22,84 21,90

Gorontalo 32,12 29,25 29,01

Maluku 34,78* 32,85 32,13

Maluku Utara 14,03* 13,92 12,42

Papua 41,80* 39,03 38,69

Sumber : BPS, 2004.

3

Lambatnya arus investasi di KTI menyebabkan pembangunan KTI sangat

tertinggal dibanding KBI dan hal ini dapat diindentifikasi beberapa faktor utama

penyebabnya, antara lain yaitu: (1) terbatasnya sarana dan prasarana

(infrastruktur) seperti transportasi darat, laut dan udara dan telekomunikasi, serta

tersedianya tenaga listrik yang sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek yang

dapat mendorong pertumbuhan misalnya, mengurangi minat investor untuk

menginvestasikan modalnya di KTI, meningkatnya biaya produksi, dan

menurunkan daya saing produk yang dihasilkan oleh KTI; (2) terbatasnya sarana

pendidikan dan tenaga pendidik yang berkualitas, yang berakibat terhadap

rendahnya kualitas SDM yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan KTI;

(3) terbatasnya kewenangan pengambilan keputusan seperti di bidang perbankan,

berbagai perijinan dan lain-lain di KTI, sehingga proses pengambilan keputusan

memakan waktu lama karena harus diputuskan oleh pusat. Di samping itu, hal ini

menyebabkan tingginya biaya operasional dari para pengguna jasa tersebut; dan

(4) kondisi sosial dan keamanan di beberapa daerah yang belum kondusif, telah

menyebabkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di KTI. Akibat

dari semua faktor sebagai di atas, menyebabkan produktivitas KTI sangat rendah

(Setiono, 2001).

Dalam kondisi tidak ada hambatan dalam mobilitas, modal cenderung

akan mengalir ke daerah yang terbelakang kemajuan perekonomiannya. Proses ini

akan berlangsung hingga tercapai keseimbangan produktivitas modal antar daerah.

Namun demikian, di negara-negara berkembang, modal bergerak ke arah yang

yang maju. Untuk mencegah timbulnya ketidakseimbangan pembangunan yang

makin besar, diperlukan realokasi investasi (yang besar) ke daerah yang

tertinggal.

Dalam melakukan realokasi investasi, khususnya di KTI tampaknya tidak

sederhana, dan untuk itu, harus memenuhi beberapa kondisi; pertama, perlu

penyiapan kondisi daerah sasaran untuk dapat menghasilkan produktivitas modal

yang optimal, dalam arti efisien secara teknis maupun secara ekonomis. Kedua,

peningkatan produktivitas modal tersebut dapat dicapai apabila mampu

menstimulasi terjadinya aliran investasi yang berkelanjutan. Di samping itu,

beberapa faktor seperti yang telah disebutkan di atas patut pula dipertimbangkan.

Hampir di semua daerah di KTI dapat dikatakan tidak memiliki

infrastruktur yang memadai seperti KBI. Padahal, untuk dapat menghasilkan

produktivitas modal yang optimal dalam arti efisien secara teknis dan ekonomis,

kebutuhan akan infrastruktur, seperti jalan raya, pelabuhan laut dan udara, sarana

telekomunikasi dan lain-lain, merupakan kebutuhan yang mutlak. Kondisi di atas

masih ditambah lagi dengan ”masalah sosial dan keamanan” yang selalu

dipertanyakan oleh setiap investor yang akan menanamkan modalnya ke KTI.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila total Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) seluruh Propinsi di KTI pada tahun 1998 tercatat hanya sebesar

18,98 persen dari PDRB seluruh Propinsi Indonesia. PDRB yang rendah di atas,

merupakan pencerminan akan rendahnya tingkat investasi di KTI baik melalui

5

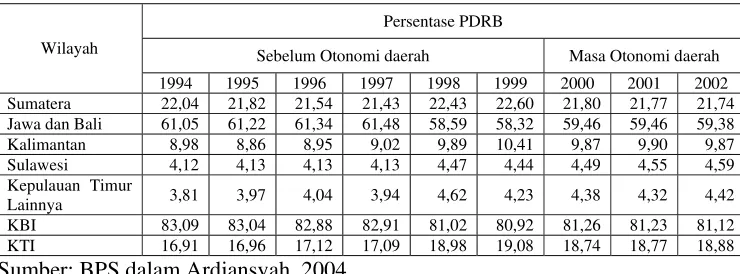

Tabel 3. Persentase PDRB Wilayah-Wilayah Di Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Persen)

Persentase PDRB

Sebelum Otonomi daerah Masa Otonomi daerah Wilayah

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Sumatera 22,04 21,82 21,54 21,43 22,43 22,60 21,80 21,77 21,74 Jawa dan Bali 61,05 61,22 61,34 61,48 58,59 58,32 59,46 59,46 59,38 Kalimantan 8,98 8,86 8,95 9,02 9,89 10,41 9,87 9,90 9,87 Sulawesi 4,12 4,13 4,13 4,13 4,47 4,44 4,49 4,55 4,59 Kepulauan Timur

Lainnya 3,81 3,97 4,04 3,94 4,62 4,23 4,38 4,32 4,42 KBI 83,09 83,04 82,88 82,91 81,02 80,92 81,26 81,23 81,12 KTI 16,91 16,96 17,12 17,09 18,98 19,08 18,74 18,77 18,88 Sumber: BPS dalam Ardiansyah, 2004.

Rendahnya produksi dan kebutuhan investasi diperburuk dengan

rendahnya penyaluran kredit perbankan di KTI. Akses sumber dana melalui

Perbankan dan Lembaga-lembaga Keuangan di KTI sangat terbatas dan dengan

persyaratan-persyaratan yang berat. Selisih dana simpanan rupiah dibandingkan

dengan posisi kredit pada Bank Pemerintah, Bank Swasta maupun Bank

Perkreditan Rakyat di KTI cukup signifikan seperti dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4. Posisi Dana Simpanan Rupiah dan Posisi Kredit Rupiah Pada Bank Umum Menurut Daerah Propinsi se-KTI, Bulan Juni 2001 (dalam Miliar Rupiah)

Propinsi Posisi Dana Simpanan Posisi Kredit Selisih

Berdasarkan Tabel 4 kondisi simpanan yang jauh lebih besar daripada

jumlah dana yang disalurkan (kredit), jelas tidak dapat dipertahankan dan

dibiarkan berlangsung terus, karena selain akan memperlebar tingkat kesenjangan,

juga dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat di wilayah KTI, yang pada

gilirannya dapat menekan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dana yang ada

harus disalurkan kepada masyarakat daerah agar mereka menjadi lebih produktif.

Di samping itu, daerah miskin dan terbelakang akan mengalami (1) banyak

kesulitan dalam membangun sektor industrinya dan memperluas kesempatan

kerja. Akibatnya, pendapatan daerah dan pendapatan perkapita penduduknya

berjalan sangat lambat serta masalah pengangguran menjadi bertambah serius;

(2) perubahan struktur ekonomi (tradisional) yang lambat di daerah tersebut;

(3) kesulitan di dalam mencari pekerjaan di daerahnya, sehingga menyebabkan

mengalirnya tenaga kerja (terutama tenaga kerja yang produktif, dinamis dan

berpendidikan) ke daerah yang lebih maju perekonomiannya. Karenanya,

diperlukan langkah-langkah untuk mempercepat pembangunan KTI dengan

mengoptimalkan aktivitas ekonominya sehingga selain mampu berdaya saing,

diharapkan pula akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan

7

yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah

otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, KTI ikut serta

mengimplikasikan kebijakan otonomi daerah tersebut, sehingga provinsi-provinsi

di KTI memiliki wewenang pemerintahan dan menentukan sendiri kemajuan

pembangunan. Undang-undang otonomi daerah yang dikeluarkan pada tahun

1999, yaitu UU No.22 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tentang

Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan

kerangka bagi agenda reformasi pemerintahan di Indonesia. Undang-undang ini

menjadi sangat penting bagi KTI yang sedang berusaha mencoba untuk

memperbaiki ketidakseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah, eksploitasi

sumber daya dengan keuntungan yang tidak seimbang dalam hal peningkatan

prasarana dan pelayanan masyarakat, serta marginalisasi masyarakat lokal dalam

program-program pembangunan.

Proses desentralisasi bisa berjalan baik apabila didukung dengan keadaan

yang kondusif yang tercermin dari sarana dan prasarana yang mendukung

pelaksanaan pemerintahan. Setiap kawasan, baik KBI maupun KBI pasti

mempunyai keunggulan tersendiri yang dapat menunjang pembangunan daerah.

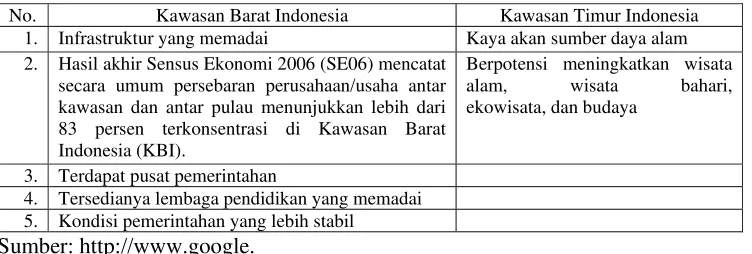

Tabel 5. Keunggulan KBI dan KTI

No. Kawasan Barat Indonesia Kawasan Timur Indonesia 1. Infrastruktur yang memadai Kaya akan sumber daya alam 2. Hasil akhir Sensus Ekonomi 2006 (SE06) mencatat

secara umum persebaran perusahaan/usaha antar kawasan dan antar pulau menunjukkan lebih dari 83 persen terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Berpotensi meningkatkan wisata alam, wisata bahari, ekowisata, dan budaya

3. Terdapat pusat pemerintahan

4. Tersedianya lembaga pendidikan yang memadai 5. Kondisi pemerintahan yang lebih stabil

Sumber: http://www.google.

1.2. Perumusan Masalah

Undang-undang otonomi daerah telah dijalankan dan berbagai dampak

ditimbulkan dari pelaksanaan implementasi undang-undang tersebut, baik berupa

pemekaran wilayah maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Daerah-daerah yang mampu melaksnakan otonomi sudah tidak tergantung lagi pada dana

anggaran dari Pemerintah. Daerah-daerah otonom dituntut mampu

mengoptimalkan peran sektor-sektor perekonomian lokalnya untuk meningkatkan

PAD. Setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing dalam melaksanakan

pembangunan sesuai dengan potensi sumber dayanya.

Perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya.

Salah satu indikator perkembangan atau pertumbuhan suatu wilayah adalah

PDRB. Sejak diimplementasikan kebijakan otonomi daerah PDRB KTI

mengalami peningkatan (Lampiran 1). Dalam kurun waktu 2000-2002 PDRB KTI

meningkat sebesar 8,71 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi

perekonomian KTI mengalami pertumbuhan yang positif sejak diberlakukan

9

Pada kurun waktu 9 tahun yaitu tahun 1994-2002 dapat dilihat kondisi

perekonomian yang berbeda-beda. Periode 1994-1996 perekonomian dalam

keadaan yang stabil. Pada periode 1997-1999 perekonomian berada dalam

keadaan krisis yang parah. Selanjutnya untuk periode 2000-2002 perekonomian

mulai menampakkan pertumbuhan kembali dan di berbagai daerah mulai

diimplementasikan otonomi daerah.

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah adanya perubahan

atau selisih PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing sektor perekonomian di

KTI dan perubahan PDB nasional dalam kurun waktu 9 tahun terutama sejak

diberlakukannya undang-undang otonomi daerah pada tahun 2000. Telah

diketahui pada uraian sebelumnya nilai PDRB KTI meningkat (Lampiran 1), yang

menjadi pertanyaan adalah apakah peningkatan tersebut termasuk dalam

pertumbuhan progresif (maju) atau tergolong dalam pertumbuhan yang lambat. Dari uraian di atas maka dapat ditentukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di KTI sebelum dan

pada awal otonomi?

2. Bagaimana daya saing sektor-sektor ekonomi di KTI sebelum dan pada awal

otonomi daerah?

3. Bagaimana profil pertumbuhan PDRB dan pergeseran bersih sektor-sektor

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian KTI sebelum dan

pada awal otonomi daerah.

2. Menganalisis daya saing sektor-sektor ekonomi KTI sebelum dan pada awal

otonomi daerah.

3. Mengidentifikasi profil pertumbuhan PDRB dan pergeseran bersih

sektor-sektor ekonomi KTI.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah

dalam (1) memberikan prioritas pada sektor-sektor perekonomian yang bisa

memajukan perekonomian di KTI dan menjaga kelestariannya; (2)

mengembangkan sektor-sektor perekonomian yang yang mempunyai laju

pertumbuhan lambat dan tidak berdaya saing agar dapat turut meningkatkan

perekonomian KTI. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam

ilmu dalam bidang perekonomian dan perencanaan. Bagi pembaca, penelitian ini

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Otonomi Daerah

Semenjak berakhirnya pemerintahan Orde Baru muncul harapan untuk

melakukan perbaikan dan perubahan, tidak terkecuali semangat reformasi

dibidang birokrasi pemerintah. Kondisi dan semangat reformasi seharusnya bisa

melahirkan tiga hal penting sebagai harapan yang diwujudkan dalam

pemerintahan. Pertama, diwujudkan harapan agar demokrasi bisa dijalankan

dalam birokrasi pemerintahan, sehingga bisa mengganti birokrasi otoriter yang

sentralistik. Kedua, birokrasi pemerintahan yang mengakomodasikan perubahan

sistem politik dari mono loyalitas dan single majority pada satu partai yang berkuasa kepada multi partai hasil bentukan rakyat yang memungkinkan tidak

adanya mono loyalitas lagi. Ketiga, pelaksanaan otonomi daerah yang

memungkinkan bagi kemajuan daerahnya masing-masing.

Menurut Sidik dalam Pattimura (2003) hakekat otonomi daerah adalah

untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat

Indonesia melalui pelaksanaan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung

jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi

daerah hendaknya dijadikan alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat sesuai dengan prakarsa masing-masing daerah sehingga daerah bisa

memenuhi kebutuhan yang paling mereka butuhkan.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk

pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan

keamana, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya

yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Bratakusumah dan Solihin,

2003).

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU No.22/1999

tentang Pemerintahan Daerah adalah :

1. Asas Dekonsentrasi, artinya pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada

Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.

2. Asas Desentralisasi, artinya penyerahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

3. Asas Tugas Pembantuan, artinya penugasan dari Pemerintah kepada daerah

dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang

disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan

kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya

kepada yang menugaskan.

Dengan adanya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 sebagai dasar

kekuatan otonomi kewenangan pemerintahan dan otonomi keuangan maka daerah

berkeinginan ada kepastian keleluasaan untuk membangun kesejahteraan dan

kemakmuran melalui hidup mandiri. UU No.22/1999 tentang Pemeritahan Daerah

dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah, antara lain juga mengatur bagaimana pemerintah daerah membiayai

13

daerah, yaitu diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi:

a) Hasil pajak daerah

b) Hasil retribusi daerah

c) Hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan

d) Lain-lain pendapatan asli daerah

2. Dana perimbangan yaitu bagian daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),

Penerimaan dari Sumber Daya alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi

Khusus.

3. Pinjaman daerah

Disamping itu dalam hal-hal tertentu yaitu untuk keperluan mendesak,

kepada daerah tertentu juga diberikan dana darurat yang berasal dari APBN.

PAD salah satunya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah diatur

dalam UU No.18/1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah kemudian

direvisi dengan UU No.34/2000, merupakan reformasi di bidang perpajakan dan

retribusi daerah. Dengan UU No.34/2000, daerah dibebaskan untuk menciptakan

pajak daerah dan retribusi daerah asal memenuhi kriteria pajak daerah dan kriteria

retribusi yang telah di atur dalam undang-undang tersebut. Pengawasan terhadap

preventif (terlebih dahulu mendapat persetujuan pemerintah pusat) tetapi lebih

bersifat refresif. Artinya persetujuan pemerintah pusat sebelum Perda berlaku

sudah tidak diperlakukan lagi akan tetapi Perda tersebut dapat dicabut oleh

pemerintah pusat jika bertentangan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem

pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta

pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan

dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan

kewajiban pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Perimbangan keuangan

antara pusat dan daerah ini merupakan alat utama dalam pelaksanaan

desentralisasi fiskal, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah.

Ketentuan-ketentuan tentang Dana Perimbangan diatur dalam PP No.104/2000

sebagai derivatif dari UU No.25/1999.

DAU sebagai komponen dari dana perimbangan dimaksudkan sebagai alat

pemerintah untuk melaksanakan pemerataan kemampuan daerah untuk membiayai

pelayanan masyarakat. Oleh karena itu rumusan DAU didasarkan atas potensi dan

kebutuhan daerah. Secara teoritis DAU dimaksudkan untuk menutupi fiscal gap

yaitu selisih antara kebutuhan pembiayaan (fiscal need) dengan kemampuan keuangan daerah (fiscal capacity). Perhitungan distribusi alokasi DAU telah ditetapkan dalam Kepres No.181/2000 sedangkan untuk penyaluran DAU

15

DAK merupakan komponen dari Dana Perimbangan yang diberikan

kepada daerah. DAK digunakan untuk pembiayaan prasarana yang bersifat

strategis dan daerah kurang mampu untuk membiayai sendiri. Ketentuan

penyaluran DAK ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan No.555/KMK-03/2000

Agar keuangan pemerintah daerah yang sumbernya berasal dari banyak

variasi tersebut berjalan efektif dan efisien, diperlukan pengendalian pengawasan

dan pemeriksaan yang seharusnya diatur secara jelas tentang mekanisme

pelaksanaan, ruang lingkup dan waktunya. Dengan kata lain diperlukan suatu

manajemen keuangan daerah yang tepat. Manajemen keuangan daerah

dimaksudkan pada pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat

pada peraturan perundangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan serta kepatuhan

sebagaimana diatur dalam PP No.105/2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungan Jawab Keuangan Daerah.

Otonomi daerah yang efektif senantiasa memerlukan dukungan pemerintah

pusat walaupun kadang-kadang terdapat perbedaan pendapat dan kepentingan satu

sama lain. Pemerintah pusat senantiasa berupaya menjamin adanya kesamaan

perlakuan bagi setiap warga negara, sedangkan pemerintah daerah bertanggung

jawab mengatasi kebutuhan-kebutuhan spesifik dari masyarakatnya (Sarundajang,

2.2. Teori Pertumbuhan Rostow

Menurut Rostow dalam Irawan dan Suparmoko (1999) proses

pembangunan ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahap dan setiap negara di

dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima tahap pertumbuhan

ekonomi. Kelima tahap pertumbuhan itu adalah (1) tahap masyarakat tradisional;

(2) tahap prasyarat untuk lepas landas; (3) tahap lepas landas; (4) tahap ke arah

kedewasaan; dan (5) tahap konsumsi tinggi. Teori Rostow mengenai tahap-tahap

pertumbuhan ekonomi mempunyai ruang lingkup yang luas dan teorinya tidak

secara terperinci menganalisa corak perubahan yang terjadi pada suatu sektor

dalam proses pembangunan. Analisanya lebih dititikberatkan pada peranan

beberapa faktor tertentu dalam menimbulkan pertumbuhan ekonomi dan

menganalisa ciri-ciri perubahan yang tercipta dalam tiap-tiap tahap pembangunan

suatu masyarakat.

Rostow mengartikan masyarakat tradisional sebagai suatu masyarakat

yang strukturnya berkembang dalam fungsi produksi yang terbatas, cara-cara

memproduksi yang relatif primitif, produktivitas per pekerja masih sangat terbatas

dan cara hidup masyarakat hidup yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang

dicetuskan cara pemikiran yang tidak rasional atau didasarkan pada kebiasaan

yang berlangsung secara turun temurun. Ciri-ciri tahap prasyarat lepas landas

dibedakan menjadi dua yaitu tahap prasyarat lepas landas yang dicapai dengan

merombak sistem masyarakat tradisional yang sudah lama ada dan tahap untuk

mencapai tahap lepas landas tanpa harus merombak sistem masyarakat tradisional.

17

dalam masyarakat, seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam

inovasi atau terbukanya pasar-pasar baru. Faktor penyebab dimulainya masa lepas

landas berbeda-beda yang terpenting dari perubahan-perubahan tersebut akan

mengakibatkan pembaharuan-pembaharuan dan peningkatan penanaman modal.

Rostow menekankan berlakunya proses kenaikan penanaman modal sebagai

prasyarat untuk mencapai lepas landas karena hanya dengan terciptanya keadaan

tersebut perekonomian dapat berkembang lebih cepat daripada tingkat

pertumbuhan penduduk.

Tahap gerakan ke arah kedewasaan diartikan sebagai masa di mana

masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian

besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alamnya. Ciri-ciri lain dari tahap

gerakan ke arah kedewasaan yang bukan bersifat ekonomi antara lain (1) struktur

dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan. Sektor industri bertambah

penting peranannya, sedangkan sektor pertanian menurun peranannya terhadap

perekonomian. Tahap terakhir dari teori pertumbuhan Rostow adalah tahap

konsumsi tinggi yang dicirikan dengan masa dimana perhatian masyarakat lebih

ditekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan

kesejahteraan masyarakat dan bukan lagi kepada masalah produksi.

2.3. Konsep Wilayah

Wilayah diartikan sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria

tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal. Batas-batas wilayah

1. Konsep Homogenitas. Menurut konsep homogenitas wilayah dipandang dari

satu aspek/kriteria yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama.

Misalnya daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang homogen,

daerah dengan pendapatan yang rendah (keadaan perekonomian sama),

persamaan keadaan topografi, persamaan agama, suku, dan lain sebagainya.

Dasar untuk wilayah homogen adalah suatu output yang dapat diekspor

bersama, dimana seluruh wilayah merupakan suatu daerah surplus untuk suatu

output tertentu, sehingga berbagai tempat di wilayah tersebut kecil

kemungkinannya untuk perdagangan secara luas diantara satu sama lainnya.

2. Konsep Nodalitas. Menurut konsep nodalitas wilayah secara fungsional

mempunyai ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah belakangnya

(hinterland). Konsep ini menekankan pada perbedaan struktur tata ruang di dalam wilayah, dimana terdapat hubungan saling ketergantungan yang bersifat

fungsional. Batas wilayah nodal ditentukan oleh sejauh mana pengaruh dari

suatu pusat kegiatan ekonomi jika diganti oleh pengaruh dari pusat ekonomi

lainnya.

3. Konsep Administratif. Menurut konsep administratif batas-batas suatu wilayah

ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan/politik seperti

provinsi dan kabupaten/kota. Penentuan batas wilayah berdasarkan kriteria

konsep administratif paling banyak digunakan karena (1) di dalam

melaksanakan kebijaksanaan dan rencana pembangunan wilayah diperlukan

tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintah agar lebih praktis jika

19

ada; (2) wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan atas satuan

administrasi pemerintahan lebih mudah dianalisis karena sejak lama

pengumpulan data di berbagai wilayah berdasarkan satuan wilayah

administrasi tersebut.

Selain penggunaan batasan berdasarkan konsep homogenitas, konsep

nodalitas, dan konsep administratif, klasifikasi wilayah dapat pula dibedakan

menjadi wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah perencanaan. Wilayah

formal adalah wilayah yang mempunyai beberapa persamaan dalam kriteria

tertentu. Wilayah fungsional ialah wilayah yang memperlihatkan adanya suatu

hubungan fungsional yang saling tergantung dalam kriteria tertentu atau wilayah

fungsional ialah wilayah nodal yang saling tergantung satu sama lain. Wilayah

perencanaan adalah wilayah yang memperlihatkan koherensi/kesatuan

keputusan-keputusan ekonomi.

Ketimpangan seperti yang terjadi pada KTI dan KBI disebabkan oleh

beberapa faktor antara lain: perbedaan karakteristik potensi SDM, demografi

kemampuan SDM, potensi lokal dan lain sebagainya. Berdasarkan

perbedaan-perbedaan tersebut klasifikasi wilayah dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Wilayah Maju. Wilayah maju merupakan wilayah yang telah berkembang dan

diidentifikasikan sebagai wilayah pusat pertumbuhan, pemusatan penduduk,

industri, pemerintahan, pasar potensial, dan tingkat pendapatan serta kualitas

sumber daya manusia yang tinggi. Perkembangan wilayah pada wilayah yang

hinterland, potensi lokasi strategis, sarana pendidikan yang memadai, serta adanya kelengkapan infrastruktur.

2. Wilayah Sedang Berkembang. Wilayah sedang berkembang ditandai dengan

adanya pertumbuhan penduduk yang cepat sebagai implikasi dari peranannya

sebagai penyangga wilayah maju.

3. Wilayah Belum Berkembang. Potensi sumber daya alam yang terdapat pada

wilayah ini belum dikelola dengan baik. Karakteristik dari wilayah yang

belum berkembang antara lain tingkat aksesibilitas yang masih rendah

terhadap wilayah lain, struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor

primer.

4. Wilayah Tidak Berkembang. Wilayah ini ditandai dengan tidak adanya

sumber daya alam, sehingga secara alamiah tidak dapat berkembang. Tingkat

kepadatan penduduk, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat pendapatan

masih rendah, terjadinya regional linkages, infrastruktur yang tidak lengkap serta aksesibilitas yang masih rendah terhadap daerah lain.

2.4. Kerangka Teoritis 2.4.1. Analisis Shift Share

Analisis shift share memperlihatkan hubungan antara struktur

perekonomian dengan pertumbuhan ekonomi wilayah. Analisis shift share

merupakan metode untuk melihat aktifitas ekonomi di suatu wilayah dengan

21

menganalisis pertumbuhan sektor-sektor selain dapat digunakan untuk menduga

dampak kebijakan wilayah ketenagakerjaan.

Analisis shift share menganalisis berbagai perubahan indikator kegiatan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu di suatu

wilayah. Hasil analisis dapat menunjukkan perkembangan suatu sektor di suatu

wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya. Hasil

analisis shift share dapat mengidentifikasi suatu perkembangan yang cepat atau lambat. Hasil analisis ini juga dapat menunjukkan bagaimana perkembangan suatu

wilayah bila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Tujuan analisis shift share

juga dapat menentukan produktivitas kerja perekonomian daerah dan

membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional).

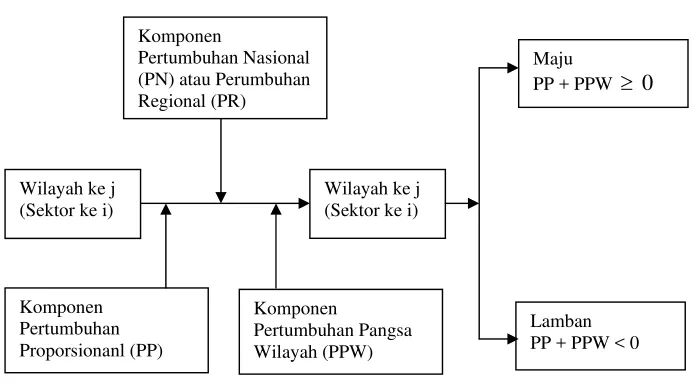

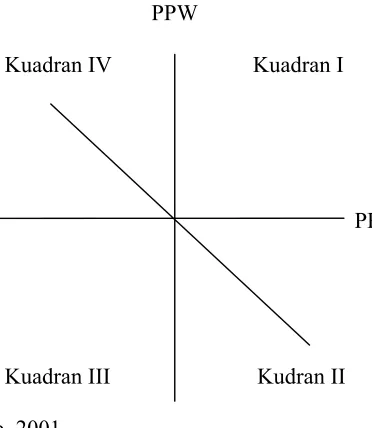

Secara skematik model analisis shift share dapat dilihat dalam Gambar 1 sebagai berikut :

Sumber : Budiharsono, 2001.

Gambar 1. Model Analisis Shift Share

Berdasarkan Gambar 1 dapat dipahami bahwa pertumbuhan sektor

perekonomian pada suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu

(1) komponen pertumbuhan nasional (national growth component) disingkat PN atau komponen pertumbuhan regional (regional growth component) disingkat PR; (2) komponen pertumbuhan proporsional (proportional or industrial mix growth component) disingkat PP; (3) komponen pertumbuhan pangsa wilayah (regional share growth component) disingkat PPW. Dari tiga komponen tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi cepat atau lambat pertumbuhan suatu sektor

perekonomian. Apabila PP + PPW ≥ 0, maka pertumbuhan sektor perekonomian

termasuk ke dalam kelompok progresif (maju), tetapi apabila PP + PPW ≤ 0 berarti sektor perekonomian tersebut memiliki pertumbuhan yang lambat.

Penjelasan dari tiga komponen yang mempengaruhi pertumbuhan sektor suatu

wilayah adalah sebagai berikut :

1. Komponen Pertumbuhan Nasional/Pertumbuhan Regional

Komponen pertumbuhan nasional/pertumbuhan regional adalah perubahan

produksi suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi nasional

secara umum, perubahan kebijakan ekonomi nasional atau perubahan dalam

hal-hal yang mempengaruhi perekonomian suatu sektor dan wilayah. Bila

diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan karakteristik ekonomi antar sektor

dan antar wilayah, maka adanya perubahan akan membawa dampak yang

sama pada semua sektor dan wilayah. Akan tetapi pada kenyataannya

beberapa sektor dan wilayah tumbuh lebih cepat daripada sektor dan wilayah

23

2. Komponen Pertumbuhan Proporsional

Komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan sektor dalam

permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah,

perbedaan dalam kebijakan industri dan perbedaan dalam struktur, dan

keragaman pasar.

3. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah

Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah timbul karena peningkatan atau

penurunan PDRB atau kesempatan kerja dalam suatu wilayah dibandingkan

dengan wilayah lainnya. Cepat atau lambatnya pertumbuhan ditentukan oleh

keunggulan komparatif, akses pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial

dan ekonomi serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut.

2.4.2. Keterbatasan-Keterbatasan Analisis Shift Share

Analisis shift share dapat menganalisis pertumbuhan sektor-sektor perekonomian suatu wilayah, baik itu laju pertumbuhan maupun daya saing sektor

tersebut, akan tetapi analisis shift share juga memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan analisis shift share dijelaskan sebagai berikut (Soepono dalam Ardiansyah, 2004):

1. Analisis shift share merupakan suatu teknik pengukuran yang mencerminkan suatu sistem akunting dan tidak analitik oleh karena itu analisis tidak untuk

menjelaskan mengapa suatu wilayah memiliki daya saing yang positif di satu

2. Komponen pertumbuhan nasional secara implisit mengemukakan bahwa laju

pertumbuhan suatu wilayah hendaknya tumbuh pada laju nasional tanpa

memperhatikan sebab-sebab laju pertumbuhan wilayah.

3. Arti ekonomi dari kedua komponen pertumbuhan wilayah (PP dan PPW) tidak

dikembangkan dengan baik. Keduanya berkaitan dengan prinsip-prinsip

ekonomi yang sama, seperti perubahan penawaran dan permintaan, perubahan

teknologi dan perubahan lokasi.

4. Teknik analisis shift share secara implisit mengambil asumsi bahwa semua barang dijual secara nasional padahal tidak semua demikian. Bila pasar suatu

wilayah bersifat lokal maka barang itu tidak dapat bersaing dengan

wilayah-wilayah lain yang menghasilkan barang yang sama sehingga tidak

mempengaruhi permintaan agregat.

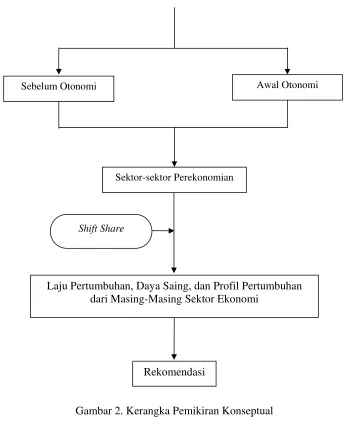

2.5. Kerangka Pemikiran Konseptual

Kondisi perekonomian suatu wilayah dipengaruhi oleh kondisi demografi,

potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, aksesibilitas, dan

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Salah satu kebijakan-kebijakan

pemerintah yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah adalah

kebijakan otonomi daerah. Pada masa sebelum otonomi, kewenangan pemerintah

pusat sangat dominan dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah,

sehingga daerah mampu tidak bisa menentukan arah dan sasaran pemerintahan

daerahnya. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah menuntut daerah-daerah

25

Potensi sektor-sektor perekonomian berpengaruh terhadap perkembangan

suatu wilayah. Apabila sektor-sektor ekonomi memiliki pertumbuhan yang cepat,

maka suatu wilayah berkembang dengan cepat pula, begitu pula sebaliknya. Laju

pertumbuhan sektor-sektor perekonomian dapat dianalisis dengan menggunakan

analisis shift share. Pada penelitian ini analisis shift share digunakan untuk menganalisis perekonomian KTI sebelum dan pada awal otonomi daerah,

sehingga dapat diketahui sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan cepat dan

sektor-sektor yang mempunyai pertumbuhan lambat. Dengan menggunakan

analisis shift share dapat juga digunakan untuk menganalisis daya saing sektor-sektor ekonomi yaitu sektor-sektor mana yang mampu bersaing dan sektor-sektor mana yang

tidak mempunyai daya saing. Informasi mengenai pertumbuhan sektor-sektor

perekonomian dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk

menentukan kebijakan pembangunan dan perencanaan pembangunan. Bagi para

investor untuk menanamkan modalnya pada sektor-sektor yang menguntungkan.

Secara sistematis kerangka pemikiran konseptual dapat dijelaskan dengan

Gambar 2.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Konseptual

Ket :

Hal yang dianalisis :

Alat analisis :

Sebelum Otonomi Awal Otonomi

Sektor-sektor Perekonomian

Shift Share

Laju Pertumbuhan, Daya Saing, dan Profil Pertumbuhan dari Masing-Masing Sektor Ekonomi

III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai April 2007. KTI dipilih

menjadi lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa : (1) KTI mengalami

pemekaran setelah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah; (2) KTI memiliki

sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan seperti yang

terdapat di Papua ataupun Kalimantan Timur namun potensi tersebut belum dapat

memajukan kehidupan masyarakat di sekitarnya; dan (3) Belum ada penelitian

tentang analisis pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di KTI sebelum dan

pada awal masa otonomi daerah.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang

diperoleh dari BPS Pusat, Lembaga Sumberdaya Informasi (LSI) IPB,

Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), dan dari media informasi

lain. Data yang dibutuhkan yaitu data PDRB Provinsi-provinsi di KTI dan PDB

Indonesia dari tahun 1994 sampai 2002 atas dasar harga konstan 1993 menurut

lapangan usaha.

3.3. Metode Analisis Shift Share

Analisis shift share menganalisis berbagai perubahan indikator kegiatan

wilayah. Hasil analisis dapat menunjukkan perkembangan suatu sektor di suatu

wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya. Hasil

analisis shift share dapat mengidentifikasi suatu perkembangan yang cepat atau

lambat. Hasil analisis shift share juga dapat menunjukkan bagaimana

perkembangan suatu wilayah bila dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Perubahan indikator kegiatan ekonomi dilihat dari dua titik waktu yaitu tahun

akhir analisis dan tahun dasar analisis. Analisis shift share menggunakan data

PDRB KTI yang terjadi pada dua titik waktu yaitu tahun akhir analisis dan tahun

dasar analisis. Ada tiga komponen pertumbuhan yang terdapat dalam analisis shift

share, yaitu komponen pertumbuhan nasional, komponen pertumbuhan proporsional dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah. Penjumlahan dari

ketiga komponen tersebut dapat mengetahui perubahan PDRB KTI pada suatu

wilayah.

3.3.1. Analisis PDRB KTI dan PDB Indonesia

Andaikan dalam suatu wilayah terdapat m provinsi (j = 1, 2, 3, 4,..., m)

dan n merupakan sektor ekonomi (i = 1, 2, 3, 4,..., n) maka perubahan dalam

PDRB KTI dapat dinyatakan sebagai berikut :

ij ij

ij+PP +PPW

PN =

ΔYij ...(1)

dimana :

ij

Y

Δ = perubahan dalam PDRB KTI sektor i.

ij

PN = persentase perubahan PDRB KTI yang disebabkan komponen

29

ij

PP = persentase perubahan PDRB KTI yang disebabkan komponen

pertumbuhan proporsional.

ij

PPW = persentase perubahan PDRB KTI yang disebabkan komponen

pertumbuhan pangsa wilayah.

Untuk memperoleh nilai PN, PP, dan PPW ada beberapa rumusan yang harus

dipenuhi dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PDB dari sektor i pada tahun dasar analisis :

‡”

2. PDB dari sektor i pada tahun akhir analisis :

‡”

Sedangkan total PDB pada tahun dasar analisis dan tahun akhir analisis,

dirumuskan sebagai berikut :

3. Total PDB pada tahun dasar analisis :

dimana :

Y.. = total PDB dari sektor i pada tahun dasar analisis.

ij

Y = PDRB KTI sektor i pada tahun dasar analisis.

4. Total PDB pada tahun akhir analisis :

‡”‡”

nNilai Ra, Ri, dan ri digunakan untuk mengidentifikasi perubahan PDRB KTI

dari sektor i pada tahun dasar analisis maupun tahun akhir analisis. Menghitung

nilai Ra, Ri, dan ri menggunakan nilai PDRB KTI yang terjadi pada dua titik

waktu yaitu tahun dasar analisis dan tahun akhir analisis.

1. Nilai Ra

Nilai Ra merupakan selisih antara total PDB pada tahun akhir analisis dengan total

PDB pada tahun dasar analisis dibagi total PDB pada tahun dasar analisis.

Dirumuskan sebagai berikut :

31

..

Y = total PDB pada tahun dasar analisis.

2. Nilai Ri

Ri merupakan selisih antara PDB dari sektor i pada tahun akhir analisis

dengan PDB sektor i pada tahun dasar analisis dibagi PDB sektor i pada tahun

dasar analisis. Dirumuskan sebagai berikut :

Ri =

= PDB dari sektor i pada tahun akhir analisis.

.

Yi = PDB dari sektor i pada tahun dasar analisis.

3. Nilai ri

ri merupakan selisih antara PDRB KTI dari sektor i pada tahun akhir

analisis dengan PDRB KTI dari sektor i pada tahun dasar analisis dibagi PDRB

KTI dari sektor i pada tahun dasar analisis.

Dirumuskan sebagai berikut :

ri =

Y = PDRB KTI sektor i pada tahun akhir analisis.

ij

3.3.3. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah

Nilai komponen Pertumbuhan Nasional atau Pertumbuhan Regional,

Pertumbuhan Proporsional, dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah didapat dari

perhitungan nilai Ra, Ri, dan ri. Dari ketiga komponen tersebut apabila

dijumlahkan akan didapat nilai perubahan PDRB.

1. Komponen Pertumbuhan Nasional (PN)

Komponen PN adalah perubahan produksi suatu wilayah yang disebabkan

oleh perubahan produksi regional secara umum, perubahan kebijakan ekonomi

regional, atau perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian suatu

sektor dan wilayah. Bila tidak ada perbedaan karakteristik ekonomi antar sektor

dan wilayah maka adanya perubahan akan membawa dampak yang sama pada

semua sektor dan wilayah. Akan tetapi pada kenyataannya beberapa sektor dan

wilayah tumbuh lebih cepat daripada sektor dan wilayah lainnya. Komponen

pertumbuhan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut :

ij

Apabila persentase total perubahan PDRB suatu wilayah lebih besar

daripada persentase komponen pertumbuhan nasional maka pertumbuhan