PERAN INVESTASI TERHADAP PENGENTASAN

KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG

DYAH PUSPITA SARI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Peran Investasi terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Lampung adalah karya saya dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka pada bagian akhir tesis ini.

Bogor, September 2012

ABSTRACT

DYAH PUSPITA SARI: The Role of Investment towards Poverty Alleviation in Lampung Province. Under supervision of SRI HARTOYO and M. PARULIAN HUTAGAOL.

This study aims to examine the role of investment towards poverty alleviation in Lampung province. The role of economic growth towards poverty alleviation has always been an interesting issue in economic development. Lampung has gained high economic growth but in the mean time it suffered from high poverty also. Along with poverty, the quality of the people in Lampung according to Human Development Index (HDI), is the worst in Sumatra. Investment is believed not only as the answer to a higher economic growth, but also to alleviate poverty because it creates the employment. Using panel data in Lampung province, invesment trough private sector investment and government investment are proven to have a significant role increasing economic growth. Trough simultaneous equation the economic growth is proven to increase human quality. On the other hand the same economic growth is not proven reducing unemployment and flattening the income distribution while the unemployment rate is proven affecting poverty. This is the cause of the high poverty rate in Lampung. Therefore, government should promote labor intensive-investment and redistribute income to the poor trough subsidies. Subsidies in the form of soft loan to the poor can redistribute income to the poor and also reduce unemployment in the same time.

RINGKASAN

DYAH PUSPITA SARI: Peran Investasi terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Lampung. Dibimbing oleh: SRI HARTOYO dan M. PARULIAN HUTAGAOL.

Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam perekonomian, terutama pada sektor pertanian. Tahun 2010, produksi ubi kayu Lampung merupakan yang terbesar di Indonesia mencapai 8,6 juta ton. Produksi padi Lampung mencapai 2,8 juta ton yang merupakan produksi terbanyak ke tiga se-Sumatera. Sedangkan produksi Jagung 2,1 juta ton merupakan nilai produksi terbanyak se-Sumatera dan secara nasional berada pada urutan ke tiga setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain tanaman pangan pada subsektor perkebunan, Lampung mampu menghasilkan kopi robusta, lada hitam, dan kelapa terbanyak di Indonesia. Pada subsektor perikanan, Lampung adalah pengekspor utama udang dengan negara tujuan Amerika dan Jepang.

Salah satu sektor yang juga menjadi unggulan adalah sektor industri terutama yang berhubungan dengan pertanian. Provinsi Lampung diketahui sebagai salah satu penyedia gula secara nasional. Produksi gula Lampung mampu memasok 35 persen produksi gula nasional. Selain gula, komoditi yang menjadi andalan adalah nanas kaleng dan tepung jagung. Produksi nanas kaleng asal Lampung telah mampu memenuhi 26 persen kebutuhan dunia dengan wilayah tujuan ekspor utama adalah Amerika dan Eropa, sedangkan 60 persen produksi tepung jagung Indonesia berasal dari Lampung.

Namun dibalik gemilangnya perekonomian Lampung pada berbagai sektor tersebut, Lampung selalu menjadi salah satu provinsi miskin di Indonesia. Lampung menjadi provinsi termiskin ke sembilan se-Indonesia dan termiskin ke tiga se-Sumatera di tahun 2011. Selain kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung adalah yang terendah di Sumatera. Meskipun IPM Lampung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (tahun 2005 sebesar 68,80 menjadi 71,42 pada tahun 2010), IPM Lampung selalu menjadi yang terendah se-Sumatera. Bahkan dalam peringkat secara nasional, Provinsi Lampung mengalami penurunan peringkat dari peringkat 19 pada tahun 2004 menjadi peringkat ke-21 dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2009.

Jika ditinjau berdasarkan kemiskinan dan pembangunan manusia, Provinsi Lampung tertinggal dibandingkan wilayah-wilayah lain di Sumatera. Investasi diperlukan dalam perekonomian untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Investasi akan menciptakan lapangan kerja dan diharapkan mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan mengevaluasi peran pertumbuhan ekonomi yang didorong investasi terhadap pengentasan kemiskinan dan bagaimana mengatasi kemiskinan yang tinggi tersebut.

berpengaruh terhadap berbagai faktor yang memengaruhi kemiskinan.

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel terlihat bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi swasta, infrastruktur jalan, ketersediaan guru pada pendidikan dasar, fasilitas kesehatan, dan banyaknya tenaga kerja tidak terdidik. Jika ditinjau berdasarkan nilai koefisiennya, maka variabel yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah fasilitas kesehatan. Masyarakat yang sehat, mampu bekerja lebih produktif dan pada akhirnya akan mendorong perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan manusia namun pelaku ekonomi (pemerintah dan rumah tangga) berpengaruh secara signifikan. Peningkatan pengeluaran pemerintah sebanyak 1 persen akan meningkatkan capaian IPM sebanyak 0,068 poin sedangkan peningkatan jumlah pengelola keuangan rumah tangga yang berpendidikan lebih dari SD sebesar 1 persen, akan meningkatkan capaian IPM 0,066poin. Pendidikan pengelola keuangan rumah tangga menentukan bagaimana pendapatan rumah tangga dialokasikan. Semakin tinggi pendidikan pengelola keuangan, setiap terjadi peningkatan pendapatan akan semakin banyak yang dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan terutama melalui gizi makanan.

Pertumbuhan ekonomi tidak terbukti secara signifikan memiliki pengaruh terhadap pengurangan pengangguran dan pemerataan distribusi pendapatan. Faktor yang signifikan memengaruhi pengangguran adalah alokasi pengeluaran pemerintah bagi pendidikan dan kesehatan. Peningkatan proporsi pengeluaran pemerintah bagi pendidikan dan kesehatan sebesar 1 persen akan mengurangi pengangguran pada tahun berikutnya sebesar 0,11 persen (ceteris paribus). Pada sisi distribusi pendapatan, faktor yang memengaruhinya adalah pertumbuhan output di sektor pertanian.

Pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbukti signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Kualitas manusia yang semakin baik akan mengurangi kemiskinan sedangkan semakin tinggi tingkat pengangguran akan memperparah kemiskinan. Hal inilah yang menyebabkan tingginya kemiskinan di Lampung, pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyerap tenaga kerja, padahal tenaga kerja yang tidak terserap akan meningkatkan kemiskinan. Setiap peningkatan 1 persen jumlah pengangguran akan meningkatkan kemiskinan 0,582 persen.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah investasi berperan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi namun pertumbuhan ekonomi tersebut belum dapat mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan di Provinsi Lampung disebabkan karena manfaat pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata dan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Saran yang diajukan penulis adalah pemerintah menyusun kebijakan redistribusi pendapatan yang selain mampu mengurangi ketimpangan namun juga meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan membuka lapangan pekerjaan. Redistribusi pendapatan yang dimaksud berupa subsidi dalam bentuk modal usaha bagi masyarakat miskin. Kata kunci: investasi, pembangunan manusia, kemiskinan, data panel, persamaan

© Hak Cipta milik IPB, Tahun 2012 Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

PERAN INVESTASI TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG

DYAH PUSPITA SARI

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Ekonomi

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul : Peran Investasi terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Lampung

Nama : Dyah Puspita Sari

NRP : H151104404

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Sri Hartoyo, MS. Ketua

Dr. Ir. M. Parulian Hutagaol, MS. Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M. Si.

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc. Agr.

Tanggal Ujian : 26 September 2012

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas pertolongan-Nya sehingga tesis dengan judul “Peran Investasi terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Lampung” dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ir. Sri Hartoyo, MS. selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Dr. Ir. M. Parulian Hutagaol, MS. selaku Anggota Komisi Pembimbing, yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M. Si. selaku penguji luar komisi yang telah memberikan saran dan kritik yang menyempurnakan hasil penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kepala BPS yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan. Terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada semua dosen pengajar serta kepada teman-teman batch 3 kelas BPS yang senantiasa membantu dan mendukung penulis selama mengikuti perkuliahan di kelas Magister Program Studi Ilmu Ekonomi IPB.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada Papa, Mama dan Bapak, Ibu tercinta atas segala dukungan dan doa yang selalu menyertai. Melalui kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada suami terkasih Kris Subagyo dan buah hati Lintang Andrea Charis atas cintanya yang tak bersyarat yang telah mendampingi, menghibur dan memotivasi penulis. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dari awal perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.

Akhirnya, besar harapan penulis agar tesis ini dapat menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi dunia pendidikan dan memberikan kontribusi bagi pembangunan di Provinsi Lampung.

Bogor, September 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1981, merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Ayah Rustam Adji dan Ibu Esti Lumintu. Penulis menikah dengan Kris Subagyo dan dikaruniai seorang putri, Lintang Andrea Charis.

Penulis menamatkan pendidikan tingkat atas di SMUN 1 Bekasi pada tahun 1999 kemudian melanjutkan pendidikan dengan menempuh perkuliahan Diploma IV pada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) Jakarta. Penulis lulus pada tahun 2003 dengan memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan. Pada tahun yang sama, penulis bekerja di Badan Pusat Statistik (BPS) dan ditugaskan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah hingga saat ini.

xvii

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xix

DAFTAR GAMBAR ... xxi

DAFTAR LAMPIRAN ... xxiii

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 8

1.3. Tujuan Penelitian ... 10

1.4. Manfaat Penelitian ... 11

1.5. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian ... 11

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 13

2.1. Tinjauan Konsep ... 13

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi... 13

2.1.2. Investasi ... 18

2.1.3. Kemiskinan ... 20

2.1.4. Pembangunan Manusia ... 22

2.2. Tinjauan Empiris ... 24

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi ... 24

2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia ... 25

2.2.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran ... 27

2.2.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan... 28

2.2.5. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan ... 30

2.3. Kerangka Pemikiran ... 35

2.4. Hipotesis Penelitian ... 36

III. METODE PENELITIAN ... 37

3.1. Sumber Data ... 37

3.2. Metode Analisis ... 38

3.2.1. Analisis Deskriptif ... 38

3.2.2. Analisis Regresi Data Panel ... 38

3.2.3. Pemilihan Model (Hausman Test) ... 41

3.2.4. Persamaan Simultan ... 41

xviii

3.3. Spesifikasi Model ... 44

3.4. Definisi Operasional ... 47

3.5. Simulasi Model ... 48

IV. DINAMIKA PEREKONOMIAN LAMPUNG ... 51

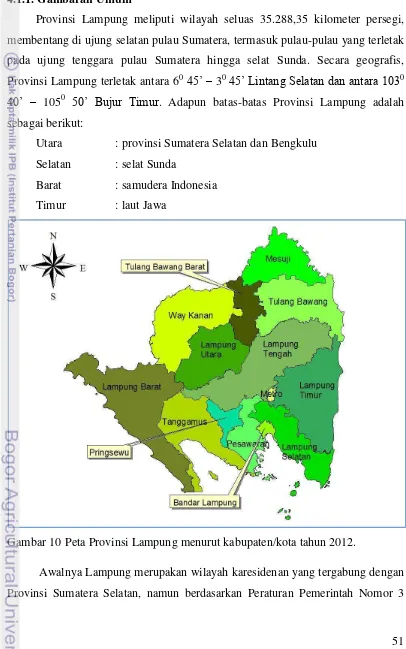

4.1. Provinsi Lampung ... 51

4.1.1. Gambaran Umum ... 51

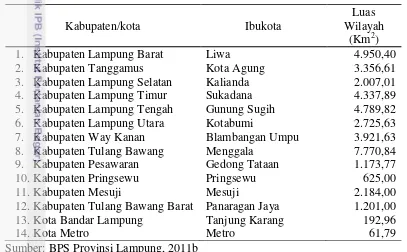

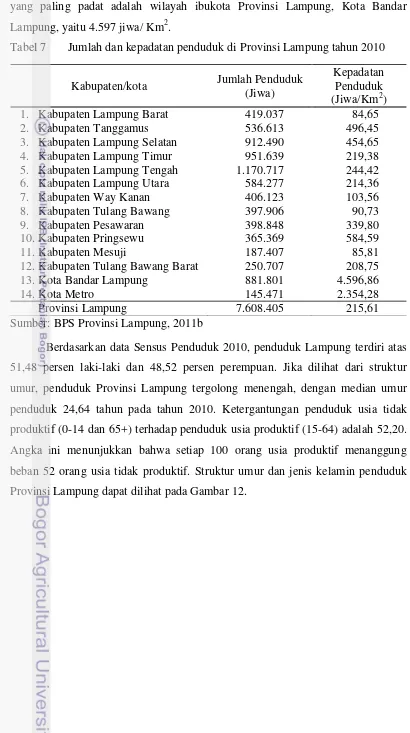

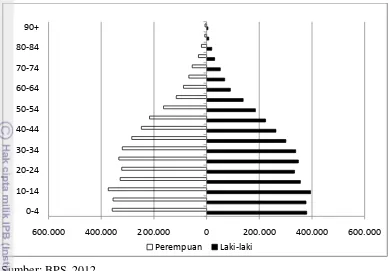

4.1.2. Penduduk ... 52

4.2. Pertumbuhan Ekonomi ... 55

4.3. Pembangunan Manusia ... 57

4.3.1. Pendidikan ... 59

4.3.2. Kesehatan ... 60

4.3.3. Daya Beli ... 62

4.4. Kemiskinan ... 62

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 65

5.1. Hasil Analisis Parsial ... 65

5.1.1. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi ... 65

5.1.2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pembangunan Manusia ... 72

5.1.3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran ... 74

5.1.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Distribusi Pendapatan ... 77

5.1.5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengentasan Kemiskinan ... 78

5.2. Simulasi Kebijakan ... 82

5.2.1. Validasi Model ... 82

5.2.2. Dampak Kenaikan Investasi Swasta... 82

5.2.3. Dampak Kenaikan Pengeluaran Pemerintah bagi Pendidikan dan Kesehatan ... 83

5.2.4. Dampak Kenaikan Jumlah Infrastruktur Jalan, Pendidikan Dasar dan Fasilitas Kesehatan ... 85

5.3. Sintesis Penelitian ... 85

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ... 89

6.1. Kesimpulan ... 89

6.2. Saran dan Implikasi Kebijakan ... 90

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Sepuluh provinsi termiskin di Indonesia tahun 2011 ... 6

2 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Sumatera ... 7

3 Pembentukan modal tetap domestik bruto Provinsi Lampung tahun 2007-2011 ... 8

4 Komponen Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia ... 23

5 Kerangka identifikasi autokorelasi ... 44

6 Ibukota dan luas wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung ... 52

7 Jumlah dan kepadatan penduduk di Provinsi Lampung tahun 2010 ... 54

8 Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung menurut pendidikan yang ditamatkan tahun 2010 ... 63

9 Hasil estimasi model pertumbuhan pendapatan perkapita ... 65

10 Proyek penanaman modal yang disetujui pemerintah Provinsi Lampung tahun 2009-2010 ... 66

11 Tenaga kerja dari proyek PMA dan PMDN yang telah mendapat persetujuan menurut lapangan usaha tahun 2009-2010 ... 67

12 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Lampung tahun 2003-2010 (persen) ... 69

13 Jumlah fasilitas kesehatan di Provinsi Lampung menurut jenis fasilitas kesehatan tahun 2006-2010 ... 70

14 Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan yang terbanyak dilakukan di Provinsi Lampung, tahun 2009-2010 ... 71

15 Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 2007-2010 ... 72

16 Hasil estimasi model pembangunan manusia ... 73

17 Hasil estimasi model pengangguran ... 75

18 Perkembangan indeks Gini Provinsi Lampung tahun 2005-2010 ... 77

19 Hasil estimasi model distribusi pendapatan ... 78

20 Indeks kemiskinan Provinsi Lampung tahun 2002-2010 ... 79

21 Hasil estimasi model kemiskinan ... 79

22 Rata-rata upah nominal dan upah riil buruh tani di Indonesia tahun 2008-2011 ... 81

23 Hasil validasi variabel endogen pada model estimasi ... 82

xx

25 Hasil simulasi peningkatan proporsi pengeluaran pemerintah bagi pendidikan dan kesehatan sebesar 20 persen... 83 26 Hasil simulasi peningkatan proporsi pengeluaran pemerintah bagi

xxi

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1 Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan Indonesia tahun

2002-2011 ... 2 2 Jumlah penduduk miskin Indonesia menurut di wilayah desa dan kota

tahun 2007-2011 ... 3 3 Pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin

provinsi-provinsi di Sumatera Tahun 2010 ... 5 4 Hubungan antara investasi dan tingkat suku bunga ... 19 5 Kurva Lorenz ... 29 6 Kurva U terbalik Kuznets ... 30 7 Perubahan kemiskinan karena efek distribusi dan efek pendapatan. ... 33 8 Segitiga kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan

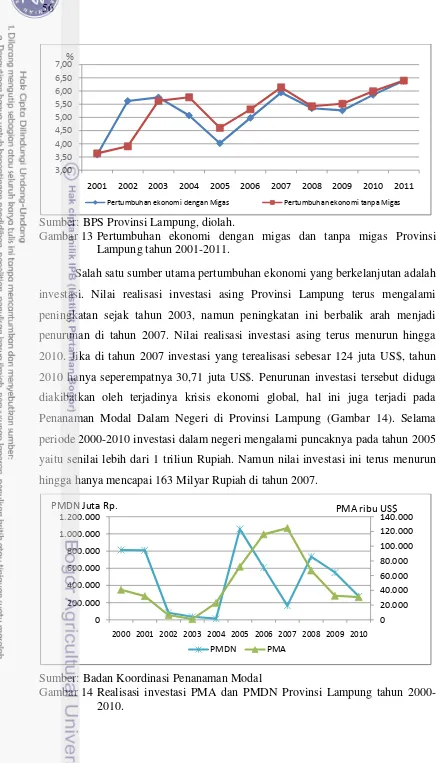

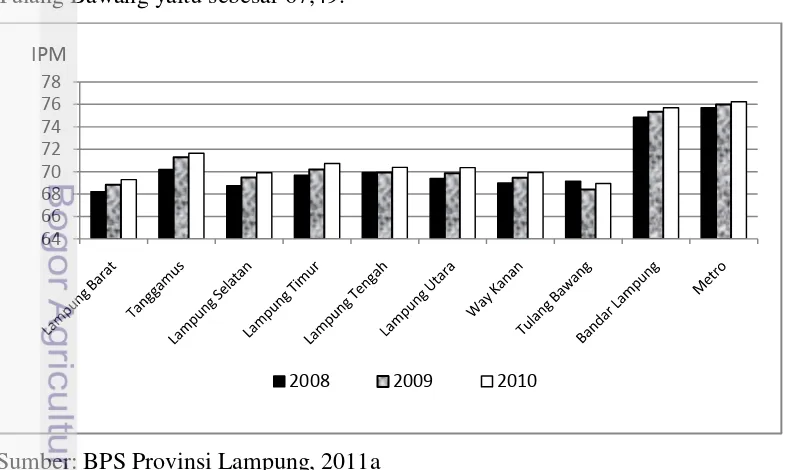

Pendapatan ... 34 9 Kerangka pemikiran. ... 36 10 Peta Provinsi Lampung menurut kabupaten/kota tahun 2012. ... 51 11 Jumlah penduduk Provinsi Lampung tahun 2001-2010 (juta jiwa) ... 53 12 Piramida penduduk Provinsi Lampung tahun 2010 ... 55 13 Pertumbuhan ekonomi dengan migas dan tanpa migas Provinsi

Lampung tahun 2001-2011. ... 56 14 Realisasi investasi PMA dan PMDN Provinsi Lampung tahun

2000-2010. ... 56 15 IPM Provinsi Lampung Tahun 1996-2010. ... 57 16 Perkembangan shortfall IPM Provinsi Lampung tahun 1996-2010. ... 58 17 Indeks Pembangunan Manusia menurut kabupaten/kota di Provinsi

Lampung tahun 2008-2010 ... 58 18 Rata-rata lama sekolah menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung

tahun 2008-2010. ... 59 19 Persentase penduduk buta huruf Provinsi Lampung tahun 2003-2010. ... 60 20 Angka kematian bayi dan balita di Provinsi Lampung 1971-1999. ... 61 21 Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung 2002-2010. ... 61 22 Pengeluaran riil penduduk Provinsi Lampung tahun 2002-2010... 62 23 Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin Provinsi

Lampung tahun 2000-2010. ... 63 24 Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung menurut sektor usaha

xxii

25 Persentase jalan menurut kondisi jalan Provinsi Lampung tahun 2010. ... 68 26 Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung tahun 2004-2007 ... 74 27 Perbandingan Upah Minimum (UM) terhadap Kebutuhan Hidup Layak

xxiii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 Produksi Padi, Ubi kayu dan Jagung Provinsi Lampung Tahun 2010 ... 95 2 Hasil Estimasi Model Pertumbuhan Pendapatan Perkapita dengan

1

I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Idealnya pembangunan ekonomi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tersebar merata sehingga meningkatkan kesejahteraan segenap masyarakat. Namun fakta secara global menunjukkan hal yang sangat kontradiktif yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta diikuti oleh pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Collier dan Dollar (2000) menyatakan bahwa 10 persen populasi dunia yang menghasilkan 70 persen barang dan jasa, menerima 70 persen pendapatan dunia dengan rata-rata penghasilan US$ 30.000 per tahun. Di sisi lain separuh dari populasi dunia hidup di bawah garis kemiskinan US$ 2 per hari1.

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kemiskinan merupakan dua masalah besar di negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan tidak bertentangan dengan pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Ketiganya harus dilaksanakan secara simultan, karena pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan pendapatan secara konsisten akan mendorong penurunan angka kemiskinan dalam jangka panjang dan menciptakan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan (Adam, 2004).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin sejak masa pemerintahan Orde Baru. Komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dinyatakan dalam berbagai program pada rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah. Hasil yang diperoleh hingga tahun 2011 adalah persentase jumlah penduduk miskin secara nasional menurun hingga mencapai 12,49 persen, yang sebelumnya mengalami peningkatan tajam akibat krisis ekonomi hingga mencapai 24,23 persen pada tahun 1998. Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa seiring dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan mengalami penurunan.

1

Sumber: BPS, 2012

Gambar 1 Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan Indonesia tahun 2002-2011

Berdasarkan data BPS melalui situs resminya, sebagian besar kemiskinan terjadi di wilayah perdesaan. Pada tahun 2011, sebanyak 63,20 persen penduduk miskin di Indonesia tinggal di perdesaan (lihat Gambar 2). Menurut penelitian Warr (2006) terhadap perekonomian negara-negara ASEAN dan salah satunya Indonesia, besarnya jumlah penduduk miskin di perdesaan menyebabkan pengurangan kemiskinan pada wilayah ini menjadi kontributor terbesar dalam pengurangan kemiskinan tingkat nasional. Dao (2009) menyatakan bahwa 75 persen penduduk miskin di negara berkembang, tinggal di perdesaan dan mata pencaharian mereka secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pertanian. Dengan sebagian besar masyarakat perdesaan mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama, maka pengurangan kemiskinan dapat dilakukan dengan menciptakan pertumbuhan output pada sektor pertanian.

Menurut Timmer (2002) mekanisme yang menghubungkan pertumbuhan sektor pertanian terhadap pengentasan kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Pertumbuhan pertanian akan meningkatkan secara langsung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3

2. Pertanian menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pro poor jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan sektor lain seperti industri dan jasa.

3. Pertumbuhan sektor pertanian secara langsung mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan sektor pertanian akan menjamin tersedianya bahan makanan yang murah. Harga yang murah akan membuat bahan makanan lebih mudah diakses dan dikonsumsi oleh masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang tercukupi gizinya dapat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Sumber: BPS, 2012

Gambar 2 Jumlah penduduk miskin Indonesia menurut di wilayah desa dan kota tahun 2007-2011

Provinsi Lampung merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dalam perekonomian terutama pada sektor pertanian. Kontribusi Lampung dalam perekonomian nasional dan internasional sudah terbukti. Untuk sektor pertanian pada sub sektor tanaman pangan, komoditi padi, jagung dan ubi kayu produksi Lampung selalu menjadi unggulan. Berdasarkan Angka Tetap (ATAP)2 produksi padi dan palawija nasional, pada tahun 2010 produksi ubi kayu Lampung merupakan yang terbesar di Indonesia mencapai 8,6 juta ton. Produksi padi Lampung mencapai 2,8 juta ton yang merupakan produksi terbanyak ke tiga se-Sumatera. Sedangkan produksi jagung sebanyak 2,1 juta ton merupakan nilai

2

Angka Tetap padi dan palawija didasari oleh hasil Survei Pertanian (SP) yang diselenggarakan bersama-sama oleh Dirjen Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan BPS (BPS Provinsi Lampung, 2011c, 2011d).

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

2007 2008 2009 2010 2011

produksi terbanyak se-Sumatera dan secara nasional berada pada urutan ke tiga setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah (lihat Lampiran 1). Pada subsektor perkebunan, Lampung mampu menghasilkan kopi robusta, lada hitam, dan kelapa terbanyak di Indonesia. Pada subsektor perikanan, Lampung adalah pengekspor utama udang dari Indonesia dengan negara tujuan Amerika dan Jepang3.

Salah satu sektor yang juga menjadi unggulan adalah sektor industri terutama yang berhubungan dengan pertanian. Provinsi Lampung diketahui sebagai salah satu penyedia gula secara nasional. Produksi gula Lampung mampu memasok 35 persen produksi gula nasional.4 Selain gula, komoditi yang menjadi andalan adalah nanas kaleng dan tepung jagung. Produksi nanas kaleng asal Lampung telah mampu memenuhi 26 persen kebutuhan dunia dengan wilayah tujuan ekspor utama adalah Amerika dan Eropa5, sedangkan 60 persen produksi tepung jagung Indonesia berasal dari Lampung.

Jika memperhitungkan andil per sektor dalam pertumbuhan ekonomi, maka andil sektor pertanian dan industri pengolahan adalah yang paling besar di Provinsi Lampung. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung tahun 2010, andil sektor pertanian sebesar 36,98 persen sedangkan sektor industri 16,00 persen (BPS Provinsi Lampung, 2012a). Nilai sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB Lampung sebesar 39.671,28 milyar Rupiah dan sektor industri 17.166,73 milyar Rupiah. Seiring dengan besarnya andil sektor pertanian dalam perekonomian, banyaknya tenaga kerja yang terserap pada sektor pertanian adalah yang terbesar yaitu 56,48 persen6.

Dengan jumlah penduduk terbanyak ke dua di pulau Sumatera, PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Lampung pada tahun 2010 sebesar 107.277,26 milyar Rupiah. Jika dibandingkan dengan nilai konstannya, Lampung mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,75 persen dari tahun 2009 (BPS Provinsi Lampung, 2012a). Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi Lampung selama tahun 2006-2010 sebesar 5,44 persen berada lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan

3

www.antaranews.com, 8 Juni 2007, “Peluang Investasi di Tengah Kemiskinan Lampung” 4

www.radarLampung.co.id., 2 Februari 2011, “Gula Lampung Tuai Pujian”

5

www.pemprovLampung.go.id. 10 September 2011, “Pembangunan Jangka Panjang”. 6

5

ekonomi Sumatera yaitu 4,84 persen dan berada pada urutan ke enam dari sepuluh provinsi yang terdapat di pulau Sumatera (Gambar 3).

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2011b

Gambar 3 Pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin provinsi-provinsi di Sumatera Tahun 2010

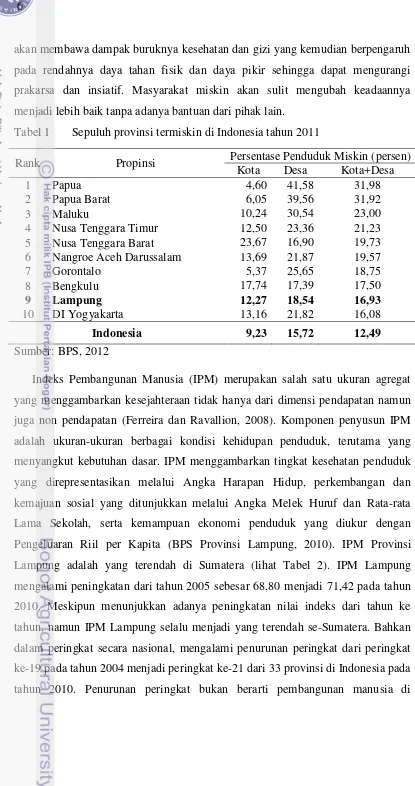

Namun di balik gemilangnya prestasi perekonomian Lampung pada berbagai sektor tersebut, Lampung selalu menjadi salah satu provinsi miskin di Indonesia. Lampung menjadi provinsi termiskin ke sembilan se-Indonesia dan termiskin ke tiga se-Sumatera di tahun 2011 (Tabel 1). Peringkat kemiskinan ini telah mengalami penurunan karena pada tahun sebelumnya Lampung berada pada posisi ke delapan se-Indonesia dan pada peringkat ke dua se-Sumatera, satu peringkat di bawah Nangroe Aceh Darussalam. Pertanian yang menjadi andalan utama pendapatan Provinsi Lampung ternyata tidak mampu mengangkat masyarakatnya dari jebakan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang menjadi sebab dan akibat bagi berbagai masalah lain. Salah satu sebab sekaligus akibat dari kemiskinan adalah rendahnya kualitas manusia. Dengan kualitas manusia yang rendah, masyarakat miskin tidak dapat berkompetisi untuk memasuki lapangan kerja yang semakin terbatas dan membutuhkan kualifikasi tinggi. Mereka terpaksa menganggur atau bekerja dengan upah yang rendah sehingga pendapatannya tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya. Pendapatan yang terbatas pada akhirnya

akan membawa dampak buruknya kesehatan dan gizi yang kemudian berpengaruh pada rendahnya daya tahan fisik dan daya pikir sehingga dapat mengurangi prakarsa dan insiatif. Masyarakat miskin akan sulit mengubah keadaannya menjadi lebih baik tanpa adanya bantuan dari pihak lain.

Tabel 1 Sepuluh provinsi termiskin di Indonesia tahun 2011

Rank Propinsi Persentase Penduduk Miskin (persen) Kota Desa Kota+Desa

1 Papua 4,60 41,58 31,98

2 Papua Barat 6,05 39,56 31,92

3 Maluku 10,24 30,54 23,00

4 Nusa Tenggara Timur 12,50 23,36 21,23

5 Nusa Tenggara Barat 23,67 16,90 19,73

6 Nangroe Aceh Darussalam 13,69 21,87 19,57

7 Gorontalo 5,37 25,65 18,75

8 Bengkulu 17,74 17,39 17,50

9 Lampung 12,27 18,54 16,93

10 DI Yogyakarta 13,16 21,82 16,08

Indonesia 9,23 15,72 12,49

Sumber: BPS, 2012

7

Lampung mengalami penurunan, tetapi dapat disebabkan oleh kegiatan pembangunan manusia di provinsi-provinsi lain terjadi dengan tingkat percepatan yang lebih tinggi daripada di Lampung. Lampung tertinggal dari provinsi lain dalam pembangunan manusia.

Tabel 2 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Sumatera

Provinsi 2007 2008 2009 2010

Nangroe Aceh Darussalam 70,35 70,76 71,31 71,70

Sumatera Utara 72,78 73,29 73,80 74,19

Sumatera Barat 72,23 72,96 73,44 73,78

Riau 74,63 75,09 75,60 76,07

Jambi 71,46 71,99 72,45 72,74

Sumatera Selatan 71,40 72,05 72,61 72,95

Bengkulu 71,57 72,14 72,55 72,92

Lampung 69,78 70,30 70,93 71,42

Bangka Belitung 71,62 72,19 72,55 72,86

Kepulauan Riau 73,68 74,18 74,54 75,07

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2011b

Investasi terutama pada modal manusia diperlukan dalam perekonomian Provinsi Lampung untuk mengejar ketertinggalannya dari provinsi-provinsi lain. Investasi akan menambah stok kapital yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi. Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan investasi dengan pertumbuhan 11,5 persen dari tahun 2011 agar dapat mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di tahun 2012.7

Investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)8 memiliki pangsa (share) yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi Lampung. PMTB memiliki pangsa terbesar ke dua setelah konsumsi rumah tangga terhadap total output yaitu sebesar 17,31 persen pada tahun 2010 (Tabel 3).

7

http://finance.detik.com. 3 Januari 2012, “Tekan Kemiskinan dan Pengangguran, RI Kejar

Investasi tumbuh 11,5 persen”

8

Selama periode 2007-2011 besaran PMTB mengalami peningkatan dari 5,3 trilliun Rupiah di tahun 2007 menjadi 6,75 trilliun di tahun 2011. Rata-rata laju pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2007-2011 adalah 6,07 persen per tahun.Pertumbuhan investasi tersebut masih dibawah target nasional yaitu 11,5 persen, namun jika dilihat melalui rasio antara investasi terhadap outputnya (ICOR), nilai ICOR Provinsi Lampung menunjukkan angka yang semakin kecil. Hal tersebut selain menunjukkan bahwa investasi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi namun juga menunjukkan bahwa investasi Provinsi Lampung semakin efisien. Provinsi Lampung membutuhkan investasi yang lebih sedikit untuk meningkatkan output. Jika pada tahun 2008 untuk menghasilkan satu satuan output dibutuhkan 3,18 satuan investasi maka di tahun 2011 hanya membutuhkan 2,75 satuan investasi.

Tabel 3 Pembentukan modal tetap domestik bruto Provinsi Lampung tahun 2007-2011

Keterangan: *) angka sementara, **) angka sangat sementara Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2012b

1.2. Perumusan Masalah

Arah pembangunan jangka panjang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi hingga tahun 2025 diarahkan pada pencapaian beberapa sasaran pokok. Sasaran pokok pertama adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dimana pertanian dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern, industri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi.

9

menjadi bahan baku bagi berbagai produk industri pengolahan. Hal ini mendorong majunya sektor industri di Lampung, terutama yang berbasis pada pertanian, sehingga berbagai produk industri Lampung mampu bersaing di pasar dunia dalam era globalisasi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengarah pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan upah, sedangkan produksi pertanian yang lebih besar menciptakan harga pangan yang lebih rendah, keduanya menguntungkan bagi masyarakat miskin (Fan dan Hazell, 2001). Pada sisi lain ternyata tingginya kinerja ekonomi yang berdasarkan pada sektor pertanian di Provinsi Lampung, tidak diikuti oleh peningkatan kualitas manusia dan pengurangan kemiskinan yang sepadan.

Keterbatasan lahan serta ketidakpastian iklim menyebabkan sektor pertanian terlalu rapuh untuk diandalkan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas manusia. Ikawati (2008) menemukan bukti bahwa kemiskinan di Provinsi Lampung terjadi akibat terlalu bergantung pada sektor pertanian. Konversi lahan pertanian dan semakin kecilnya kepemilikan lahan menyebabkan produksi pertanian tidak dapat mensejahterakan petaninya.

Ketidakpastian iklim akibat pemanasan global menyebabkan kekeringan dan banjir bandang yang rutin terjadi di Indonesia mengancam produksi pertanian terutama tanaman pangan. Bencana kekeringan dan banjir bandang diduga akan terjadi pada wilayah-wilayah yang hutannya tandus dan salah satunya adalah Provinsi Lampung9. Ikawati (2008) menyatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 diikuti dengan bencana alam El Nino meruntuhkan kinerja sektor pertanian Lampung. Masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan dan jumlahnya terus bertambah hingga tiga tahun setelah krisis ekonomi tahun 1998, baik di kota maupun di desa.

Keterbatasan lahan menyebabkan pertanian tidak dapat mensejahterakan masyarakatnya. Peningkatan jumlah petani tidak diimbangi dengan perluasan areal pertanian. Kepemilikan lahan secara nasional menurun dari rata-rata 0,86 ha/Rumah Tangga Petani (RTP) pada tahun 1993 menjadi 0,73 ha/RTP pada tahun 2002 (Abdurachman et al., 2009). Jumlah petani gurem di Indonesia pada

9

tahun 1993 mencapai 10,8 juta RTP meningkat menjadi 13,7 juta RTP pada tahun 2003. Petani gurem dengan luas lahan kurang dari 0,5 hektar, tidak dapat mengandalkan hasil panen tanaman pangan untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga, apalagi jika lahan yang dimiliki berupa lahan kering. Sebagai contoh dari pertanian padi, pendapatan dari usaha tani padi dinilai cukup layak bagi penghidupan keluarga petani apabila petani memiliki lahan sawah 2 hektar, atau minimal 1 hektar (Sumarno dan Kartasasmita, 2009).

Tingginya andil sektor pertanian namun diikuti oleh tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung menyebabkan terjadinya perdebatan mengenai pola relasi antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pertanyaan yang kerap kali muncul adalah apakah pertumbuhan ekonomi mampu mengentaskan kemiskinan. Pada sisi lain, investasi merupakan pendorong terciptanya pertumbuhan yang lebih tinggi sekaligus sebagai salah satu alat dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini dikarenakan investasi juga membuka lapangan pekerjaan sehingga pengangguran berkurang, pendapatan rumah tangga bertambah dan kemiskinan dapat dientaskan.

Penelitian mengenai peranan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mengevaluasi berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong atau justru menghambat terjadinya pengentasan kemiskinan. Peranan investasi ini secara tidak langsung dapat menggambarkan bagaimana kemiskinan dapat dikurangi dan kualitas manusia dapat dibangun. Dengan demikian permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah mengapa pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi tidak dapat mengentaskan kemiskinan di Provinsi Lampung. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana mengatasi tingkat kemiskinan yang tinggi tersebut.

1.3. Tujuan Penelitian

Selaras dengan permasalahan yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Mengevaluasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan

11

3. Mengevaluasi pengaruh pembangunan manusia, distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan.

4. Mengkaji alternatif kebijakan bagi pengentasan kemiskinan. 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada pembaca mengenai peran investasi dalam mengentaskan kemiskinan melalui channel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam mengambil kebijakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan masalah pada penelitian ini.

1.5. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

13

II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Konsep

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah (value added) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah yang bersangkutan yang secara total dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Todaro dan Smith (2006), pertumbuhan ekonomi merupakan suatu peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi sehingga akan menghasilkan balas jasa terhadap masyarakat sebagai pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan.

Potensi pertumbuhan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas sumber daya yang dimilikinya baik itu sumber daya fisik, sumber daya manusia maupun sumber daya alam (Todaro dan Smith, 2006). Menurut Jhingan (2008), proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi terdiri atas faktor-faktor produksi diantaranya adalah: 1. Sumber alam, merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi jika

dikelola secara tepat dengan teknologi yang baik.

2. Akumulasi modal, yang berarti menambah persediaan faktor produksi yang reproduktif.

3. Organisasi, berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal dan buruh sehingga membantu meningkatkan produktivitas buruh sebagai faktor produksi.

4. Kemajuan teknologi. Perubahan teknologi akan meningkatkan produktivitas buruh, modal dan faktor produksi lain.

Faktor non ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah:

1. Faktor sosial dan budaya, perubahan pada pandangan budaya yang merugikan perekonomian dapat dilakukan melalui penyebaran pendidikan dan ilmu pengetahuan.

2. Faktor manusia. Pertumbuhan ekonomi tergantung pada jumlah sumber daya manusia dan terutama pada efisiensi tenaga kerja. Efisiensi dapat diperoleh jika kualitas sumber daya manusia ditingkatkan melalui proses peningkatan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan.

3. Faktor politik dan administratif. Struktur politik dan administratif dapat menjadi pendukung atau justru penghambat pertumbuhan ekonomi. Administrasi yang kuat, efisien dan tidak korup amat penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan ekonomi dikembangkan menggunakan model Keynes dan fungsi produksi Cobb-Douglas. Keduanya berusaha menghubungkan antara input dan output yang dihasilkan dalam perekonomian secara agregat. Beberapa teori ekonomi yang digunakan diantaranya:

1. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Harrod dan Domar menggunakan model Keynesian untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian tertutup. Harrod-Domar memberikan peranan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi pada investasi (Jhingan, 2008). Investasi memiliki dua peranan penting yaitu pertama, investasi menciptakan pendapatan dan kedua ia memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok kapital. Model pertumbuhan Harrod-Domar didasarkan pada tiga asumsi (Todaro dan Smith, 2006), yaitu: pertama, bahwa perekonomian menyebabkan terjadi peningkatan tabungan (S) dalam proporsi yang konstan (s) terhadap pendapatan nasional (Y).

= (2.1)

Kedua, perekonomian berada pada keseimbangan, dimana investasi yang direncanakan sama dengan tabungan yang direncanakan.

15

Ketiga, investasi dipengaruhi oleh ekspektasi kenaikan pendapatan nasional (ΔY) dan koefisien teknis tetap v yang dikenal sebagai Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

= ∆ (2.3)

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan pendapatan tiap satuan pendapatan atau dirumuskan sebagai:

=∆ (2.4)

dengan mensubstitusikan persamaan maka:

= (2.5)

Jika ketiga asumsi dipenuhi maka perekonomian akan tumbuh pada suatu level yang dipengaruhi s dan v. Penerapan model Harrod-Domar bagi negara berkembang sulit untuk dilakukan karena ada asumsi yang tidak dapat dipenuhi yaitu rasio tabungan (s) dan rasio modal output (v) yang tetap. Menurut Jhingan (2008) model Harrod-Domar memiliki beberapa keterbatasan untuk dapat diterapkan di negara berkembang yaitu:

a. Perbedaan kondisi antara negara berkembang dengan negara maju, padahal analisis Harrod-Domar berkembang dengan seperangkat kondisi yang terjadi di negara maju.

b. Sebagian besar penduduk hidup dalam keadaan perekonomian yang terbatas sehingga sangat sedikit yang menabung.

c. Sulit untuk memperkirakan berapakah rasio modal dan output yang optimal karena terhambat adanya kelangkaan dan bottle neck pertumbuhan.

d. Laju pertumbuhan investasi Harrod-Domar tidak dapat menyelesaikan masalah pengangguran struktural dan adanya pengangguran terselubung menyebabkan asumsi full employment tidak dapat terpenuhi.

e. Model Harrod-Domar mengasumsikan bahwa dalam perekonomian tidak terdapat campur tangan pemerintah sedangkan bagi negara berkembang pemerintah diperlukan turut campur dalam perekonomian.

f. Perdagangan luar negeri dan bantuan luar negeri memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

2. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Dikemukakan oleh Solow, yang merupakan modifikasi dari model pertumbuhan Harrod-Domar, menyatakan bahwa secara kondisional perekonomian berbagai negara akan bertemu (converge) pada tingkat pendapatan yang sama. Syarat yang harus dipenuhi adalah negara-negara tersebut mempunyai tingkat tabungan, depresiasi, pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan produktivitas yang sama. Dalam konteks perekonomian terbuka, konvergensi peningkatan pendapatan akan terjadi bila terdapat hubungan perdagangan, investasi dan sebagainya dengan negara lain atau pihak luar.

Berdasarkan teori neoklasik, pertumbuhan ekonomi tidak hanya disebabkan oleh penambahan modal (melalui tabungan dan investasi), tetapi juga dipengaruhi oleh kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan penduduk dan perbaikan pendidikan) dan penyempurnaan teknologi. Asumsi yang digunakan dalam teori neoklasik adalah diminishing return to scale, jika input kapital dan tenaga kerja digunakan secara parsial, namun jika digunakan secara bersama-sama bersifat constant return to scale. Pertumbuhan ekonomi terjadi sebagian besar disebabkan oleh faktor eksogen atau proses yang independen dari kemajuan teknologi.

3. Teori Pertumbuhan Endogen

Berbeda dengan neoklasik yang menganggap teknologi sebagai faktor eksogen, teori endogen memasukkan pengaruh teknologi sebagai variabel endogen dan berupaya menjelaskan adanya increasing return to scale. Dalam jangka panjang teknologi memegang peran penting untuk menciptakan pertumbuhan, perubahan eksogen tidak diperlukan lagi untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Pola pertumbuhan jangka panjang antar negara berbeda-beda, perbedaan tersebut tergantung pada tingkat tabungan nasional dan teknologinya, namun tetap konstan.

17

pengetahuan sebagai barang publik secara positif memengaruhi output pada tingkat industri.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diukur menggunakan indikator pertumbuhan PDB/PDRB. Tiga pendekatan dalam penghitungan PDRB, yaitu: 1. Pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa

yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yakni; pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa.

2. Pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan keuntungan (balas jasa kewirausahaan).

3. Pendekatan penggunaan/pengeluaran, PDRB merupakan final demand dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan berbagai sektor ekonomi. Penggunaan dibedakan untuk konsumsi (rumah tangga, lembaga swasta nirlaba, pemerintah), investasi/pembentukan modal dan ekspor-impor.

Pertumbuhan PDRB atau biasa disebut pertumbuhan ekonomi dirumuskan sebagai persentase dari perubahan output, yaitu:

∆ = ∆ = − −1

−1 (2.6)

∆ = ∆ = pertumbuhan ekonomi = PDRB tahun ke-t

−1 = PDRB tahun sebelumnya (t-1) PDRB per kapita dirumuskan sebagai:

� � = � (2.7)

Pertumbuhan PDRB per kapita dirumuskan sebagai:

∆ � � = − −1

2.1.2. Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen dari pembentukan pendapatan nasional, sehingga pertumbuhan investasi secara langsung akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi akan menggerakkan kegiatan-kegiatan produksi, meningkatkan output dan pada akhirnya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Besarnya persentase pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan menjadi lebih besar akibat pertumbuhan investasi dengan adanya multiplier effect (BKPM, 2004).

Investasi adalah arus pengeluaran yang menambah stok modal (Dornbusch, et al., 2008). Menurut Mankiw (2006) investasi menciptakan modal baru. Investasi dibagi menjadi tiga sub kelompok yaitu investasi tetap bisnis, investasi tetap rumah tangga dan investasi persediaan. Investasi tetap bisnis adalah pembelian pabrik dan peralatan baru oleh perusahaan, investasi tetap rumah tangga adalah pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah sedangkan investasi persediaan adalah peningkatan persediaan barang perusahaan.

Di dalam teori makroekonomi neoklasik dengan model ekonomi kecil terbuka, hubungan antara pendapatan nasional dengan investasi dituliskan sebagai berikut (Mankiw, 2006):

= + + + (2.9)

dimana:

Y = pendapatan nasional C = tingkat konsumsi I = investasi

G = pengeluaran pemerintah NX = Ekspor bersih (Ekspor-Impor).

19

pada sisi lain masyarakat lebih memilih menyimpan uang di bank karena bunga yang tinggi akan memberikan penghasilan tanpa harus menanggung risiko akibat investasi. Sebaliknya, suku bunga yang rendah akan menyebabkan investasi meningkat. Hubungan antara suku bunga riil dan investasi dapat digambarkan sebagai garis dengan slope negatif seperti dapat dilihat pada Gambar 4.

Sumber: Mankiw, 2006

Gambar 4 Hubungan antara investasi dan tingkat suku bunga

Berdasarkan asal modal investor, investasi dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sedangkan berdasarkan bentuk investasinya, dapat berupa investasi riil dan investasi portofolio. Investasi riil adalah investasi yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan produksi. Investasi riil dapat berupa pendirian pabrik baru, pengadaan teknologi baru, perekrutan tenaga kerja baru, pembukaan lahan baru dan sebagainya, yang secara langsung akan menciptakan atau menambah produksi (Basri dan Munandar, 2009). Sedangkan investasi portofolio adalah investasi yang berupa arus modal dalam pasar modal dengan berbagai bentuk surat berharga.

Menurut Basri dan Munandar (2009), infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni infrastruktur keras fisik, infrastruktur keras non fisik dan infrastruktur lunak. Infrastruktur keras fisik meliputi jalan raya, rel kereta api, bandara, pelabuhan dan sebagainya. Infrastruktur keras non fisik yang berkaitan dengan fungsi utilitas umum seperti ketersediaan air bersih berikut instalasi pengolahan air dan jaringan pipa penyaluran, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi dan pasokan energi. Infrastruktur lunak atau kelembagaan meliputi etos kerja, norma serta kualitas pelayanan umum pemerintah.

2.1.3. Kemiskinan

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural (Daryanto dan Hafizrianda, 2010). Seseorang tergolong miskin secara absolut apabila pendapatannya dibawah garis kemiskinan, tidak mampu memenuhi standar kebutuhan hidup minimum. Sedangkan kemiskinan relatif adalah ketika seseorang telah hidup di atas garis kemiskinan, dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan secara relatif dapat terjadi karena terdapat distribusi pendapatan yang tidak merata atau akibat persepsi masyarakat dan budaya setempat terhadap kemiskinan. Pengertian kemiskinan yang ketiga adalah kemiskinan kultural, suatu keadaan miskin yang berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain untuk membantunya keluar dari kemiskinan.

21

manusia merupakan kebijakan yang sesuai untuk menangani kemiskinan kronis, sedangkan asuransi dan skema stabilitas pendapatan yang memproteksi pendapatan rumah tangga dari guncangan ekonomi adalah kebijakan yang diperlukan untuk menangani kemiskinan sementara.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan yang bersifat mendasar. Nilai garis kemiskinan yang digunakan mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kkal per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transpotasi, serta kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasar lainnya. Besarnya nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan disebut garis kemiskinan.

Indikator kemiskinan yang dihitung oleh BPS selain jumlah dan persentase penduduk miskin, juga digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Distributionally Sensitive Index-P2)

yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke (1984) sebagai berikut:

= 1 =1 − (2.10)

Dimana:

α = 0,1,2

z = garis kemiskinan

yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada

di bawah garis kemiskinan (i= 1,2,3,……,q), yi< q

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk

Jika α = 0 maka diperoleh Head Count Index (P0); α = 1 adalah Poverty Gap

(P1) dan α = 2 merupakan ukuran Distributionally Sensitive Index (P2). Poverty

Gap (P1) merupakan ukuran rata-rata ketimpangan pengeluaran masing-masing

memberikan gambaran mengenai penyebaran pendapatan di antara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.

Garis kemiskinan dihitung dengan cara menjumlahkan biaya untuk memperoleh makanan dengan kandungan 2100 kalori per kapita per hari dan biaya untuk memperoleh bahan bukan makanan yang dianggap sebagai kebutuhan dasar seperti pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi dan pendidikan. Ukuran kemiskinan lain yang sering digunakan adalah batas garis kemiskinan US$ 1 dan US$ 2 per kapita per hari. Nilai tukar yang digunakan nilai tukar PPP (Purchasing Power Parity). Nilai tukar PPP menunjukkan daya beli mata uang di suatu negara, untuk membeli barang dan jasa yang sama di negara lain. Garis kemiskinan nasional dengan menggunakan US$ PPP pada saat ini adalah sekitar US$ 1,25 per kapita per hari. Garis kemiskinan tersebut lebih tinggi dari batas kemiskinan US$ 1 per kapita per hari yang kerap digunakan lembaga-lembaga internasional (Kemeninfo, 2011).

2.1.4. Pembangunan Manusia

Menurut Human Development Report (HDR) pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan yang dimiliki manusia. Pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, memiliki ilmu pengetahuan dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup secara layak. Pembangunan manusia juga mementingkan apa yang bisa dilakukan manusia dengan kemampuan yang dimilikinya seperti untuk bersenang-senang, melakukan kegiatan kreatif dan produktif atau untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan budaya, sosial dan politik. Namun jika pilihan-pilihan dasar tidak tersedia, maka akses bagi peluang lainnya akan selalu tertutup.

23

huruf dan Rata-rata Lama bersekolah. Adapun dimensi hidup layak diukur dengan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity).

Tabel 4 Komponen Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia

Dimensi Umur Panjang

UNDP membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah ke dalam empat golongan yaitu rendah bila IPM kurang dari 50, sedang atau

menengah dibedakan menjadi dua yaitu menengah bawah bila 50 ≤ IPM ≤ 66 dan menengah atas bila 66≤ IPM ≤ 80, serta tinggi bila IPM lebih dari 80. Pengukuran tingkat kemajuan pencapaian terhadap sasaran ideal IPM dihitung setiap tahun dalam suatu periode disebut reduksi short fall per tahun. Reduksi short fall

t = jumlah tahun dalam periode penghitungan

Terdapat empat tingkatan reduksi short fall yaitu sangat lambat (reduksi short fall< 1,3), lambat (1,3≤ reduksi short fall ≤ 1,5), menengah (1,5 < reduksi short

2.2. Tinjauan Empiris

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen pendapatan yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk investasi yang memiliki dampak multiplier besar adalah infrastruktur. Nuraliyah(2011) meneliti pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Hasil yang diperoleh adalah pertumbuhan ekonomi mengurangi kemiskinan di pulau Jawa, namun sebaliknya di luar Jawa pertumbuhan ekonomi justru meningkatkan kemiskinan. Investasi infrastruktur yang memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi adalah listrik, air bersih dan kesehatan di pulau Jawa dan luar Jawa hanya infrastruktur listrik dan air bersih. Fakta yang di luar dugaan adalah bahwa infrastruktur jalan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa maupun luar Jawa. Sarana pengangkutan dan perhubungan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan sarana tersebut menurunkan biaya angkut dan meningkatkan perdagangan, baik di dalam maupun luar negeri (Jhingan, 2008).

Fan dan Hazell (2001) menyatakan pentingnya investasi infrastruktur dan pembentukan/akumulasi modal manusia bagi pengentasan kemiskinan. Penelitian dilakukan di negara India dan Cina dengan membandingkan dampak investasi publik pada wilayah yang potensial maupun yang kurang potensial bagi pertanian. Hasil yang diperoleh adalah investasi pada infrastruktur di perdesaan, teknologi pertanian dan modal manusia pada wilayah yang kurang potensial memiliki dampak yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan jika dibandingkan pada wilayah yang potensial.

25

2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Manusia adalah agen aktif bagi semua proses produksi. Namun manusia bukan hanya berfungsi sebagai barang modal yang digunakan untuk memproduksi komoditas. Terlebih dari itu, manusia adalah tujuan akhir dan penerima manfaat dari seluruh proses produksi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting bagi pembangunan manusia. Pembangunan manusia membutuhkan investasi di pendidikan, kesehatan dan nutrisi. Hasilnya adalah masyarakat yang lebih sehat dan terdidik secara ekonomis mampu lebih produktif (UNDP, 1996).

Menurut Ramirez et al. (2000) keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia tidak terjadi secara langsung. Rantai yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia terbagi menjadi dua rantai yaitu dari pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia dan sebaliknya dari pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memengaruhi pembangunan manusia terutama melalui rumah tangga dan pemerintah. Rumah tangga memengaruhi pembangunan manusia melalui aktivitas dan pengeluarannya pada pembangunan manusia sedangkan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan pengeluarannya. Pelaku ekonomi lainnya yang dianggap cukup berperan adalah civil society seperti organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Peran rumah tangga dalam pembangunan manusia adalah melalui bagaimana rumah tangga tersebut menggunakan pendapatannya. Pendapatan rumah tangga digunakan untuk membeli makanan, obat-obatan, buku sekolah dan hal lain yang berguna untuk meningkatkan kemampuan. Jika dibandingkan dengan rumah tangga yang memiliki pendapatan lebih tinggi, rumah tangga miskin membelanjakan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk komoditas pembangunan manusia. Hal serupa juga terjadi jika perempuan memiliki peran yang lebih besar dalam mengelola keuangan rumah tangga tersebut.

(spouse) berpendidikan lebih tinggi, mengkonsumsi makanan dengan pola gizi yang lebih seimbang. Sedangkan untuk konsumsi pendidikan, jika pengeluaran dalam rumah tangga dikendalikan oleh perempuan maka tambahan pendapatan yang diperoleh rumah tangga akan dialokasikan untuk pendidikan anak-anak.

Penelitian serupa yang meneliti hubungan timbal balik antara kinerja ekonomi dengan pembangunan manusia juga dilakukan oleh Ali (2006). Pembangunan manusia dalam penelitian ini hanya diindikasikan oleh variabel pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan simultan antara pendidikan dengan kinerja ekonomi. Variabel penjelas pada persamaan pembangunan manusia yaitu kinerja perekonomian, belanja sektor pendidikan dan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan penduduk. Sedangkan pada persamaan kinerja perekonomian, variabel tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah, keterbukaan perekonomian dan investasi fisik berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja perekonomian berpengaruh secara positif terhadap tingkat pendidikan dan sebaliknya tingkat pendidikan berpengaruh secara positif terhadap kinerja perekonomian.

Menurut penelitian Priyanto (2011) pada perekonomian provinsi Banten, faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pendapatan (PDRB per kapita), pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan, pendidikan kepala rumah tangga dan jumlah penduduk yang sakit. Dimana pendidikan kepala rumah tangga merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan pembangunan manusia di Banten.

Stok modal manusia yang lebih tinggi, ditunjukkan dengan rasio antara modal manusia dan modal fisik, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan modal manusia memungkinkan terjadinya penyerapan teknologi dari negara yang lebih maju. Li dan Liang (2010) meneliti dampak investasi pada pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Timur10. Hasil yang diperoleh adalah investasi pada kesehatan memiliki dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan dengan investasi pada pendidikan. Variabel yang digunakan adalah

10

27

investasi pada pendidikan dasar dengan proksi rasio murid terhadap guru pada pendidikan dasar, stok pendidikan dengan proksi rata-rata lama sekolah, modal kesehatan dengan proksi angka harapan hidup dan tingkat mortalitas dan variabel rasio investasi dengan proksi pangsa investasi terhadap PDB.

Pemerintah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, selain itu aktivitas pemerintah juga dapat menambah sumber daya bagi pembangunan manusia. Kebijakan-kebijakan pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berpola pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah riil dan peningkatan permintaan pasar pada modal manusia. Alokasi sumber daya untuk meningkatkan kualitas manusia merupakan fungsi dari pengeluaran pemerintah untuk sektor publik dan bagaimana pengeluaran ini disalurkan. Indikator yang dapat digunakan adalah: rasio pengeluaran sektor publik (proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB), rasio alokasi pembangunan manusia (proporsi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan manusia terhadap pengeluaran pemerintah) dan rasio prioritas pembangunan manusia (proporsi pengeluaran pemerintah untuk sektor pembangunan manusia yang prioritas terhadap pengeluaran untuk pembangunan manusia). Sektor yang dianggap prioritas bervariasi antar negara tergantung pada tahap pembangunannya. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, sektor yang dianggap prioritas adalah pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar.

2.2.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran umumnya terjadi karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya (BPS Provinsi Lampung, 2011e). Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang dan dapat menimbulkan masalah kemiskinan. Penduduk yang menganggur tidak memperoleh pendapatan sehingga harus mengurangi konsumsinya yang pada akhirnya menurunnya kualitas hidup.

pribadi akan menimbulkan efek psikologis dan secara nasional jika terlalu tinggi akan berpengaruh terhadap kestabilan politik, keamanan dan sosial. Secara jangka panjang, tingkat pengangguran yang terlalu tinggi pada akhirnya akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Masyarakat secara keseluruhan akan menderita kerugian akibat pengangguran karena output riil di bawah tingkat potensialnya.

Secara umum pertumbuhan ekonomi akan melambat seiring dengan meningkatnya tingkat pengangguran. Hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran dikenal dengan nama Hukum Okun berdasarkan nama Artur Okun, ekonom yang pertama kali memperkenalkan relasi ini (Knotek, 2007). Hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi didasari fakta bahwa dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak dalam perekonomian. Tenaga kerja yang lebih banyak dapat berupa menggunakan tenaga kerja yang lebih banyak atau menambah jam kerja dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Okun mengasumsikan bahwa tingkat pengangguran dapat menggambarkan berapa banyak tenaga kerja yang terpakai dalam suatu perekonomian.

Masalah pengangguran juga menjadi beban pemerintah yang menjamin kesejahteraan rakyatnya berdasarkan UUD 1945. Pemerintah wajib mengatasi pengangguran dengan mengadakan berbagai program untuk menguranginya. Fan dan Hazell (2001) menyatakan bahwa peran pemerintah dapat berupa pemberdayaan masyarakat (di Indonesia dalam bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang dapat secara langsung mengurangi pengangguran dan secara tidak langsung mengentaskan kemiskinan.

2.2.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

29

konsep ini adalah meskipun masyarakat miskin hanya mendapatkan sedikit manfaat dari pertumbuhan ekonomi namun pengurangan kemiskinan tetap ada.

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Indeks gini memiliki nilai antara nol dan satu. Nilai indeks Gini nol berarti tidak terdapat ketimpangan (pemerataan sempurna) sedangkan nilai satu artinya ketimpangan sempurna. Indeks Gini dapat dihitung dengan kurva Lorenz, sebagai rasio antara luas bidang yang terletak antara kurva Lorenz dan garis diagonal dengan luas separuh segi empat dimana kurva Lorenz berada (lihat Gambar 5).

= � �

� � (2.12)

Sumber: Todaro dan Smith, 2006 Gambar 5 Kurva Lorenz

Menurut Todaro dan Smith (2006) nilai indeks Gini pada negara-negara dengan ketimpangan yang tinggi berkisar antara 0,5-0,7 sedangkan untuk negara yang distribusinya pendapatannya relatif merata nilainya antara 0,2 hingga 0,35. Interpretasi melalui kurva Lorenz relatif lebih mudah. Jika kurva Lorenz terletak menjauhi garis diagonal berarti ketimpangan besar dan sebaliknya jika mendekati garis diagonal maka distribusi pendapatannya relatif merata (ketimpangan semakin kecil).

pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan membentuk kurva U terbalik (inverted U curve). Asumsi yang digunakan adalah hanya terdapat dua sektor ekonomi dalam suatu negara, yaitu sektor pertanian tradisional di perdesaan dengan pendapatan per kapita dan ketidakmerataan pendapatan yang rendah, dan sektor moderen (sektor industri dan jasa) di perkotaan dengan pendapatan per kapita dan ketidakmerataan pendapatan yang tinggi.

Berdasarkan hipotesis Kuznets ketimpangan pendapatan dalam suatu negara akan meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonominya, kemudian pada tahap menengah cenderung tidak berubah dan akhirnya ketimpangan pendapatan menurun ketika negara tersebut sejahtera. Ketimpangan pendapatan yang besar pada tahap awal pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh perubahan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi masyarakat industri.

Sumber : Todaro dan Smith (2006) Gambar 6 Kurva U terbalik Kuznets

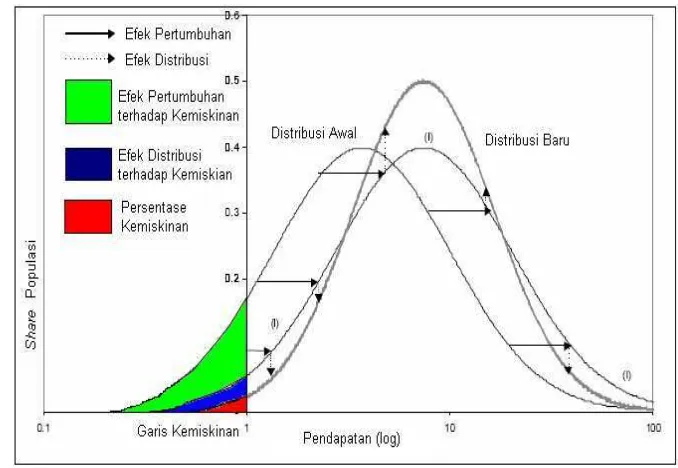

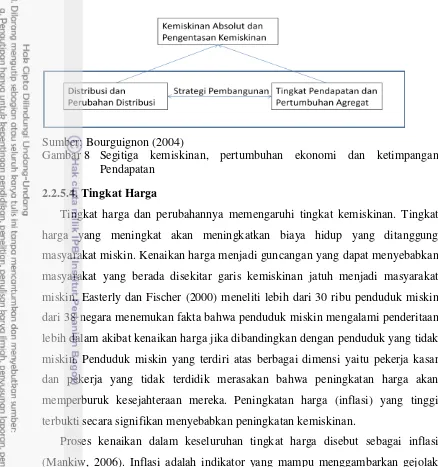

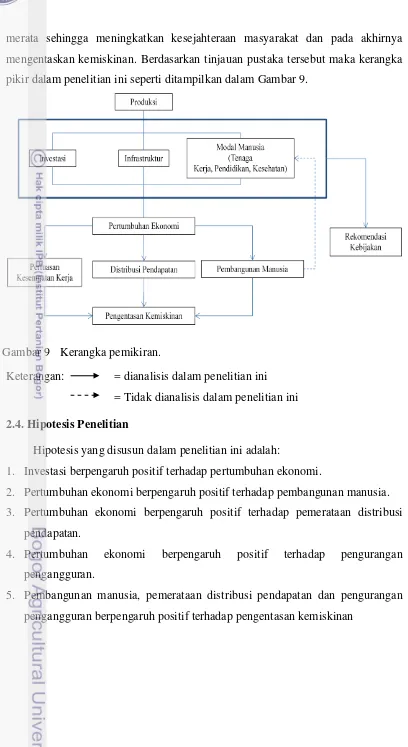

2.2.5. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan berbagai studi literatur terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Beberapa yang diteliti dalam studi ini adalah pembangunan manusia, pengangguran, distribusi pendapatan dan tingkat harga.

2.2.5.1. Pembangunan Manusia