MASYARAKAT DI KALI ADEM MUARA ANGKE JAKARTA TAHUN 2015

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)

Disusun Oleh: Almen Fercudani

1111101000063

PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN SKRIPSI, OKTOBER 2015

Nama : Almen Fercudani Nim : 1111101000063

Hubungan Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Kosumsi Kerang Hijau (Perna viridis) Tercemar Logam Timbal (Pb) pada Masyarakat Kali Adem Muara Angke Jakarta Tahun 2015

(xi + 138 halaman, 2 diagram, 4 gambar 10 tabel, 16 Lampiran)

ABSTRAK

Timbal (Pb) termasuk kedalam logam berat yang berbahaya bagi kesehatan. Timbal banyak digunakan untuk keperluan industri dan sering menjadi limbah yang dapat memasuki wilayah perairan dan mempengaruhi biota yang hidup di dalamnya, salah satunya adalah kerang hijau. Kerang hijau merupakan makanan laut yang sering dikonsumsi oleh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap perilaku konsumsi kerang hijau. Desain studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional. Sebanyak 150 ibu rumah tangga termasuk kedalam sampel penelitian ini, yang diambil secara simple random sampling. Sampel kerang hijau diambil secara composite dari setiap kelompok budidaya kerang hijau yang ada di Kali Adem Muara Angke Jakarta.. Konsentrasi timbal di dalam kerang hijau diukur menggunakan Atomic Absorption Spectrometry (AAS).

Terdapat sepuluh sampel (90%) positif mengandung logam timbal, yang berkisar antara 0,12 – 2,60 mg/kg. Sedangkan untuk rata-rata konsumsi kerang hijau sebesar 11,47 gr/hari, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi kerang nasional yaitu 2 gr/hari. Terdapat 83 (55,3%) responden berpengetahuan rendah dan 80 (53,3%) responden memiliki sikap negatif terhadap pencemaran logam timbal yang terjadi pada kerang hijau. Hasil uji bivariat menggunakan chi square menunjukan, terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan perilaku konsumsi kerang hijau yang tercemar logam timbal dengan nilai p value 0,033 (< 0,05).

Rekomendasi penelitian ini adalah masyarakat diharapkan dapat mengurangi konsumsi kerang hijau dan meningkatkan pengetahuan tentang pencemaran yang sudah terjadi pada kerang hijau. Untuk pemerintah daerah DKI Jakarta diharapkan lebih memperhatikan kualitas perairan dan biota laut yang ada di Teluk Jakarta.

Daftar Bacaan : 51 (1982 – 2014)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCE STUDY PROGRAM OF PUBLIC HEALTH

Undergraduate Thesis, October 2015

Name : Almen Fercudani Nim : 1111010100063

A Relationship Between The Knowledge and The Attitudes Toward Consumption Behavior Of Lead (Pb) Contaminated in Green Mussel (Perna viridis) To Society Of Kali Adem Muara Angke Jakarta 2015

(xi + 138 page, 2 diagram, 4 picture, 10 table, 16Appendixs) ABSTRAK

Lead (Pb) is kind of heavy metal that is harmful to health. Lead is widely used for industrial purposes and it’s waste can affect organism in the water, such as Green mussels. Recently Green mussels often consumed by people. This study aims to determine the relationship between knowledge and attitude toward the consumption behavior of lead contaminated green mussels.

The design of this study was cross-sectional, with 150 housewives as the samples whose selected randomly. The green mussel sample was taken compositly from each the group of collecting site in Kali Adem. The concentration of lead (Pb) was measured by Atomic Absorption Spectrometry (AAS).

Ten samples (90%) were positive contaminated by lead in range between 0,12-2,60 mg/kg. The average of green mussel consumption is 11.47 gr/day, which is higher than the average national consumption of shellfish (2 gr/day). There were 83 respondents (55.3%) have a low knowladge and 80 respondents (53.3%) have a negative attitude about lead metal pollution in Green mussels. The significant association was found between knowledge toward consumption behavior of lead contaminated green mussel with p value 0.033 (<0.05).

It is recomended to the community to reduce the consumption of green mussels and increase the knowledge about the pollution on the green mussels. The local government is expected to pay more attention to water quality and organism who live in Jakarta Bay waters.

Reading list : 51 (1982 – 2014)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hubungan pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Konsumsi Kerang Hijau

(Perna viridis) Tercemar Logam Timbal (Pb) Pada Masyarakat Kali Adem Muara

Angke Jakarta Tahun 2015”. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah

satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat, pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Arif Sumantri, SKM, M.Kes. Selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah sekaligus Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan waktu dan bimbingannya selama penyusunan skripsi ini. 2. Ibu Fajar Ariyanti, SKM, M.Kess. Selaku Kepala Program Studi Kesehatan

Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif hidayatullah Jakarta.

4. Ayah dan Ibu serta adik tersayang yang selalu memberikan dukungan, nasihat serta doa yang selalu dipanjatkan demi kelancaran penyusunan skripsi ini

5. Para dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat dan dosen-dosen Peminatan Kesehatan Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

6. Geng Muara Angke (Vella, Lipi, Tanza, Roiz dan Chandra ) yang senantiasa turut membantu dalam pengambilan sampel.

7. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan masukan, motivasi dan hiburan selama pembuatan skripsi ini.

8. Teman-teman Kesling 2011 (Ibnu, Chandra, Rois, Hari, Betti, Ayu, Niken, PW, Efri, Feela, Ikoh, Cepol, Ika, Anantika, Ila, Shela, Alifia, Eka, Awaliyah, Ukhfiya, Rahmatika, dan Ajeng).

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis menyerahkan segalanya dengan harapan semoga amal baik yang telah dicurahkan guna membantu penyusunan skripsi ini mendapat balasan. Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Ciputat, Oktober 2015

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... iv

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... xii

BAB I PENDAHULUAN ... 2

A. Latar Belakang ... 2

B. Rumusan Masalah ... 12

C. Pertanyaan Penelitian ... 13

D. Tujuan Penelitian ... 14

E. Manfaat Penelitian ... 15

F. Ruang Lingkup ... 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 15

A. Pencemaran ... 15

1. Definisi Pencemaran ... 15

2. Pencemaran Air ... 16

3. Sumber Pencemaran Air ... 17

4. Dampak Pencemaran Air ... 18

5. Pencemaran di Perairan Muara Angke Jakarta ... 20

B. Timbal (Pb) ... 21

1. Definisi Timbal ... 21

2. Pencemaran Timbal (Pb) ... 22

3. Baku Mutu Timbal (Pb) ... 22

5. Bioakumulasi Timbal (Pb)... 26

C. Jalur Pemaparan Zat Kimia ke Manusia ... 27

1. Jalur Pemaparan Dermal ... 28

2. Jalur Pemaparan Inhalasi ... 28

3. Jalur Pemaparan Ingesti ... 29

D. Pangan ... 29

1. Definisi ... 29

2. Penyakit Bawaan Makanan (Food Borne Disease) ... 30

E. Kerang Hijau... 31

1. Taksonomi dan Definisi Kerang Hijau ... 31

2. Habitat dan Distribusi ... 32

3. Perilaku Makan ... 33

4. Kerang Hijau dan Pencemaran ... 34

F. Perilaku ... 36

1. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku ... 36

2. Pengetahuan ... 39

3. Sikap ... 43

G. Gambaran Teluk Jakarta ... 45

H. Paradigma Kesehatan Lingkungan ... 47

I. Kerangka Teori ... 53

BAB III KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL ... 55

A. Kerangka Konsep ... 55

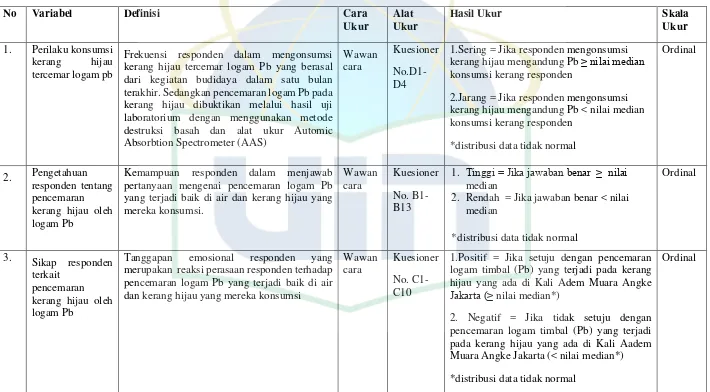

B. Definisi Operasional ... 58

BAB IV METODE PENELITIAN ... 60

A. Desain Penelitian ... 60

B. Tempat dan Waktu Penelitian ... 60

C. Populasi dan Sampel ... 61

D. Teknik Pengumpulan Data ... 65

E. Pemeriksaan Laboratorium ... 69

F. Pengolahan dan Analisis Data ... 74

BAB V HASIL PENELITIAN ... 78

A. Gambaran Tempat Penelitian ... 78

1. Gambaran Teluk Jakarta ... 78

2. Gambaran Kali Adem Muara Angke Jakarta ... 80

B. Karakteristik Responden... 81

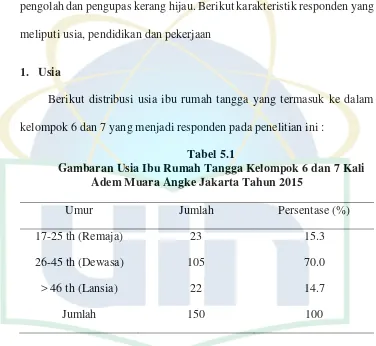

1. Usia ... 81

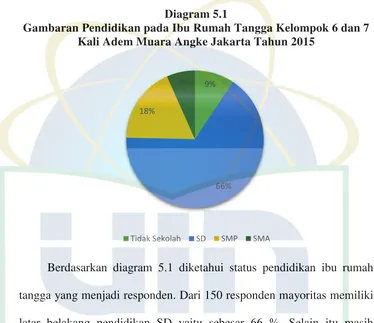

2. Pendidikan ... 82

3. Pekerjaan ... 83

C. Hasil Univariat ... 83

1. Pencemaran Logam Timbal (Pb) di Kerang Hijau ... 84

2. Gambaran Perilaku Konsumsi Kerang Hijau yang Tercemar Logam Timbal (Pb) ... 85

3. Gambaran Pengetahuan Responden Terhadap Pencemaran Logam Timbal (Pb) pada Kerang Hijau... 87

4. Gambaran Sikap Responden Terhadap Pencemaran Logam Timbal (Pb) pada Kerang Hijau... 87

1. Hubungan Antara Pengetahuan dengan Perilaku Konsumsi Kerang Hijau

Tercemar Logam Timbal (Pb) ... 89

2. Hubungan Antara Sikap dengan Perilaku Konsumsi Kerang Hijau Tercemar Logam Timbal (Pb) ... 90

BAB VI PEMBAHASAN ... 92

A. Keterbatasan Penelitian ... 92

B. Analisis Univariat ... 93

1. Pencemaran Logam Timbal (Pb) pada Kerang Hijau ... 93

2. Gambaran Perilaku Konsumsi Kerang Hijau yang Tercemar Logam Timbal (Pb) ... 101

3. Gambaran Pengetahuan Responden Terhadap Pencemaran Logam Timbal (Pb) pada Kerang Hijau ... 106

4. Gambaran Sikap Responden Terhadap Pencemaran Logam Timbal (Pb) pada Kerang Hijau ... 109

C. Analisi Bivariat ... 112

1. Hubungan Antara Pengetahuan dan Perilaku Konsumsi Kerang Hijau Tercemar Logam Timbal (Pb) ... 112

2. Hubungan Antara Sikap dan Perilaku Konsumsi Kerang Hijau Tercemar Logam Timbal (Pb) ... 115

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN ... 119

A. Kesimpulan ... 119

B. Saran ... 120

DAFTAR PUSTAKA ... 123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Baku Mutu Kadar Logam di Air Laut Untuk Biota Laut ... 23

Tabel 2.2 Penelitian Kadar Logam Timbal (Pb) pada Kerang Hijau ... 35

Tabel 3.1 Definisi Operasional ... 58

Tabel 5.1 Usia Responden... 81

Tabel 5.2 Kadar Logam Timbal (Pb) di Kerang Hijau ... 84

Tabel 5.3 Gambaran Perilaku Konsumsi Responden ... 85

Tabel 5.4 Sumber Kerang Hijau yang Dikonsumsi ... 86

Tabel 5.5 Gambaran Pengetahuan Responden ... 87

Tabel 5.6 Gambaran Sikap Responden ... 88

Tabel 5.7 Analisis Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Konsumsi ... 89

Tabel 5.8 Analisis Hubungan Sikap dengan Perilaku Konsumsi ... 90

DAFTAR DIAGRAM Diagram 5.1 Pendidikan Responden ... 82

Diagram 5.2 Pekerjaan Responden ... 83

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Kerang Hijau ... 31

Gambar 2.2 Teori Simpul ... 48

Gambar 2.3 Kerangka Teori ... 53

Gambar 3.1 Kerangka Konsep ... 57

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pencemaran logam merupakan suatu proses yang terjadi akibat

perbuatan manusia (antropogenik), masuknya logam diakibatkan oleh limbah

yang berasal dari berbagai kegiatan misalnya pertambangan, aktivitas rumah

tangga, industri, aktivitas pertanian, serta aktivitas transportasi (Connell dan

Miller, 2006). Salah satu logam yang menjadi limbah pencemaran adalah

timbal (Pb). Logam timbal (Pb) merupakan logam berat yang secara alami terdapat di dalam kerak bumi, namun timbal (Pb) juga bisa berasal dari kegiatan manusia.

Konsentrasi kadar timbal (Pb) yang berasal dari kegiatan manusia, jumlahnya 300 kali lebih banyak dibandingkan dengan kadar timbal (Pb) yang ada di alam. (Widiowati dkk, 2008).Menurut Agency for Toxic Subtances and Disease Registry (ATSDR) public health assesments and health consultations

ATSDR menyatakan dengan konsentrasi timbal (Pb) > 10 µg/g di dalam tulang akan memberikan efek terhadap sistem kardiovaskular dan sistem saraf, sedangkan dengan konsentrasi timbal (Pb) <10 µg/dL dalam darah akan menyebabkan tekanan darah meningkat, kerusakan eritrosit yang dapat menyebabkan anemia. Pada konsentrasi > 40 µg/dL akan menyebabkan gangguan sistem saraf, gangguan hormon tiroid dan dapat mengurangi kesuburan. Selain itu penurunan laju filtrasi pada ginjal (kelaianan ginjal) dapat terjadi pada populasi dengan nilai rata-rata kadar dalam darah sebesar kurang dari 20 mg/dL (ATSDR, 2007)

Disamping efek kesehatan yang ditimbulkan, logam timbal juga banyak dimanfaatkan dalam dunia industri dan transportasi. Salah satu pemanfaatan logam timbal yaitu sebagai bahan bakar dari kapal nelayan dan transportasi laut. Sehingga tidak menutup kemungkinan logam ini dapat masuk ke perairan atau muara. Logam yang masuk ke perairan atau muara akan mengalami persebaran dan proses pengendapan di dalam ekosistem perairan. Hal ini disebabkan karena letak topografi ekosistem perairan yang umumnya terletak di bagian bawah, sehingga limbah akan masuk kedalam ekosistem perairan. Hal tersebut akan berpengaruh kepada daya dukung lingkungan perairan dan termasuk biota atau makhluk hidup yang hidup di dalamnya (Riani, 2012).

perkotaan, industri, wisata, dan transportasi laut, sehingga kawasan ini mengalami tekanan yang sangat tinggi beban pencemarannya (Cordova dkk, 2011).

Hasil penelitian Cordova dkk (2011), diketahui bahwa beban pencemaran logam berat dari kali angke yang masuk ke perairan Teluk Jakarta, hasilnya menunjukan logam merkuri memiliki konsentrasi 0,09 ppm dengan beban pencemarannya perhari sebesar 0,0676 ton/hari, kadmium memiliki konsentrasi 0,01 ppm dengan beban pencemarannya perhari sebesar 0,0086 ton/hari, kemudian yang paling besar adalah timbal (Pb) yang memiliki konsentrasi 0,11 ppm dengan beban pencemarannya perhari sebesar 0,0825 ton/hari (Cordova dkk, 2011).

Hal ini sejalan dengan penelitian lain yang menyebutkan bahwa kadar logam berat dalam sedimen di bagian Teluk Jakarta menunjukan kadar yang tinggi, dengan kadar logam Timbal (Pb) yang berkisar antara Pb = 8,49 - 31,22 ppm. Tingginya kadar logam berat dalam sedimen di bagian barat Teluk Jakarta, disebabkan oleh aktivitas kapal, banyaknya industri diantaranya PT. Asahimas Flat Glass, PT. Bogasari Indofood dan dua pabrik cat yaitu PT. Pasifik Paint dan PT. Nippon Paint (pabrik cat) serta PT.Wirantono Baru (Rochyatun dan Rozak, 2007).

Sedangkan berdasarkan hasil laporan Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan Hidup diketahui bahwa Teluk Jakarta pada tahun 2013 diperkirakan menampung limbah pencemaran sekitar 97,82 % atau sebesar 1.632.894,47 m3/tahun yang berasal dari sektor industri, limbah domestik sekitar 2,17% yakni sebesar 36.229,90 m3/tahun dan limbah pertaian sebesar 0,01% atau sekitar 232,25 m3/tahun. (BLH DKI Jakarta, 2013).

Salah satu biota yang dapat dijadikan indikator pencemaran logam timbal (Pb) disuatu perairan adalah kerang hijau (Perna viridis). Hal tersebut dikarenakan kerang hijau memiliki kemampuan absorbsi logam yang baik jika dibandingkan dengan kerang dara, kerang bulu dan kerang tahu (Nurjanah

dkk, 1999). Berdasarkan penelitian mengenai kadar timbal (Pb) di dalam

kerang hijau di Teluk Jakarta diketahui bahwa kandungan Timbal (Pb) di dalam tubuh kerang hijau (Perna viridis L.) mengalami peningkatan dari tahun 2001 sampai tahun 2012 (Hutagaol, 2012)

Pada tahun 2001 konsentrasi logam timbal (Pb) di kerang yang ada di Teluk Jakarta, diketahui sebesar 6,496 ppm. Selanjutnya pada tahun 2005 konsentrasi timbal (Pb) meningkat pada kerang menjadi 30,607 ppm. Pada tahun 2009 konsentrasi timbal (Pb) di kerang juga meningkat dengan konsentrasi sebesar 42,463 mg/l dan yang terakhir pada tahun 2012 konsentrasi Timbal (Pb) di kerang hijau pada pengukuran di stasiun 1 sebesar 43,023 mg/l, stasiun 2 sebesar 42,981 mg/l, dan stasiun 3 sebesar 41,387 mg/l (Hutagaol, 2012). Ditambah lagi sifat logam Pb yang cenderung terakumulatif, yang dapat meningkatkan kadar Pb didalam kerang hijau dimasa yang akan datang.

Hasil penelitian tersebut berbanding lurus dengan hasil studi

pendahuluan yang dilakukan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan UIN

Jakarta. Dalam studi pendahuluan ini mengukur konsentrasi logam timbal

(Pb) pada biota laut, diantaranya kerang hijau, kerang dara, kerang batik, ikan

ikan Muara Angke Jakarta. Didapatkan hasil kadar timbal (Pb) sebagai berikut

: 1,028 mg/kg pada kerang hijau, 0,693 mg/kg pada kerang dara dan batik,

ikan tongkol sebesar 0,526 mg/kg, ikan kembung sebesar 0,442 mg/kg, ikan

pindang sebesar 0,693 mg/kg dan yang terakhir pada ikan peda yaitu sebesar

0,526 mg/kg. Sehingga dapat di katakan bahwa kerang hijau merupakan

kerang dengan konsentrasi logam timbal tertinggi jika dibandingkan dengan

kerang dari jenis lain dan biota laut lainnya yaitu 1,028 mg/kg.

Tingginya kadar logam timbal (Pb) pada kerang hijau tentu saja dapat

mengganggu kondisi kesehatan masyarakat yang gemar mengonsumsi kerang

hijau sebagai makanan sehari-hari mereka, terutama apabila kerang yang

mereka konsumsi telah melewati batas maksimum kadar timah hitam (Pb)

yang diperbolehkan dalam suatu pangan.

Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Susenas, di Indonesia kerang

hijau merupakan salah satu jenis makanan laut yang digemari masyarakat. Hal

ini dikarenakan harga kerang hijau cukup murah jika dibandingkan dengan

jenis makanan laut lainnya. Rata-rata konsumsi kerang hijau di Indonesia

sebesar 0,002 kg/minggu per orang (Susenas, 2014).

Kali Adem Muara Angke merupakan salah satu daerah yang berada di

tepi Teluk Jakarta. Perkampungan ini dihuni oleh beberapa kelompok

masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, termasuk nelayan

kerang hijau atau pembudidaya kerang hijau. Sehingga mayoritas mata

pencaharian penduduk disana adalah budidaya kerang hijau, pengolahan

Oleh karena itu, dapat dikatakan masyarakat yang tinggal di Kali Adem Muara Angke sebagian besar memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan kerang hijau.

Hal ini didukung oleh pernyataan Susiyeti (2010) bahwa masyarakat di

sana merupakan high fish consumption yaitu masyarakat yang lebih tinggi

tingkat konsumsi hasil laut jika dibandingkan dengan masyarakat yang tidak

tinggal di dekat perairan Teluk Jakarta (Susiyeti, 2010). Oleh karena itu,

masyarakat Kali Adem Muara Angke Jakarta memiliki potensi yang besar

mengalami gangguan kesehatan akibat dari mengonsumsi kerang hijau

ataupun biota laut lain yang telah tercemar logam timbal (Pb).

Berdasarkan data hasil pemeriksaan keluhan gangguan kesehatan pada

masyarakat Kali Adem Muara Angke Jakarta didapatkan sebagai berikut.

Sebanyak 22,4 % masyarakat Kali Adem memiliki keluhan darah tinggi atau

hipertensi, 20,3 % masyarakat memiliki keluhan diare, 68% masyarakat

memiliki keluhan nyeri sendi, sebesar 20,7 % masyarakat memiliki keluhan

pada fungsi ginjal mereka. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui efek

kesehatan yang ditimbulkan akibat pajanan logam timbal (Pb) pada

masyarakat Kali Adem Muara Angke Jakarta melalui perilaku konsumsi

kerang hijau atau biota lain yang telah tercemar oleh logam timbal (Pb).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rumanta menyatakan bahwa kadar

logam timbal (Pb) dalam darah masyarakat di Kampung Nelayan Muara

Angke Jakarta dalam konsentrasi yang tinggi, hasil penelitian ini menyatakan

logam timbal dengan kandungan timbal (Pb) dalam darah pada masyarakat

Kampung Nelayan Muara Angke Jakarta. sementara itu dari hasil uji korelasi

antara kandungan logam timbal dalam darah dengan jenis atau gejala penyakit

yang diderita oleh masyarakat Kampung Nelayan Muara Angke Jakarta

menunjukan hasil sebegai berikut ; terdapat hubungan korelasi yang positif

antara kadar logam timbal dalam darah dengan kejadian penyakit hipertensi

dengan nilai r = 0,299, pada penyakit anemia terdapat hubungan yang lemah

dengan nilai r = 0,091. Sedangkan tidak ditemukan hubungan antara kadar

logam timbal dalam darah dengan penyakit tremor dan gangguan sendi

(Rumanta, 2005).

Dari hasil penelitian Rumanta dapat dilihat jika kandungan logam

timbal pada kerang hijau pada tahun 2005 berkisar antara ± 0,588 µg/g,

sedangkan kandungan logam timbal dalam air laut pada penelitian ini berkisar

0,160 µg/ml pada musim barat dan 0,227 µg/ml pada musim timur. Jika

dikaitkan dengan sifat akumulasi logam, maka dapat dikatakan bahwa pada

tahun-tahun selanjutnya potensi terjadinya gangguan kesehatan (seperti

hipertensi, anemia, gangguan saraf dan lain-lain) akan meningkat seiring

dengan meningkatnya kadar logam timbal pada kerang hijau dan ekosistem

perairan.

Sedangkan dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa

pekerja dan masyarakat yang tinggal di sekitar tempat budidaya atau

pengolahan kerang hijau yang ada di Kali Adem, diketahui bahwa dari 5

pulang kerang hijau untuk digunakan sebagai lauk makan dirumah. Kemudian

2 pekerja lainnya mengatakan kadang-kadang suka membawa kerang hijau

tersebut untuk dikonsumsi di rumah. Sedangkan 4 dari 5 masyarakat (80%)

yang diwawancarai mengaku mendapatkan atau membeli kerang hijau yang

berasal dari tempat budidaya kerang hijau tersebut. Sehingga dapat dikatakan

bahwa frekuensi konsumsi masyarakat di sekitar budidaya kerang hijau yang

ada di muara angke cukup tinggi, hal ini sejalan dengan teori Green yang

menyatakan kedekatan akses atau fasilitas mendukung seseorang dalam

berperilaku.

Jika di kaitkan dengan teori L. Green ada beberapa faktor yang

mempengaruhi seseorang dalam berperilaku, diantaranya adalah faktor

predisposisi (pengetahuan, sikap, dan keyakinan), faktor enabling (sarana dan

fasilitas) dan faktor reinforcing (tokoh masyarakat dan keluarga).

Dari hasil penelitian tentang pengetahuan dan sikap terhadap perilaku

konsumsi makanan, terdapat hubungan yang bermakna diantara keduanya.

Dibuktikan dengan hasil penelitian sebelumnya didapatkan adanya hubungan

yang bermakna antara pengetahuan dengan konsumsi serat dengan nilai p =

0,0287 (Tarigan, 2012). Hasil penelitian lainnya menyatakan bahwa terdapat

hubungan yang bermakna antara sikap dengan pola makan dengan nilai p

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu ketua

kelompok masyarakat yang tinggal di Kali Adem Muara Angke Jakarta,

diketahui bahwa rata-rata masyarakat di Kali Adem memiliki pendidikan

rendah. Hal tersebut berkaitan juga dengan status ekonomi masyarakat sekitar

yang masih rendah. Jadi, dapat diasumsikan bahwa pendidikan yang rendah

akan berpengaruh kepada tingkat pengetahuan masyarakat di Kali Adem yang

masih rendah.

Berdasarkan uraian yang sudah disebutkan dapat disimpulkan bahwa

kondisi lingkungan perairan disekitar Muara Angke dan kondisi biota laut

yang hidup di perairan tersebut dalam kondisi yang buruk, yang disebabkan

oleh kasus pencemaran. Sementara perilaku konsumsi masyarakat sekitar Kali

Adem berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan memiliki frekuensi

konsumsi kerang hijau yang sering dan masyarakat di Kali Adem juga

memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu perlu dilakukan

penelitian terkait Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Konsumsi

Kerang Hijau (Perna Viridis) Yang Tercemar Logam Timbal (Pb) Pada

Masyarakat Di Kaliadem Muara Angke Jakarta Tahun 2015. Agar dapat

diketahui sejauh mana pengetahuan dan sikap masyarakat berkontribusi

B. Rumusan Masalah

Kaliadem Muara Angke Jakarta merupakan salah satu tempat budidaya

kerang hijau yang menyediakan kerang hijau sebagai bahan konsumsi. Kerang

hijau termasuk salah satu organisme yang ada di dalam rantai makanan, dan

manusia termasuk organisme tingkat atas yang mengonsumsi kerang hijau,

maka dapat dikatakan pencemaran oleh logam timbal (Pb) yang terjadi pada

kerang hijau akan terakumulasi pada manusia. Dari hasil studi pendahuluan

pengukuran kadar timbal (Pb) pada kerang hijau yang berasal dari Kali Adem

Muara Angke Jakarta didapatkan hasil kadar timbal (Pb) sebesar 0,1028 ppm,

kadar logam timbal pada kerang hijau memiliki kadar yang paling tinggi jika

dibandingkan pada jenis kerang lain.

Berdasarkan uraian di latar belakang, diketahui bahwa masyarakat di

Kali Adem memiliki perilaku konsumsi kerang hijau yang tinggi, sehingga

apabila di biarkan dalam jangka waktu yang lama akan berdampak kepada

kesehatan. Selain itu, masyarakat Kali Adem masih memiliki tingkat

pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan masyarakat belum

mengetahui dampak yang akan terjadi bila mengonsumsi kerang hijau yang

tercemar oleh logam timbal (Pb). Maka dari itu perlu dilakukan penelitian

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana konsentrasi logam timbal (Pb) pada kerang hijau (Perna viridis) di tempat budidaya kerang hijau Kali Adem Muara Angke Jakarta?

2. Bagaimana perilaku konsumsi kerang hijau yang tercemar logam timbal

(Pb) pada masyarakat sekitar tempat budidaya kerang hijau Kali Adem

Muara Angke Jakarta?

3. Bagaimana pengetahuan masyarakat sekitar tempat budidaya kerang

hijau Kali Adem Muara Angke Jakarta tentang pencemaran oleh logam

timbal (Pb) pada kerang hijau?

4. Bagaimana sikap masyarakat sekitar tempat budidaya kerang hijau Kali

Adem Muara Angke Jakarta tentang pencemaran oleh logam timbal (Pb)

pada kerang hijau?

5. Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan dengan perilaku

konsumsi kerang hijau tercemar logam timbal (Pb) pada masyarakat

sekitar tempat budidaya kerang hijau Kali Adem Muara Angke Jakarta?

6. Apakah terdapat hubungan antara sikap dengan perilaku konsumsi

kerang hijau tercemar logam timbal (Pb) pada masyarakat sekitar tempat

D. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum

Diketahuinya hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap perilaku konsumsi kerang hijau (Perna viridis) yang tercemar logam timbal (Pb) pada masyarakat di Kali Adem Muara Angke Jakarta pada tahun 2015.

2. Tujuan Khusus

a. Diketahuinya kadar timbal (Pb) di dalam kerang hijau (Perna viridis) di tempat budidaya kerang hijau Kali Adem Muara Angke Jakarta.

b. Diketahuinya perilaku konsumsi kerang hijau yang tercemar logam

timbal (Pb) pada masyarakat sekitar tempat budidaya kerang hijau Kali

Adem Muara Angke Jakarta.

c. Diketahuinya pengetahuan masyarakat sekitar tempat budidaya kerang

hijau Kali Adem Muara Angke Jakarta tentang pencemaran oleh logam

timbal (Pb) pada kerang hijau.

d. Diketahuinya sikap masyarakat sekitar tempat budidaya kerang hijau

Kali Adem Muara Angke Jakarta tentang pencemaran oleh logam timbal

(Pb) pada kerang hijau.

e. Diketahuinya hubungan antara pengetahuan dengan perilaku konsumsi

kerang hijau tercemar logam timbal (Pb) pada masyarakat sekitar tempat

f. Diketahuinya hubungan antara sikap dengan perilaku konsumsi kerang hijau tercemar logam timbal (Pb) pada masyarakat sekitar tempat

budidaya kerang hijau Kali Adem Muara Angke Jakarta.

E. Manfaat Penelitian 1. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat untuk terus meningkatkan

pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan dapat menjadi informasi

mengenai keamanan pangan.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi instansi terkait yaitu BLHD, BPOM, Kementrian

Perikanan dan Kelautan mengenai pencemaran yang terjadi pada kerang hijau

dan juga merupakan bioindikator terhadap pencemaran pada perairan di

sekitar Muara Angke Jakarta. Selain itu untuk acuan untuk memperketat laju

cemaran yang terjadi pada perairan di sekitar Muara Angke Jakarta dan dapat

mengambil kebijakan pencegahan.

3. Bagi Civitas Akademika

Sebagai tambahan bahan pembelajaran, informasi serta pengaplikasian

dari ilmu-ilmu yang didapat saat perkuliahan, sehingga dapat diintegrasikan ke

dalam dunia nyata agar menjadi dasar dalam mengambil tindakan pencegahan

4. Manfaat Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan hasil penelitian dapat berkontribusi terhadap pengawasan laju pencemaran logam timbal (Pb) pada kerang hijau yang ada di daerah budidaya kerang hijau Muara Angke Jakarta Selatan tahun 2015. Selain itu diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang selama ini telah didapat selama masa perkuliahan.

F. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa program studi kesehatan masyarakat peminatan kesehatan lingkungan yang bertujuan untuk menguji hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap konsumsi kerang hijau (perna viridis) yang tercemar logam timbal (Pb) pada masyarakat di Kali

Adem Muara Angke Jakarta tahun 2015.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Juni tahun 2015,

dilakukan di daerah budidaya kerang hijau yang ada di Kali Adem Muara

Angke Jakarta. Sasaran penelitian adalah masyarakat yang tinggal disekitar

tempat budidaya kerang hijau Kali Adem Muara Angke Jakarta.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif analitik, dengan pendekatan cross sectional. Pengukuran pengetahuan, sikap dan perilaku konsumsi kerang hijau menggunakan metode survey melalui wawancara

dengan menggunakan instrument kuesioner. Sedangkan pengukuran kadar Pb

dengan metode destruksi basah. Populasi penelitian ini adalah kerang hijau

yang ada di budidaya kerang hijau Muara Angke Jakarta, dan masyarakat

sekitar budidaya kerang hijau di Kaliadem Muara Angke Jakarta. Jumlah

sampel masyarakat pada penelitian ini ialah sebesar 150 responden sedangkan

sampel kerang berasal dari kerang yang diambil secara acak di semua

15 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Pencemaran

1. Definisi Pencemaran

2. Pencemaran Air

Pencemaran air menurut Peraturan Menteri kesehatan RI No. 173/MENKES/VII/77 adalah suatu peristiwa masuknya zat kedalam air yang mengakibatkan kualitas air tersebut menurun. Sehingga dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah RI no. 20 tahun 1990 mendefinisikan pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukannya mahkluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang membahayakan dan pada akhirnya mengakibatkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pencemaran air merupakan kondisi penurunan kualitas air akibat zat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya dan dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting masyarakat mengetahui apakah air yang berada disekitar mereka dalam kondisi baik atau sudah tercemar oleh berbagai macam zat yang berasal dari

antropogenik.

3. Sumber Pencemaran Air

Pencemaran air dapat terjadi oleh beberapa sumber pencemar yang masuk ke air. Beberapa sumber pencemar tersebut masuk kedalam air akibat perbuatan manusia. Berikut ini merupakan sumber pencemar yang dibedakan menjadi (Mukono, 2000) ;

a. Limbah Domestik (rumah tangga)

Limbah yang berasal dari pembuangan air kotor dari kamar mandi, kakus, mencuci, dapur dan keperluan rumah tangga lainnya.

b. Industri

Jenis polutan yang dihasilkan oleh industri sangat tergantung kepada jenis industri tersebut, sehingga polutan yang mencemari air tergantung kepada bahan baku, proses industri, bahan bakar dan sistem pengolahan limbah cair yang digunakan oleh industri tersebut. Secara umum jenis polutan dikelompokan menjadi limbah fisik, kimia, biologi dan radioaktif.

c. Pertanian dan Perkebunan

4. Dampak Pencemaran Air

Pada dasarnya pencemaran air merupakan suatu kondisi yang merugikan dan dapat menimbulkan banyak dampak bagi kesehatan masyarakat. Berikut ini akan di paparkan dampak yang di timbulkan oleh pencemaran air, diantaranya adalah (Mukono, 2000) :

a. Dampak yang Disebabkan oleh Mineral atau Logam. - Cd (Kadmium)

Dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal, hati, tulang, pankreas dan kelenjar gondok.

- Pb (Timbal)

Dapat menyebabkan anemia, gangguan ginjal, penurunan mental pada anak, gangguan syaraf, kerusakan hati, dan kerusakan susunan darah.

- Hg (Merkuri)

Sangat beracun, dapat menyebabkan kerusakan ginjal, masalah persendian, gangguan pengelihatan, kelainan sistim saraf dan dapat menyebabkan kematian (studi kasus di Minamata)

- Cu (Tembaga)

- As (Arsen)

Dapat menyebabkan kerusakan sistem pencernaan, kelainan ginjal, gangguan saraf dan mental serta perubahan pada kulit dan kanker kulit.

- Cr (Cromium)

Dapat menyebabkan kanker kulit dan gangguan saluran pernapasan. - Co (Cobalt)

Merusak sel tubuh. - Asbes

Dapat menyebabkan penyakit asbestosis. - Cyianida

Dapat menyebabkan gangguan metabolisme oksigen dalam tubuh. b. Dampak yang disebabkan oleh mikrobiologi

- Tifoid disebabkan oleh kuman Salmonella thyphosa.

- Kolera disebabkan oleh bakteri Vibrio kolera.

- Lepotospirosis disebabkan oleh Spirochaeta.

- Diare disebabkan oleh bakteri E.coli.

- Disentri disebabkan oleh Entamoeba histolityca.

c. Dampak yang disebabkan oleh pestisida

DDT juga dapat menyebabkan kanker kulit, keracunan, kerusakan jaringan, dan pada konsentrasi tertentu dapat menyebabkan kematian.

5. Pencemaran di Perairan Muara Angke Jakarta

Beban pencemaran yang berasal dari Kali Angke yang masuk ke perairan Teluk Jakarta cukup tinggi. Beban pencemar yang berasal dari Kali Angke untuk bahan organik yang terurai oleh mikroorganisme (BOD) jumlahnya mencapai 944,31 ton/bulan sedangkan untuk bahan organik yang terurai secara kimia (COD) jumlahnya mencapai 1745,00 ton/bulan dan cenderung naik setiap tahunnya.

B. Timbal (Pb)

1. Definisi Timbal

Timah hitam yang dikenal sebagai timbal atau plumbum (Pb) merupakan logam berat yang lunak, berwarna abu-abu metalik dan meleleh pada suhu 327,5oC. (Achmadi, 2013). Pb pada awalnya adalah logam berat yang secara alami terdapat di dalam kerak bumi, namun timbal (Pb) juga bisa berasal dari kegiatan manusia bahkan mampu mencapai jumlah 300 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan kadar timbal (Pb) yang ada di alam (Widiowati dkk, 2008).

2. Pencemaran Timbal (Pb)

Pencemaran timah hitam atau timbal di lingkungan baik yang berasal dari sumber alamiah atau perbuatan manusia pada umumnya melalui udara. Timbal di udara dapat menyebabkan kontaminasi pada makanan dan air. Sehingga pajanan timbal terhadap manusia selain melalui pernapasan (Inhalasi) dapat pula masuk melalui oral (Ingesti). Buangan limbah industri merupakan sumber utama pencemaran oleh Pb di badan air atau perairan laut dan muara (Achmadi, 2013).

Timbal yang masuk ke dalam terdapat dalam berbagai macam bentuk. Diantaranya adalah air buangan limbah dari industri yang berkaitan dengan timbal (industri baterai, cat, elektronik, pipa dan lain-lain), limbah dari aktivitas pertambangan dan bahan bakar yang mengandung timbal. Buangan tersebut akan jatuh pada jalur-jalur perairan yang kemudian akan dibawa menuju lautan (Mulyawan, 2005)

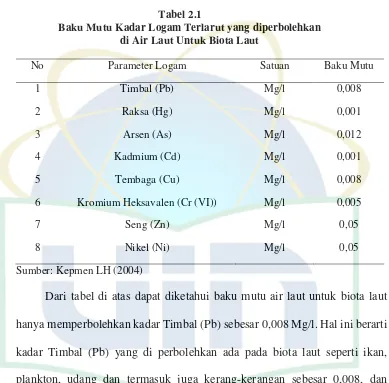

3. Baku Mutu Timbal (Pb) a. Lingkungan

Berikut ini baku mutu kadar logam terlarut yang diperbolehkan untuk biota laut yaitu :

Tabel 2.1

Baku Mutu Kadar Logam Terlarut yang diperbolehkan di Air Laut Untuk Biota Laut

No Parameter Logam Satuan Baku Mutu

1 Timbal (Pb) Mg/l 0,008

2 Raksa (Hg) Mg/l 0,001

3 Arsen (As) Mg/l 0,012

4 Kadmium (Cd) Mg/l 0,001

5 Tembaga (Cu) Mg/l 0,008

6 Kromium Heksavalen (Cr (VI)) Mg/l 0,005

7 Seng (Zn) Mg/l 0,05

8 Nikel (Ni) Mg/l 0,05

Sumber: Kepmen LH (2004)

b. Bahan Pangan

SNI (Standar Nasional Indonesia) mengeluarkan batas maksimum logam berat, khususnya logam Timbal (Pb) yang diperbolehkan ada pada bahan pangan yang ada di Indonesia, Bahan pangan tersebut salah satunya adalah kerang-kerangan moluska dan teripang dengan kadar yang diperbolehkan sebesar 1,5 mg/kg (SNI, 2009). Sejalan dengan SNI, Kepala Badan POM RI mengeluarkan peraturan nomor HK.00.06.1.52.4011 tahun 2009 mengenai penetapan batas maksimum cemaran mikroba dan kimia dalam makanan, dengan batas maksimum cemaran Pb dalam kerang adalah 1,5 mg/kg (BPOM RI, 2009). Sedangkan menurut WHO (1989), batas maksimum kandungan logam timbal (Pb) dalam tubuh biota laut yang masih cukup aman dikonsumsi manusia sebesar 0,7 mg atau 700 µg per minggu (WHO, 1984).

4. Toksisitas dan Dampak Kesehatan Timbal (Pb)

hebat. Timbal bersifat akumulatif, berikut ini mekanisme toksisitas Pb berdasarkan organ yang dipengaruhinya (Widiowati dkk., 2008).

a. Sistem Haemopoietik : dimana Pb menghambat sistem pembentukan Hemoglobin (Hb) sehingga dapat menyebabkan anemia.

b. Sistem saraf : dimana Pb bisa menimbulkan kerusakan otak dengan gejala epilepsi, halusinasi, kerusakan otak besar dan delirium.

c. Sistem urinaria : dimana Pb bisa menyebabkan lesi tubulus proksimalis,

loop of henle, serta menyebabkan aminosiduria.

d. Sistem gastro-intenstinal : dimana Pb menyebabkan kolik dan konstipasi.

e. Sistem kardiovaskular : dimana Pb bisa menyebabkan peningkatan permiabilitas pembuluh darah.

f. Sistem reproduksi berpengaruh terutama terhadap gametotoksitas atau janin belum lahir menjadi peka terhadap Pb. Ibu hamil yang terkontaminasi Pb bisa mengalami keguguran, tidak berkembangnya sel otak embrio, kematian janin waktu lahir, serta hipospermia dan teratospermia pada pria.

g. Sistem endokrin : dimana Pb mengakibatkan gangguan fungsi tiroid dan fungsi adrenal

Pemaparan Pb dalam konsentrasi besar dapat menyebabkan keracunan Pb yang di tandai dengan Anemia dan gangguan pada sistem peredaran darah, kerusakan ginjal, kerusakan saraf, kelumpuhan parsial dan kerusakan otak. Gejala dari keracunan Pb adalah timbulnya rasa sakit di usus besar pada bagian perut, muntah-muntah dan kehilangan berat badan. Sedangkan pemaparan timbal dalam konsentrasi ringan dapat menyebabkan kerusakan otak yang ditandai dengan penurunan daya konsentrasi, kesulitan dalam belajar dan penurunan kapasitas intelektual (Yassi dkk, 2001).

Target utama untuk toksisitas timbal adalah sistem saraf, baik pada orang dewasa dan anak-anak. Paparan timbal juga dapat menyebabkan kelemahan dalam jari, pergelangan tangan, atau mata kaki. Paparan timbal juga menyebabkan peningkatan kecil dalam tekanan darah, terutama pada orang setengah baya dan lebih tua. Paparan timbal juga dapat menyebabkan anemia. Pada paparan tingkat tinggi, paparan timbal dapat sangat merusak otak dan ginjal pada orang dewasa atau anak-anak dan akhirnya dapat menyebabkan kematian (ATSDR, 2007).

5. Bioakumulasi Timbal (Pb)

bahan-bahan kimia ini akan terakumulasi di dalam tubuh. Bioakumulasi merupakan peningkatan konsentrasi polutan yang diikuti perpindahan dari lingkungan ke organisme pertama pada rantai makanan. Berikut ini tahap-tahap dalam proses bioakumulasi (Puspitasari, 2007) :

a. Pengambilan (Uptake), yaitu masuknya bahan-bahan kimia (melalui pernafasan atau adsorbsi melalui kulit, pada hewan laut biasanya dapat melalui insang atau organ pernafasan dan pencernaan).

b. Penyimpanan (Storage), yaitu penyimpanan sementara di jaringan tubuh atau organ. Kadar bahan kimia ini akan terus bertambah di dalam tubuh organisme dan bila kadarnya sampai melebihi kadar bahan tersebut di lingkungan (air atau udara) maka proses bioakumulasi telah terjadi.

c. Eliminasi, dapat berupa pemecahan bahan kimia menjadi senyawa yang lebih sederhana, dapat dilakukan dengan proses biologik disebut metabolisme.

C. Jalur Pemaparan Zat Kimia ke Manusia

1. Jalur Pemaparan Dermal

Kulit merupakan jalur pemaparan yang paling umum dari suatu zat, tetapi beruntungnya kulit merupakan barier yang efektif terhadap berbagai jenis zat kimia. Jika zat kimia tidak dapat menembus kulit, toksisitasnya bergantung pada derajat absorpsi yang berlangsung. Semakin besar absorpsi, semakin besar kemungkinan zat tersebut untuk mengeluarkan efek toksiknya.

Zat kimia lebih banyak diabsorpsi melalui kulit yang rusak atau tergores dari pada melalui kulit yang sehat atau utuh. Begitu menembus kulit maka zat kimia dapat masuk melalui aliran darah dan terbawa keseluruh bagian tubuh. Kemampuan suatu zat untuk menembus kulit bergantung pada dapat larut atau tidaknya zat tersebut di dalam lemak (fat soluble). Zat kimia yang dapat larut dalam lemak kemungkingan dapat menembus kulit lebih besar jika dibandingkan dengan zat yang larut dalam air.

2. Jalur Pemaparan Inhalasi

Jika tidak terbawa dalam udara, suatu zat kimia tidak dapat memasuki paru sehingga tidak menjadi toksik karena jalur inhalasi. Zat kimia dapat menjadi bawaan udara melalui dua cara, yaitu sebagai partikel yang sangat halus (debu, Pb dan Pm10) maupun sebagai gas atau uap (SOx, dan NOx).

3. Jalur Pemaparan Ingesti

Ingesti merupakan jalur utama masuknya senyawa yang terkandung dalam makanan atau minuman. Zat kimia yang ditelan masuk kedalam tubuh melalui absorpsi di saluran gastroinstestinal. Jika tidak diabsorpsi, zat kimia tidak dapat menimbulkan kerusakan yang sistemik. Absorpsi zat kimia dapat berlangsung sepanjang saluran pencernaan, dari mulut sampai rectum, tetapi lokasi utama terjadinya absorpsi adalah usus halus, karena fungsi utama usus adalah mengabsorpsi zat gizi.

D. Pangan 1. Definisi

Pangan adalah sumber energi satu-satunya bagi manusia. Permasalahan kesehatan yang timbul dapat diakibatkan oleh buruknya kualitas dan kuantitas bahan pangan. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi, karena pada hakikatnya pangan atau makanan adalah sumber energi agar tetap dapat bertahan hidup dan bukan menjadikan pangan atau makanan sebagai masalah kesehatan. Dengan demikian sanitasi makanan menjadi sangat penting guna menjaga agar makanan berfungsi sesuai dengan hakikatnya (Soemirat, 2011).

2. Penyakit Bawaan Makanan (Food Borne Disease)

Penyakit Bawaan Makanan (Food Borne Disease) adalah suatu gejala penyakit yang terjadi akibat mengonsumsi makanan yang mengandung mikroorganisme atau toksin yang berasal dari tumbuhan, bahan kimia, kuman maupun binatang. Definisi lain menyebutkan food borne disease adalah peristiwa yang ditandai dengan adanya orang yang mengalami kesakitan akibat mengonsumsi suatu bahan makanan.

permasalahan kesehatan masyarakat yang sering terjadi dan sering menyerang banyak korban (WHO, 2000).

E. Kerang Hijau

1. Taksonomi dan Definisi Kerang Hijau

Kerang hijau adalah salah satu jenis kerang, termasuk golongan binatang lunak (Mollusca), bercangkang dua (Bivalve), Insang berlapis-lapis (Lamellibrachia), berkaki kapak (Pelecypoda) dan hidup dilaut dengan cara menempel pada substrat yang keras menggunakan byssus (Asikin, 1982). Sedangkan kerang hijau diklasifikasikan sebagai berikut (Vakily, 1989):

Gambar 2.1 Kerang Hijau

1 Filum : Moluska 5 Famili : Mytilidae

2 Kelas : Bivalva 6 Genus : Perna

3 Subkelas: Lamellibranchia 7 Spesies: Perna viridis L.

Secara morfologi, anggota famili Mytilidae mempunyai cangkang yang tipis, keduanya simetris dan umbonya melengkung ke depan. Persendiannya halus dengan beberapa gigi yang sangat kecil. Perna dicirikan dengan bentuk yang agak pipih, cangkang padat, dan mempunyai umbo pada tepi vertikal. Tipe alur cangkangnya konsentrik, bersinar, berwarna hijau dan kadang-kadang tepinya berwarna kebiruan. Kedua cangkangnya berukuran sama meskipun salah satu cangkang agak sedikit lebih cembung daripada yang lainnya (Agustine, 2008).

2. Habitat dan Distribusi

Habitat alami untuk genus Perna adalah perairan pesisir dan sublittoral yang kaya plankton dan bahan organik serta memiliki sedimen tersuspensi dengan rendah, karena kemampuan untuk beradaptasi yang tinggi dengan berbagai kondisi lingkungan yang berbeda-beda, genus Perna ditemukan baik di muara payau dan di laut terbuka. Dalam penyebarannya, kerang hijau dapat ditemukan di hampir seluruh benua Asia, karena hewan tersebut termasuk spesies spesifik Benua tersebut. Kerang hijau dapat ditemukan di sepanjang wilayah Indo – Pasifik, kemudian ke bagian utara hingga Hongkong, Cina, Selatan Jepang, perairan India, Semenanjung Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, Thailand, Philipina, Indonesia sampai New Guinea (Vakily, 1989).

muara-muara sungai dan hutan-hutan bakau di Indonesia dengan kondisi dasar perairan lumpur berpasir, pergerakan air dan cahaya cukup serta kadar garam tidak terlalu tinggi (Agustine, 2008).

Kondisi perairan yang cocok untuk kehidupan kerang hijau adalah perairan dekat estuaria yang subur dan pantai dengan dasar berlumpur. Habitat atau karakteristik perairan yang sesuai bagi kerang hijau memiliki kisaran suhu antara 27-37 °C, salinitas 27-34 permil , pH 6-8, kecerahan air laut antara 3,5- 4,0 m dan kedalaman antara 10 m sampai 20 m. Menurut hasil penelitian Lembaga Oceanologi Nasional, kerang hijau sangat potensial di perairan-perairan pantai Utara Jawa. Hal ini erat hubungannya dengan banyaknya sungai yang bermuara disana (Asikin, 1982).

3. Perilaku Makan

Kerang hijau merupakan hewan yang memiliki bulu atau cilia berlendir yang digunakan untuk menyaring makanan. Kerang hijau juga memiliki 4 baris insang yang berfungsi baik sebagai organ pernapasan dan alat filter-makan (Vakily, 1989). Berdasarkan cara memperoleh filter-makanannya, moluska bivalvia digolongkan dalam kelompok filter feeder. Apabila makanan diperoleh dengan menyaring fitoplankton dari perairan yang ditempati, maka disebut sebagai suspension feeder. Apabila makanan atau bahan organik diambil dari substratum tempat hidupnya maka disebut sebagai deposit feeder

4. Kerang Hijau dan Pencemaran

Kerang hijau merupakan salah satu indikator pencemaran logam yang terjadi di suatu perairan. Hal tersebut dikarenakan kerang hijau memiliki kemampuan absorbsi logam yang baik jika dibandingkan dengan biota laut yang lainnya karena habitat hidupnya yang menetap di suatu tempat dalam jangka waktu lama dan cara kerang mendapatkan makan yaitu dengan cara menyaring zat organik yang ada di laut. Selain itu kerang hijau juga mempunyai daya toleransi yang tinggi terhadap konsentrasi logam tertentu. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa jenis kerang-kerangan merupakan indikator yang sangat baik untuk memonitor suatu pencemaran lingkungan (Hutagaol, 2012).

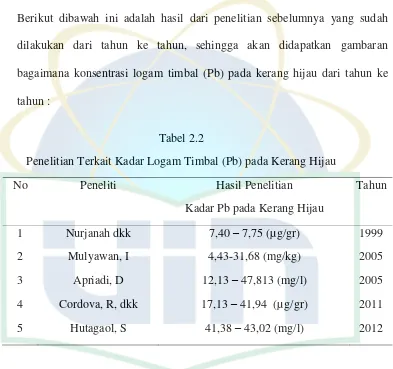

5. Penelitian Mengenai Kadar Logam Timbal (Pb) Pada Kerang Hijau Sebelumnya telah banyak penelitian terkait dengan pengukuran kadar logam timbal (Pb) pada kerang hijau yang dilakukan di perairan Teluk Jakarta. Berikut dibawah ini adalah hasil dari penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun, sehingga akan didapatkan gambaran bagaimana konsentrasi logam timbal (Pb) pada kerang hijau dari tahun ke tahun :

Tabel 2.2

Penelitian Terkait Kadar Logam Timbal (Pb) pada Kerang Hijau

No Peneliti Hasil Penelitian

Kadar Pb pada Kerang Hijau

Tahun

1 Nurjanah dkk 7,40 – 7,75 (µg/gr) 1999

2 Mulyawan, I 4,43-31,68 (mg/kg) 2005

3 Apriadi, D 12,13 – 47,813 (mg/l) 2005

4 Cordova, R, dkk 17,13 – 41,94 (µg/gr) 2011

5 Hutagaol, S 41,38 – 43,02 (mg/l) 2012

F. Perilaku

1. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku

Perilaku seseorang dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor baik dari dalam maupun dari luar subjek. Faktor yang menentukan perilaku disebut determinan. Selanjutnya Lawrence Green menganalisis, bahwa faktor perilaku sendiri ditentukan oleh 3 faktor utama (Green, 2005), yaitu:

a. Faktor-faktor predisposisi (disposing factors)

Faktor-faktor predisposisi yaitu faktor-faktor yang mempermudah terjadinya perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sebagainya.

Dari hasil penelitian Wandasari (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dengan perilaku konsumsi di dalam keluarga dengan nilai (p < 0,05) dengan r sebesar 0,849 (Wandasari, 2014). Selain pengetahuan terdapat pula hubungan antara sikap dengan pola makan dengan nilai pvalue = 0,001 (Suci, 2011).

b. Faktor-faktor pemungkin (enabling factors)

c. Faktor-faktor penguat (reinforcing factors)

Faktor-faktor penguat adalah faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Kadang-kadang meskipun orang tahu dan mampu untuk berperilaku sehat, tetapi tidak melakukannya. Contohnya faktor penguat salah satunya adalah sikap dan perilaku dari keluarga dan tokoh masyarakat.

Dari teori Green di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan,tradisi dan lain-lain, yang berasal dari dalam diri orang yang bersangkutan. Disamping itu ketersedian fasilitas, status ekonomi, dukungan keluarga dan tokoh masyarakat juga mendukung dan memperkuat terbentuknya suatu perilaku (Mubarak, 2007).

a. Cara Merubah Perilaku

Menurut Mubarak (2007), perilaku seseorang dapat dirubah diantaranya dengan cara sebagai berikut :

2. Diawali dari lingkungan keluarga, peran orangtua sangat membantu untuk menjelaskan serta memberikan contoh mengenai apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan.

3. Pemberian penyuluhan, disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan norma sosial budaya yang dianut.

b. Perilaku Makan

Perilaku makan adalah cara seseorang berpikir, pengetahuan dan berpandangan tentang makanan. Apa yang ada dalam perasaan dan pandangan itu dinyatakan dalam bentuk tindakan makan dan memilih makanan. Jika keadaan itu terus menerus berulang makatindakan tersebut akan menjadi kebiasaan makan (Khumaidi dalam (Tarigan, 2012)).

Perilaku makan atau perilaku terhadap makanan (nutrition behavior) adalah respon seseorang terhadap makanan sebagai sumber kebutuhan bagi kehidupan. Perilaku ini meliputi pengetahuan, persepsi, sikap dan praktik atau perilaku terhadap suatu makanan serta unsur-ubsur yang terkandung di dalamnya, pengolahan makanan dan sebagainya.

penilaian terhadap makanan itu sendiri. Faktor ekstrinsik meliputi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya dan agama (Khumaidi dalam (Tarigan, 2012)).

2. Pengetahuan a. Definisi

Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang terjadi setelah orang melalui proses penginderaan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh H. L. Bloom, menurutnya pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dsb). Dengan sendirinya, saat penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan indera penglihatan (mata) (Notoatmodjo, 2007).

1) Awareness (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek).

2) Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut. Disini sikap subjek sudah mulai timbul.

3) Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.

4) Trial, dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus.

5) Adoption, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus.

Menurut Bloom pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis besarnya dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan, yaitu (Notoatmodjo, 2010) :

1) Tahu (know)

2) Memahami (comprehension)

Memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut, tidak sekedar dapat menyebutkan, tetapi harus dapat menginterpretasikan secara benar objek yang diketahui tersebut. Seseorang dinyatakan telah memahami pencemaran oleh logam timbal apabila dapat menjelaskan secara lengkap meliputi sumber pencemaran dan efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan jika terus mengonsumsi.

3) Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan apabila orang telah memahami objek dapat mengaplikasikan prinsip yang diketahuinya tersebut pada situasi lain. Seseorang anggota masyarakat pada tingkat aplikasi dapat menerapkan teori dengan memperhatikan dan tidak mengkonsumsi kerang hijau yang telah tercemar logam timbal.

4) Analisis (analysis)

5) Sintesis (syntesis)

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain seseorang mampu menyusun formulasi baru dari formulasi yang telah ada. Seseorang pada tingkatan ini diharapkan mampu menghubungkan teori tentang sumber pencemaran logam timbal pada kerang hijau dan kerugian bagi kesehatan jika mengonsumsi kerang hijau yang tercemar logam timbal.

6) Evaluasi (evaluation)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian ini dengan sendirinya didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam tingkat ini seseorang dapat melakukan penilaian terhadap keberadaan logam timbal dalam kerang hijau kemudian tidak mengkonsumsinya

b. Cara Menilai Pengetahuan

Cara untuk mengukur pengetahuan seseorang dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (wawancara) atau melalui pertanyaan-pertanyaan tertulis atau angket dan kuesioner. Indikator pengetahuan kesehatan seseorang adalah “tingginya pengetahuan” responden tentang

Dalam hal ini pengukuran pengetahuan menggunakan kuesioner, dengan penilaiannya menggunakan skor. Setiap jawaban benar dari item pertanyaan pengetahuan diberikan skor 1 dan bila salah diberi skor 0. Sehingga setiap pedagang yang tahu mempunyai total skor pengetahuan, kemudian dilakukan perhitungan proporsi jawaban benar yang dinyatakan dalam persentase (%).

Kriteria pengetahuan menurut (Widjaya, 2013) dengan kategori sebagai berikut:

1) Tinggi : Jika nilai lebih besar dari pada mean atau median 2) Rendah : Jika nilai lebih rendah dari pada mean atau median 3. Sikap

a. Definisi

Sikap merupakan kecenderungan yang berasal dari dalam diri individu untuk berkelakukan dengan pola-pola tertentu, terhadap suatu objek akibat pendirian dan perasaan terhadap objek tersebut. Menurut Notoadmodjo (2010), sikap juga merupakan respons tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dsb.

Sedangkan sikap positif adalah kecenderungan untuk mendekati, menyenangi dan menghadapkan objek tertentu.

Seperti halnya pengetahuan, sikap juga mempunyai tingkatan berdasarkan intensitasnya, yakni sebagai berikut (Notoatmodjo, 2007) :

a. Menerima (receiving)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek). Misalnya sikap orang terhadap kesehatan terkait makanan sehat dapat dilihat dari kesadaran dan perhatian orang itu terhadap promosi-promosi terutama mengenai makanan yang sehat.

b. Menanggapi atau merespon (responding)

Menanggapi yakni memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Karena dengan suatu usaha untuk mengerjakan tugas yang diberikan atau menjawab pertanyaan. Misalnya sikap seseorang menyikap dan menanggapi tentang pencemaran oleh logam timbal pada kerang hijau.

c. Menghargai (valuing)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap menghargai.

d. Bertanggung Jawab (responsible)

b. Cara Menilai Sikap

Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengukuran sikap secara langsung dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang stimulus atau objek yang bersangkutan. Pertanyaan secara langsung dapat dilakukan dengan cara memberikan pendapat dengan menggunakan kata “setuju”dan “tidak setuju”

terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai objek tertentu. Menurut Lickert penilaian pendapat terbagi mejadi 5 kategori: (5) bila sangat setuju; (4) bila setuju; (3) bila biasa saja; (2) bila tidak setuju; (1) bila sangat tidak setuju. (Notoatmodjo, 2010).

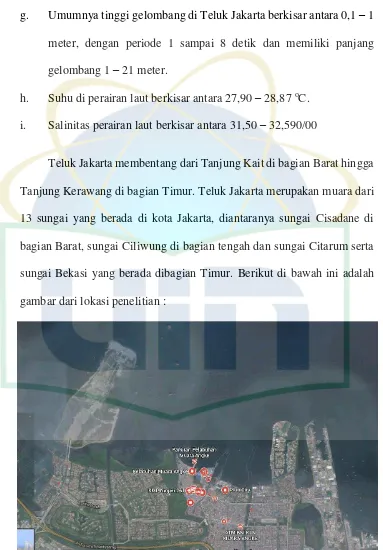

G. Gambaran Teluk Jakarta 1. Lokasi dan Kualitas Perairan

Teluk Jakarta terletak pada 06000’40” LS dan 05054’40”LS serta

106040’45”BTdan 107001’19”BT. Teluk Jakarta adalah teluk yang berada di perairan laut Jawa yang terletak di sebelah Utara Provinsi DKI Jakarta Topografi Teluk Jakarta umunya didominasi oleh lumpur, pasir dan krikil. Lumpur banyak terdapat di bagian pinggir dan tengah teluk, sedangkan pasir semakin menonjol di bagian laut lepas.

a. Kedalaman Teluk Jakarta berkisar dari 4,00 – 29,0 meter.

b. Kemiringan dasar lautnya ke arah utara, artinya makin ke utara makin dalam.

c. Kedalaman di muara berkisar 0,50 – 3,00 meter.

d. Pada daerah pesisir dalam waktu 24 jam terjadi satu kali pasang tertinggi dan satu kali surut rendah.

e. Pada musim kemarau perbedaan pasang surut sekitar 1,2 meter dan besaran diurnal pada mulut Teluk Jakarta 3,8 meter di Tanjung Pasir besaran diurnalnya 2,6 meter sedangkan di Kepulauan Seribu adalah 4,2 meter.

f. Kecepatan arus berkisar antara 0,20 – 1,20 m/detik dengan arah barat (3320) sampai dengan tenggara (1440).

g. Umumnya tinggi gelombang di Teluk Jakarta berkisar antara 0,1 – 1 meter, dengan periode 1 sampai 8 detik dan memiliki panjang gelombang 1 – 21 meter.

h. Suhu di perairan laut berkisar antara 27,90 – 28,870C. i. Salinitas perairan laut berkisar antara 31,50 – 32,590/00

Pencemaran yang terjadi di Teluk Jakarta umumnya diakibatkan oleh pembuangan industri kertas, minyak goreng dan industri pengolahan logam di kawasan Pantai Marunda (Widiowati et al., 2008).

2. Kondisi Pemukiman Kali Adem, Muara Angke Jakarta

Muara Angke terletak pada 6°6 21 LS,106°46 29.8 BT adalah

pelabuhan kapal ikan atau nelayan di Jakarta. Ditandai dengan dioperasikannya penunjang kebutuhan nelayan seperti pelelangan ikan (struktur dan fasilitasnya). Secara administratif pemerintahan, Muara Angke terletak di Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Meski dikenal banyak oleh orang Jakarta bahwa Muara Angke sebagai kampung nelayan, tempat pelelangan dan pelabuhan ikan serta tempat makan ikan bakar. Namun sebenarnya Muara Angke menyimpan potensi lain. Kali Adem merupakan salah satu pemukiman kampung nelayan yang berada disekitar kawasan Muara Angke Jakarta Utara. Perkampungan ini dihuni oleh beberapa nelayan kerang sehingga mayoritas mata pencaharian penduduk disana adalah budidaya kerang hijau dipesisir wilayah perairan Teluk Jakarta.

H. Paradigma Kesehatan Lingkungan

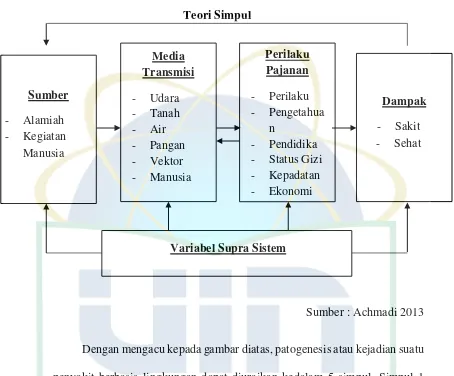

Gambar 2.2 Paradigma Kesehatan Lingkungan Teori Simpul

Sumber : Achmadi 2013

Dengan mengacu kepada gambar diatas, patogenesis atau kejadian suatu penyakit berbasis lingkungan dapat diuraikan kedalam 5 simpul. Simpul 1 disebut dengan sumber penyakit, simpul 2 disebut dengan media transmisi, simpul 3 disebut dengan perilaku pemajanan, simpul 4 disebut dengan kejadian sehat sakit dan yang terakhir simpul 5 variabel supra sistem, atau variabel yang dapat berpengaruh terhadap ke empat simpul tersebut (Achmadi, 2013). Untuk lebih jelasnya berikut ini uraian masing-masing simpul tersebut.

1. Simpul 1 Sumber Penyakit

Sumber penyakit adalah titik yang menyimpan atau mengadakan agen penyakit serta mengeluarkan atau mengemisikan agent penyakit. Agen penyakit adalah komponen lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan penyakit melalui media perantara (yang juga komponen lingkungan). Agen penyakit juga dapat bertambah setiap hari, baik berupa sintesis atau senyawa baru dalam bentuk bahan kimia toksik maupun mikroorganisme baru berupa virus yang bermutasi.

Sumber penyakit dapat dikelompokan menjadi dua yaitu sumber penyakit alamiah seperti gunung merapi yang mengeluarkan gas beracun, dan proses pembusukan yang terjadi secara alamiah. Kedua adalah hasil kegiatan manusia, seperti pencemaran oleh industri, rumah tangga dll, termasuk juga bahan makanan yang tercemar (Achmadi, 2013). Dalam kasus ini sumber penyakit dapat berupa kerang hijau yang kadar pencemaran timbalnya sudah melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan.

2. Simpul 2 Media Transmisi Penyakit

a. Udara ambient,

b. Air, baik untuk konsumsi maupun keperluan lainnya c. Pangan atau makanan

d. Binatang atau vektor

e. Manusia melalui kontak langsung dengan manusia

Media transmisi tidak akan memiliki potensial penyakit kalau didalamnya tidak mengandung agen penyakit. Penyakit tidak menular pada hakikatnya juga dapat dipindahkan melalui perantara media transmisi terkecuali vektor. Agen penyakit tidak menular seperti bahan kimia toksik yang berasal dari sebuah sumber seperti, limbah buangan industri, knalpot atau hasil buangan transportasi dan lain-lain dapat terbawa melalui media air, pangan atau udara (Achmadi, 2013).

Dalam kasus ini media transmisi penyakit dapat berupa air laut yang tercemar limbah industri, transportasi dan pencemaran sungai serta kerang hijau yang dijual untuk konsumsi masyarakat.

3. Simpul 3 Perilaku Pemajanan

berpotensi tercemar logam Pb di dalamnya. Apabila kesulitan mengukur besaran agen penyakit, maka dapat juga mengetahui dengan cara tidak langsung yang disebut sebagai biomarker atau tanda biologi, contohnya adalah kadar Pb didalam darah atau urine.

4. Simpul 4 Kejadian Penyakit

Kejadian penyakit merupakan outcame hubungan interaktif antara penduduk atau masyarakat dengan lingkungan yang membawa potensi bahaya gangguan kesehatan (agen penyakit). Manifestasi dampak akibat hubungan antara penduduk atau masyarakat dengan lingkungan menghasilkan penyakit pada penduduk atau masyarakat. Terdapat tiga tingkatan atau gradasi penderita penyakit yakni akut, subklinik dan penderita penyakit kategori samar atau subtle (Achmadi, 2013).

Kelompok penderita penyakit akut pada umumnya memiliki gejala penyakit yang jelas dan spesifik. Pada umumnya kategori akut ditangani atau dirawat di rumah sakit. Sedangkan tipe yang kedua memiliki gejala tidak khas atau tidak jelas, namun dengan pemeriksaan tambahan dapat diketahui atau dikenali kelompok tersebut menderita penyakit atau tidak. Tipe ketiga adalah kelompok subtle atau samar yaitu tidak memiliki gejala baik secara klinis maupun laboratorium. Tipe terakhir adalah kelompok masyarakat sehat yang harus dilindungi agar terhindar dari ancaman agen penyakit.

secara terus menerus dari mengonsumsi kerang hijau yang memiliki kadar Pb melebihi nilai ambang batas secara terus menerus.

5. Simpul 5 Variabel Supra Sistem

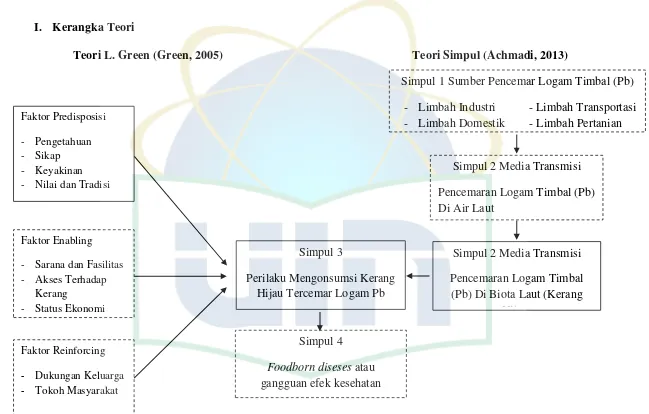

I. Kerangka Teori

Teori L. Green (Green, 2005) Teori Simpul (Achmadi, 2013)

Gambar 2.3 Kerangka Teori

Modifikasi Sumber : L. Green 2005 ; Achmadi, 2013, dan Mckenzie dkk 2006 Faktor Predisposisi

Simpul 1 Sumber Pencemar Logam Timbal (Pb) - Limbah Industri - Limbah Transportasi (Pb) Di Biota Laut (Kerang

Menurut Mckenzie (2006) penyakit bawaan makanan (foodborne disease) adalah penyakit yang disebabkan karena mengonsumsi makanan yang tercemar. Contoh pencemaran makanan adalah pencemaran oleh logam, salah satu nya adalah timbal (Pb). Menurut teori simpul, kejadian suatu penyakit adalah hasil hubungan interaksi antara komponen lingkungan yang memiliki potensi bahaya penyakit dengan manusia.

Pada simpul 1 menjelaskan mengenai sumber pencemaran timbal (Pb) yang menjadi agent penyakit, yang dapat berasal dari limbah industri, domestik, transportasi dll, kemudian simpul yang ke 2 merupakan media transmisi, dalam hal ini adalah air laut dan biota laut yaitu kerang hijau. Selanjutnya simpul yang ke 3 adalah perilaku pemajanan yang dalam hal ini adalah perilaku konsumsi kerang hijau tercemar logam Timbal (Pb).

Terakhir simpul ke 4 adalah kejadian sehat sakit, dalam hal ini adalah