1

TERAPI HOLISTIK SEBAGAI MODEL PENANGANAN

SKIZOFRENIA

(Studi Kasus di Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta)

SKRIPSI

disajikan sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi Jurusan Psikologi

oleh

Kristiana Puspita Wulandari

1511409034

JURUSAN PSIKOLOGI

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

i

TERAPI HOLISTIK SEBAGAI MODEL PENANGANAN

SKIZOFRENIA

(Studi Kasus di Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta)

SKRIPSI

disajikan sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi Jurusan Psikologi

oleh

Kristiana Puspita Wulandari

1511409034

JURUSAN PSIKOLOGI

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Jangan khawatir bila anda tidak diakui, tetapi berusahalah supaya anda layak diakui (Abraham Lincoln).

Jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi. Tapi jika kamu menyerah semuanya selesai (Penulis).

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Siswopranoto, ibu Anna Yuli Yudari, adik Septiana Pranakristi Nugraheni, dan mas Roni Erwanto.

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur tanpa henti dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pertolongan-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Terapi Holistik Sebagai Model Penanganan Skizofrenia (Studi Kasus di Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta)” dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini dapat terselesaikan tentunya dengan bantuan dan peran serta dari berbagai pihak. Oleh kerena itu penulis mengucapkan terimakasih dengan setulus hati kepada:

1. Drs. Hardjono, M.Pd selaku dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. 2. Dr. Edy Purwanto, M.Si selaku ketua Jurusan Psikologi.

3. Liftiah, S.Psi., M.Si selaku penguji utama yang telah memberikan masukan, arahan serta kritikan dalam rangka penyempurnaan skripsi.

4. Rulita Hendriyani, S.Psi., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan motivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.

5. Moh. Iqbal Mabruri, S.Psi., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan motivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang menginspirasi dan berguna bagi masa depan penulis.

vi

berpartisipasi dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama KM dan keluarga serta AD dan keluarga.

8. Kedua orang tua yang tidak pernah lelah berjuang untuk masa depan penulis, bapak Siswopranoto dan ibu Anna Yuli, serta adik Septiana Nugraheni yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 9. Mas Roni Erwanto yang selalu siap sedia meluangkan waktu dan tenaga untuk

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10.Sahabat-sahabat kos Al-Khasanah yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis, terutama Endah, Kristi, Ika, Titik, Eka.

11.Teman-teman seperjuangan psikologi 2009, terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. Empat Sehat Lima Sempurna; Rahmatika, Yusri, Anistya, dan Danang kalian itu “sesuatu banget”.

12.Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih setulus hati kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat dan kontribusi dalam bidang psikologi pada khususnya dan semua pihak pada umumnya .

Semarang, 7 Januari 2013

vii

ABSTRAK

Wulandari, Kristiana Puspita. 2014. Terapi Holistik Sebagai Model Penanganan Skizofrenia (Studi Kasus di Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta). Skripsi, Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Rulita Hendriyani, S.Psi., M.Si dan Moh. Iqbal Mabruri, S.Psi., M.Si.

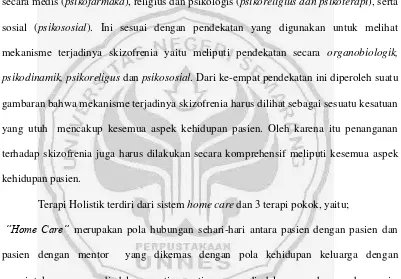

Kata kunci: Terapi Holistik, Skizofrenia

Terapi Holistik merupakan terapi yang digunakan untuk menangani skizofrenia. Terapi Holistik yang dikembangkan di GPSY ini menangani skizofrenia secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan secara medis, fisik, psikis, rohani, sosial dan keluarga. Penanganan skizofrenia tersebut memiliki prosentase kekambuhan lebih kecil dibandingkan prevalensi kekambuhan skizofrenia dengan penanganan menggunakan model terapi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan skizofrenia dengan menggunakan Terapi Holistik yang dilakukan di GPSY.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus eksplanatoris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi (catatan lapangan), dan dokumentasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tahapan-tahapan yang telah disusun melalui rancangan penelitian yaitu: (1) melakukan tinjauan lapangan untuk menggali fenomena penelitian; (2) penyusunan rancangan penelitian berdasarkan teori dan metode yang tepat; (3) melakukan penelitian partisipan di lapangan; dan (4) pembuatan laporan penelitian.

viii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

PENGESAHAN ... ii

PERNYATAAN ... iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... iv

KATA PENGANTAR ... v

ABSTRAK ... vii

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... xv

DAFTAR BAGAN ... xvi

DAFTAR LAMPIRAN ... xvii

BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang ... 1

1.2Rumusan Masalah ... 9

1.3Tujuan Penelitian ... 10

1.4Kontribusi Penelitian ... 10

1.4.1Secara Teoritis ... 10

1.4.2 Secara Praktis ... 10

ix

2.1.1 Skizofrenia ... 12

2.1.1.1 Pengertian Skizofremia ... 12

2.1.1.2 Epidemiologi ... 14

2.1.1.3 Mekanisme Terjadinya Skizofrenia ... 15

2.1.1.4 Gejala Klinis Skizofrenia ... 25

2.1.1.5 Pedoman Diagnosis Skizofrenia ... 29

2.1.1.6 Klasifikasi Skizofrenia ... 31

2.1.1.7 Perjalanan Penyakit ... 38

2.1.1.8 Prognosis ... 39

2.1.2 Terapi Holistik ... 41

2.1.2.1 Pengertian Konsep Holistik Dalam Penanganan Gangguan Jiwa ... 41

2.1.2.2 Pengertian Terapi Holistik di Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta (GPSY) ... 42

2.1.2.3 Model Penanganan Skizofrenia ... 42

2.1.2.4 Penerapan Terapi Holistik di Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta (GPSY) ... 43

2.1.2.5 Alur Perawatan Pasien Dengan Menggunakan Terapi Holistik di Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta (GPSY) ... 45

2.1.2.6 Tahapan Dalam Terapi Holistik di Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta (GPSY) ... 46

2.2 Kajian Pustaka ... 47

x BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian ... 53

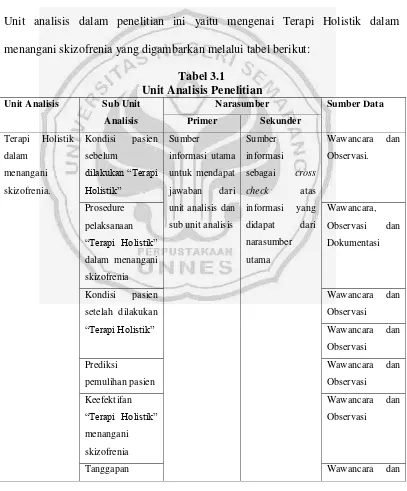

3.2 Unit Analisis ... 56

3.3 Sumber Data ... 58

3.3.1Narasumber Utama ... 58

3.3.2Narasumber Sekunder ... 58

3.4 Metode dan Pengumpul Data ... 61

3.4.1 Wawancara ... 61

3.4.2 Observasi ... 63

3.4.3 Catatan Lapangan ... 66

3.4.4 Dokumentasi ... 67

3.4.4.1 Rekaman (Video Dokumenter) ... 68

3.4.4.2 Lembar Assesment Pasien ... 68

3.5 Analisis Data ... 68

3.5.1 Reduksi Data ... 69

3.5.1.1 Identifikasi Satuan (Unit) ... 69

3.5.1.2 Koding ... 69

3.5.2 Kategorisasi ... 70

3.5.3 Sintesisasi ... 70

3.6 Keabsahan Data ... 71

3.6.1 Derajat Kepercayaan ... 72

3.6.2 Kateralihan ... 73

xi

3.6.4 Kapastian ... 75

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Setting Penelitian ... 76

4.1.1 Sejarah Pendirian Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta (GPSY) ... 76

4.1.2 Latar Belakang ... .76

4.1.3 Visi dan Misi ... .77

4.1.4 Gambaran Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta (GPSY) ... .77

4.1.5 Lembaga Kerjasama ... .80

4.1.6 Gambaran Pasien di Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta (GPSY) ... .80

4.1.7 Jadual Kegiatan Pasien di Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta (GPSY) ... .81

4.2 Proses Penelitian ... 83

4.2.1 Tinjauan Lapangan Pra-Penelitian ... 83

4.2.2 Pembuatan Rancangan Penelitian ... 85

4.2.3 Penelitian di Lapangan ... 86

4.2.3.1 Wawancara ... 89

4.2.3.2 Observasi ... 94

4.2.3.3 Tes Psikologi ... 95

4.2.3.4 Dokumentasi ... 96

4.2.4 Penyusunan Laporan dan Penyempurnaan Laporan ... 96

4.3 Koding ... 97

4.4 Temuan Penelitian ... 99

xii

4.4.1.1 Narasumber Utama ... 99

4.4.1.2 Narasumber Sekunder ... 100

4.4.2 Paparan Hasil Penelitian ... 104

4.4.2.1 Terapi Holistik di Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta (GPSY) ... 104

4.4.2.1.1 Pengertian Terapi Holistik ... 104

4.4.2.1.2 Prosedure Penerimaan dan Perawataan Pasien di Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta (GPSY) ... 105

4.4.2.1.3 Prosedure Pelaksanaan Terapi Holistik... 109

4.4.2.1.4 Teknik-Teknik Terapi Holistik ... 111

4.4.2.2 Kondisi Pasien Sebelum Dilakukan Terapi Holistik ... 131

4.4.2.2.1 Kondisi KM Sebelum Dilakukan Terapi Holistik ... 134

4.4.2.2.2 Kondisi AD Sebelum Dilakukan Terapi Holistik ... 136

4.4.2.3 Kondisi Pasien Setelah Dilakukan Terapi Holistik ... 138

4.4.2.3.1 Kondisi Pasien (KM) Setelah Dilakukan Terapi Holistik ... 140

4.4.2.3.2 Kondisi (AD) Setelah Dilakukan Terapi Holistik ... 144

4.4.2.4 Effek Psikologis Terapi Holistik Dalam Menangani Skizofrenia ... 147

4.4.2.4.1 Effek Psikologis Terapi Medis ... 147

4.4.2.4.2 Effek Psikologis Terapi Rohani ... 159

4.4.2.4.3 Effek Psikologis Terapi Sosial ... 161

4.4.2.4.4 Effek Psikologis Home Care ... 176

4.4.2.4.5 Effek Psikologis Home Visit dan Konseling Keluarga ... 186

4.4.2.5 Analisis Perjalanan Penyakit ... 198

xiii

4.4.2.5.1 Analisis Perjalanan Penyakit AD ... 200

4.4.2.6 Hasil Tes Psikologi ... 206

4.4.2.6.1 Hasil Tes Psikologi KM ... 206

4.4.2.6.2 Hasil Tes Psikologi AD ... 209

4.4.2.7 Dinamika Pemulihan Skizofrenia Dengan Menggunakan Terapi Holistik ………213

4.4.2.7.1 Dinamika Pemulihan pada KM ... 213

4.4.2.7.2 Dinamika Pemulihan pada AD ... 227

4.4.2.8 Tanggapan Mantan Pasien (AD) dan Keluarga Mantan Pasien Mengenai Keefektifan Terapi Holistik Dalam Menangani Skizofrenia ... 247

4.4.2.9 Kelebihan dan Kelemahan Terapi Holistik Dalam Menangani Skizofrenia………. ... 251

4.4.2.9.1 Kelebihan Terapi Holistik Dalam Menangani Skizofrenia ... 251

4.4.2.9.2 Kelemahan Terapi Holistik Dalam Menangani Skizofrenia ... 252

4.5 Pembahasan ... 254

4.5.1 Terapi Medis ... 257

4.5.1.1 Obat-obatan ... 257

4.5.1.2 Konseling dan Ceramah Kesehatan ... 258

4.5.1.1 Teori dan Praktek Kebersihan ... 259

4.5.2 Terapi Rohani ... 261

4.5.3 Terapi Sosial ... 263

4.5.3.1 Pelatihan Ketrampilan Sosial ... 263

xiv

4.5.3.3 Pelatihan Ketrampilan Kerja ... 265

4.5.3.4 Pengenalan Lingkungan ... 267

4.5.4 Home Care ... 268

4.5.4.1 Kebermaknaan Hidup ... 268

4.5.4.2 Membangun Hubungan Kepercayaan ... 269

4.5.4.3 Mengontrol dan Membentuk Perilaku Melalui Pemberian Reward dan Punishment ... 271

4.5.5 Home Visit dan Konseling Keluarga ... 272

4.5.5.1 Perubahan Sikap Keluarga ... 272

4.5.5.2 Persiapan dan Perencanaan Masa Depan Pasien ... 274

4.5.6 Pembahasan Secara Umum ... 275

BAB 5 PENUTUP 5.1 Simpulan ... 284

5.1.1 Terapi Holistik ... 284

5.1.2 Terapi Holistik Dalam Menangani Skizofrenia ... 285

5.2 Saran ... 285

xv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Teori-Teori Somatogenesis Tentang Penyebab Skizofrenia ... 17

Tabel 2.2 Prognosis Skizofrenia ... 40

Tabel 3.1 Unit Analisis Penelitian ... 57

Tabel 3.2 Ikhtisar Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data ... 71

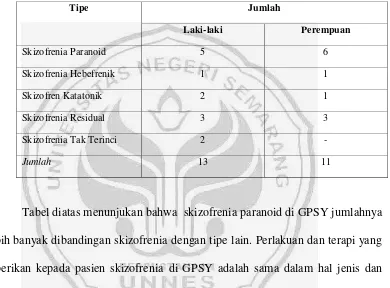

Tabel 4.1 Jumlah Pasien Skizofrenia di GPSY ... 81

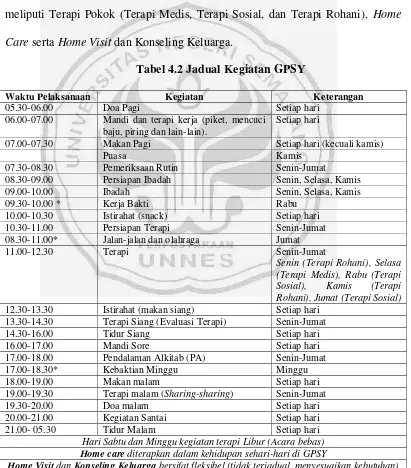

Tabel 4.2 Jadual Kegiatan GPSY ... 82

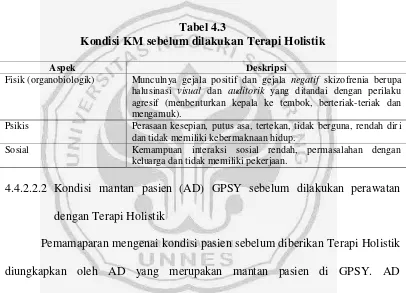

Tabel 4.3 Kondisi KM Sebelum dilakukan Terapi Holistik ... 136

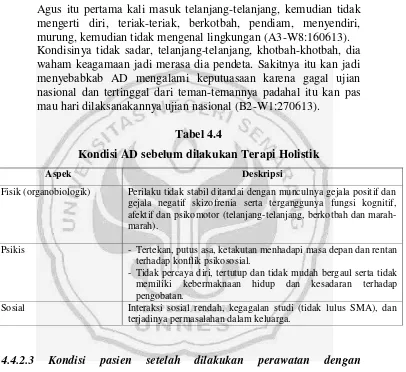

Tabel 4.4 Kondisi AD Sebelum dilakukan Terapi Holistik ... 138

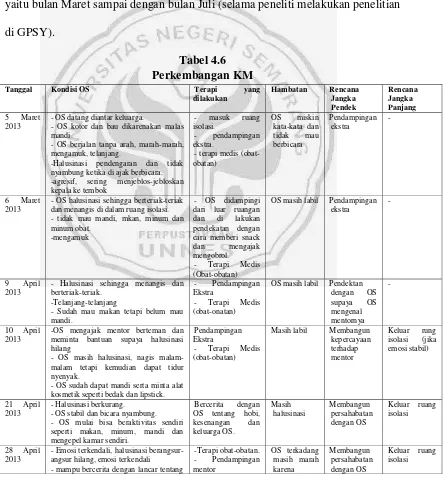

Tabel 4.5 Perkembangan KM ... 142

Tabel 4.6 Kondisi KM Setelah dilakukan Terapi Holistik... 144

Tabel 4.7 Kondisi AD Setelah dilakukan Terapi Holistik ... 146

Tabel 4.8 Prognosis KM ... 200

Tabel 4.9 Prognosis AD ... 206

Tabel 4.10 Dinamika Pemulihan KM ... 226

Tabel 4.11 Dinamika Terapi Holistik Dalam Menangani “mekanisme terjadinya skizofrenia” pada AD ... .245

Tabel 4.12 Dinamika Terapi Holistik Dalam Menangani “dampak terjadinya skizofrenia” pada AD ... .246

xvi

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir ... 50

Bagan 4.1 Alur Penerimaan dan Perawatan Pasien ... .105

Bagan 4.2 Genogram KM ... 196

Bagan 4.3 Genogram AD ... 202

Bagan 4.4 Paradigma Psikopatologis KM ... 213

Bagan 4.5 Paradigma Psikopatologis AD ... 227

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Interview Guide ... 291

Lampiran 2 Transkip Hasil Wawancara (Verbatime) ... 293

Lampiran 3 Pedoman Obseravasi ... 401

Lampiran 4 Catatan Lapangan ... 403

Lampiran 5 Gambar Hasil Tes Grafis ... 422

Lampiran 6 Analisis Hasil Tes Grafis ... 423

1

1.1

Latar Belakang

Skizofrenia merupakan suatu deskripsi sindrom dengan variasi penyebab dan perjalanan penyakit yang luas, serta sejumlah akibat yang tergantung pada perimbangan pengaruh genetik, fisik, dan sosial budaya (Maslim, 2003:46). Skizofrenia berasal dari dua kata “Skizo” yaitu retak atau pecah (split), dan “frenia” yaitu jiwa. Artinya seseorang yang menderita skizofrenia adalah orang

yang mengalami keretakan jiwa atau keretakan kepribadian atau splitting of personality (Hawari, 2001:xi). Skizofrenia adalah penyakit yang meliputi predisposisi genetik yang diaktifkan oleh faktor-faktor intrapsikis dan interpersonal (Robbin, dalam Arif 2006:5).

kelamin laki-laki dan onset untuk laki-laki adalah 15-35 tahun, sedangkan pada perempuan kebanyakan penampakan gejala antara usia 25-35 tahun (Kaplan dan Sadock, 1991:702).

Prognosis untuk gangguan jiwa skizofrenia pada umumnya kurang begitu menggembirakan, sekitar 25% pasien dapat pulih dari episode awal dan fungsinya dapat kembali pada tingkat premorbid (sebelum munculnya gangguan tersebut). Sekitar 25% tidak akan pernah pulih dan perjalanan penyakitnya cenderung memburuk. Sekitar 50% berada di antaranya ditandai dengan kekambuhan periodik dan ketidakmampuan berfungsi secara efektif (Harris, dalam Arif 2006:4). Skizofrenia adalah gangguan mental yang cukup luas dialami di Indonesia, dimana sekitar 99% pasien di Rumah Sakit Jiwa Indonesia adalah penderita skizofrenia. Hal ini dikemukakan oleh dr. Dardi Sosrosumihardjo, Sp. Kj dari Kedokteran Jiwa FKUI/RSCM (Arif, 2006:3-4). Tingginya masalah tersebut menunjukkan bahwa masalah kesehatan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang besar apabila dibandingkan dengan masalah kesehatan lainnya yang ada di masyarakat.

Meskipun skizofrenia tersebut tidak dianggap sebagai gangguan yang menyebabkan kematian secara langsung, namun beratnya gangguan tersebut dalam arti ketidakmampuan serta invaliditas baik secara individu maupun kelompok akan menghambat kehidupan penderitannya sehingga mereka tidak produktif dan tidak efisien serta tidak mampu lagi berfungsi secara wajar dalam kehidupan sehari-harinya, di rumah, di sekolah atau di kampus. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa skizofrenia akan mengalami ketidakmampuan berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari (Hawari, 2003:7). Oleh karena itu gangguan jiwa, khususnya skizofrenia harus mendapatkan penanganan yang tepat supaya mereka dapat mengembalikan fungsi perannya dalam menjalani kehidupan sehingga mereka dapat dikatakan sehat atau pulih kembali.

Hal ini menjelaskan bahwa penanganan terhadap skizofrenia tidak semata-mata dengan obat saja, tetapi juga disertai dengan penanganan lain yang berkaitan dengan unsur religius sebagai kekuatan spiritual yang menjadi pelindung serta ketenangan jiwanya dan juga penanganan secara psikososial dan keluarga karena pada dasarnya pemicu atau faktor pencetus utama munculnya gangguan skizofrenia ke permukaan adalah karena stressor psikososial, apabila lingkungan sosialnya tidak kondusif, maka resiko terganggunya perkembangan jiwa/kepribadian kearah yang tidak sehat akan semakin besar (Hawari, 2003:30). Skizofrenia bukan hanya disebabkan oleh faktor tunggal saja oleh karena itu untuk mengembalikan kesembuhan skizofrenia kita terlebih dahulu harus memperhatikan kesemua unsur tersebut sehingga dapat diberikan penanganan yang memadai dan komprehensif (menyeluruh) dan tidak parsial (terpenggal-penggal atau sebagian-bagian) (Hawari, 2003:40).

Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta (GPSY) merupakan panti rehabilitasi gangguan jiwa yang menerapkan model penanganan skizofrenia secara holistik. Adapun alasan pemilihan GPSY sebagai tempat penelitian gangguan jiwa yang holistik yaitu karena GPSY menggunakan pendekatan (medis, fisiologis, psikologis, religiusitas, sosial ekonomi dan keluarga) dalam menangani skizofrenia. Penanganan skizofrenia yang dilakukan secara holistik di GPSY atau yang diberi nama “Terapi Holistik” berasal dari pengertian holistik yaitu utuh dan menyeluruh, asumsi dasar dari penanganan holistik mengungkapkan bahwa manusia adalah suatu kesatuan yang menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan perbagian yaitu meliputi dimensi fisiologis, psikologis, spiritual dan sosiokultural semuanya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling memiliki keterkaitan diantara bagian-bagiannya sehingga apabila satu dimensi terganggu akan mempengaruhi dimensi lainnya.

Terapi Holistik di GPSY tidak dibatasi hanya pada terapi medis, rohani dan sosial tetapi penerapan Terapi Holistik ini juga dikembangkan dalam pola hubungan sehari-hari antara pasien dengan pasien dan pasien dengan mentor yang dikemas dalam konsep tempat rehabilitasi berbasis “home care“ yaitu membentuk pola interaksi kekeluargaan dengan membatasi jumlah pasien skizofrenia yang dirawat hanya maksimal 30 orang dalam satu periode, aktivitas keseharian yang berlangsung di dalam GPSY membentuk keterikatan emosional diantara sesama penghuninya seperti ikatan yang terbentuk dalam sebuah keluarga, selain itu juga dilakukan home visit dan konseling keluarga untuk keefektifan dan kualitas penyembuhan yang benar-benar maksimal dan meminimalkan tingkat kekambuhan pasien pasca pulang dari GPSY.

kali dan sempat mendapat perawatan di beberapa rehabilitasi mental sebelum pada akhirnya Sisilia dirawat ke GPSY pada Maret 2011 hingga sekarang Juli 2012, dia sudah dinyatakan kooperatif dan dalam waktu 3 bulan kedepan sudah diperbolehkan kembali pulang.

“Pada saat di RSJ aku diperlakukan seperti orang sakit, memakai seragam, tidur di bangsal dan juga perawatnya galak-galak. Kegiatan sehari-hari hanya bengong dan minum obat, akhirnya aku dipulangkan tapi di rumah keluarga aku malah menjauhi akhirnya aku kumat lagi, pas masuk Siloam aku benar-benar seperti tinggal dirumah yang jauh lebih nyaman dan aku merasa dihargai dan dibutuhkan disitu, aku merasa berharga sekarang karena ternyata aku masih bermanfaat, keluarga ku juga sering menjenguk aku dan lebih pengertian, tidak marah-marah lagi sama aku, kalo dulu di RSJ jarang dijenguk keluarga si mbak.”

Pemicu utama kekambuhan Sicilia adalah datang dari keluarga, lebih lanjut ibu Ngisty menjelaskan bahwa kehidupan keluarga yang penuh tekanan membuat Sicilia kehilangan aktualisasi dirinya dan tidak dihargai keluarganya oleh karena itu selain sistem “home care” yang diterapkan disini kami juga melakukan pendekatan kepada keluarga melalui home visit dan konseling keluarga karena tidak ada artinya apabila hanya menangani pasien tanpa ada penanganan dalam keluarganya, itu akan memicu terjadi kekambuhan kembali setelah pasien selesai menjalani perawatan dan dipulangkan kerumah. Hal ini kembali lagi kepada pengertian dan konsep dasar dari Terapi Holistik itu sendiri yaitu bahwa memang untuk menyembuhkan seseorang tidak bisa mengobati hanya dari satu aspek saja tetapi harus dilakukan secara holistik mencakup berbagai aspek kehidupan pasien.

yang dilakukan kepada ibu Ngisty selaku mentor GPSY diperoleh keterangan bahwa sejak awal berdirinya tahun 2000 sampai 2012, GPSY menangani 110 pasien dan hanya 20 pasien yang mengalami kekambuhan setelah 1 tahun pertama dipulangkan. Kekambuhan ini rata-rata disebabkan oleh keluarga yang tidak menaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh GPSY selama proses konseling keluarga, namun kekambuhan ini hanya terjadi sebanyak 1-2 kali saja karena setelah terjadi kekambuhan yang pertama akan dilakukan penanganan ulang terhadap keluarga pasien dan biasanya setelah terjadinya kekambuhan yang pertama keluarga akan lebih menaati serta menjaga kondisi pasien secara lebih baik untuk mencegah timbulnya kekambuhan kembali.

Prosentase kekambuhan skizofrenia secara umum dengan menggunakan model terapi lainnya adalah sekitar 35-80% setiap tahunnya. Hal ini diungkapkan oleh Hawari (2003:5) bahwa setiap tahunnya 35% pasien skizofrenia mengalami kekambuhan. Harris (dalam Arif 2006:4) menyatakan bahwa 50% pasien skizofrenia mengalami kekambuhan periodik dan ketidakmampuan berfungsi secara efektif. Widodo (2003) menerangkan bahwa setelah menjalani perawatan pasien dengan diagnosa skizofrenia mengalami kekambuhan sebesar 50% pada tahun pertama dan mencapai 100% pada tahun kelima. Lebih lanjut, Aji (2010) menambahkan bahwa insiden kekambuhan pasien skizofrenia adalah berkisar 50%-80% setelah satu episode psikotik setiap tahunnya jika tidak diterapi.

menggunakan model terapi lainnya, meskipun hanya dalam waktu perawatan yang relatif singkat yaitu sekitar 6 bulan s.d 1,5 tahun, namun Terapi Holistik sebagai model penanganan skizofrenia yang dilakukan GPSY dirasa mampu dan efektif dalam menangani gangguan jiwa skizofrenia yaitu dengan mengembalikan kesehatan pasien secara utuh dan menyeluruh mencakup setiap aspek kehidupan sehingga sepulangnya dari perawatan pasien dapat menjalani hidupnya dengan lebih optimal serta terjadinya kekambuhan dapat dicegah.

Paparan data-data diatas mendasari pentingnya dilakukan penelitian ini, yaitu supaya diperoleh suatu ilmu mengenai penanganan skizofrenia yang holistik sehingga melalui penanganan skizofrenia secara holistik pemulihan terhadap gangguan jiwa skizofrenia lebih mudah diupayakan dan prosentase terjadinya kekambuhan pasca perawatan mampu diminimalkan.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana model penanganan skizofrenia dengan menggunakan Terapi Holistik yang dilakukan di GPSY?

1.3

Tujuan Penelitian

Mengetahui model penanganan skizofrenia dengan menggunakan Terapi Holistik yang dilakukan di Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

1) Bagi mahasiswa

Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengetahui tentang model pengananan yang sesuai untuk gangguan jiwa skizofrenia dan dapat juga digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis.

2) Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis pada ilmu pengetahuan khususnya psikologi klinis.

1.4.2 Secara Praktis

1) Bagi mahasiswa dan peneliti

2) Bagi Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan untuk terus lebih memaksimalkan serta mengembangkan Terapi Holistik.

3) Bagi keluarga dan masyarakat

12 2.1

Perspektif Teoritik

Perspektif teori di dalam bab ini dibatasi melalui ruang lingkup permasalahan yakni Skizofrenia dan Terapi Holistik.

2.1.1 Skizofrenia

2.1.1.1 Pengertian Skizofrenia

Maslim (2003:46) mendefinisikan skizofrenia sebagai suatu deskripsi sindrom dengan variasi penyebab dan perjalanan penyakit yang luas, serta sejumlah akibat yang tergantung pada pertimbangan pengaruh genetik, fisik, dan sosial budaya. Skizofrenia pada umumnya ditandai oleh adanya penyimpangan yang fundamental pada karakteristik dari pikiran dan persepsi, afek yang tidak wajar (inappropriate) or tumpul

(blunted).Kesadaran masih jernih (clear consciousness) dan kemampuan intelektual biasanya tetap terpelihara, meskipun akan terjadi kemundurun kognitif tertentu yang akan berkembang kemudian.

Hawari (2003:xi) Skizofrenia berasal dari dua kata yaitu “Skizo” yang berarti retak atau pecah (split) dan “frenia” yang artinya jiwa. Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang menyebabkan keretakan jiwa atau keretakan kepribadian (splitting of personality) pada penderitanya.

Strauss et al, (dalam Arif 2006:3) menyatakan bahwa skizofrenia adalah gangguan mental yang sangat berat yang ditandai dengan munculnya gejala-gejala positif seperti pembicaraan kacau, delusi, halusinasi, gangguan kognitif dan persepsi; gejala-gejala negatif seperti avolition (menurunnya minat dan dorongan), berkurangnya keinginan bicara dan miskinnya isi pembicaraan, afek yang datar; serta terganggunya relasi personal.

Carson dan Butcher (dalam Wiramihardja 2010:134) Skizofrenia merupakan kelompok gangguan psikosis atau psikotik yang ditandai terutama oleh distorsi-distorsi mengenai realitas, yang ditandai dengan adanya perilaku menarik diri dari interaksi sosial, serta disorganisasi dan fragmentasi dalam hal persepsi, pikiran dan kognisi.

Liftiah (2009:175) mendefinisikan skizofrenia sebagai sindrom klinis yang paling membingungkan. Skizofrenia merupakan gangguan psikologis yang paling jelas menggambarkan tentang sakit mental atau gila, gangguan jiwa ini menyentuh semua aspek kehidupan penderita. Skizofrenia menyerang jati diri, memutuskan hubungan antara pemikiran dan perasaan serta mengisinya dengan persepsi yang terganggu, ide yang salah, dan konsepsi yang tidak logis.

kemampuan intelektual biasanya tetap terpelihara, walaupun kemudian akan terjadi kemunduran kognitif tertentu.

2.1.1.2 Epidemiologi

Sekitar satu persen penduduk dunia akan mengidap skizofrenia pada suatu waktu dalam hidupnya. Di Indonesia diperkirakan satu sampai dua persen penduduk atau sekitar dua sampai empat juta jiwa akan terkena penyakit ini. Bahkan sekitar sepertiga dari sekitar satu sampai dua juta yang terjangkit penyakit skizofrenia ini atau sekitar 700 ribu hingga 1,4 juta jiwa kini sedang mengidap skizofrenia. Perkiraan angka ini disampaikan Dr. LS Chandra, SpKJ dari Sanatorium Dharmawangsa Jakarta Selatan (http://zulliesikawati.staff. ugm.ac.id /wp- content / uploads / schizophrenia.pdf).

Onset skizofrenia pada laki-laki terjadi lebih awal bila dibandingkan dengan onset skizofrenia pada wanita yaitu pada saat usia 15 sampai 25 tahun sedangkan onset pada wanita berkisar pada usia 25 sampai 35 tahun. Sekitar 90 persen pasien menjalani pengobatan di usia antara 15 sampai 55 tahun, sedangkan onset skizofrenia pada usia sebelum 10 tahun dan sesudah 50 tahun sangat jarang ditemui (Kaplan dan Sadock, 2010:702).

2.1.1.3 Mekanisme Terjadinya Skizofrenia

Menurut Hawari (2003 :11-19) mekanisme terjadinya skizofrenia meliputi pendekatan organobiologik, psikodinamik, psikoreligius dan psikososial.

1. Organobiologik

Gangguan jiwa skizofrenia tidak terjadi dengan sendirinya begitu saja, namun ada banyak faktor yang berperan serta terhadap munculnya gejala-gejala skizofrenia antara lain: faktor genetik, virus, auto-antibody, malnutrisi (kekurangan gizi).

a. Studi yang dilakukan terhadap keluarga menyebutkan bahwa pengaruh genetik pada orang tua 5,6 %; saudara kandung 10,1 %; anak-anak 12,8 %; dan penduduk secara keseluruhan 0,9 % (Gottesman and Shields, 1982).

b. Studi terhadap orang kembar (twin) menyebutkan pada kembar identik (monozygote)

59,2 %, sedangkan kembar non identik atau fraternal (dizygote) adalah 15,2 % (Kendler, 1983).

Gangguan perkembangan otak pada janin juga menjadi penyebab lain terjadinya skizofrenia . Gangguan perkembangan otak janin ini disebabkan karena virus, malnutrisi (kekurangan gizi), infeksi, trauma, toksin dan kelainan hormonal yang terjadi selama kehamilan. Perihal adakah hubungan antara faktor gen dengan gangguan perkembangan otak janin, Hawari (2003:13) menyebutkan bahwa meskipun ada gen yang abnormal, namun apabila tidak disertai adanya faktor-faktor lain atau faktor epigenetik maka skizofrenia tidak akan muncul. Kesimpulannya adalah bahwa gejala skizofrenia baru muncul apabila terjadi interaksi antara gen yang abnormal dengan:

1. Virus atau infeksi lain selama kehamilan yang dapat mengganggu perkembangan otak janin;

2. Menurunya auto-immune yang mungkin disebabkan infeksi selama kehamilan; 3. Berbagai macam komplikasi kandungan;

4. Kekurangan gizi yang cukup berat terutama pada trisemester pertama kehamilan;

Interaksi antara gen yang abnormal yang sudah ada sebelumnya dengan faktor

epigenetic dapat memunculkan gejala skizofrenia. Lebih lanjut dikemukakan bahwa orang yang sudah mempunyai faktor epigenetik tersebut, bila mengalami stessor psikososial dalam kehidupannya, maka resikonya munculnya skizofrenia akan lebih besar bila dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki adanya faktor epigenetik

Penderita skizofrenia mengalami perubahan atau gangguan pada system transmisi sinyal penghantar saraf (neuro-transmitter) dan reseptor di sel-sel syaraf otak (neuron) dan interaksi neuro-kimia seperti dopamine dan serotonin, yang ternyata mempengaruhi fungsi-fungsi kognitif (alam pikir), afektif (alam perasaan) dan psikomotor (perilaku) yang menjelma dalam bentuk gejala-gejala positif maupun negatif skizofrenia. Hawari (2003:19) menyatakan bahwa pada penderita skizofrenia kronis ditemukan perubahan pada anatomi otak yang diketahui dengan penelitian menggunakan CT Scan. Perubahan anatomi otak tersebut berupa pelebaran lateral ventrikel, atrofi kortek bagian depan dan

atrofi otak kecil tersebut didukung oleh otopsi (post-mortem).

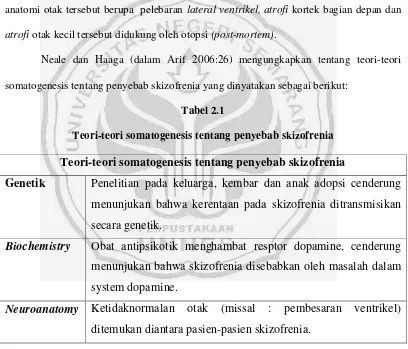

[image:34.595.109.517.288.637.2]Neale dan Haaga (dalam Arif 2006:26) mengungkapkan tentang teori-teori somatogenesis tentang penyebab skizofrenia yang dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Teori-teori somatogenesis tentang penyebab skizofrenia

Teori-teori somatogenesis tentang penyebab skizofrenia

Genetik Penelitian pada keluarga, kembar dan anak adopsi cenderung menunjukan bahwa kerentaan pada skizofrenia ditransmisikan secara genetik.

Biochemistry Obat antipsikotik menghambat resptor dopamine, cenderung

menunjukan bahwa skizofrenia disebabkan oleh masalah dalam system dopamine.

Neuroanatomy Ketidaknormalan otak (missal : pembesaran ventrikel)

ditemukan diantara pasien-pasien skizofrenia.

Setelah mengetahui perubahan-perubahan pada system transmisi saraf di sel-sel susunan saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan gangguan skizofrenia maka para ahli telah menemukan jenis obat yang dapat memperbaiki gangguan fungsi neuro-transmitter

kata lain penderita skizofrenia dapat diobati dan disembuhkan (Hawari, 2003:19). Terapi dengan obat-obat medis telah dilakukan dan dikembangkan oleh tenaga-tenaga kesehatan dan memberikan hasil yang baik, obat-obatan medis yang diberikan kepada pasien skizofrenia telah berhasil menghilangkan sebagian gejala skizofrenia khususnya gejala positif pada sebagian besar pasien.

2. Psikodinamik

Hawari (2003 :20–24) menyatakan apabila seseorang jatuh sakit (menderita skizofrenia) secara umum dan sederhana dapat dijelaskan dengan menggunakan rumus:

I = Individu, yaitu seseorang yang sudah mempunyai bakat-bakat tertentu, kepribadian yang rentan (vulnerable personality) ataupun faktor genetik; yang kesemuanya itu merupakan faktor presdiposisi yaitu kecenderungan untuk menjadi sakit.

S = Situasi, yaitu suatu kondisi yang menjadi tekanan mental bagi individu yang bersangkutan, misal stressor psikososial.

R = Reaksi, yaitu respon dari individu yang bersangkutan setelah mengalami situasi yang tidak mengenakan (tekanan mental) sehingga ia mengalami frustasi yang pada gilirannya menjadi jatuh sakit.

Mekanisme terjadinya skizofrenia pada diri seseorang dari sudut pandang psikodinamik dapat diterangkan dengan dua buah teori; yaitu teori homeostatis-deskriptif

(descriptive-homeostatic) dan fasilitatif-etiologik (etiological-facilitative).Teori

homeostatis-deskriptif, menjelaskan secara deskriptif gambaran gejala-gejala dari suatu gangguan jiwa yaitu penyebab terjadinya gangguan keseimbangan (balance) atau

homeostatic pada diri sesorang pada saat sebelum dan sesudah terjadinya gangguan jiwa sedangkan teori fasilitatif-etiologik, menguraikan tentang faktor-faktor penyebab

(etiologi) munculnya suatu penyakit, bagaimana perjalanan penyakitnya dan penjelasan mekanisme psikologis dari penyakit yang bersangkutan. Klein (1926) dalam Hawari (2003:22) skizofrenia muncul karena terjadi fiksasi pada fase paranoid-skizoid pada perkembangan awal masa bayi.

Markam (2008:63-64) menyatakan tingkah laku abnormal menurut pandangan psikodinamik disebabkan oleh faktor-faktor intrapsikis (konflik tak sadar, represi, mekanisme defensif) yang mengganggu penyesuaian diri individu. Ini mengacu pada teori Freud yang menyatakan bahwa, esensi pribadi seseorang bukan terletak pada apa yang ia tampilkan secara sadar, melainkan apa yang tersembunyi dalam ketidaksadarannya dan menyebabkan seseorang tidak dapat beradaptasi dengan dunia luar.

Freud (dalam Hawari 2003:23) terdapat 3 unsur psikologik yang terdapat pada diri individu yaitu Id, Ego, dan Super-Ego. Id adalah bagian dari jiwa seseorang berupa dorongan atau nafsu yang sudah ada sejak manusia dilahirkan yang memerlukan pemenuhan dan pemuasan segera. Unsur Id ini sifatnya vital, menuntut, dan mendesak sebagai suatu mekanisme pertahan diri, sebagai contoh misalnya dorongan atau nafsu makan, minum, seksual, agresivitas dan sejenisnya. Unsur Super-Ego sifatnya sebagai

“badan penyensor” memiliki nilai-nilai moral etika yang membedakan mana yang boleh

mana yang tidak, mana yang baik mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram dan sejenisnya; atau dengan kata lain merupakan “hati nurani” manusia. Sedangkan unsur Ego merupakan “badan pelaksana” yang menjalankan kebutuhan Id

setelah “disensor” dahulu oleh Super-Ego. Ego berfungsi sebagai eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur.

makan (rasa lapar) maka seseorang akan melaksanakan kebutuhan itu (Ego) dengan jalan membeli/memasak makanan dan tidak dengan cara mencuri, sebab (Super-Ego)

melarangnya. Dalam istilah agama Super-Ego dapat disamakan dengan Iman seseorang. Apabila oleh suatu sebab Ego melakukan pencurian, maka Super-Ego akan

“menghukumnya” yaitu dalam bentuk perasaan bersalah dan berdosa. Sebagai kelanjutan

timbullah konflik internal antara Id, Ego, dan Super-Ego, dan manakala yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan konflik tersebut, pada gilirannya ia dapat jatuh sakit.

3. Psikoreligius

Hawari (2003:28-29) mengungkapkan bahwa agama berfungsi sebagai pengendalian diri (self control) dimana fungsi ini akan memperkuat Ego dalam memenuhi kebutuhan Id yang tidak bertentangan dengan Super-Ego. Hal ini berarti kehidupan beragama seseorang merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam memandang sebab terjadinya skizofrenia.

Individu yang memiliki kehidupan beragama yang baik tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, ini berarti tindakan-tindakan yang dilakukannya adalah tindakan yang sejalan dengan kebaikan ataupun bukanlah tindakan yang menyimpang. Hal ini menyebabkan individu terhindar dari konflik batin yang dapat memicu timbulnya skizofrenia. Kehidupan agama yang lemah membuat seseorang tidak mempunyai pengendalian diri dan kekuatan dalam menghadapi masalah (stressor) yang muncul sehingga ketika dia mendapatkan sebuah masalah individu akan mudah terguncang jiwanya dan ini dapat memicu terjadinya skizofrenia.

mengetahui sejauh mana pengaruh agama dalam kehidupan penderita sebelum sakit. Larson, 1992 (dalam Hawari 2003:28) juga menyatakan bahwa komitmen agama amat penting dalam pencegahan agar seseorang tidak jatuh sakit, meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengatasi penderitaan bila ia sedang sakit serta mempercepat penyembuhan selain terapi medis yang diberikan.

Kehidupan beragama merupakan hal penting dalam diri individu, berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sebagai makhluk beragama kita mempunyai suatu kepercayaan kepada Tuhan yang menjadi pedoman hidup seseorang dan menjadi kekuatan terbesar dalam hidup individu untuk terus bertahan hidup menghadapi bermasalahan kehidupan. Kekuatan terbesar itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang mampu menyelesaikan segala masalah kehidupan. Prinsip keimanan yang kuat inilah yang menjadi kekuatan seseorang untuk mempertahankan diri dari tekanan psikis ataupun konflik batin sehingga invidu yang memiliki kehidupan beragama yang baik akan lebih sulit jatuh sakit, mampu bertahan dalam mengatasi berbagai penderitaan yang menimpanya, dan mampu bertindak dengan bijak dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Inilah yang menyebabkan seseorang dengan kehidupan beragama yang baik dapat menekan faktor pemicu munculnya skizofrenia.

4. Psikososial

Sebagaimana rumusan yang telah diuraikan di muka yaitu faktor “S” (Situasi atau kondisi yang tidak kondusif pada diri seseorang) dapat merupakan stressor psikososial.

Kerentaan individu terhadap stressor psikososial ini berbeda-beda tergantung dari tipe kepribadian, kondisi psikis, dan kondisi lingkungan masing-masing individu. Ada atau tidaknya dukungan sosial ataupun dukungan keluarga yang diterima individu juga berpengaruh terhadap ketahanan individu dalam menghadapi stressor psikososial. Tidak semua individu mampu mengatasi dan melakukan stressor psikososial yang menimpanya, ketidakmampuan inilah yang menyebabkan timbulnya keluhan-keluhan kejiwaan pada diri individu yang dapat memicu munculnya berbagai gangguan kejiwaan dan salah satunya adalah skizofrenia.

Kaplan dan Sadock (2003:708) mengungkapkan bahwa seseorang mungkin memiliki suatu kerentangan spesifik yang dikenai oleh suatu pengaruh lingkungan akan menimbulkan stres. Skizofrenia adalah suatu penyakit dari otak yang dalam perjalanannya dipengaruhi oleh stressor psikososial. Ketika individu sudah memiliki suatu kelainan pada otak maka ia akan sangat rentang terhadap stressor psikososial. Ini berarti bahwa faktor psikososial merupakan faktor penting yang dapat memicu munculnya gejala skizofrenia ke permukaan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa faktor psikososial secara langsung dan kausatif berhubungan dengan perkembangan perjalanan skizofrenia.

Gruenberg (dalam Markam, 2008:76) memberi nama “social breakdown

syndrome”sebagai istilah yang sesuai dengan “gangguan jiwa”, karena sebenarnya yang

menganggap seseorang terganggu adalah lingkungan sosialnya.

Lingkungan sosial seolah-olah bersifat menekan seseorang untuk bertindak diluar batas kemampuannya, demi mendapat sesuatu yang dituntut oleh lingkungannya. Lingkungan menuntut individu untuk menjadi “makhluk” yang taat norma dan mau tidak mau, bisa ataupun tidak bisa harus bertindak sesuai norma yang berlaku untuk memenuhi kaidah umum yang berlangsung dalam masyarakat. Bila ia tidak berhasil maka ia akan mendapat julukan yang serba negatif (labeling), yang akhirnya menyebabkan seseorang tersebut terisolasi dari lingkungannya.

Hass (dalam Markam 2008:77) menyebutkan bahwa menurut pendekatan sosiokultural, penyebab perilaku abnormal antara lain adalah perubahan sosial, kemiskinan, diskriminasi, pengangguran yang merupakan hal-hal yang sulit diatasi. Jadi penyakit jiwa ialah manifestasi personal dari suatu penyakit dan stres dalam masyarakat. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat mengalami konflik kejiwaan yang bersumber dari konflik internal (dunia dalam) dan konflik eksternal (dunia luar). Tidak semua orang mampu menyelesaikan konflik yang dialaminya sehingga orang tersebut jatuh dalam keadaan frustasi yang mendalam. Manifestasi dari ketidakmampuan individu dalam menyelesaikan konflik sosial ini adalah individu menjadi menarik diri

(withdrawn), melamun (day dreaming), hidup dalam dunianya sendiri yang lama-kelamaan timbullah gejala-gejala berupa kelainan jiwa seperti halusinasi, waham (delusi)

Sebagai kesimpulan akhir dapat dikemukakan bahwa mekanisme terjadinya skizofrenia tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal tetapi mencakup kesemua aspek kehidupan individu yang dipandang secara komprehensif dengan menggunakan suatu pendekatan yang menyeluruh. Pendekatan tersebut mencakup pendekatan dari sudut pandang organobiologik, psikodinamik, psikoreligius, dan psikososial, sehingga mekanisme terjadinya skizofrenia dapat dipahami secara lebih mendalam dan utuh tanpa mengabaikan salah satu aspek. Lebih lanjut, dengan mengetahui mekanisme terjadinya skizofrenia maka dapat diberikan penanganan yang memadai dan komprehensif (menyeluruh) dan tidak parsial (terpenggal-penggal) pada penderita skizofrenia sehingga kesembuhan pasien skizofrenia dapat diupayakan dengan maksimal.

2.1.1.4 Gejala Klinis Skizofrenia

Pada tahun 1980 T.J. Crow membuat suatu klasifikasi pasien skizofrenia kedalam tipe I yang didasarkan adanya gejala positif dan tipe II yang didasarkan dari gejala negatif (defisit) sebagai berikut (Ibrahim 2011:22-31).

a. Gejala Positif 1. Halusinasi

Halusinansi yang muncul terdapat pada penderita skizofrenia tidak disertai dengan adanya penurunan kesadaran. Halusinasi yang demikian hanya muncul pada gangguan jiwa skizofrenia dan sangat jarang ditemukan pada gangguan jiwa lainnya. Halusinasi ini berupa halusinasi pendengaran, dalam bentuk suara manusia, bunyi barang-barang atau siulan, terkadang juga ditemui halusinasi penciuman, halusinasi citarasa, atau halusinasi singgungan. Penderita seolah-olah mencium wangi kembang dimanapun ia berada, atau ada orang yang menyinarinya dengan alat rahasia, bahkan ia seolah-olah merasakan ada racun didalam makanannya.

Waham yang muncul berupa waham yang tidak logis sama sekali dan sangat

bizar (aneh). Umumnya waham tersebut muncul dalam bentuk waham kejar, waham kebesaran, atau waham menyangkut diri sendiri. Karakteristik waham didominasi oleh hal-hal pokok di luar pengawasan pikiran, perasaan, atau perilaku pasien. Waham ini merupakan fakta yang tidak dapat diubah oleh siapapun, sehingga penderita skizofrenia meyakini waham yang muncul sebagai sesuatu yang diyakini secara mutlak oleh dirinya. 3. Gangguan Pikiran Formal Positif

Gangguan Pikiran Formal berupa penggolongan asosiasi, yaitu berupa obliquely related subject dimana ide-ide berpindah dari subjek ke subyek lainnya dan sama sekali tidak ada hubungannya atau hubungannya sama sekali tidak tepat serta berupa frame of reference yaitu berupa pengertian-pengertian yang tidak ada hubungannya sama sekali namun disatukan secara indiosinkratik. Hal itu sama sekali tidak disadari oleh individu yang menderita skizofrenia.

Pelonggaran asosiasi yang semakin berat akan menyebabkan terjadinya

inkoherensi, yaitu suatu percakapan yang tidak dapat dimengerti dan kemiskinan isi pembicaraan. Pembicaraan yang secara kuantitas masih baik namun buruk secara kualitas.Gejala lain yang dijumpai adalah neologisme, perseverasi, asosiasi suara (clanging) dan hambat pikir (blocking).

4. Perilaku Aneh

pemeriksa), gejala-gejala somatik, mannerisme (melakukan pengulangan perbuatan tertentu secara eksesif, biasannya dilakukan secara ritual seperti melakukan seremonial). b. Gejala Negatif

1. Pendataran Afektif

Afek adalah reaksi emosi atau perasaan yang dikemukakan penderita dan dapat diperiksa atau diamati oleh orang lain. Pendataran afektif merupakan penurunan reaksi emosi seseorang yang terlihat dari; ekspresi wajah yang tidak berubah (Gejala-gejala seperti mutisme, hambatan abnormal/ kesukaran bersuara, kepatuhan secara otomatis dan fleksibelitas seperti lilin), penurunan spontanitas gerak (penderita skizofrenia menarik diri dari kehidupan sosial dan bersikap egosentris, dengan berkurangnya pembicaraan spontan atau gerakkan dan tidak adanya tingkah laku yang bertujuan, termasuk gerakan yang kurang luwes atau kaku, merupakan tanda penurunan spontanitas gerak), hilangnya gerakan ekspresif (pendataran afektif menimbulkan gambaran yang khas pada penderita skizofrenia, dalam bentuk tampak seolah-olah kekakuan, kurang mobilitas), kontak mata yang minim, non-responsivitas afektif (penderita skizofrenia dengan pendataran afektif tampak kaku dalam penggambaran respon wajahnya, yang terlihat dalam bentuk kurangnya respon gerakan, seperti misalnya, sukar tersenyum), afek yang tidak sesuai

(ekspresi afektif dikatakan sesuai apabila ekspresi afektif sesuai dengan pikirannya yang dipikirkan, muncul sesuai dengan suara hati yang sedang disandangnya), tidak adanya lagu suara (pada saat pembicaraan, intonasi tampak monoton).

2. Alogia

kacau dan sukar dimengerti), penghambatan (penghambatan/blocking adalah keadaan dimana pikiran mendadak berhenti, seolah-olah berhadapan dengan sebuah tembok),

peningkatan latensi respon (penderita skizofrenia mungkin hanya bicara dan menampilkan perilaku yang aneh, dalam pembicaraan penuh dengan kata-kata yang kacau atau kasar yang merupakan respon terhadap halusinasi).

3. Tidak ada kemauan (apatis)

Tidak ada kemauan meliputi; berdandan dan higinis (terdapat hendaya dalam fungsi rutin sehari-hari seperti mandi, menyisir rambut, gosok gigi dan tidak memperdulikan kerapian diri atau berpakaian /berdandan secara eksentrik) , Tidak tetap dalam pekerjaan atau sekolah (penderita skizofrenia yang mengalami gangguan pada penilaian realitas realitasnya akan mengakibatkan hendaya dalam fungsi personal dan sosialnya), anergia fisik (tidak dapat mengambil keputusan, tidak bertindak dalam suatu keadaan, kadang-kadang terdapat ketidakwajaran aktivitas psikomotor seperti berdiam diri/immobilitas secara apatik yang bisa juga disebabkan karena penumpulan afektifitas seolah-olah tampak seperti ketidakberdayaan, anhedonia-asosialitas (keadaan dimana seseorang tidak dapat merasakan kesenangan atau kegembiraan dan terjadi penurunan emosional terhadap lingkungan sekitarnya), minat dan aktifitas reaksional dan seksual

(individu yang menderita skizofrenia keinginan atau dorongan untuk itu sudah tidak ada lagi).

ikhtiar manusia yang dikerjakannya dalam keadaan sadar, guna mencurahkan tenaga/energi ke suatu objek tertentu dan hal ini disadari oleh individu itu sendiri (pada penderita skizofrenia mereka kehilangan atensi), tidak memiliki atensi sosial (selalu terdapat hendaya dalam berbagai fungsi rutin sehari-hari seperti dalam bidang pekerjaan dan hubungan sosial) (Ibrahim 2001:22–30).

2.1.1.5 Pedoman Diagnosis Skizofrenia

Pedoman diagnosis gangguan jiwa menurut Maslim (dalam PPDGJ-III 2003: 46- 47) menyatakan bahwa sedikitnya harus ada satu gejala berikut ini yang amat jelas dan dua gejala atau lebih bila gejala tersebut kurang jelas ataupun tidak menonjol, gejala-gejala tersebut yaitu:

(a) “thought echo”: isi pikiran dirinya sendiri yang terus berulang atau bergema dalam kepala dan isi pikiran ulangan yang walaupun isinya

sama namun kualitasnya berbeda; atau “thought insertion or withdrawal”: isi pikiran yang asing dari luar masuk kedalam pikirannya (insertion )atau isi pikirannya diambil keluar oleh sesuatu dari luar

(withdrawal); dan “thought broadcasting”: isi pikirannya tersiar keluar sehingga orang lain atau umum mengetahuinya;

(b) “delusion of control”: waham tentang dirinya dikendalikan oleh suatu kekuatan tertentu dari luar; atau “delusion of influence”: waham tentang dirinya dipengaruhi oleh suatu kekuatan tertentu dari luar; atau “delusion

of passivity”: waham tentang dirinya tidak berdaya dan pasrah terhadap

suatu kekuatan dari luar (tentang „dirinya‟: secara jelas merujuk ke

pergerakan tubuh/anggota gerak atau ke pikiran, tindakan atau penginderaan khusus); “delusional perception”: pengalaman inderawi yang tak wajar, yang bermakna sangat khas bagi dirinya, biasanya bersifat mistik atau mukjizat;

(c) Halusinasi auditorik: Suara halusinasi yang berkomentar secara terus menerus terhadap perilaku pasien, atau mendiskusikan perihal pasien diantara mereka sendiri (diantara berbagai suara yang berbicara), atau jenis suara halusinasi lain yang berasal dari salah satu bagian tubuh; (d) Waham-waham menetap jenis lainnya, yang menurut budaya setempat

dianggap tidak wajar dan sesuatu yang mustahil, misalnya perihal keyakinan agama atau politik tertentu, atau kekuatan dan kemampuan diatas manusia biasa (misalnya mampu mengendalikan cuaca, atau berkomunikasi dengan makhluk asing dari dunia lain).

Atau paling sedikit dua gejala dibawah ini yang harus selalu ada secara jelas; (e) Halusinasi yang menetap dari panca indera apa saja, apabila disertai baik

(over-valued ideas) yang menetap, atau apabila terjadi setiap hari selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan terus menerus;

(f) Arus pikiran yang terputus (break) atau yang mengalami sisispan

(interpolation), yang berakibat inkoherensi atau pembicaraan yang tidak relevan, atau neologisme;

(g) Perilaku katatonik: seperti keadaan gaduh-gelisah (excitement), posisis tubuh tertentu (posturing), atau fleksibilitas cerea, negativisme, mutisme, dan stupor;

(h) Gejala-gejala “negatif” seperti sikap sangat apatis, bicara yang jarang, dan respons emosional yang menumpul atau tidak wajar, biasanya yang mengakibatkan penarikan diri dari pergaulan sosial dan menurunnya kinerja sosial; tetapi harus jelas bahwa semua hal tersebut tidak disebabkan oleh depresi atau medikasi neuroleptika. (Maslim 2003:46-47)

Gejala-gejala khas setidaknya telah berlangsung dalam kurun waktu satu bulan atau lebih dan tidak berlaku untuk setiap fase nonpsikotik prodromal serta harus ada suatu perubahan yang konsisten dan bermakna dalam mutu keseluruhan (overall quality) dari beberapa aspek perilaku pribadi (personal behaviour). Manifestasi dari munculnya gejala-gejala tersebut adalah hilangnya minat, tidak ada tujuan hidup, tidak berbuat sesuatu, sikap larut dalam diri sendiri (self absorbed attitude), dan menarik diri secara sosial.

2.1.1.6 Klasifikasi Skizofrenia

Maslim (dalam PPDGJ-III 2003:48-51), skizofrenia dibagi lagi dalam 9 tipe atau kelompok yang mempunyai spesifikasi masing-masing, yang kriterianya di dominasi dengan hal-hal sebagai berikut:

1. F20.0 Skizofrenia Paranoid

bunyi pluit, mendengung, atau bunyi tawa; (b) Halusinasi pembauan atau pengecapan rasa, atau halusinasi yang bersifat seksual, dan halusinasi lainya yang berkenaan dengan perasaan tubuh. Halusinasi visual tidak bersifat menonjol, tetapi kemungkinan halusinasi ini tetap muncul; (c) Waham yang muncul dapat berupa semua jenis waham, akan tetapi waham yang paling khas adalah waham dikendalikan (delusion of control), dipengaruhi

(delusion of influence), atau “Passivity” (delusion of passivity), dan keyakinan dikejar-kejar yang beraneka ragam. Kriteria berikutnya yaitu terdapat gangguan afektif berupa dorongan kehendak dan pembicaraan, serta gejala katatonik yang secara relatif tidak nyata/menonjol.

Pasien skizofrenia paranoid adalah tipikal tegang, pencuriga, berhati-hati, tidak ramah serta memiliki interaksi interpersonal yang kaku, formal dan sangat mendalam. Mereka juga dapat bersifat bermusuhan atau agresif. Pasien skizofrenia paranoid kadang-kadang dapat menempatkan diri mereka secara adekuat di dalam situasi sosial. Kecerdasan mereka tidak terpengaruhi oleh kecenderungan psikosis mereka dan tetap intak. Arif (2006:20) mengungkapkan bahwa prognosa untuk skizofrenia paranoid lebih baik, terutama dengan fungsi mencari nafkah dan kemampuan untuk hidup mandiri. 2. F20.1 Skizofrenia Hebefrenik

Skizofrenia hebefrenik memenuhi kriteria umum diagnosis skizofrenia dan onset

biasanya mulai usia 15-25 tahun. Salah satu ciri khas yang terlihat, yaitu: pemalu dan senang menyendiri (solitary), namun ciri khas tersebut belum mampu digunakan untuk menentukan diagnosis, masih diperlukan beberapa kriteria lain yang dilakukan untuk pendiagnosisan.

yang muncul dan menetap pada diri invidu. Gambaran khas tersebut berupa: (a) Perilaku yang tidak bertanggung jawab dan tak dapat diramalkan, serta mannerisme; ada kecenderungan untuk selalu menyendiri (solitary), dan perilaku menunjukkan hampa tujuan dan hampa perasaan; (b) Afek pasien dangkal (shallow) dan tidak wajar

(inappropriate), sering disertai oleh cekikikan (giggling) atau perasaan puas diri (self-satisfied), senyum sendirir (self-absorbed smiling), atau oleh sikap, tinggi hati (lofty manner), tertawa menyeringai (grimaces), mannerisme, mengibuli secara bersenda gurau

(pranks), keluhan hipokondrial, dan ungkapan kata yang diulang-ulang (reiterated phrases); (c) Proses pikir mengalami disorganisasi dan pembicaraan tak menentu

(rambling) serta inkoheren.

Kriteria lain yang muncul pada skizofrenia hebefrenik juga terdapatnya gangguan afektif dan dorongan kehendak serta gangguan proses pikir yang menonjol. Terdapat halusinasi dan waham namun sifatnya tidak menonjol (fleeting and fragmentary delusions and hallucinations). Hilangnya dorongan berkehendak dan bertujuan, sehingga penderita menunjukan perilaku yang tanpa tujuan (aimless) dan tanpa maksud (empety of puspose).

Selanjutnya ciri yang berikutnya yaitu terdapat suatu preokupasi yang dangkal dan bersifat dibuat-buat terhadap agama, filsafat dan tema abstrak lainnya, makin mempersukar orang memahami jalan pikiran pasien.

3. F20.3 Skizofrenia Katatonik

Diagnosis skizofrenia katatonik meliputi kriteria umum untuk diagnosis skizofrenia dan terdapat satu atau lebih gambaran klinis yang mendominasi. Gambaran klinis pada skizofrenia katatonik meliputi: (a) stupor (terdapat pengurangan yang drastis pada reaktivitas terhadap lingkungan, gerakan serta aktivitas spontan) atau mutisme

posisi tubuh tertentu (secara sukarela mengambil dan mempertahankan posisi tubuh tertentu yang tidak wajar atau aneh); (d) Negativisme (bentuk perilaku perlawanan yang tidak bermotif terhadap semua perintah atau upaya untuk menggerakkan, atau pergerakkan kearah berlawanan yang ditunjukan secara jelas); (e) Rigiditas

(mempertahankan posisi tubuh yang kaku untuk melawan upaya menggerakkan dirinya); (f) Fleksibilitas cerea/”waxy flexibility” (mempertahankan anggota gerak dan tubuh dalam posisi yang dapat dibentuk dari luar); dan (g) Gejala-gejala lain seperti “command

automatism” (kepatuhan secara otomatis terhadap perintah), dan pengulangan kata-kata

serta kalimat-kalimat.

Pada pasien yang tidak komunikatif dengan manifestasi perilaku dari gangguan katatonik, diagnosis skizofrenia tidak bisa langsung didiagnosis sebagai skizofrenia katatonik diperlukan bukti adanya gejala-gejala lain yang menjadi penyerta sehingga diagnosis baru bisa ditegakkan. Penting untuk diperhatikan bahwa gejala-gejala katatonik bukan petunjuk diagnostik untuk skizofrenia. Gejala katatonik dapat dicetuskan oleh penyakit otak, gangguan metabolik, atau alkohol dan obat-obatan, serta dapat juga terjadi pada gangguan afektif.

Selama stupor atau kegembiraan katatonik, pasien skizofrenik memerlukan pengawasan yang ketat untuk menghindari pasien melukai dirinya sendiri atau orang lain. Dibutuhkan pengawasan khusus terhadap pasien untuk menghindari terjadinya perilaku spontan yang melukai karena perilaku yang muncul sering kali kurang tidak bisa diprediksi. Perawatan medis diperlukan karena untuk mengani adanya malnutrisi, kelelahan, hiperpireksia, atau cedera yang disebabkan oleh dirinya sendiri.

4. F20.3 Skizofrenia Tak Terinci (Undifferentiated)

dimasukkan ke dalam salah satu tipe yang dikarenakan tidak memenuhi diagnosis yang ditentutan pada skizofrenia tipe manapun. Skizofrenia dengan ciri tersebut oleh PPDGJ diklasifikasikan sebagai skizofrenia tak terinci. Kriteria diagnostik skizofrenia tak terinci menurut PPDGJ III yaitu: Memenuhi kriteria umum diagnosis skizofrenia, tetapi tidak memenuhi kriteria untuk diagnosis Skizofrenia Paranoid, Hebefrenik, atau Katatonik dan juga tidak memenuhi kriteria untuk Skizofrenia Residual dan Depresi Pasca Skizofrenia. 5. F20.4 Depresi Pasca-Skizofrenia

Diagnosis Depresi Pasca-skizofrenia hanya ditegakkan apabila: (a) Pasien telah menderita skizofrenia (memenuhi kriteria diagnosis umum skizofrenia) selama 12 bulan terakhir ; (b) Beberapa gejala Skizofrenia masih tetap ada, tetapi tidak lagi gambaran klinis yang mendominasi; dan (c) terdapat gejala-gejala depresif yang menonjol dan menganggu dan memenuhi paling sedikit kriteria untuk episode depresif yang telah nampak dalam kurun waktu paling sedikit 2 minggu.

Pasien yang sudah tidak menunjukan diagnosis kriteria umum skizofrenia maka pasien tersebut didiagnosis menjadi Episode Depresif (F32), namun apabila pasien menunjukan gejala skizofrenia yang menonjol maka pasien tersebut digolongkan ke dalam salah satu subtipe diagnosis skizofrenia yang sesuai.

6. F20.5 Skizofrenia Residual

riwayat satu episode psikotik yang jelas di masa lampau yang memenuhi kriteria untuk diagnosis skizofenia; (c) Sedikitnya sudah melampaui kurun waktu satu tahun dimana intensitas dan frekuensi gejala yang nyata seperti waham dan halusinasi telah sangat berkurang (minimal) dan telah timbul sindrom “negatif” dari skizofrenia; (d) Tidak terdapat dementia atau penyakit/gangguan otak organik lain, depresi kronis atau

institusionalisasi yang dapat menjelaskan disabilitas negatif tersebut.

Menurut DSM IV, tipe residual ditandai oleh bukti yang terus-menerus adanya gangguan skizofrenia tanpa adanya kumpulan lengkap gejala aktif atau gejala yang cukup untuk memenuhi tipe lain skizofrenia. Penumpulan emosional, penarikan sosial, perilaku eksentrik, pikiran yang tidak logis, dan pengenduran asosiasi ringan adalah sering ditemukan pada tipe residual. Jika waham atau halusinasi ditemukan maka hal tersebut tidak menonjol dan tidak disertai afek yang kuat.

7. F20.6 Skizofrenia Simpleks

Diagnosis skizofrenia simpleks sulit untuk dibuat suatu diagnostik yang meyakinkan karena penegakakan diagnosis tergantung pada pemantapan perkembangan yang berjalan perlahan dan progresif dari: (a) gejala “negatif” yang khas dari skizofrenia residual (F.20.5) tanpa didahului riwayat halusinasi, waham, atau manifestasi lain dari

episode psikotik; dan (b) disertai dengan perubahan-perubahan perilaku pribadi yang bermakna dan bermanifestasi pada hilangannya minat yang mencolok, tidak berbuat sesuatu, tidak memiliki tujuan hidup, dan menarik diri secara sosial. Gangguan ini kurang jelas gejala psikotiknya apabila dibandingkan sub tipe skizofrenia lainnya.

menarik diri dari pergaulan. Makin lama ia makin mundur dalam pekerjaan atau pelajaran dan akhirnya menjadi pengangguran.

8. F20.8 Skizofrenia Lainnya 9. F20.9 Skizofrenia YTT.

2.1.1.7 Perjalanan Penyakit

Kaplan dan Sadock (2010:736-737) menyatakan tanda awal dari skizofrenia adalah munculnya simtom-simtom pada masa premorbid. Biasanya simtom ini muncul pada masa remaja dan kemudian diikuti dengan berkembangnya simtom pada fase

prodormal dalam kurun waktu yang relative singkat berkisar beberapa hari sampai beberapa bulan. Onset pencetus adalah adanya perubahan sosial/ lingkungan yang memicu munculnya simtom gangguan. Masa prodormal ini bisa langsung sampai bertahun-tahun sebelum akhirnya muncul simtom psikotik yang terlihat.

Perjalanan penyakit skizofrenia yang umum adalah memburuk dan remisi. Setelah sakit yang pertama kali, pasien mungkin dapat berfungsi normal untuk waktu lama (remisi), keadaan ini diusahakan dapat terus dipertahankan,namun yang terjadi biasanya adalah pasien mengalami kekambuhan. Tiap kekambuhan yang terjadi membuat pasien mengalami deteriorasi sehingga ia tidak dapat kembali ke fungsi sebelum ia kambuh. Setelah episode psikotik lewat terkadang pasien menjadi depresi dan ini bisa berlangsung seumur hidup. Seiring dengan berjalannya waktu maka akan memasuki fase residual dimana simtom positif hilang, berkurang, atau tetap ada sedangkan simtom negatif relative sulit hilang bahkan bertambah parah sehingga menimbulkan ketidakmampuan secara sosial.

memenuhi kriteria yang dapat dibuktikan secara ilmiah (rasional) yaitu mengenai mekanisme terjadinya skizofrenia, penegakan diagnosis penyakit (skizofrenia), oleh karena itu penyakit tersebut dapat diobati dan dari hasil pengobatan ternyata dapat dibuktikan keberhasilannya. Hal ini diartikan bahwa dengan dilakukan penanganan yang baik pada penderita skizofrenia maka gangguan jiwa ini dapat disembuhkan atau dapat diminimalkan terjadinya kekambuhannya.

2.1.1.8 Prognosis

Skizofrenia merupakan gangguan yang lebih kronis dan lebih melemahkan daripada jenis gangguan mental lainnya. Hal ini diperkuat oleh McGlashan (dalam Wiramihardja, 2010:149) yaitu bahwa harapan hidup orang-orang dengan skizofrenia adalah 10 tahun lebih pendek daripada orang-orang tanpa gangguan skizofrenia.

Kaplan dan Sadock (2010:737) mengungkapkan bahwa dari beberapa penelitian telah membuktikan bahwa lebih dari periode 5 sampai 10 tahun setelah perawatan psikiatrik pertama kali di rumah sakit karena skiofrenia, hanya kira-kira 10-20% pasien dapat digambarkan memliki hasil yang baik. Lebih dari 50% pasien dapat digambarkan memiliki hasil yang buruk, dengan perawatan di rumah sakit yang berulang, eksaserbasi

gejala, episode gangguan mood berat, dan usaha bunuh diri. Walaupun hasil yang ditunjukan kurang begitu bagus, namun skizofrenia tidak selalu memiliki perjalanan penyakit yang buruk dan sejumlah faktor telah dihubungkan dengan prognosis yang baik. Rentang angka pemulihan dalah dari 10-60% dan perkiraan yang beralasan adalah bahwa 20-30% dari semua pasien skizofrenia mampu untuk menjalani kehidupan yang agak normal. Kira-kira 20-30% dari pasien terus mengalami gejala yang sedang,dan 40-60% dari pasien terus terganggu scara bermakna oleh gangguannya selama seluruh hidupnya.

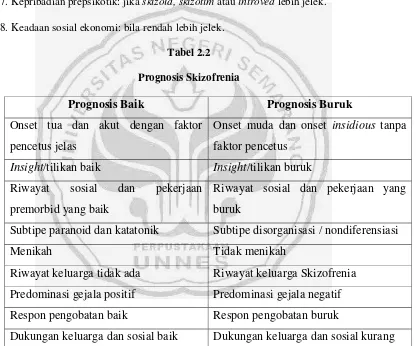

1. Usia pertama kali timbul (onset): makin muda makin buruk. 2. Mula timbulnya akut atau kronik: bila akut lebih baik.

3. Tipe skizofrenia: episode skizofrenia akut dan katatonik lebih baik. 4. Cepat, tepat serta teraturnya pengobatan yang didapat.

5. Ada atau tidaknya faktor pencetusnya: jika ada lebih baik. 6. Ada atau tidaknya faktor keturunan: jika ada lebih jelek.

[image:54.595.114.531.270.616.2]7. Kepribadian prepsikotik: jika skizoid,skizotim atau introved lebih jelek. 8. Keadaan sosial ekonomi: bila rendah lebih jelek.

Tabel 2.2 Prognosis Skizofrenia

Prognosis Baik Prognosis Buruk

Onset tua dan akut dengan faktor pencetus jelas

Onset muda dan onset insidious tanpa faktor pencetus

Insight/tilikan baik Insight/tilikan buruk Riwayat sosial dan pekerjaan

premorbid yang baik

Riwayat sosial dan pekerjaan yang buruk

Subtipe paranoid dan katatonik Subtipe disorganisasi / nondiferensiasi

Menikah Tidak menikah

Riwayat keluarga tidak ada Riwayat keluarga Skizofrenia Predominasi gejala positif Predominasi gejala negatif Respon pengobatan baik Respon pengobatan buruk

Dukungan keluarga dan sosial baik Dukungan keluarga dan sosial kurang

2.1.2 Terapi Holistik

2.1.2.1 Pengertian Konsep Holistik dalam Penanganan Gangguan Jiwa

menggunakan pendekatan secara organobiologik, psikodinamik, psikoreligius, dan psikososial serta metode yang manusiawi dan tidak mendiskriminasikan.

Neuman, 1994 (dalam Salbiah, 2006:35) menyatakan bahwa konsep dan pengertian holistik dalam perawatan manusia yaitu memandang manusia (klien) sebagai suatu keseluruhan yang bagian-bagiannya saling mempengaruhi dan berinteraksi secara dinamis. Bagian-bagian tersebut meliputi fisiologis, psikologis,

sosiokultural dan spiritual sehingga manusia dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh.

Kozier, 1995 (dalam Salbiah, 2006:35) mengemukakan bahwa penanganan holistik adalah dengan memandang semua kehidupan organisme sebagai interaksi. Gangguan pada satu bagian akan mengganggu sistem secara keseluruhan, dengan kata lain adanya gangguan pada salah satu bagian akan menimbulkan dampak pada keseluruhan.

Salbiah (2006:34) mengungkapkan bahwa konsep holistik merupakan salah satu konsep yang mendasari tindakan keperawatan yang meliputi dimensi fisiologis, psikologis, sosiokultural, dan spiritual. Dimensi tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh, apabila satu dimensi terganggu akan mempengaruhi dimensi lainnya.

Erikson (dalam Marriner-Tomey, 1994) juga mengemukakan tentang holism,

yang memandang bahwa manusia adalah individu secara keseluruhan yang terdiri dari banyak subsistem yang saling ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan.

2.1.2.2 Pengertian Terapi Holistik di Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta (GPSY)

Pengertian Terapi Holistik di GPSY yaitu konsep terapi yang memandang manusia sebagai suatu kesatuan yang utuh me