(Studi kasus pada materi Pengukuran kelas VII di SMP Negeri I Ngancar Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2008/2009)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Mencapai Derajat Magister Program Studi Pendidikan Sains

Minat Utama : Pendidikan Fisika

Oleh : DIONYSIUS

S830208006

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

ii

(Studi kasus pada materi Pengukuran kelas VII di SMP Negeri I Ngancar Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2008/2009)

Disusun Oleh : DIONYSIUS

S830208006

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal :

Pembimbing I

Prof. Dr. H.Widha Sunarno, M.Pd NIP. 130 814 560

Pembimbing II

Dra. Suparmi, MA., Ph.D NIP. 130 529 713

Mengetahui

Ketua Program Studi Pendidikan Sains

iii

Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2008/2009)

TESIS Disusun Oleh :

DIONYSIUS NIM. S830208006

Telah disetujui dan disahkan oleh Tim Penguji pada tanggal ...

Jabatan Nama Tanda Tangan

Ketua Dr. H. Ashadi …..………

Sekretaris Dr. H. Sarwanto, M.Si ...

Anggota Penguji 1. Prof. Dr. H. Widha Sunarno, M.Pd ...

2. Dra. Suparmi, MA., Ph.D ...

Mengetahui,

Direktur PPs UNS

Prof. Drs. Suranto,M.Sc., Ph.D NIP 131 472 192

Ketua Program Studi Pend. Sains

iv NIM : S830208006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah Dengan Metode Demontrasi Dan Diskusi, Ditinjau Dari Konsep Diri Siswa ( Studi kasus pada materi Pengukuran kelas VII di SMP Negeri 1 Ngancar Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2008/2009 ) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam penulisan tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi akademik pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, 2 April 2009 Yang membuat pernyataan

v

rahmat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah Dengan Metode Demontrasi Dan Diskusi, Ditinjau Dari Konsep Diri Siswa “. Selesainya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dan pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah berkenan memberikan segala fasilitas kepada penulis dalam menempuh pendidikan program pascasarjana pendidikan sains.

2. Prof. Dr. H. Widha Sunarno, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sains Pascasarjana Uniiversitas Sebelas Maret Surakarta, dan sebagai Pembimbing I, yang selalu membantu penulis dengan arahan, bimbingan, pemikiran, penyusunan dan penuntasan penulisan laporan.

3. Dra. Suparmi, MA, Ph.D, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam menyempurnakan penulisan laporan.

4. Bambang Sony E.P, S.Pd., M.Pd, selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Ngancar dan Drs. S.Y. Setyo Utomo, selaku kepala sekolah SMP Katolik Yohanes Gabriel Pare -Kediri yang telah memberikan ijin belajar kepada penulis, dan ijin mengadakan penelitian.

vi

7. Rekan-rekan Pascasarjana Angkatan Pebruari 2008

8. Dan semua pihak yang tentu saja tak akan cukup untuk dituliskan semuanya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan penyusunan tesis ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan dan kekurangan dari penulis. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan. Namun demikian penulis berharap semoga tesis ini dapat bermafaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

vii

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN TESIS ... iii

PERNYATAAN ... iv

KATA PENGANTAR ... v

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

ABSTRAK ... xiv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Masalah ... ... 1

B. Identifikasi Masalah ... 7

C. Pembatasan Masalah ... 7

D. Perumusan Masalah ... 8

E. Tujuan Penelitian ... 8

D. Manfaat Penelitian ... 9

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS ... 10

A. Kajian Teori ... 10

1. Tinjauan Tentang Belajar... 10

2. Pembelajan Berbasis Masalah ... 17

viii

7. Prestasi dan Evaluasi Belajar ... 37

B. Penelitian Yang Relevan ... 39

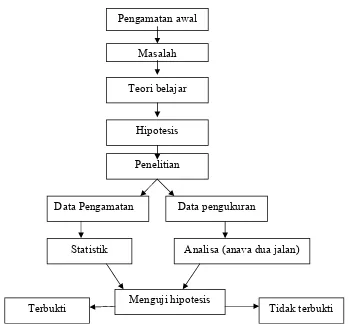

C. Kerangka Berfikir ... 40

D. Hipotesis ... 45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 46

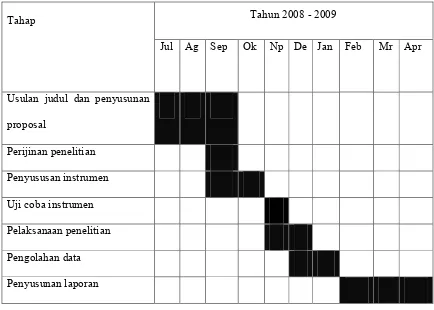

A. Waktu dan Tempat Penelitian ... 46

B. Populasi dan Sampel ... 46

1. Populasi ... 46

2. Sampel ... 46

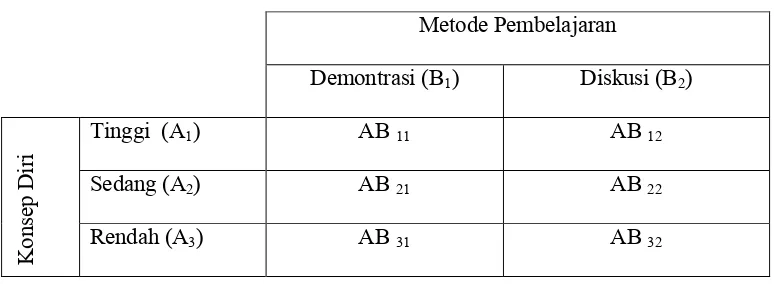

C. Rancangan Penelitian ... 47

D. Variabel Penelitian ... 47

1. Variabel Bebas Pertama ... 47

2. Variabel Bebas Kedua ... 48

3. Variabel Terikat ... 49

E. Tahapan Penelitian ... 49

1. Tahap Persiapan Pembelajaran ... 49

2. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran ... 50

3. Tahap Pasca Pelaksanaan Pembelajaran ... 50

F. Tehnik Pengumpulan data ... 50

1. Instrumen Penelitian... 50

2. Uji Coba Instumen Penelitian ... 51

ix

A. Deskripsi Data ... 63

1. Data Prestasi Belajar Fisika... 63

2. Data Konsep Diri ... 67

B. Pengujian Prasyarat Analisis ... 70

1. Uji Normalitas ... 71

2. Uji Homogenitas ... 74

C. Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasannya ... 75

1. Pengujian Hipotesis Pertama ... 77

2. Pengujian Hipotesis Kedua ... 80

3. Pengujian Hipotesis Ketiga ... 81

4. Uji Lanjut Anava ... 82

D. Kelemahan Penelitian ... 84

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN ... 85

A. Simpulan ... 85

B. Implikasi ... 86

C. Saran-Saran ... 87

x

1.1 Prosentase Kelulusan SMP Negeri 1 Ngancar ... 2

2.1 Tahapan/Sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah ... 19

3.1 Tahapan pelaksanaan penelitian ... 46

3.2 Desain faktorial ... 47

3.3 Format Rangkuman Anava ... 62

4.1 Distribusi Frekwensi Prestasi Belajar Fisika pada kelas Eksperimen Pertama ... 64

4.2 Distribusi Frekwensi Prestasi Belajar Fisika pada kelas Eksperimen Kedua ... 65

4.3 Distribusi Frekwensi Konsep Diri pada kelas Eksperimen Pertama ... 67

4.4 Distribusi Frekwensi Konsep Diri pada kelas Eksperimen Kedua ... 68

4.5 Rangkuman Uji Normalitas... 71

4.6 Rangkuman Uji Homogenitas ... 75

4.7 Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama ... 76

xi

2.2 Jangka sorong ... 29

2.3 Mikrometer sekrup ... 29

2.4 Neraca dua lengan dan neraca tiga lengan ... 31

2.5 Neraca kamar mandi ... 31

2.6 Neraca elektronik ... 32

2.7a Stopwatch digital ... 34

2.7b Stopwatch analog ... 34

2.8 Termometer klinis ……… 35

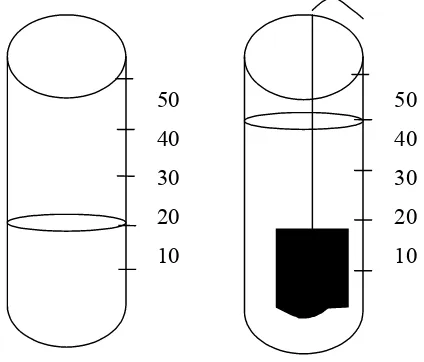

2.9 Mengukur volume zat padat dengan satu gelas ukur ... 36

4.1 Histogram Frekwensi Prestasi belajar Fisika pada Kelas Eksperimen Pertama ... 64

4.2 Histogram Frekwensi Prestasi belajar Fisika pada Kelas Eksperimen Kedua ... 65

4.3 Diagram Batang Perbandingan Rata-rata Prestasi Belajar Fisika Kelas Eksperimen Pertama dengan Kelas Eksperimen Kedua ... 66

4.4 Histogram Frekwensi Konsep Diri pada Kelas Eksperimen Pertama ... 68

4.5 Histogram Frekwensi Konsep diri pada Kelas Eksperimen Kedua ... 69

xii

1. Tahapan Pelaksanaan Penelitian ... 90

2. Silabus Mata Pelajaran Fisika ... 91

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) Demontrasi 3.1 dan format kegiatan Demontrasi ... 92

4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) Diskusi 3.1 dan format kegiatan Diskusi... 99

5. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) Demontrasi 3.2 dan format kegiatan Demontrasi ... 107

6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) Dikusi 3.2 dan format kegiatan Diskusi ... 113

7. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) Demontrasi 3.3 dan format kegiatan Demontrasi ... 120

8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) Diskusi 3.3 dan format kegiatan Diskusi ... 126

9. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) Demontrasi 3.4 dan format kegiatan Demontrasi ... 133

10. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) Diskusi 3.4 dan format kegiatan Diskusi ... 140

11. Kisi-kisi angket konsep diri ... 147

12. Instrumen angket konsep diri ... 148

13. Kisi- kisi Tes ... 153

xiii

17. Data Skor Nilai Prestasi Belajar dan Konsep Diri pada

Kelas Eksperimen Pertama ... 190

18. Data Skor Nilai Prestasi Belajar dan Konsep Diri pada Kelas Eksperimen Kedua ... 192

19. Hasil Uji Normalitas Kriteria Konsep Diri Tinggi ... 193

20. Hasil Uji Normalitas Kriteria Konsep Diri Sedang ... 194

21. Hasil Uji Normalitas Kriteria Konsep Diri Rendah ... 196

22. Hasil Uji Normalitas Kelas Demontrasi ... 197

23. Hasil Uji Normalitas Kelas Diskusi ... 199

24. Hasil Homogenitas Kelas Demontrasi dengan Kelas Diskusi... 201

25. Hasil Homogenitas Kriteria Konsep Diri Tinggi, Sedang Dengan Rendah ... 203

26. Hasil Data Amatan Uji Anava Dua Jalan Sel Tak Sama ... 205

27. Hasil Data Amatan Komparasi Ganda (Metode Scheffe’)... 208

28. Dokumentasi Penelitian (Arsip Foto) ... 210

29. Dokumentasi Penetitian (Format Kegiatan Pembelajaran) ... 211

xiv

Dengan Metode Demontrasi Dan Diskusi Ditinjau Dari Konsep Diri Siswa” (Studi Kasus pada materi Pengukuran kelas VII di SMP Negeri 1 Ngancar Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2008/2009).

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui : (1). Pengaruh pembelajaran berbasis masalah dengan metode demontrasi dan diskusi terhadap prestasi belajar fisika. (2). Pengaruh tingkat konsep diri siswa terhadap prestasi belajar fisika. (3). Interaksi antara metode demontrasi dan metode diskusi pada pembelajaran berbasis masalah dengan tingkat konsep diri siswa terhadap prestasi belajar fisika.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2008 – April 2009, menggunakan metode eksperimen dengan mengambil dua kelompok secara acak. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 1 Ngancar Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2008/2009. Sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas yang diambil secara acak dengan melalui undian, sebagai kelas eksperimen pertama adalah kelas VII A, sedangkan untuk kelas eksperimen kedua adalah kelas VII B. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode tes dan angket. Data dianalisis dengan tehnik Anava dua jalan sel tidak sama dengan uji lanjut Anava menggunakan uji schefee’.

Hasil analisis didapatkan : (1). Terdapat pengaruh penggunaan pembelajaran berbasis masalah dengan metode demontrasi dan metode diskusi terhadap prestasi belajar fisika, sebab FA = 5,6047 lebih besar dari tabel F tabel = 3,9200. (2). Terdapat pengaruh tingkat konsep diri siswa tinggi dengan tingkat konsep diri rendah terhadap prestasi belajar fisika, sebab FB = 8,6834 lebih besar dari F tabel = 3,9200. (3). Terdapat interaksi antara metode demontrasi dan metode diskusi pada pembelajaran berbasis masalah dengan tingkat konsep diri siswa terhadap prestasi belajar fisika, sebab FAB= 3,6842 lebih besar dari F tabel = 3,9200.

xv

Approach with Demonstration Method and Discussion method Learning Achievement Viewed from Student’s Self-concepts “ (A case Study to the Class Measurement and yunit For at Grade Seventh Student SMP Negeri 1 Ngancar, Kediri, in Year Academic of 2008/2009)

The aims of this research are to know: (1) The influence of problem-based learning approach the demonstration and of discussion. (2). The influence at student’s self-concepts to the student achievement. (3). Interaction between demonstration method and discussion of problem-based learning aprroed with student’s self-concepts students achievement.

This research has been done in July 2008 - April 2009, used the experimental method with two groups taken randomly. Population of this research is all student great seventh of SMP Negeri 1 Ngancar, Kediri in Year Academic of 2008/2009. The sample of this research is taken with randomly using lottery, as the first experiment grade is grade VII A, while the second experiment class I grade VII B. Data collection method used in this research is test and questionnaire method. Data has been analyzed with two way cell of Anova technique which is defferent filled cell feel not similar with anova continued test using schefee’ test.

From the result of analysis showned that: (1). There is a different influence using problem-based learning approach with demonstration and discussion method towards student achievement, because FA = 5,6047 is higher than Ftable = 3,900, (2). There an influence about student’s high self-concept level and the lower self-concept student towards student achievement, because FB = 8,6834 bigger than Ftable = 3,900, (3). There is an influence interaction between demonstration method and discussion in problem-based learning and student’s self-concept level towards student achievement, because FAB = 3,6842 greater than Ftable = 3,900.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh keberadaan sumber

daya manusia yang berkualitas. Proporsional terbesar dalam upaya menghasilkan

sumber daya manusia yang berkualitas diantaranya melalui pendidikan sekolah atau

formal dan pendidikan luar sekolah atau non formal. Pendidikan sekolah bernaung

dalam Pendidikan Nasional, harus semaksimal mungkin mendidik anak bangsa menjadi

tunas bangsa yang sesuai fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. (UU RI No.20, 2003. Pendidikan Nasional : 3).

Problem yang banyak muncul dalam dunia pendidikan adalah problem

bagaimana cara untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara

efektif dan efisien sehingga diharapkan siswa dapat menguasai konsep-konsep fisika,

bersikap ilmiah serta dapat menerapkan konsep-konsep tersebut sehingga harapannya

dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di dalamnya.

Kenyataan saat ini masih banyak siswa yang belum dapat mencapai hasil belajar

yang diharapkan. Beberapa siswa menunjukkan nilai-nilai yang kurang meskipun telah

diberikan materi kondisi (waktu, materi) yang sama. Hal ini menurut hasil analisis

penelitian Bloom 1978 “ Setiap orang pada dasarnya dapat belajar apa saja jika

mendapat kondisi yang tepat”, akan tetapi untuk menciptakan kondisi yang tepat untuk

masing-masing siswa, bukan merupakan hal yang mudah.

Salah satu indikator yang dapat dijadikan alasan yang kuat pernyataan tersebut

di atas adalah pencapaian hasil Ujian Akhir Nasional di SMP Negeri 1 Ngancar

menunjukkan hasil yang masih jauh dari yang diharapkan seperti yang terangkum pada

tabel 1.1. dibawah ini:

Tabel 1.1. Prosentase Kelulusan SMP Negeri 1 Ngancar

Peserta Lulus

No. Tahun

L P

Jumlah

L P

Jumlah Prosentase Nilai Rata-Rata

1 2005/2006 87 99 196 48 88 136 69 % 18,95

2 2006/2007 109 133 242 93 120 213 88 % 18,03

3 2007/2008 95 133 228 73 102 175 76 % 23,90

(Sumber : Dokumen Kurikulum SMP Negeri 1 Ngancar)

Konsep diri adalah pandangan dan sikap individu terhadap seluruh keadaan

dirinya (Clara R.P, 1988 : 2). Pendapat yang lain, perasaan tentang diri disebut sebagai

kepercayaan diri atau self esteem (Amit Abraham, 2005 : 57). Di dalam konsep diri terdapat pandangan, perasaan, pikiran, atau persepsi seseorang tentang dirinya sendiri

yang dapat bersifat psikologis, sosial, dan fisis seperti pandangan tentang fisiknya,

karakteristik pribadinya, motivasinya, kelemahannya, kepandaiannya, kegagalannya dan

lain-lain yang semuanya ini dapat mempengaruhi tingkah lakunya.

Menurut Rosenberg, 1965, seperti yang dikutip oleh Burns (1993 : 297) bahwa

konsep diri individu kelihatannya akan memainkan peranan yang cukup besar di dalam

hubungan sehari-hari, percakapan sehari-hari, sapaan dan keinginan-keinginan hati.

Ketika tahap usia anak yang terakhir pengaruh dalam pergaulan dengan kelompoknya

anak sudah merasa mampu untuk mengatasi identitas dirinya. Untuk mencapai identitas

diri, anak-anak harus mendapatkan jaminan secara batiniah bahwa mereka mampu

menjadi sosok pribadi yang mandiri dan merdeka (Hurlock, 1980 : 186). Pandangan

tentang diri atau konsep diri ini ada dua jenis yaitu konsep diri positif dan konsep diri

negatif. Dari dua jenis konsep diri ini peranan yang akan ditampilkan tentunya juga

berbeda karena konsep diri jelas-jelas menghasilkan suatu perspektif yang unik untuk

memandang hubungan seseorang dengan lingkungan sosialnya.

Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam

menerima pembelajaran antara lain faktor dari dalam diri orang tersebut dan faktor dari

luar diri orang tersebut. Faktor dari dalam diri orang tersebut ada bermacam-macam dan

salah satunya adalah konsep diri. Cara memandang diri sendiri atau konsep diri ini

tidaklah sama antara orang yang satu dengan yang lain. Pandangan yang tidak sama

inilah yang sering menyebabkan perbedaan tingkah laku dan daya serap siswa dalam

menerima pembelajaran.

Kegiatan belajar mengajar yang selama ini dilakukan sebagian besar guru lebih

menekankan pada pencapaian target kurikulum yang harus diselesaikan dan kurang

menekankan pemahaman konsep pembelajaran materi itu sendiri. Hal ini

mengakibatkan siswa cenderung hanya menghafalkan konsep dan belum memahami

maksud dan isi dengan jelas. Kenyataan yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar

guru masih dominan, sedangkan siswa kurang terlibat aktif pada proses pembelajaran,

hal ini dapat jelas terlihat saat guru menyampaikan materi yang monoton dan belum

maksimal menggunakan pendekatan mengajar yang dapat mendorong siswa menjadi

aktif sehingga menjadikan mereka sebagai pendengar saja.

Keberhasilan pembelajaran merupakan keberhasilan siswa dalam membentuk

dalam pembelajaran. Siswa yang lemah belajar akan mengalami kesulitan dalam

mengikuti pembelajaran, menganalisa apa yang dipelajari, dan mengalami kesulitan

dalam memahami isi pembelajaran serta sulit membentuk kompetensi dan mencapai

tujuan pembelajarn yang diharapkan. Oleh karena itu perlu adanya metode khusus agar

siswa lebih termotivasi dalam belajarnya sehingga guru harus mampu berupaya untuk

menampilkan rangsangan (stimulus) yang dapat diproses dengan berbagai indera.

Semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan mengolah informasi,

maka akan semakin besar kemungkinan informasi tersebut dapat dimengerti dan

dipertahankan dalam ingatan. Stimulus visual membuahkan hasil belajar yang lebih baik

untuk tugas seperti mengingat, mengenali dan menghubung-hubungkan fakta dan

konsep. Di lain pihak stimulus verbal memberi hasil belajar yang lebih baik apabila

pembelajaran itu melibatkan ingatan yang berturut-turut (sekuensial). Dengan alat bantu

mengajar maka akan dapat turut mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan belajar

yang ditata dan diciptakan guru.

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) adalah salah satu

alternatif dari sekian banyak pembelajaran inovatif yang ditawarkan dan sesuai dengan

karekteristik pembelajaran pengetahuan alam (IPA). Menurut Nurhadi (2004 : 109)

bahwa ”Pembelajaran Berbasis Masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang

menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang

cara berpikir kritis dan ketrampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh

pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran”. Esensi Pembelajaran

Berbasis Masalah berupa menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan

bermakna kepada siswa, yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi

Metode demontrasi dan diskusi dipilih dalam penelitian ini karena sesuai tujuan dari

pembelajaran berbasis masalah untuk membantu siswa dalam meningkatkan

ketrampilan memecahkan masalah dengan dilibatkan dalam proses penyelesaian

masalah yang dialaminya. Menurut Roestiyah N.K dan Yumiati Suharto (1996 : 83)

bahwa ”Metode demontrasi adalah cara mengajar guru dapat menunjukkan,

memperlihatkan suatu proses, sehingga siswa dalam kelas dapat melihat, mengamati,

mendengar, meraba-raba dan merasakan proses yang dipertunjukkan guru”. Demontrasi

(Demonstration) berarti pertunjukan sebagai model pembelajaran dengan pendekatan

visual agar siswa dapat mengamati proses, informasi, peristiwa, alat dalam pelajaran

fisika (Paul Suparno, 2007 : 142), sehingga diharapkan dengan metode demontrasi,

proses penerimaan siswa terhadap materi yang diajarkan lebih mengena dan bermakna.

Pengertian metode diskusi menurut Syaiful dan Aswan Zain (2002 : 99) bahwa

”Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran, kemudian siswa dihadapkan dengan

suatu masalah yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan untuk dibahas dan

dipecahkan bersama”. Harapan dengan metode ini siswa lebih berani mengeluarkan

pendapat atau ide yang akan meningkatkan kemampuan dan percaya diri siswa. Inti dari

diskusi adalah pembicaraan. Antara siswa dengan siswa mengadakan pembicaraan,

saling bertukar gagasan dan ide dengan yang lain; bahkan dapat juga saling bertukar

perasaan (Paul Suparno, 2007 : 129).

Melihat kondisi sekolah SMP Negeri 1 Ngancar Kabupaten Kediri yang berada

di wilayah yang cukup jauh dari kota dan letak secara geografis berada dekat dengan

Gunung Kelud, memaksa sebagian besar masyarakatnya banyak yang harus mencari

pekerjaan di luar daerah bahkan sampai di luar negeri dengan menjadi TKI (Tenaga

Kerja Indonesia) untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Hal ini menimbulkan

tentunya sebagian dari anak-anaknya yang masih menjadi pebelajar khususnya

siswa-siswi di SMP Negeri 1 Ngancar menjadi kurang mendapat perhatian dari kedua

orangtuanya sehingga kontrol sosialnya sangat lemah. Aktifitas belajar mereka

cenderung kurang terarah dan motivasinya menjadi rendah karena harapan untuk

melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi kurang, juga tingkat putus sekolah yang cukup

besar. Hal-hal ini menyebabkan anak harus mampu memandang dirinya agar dapat

diterima dan menyesuaikan di lingkungan sekolah yang mempengaruhi konsep dirinya

dan sekaligus prestasi belajarnya.

Dari fakta dan kondisi yang demikian mendorong peneliti untuk mengadakan

penelitian adanya pengaruh konsep diri terhadap prestasi siswa, maka salah satu untuk

membantu dalam meningkatkan prestasi belajar siswa adalah dengan mengembangkan

suatu metode pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif siswa secara maksimal

dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan harapan mereka dapat menerapkan

pengetahuannya untuk memecahkan masalah, mempunyai keberanian menyampaikan

ide atau gagasan serta memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya. Pemilihan

pembelajaran berbasis masalah dengan metode demontrasi dan diskusi dalam kegiatan

belajar mengajar diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajarnya karena kedua

model tersebut berdasarkan teori belajar kontruktivisme, dimana pengetahuan perlu di

bangun oleh siswa sehingga diperoleh pengetahuan yang bermakna.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti mencoba menerapkan

metode demontrasi dan diskusi dengan maksud agar dapat lebih baik dalam

meningkatkan prestasi belajar dan siswa belajar di sekolah akan lebih bermakna, jika

siswa mengalami sendiri di dalam belajarnya. Siswa akan menjadi lebih berhasil jika

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang ,penulis dapat

mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Masih banyak guru yang melaksanakan proses pembelajan yang monoton.

2. Masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar fisika.

3. Masih banyak guru yang belum menggunakan metode pembelajaran yang variatif

4. Model pembelajaran yang dipakai selama ini masih cenderung kurang melibatkan

siswa secara aktif, sehingga perlu diberikan model pembelajaran yang mampu

meningkatkan rasa percaya diri siswa.

5. Rendahnya prestasi siswa dikarenakan kurang dukungan dari keluarga karena faktor

ekonomi dan lingkungannya.

6. Konsep diri siswa belum banyak mendapatkan perhatian oleh sebagian guru.

7. Kurangnya motivasi belajar siswa

8. Siswa kurang ketekunan untuk menyelesaikan soal atau masalah yang dihadapinya.

C. PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan judul diatas dapat menimbulkan berbagai masalah dan jangkauan

penilaian yang sangat luas. Agar permasalahan dan ruang lingkup penelitian menjadi

jelas, maka penulis membatasi hal-hal sebagai berikut :

1. Subyek yang ditetili adalah siswa- siswi kelas VII pada semester ganjil tahun ajaran

2008/2009 pada SMP Negeri I Ngancar kabupaten Kediri.

2. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berbasis masalah

dengan metode demontrasi dan diskusi.

4. Hasil belajar yang diukur pada penelitian ini ditinjau dari kemampuan kognitif siswa

yang memiliki konsep diri tinggi, sedang dan rendah sedangkan pengukuran afektif

dan psikomotor siswa hanya sebagai lampiran untuk pertimbangan.

D. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh pembelajaran berbasis masalah dengan metode demontrasi

dan diskusi terhadap prestasi belajar siswa?

2. Apakah ada pengaruh konsep diri positif (tinggi) dengan konsep diri negatif

(rendah) siswa terhadap prestasi belajar?

3. Apakah ada interaksi antara metode demontrasi dan diskusi pada pembelajaran

berbasis masalah dengan konsep diri terhadap prestasi belajar siswa?

E. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah dan pembatasan yang telah dikemukakan,

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis masalah dengan metode

demontrasi dan diskusi terhadap prestasi belajar siswa.

2. Untuk mengetahui pengaruh konsep diri positif (tinggi) dengan konsep diri negatif

(rendah) terhadap prestasi belajar siswa.

3. Untuk mengetahui interaksi antara metode demontrasi dan diskusi pada

F. MANFAAT PENELITIAN

Setelah dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat,

khususnya dalam dunia pendidikan dan umumnya untuk semua pihak yang berkaitan.

1. Manfaat teoritis

a. Memberikan informasi pengaruh metode pembelajaran yang tepat dalam

pembelajaran terhadap hasil belajar.

b. Untuk mengetahui pengaruh konsep diri dalam menyelesaikan tugas belajar

terhadap hasil belajar.

2. Manfaat praktis

a. Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dengan memilih metode yang tepat

dalam pembelajaran.

b. Memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan kualitas pembelajaran.

c. Memotivasi pada pengajar untuk mengembangkan model dan metode

A. KAJIAN TEORI

1. Tinjauan Tentang Belajar

a. Pengertian Belajar

Arti belajar yang sesungguhnya belum diketahui orang sepenuhnya, karena

masalah belajar adalah masalahnya setiap orang, maka di lapangan terdapat

bermacam-macam cara pendekatannya. Ahli psikologi, ahli pendidikan memberikan definisi

sendiri-sendiri sebab itu dalam teori belajar banyak terdapat perbedaan-perbedaan.

Berawal dari pandangan yang menganggap siswa sebagai penerima yang pasif

dari berbagai fakta dan informasi, hingga pandangan yang menganggap bahwa siswa

adalah obyek yang aktif. Tinjauan mengenai belajar bermula dari penelitian tentang

tingkah laku manusia yang selanjutnya disebut behaviorisme hingga konstruktivisme.

Seperti seseorang yang akan bepergian maka perlu petunjuk atau peta maka teori belajar

ini merupakan uraian tentang jalan alternatif yang bisa ditempuh untuk sampai tujuan.

Teori belajar membantu guru dalam membantu siswa menemukan tujuan yang ingin

dicapai.

1). Kognitivisme

Kognitivisme didasarkan pada proses pemikiran yang terjadi dibalik tingkah

laku. Perubahan tingkah laku diamati dan digunakan sebagai indikator terhadap apa

yang terjadi di dalam pikiran. Golongan kognitivisme memandang belajar sebagai

proses yang melibatkan ”akusisi” atau ”reorganisai” struktur kognitif yang berfungsi

untuk memproses dan menyimpan informasi.

Dengan pengembangan psikologi developmental yang dikembangkan oleh

Ausubel. Aliran ini percaya bahwa seseorang akan memperoleh pengetahuan dengan

terus menerus memperbaiki skemata yang ada ketika informasi baru ini tidak sesuai

dengan struktur yang ada. Bila suatu infomasi dapat dipahami dengan pengetahuan yang

ada maka akan menguatkan pengetahuan yang telah ada. Dengan demikian proses

belajar tidak hanya dapat dilihat dari tampilan luar dalam bentuk unjuk kerja seeorang

tetapi dijelaskan dengan proses di dalam pikiran seseorang melalui peserta didik

menjelaskan secara lisan tentang yang dialami. Menurut paham kognitivisme peserta

didik harus aktif menerima informasi dari guru. Karena belajar terjadi akibat dari

partisipasi aktif peserta didik maka peran motivasi belajar menjadi sangat penting pada

siswa.

Menurut Winkel (1997 : 69) paham kognitivisme memandang bahwa aktivitas

kognitif dengan tujuan mengerti/memahami, harus dikembangkan menjadi kemampuan

kognitif. Untuk itu setiap peserta didik harus belajar, yaitu belajar berpikir dengan

peragaan maupun tanpa peragaan terutama dalam memecahkan masalah guna

memperoleh bekal dalam kehidupannya. Peserta didik akan lebih berhasil jika ia belajar

dengan menemukan sendiri apa yang ia pelajari, meskipun peranan guru masih tetap ada

di dalamnya, untuk itu masih dimungkinkan siswa dituntun oleh guru, misalnya

menyajikan suatu problem permasalahan dan mendampingi peserta didik untuk

menemukan pemacahannya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terarah.

Ausubel dalam Winkel (1997 : 70) mengakui bahwa informasi disusun di dalam

struktur kognitif yang terdiri dari konsep yang spesifik maupun yang lebih umum. Bila

informasi baru datang, maka proses belajar akan terjadi dan bermakna, bila informasi

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa golongan penganut

teori-teori kognitif, mendefinisikan belajar sebagai reorganisasi perseptual atau

”cognitive fields” untuk memperoleh pemahaman dan memberikan umpan balik dari

suatu obyek.

2). Konstruktivisme

Teori belajar yang paling berpengaruh dalam pendidikan fisika yaitu teori

belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar kognitif

yang dinyatakan oleh Piaget. Konstruktivisme didasarkan pada premis bahwa semua

orang mengkonstruksikan perspektifnya sendiri tentang dunia, lewat pengalaman

individual dan skema. Konstruktivisme menitikberatkan pada mempersiapkan pebelajar

untuk memecahkan masalah dalam situasi yang ambigu atau membingungkan.

Konstruktivisme percaya bahwa ”Pebelajar” mengkonstruksi kesadaran mereka

sendiri atau paling tidak menginterpretasikannya berdasarkan persepsi pengalaman

mereka sendiri, sehingga pengetahuan individual adalah sebuah fungsi dari pengalaman

awal seseorang, struktur mental, dan kepercayaan yang digunakan untuk

menginterpretasikan obyek atau kejadian. Sesuatu yang diketahui oleh seseorang

didasarkan pada persepsi pengalaman fisik atau sosial yang berkaitan dengan pikiran.

Menurut Depdiknas (2002 : 18) secara operasional teori konstruktivistik berawal

kondisi siswa dan kemampuan guru dalam memahami kondisi siswa dan lingkungan.

Bagi kaum konstruktivis, belajar adalah proses yang aktif dimana siswa membangun

sendiri pengetahuannya (Paul Suparno, 2007 : 13). Disaat siswa menyusun atau

membangun sendiri pengertian dan pemahaman dari pengalaman baru yang didasarkan

pada pengetahuan dan keyakinan awal yang telah dimilikinya, guru diharapkan

memahami budaya, pengalaman hidup dan pengetahuan yang dimiliki siswanya, serta

pengetahuannya secara mendalam. Oleh sebab itu dituntut guru dapat mengembangkan

pemahaman konsep secara mendalam melalui pengalaman pembelajar yang autentik

dan bermakna, karena inti dari belajar adalah keterlibatan siswa secara aktif dalam

belajarnya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori konstruktivistik menekankan

pada kemampuan siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman belajar

secara mendalam dan bukanlah suatu kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi suatu

perkembangan berpikir dengan membuat kerangka pengertian baru.

b. Teori – Teori Belajar

1). Teori Belajar Jerome Bruner

Inti belajar menurut Bruner ialah cara-cara orang memilih, mempertahankan,

dan mentransformasikan informasi secara aktif (Ratna Wilis Dahar, 1989 : 98). Belajar

merupakan proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di

luar (melebihi) informasi yang diberikan padanya. Teori Bruner tentang kegiatan belajar

manusia tidak terkait dengan umur tahap perkembangan. Pendekatan Bruner terhadap

belajar berdasarkan dua asumsi yaitu bahwa orang memperoleh memperoleh

pengetahuan merupakan proses interaktif dan orang mengkonstruksi pengetahuannya

dengan menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi yang masuk

sebelumnya.

Menurut Bruner, jika seseorang mempelajari sesuatu penegtahuan, pengetahuan

itu perlu dipelajari dalam tahap-tahap tertentu, agar pengetahuan itu dapat diinternalisasi

dalam pikiran orang tersebut. Proses internalisasi akan terjadi secara sungguh-sungguh

jika pengetahuan yang dipelajari itu melalui tiga tahap, yaitu :

a). Tahap enaktif, yaitu suatu tahap pembelajaran pengetahuan yang dipelajari aktif,

b) Tahap ikonik, yaitu suatu tahap pembelajaran pengetahuan dimana pengetahuan itu

dipresentasikan dalam bentuk bayangan visual, gambar atau diagram yang

menggambarkan kegiatan kongkret.

c). Tahap simbolik, yaitu suatu tahap pembelajaran dimana pengetahuan itu

dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, yaitu simbol-simbol arbiter

yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang dalam bidang yang bersaangkutan,

baik simbol verbal maupun abstrak yang lain.

Teori ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan karena pada penelitian ini juga

menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses belajar mengajar untuk

memperoleh pengetahuan dari pengalaman-pengalaman dan eksperimen-eksperimen

yang dilakukan. Dengan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti diharapkan siswa

memperoleh informasi baru atau pengalaman yang membuat siswa menjadi lebih

tertantang untuk lebih mengembangkan diri lebih baik maupun transformasi informasi

untuk menguji relevansi dan kebenaran pengetahuan yang didapatkan sebelumnya.

2). Teori Belajar Piaget

Perspektif kognitif seperti yang dikatakan menurut Piaget bahwa pebelajar

dengan umur berapapun terlibat secara aktif dalam proses mendapatkan informasi dan

mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Menurut Piaget, setiap individu mengalami

tingkat-tingkat perkembangan intelektual sebagai berikut :

a). Sensorik – motorik (0 – 2) tahun.

b). Pra-operasional (2 – 7) tahun.

c). Operasional konkret (7 – 11) tahun.

d). Operasional formal (11 tahun – ke atas) (Ratna Wilis Dahar, 1989 : 152)

Hal ini dapat menjelaskan bahwa daya pikir berkembang pada anak-anak yang

sekitarnya. Dari keingintahuan ini, memotivasi mereka untuk mengontruksikan secara

aktif representasi-representasi dibenaknya tentang lingkungan yang mereka alami.

Ketika umur mereka semakin bertambah dan mendapatkan semakin banyak kapasitas

bahasa dan ingatan, representasi mental mereka tentang dunia menjadi lebih rumit dan

abstrak. Akan tetapi, diseluruh tahap perkembangannya, kebutuhan anak untuk

memahami lingkungannya memotivasi mereka untuk menginvestigasi dan

mengonstruksikan teori yang menjelaskannya.

Analisis perkembangan kognitif yang dikemukakan Piaget dapat dipergunakan

untuk menyesuaikan dengan kurikulum terhadap kemampuan siswa. Pengetahuan dari

teori Piaget juga dapat membantu guru untuk menilai tingkat perkembangan kognitif

siswa. Ditinjau dari tingkat perkembangan tersebut, siswa SMP kelas VII sudah masuk

dalam tahap perkembangan formal karena sesuai dengan ciri-cirinya yaitu pemikiran

abstrak, hipotesis, deduktif dan induktif.

Oleh karena itu materi Pengukuran yang diberikan kepada siswa kelas VII dalam

penelitian ini sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Pada tahap ini

fokusnya tidak banyak pada apa yang sedang dikerjakan siswa, tetapi pada apa yang

mereka pikirkan selama mereka mengerjakannya. Meskipun peran guru dalam

pembelajaran berbasis masalah kadang-kadang juga melibatkan mempresentasikan dan

menjelaskan berbagai hal kepada siswa, tetapi lebih sering mengfungsikan diri sebagai

pembimbing dan fasilisator sehingga siswa dapat belajar untuk berpikir dan

menyelesaikan masalahnya sendiri serta mengambil kesimpulan dari apa yang telah

diamati saat itu.

3). Teori Belajar John Dewey

Dalam bukunya yang berjudul Democracy and Education (1916), Dewey

masyarakat yang lebih besar dan kelas akan menjadi laboratorium untuk penyelidikan

dan pengatasan-masalah kehidupan nyata. Padegogi Dewey mendorong guru untuk

melibatkan siswa di berbagai proyek berorientasi masalah dan membantu mereka

menyelidiki berbagai masalah sosial dan intelektual penting.

Pembelajaran di sekolah seharusnya purposeful atau memiliki maksud yang jelas

dan tidak abstrak sehingga pembelajaran dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya

dengan memerintahkan anak-anak dalam kelompok-kelompok kecil untuk menangani

permasalahan yang mereka minati dan pilih sendiri.

Dari uraian di atas sesuai dengan visi pembelajaran yaitu dipusatkan pada

masalah atau problem-centered sehingga sangat mendukung pada penelitian yang

dilakukan yaitu menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Dalam hal ini guru

sebagai motivator yang memunculkan masalah dan mendorong mereka untuk

menyelidiki dan mencari jawabannya sendiri untuk memecahkan masalah tersebut

sesuai dengan apa yang diminatinya.

4). Teori Belajar Lev Vygotsky

Keyakinan Vygotsky untuk perkembangan intelektual anak menekankan pada

aspek sosial belajar. Disaat interaksi sosial dengan orang lain (guru atau teman sebaya)

memacu pengonstruksian ide-ide baru dan meningkatkan perkembangan intelektual

pebelajar. Menurut Vygotsky, pebelajar memiliki dua tingkat perkembangan yang

berbeda yaitu : a). Tingkat perkembangan aktual sebagai tingkat yang menetukan fungsi

intelektual individu saat ini dan kemampuannya untuk mempelajari sendiri hal-hal

tertentu. b). Tingkat perkembangan potensial sebagai tingkat yang dapat difungsikan

atau dicapai oleh individu dengan bantuan orang lain, misalnya guru, orangtua, teman

Dengan tantangan dan bantuan yang tepat dari guru atau teman sebayanya yang

lebih mampu, siswa dapat mencapai ke zone of proximal development (zona yang

terletak diantara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial

pebelajar) tempat pembelajaran baru terjadi.

Teori ini sesuai dengan penelitian ini yaitu menggunakan pembelajaran berbasis

masalah dengan metode demontrasi, karena siswa dituntut untuk bekerja sama dengan

kelompok (aspek sosial) sehingga diharapkan siswa dapat bekerjasama atau kooperatif

dalam pemecahan masalah dengan bantuan yang tepat dari guru atau teman-temannya

sendiri.

2. Pembelajaran Berbasis Masalah

a. Pengertian Pembelajaran Berbasis Masalah

Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) adalah suatu

pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu

konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan ketrampilan pemecahan

masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi

pelajaran (Nurhadi, 2004 : 109). Dasar Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based

Learning) berupa menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan

bermakna kepada siswa, yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi

dan penyelidikan. Dengan memecahkan masalah persoalan, siswa dilatih untuk

mengorganisasikan pengertian dan kemampuan mereka. Pembelajaran berbasis masalah

digunakan untuk merangsang ketrampilan berpikir tingkat tinggi (higher-level thinnking

skills) dalam situasi berorientasi masalah, termasuk bagaimana belajar. Di samping itu

Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) berusaha membantu siswa

untuk menjadi pembelajar yang independen dan self-regulated dengan dibantu oleh

pertanyaan dan mencari sendiri solusi untuk berbagai masalah riil, kelak siswa belajar

untuk melaksanakan tugasnya secara mendiri.

b. Ciri Pembelajaran Berbasis Masalah.

Pembelajaran berbasis masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a).

Pembelajaran berbasis masalah tidak hanya mengorganisasikan prinsip-prinsip atau

ketrampilan akademik tertentu. Pembelajaran berdasarkan masalah berpusat pada

pertanyaan atau masalah yang secara pribadi bermakna untuk siswa dalam situasi

kehidupan yang nyata. b). Meskipun pembelajaran berbasis masalah berpusat pada mata

pelajaran tertentu (IPA, Matematika, Ilmu-ilmu sosial), akan tetapi masalah yang akan

diselidiki telah dipilih yang benar-benar nyata agar dalam pemecahannya siswa

meninjau masalah itu dari sudut padang mata pelajaran yang lain. c). Pembelajaran

berbasis masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan otentik untuk mencari

penyelesaian nyata terhadap masalah nyata sehingga harus menganalisa dan

mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis, dan membuat ramalan,

mengumpulkan dan menganalis informasi, melakukan eksperimen (jika diperlukan),

membuat inferensi dan merumuskan kesimpulan.

c. Tujuan Utama Pembelajaran Berbasis Masalah

Pembelajaran berbasis masalah dikembangkan terutama untuk membantu siswa

mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan ketrampilan

intelektual; belajar tentang berbagai peran orang dewasa dengan melibatkan diri dalam

pengalaman nyata atau simulasi, dan menjadi pembelajar yang otonom dan mandiri.

d. Tahapan Pembelajaran Berbasis Masalah

Pembelajaran berbasis masalah terdiri dari lima tahapan utama yang dimulai

dengan guru memperkenalkan siswa dengan situasi masalah dan diakhiri dengan

Tabel 2.1 Tahapan/sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah

FASE - FASE PERILAKU GURU

Fase 1

Memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada siswa

Guru membahas tujuan pembelajarn, mendeskripsikan berbagai kebutuhan logistik penting, dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah.

Fase 2

Mengorganisasikan siswa untuk meneliti

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait dengan permasalahannya.

Fase 3

Membantu investigasi mandiri dan kelompok

Guu mendorong siswa untuk mendapatkan informasi yang tepat, melaksankan eksperimen, dan mencari penjelasan dan solusi.

Fase 4

Mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan evhibit

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan artefak-artefak yang tepat, seperti laporan, rekaman video, dan model-model, dan membantu mereka untuk menyampaikan kepada orang lain.

Fase 5

Menganalisa dan mengevaluasi proses mengatasi masalah

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap investigasinya dan proses-proses yang mereka gunakan.

3. Metode Demontrasi

Demontrasi berasal dari kata demonstration yang berarti pertunjukan.

Demontrasi diartikan sebagai model mengajar dengan pendekatan visual agar siswa

dapat mengamati proses, informasi, peristiwa, alat dalam pelajaran fisika (Paul Suparno,

2007 : 142). Metode demontrasi adalah pertunjukan tentang proses terjadinya suatu

peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat

diketahui dan dipahami oleh peserta didik secara nyata atau tiruannya (Syaiful Sagala,

2005 : 210). Melalui metode demontrasi siswa berkesempatan mengembangkan

kemampuan mengamati segala benda yang terlibat dalam proses serta dapat mengambil

yang didemontrasikan dapat dilihat dengan mudah oleh siswa melalui prosedur yang

benar sehingga materi yang diajarkan dapat dimengerti.

Kebaikan-kebaikan metode demontrasi antara lain : Perhatian siswa dapat

dipusatkan pada materi yang diajarkan; dapat membimbing siswa ke arah pemikiran

yang sama, dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan jika siswa hanya

membaca atau mendengarkan karena siswa mendapatkan gambaran yang jelas dari

pengamatan; menambah aktifitas siswa dalam belajar karena siswa melakukan kegiatan

peragaan sehingga persoalan yang menimbulkan pertanyaan atau keraguan dapat

diperjelas waktu proses demontrasi. Kelemahan-kelemahan metode demontasi antara

lain : tidak semua materi pelajaran dapat didemontrasikan di dalam kelas; diperlukan

keahlian dalam mendemontrasikan alat di dalam kelas; sebagian siswa tidak

memusatkan perhatian pada hal-hal yang didemontrasikan jika sudah pernah

melihat/mengalami sebelumnya.

4. Metode Diskusi

Diskusi Kelas (classroom discussion) adalah sebuah prosedur atau strategi

mengajar yang dapat digunakan sebagai satu-satunya strategi pengajaran atau

diterapkan di sejumlah model pengajaran (Arends R, 2008 : 74). Menurut

Kindvatter,Wilen, Ishler, 1990 seperti yang dikutip oleh Paul Suparno (2007 : 129) ”

Metode diskusi adalah motode pembelajaran dengan pembicaraan kelompok yang

bersifat edukatif, reflektif, terstruktur dengan dan bersama siswa lain.”. Menurut Syaiful

Sagala (2005 : 208) ”Diskusi ialah percakapan ilmiah yang responsif berisikan tukar

pendapat yang dijalin dengan pertanyaan-pertanyaan problematik pemunculan ide-ide

dan pengujian ide-ide ataupun pendapat dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung

dalam kelompok itu yang diarahkan untuk pemecahan masalahnya dan untuk mencari

menguji tingkat kemampuan dan penguasaan materi pelajarannya masing-masing

sehingga dapat menumbuhkan serta mengembangkan cara berpikir dan bersikap ilmiah.

Diskusi digunakan oleh guru untuk mencapai tiga pokok tujuan instruksional

yaitu : a). Meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan membantu mereka

mengontruksikan pemahamannya sendiri tentang isi akademik. b). Meningkatkan

keterlibatan dan engagement siswa. c). Membantu siswa mempelajari berbagai

ketrampilan komunikasi dan proses berpikir yang penting. Diskusi berbasis masalah

digunakan untuk melibatkan siswa dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi dan dengan

demikian mendorong mereka untuk melakukan investigasi intelektual sendiri. Dalam

diskusi ini, guru membantu siswa untuk menjadi sadar akan proses penalarannya sendiri

dan mengajari mereka untuk memantau serta mengevaluasi strategi belajarnya sendiri.

Kelebihan dari metode diskusi antara lain : Metode diskusi dapat melibatkan

semua siswa secara langsung dalam belajar; setiap siswa dapat menguji tingkat

pemahaman dan penguasaan bahan pelajaran masing-masing dengan mengajukan dan

mempertahankan pendapatnya. Dalam diskusi diharapkan siswa akan memperoleh

kepercayaan akan kemampuan diri sendiri, juga dapat memberikan pemahaman sikap

demokratis dan sosial.

Kelemahan metode diskusi antara lain : Hasilnya tidak dapat diramalkan, karena

tergantung pada kepemimpinan siswa sendiri dan keterlibatan partisipasi anggota

kelompoknya; banyak terjadi dalam diskusi siswa kurang berani mengemukakan

pendapatnya; pelaksanaan diskusi sering hanya dikuasai oleh siswa yang menonjol saja.

5. Konsep Diri

Identitas itu berarti pengertian mampu berfungsi sebagai sosok pribadi yang

mandiri dan terpisah (Hurlock, 1980 : 185). Menurut Markus dan Nurius, 1986 seperti

Banyak aspek yang menyangkut diri adalah sesuatu yang biasa bagi psikologi. Aspek-aspek tersebut adalah fisik diri, diri sebagai proses, diri social, konsep diri dan citra diri. Dari kelima aspek ini, titik permulaan yang sangat baik untuk dapat diterapkan dalam kehidupan adalah konsep diri karena bagian diri yang ini mempengaruhi setiap aspek pengalaman, pikiran, perasaan, persepsi, dan tingkah laku.

Diri dapat didefinisikan sebagai suatu susunan konsep hipotesis yang merujuk pada

perangkat komplek dari karakteristik proses fisis, perilaku dan kejiwaan dari seseorang.

Dengan cara yang sama diri adalah sebutan yang diberikan seseorang untuk apa yang

diyakininya merupakan kesatuan dari prinsip yang mempersatukan banyak aspek

kepribadian. Berdasarkan literatur yang peneliti baca dan asumsi dari peneliti bahwa

konsep diri itu penting dalam kehidupan sehari-hari maka penelitian akan

mengetengahkan pengertian, faktor-faktor yang mempengaruhi, komponen-komponen

dan jenis-jenis konsep diri.

a. Pengertian Konsep Diri

William D. Brooks, 1974 seperti yang dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat

(1993 : 99) berpendapat bahwa " Konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang

diri kita ". Persepsi tentang diri ini boleh bersifat psikologi, sosial dan fisis. Konsep diri

ini bukan sekedar gambaran deskriptif tetapi juga penilaian seseorang tentang dirinya

meliputi apa yang ia pikirkan atau apa yang ia rasakan tentang dirinya. Menurut Clara

Pudjijogyanti (1988 : 2) " Konsep diri adalah pandangan dan sikap individu terhadap

seluruh keadaan dirinya ”. Hurlock (1980 : 184) mengemukakan bahwa konsep diri

adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya yang merupakan gabungan

dari keyakinan tentang dirinya sendiri, karakter fisik, psikologis, sosial, emosional, dan

prestasi.

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsep diri dalam

atau persepsi tentang dirinya sendiri yang dapat bersifat psikologis, sosial, dan fisis

seperti pandangan tentang fisiknya, karakteristik pribadinya, motivasinya,

kelemahannya, kepandaiannya, kegagalannya, dan prestasi yang semuanya ini dapat

mempengaruhi tingkah lakunya.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Konsep Diri

Menurut JF. Calhoun dan JR. Acocella seperti yang dikutip oleh RS. Satmoko

(1995 : 77-78) ada tiga faktor yang mempengaruhi konsep diri seseorang yaitu orang

tua, kawan sebaya, dan masyarakat. Orang tua adalah kontak sosial yang paling awal

yang dialami anak dan yang paling kuat. Anak selain membutuhkan cinta orang tuanya

ia juga membutuhkan penerimaan dari teman-temannya. Anak adalah makluk sosial

yang membutuhkan masyarakat sekitarnya untuk kehidupannya. Hurlock (1980 : 185)

berpendapat bahwa yang mempengaruhi konsep diri adalah harapan orang tua, sikap

terhadap anggota keluarga, keadaan fisik anak, kematangan biologis, pengaruh radio

dan televisi, kesempatan sekolah, tuntutan sekolah, agama, pendapat teman sebaya,

masalah ekonomi keluarga, masalah pribadi keluarga, dan sikap terhadap teman sebaya.

Dari pendapat - pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor

yang mempengaruhi konsep diri berasal dari dalam atau dari luar diri individu sendiri.

c. Jenis- jenis Konsep Diri

Konsep diri ada dua jenis yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif.

1). Konsep diri positif

Konsep diri positif (tinggi) dapat disamakan dengan evaluasi diri positif,

penghargaan diri yang positif, perasaan harga diri yang positif, dan penerimaan diri

yang positif. Oleh karena itu, Burn,R.B (1979 : 72) berpendapat bahwa istilah-istilah

konsep diri, sikap-sikap diri, dan perasaan harga diri adalah sinonim. Ketiga istilah ini

Alison Clarke-Stewart (1985 : 606) berpendapat bahwa anak yang memiliki

konsep diri positif akan mengembangkan rasa percaya diri; sedikit perasaan rendah diri

dan tidak mampu untuk melihat diri sendiri secara realistis; bersifat defensif seperti

malu dan menarik diri serta memiliki harga diri yang tinggi. Menurut Wicklund dan

Frey, 1980 seperti yang dikutip oleh RS. Satmoko dikatakan ” Konsep diri positif

bersifat stabil dan bervariasi ” . Orang dengan konsep diri positif dapat memahami dan

menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam tentang dirinya. William D.

Brooks dan Phillips Emmert, 1976 seperti yang dikutip Jalaluddin Rakhmat (1993 :

105) orang yang mempunyai konsep diri positif ditandai dengan : yakin akan

kemampuannya mengatasi masalah; merasa setara dengan orang lain; menerima pujian

tanpa rasa malu; menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan;

keinginan dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat; mampu

memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang

tidak disenanginya dan berusaha mengubahnya.

Dalam komunikasi interpersonal, D.E Hamachek menyebutkan karakteristik

orang yang mempunyai konsep diri positif seperti yang dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat

(1993 : 106) menyebutkan bahwa : Ia menyakini betul-betul nilai-nilai dan

prinsip-prinsip tertentu serta bersedia mempertahankannya walaupun menghadapi pendapat

kelompok yang kuat, tetapi ia juga merasa dirinya cukup tangguh untuk mengubah

prinsip-prinsip itu bila pengalaman dan bukti-bukti baru menunjukkan bahwa itu salah;

mampu bertindak berdasarkan penilaian yang baik tanpa merasa bersalah yang

berlebih-lebihan atau menyesali tindakannya jika orang lain tidak menyetujui tindakannya; tidak

menghabiskan waktunya yang tidak perlu untuk mencemaskan apa yang akan terjadi

besok , apa yang telah terjadi waktu yang lalu dan apa yang akan sedang terjadi waktu

ketika ia menghadapi kegagalan atau kemunduran; merasa sama seperti orang lain

sebagai manusia tidak tinggi atau rendah walaupun terdapat perbedaan dalam

kemampuan tertentu, latar belakang keluarga atau sikap orang lain terhadapnya dan

sanggup menerima dirinya sebagai orang yang penting dan bernilai bagi orang lain,

paling tidak bagi orang-orang yang ia pilih sebagai sahabat; dapat menerima pujian

tanpa pura-pura rendah hati dan menerima penghargaan tanpa merasa bersalah;

cenderung menolak usaha orang lain untuk mendominasinya; sanggup mengaku kepada

orang lain bahwa ia mampu merasakan berbagai dorongan dan keinginan dari perasaan

marah sampai cinta, dari sedih sampai bahagia, dari kekecewaan yang mendalam

sampai kepuasaan yang mendalam pula; mampu menikmati dirinya secara utuh dalam

berbagai kegiatan yang meliputi pekerjaan, permainan, ungkapan diri yang kreatif,

persahabatan atau sekedar mengisi waktu; peka pada kebutuhan orang lain, pada

kebiasaan sosial yang telah diterima dan terutama sekali pada gagasan bahwa ia tidak

bisa bersenang-senang dengan mengorbankan orang lain.

Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa orang yang

mempunyai konsep diri positif adalah orang yang bersikap stabil dan bervariasi yang

dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam tentang

dirinya, yakin akan kemampuannya mengatasi masalah, setara dengan orang lain,

menerima pujian tanpa rasa malu, dan mampu memperbaiki diri.

2). Konsep Diri Negatif

Konsep diri negatif (rendah) sama dengan evaluasi diri yang negatif, membenci

diri, perasaan rendah diri, tiadanya perasaan menghargai pribadi dan penerimaan diri.

Orang yang tidak menerima dirinya sendiri cenderung tidak menerima orang lain.

Menurut JF. Calhoun dan JR Acocella (1995 : 7) ada dua jenis konsep diri negatif yaitu

kestabilan atau keutuhan diri, konsep diri terlalu stabil dan terlalu teratur. Pada kedua

konsep diri negatif ini infomasi baru mengenai diri hampir menjadi penyebab

kecemasan dan ancaman pada dirinya. Jadi menurut definisinya, konsep diri yang

negatif meliputi penilaian yang negatif tentang diri, apapun pribadi itu tidak cukup baik.

Alison Clarke-Stewart (1985 : 606), anak yang memiliki konsep diri negatif akan

mengembangkan penyesuaian sosial yang kurang baik, mengalami perasaan yang tidak

menentu, inferioritas, menggunakan banyak mekanisme pembelaan, dan memiliki level

harga diri yang rendah, sedangkan William D. Brooks dan Phillip Emmert, 1976 seperti

yang dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat (1993 : 107) tanda orang yang memiliki konsep

diri negatif yaitu : peka terhadap kritik, resposif sekali terhadap pujian, sikap hiperkritis

terhadap orang lain, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, bersikap pesimis

terhadap kompetisi.

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang berkonsep diri

negatif memandang dirinya terlalu teratur atau benar-benar tidak teratur; terlalu stabil

atau tidak stabil; peka terhadap kritik; responsif pada pujian; hiperkritis pada orang

lain; cenderung merasa tidak disenangi orang lain dan pesimis terhadap kompetisi. Jadi

konsep diri adalah konsep seseorang dari siapa ia dan apa dia itu. Konsep ini merupakan

bayangan cermin yang ditentukan sebagian besar oleh peran dan hubungan dengan

orang lain dan apa yang kiranya reaksi orang lain terhadapnya. Setiap macam konsep

diri mempunyai aspek fisik dan psikologis. Aspek fisis terdiri dari konsep yang dimiliki

individu tentang penampilannya, kesesuaiannya dengan seksnya, arti penting tubuhnya

dalam hubungan dengan perilakunya dan gengsi yang diberikan fisiknya dimata orang

lain. Aspek psikologis terdiri dari konsep individu tentang kemampuan dan

Sehubungan dengan konsep diri yang dimiliki oleh siswa yang duduk di tingkat

sekolah menengah pertama maka dapat diamati aspek fisis dan aspek psikologis yang

dimiliki siswa. Aspek fisis yang merupakan sumber konsep diri siswa antara lain bentuk

tubuh, ada cacat tubuh atau tidak, bentuk wajah, cantik atau tidak dan penampilan

lainnya. Sedangkan aspek psikologis antara lain kepribadiannya, kemampuannya, dan

lain-lain. Selanjutnya Hurlock (1993 : 238) mengemukakan bahwa :

Karena konsep diri merupakan inti pola kepribadian, konsep ini mempengaruhi bentuk berbagai sifat. Bila konsep diri positif, anak mengembangkan sifat-sifat seperti kepercayaan diri, harga diri dan kemampuan untuk melihat dirinya secara realistis. Kemudian mereka dapat menilai hubungan dengan orang lain secara tepat dan ini menumbuhkan penyesuaian sosial yang baik, sebaliknya jika konsep diri negatif , anak mengembangkan perasaan tidak mampu dan rendah diri. Mereka merasa ragu dan kurang percaya diri. Hal ini menumbuhkan penyesuaian pribadi dan sosial yang buruk.

Konsep diri yang sedang berkembang tersebut juga dipengaruhi oleh pengalaman

pergaulannya di sekolah (Cohen, 1976 : 96). Dari pernyataan diatas maka dapat

diartikan bahwa konsep diri akan mempengaruhi kualitas perilaku kepribadian

seseorang sehingga dapat menghambat perkembangan potensi yang ada pada dirinya..

6. Pembelajaran Fisika

Fisika adalah kumpulan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui observasi,

pengukuran dan penyelidikan oleh sekelompok orang (ahli) dengan proses ilmiah yang

disertai sikap ilmiah oleh para ahli. Jadi dalam fisika melibatkan produk ilmiah, proses

ilmiah dan sikap ilmiah. Produk ilmiah merupakan hasil dari konsep yang telah

diselidiki atau diteliti secara ilmiah berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan melakukan

penelitian yang dapat dibuktikan kembali. Proses ilmiah merupakan proses metode

ilmiah yang didalamnya termasuk kecakapan berpikir dan mengemukakan alasan yang

diperlukan dalam penelitian ilmiah antara lain mengamati, mengukur, membuat

dengan dapat membedakan fakta (kenyataan) dan opini (pendapat), menggunakan fakta

sebagai dasar argumentasi, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan

berargumentasi, selalu melakukan evaluasi diri, selalu mengembangkan sikap

keingintahuan, peduli terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya serta berani

mengambil keputusan yang bertanggungjawab.

Pengukuran adalah kemampuan yang sangat diperlukan dalam belajar fisika

yang merupakan salah satu materi IPA khususnya fisika yang diberikan di SMP kelas

VII pada semester pertama/gasal sebagai materi pokok, karena merupakan basic atau

dasar materi fisika selanjutnya. Kegiatan pengukuran bagi siswa bukanlah hal baru,

karena hampir dalam kehidupan sehari-hari siswa sudah menerapkan pengukuran ,

misalnya pengukuran panjang, massa, volume dan suhu. Materi pokok pengkuran yang

diajarkan di SMP meliputi :

a. Standard dan Alat Ukur Panjang

[image:43.612.106.472.470.543.2]1). Mengukur panjang dengan mistar

Gambar 2.1 Mistar

Siswa sering menggunakan mistar metric yang panjangnya 30 cm. Jarak antara

dua garis tebal yang berdekatan yang diberi angka pada mistar ini sama dengan satu

centimeter. Jarak terdekat antara dua garis yang lebih tipis sama dengan satu millimeter.

Perhatikan bahwa 10 milimeter di dalam satu centimeter. Karena satu bagian skala

terkecil mistar adalah mm atau 0,1 cm maka ketelitian mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm.

Dalam menggunakan mistar, mata harus tepat tegak lurus pada tanda garis skala

2). Mengukur panjang dengan jangka sorong

[image:44.612.105.471.133.237.2]Gambar 2.2 Jangka sorong

Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur dimensi luar atau dimensi

dalam suatu benda. Bagian-bagian dari jangka sorong adalah rahang tetap dan rahang

sorong dan memilki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius atau vernier. Jangka

sorong lebih teliti daripada mistar karena jangka sorong mempunyai ketelitian adalah

0,1 mm.

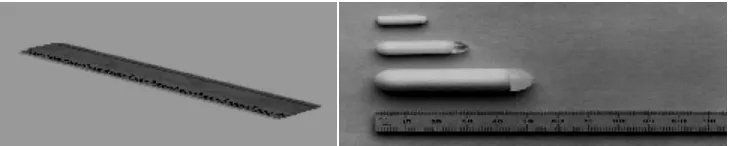

3). Mengukur panjang dengan mikrometer sekrup

Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur dimensi (diameter) luar suatu

benda yang sangat pendek atau kecil, seperti diameter kawat atau ketebalan suatu benda

yang tipis. Mikrometer sekrup ditunjukkan pada gambar. Jika selubung luar diputar

lengkap 1 kali maka rahang geser dan juga luar maju atau mundur 0,5 mm. Karenaa

selubung luar memilki 50 skala, maka 1 skala pada selubung luar sama dengan jarak

atau mundur rahang geser sejauh 0,5 mm / 50 = 0,01 mm. Bilangan 0,01 mm ini

merupakan ketelitian mikrometer sekrup.

[image:44.612.109.474.615.718.2]b. Standar dan alat ukur massa

Standar satuan untuk massa adalah kilogram yang bisa disingkat dengan kg.

Standar Internasional untuk massa adalah sebuah silender platina iridium yang disebut

kilogram standar. Kilogram standar ini disimpan di lembaga Berat dan Ukuran

Internasional, Sevres, dekat Paris. Berdasarkan perjanjian internasional, kilogram

standar ini ditetapkan memiliki massa satu kilogram. Jadi, satu kilogram adalah massa

sebuah kilogram standar yang disimpan di Lembaga Berat dan Ukuran Internasional.

Dengan meniru kilogram standar, dibuatllah standar sekunder. Standar sekunder ini

kemudian disebarkan ke badan- badan metrologi berbagai negara. Massa berbagai

benda lain dapat ditentukan dengan menggunakan neraca berlengan sama.

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai satuan ons, kuintal, dan ton.

Hubungan ketiga satuan ini dengan 1 kg adalah 1 ons = 0,1 kg , 1 kwintal = 100 kg,

1 ton = 1.000 kg. Satu liter air murni yang suhunya 4oC mempunyai massa 1 kilogram. Alat untuk mengukur massa adalah neraca dan. anak timbangan. Oleh karena dua buah

benda yang massa dan tempatnya sama akan mempunyai berat yang sama, maka

mengukur massa sebuah benda dengan neraca, sama dengan menimbang berat benda

itu. Berbagai macam neraca, diantaranya yaitu neraca pasar, neraca lengan atau neraca

O’hauss, neraca kamar mandi, dan neraca elektronik.

1). Mengukur massa dengan neraca pasar

Neraca pasar biasanya digunakan untuk menimbang berbagai kebutuhan pokok

rumah tangga sehari-hari, seperti gula, beras, ikan,sayur mayur. Benda yang akan

diukur massanya diletakkan di salah satu sisi timbangan. Pada sisi timbangan lainnya

diletakkan beberapa anak timbangan sehingga terjadi keseimbangan. Apabila sudah

seimbang, maka massa benda di piringan sebelah kiri sama dengan massa anak

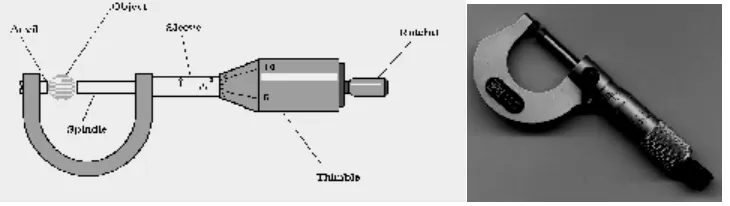

2). Mengukur massa dengan neraca lengan

[image:46.612.105.477.133.252.2]

Gambar 2.4 Neraca dua lengan dan neraca tiga lengan

Neraca lengan ada dua macam yaitu neraca dua lengan dan neraca tiga lengan.

Cara kerja neraca dua lengan sama dengan neraca pasar. Sementara pada neraca tiga

lengan , sebelum dilakukan penimbangan, penunjuk harus diletakkan pada posisi nol

disebelah kiri. Setelah benda diletakkan maka ketiga penunjuk digerakkan sampai pada

posisi seimbang. Neraca tiga lengan mempunyai 3 lengan berskala yang terdiri atas

lengan yang setiap garis tebal yang terdekat bernilai 100 gram, lengan kedua garis tebal

yang terdekat bernilai 10 gram, sedangkan lengan ketiga setiap garis tebal yang

berdekatan bernilai 1 gram.

3). Mengukur massa dengan timbangan badan

Gambar 2.5 Neraca kamar mandi

Jika seorang bermasalah dengan berat badannya dan mengikuti progam diet,

[image:46.612.106.466.525.644.2]terutama berat badannya setiap hari. Timbangan badan ini sering disebut neraca kamar

mandi karena umumnya neraca ini ditaruh di dekat kamar mandi.

Untuk menggunakan neraca ini, terlebih dahulu harus mengatur jarum penunjuk

tepat pada skala nol. Ini dilakukan dengan memutar-mutar suatu tombol pengatur yang

umumnya terletak di bagian depan atau bawah. Jika prosedur ini tidak dilakukan, maka

hasil bacaan akan salah. Selanjutnya orang yang akan diukur massanya akan naik ke

atas neraca dan berdiri tegak, seperti gambar.. Jarum penunjuk akan bergerak ke kanan

dan berhenti pada suatu angka. Angka inilah yang menya